23,00 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Zytglogge

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

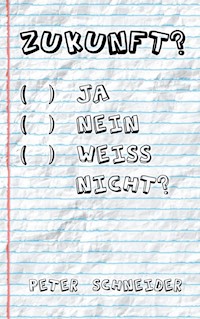

Bleiben, wie ich bin •Neue Kolumnen zur Philosophie & Psychologie des Alltagslebens •Treffsichere, überraschende und anregende Antworten des Psychoanalytikers und Philosophen Peter Schneider •Erkenntnisgewinn gepaart mit Lesevergnügen Soll man bleiben, wie man ist? Muss man böse Menschen hassen? Kann man sich selbst belügen? Ist Unlust eine Krankheit? Darf Satire alles? In seinen Kolumnen beantwortet Peter Schneider regelmässig Leserfragen. Deren Bandbreite reicht von vermeintlich banalen Alltagsfragen, hinter denen sich plötzlich Abgründe aus vorgefassten Meinungen und allzu bequemen Denkmustern auftun, bis zu den grossen und ganz grossen Fragen unseres Seins, die sich bei näherer Betrachtung auf einmal als substanzlose Spiegelfechterei erweisen können. Scharfsinnig und zuweilen scharfzüngig geht der Autor diesen Fragen nach, bis er deren eigentlichen Kern freigelegt hat. Seine Antworten sind ernsthaft, auch wenn sie mit Sprachwitz daherkommen, treffsicher, überraschend und anregend. Seine alltagspsychologische Praxis verhilft nicht zwingend dazu, ein besserer Mensch zu werden, zumindest aber dazu, über sich, Gott und die Welt genauer nachzudenken. Und wenn man dabei mindestens kein schlechterer Mensch wird, ist das doch auch schon etwas!

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 283

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

PETER SCHNEIDER

IDENTITÄT UND SOLCHE SACHEN

Peter Schneider

IDENTITÄT

UND

SOLCHE

SACHEN

Kolumnen

Mit freundlicher Genehmigung der Redaktionen

‹Der Bund› und ‹Tages-Anzeiger›.

© 2016, Zytglogge Verlag, Basel

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Thomas Lutz

Umschlagbild: Claudia Herzog

Gesetzt aus: Frutiger LT Std, Garamond Premier Pro, Palatino LT Std

Gesamtherstellung: Schwabe AG, Basel/Muttenz

ISBN 978-3-7296-0919-8

ISBN (ePUB) 978-3-7296-2100-8

ISBN (mobi) 978-3-7296-2101-5

E-Book: Schwabe AG, www.schwabe.ch

www.zytglogge.ch

Inhalt

Absolut

Administrativer Akt

Aggression, Gewalt, Krieg

Agnostiker und Atheisten

Alkohol

Anonym

Antisemiten

Antisemitische Hetzerei?

Apfelschnitz und Rassismus

Apfelschnitz zum Zweiten

Arbeitsstil

Argumente sind Glückssache

Armee

Astrologie oder Wirtschaftswissenschaften?

Bärfuss

Bauchentscheid

Berechtigte Kritik

Bettler

Bigott

Bleiben, wie ich bin

Blick-Bashing

Böse Menschen hassen

Brustkrebs

Charlie?

Chemie

Chemie zum Zweiten

Christliche Werte

Darf man dürfen müssen?

Darf man dürfen müssen? (2. Teil)

Darf Satire alles?

Demokratie und Aristokratie

Depression und Depressionen

Die Seele

Dissonanz

Doping

Dumme Neger, dumme Satire

Dummer Humor

Düstere Zukunft als Mutter

Eheberatung

Einschränkung der Migration

Ellbogen

Emotionen

Empörung

Erbanlagen

Erwachsenwerden

Feinde lieben

Fernsehwerbung

Fett und Muskeln

Flüchtlingskatastrophe

Fragen

Fragen beantworten

Fragen über Fragen

Fragen zur Zeit

Fünfzig Schattierungen von Grau

Furzen

Fussball und Politik

Gebrauchsgegenstand

Gerigate

Gesundheit

Gewalt

Glaubwürdigkeit und Konsequenz

Grenzenlos naiv

Hochinteressant

Hochleistungssport

Identität und solche Sachen

Ignoranten

Ignoranten – wie mit ihnen umgehen?

Inkonsequenz

Ist Unlust eine Krankheit?

Italianità

Irgendeine Kraft

Kämpfen

Kindsmord und KESB

Kompromisse

Konkretes Ziel

Krankheiten machen

Kultur oder rückständig?

Kunst-Karriere

Kunst und Politik

Riechen …

… und Lärmen …

… und Rauchen

Lästige Schuldgefühle

Lebenshilfe konkret

Lebenssatt

Leiden im Kino

Menschen mit Down-Syndrom sterben aus

Menschenliebe

Mitleid

Muss man sich distanzieren?

Mut

Nettozuwanderung

Neue Medien

Neujahr und die Alten

Offene Briefe

Online-Kommentare

Opfer – Täter

Paris

Partnerbörse

Persönlichkeiten

Phallisch

Polanski

Pragmatiker und Ideologen

Pro und anti Israel

Putzen

Qualitätszeitung

Querdenker

Rassismusvorwurf

Reisen

Religiöse Enkelkinder

Respekt

Scheidung und neue Liebe

Schlaf vortäuschen

Schnüffeln

Schöne Freunde

Schwarze Madonna

Seelenbaumel

Selber verantwortlich

Selbsteinschätzung und Fremdwahrnehmung

Selbsttherapie

Sentimentales Pathos

Seuchen

Sich selbst belügen

Silvester im Abendkleid

Sind Sie feige, Herr Schneider?

Singen

Singen, zweite Strophe

Sodomie

Sollte ich öfter Leute anschreien?

Sozialhilfe

Spermien

Staatsbürger

Stilfrage

Stimmen

Tabu

Tagesstruktur

Tätowierungskultur

Tragische Liebesgeschichten

Transparenz

Unerfüllte Liebe

Verständnis von seinen Kindern fordern

Warum sagen Sie so oft etwas?

Warum spielen viele Leute so gern – und ich nicht?

Wohin soll ein Pädophiler mit seiner Sexualität?

Über das Buch

Über den Autor

Backcover

Absolut

Ist Ihnen der saloppe Gebrauch des Wortes «absolut» in den Medien auch schon aufgefallen? Kommen die «Journis» ihrem Auftrag nach, sorgsam mit der Sprache umzugehen? Wie weit muss man sich von der Vorstellung der Sprachpflege durch die Medien verabschieden?

Lieber Herr M.

Absolut! Der Gebrauch dieses Wortes hat ganz massiv zugenommen. Und ich würde mich an Ihrer Stelle zeitnah und proaktiv von der Vorstellung der Sprachpflege in den Medien verabschieden und mir ein weniger nervenaufreibendes Hobby suchen.

Administrativer Akt

Ich gerate jedes Mal ins Grübeln, wenn Sie erwähnen, dass Sie Schweizer sind. Ich nehme Sie aufgrund Ihrer Sprache trotzdem als Deutschen wahr, der sich zwar in der Schweiz einbürgern liess, die Schweizer Verhältnisse besser kennt als wohl die meisten Schweizer und der sich offenbar so sehr mit der Schweiz identifiziert, dass er sogar auf die eigene deutsche Staatsbürgerschaft verzichtet hat. Hierfür mag es ja persönliche Beweggründe gegeben haben, die meines Erachtens so schwerwiegend gewesen sein müssen, dass sie zu diesem Verzicht führen konnten. Ist es so erstrebenswert, Schweizer zu sein? Kann man durch einen administrativen ausländerrechtlichen Akt und langjährigen Aufenthalt in einem Land seine durch Geburt und Sozialisation entstandene Zugehörigkeit zur eigenen Nation ablegen? Haben Sie Lust, meine Fragen zur Identität, Nationalität und wahlweisen Staatszugehörigkeit zu kommentieren? S.E.

Liebe Frau E.

Sie vermuten «persönliche Beweggründe» für mein offenbar nicht ganz selbstverständlich anmutendes Verhältnis zu Identität, Nationalität und Staatsbürgerschaft. Damit liegen Sie sicherlich richtig. Und ich werde später gern darauf zurückkommen. («Gern» ist freilich übertrieben, denn selbst wenn das Politische immer auch privat sein mag – oder umgekehrt? –, ist Privates in der Öffentlichkeit tendenziell eher peinlich.) Zunächst aber noch mal kurz zum Unpersönlichen: Als ich 1992 eingebürgert wurde, verlor man mit diesem administrativen Akt, sofern er auf eigenen Antrag hin erfolgte, automatisch die deutsche Staatbürgerschaft. (Oder, liebe Deutsche Botschaft in Bern, habe ich da etwas falsch verstanden?) Weiterhin zu behaupten, man sei Deutscher, obwohl man es nicht mehr ist, schiene mir so unsinnig, wie zu behaupten, man sei immer noch Eigentümer eines Hauses, obwohl man es längst verkauft hat. Denn es geht hier um rein juristische Verhältnisse, bei denen es nicht darauf ankommt, was man beim Anblick des verkauften Hauses immer noch empfinden mag.

Wären die juristischen Verhältnisse damals andere gewesen, wäre ich jetzt halt auch noch Deutscher. Allerdings einer, der nunmehr länger in der Schweiz lebt (31 Jahre), als er in Deutschland gelebt hat (25 Jahre). Ich glaube nicht, dass es an sich und unter allen Umständen erstrebenswert ist, Schweizer zu sein. Wenn man sich in der Schweiz niedergelassen hat und politisch mitbestimmen möchte, dann wahrscheinlich schon. Dazu muss man sich mit «der Schweiz» weder identifizieren noch überidentifizieren. Darum bin ich auch weder stolz auf meine nun wahrlich nicht mehr ganz neue Staatsangehörigkeit, noch sehe ich ein, warum ich mich z. B. wegen der Minarett-Initiative schämen sollte, ein Schweizer zu sein. (Ich habe schliesslich dagegengestimmt. Sollen sich die anderen schämen, die Ja gestimmt haben.) An der direkten Demokratie schätze ich gerade, dass ich in konkreten Einzelfragen mitbestimmen kann, ohne mich mit irgendetwas identifizieren zu müssen. Sie ahnen (vermutlich einmal mehr und wieder zu Recht), dass ich kein Fan von Identität bin. Warum nicht, und welche «persönlichen» Motive dabei eine Rolle spielen, erzähle ich dann am nächsten Mittwoch.

Aggression, Gewalt, Krieg

Aggression, Gewalt, Krieg: Glauben Sie, dass der Mensch diese Dinge jemals wird überwinden können, oder denken Sie, dass sie derart tiefgreifend zum Wesen des Menschen gehören, dass man, wollte man sie aus der Welt schaffen, schlichtweg den Menschen abschaffen müsste? L.I.

Lieber Herr I.

Weder noch: Ich glaube vor allem, dass Fragen, die DEN Menschen betreffen, in eine gedankliche Sackgasse führen. Nämlich in die Sackgasse einer ontologisierenden ahistorischen Anthropologie.

In der traditionellen philosophischen Anthropologie geht es meistens um die Differenzierung des Menschentiers von anderen, nichtmenschlichen Tieren. Die Bestimmungen des Menschen durch Alleinstellungsmerkmale wie Sprache, Werkzeuggebrauch, Kulturalität, Geschichtlichkeit sind nicht durchweg unplausibel, aber mit jedem Artikel über den sozialen Charakter der Ameisen, über die Kommunikationsfähigkeit der Delfine und die generationenübergreifende Lernfähigkeit der Ratten und den Werkzeuggebrauch bei den Raben nimmt die Trennschärfe der Definitionen weiter ab. Wenn es dann noch darum geht, ob der Mensch seiner Natur nach, also «eigentlich», friedlich, sozial, altruistisch etc. ist oder aber des anderen Menschen Wolf, dann bleibt einem nur noch die Wahl zwischen der Ideologie der Befreiung oder der Repression.

Die diesen Ideologien zugrundeliegenden Menschenbilder werden gerne wissenschaftlich unterfüttert. Zurzeit erfreut sich der Altruismus grosser Beliebtheit. Die unter dem Titel der «Glücksforschung» firmierende experimentelle Ökonomie hat gegen den «homo oeconomicus», der nur nach seinem Vorteil trachtet, eingewendet, dass sich in Experimenten mit Gesellschaftsspielen zeigen lässt, dass Menschen sogar einen persönlichen Nachteil in Kauf nehmen, wenn es darum geht, Schummler zu bestrafen. Nun aber war der rein am persönlichen Nutzen orientierte Mensch ohnehin immer nur ein Modell und nicht die Wirklichkeit. Und wer garantiert, dass Versuche, die man mit Skatspielern anstellt, etwas über die Natur des Menschen im ganz Allgemeinen aussagen? Sehr beliebt sind auch die grossen Erzählungen über das angeblich vollständig friedfertige Zusammenleben mancher Primaten (zuletzt waren es die Bonobos, nachdem sich die einst einmal vorbildlichen Schimpansen als ziemlich fiese Biester erwiesen hatten), gewisser Stämme in der fernen Südsee oder der grauen Vorzeit. Doch meist hat sich die vorbildliche Realität als ziemlich durchwachsen und vor allem als Projektionsfläche unserer Wünsche erwiesen. Das heisst nun im Umkehrschluss aber auch nicht, dass DER Mensch von allem Anfang an und unweigerlich böse ist. Der historische Vergleich zeigt nur, dass Menschen zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten, aber auch auf demselben Fleck der Erde ziemlich verschieden sein können und dazu in der Lage sind, unter sehr unterschiedlichen Bedingungen zusammenzuleben oder gegeneinander zu kämpfen bzw. oft auch beides zu tun. Es gibt weder Anlass zu grundsätzlicher Resignation noch zu übertriebenen Hoffnungen. Wohl aber zu geschichtlicher Konkretion.

Agnostiker und Atheisten

Bisher konnte mir noch niemand den Unterschied zwischen Atheisten und Agnostikern erklären. Gibt es überhaupt einen? K.A.

Lieber Herr A.

Momoll, den gibt es. Ein Agnostiker ist nicht per se ein Atheist. Er behauptet lediglich, dass man nicht wissen kann, ob Gott existiert. Sein Zweifel ist kein theologischer, sondern ein erkenntnistheoretischer. Insofern kann es sowohl agnostische Theisten wie agnostische Atheisten geben. Der Agnostiker enthält sich lediglich eines Urteils, ist also eine Art theologischer Abstinenzler. (In Tat und Wahrheit allerdings meistens ein Atheist light.) Der Atheist erscheint ihm gegenüber als ein eher grobschlächtiger Geselle: Er weiss einfach, dass es keinen Gott gibt. So wie man weiss, dass es die Zahnfee, den Weihnachtsmann oder den Osterhasen nicht gibt. Seine Position ist die schlichte Negation der Behauptung aller Gottesgläubigen, dass Gott «existiere». Während der Agnostiker also vornehm über allen Wassern schwebt (sowie ausserdem auch noch damit gewaschen ist), ist der Atheist mancherlei Stürmen im Wasserglas ausgesetzt. Zum Beispiel der Wortklauberei, dass der Atheist sich ja zwangsläufig auf das beziehen muss, was er leugnet, denn sonst könne er ja kein A-Theist sein. Jaja, seufzt man dann als geduldiger Atheist, so wird es sein. (In einer Podiumsdiskussion hat eine Pfarrerin jedes Mal leuchtende Augen bekommen, wenn ich «Gottseidank» oder «um Gotteswillen» gesagt habe.) Oder man wird mit dem schlagenden Einwand konfrontiert, dass es schliesslich schwarze Schwäne gäbe, auch wenn man lange Zeit geglaubt habe, ein schwarzer Schwan sei ein Widerspruch in sich. Als Atheist würde ich mir dergleichen blasphemische Vergleiche Gottes mit einem schwarzen Schwan allerdings niemals erlauben.

Aber warum sollten die Frommen weniger positivistisch sein als die kämpferischen Atheisten vom Kultus der Pastafaris. Die antimetaphysische Behauptung, dass der ontologische Status des lieben Gottes derselbe sei wie der des «Fliegenden Spaghetti-Monsters», ist so erhellend wie die psychiatrische Feststellung, dass alle Psychotiker verrückt sind. Die agnostische Position, dass wir aus grundsätzlichen Erwägungen weder etwas über die Existenz Gottes noch über die eines höheren Teigwaren-Wesens aussagen können, scheint mir allerdings auch nicht gerade das Gelbe vom Ei. So richtig unfreiwillig komisch aber wird es, wenn die britischen Humanisten (mit der Unterstützung etwa von Richard Dawkins) die Menschen mittels Buswerbung und bedruckten T-Shirts von ihrem Irrglauben an Gott erlösen wollen: «There is probably no god. Now stop worrying and enjoy your life.» Übrigens: Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass Fernheilungen über eine Distanz von mehr als zehn Kilometern unseriös sind. Meistens jedenfalls.

Alkohol

Zum Thema Alkohol wird fleissig gewarnt und werden Vorsorgekampagnen geführt. Nun stammt ein Teil meiner Familie aus Frankreich, man sitzt gerne zusammen und geniesst Rotwein in nicht immer kleinen Mengen. Diese Abende geniesse ich. Auf der anderen Seite habe ich in meinem persönlichen Umfeld mit Personen zu tun, welche Alkoholiker sind. Es ist erschreckend, wie zwanghaft sie Alkohol runterschütten, und wie während guter Zeit ihre Sucht fast nicht erkennbar ist und in schlechten Zeiten ein Gespräch am Abend fast unmöglich wird. Doch ab wann wird es zwanghaft? Bei mir trinkt nun immer das schlechte Gewissen mit – oder ist es die Angst, die Sucht zu spät zu erkennen? Wie schafft man die Gratwanderung? M.W.

Lieber Herr W.

Ich habe mal in einem Interview gesagt, mit dem Essen sei es derzeit wie mit dem Sex in den fünfziger Jahren. Schwierig nämlich. Und genauso ist es mit dem Alkohol. Knapp zwanzigjährige Models erzählen einem heutzutage mit treuherzigen Reh-Augen, wie auch sie hin und wieder mal «sündigen». Womit sie nicht vorehelichen Geschlechtsverkehr meinen (der gilt inzwischen als gesund), sondern dass sie manchmal eine ganze halbe Tafel Schokolade auf einmal verschlingen. Und sie beteuern, wie sie zu einem «feinen Znacht» hin und wieder auch einmal ein Glas guten Weines nicht verschmähen. Zu dieser Fraktion der gesundheitsbewussten Feiertagsgeniesser gehören wir beide wohl kaum. Mein täglicher Alkoholkonsum und die von der WHO genehmigte Menge liegen z. B. weit auseinander. Ich teile aber auch Ihre Bedenken. Ein zwanghafter Säufer will auch ich nicht werden. Das Wort «Gratwanderung» scheint mir allerdings ein ideologisch befrachteter Begriff zu sein. Er impliziert, dass Alkoholtrinken an sich ein höchst gefährlicher Akt ist: Ein Fehltritt genügt, und schon stürzt man ab. Zu dieser Ideologie gehört die gern geschürte Angst vor einer Sucht, die man die längste Zeit selbst nicht bemerkt, obwohl sie für die Präventionsfachperson deutlich zu erkennen ist.

Ich will keineswegs abstreiten, dass es Personen gibt, die ihren Alkoholismus hartnäckig verleugnen. Was ich allerdings bestreite, ist, dass Sucht eine durch und durch objektive Kategorie ist und der Selbsteinschätzung der Alkoholtrinker grundsätzlich zu misstrauen ist und die meisten Menschen in der steten Gefahr leben, ihre Sucht frühestens dann zu erkennen, wenn es bereits zu spät ist. Was Sie schreiben, legt nahe, dass Sie durchaus zwischen zwanghaftem und nicht zwanghaftem Alkoholkonsum unterscheiden können und erst ins Schleudern geraten, wenn Sie ein sicheres Kriterium für den Zwang suchen. Das liegt nicht an der besonderen Perfidie des Alkoholismus, sondern an der Schwierigkeit von exakten Definitionen in Bereichen, in denen es keine Grenzen, sondern breite Übergänge gibt. Die Vision, in alltäglichen Dingen wie Essen und Trinken ständig irgendwelchen Anfängen wehren zu müssen, kann selbst zu einer unangenehmen Zwangsvorstellung werden.

Anonym

Ich wollte Sie schon vor langer Zeit fragen, wie es kommt, dass all die Anfragen an Sie anonym sind? Getrauen sich die Leute nicht, zu ihren teilweise sehr skurrilen und abstrusen Fragen zu stehen? Oder gibt es gar keine Leute, die so komische und unmögliche Fragen stellen? B.S.

Liebe Frau S.

Und warum haben Sie so lange mit Ihrer Frage gezögert? Ist allerdings auch wurscht, geht mich ja schliesslich nichts an. Sie haben gefragt, und «wer fragt, der wird geantwortet» (Verona Pooth, geb. von Bohlen-Feldbusch). Item: Das verhält sich nämlich alles so: Die Anfragen an mich sind ursprünglich gar nicht anonym. Sie werden erst so gemacht, und zwar von mir. «Und fragen Sie, ich bitte, warum ich das denn tu’? ’S ist mal bei mir so Sitte, chacun à son goût!» (Prinz Orlofsky)

Vielleicht hängt es zudem damit zusammen, dass ich die Fragen nicht ad personam beantworten möchte (eine Zeitung ist kein intimer Dialog), sondern zum Anlass zu allgemeineren Ausschweifungen zum Thema nehme, die auch die breite Leserschaft interessieren könnten. (Stimme der Leserschaft: «O mein Gott, was waren wir wieder breit.») Damit sind nun implizit auch Ihre beiden anderen Fragen beantwortet: Es gibt diese Leute, welche diese Fragen stellen; und sie stehen auch mit ihrem Namen dazu. Skurril und abstrus finde ich die Fragen allerdings kaum – schon gar nicht die veröffentlichten. «Wenn ich mir was wünschen dürfte» (Marlene Dietrich), dann wären das nicht weniger abstruse Fragen als vielmehr solche, die ein bisschen mehr das aktuelle Geschehen betreffen. Weil ich nämlich ungern als so etwas wie die Fachperson fürs Nur-allzu-allgemein-Menschliche erscheinen möchte, als einer, der sagt, warum und wie der Mensch als solcher schon seit vielen Jahrtausenden tickt, weil uns das so im Unbewussten, in den Genen, im Gehirn und in allem zusammen liegt, als die Männer noch Bären sammelten und die Frauen Früchte jagten. Aber, bitte sehr – man kann dem Menschen seine Fragen nun mal nicht vorschreiben. Das war nämlich immer schon so und wird wohl auch die nächsten zehn, fünfzehn Jahre so bleiben.

Antisemiten

Warum gibt es 70 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz immer noch Antisemiten? C.L.

Liebe Frau L.

Ganz einfach: weil in Auschwitz nicht die Antisemiten, sondern die Juden vergast wurden. Verzeihen Sie die etwas schnippische Antwort, aber die verbreitete Verwunderung, warum es «nach» beziehungsweise «trotz Auschwitz» noch Antisemitismus geben kann, macht mich meinerseits immer völlig fassungslos. Es will mir nicht in den Kopf hinein, warum die obszönen Implikationen dieser Frage nicht für jedermann offensichtlich sind. Denn wenn man so fragt, scheint man davon auszugehen, dass Auschwitz nicht einzig ein Ort der Ermordung der Juden, sondern – wenn auch gegen den Willen der Akteure – letztlich eine Veranstaltung zur Ausrottung des Antisemitismus gewesen ist. Eine «List der Vernunft» (Hegel) sozusagen. Auschwitz wäre dann nicht mehr vor allem die Metapher für den Höhepunkt des Antisemitismus in der neueren Geschichte, sondern letztlich ein Wendepunkt dieser Geschichte: eine böse Wende zum Guten. Oder aber auch nur ein historisches Fettnäpfchen, in das man fortan nicht mehr treten sollte. Damit stünde die Lehre, die wir aus Auschwitz zu ziehen hätten, für die Fortsetzung eines bewährten und nur schwach verklausulierten antijüdischen Ressentiments: Nach Auschwitz darf man ja nun nichts mehr gegen die Juden haben oder sagen. (Der Ex-Tupamaro und spätere Berliner Abgeordnete der Alternativen Liste, Dieter Kunzelmann, sprach vom «Judenknacks» der Deutschen, der diesen durch Auschwitz zugefügt worden sei.) Oder glaubt man gar, Auschwitz müsste doch als Exzess des Antisemitismus den Furor der Antisemiten endlich besänftigt haben: Sie müssten nun, da sie bekommen haben, was sie immer wollten, eigentlich so gemütlich geworden sein, wie einst die Kosaken unmittelbar nach dem Pogrom?

Ich nehme keineswegs an, dass Sie etwas von dem wirklich meinen oder dass böser Wille sich in Ihrer Frage verbirgt, die mich so reflexartig (wie ich es gar nicht mag) auf die Palme bringt. Wohl aber eine Gedankenlosigkeit, die leider nahezu common sense geworden ist. Und zwar als Folge einer jahrzehntelangen gutgemeinten pädagogischen Funktionalisierung von Auschwitz. Einer Art von Erinnerungskultur, die paradoxerweise eine seltsame Enthistorisierung und Derealisation in Bezug auf die Massenvernichtungslager hervorgebracht und den Ort des Massenmordes zu einer pseudosakralen Stätte des klischierten und verkitschten Gedenkens gemacht hat: «‹Violinen der Hoffnung› heißt die neue Ausstellung im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie. Sie zeigt bis zum 22. Februar Streichinstrumente, die jüdischen Musikern im Deutschland der 1920er und -30er Jahre gehörten. Zum 70. Gedenktag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz spielen die Berliner Philharmoniker […] diese ‹Violinen der Hoffnung› in einem Gedenkkonzert.» (Berliner Morgenpost, 27.1.2015) Wer es fassen kann, fasse es. Wie gesagt: Ich fasse es nicht.

Antisemitische Hetzerei?

Ihre Erklärung zur ernsthaften und prägnanten Frage, warum es nach Auschwitz noch Antisemiten gibt (im ‹Tagi› vom 11.2.), ist dumm, wenn nicht hinterhältig antisemitisch. Man glaubt seinen Augen nicht zu trauen, was Sie da an banalisierendem und antisemitischem Geschwätz von sich geben. Man liest Ihren Text nur deshalb zu Ende, weil man hofft, dass Sie das nicht ernst meinen und endlich zur Erklärung des Antisemitismus als menschenverachtender Grundhaltung gelangen. Informieren Sie sich zuerst in der thematisch bekannten Fachliteratur, die es bekanntlich nicht erst seit gestern gibt. Nur soviel: Es hat mit Religionen zu tun, mit christlicher Religion und mit dem jüdischen Ursprung dieser christlichen Religion. Und mit den von Ihnen als Bagatellen lächerlich gemachten Verfolgungen durch die Jahrhunderte hindurch. Auf solche Hetzereien, wie Sie sie von sich gaben, sollte die Rassismusstrafnorm anwendbar sein. Ihre sarkastische Kolumne ist eine ekelhafte Lachnummer (déformation professionnelle?). F.O.

Sehr geehrte Frau O.

Ihre Zuschrift hat zweierlei bei mir ausgelöst: Ärger und einmal mehr Fassungslosigkeit. In meiner letzten Kolumne ging es darum, dass ich nicht nachvollziehen kann, warum man anzunehmen scheint, dass mit der Ermordung der Mehrzahl der europäischen Juden auch der Antisemitismus hätte ausgerottet sein müssen. Ich kann weder beim besten noch beim (mir von Ihnen unterstellten) schlechtesten Willen erkennen, was an meiner Kritik dieser makabren Zwei-Fliegen-mit-einer-Klappe-Logik den Tatbestand antijudaischer Hetze erfüllen könnte. Was mich an Ihrer Zuschrift erschüttert, ist die unbeirrbare Boshaftigkeit, mit der Sie mich beschuldigen, ohne sich mit meiner Argumentation auseinanderzusetzen. Mit Ihrem Verweis auf die nicht erst seit gestern existierende einschlägige Fachliteratur rennen Sie offene Türen ein: Ich habe selber einiges zu diesem Thema publiziert, und zwar durchaus mit demselben Tenor, den Sie in Ihrem Mail kurz zusammenfassen. (Die entsprechenden Belege finden Sie leicht im Internet.) Ihre Vorwürfe können also kaum auf Differenzen der sachlichen Einschätzung zurückzuführen sein. Aber worauf dann? Ich fürchte, auf eine ungute Mischung aus vorgefasstem Empörungswillen, schludriger Lektüre und dem Widerwillen gegen eine vorgetragene Auffassung, die sich nicht derselben Textbausteine bedient, die Sie verwenden würden. Ich mag Ihre Vorwürfe darum auch nicht als «Missverständnisse» abtun. In ihnen zeigt sich vielmehr dieselbe aggressive Behaupterei, die auch viele Online-Kommentatoren auszeichnet, denen ein Artikel lediglich als Gelegenheit dient, sich mal wieder stolz von seiner unanständigen Seite zu zeigen und sich dabei auch noch sooo was von im Recht zu fühlen. Dagegen bin ich ziemlich allergisch, wie Sie bemerken. Und da verstehe ich auch keinen Spass. Wahrscheinlich ist das eine déformation professionnelle.

Apfelschnitz und Rassismus

Seitenlange Kommentare über Handtaschen, Rassismus und die Konsequenzen für die Schweiz! Und nun eine wirklich gefährliche, aus dem Ruder laufende Situation: Ein dreijähriges Kind muss zusehen, wie sein Vater in Handschellen abgeführt wird, weil er es auf einem Limmatschiff mit einem Apfelschnitz gefüttert hat. Bei uns in der Schweiz? J.G.

Liebe Frau G.

Das Affentheater um Oprah Winfreys Handtaschen-Nichtkauf war ein in geradezu skandalöser Weise herbeigeredeter und aufgeblasener Skandal, der bestenfalls mit eingebildetem Rassismus zu tun hat; das andere ein wirklicher Skandal, bei dem es aber kaum um Rassismus geht. Der kurdische Vater, der mit Polizeigewalt von einem Limmatschiff expediert wurde, ist keine männliche Rosa Parks. Er hat nicht gegen die Rassentrennung auf Zürcher Schiffen opponiert, sondern lediglich gegen eines jener vielen mit Piktogrammen veranschaulichten Verbote verstossen, die im Zürcher ÖV herrschen. Wozu offenbar auch gehört, dass Dreijährige mit dem Essen warten müssen, bis sie wieder Land unter den kleinen Füssen haben. Wahrscheinlich war der zurechtgewiesene Vater nicht in der Laune, als Klügerer nachzugeben, sondern eher in der Stimmung, sich nichts gefallen zu lassen. Die Tatsache, dass eine derart banale Angelegenheit dann aber nicht bloss einen gehässigen Wortwechsel nach sich zieht, sondern in dieser absurden Weise eskaliert, ist schwer zu begreifen.

Zurzeit macht sich ein eigenartiges Gemisch aus Nulltoleranz-Besessenheit und Integrationsobsession breit. Mit beidem zusammen hängt der Zwang, jeden Einzelfall generalisieren zu müssen: Wenn das nun jeder täte …?!! Manchmal ist es nur unfreiwillig komisch, wie eilfertig irgendwelche Marotten zum allgemeinen moralischen bzw. gesellschaftlichen Gesetz erhoben werden sollen; manchmal freilich offenbart sich darin ein sehr ungutes Konglomerat aus Wutbürgertum, Machtgehabe, Rechthaberei und der Lust, andere zu kujonieren und einzuschüchtern. Ob im Streit um ein Grabfeld für Muslime (Schlieren), oder in der Debatte um Kopftücher in der Schule (Au-Heerbrugg) oder halt beim Kampf um den Apfelschnitz – je grundsätzlicher und verbohrter, desto besser. Statt die naheliegende menschliche Regung zu verspüren, es zwei somalischen Flüchtlingsmädchen, die mit einem Kopftuch in der Schule erscheinen, das Leben hierzulande so leicht wie möglich zu machen, macht man ihnen erst mal klar, wo Gott, die Frauenemanzipation und die christliche Leitkultur hocken. Bei uns dürfen sich 18-jährige Kinder auf der ersten Seite des Blicks entblössen und kundtun, dass auf ihrem Nachttisch ein Vibrator und Gleitcreme stehen. Aber mit Kopftuch lernen und Äpfel im ÖV verspeisen – wo kommen wir da hin, wenn das einreisst. Wer das partout tun will, soll es bei sich zu Hause tun, also dort, wo er ohnehin besser geblieben wäre. Das ist alles nicht mehr komisch. Das ist zum Kotzen.

Apfelschnitz zum Zweiten

Ist es vorstellbar, dass ein Vater seinem dreijährigen Kind erklärt, dass es Regeln gibt und es den Apfelschnitz nachher am Ufer ruhig essen kann? Dass er es auf die Knie nimmt, mit ihm spricht, spielt und mit ihm die Seefahrt geniesst? Und dass das Kind so von seinen Eltern lernt, dass es neben dem Ich auch ein Wir gibt? Ist es vorstellbar, dass Menschen, die in der Öffentlichkeit arbeiten und auch mitverantwortlich sind, dass Regeln eingehalten werden, bei ihrer Arbeit unterstützt werden, auch wenn sie den Ton einmal nicht treffen? Ist es nicht sinnvoller, sie auf der schwierigen Gratwanderung zwischen Regeln und Egos zu unterstützen und ihnen zu Gelassenheit und Humor zu verhelfen, als sie mit dem Totschlagargument «Zum Kotzen …» zu entmutigen? A.J.

Lieber Herr J.

Zunächst zur Klarstellung: Mein abschliessender Satz (der mit dem «Kotzen») bezog sich nicht auf die Apfelschnitzgeschichte, sondern darauf, wie einem nichts Besseres einfällt, zwei Flüchtlingsmädchen mit der Forderung nach Nulltoleranz beim Kopftuchtragen (das nenne ich ein Totschlageargument) zu drangsalieren. – Nun aber zu Ihren anderen Fragen: Ja, all das ist vorstellbar. Und in der Regel auch wünschenswert. Es ist zugleich aber auch sehr gut nachvollziehbar, dass man sich in all den Regeln und dem Versuch, diese durchzusetzen, auf eine ungünstige Weise verfängt. Die Freiheit endet dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt, sagt man. Der Satz klingt auf den ersten Blick so einleuchtend wie der Slogan, den die Stadt Zürich vor einigen Jahren mal in die Welt gesetzt hat: Erlaubt ist, was nicht stört. (Auf einem ähnlichen Argument beruht auch die Behauptung, jede Gruppe müsse selbst bestimmen, wodurch sie diskriminiert wird.) Ich halte all diese Maximen für denkbar ungeeignet, das alltägliche Leben im öffentlichen Raum zu regulieren. Wenn man es versucht, dann endet man eben bei der besagten Nulltoleranz. Es wird immer jemanden geben, den etwas stört, denn der Mensch ist nun mal des anderen Menschen Zumutung. Wenn Toleranz alltagstauglich sein soll, dann gehört dazu, auch Übergriffe auf die eigene Freiheit und das eigene Wohlbefinden zu ertragen (denn nichts anderes bedeutet tolerieren). Natürlich ist Rücksichtslosigkeit verwerflich; aber Rücksicht ist auch kein absolut zu setzender Wert. Denn absolut gesetzte Rücksicht als absolute Vermeidung jeglicher Belästigung macht die Welt nicht angenehmer und freier, sondern beengt, kleinmütig und gereizt. Der öffentliche Raum wird zu einem Raum voller Empfindlichkeiten, Überempfindlichkeiten und Ansprüchen auf dieses und jenes, die dem Zusammenleben nicht guttun.

Arbeitsstil

Seit ein paar Wochen ist das Frühlingssemester fertig, der grösste Teil der Verwaltungsarbeit ist erledigt und trotzdem schaffe ich es nicht, substantiell an meiner Dissertation zu arbeiten. Soll ich mich nun weiter ärgern, dass ich nicht vorwärtskomme? Oder soll ich mich mit meinem Arbeitsstil versöhnen? Wenn ja, wie geht das? J.K.

Lieber Herr K.

Sie haben Schwierigkeiten, an Ihrer Dissertation zu arbeiten, und fragen sich, ob Sie sich darüber ärgern sollen, weil Sie nicht vorwärtskommen, oder ob Sie sich nicht besser mit Ihrem eigenen Stil zu arbeiten aussöhnen sollten. Von solchen Problemen höre ich oft in meiner Praxis. Man nennt dieses Phänomen auch Prokrastination oder auch «Aufschieben». Was im Sexualleben eine wirksame Strategie gegen die sogenannte «Ejaculatio praecox» sein kann, ist im Arbeitsleben hingegen oftmals hinderlich. Denn dort lernen wir bekanntlich schon im Kindergarten: «Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!» Salbader, schwurbel, rhabarber, schwafel … Auch das ist natürlich eine Möglichkeit: sich erst einmal so ganz unverbindlich lauwarm zu schreiben und sich dabei langsam zur eigentlichen Arbeit voranzutasten. So wie ich jetzt. Nun aber zum Eigentlichen. («Mensch, werde eigentlich!» – Heidegger? Horkheimer? Habermas? Heidenreich?) Item: Ja, ich finde, Sie tun klug daran, sich mit Ihrem Arbeitsstil zu versöhnen. Und ich finde auch, dass das leichter gesagt ist als getan. Und drittens finde ich, dass es trotzdem durchaus gehen kann.

Ad 1): Was wollen Sie denn sonst tun? Ein ganz anderer Mensch werden? Viel Vergnügen!

Ad 2): Natürlich soll man sich nicht mit allen Unarten bei sich selber anfreunden. Aber ein bestimmter Stil, seine Arbeit zu erledigen (z. B. erst in letzter Minute), ist ja meistens mehr als nur eine dumme Marotte. Es ist etwas, auf das man sich einzustellen hat – so, wie man sich auch auf andere Eigenarten bei sich selber (und anderen) einzustellen hat. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein anderer: Wäre dann Ihr Arbeitsstil wirklich so katastrophal, wie Sie (als Sie selber) meinen? (Die richtige Antwort an dieser Stelle lautet: Nein. – Ja? Danke!) Wenn Sie inzwischen an Ihrer Dissertation sitzen, werden Sie andere akademische Arbeiten bereits bewältigt haben. Daraus folgt der (schwache) Trost: Es geht also irgendwie so, wie es nun mal bei Ihnen läuft.

Ad 3): Machen Sie aus Ihrer Not eine Tugend. Versuchen Sie, nicht dann zu arbeiten, wenn Sie Zeit hätten. Denken Sie erst gar nicht daran, sich Freiräume zu schaffen, in denen Sie mal so richtig ungestört arbeiten könnten. Sondern arbeiten Sie an der Dissertation, wenn Sie eigentlich keine Zeit haben. Zwischendurch, in aller Herrgottsfrühe, nachts. Haben Sie Geduld. (Das ist nun wirklich schwer.) Versuchen Sie es mit Langeweile. Verreisen Sie an einen überlaufenen Strand. Zögern Sie das Arbeiten absichtlich hinaus. Bis Sie es wirklich nicht mehr zurückhalten können. (Das meine ich ernst, im Fall.)

Argumente sind Glückssache

Was ist heutzutage noch Privatsache? Die E-Mails nicht, das Telefon nicht, und Amazon weiss schon, was wir kaufen würden, bevor wir selber wissen, was wir wollen könnten. Da wäre es doch schön, wenn wenigstens Abtreibung Privatsache würde. «Wussten Sie schon: Mit Ihrer Krankenkassenprämie finanzieren Sie Abtreibungen anderer.» Mal abgesehen davon, dass es für die eigene Abtreibung in den allermeisten Fällen ohnehin zu spät sein dürfte, legt die Initiative, über die wir am 9. Februar abstimmen dürfen, den Finger auf einen wirklich wunden Punkt unserer Gesellschaft: Ständig finanzieren wir die privaten Angelegenheiten anderer. Wir wollen jetzt mal gar nicht von der AHV, der Gripen, den Universitäten, dem öffentlichen und dem privaten Verkehr und auch nicht vom Steuerwettbewerb zwischen den und dem Steuerausgleich unter den Kantonen sprechen, denn das wäre natürlich bloss billige Polemik. Und auch nicht von anderen Dingen, bei denen man ebenso moralische Skrupel haben könnte, sie mitzufinanzieren. Es geht um die Frage: «Sind Sie auch der Ansicht, dass Schwangerschaft keine Krankheit ist?» Wer hier A bzw. Ja sagt, muss auch B sagen: «Abtreibung ist keine Krankheit.» Wer wollte das bestreiten, wo Abtreibung ja nicht mal eine Therapie ist? Noch etwas spricht gegen die Finanzierung der Abtreibung aus den Prämien der Grundversicherung: «Krankenkassen sind die einzigen Unternehmen auf der Welt, die für die Tötung ihrer Kunden von morgen bezahlen müssen.» Dieses Argument der Initianten macht immerhin verständlich, warum Schwangerschaft zwar keine Krankheit ist, eine Geburt aber offenbar doch – wenigstens insoweit, als das grundversicherte Gebären dem Fortbestand der Kundschaft dient. Ganz konsistent ist das nicht (was gehen mich anderer Leute Kinder an?); aber immerhin kommt die überparteiliche Abstimmungszeitung zur Abtreibungsprivatisierung ganz ohne die beliebten Versatzstücke aus dem ikonographischen Repertoire der klassischen SVP-Werbung aus. Kein hakennasiger deutscher Gynäkologe mit Dollarzeichen in den Augen beraubt ein leichtsinniges junges Ding mit Schwangerschaftshintergrund seiner unschuldigen Leibesfrucht. Stattdessen strahlt ein junges Schweizermami mit dreimonatigem (postnatal gerechnet!) Buschi von der Frontseite der Broschüre. Entsprechend schwer tun sich die Gegner der Initiative. Bundesrat Alain Berset dekretiert: «Eine Frau entscheidet sich nie leichtfertig für einen Schwangerschaftsabbruch.» Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche bzw. die Tatsache, dass ein Mann niemals leichtfertig kein Kondom nicht benützen würde. Claudine Esseiva (FDP) mahnt: «Die Initiative entlässt die Männer aus der Verantwortung – dabei braucht es immer zwei für eine Schwangerschaft.» Ein Einspruchsrecht des Erzeugers gegen eine Abtreibung dürfte Esseiva dennoch kaum wollen, und die InitiantInnen könnten einwenden: Aber es braucht dafür doch nicht die Gemeinschaft aller Versicherten. Bea Heim (SP) befürchtet, dass Frauen, die sich eine Abtreibung nicht leisten können, von Staats wegen gezwungen wären, ihren unerwünschten Fötus auszutragen oder aber zu einer Kurpfuscherin zu gehen – «zurück ins Mittelalter, in die Zeiten der Engelmacherinnen in Hinterhöfen …» Für alle, die sich in Geschichte nicht so gut auskennen: direktemang in die finstere Epoche von Vater Zilles Milljöh (ca. 600–1500 n. Chr.). – Kurz: Was für eine Phantomdebatte der krausen Argumente. Wo aber der Unfug blüht, da wächst das Rettende auch, wie Hölderlin zu sagen pflegte. Und zwar in Gestalt derselben Bea Heim, die uns eben noch mit ihren mittelalterlichen Hinterhöfen schwer auf den Keks ging: «Die Initiative zielt auf einen Tabubruch im Gesundheitswesen: Sie will das Verursacherprinzip einführen. Sie untergräbt damit das demokratisch verankerte Prinzip der Solidarität. Das ist ein gefährlicher Pfad, den wir ablehnen.» Endlich doch noch ein Argument, das den Namen verdient.

Armee

Eine Frage, deren psychoanalytisch-philosophische Antwort mich interessiert: Warum hängen die Schweizer heute noch so sehr an der Armee, obwohl es kaum eine sinnvolle Verwendung für sie gibt, sie vermutlich nie in dem Sinne, wie darin geübt und vorbereitet wird, eingesetzt werden kann – und sind bereit, Milliarden dafür auszugeben? R. J.

Liebe Frau oder Herr J.

Ich fürchte, meine Antwort wird weder sehr philosophisch noch sehr psychoanalytisch ausfallen, sondern eher sehr trivial. Weil es die Armee schon so lange gibt, wie man denken kann, und weil sie auch schon gebraucht wurde. Immerhin hat es in der Geschichte der Schweizer Armee innerhalb der letzten 150 Jahre vier Generalmobilmachungen gegeben, wobei die letzte von 1939 noch tief im historischen Bewusstsein verankert ist. Gewiss haben sich seither die historischen Bedingungen durch die europäische Einigung und das Ende des Kalten Krieges grundlegend geändert; andererseits haben lokale Konflikte wie der Jugoslawienkrieg ein gewisses Misstrauen hinsichtlich eines neuen friedlichen Jahrtausends in Europa geschürt. Das alles gibt der Armee eine gewisse Legitimität. Zugleich weiss jeder Soldat, wieviel Leerlauf und unnötige Schinderei zur Armee gehören. Die Rekrutenschule als Schule der Nation ist bestenfalls eine Lachnummer, schlimmstenfalls eine Einübung in die Unterwerfungsmechanismen und Sadismen der militärischen Kameraderie. Und der Katastrophenschutz – ein gängiges Argument für die Armee – liesse sich sicher gewiss anders (und besser) bewerkstelligen.

Was soll man also mit der Armee anstellen? Bei jedem anderen Unternehmen, und sei es noch so traditionsreich und in der Bevölkerung bestens akzeptiert wie etwa die PTT (was die Armee, wenn man die 35 Prozent Zustimmung zur Armeeabschaffungs-Initiative von 1989 betrachtet, nicht einmal von sich behaupten kann), wäre der nächstliegende Weg, es zu privatisieren, um es auf elegante Weise loszuwerden und es in gut wirtschaftsliberaler Manier privater Initiative, dem Markt und dem Wettbewerb zu überlassen. Bei der Armee ist dieser Schritt per definitionem ausgeschlossen. Elektrizitäts- und Wasserversorgung, Gesundheits- und Bildungssystem, Verkehr und Sicherheit – nirgends ist Privatisierung ein grundsätzliches Tabu. Sogar Gefängnisse werden anderswo privatisiert. Nur auf der Armee bleibt man ewig hocken, wenn man sie nicht grundsätzlich abschaffen will und anschliessend einen immensen Ballast an Infrastruktur und Material am Hals hat, der schwierig einer zivilen Bestimmung zuzuführen ist. Dass die Schweiz keine Armee hat, sondern eine ist, ist eine längst überholte Diagnose. Ich glaube, die Armee ist mittlerweile die letzte sichere Bastion der sonst so verachteten Staatswirtschaft, die man halt mitschleppt, weil man sich keinen plausiblen Plan B vorstellen kann, in welchem die Armee nicht mehr vorkommt.

Astrologie oder Wirtschaftswissenschaften?

Wie kommt eigentlich ein so scharfsinniger und witziger Mensch wie Sie dazu, sich der Psychoanalyse zu verschreiben? Und warum dann nicht gleich Astrologie oder Wirtschaftswissenschaften? Sich dies schon lange fragend grüsst Sie freundlich S.Z.

Lieber Herr Z.

Sie wollen das nicht wirklich