Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Le Lys Bleu Éditions

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Französisch

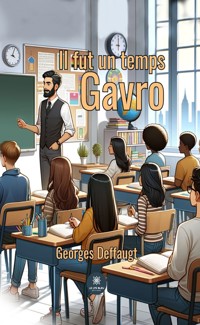

Autrefois, devenir bachelier n’était pas courant, et le certificat d’études primaires était considéré comme une éducation suffisante. Les études supérieures étaient rares, surtout pour les jeunes issus de milieux modestes. Cependant, quelques-uns, aidés de bourses, réussissaient à briser ce schéma, même si leur différence était parfois mal vue. C’est dans ce contexte que Gavro est né, déterminé à prendre le contrôle de son propre destin malgré les obstacles.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Georges Deffaugt est un auteur polyvalent, ayant écrit sur un large éventail de sujets, des romans policiers aux récits psychologiques basés sur des expériences personnelles. À présent, il nous livre "Il fut un temps Gavro", un véritable condensé de son vécu.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 177

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Georges Deffaugt

Il fut un temps Gavro

Roman

© Lys Bleu Éditions – Georges Deffaugt

ISBN : 979-10-422-0730-4

Le code de la propriété intellectuelle n’autorisant aux termes des paragraphes 2 et 3 de l’article L.122- 5, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, sous réserve du nom de l’auteur et de la source, que les analyses et les courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite (article L.122- 4). Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335- 2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

À ma fidèle amie

Françoise que je

ne remercierai

jamais assez pour

m’avoir rappelé

maints détails que

j’avais oubliés.

I

Je n’étais déjà pas en avance et mon taxi se trouvait bloqué dans une infernale circulation. Les piétons avançaient nettement plus vite que les véhicules. À coup sûr j’allais manquer mon train. Ma seule chance était de courir jusqu’à la gare. Je tendis un billet au chauffeur en lui disant de garder le tout et descendis de la voiture. J’ai parcouru les derniers cinq cents mètres en un temps record. Haletante et ne sentant plus mes jambes, j’ai pu attraper le dernier wagon juste quelques secondes avant le départ. Il s’en était fallu de peu pour que je sois condamnée à attendre le prochain train pendant quatre heures.

Je me suis affalée sur le premier siège disponible et j’ai fermé les yeux quelques instants, le temps de reprendre mon souffle. Lorsque je les ai rouverts, mon regard s’est de suite porté sur la vieille dame assise en face de moi. Je ne l’ai pas immédiatement reconnue, pourtant son visage ne m’était pas étranger. Elle feuilletait une revue qui ne paraissait pas éveiller son intérêt. Ce fut quand elle leva la tête que la mémoire me revint. Avec ses cheveux grisonnants coupés courts et ses lunettes cerclées d’une monture typique d’Oyonnax, elle ne ressemblait plus guère à la femme qui avait été autrefois ma professeur d’anglais au collège. Cela remontait à environ vingt-cinq ans. Se souvenait-elle de moi ? J’étais une femme maintenant, il y avait peu de chance qu’elle me reconnaisse, mais mon nom allait certainement lui rappeler ma mère avec laquelle elle avait eu des liens amicaux, avec pour point commun d’être natives du même village à vingt ans d’intervalle. Elles avaient eu aussi la même éducation mondaine, d’où la même mentalité snobinarde qui expliquait leur attitude vis-à-vis des autres.

J’hésitais à interrompre son feuilletage, mais quand je fus certaine qu’elle ne recherchait pas un article particulier, je me suis penchée vers elle en disant :

— Excusez-moi, mais sauf erreur de ma part, vous êtes bien madame Broutel. Je suis Alicia Lageoit, vous m’avez eu comme élève il y a maintenant un quart de siècle.

Elle ferma lentement la revue et me regarda fixement avant de me répondre en esquissant un sourire :

— Oui en effet j’ai eu une carrière d’enseignante. Je suis à la retraite depuis douze ans et j’en profite pour voyager. Aujourd’hui je vais chez des amis à Londres. Maintenant que vous me le dites, bien que vous ayez énormément changé avec les années, je me souviens très bien de vous. Qu’êtes-vous devenue et comment vont vos parents ?

Durant une dizaine de minutes, j’ai répondu à ses questions. Je lui ai donné des nouvelles de mes parents et lui ai dit que j’étais moi-même mariée et avais deux enfants adorables. Nous avons évoqué le passé et le temps heureux où je n’étais qu’une adolescente insouciante. J’ai attendu le moment propice pour lui demander :

— Vous souvenez-vous d’André Lacroix ?

Elle eut une petite moue qui laissait penser que ce nom ne lui disait rien et me répondit qu’elle avait eu tant d’élèves dans sa longue carrière qu’elle ne pouvait pas se souvenir de tout le monde. Je savais qu’elle mentait. Elle ne pouvait pas avoir oublié celui qui lui avait servi de « tête de Turc » pendant nos premières années de collège. Alors j’ai insisté :

— Mais si. Rappelez-vous. Nous l’appelions Gavro. Bien sûr ce n’était pas très charitable de notre part, mais nous n’étions que des enfants de bourgeois égoïstes qui ne se souciaient pas de leurs semblables. Il est plus facile de se moquer que de tendre la main. Il est vrai que notre ignorance nous rendait excusables. Peut-on en dire autant de ceux qui avaient pour mission de nous éduquer ? Vous n’avez pas été particulièrement indulgente avec lui compte tenu de sa situation. Il est vrai qu’il dénotait dans notre univers. Est-ce que vous ne vous en souvenez réellement pas ?

Elle eut un léger rictus en faisant mine de chercher au fond de sa mémoire. Il se passa quelques secondes de silence avant qu’elle me réponde d’un air gêné n’en avoir qu’un vague souvenir, mais au bout d’un moment ce fut elle qui me demanda :

— Et vous ? Savez-vous ce qu’il est devenu ce mendigot ?

Le qualificatif employé me fit comprendre que madame Broutel n’avait pas changé. Elle agirait de la même façon si l’on pouvait revenir en arrière aujourd’hui. J’ai regardé à travers la vitre le paysage qui défilait. Il symbolisait assez bien les années qui passent inexorablement pour tous. Était-ce bien utile de satisfaire la curiosité de cette dame qui ne m’avait jamais été sympathique ? J’ai fermé les yeux et je me suis replongée dans le passé. Il me revenait en mémoire cette période importante où j’allais entrer au collège. C’était quelques années après la guerre. J’étais née deux ans auparavant, mais vu mon jeune âge et les conditions sociales de mes parents, j’avais grandi sans avoir conscience des difficultés ni des drames qui avaient touché la majorité de la population.

II

C’en était fini des vacances. La reprise des classes était prévue pour le mercredi. Le lundi après avoir déjeuné j’ai demandé à maman si elle voulait m’accompagner au cinéma ; il s’y jouait une comédie que l’on m’avait dit hilarante. Elle en fut ravie, cela d’autant mieux que le film était en effet rempli de gags spirituels. Ensuite nous nous sommes attablées dans la grande pâtisserie de la place principale et nous avons satisfait notre gourmandise par une monumentale glace. Ensuite, retour vers notre maison. Alors que nous approchions du collège, ma mère me dit :

— Puisque nous sommes là, il serait utile que nous fassions un tour dans cet établissement afin que tu ne sois pas dépaysée quand tu y entreras mercredi.

— Mais l’établissement n’est pas encore ouvert… lui ai-je répondu.

— Il le sera pour nous… fit-elle d’une voix assurée en sortant de la voiture. Puis elle ajouta qu’il y avait certainement plusieurs professeurs qui préparaient la rentrée, ce qui se révéla exact. Elle alla sonner au portillon. L’appartement des gardiens donnait sur la rue. Le rideau d’une fenêtre s’écarta ; je vis le visage d’une femme qui n’était plus très jeune. Reconnaissant ma mère, elle cria à l’intention de son mari, lequel se précipita pour faire le tour par le porche et nous ouvrir le portillon.

— Bonjour Madame… dit-il sur un ton respectueux avec une inclinaison de la tête. Je vais de suite prévenir monsieur le Principal.

— Ce n’est pas nécessaire mon brave… dit-elle tout en sachant qu’il allait immédiatement clamer à tout vent que nous étions dans les lieux. Je viens uniquement pour montrer le collège à ma fille. Nous ne faisons qu’une brève apparition.

Nous n’avions pas fait vingt mètres en direction de la cour que le Principal, monsieur Labordes, apparaissait, ayant probablement descendu ses escaliers quatre à quatre.

— Ah madame Lageoit ! Nous sommes très honorés par votre présence en nos murs. Nous sommes également ravis que votre charmante fille devienne une de nos élèves. Je suis certain qu’elle sera un brillant exemple, digne de ses parents.

Ma mère se dit flattée et exprima son désir de me faire connaître le lieu qui allait devenir mon centre d’études pour plusieurs années. Le Principal se fit un devoir de jouer lui-même le guide pour nous présenter les différentes classes et le matériel utile à l’instruction des élèves.

Quand nous sommes revenus vers l’entrée, il y avait plusieurs personnes qui nous attendaient. Il s’agissait de quelques professeurs venus préparer la rentrée. Bien sûr, le Principal fit aussitôt les présentations, chacun se disant ravi de connaître une personnalité aussi importante que madame Lageoit. Moi ce jour-là j’étais un peu perdue, mais j’avais eu l’avantage d’avoir un aperçu de ce qu’allait être mon prochain univers.

Deux jours plus tard, ce fut la grande rentrée. Les premiers jours de septembre avaient été orageux. Il faisait déjà chaud en ce début de matinée. La météo avait annoncé de violentes averses. La difficulté avait été de savoir comment s’habiller. La plupart des élèves portaient un vêtement léger, mais avaient aussi à la main de quoi se protéger de la pluie si elle arrivait. C’était un mercredi.

À peine entrée sous le grand porche j’ai vu de loin Solange, Monique et Françoise qui me faisaient des signes pour m’indiquer leur présence. Ensemble l’année précédente en CM2, nous étions les meilleures amies du monde. Je me suis avancée tranquillement vers elles en observant la manière dont elles étaient vêtues. Nous nous sommes toutes embrassées en nous complimentant mutuellement sur nos tenues vestimentaires à la dernière mode.

Mes amies se sentaient un peu stressées au milieu des larges bâtiments qui encerclaient une vaste cour. Il y avait aussi tous ces élèves que nous ne connaissions pas, contrairement aux anciens des grandes classes, lesquels eux, se retrouvaient après les vacances.

Moi, j’étais nettement plus à l’aise et j’en ai fait la démonstration avec une pointe d’orgueil en indiquant :

— Là au rez-de-chaussée ce sont les classes réservées aux 6e. Ici les classes de maths, de chimie et physique, au bout celles de français et de langues. Là-haut ce sont les 5e et 4e. Le bâtiment du coin est pour les 3e et les ateliers en dessous. En face, ce sont les classes destinées aux élèves du Lycée. Là-bas, le réfectoire, les salles d’études.

Mes amies me regardaient admiratives.

— Comment sais-tu tout cela ? me demanda Françoise.

Je me suis donné de l’importance en laissant croire que je n’ignorais rien de tout ce qui concernait notre ville, même les lieux les plus secrets. Mais finalement cela n’étonnait plus personne puisque j’avais des parents devant lesquels toutes les portes s’ouvraient.

***

Au souvenir de cette lointaine époque, j’éprouvais un brin de nostalgie auquel s’ajoutait une vague moquerie envers moi-même.

Ma mère était la fille unique d’un notable important de notre petite ville. Depuis plusieurs générations ses aïeux étaient Hommes de loi de père en fils. Leur renom n’était plus à faire. Bourgeois bien assis dont la fortune était respectable, mes grands-parents maternels étaient des figures hautement considérées.

Mon grand-père vouait une adoration sans borne à sa fille ; il est vrai que ma mère était ravissante et lui faisait honneur. Absolument rien ne paraissait trop beau ni même suffisant pour elle. Comme il était de bon ton qu’une jeune fille de son rang fût instruite dans les arts les plus divers, avec des maîtres renommés, elle reçut une éducation de « grande demoiselle ». Équitation, musique, peinture et autres sciences nobles… rien ne manquait à son standing. Élevée dans ce milieu de riches, où seuls le beau et le noble avaient de la valeur, elle ne pouvait que mépriser tous ceux qui n’étaient pas de son monde. Les humbles, « cette valetaille roturière » n’étaient là que pour servir les grands de ce monde. Ainsi raisonnait la jeune fille qui allait devenir ma mère.

Plus tard, bien plus tard, elle dira avec un certain regret :

— J’ai passé mon enfance dans la soie, le luxe, les honneurs et les fêtes, en n’imaginant pas qu’un jour je pourrais être amenée à regarder la vie sous un autre angle.

Mon père, à l’inverse de ma mère, descendait d’une famille de besogneux. Fils d’un petit industriel qui était parti de peu de choses, à part un héritage de courage et de volonté. Très jeune, il s’était passionné pour toutes les sciences techniques. Il fit des études suffisamment poussées pour que sa valeur de brillant ingénieur fût rapidement reconnue. Après avoir fait prospérer durant quelques années la modeste industrie paternelle, il eut un poste important dans la plus grosse entreprise de la région, plus que centenaire. Trois ans plus tard, le PDG de celle-ci prenait sa retraite. Il avait apprécié les capacités de mon père ; il le poussa à prendre la direction vacante de la société. Cette proposition était une chance inespérée compte tenu de sa jeunesse. En peu de temps mon père devint un homme connu par tous les gens de notre ville. Sa situation était enviable.

Contrairement à ma mère, il connaissait la valeur du travail et respectait ceux qui le font. Homme juste et foncièrement bon, il était estimé et aimé par tous ceux qui l’approchaient.

Le hasard d’une réunion mondaine lui fit rencontrer sa future épouse ; ce fut un réciproque coup de foudre. Le notaire ne parvenant pas à tempérer les sentiments de sa fille chérie accorda sans trop de difficulté sa bénédiction, bien que ce fût plus rapidement qu’il ne l’aurait souhaité. Sans doute aurait-il été moins conciliant si son futur gendre n’avait pas été un parti digne d’intérêt. L’événement était d’importance pour une petite ville comme la nôtre. Les noces furent célébrées en grande pompe. L’ampleur de la cérémonie fut digne des deux familles. Les mariés resplendissaient d’un si grand bonheur que toutes les photos qui en témoignent en sont imprégnées. Lorsque plus tard ce fut à mon tour de quitter le nid familial, je ne me suis jamais séparée de plusieurs d’entre elles, symbolisant l’amour indestructible qui a toujours uni mes parents.

Comme on peut le deviner, ma mère eut beaucoup de mal à s’adapter à la mentalité de mon père si éloignée de la sienne. Mais la puissance de l’amour qu’elle lui portait était un ingrédient suffisant pour la transformer. Jamais cette passion ne s’est ternie au fil des ans. Seule faiblesse de ma mère, bien qu’essayant de se contrôler pour ne pas déplaire à son époux, elle n’est jamais parvenue à se débarrasser totalement d’un certain snobisme, héritage de son éducation.

Environ un an après leur mariage naissaient deux vraies jumelles. À ce que j’en sais, ce fut pour le couple une joie sans égale. Il était écrit que ce bonheur était trop grand. Un matin l’une des fillettes fut retrouvée inerte, étouffée par sa literie. Ce drame fut la première vraie blessure de ma mère.

Évidemment, celle qui restait, c’est-à-dire moi, fut ensuite surveillée comme le lait sur le feu. Mes parents eurent bien du mal à se remettre de leur malheur, cela d’autant plus que l’accouchement de ma mère ne s’était pas déroulé sans complication. Le médecin de famille leur avait très fortement déconseillé de renouveler l’exploit. J’étais donc destinée à rester leur unique enfant.

Il paraît que – d’après des données scientifiques – la perte de ma sœur n’était pas sans conséquences pour moi. Je n’en avais pas du tout conscience, mais ce petit détail fut pris très au sérieux par mes parents, surtout par ma mère. J’en ai retiré un certain bénéfice, double d’ailleurs. Non seulement je n’avais pas à partager avec des frères et sœurs l’affection des miens, mais surtout parce qu’étant censée avoir perdu une partie de moi-même, on me pardonnait toutes mes turpitudes et petits caprices. J’ai grandi choyée et dorlotée.

Mes parents, sans être ce que l’on appelle en général « très riches », étaient tout de même très à l’aise, et je n’étais privée de rien. Ce que ma mère avait eu dans sa jeunesse, je l’ai eu à mon tour à mesure que le temps passait : leçons de danse, de piano, de tennis… Pour une jeune fille de mon rang, cette instruction était nécessaire. Seule différence avec ma mère – non négligeable –, mon père surveillait mon éducation ; le snobisme de son épouse lui pesait. Il ne voulait pas que sa fille ait le même comportement « supérieur » en suivant le même chemin.

Très tôt ma mère me fit fréquenter « le grand monde » en me faisant connaître les endroits chics et à la mode : salons, expositions, vernissages, etc. À l’opposé, mon père m’emmenait dans son usine, ou parfois même dans d’autres sociétés et lieux où l’on respirait la sueur. Quand l’une me faisait admirer la beauté des arts, la peinture, la sculpture, la musique, l’autre me vantait la valeur du travail, le doigté des artisans, le génie des découvreurs. Il me faisait comprendre les satisfactions qu’ils éprouvaient à créer quelque chose.

Il serait abusif de dire que j’avais une existence princière, mais ce n’en était pas bien loin.

***

La société que dirigeait mon père se trouvait à la sortie de la ville. L’ancienneté et le sérieux de cet établissement en avaient assuré la prospérité. Cependant, dès son arrivée, il avait constaté que les ateliers ne s’étaient pas adaptés aux méthodes modernes. Les machines et la technique en général étaient largement dépassées. L’ex-dirigeant, âgé et peu enclin à bouleverser un système qui avait fait ses preuves, s’était contenté de la routine en attendant sa retraite. Mon père remédia à cet état dès qu’il eut les rênes du pouvoir. En quelques années, il donna à la société une telle impulsion qu’à son tour elle fit travailler d’autres entreprises de la région et divers artisans avec tout ce qui pouvait en découler d’emplois nouveaux. Parfois même, des participations financières investies dans d’autres sociétés permettaient un nouvel essor de ces dernières. Il est ainsi facile de comprendre que l’influence de mon père dans la région était grande à divers titres et dans différents domaines. Sa principale faiblesse en tant que dirigeant et responsable d’une importante société était une trop grande sensibilité ; mon père était la bonté personnifiée. Qualité qui n’en est plus une quand on a aveuglément confiance dans la nature humaine et que l’on veut ignorer la perfidie. Nombreux étaient ceux qui en abusaient sans mesure et faisaient appel à lui en de nombreuses circonstances. Certains organismes publics et privés profitaient assez régulièrement de sa trop grande générosité en invoquant multiples raisons : organisations de toutes sortes, fêtes au bénéfice des orphelins, des animaux, de la jeunesse, pour les vieux, le sport, etc., sans oublier les dons accordés pour le bienfait de la ville, allant de la réparation du vieux clocher jusqu’à des créations théâtrales.

En règle générale, ne fut-ce qu’à titre publicitaire, et étant donné que la société était devenue très prospère, mon père répondait à presque toutes les demandes. On peut comprendre qu’en dehors de l’estime vraie qui lui était portée, il était également très courtisé partout, et ceci bien souvent à travers son épouse, laquelle très sensible aux flatteries et aux grandes démonstrations honorifiques, devait l’influencer sans discernement.

Ma mère, qui avait été une enfant dorlotée, reportait à son tour sur les deux êtres qui lui étaient chers, un amour si fort qu’il en devenait parfois déraisonnable. La ravissante adolescente qu’elle avait été dans son cocon, était devenue une très belle femme qui n’aspirait qu’à rendre heureux un mari dont elle était follement amoureuse. Elle le couvait avec une admiration que je crois hors du commun, et faisait son possible pour qu’il soit fier d’elle en toutes circonstances.

Elle qui autrefois ne se complaisait que parmi le luxe et les honneurs et ne fréquentait que les lieux à la mode ainsi que les grandes soirées où l’on se pavane, avait renoncé en partie à ces mondanités qui n’enchantaient pas son époux chéri. En partie seulement…

En se mariant, elle avait découvert un mode de raisonnement totalement opposé au sien. L’adaptation a dû être difficile, mais avec un homme aussi bon et persuasif que mon père, elle ne pouvait qu’évoluer dans le sens de l’amélioration, même si comme je l’ai déjà dit, elle n’a jamais pu se départir complètement d’un comportement un peu snob. C’est avec une présence hautaine et beaucoup de fierté qu’elle patronnait les bonnes œuvres de son important et généreux mari. Alors que sa mentalité de jeune fille ne la prédestinait pas à regarder du côté « des petites gens », elle devint de par ses obligations « la bonne Madame Lageoit ». Où qu’elle fût, on la saluait avec déférence. Elle se sentait aimée et respectée et n’en était que plus reconnaissante à mon père qu’elle adorait déjà sans cela.

Apparemment, personne ne semblait lui en vouloir de présenter cet aspect de supériorité dont elle ne pouvait se départir. Une si grande dame…

Quant à moi… je grandissais… ignorant la moindre contrariété. À peine avais-je formulé un souhait qu’il était exaucé. Pour le plus petit rhume, j’étais soignée comme une grande malade. La moindre rougeur sur ma royale personne provoquait un début de révolution, et si je me plaignais de quoi que ce fût, alors l’effervescence régnait dans la maison. J’étais couvée et cajolée comme une poupée délicate.

Puis je fus en âge d’aller à l’école. Chaque dessin était un chef-d’œuvre qu’il fallait afficher. Je croulais sous les récompenses pour la plus insignifiante démonstration d’un soi-disant talent. En un mot, tout ce que je faisais ou disais était génial. Heureusement je n’étais pas complètement idiote, je sus très tôt discerner le vrai du faux, la vile flatterie du compliment sincère, mais je me gardais bien d’exprimer ce que j’en pensais.