14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Das seltsamste Land, in dem wir leben, nennt sich «Alltag». Was wir für die Normalität halten, ist ein Cocktail aus Wahnsinn und Marmeladenbroten, die immer mit der falschen Seite am Boden aufschlagen. Dietmar Wischmeyer nimmt uns mit in eine Welt der alltäglichen Skurrilitäten. Wir begleiten ihn zur Grünabfalldeponie, sind dabei, wie ein ostelbischer Spediteur bei der Lieferung einer Waschmaschine durchdreht, oder leiden mit ihm an der Bratwurstbude. Man erfährt, wieso hinter Dortmund das Elend anfängt und warum jede Fußgängerzone zwischen Flens- und Freiburg nur eine Variation über Asia-Imbisse und Matratzendiscounter ist. Hat man sich Wischmeyers Blick des staunenden Fremden erst einmal zu eigen gemacht, dann erscheint uns dieses Alltagsdeutschland wie eine exotische Welt. War Wischmeyers vorheriges Buch «Als Mutti unser Kanzler war» die theoretische Abrechnung mit dem Merkelozän, dann ist dieses Buch die hautnahe Begegnung mit den zweibeinigen Folgeschäden. Hier erfahren wir Deutsche was über uns selbst – ist nicht immer schön, aber so lustig wie böse. Wischmeyer hält uns den Zerrspiegel vor, und es ist wie beim Unfall: Man muss einfach hingucken.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 224

Ähnliche

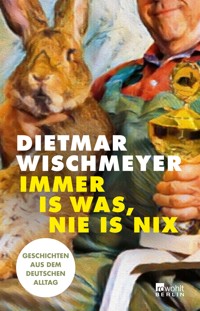

Dietmar Wischmeyer

Immer is was, nie is nix

Geschichten aus dem deutschen Alltag

Über dieses Buch

Das Leben ist voller Überraschungen. Leider nicht immer schöne. Eigentlich sind sie fast nie schön – immer is was, nie is nix. Die Tür fällt ins Schloss, wenn der Schlüssel noch innen steckt, der Kaffeebecher kippt ausgerechnet über der Computertastatur. Und das ist noch gar nix gegen die zweibeinigen Mitbewerber auf diesem Planeten, die uns die Lebensfreude vergällen. Dietmar Wischmeyers Reise durch den Alltag des Wahnsinns führt zu einer Grünabfalldeponie, ins Autohaus, durch eine typisch deutsche Fußgängerzone, in Einfamilienhäuser und andere Orte des völlig unerwarteten Schreckens. Wischmeyer hält uns den Zerrspiegel vor, und es ist wie beim Unfall: Man muss einfach hingucken.

«Wischmeyers Zeitbetrachtung kennt keine Denksperren. Die explosive Wortgewalt des herausfordernden Dulders trifft alle und alles.»

Frankfurter Neue Presse

Vita

Dietmar Wischmeyer, Autor und Kolumnist, zählt zu den erfolgreichsten Protagonisten der deutschen Humorwirtschaft. Er tourt mit wechselnden Programmen durch Deutschland, u.a. mit Oliver Kalkofe oder Oliver Welke, tritt regelmäßig in der «heute-show» auf und ist bei radioeins, radio ffn, Radio Bremen und im WDR zu hören. Zahlreiche Preise, darunter der Deutsche Radiopreis (2014), der Deutsche Comedypreis (2017) und der Deutsche Fernsehpreis (2020). Zuletzt erschien «Als Mutti unser Kanzler war. Erinnerungen an eine total krasse Zeit».

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2023

Copyright © 2023 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Covergestaltung FAVORITBUERO, München

Coverabbildung Justin Case/Getty Images

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

ISBN 978-3-644-01903-4

www.rowohlt.de

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Begegnungen dort draußen

Boulevard des Niedergangs

Würde mich jemand aus dem Flugzeug werfen und ich landete in einer deutschen Stadt – abgesehen davon, dass ich dann mausetot wäre –, wüsste ich nicht, wo ich bin. Es sieht überall gleich aus. Gäbe es nicht Aldi Nord und Aldi Süd, könnte man nicht einmal Nord- von Süddeutschland unterscheiden. Okay, einen Unterschied gibt’s doch: Im Süden heißt Rossmann Müller und in Hamburg Budnikowsky, aber der hätte ja auch in Polen sein können.

Auf geht’s, flanieren wir durch eine typisch deutsche Straße: Links neben dem Müllerrossmannpupsikowskymarkt bietet der Ming-Su-Asia-Imbiss ein tägliches Mittagsmenü für 2 Euro inklusiv einer Schüssel Schleimsuppe. Einen Hundeschiss weiter wartet der nächste fernöstliche Dienstleister mit einer Thaimassage und weist nachdrücklich im Schaufenster darauf hin, dass mit Ficki-Ficki nix läuft im Laden. Der Flickschuster nebenan hält diesen Hinweis dagegen nicht für nötig. Kann also sein, dass er einen für ’ne schmale Mark übern Leisten balbiert, wenn man höflich fragt. Endlich – schon zwei Ladengeschäfte ohne Fressen – da kommt das nächste: Berlin Döner, ein erster Hinweis darauf, dass wir uns NICHT in Berlin befinden. Vielmehr soll der Name für hauptstädtische Qualität der osmanischen Schredderspeise werben – wieso? Niemand käme auf den Gedanken, mit «Englische Gourmetgerichte» Gäste anzulocken. Eingeklemmt zwischen der Rache des Kalifats und einem Geiz-ist-geil-Laden liegt das Büro des SPD-Ortsvereins. In geschickter Weise versucht der Sozialdemokrat, durch die Nähe zum Müllerwartungsgeschäft seiner potenziellen Wählerschaft aufzulauern. Im Fenster hängt eine vergilbte Pappe «Bewirb Dich, werde unser Bundestagskandidat – jeder hat eine Chance».

Wiederum ein paar Schritte weiter lockt das Matratzen-Outlet mit attraktiven Preisen, jedoch nicht, ohne einen Matratzenwechselmuffel wie mich in Angst und Schrecken zu versetzen: Eine lebensgroße Bettwanze aus Styropor mit einem Gesicht, das dem von Donald Trump erschreckend ähnelt, grinst aus einer völlig zerfressenen Liegestatt. Die Matratzen-Outlet-Eigner wissen Rat, wie man die Anwesenheit von Donald, der Wanze, im eigenen Bett vermeiden kann: «Seuchenmediziner und Geschlechtskrankheitsforscher empfehlen alle zwei Jahre Matratzenwechsel.» Hoppala, unwillkürlich fange ich an, nervös im Schritt rumzukratzen, juckte da nicht schon gerade was?

Erst das folgende Ladenlokal lässt mich wieder angstfrei weitergehen: ein Shisha-Räucherstübchen mit zusätzlichem Bubble-Tea-Angebot. Wäre etwas Zeit, könnte man hier und jetzt dem Dschihad die schönen Seiten abgewinnen und mit ein paar rotbärtigen Konvertiten die Spuckevase volllüllern. Allein, es drängt mich voran, denn im Fenster nebenan sitzt ein halbes Dutzend blutjunger Asiatinnen mit vorgeschnalltem Mundschutz und fiedelt einer nämlichen Zahl alter weißer Tanten auf den Fingernägeln rum. Warum, verrät das Schild an der Tür: «Nail-Studio Wing Tsun», überraschenderweise fehlt der Hinweis, dass weiter unten nicht gefiedelt wird – wohl deshalb, weil die Kundschaft fast ausschließlich weiblich ist. Asiatisch geht’s auf der Straße auch gleich weiter, eine Kampfsportschule bietet Anfängerkurse in Wan-Tan-Technik an. Von der oben bereits erwähnten Schleimsuppe her war mir der Name ein Begriff, als Kampftechnik allerdings neu, womöglich geht es darum, so viel Nasenwasser abzusondern, dass der Gegner ausrutscht und sich auf die Fresse legt – aber ich rate natürlich nur. Jetzt wird’s noch exotischer: Ein Reisebüro mit kyrillischer Schrift über der Tür bietet Flüge mit einer kyrillischen Fluggesellschaft in Orte mit kyrillischen Namen. Ohne einen davon entziffern zu können, weiß ich sofort, dass ich da nicht hinwill, die modrigen Gardinen hinterm Fenster und die Machorka rauchende Gulag-Fachkraft hinterm Resopaltresen sind mir Zeichen genug.

«Gold Ankauf sofort» wirbt es nebenan und zielt wohl auf eine in Not geratene Kundschaft, die ihr letztes Gut, wenn nicht ihr Gebiss verkaufen muss. Vielleicht, um ein paar Schritte weiter im Casino to go den einarmigen Banditen damit zu füttern oder es bei Not Win, der Fußballwetten-Annahmestelle, zu verjuxen. Bei Friedhelms Family gibt’s Kinder-T-Shirts für zwei Euro, und wenn sie nicht verbrannt oder verhungert sind, gehen davon 1,5 Cent an die anderen Kinder in Bangladesch, die die Fetzen zusammengenäht haben. Ist schon irre global, die Welt, und total gerecht, bei Nanu-Nana kannst du fair gehandelten Kaffee shoppen und dir im Tattoo-Studio chinesische Zeichen auf den Arsch lasern lassen, nur nicht vorzeigen dort, wo man die Sprache der Arschgeweihe lesen kann, die lachen sich ’nen Ast, wenn sie den tätowierten weißen Steiß entziffern. Von den acht Friseuren auf der Straße, an denen ich vorbeikomme, gab es nur einen ohne witziges Wortspiel im Namen: Schamhaar Ex 12 Euro, da weiß man, worum es geht, ahnt aber auch, dass die 12 Euro nicht reichen werden, um den Urwald zu roden. Beim Friseur «Fönix» muss man offenbar mit nasser Matte nach draußen, im «Hairport» gibt’s Tomatensaft zur Frisur, und der «HaarleKinn» ist wohl eher ein Bartschneider.

Wir sind fast am Ende der deutschen Straße angelangt. Ein geschlossener Videoladen mit Erwachsenenbereich erinnert an eine Zeit, als man vor dem Wichsen noch mal rausmusste, um eine Kassette zu besorgen. Der Laden von Ulla Popken ist kein Puff für kleine Übergewichtige, sondern kleidet sie nur ein, und in Murats Anatol Grill gibt’s Pizza Grünkohl, weil es ist ja die Zeit.

Vor mich hingöbelnd, verlasse ich die deutsche Straße Richtung Notausgang und bin sicher, es kann überall gewesen sein: Hamburg, Bielefeld, Köln oder Freiburg!

Der Flohmarktbesuch

Ein Sonntagvormittag zum Vertrödeln – was böte sich da eher an als der Besuch eines Flohmarktes. Aus vergangenen studentischen Tagen sind mir die Märkte noch als ein Eldorado antiker Preziosen und Kuriositäten in Erinnerung. Und so hoffe ich auch heute nach so vielen Jahren, wieder mal den ein oder anderen Schatz nach Hause zu tragen. Doch wie hat sich die Zeit geändert. Der Flohmarkt mäandriert nicht mehr durch historische Altstadtgassen, sondern breitet sich auf dem Parkplatz vor einem Möbelcenter aus, direkt an der Autobahn. Dort ist jeden Sonntag Flohmarkt, und der erste Augenschein vermittelt den Eindruck, hier erführe Müll seine letzte Bewährung. Nichts von dem aufgebahrten Krempel spricht mich an, es sei denn, ich verspürte spontan eine masochistische Lust, den rattigen Hausmüll anderer Lebendgebärender für Geld mit in die eigene Höhle zu schleppen.

Ein Flohmarkt der Gegenwart ist der Abgesang auf Patina, Antiquitäten oder durch langjährigen Gebrauch geadelte Dinge – hier ist einfach alles nur müllig und stinkt. Kaum etwas scheint in den letzten fünf Jahrzehnten produziert worden zu sein, das des Aufhebens wert wäre.

Zu Beginn der Siebzigerjahre muss sich die gesamte Konsumgüterindustrie darauf geeinigt haben, nur noch fabrikneuen Schrott auszuliefern, der maximal zwei Jahre lang seine wahre Identität verschweigt. Dennoch werden ganze Müllhalden davon in den Kellern und Garagen aufbewahrt, weil man noch vom Opa weiß, dass Dinge, wenn man sie pflegte, ein Leben lang halten und man sie sogar noch vererben kann. Soll Opa heute mal versuchen, seinen alten VHS-Rekorder dem kleinen Maik-Dustin zum Geburtstag zu schenken, der wird ihm was husten.

Dennoch trennen sich die Menschen nur schwer von dem Schrott und schleppen ihn am Wochenende zu den Möbelhausparkplätzen in der absurden Hoffnung, da kämen womöglich konsumhungrige Naturmenschen frisch vom Schiff aus Papua-Neuguinea vorbei – die würden sich doch womöglich für den alten Kenwood-Receiver begeistern lassen.

In der Tat sehen die vorbeiwackelnden SlimFast-Vorher-Models immerhin fremd genug aus für jemanden, der seine Mitmenschen nur aus ARD und ZDF kennt. Brennt das Zentralgestirn nämlich über zwanzig Grad vom Himmel runter, dann gewandet sich die durchschnittliche Speckbulette in kaum mehr als zerbeulte Leibwäsche. Elitepartner.de würde den ganzen Besatz als Beifang zurück ins Meer schmeißen. Sie wackeln an den Ständen vorbei, erkundigen sich nach Preisen für Dinge, die normale Menschen noch nie außerhalb von Flohmärkten gesehen haben, z.B. fotorealistische Glitzerbilder mit löwenmähnigen Blondinen und Schlittenhunden. Wenn sie aber etwas kaufen, dann gern abgelaufene Fleischwurstpakete oder günstige Bohrersets aus chinesischer Weichstahlfertigung.

Ansonsten amüsiert man sich köstlich, dass hier auf dem Markt noch feilgeboten wird, was man selbst hätte längst womöglich fast auf den Müll geworfen. So hat der Flohmarkt schlussendlich immerhin eine sozialtherapeutische Funktion – er gibt den Rumschlurfenden das Gefühl, noch nicht der Allerletzte, das Omegatier in der Primatenhorde zu sein.

Mit diesem Gefühl des über allem stehenden Bescheidwissers will ich gerade die Biege machen, als mein Blick zwischen lauter Plastikunrat auf ein SABA-Röhrenradio fällt. Der Betreiber des Standes hat sogar verstanden, das Radio ans Netz anzuschließen, sodass heitere Melodeien hinaus in den sonnigen Vormittag perlen – aus einem SABA Freiburg 14, wie ich aus verstohlenen Augenwinkeln erkenne, dem Flaggschiff der Schwarzwälder Apparate-Bau-Anstalt. Es scheint sogar den Aufenthalt bei den Wilden überlebt zu haben. Der häufigste Tod alter Röhrenradios – Mama hat eine nässende Topfblume zur Zierde obendrauf platziert – ist ihm offensichtlich erspart geblieben. Ganz vorsichtig versuche ich, unter weitestgehender Verheimlichung meines Kaufinteresses, den Preis zu eruieren. Als weitere Tarnung befleißige ich mich eines vermuteten Proll-Dialekts, um nicht vermögend zu erscheinen.

«Wassen muss dat olle Dampfradio dor hinne denn bringen?»

Ein SABA Freiburg 14 in dem Zustand ist selbst unrestauriert für ein paar Hundert Euro gut. Und sollte das Empfangsteil nicht mehr zu retten sein, stellen die SABA-Greencone-Lautsprecher immer noch einen Wert dar. Leicht fiebrig wartete ich auf die Ansage des Verkäufers.

«Unter ’nen Fuffi geht der Kasten nich wech, funktionuckelt ja alles.»

Die Regeln des Flohmarkts wollen es, dass man um den Preis feilscht, gleichgültig, wie günstig er einem auch erscheinen mag. Wer nicht feilscht, macht sich des Reichtums verdächtig und muss mit einer preislichen Nachjustierung rechnen.

«Ich sach mal vierzig, und gut is.»

Darauf geht der Verkäufer gar nicht ein und prustet los: «Viazich, hast du einen anne Marmel, das Teil is von unsern Oppa, der war Beamta, und jetz komms du.»

Keine Ahnung, was der Status des Erblassers mit der Preiskalkulation zu tun haben mag, aber ich gebe mich schon fast geschlagen.

«Gut, Chef, ich gebe dich fümmenvierzich.»

Der falsche Akkusativ hat die gewünschte Wirkung des kumpelhaften Anbiederns verfehlt, denn die Antwort kommt sofort und energisch.

«Sach ma, red ich schienesisch, nich unter ’nen Fuffi hab ich gesagt, denn der Kasten ist komplett von mir selbst restauriert.»

Ich gebe auf, was soll’s, ein SABA Freiburg 14 gibt’s nicht an jeder Ecke, das ist die fünfzig Euro in jedem Fall wert. Was soll der Idiot da schon «restauriert» haben, jedenfalls hat er nichts unwiederbringlich zerstört, denn der Freiburg spielt ja.

«Gut, ich schlag ein, fünfzig Euro, Sie haben gewonnen.»

Den anwanzenden Ton hab ich abgelegt, es bringt ja nichts mehr, der Kampf ist verloren – aber auch gewonnen, ich habe dem Kretin einen SABA Freiburg 14 für ein Nasenwasser abgeluchst. Genau für solche Deals geht man ja auf den Flohmarkt. Damit das Glück nicht noch in letzter Sekunde zerbirst, reiche ich den Fünfzigeuroschein rüber und verlange nach dem Gerät, um es in Sicherheit zu bringen, bevor der Vollidiot seinen Fehler bemerkt.

«Danke für den Fuffi, Meista, und viel Spaß mit dem ollen Kasten.»

Endlich halte ich meine Beute in Händen. Doch wieso ist das Gerät so leicht? Normalerweise geht man unter einem Freiburg 14 ganz schön in die Knie, ich überlegte ja schon die ganze Weile, wie ich die dreißig Kilo heil zu meinem Pkw bugsieren könnte.

«Ach ja, Meista, weshalb ich so viel dafür haben wollte: Ich hab den ganzen ollen Röhrenscheiß und die Pappelautsprechers rausgerissen und da den China-Transistor von mein Bengel reingebaut. Vorne siehts aus wie bei Oppa, inne drinne isses hochmodern. Wenn du Sender verstellen willz, musste hinten reinpacken, aber aufpassen, dasse keine durche Knochen kriegst. So und jetzt Abflug, andere wollen auch noch was kaufen.»

In mir tobt ein Hass, als hätte jemand die Mona Lisa übergepinselt oder Altöl in eine Ming-Vase abgelassen.

Der neue Amarok

Diese Geschichte entstand, als ich mir vor etlichen Jahren ein neues Auto gekauft habe. Das ist jetzt keine sensationelle Nachricht, ich wollte es aber einfach mal gesagt haben. Sonst habe ich mir nämlich meistens gebrauchte Autos gekauft, wegen des immensen Wertverlustes in den ersten Jahren.

So weit, so richtig. Alte Autos haben hauptsächlich deshalb keinen Wertverlust mehr, weil wo nix is, kann auch nix mehr weniger werden. Der Wertverlust meiner Schatulle hingegen steigerte sich von Monat zu Monat, je älter der ausgelutschte «Youngtimer» wurde. Nur ein Beispiel: Früher nannte man die Leuchtmittel in den Scheinwerfern einfach Birne, die gab’s an jeder Tanke und kosteten gerade mal fünf Mark oder heute eben fünf Euro. Jetzt ist der ganze Xenon-Kram verkapselt und kostet 800 Euro pro Seite. Und auch wenn nur eine Seite kaputt ist, muss man immer beide austauschen. Ich hab mal den Jungen in der Audi-Dialogannahme gefragt, wieso. Sagt er: «Sind immer zwei in einer Packung.» Da muss man noch froh sein, dass da nicht fünf drin sind.

Und so geht das immer weiter: Vergaser mit klemmenden Schwimmern gibt’s schon lange nicht mehr, die Funktion übernehmen heute Injektoren, da kostet einer bei Audi ’n schlappen Tausi, und die rauchen bei 180000 Kilometern planmäßig einer nach dem anderen ab. Hast du einen Achtzylinder, bist du erst mal den Tausi los und hast danach sieben Mal Angst. Wieso kostet das so viel, da muss sich doch nur der Mechatroniker über den Motor beugen: alten Injektor raus, neuen rein, fertig. Nein, das geht nicht, dann kriegt der Rücken, und das zahlt die Berufsgenossenschaft nicht. Also wird der gesamte Motor mit einem Kran rausgehoben, zwei Spechte mit dem Gehalt eines Harvard-Absolventen halten den Motor fest, und der dritte Specht prokelt dadrin so lange mit dem Schraubendreher rum, bis der Tausi voll ist.

Kurz gesagt: Ein altes Auto kann sich heute kaum noch einer leisten, und wenn’s ein alter Diesel ist, dann darf man damit auch in keine Stadt mehr rein. Okay, ich hatte mir natürlich eine grüne Plakette besorgt. Also eher selbst gemacht: Bierdeckel mit grünem Filzstift angemalt und von innen an die Scheibe geklebt. Gut, nun kann man über die Intelligenz von Parkkontrolleuren denken, was man will, aber irgendwann wäre einer dahintergekommen, dass mein Kennzeichen nicht «Hasseröder Pils» lautet.

Ich war also, was den Kaufentscheid für ein anderes Auto betraf, schwer auf Krawall gebürstet. Kein deutsches Premiumfabrikat mehr mit diesem ganzen Komfortgedöns, sagen wir mal: einem Blutsensor für die Scheibenwischer, wenn man einen Radfahrer überfährt – das habe ich immer mit einem Lappen gemacht, geht doch auch. Nein, ich wollte überschaubare, halbwegs nachvollziehbare Technik.

Groß sollte er sein, viel Sprit verbrauchen und trotzdem eine grüne Plakette haben.

Da ein hiesiger Automobilhersteller gerade eine vierrädrige Schrankwand namens Amarok auf den Markt gebracht hatte, dachte ich: Warum nicht die?

Irgendwann nach gefühlten Erdzeitaltern konnte VW den Wagen tatsächlich liefern. Es hat etwas gedauert, weil der im ersten Produktionsjahr nur in Argentinien gebaut, dann zu uns importiert und in Emden wieder in seine Einzelteile Blech, Plastik und Pampahasen-Leim zerlegt wurde, um endgültig ein vorzeigbares Produkt für den Endverbraucher zu werden. Ich habe mal bei VW in Stöcken gefragt, warum die den Umweg der Rohstofflieferung über Argentinien machen, wenn sie den Wagen sowieso in Deutschland komplett neu wieder zusammenbauen. Da sagte mir die eine von denen: Das sei Globalisierung, jeder mache das, was er am wenigsten kann.

Argentinien, das muss man sich mal vorstellen, da lassen die ein neues Automodell bauen. Also nicht die alten Produktionsbänder vom Golf I, sondern ein Modell, das es noch nicht gab. Ich meine, die Argentinier haben einen Krieg gegen ENGLAND verloren … okay, haben wir auch, anderes Thema.

Ich habe mir jedenfalls so eine Pampa-Schleuder gekauft … fällt mir gerade ein, wie läuft das eigentlich mit den argentinischen Steaks, werden die auch in Emden erst zu Gehacktes geschreddert und dann neu zusammengebaut?

So, das war jetzt wichtig für die Geschichte. Noch mal zur Erinnerung: Ich habe keinen Amarok aus Hannover, wo die danach gebaut wurden, sondern aus Placebo, der wie dieses Lamawämsernest in Argentinien heißt. Die Szene, die ich nun beschreibe, fand 2011 statt, als es nur Amaroks aus Guano von Neuweltkamelen gab.

Ich stehe mit dem Auto vor einem x-beliebigen Supermarkt in der Region Hannover. Ein Mann um die sechzig kommt auf mich zu.

Wieso kommt ein Mann um die sechzig auf mich zu? Die leben da! Alles ist da voll mit denen, wo sollen die denn auch sonst hin. Die sind mit achtundfünfzig in Frührente gegangen oder arbeitslos nach der Insolvenz von ihrem Tattooshop. Und dann hängen sie zu Hause bei Mama rum. Die ist nach drei Wochen spätestens total genervt: Sie kann nicht mehr «Rote Rosen» gucken, nicht mehr «Sturm der Liebe», sich nicht um halb elf den ersten Eierlikör in den Kaffee schütten, denn im Fernsehzimmer sitzt jetzt der Stinkstiefel und kippt sich das dritte Oettinger hinter die Binde, während auf D-Max «Panzerbrechende Waffen II» läuft. Also sagt sie zu ihm: «Kalleinz, wir machen das wieder wie früher: Du gehst um halb sieben aussen Haus und lässt dich vor achtzehn Uhr hier nicht wieder blicken.»

Ja, wo soll der arme Mann hin mit seiner kleinen Rente? Er geht zum Supermarkt-Parkplatz, wo die anderen auch alle sind.

Da ist es billig, und der Backshop hat sogar ein Außengehege, wo man rauchen kann. Davor stehen zehn, zwölf Rollatoren, das ist die mobile Eingreiftruppe, wenn mal was passiert.

Ich hatte also meinen Amarok in Sichtweite der Rentnergang geparkt und wollte schnellstmöglich die Heimfahrt antreten. Beim Entriegeln des Fahrzeugs ist mir der Schlüssel runtergefallen, sofort springt einer der Tagediebe auf und legt los.

«Und? Wie biste damit zufrieden?»

Als Pick-up-Besitzer wirst du automatisch geduzt, weil alle denken, du bist der letzte Honk aus den Blue Mountains oder so, der einmal pro Monat in die Stadt fährt, um frische Kondome für Opa zu besorgen und im Edekaladen Waschbärenfelle gegen 9-mm-Munition und zwei Kanister Whisky einzutauschen. Trotzdem antworte ich ihm in aller Freundlichkeit:

«Toller Wagen, fährt sich wie ’n Pkw, prima Zuladung, Anhängerkupplung kann man nicht abnehmen, kommt sie auch nicht weg …»

So beginne ich das Loblied auf den Neuerwerb zu singen, man will ja nicht als Vollidiot dastehen, der sich einen Schrotthaufen hat andrehen lassen. Doch der Duzer hat gar nicht zugehört und würgt mich mitten im Lobgesang ab.

«Mein Bengel, der baut die nämlich in Hannover. Ohne den, sagt sein Kolonnenführer, könnte Winterkorn den Laden dichtmachen, jaha, mein Bengel.»

«Ömmm, der wird noch gar nicht in Hannover gebaut, sondern in Argentinien», versuche ich einzuwenden.

«Was soll das heißen, dass mein Bengel lügt oder was? Fährt jeden Tag mit Thermoskanne nach Stöcken, und statt da diesen Anorak zu bauen, vögelt er sich durch die Siedlungen, oder was willste damit behaupten?»

«Wenn er nach seinem Vater schlägt, macht man ihm nicht mal die Tür auf» – nein, das hab ich natürlich nicht gesagt, sondern: «Der ist sicherlich», versuche ich zu beschwichtigen, «an der Produktion des aktuellen Transporters T5 beteiligt.»

«Wie jetzt beteiligt, mal ’ne Schraube anreichen oder wie? Mein Bengel, hat er mir hoch und heilig versprochen, er baut diese Amarockse bei sich aufe Abbeit. Hunnertprozentich.»

«Erst ab Juni 2012.»

«Nänänä, ich seh ihn doch, wie er jeden Morgen losfährt, halb fünf muss er los. Ohne ihn fangen die gar nich an, da läuft das Werk auf Stand-by.»

«Die bauen da auch noch die Karossen für den Panamera.»

«Panamarena? Was soll das jetzt sein?»

«Das ist son Viersitzer-Sportwagen, da fahren reiche Mütter ihre Annalenas mit zum Kindergarten.»

«Den soll mein Bengel bauen? Ein Frauenauto? Hahahahahaha. Wusstest du, das in Deutschland Männer Beach-Volleyball spielen?»

«Ja, die haben sogar in London mal eine Goldmedaille geholt. Aber was hat das denn damit zu tun?»

«Es wird immer schlimmer. Ich sag dir, wenn Schwulsein Pflicht wird, dann wander ich aus. Und du, warste schon mal im Werk und hast dir alles zeigen lassen, wo se deinen Ambowrak bauen?»

«Erst ab Juni 2012.»

«Haste vorher keinen Termin gekriegt? Is klar, mein Bengel sagt auch: Da wollen alle hin zum Gucken, das is ein Gedicht, was die da an Maschinen reingeholzt haben. Mein Bengel hat drei Pressen und zwei Türken unter sich.»

«So, ich muss jetzt aber mal weiter.»

«Mach mal eben an, dass ich den Sound mal höre.»

«Das ist ein ganz normaler Biturbo-Diesel.»

«Ausse Weltraumforschung.»

«Was sollen die im Weltraum mit Dieselmotoren?»

«Da ist doch der Iwan zugange, der hat doch bloß Dieselmotoren, wundert einen fast, dass da kein Öl von dem alten Schrott hier runter aufe Erde tropft. Man weiß ja, wie der Iwan so is. Du, und das eine sag ich dir, da oben im Weltraum, da kannst du alles gebrauchen, da bist du über jeden noch so kleinen neuen Dieselmotor froh.»

«Mag sein, ich war noch nicht da oben.»

«Mein Bengel wollte früher Astronaut werden, aber dann hat er sich doch gegen Astronaut entschieden und ist zu VW gegangen wegen Heimschläfer, er war ja damals schon mit Astrid zugange.»

«Schön, nun muss ich aber.»

«Guck an, Ledersitze, soll bei Inkontinenz gar nicht so praktisch sein, sagt mein Bengel.»

«Ich bin aber gar nicht inkontinent.»

«Noch nicht, kommt schneller, als man denkt. Lass dir das von einem alten Fahrensmann gesagt sein. Deswegen sind hinten die Ablauflöcher in der Pritsche, läuft alles aufe Straße.»

«Wollen Sie behaupten, dass Leute, die einen Pick-up kaufen, hauptsächlich Inkontinente auf der Ladefläche rumkutschieren?»

«Weiß ich nicht, aber sag selbst, wozu dann die Löcher, das machen die bei VW doch nich aus Jux und Dollerei, kostet doch auch Geld, und wenn’s ’nen Argentinier is, der da noch mal eben mit dem Akkubohrer dran langgeht.»

«Jetzt haben Sie’s selbst gesagt, Argentinier, da wird der nämlich gebaut und nicht bei Ihrem Bengel in Hannover.»

«Is auch egal, der Bengel wird dies Jahr fünfundzwanzig, ein Jahr noch, dann geht er in Betriebsrente …»

«Schön für Ihren Bengel. Würden Sie mal eben Ihren Einkaufswagen an die Seite schieben, dass ich zurücksetzen kann?»

«Wieso. Haste kein Parkpilot? Was is das überhaupt fürn Paket?»

«Wie jetzt Paket?»

«Wo Parkpilot mit bei is. Chrompaket bei Comfortline, oder is das bloß Trendline? Seh ich grad, is auch ohne Bimbobügel.»

«Was fürn Bimbobügel?»

«Wo sich die Schwatten dran festhalten können hinten aufe Pritsche, wenn Massa sie nache Baumwollfelder bringt.»

«Sie meinen diesen verchromten Überrollbügel. Nein, den hab ich nicht, ist eh nur Zierrat.»

«Oder du machst nich in Baumwolle?»

«Ich fand den sowieso schon immer albern. Der nennt sich auch Styling Bar.»

«Du bist auch so ’ne Styling Bar. Stell dich da mal dran, da stellt dir keiner ’nen Pils hin an deine Styling Bar. Aber der Androback wird ja haupsächlich nache südlichen Länder verkauft, sagt mein Bengel, deshalb dieser Festhaltebügel hinten für die Minenarbeiter und so weiter. Das soll da unten Gesetz sein, dass du deine Leute nicht einfach so aufe Ladefläche stellen darfst, deshalb muss dieser Sicherheitsbügel dran sein, sagt mein Bengel. – Das kommt vom TÜV, der is ja überall auf der ganzen Welt, da gibt’s kein Entrinnen. Morgen soll’s wieder regnen, habense im Apparat gesagt. Is mir aber egal, ich werde morgen operiert, an sich schneiden die nich am Freitag, aber na ja … So, jetzt hast du mich lange genug aufgehalten, ich muss noch in Discount rein und Bier einkaufen, mein Bengel grillt heute Abend mit seine Kumpels. – Seh ich gerade, du hast auch Bier gekauft: Einbeckser – und wie biste damit zufrieden?»

Ich hatte mich schon in meine Fahrgastzelle geflüchtet, eine Fortsetzung des Gesprächs dieser Art hielt ich nicht mehr aus. Von innen hörte ich noch, wie der Mann sagte:

«Das wird ja hier in Hannover gebraut, sagt mein Bengel. Einbecks Chilled Orange, das is mit Pflaumengeschmack, da stinkt die Kotze nich so von, sagt mein Bengel, hahahaha, ja, wird hier in Hannover gebraut …»

Diesen Supermarkt habe ich fortan gemieden.

Die Bratwurstbude

Gibt es einen schöneren Ort, um die Gewissheit zu vertiefen, welch erbärmlicher Erdenwurm man doch ist, als eine deutsche Bratwurstbude? Sie ist die Metapher aller Sinnlosigkeit menschlichen Bemühens, sie unterscheidet nicht zwischen Arm und Reich, nicht zwischen schön und verwarzt, sie behandelt jeden Menschen gleich scheiße. Lenin, der Erfinder der zweitbescheuertsten Form des menschlichen Zusammenlebens, nahm sich einst die deutsche Bratwurstbude als Vorbild für die Idee des Kommunismus: Es ist an sich genug da, trotzdem muss jeder auf Zuteilung warten, oft jahrelang.

Während andere Nationen ihre Straßenschnellgerichte über EINE Theke nach draußen reichen, gleich ob Crêpes, Döner oder Pizza, haben die Bratwurstlogistiker das teuflische Rondell erfunden. Eine zertifizierte teutonische Rostbratwurstausgabestelle hat mindestens vier, wenn nicht gar sechs Seiten, und an jeder kann das Produkt erworben werden, prinzipiell. Doch die Wirklichkeit sieht anders aus: Üblich ist es z.B., eine Seite gar nicht zu versorgen, auch wenn sich die Kundschaft dort die Seele aus dem Leib schreit. So lernt der Deutsche beizeiten die Demut vor dem Ausgabeschalter gleich welcher Art. Selbst am menügesteuerten Fahrkartenautomaten, der ja nur über eine Ausgabeseite verfügt, schreit der Deutsche nicht rum, sondern wartet voller Ergebenheit, bis sich der darin wohnende Algorithmus seiner erbarmt. All das hat er von der Bratwurstbude gelernt. Ihr Prinzip ist so einfach wie undurchschaubar, nie sind Willkür und Verlorensein so eindrucksvoll in zehn Quadratmeter gegossen worden. Die Bratwurstbude an sich besteht aus zwei Welten: die der Bettler draußen und die der Wurstkapos im inneren Kreis. Wie und wann beide im Akt der Wurstübergabe zueinanderfinden, dafür gibt es keine Regeln, keine Vorhersagen, kein Garnichts. Wohl kann ein Computer jeden Schachspieler der Welt schlagen, aber nie wird er in der Lage sein, verlässlich und vorhersagegenau eine Bratwurst zu bestellen. Und wenn die ganze Welt voll iPhones wär, so gäbe es darin keine App, die mir sagte, wann ich endlich zuteilungsreif bin im Angesicht der schwitzenden Grillknechte.

Dies, liebe Freunde, ist darum die Geschichte einer alltäglich drohenden Niederlage, wie sie jeden von uns ereilen kann. Doch so viel darf schon verraten werden: Es gibt ein Happy End.