3,99 €

Mehr erfahren.

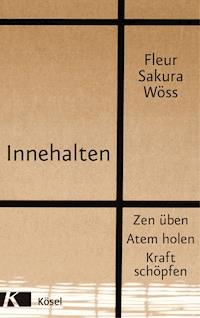

- Herausgeber: Kösel-Verlag

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Der klassische Raum in Japan begrenzt durch Schiebewände ist leer - und strahlt gleichzeitig Präsenz und Würde aus. Im abendländischen Kulturkreis bezeichnen leere Räume lediglich einen Zustand des Mangels. In Japan ist Leere und im übertragenen Sinn Innehalten ein hohes Gut. Über das Innehalten, die Basisübung in der Praxis des Zen, führt der Weg zur Fülle. Wer sich auf das Innehalten einlässt, kommt zu Atem, nimmt sich Druck und erlebt, dass sich gerade im Nichtstun etwas ereignet, das den Blick verändert und Lösungen möglich macht.

»Heute, in der Zeit des »alles ist möglich«, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir für unser Überleben dem Leeren und den Zwischenräumen unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir brauchen eine Revolution der Leere.«

Fleur Sakura Wöss

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 242

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Fleur Sakura Wöss

Innehalten

Zen übenAtem holenKraft schöpfen

Kösel

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen. Copyright © 2017 Kösel-Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Textredaktion: Dr. Peter Schäfer, Gütersloh ( www.schaefer-lektorat.de)

Umschlag: Weiss Werkstatt, München

Umschlagmotiv: © shutterstock / sotopiko

Kalligrafie des ma: Rieko Mori, Numama 3-25-10, Zushi, Kanagawa, 249-0004, Japan Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München ISBN 978-3-641-21217-9 V002 www.koesel.de

Inhalt

Vorwort

1 Der unterschätzte Zwischenraum

Was ist innen, was ist außen?

Freiräume statt Druck

Was die Null uns lehrt

»Zu viel« ist zu wenig an »nichts«

2 Tun Sie mehr … nichts

Die inneren Jagdhunde

Im Unruhemodus

Der stete Blick nach außen

Beim Nichtstun arbeitet das Gehirn

Immer wieder innehalten: täglich, wöchentlich, jährlich, lebenslang

Das Sabbatical

3 Zen: Nur im ruhigen Wasser sieht man klar

Wenn die Sinne ausruhen dürfen

Ganz still, ganz da, ganz wach

Das sich verselbstständigende Denken

Nur der Atem zählt

4 Den wahren Rhythmus wiederfinden

Nach Yang kommt Yin

Rhythmus statt Zeitmanagement

Yin- und Yang-Zeiten

Regelmäßigkeit befreit den Geist

Die 3-2-1-Meditation

5 Freiheit durch Begrenzung

Den Geist der Zweiheit erkennen

Zauberformel: »Alles, was du brauchst, hast du schon«

Was wirklich Freude macht

Grenzen öffnen den Weg zum Wesentlichen

6 Die Leere sprechen lassen

Die Poesie des Zwischenraums

Wo Begegnungen sich entfalten

Nicht-Zeit in der Gegenwart

Der Raum hinter den Gedanken

Einswerden mit dem Tuschepinsel

7 Vollgeräumt: den Zwischenraum zurückerobern

Orte zum Atmen

Leere Räume in der Öffentlichkeit schützen

Orte zum Kraftschöpfen

8 Abschließende Gedanken

Innehalten – eine weitreichende Entscheidung

Das Land der Zwischenräume

Anmerkungen

Vorwort

Sie halten, liebe Leserin und lieber Leser, das Buch einer außergewöhnlichen Frau in den Händen. Fleur Wöss ist Zen-Lehrerin und Coach mit einem in der Wissenschaft geschulten Geist: ein Mensch mit einem großen inneren Reichtum. Jede dieser Facetten bereichert dieses Buch.

Fleur ist ein leiser Mensch, eine nachdenkliche, introvertierte, also eine nach innen gerichtete Person. Die Kraft, die sich aus der Stille speist, begegnet ihr in der täglichen Zen-Meditation. Sie hat die Zwischenräume, von denen sie schreibt, für sich selbst geschaffen und ist damit das allerbeste Beispiel dafür, wie grundlegend Ruhe, Geduld und gelenkte Beharrlichkeit unser Leben verändern können. Wie nur wenige andere Menschen ist Fleur in der Lage, die befreiende Gelöstheit der »meditativen Versenkung« – das ist die wörtliche Bedeutung des Wortes Zen – in Worten zu vermitteln, obwohl dies scheinbar ein Widerspruch ist.

Als Zen-Lehrerin begleitet sie Menschen, die Atem holen und Kraft aus der Ruhe schöpfen wollen. Sie zeigt, wie wichtig es ist, sich der ständigen Reizüberflutung in unserem Leben zu entziehen. Sie fragt danach, wie sich Innehalten gestalten lässt – in einer Welt, in der dies eigentlich gar nicht vorgesehen ist. Gerade deshalb ist es ein spürbares Anliegen dieses Buches, dass Sie das, was Sie lesen, gut in Ihre eigene Lebenspraxis umsetzen können. Sie werden beim Lesen immer wieder Hinweise finden, die es Ihnen erleichtern, Ihre persönlichen Erfahrungen mit der Stille zu machen. Das ist wichtig, denn wenn Sie sich auf diesen Weg begeben, dann tun Sie etwas, das in unserer Zeit richtig revolutionär ist und bei allem Guten, das aus ihm erwächst, nicht ganz einfach zu leben ist. Probieren Sie die Übungen einfach Stück für Stück aus!

Nicht zuletzt ist dieses Buch auch eine Autobiografie. Sehr persönlich erzählt Fleur von ihrem eigenen Lebensweg. Sie finden hier immer wieder kleine Geschichten und Berichte, aufrichtige Zeugnisse einer Entwicklung, die auf den großen Kulturachsen Asiens und der westlichen Welt verlief, äußere wie innere Stationen. Kurz: Sie erfahren etwas aus dem Leben einer ungewöhnlichen Frau, die ihren eigenen Weg aktiv gestaltet, indem und gerade weil sie ihn wach und gleichzeitig in tiefer Ruhe geht.

Sie merken schon: Dieses Buch besteht eigentlich aus mehreren Büchern. Es ist ein feines Geflecht, das uns das ma nahebringt, diesen Zwischenraum zwischen Dingen und Ereignissen, Materie und Geist, Räumen und Zeiten.

Freuen Sie sich auf viele inspirierende Gedanken und Geschichten. Und dann gehen Sie auf die Suche nach Ihren ganz eigenen Zwischenräumen! Wir wünschen Ihnen von Herzen viele reiche und heilsame Erfahrungen auf diesem Weg.

Dr. Sylvia C. Löhken

Coach für introvertierte Persönlichkeiten

www.intros-extros.com

Tom Peters

Pianist und Komponist

www.tompeterspiano.de

1 Der unterschätzte Zwischenraum

»Es ist der Zwischenraum, der das Ganze ausmacht«, sagte meine Mutter. Als Kind hatte ich ihr zugesehen, wie sie in einer flachen Schale Blumen arrangierte. Sie liebte die minimalistische Art, einzelne Blumen in Szene zu setzen. Sie hatte das schon vor meiner Geburt von einer Blumensteckmeisterin gelernt, als sie in Tokio Musikwissenschaft unterrichtete.

Sie erklärte mir immer wieder, dass es auf den Zwischenraum ankäme. Die Schönheit einer einzelnen Blüte käme durch das Auslassen von etwas anderem besser zur Geltung. Würde man viele Blumen überall hinstellen, verlöre die Gesamtkomposition ihren Rhythmus. »Aha«, dachte ich mir damals als Zehnjährige, »offenbar kann man sogar bei etwas Kleinem wie bei einem Blumengesteck Dinge verschieden sehen.«

Später, zu Beginn meiner Studienzeit als Japanologin, betrat ich dennoch eine völlig fremde Gedankenwelt. In Japan, brachte sie mir bei, sei das Ungesagte, das Ungeschriebene und das Nichtfassbare oftmals wichtiger als das Konkrete, Sichtbare und Ausgesprochene. Um in Japan »mitreden zu können«, sei es wichtig, die Pausen zwischen den Worten zu beachten, die Nuancen fast unmerklicher Mimik zu deuten und die Leere, den Zwischenraum interpretieren zu lernen.

Ich fand das sehr geheimnisvoll und faszinierend. Das Weglassen des Geplanten und des Ausgefüllten bedeutet Offenheit für Ungeplantes. Dazu bedarf es des Innehaltens. Es bedarf des Zwischenraums zwischen dem ansonsten Ausgefüllten.

Das Prinzip »Alles ist möglich« scheint heute in Europa ein Leitgedanke zu sein. Eine Woche Urlaub auf den Malediven ist für viele Menschen kein Problem. Mit Delfinen zu schwimmen, ist im Urlaubspaket inbegriffen. Mit ein bisschen Training kann man heute den Mount Everest besteigen, einen Marathon laufen oder über glühende Kohlen gehen.

Was früher nur einige Auserwählte tun konnten und durften, ist im heutigen Alltag des Durchschnittsbürgers angekommen. Tausende von Büchern predigen, dass alles für jeden einzelnen erreichbar sei – vorausgesetzt, man setze sich ein Ziel und verfolge es konsequent. Und doch – bei all diesen Möglichkeiten! – fehlt den meisten Menschen nicht etwas? Sie scheinen nicht zufriedener als früher zu sein, an Stress und Burnout wird immer häufiger und in erschreckendem Maße gelitten. Haben da manche zu viel gewollt? Oder ist es ein Phänomen der Zeit? Haben wir etwas übersehen?

Wenn wir uns zu Weihnachten mit Karpfen, Weihnachtsgans und Süßigkeiten vollstopfen, dann fühlen wir uns anschließend nicht wohl. Der Körper braucht Zeit, die Üppigkeiten zu verdauen, und Zeit, um sich zu erholen. Wenn wir zwölf Stunden auf den Computermonitor starren, weil ein Projekt dringend fertiggestellt werden muss, dann tun uns die Augen weh, wir sind steif und brauchen Bewegung und Abwechslung.

Wenn ich ein Haus geerbt habe und alle übernommenen Möbel in meine Wohnung stellen muss und mich nicht mehr darin bewegen kann, dann geht der Sinn der Möbelstücke verloren. Alle diese Beispiele lassen mich schreien: »Das ist uns zu viel! Zu viel, zu viel, zu viel!« Heute trifft das auf viele Bereiche unseres Lebens zu. Zwischen den Aktivitäten, Zielen und all den anderen wichtig scheinenden Dingen gibt es etwas, das droht, verloren zu gehen. Etwas, das zwischen allem wirkt, jedoch unsichtbar und nicht greifbar ist. Ich nenne es, meiner Mutter folgend, Zwischenräume. Wie dankbar bin ich ihr heute, dass sie mich diese Weisheit auf einfache und schlichte Weise gelehrt hat!

Als ich im ersten Studiensemester das Tao Te King – die grundlegende Schrift des chinesischen Philosophen Laotse – las, begegnete mir im Vers elf zum ersten Mal konkret die Idee, dass dort, wo »nichts« ist, der Sinn eines Gegenstandes liegen kann:

»Dreißig Speichen vereinen sich in der Nabe des Rades. Doch erst die Leere in der Mitte lässt das Rad sich drehen. Aus Lehm werden Gefäße geformt. Doch erst die Leere gibt dem Gefäß den Sinn. Türen und Fenster werden durch die Mauer gebrochen, um ein Zimmer zu bauen. Doch nur indem das Zimmer leer ist, ist es als Zimmer zu gebrauchen. Der Sinn von allem, was vorhanden ist, kommt nur von dem, was nicht vorhanden ist.«1

Als ich das gelesen hatte, sah ich mich in meinem Zimmer um, und ja, ich musste erkennen, dass da was dran war. Selbstverständlich ist es wichtig, dass ein Zimmer Wände hat. Und auch Möbel haben ihre Funktion. Doch so unaufgeräumt wie mein Studentenzimmer normalerweise aussah, konnte ich es als »Wohnzimmer« nicht gebrauchen, sondern eher als »Ablageort«. Ich konnte weder hindurchgehen, ohne über Bücherstapel zu stolpern, noch mich mit Freunden auf den Boden setzen, ohne vorher aufzuräumen. Das, was nicht ist, nämlich der freie Raum, um das Zimmer benutzen zu können, fehlte.

Seither entdecke ich viele Beispiele dafür, dass das Konkrete, Materielle, das, was ist, nur eine Seite darstellt. Das, was nicht ist, kann jedoch genauso wichtig, manchmal sogar wichtiger sein. Heute, in der Zeit des »Alles ist möglich«, sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir für unser Überleben dem Leeren und den Zwischenräumen unsere Aufmerksamkeit schenken sollten. Wir brauchen eine Revolution der Leere.

Bis heute hat das, was ist, in unserer Kultur einen höheren Stellenwert. Nämlich einen so hohen, dass die zweite Seite, das, was nicht ist, gar nicht mehr wahrgenommen wird.

»Da ist ja nichts«, »da fehlt etwas«, das sind Sätze, die ich häufig höre. Ein leerer Raum ist für eine Europäerin, der die Möbel darin fehlen, nutzlos, für einen Japaner, der das Potenzial des leeren Raumes für Schlafen, Essen, Arbeiten mitdenkt, wunderbar. Es ist an der Zeit, über die Grenzen unserer Kultur zu schauen und die Dinge mal von einer anderen Seite zu betrachten. Der Zwischenraum wird uns dabei helfen.

Als ich vor einigen Jahrzehnten in die Schule ging, waren meine Lehrer noch ziemlich überzeugt, dass die Wirklichkeit fixen Naturgesetzen gehorcht und dass die Menschen grundlegend das Gleiche sehen, hören und schmecken.

Heute ist gar nichts mehr fix. Wir entdecken nach und nach, dass verschiedene Kulturen Dinge verschieden sehen. Denn es kommt nicht nur darauf an, was wir wahrnehmen, sondern, wie wir es deuten.

Was ist innen, was ist außen?

Vor einigen Jahren saßen mein Mann Paul und ich in der Bahn von Frankfurt nach Österreich. Gegenüber saß ein altes Ehepaar, das sich angeregt unterhielt und uns sehr schnell in ihr Gespräch mit einbezog. Die Dame, so erfuhren wir im Laufe des Gespräches, war 87, ihr Mann 96 Jahre alt. Beide waren Wissenschaftler. Sie, Anneliese Pontius, Professorin für Neurologie und Psychiatrie an der Harvard Medical School, war auf dem Weg nach Wien, wo sie an der Universität einen Vortrag halten sollte. Er, Chemiker, Dieter Pontius, Professor für Biochemie in New York, begleitete sie.

Es war die interessanteste und vergnüglichste Bahnfahrt unseres Lebens, und die sieben Stunden vergingen wie im Fluge. Anneliese erzählte, sie sei eine von 27 Forschern gewesen, die zum ersten Mal mit einem Volk in Papua-Neuguinea Kontakt aufnehmen konnten, die Chance dazu war allerdings lebensgefährlich gewesen. Die Eingeborenen hatten bis dahin jeden umgebracht, der nicht zu ihrem Volk gehörte.

Anneliese Pontius überlebte die Forschungsreise. Warum bringen diese Papua-Neuguineer jeden um, der sich ihnen nähert? Das war die Frage, die sie danach hauptsächlich beschäftigte. War es nur blinde Feindseligkeit, oder könnte es andere Gründe dafür geben? Im Laufe der Forschungen fand sie heraus, dass die dortigen Eingeborenen tatsächlich die Weißen anders sahen und sie gar nicht als menschliche Wesen erkannten! Und sie entdeckte, dass das auf eine neuronale Abkürzung zurückging, die sich in den Schaltungen im Gehirn gebildet hatte. Diese beschleunigte die Wahrnehmung der Steinzeitmenschen um 250 Millisekunden, da sie sich den Umweg über den Neocortex ersparte. Dadurch konnten sie viel schneller Gefahren wie gefährliche Schlangen erkennen, und das konnte ihnen im Dschungel das Leben retten.2 Diese Abkürzung ging jedoch auf Kosten einer anderen Fähigkeit, nämlich, fremde Gesichter differenziert zu erkennen.

Unterschiedliche Kulturen können vollkommen verschieden wahrnehmen, je nach ihren Lebensbedingungen, das hatte ich auf dieser Bahnfahrt aus erster Hand gelernt.

Wahrnehmungsunterschiede beschränken sich nicht auf das Sehen, sondern treten genauso beim Hören und damit beim Spracherwerb auf. Eine Asiatin, in deren Sprache kein Unterschied zwischen R und L gemacht wird, müht sich ab, im Deutschen einen Unterschied herauszuhören. Für sie ist das Wort »relativ« von »lerativ« nicht zu unterscheiden, trotz genauen Hinhorchens und auch, wenn sie zwölf Jahre und länger in Deutschland gelebt hatte.

Umgekehrt höre ich bis heute nur mühsam Unterschiede im Japanischen heraus. Das Wort »hashi« kann »Brücke oder Essstäbchen« bedeuten, je nachdem, wie es betont und moduliert wird. Meine »Schweinsohren« haben schon bei vielen Japanern Heiterkeit ausgelöst, ich habe den Unterschied einfach nicht heraushören können.

Bei der Geburt steht uns alles offen. Doch je älter wir werden, desto definierter werden wir. Wir lernen eine Sprache und keine andere. Wir lernen, wie bei uns zu Hause Dinge gemacht werden und was wichtig ist und was nicht. Dadurch werden wir in unserer Umgebung lebensfähig, gleichzeitig aber auch begrenzter.3

Denn oft werden diese Begrenzungen zum Gefängnis. Dann sollten wir uns fragen, ob unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit und unsere Einschätzung, was wir für unser Glück im Leben brauchen, noch immer gültig ist. Oder können wir ein klein wenig mehr Gelassenheit, innere Ruhe und Stille gebrauchen?

Was können wir an unserem hektischen Leben verändern, um Mensch zu bleiben, freundlich, gelassen und in der Mitte ruhend?

Kehren wir zurück zum Zitat von Laotse. Der Krug besteht aus Wänden aus Keramik und dem Hohlraum, in dem Wasser aufbewahrt werden kann. Das Rad ist aus Speichen gebaut, die kreisförmig um eine Nabe gruppiert sind. Dazwischen ist nichts außer Luft. Was ist wichtiger: das Materielle, das man angreifen kann, oder das Unsichtbare, der Zwischenraum?

In Europa sehen wir eher die Speichen als wichtiges Element eines Rades und nicht so sehr die Zwischenräume. Die festen Wände des Kruges sind für uns wichtiger als der Hohlraum, den man füllen kann.

Dieser auf den ersten Blick unwesentliche Unterschied hat weitreichende Folgen für die Gesellschaft, für die Politik und für das individuelle Leben.

In vielen Bereichen unseres Lebens hat das, was ist, überhandgenommen. Ich spreche hier nicht nur von der Materie, denn genauso fallen da Informationen, Ideen, Vorgaben, Ziele und anderes hinein. Demgegenüber sind uns die Freiräume in den vergangenen Jahrzehnten mehr und mehr abhandengekommen.

Die Gesetze kommen nicht nach, Freiräume zu schützen – dort wo sie überhaupt als solche als wichtig erachtet werden. Denn es gibt keine Lobby für Stille und keine Lobby für eine lichtfreie, dunkle Nacht und keine Lobby für den Himmel. Daher bleibt die Maxime: Wo nichts ist, kann man etwas hintun.

Ich sitze zum Beispiel gerne auf meinem Balkon. Da habe ich viel blauen Himmel über mir und sehe die Wipfel der Nachbarsbäume. Jedes Mal, wenn ich mich dorthin setze, wird meine Seele weit, und ich spüre die Leere und Freiheit über dem Kopf. Keine Häuserwände, keine Menschenmassen, keine Plakatwände. Nur der Himmel und ich. Doch ist er wirklich leer? Nein. Denn Flugzeuge donnern im Minutentakt über meinen Kopf hinweg. Selbst bei schönem Wetter flüchte ich oft in mein Haus, weil die Beschallung unerträglich wird. Auch der Autoverkehr nimmt von Jahr zu Jahr zu. Die Straßen vor meinem Haus und hinter meinem Haus entwickelten sich mit den Jahren zu Durchzugsstraßen, auf denen in einer endlosen Reihe Autos von 6 Uhr früh bis 22 Uhr in der Nacht fahren.

Was ist verloren gegangen? Es ist der Freiraum der Luft, der Freiraum der Stille. Denn wo nichts ist, kann man etwas hintun. Erst wenn die Stille und der leere Himmel verloren gegangen sein werden, werden wir merken, dass dort, »wo nichts war«, etwas gewesen ist. Dann wird es zu spät sein.

Ich beginne hier keine philosophische Abhandlung über die Gründe und Hintergründe dieser Entwicklung. Digitalisierung und Globalisierung müsste ich da wohl anführen, Säkularisierung und Industrialisierung. Eines ist jedenfalls klar: Solange es Grenzen der Machbarkeit gegeben hatte und feste Regeln des Zusammenlebens, solange waren Strukturen vorhanden, die Freiräume und Frei-Zeiten geschützt haben. Heute leben wir in anstrengenden Zeiten. Denn es ist zwar alles möglich, doch jeder muss sich selbst seine Lebensstrukturen und die Freiräume dazwischen schaffen und auch schützen.

Freiräume statt Druck

Viele Menschen, die in ein Zen-Seminar kommen, klagen über Stress und Überforderung. In einem Gruppengespräch über dieses Thema bat ich vor einiger Zeit die Seminarteilnehmer niederzuschreiben, welche Dinge sie konkret Kraft kosten. Auf der Flipchart stand Folgendes:

viel Verkehr und Lärm,wenn alles auf einmal passiert und erledigt werden muss,innere Zerrissenheit,Überforderung,kontinuierliches Zerren (von außen) an den eigenen Kräften,Zeitdruck,Ablenkungen vom eigentlichen Vorhaben,Notwendigkeit, sich trotz vieler Inputs konzentrieren zu müssen,die Erwartungen anderer erfüllen zu müssen.In der Diskussion wurde der entsetzliche Druck von außen offenbar, der heute auf den Menschen lastet. Es gibt zu viel von allem. Zu viele Informationen, zu viele Menschen, zu viel Lärm, zu viele Anforderungen, zu viel Zeitdruck.

Danach stellte ich die Frage umgekehrt: »Was gibt euch Kraft?« Da kam: Spaziergänge im Wald, bergsteigen, Musik hören, singen, Stille, Natur, Freiheit, die Möglichkeit, eines nach dem anderen tun zu können, Wertschätzung, gelassenes Tun.

Der Unterschied zwischen den beiden Antwortlisten scheint groß. Sie sind jedoch nur zwei Seiten derselben Medaille.

»Einfach in Ruhe zu arbeiten«, das wünschen sich viele.

Hinter diesem Wunsch verbirgt sich die Sehnsucht, selbstbestimmt und im eigenen Rhythmus arbeiten zu können. Kraft geben den Menschen daher Tätigkeiten, in denen sie ihren eigenen Rhythmus leben können.

Die Naturliebhaber: wenn sie in Stille und Freiheit sein können, ob im Wald, in den Bergen oder allgemein in der Natur. Als Spaziergänger im Wald will der Wald nichts von Ihnen. Die Bäume legen nicht die Hand auf die Schulter und sagen: »Frau Meyer, das müssen Sie schon noch erledigen.« Die Blumen urteilen und mäkeln nicht: »Das hättest du besser machen können.« In der Natur können Sie einfach Sie selbst sein.

Diejenigen, die in der Musik Kraft finden, können beim Musikhören »ausschwingen« und für sich sein. Denn da ist nichts. So ist es auch mit dem Singen. Singen macht nur Spaß, wenn kein Lehrer Ängste schürt und mahnend sagt: »Sing nicht so falsch.«

Und diejenigen, die in der Arbeit eines nach dem anderen in ihrem eigenen Tempo erledigen möchten, erhalten Kraft, wenn sie in einem wertschätzenden Raum arbeiten, ohne dass jemand von außen Druck auf sie ausübt.

Es ist das Gefühl des Freiraums, in dem niemand etwas will, niemand urteilt, niemand ihren persönlichen Raum verletzt. Nur dann haben Menschen Luft zum Atmen.

Zunehmend mehr Menschen vermissen genau diesen Freiraum, für den wir hier in Europa kein adäquates Wort haben. Doch genau dieser Freiraum, ob es jetzt eine Stunde im Wald oder eine Stunde Meditation ist oder der Genuss der dritten Symphonie Beethovens, genau dieser Freiraum gibt uns Kraft.

Der Freiraum hat keine eigene Entität, deshalb übersehen wir ihn leicht. Er lässt sich ohne Widerstände beschneiden, und wir denken vielleicht: »Ach, heute brauche ich meine Pause nicht«, oder: »Heute nervt die Arbeit halt, morgen wird es schon besser werden.« Schleichend kommt uns der Freiraum abhanden. Wir bemerken erst viel später den Verlust, wenn wir ausgelaugt und lustlos sind. Denn der Freiraum ist jener Raum, der uns mit unseren tiefsten Quellen verbindet, mit unserem Potenzial.

Erschöpfungszustände, in denen wir nur noch auf allen Vieren zu unserem Schreibtisch kriechen, machen uns unkreativ und umsetzungsschwach.

In der Mathematik gibt es eine Parallele zu dem, was ich verdeutlichen will, nämlich die Ziffer Null. In der heutigen digitalen Welt basiert alles auf der Kombination von 0 und 1. Ohne Null können wir uns unsere Technik und Naturwissenschaft nicht mehr vorstellen. Doch im europäischen Mittelalter war die Null als Ziffer des Nichts und der Leere lange Zeit unbekannt, und es war unbegreiflich, dass eine (Nicht-)Größe ohne eigene Mengenwertigkeit etwas bewirken könne.

Was die Null uns lehrt

Vor vielen Jahren hat mir mein Deutschlehrer im Gymnasium ein Buch in die Hand gedrückt, in dem die Reise der Null über die arabische Kultur nach Europa beschrieben wird.4 Sofort war ich von der Idee fasziniert, wie ein »Nichts« die Denkweise des ganzen europäischen Kontinents auf den Kopf stellen konnte – und dass ein Symbol, das für sich selbst keinen Stellenwert hat, alles andere, nämlich das, was ist, vervielfachen (und mithilfe eines Kommas verkleinern) kann.

Vor einigen Jahren wurde die Geschichte der Null neu geschrieben. Der Autor Robert Kaplan unterrichtet Mathematik, Philosophie, Griechisch und auch Sanskrit und verarbeitet in seinem Buch geschichtliche, literarische und religiöse Quellen des Ostens und des Westens.

Die Null war in Europa bis in die Renaissance unbekannt gewesen. Kaplan geht zwar Hinweisen nach, die nach dem Feldzug Alexander des Großen nach Indien eine ähnliche Symbolik in der Astronomie und auf griechischen Rechenbrettern aufspüren. Möglicherweise hatten sogar die Inder die Idee von den Griechen übernommen. Danach war die Null jedoch ein Jahrtausend lang vollkommen vom europäischen Kontinent verschwunden.5

In Indien taucht sie schließlich im 8. Jahrhundert auf. Das Buch »Siddhanta des Brahmagupta« wird im Jahre 776 ins Arabische übersetzt. In diesem Buch wird die Null in einer Reihe mit den anderen »arabischen« Ziffern aufgezählt. Al-Chwarizmi, der arabische Mathematiker, der später dem Algorithmus seinen Namen geben sollte, schrieb ebenfalls im 8. Jahrhundert sein Rechenbuch »Liber algoritmi«, das Grundlagenwerk der Arithmetik in Europa. So erreichten schließlich die indischen Ziffern, die hier arabische Ziffern genannt wurden, einschließlich der Null, Europa.

Erst 400 Jahre später entdeckte ein Händler, Leonardo da Pisa, auch Fibonacci genannt, die Null für den praktischen Gebrauch. 1202 schrieb er als 23-Jähriger in seinem Buch »Liber abaci«: »Die neun Zahlzeichen der Inder sind diese: 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Mit ihnen und mit diesem Zeichen 0, das arabisch sifr heißt, kann jede beliebige Zahl geschrieben werden.«6

Ihr praktischer Nutzen verhalf schließlich der Null zum Durchbruch. Mit ihr wurden zum ersten Mal komplizierte Rechenarten wie Multiplizieren und Dividieren, Bruchrechnen und die Zinseszinsrechnung möglich. Wiederum 100 Jahre später, im 14. Jahrhundert, begann sie mit der doppelten Buchführung das Wirtschaftsleben zu erobern. Soll und Haben wurden in parallele Spalten auf einer Buchseite eingetragen. Betrug die Differenz zwischen beiden Null, war das Konto ausgeglichen. Dadurch wurden negative Zahlen so real wie positive, und die Null erhielt den Stellenwert eines Balancepunktes zwischen negativen und positiven Mengen.7 Sie war dadurch das Zünglein an der Waage geworden. Der englische Schriftsteller Thomas Usk schrieb Anfang des 15. Jahrhunderts, die Null habe keine eigene Bedeutungsmacht, sie verleihe diese jedoch anderen.8

Anders ausgedrückt: Das, was nicht ist, gibt dem, was ist, Bedeutung.

Allerdings herrschte gegen diese neue Ziffer großes Misstrauen, denn sie öffnete Betrügern Tür und Tor. Sie mussten nur im Nachhinein eine Null einfügen, und der Wert einer Summe konnte sich verzehnfachen. Das war gefährlich. Daher verlangten viele Banken, dass Summen in Wörtern statt in Zahlen ausgedrückt werden müssen. So kam es, dass der Null noch Jahrhunderte lang das Ansehen der Unehrlichkeit anhaftete. 1594 warnte eine Vorschrift Antwerpener Kaufleute generell, Ziffern in Verträgen oder Wechseln zu verwenden.9 Bis heute ist es üblich, auf Schecks oder Kaufverträgen die Summe zusätzlich in Wörtern auszuschreiben.

Die tiefsitzende Angst vor Ketzerei war eine weitere Hürde, die lange Zeit der Null im Wege stand. Sie war aus dem Orient nach Europa gekommen. Alles, was aus dem Osten kam, galt als besonders gefährlich, war er doch Heimstatt alter und mächtiger Ketzereien. Wenn Irrglauben und die Null aus dem Osten kamen, dann waren sie beide bedrohlich. Dem Sein Gottes, dem »Alles«, stand die Leere und die Null entgegen und wurde von den damaligen Christen mit dem Teufel gleichgesetzt.10 »Teufelszeichen« wurde die Null auch genannt. Vor allem Fromme hassten sie. Es muss für die Menschen damals sehr verwirrend und kompliziert gewesen sein zu begreifen, dass »nichts« etwas sei und vor allem so viel bewirken könne.

Im Jahre 1620 predigte der Dichter und anglikanische Priester John Donne von seiner Kanzel: »Je weniger etwas ist, desto weniger kennen wir es. Was für ein unsichtbares, unverständliches Ding also ist dieses Nichts.«11

Den Durchbruch schafften die arabischen Zahlen einschließlich der Null erst mit der französischen Revolution, rund 600 Jahre nachdem Fibonacci begonnen hatte, mit ihr zu rechnen. Der Abakus wurde als Zeichen der alten Knechtschaft abgeschafft und die leichter verständliche und daher »demokratische« Arithmetik eingeführt. Damit war die Null endlich offiziell in Europa angekommen.12

Heute stehen und fallen mathematische und physikalische Theorien mit der Null. Gemeinsam mit der Eins steuert sie Computer, Kraftwerke und U-Bahn-Systeme. Ohne sie wäre die heutige Welt nicht vorstellbar. Und doch bewerten wir auch heute noch die Null negativ.

Wie oft hat schon jemand über eine andere Person gesagt: »Er ist eine Null.« Diese Redensart scheint schon älter zu sein, denn sie taucht schon 1838 im Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm auf.13

Ganz anders verwenden wir die Eins. Wenn jemand »wie eine Eins hinter dem Programm des Bürgermeisters« steht, ist damit »standfest und entschlossen« gemeint. Eine Formulierung wie »Das System läuft wie eine Eins« bedeutet, es läuft tadellos, perfekt. Die Eins als etwas, was ist ist in unseren Köpfen mehr wert als die Null, als das, was nicht ist.

Wird es wieder mehrere Jahrhunderte dauern, bis wir den Wert der Zwischenräume erkennen? Bis jetzt haben wir Zwischenräume und Zwischenzeiten als selbstverständlich begriffen, bald mag es nicht mehr so sein. Viele Dinge schätzen wir erst, wenn sie verloren gegangen sind. So wird Gesundheit und Wohlergehen erst dann kostbar, wenn wir Krankheit erfahren haben. Wie sehr wir unsere Mutter und Vater geliebt haben, erkennen wir erst, wenn sie von uns gegangen sind. So ähnlich ist es auch mit dem, was nicht ist, das eben nicht Nichts ist, sondern etwas freigehalten hat. Einen Raum, der in seiner Leere Potenzial entfalten kann.

Um dieses Potenzial wahrzunehmen, müssen wir genau hinschauen und unsere Grenzen im Kopf erkennen. Wahrscheinlich geht es Ihnen so wie mir. Sie sehen und handeln so, wie Sie es gelernt haben und wie Eltern, Lehrer und Ihre Freunde es von deren Eltern gelernt haben. Sie haben das Sehen, das Einordnen und Interpretieren als Teil Ihres sozialen Programms Ihrer Kultur einfach mitbekommen, ohne groß darüber nachzudenken. Viele Menschen sind sich dessen gar nicht bewusst, bis sich von außen etwas ereignet, das ihre Sichtweise infrage stellt. Das kann eine Krise sein, ein Aufenthalt in einer anderen Kultur oder eine Krankheit.

Sehen wir uns einmal die Vorstellungen an, was Erfolg ist. Erfolg wird in Industrienationen nach bestimmten Grundsätzen beurteilt. Da ist einmal der volle Terminkalender. Ein Tag ohne Meetings, Termine und Agenda sieht schon sehr verdächtig aus! Je ausgefüllter die Zeit, desto mehr erliegen viele Menschen der Illusion, sie würden ihr Leben sinnvoll verbringen. Das, was ist, in Überfülle, das muss doch gut sein!

Eltern füllen dann neben ihrem meist anspruchsvollen Beruf auch die Terminkalender ihrer Kinder und damit ihre eigenen voll. Denn Tennis- und Klavierstunden, Fußballturniere und Kindergeburtstagsfeste wollen vorbereitet sein, und Transportdienste müssen geleistet werden. Die Koordination all dieser Aktivitäten würde alleine schon einen eigenen Sekretariatsposten erfordern!

»Zu viel« ist zu wenig an »nichts«

Für mich war immer klar, dass ich alles, was das Leben mir bietet, mitnehmen will, wirklich alles. Studieren wollte ich sowieso, einen tollen Job und Karriere waren selbstverständlich. Ich wusste, dass das bedeutete, viel Leistung zu erbringen. Ich liebte Herausforderungen und war völlig überzeugt, dass ich alles schaffen könne. Neben Anerkennung im Job waren Partner, Familie und ein volles Urlaubsprogramm Teil meiner Lebensplanung.

Vielen geht es heutzutage ähnlich. Das bedeutet für gut Ausgebildete nicht nur acht Stunden am Tag zu arbeiten, sondern oft noch lange darüber hinaus. Denn die Konkurrenz ist groß, und um die Ecke wartet der nächste Kandidat, der den Job gerne womöglich mit weniger Ansprüchen macht und mit noch mehr Einsatz.

Gleichzeitig wollte ich Familie, obwohl ich mir nicht sicher war, wie ich neben dem aufreibenden Job auch noch Partner, Haushalt und Kinder schaffen sollte. Denn bei anderen jungen Müttern und in den Medien sah ich, was alles dazugehört: die Ballettstunden der Tochter, der Fußballverein des Sohnes, das alles muss bei der Entscheidung, eine Familie zu haben, bedacht werden. Haben junge Frauen, wie ich es war, mal eine Stunde Freizeit, dann blättern sie womöglich noch in den Frauenzeitschriften, die ihnen erzählen, wie sie ihren Balkon bepflanzen und die Osterdekoration am Frühstückstisch arrangieren sollten. Wie sie sich möglichst gesund und selbst gekocht ernähren und dazu noch am Abend im Abendkleid ihren Partner bezaubern sollten.

Das alles ist zeitlich und energiemäßig über eine längere Zeitstrecke nicht möglich. Viele versuchen den Spagat der Unmöglichkeiten dennoch. Mit einem Bein im Sollen und mit dem anderen im Können versuchen sie, den Anforderungen der Welt gerecht zu werden.

Bis über die Ohren überfordert spüren viele Menschen heute, dass etwas nicht stimmt. Trotz der vielen Dinge, die sie besitzen, und trotz der großen Auswahl an Möglichkeiten. Sie ahnen, dass es mehr als Traumurlaube, Arbeits-Overloads und einem Auto vor dem Haus geben muss. Manche erkennen, dass alles »zu viel« ist. Aber ahnen sie, dass dieses »Zuviel« eigentlich ein »Zuwenig« an Nichts ist?

Der mitgedachte Zwischenraum verändert

Im Alltag der heutigen Menschen gibt es viel von dem, was ist. Zunehmend verlieren viele jedoch jenes, was nicht ist, was aber dem, was ist, erst Bedeutung gibt. Oft ist es sogar seine Essenz.

Mir erging es so. Ich entdeckte die Bedeutung dessen, was nicht ist