4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Henrich

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Aus der Heimat zu flüchten, aus dem angestammten Lebensumfeld vertrieben zu werden – rund 14 Millionen Deutsche mussten diese Erfahrung am Ende des Zweiten Weltkriegs machen. Dabei wurden monatelang Durchhalteparolen ausgegeben und der Rückzug in sicheres Gebiet verboten. Die „Große Flucht“ begann im Oktober 1944 und wurde im Januar und Februar 1945 auch in Schlesien zu einer Massenbewegung, die Tausende in den Tod führte. Vor allem Frauen, Kinder und alte Menschen versuchten sich bei eisigen Temperaturen in Sicherheit zu bringen. Ulrich Leuschner beschreibt mit fundiertem historischen Hintergrundwissen in beeindruckender Weise die Fluchterlebnisse und jahrelange Heimatlosigkeit der Familie Loschwitz. Er schildert nüchtern und zugleich leidenschaftlich die Erlebnisse des jungen Georg Loschwitz. Das Leben im eigenen Land erweist sich als fremd, die Unwissenheit über den Verbleib der restlichen Familienmitglieder belastet das Familienleben. Vater, Onkel und andere Verwandte, die nicht rechtzeitig fliehen können, hat der junge Loschwitz nie wiedergesehen. Nach jahrelanger Flucht findet die Familie in Frankfurt am Main 1950 eine neue Heimat. Die Zeit von Trümmern, Hunger und Not nimmt dennoch erst im Oktober 1952, fast acht Jahre nach dem Weggang aus Breslau, mit einer eigenen Wohnung ein vorläufiges Ende. Endlich waren sie im Westen angekommen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

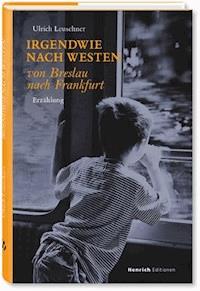

Ulrich Leuschner

IRGENDWIE NACH WESTEN

von Breslau nach Frankfurt

Erzählung

Irgendwie nach Westen von Breslau nach Frankfurt ISBN 978-3-943407-18-1 © 2013 Henrich Editionen, Frankfurt am Main eBook 01/2013 Alle Rechte vorbehalten.Das Werk einschließlich seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.Das gilt insbesondere für Kopien, Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Lektor: Balthasar Haußmann Gesamtherstellung und Verlag: Henrich Druck + Medien GmbH, Frankfurt am Main Layout: Saskia Burghardt, Sabine Wendt Titel-Foto: @ James Homer, gettyimageswww.henrich-editionen.de

An Vergangenem rühren – ein Auge verlieren. Vergangenes vergessen – beide Augen verlieren.

Russisches Sprichwort nach Alexander Solschenizyn, „Der Archipel Gulag“

Nicht die Stimme ist es, die der Erzählung gebietet. Es ist das Ohr.

Italo Calvino, „Die unsichtbaren Städte“

Gewidmet den tapferen Frauen der Familie

Bevor ich erzähle

Ich erzähle hier die Geschichte einer vormals weitverzweigten Familie, wie sie mir berichtet wurde. Manche äußeren Umstände und Ereignisse mögen dabei einer kritischen Prüfung vielleicht nicht standhalten, aber das interessiert mich nicht. Für die Familie ist die Wahrheit das, was, und vor allem, wie sie es erlebt hat. Auch sei daran erinnert, dass es kein Erzählen ohne gleichzeitige Interpretation gibt, und Interpretieren ist immer etwas Subjektives.

Damit meine Erzählung aber nicht im historisch leeren Raum steht, habe ich an wenigen Stellen versucht, die zeitgeschichtlichen Hintergründe anhand moderner Quellen zu skizzieren, keinesfalls ausführlich darzulegen oder gar zu diskutieren. Verwendet wurden dabei ausschließlich Quellen, die von Historikern, Politikern und von Augenzeugen stammen, deren Aussagen als verlässlich gelten. Viele Details aus dem belagerten Breslau habe ich der von Horst G.W. Gleiss im Natura und Patria Verlag, Wedel (Holstein), 1986 erschienenen Dokumentensammlung „Apokalypse Breslau 1945“ entnommen, die Berichte über die Eroberung des schlesischen Kreises Namslau den Aufzeichnungen von G. Röchling, Dr. E. Heinrich und G. Zolker, publiziert im „Namslauer Heimatruf“ Nr. 35, 36 und 69, 1951. Wenige Informationen allgemeiner Art, die in eigenen Worten in den Text integriert wurden, stammen aus „Die Vertreibung der deutschen Bevölkerung aus den Gebieten östlich der Oder-Neiße“, Band 1, erschienen 2004 (dtv), und „Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg“, Bände 1 – 10/2, erschienen 1979 – 2008 (DVA). Hinweise auf das Schicksal der 609. ID (Infanteriedivision) finden sich unter http://www.lexikon-der-wehrmacht.de und in dem genannten Werk von Horst Gleiss. Der ganz überwiegende Teil des Textes über die Kriegsereignisse stammt aber vom Erzähler. Da er mir die Geschichte in der Ich-Form berichtet hat, gebe ich sie auch so wieder. Die im Familienbesitz befindlichen Briefe und Dokumente wurden unverändert wiedergegeben. Alle Namen, mit Ausnahme der der Divisions- und Regimentskommandeure, wurden geändert.

Frankfurt am Main, Frühjahr 2013

Prolog

Am 6. Dezember 2001 stürmte morgens ein heftiger Wind, während die Nacht und der Vortag ruhig waren. Mich erreichte der Anruf meiner Schwester, meiner Mutter ginge es nicht gut. Sie habe früh aufstehen wollen, um mit ihrer polnischen Hilfe zu frühstücken, habe sich dann aber wieder hingelegt, da sie noch müde sei. Als ich ankam, hatte sich der heftige Wind gerade gelegt, es herrschte Windstille. Alles war still, kein Geräusch. Meine Mutter war tot, sie musste soeben gestorben sein. Nachmittags setzte der Wind wieder heftig ein und blies und stürmte den ganzen Tag und die ganze Nacht.

Breslau 1945, eine Flucht ins Ungewisse

„Ich heiße Lisa Loschwitz, bin aus Breslau, Gabitzstraße 136, ich heiße Georg Loschwitz, bin aus Breslau, Gabitzstraße 136, ich heiße Barbara Loschwitz, bin aus Breslau, Gabitzstraße 136“. Nochmal, nochmal, und nochmal, bis ihrs könnt, könnt ihrs jetzt, dann kanns ja losgehen. Sicherheitshalber hatten wir alle noch ein Schildchen um den Hals gehängt und unter den Mantel gestopft bekommen, auf dem die genaue Adresse stand. Und falls einer von euch verloren geht, was natürlich überhaupt nicht zu erwarten ist, dann zurück in die Gabitzstraße.

Wir nickten. Wir sagten nichts, was sollten wir auch sagen. Meine Mutter schnallte sich einen grünen Rucksack mit ein paar Lebensmitteln um, nahm den kleinen Koffer in die rechte und meine Schwester Barbara mit ihrer Büchertasche an die linke Hand. Mein Vater trug Lisa, die auf dem glatten Schnee nur ausgerutscht wäre, und den großen Koffer. Ich hatte meine Büchertasche auf dem Rücken und hielt mich rechts an meiner großen Schwester fest. Meine Mutter schloss die Wohnung sorgfältig ab, wir gingen die paar Stufen zur Straße hinab, und dann sollte es losgehen. Viele Jahre später schrieb meine Mutter mit zittriger Schrift in ein dünnes Schulheft, das nicht mehr als vierzehn Seiten hatte und den Titel „Unsere Flucht“ trug: „Und so ging ich mit Euch dreien mit Angst, wehem Herzen und Tränen einer ungewissen Zukunft entgegen. So begann am 19.1.45 unsere Flucht. Die Fluchtroute hatten wir vorher abgesprochen“.

Die Straßenbahn überfüllt, Menschen mit Koffern, Kindern, verschnürten Bündeln, Rucksäcken und Pappkartons. Manche Leute hatten sogar Bettzeug mit. Irgendetwas Neues, völlig Unbekanntes, vor allem aber Unsicheres schien sich zu entwickeln. Wir flüchteten also vor den Russen, wo waren sie denn, was wollten sie von uns, würden sie uns umbringen, vielleicht in die Oder schmeißen?

Wir fuhren bis zur Gartenstraße, verließen die Bahn und liefen Richtung Freiburger Bahnhof, von dem die Züge Breslau in Richtung Riesengebirge verließen. Der Bahnhofsvorplatz war voller Menschen, Leiterwagen, voll mit Fluchtgepäck, Schlitten, Kinderwagen mit ihren zerbrechlichen Rädern. Mädchen vom BDM, Frauen vom Roten Kreuz und der NSV versuchten mit Bahnbeamten vergeblich Ordnung zu halten. Hinter uns, am Nikolaistadtgraben, zogen vereinzelte hochbeladene Bauernwagen eines Flüchtlingstrecks, die wohl auf der Gräbschener den Anschluss an ihr Dorf suchten. Die Temperatur betrug dreizehn Grad unter Null. Der Frost zwickte mir in die Nase, und meine Finger waren kalt.

In der Vorhalle blökten die Lautsprecher, dass es keinen Grund zur Aufregung gäbe, alles sei nur eine vorübergehende Notmaßnahme, man könne bald wieder nach Breslau zurück. Ruhe bewahren. Dann kam schon wieder die nächste Durchsage, die man wegen des allgemeinen Lärms aber nicht verstand. Mein großer Vater bahnte uns einen Weg durch die Menge. Jetzt nur nicht Barbaras Hand verlieren, nicht loslassen. Abgedrängt, gestoßen und wieder zusammengeschoben kamen wir alle gemeinsam an der Sperre an, vor der sich Militärpolizei postiert hatte, die meinen Vater, der damals gerade Oberfähnrich geworden war und die Uniform im langen graugrünen Militärmantel trug, sofort herauswinkte. Im Gedränge gab es keine Zeit für eine Verabschiedung, eine Umarmung war nicht möglich, er bückte sich nicht zu mir herunter, um mir vielleicht noch etwas zu sagen, wir konnten gerade mal mit der Hand winken und uns etwas zurufen, was im allgemeinem Lärm und den kreischenden Durchsagen aber unterging, dann wurde ich durch die Sperre gewirbelt, richtig gedreht, vorne sah ich den grünen Rucksack meiner Mutter, hinterher, nicht aus den Augen verlieren. Und so sah ich nur, dass mein Vater die Hand hob und die Lippen bewegte.

Wir gelangten auf den ebenso überfüllten Perron. Zwischen herumrennenden, heulenden Kindern, aufgeregten Müttern und vor sich hin stierenden Alten, die aber wohl alle nicht ins Riesengebirge nach Jannowitz wollten, sie wollten vielleicht nach Görlitz, nach Chemnitz oder Dresden, wurden wir zu einem bereitstehenden Zug geschleust und in einen Waggon geschoben, in dem wir noch Platz fanden. Da ich damals mit meinen sechseinhalb Jahren noch klein war, erlebte ich alles nur in der Unterwelt, zwischen Koffern, abgestellten Kinderwagen, Kartons, Hosenbeinen und dunklen Wintermänteln, die mich manchmal turmhoch überragten und nur gelegentlich einen kleinen Ausschnitt des Bahnsteigdaches freigaben. Das Dach war verglast und ließ in der Mitte der Gleise einen Streifen Himmel frei. Beim Einsteigen, erzählte mir später Barbara, die drei Jahre älter war und somit auch größer, habe sie weit hinten an der Bahnsteigsperre noch mal die Brillengläser meines Vaters aufblitzen sehen, ich habe nichts gesehen.

Das schmächtige Pflichtjahrmädchen Erna blieb in ihrer BDM-Uniform mit Ali, unserem Hund, vor dem Wagen stehen. Meine Mutter fragte sie noch, ob sie nicht schnell nach Hause laufen, ein paar Sachen einpacken und mit uns mitkommen möchte. So bald würde der Zug nicht abfahren. Zuerst kämen sicher die Flüchtlingszüge nach Westen dran, unserer sei ja ein regulärer ins Riesengebirge, der müsse sicherlich warten. Sie würde alle entstehenden Kosten übernehmen. Erna wollte in Breslau bleiben, bei den Eltern. Bevor sie, Ali an der Leine hinter sich herziehend, in der Menge untertauchte, drehte sie sich nochmal um, hob den Arm und winkte uns lange zu, dann war sie verschwunden. Sie blieb in Breslau, erlebte die Belagerung und Besetzung durch die Russen und erlitt unter den Polen ein schreckliches Schicksal.

Der überfüllte Zug sollte den Freiburger Bahnhof gegen Mittag verlassen. Am Abend, als es schon lange dunkel war, setzte er sich endlich langsam, fast unmerklich in Bewegung. Als er eine Nahtstelle zwischen den Schienen passierte, machte es klack, wieder klack, klack-klack, dann rumpelte er langsam über eine Weiche, einige Masten glitten am Fenster vorbei, und kaum dachten wir, jetzt geht es los, blieben wir mit leise quietschenden Bremsen stehen.

Wegen der Feindflieger funzelten von der Decke nur zwei oder drei blaue Lampen. Aus der Wagenmitte drang das Murmeln einiger Leute, die sich unterhielten, die man im Dämmerlicht aber nicht sah. Sonst herrschte Totenstille. Mein Vater, Erna und Ali warteten fünf Stunden bis zur Abfahrt des Zuges an der Sperre. Dann dachte er, wir seien auf der Fahrt nach Jannowitz zu Tante und Onkel Rüdiger, in die Sicherheit, drehte sich um, bahnte sich einen Rückweg durch die ständig anwachsende Menge und verließ die Station.

Wieder dauerte es eine Ewigkeit bis sich der Zug in Bewegung setzte. Keine Trillerpfeife vom Bahnbeamten, kein schriller Pfiff der Lokomotive, noch nicht mal das angestrengte Puffen des Dampfes aus dem Schornstein der Lokomotive war zu hören. Wir trieben einfach davon, völlig lautlos, wie ein Floß, das sich unmerklich vom Ufer gelöst hat und der Strömung folgte. Wir kreuzten einige Bahngleise, die Lohewiesen, wo Walli, unser früheres Dienstmädchen, seit einigen Tagen Panzergräben schippte, und glitten in die dunkle Nacht hinaus. Die ganze Stadt war verdunkelt, die schweren Schatten plumper Gebäude lagen wie lauernde Ungeheuer neben dem Bahndamm in der schwarzen Nacht. Darüber das matte Licht des nächtlichen Himmels. Der Zug schleppte sich durch das verschneite Land. An den Fenstern liefen Wassertropfen herunter, man konnte sie mit dem Finger aufhalten. Ließ man sie ihren Weg ziehen, dann verschwanden sie im Fensterschlitz neben dem Lederriemen. Ich zählte die Löcher im Riemen, es waren acht. Wenn man es geschickt anstellte, ließen sich die Tropfen sogar mit der Fingerspitze in die Bahn eines anderen überleiten, um dann gemeinsam im Fensterschlitz zu verschwinden. Wir hielten auf freier Strecke. In der Tiefe des Wagens fragte jemand, wo wir sind, Stille, dann ging es weiter. Am Bahndamm erkannte man grauen Schnee. Ich war müde und schloss die Augen.

Nach langsamer Fahrt hielt der Zug erneut. Kein Haus, nur Bäume. Auf einer schmalen Rampe, wohl ein Bahnsteig, stand das verschneite Schild „Jannowitz“. Wir rafften unser Gepäck zusammen und kämpften uns aus dem überfüllten Wagen nach draußen. Es war eiskalt. Der Perron des kleinen unbedachten Bahnhofs war leer, niemand war mit uns ausgestiegen. Meine Mutter nahm uns bei der Hand und wir gingen in das Bahnhofsgebäude, sie fragte einen Mann mit Bahneruniform, wo das Haus Waldheim der Familie Rüdiger sei. Er wusste es nicht. Wir könnten aber unweit vom Bahnhof in einem kleinen Hotel übernachten. Es war kurz vor Mitternacht. Der Mond färbte den Schnee blau, der unter unseren Schritten knarrte. Wir waren ganz alleine, nichts rührte sich, noch nicht mal ein Windhauch war zu spüren.

Meine Mutter schrieb mit unsicherer Schrift in ihren spärlichen Notizen: „Wir vier waren die Einzigen, die in Jannowitz aus dem Zug stiegen. Es war dreiundzwanzig Uhr und wir waren so allein, so ausgestoßen, wir hatten kein zu Hause mehr. Da war er wieder, dieser schmerzhafte, dumpfe Druck in der Herzgegend, den ich schon beim Abschied von zu Hause spürte. Es war eine eisig kalte Nacht, als wir uns auf den Weg zum Gasthof machten. Alles war so still und dunkel.“

Der bescheidene Gasthof, den man nach wenigen Gehminuten erreichte, stand linker Hand vom Bahnhofstor unter großen Bäumen, wie der Ort überhaupt wohl nur aus verstreut stehenden Häusern zu bestehen schien. Denn nirgends sah man ein Haus, einen Hof, kein einziges Licht, nur schwarze Baumstämme und verschneite Büsche. Wir wurden von der Wirtin in einen ungeheizten Saal oder eine Art Turnhalle geführt, wo etwa hundert vermummte Personen auf dem Boden lagen und schliefen. Keiner kümmerte sich um uns Neuankömmlinge, alle lagen wie tot zwischen ihrem Gepäck auf der Erde. Die Wirtin gab uns ein Feldbett. Wir stellten unsere Koffer und Taschen ab, sanken erschöpft auf die Liege und schliefen trotz eisiger Kälte sofort ein. „Im Gasthof gab es zum Schlafen nur nackte Holzpritschen und den Fußboden in einem ungeheizten großen Raum. Wir bekamen jeder eine Decke. Ihr legtet Euch in völliger Kleidung hin und schlieft gleich ein. Ich zog meinen Pelzmantel aus und hüllte Lisa darin ein. Ich saß die ganze Nacht weinend auf der Pritsche und fror fürchterlich.“

„Feldpost, H. Loschwitz, Breslau, Bahnhofstr. 51. An Frau Käthe Loschwitz bei Stadtbaumeister Hermann Rüdiger, 8 Jannowitz i. Riesengebirge, „Haus Waldheim“. (8) Breslau 1, 22.1.45-16. Br. 21.1.45. ... Mir fiel ein Stein vom Herzen, als Euer Zug abfuhr. Kein Fliegeralarm! Erna und ich sind nach Hause gelaufen, weil keine Straßenbahn mehr kam. Unterwegs erfuhren wir, dass alles, was zu Fuß gehen kann, die Stadt nach Westen u. Süden verlassen soll. Wie gut, dass wir alles vorbereitet hatten u. Ihr fort ward. Aber was sollte mit den Eltern werden? Sie sind beide geblieben. Sie können doch bei der Kälte nicht auf die Landstraße. Ich war nach Eurer Abfahrt bei Deiner Mutter, dann auf dem Gen. Kdo, wo man mir sagte, ich müsse sofort nach Bln. Um 9 Uhr abds. lief ich zu Elli, wo ich die Eltern vermutete. Haus geschlossen. Küßchen den Kindern. PS: „Danke Gott, dass Du draußen bist. Tinka ist beim Opa. – Ich konnte nicht mehr abfahren. Bin in Rosenthal.“

Er sollte nämlich nach Berlin zur Schulung, aber es klappte nicht, er musste in Breslau bleiben.

Die Familie

Über die Familie Loschwitz weiß ich nur wenig Eigenes zu berichten, da ich im Jahre 1945, als ich meinen Vater und die Großeltern zum letzten Mal sah, gerade mal sechs Jahre alt war, und sich unsere Familie nach dem Krieg im Westen Deutschlands auseinandergerissen wiederfand. Keiner besaß ein eigenes Auto, die Eisenbahn war viel zu teuer, und die Großeltern wurden auch immer älter und konnten beschwerliche Reisen nicht mehr auf sich nehmen.

Mein Vater, Gustav Fritz Heinrich, geboren im Dezember 1905 in der schlesischen Kleinstadt Striegau, wurde in der Familie nur Heini genannt. Sein jüngerer Bruder hieß Heinrich Oskar Fritz, geboren im Juli 1908 in Stettin. Er wurde Fritz genannt. Viel Phantasie hatte seine Mutter also nicht gehabt, und die Schwester, sie war die Mittlere, hieß Anna Maria Elisabeth, bei uns Tante Elli, geboren im Juni 1907 in Breslau.

Heini, Fritz und Elli waren die Kinder von Karl Heinrich Oskar Fritz Loschwitz, Spediteur, geboren 1873 in Oels bei Breslau, und seiner Ehefrau Maria Margarete Kruse, ohne Beruf, katholisch, geboren 1872 in Hagen in Westfalen. Die Hochzeit fand 1905 in der Lutherkirche zu Breslau statt, die die deutsche Wehrmacht genau vierzig Jahre später wegen ihrer kompakten neugotischen Bauweise erst nach dem dritten Versuch in die Luft zu sprengen vermochte. So stark war damals noch die Kirche. Die Ur- und Urur-Großeltern der Kruse-Linie stammen alle aus Westfalen, und alle waren katholisch. Loschwitzes dagegen waren alle evangelisch.

Großvater Loschwitz war zeitweise erfolgreicher Spediteur, zeitweise nicht. Von 1914 bis 1918 kämpfte er in Russland für Kaiser und Reich, anschließend bei Annaberg gegen Polen, diesmal mehr für Schlesien, als das wiedergeborene Polen die Beschlüsse von Versailles und auch die Abstimmung des Jahres 1921 mit Gewalt zu seinen Gunsten verändern wollte. Die Wallfahrtskirche St. Anna in Annaberg galt damals als besonderes Symbol schlesischen Selbstbehauptungswillens, und Großvater Loschwitz gehörte damit zu den tapferen Rückeroberern des besetzten Heiligtums.

Schon vor seinem Einsatz auf dem Annaberg erhielt Großvater Fritz als Vizefeldwebel des Preußischen Grenadierregiments „König Wilhelm III. (2. Schles.)“ Nr. 11, 2. Kompanie, eine Dienstauszeichnung II. Klasse und von Generalleutnant von Friedeburg das schlesische Bewährungsabzeichen, den „Schlesischen Adler“, Stufe I und II, einen schwarzen Adler mit silbergefassten Flügeln, dem liegenden silbernen schlesischen Halbmond auf der Brust und in den Krallen den Spruch „Für Schlesien“. 1921 hatte er aber wohl von Weimar und Annaberg endgültig genug und quittierte den Dienst. Aber auch der Führer Adolf Hitler hat sich nicht lumpen lassen: „Im Namen des Führers und Reichskanzlers. Dem Spediteur Fritz Loschwitz in Breslau ist auf Grund der Verordnung vom 13. Juli 1934 zur Erinnerung an den Weltkrieg 1914/1918 das von dem Reichspräsidenten Generalfeldmarschall von Hindenburg gestiftete Ehrenkreuz für Kriegsteilnehmer verliehen worden. Breslau, den 21 März 1935, Der Polizeipräsident“. Denn schließlich war Hitler ja selbst sehr stolz auf seine Kriegsteilnahme und das einsame Bonbon an seiner Jacke und hoffte durch den Ordenssegen eine ihm geneigte Solidargemeinschaft und eine historische Kontinuität zwischen Kaiserreich und Drittem Reich zu schaffen.

Das Leben eines Kriegsmannes war sicher angenehmer als das eines Spediteurs, und so kam es bald, wie es kommen musste, das Unternehmen machte pleite, was bei der herrschenden Geldentwertung aber wohl niemandem weiter auffiel, außer den Betroffenen. Schuld war natürlich der Hauptverwalter, ein Jude, der schon viele Jahre, auch während des Krieges und der drei polnischen Aufstände, den Betrieb geleitet hatte. Er hatte ihn zugrunde gerichtet. Kein Zweifel. Maria Margarete und Mitarbeiter waren zwar anderer Ansicht, Großvater Fritz hätte einfach verpasst, den Pferdebetrieb auf die sich damals rasant entwickelnde Motorisierung umzustellen, aber nein, er hatte ja den Polen den Annaberg abnehmen müssen! Die Zeit sei an ihm vorübergegangen, und das blieb dann auch die offizielle Familienmeinung, der sich schließlich auch der Gardefüsilier beugte.

Die beliebtesten Ausflüge führten die meisten Breslauer natürlich ins Riesengebirge, nach Bad Warmbrunn, nach Krummhübel, und wenn man zufällig in der Nähe war, fuhren Loschwitzes zum Stadtbaumeister Hermann Rüdiger und seiner Ehefrau Helene nach Jannowitz, unweit von Hirschberg. Helene war die Schwester unserer Großmutter Maria Loschwitz. Rüdigers waren, wie es in der Familie hieß, steinreich. Als Stadtbaumeister hat Hermann geplant, gebaut und verdient, und in irgendeiner Stadt soll es eine Straße gegeben haben, die nicht nur seinen Namen trug, sondern die er auch besaß. Konnte Hermann Fritzens sterbendes Fuhrunternehmen nicht vielleicht noch retten? Und tatsächlich, Schwager Hermann war großzügig, er half. Eine kräftige Geldspritze führte nochmal zum Aufflackern des Speditionsbetriebes, dann zerrann Fritz der Goldsegen schnell wieder zwischen den Fingern, und die Firma ging mit wehenden Fahnen endgültig unter. Das Geld war weg, einfach futsch. Seitdem sprachen Hermann und Fritz nie wieder ein Wort miteinander und haben sich zeitlebens auch nicht mehr gesehen. Besuche in der Villa Waldheim verschwanden zwischen den Seiten der Familienchronik.

Als mein Vater und meine Mutter sich zum ersten Mal trafen, war Heinrich noch mittellos. Da man sich aber bald verlobte, bat Käthe ihren Vater, einen Konditor, um finanzielle Unterstützung, die ihr natürlich gewährt wurde. Von Loschwitzes kam nichts. Da mein künftiger Vater aus einer gerade nicht liquiden Familie stammte, kam auch nach der Hochzeit, als das Einkommen des jungen Assessors noch dürftig war, alles vom Schwiegervater. Aber nicht nur diese finanzielle, sondern wohl auch andere materielle Unterstützung hielt das junge Paar und die beiden Familien damals zusammen. Kam man abends vom Tanzen, von Einladungen oder Theaterbesuchen zurück, so schlich man sich schnell noch in Konditorvater Wilhelms Backstube, sammelte Streusel, Plätzchen und vom Tage übriggebliebene Tortenstücke zusammen, wickelte sie rasch in schönes weißes Papier und brachte sie zu Loschwitzes in die Marienstraße 4. Natürlich zu Fuß, so sparte man das Geld für die Elektrische.

Man muss sagen, dass die Schwiegereltern Loschwitz der jungen Schwiegertochter mit Zurückhaltung begegneten, denn schließlich entstammte sie ja nur einer Handwerkerfamilie, die in den Wirren der Nachkriegszeit und in der Inflation zu Geld gekommen war, wo doch alle anderen ihr Geld verloren hatten! Das kennt man ja, na ja! Opa und Oma berührte das wenig, wahrscheinlich wussten sie es gar nicht, denn eines Tages packten sie selber große Kuchenpakete und legten sie im Geschäft an prominenter Stelle aus, sodass die allabendlichen Abholer sie keinesfalls übersehen und sofort in die Marienstraße liefern konnten. Um der Wahrheit Genüge zu tun, muss man einräumen, dass der Konditor und seine Frau den ehemaligen Spediteur und sein Eheweib für Bankrotteure hielten, die nicht mal in der Lage waren, ihr Fuhrunternehmen anständig über die Inflation zu retten. Da muss man eben mal bisschen arbeiten! Und so kam man gut miteinander aus. Der Bankrotteur mit dem einfachen Inflationsgewinnler.

Gegen Mitternacht war die Marienstraße erreicht, leise wurde die Wohnungstür geöffnet, da ging auch schon im Schlafzimmer das Licht an. Maria Loschwitz saß aufrecht und erwartungsvoll im Bett, das hat heute aber lange gedauert, konntet ihr nicht etwas eher kommen, empfing das Kuchenpaket mit größter Selbstverständlichkeit, öffnete es gleich und begann zu essen. Heini, bring´ mir doch bitte noch die Kuchengabel, es ist doch schade um die vielen Krümel. Kann man denn Kuchen nicht mit weniger Krümeln backen. Früher ging das doch auch. Bäckersleute konnten ja doch ganz nette Leute sein.

Meiner Geburtsurkunde ist zu entnehmen, daß von der Käthe Elsbeth Loschwitz, geborene Hellner, am 17. Juni 1938 um 5 1/2 Uhr ein Knabe geboren worden sei. Das war ich, der Erzähler. Beinahe wäre ich aber gar nicht geboren worden. Jedenfalls nicht in der Stormstraße. Denn als die schwangere Käthe die Wehen spürte und feststellte, dass außer dem ältlichen Dienstmädchen Ida niemand im Hause war, machte sie sich zu Fuß ins Elisabethen-Krankenhaus in der Gräbschener Straße auf und informierte den diensttuenden Arzt. Dort wurde sie aber nicht für ernst genommen. Mit dem Hinweis: Gute Frau, das dauert noch ein paar Tage, gehen Sie ruhig nach Hause, trat sie den Heimweg an. Zu Hause verlangte die Natur ihr Recht. Nur unser oben erwähntes Dienstmädchen und meine Schwester Barbara waren in der Wohnung. Ida musste in aller Eile eine Hebamme in der Stormstraße 2 alarmieren, und ich war da. Am 7. September des Jahres unterzeichnete der Standesbeamte meine Geburtsurkunde. Damit hatte ich offiziell meinen Namen, Georg Fritz Heinrich, und ich war vollwertiges Mitglied des Deutschen Reichsvolkes. Damals hieß nämlich alles „Reichs“, zum Beispiel Reichsjägermeister, womit der Reichsmarschall Hermann Göring und nicht etwa das Schnäpschen gemeint war, es gab einen Reichsjugendführer, eine Reichsklaviergroßmutter, das war des Führers Adolf Hitlers Lieblingspianistin Elly Ney, und bald auch eine Reichskristallnacht, von der ich allerdings nichts mitbekommen sollte. Nur drei Monate vor meiner Geburt als Reichsjunge hatte der Führer Deutschland um seine alte treue Heimat Österreich vergrößert, sie lechzte danach, nachdem ihr die Versailler Siegermächte den Anschluss zweimal verboten hatten, und sechzehn Wochen später würde er das gleiche mit dem Sudetenland tun. Das war zwar nicht seine Heimat, und als er es wieder abgeben musste, musste er auch unsere damalige Wohnung in der Stormstraße abgeben, das heißt das, was von ihr noch übrig war, nämlich ein kleiner rauchender Trümmerhaufen. Seit der vollständigen Zerstörung am Ende des Krieges stehen dort nun sozialistische Plattenbauten, schäbige Tankstellen und verkommene Industriegebäude. Das Pflaster auf der kreuzenden Gräbschener Straße ist holprig, die Straßenbahnschienen sind eingesunken oder buckeln sich himmelwärts, die Elektrische schüttelt ihre Fahrgäste jaulend auf ausgeleierten Gleisen von rechts nach links und von oben nach unten.

Mit meinen goldenen Engelslocken und meinem Milchbauch verbrachte ich die ersten Wochen wie üblich zwischen Elternarmen, Kinderbett und Kinderwagen. Ich erinnere mich nur, dass mich meine Schwester Barbara Elisabeth, die schon im Juni 1935 geboren, dann wie ich in der Trinitatiskirche getauft worden war und somit einen erheblichen Erfahrungsvorsprung hatte, mit ihren großen dunklen Augen über den Kinderwagenrand begutachtete, und dass es mir äußerst unangenehm war, wenn beim Einkaufen andere Mütter in meinen Kinderwagen blickten und entzückt ausriefen: „Ach wie ist die Kleine süß, und schon so wunderschöne blonde Locken. Hat sie die schon mit auf die Welt gebracht?“ Warum merkten sie nicht, dass ich ein Junge war, ein echter Reichsjunge, warum sagten sie nicht, dass ich wie ein kleiner Cherub aussah, wie ein echter germanischer Held, zumindest wie ein heranwachsender Kreuzritter aus dem Bilderbuch?

Im Dezember 1939 wurde meine zweite Schwester Lisa Maria in der Privatklinik von Dr. Burkstein in der Oranienstraße geboren und in der Johanniskirche getauft. Jetzt war ich also von einer älteren und einer jüngeren Schwester umrahmt. Mädchen hatten in unserer Familie zwei Vornamen, ich als Junge aber drei. Fritz und Heinrich hieß in unserer Familie jeder, Tradition, Tradition. Wilhelm, wie mein Opa mütterlicherseits hieß, klang den Namensgebern zu altmodisch, und Georg war eine Art Notlösung, da sich der Familienrat nicht einig wurde. Aber irgendwas Modernes sollte der Junge schon haben. Die Familie war jetzt fünfköpfig, und da meine Mutter kein Interesse am Mutterkreuz am weiß-blauen Bande hatte, wurde die Produktion eingestellt, obwohl doch der Führer diesen Gebärverdienstorden gerade in Lisas Geburtsjahr gestiftet hatte und meine Mutter beim nächsten Kind zumindest Anwärterin gewesen wäre. Dazu kam jetzt noch Walli Kohl aus Jungfernsee, unser neues Dienstmädchen, und wir zogen in die Gabitzstraße 136, schräg gegenüber der Kürassierkaserne. Im März 1939 hatten wir gerade das Protektorat Böhmen und Mähren gegründet, und am 6. Oktober des ersten Kriegsjahres gab sich auch Polen dem Führer geschlagen. Eine bewegte Zeit, ja man sagte sogar, es sei eine große Zeit.

Was ist da schon Richard Wagner, wenn er schreibt, dass er unter dem Kanonendonner der Völkerschlacht bei Leipzig geboren wurde. Zum einen entspricht das nicht der Wahrheit, da der kleine Richard am 22. Mai des Jahres 1813 die noch pulverdampffreie Leipziger Luft einsaugen und noch bis zum 15. Oktober des Jahres auf das Europa unwälzende Ereignis warten musste, und zum anderen, was ist schon eine einzige Schlacht mit vielleicht dreihunderttausend Soldaten auf jeder Seite. Als wir in die Welt traten, hatte Hitler im Münchner Abkommen für Frieden in Europa gesorgt, das Versailler Diktat im Osten und auch sonst auf der Welt konfisziert, und nur zehn Monate nach der Geburt meiner kleinen Schwester selbst den Erbfeind Frankreich im Westen zu Boden geworfen und gedemütigt, nachdem er einfach durch Belgien und die Niederlande durchmarschiert war, obwohl ihm das die Einwohner übelnahmen. Mit England hätte er gerne Frieden geschlossen, aber England spielte nicht mit, sondern wollte lieber am späteren Untergang des Führers beteiligt sein. Und achtzehn Millionen Soldaten schützten im Laufe der kommenden sieben Jahre mich und das Deutsche Reich vor allen Feinden, allein die Hälfte aller Wehrfähigen stammte aus dem Osten Deutschlands, viele aus meiner Heimat Schlesien und der Heimatstadt Breslau. Und da wir in der Gabitzstraße schon ein großes Radiogerät der Firma Blaupunkt hatten, hörten wir bald täglich die Siegesfanfaren unserer vorwärts hetzenden Panzerdivisionen der Heeresgruppen Mitte und Süd in den Weiten des russischen Raumes und schon bald auch vom Siegeszug in Richtung Kairo, aus dem aber dann doch nichts wurde. Ja, Herr Wagner, das waren wirklich große Zeiten.

Außer dass es mich, wie schon erwähnt, furchtbar ärgerte, wenn man mich als eine süße Kleine bezeichnete, hatten wir drei, wie die meisten anderen Kinder in diesen frühen Jahren ihres Daseins, eine schöne und behütete Kindheit.

Meine Mutter war klein und zierlich, von Natur aus sehr zurückhaltend und bescheiden, ja eigentlich schüchtern. Andererseits ließ ihre markante Nase Durchsetzungsvermögen, zumindest Ausdauer für Dinge erkennen, die sie für richtig oder für unbedingt erstrebenswert hielt. Sie war heiter, immer zum Lachen bereit, unaufdringlich und sanftmütig. Ihre Stimme war angenehm, und sie konnte wunderschön singen. Sie sang sogar vom Blatt, wohingegen der neunjährige Klavierunterricht mehr oder weniger spurlos an ihr vorbei gegangen sei, wie sie behauptete. Eigentlich nur sporadisch Tennis spielend, sah sie sportlich aus. Sie liebte Theater und Oper und ließ bis zum Winter 1944 keine einzige interessante Aufführung aus. Erst als sich die nächtlichen Fliegeralarme häuften und in der Stadt Verdunklungspflicht herrschte, als mein Vater, den wir Papa nannten, lange keinen Urlaub mehr hatte und sie merkte, dass sie an Nachtblindheit litt, stellte sie die Theaterbesuche allmählich ein. Und nach der Flucht ging sie nur noch selten aus. Man musste sie überreden.

Geboren wurde sie im Juni 1907, in der Bohrauer Straße in Breslau, getauft in der alterwürdigen Evangelischen Haupt-Pfarrkirche Sankt Maria Magdalena, einer der schönsten Kirchen Schlesiens, die mit ihren zwei Türmen, der Seufzerbrücke und der Armesünderglocke, vor allem aber mit den prächtigen welschen Hauben von allen Seiten der Stadt gesehen wurde. Sie stammte aus einer Handwerkerfamilie. Der Vater, Friedrich Wilhelm Hellner, genannt Wilhelm, war Bäckermeister und Konditor. Seine Vorfahren kamen aus dem Zillertal. Sie müssen wohl zwischen 1830 und 1840 ihre Heimat verlassen haben, denn damals machten sich etwa vierhundert protestantische Tiroler auf Einladung des Preußenkönigs Friedrich Wilhelm IV. auf die Wanderschaft nach Norden und ließen sich nahe Hirschberg am Nordrand des Riesengebirges nieder, im Dorfe „Zillertal“.

Großvater Wilhelm war klein, hager, energisch und von früh bis abends auf den Beinen. Sein hervorstechendstes Merkmal war, wie es die Familie immer wieder nannte, seine Herzensgüte. Als Soldat kämpfte er zunächst in Galizien, aber Heldentaten sind von ihm nicht bekannt. Als Sergeant ging er mit dem Regiment an die Westfront, wo er an den heftigen Kämpfen im Argonnerwald, unweit von Verdun, teilnahm.

Den Bäckeropa Wilhelm nannten wir nur den kleinen Opa, unsere Oma Martha die kleine Oma. Beide waren nämlich klein. Dann gab es noch den großen Opa Loschwitz und die große Oma Maria, und zu dem kleinen Onkel Fritz, Sohn des Bäckeropas und Bruder meiner Mutter, gesellte sich noch der große Onkel Fritz Loschwitz. Damit war die engere Familie nach Körpergröße auch für uns Kinder übersichtlich sortiert. Die großen waren die Loschwitz-Sippe, die kleinen die Hellners. An keinen der beiden Großväter kann ich mich richtig erinnern, aber vom kleinen Opa profitierten wir Kinder mehr. Bis in den Krieg hinein versorgte er uns nämlich mit selbstgemachten Leckereien, die sich bei uns größter Beliebtheit erfreuten. Weihnachten ohne knisternde Cellophantütchen mit schönen brauen Marzipankartoffeln oder ohne großes Pfefferkuchenhaus, durch dessen rote Fenster das Licht einer kleinen Kerze schimmerte, war kein Weihnachten.

Großvater Wilhelm war nach seiner Walz durch Schlesien, Sachsen und Brandenburg und seinem Aufenthalt in der Weltstadt Berlin in Breslau ansässig geworden. Er hatte es zu etwas gebracht, er war ein wohl angesehener Breslauer Handwerker, Geschäftsmann und Bürger, der die Bäckerei und ein stattliches, selbst erworbenes Haus über alle Notzeiten hinweg gerettet hat. Er konnte eben gut wirtschaften, sodass der Sohn Fritz, also unser kleiner Onkel Fritz nach einer kaufmännischen Lehre sogar noch Jura studieren konnte und Käthe Elsbeth für den Fall der Fälle eine stattliche Aussteuer erhielt, womit sie eine gute Partie war. Als Mädchen legte sie lediglich die Mittlere Reife ab. Abitur oder gar Studium waren bei jungen Damen dieser Zeit nicht üblich, schon gar nicht in Handwerkerfamilien. Großvater Friedrich Wilhelm Hellner starb im Februar 1941 unweit seines Geschäfts an Bäckerasthma, seine Frau, unsere kleine Oma Martha, 1972 in Frankfurt am Main.

Da wo der noch junge Fluss Weide seinen Lauf nach Nordwesten ändert, um dann weiter nördlich in die Oder zu münden, liegt die kleine Stadt Namslau, zehn Kilometer weiter zur polnischen Grenze hin, das Städtchen Reichthal und von dort eine halbe Stunde zu Fuß das Dorf Glausche. Namslau und Reichthal erreicht man von Breslau aus bequem mit der Bahn. Etwas nördlich von Namslau liegt Militsch mit den beiden Dörfern Wiesenthal und Niederwiesenthal, womit das ganze Gebiet umrissen wäre, aus dem der bäuerliche, ländliche Teil unserer Familie stammte, der sich zudem noch dadurch von den anderen Teilen abhob, dass er, falls nötig, polnisch sprach. In Glausche wurde 1879 meine kleine Oma Martha Theresa Hellner geboren. Sie war das sechste und damit vorletzte Kind von Johann Wodnig und seiner Ehefrau Johanna Koschig. Johann Wodnig, also mein Urgroßvater, war Bauer, besser gesagt Freibauer. Das heißt, dass einer seiner Vorfahren der preußischen Armee in grauer Vorzeit Dienste geleistet hatte und diesem Vorfahren und allen seinen Nachfahren daher sämtliche Steuern jetzt und für alle Zukunft erlassen wurden. Das Geld sammelte sich, der Hof wurde immer wohlhabender, und das Freigut war bald der größte Hof im Dorf. Johann Wodnig war als größter Bauer in Glausche auch Kirchenrat oder Kirchenvorstand und Gemeindevorsteher, also Bürgermeister.

Das größte Bauwerk in Glausche gehörte aber einem Cousin meiner Mutter, der zwar Reinhold Kutting hieß, aber immer nur Reine genannt wurde. Es war die Molkerei des Distrikts, ein viereckiges, wenig reizvolles, zweistöckiges Wohnhaus, einige Wirtschaftsgebäude, Pferdeställe, denn man holte die Milch noch mit Pferden vom Bauern, und ein hoher Schornstein. Im Keller stand auf einer dicken Zementschicht Vetter Reines Stolz, die silbern glänzende Buttermaschine. Reine hatte sogar eine Maschine, die die Butter portionierte und verpackte und alle seine Päckchen trugen die Aufschrift „Deutsche Butter, Molkerei Glausche“. Der Raum war kühl, es roch nach frischer Milch und Quark, alles war penibel sauber, Wasserschläuche, Eimer und Pfützen zeugten von ständiger Reinigung, und das einfallende Licht reflektierte auf den hellen Aluminium- und Stahlgeräten. Keine andere Molkerei im Umkreis war auch nur annähernd so modern wie seine.

Es ist Krieg

Mein Vater war Rechtsanwalt und hatte seine Kanzlei in der Albrechtstraße, im berühmten Molinarihaus, später im Krieg in der Junkernstraße, also beide Male im Stadtzentrum. Unsere Wohnung befand sich im Süden, in der bereits erwähnten Gabitzstraße, nahe der Kürassierkaserne. Über uns wohnte eine Familie Schopp, wohl keine Nazis. Schopps hatten drei Kinder, der älteste hieß Horst und war schon in der Hitlerjugend. Er hatte kurze schwarze Cordsamthosen, einen Halsknoten aus braunem Leder, ein Koppel und einen Lederriemen von der rechten Schulter zur linken Hüfte. Beneidenswert. Mit allen drei waren wir befreundet. Noch einen Stock höher wohnte die Familie Herkel. Vor Herkels musste man aufpassen, sie waren Nazis, hatten ein Buch namens „Mein Kampf“, er war Block- und später Bunkerwart und immer mit irgendwelchen wichtigen Parteiaufgaben beschäftigt. Sie war Führerin einer Gruppe „Bund deutscher Mädel“ und durfte später sogar ihre einzige Tochter Christa dem Führer opfern.

Am 22. Juni 1941 taufte Adolf Hitler das Unternehmen „Fritz“ in Unternehmen „Barbarossa“ um, und um drei Uhr in der Nacht überschritten mehr als drei Millionen deutsche Soldaten die russische Grenze. Da war ich drei Jahre alt. Den Polen- und Frankreichfeldzug hatte ich offenbar verschlafen. Den Kriegsbeginn fand ich jedenfalls „zum Kotzen“, denn kurz nach meinem dritten Geburtstag überfiel mich ein heftiger Brechdurchfall, sodass ich beinahe das erste deutsche zivile Opfer im Russlandfeldzug geworden wäre. Ich überlebte. Das war nicht nur familien- sondern auch reichspolitisch bedeutungsvoll, wurden doch Jungs für die künftigen Kriege des Führers und die Besiedlung des Ostens bis zum Ural und Kaukasus benötigt und daher später sogar auf Zucht- oder Ordensburgen ganz gezielt hergestellt.

An meinen Vater kann ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Er war 1939 oder 1940 zur Wehrmacht eingezogen worden, da war ich gerade ein oder zwei Jahre alt. Die Kanzlei wurde geschlossen, die wenigen Verwaltungsarbeiten wurden von Tante Elli mit Unterstützung der Anwaltskammer erledigt. Auch ihr Bruder Fritz, unser großer Onkel Fritz Loschwitz, und unser kleiner Onkel Fritz Hellner wurden Soldaten, und so gab es bei Kriegsbeginn in der Familie nur noch zwei Männer, den großen Opa, sechsundsechzig Jahre, und mich, fünfzehn Monate alt.

In den ersten Jahren ging der Krieg an Breslau vorüber, besser gesagt, er kam gar nicht erst an. Schlesien und Breslau galten als „des Reiches Luftschutzbunker“. Die Geschäfte boten die üblichen Waren, es gab alles, Lebensmittel, Kleider, Schuhe, auch für die aus Westdeutschland wegen des Bombenkrieges eingeströmten Flüchtlinge und Betriebe. Man sah ab und zu Fremdarbeiter in den Straßen, die die Kohle anlieferten, im Südpark arbeiteten oder um Brot bettelten, und man sagte auch, in der Umgebung seien Arbeits- oder Straflager eingerichtet worden. Und da wir zwischen Kürassierkaserne und Generalkommando wohnten, prägten Soldaten, meist Offiziere, sogar mit roten Streifen an der Hose, unser Straßenbild.

Mein kleiner Onkel Fritz Hellner hatte unterdessen in Hirschberg das Freifräulein Mechthild von Stadwitz, Tochter des Freiherrn Paul Wilhelm Cyrus Friedrich von Stadwitz geheiratet. Der Stammsitz des Geschlechts von Stadwitz liegt am Fuße des Riesengebirges, nicht weit von Schreiberhau, an der alten einspurigen Bahnstrecke von Lauban nach Hirschberg. Dann hat er meine beiden Cousins Gerhard und Thorsten in die Welt gesetzt, Gerhard sollte mich mein Leben lang begleiten, Thorsten verstarb leider schon in jungen Jahren. Als Jurist wurde Onkel Fritz von Breslau nach Görlitz versetzt. Mein großer Onkel Fritz war damals noch ledig, was sich aber noch zu Kriegszeiten während eines Fronturlaubes ändern sollte.

Im August 1942 gab es in Breslau den ersten Fliegeralarm. Mitternachts heulten plötzlich die Sirenen, Vollalarm. Voralarm gab es erst zwei Jahre später. Verschlafen wurden wir Kinder angezogen, zusammen mit anderen Hausbewohnern polterten wir die schwach erleuchtete Kellertreppe in den kalten Kohlenkeller hinunter, um ein Uhr nachts gab das An- und Abschwellen der Sirenen Vorentwarnung und drei Minuten später folgte die Entwarnung. Verschlafen krochen wir wieder in unsere Betten. Bis Weihnachten gab es nur noch fünf weitere Alarme, ein paar Mal hörten wir irgendwo die Flak schießen, passiert ist aber nichts. Über Abschüsse oder Bombentreffer wurde nichts berichtet. Da es in manchen Nächten mehrfach Alarm gab, zogen wir uns gar nicht erst aus, sondern legten uns vollbekleidet in die Betten, bis unser Dienstmädchen Walli uns weckte, los, los Kinder, Mantel anziehen, Mütze auf, Bunkergepäck nicht vergessen, wir müssen in den Keller, es geht wieder los. Und dann rannten wir wieder die Treppe hinunter, weiter oben hörte man wieder das Getrappel der anderen Hausbewohner, schneller, schneller, ehe die Bomben kommen. Dann saßen wir wieder zwischen Kohlenhaufen und Regalen mit Einweckgläsern, Kartoffelbergen mit bläulich-weißen Trieben, waren müde und froren. Über uns zogen Wasserrohre und Elektrisches durch den Raum, die Füße standen im Kohlenstaub. Wieder keine Bomben. Endlich Entwarnung, ein langgezogenes Sirenengeheul, wir wieder nach oben, aber viel langsamer als nach unten.

Wir hatten zwei Radiogeräte, was für die Kriegsjahre eine Seltenheit war. Das eine war ein großes Gerät der Firma Blaupunkt, mit einem großen grünen magischen Auge, das erst ganz allmählich anglimmte, das andere ein kleines. Über das große Gerät hörten wir vormittags immer die offiziellen Siegesmeldungen, die durch lautes Fanfarengeschmetter angekündigt wurden. Ich fand die Musik wirklich schön, sie klang einfach siegesgewiss. Aus diesem Gerät erfuhren wir viel vom heldenhaften Kampf der deutschen Wehrmacht vor Smolensk, im Donez-Becken, wir hörten, wie unsere Gebirgsjäger die Berge des Kaukasus erklommen, wie unsere Panzerarmeen in Nordafrika den Tommy vor sich her jagten und wie die „grauen Wölfe“ der deutschen U-Bootwaffe ein Frachtschiff nach dem anderen im aufgewühlten Nordmeer versenkten. Unsere Flieger waren „gen Engelland“ geflogen, und Leningrad war eingeschlossen worden und sollte verhungern. Und es gab Musik, meistens Operetten, Schlager und Tanzmusk, „Lili Marleen“, die vor der Kaserne stand, die „Kleine Soldatenbraut“, „Wovon kann der Landser denn schon träumen“, na, wovon schon, später auch Zarah Leander mit „Es wird einmal ein Wunder geschehn“, wobei von „Wunder“ jeder seine eigene Vorstellung hatte. Der große Radioapparat war also für das öffentliche Hören da und steckte voller guter Meldungen, der kleine Apparat sollte meiner Mutter später noch gute Dienste leisten, als sie damit Feindsender abhörte; er steckte dann voller schlechter Meldungen. Jetzt spielte er noch keine Rolle.

Von Januar bis Oktober 1943 gab es keinen Fliegeralarm mehr. Das einzige Flugzeug an das ich mich erinnere, war im Hochsommer ein kleiner deutscher Doppeldecker, der mit Geknatter hoch oben im blauen Himmel einige Kreise zog und dann wieder verschwand, während wir auf dem Rücken im Sandkasten lagen, von wo wir mit Hilfe einer langen Schnur eine Drahtseilbahn zum untersten Balkon gebastelt hatten, und uns langweilten.

Das Leben verlief ruhig, der Krieg war noch weit weg, sodass sich meine Mutter wieder regelmäßig mit ihren Freundinnen zum Kaffeestündchen treffen konnte. Eine der Damen war die Ehefrau eines Anwaltskollegen meines Vaters; lustig und einfallsreich, war sie wohl die treibende Kraft. Die zweite Dame hieß Sigrid Thann und war Jüdin. Ihr Mann war Arier und kämpfte bei den Panzern vor Leningrad, weshalb Frau Thann noch bis Kriegsende in Breslau bleiben durfte und er als Ehemann einer Mischehe nicht in „Umerziehungshaft“ verschwand. Eine Dritte hieß Sybille, genannt Sigusch. Sie war, wie sich später herausstellte, eine begeisterte Nazi, deren Ehemann das Privileg hatte, monatelang von der Rußlandfront zur zahnärztlichen Versorgung der Breslauer Bevölkerung in die Heimat versetzt zu werden. Die freundschaftliche Beziehung zu Frau Thann blieb bis zu unserer Flucht aus Breslau bestehen, meine Mutter hörte von ihr nach Kriegsende wieder in Frankfurt am Main.

Mitte Oktober gingen wir um die Mittagszeit zu Fuß von der Gabitzstraße zur kleinen Oma in die Alexisstraße. Da heulten plötzlich die Sirenen auf, Voralarm, dann sofort Vollalarm, meine Mutter nahm uns an der Hand, und wir rannten zum Hochbunker in der Gräbschener- Ecke Kopischstraße. Vor der Tür herrschte großes Gedränge, und ich hatte Angst, die Hand meiner Mutter zu verlieren. Der riesige Betonklotz war voll mit Frauen, Kindern, Soldaten und alten Leuten. Aber ich sah mich nicht um, denn so weit weg von zu Hause kannte ich ohnehin niemanden mehr, nur fremde Leute, und ich wollte nur rein, rein in den Bunker, weil alle rein wollten. Mein Leben spielte sich zwischen langen dunklen Mänteln ab. Wir wurden durch einen engen Gang mit blauer Notbeleuchtung geschoben. Rechts und links führten Türen in kleine Zimmer oder Kabinen, die aber schon voller Menschen waren. Dann wies man uns an, linker Hand in einen größeren Raum zu gehen und uns still auf die Bank zu setzen. Es war alles sehr sauber und kahl. Die Luft war zum Schneiden und roch sehr unangenehm. Dann hat eine ältere Frau erbrochen, und alles lag vor ihr auf der Erde, sodass es noch unangenehmer stank. Uns gegenüber saßen unbekannte Menschen, auch zwei Kinder in meinem Alter, die sich dauernd zankten. In der Bunkerwand summten Ventilatoren, ab und zu traf mich ein kalter Lufthauch, dann stank es wieder nach Gekotztem, nach weiteren zwei Ewigkeiten gab es Entwarnung, kein Bombenabwurf. Jedenfalls habe ich nichts gehört. Als wir aus der Bunkertür traten, stand da ein Kinderwagen neben dem anderen, dazwischen ein paar Sportwagen und einige Leiterwagen. Dann gingen wir zur kleinen Oma und es gab Streuselkuchen.

Auf der Gabitzstraße beeindruckten mich zwei Dinge ganz besonders. Einmal die Breslauer Müllautos, aber weitaus stärker die HJ. Von der stadteinwärts gelegenen Karoluskirche her näherten sich drei lange Züge Hitlerjugend im Gleichschritt. Nur der Marschtritt war zu hören, und anders als bei einem Tausendfüßler bewegten sich ihre nackten Beine von vorn bis hinten im gleichen Takt. Als sie unser Haus erreicht hatten, schrie plötzlich ein etwas weiter vorne marschierender größerer Junge, ohne den Kopf auch nur einen Millimeter weit zu bewegen und ohne seine Wichtigkeit ausstrahlende Miene auch nur im geringsten zu verändern, irgendwelche unverständlichen Worte, worauf die vorderen Reihen jedes Zuges goldene Trompeten mit schwarzen Fahnen und weißen SS-Runen nach oben rissen und ein Signal schmetterten, dass es von den Häusern nur so widerhallte und die Fensterscheiben klirrten. In der zweiten Reihe hoben gleichzeitig vier Trommler ihre Trommelschlegel, hielten sie für den Bruchteil einer Sekunde abwartend in der Luft, und das dumpfe Rollen der schwarzweiß geflammten riesigen Trommeln, die sie rhythmisch mit ihren starken Knien nach vorne stießen, brach sich an den Wänden. Nur mit Fanfaren und Trommeln marschierten sie bis zur Kürassierkaserne, dann hörte man die Fetzen eines Liedes, sie bogen ein, die Musik wurde leiser, und ich wollte auch ein Hitlerjunge sein. Doch nein, noch nicht mal einen NS-Kindergarten durfte ich besuchen, und für das Jungvolk war ich noch zu jung.

Als der Krieg in die Jahre gekommen war und man sagte, dass in Breslau Bomben fallen würden, fuhren wir ab und zu nach Glausche, in den Geburtsort der kleinen Oma. Hier im Osten, sagte man, seien wir vor Luftangriffen sicher. Für Lisa und mich waren das verlängerte Ferien auf dem Lande, aber für Barbara, die ja schon schulpflichtig war, bedeutete es Schulbesuch auf dem Dorfe. Also tippelte sie ein, zwei oder drei Wochen lang in die Dorfschule, saß dort zwischen den Bauernkindern und langweilte sich. Damals hat es in Glausche sogar zwei Schulen gegeben, eine für die Evangelischen und eine für die Katholischen. Barbara war wie die meisten Evangelischen bei den Katholischen, da die evangelische Klasse nur fünf Schüler hatte, und weil der Lehrer noch langweiliger als der katholische war.

Ostern 1944 wurde auch ich dann eingeschult, nämlich in die „Gaudigschule“ in der Kleinburgstraße, gemischte Schule für Jungen und Mädchen, und ich hatte sogar eine kleine Schultüte. Der Himmel trübte ein, es fing zu regnen an. Die Schule war voller Kinder und ihren Begleitern, ein farbloser, dunkler Haufen, der intensiv nach nasser Kleidung roch. Alle Erstklässler wurden in einen Klassenraum geführt, der Familienclan blieb auf dem gekachelten Flur. Ein Lehrer, vielleicht auch der Herr Direktor Geu, sprach ein paar freundliche Worte zu uns. Der Gestank nach durchnässter Kleidung wurde immer intensiver, und als wir schließlich aufgefordert wurden, uns von einer dicken Rotkreuzschwester gegen irgendetwas impfen zu lassen, waren Stimmengewirr und Gestank infernalisch.

Im Frühjahr 1944 nahmen die Fliegeralarme ständig zu, und es gab jetzt neben dem Sirenengeheul für Alarm, Vorentwarnung und Entwarnung auch das Voralarmzeichen. Die ganze Stadt heulte, Leute rannten während des Geheules mit Kindern an der Hand durch die Straßen, das Geheule rannte hinter ihnen her, sprang von Straßenseite zu Straßenseite, es begegnete ihnen an der nächsten Kreuzung, verzog sich in ein Schuhgeschäft, kehrte aber ungemindert, ja vielleicht sogar um ein Vielfaches gräßlicher in die Straßenschlucht zurück, und erst wenn alle dicht gedrängt im Luftschutzkeller hockten, wenn die Straßen leergefegt und öde waren, wenn die Elektrischen verlassen auf den Gleisen standen, beruhigte sich das Geheule ganz allmählich, aber zufrieden. Da Voralarm und Alarm auch mal während der Schulstunden ausgelöst wurden und wir dann einen Teil des Unterrichts im Schulkeller verbringen, oder uns auf dem Nachhauseweg in irgendeinem fremden Luftschutzraum mit wildfremden Menschen rumdrücken mussten, wurde der Unterricht in der Gaudigschule zum Jahresende 1944 wieder eingestellt. Heil Hitler, heil Göring, hurrah!

Auch in der Sauerbruchschule, die meine große Schwester Barbara besuchte, kam der Unterricht zum Erliegen, da viele Kinder mit der sogenannten Kinderlandverschickung hinter die polnische Grenze zur Erholung und zum Schutz vor den Bomben verlegt werden sollten. Barbaras Freundinnen Iris und Christa, letztere Tochter unseres Blockwarts und Obernazis, packten ihre Koffer und die Büchertasche, wurden samt ihren Puppen von den Müttern zum Bahnhof gebracht, winkten mit gemischten Gefühlen und einem kleinen Hakenkreuzfähnchen aus Papier aus dem Zugfenster und fuhren nach Polen oder irgendwohin in die Sicherheit. Ein fröhlicher Zug, rot, weiß und schwarz papierbeflaggt, viele Kinder, besonders die ganz kleinen, und auch Mütter sollen geweint haben, sie heulten Rotz und Wasser.

Im Spätsommer fuhren wir Kinder mit Walli nach Jungfernsee, wo wir von ihren Eltern herzlich begrüßt wurden. Wir sollten uns vom Fliegeralarm erholen. Jungfernsee liegt vielleicht dreißig Kilometer oderaufwärts von Breslau. Das Haus stand an einem großen See, der nur ganz flache Ufer hatte, die von Gänsefedern, Gänsekot und aberhunderten Fußspuren des Federviehs übersät waren. Bei Walli und ihren Eltern hatten wir es gut. Es gab Butterbrote und Milch, Weißkäse mit Schnittlauch und gutes weißes Brot, wie im Frieden, sagten sie. Blieb die Haustür offen, dann kamen meckernde Ziegen an die Tür, mit denen wir spielen durften, und als wir sie regelmäßig fütterten, wurden sie Dauergäste.

Walli und ihre Eltern unterhielten sich immer sehr leise über den Krieg, aber ich hörte recht bald, dass die Russen immer näher an Deutschland ranrückten und schon vor der polnischen Hauptstadt stünden. Die polnischen Männer, die allen Bauern der Umgebung für landwirtschaftliche Arbeiten zugeteilt worden waren, verhöhnten die Deutschen und machten abfällige Bemerkungen über Deutschland und Hitler. Man sollte sich vor ihnen hüten, am besten einen Bogen um sie machen. Die meisten arbeiteten allerdings ordentlich weiter vor sich hin, einige verschwanden aber auch und wurden nie mehr gesehen. Man sagte, sie seien dem Russen entgegengegangen und würden den Russen nach Jungfernsee bringen. Irgendwie vermittelte sich mir das Gefühl, dass man vor diesen Menschen, die so hager waren und mit finsterem Blick durch das Dorf streiften, Angst haben müsste. In Jungfernsee gab es auch einige französische Kriegsgefangene. Die waren aber ruhig und fleißig, und manchmal dachte man, auch sie fürchteten sich vor den Polen, da sie immer unter sich schauten.

Nachts, wenn wir aus dem Fenster unseres Giebelzimmers blickten, sahen wir hinter dem Horizont große rote Lichter flackern, dann wieder an einer anderen Stelle, manchmal mehrere gleichzeitig, und Walli sagte, die Fremdarbeiter brennen den Bauern die Höfe ab. Warum taten sie das? Ich hatte das noch nie gesehen, und es war unheimlich, besonders wenn die Brände in der Nähe leuchteten oder als sich das Feuer einmal sogar im See spiegelte. Ich spürte, dass mich irgendetwas bedrohte, aber ich wusste nicht, woher es kam und was es eigentlich war, aber irgendetwas war anders als zu Hause in Breslau. Wallis Eltern sprachen auch nicht darüber, es brannte eben. Eines Nachts rannten Leute vor unserem Haus entlang und riefen Feuer, Feuer, aber wir sahen gar nichts. Es brannte aber hinter dem Haus, ganz in unserer Nähe. Wir gingen dann am nächsten Morgen mit Walli zur Brandstelle. Es war eine Scheune, oder ein Schuppen, eigentlich standen nur noch die Grundmauern, und drinnen konnte man ein Gewirr von heruntergestürzten schwarzen Balken und die landwirtschaftlichen Geräte des Bauern sehen, ein paar rostige Rechen und Reifen aus Eisen, wie sie um die Holzräder geschlagen werden, sonst stieg nur noch weißer Rauch aus weißer Asche auf, und es roch nach Verbranntem. In einem Nachbardorf wurde ein toter Bauer gefunden, und man sagte, den haben die Polen erschlagen; da wollten wir nach Hause, nach Breslau.

Anfang Oktober 1944 begann der Voralarm um 19:30 Uhr, Entwarnung erfolgte nachts um 21:30 Uhr. Im Radio waren die anfliegenden Flugzeuge schon eine Ewigkeit vor der Vorwarnung gemeldet worden. Das Musikprogramm wurde unterbrochen: „Achtung, Achtung, anfliegende Feindflugzeuge im Luftraum Brieg, Breslau“. Na, ob das stimmte, das wäre ja sehr nahe. Die Verdunklung wurde überprüft, ein Happen gegessen und gewartet. Die erneute Durchsage „Achtung, Achtung, feindliche Flieger im Anflug auf Breslau“ erfolgte fast gleichzeitig mit dem Aufheulen der Sirenen. Kinder, anziehen, runter. Wir griffen nach dem Gepäck, Mantel angezogen, Mütze aufgesetzt. Auf der Treppe Gepolter und Gedränge. Diesmal wurde Breslau bombardiert. Aber es waren nur wenige Russen-Bomber und nicht die große Masse, wie man das von Westdeutschland hörte. Allerdings sagten die Leute, die Amerikaner kämen jetzt auch von Frankreich oder Italien her und könnten Breslau erreichen. Man müsse aufpassen.