7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Bastei Lübbe

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

"Nie wieder unterrichten!", denkt Ex-Lehrer Philipp Möller - bis er gebeten wird, dem 16-jährigen Khalim Nachhilfe zu geben. Dessen Schulabschluss steht auf der Kippe und schnell wird klar, warum: Der Junge bringt keinen geraden deutschen Satz zustande.

Kein Wunder also, dass er auch außerhalb der Schule nie den richtigen Ton trifft. Wenn er sich etwa mit "Sch'eiße Khalim" vorstellt oder meint, "Na ihr Huren, s'los?" sei eine freundliche Begrüßung für seine Mitschülerinnen, kommt Philipp Möller ins Grübeln: Sprechen wir noch dieselbe Sprache oder längst aneinander vorbei?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 371

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Philipp Möller

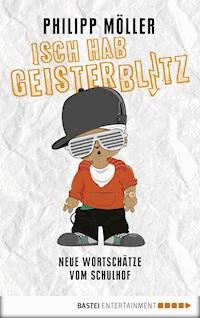

ISCH HAB GEISTERBLITZ

Neue Wortschätze vom Schulhof

BASTEI ENTERTAINMENT

Das vorliegende Buch beruht auf Tatsachen. Zum Schutz der Persönlichkeitsrechte wurden Namen und Details verändert. An einigen Stellen wurden zudem aus dramaturgischen Gründen reale Erlebnisse des Autors mit fiktiven Schilderungen verwoben.

Originalausgabe

Vollständige E-Book-Ausgabedes in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes

Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2015 by Bastei Lübbe AG, Köln

Textredaktion: Lisa Bitzer

Titelillustration: © missbehavior.de

Umschlaggestaltung: Pauline Schimmelpenninck Büro für Gestaltung, Berlin

Datenkonvertierung E-Book:

hanseatenSatz-bremen, Bremen

ISBN 978-3-7325-0623-1

www.bastei-entertainment.de

www.lesejury.de

Für meine Frau

Inhalt

Isch ging Schulhof

Berufsbildungstrallala für alle

Rennt krass rückwärts bei ihn

Willkommen in meiner Welt

Meine Oma sitzt am Tisch und isst Kartoffeln

Im Zweifel immer Hitler

Ein Wortschatz soll auch glänzen

Super-Icke im Einsatz

Kein schönes Kapitel

Was kann isch, und wenn ja, warum nisch?

Kein Geld für Khalim

Einen Engel erkennt man erst, wenn er anruft

Dr. Ötka

#ischliebemeinehandy<3<3<3

Die Legende von Meister Müller und Kid Khalim

Das kein Fundbüro, ja?!

Auf die Plätze, fertig – lies!

Wer wetten kann, der kann auch helfen

Die Isch-Perspektive

Ein wirklich schönes letztes Wort

Isch ging Schulhof

Also, Leute. Hinsetzen, Chips und Cola weg, Klappe halten, die Pause ist vorbei.« Ich klatsche dreimal laut in die Hände und trete vor die 6e der Ludwig-Feuerbach-Schule, bevor ich laut und deutlich weiterspreche. »Noch einmal zur Erinnerung: Wir befinden uns im Matheunterricht, und ich habe eben gefragt, was schwerer ist – eine Tonne Federn oder eine Tonne Gold.«

Ein bedächtiges Raunen geht durch die Klasse, gerade so, als hätte ich die Frage zum ersten Mal gestellt.

Marcel aus der ersten Reihe meldet sich. »Sch’frage misch so, Herr Müller«, er schiebt den Ärmel seines Armyshirts hoch und kratzt sich nachdenklich am Oberarm, »wer schmeißt Gold im Müll?«

»Noch einmal, Marcel.« Kurz schließe ich die Augen und warte, bis mein Hirn den grammatischen Fehler verschmerzt hat, sodass ich mich wieder auf den Inhalt konzentrieren kann. »Es ist keine Mülltonne gemeint.«

Mit trockenen Kreidefingern klopfe ich an die Tafel, auf der ich in der ersten Hälfte unserer Doppelstunde die Maßeinheiten für Gewichte geschrieben habe. Khalim aus der zweiten Reihe starrt auf mein Gekritzel, kneift seine dunklen Augen zusammen und murmelt etwas, bevor er von einem gigantischen Aha-Effekt überfallen wird.

»Bitte, Herr Müller, nimma misch, nimma misch, ja?«, ruft er, springt auf und reißt dabei einen Arm in die Luft und seinen Stuhl zu Boden. »Sch’weiß jetze ieberkrass!«1

Freudestrahlend und voller Hoffnung bitte ich ihn um seinen Beitrag zu dieser Veranstaltung.

»Kumma, kumma, kumma!«, leitet er seine Antwort mit der hier üblichen Floskel ein. »Gold er’s doch viel schwerer wie diese … Dings: Fehdan!«

Stille. Man könnte eine Stecknadel fallen hören, stattdessen hört man aber nur, wie Jack die letzten Tropfen Zuckerwasser aus seinem Trinkpäckchen saugt. Sein Nachbar Justin haut ihm eine runter, woraufhin Jack die Augen aufreißt und sich gerade hinsetzt.

Ich schaue erst ihn, dann wieder Khalim an und schüttele langsam den Kopf. »Nein, du bist leider auch auf dem Holzweg, Khalim.«

Die anderen lachen ihn lauthals aus, also reagiere ich schnell, bevor die Situation ausartet.

»Weiß es denn jemand von euch?«, rufe ich in den Raum.

Das war ein Fehler, denn wenn ich keinen Schüler direkt und namentlich anspreche, führt das fast immer zur Kollektivantwort.

»Gold, Mann. Ieberschwer!«, tönt es aus einer Ecke.

»Die Tonne is am schwersten, vallah.«

»Was für ein Tonne?«, will eine Schülerin wissen. »Wovon redet ihr Opfas?«

»Meine Onkel«, brüllt die nächste, »er hat züüüschoviel Gold zu sein Hochzeit bekommt!«

Es hilft alles nichts, ich lasse abstimmen – wobei die Klasse mit diesem Begriff zuerst nichts anfangen kann.

»Abstimmen?« Jack kaut inzwischen auf dem Strohhalm seines Getränks herum und schaut mich betroffen an, als hätte ich ihm gerade ein Fremdwort um die Ohren gehauen.

»Ihr könnt jetzt voten«, formuliere ich es auf Neudeutsch um, und sogleich erhellen sich die Gesichter. »Was ist schwerer: eine Tonne Federn, eine Tonne Gold oder«, die Hand mit der Kreide noch an der Tafel, drehe ich mich zur Klasse um und hebe meine Augenbrauen, »oder könnte es vielleicht sein, dass beides gleich schwer ist?«

Während ich die Striche für die drei möglichen Antworten an die Tafel male, taucht Geierchen vor meinem inneren Auge auf. Rolf Geier, so sein bürgerlicher Name, ist Klassenlehrer dieses wilden Haufens und mindestens genauso originell wie abgebrüht. Einen der ersten Sätze, die ich aus seinem Mund gehört habe, werde ich wohl nie vergessen: »Früher, Möller, da haste drei Bekloppte pro Klasse jehabt. Heute haste dreie, die ett nich sind.«

Wenn überhaupt. Beim Anblick der Strichliste bezweifle ich langsam sogar diese Quote, denn das Voting fällt sehr eindeutig aus: nur ein Strich steht bei »gleich schwer«, alle anderen haben Gold in die nächste Runde gewählt.

Was nun? Ich löse das Rätsel auf, doch niemand schenkt mir Glauben.

»Aber eine Tonne sind immer tausend Kilogramm«, rufe ich verzweifelt in die Klasse, »egal ob Federn oder Gold.«

»Schwachsinn, vallah!«, ruft die stark geschminkte Nurçan mit gerunzelter Stirn aus der letzten Reihe nach vorn und zeigt mit dem ausgestreckten Arm und flacher Hand auf mich, als hätte ich sie höchstpersönlich beleidigt. »Was redet er, abboooh?«

»Wenn Fedan so züschoschwer sind«, führt einer ihrer Mitschüler ins Feld, »warum ein Vogel kann dann dursch Luft fliegen – he?!«

»Herr Mülla, Herr Mülla, kumma«, sagt Khalim schließlich, lächelt mich an und steht auf. Die Letzten, die jetzt noch nicht leise sind, schaut er kurz an, dann herrscht endgültig Ruhe im Saal. »Nehme mal ein Feder reschts und eine Gold links, ja?« Vorsorglich lege ich meine linke Hand auf die Wange und nicke, während er seine Beweisführung beendet. »Welscher ist dann schwerer?«

Langsam schiebe ich meine Hand vor die Augen und reibe sie lange, atme dabei tief durch die Nase und wünsche mir sehnlichst, jemand würde Hirn vom Himmel werfen. Ein frommer Wunsch, und offenbar auch ein aussichtsloser, denn als ich die Augen wieder öffne, schaue ich in die gleichen ratlosen Gesichter wie zuvor.

Nun meldet sich aber der Junge, der als Einziger den richtigen Tipp abgegeben hat. Es ist Amir, ein eher schmächtiges Kerlchen mit Harry-Potter-Brille, der seinen Arm in die Höhe streckt und geduldig wartet. Wir schauen uns einen Moment an, dann nicke ich ihm zu und setze mich an den Lehrertisch.

»Schau mal, Khalim«, fängt Amir ganz ruhig an und schiebt mit dem kleinen Finger seine Brille hoch, »wenn deine Mutter dir ein Kilo Äpfel und ein Kilo …«

»Was?« Khalim steht langsam wieder auf und fixiert den irritierten Amir mit wütendem Blick. »Was redest du über mein Mutter?!«

»Aber Khalim, das …« Amir faltet die Hände und lächelt. »Das sollte doch nur ein Beispiel sein.«

»Wasduübermeinmutterredestwillischwissen!«, brüllt Khalim in Höchstgeschwindigkeit. »Spresche jetze!«

»Bleib cool, Khalim!«, mische ich mich ein, habe dabei allerdings kaum Hoffnung, die Situation könne sich in Wohlgefallen auflösen.

»Was redet dieser kleine Pisser über mein Mutter, ja?«, brüllt Khalim und schnauft. »Is er lebensmüde, dieser Hissgeburt?«

Er dreht sich zu seinen Kumpels um, ich dagegen weiß, dass das Reizwort bereits gefallen ist und es daher kein Zurück mehr gibt. Also stehe ich auf und kremple mir vorsichtshalber die Ärmel hoch.

»Er hat nisch so gemeint, Khalim«, sagt einer aus seiner Clique.

»Er’s dummer Junge, du weißt«, meint der Nächste zu wissen.

Khalims Gesichtszüge entspannen sich langsam, auch seine Schultern wandern wieder von der Angriffshaltung zurück in ihre Ausgangsposition. Dann jedoch runzelt ein dritter Kumpel die Stirn und beugt sich zu Khalim vor. »Gestern«, sagt er leise, »er hat dein Mutter Huansohn gesagt.«

Der in seinem Stolz verletzte Khalim reißt jetzt die Augen auf und fletscht seine Zähne. Mit einem Ruck dreht er sich zu Amir und stampft los. »Du kleine Schwuchtel!«, brüllt er und spuckt dabei voll blindem Zorn. »Warum, du Jude, du hast mein Mutta …«

Weil ich bereits in der Schusslinie zwischen den beiden stehe, brauche ich jetzt nur noch meine Arme auszustrecken und Khalim an den Schultern festzuhalten, um ihn so daran zu hindern, ohne Rücksicht auf Verluste auf den anderen Jungen einzuprügeln. Weil Khalim dadurch noch wütender wird, greife ich etwas fester zu, schiebe ihn vor die Tür und trete sie mit aller Kraft hinter mir zu. Dann lasse ich ihn los und brülle ihn aus voller Kehle an: »Bist du jetzt vollkommen bescheuert?«

Meine Stimme hallt durch den Flur, dann herrscht Stille.

»Aber er hat mein Mu…«

»Nichts hat er!«, brülle ich wieder und sehe im Hintergrund eine Kollegin, die den Kopf aus ihrem Klassenzimmer streckt. Ich nicke ihr zu und fahre dann leiser, aber kein bisschen weniger wütend fort. »Amir wollte dir mit seinem Beispiel helfen! Hast du daran schon mal gedacht?«

Während meines oft trainierten und gut gespielten Zornanfalls wird aus dem wutschnaubenden Stier, der eben noch durch die Klasse stürmen wollte, ganz schnell ein kleinlautes Kälbchen. Einen Augenblick gönne ich uns beiden zum Durchatmen, dann erreicht der Lärmpegel im Klassenraum ein kritisches Level. Ich reiße die Tür wieder auf, schicke Khalim mit ausgestrecktem Arm und messerscharfem Blick hinein und schreite dann wie ein Matador ganz langsam hinterher – auf geht’s also in weitere fünfunddreißig Minuten pädagogischen Nahkampf.

Bis zur großen Pause werde ich es schon noch aushalten. Dann habe ich ganze fünfundzwanzig Minuten Zeit zur Rehabilitation, bevor die nächsten anderthalb Stunden beginnen, in denen ich das weiterführen werde, was hier im Kollegium schon lange nicht mehr Unterricht, sondern Schadensbegrenzung genannt wird. Oder Elendsverwaltung.

Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange diese Szene jetzt zurückliegt – nur, dass sich viele Eindrücke aus meiner Zeit als Vertretungslehrer so tief in meine Hirnwindungen gefressen haben, dass es mir vorkommt, als hätten sie gestern erst stattgefunden. Manchmal denke ich lächelnd daran zurück, zuweilen romantisiere ich die Zeit, doch früher oder später kommt stets der fade und beizeiten bittere Beigeschmack dazu, den die Realität dieser Kinder mit sich bringt.

Immer wieder frage ich mich, ob ich diesen Job noch einmal annehmen würde. Ob ich mich also wieder hauptberuflich anschreien und bespucken lassen würde – für das schlechte Gehalt eines Quereinsteigers, dafür aber mit der Perspektive auf eine höchst unklare berufliche Zukunft, aufgewertet immerhin durch gelegentliche Lernerfolge der Kids oder vereinzelte Momente ihrer ungefilterten kindlichen Dankbarkeit. Und stets kommt meine Antwort auf diese Frage wie aus der Pistole geschossen, denn selten war ich mir einer Sache so sicher wie dieser: Ich weiß es nicht.

Auch nach Jahren der Freiberuflichkeit bin ich hin- und hergerissen. Mein Ausstieg aus diesem Irrenhaus ist nun ein Weilchen her, und dennoch besteige ich ein emotionales Karussell, wenn ich an meine Zeit als Lehrer an einer Berliner Grundschule zurückdenke: an die Wut, die Trauer, die Verzweiflung und die blanke Frustration; an den Kampf gegen Zustände, an denen ich nichts ändern konnte; an die Arbeit in der politisch verwahrlosten Institution Schule, wo resignierte und zynische, aber auch engagierte und motivierte Lehrer regelmäßig an einem Job scheitern, der eigentlich so wundervoll sein könnte – und der so verdammt wichtig ist.

Und auf der anderen Seite ist da die Erinnerung an die Schüler, die ganz offensichtlich unschuldig an ihrer Situation, aber doch die Leidtragenden sind; denen jeder Funken meiner Aufmerksamkeit ein Lächeln ins Gesicht zauberte; die hungrig sind nach Wissen und die trotz eines Schulsystems, das ihre Neugierde zwar nicht mit Absicht, aber doch sehr zuverlässig zerstört, danach lechzen, sich diese spannende Welt zu erschließen – wenn auch auf ganz anderem Wege, als es verstaubte Lehrpläne, destruktiver Leistungs- und Zensurendruck oder andere pädagogische Schnapsideen vorsehen, deren Sinnhaftigkeit schon längst widerlegt ist.

Fast täglich bin ich in Gedanken bei diesen Kids, und zwar vor allem dann, wenn ich Kindern oder Jugendlichen ihres Schlags begegne. Denen, die sich fernab der Spielregeln des sozialen Miteinanders im Bus oder im Supermarkt verhalten wie die Axt im Walde; den Handy-Musik-Hörern und In-die-U-Bahn-Rotzern; denen, die ihr Übergewicht und ihre Bewegungsarmut mit Burgern und Bildschirmen jeglichen Formats aufrechterhalten; denen, die zu sechst nebeneinander zwischen McDonalds und Mediamarkt in der Shoppingmall sitzen und kein Wort miteinander reden, sondern gemeinsam und doch einsam auf ihre Handys starren. Zu erkennen sind sie leicht, die Abgeschlagenen, die weitgehend Chancenlosen, spätestens dann, wenn sie den Mund aufmachen: an ihrer Sprache, auf die ich aus zwei Gründen höchst sensibel reagiere.

Der erste Grund ist eine mentale Software, die im Betriebssystem von Lehrerkindgehirnen vermutlich vorinstalliert ist und ausnahmslos jeden Sprachfetzen auf ihre Richtigkeit hin überprüft. Schon beim kleinsten Fehler schlägt dieses Programm sofort Alarm und gibt die Korrektur an meinen Sprachapparat weiter – ohne vorher vom Höflichkeitsmodul einschätzen zu lassen, ob dies von meinem Gegenüber überhaupt gewünscht wird. Leider ist weder die Deinstallation noch die temporäre Deaktivierung dieser Klugscheißer-App möglich, allerdings war sie während meiner Arbeit als Lehrer derart überlastet, dass sie ständig abstürzte und so im Laufe der Zeit deutlich nachgiebiger wurde.

Seit meinem beruflichen Ausstieg aus der Schule ist die App jedoch von ganz allein zu ihrer ursprünglich geringen Fehlertoleranz zurückgekehrt, und so muss ich mir oft ganz bewusst auf die Zunge beißen, um nicht ständig mit ungebetenen pädagogischen Dienstleistungen um mich zu werfen.

Was mich jedoch stets begleitet hat, ist der zweite Grund für meine Sensibilität gegenüber der fehlerhaften Anwendung meiner Muttersprache: die große Sorge um all jene, die diese Sprache so schlecht beherrschen, dass mir unwillkürlich große Fragen durch den Kopf geistern. Wie liest sich ein Bewerbungsschreiben solcher Jugendlicher? Wie klingt ein Vorstellungsgespräch mit ihnen? Oder gar eine mündliche Prüfung der wenigen, die es über die Realschule und das Abitur hinaus bis an die Uni schaffen? Was wird aus all denjenigen, die diese verkümmerte Ausdrucksform nicht als vorübergehenden Jugendslang wieder ablegen können? Auf welchem Wege lösen sie als Kinder ihre Konflikte untereinander, wie als Jugendliche oder Erwachsene? Wie erklären sie ihrem Nachwuchs die Welt, wie flüstern sie einander Liebesgeständnisse ins Ohr? Verstehen sie eine Bedienungsanleitung, ein Kochrezept oder ein Parteiprogramm? Wie um alles in der Welt soll ihre Sprache zu einer verlustfreien Kommunikation taugen? Und ist ihre limitierte sprachliche Reichweite auch Ausdruck eines limitierten geistigen Horizonts – oder ist das bloß eine Unterstellung, ein falscher Rückschluss, der die Chancen dieser Menschen von vornherein massiv einschränkt?

Und vielleicht noch immer die brennendste aller Fragen: Welche Maßnahmen sind – auch über ein bildungspolitisches Umdenken hinaus – nötig, um diese Generation Isch so zu fordern und zu fördern, dass sie sich dauerhaft am gesellschaftlichen Leben beteiligen und entsprechend auch daran teilhaben kann?

Betrachte ich jedoch auf der anderen Seite den oft ungetrübten Spaß, den diese Jugendlichen miteinander haben, die Geschwindigkeit, in der sie kommunizieren, den vereinzelt blitzgescheiten Humor, den sie aus ihrer Sprache generieren, und die Kreativität, mit der sie mindestens zwei Sprachen miteinander vermengen, dann frage ich mich schon, ob meine Sorge um sie, um ihre gesellschaftliche Akzeptanz und ihr Wohlergehen doch eher unberechtigt ist. Wandelt sich unsere Sprache möglicherweise in derselben Geschwindigkeit wie immer, nur fällt es mir, der ich seit immerhin fünfzehn Jahren kein Teenager mehr bin, inzwischen einfach stärker auf? Lösen sich die Probleme dieser Generation dann in Wohlgefallen auf, wenn es heißt: »Auch isch bin Deutschland«? Ist die Veränderung unserer Sprache nicht einfach Ausdruck des gesellschaftlichen Wandels hin zu einer vielfältigeren, ja eben multikulturellen Gesellschaft? Schlagen selbst ernannte Sprachschützer falschen Alarm, wenn sie den Untergang des Abendlandes prognostizieren, nur weil ein gewisser Teil unserer Gesellschaft auch dann einen Satz versteht, wenn er keine Artikel oder Personalpronomen enthält?

Es bleibt dabei, ich bin hin- und hergerissen. Nur in einem eher einfachen Punkt bin ich mir sicher: Wer keine gemeinsame Sprache spricht, wird sich nicht verstehen. Und Verständnis ist die Grundvoraussetzung für ein friedliches Zusammenleben.

1Einige der in diesem Buch verwendeten Formulierungen könnten Ihnen rätselhaft vorkommen. Ein Glossar finden Sie auf S. 238.

Berufsbildungstrallala für alle!

Hallöchen Herr Müller, stand in der SMS, die mich letzten Freitag erreichte. Hab die erste Woche nach den Ferien heil überstanden. Hier geht’s immer noch drunter und drüber, schau doch mal wieder rein, ist witzig :) Dienstag, zweite große Pause auf’m Hof, dann Kaffee? Grüße aus dem Irrenhaus! Dein Geierchen

Als ich heute mein Fahrrad am selben Straßenschild vor dem Schulhof anschließe wie früher, weht mir ein süßlich herber Geruch um die Nase. Die Quelle dieses erlesenen Dufts ist ein Kreis Jugendlicher, die in ein paar Metern Entfernung vorm Hoftor stehen und einen stark qualmenden Joint rauchen, den sie im Uhrzeigersinn herumreichen. Unbemerkt beobachte ich die Jungs.

»Iiieeebergutes Zeug!«, schwärmt der Größte von ihnen und zieht ein zweites und ein drittes Mal an der Tüte. Als er erneut ansetzen will, protestieren die anderen lauthals.

»Gebe mal jetz rüber der Gerät, ja?«, pöbelt sein rechtmäßiger Nachfolger ihn an. »Oder hast du Pattex an deine Finger, yalla?«

»Verpiss disch, ihr Geizköpfe!«, verteidigt sich der sportlich gebaute Kerl, der seinen Rucksack über einer Schulter trägt und nun doch noch einmal am Joint zieht. »Sch’abe Deutsch gleisch«, erklärt er beim Ausatmen, »und meine Lehrer er’s krasser escheck, ja?«

»Du meinst diesem Schröder?«, will sein Nachbar wissen.

Der Große nickt, woraufhin ihn die Truppe lauthals auslacht.

»Dann ziehma nochma, Junge!«, ermuntert ihn ein anderer. »Bei Schröder du brauchst die Iiieeeberdosis.«

Bevor ich von ihnen bemerkt und vielleicht als Bedrohung wahrgenommen werde, wende ich mich lieber ab und betrete den Schulhof – meine frühere berufliche Wirkungsstätte. Äußerlich hat sich hier seit meinem Ausstieg nichts verändert: Der Putz bröckelt weiter von der Fassade, die einzigen Farbkleckse in dieser Betonwüste sind nach wie vor ein paar Graffiti und überquellende Mülleimer. Wie früher werden die steinernen Tischtennisplatten nicht zum Spielen genutzt, stattdessen lümmeln die Kids darauf herum und konsumieren kohlensäurehaltige Erfrischungsgetränke und ungekochte Nudelsnacks.

Was sich hier aber sehr wohl geändert hat, ist die Schülerschaft – und zwar so massiv, dass von Kids eigentlich kaum mehr die Rede sein kann. Die Reform, die noch zu meinen Zeiten losgetreten wurde, ist nämlich so tiefgreifend, dass – pädagogisch betrachtet – kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist: Aus einer Grundschule ist eine sogenannte Gemeinschaftsschule geworden, und die endet nun nicht mehr mit der sechsten, sondern mit der zehnten Klasse. Damit reagiert die Politik auf die Ergebnisse der internationalen Bildungsforschung, die in weiten Teilen Europas längst berücksichtigt werden, nur hierzulande (wie so oft) lange ignoriert wurden: Je länger Kinder gemeinsam eine Schule besuchen, je später sie also voneinander separiert werden, desto mehr profitieren sie davon – und zwar sowohl die Leistungsschwachen als auch die Leistungsstarken.

Allerdings will auch ein solch sinnvolles Konzept sorgfältig geplant werden, und nach allem, was ich von Geierchen und meinem ehemaligen Konrektor Alex Springer gehört habe, hat sich die Berliner Senatsverwaltung in Sachen Kurzsichtigkeit und Inkompetenz mal wieder sehr großzügig gezeigt: Die Räumlichkeiten des Gebäudes reichen für die neue Schulform nicht aus, sodass nun allen Jahrgängen die Fachräume fehlen. Im Zuge der sogenannten Inklusion, die einen gemeinsamen Unterricht von Schülern mit und ohne Lern- und anderen Behinderungen vorsieht, wurde außerdem die benachbarte Sonderschule aufgelöst und all ihre Schülerinnen und Schüler den Klassen der neuen Gemeinschaftsschule zugewiesen – und auch hier wurde eine gute Idee schlecht umgesetzt, denn ohne angemessene Weiterbildung des Lehrpersonals oder ausreichende Unterstützung durch Sonderpädagogen ist das Scheitern einer solchen Aktion vorprogrammiert.

Weil sich solche Dinge natürlich im Bezirk herumsprechen, laufen die Klassen eins bis sechs unter der Leitung meines ehemaligen Konrektors Alex Springer zwar recht stabil, die neuen Klassen sieben bis zehn gelten jedoch – schenkt man Springer und Geier Glauben – als bezirksweites Abstellgleis für schwer vermittelbare Oberschüler und all jene, deren Eltern sich nicht rechtzeitig um eine Alternative gekümmert haben.

Mit diesem Wissen betrete ich das Pflaster, auf dem es in der Vergangenheit für mich schon recht abenteuerlich zuging. Ich stecke die Hände in die Hosentaschen und schlendere über den Hof, wobei mein Lehrerinstinkt sofort zum Leben erwacht und ich meinen alten Arbeitsplatz unwillkürlich nach Auffälligkeiten scanne. Dabei fällt mein Blick auf ein paar Mädels, die Kopf an Kopf im Kreis stehen und kichern. Eine von ihnen bemerkt mich, flüstert den anderen etwas zu, dann starren alle zu mir herüber.

»S’los?«, will die Größte von ihnen wissen. »Kauf dir ma Prosieben, wo du kannst glotzen, ja?!«

»Was, was, was? Kummanischso, du Kartoffel!«, pöbelt eine Kleinere mich an und versteckt sich im Anschluss schnell zwischen den anderen.

Ein drittes Mädchen betrachtet mich eingehend, runzelt die Stirn und lächelt mich dann aus ihrem propperen Gesicht freundlich an, während sie auf mich zu läuft. »Herr Mülla?«, fragt sie vorsichtig. »Kennst du misch noch?«

Erst nach einem Augenblick erkenne ich meine ehemalige Schülerin Melek, die ich gemeinsam mit Geierchen in der damals legendären 6e unterrichtet habe. Nur Sekunden später haben sich die anderen aus der Gruppe wie eine Pinguinfamilie hinter ihr aufgereiht. Teils stark geschminkte und von Kopftüchern eingerahmte Gesichter lugen vorsichtig hinter Meleks etwas rundlichem Körper hervor, ihre Münder verdecken sie beim Tuscheln.

»Wer iss er?«, will ein Mädchen wissen, bei dem nicht nur der Kopf, sondern auch der restliche Körper mit eng anliegenden und aufwendig gesteckten Tüchern umwickelt ist. »Und woher du kennst ihm?«

Ein Raunen geht durch die Menge, als Melek ihre Kameradinnen über meinen ehemaligen Job an deren Schule aufklärt.

Weil ich jetzt sowieso als Lehrer wahrgenommen werde, stelle ich mich den Mädels ganz förmlich vor, verschränke meine Hände hinterm Rücken und lasse gleich mal eine typische Erwachsenenfrage vom Stapel: »Ihr seid doch in der Zehnten, oder?«

Sie nicken.

»Wisst ihr denn schon, was ihr nach der Schule machen wollt?«

»Oha, is noch überlange, ja?«, antwortet die Eingewickelte und entzückt mich dabei mit ihrem jugendlich-optimistischen Zeitgefühl, denn das Schuljahr wird am Ende verdammt schnell vergangen sein. »Ersma wir müssen ein Paraktikon machen. Isch geh Modd’l!«

Entschieden verschränkt sie die Arme vor der Brust und setzt einen Schmollmund auf, die anderen hingegen buhen sie aus.

»Was du gehst Modd’l?«, ruft Melek lachend. »Du kannst nischma Kettwohk!«

Mit leicht gerecktem Kinn stolziert das Mädchen los und setzt auf einer imaginären Linie einen Fuß vor den anderen. Dazu stützt sie eine Hand in die Hüfte, dreht sich nach ein paar Metern schwungvoll um und läuft wieder auf uns zu.

»Eine Modd’l mit Kopftuch«, sagt Melek und verdreht die Augen, »dann du bist Nasenmodd’l, oda was?! Was mit Haare, Brüste, Ahsch und so? Oder, Herr Mülla?«

Ich zucke mit einer Schulter und schiebe die Unterlippe vor.

»S’miregal«, widerspricht nun die angehende Schönheit. »Besser als wie Hartz Vier. Isch geh eh nur Hauptschulabschluss, dann isch soll imma Tschobb-Tzenta sitzen, oda was?« Sie zeigt Melek den Mittelfinger. »Fick disch!«

Stille kehrt ein, dann schiebt sich ein anderes Mädchen in den Vordergrund, das seine langen Locken offen trägt und deutlich dezenter geschminkt ist als die übrigen. Keinen Deut leiser als ihre Vorrednerinnen, dafür aber besser artikuliert, erklärt sie uns, ihr Praktikum bei einer Bank absolvieren zu wollen – einem Arbeitsplatz, von dem sie sich Sicherheit verspreche, auch weil dort immer wieder Mitarbeiter mit türkischen Sprachkenntnissen gesucht würden.

»Laaaaangweilig!« Melek schubst sie freundschaftlich an. »Du kannst doch Modd’l gehen, Samira.«

»Samira?« Ich schaue das Mädchen genauer an. »Krass, du warst doch auch …«

»… in der Züscho-6e, ja.« Sie nickt und lächelt vorsichtig. »Aber isch schreibe schon bald Bewerbung bei der Bank, ja?!«

»Herr Mülla, Herr Mülla, Herr Mülla?« Melek schiebt sich vor Samira. »Wo hast du gemacht dein Praktikum?«

»Ich?« Einen Moment lang muss ich tatsächlich überlegen. »Ach ja: im Kindergarten.«

»Süüüüüüüüß!«, antworten die Mädels im Chor.

»Abboooh, isch gehe auch Kindergarten«, platzt es aus Melek heraus. »Sch’mache ein Ausbildung da, dann iebergute Gehalt, zweitausend, dreitausend, ja?«

»Ohaaaaaaa!«, staunen die anderen im Chor und halten sich die Hände vor die geschminkten Lippen. »Karass viiieeel!«

»Aber brutto, oder?«, frage ich in die Runde.

»Brutto?« Melek zieht eine halbe Oberlippe hoch und dreht ihren Kopf zu mir. »Äääh … Nein, Herr Mülla, es gipps jetzt Euro.«

Und damit wären wir eigentlich auch schon wieder mitten im Unterricht. Weil ich aber nicht mehr der Lehrer der Mädels bin, wechsele ich lieber das Thema und frage, welche meiner ehemaligen Schüler noch diese Schule besuchen.

Gut informiert, wie Melek in Sachen Personalien schon immer war, kann sie mir sogar sagen, wann wer eine Ehrenrunde gedreht hat. »Bei vielen von uns war immer nur ein Frage von Zeit, bis wir bleiben sitzen. Aber jetze?« Ein fröhliches Grinsen erhellt ihr Gesicht. »Wir sind wieder in eine Klasse.«

»Und dreima darfste raten«, mischt sich eine vertraute Stimme von hinten ein, »wer den Sauhaufen leitet.«

Da ist er also: Geierchen. Breitbeinig kommt der gut trainierte Endfünfziger in unsere Runde gestiefelt, zerquetscht zum Gruß meine Hand und grinst mich dabei so breit an, dass ich von seinen weißen Zähnen im Sonnenlicht geblendet werde.

»Nu kick ma eena an, der Möchtegern-Lehrer. Na, Herr Mülla, wie jeht ett?«

Ich verabschiede mich von den Mädels, dann schlendere ich neben meinem Ex-Kollegen zwischen den Teenagerhorden hindurch über den Hof bis ins Schulgebäude.

»Seit ick die Großen unterrichte, kann ick dir saren: Vajiss allet, watte als Grundschullehrer jelernt hast«, erklärt er mir und hält sich vor den stinkenden Toiletten im Eingangsbereich routiniert die Nase zu. »Oberschüler sind ’ne andere Jewichtsklasse. Die hamm jenauso wenich Durchblick, aber noch weenja Bock wie die Kleenen.«

Mit diesen Worten betreten wir das Lehrerzimmer, und auch hier hat die Veränderung wohl nur im Personalbereich stattgefunden. Das Mobiliar hingegen ist noch immer geprägt vom Stil der 70er-Jahre: moosgrüne Sitzpolster zu dunkelbraunem Teppich, Buchenfurnierfolie auf Pressspanmöbeln und orangefarbene Vorhänge, die dem hereinfallenden Tageslicht einen Farbton verleihen, neben dem jede App für Vintagefotos nur abstinken kann. Dazu duftet es nach warmem Kopierpapier, kaltem Filterkaffee und Staub. Einige der anwesenden Lehrkräfte sprechen leise mit sich selbst, andere starren kauend und mit einem Graubrot in der Hand auf den Tisch. Nur drei jüngere Lehrerinnen tauschen sich etwas lauter über ihren Unterricht aus.

»Und dann«, sagt eine von ihnen gerade, »hat er mich als Fotze beschimpft und ist danach einfach rausgegangen. Könnt ihr euch das vorstellen?«

»Sei doch froh«, entgegnet eine andere. »Ich wurde gestern wieder mit Stiften beworfen, als ich die Hausaufgaben einsammeln wollte.«

»Und watt lernen wa daraus?«, schaltet Geierchen sich in die Diskussion ein. »Na, Strafarbeit und Hofdienst, Mensch! Abba sowat lernta nich an eure Uni, wa?« Er grinst die Damen an, doch als die Dritte gerade widersprechen will, hebt er die Hand. »Ja, komm, is jut, ihr macht ditt schon. Ick hab zu tun.«

Mit diesen Worten lässt er die Lehrerinnen stehen, schnappt sich einen Ordner und hält ein paar Kolleginnen von mir fern, die mich noch von früher kennen und gerade begrüßen wollten. »Hört uff jetze, den könnta später vollquatschen«, raunt er ihnen zu, »wir hamm jetzt watt Wichtjet zu besprechen.«

»Zu besprechen?« Meine linke Augenbraue hebt sich. »Ich dachte wir trinken gemütlich …«

»Du sollst nich denken.« Geierchen zwinkert mir zu, schnappt sich seinen riesigen Schlüsselbund und weist mit dem Kopf nach oben. »Heute wird jeackert. Komm, wir jehn in meene Klasse, da hammwa unsre Ruhe.«

Unsere Schritte knirschen auf dem schmutzigen Linoleumboden, und weil es auch im Treppenhaus inzwischen nach Toilette riecht, vergesse ich meine Neugier auf Geierchens Plan vorläufig und konzentriere mich nur auf das Atmen durch den Mund.

Im ersten Stock angekommen, kickt Geierchen ein leeres Trinkpäckchen weg, das vor ihm auf dem Boden liegt, hebt es vor einer der Klassentüren auf und steckt dann den Schlüssel ins Schloss. »Welcome to my zehnte Klasse«, ruft er feierlich in den Raum, pfeffert das Trinkpäckchen in den Müll und präsentiert mir die jämmerlichsten fünfzig Quadratmeter, die ich seit meiner Heimkehr aus dem pädagogischen Frontdienst gesehen habe.

»Allet beim Alten«, sagt Geierchen, fährt dabei mit dem Zeigefinger über einen Schrank und hält mir das Ergebnis anschließend unter die Nase. »Ett wird nich jeputzt, die Wände haick selbst jestrichen, ditt Grünzeuch haick uff’n Polenmarkt jekooft, und die Möbel der Kids«, er rüttelt an einem der Stühle, bis eine Schraube herausfällt, »sind im Eimer. Jenau wie die Kinnas selbst.«

»Nun mal eins nach dem anderen, Geierchen«, bremse ich ihn und nehme in der ersten Reihe auf einem wackligen Stuhl Platz. »Jetzt verrat mir doch bitte erst einmal, was du mit mir …«

Sein Grinsen ist so bedeutungsschwanger, dass ich den Atem anhalte und den Kopf schüttele.

»Du willst mich doch nicht etwa wieder zum Lehrer machen, oder?«

»Quatsch. Ick weiß doch, datte als Pressefutzi für diese Stiftung jenuch zu tun hast. Nee, nee!«

Zu meiner Beruhigung schüttelt er den Kopf und kramt eine Akte aus seiner Tasche, die er aus dem Handgelenk auf meinen Tisch wirft. Auf dem Umschlag wurde mit einer Büroklammer ein Foto befestigt. »Kenntze den noch?«

Mit offenem Mund starre ich auf das Porträt, das einen grimmig dreinschauenden Teenager zeigt.

»Krass!« Auf den zweiten Blick erkenne ich den Jungen, der sich gerade noch mit einer gehörigen Portion Marihuana auf seinen Deutschunterricht vorbereitet hat. »Das ist doch Khalim.«

Geierchen nickt, und so erscheint vor meinem inneren Auge der gewitzte Sechstklässler, den wir damals unterrichtet haben. »Was ist denn mit dem passiert? Das sieht ja aus wie ein Fahndungsfoto.«

»Könnte daran liejen, dassit eens is. Na ja, jedenfalls fast. Ditt Bild is vor’n Ferien uff’m Revier entstanden«, klärt Geierchen mich auf. »Is ooch nich ditt erste Mal.« Er atmet tief durch und mustert mich dann von oben bis unten. »Kapierste jetze, warum de hier bist?«

Blinzelnd blicke ich aus der Akte hoch und schüttele langsam den Kopf.

»Na jut, denn klär ick dich ma uff …« Seufzend lässt Geierchen sich auf seinen Lehrerstuhl fallen. »Khalim hattet hart erwischt, aber ick fang ma vorne an.«

Während des folgenden Berichtes wendet Geierchen den Blick nicht vom blauen Himmel ab, der sich heute über den grauen Schulhof und die Stadt spannt.

Im Sommer 1999 wurde Khalim Farroukh als Sohn eines jungen libanesischen Paares in Berlin-Wedding geboren. Sein zweiter Vorname lautet Djihad, laut Geier wuchs er in einer Parallelgesellschaft auf, hatte also vor seiner Einschulung kaum Kontakt außerhalb des arabischen Freundes- und Familienkreises seiner Eltern. Als Khalim zwei Jahre alt war, brachte seine Mutter ein zweites Kind zur Welt, ein Mädchen. Ein weiteres Jahr später verließ der Vater die Familie. Dessen älterer Bruder, Khalims Onkel, übernahm daraufhin die Erziehung der Kinder, regierte wohl mit strenger und oft auch mit flacher Hand. Als Khalim 2006 eingeschult wurde, beherrschte er die deutsche Sprache nur bruchstückhaft.

»Wo so ’ne Biografie hinführt«, Geierchen zeigt auf die Akte und reibt sich lange die Stirn, »haste Schwarz auf Weiß vor dir. Schulischet Versagen, falsche Freunde, ständich am Schwänzen, kleinkriminellet Milljö, ’n janzen Tach stoned bis inne Haaspitzen, keene Hausaufgahm …« Mit zusammengekniffenen Augen schaut Geierchen mich an. »Muss ick noch mehr sagen?«

Gedankenverloren starre ich auf das Foto und versuche, diese Geschichte mit dem Bild zu verknüpfen, dass ich von dem Jungen aus meiner Zeit als sein Lehrer noch im Kopf habe. »Wenn ich mich recht erinnere, war Khalim doch ein ganz cleveres Kerlchen. Zwar recht aggressiv, aber auch ziemlich pfiffig und zwischendurch sogar recht einfühlsam«, denke ich laut nach. »Als ich vor zwei Jahren zum Sommerfest hier war, hab ich mich echt gut mit ihm unterhalten.«

»Aus dem Kerlchen is ’n Kerl jeworden.« Geierchen spannt seine Nackenmuskeln an. »Aber watt für eena! Kann ick weitererzählen?«

Ich nicke, und so berichtet Geierchen von dem Tod des Onkels, der vor zwei Jahren einem Krebsleiden erlag. Khalim traf dieser Verlust wohl härter, als Geierchen es erwartet hätte, und so brachen die schulischen Leistungen des Jungen stark ein, er blieb sitzen und sammelte erste Erfahrungen mit der Polizei.

»Meist Klopperein«, erklärt Geierchen, »aber üble. Ditt wurde erst besser, als der Vater plötzlich wieder uffjetaucht is.«

»Wie, der war dann auf einmal wieder da, oder was?« Ich schaue aus der Akte hoch, in die ich mich gerade vertieft hatte. »Woher weißt du das denn überhaupt alles?«

»Guten Morgen, Möllerchen!«, bellt er mich an. »Ick bin sein Klassenlehrer, Mensch.«

»Stimmt.« Mit der Hand am Kinn nicke ich. »Seit wann unterrichtest du eigentlich die Oberstufe? Du bist doch eigentlich Grundschul…«

»Na, ditt fraacht der Richtje!« Er schüttelt den Kopf. »Kennze doch von dir: Wer bei drei nich uff’n Baum is, wird einjestellt – oder ehmnt befördert. Jedenfalls hab ick mit Khalims Mutter jesprochen, mit ihm selbst tausend Mal, und mit seiner ehemaljen Klassenlehrerin.«

»Und was ist mit der? Wo ist …«

Geierchen zieht eine Braue hoch und kreist mit dem Zeigefinger neben seiner Schläfe.

»Burnout?« Er nickt. »An den Stadtrand gezogen?«

»Potsdam. Kann ick weitermachen? Ditt Finale kommt ja noch.« Er nimmt einen Schluck aus seiner Kaffeetasse und schaut wieder aus dem Fenster. »Der Vater war echt jut druff, keen Heilja, aber ’n anständja Kerl. Mit dem haick schon allet jeplant. Er spielt den juten Bullen, und ick den bösen. So wollten wa Khalim zusamm durch de Zehnte schleifen.«

»Aber?«

»Aber …« Er seufzt einmal tief und schaut mich dann an. »Inna letzten Ferienwoche, kurz nach Khalims sechzehnten Jeburtstach, is der Mann über ’ne grüne Fußgängerampel jelaufen und dabei von een Betrunkenen überfahren worden.«

»Ach du Sch…«

»Ditt kannste aber laut saren.«

Wir schweigen. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit wage ich die Frage: »Ist er …«

»Im Koma«, unterbricht mich mein alter Kollege. »Intensivstation. Aber wenn de mich fragst, jesund wird der nich mehr.«

»Und Khalim?«

Geierchen lehnt sich in seinem Stuhl zurück, faltet die Hände auf seinem Bauch und starrt durch seinen Schreibtisch hindurch. »Vollkommen ausjeflippt. Der erste Schultach war …« Er legt beide Hände vors Gesicht. »Der Junge war uff so ’n juten Weech! Jestern hamm de Bullen hier anjerufen. Wieder ’ne Schläjerei, Krankenwagen, ab uffe Wache, ditt volle Programm.«

Ich überfliege Khalims Schulakte, die gegensätzlicher nicht sein könnte: sehr erfolgreiche Teilnahmen an Sportveranstaltungen, dann wieder Beleidigungen von Lehrern, gefährliche Prügeleien auf dem Schulhof, dazu eine Zwei in Mathematik, Kiffen auf der Schultoilette und zuletzt Verdacht auf Dealerei.

»Also unterm Strich ist der Typ nicht doof, aber aggressiv und frustriert, richtig?«

Geierchen nickt.

»Und was hab ich jetzt damit zu tun?«

»Hastet also immer noch nich kapiert, he?« Langsam steht der Mann mit der rosafarbenen Lesebrille auf, die noch immer an einer Goldkette um seinen Hals hängt, schlendert um seinen Tisch herum und bleibt schließlich vor mir stehen. Dann verschränkt er die Arme vor der Brust und schaut mich ohne zu blinzeln von oben an. »Du wirst sein Nachhilfelehrer.«

»Ich?«

Wir starren uns an.

»Aber …«

»Überleg ett dir bitte jut. Ditt is Khalims letzte Chance.«

»Worauf?«

»Na uff ’n orntlichen Schulabschluss.«

Mit halbem Hintern setzt er sich auf sein Lehrerpult und klärt mich in wenigen Sätzen darüber auf, dass Khalim gerade mit Ach und Krach die neunte Klasse mit dem geringsten Abschluss beendet hat, den unser Schulsystem anbietet, und sich in einem knappen Jahr entscheiden wird, ob er daran noch etwas ändern kann.

»Vor’n Ferien hamm der Fadda und ick jedacht, wir kriegen den Jungen noch zum erweiterten Hauptschulabschluss. Tja …« Plötzlich steht Geierchen auf und läuft unruhig vor der Tafel auf und ab, dann dreht er sich zu mir um. »Wenn Khalim so weitermacht, kanna nacha Zehnten direkt uff’s Amt spaziern!«

»Aber immerhin hat er einen Abschluss«, werfe ich ein. »Außerdem gibt’s den Hauptschulabschluss doch gar nicht mehr, oder?«

»Jaja, alter Wein in neuen Schläuchen.« Geier lacht trocken. »Ditt heißt jetzt zwar Berufsbildungsreife, aber ’ne Lehrstelle krisste damit ooch nich. Hör jut zu …« Er holt einen Zeitungsartikel aus der Schublade seines Schreibtisches und liest mir Fetzen daraus vor. »›Knapp die Hälfte aller Hauptschüler findet keinen Einstieg, nur ein Viertel schafft es über die Ausbildung in die Vollbeschäftigung, ein weiteres Viertel scheitert beim Versuch, Anschluss an die Welt der qualifizierten Arbeit zu finden.‹« Über seine Lesebrille schaut er mich an. »Watt grinst’n du so frech?«

»Ach nichts.« Ich halte mir die Hand vor den Mund. »Ich wusste bloß nicht, dass du auch Hochdeutsch sprichst.«

»Vorsicht Freundchen, ja?« Er zwinkert, hält dann aber den Zeitungsausschnitt wieder hoch. »Watt ick damit saren will: Der Junge brauch mindestens diese erweiterte Berufsbildungstrallala, und ick denke, mit na juten Untastützung kanna ditt ooch schaffen. Außadem mussa sich bewerben um ’ne Ausbildung, sonst kickta in een Jahr doff ausse Wäsche.« Geierchen setzt sich wieder hin, nimmt die rosafarbene Lesebrille von der Nase und sagt: »Ick will keene Antwort von dir hören, bevor de Khalim nich im Deutschunterricht jeseh’n hast.«

Ich schaue von der Akte hoch. »Wann?«

»In exakt … sechs Minuten. Schröder weiß Bescheid, ditt is der Deutschlehrer.«

»Was sagt denn eigentlich die Schulleitung dazu, dass ich hier …«

»Weeß ick doch nich«, unterbricht er mich forsch, »is mir abba och ejal. Jetzt stell ick dir erstma Schröder vor, los.«

»Hat der Kollege auch einen Vornamen?«, frage ich beiläufig, als wir den Klassenraum verlassen.

Geierchen bleibt abrupt stehen und schaut mich von unten an. »Du stellst Fragen.« Er blickt einen Moment aus dem Fenster, schüttelt dann aber den Kopf. »Watt weeß ick? Komm jetze!«

Rennt krass rückwärts bei ihn

Im Lehrerzimmer angekommen, weist Geier mit dem Kinn auf einen großen Mann, der gerade am Kopierer steht. Dann pfeffert er seine Unterlagen auf den Konferenztisch in der Mitte des Raums und stellt seine Tasche auf einem der moosgrünen Stühle ab. »Tach Schröder!«, ruft er laut und nähert sich dem hageren Herrn, der einen grauen Pullunder mit beigefarbenem Hemdkragen darunter trägt. »Na, kopierste wieder dein’ Unterricht aus’n Achzijan?«

»Herr Schröder«, korrigiert ihn der streng dreinschauende Mann. »So viel Zeit muss sein. Außerdem verbitte ich mir solche …«

»Ja, ja, is klar.« Rolf grinst mich an. »Ditt is Möller, ick meine natürlich: Herr Möller.« Dann schielt er zu Herrn Schröder hoch. »Weeßte Bescheid, ja? Ick lass euch jetzt alleene, muss im Nawi-Raum noch meine Eier wärmen.«

Mit diesen Worten rauscht er davon. Einen Moment lang stehe ich neben Herrn Schröder und beobachte, wie er ein weiteres Arbeitsblatt auf das Kopiererglas legt und präzise an der Ecke ausrichtet, bevor er den Deckel schließt. Eine rahmenlose Brille sitzt auf seiner spitzen Nase, unter der sich ein sauber rasierter Schnurrbart befindet. Sein ebenfalls spitzes Kinn ist vollkommen frei von Haaren, ebenso die Oberseite seines Kopfes.

»Herr Geier brütet mit seinen Naturwissenschaftsklassen Hühnereier aus«, erklärt Herr Schröder mit dünner Stimme und drückt dann so lange auf das Bedienfeld des Kopierers, bis ein Piepton zu hören ist und der Kopiervorgang startet. »Ich verstehe einfach nicht«, zischt er zuerst leise, wird dann aber lauter, »warum es jetzt überall diese Tatschdinger hier gibt. Sind ganz normale Tasten denn aus der Mode gekommen?« Dann atmet er einmal tief durch und mustert mich aus seinen kleinen Augen. »Wie gut kennen Sie Khalim?«

»Ich habe ihn zwei Jahre lang in Mathe und Sport unterrichtet und weiß noch, dass er …«

»Gar nichts wissen Sie, Herr Müller, rein gar nichts.« Schröder verschränkt die Arme vor der Brust und schließt die Augen für einen Moment. »Nichts für ungut, aber Sie haben ja überhaupt keine Vorstellung davon, was da oben los ist. Wenn ich recht informiert bin, sind Sie von Hause aus gar kein Lehrer, oder?«

»Von Hause aus bin ich Lehrerkind und per Ausbildung Diplom-Pädagoge mit Schwerpunkt Erwachsenenbildung.«

Er schaut mich einen Moment schweigend an, dann meldet der Kopierer Papierstau. Ruckartig öffnet Schröder eine seitliche Abdeckung des Geräts, bückt sich hinunter und reißt ein zerknittertes Blatt heraus.

»Bei Khalim handelt es sich um ein ganz besonders freches Früchtchen«, spricht er gebückt in den Kopierer hinein, »der meinen Unterricht gezielt … Also, diese vermaledeite SCHEISSE hier!« Er hebt seinen geröteten Kopf und wendet sich an das Kollegium. »Kann mir mal jemand erklären, wie man …«

»Ja, kann ich«, unterbreche ich ihn und lege einen roten Hebel um, der sich direkt neben der Seitenklappe versteckt. Wie früher schiebe ich dann die Walze beiseite, ziehe das restliche zusammengeknüllte Papier aus dem Gerät, schließe die Klappe und setze den Kopiervorgang mit einem Knopfdruck fort. »Das Ding hat damals schon nicht richtig funktioniert«, sage ich ruhig. »Am besten schaue ich mir Khalim mal selbst an. Sind Sie hier fertig? Sonst würde ich schon mal …«

»Allein gehen Sie hier nirgends hin. Sie sind ja immerhin schulfremd.«

Auf dem Weg nach oben zum Unterricht bleibe ich brav hinter Schröder und kann dabei beobachten, wie er seinen strammen Schritt immer wieder schnaubend unterbrechen muss, weil ihm einer der Schüler vor die Füße läuft. Als er einen kleinen dicken Jungen mit Basecap entdeckt, der mit einem Fuß an der Wand lehnt und Kaugummi schmatzend auf sein Handy starrt, bleibt Schröder vor ihm stehen und räuspert sich – ohne erkennbaren Effekt.

Erst nach dem dritten Räuspern schaut der Teenager hoch und zuckt mit den Schultern. »Was?«

»Das heißt: ›Wie bitte?‹! Und Handys sind hier verboten.« Schröder blinzelt nervös. »Beim nächsten Mal nehm’ ich dir das sofort …«

»Schon klar«, antwortet der Junge und schaut wieder auf das Display, »sch’mache ihm gleisch weg.«

Auf den nächsten Metern höre ich gerade noch, welche Bezeichnung der Handyglotzer für Herrn Schröder übrig hat – und was der wiederum von der Sprache der Schüler hält.

»Dieses asoziale Kauderwelsch«, schimpft er vor sich hin, als er auf Geierchens Klassenraum zugeht, »ist doch glatt zum Auswandern! Und irgendwelche Sprachforscher wollen uns auch noch weismachen, das sei eine kulturelle Leistung – Dummheit ist das, sonst nix!«

Vermutlich spielt er auf die Argumentation einer Sprachforscherin aus Potsdam an, die vor einiger Zeit den Begriff »Kiezdeutsch« entwickelt hat. Darunter versteht sie den Sprachduktus vieler Jugendlicher, die meist – aber durchaus nicht immer – aus Migrantenfamilien stammen und nicht nur zahlreiche Worte aus der Heimatsprache ihrer Eltern in ihre Sprache einfließen lassen, sondern auch eine ganz eigene Grammatik verwenden.

Während vor allem die Mitglieder etablierter Milieus angesichts dieses Sprachwandels die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und der Meinung sind, darin einen Vorboten des Untergangs der deutschen Dichter- und Denkerkultur auszumachen, vertritt die Potsdamer Wissenschaftlerin einen ganz anderen, wie ich finde recht erfrischenden Standpunkt: Kiezdeutsch sei kein falsches oder schlechtes Deutsch, sondern eine ganz eigene Sprache, die auch Jugendlichen ohne Migrationshintergrund als Abgrenzung zu Erwachsenen, vor allem aber Migrantenkindern als kulturelles Identifikationsmerkmal diene.

Bis hier kann ich diese Argumentation sehr gut nachvollziehen, denn auch ich und meine Freunde haben als Teenager echt komisches Zeug geredet. Und auch heute haben es einige der Floskeln aus dem Kiezdeutsch zur Verwunderung richtiger Erwachsener bis in meinen Wortschatz geschafft – wie »übergeil«, »chill’ ma« oder »nice, I like!«. Außerdem erstaunt es mich nicht weiter, dass Kinder, die weder die Heimatsprache ihrer Eltern noch die deutsche Sprache richtig gelernt haben, sich selbst behelfen. Noch weniger verwundert, dass dabei eine bunte Mischung aus allen anwesenden Sprachen entsteht – inklusive eigener Begriffe und grammatischer Regeln.

Dieses Phänomen habe ich auch in der kulinarischen Welt beobachtet. Vor einigen Jahren flog ich mit ein paar türkischstämmigen Freunden nach Istanbul, die Heimatstadt ihrer Eltern, und sorgte für großes Gelächter, als ich vorschlug, dort einen Döner essen zu gehen. Der wurde nämlich in den 70er-Jahren von einem türkischen Gastarbeiter in Berlin erfunden und ist somit quasi das essbare Pendant zum Kiezdeutsch.

Nur bei einer Argumentationslinie, die aus der Uni Potsdam in die Zeitungen und Radiosendungen der Bundesrepublik drang, bekam ich etwas Bauchschmerzen: Aus den eher nüchternen Feststellungen ihrer linguistischen Untersuchungen zieht die Wissenschaftlerin nämlich den Schluss, dass wir uns um die sprachlichen Kompetenzen der betroffenen Kids keine Sorgen machen müssen. Die meisten Kiezdeutschsprecher, so wollen es die Forscherin und ihr Team beobachtet haben, könnten das Kiezdeutsch nämlich auch »abschalten« und würden im Unterricht oder im Bewerbungsgespräch eine Sprache sprechen, die – zumindest im weiteren Sinne – als korrektes Deutsch gelte.

Ich habe keinen blassen Schimmer, wo sie das herausgefunden haben will, denn nach allem, was ich in Klassenzimmern und auf dem Schulhof erlebt habe, verfügen nur wenige Kinder aus den betroffenen Milieus – oft genug auch ohne jeglichen Migrationshintergrund – über die Fähigkeiten, die richtigen Artikel und Präpositionen zu verwenden (oder überhaupt welche), Verben zu konjugieren, Adjektive zu beugen oder Substantive zu deklinieren. Zu diesem Phänomen, das also eher sozialen als nationalen Ursprungs ist, kommen nach meiner Erfahrung oft ein sehr beschränkter Wortschatz und eine Aussprache, die jeden Sprachtherapeuten ans Ende seines Logopädenlateins bringen würde – allem voran das wichtigste Merkmal der Generation Isch: die konsequente Aussprache des weichen ch als sch.

Vorm Klassenraum angekommen, stellt sich uns ein kleiner Schüler in den Weg, der ebenfalls eine Schirmmütze trägt und mich mit seinem Gebrüll aus meinem kleinen Exkurs in die Realität des Schulgebäudes zurückholt.

»Herr Schröda, kumma, kumma, kumma!« Er holt einmal Luft und legt dann los. »Isch hab so meine Platz gegeht, und Khalim er sagt so, sch’bin Kaffa, er denkt so er’s Hayvan, dabei bei ihn es rennt überkrass rückwärts, ja?« Der Schüler schaut Herrn Schröder an, dann mich. »Weißdu, wie’sch meine?«

Langsam atmet der Deutschlehrer durch die Nase und krallt sich am Griff seiner Tasche fest. Als er reagieren will, fällt sein Blick jedoch auf das Chaos in der Klasse, also stellt er die Tasche neben sich ab, lässt seinen Blick durch den Raum wandern und schweigt.

»Also, es ist doch immer dasselbe, wenn ich hier …«, ruft er plötzlich mit sich überschlagender Stimme. »Setzt ihr euch jetzt bitte hin? Und du, Marcel.« Er wendet sich wieder dem schmächtigen Schüler mit der Mütze zu. »Du lernst erst mal Deutsch, bevor du jemanden verpetzt, klar?«