Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

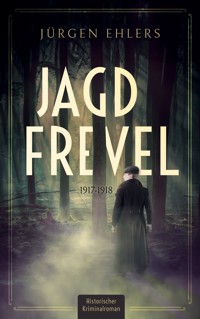

Als Wilhelm Berger im September 1917 seinen Dienst als Kommandojäger auf der Försterei Jatty in Westpreußen antritt, treibt in den Wäldern der Tucheler Heide ein Mörder sein Unwesen. Ehe die Polizei reagieren kann, schlägt der Mann ein zweites Mal zu. Der Täter ist bekannt. Es ist der Pole Franz Kleinschmidt, ein Wilddieb und Deserteur. Der Mann scheint nicht zu fassen; die kleinen Leute helfen ihm unterzutauchen. Paul Marquardt, der Polizist aus Berlin, würde den Mann am liebsten tot sehen. Berger will ihn lebend festnehmen. Gemeinsam mit der Polin Maria stellt er ihm eine Falle.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 350

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jürgen Ehlers

Eiszeitforscher und Krimiautor, geboren 1948 in Hamburg. Seit 1992 schreibt er Kurzkrimis und Kriminalromane. Er ist Mitglied im »Syndikat« und in der »Crime Writers’ Association«. Er lebt mit seiner Familie in Schleswig-Holstein. Wer mehr über ihn und seine Bücher erfahren möchte, findet viele Informationen auf seiner Webseite

https://www.juergen-ehlers-krimi.de

Inhaltsverzeichnis

Prolog

4. Juli

Förster und Jäger

Czersk, Westpreußen, 1. September 1917

Besitz

Jatty, 8. Oktober 1917

Schusswechsel

Grünthal, 26. Oktober 1917

Die Wahrheit?

Grünthal, 13. November 1917

Hinterhalt

Karsin, 26. Dezember 1917

Räuber

Konitz, 6. März 1918

Hauptmann

15. April 1918

Das Geld

Jatty, 22. Juni 1918

Der Totschießer

Jatty, 30 März 1918

Nachwort

Die Lagekarte zeigt die deutschen Ortsnamen von 1917

Veröffentlichungen (Auswahl):

Sachbücher

Kriminalromane

Prolog

Am 3. Juli 1917 schreibt der Hilfsförster Richard Weber aus der Försterei Charlottenthal in Westpreußen einen Brief an seine Eltern:

Ihr Lieben! Wir hatten heute große Dienstbesprechung. Natürlich ging es wieder um die Wilddiebe. Der Oberförster hat ein großes Gewese darum gemacht. Neulich ist wieder geschossen worden, und Schlingen haben wir auch gefunden. Im Jagen 24, genau wie beim letzten Mal. Morgen früh erwischen wir den Kerl. Ich übernehme die erste Wache bis 4:00 Uhr, dann löst Brandt mich ab. Morgen mehr. Euer Richard.

P. S.: Wir sind uns jetzt ziemlich sicher, dass es der Spitza ist, von dem ich dir geschrieben hatte.

4. Juli

Irgendwo knackt es im Unterholz. Richard Weber schrickt hoch. Der Wilderer! Wer hätte das gedacht, dass er so früh kommen würde! Es ist noch fast dunkel, und Weber weiß zwar, wo die Schlinge hängt, aber sehen kann er sie nicht. Wieder knackt es, diesmal etwas näher. Kurz darauf registriert Weber, dass sich ein Schatten zwischen den Kiefernstämmen auf ihn zubewegt. Ist das dieser Spitza? Ja, das kann er sein. Der Mann kommt näher und näher, und schließlich bleibt er stehen, keine zehn Schritte von Weber entfernt. Das ist die Stelle, an der die Schlinge hängt. Weber hat sie zugezogen, dass sie keinen Schaden mehr anrichten kann. Der Mann bückt sich, macht sich daran zu schaffen, ist offenbar dabei, die Schlinge erneut zu stellen.

Weber springt auf: »Hände hoch! Forstpolizei!«

Der Unbekannte erstarrt.

Weber geht auf ihn zu, den entsicherten Drilling in der Hand. »Los, aufstehen! Und die Hände hübsch nach oben!«

Wenn es nur nicht so dunkel wäre! Weber kann nur hoffen, dass der überraschte Wilderer keinen Fluchtversuch unternimmt.

Zögernd richtet der Mann sich auf und hebt die Arme. Ja, kein Zweifel, das ist der Spitza. Lange schon haben die Förster ihn im Verdacht, dass er hier im Wald Schlingen stellt. Nun hat Weber ihn erwischt.

»Los, vorwärts! Da rüber! Ganz langsam zurück zum Weg gehen! Und die Hände hübsch oben lassen!«

Der Wilderer gehorcht. »Was hab ich dir denn getan?«, flüstert er.

»Nichts hast du mir getan«, ruft Weber verärgert. »Aber den Rehen und Hasen, denen hast du was getan. Die hast du umgebracht mit deinen Schlingen!«

Spitza reagiert nicht. »Was hab ich dir denn getan?«, fragt er noch einmal. Und dann lauter und lauter: »Was hab ich dir denn getan? Kannst du mir das sagen? Was lauerst du mir auf mit einem Gewehr? Was hab ich dir getan?«

Es heißt, der Spitza sei womöglich schwachsinnig. Aber das sollen andere entscheiden. »Halt den Mund und geh weiter!« Spitza geht weiter, aber sie kommen nur langsam voran. Immer wieder bleibt der Mann stehen, dreht sich um und fragt den Hilfsförster: »Was hab ich dir denn getan?«

»Weiter, weiter! – Das wird sich alles klären.« Weber hat keine Lust, mit dem Wilderer zu diskutieren. Das ist Sache der Polizei. Soll die sich darum kümmern.

Schließlich erreichen sie den Weg. Weber atmet auf. Das schwierigste Stück ist geschafft. Von hier aus geht es am Piaseczno-See vorbei geradewegs zurück zur Försterei. Hier in der offenen Heide kann ihm der Wilderer nicht mehr entwischen. Außerdem wird es allmählich heller.

Plötzlich kommt ihnen ein einsamer Wanderer entgegen. Ein Spaziergänger? Zu dieser frühen Stunde? Noch ein Wilderer, denkt Weber. Wer sonst sollte vor Sonnenaufgang im Wald unterwegs sein? Aber – wenn das ein Wilderer ist, warum läuft der Mann nicht davon?

Spitza jammert nun wieder lauter; auch er hat offensichtlich den Mann entdeckt. Womöglich verspricht er sich Hilfe von ihm. »Was machst du mit mir?«, ruft er. Es klingt geradezu verzweifelt. »Was willst du von mir? Warum schlägst du mich? – Au, Au! Warum schlägst du mich?«

Es ist lächerlich. Weber hat den Mann gar nicht angerührt. Inzwischen ist der andere Spaziergänger heran. Weber registriert zu seiner Erleichterung, dass der Mann ganz offensichtlich unbewaffnet ist. Er sieht weder besonders groß noch besonders stark aus.

»Was geht hier denn vor?«, fragt er. Es klingt nicht bedrohlich, eher neugierig.

»Nichts Besonderes«, erwidert Weber. »Dieser Mann hier, das ist ein Wilddieb; ich hab ihn beim Jagdfrevel erwischt. Beim Schlingenstellen.«

Der Unbekannte nickt. Er ist kurz stehen geblieben, hat den Förster und seinen Gefangenen interessiert angesehen, aber nun geht er weiter. »Schönen Tag noch!«

Weber nickt. »Vorwärts!«, sagt er.

Spitza schreit plötzlich: »Hilfe! Hilfe! So hilf mir doch!« Ehe Weber überhaupt reagieren kann, springt ihn plötzlich der Unbekannte von hinten an. Weber lässt den Drilling fallen und versucht, sich loszureißen. Nun geht auch Spitza auf ihn los. Weber tritt nach ihm. Spitza schreit. Der Unbekannte bringt Weber zu Fall. Weber greift nach dem Drilling. Er kann ihn nicht erreichen. Er hätte schießen sollen! Spitza stürzt sich auf ihn, würgt ihn mit beiden Händen. Weber befreit sich, springt auf. Spitza will ihn erneut packen; er beißt dem Wilderer mit aller Kraft in die Hand, dass der brüllend loslässt. In dem Augenblick erhält er einen Schlag über den Kopf. Der Drilling! Der Unbekannte hat das Gewehr ergriffen und schlägt damit zu. Weber versucht, den zweiten Schlag abzuwehren, stolpert, stürzt ins Heidekraut. Ihm ist, als sei sein Schädel gesprungen.

Spitzas Stiefel trifft ihn ins Gesicht. Weber schwinden die Sinne. Der Unbekannte holt erneut zum Schlag aus …

Förster und Jäger

Czersk, Westpreußen, 1. September 1917

Der Bahnhof liegt außerhalb der Stadt. Berger scheint es, als sei das moderne, dreigliedrige Gebäude für die kleine Stadt zu groß ausgefallen. Ist Czersk überhaupt eine Stadt?

Er weiß es nicht.

Wilhelm Berger hat Glück gehabt. Seine Verwundung ist zwar schmerzhaft gewesen – aber für ihn ist der Krieg erst einmal vorbei. Nach der Entlassung aus dem Lazarett hat man ihn zu seiner Überraschung nicht zu seinem Regiment zurückgeschickt, sondern stattdessen in Berlin neu eingekleidet. Jetzt, am 1. September, steht er in der Uniform eines Soldaten des Garde-Jäger-Bataillons auf dem Bahnhof in Czersk und fragt sich, wie es weitergehen soll. Er hat das Gewehr und den Tornister abgesetzt und sieht sich um. Die wenigen Fahrgäste, die mit dem Zug gekommen waren, sind inzwischen verschwunden. Nach Jatty soll er, aber er hat keine Ahnung, wo dieses Jatty liegen mag. Er spürt ein Ziehen in der Schulter. Seine Verwundung ist keineswegs ausgeheilt.

Neben dem Bahnhof stehen zwei ältere Männer und rauchen. Berger geht zu ihnen hinüber. Die Männer unterbrechen ihre Unterhaltung und sehen ihn an.

»Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie ich von hier nach Jatty komme?«

Die beiden Männer starren ihn an, schütteln die Köpfe. Sie verstehen ihn nicht. Wahrscheinlich sind es Polen.

»Jatty?«, versucht es Berger noch einmal.

Der eine der Männer spuckt aus, sagte dann irgendeinen längeren Satz auf Polnisch, in dem das Wort Jatty vorkommt und weist in Richtung der Landstraße. Offenbar muss er sich nach Westen wenden.

Wilhelm Berger nimmt sein Gepäck auf und geht in die angegebene Richtung. »Jatty?«, fragt er.

Die Männer nicken.

Wilhelm Berger braucht nicht weit zu gehen. Schon nach wenigen Minuten, er hat Czersk noch gar nicht verlassen, kommt ihm ein Pferdefuhrwerk entgegen.

Der Kutscher winkt ihm zu und hält an. »Steigen Sie ein«, sagt er.

»Nach Jatty?«, fragt Berger vorsichtshalber.

»Ja, natürlich, wohin denn sonst? – Sie sind doch dieser Berger, oder? Ist doch klar, dass wir Sie nicht zu Fuß laufen lassen! Schon gar nicht an einem so heißen Tag.«

»Danke.« Berger wirft sein Gepäck auf den Wagen und setzt sich neben den Kutscher auf den Bock.

»Die Rundfahrt durch die Stadt erspare ich Ihnen; viel zu sehen gibt es sowieso nicht. Czersk ist ein Zentrum der Holzindustrie, es gibt die Säge, wie man hier sagt – das ist das Sägewerk. Dann ist da noch eine Ziegelei, eine Brauerei, eine Schule. Hab ich irgendetwas vergessen? Ja, die Landmaschinenfabrik Victoria. Um die Jahrhundertwende gegründet. Alles blüht und gedeiht!« Der Kutscher lacht.

Im Augenblick blüht nicht allzu viel, und selbst das Grün am Straßenrand hat der Staub grau gefärbt. Die schnurgerade Straße ist nichts als ein Sandweg; sie führt parallel zur Bahn zurück in Richtung Westen.

»Das ist die Fernstraße nach Königsberg«, sagt der Kutscher. »Aber nicht in dieser Richtung. Wenn wir hier weiterfahren, landen wir in Berlin.« Wenn er lacht, sieht man seine Zahnlücken.

Sie fahren natürlich nicht nach Berlin, nicht einmal bis in das zwanzig Kilometer entfernte Rittel, das auf dem Wegweiser angekündigt ist, sondern sie biegen nach wenigen Kilometern links ab. Die ganze Fahrt führt durch Wald – Wald ohne Ende. Gleich hinter Czersk hat er angefangen.

»Alles königlicher Forst!«, erläutert der Kutscher. »Die Tucheler Heide.«

Berger sieht keine Heide.

»Sie fragen sich, wo die Heide geblieben ist? Doch, Heide gibt es schon noch, aber das meiste ist heute natürlich aufgeforstet. Die Tucheler Heide, das ist das ganze Gebiet zwischen Brda und Wda.«

»Wo?«

»Zwischen Brahe und Schwarzwasser, wenn Sie die deutschen Namen vorziehen.«

»Ich ziehe sie vor.« Jedenfalls kann er sie aussprechen. Und der Kutscher ist doch auch Deutscher – oder nicht? Doch, wahrscheinlich.

Berger nimmt an, dass er noch genügend Gelegenheit bekommen wird, die Gegend aus eigener Anschauung kennenzulernen. Der Kutscher biegt jetzt wieder nach rechts ab, von einem Waldweg in den anderen. Berger ist müde von der langen Fahrt.

»Das da vorn, das ist Jatty!«

Der Kutscher weist auf eine Gruppe von Gebäuden, die rechts vor ihnen liegen.

»Nobel«, sagt Berger. Das Ganze sieht eher wie ein Gut aus als wie eine Försterei.

»Das ist natürlich der Gutshof«, sagt der Kutscher. »Polnisch. Die Försterei ist in einem der Nebengebäude untergebracht.«

Auch das Nebengebäude ist ein großes, modernes Haus, nicht zu vergleichen mit den ärmlichen Hütten, an denen sie auf der Fahrt hierher vorübergekommen sind. »Das sieht ja gar nicht schlecht aus. – Und das, ist das des Försters Tochter?«

Ein junges Mädchen ist vor die Tür der Försterei getreten und blickt den Ankömmlingen entgegen.

»Das ist Maria«, sagt der Kutscher. »Eine Polin.«

Maria sieht hübsch aus. Wie alt mag sie sein? Vielleicht siebzehn oder achtzehn?

»Der Förster hat beschlossen, wenn er Kinder kriegt, dann wird er sie auf jeden Fall in ein anständiges Internat schicken. Aber bis jetzt hat er noch keine. Und er wird sich verdammt beeilen müssen, wenn er noch welche haben will!« Der Kutscher lacht.

Die nicht existierenden Försterkinder interessieren Wilhelm Berger nicht. »Und wer ist Maria?«, fragt er.

»Eine der Bediensteten. Hilft in der Küche, soweit ich weiß.«

»Ein hübsches Mädchen«, sagt Berger.

Der Kutscher nickt. »Ja, sie sieht gut aus, aber das ist auch alles. Ein typisches polnisches Bauernmädchen, hat von nichts eine Ahnung, und spricht vermutlich kein Wort Deutsch.«

* * *

Maria spricht besser Deutsch, als der Kutscher glaubt. Sie zeigt Wilhelm Berger sein Zimmer, einen freundlichen, hell gestrichenen Raum im Dachgeschoss der Försterei. Ein anderer Pole, ein junger, kräftiger Bursche, hat sein Gepäck nach oben gebracht und ist dann wieder verschwunden. Berger setzt den Tschako ab. Von seinem Dachfenster aus sieht er, wie der Kutscher entlohnt wird und mit seinem Fuhrwerk davonfährt.

»Du bist Kommandojäger? Genau wie der Franz?«, fragt Maria. »Was ist das?«

Wilhelm Berger erzählt ihr das Wenige, was er selbst weiß. »Ein Jäger ist beim preußischen Militär jemand, der besonders gut schießt. Ein Scharfschütze also. Und diese Scharfschützen sind in speziellen Einheiten zusammengefasst. Eine davon ist das Garde-Jäger-Bataillon in Potsdam, zu dem ich versetzt worden bin.«

»Schießt du besonders gut?«

Berger schüttelt den Kopf. Die Frage seiner Schießkünste hatte bei der Versetzung nach Westpreußen keine Rolle gespielt.

»Du kommst auch nicht aus Potsdam«, stellt Maria fest.

»Nein, ich komme aus Hamburg.«

»Und warum bist du dann jetzt hier?«

Berger zuckt mit den Achseln. Warum er hier ist, weiß er selbst nicht genau. Er vermutet, dass sein Vater seine Hand im Spiel gehabt hat. »Kommandojäger«, sagt er. »Das bedeutet, man ist ein Jäger, der irgendwo hinkommandiert wird. Und mich haben sie hierher nach Jatty kommandiert.«

»Und was willst du hier jagen?«

»Gar nichts. – Soweit ich weiß, besteht meine einzige Aufgabe darin, auf den Wald aufzupassen.«

»Auf den Wald aufpassen?« Maria lacht. »Das ist eine lustige Aufgabe! Was glaubst du denn, was passieren könnte? Fürchtest du, dass er vielleicht davonläuft, der Wald?«

Berger fühlt sich veralbert. »Es ist nicht meine Idee gewesen, hierherzukommen!«, sagt er. »Und ich denke, dass es nicht so sehr um den Wald selbst geht, als vielmehr um das Wild. Ich soll helfen, das Wild zu schützen. In schlechten Zeiten wie diesen, gibt es immer auch Wilddiebe. Und wenn keiner da ist, der auf den Wald aufpasst, dann gibt es bald keine Rehe und Hirsche mehr.«

»Dann pass nur gut auf!« Maria wendet sich zum Gehen.

»Und Sie?«, fragt Berger.

Maria bleibt stehen. »Ich passe nicht auf den Wald auf«, sagt sie. »Ich passe auf den Förster auf, und auf den anderen Kommandojäger, der jetzt von Grünthal gekommen ist. Ich passe auf, dass sie alle etwas zu essen bekommen, denn wenn keiner aufpasst, dass sie etwas zu essen bekommen, dann gibt es bald keine Förster und Kommandojäger mehr.« Sie lacht und läuft die Treppe hinunter.

* * *

»He, Sie da!«

Wilhelm Berger steht auf dem Hof zwischen der Försterei und dem Gut. Er sieht sich um.

»Sie da, kommen Sie doch mal her!« Der Mann, der gerufen hat, sieht aus wie jemand, der es gewohnt ist, dass man seinen Anordnungen Folge leistet. Der Gutsbesitzer, denkt Berger. Aber es ist nicht der Gutsbesitzer; es ist der Förster.

»Wilhelm Berger vom Garde-Jäger-Bataillon meldet sich zur Stelle«, sagt Berger.

»Nehmen Sie Haltung an, wenn Sie mit mir reden!«

Berger sieht sein Gegenüber verärgert an. »Haltung nehme ich nur an, wenn ich mit einem Dienstvorgesetzten rede«, sagt er. »Mit einem Dienstvorgesetzten in Uniform. Sie sind nicht in Uniform, und sie sind nicht mein Vorgesetzter.«

Der Mann mustert ihn kalt. »Da sind Sie im Irrtum. Für die Dauer Ihrer Überstellung an das Forstamt Jatty sind Sie mir unterstellt, und Sie haben mir Meldung zu machen, ganz gleich, ob ich nun in Uniform bin oder nicht.«

»Gefreiter Wilhelm Berger vom Garde-Jäger-Bataillon meldet sich zur Stelle«, wiederholt Berger. Er hat die Hacken zusammengenommen, aber nicht so zackig, wie der Förster sich das gewünscht hätte.

»Das werden wir üben müssen«, sagt er. »Bei mir herrscht Zucht und Ordnung!«

»Jawohl«, sagt Berger. Das hat er gelernt; mit diesem Zauberwort lassen sich unerfreuliche Diskussionen beim Militär beenden.

* * *

»Willkommen in Jatty!«, sagt die Frau. »Sie sind sicher der neue Kommandojäger.«

Berger nickt. »Die Uniform verrät mich«, sagt er. »Und Sie sind sicher die Frau Försterin?« Sie ist deutlich jünger als der Förster, vielleicht vierzig Jahre alt.

»Ja, ich bin Martha Eisner. Ich hoffe, dass es Ihnen bei uns gefällt. – Meinen Mann haben Sie schon kennen gelernt?«

Berger nickt.

Die Försterin lacht. »Ich sehe schon, er hat Ihnen etwas von Zucht und Ordnung erzählt. Das macht er immer. Jeder, der neu hierherkommt, hat das Gefühl, er sei geradewegs auf dem Kasernenhof gelandet. Aber das ist nicht so. Das ist nur nach außen. Im Inneren ist er der liebenswürdigste Mensch der Welt.«

»Ich muss gestehen«, gibt Berger zu, »dass ich vorhin den Eindruck hatte, ich sei hier geradezu unerwünscht.«

»Dieser Eindruck ist falsch. Sie sind im Gegenteil sehr erwünscht, Herr Berger. Mein Mann würde das wahrscheinlich nie zugeben, aber wir brauchen Sie. Wir brauchen Sie ganz dringend. Wir sind hier im Grenzland, und als wir hierher versetzt worden sind – wir sind ja auch noch gar nicht lange hier –, da haben wir sehr rasch feststellen müssen, was das bedeutet.«

»Aber wir sind doch hier in Deutschland«, sagt Berger. »Ich meine, durch den Krieg ist zwar einiges durch einandergeraten, und die alten Grenzen gelten nicht mehr überall. Aber dies hier ist Westpreußen. Dieses Gebiet ist doch immer deutsch gewesen.«

»Das ist richtig, aber das ändert nichts daran, dass die Mehrheit der Bevölkerung hier nicht deutsch ist. Jatty gehört zum Kreis Konitz, und hier ist mehr als die Hälfte entweder polnisch oder kaschubisch. Früher gab es hier eine deutsche Wochenzeitschrift, aber die ist schon lange eingegangen. Und Bücher gibt es natürlich auch nicht. Keine deutschen Bücher jedenfalls.«

»Aber ich sehe, Sie haben vorgesorgt.«

»Ja, zum Glück haben wir daran gedacht. Unsere Bücher haben wir aus Berlin mitgebracht. Und unsere Möbel auch. Man will ja nicht auf alle Annehmlichkeiten verzichten, nur weil man in der Fremde ist.«

Wilhelm Berger sieht, dass die Frau Eisner nervös ist.

»Die Försterei hier ist sozusagen eine deutsche Insel in fremder Umgebung«, sagt sie. »Selbst das Gut nebenan ist polnisch. Die Leute vom Gut haben uns erzählt, wie schwierig die Lage ist. Vor dem Krieg sind die Menschen gut miteinander ausgekommen. Wir Deutsche haben das Land entwickelt, und davon haben alle profitiert. Die Anlage der Königlichen Rieselwiesen bei Ostrowo zum Beispiel, das müssen Sie sich ansehen. Wie das Wasser ganz von der Brahe her über den Großen Brahe-Kanal dorthin geleitet wird, mit einem Aquädukt über das Czersker Fließ, einzig und allein um den unfruchtbaren Sandboden zu bewässern. Ein Segen für das ganze Land! Und die Verbesserungen in der Forstwirtschaft – aber darüber könnte Ihnen mein Mann wesentlich mehr erzählen als ich. Ich weiß nur, dass inzwischen an die Waldarbeiter schon 1,90 Mark pro Tag gezahlt werden. Das ist doch wirklich viel für so einfache Arbeit. Aber heute sind die Polen – wie soll ich sagen? – aufmüpfig. Sie glauben, jetzt, wo die Russen aus Warschau vertrieben sind, da entsteht ein neues Polen, und davon versprechen sie sich geradezu Wunderdinge.«

»Ist das nicht schon entstanden?«, fragt Berger.

»Ja, aber nur auf dem Papier. Das Regentschaftskönigreich Polen. Aber die Polen sind damit nicht zufrieden. Sie wollen offenbar kein Königreich, und schon gar kein Königreich ohne König, sie wollen eine Republik. Wir können nur hoffen, dass sich die Lage etwas beruhigt, jetzt, wo dieser Wahnsinnige, dieser Pilsudski, endlich hinter Schloss und Riegel sitzt. Wenn die Verantwortlichen sich nun auch noch darauf einigen könnten, wer denn nun König von Polen sein soll ...«

»Steht das denn immer noch nicht fest?« Berger hat sich nicht allzu sehr für die Entwicklung in Polen interessiert.

»Nichts steht fest. Dabei war doch von Anfang an klar, dass Karl Stephan, also der Erzherzog Karl Stephan, der beste Kandidat ist. Er lebt in Polen, spricht polnisch, und er ist ein Erzherzog. Was will man mehr?«

»Mehr kann man nicht verlangen«, sagt Wilhelm Berger. Aber er hat die unbestimmte Ahnung, dass die Polen einen österreichischen Erzherzog nicht unbedingt als den idealen Kandidaten für ihren Königsthron ansehen.

»All die Jahre und Jahrzehnte haben die Menschen friedlich zusammengelebt, und unser Kaiser hat dafür gesorgt, dass es uns allen gut geht. Er führt ja schließlich nicht umsonst den Titel Herzog der Wenden und Kaschuben. Er sorgt für uns. – Wenn nur der Krieg erst vorbei ist, dann wird alles besser.«

»Ja, hoffentlich ist er bald vorbei.« Die Försterin hat ganz offensichtlich viel Vertrauen in die Obrigkeit.

* * *

Wilhelm Berger soll auf Streife gehen, aber er hat keine Eile. Als er nach draußen kommt, sitzt auf der Bank vor der Försterei der zweite Kommandojäger.

Er hat sein Gewehr auseinandergenommen, die Teile vor sich auf dem Tisch ausgebreitet und ist dabei, die Waffe zu reinigen. »Ich bin der Franz«, sagt er. »Franz Baumhauer«.

»Wilhelm Berger«, sagt Berger. Die beiden geben sich die Hand. »Hast du geschossen?«, fragt Berger. Er weist auf die Waffenteile.

Franz schüttelt den Kopf. »Nein, ich hab nicht geschossen. Ich hab die ganze Zeit noch nicht geschossen, seit ich hier in Westpreußen im Einsatz bin. Weder in Grünthal, noch jetzt hier in Jatty. Und so soll es auch bleiben. – Aber wenn doch einmal etwas passiert, und wenn ich tatsächlich zur Waffe greifen muss, dann will ich jedenfalls bereit sein.«

»Und wie lange bist du schon hier?«, will Berger wissen.

»Auch vor ein paar Tagen erst angekommen.«

»Was ich bisher gehört habe, klingt nach einer ziemlich ruhigen Aufgabe.«

Franz sieht ihn an. »Wie man‘s nimmt«, sagt er. »Wie man‘s nimmt!«

»Was willst du damit sagen?«

»Manchmal geht es schon heiß her hier, das kannst du mir glauben!«

»Tatsächlich?« Wilhelm Berger sieht den Jäger Franz zweifelnd an.

»Ja, tatsächlich. Ein Förster ist ermordet worden, ein gewisser Weber. In Charlottenthal ist das gewesen.«

»Charlottenthal? Wo ist das?«

»Keine zehn Kilometer von hier.« Der Jäger prüft, ob der Lauf jetzt sauber genug ist.

»Das sind ja erfreuliche Aussichten!«

Franz lacht. »Man muss sich ja nicht auf Teufel komm raus mit diesen Burschen herumstreiten! Das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen die Förster und ihre Familien schützen, und das tun wir. Ich mache meine Kontrollgänge, so wie der Förster das will, aber ich bleibe hübsch auf den Wegen und denke nicht daran, durch irgendwelche Dickichte zu kriechen. Wenn ich auf den Wegen bleibe, dann sehe ich schon von Weitem, ob mir jemand entgegenkommt. Und – was noch viel wichtiger ist – er sieht mich auch. Und wenn er etwas zu verbergen hat, dann hat er Zeit genug, nach rechts oder links in den Wald zu verschwinden. Und ich laufe ihm bestimmt nicht hinterher.«

»Und dir ist bisher nichts passiert?«

»Nein. – Wenn ich niemandem etwas tue, dann tut mir auch keiner was. Das ist meine Devise. Und bisher bin ich ganz gut damit gefahren. – Übel ist es natürlich, wenn man mit dem Förster gemeinsam auf Streife geht. Mit dem Eisner hier. – Du hast ihn inzwischen kennengelernt?«

Berger nickt.

»Dann weißt du ja Bescheid. – Der Eisner jedenfalls, bei dem musst du aufpassen. Der geht einer Schießerei nicht aus dem Wege. Das hat er ja schließlich vor Kurzem unter Beweis gestellt. Ende August ist das gewesen.«

»Er hat geschossen?«

»Ja, hat er.«

»Und? Was ist dabei herausgekommen?«

»Nichts. Der Eisner hat geschossen, der Wilddieb ist davongelaufen, Ende der Vorstellung. – Aber daran siehst du, dass unser Förster wirklich ein harter Bursche ist. Der legt’s darauf ab, das kann ich dir sagen! Der legt’s darauf ab!«

»Und was machst du dann? Wenn es wirklich zu einer Schießerei kommt?«

»Zurückschießen natürlich!« Franz lacht.

»Ich habe vorhin mit der Försterin gesprochen«, sagt Berger. »Sie scheint sehr besorgt.«

»Sie hat allen Grund dazu. Gestern habe ich dies hier gefunden!« Baumhauer wirft einen zusammengefalteten Zettel auf den Tisch.

Berger nimmt das Blatt, faltet es auseinander. Darauf steht: Eisner, du Hund, ich krieg dich!

»Hast du dem Förster das gezeigt?«

»Ja, natürlich. Aber der hat nur gelacht darüber. Er nimmt diese Dinge nicht ernst.«

»Diese Dinge? Es ist also nicht der erste Zettel?«

Franz schüttelt den Kopf. »Ich habe bisher fünf gefunden«, sagt er. »Wie viele der Förster selbst gefunden hat, weiß ich natürlich nicht! – Aber das ist jedenfalls der Grund, weswegen sie uns hierher nach Jatty versetzt haben.«

* * *

Die Försterin sieht zu, wie die Mädchen die Tafel decken. »Es ist ja so selten«, sagt sie zu Berger gewandt, »dass wir hier Gelegenheit für ein bisschen Geselligkeit haben.«

»Sie vermissen das Leben in Berlin«, vermutet Berger.

»Ein bisschen schon.« Sie lächelt. »Die Teller nicht so dicht an die Kante, Theresia! Und die Abstände – achten Sie darauf, dass alle im gleichen Abstand stehen.«

Amüsiert beobachtet Berger, wie sich die beiden Mädchen bemühen, den Anordnungen Folge zu leisten. Aus der Zahl der Gedecke sieht er, dass die Kommandojäger nicht mitspeisen werden.

»Ja, ich vermisse das kulturelle Leben in Berlin. All der Glanz! – Wissen Sie, Herr Berger, bei der Hochzeit von Viktoria Luise – ich bin damals mit dabei gewesen. Nicht als geladener Gast bei der Feier, versteht sich, aber beim Abschied des Brautpaares von Berlin, auf dem Stettiner Bahnhof …«

Berger hat die Berichte in der Zeitung gelesen. Die Tochter des Kaisers – die Hochzeit war vor vier Jahren. Inzwischen dürfte auch Berlin einiges von seinem Glanz verloren haben.

»Viele Stunden habe ich dafür angestanden. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende war ich ganz vorn, stand in der dritten Reihe, und ich habe gesehen, wie sie sich von ihrem Vater verabschiedet hat. Einen Hofknicks hat sie gemacht und ihm die Hand geküsst, und dann hat der Kaiser seine Tochter in den Arm genommen, ganz fest, und all die Menschen haben gejubelt.«

Wilhelm Berger schweigt. In seiner Familie interessiert sich niemand groß für die Aktivitäten des kaiserlichen Hofstaats. Aber die Hamburger Pfeffersäcke sind natürlich ein anderer Schlag als die Herrschaften in Berlin. Jedenfalls ist es offensichtlich, dass Frau Eisner ihr Leben in der Hauptstadt genossen hat.

»Mit der Eisenbahn ist Berlin nur wenige Stunden entfernt. Sie könnten hinfahren«, sagt Berger.

»Ja, Herr Berger, das könnte ich tun. Aber mein Mann hält nicht so viel von der lauten Stadt. Er ist lieber hier draußen auf dem Lande. Im Wald, bei seinen Tieren. Und ich – ich gehöre dahin, wo auch mein Mann ist.«

* * *

Eisner hat die Förster der näheren Umgebung zur Besprechung nach Jatty eingeladen. Anlass ist der Förstermord. Es geht um die Frage, wie sie sich im Ernstfall gegenseitig unterstützen können. Drei Forstbeamte sind gekommen. Graepelt aus Grünthal, Homann aus Adlig-Neukirch und von Prabutzki aus Laska. Von Prabutzki hat sogar seine beiden Söhne mitgebracht. Er hat die weiteste Anreise; er wird in Jatty übernachten müssen. Er betrachtet die Geweihe an der Wand des Jagdzimmers. Die Wälder um Jatty gelten als wildreich, aber die Trophäen sind alt und verstaubt. Eisner ist wohl noch nicht viel zum Jagen gekommen. Er ist ja erst seit einem Monat hier.

Der Förster erhebt sich. Seine Frau sieht besorgt auf die Schüsseln und Terrinen, in denen das fertige Essen dampft. Eine längere Rede wäre jetzt nicht angebracht. Aber ihr Mann scheint darauf keine Rücksicht nehmen zu wollen. Eisner räuspert sich.

»Meine Herren! Es ist ein ernster Anlass, aus dem wir hier zusammengekommen sind. Während unser Heer in schwerem Ringen die Grenzen unseres Reiches gegen den Angriff der Feinde verteidigt, ist es unsere Aufgabe, den Nachschub an Holz zu sichern, den die Frontkämpfer so dringend brauchen. Kein Schützengraben kann ohne Holz in den Morast von Flandern eingetieft werden, und kein Erdbunker wäre sicher ohne die Balken aus unserem Holz. Wohl niemand im deutschen Volke ist sich jetzt noch im Unklaren über den wahren Grund und das Ziel des furchtbaren Krieges, den wir zurzeit zu bestehen haben. Jeder weiß und fühlt es, dass wir einen Existenzkampf auf Leben und Tod führen, wie er bisher in der Geschichte wohl nur zwischen Rom und Karthago stattgefunden hat. Ein Kampf, der wie damals nur mit der Niederwerfung eines der beiden großen Rivalen, Deutschland oder England, enden kann. Es ist ja ganz offensichtlich, dass unsere Gegner das deutsche Volk nicht nur politisch und wirtschaftlich, sondern auch physisch vernichten wollen. Sie wollen uns durch ihre Hungerblockade zu Grunde richten ...«

»Karl, ich unterbreche dich nur sehr ungern, aber das Essen wird kalt!«

»Aber das schaffen sie nicht, denn wir werden am Ende doch siegen.« Eisner setzt sich. Es ist offensichtlich, dass er eigentlich sehr viel mehr hatte sagen wollen.

Seine Frau legt ihm die Hand auf die Schulter. »Blockade her oder hin – jedenfalls werden wir in diesem Winter keinen Hunger leiden müssen!«

»Der ganze Mangel hat jetzt ein Ende.« Graepelt aus Grünthal lässt sich von dem Fleisch nachreichen. »Das große Ringen ist entschieden. Russland ist besiegt. Das habe ich gleich gewusst, als im Februar die Revolution ausgebrochen ist, und jetzt ist der letzte Rest von Disziplin auch noch zum Teufel, jetzt geht alles drunter und drüber. Wenn der Zar nicht aufpasst, hängen sie ihn am Ende noch auf, diese Verbrecher.«

»Bei uns könnte so was zum Glück nicht passieren!« Homann ist der Einzige, der nicht für einen Staatsforst, sondern für einen Privatwald zuständig ist.

»Auch hier schert sich nicht mehr jeder um die Vorschriften. Bei den Steinen hat neulich sogar jemand ein Feuer gemacht. Ist nichts passiert, aber wenn man daran denkt, an all das trockene Holz …«

»Jedenfalls«, nimmt Eisner seinen Faden wieder auf, »haben wir in ein, zwei Monaten Frieden hier im Osten, davon bin ich überzeugt.«

»Hoffen wir das Beste!«, brummt Graepelt.

»Du bist ein Skeptiker«, lacht von Prabutzki.

»Nein, ich habe nur gelernt, mit den großartigen Siegesmeldungen etwas vorsichtiger umzugehen, und wenn du dich einmal mit unserem jungen Kommandojäger unterhältst, was ich vorhin getan habe, dann wirst du hören, dass der Zusammenbruch der russischen Armee nicht so total ist, wie du glaubst.«

»Ach, dieser Kommandojäger!« Eisner macht eine wegwerfende Handbewegung. »Ich hätte ja gedacht, dass sie uns zwei von unseren Kulmer Jägern schicken würden. So welche, wie wir sie jetzt in Charlottenthal sitzen haben. Aber dieser Baumhauer, das ist einer von der gemütlichen Sorte, und dieser Berger – heißt er Berger? Ja, ich glaube, so heißt er –, der ist einfach nur irgendein Soldat, der gerade zur Hand war, und der von der Jagd nichts versteht, und vom Krieg auch nicht. Und verwundet ist er obendrein.«

»Was er von der Jagd versteht, das weiß ich nicht, aber den Krieg hat er aus erster Hand miterlebt.«

»Er ist angeschossen worden. Das hat ihm einen Schock versetzt.«

»Das würde dir auch einen Schock versetzen!«

»Das will ich ja gar nicht bestreiten, aber jedenfalls glaube ich nicht, dass dieser verwundete Junge ein zutreffendes Bild von der militärischen Situation geben kann. Ich habe den Vormarsch der deutschen Truppen auf der Landkarte genau verfolgt. Und ich sage dir, die Russen sind ins Laufen gekommen, und wenn sie erst einmal am Laufen sind, dann hören sie nicht wieder auf, bis sie zu Hause sind. Und das bedeutet, die Ukraine fällt uns so oder so zu, und damit das Getreide, das wir brauchen.«

»Es ist eine Schande, dass wir in dieser Hinsicht von den Russen abhängig sind. Das Deutsche Reich hat sich immer selbst versorgen können, und es ist überhaupt gar nicht einzusehen ...«

»Das liegt daran, dass wir keine Leute mehr haben«, fällt ihm Homann ins Wort. »All diejenigen, die sonst für uns auf den Feldern gearbeitet haben, die sind jetzt an der Front. Guck dir doch an, wie es aussieht bei uns auf dem Gut! Alles was ich noch habe, das sind ein paar Krüppel und polnische Landarbeiter. Und die russischen Gefangenen natürlich.«

»Aber ich habe gehört, du nutzt die günstige Gelegenheit, eure Ländereien ein bisschen zu arrondieren?«

»Ja, natürlich. Ich kaufe auf, was ich kriegen kann. Gerade gestern erst waren wieder zwei dieser Kleinbauern bei mir. Friedenspreise kann ich ihnen natürlich nicht zahlen, aber es bleibt doch so viel, dass sie ihre Schulden damit abgelten können.«

»Ich würde auch gern zukaufen«, sagt Graepelt. »Aber der Staat hält sich im Augenblick natürlich ziemlich zurück!«

»Das kommt uns zugute. Aber im Augenblick machen wir auch Verluste. – Doch ich will nicht klagen. Wir kommen durch, und das ist die Hauptsache! Es kommen auch wieder bessere Zeiten.«

»Die besseren Zeiten kommen nur, wenn wir weiterhin die deutschen Tugenden hochhalten«, sagt Eisner. »Ich denke, in diesem Punkte sind wir uns alle einig. Mein Vorgänger hat ja einen ziemlichen Schlendrian einreißen lassen! Aber damit ist es jetzt vorbei. Ich greife durch. Das habe ich diesen Polacken ganz klar zu verstehen gegeben, und dementsprechend handele ich auch.«

»Hast du sie Polacken genannt?«, fragt Graepelt.

»Ja.«

»Ob das eine gute Idee war?«

»Graepelt, man muss die Dinge offen aussprechen. Das mag vielleicht im ersten Augenblick hart klingen, aber das ist doch alles nur in ihrem Sinne. Du siehst doch, wie das hier alles aussieht. Diese verfallenen Hütten in den Dörfern – man könnte ja fast glauben, wir wären in Russland hier! Und woran liegt das alles? Am Schlendrian. Die Leute lassen sich gehen. Dagegen muss man etwas tun. Wenn hier anständig gearbeitet wird, wie im übrigen Reich auch, dann wirst du sehen, dann geht es auch hier aufwärts, und dann haben wir hier in kürzester Frist blühende Landstriche.«

Homann sieht ihn skeptisch an. Die Zersplitterung des Grundbesitzes muss aufgehoben werden, denkt er, sonst kann die Landwirtschaft keinen Profit bringen. Wir brauchen große Güter. Aber darauf haben sie als Förster natürlich keinen Einfluss.

»Konsequentes Handeln«, sagt Graepelt. »Das ist richtig. Und du zeigst ihnen, wo es lang geht. Zum Beispiel bei der Geschichte mit den Kühen.«

Irritiert blickt Eisner auf. Ist das ironisch gemeint? »Ja, das ist auch so ein Beispiel«, sagt er. »Konsequentes Handeln. Darauf kommt es an.« Und – zu Maria gewandt, die eben hereingekommen ist: »Nein, jetzt noch nicht abdecken.«

Homann starrt Maria an, als habe er einen Geist gesehen. Einen Augenblick nur, dann hat er sich wieder gefasst.

»Was ist das für eine Geschichte?«, fragt er. Von den Kühen hat Homann noch nichts gehört.

»Ach, einer dieser Polen hat sich erdreistet, seine Kühe nachts auf einer der fiskalischen Weiden grasen zu lassen. Er hat gedacht, dass ich das nicht merke. Aber ich stehe morgens sehr früh auf. Und als ich das gesehen habe, da habe ich das sofort unterbunden. Ich habe die Kühe pfänden lassen.«

Das Dienstmädchen murmelt irgendetwas vor sich hin.

»Was haben Sie gesagt?«, will Homann wissen.

»Nichts.«

Eisner sieht Maria scharf an. »So, nichts? – Die Leute haben nichts zu essen, das haben Sie gesagt, das habe ich sehr wohl gehört. Und ich werde …«

»Eisner«, unterbricht ihn Graepelt, »lass das doch jetzt. Das ist doch unwichtig. Aber – nebenbei bemerkt – einige von den Landarbeitern haben wirklich nicht viel zu essen.«

»Das bestreite ich ja gar nicht. Aber einfach das Gras zu stehlen, das geht nicht. Das hätten sie sich vorher überlegen müssen. Ich bin ja kein Unmensch, aber sie hätten mich vorher fragen müssen. Und sie hätten natürlich bezahlen müssen, wenn sie die staatlichen Weiden nutzen wollten. Ein paar Pfennige sind das doch nur. Aber einfach so – zappzerapp – das kann ich nicht durchgehen lassen.«

Maria ist rot geworden. Sie sammelt die Teller ein und verschwindet damit in die Küche.

»Du musst nur aufpassen«, sagt Homann, »dass dir nicht am Ende irgendsolch ein polnischer Strolch eine Kugel in den Rücken schießt.«

Eisner lacht überheblich. »Und wer sollte das wohl sein? – Mein Lieber, um jemanden niederzuschießen, ganz gleich ob von vorn oder von hinten, dazu braucht man Mut. Und ich bezweifle, dass irgendeiner dieser Polacken diesen Mut aufbringt.«

»Da wäre ich mir nicht so sicher.« Homann beginnt, seine Pfeife zu stopfen.

»Ich habe keine Angst.«

»Aber du weißt, dass in letzter Zeit Dinge vorgekommen sind ...«

»Ja, natürlich. Dieser Hilfsförster in Charlottenthal. Weber. Den hat‘s erwischt. – Aber den Mörder haben sie ja geschnappt.«

»Und was ist mit Labotzki?«

»Ach, Labotzki! – Wer dem Kerl in die Beine geschossen hat, das weiß ich nicht. Und das interessiert mich auch gar nicht. Der Mann ist Pole, das sagt doch schon alles. Irgendein Streit unter Polen ist das wahrscheinlich gewesen.«

»Weiß ich nicht. Ich glaube eher, dass diese Vorfälle miteinander im Zusammenhang stehen.«

»Kann sein, kann aber auch nicht sein.«

»Und die Drohbriefe?«, fragt Graepelt.

»Drohbriefe nennst du das? Wenn jemand einen Zettel an den Baum heftet? – Ich bitte dich! Aber das ist in gewisser Weise auch wieder typisch. Nachts einen Zettel irgendwo festnageln, das trauen sie sich, aber bei Tag einem von uns Mann gegen Mann gegenüberzutreten, dazu fehlt ihnen dann doch der Mut.«

»Wie dem auch sei – jedenfalls bin ich gestern noch einmal in Marienwerder bei der Kreisverwaltung vorstellig geworden. – Oh, das wäre beinahe schiefgegangen!« Graepelt war mit der Hand an eines der Weingläser gestoßen.

»Nicht der Rede wert. Das Tischtuch muss sowieso gewaschen werden. Aber was Marienwerder angeht – die können doch auch nichts machen! Die sind ja personell noch schlechter ausgestattet als wir.«

»Wie dem auch sei – fest steht jedenfalls, dass es sich hier um Verbrechen handelt, und dafür ist nun mal die Polizei zuständig und nicht die Forstverwaltung. Und fest steht jedenfalls auch, dass nach wie vor in unseren Revieren kräftig gewildert wird, und fest steht auch, dass Charlottenthal und auch Königsbruch, wo die Sache mit dem Labotzki passiert ist, nicht sehr weit weg sind.«

»Glaubst du, ich bin in Gefahr? – Unsinn. Ich werd schon aufpassen. Und ich habe ja schließlich mein Gewehr und weiß, wie man damit umgeht.«

»Das hat dieser Weber wahrscheinlich auch gedacht.«

»Ich weiß nicht, was er gedacht hat. Hilfsförster ist er gewesen. Jung und unerfahren. Mir wäre das jedenfalls nicht passiert. Und wenn ich einen Wilderer festnehme, dann werde ich ihn jedenfalls nicht mit dem Gewehr vor mir hertreiben, sondern mit der Pistole. Ich habe meinen Browning immer dabei.«

»Ich wünsche dir viel Glück. – So, jetzt muss ich mich allmählich auf den Weg machen.« Homann erhebt sich.

»Willst du nicht lieber hier übernachten? Es wird doch schon bald dunkel!«

Der Hegemeister schüttelt den Kopf. »Ich brauche höchstens eine Stunde bis Adlig-Neukirch.«

»Wenn du über Schöndorf fährst, kommst du schneller an die Fernverkehrsstraße«, weiß Graepelt. Auch er erhebt sich jetzt.

»Nicht nötig. Ich nehme den Weg direkt nach Rittel. Den kennen die Pferde, da laufen sie wie von selber.«

»Wie du meinst. – Das Angebot, hier zu übernachten, das gilt natürlich auch für dich, Graepelt.«

Graepelt schüttelt den Kopf. »Nein, kommt nicht infrage. Das sind doch auch keine zwanzig Kilometer. Und die kleine Sabine braucht doch ihre Gutenachtgeschichte.« Er will nach Hause zu seiner Familie.

»Aber du hast die deutlich schlechtere Wegstrecke!«

»Damit werden die Pferde schon fertig.«

Homann sagt beiläufig: »Wie viele Jahre hast du noch, Adolf?«

Der zuckt mit den Achseln. »Ach, ein paar Jährchen sind das schon noch.« Er weiß, dass er älter aussieht als er ist.

»Und – vorher aufhören? Hast du da mal drüber nachgedacht?«

Graepelt schüttelt unwillig den Kopf.

»Wo sind meine Jungs?«, fragt von Prabutzki.

Die beiden Jungen haben die Gelegenheit genutzt, im Durcheinander des allgemeinen Aufbruchs nach draußen zu verschwinden.

* * *

Berger hat in der Küche mit dem Gesinde gegessen. Er erhebt sich, als Eisner hereinkommt.

Der wendet sich zunächst an die Mädchen. »Sie können abdecken. Und das nächste Mal bitte darauf achten, dass der Braten etwas saftiger ausfällt! Und die Bestecke haben auch nicht richtig gelegen!«

»Jawohl, Herr Oberförster.«

»Und denken Sie bitte daran: Wenn die Herrschaften reden, dann haben Sie den Mund zu halten. Das gilt auch für Sie!«

Maria nickt. Sie ist rot geworden.

»Und Sie, Berger, Sie haben jetzt lange genug hier herumgesessen. Sie sollten sich besser auf den Weg machen und noch eine Runde durchs Revier gehen. Achten Sie darauf, dass niemand unerlaubt Holz sammelt. Wenn Sie jemand antreffen, der Holz bei sich hat, lassen Sie sich den Holzsammelschein zeigen. Und wenn er den nicht vorweisen kann, ist das Holz beschlagnahmt, und außerdem ist eine Anzeige fällig. Überhaupt muss jeder angehalten werden, der um diese Zeit noch im Wald unterwegs ist.«

Berger nickt. Zu einem unterwürfigen »Jawohl, Herr Oberförster!« kann er sich nicht aufraffen.

* * *

Seine erste Patrouille. Berger wendet sich nach Westen. Er geht an dem polnischen Gut vorbei; dort zeigt sich niemand. Der Weg führt dann durch eine kleine, feuchte Senke. Nach gut zweihundert Metern hat er den Streifen Ackerland durchquert, der rings um Jatty herum angelegt worden ist, hier beginnt der Wald. Hier endet der vermutlich im Laufe vieler Generationen entstandene Weg und geht in einen der schnurgeraden Forstwege über. Während das Ackerland offenbar unregelmäßig-polnisch geblieben ist, herrscht im königlich-preußischen Forst strikte Ordnung. Berger stellt fest, dass die Wege so angelegt sind, dass sie sich stets rechtwinklig kreuzen, und außerdem sind die einzelnen Teile des Waldes nummeriert. An den Ecken stehen Steine, auf denen schwarze Zahlen auf weißem Grund anzeigen, wo man sich gerade befindet. Rechts geht es nach 68, links nach 58.

Berger schüttelt den Kopf über die preußische Ordnung. Das Gelände ist hügelig; kleine Kuppen wechseln mit feuchten Senken. Die Forstverwaltung hat beide Standorte mit Kiefern bepflanzt. Die Kiefern mögen aber ganz offensichtlich die Feuchtigkeit nicht; in den Senken sind sie verkümmert.

Wie Berger erwartet hat, trifft er im Wald so spät am Abend keine Menschenseele. Er hat das Gewehr umgehängt und schreitet zügig aus, um warm zu bleiben. Es ist empfindlich kühl geworden. Der Sommer ist wohl endgültig vorbei.

Der Jäger Franz hat Recht gehabt: Auf den geraden Wegen kann man einen Wanderer schon auf große Entfernung kommen sehen, und wenn man ihn nicht treffen will, kann man rechtzeitig ausweichen. Jedenfalls im Prinzip. Lästig ist nur, dass man in dem leicht welligen Gelände doch meist nur zweihundert Meter weit gucken kann.

Berger pfeift vor sich hin, um eventuelle Wilddiebe zu verscheuchen, blickt weder nach rechts noch links und marschiert auf diese Weise vielleicht zwei Kilometer weit, bis er schließlich an einen See kommt. Hier geht es nicht weiter. Da es inzwischen anfängt, dunkel zu werden, wendet er sich nach rechts und dann nach einer Weile wieder nach rechts, von wo er auf einem Forstweg in Richtung Jatty zurückmarschiert, der genauso aussieht wie der, auf dem er gekommen ist. Eine Stunde ist er jetzt unterwegs, und er hat den Wald die ganze Zeit nicht verlassen. Kurz bevor er das Forsthaus erreicht, sieht er links an einem Kiefernstamm einen Zettel angeheftet. Berger löst das Papier und faltet es auseinander. Auf dem Blatt stehen nur zwei Worte: Eisner Schwein.

Wilhelm Berger steckt den Zettel ein. Er ist müde. Er würde sich jetzt gern schlafen legen, aber das geht nicht; er ist als Kindermädchen eingeteilt worden.

* * *

»Im Norden des Staates New York, da, wo die Quellläufe des Hudson sich zu diesem Strome vereinigen, liegt ein See, der von den Indianern der ›Glimmer‹ genannt wurde, weil er, besonders, wenn der Mond ihn beschien, wunderbar erglänzte. Seine Ufer waren mit hohen Tannen besetzt, die in den Fluten sich widerspiegelten und der Wasserlandschaft einen romantischen Anstrich gaben.«

Während der Forstmeister von Prabutzki zusammen mit Eisners bei Bier und Tabakqualm im Wohnzimmer sitzt, soll Wilhelm Berger den beiden Jungen eine Gutenachtgeschichte vorlesen. Die Auswahl an geeigneten Texten ist begrenzt. Wilhelm Berger hat sich schließlich für einen Band mit dem verheißungsvollen Titel Indianer- und Seegeschichten entschieden.