Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Cross Cult

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

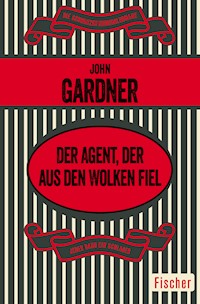

Vier Attentate in einer einzigen Woche – M braucht James Bond. In unterschiedlichen Ecken der Welt werden in weniger als einer Woche vier hochkarätige Personen ermordet. Auf den ersten Blick scheint nichts auf einen Zusammenhang hinzudeuten, aber eines ist sicher: Jede Person wurde verfolgt, überfallen und auf eine Weise getötet, die auf sorgfältige Vorbereitung schließen lässt. Dann jedoch wird eine unheimliche Verbindung deutlich: zu jedem Begräbnis wird eine in Blut getauchte Rose geschickt. Als der MI5 um die Unterstützung des MI6 bittet, schickt M seinen besten Mann. Zuerst hält James Bond ein Wochenende im Ausland für ein verlockendes Angebot: besonders wenn er dabei mit Flicka von Grusse zusammenarbeiten darf, einer umwerfenden Schweizer Geheimdienstoffizierin. Doch dann entpuppt sich das Ganze als äußerst gefährlicher Auftrag, der sie nach Athen und Mailand führt … und schließlich auf einen explosiven Showdown in EuroDisney hinausläuft.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 394

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

INHALT

1.Woche der Attentäter

2.Blick hinab auf die Jungfrau

3.Flicka

4.Der Bruder David

5.Kleine rosa Zellen

6.Schall und Rauch

7.Der Mann mit dem gläsernen Kopf

8.So muss es enden

9.Richard ist wieder er selbst

10.Schloss Drache

11.Die Blutspur

12.Die Zeitmaschine

13.Eine Fahrt ins Grüne

14.In der Villa d’Este

15.Die Hüterin meines Bruders

16.Aufstieg eines Taubstummen

17.Die Drachen sind los

18.Der Ritter in strahlender Rüstung

19.Tod inmitten der Magie

20.Ein Hauch von Veränderung

Über den Autor

Für Bunny – meinen ersten Fan

Danksagungen

Ich danke dem Senior Vice President und dem Vorstand von Euro Disney SA für ihre Kooperation, die es mir ermöglicht hat, die wunderbare Anlage des Disneyland Paris als Kulisse für die Schlussszenen in diesem Buch zu nutzen. Mein besonderer Dank gilt meinem Freund Jean Marie Gerbeaux, Kommunikationsdirektor bei Euro Disney SA, für seine Hilfe bei der Beschaffung von Informationen. Für die Zwecke eines fiktiven Werks und um vollständige Sicherheit zu gewährleisten, habe ich ein wenig mit den Sicherheitsvorkehrungen des Disneyland Paris gespielt. Nur diejenigen, die sich auskennen, werden diese geringfügigen Änderungen bemerken, denn dieser riesige Komplex bleibt eine der besten Disney-Anlagen der Welt.

John Gardner

Virginia, 1992

Legt sie ins Grab.

Und aus der schönen, unbefleckten Hülle

Solln Veilchen wachsen!

Hamlet, William Shakespeare

Woche der Attentäter

Pater Paolo Di Sio war von dem Moment an verärgert gewesen, in dem Seine Heiligkeit seine Wünsche geäußert hatte. Di Sio hatte sogar mit dem Pontifex Maximus gestritten, was nicht selten vorkam, denn der Papst bemerkte häufig: »Ich scheine ein ständiger Dorn im Auge meines Chefsekretärs zu sein.«

Tatsächlich war Pater Di Sio äußerst besorgt, was der Grund dafür war, dass nur sehr wenige Mitglieder des Gefolges Seiner Heiligkeit von der Planänderung wussten. Für einen Tag – genau genommen für etwas weniger als fünfzehn Stunden – würde der Papst seine Sommerresidenz am See in Castel Gandolfo verlassen und nach Rom zurückreisen, das im August einem Schmelzofen glich.

Der Grund für Paolo Di Sios Verärgerung war eine Mischung aus seiner Hingabe für den Papst und seinem Gefühl, dass diese Reise völlig unnötig war. Immerhin hätte der General für seine Audienz auch leicht nach Castel Gandolfo reisen können. Stattdessen würde Seine Heiligkeit unnötigem Stress ausgesetzt sein, und das für einen Militärangehörigen, dessen Ego zweifellos gewaltig gestreichelt sein würde, dass der Papst ihn mit einer Privataudienz in den Hundstagen des Sommers ehrte.

Seine Heiligkeit sah die Sache anders. Generale Claudio Carrousso war nicht nur irgendein Militärangehöriger, denn im letzten Jahr war der General womöglich zum berühmtesten Soldaten der Welt aufgestiegen – abgesehen von General Norman Schwarzkopf.

Carrousso hatte mit großer Tapferkeit im Golfkrieg gedient, wo er eine italienische Staffel von Tornados bei gefährlichen Tiefflugangriffen gegen irakische Ziele geführt hatte.

Nach seiner Rückkehr aus dem Golfkrieg hatte der General um ein Sabbatjahr gebeten, in dem er das Buch schrieb, das ihn schließlich bekannt machen sollte: Die Anwendung von Luftmacht für den Frieden.

Obwohl ein solcher Titel normalerweise nicht in den Bestsellerlisten auftauchte, war Carroussos Talent als Autor für Militärwissenschaftler und Laien gleichermaßen offensichtlich. Sein Stil war eine subtile Mischung aus Tom Clancy und John le Carré, und Buchrezensenten wiesen schnell darauf hin, dass er das Unmögliche geschafft hatte, indem er eine Brücke zwischen staubtrockener Strategie und dem schnellen, packenden Tempo eines Technothrillers schlug. Sechs Monate nach dem Erscheinen des italienischen Originals war Die Anwendung von Luftmacht für den Frieden in elf Sprachen übersetzt und veröffentlicht worden und stand in ebenso vielen Ländern an der Spitze der Sachbuchlisten.

Seine Heiligkeit sah den General als einen Agenten des Weltfriedens und war der Meinung, dass der Soldat als solcher offen von der Kirche als außergewöhnliche Kraft für das Gute in dieser bösen Welt anerkannt werden sollte.

So kam es, dass der Papst trotz der Proteste seiner Berater an einem heißen Augustmorgen die Reise nach Rom antrat und sich eine ganze Stunde lang mit Generale Claudio Carrousso in den päpstlichen Privatgemächern im Vatikan traf.

Es war kurz nach halb drei am Nachmittag, als der General aus einer privaten Tür im Herzen der Vatikanstadt trat und zu seinem Adjutanten und einem Sicherheitsbeamten des Vatikans ging.

Die Entourage des Generals war absichtlich durch ein Seitentor in das verwinkelte Straßenlabyrinth hinter dem Petersdom eingelassen worden, das nur speziell zugelassene Fahrzeuge befahren durften. Obwohl das übliche Tosen des römischen Verkehrslärms deutlich zu hören war, während sie auf den Wagen des Generals warteten, hätten sie sich auch durchaus in einer anderen Stadt und in einer anderen Geschichtsepoche befinden können. Innerhalb der Mauern des Vatikans, so sagte Carrousso, schien die Zeit stillzustehen. Während sie also in dieser seltsamen Zeitblase warteten, sprach der General mit ehrfürchtiger Stimme von der Heiligkeit des Papstes und seinem überraschenden Wissen über militärische Angelegenheiten.

Die kleine Gruppe nahm das knatternde Geräusch des Motorrollers nur vage wahr, obwohl der General aufblickte und leicht amüsiert eine Nonne in voller Ordenstracht bemerkte, die sich mit geradem Rücken auf einem knatternden Roller näherte, gefolgt von seinem eigenen Dienstwagen, der respektvoll Abstand hielt.

Der General hob seine Aktentasche auf und blickte an der Nonne vorbei zu seinem Auto mit den roten und blauen Wimpeln, die in der Sonne flatterten. Für ihn war es ein großartiges und einprägsames Erlebnis gewesen.

Nur der Sicherheitsbeamte des Vatikans erstarrte plötzlich besorgt und musterte die Nonne. Nur sehr wenige weibliche Glaubensgemeinschaften trugen noch die schwarze Tracht ihres Ordens in voller Länge und der Mann stutzte über den Anachronismus dieser Gestalt in ihrer aus der Zeit gefallenen Kleidung.

Als sein Gehirn diese Information verarbeitete, sah er mit plötzlichem Schrecken, dass die Nonne auf dem Motoroller eindeutig nicht war, was sie zu sein vorgab. Diese Art von Ordenskleid sah man nur noch in historischen Filmen oder an Schauspielerinnen, die mittelalterliche Nonnen auf der Bühne spielten.

Keiner von ihnen sah das Gesicht der Nonne, obwohl der Sicherheitsbeamte eine Warnung rief, als der Roller gerade auf der Höhe der drei Männer war. Die Nonne drehte sich auf dem schmalen Sitz und die Mündung einer Maschinenpistole lugte kaum sichtbar aus den Falten ihrer Ordenstracht hervor.

Später würden die forensischen Experten die Waffe als eine standardmäßige 9-mm-Uzi-Maschinenpistole identifizieren, aber zu diesem Zeitpunkt kümmerte das den General schon nicht mehr. Die Nonne feuerte drei kurze, akkurate Salven ab, was bewies, dass es sich bei ihr um eine Scharfschützin von großem Können handelte. Die Uzi war mit einer Art Schalldämpfungssystem ausgerüstet, sodass die leisen Schüsse fast komplett vom Knattern des Motorrollers übertönt wurden. Als sie verschwunden war, lag der General tot auf dem blutgetränkten Pflaster und seine beiden Begleiter krümmten sich vor Schmerzen durch die gut platzierten Fleischwunden.

Es bestand kein Zweifel daran, dass der General das Hauptziel gewesen war, denn es war kein Versehen, dass sein Adjutant und der Sicherheitsbeamte des Vatikans lediglich außer Gefecht gesetzt, aber nicht tödlich verwundet worden waren. Alles in allem war die Ermordung von Generale Claudio Carrousso minutiös geplant und meisterhaft ausgeführt worden.

Für die Zeitungen war das natürlich ein gefundenes Fressen. MORD IM VATIKAN und GENERAL ERMORDET stand groß auf den Titelseiten, während Terrorismusexperten mindestens drei mögliche pro-irakische Terrorgruppen als die naheliegenden Täter benannten.

Das zweite Attentat ereignete sich am folgenden Tag in London.

Der Parlamentsabgeordnete Archie Shaw war einer der beliebtesten Politiker des Landes, was ein Grund dafür sein mochte, dass er nie einen wirklich einflussreichen Posten in der Regierung erlangt hatte. Zwar gehörte er dem Kabinett des jetzigen Premierministers an, aber nur als Kulturminister, ein Posten, der ihn weit von allen Entscheidungen über Leben und Tod in der Innen- und Außenpolitik seines Landes oder seiner Partei fernhielt.

Nichtsdestotrotz war Archie Shaw ein wahrer Kunstfreund und kämpfte verbissen für höhere staatliche Subventionen in Angelegenheiten, die in seinen Zuständigkeitsbereich fielen – eine Tatsache, die ihn zum Liebling aller Schauspieler, Regisseure, Musiker, Maler und aller anderen machte, die sich mit dem befassten, was sie als das wichtigste Exportgut des Vereinigten Königreichs betrachteten: Theater, Musik, Ballett, Oper und dergleichen.

An jenem Montag im August aß Archie Shaw im Le Chat Noir zu Mittag, seinem Lieblingsrestaurant in Chelsea. In seiner Begleitung waren seine Frau, die umwerfende Angela Shaw, und zwei international bekannte Theaterregisseure. Später erfuhr die Öffentlichkeit, dass es bei dem Gespräch um den Versuch gegangen war, riesige Geldsummen in die inzwischen nicht mehr existierende Filmindustrie des Landes zu stecken. Es sei ein Skandal, hatte Archie gegen Ende des Essens gesagt, dass Großbritannien, früher ein Land für Filmschaffende erster Güte, der Einrichtungen beraubt worden sei, die einst Regisseure und Schauspieler aus der ganzen Welt angezogen hätten.

Das Mittagessen endete um genau drei Uhr. Draußen auf dem Bürgersteig vor dem Restaurant verabschiedete man sich und »Die Archie-und-Angela-Show« – wie das Paar in der Presse genannt wurde – ging langsam zu seinem Auto, das etwa fünf Minuten entfernt in einer Seitenstraße geparkt war. Sie schlenderten Hand in Hand wie junge Verliebte. Er groß und breitschultrig, mit einem dieser Profile, die an die Patrizier auf den Münzen des großen alten Römischen Reichs erinnern, sie zierlich, stupsnasig und mit feuerrot glänzendem Haar, das ihr bis auf die Schultern fiel.

Sie erreichten das Auto und Archie schloss auf. Er ging schnell um das Fahrzeug herum und öffnete die Beifahrertür, um seine Frau einsteigen zu lassen, bevor er zurückging und sich auf den Fahrersitz setzte. Sie hatten vor, zu ihrem kleinen Landhaus etwa sechzehn Kilometer südlich von Oxford zu fahren.

Archie drehte den Zündschlüssel um und starb, zusammen mit seiner Frau und drei unschuldigen Passanten. Die Explosion, die das Auto zerriss und Metallsplitter in alle Richtungen schleuderte, war noch über acht Kilometer entfernt zu hören. Einer der Toten war ein vorbeifahrender Taxifahrer, dessen Fahrgast nicht einmal einen Kratzer davontrug. »Ich habe diesen großen blutroten Feuerball gesehen«, sagte der Mann, der Glück im Unglück gehabt hatte, in die Fernsehkameras. »Ich kann mich nicht mal daran erinnern, die Explosion gehört zu haben, aber das Feuer hat sich wohl in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich werde es nie vergessen. Ich schwöre, dass ich gesehen habe, wie ein Arm aus der Mitte des Feuers geflogen ist.«

Später zeigten die Spuren, dass die Bombe fast achtundvierzig Stunden zuvor angebracht und von einem raffinierten Gerät gezündet worden war, dessen Quecksilberzünder erst aktiviert worden war, um die zehn Kilo Plastiksprengstoff detonieren zu lassen, die in einem Paket direkt hinter dem Armaturenbrett steckten, nachdem das Auto achtmal angelassen und gefahren worden war.

Niemand war überrascht, als der Leiter des Bombenentschärfungskommandos, ein Commander der Metropolitan Police, am Abend in einer Pressekonferenz verlautbarte, dass der Sprengsatz die Handschrift der Irish Republican Army trug. Es wurde viel über Barbarei und einen vollkommenen Mangel an Respekt vor der Unantastbarkeit des menschlichen Lebens geredet.

Am nächsten Morgen bestritt die IRA vehement, die Bombe platziert zu haben, und an ebendiesem Dienstagnachmittag fand ein drittes Attentat statt. Diesmal in Paris.

Pawel Gruskotschew war ebenfalls ein bekannter Name. Er war ein Überlebender des Kalten Krieges und ungefähr zur gleichen Zeit wie ein anderer großer russischer Schriftsteller, Alexander Solschenizyn, bekannt geworden.

Schon 1964 war Gruskotschew ins politische Asyl in den Westen geflohen, nachdem sein bahnbrechendes Werk Ein kleiner Tod in der Sowjetunion verboten worden war. In der Tat schaffte er es nur mit Mühe und Not, aus Russland zu fliehen, die Hunde des KGB auf den Fersen.

Der Roman wurde 1965 in London und Paris und Anfang 1966 in den Vereinigten Staaten veröffentlicht. Er war ein riesiger literarischer Erfolg, ein Triumph, der sich drei Jahre später mit Die Schalen der Zwiebel wiederholen sollte. Beide Bücher rissen die marode Fassade des Kommunismus nieder und nutzten dabei alle Mittel, die dem Romancier zur Verfügung standen – Satire, Romantik, die Schatten der wahren Geschichte, Angst und wunderbar lebendige Erzählungen, die den Geist belebten.

Jetzt, an diesem Dienstagnachmittag im August, dem Monat, in dem die Pariser ihre Stadt traditionell den Touristen überließen, kündigte Pawel Gruskotschew eine Pressekonferenz an. Jede Zeitung und jedes Magazin der Welt hatte jemanden vor Ort, denn der Russe war bekannt für sein Desinteresse an der Presse und sein fast einsiedlerisches Leben.

Neben Presseleuten und Fernsehreportern eilten auch viele Anhänger des Autors herbei, die von der Pressekonferenz gehört hatten. Als der große Mann im Büro seines französischen Verlags an das mit Mikrofonen bestückte Podium trat, blinzelte er, überrascht von der Menge, die den Raum ausfüllte.

Seine Erklärung war kurz, prägnant, leicht emotional und hätte ohne Weiteres auch als schriftliches Dokument herausgegeben werden können.

»Ich habe Sie hierhergebeten, weil diejenigen, die mich beraten, es für notwendig halten, dass ich Ihnen sage, was ich zu sagen habe, und zwar hier in der Öffentlichkeit und nicht bloß als eine körperlose Stimme auf Papier«, begann er mit immer noch starkem Akzent in seinem stockenden Englisch.

»Ich glaube, das ist ein bisschen so, als wollte man den Brunnen erst zudecken, nachdem das Kind ertrunken ist, denn so viele meiner russischen Freunde sind bereits an den Ort ihrer Geburt zurückgekehrt. Ich habe gezögert, und das zu Recht, denn bis vor Kurzem galt ich offiziell noch als Unperson. Diese seltsame Bezeichnung, mit der das alte Regime Menschen bedacht hat, die die Wahrheit sagten. Nun, ich bin keine Unperson mehr.« Er hielt ein kleines Stück Papier und einen Reisepass hoch.

»Heute Morgen wurde ich darüber informiert, dass ich wieder russischer Staatsbürger bin. Mit großem Stolz und Freude kehre ich morgen an den Ort meiner Geburt zurück, zu meinen Wurzeln, die auch im langen Exil intakt geblieben sind.«

Er sprach noch ein wenig weiter und dankte Leuten in Frankreich, Großbritannien und den Vereinigten Staaten für ihre Freundschaft, ihre Hilfe und ihr Verständnis während der Jahre, die er weit weg von seinem Heimatland verbracht hatte, dann war die Konferenz so schnell vorbei, wie sie begonnen hatte.

Leute drängten sich um ihn, Reporter löcherten ihn mit Fragen, Männer und Frauen drückten ihm Blumen in die Hand und eine sehr große, dunkle Frau, die einen breiten, eleganten Hut trug, der ihr Gesicht fast verdeckte, reichte ihm ein eingewickeltes Paket.

Später schworen diejenigen, die in der Nähe von Pawel Gruskotschew gestanden hatten, dass die Frau ihn auf Russisch angesprochen hätte, woraufhin er sie angelächelt und das Paket an sich gedrückt hätte, als wäre es etwas sehr Kostbares. Es gab sogar ein Foto von diesem Moment, das ihn zeigte, wie er fast ehrfürchtig zu seiner Wohltäterin blickte.

Zehn Minuten später, als er allein auf dem Rücksitz eines Taxis saß, explodierte das Paket und löschte den großen Schriftsteller aus, als hätte es ihn nie gegeben. Sein Fahrer wurde schwer verletzt und der Verkehr rund um die Champs Elysées kam für mehrere Stunden zum Erliegen.

Am Mittwoch folgte das vierte Attentat, obwohl zu diesem Zeitpunkt noch niemand einen Zusammenhang zwischen diesen Todesfällen herstellte.

Zwölf Uhr mittags, Eastern Standard Time, Washington DC, Vereinigte Staaten von Amerika.

Mark Fish war den meisten Menschen unbekannt. Nur Insider und politische Korrespondenten kannten ihn so gut, wie sie einen Mann in seiner Position nur kennen konnten. Als Assistent des Direktors der Central Intelligence Agency hielt er sich meist im Hintergrund, denn die CIA war wie ein Eisberg: Jeder wusste, dass es sie gab, aber Außenstehende sahen nur die Spitze, der Rest war verborgen. Mark Fish blieb normalerweise verborgen.

An diesem Mittwoch war der Direktor außer Landes und so war es Fish, der die Fahrt von Langley, Virginia, zur Pennsylvania Avenue und zum Weißen Haus auf sich nahm, um dem Präsidenten den wöchentlichen persönlichen Bericht zu liefern. Das hatte er schon mehrere Male getan, es war also nichts Ungewöhnliches.

Die Besprechung dauerte etwas länger als sonst und kurz vor Mittag kehrte er zu seinem Auto zurück. Der Fahrer nahm das Seitentor und bog dann auf die Pennsylvania Avenue.

Er musste etwa zwei Minuten auf eine Lücke im Verkehr warten, sodass sich der Wagen recht langsam in die rechte Spur einordnete. An diesem Punkt änderte Mark Fish seine Position und lehnte sich zum Fenster auf der Beifahrerseite, als bräuchte er mehr Licht, um das Dokument in seinen Händen studieren zu können.

Niemand sah oder hörte den Schuss. Das Fenster zersplitterte und Fish wurde gegen die Rückenlehne seines Sitzes geschleudert, wobei der obere Teil seines Kopfs explodierte und die blutigen Stücke gegen das Leder und das Glas geschleudert wurden. Er war von einer Equalloy-Kugel getroffen worden. Die im Vereinigten Königreich hergestellte Equalloy-Munition war inzwischen so gut wie überholt, aber immer noch erhältlich. Die Equalloy war eine AET-(Accelerated Energy Transfer)-Munition der vierten Generation, die so konzipiert war, dass sie beim Einschlag im Ziel zersplitterte. Außerdem erfüllte sie alle Anforderungen in puncto Durchschusshemmung der heutigen Spezialeinheiten, was das Risiko minimierte, Unbeteiligte zu töten. Bei den ersten Tests durchschlug die Equalloy nur sechs Zentimeter ballistische Seife – der Ersatz für menschliches Gewebe, den Munitionsentwickler bei Tests verwenden.

Später berechnete die Washingtoner Polizei mithilfe des FBI und des Secret Service die Flugbahn der Kugel und konnte so abschätzen, woher sie gekommen war.

Unter den vielen Umstehenden am Tatort hatte sich auch ein Tourist befunden, der zu diesem Zeitpunkt Fotos gemacht hatte. Ein Bild seiner 35-mm-Kamera lieferte einen kleinen Hinweis, denn es zeigte einen älteren Mann, der fast genau an der Stelle stand, von der aus die Kugel abgefeuert worden war.

Es schien sich um einen Mann um die achtzig zu handeln, der Jeans, ein kariertes Hemd von L. L. Bean und eine blaue Schirmmütze trug, auf der der legendäre Ausspruch »Toto, ich glaube, wir sind nicht mehr in Kansas« stand. Der »alte Kerl«, wie ihn die Ermittler nannten, trug einen dicken Gehstock mit einem Messinggriff in Form eines Entenkopfs. In dem Moment, als das Foto gemacht wurde, hatte er den Stock erhoben und direkt auf das Auto von Mark Fish gerichtet. Nachdem dieses Foto vergrößert und höher aufgelöst worden war, gab es kaum noch Zweifel daran, dass es sich bei dem »alten Kerl« um den Attentäter handelte und sein Gehstock in Wirklichkeit eine tödliche Waffe war.

Nur ein paar internationale Zeitungen griffen die Tatsache auf, dass drei berühmte Persönlichkeiten und ein hochrangiger Geheimdienstmitarbeiter in ebenso vielen Tagen und in ebenso vielen Ländern ermordet worden waren, aber keine der beteiligten Strafverfolgungsbehörden stellte offiziell eine Verbindung her. Doch die Wahrheit war, dass in weniger als einer Woche vier prominente Opfer durch verschiedene ruchlose, brutale Gewalttaten gestorben waren. Obwohl niemand einen Zusammenhang zwischen den Todesfällen herstellte, war eines sicher: Jeder von ihnen war ein Ziel gewesen, jeder von ihnen war verfolgt, beobachtet und mit einer gewissen Sorgfalt und Vorbereitung getötet worden, und obwohl die Terrorismusexperten mögliche Gruppen als Täter dieser Morde benannt hatten, hatte keine Organisation die Verantwortung für diese Taten übernommen – eine Merkwürdigkeit, die die einzige Konstante in den vier Todesfällen war, denn terroristische Gruppen zögerten selten, wenn es darum ging, nach einer sorgfältig geplanten Operation ihren Erfolg zu verkünden.

Am Freitag der gleichen Woche gab es einen weiteren Mord. Diesmal geschah er in der Schweiz und das Opfer konnte man beim besten Willen nicht als berühmt bezeichnen. Die Frau war sogar das genaue Gegenteil und es war dieser fünfte Todesfall, der James Bond auf den Plan rief.

Blick hinab auf die Jungfrau

Sie verließ ihr Hotel in Interlaken um etwa halb elf morgens. Das Berner Oberland hatte immer eine beruhigende Wirkung auf sie gehabt und Laura March hatte Ruhe und Frieden nötiger als je zuvor.

Als Kind hatten ihre Eltern sie häufig in diesen Teil der Schweiz mitgenommen und sie erinnerte sich, wie ihr Vater ihr vor Jahren gesagt hatte, wie therapeutisch es war, einfach dazusitzen und die Berge zu betrachten. Sie musste dringend nachdenken, den Schmerz verarbeiten und ihr Leben neu sortieren.

Am vorherigen Tag hatte es immer mal wieder ein wenig geregnet, aber an diesem Morgen war der Himmel wolkenlos und in ein tiefes, perfektes Blau getaucht, wie man es nur in großen Höhen sah. Die Berge mit ihren ewigen Schneekappen zeichneten sich scharf und deutlich vor dem Himmel ab und in der Ferne konnte sie gerade so den großen Felsen sehen, der wie die Brust einer jungen Frau geformt war – was der Grund war, warum dieser spezielle Berg Jungfrau genannt wurde.

An der Station Interlaken West stieg Laura in den Zug nach Grindelwald. Es erstaunte sie immer, dass sich seit ihrer Kindheit so wenig verändert hatte. Selbst ihre Reisegenossen kamen ihr bekannt vor: eine Gruppe schnatternder junger Leute auf einem Tagesausflug, die von einer ernsten, molligen Frau geführt wurde, die herrisch und arrogant wirkte, ein ernst wirkender junger Mann, der feste Wanderstiefel trug und seinen Rucksack auf die Gepäckablage gelegt hatte, um sein Gesicht in irgendeinem Reiseführer zu vergraben, offensichtlich in der Absicht, einen oder zwei Tage ernsthaft wandern zu gehen, dann ein Paar mittleren Alters, gesund und rotbäckig, das Jeans und Pullover trug, und ein Dutzend weiterer Leute, die sie alle an die längst vergangenen Tage erinnerten, in denen sie voller Staunen aus den Fenstern des ratternden Zuges geblickt hatte, die Hand ihres Vaters fest umklammert.

Alles war vertraut, von den langen, schrägen Dächern der Berghütten bis zu den bunten Blumenkästen an den Fenstern und dem Geruch. Alle Länder, dachte sie, hatten einen bestimmten Geruch, der sich im Gedächtnis der Besucher einprägte und den sie bei einer Rückkehr sofort wiedererkannten. Ihr Vater hatte oft gesagt, er erinnere sich eher an den Geruch der Schweiz als an die Aussicht, und sie wusste, was er meinte. Ihre Mutter hatte immer gesagt, es sei der Geruch von Geld, aber das war ein Scherz innerhalb ihrer Familie. Der Geruch der Schweiz war eine Art von Sauberkeit, die man heutzutage nur noch an wenigen Orten fand.

Als sie in Grindelwald ankam, spazierte sie langsam durch das Dorf, wich anderen Touristen aus, schlenderte die überfüllten Bürgersteige entlang und hielt inne, um sich die Schaufenster anzusehen: Ansichtskarten, Samen von Bergblumen, Aufnäher für Jeans, kleine Metallanhänger für Wanderstöcke und Berge von Lebensmitteln. Geführt wurden die Geschäfte von ernst dreinblickenden Männern und Frauen. Für die Schweizer waren alle Arten von Geschäft eine ernste Angelegenheit und Grindelwald war zu Recht ein wohlhabender Ort, da es am Rand des Grindelwaldgletschers lag. Seit Jahrzehnten war der Ort Sommer wie Winter ein Tummelplatz für Bergsteiger, Touristen und Skilangläufer.

Es war nach halb zwölf, als sie den Sessellift erreichte, die paar Francs bezahlte und sich in den Sessel schwang, in dem sie fast geräuschlos den langen Hang nach oben schwebte, über das helle, saftig grüne Gras der Bergausläufer und das Rauschen eines plätschernden Baches unter ihr.

Sie stieg an dem Aussichtspunkt aus, der First genannt wurde und der nur eine große Blockhütte beherbergte, in der köstliches Essen serviert wurde – zu dieser Tageszeit war die Hütte voll, aber trotzdem der perfekte Ort, um ein Omelett, Bratkartoffeln und knuspriges Brot zu essen und es mit einem Glas Apfelsaft hinunterzuspülen.

Nachdem sie gegessen hatte, ging Laura ein Stück den Hang hinauf und setzte sich ins weiche Gras. Sie blickte auf das Mittaghorn und seinen Felskamm, die dunklen, grüblerischen Hänge des Schwarzmönchs, die Spielzeughäuser von Grindelwald weit unten, die Farbkontraste der Grün- und Gelbtöne, das saftige Schwarzgrün der Tannen und die wunderbare Silhouette der Jungfrau, die ganz rechts von ihr gerade noch zu sehen war, die Furcht einflößende Gletscherschlucht, der Gletscher selbst und in der Ferne, die Krönung des Ganzen – der Gipfel des Eigers.

Die Berge, dachte sie, sahen aus wie maßstabsgetreue Modelle aus geschickt gefaltetem grauen Papier, deren Gipfel mit weißem Puder bestäubt waren. David hatte es hier geliebt, aber das war aus und vorbei. Jetzt war es an der Zeit, ihre geschundene Seele zu heilen. Kein David mehr, denn das war vorbei und sie musste sich von dem kleinen Tod erholen, den sie erst vor Kurzem erlitten hatte.

Während sie sich an dem Anblick sattsah, war es so, als würde ihr Geist durch irgendeinen Trick der Zeit und des Lichts von den Felsen, Gipfeln und Schluchten umarmt. Ihr Vater hatte recht gehabt, die Pracht und Schönheit der Aussicht halfen ihr, ihre kleinen Sorgen und ihren menschlichen Schmerz zu relativieren. Es war, als könnte dieser Ort ihr unbedeutendes Leiden in seine Schranken weisen. Der Ehrfurcht gebietende Anblick der weitläufigen Bergketten leistete ganze Arbeit.

Als sie den unerwarteten Stich in ihrem Nacken spürte, dachte sie fast schon träge, dass sie von einer Biene gestochen worden sei. Sie versuchte, das Insekt mit der Hand zu verscheuchen, und war verblüfft, als sie ihren Arm nicht über Schulterhöhe heben konnte.

Sie verfiel nicht in Panik. Es war, als würde sie ihre eigenartige Lage von weit weg betrachten. Das Taubheitsgefühl schien sich von der Stelle, an der sie in den Nacken gestochen worden war, auszubreiten. Zuerst wurden ihre Arme taub, dann hatte sie das nicht unangenehme Gefühl, dass ihr ganzer Körper durchdrungen wurde, bis sie sich überhaupt nicht mehr bewegen konnte.

Das ist ein Traum, ich wache gleich auf, dachte sie und versuchte vergeblich zu lächeln, denn da war ihr toter Vater, der winkend den blumengesäumten Hang zu ihr hinauflief. Dann verschlang die Dunkelheit alles.

Die Leute, die das kleine Restaurant betrieben, fanden ihre Leiche kurz vor der Dämmerung.

Am nächsten Morgen trank James Bond gerade seine letzte Tasse Frühstückskaffee und überlegte, sich ein faules Wochenende zu gönnen – einschließlich eines Essens an diesem Abend mit einer jungen Dame namens Charlotte Helpful –, als das Telefon klingelte und alle Pläne für die nächsten Wochen zunichtemachte, ganz zu schweigen von Spiel und Spaß mit der so reizend benannten Ms Helpful.

»Bevor wir anfangen, Captain Bond, möchte ich Sie bitten, einen Blick auf dieses Foto zu werfen.« M schob einen matten Schwarz-Weiß-Druck im Format acht mal zehn über seinen Schreibtisch. Seine Stimmung war von dem Moment an, als Bond den Raum betreten hatte, finster gewesen.

Es war Moneypenny, die Sekretärin des Chefs, die Bond in Ms Bürosuite im neunten Stock des anonymen Gebäudes mit Blick auf den Regent’s Park gerufen hatte.

»Du solltest direkt reingehen, beachte das da gar nicht.« Sie nickte in Richtung der Tür, über der das vertraute rote »Betreten verboten«-Licht leuchtete. Als Bond einen Schritt nach vorne tat, senkte Moneypenny ihre Stimme. »Er hat ein paar von unseren Schwestern da drin.« Sie schenkte ihm ein flüchtiges Lächeln, bevor sie den Blick abwandte, wobei ihre Wangen eine heftige Röte überkam. Ihre Schwärmerei für James Bond war für niemanden in diesem Gebäude ein Geheimnis.

Bei den »Schwestern« handelte es sich um einen Mann und eine Frau vom Sicherheitsdienst MI5, die Bond als Mr Grant und Ms Chantry vorgestellt wurden – ein korpulenter Mann in der dunklen Whitehall-Uniform und eine etwas altmodisch gekleidete junge Frau, die steif auf der Kante ihres Stuhls saß. Beide Offiziere wirkten unbehaglich, denn Mitglieder von Geheimdiensten fühlten sich selten wohl, wenn die Umstände sie dazu zwangen, den Secret Intelligence Service um einen Gefallen zu bitten. Und Bond hatte kaum Zweifel daran, dass sie hier waren, um M um einen Gefallen zu bitten.

Er warf einen Blick auf das Foto einer jungen Frau, vielleicht Anfang dreißig, mit hellblondem Haar und einem schalkhaften, freundlichen Gesicht.

»Sollte ich die Dame kennen, Sir?« Bond hob fragend die Augenbrauen.

»Das können nur Sie beantworten, Captain Bond.« M behielt seinen ernsten Ausdruck bei. »Ich bin mir bewusst, dass es gelegentlich zu einem fruchtbaren Austausch zwischen unserem Service und unseren Schwestern kommt.«

»Sie gehört zu Ihnen?«, wandte Bond sich an Ms Chantry.

»Sie gehörte zu uns.« Sie wirkte ungeduldig, aber irgendwie voller Misstrauen.

Er glaubte, einen winzigen Anflug von Schmerz in ihrer Stimme zu hören und ihn auch über ihr Gesicht huschen zu sehen. Da in der einen Minute, in der nächsten wieder verschwunden. Er wandte sich wieder an seinen Chef: »Nein, Sir, ich erkenne die junge Dame nicht.«

M nickte, dann sah er zu Grant hinüber. »Sagen Sie ihm, was Sie mir gerade gesagt haben.« Sein Ton war nicht unfreundlich, aber niemand konnte daran zweifeln, dass der alte Mann in einer harten, rein geschäftlichen Stimmung war.

Grant, Mitte vierzig, hatte ein hochnäsiges Gesicht und neigte zu Nervosität. Seine Hände strichen ständig seine Krawatte glatt oder bürsteten imaginäre Fusseln von seiner Hose. Bond hielt ihn für einen Schreibtischhengst – Personalabteilung oder Buchhaltung.

Nachdem er sich ein paarmal geräuspert und an seinen Manschettenknöpfen herumgefummelt hatte, setzte Grant zaghaft an: »Ihr Name ist Laura March. Fünfunddreißig Jahre alt, seit zehn Jahren im Dienst. Sie hat fünf Jahre bei der Watcher Division gearbeitet, dann ist sie zum Antiterrordienst abgewandert. Hauptsächlich Analyse von Primärinformationen. Sehr erfolgreiche Bilanz. Sie hat ihr Handwerk verstanden.« Eine Sekunde lang hielt er inne, als würde er sich auf unsicherem Terrain bewegen.

»Und?« Bond schenkte ihm ein ermutigendes Lächeln. »Ist sie mit den Familienjuwelen verschwunden?«

»Sie ist tot«, kam die Antwort tonlos und unruhig.

»Ermordet, wie es den Anschein hat«, ergänzte M.

»In der Schweiz«, fügte Ms Chantry hinzu. »Sie war im Urlaub.«

»Aha.« Und da lag der Hase im Pfeffer, dachte Bond. Die Zuständigkeit des MI5 beschränkte sich auf das Vereinigte Königreich und die dazugehörigen Territorien und Besitzungen, was häufig zu bösem Blut zwischen den beiden Organisationen führte.

Grant klang jetzt leicht bockig. »Deswegen brauchen wir Ihre Hilfe. Sie war in Interlaken – in der Schweiz …«

»Ich weiß, wo Interlaken ist.« Diesmal war Bond weder ermutigend noch lächelte er. »Ein kleiner Ort mit vielen Seen und Bergen. Und vielen Banken und Schokolade.«

Grant runzelte die Stirn. »Sie kennen sich aus in Interlaken?«

»Ich weiß, dass es ein touristisches Zentrum für das Berner Oberland ist.« Bond wollte die explosive Stimmung entschärfen, vielleicht sogar diesem recht wichtigtuerischen Mann ein Lächeln entlocken. Also setzte er an zu singen: »›Gazing down on the Jungfrau, from our secret chalet for two.‹ Sie wissen schon, Kiss me Kate.«

»›Gazing down‹? Die einzige Möglichkeit, auf die Jungfrau hinabzublicken, ist von einem Hubschrauber oder Flugzeug aus.« Grant wirkte verwirrt.

»Das ist ja der Sinn der Sache«, schnaubte Bond. »Cole Porter hat diesen Song als Satire darauf geschrieben, wie dämlich manche Operetten sind …«

»Captain Bond«, blaffte M. »Wir brauchen keine Nachhilfe in Sachen musikalischer Komödie. Das hier ist eine ernste Angelegenheit. Lassen Sie sich von Mr Grant die Fakten darlegen.«

Bond, immer noch ein wenig irritiert davon, von einem vielversprechenden Wochenende und möglicherweise zwei verwegenen Nächten mit der attraktiven Ms Helpful abberufen worden zu sein, wusste, wie weit er es mit M treiben konnte, und die Stimme des Chefs hatte jetzt jenen Tonfall erreicht, den er heimlich den »Meuterei auf der Bounty«-Ton nannte. Er schloss den Mund und nickte Grant höflich zu.

»Es ist ein wunderschöner Teil der Welt«, fuhr Grant lahm fort, »und es scheint, dass sie ihn besonders ins Herz geschlossen hatte. Sie war schon zwei Tage dort und am gestrigen Morgen hat sie den Sessellift hinauf zum First genommen, einem Aussichtspunkt über Grindelwald. Gestern Nacht wurde sie tot aufgefunden, etwa einen Kilometer von der Sesselliftstation entfernt.«

»Durch natürliche Umstände gestorben oder auf die andere Art?«

»Wie es aussieht, auf die andere Art.«

»Wie genau?« Bond sah zu Ms Chantry, die bleich geworden war. In ihren Augen blitzte wieder der Schmerz auf, der ihm schon zuvor aufgefallen war.

»Wie Sie wissen, neigen die Schweizer Behörden dazu, alles nach Vorschrift zu machen, Captain Bond. Die Polizei wurde gerufen und hat die Angelegenheit als möglichen Mord oder Selbstmord behandelt und die üblichen Untersuchungen vorgenommen, dann wurde die Leiche nach Interlaken überführt. Heute in den frühen Morgenstunden wurde eine Autopsie durchgeführt und die Ergebnisse sind gleichermaßen verwirrend wie unerfreulich.«

»Ich bin Unerfreuliches gewohnt.« Bond hatte jetzt selbst eine ernste Miene aufgesetzt. Wenn du sie nicht besiegen kannst, schließe dich ihnen an, dachte er. »Ich habe die letzte Woche damit verbracht, Fotos und Autopsieberichte von vier terroristischen Anschlägen durchzugehen, die möglicherweise einen geheimdienstlichen Bezug haben, also wird mich eine fünfte Obduktion auch nicht umwerfen.«

Grant nickte. »Das einzige ungewöhnliche Mal, das man an der Leiche gefunden hat, war ein übler Bluterguss am Hals, direkt unterhalb des rechten Ohrs. Die Haut war aufgerissen und es wurde ein winziges Stück Gelatine gefunden. Ein Teil einer Kapsel, die durch die Haut eingedrungen war.«

»Wie das?«

»Das wissen wir nicht. Die Schweizer wollen sich nicht festlegen.«

»Was war also die Todesursache?«

Grant runzelte die Stirn. »Sie führen immer noch Tests durch. Es ist noch nichts bestätigt, außer dass das, was sie getötet hat, mit ziemlicher Sicherheit über die Kapsel in sie eingedrungen ist. Soweit ich weiß, haben sie jetzt einen spezialisierten Gerichtsmediziner aus Bern hinzugezogen.«

»Und weil das Ganze in der Schweiz passiert ist, kommen Sie jetzt zu uns?«

»Sowohl das Auswärtige Amt als auch die Schweizer Sicherheitsbehörden haben uns die Erlaubnis verweigert, in ihrem Hoheitsgebiet zu operieren. Sie wissen von Ms Marchs Verbindung zu uns und sind ziemlich paranoid.«

»Der Punkt ist«, schaltete sich M ein, als ärgere er sich über Grant, weil dieser zu lange brauchte, um die ganze Situation zu erklären. »Der Punkt ist, dass sie Scotland Yard oder einen von unseren Leuten akzeptieren werden.«

»Und wir haben kein Interesse daran, Scotland Yard daran arbeiten zu lassen«, fügte Grant hinzu.

»Also bin ich der glückliche Gewinner?« Bonds Laune hob sich ein wenig. Ein bezahltes Wochenende in der Schweiz – selbst in einer so düsteren Angelegenheit – war recht verlockend.

»Sie fliegen heute Nachmittag ab.« M sah ihn nicht einmal an.

»Die Untersuchung findet am Montag statt, sodass Sie genügend Zeit haben, sich über den Fall zu informieren.«

»Haben wir niemanden mehr in der Schweiz, Sir?«

»Sie wissen, wie das ist, Bond. Budgetkürzungen, Umstrukturierungen. Ja, wir haben jemanden in der Botschaft in Genf …«

»Kann dieser jemand dann nicht …?«

»Nein, kann er nicht. Er ist im Urlaub. In den alten Zeiten hätten wir jemanden gehabt, der für ihn übernimmt, aber einen solchen Luxus können wir uns nicht mehr erlauben. Sie übernehmen und fliegen heute Nachmittag nach Bern. Die treffen sie am Flughafen und bringen Sie nach Interlaken.«

»Wer sind ›Die‹? Die Polizei?«

»Nein. Der Schweizer Geheimdienst. Das frühere Department Siebenundzwanzig – das letzten Januar aufgelöst wurde. Die haben sich wie alle anderen auch umstrukturiert und einer von ihren Leuten wird Sie vom Flughafen abholen, Ihnen den Tatort zeigen, Sie auf dem Laufenden halten und Ihnen bei der Ermittlung auf die Finger schauen. Ihr Auftrag ist es, einfach nur die Details zu sammeln und sicherzustellen, dass die Schweizer Polizei ihre Arbeit gründlich macht …«

»Sie machen ihre Arbeit immer gründlich«, murmelte Grant. »Es sind Schweizer, und die Schweizer verleihen dem Wort barsch eine ganz neue Bedeutung.«

»Stellen Sie einfach sicher, dass sie gründlich sind.« M ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. »Und sorgen Sie auch dafür, dass der Gerichtsmediziner Ihnen die Leiche übergibt …«

»Und dann soll ich die unglückliche Lady nach Hause bringen?«

»So kann man es zusammenfassen, ja.«

»Und wenn ich irgendwelche Hinweise finde, was die Umstände ihres Todes betrifft?«

»Sie berichten alles, was Sie finden, an mich.« M machte eine kleine, abweisende Geste, die bedeuten sollte, dass dieses Meeting seiner Meinung nach beendet war.

»Sir, darf ich unseren Freunden hier ein paar Fragen stellen?« Wenn er schon als Detektiv eingesetzt werden würde, musste er sich auch wie einer verhalten.

»Wenn es sein muss.«

Bond nickte und drehte sich zu Grant und Chantry. »Ms March hat für die Terrorismusaufklärung gearbeitet. War sie an einer bestimmten Operation beteiligt? Hatte sie mit einer bestimmten Gruppe zu tun?«

Grant rutschte auf seinem Sitz hin und her und ließ sich für Bonds Geschmack ein wenig zu viel Zeit mit seiner Antwort. »Sie hat die gesamte Bandbreite bearbeitet«, sagte er schließlich. »Und sie kannte sich hervorragend aus. Sie kannte alle bekannten Gruppen, von der IRA bis zu denen des Nahen Ostens …«

»Sie hatte ein unglaubliches Gedächtnis.« Ms Chantry hatte eine leicht heisere Stimme, die sehr attraktiv und, wie Bond fand, sehr sexy war. Er sah sich die junge Frau genauer an, während sie sprach. »Laura wusste immer, wer von den bekannten Terroristen sich momentan im Vereinigten Königreich aufhielt.«

»Sie wusste von denjenigen, die bei der Einreise gesichtet worden waren«, unterbrach Grant sie schnell. »Ja, sie hat die Informationen aus den täglichen Berichten behalten – die Sichtungen durch unsere Leute an den Flughäfen und anderen Einreisepunkten.«

Bond schnaubte, er war immer noch dabei, Ms Chantry zu begutachten. Auf den ersten Blick hatte sie wie eine Lehrerin gewirkt: dunkles Haar, das von der hohen Stirn straff nach hinten gekämmt und im Nacken zu einem Dutt gebunden war, eine Oma-Brille und ein strenger, einfacher Hosenanzug, der nichts für ihre Figur tat. Jetzt, wo Bond genauer hinsah, erkannte er deutlich, dass Ms Chantry ihr Licht unter einer Maske aus wenig Make-up und viel Strenge zu verstecken schien. Ihre großen braunen Augen blickten unverwandt in die seinen und die Kurven ihrer Oberschenkel und Brüste unter dem abschreckenden Anzug vermittelten den Eindruck eines außergewöhnlichen Körpers. Unter ihrem strengen Äußeren war Ms Chantry wahrscheinlich eine Vollblutfrau.

»War Ms March wegen einer bestimmten Person besorgt? Irgendein bekannter Terrorist, der sich gerade im Land aufhält?«, fragte er.

Die beiden MI5-Agenten schüttelten den Kopf.

»Ich nehme also an«, fuhr Bond fort, »dass Sie beide recht eng mit ihr zusammengearbeitet haben?«

»Ich bin der Leiter der Abteilung für Terrorismusaufklärung.« Grant klang paradoxerweise überheblich und zugleich unglücklich darüber, seine herausragende Stellung im System des MI5 preisgeben zu müssen. »Sie war mir unterstellt. Ms Chantry ist meine Stellvertreterin und als solche stand sie täglich mit ihr in Kontakt.«

Bonds Instinkt sagte ihm immer noch, dass sie bei diesen knappen Antworten eine ganze Menge ausließen. »Und was ist mit der Kehrseite der Medaille? Wusste Ihrer Kenntnis nach eine der terroristischen Gruppen von ihrer Existenz?«

»Wer kann das schon sagen?« Grant zuckte mit den Schultern. »Wir denken gern, dass wir unsichtbar sind, aber Ihr eigener Geheimdienst hatte in der Vergangenheit Probleme mit Infiltrationen, Captain Bond. Keiner von uns kann hundertprozentig sicher sein, dass wir nicht kompromittiert sind.«

»Falls sie kompromittiert war, gibt es dann Grund zu der Annahme, dass eine bestimmte Terrororganisation ein Motiv hatte, sie auszuschalten?«

»Nein!« Die Antwort kam von Ms Chantry. Ihre Stimme war hoch und brach, als das einzelne Wort ein wenig zu schnell herauskam. »Nein! Nein, ich denke, das können wir ausschließen.«

»Was ist mit ihrem Privatleben?«

»Was soll damit sein?« Jetzt klang Grant fast schon aggressiv, seine Brauen waren streitlustig zusammengezogen.

»Wenn sie eines unnatürlichen Todes gestorben ist, könnte das von großer Wichtigkeit sein.«

»Sie war sehr verschlossen. Sie hat nicht viel über ihr Privatleben gesprochen«, sagte Ms Chantry, wieder etwas zu schnell und vorsichtig.

»Was ist mit ihrer Sicherheitsüberprüfung?«, fragte Bond und bezog sich dabei auf die regelmäßigen Hintergrundüberprüfungen von Agenten, die in den Labyrinthen der Geheim- und Sicherheitsdienste arbeiten. Er sah Grant mit hochgezogener Augenbraue an. »Wir führen doch immer noch Sicherheitsüberprüfungen durch, selbst in diesen herrlichen Friedenszeiten. Sie waren ihr Vorgesetzter, Mr. Grant.«

»Ja. Ja. Aber natürlich. Ja.« Diesmal fummelte Grant an seiner Krawatte herum. »Ich habe regelmäßig die Ergebnisse ihrer Sicherheitsüberprüfung eingesehen.«

»Und?«

Grant sprach wie ein kleiner Mann, der versuchte, sich größer zu machen. »Es wäre nicht angemessen, wenn ich die Ergebnisse der Sicherheitsüberprüfung einer Kollegin in der gegenwärtigen Gesellschaft preisgeben würde.«

»Dann geben Sie uns einfach einen groben Einblick.«

»Ich weiß nicht …«

»Mr Grant, ich würde vorschlagen, dass Sie Ms Chantry entweder erlauben, den Raum zu verlassen, oder endlich mit der Sprache rausrücken«, knurrte M. »Wir sind hier alle erwachsen. Tun Sie, was Captain Bond vorschlägt. Ein grober Einblick, eine Übersicht, ja?«

Grant stieß einen bockigen Seufzer aus. »Nun gut.« Er sprach nicht direkt mit zusammengebissenen Zähnen, aber er war kurz davor. »Sie war fünfunddreißig. Sie ist in den Dienst eingetreten, nachdem sie im Alter von fünfundzwanzig die Prüfung für das diplomatische Korps abgelegt hatte. Ein Einser-Abschluss in modernen Sprachen aus Cambridge. Keine Brüder oder Schwestern. Beide Eltern sind bei dem schrecklichen PanAm-Bombenanschlag ums Leben gekommen – sie verbringt Weihnachten bei Freunden in Neuengland. Keine offensichtlichen politischen Zugehörigkeiten. Im Prinzip sauber.«

»Hatte sie einen Freund?«

»Zurzeit nicht, nein.«

»Eine Freundin?«

»Sie war heterosexuell, Captain Bond, wenn Sie darauf hinauswollen.«

»Wollte ich nicht, aber es ist gut, das zu wissen. Sie sagten, dass sie zurzeit keinen Freund hatte. Was soll das genau bedeuten?«

Grant zögerte den entscheidenden Moment zu lange. »Sie war verlobt. Die Verlobung wurde vor einem Monat oder so gelöst.«

»Was ist mit dem Verlobten? Ist er sauber?«

»Blitzblank.«

»Ein Agent?«

»Nein, weder einer von uns noch einer von Ihnen.«

»Wollen Sie mir von ihm erzählen?«

»Ich denke, das wäre unklug.«

»Gut. Ich danke Ihnen, Mr Grant.« Bond erhob sich. »Ich denke, wir haben genug gehört, und ich vermute, ich habe noch viel zu tun, bevor ich nach Bern aufbreche …«

M bedeutete ihm, sich wieder hinzusetzen, und wandte sich dann an Grant und Chantry: »Sie können Ihrem Generaldirektor sagen, dass die ganze Angelegenheit effizient und diskret gehandhabt werden wird.« Er machte eine Geste mit seiner rechten Hand und ließ diesmal keinen Zweifel daran, dass die Besucher entlassen waren.

Als er seinen Arm bewegte, erschien Moneypenny in der Tür. Sie hatte auf ein verstecktes Signal reagiert, das der alte Mann aktiviert hatte.

»Moneypenny, unsere Freunde werden uns jetzt verlassen. Wenn Sie so freundlich wären, sie von jemandem aus dem Gebäude eskortieren zu lassen.«

Grants Gesicht war eine Maske kaum kontrollierten Zorns. Chantry hingegen schien Ms unverhohlen unhöfliche Anweisungen als Teil des normalen Kreuzes zu akzeptieren, das sie zu tragen hatte.

Kaum hatten sie das Büro verlassen, stieß M ein halb amüsiertes Lachen aus. »Ich bin immer wieder erstaunt über unseren Schwesterdienst, James.« Er wirkte jetzt fast liebenswürdig.

»Ich würde Grant nicht mal damit betrauen, einen Brief für mich zu verschicken.« Bond blickte zur Tür und seine Lippen verzogen sich zu einem grausamen Lächeln. »Was diese Chantry angeht, sie scheint sehr aufgebracht über Marchs Tod zu sein. Grant hat sie an der kurzen Leine gehalten und ich vermute, er wäre lieber allein gekommen. Irgendetwas verschweigen sie uns, Sir.«

»Eine ganze Menge, mein Junge. Eine ganze Menge. Man sollte sich vor Danaergeschenken in Acht nehmen, besonders, wenn der MI5 um Hilfe bittet. Sie können es nicht ertragen, die ganze Geschichte zu erzählen, und irgendetwas ist da mit dieser Ms March, das sie uns nicht erzählen wollen. Passen Sie einfach auf sich auf, James. Es würde mich nicht wundern, wenn Grant in der Schweiz einen Blutegel auf Sie ansetzt. Halten Sie also die Augen offen.« Er fing an, seine Pfeife zu stopfen, und drückte den Tabak fast mit Gewalt hinein. »Bevor Sie gehen, noch ein paar Dinge. Erstens: Es gibt keinen passenden Linienflug nach Bern, also werden Sie mit dem Firmenjet fliegen, der in Northolt bereitsteht.« Bei dem sogenannten »Firmenjet« handelte es sich um eine weiß lackierte, in die Jahre gekommene Hawker Siddeley 125 Series 700 der RAF mit dem Logo des Transworld Consortiums auf Rumpf und Heck. Vorsichtig, wie er war, benutzte M das Flugzeug nur, wenn es absolut notwendig war. Seit die russische Bedrohung geringer geworden war, hielt er es für viel zu auffällig. »Übrigens werden Sie sich als trauernder Verwandter tarnen. Ms March hatte nur eine alte Tante, die in Birmingham lebt, sodass Sie sich als Cousin zweiten Grades ausgeben werden. Rufen Sie mich an, wenn Sie glauben, dass der MI5 Sie überwachen lässt. Die sind wie ein Flohzirkus, wenn sie paranoid werden. Und jetzt …« Er fing an, seinem Agenten einige spezifische Anweisungen bezüglich der Schweiz zu geben.

Um fünf Uhr Schweizer Zeit am selben Nachmittag setzte der Firmenjet auf der Landebahn auf und kam am Hauptterminal des Berner Flughafens zum Stehen. Bond ging schnell in das Hauptgebäude.

Die Einreiseformalitäten verliefen wie immer mürrisch und effizient. Seinen kompakten Kleidersack aus Schweinsleder über die Schulter geworfen, betrat er die Ankunftshalle und suchte die Schilder, die die Limousinenfahrer hochhielten, nach seinem Namen ab.

M hatte ihm den Namen der Kontaktperson genannt. »Freddie von Grüsse. Ich habe den Kerl nie getroffen, aber er ist ein ›von‹, also wahrscheinlich ein unerträglicher Langweiler und obendrein noch ein Snob. Sie wissen ja, wie die Schweizer Oberschicht ist, James.«

Es gab keinen Fahrer, der eine Karte für Bond hochhielt, also ging er weiter in die Ankunftshalle und wollte sich gerade dem Auskunftsschalter nähern, als eine tiefe, angenehme Frauenstimme in sein Ohr flüsterte: »James Bond?«

Er nahm den subtilen Duft von Chanel wahr, drehte sich um und blickte in zwei große, funkelnde grüne Augen.

»Mr Bond, ich bin Freddie von Grüsse.« Ihre Hand lag fest in seiner und ihre Eleganz war von einer Art, die man selten abseits der Seiten der Modemagazine sah. »Eigentlich Fredericka von Grüsse, aber enge Freunde nennen mich Flicka.«

»Darf ich mich zu diesen engen Freunden zählen?« Es war ein lahmer Spruch, aber sie hatte ihm buchstäblich den Atem verschlagen.

Sie lachte und ein fast greifbares silbernes Glitzern schien in der Luft zu liegen. »Oh, ich denke, wir werden wahrscheinlich sehr enge Freunde werden, Mr Bond, oder darf ich Sie James nennen?«

»Nennen Sie mich, wie Sie wollen.« Ein paar Sekunden später wurde ihm klar, dass er das tatsächlich ernst gemeint hatte. Sie hätte ihn auch Schwachkopf nennen können und er hätte sie immer noch fröhlich angelächelt.

Flicka

Sie war groß, etwa ein Meter achtundsiebzig, was bedeutete, dass sie in hohen Schuhen locker über einen Meter achtzig war. Groß und schlank, aber nicht, was schlechte Journalisten gertenschlank nennen würden. Ein Blick genügte, um ihre Athletik in jedem Sinne des Wortes zu bestätigen. Sie hatte das Aussehen von jemandem, der regelmäßig trainierte und sein Erscheinungsbild mit großer Sorgfalt pflegte. Sie strahlte auch diese undefinierbare Elektrizität aus, die bei manchen Frauen sofort spürbar war und besagte, dass sie im Bett ein absoluter Knaller waren, aber zu ihren eigenen Bedingungen. Die Art von Frau, die genau das bekam, was sie wollte, wenn sie es wollte.

Sie trug einen weißen, ausgestellten Rock, der knapp über den Knien endete und bei jeder Bewegung um ihre Oberschenkel schwang. Ein breiter, mit Nieten besetzter schwarzer Ledergürtel trennte den Rock von ihrer hellblauen Seidenbluse, ihren Hals zierte ein locker geknoteter Schal. Ihr schwarzes, schulterlanges Haar hatte eine dichte, seidige Textur. Die rechte Seite – länger geschnitten als der linke – neigte dazu, über ihr Auge zu fallen, und sie schob sie mit ihren langen, feingliedrigen Fingern zurück, wobei sie den Kopf neigte und ihre grünen Augen im Einklang mit ihrem Lachen funkelten. Ihr gesamtes Haar fiel an seinen Platz zurück, als hätte sie es nicht einmal berührt. Die meisten Frauen, dachte Bond, würden Flicka von Grüsse wahrscheinlich nicht mögen.

»Dann kommen Sie mit, James. Wir haben eine schöne Fahrt vor uns. Wollen Sie erst etwas essen oder sollen wir uns unterwegs darum kümmern?« Sie ging ein paar Schritte vor ihm und er sah, wie sich ihre Schenkel und ihr fester Po unter dem Rock bewegten. Halb erinnerte er sich an eine Zeile aus einem Gedicht, das er vor langer Zeit gelesen hatte: »… dann, so denke ich, wie süß sie fließt; die Verflüssigung ihrer Kleider.«

Sie hielt inne und warf einen Blick zurück über ihre rechte Schulter. »James, wo wir hingehen, gibt es eine noch viel bessere Aussicht.«

Bond ging ein wenig schneller und seine Schritte waren so beschwingt wie schon lange nicht mehr. »Das bezweifle ich, aber wohin gehen wir überhaupt?« Er spürte, wie sich ihre Schultern berührten und der leiseste Funken von gegenseitiger Anziehung zwischen ihnen übersprang.

»Nach Interlaken natürlich. Wohin sonst?« Diese Frau war eine Hexe, die ihre unsichtbaren Emotionen geschickt miteinander verwob.

»Dann bin ich ganz bei Ihnen, wir sollten uns in Bewegung setzen. Können wir in Thun essen gehen?«

»Aber natürlich.«

»Oh, eine Sache noch.« Er legte ihr sanft eine Hand auf die Schulter. Durch die Seide spürte er ihre Haut wie Elektrizität an seinen Fingern.

»Ja?« Sie drehte sich um und hielt an.

»Tut mir leid, das tun zu müssen, Flicka, aber ich muss Ihren Ausweis sehen. Man kann heutzutage nicht vorsichtig genug sein.«

Wieder versprühte sie den Silberstaub ihres Lachens um sie herum. »Okay, James. Ich zeige Ihnen, was ich habe, wenn Sie mir zeigen, was Sie haben.«