Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Hanser Verlag GmbH & Co. KG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

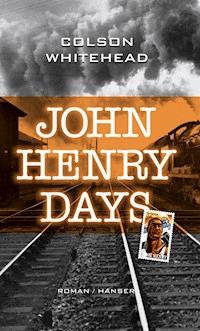

In einem Kaff in West Virginia findet ein Festival zu Ehren des legendären Volkshelden John Henry statt. Als der junge Journalist J. Sutter und seine Feunde dort erscheinen, treffen zwei Welten aufeinander. Ein witziges und zugleich beunruhigendes Porträt der amerikanischen Gesellschaft, laut Jonathan Franzen "unwiderstehlich geschrieben".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 781

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Über das Buch

John Henry, der Mann mit dem Hammer in der Hand, ist der Held unzähliger Volkslieder und Balladen, ein amerikanischer Gründungsmythos. Im Wettstreit mit einer Bohrmaschine siegt der schwarze Tunnelarbeiter, ein ehemaliger Sklave, doch bezahlt er diesen Triumph mit dem Leben – das behauptet zumindest die Legende. Mehr als hundert Jahre später wird ihm zu Ehren in einem Kaff in Virginia ein Festival gefeiert und eine neue Briefmarke ausgegeben. Eine ganze Horde von Journalisten trifft ein, Spesenritter allesamt, und der einzige Schwarze unter ihnen, J. Sutter, ist dabei, einen neuen Rekord aufzustellen. Ihm ist nicht wohl in dem einstigen Sklavenstaat, und auch deshalb freundet er sich an mit einer jungen New Yorkerin, die die John-Henry-Devotionalien ihres Vaters loswerden will. Dass der Mann, der ihn gleich am ersten Abend vor dem Tod rettet, nicht der harmlose Briefmarkensammler ist, als der er sich ausgibt – das wird J. Sutter vielleicht nie erfahren.

Colson Whiteheads Roman, der sich über Generationen und Kulturen erstreckt, ist ein grandioses, witziges und beunruhigendes Porträt der modernen amerikanischen Gesellschaft. Aus zahllosen Details, Einzelschicksalen, Momentaufnahmen, Gruppenbildern setzt sich ein komplexes Ganzes zusammen. Spätestens mit diesem seinem zweiten Roman gehört Whitehead zu den wichtigsten Schriftstellern seiner Generation.

Hanser E-Book

Colson Whitehead

John Henry Days

Roman

Aus dem Amerikanischenvon Nikolaus Stingl

Carl Hanser Verlag

Inhalt

Prolog

Erster TeilTerminal City

Zweiter TeilMotor Lodge Nocturne

Dritter TeilÜber die Auswirkungen der Landluft

Vierter TeilDie Tunnelbau-Theorie des Lebens

Fünfter TeilNeue Strophen

Prolog

Vor ungefähr fünfundvierzig Jahren war ich in Morgan County, Kentucky. Da war ein Trupp Schwarzer aus Mississippi, die arbeiteten mit beim Bau eines Tunnels für die O&K Railroad am Oberlauf des Big Caney Creek. Dort habe ich das Lied zum erstenmal gehört; sie sangen es immer, um mit ihren Hämmern den Takt zu halten.

Bezugnehmend auf Ihre Anzeige im Chicago Defender möchte ich auf Ihre Bitte um Informationen über Mr. John Henry, den heldenhaften Veteranen aus der Entstehungszeit des Big Bend Tunnel, antworten.

Es ist mir gelungen, aus meiner Erinnerung dreizehn Strophen zu rekonstruieren, die sich mit dieser hervorragenden und verdienstvollen Persönlichkeit einer längst vergangenen Zeit beschäftigen. Um fehlende Textstellen zu ergänzen und meine Erinnerungen zu verifizieren, war es erforderlich, eine Reihe von Langzeitinsassen des Zuchthauses zu befragen; ich hoffe, das Ergebnis stellt Sie zufrieden und entspricht Ihren Wünschen.

Was den historischen John Henry angeht, würde ich sagen, er hat vor ungefähr fünfzig Jahren tatsächlich gelebt und war ein kräftiger Mann, der tatsächlich den Tod fand, nachdem er in einem Wettkampf eine Dampfbohrmaschine übertrumpft hatte. Seine Frau war sehr klein und liebte ihn von ganzem Herzen.

Mein Großvater mütterlicherseits war Bohrhauer und arbeitete damals, als Dampfbohrmaschinen noch nicht so verbreitet waren, bei sämtlichen Großprojekten im ganzen Land. Er prahlte immer damit, wie gut er mit dem Hammer habe umgehen können, und behauptete, keiner außer John Henry sei ihm darin über gewesen. Er sang von John Henry und erzählte von den alten Zeiten, als Hauer mit Hämmern die Arbeit der Dampfbohrmaschinen verrichteten.

Weil ich damals noch ziemlich jung war, kann ich mich nicht mehr an alle Geschichten erinnern, die ich gehört habe, aber ich weiß, daß John Henry irgendwann in den Achtzigern, 1881 oder 1882, starb, auf jeden Fall einige Jahre vor meiner Geburt.

Ich hätte gern ein Honorar für diese Information; ich bin Häftling hier im Ohio Penitentiary und mittellos, so daß ich mich über jedes Angebot von Ihrer Seite freuen würde.

1890 sangen die Leute in der Stadt das Lied von John Henry, einem Hauer. Ich arbeitete damals hier in Norfolk, Va., für Fenerstein und Co. in der Austernzucht, bin 66 Jahre alt und arbeite noch immer für dieselbe Firma.

John Henry war Bohrhauer und wurde berühmt, als man mit dem Bau der C&O Railroad begann. Auch beim Ausbau der N&W Railroad war er dabei. In diesem Abschnitt arbeitete er um 1872 herum. Das war vor der Zeit der Dampfbohrmaschinen, und die Bohrarbeit wurde von zwei kräftigen Männern, speziellen Bohrhauern, verrichtet. Sie schlugen von beiden Seiten auf den Bohrstahl ein und sangen dabei ein Lied, das sie während der Arbeit improvisierten. John Henry war der berühmteste Bohrhauer, den man im Süden von West Virginia jemals kannte. Er war ein Prachtexemplar der Gattung Mensch, soll fast eins neunzig groß gewesen sein, wog zweihundertfünfundzwanzig oder -dreißig Pfund, hielt sich bolzengerade und war einer der stattlichsten Männer im Land – und, wie ein Informant mir erzählte, kohlrabenschwarz.

Immer wenn eine spektakuläre Bohrleistung gefragt war, holte man John Henry, und es heißt, er habe seinerzeit schneller bohren können als zwei Männer zusammen. Er war ein leidenschaftlicher Spieler und weithin berühmt für sein Glück im Spiel. Für die dunkelhäutige Rasse im ganzen Land war er »der Größte überhaupt«, und vom Südabschnitt der West Virginia Line bis zur C&O bewunderten und liebten ihn sämtliche Negerfrauen. Außerdem vertrug er mehr Whisky als jeder andere und konnte wie kein zweiter die ganze Nacht durchzechen und dann den ganzen Tag Bohrlöcher treiben. Ein gutherziger Mensch von großer Körperkraft und angenehmen Umgangsformen, dabei aber ein Spieler, Wüstling, Säufer und wilder Raufbold.

Ich heiße Harvey Hicks und wohne in Evington, Virginia. Ich schreibe Ihnen auf Ihre Anzeige im Chicago Defender. John Henry, heißt es, war ein Weißer. Er war Häftling, als er damals im Big Ben Tunnel als Bohrhauer arbeitete, und behauptete, er wäre schneller als die Dampfbohrmaschine. Sie sagten ihm, wenn das stimmt, würden sie ihn freilassen. Es heißt, er wäre ungefähr zweieinhalb Minuten schneller gewesen als die Dampfbohrmaschine und dann tot umgefallen. Er arbeitete mit einem Hammer, einem Neun-Pfund-Fäustel, in jeder Hand.

Mein Onkel Gus (der Mann, der meinen Vater großgezogen hat), arbeitete beim Cursey Mountain Tunnel und kannte den Mann. Er sagte, John Henry sei Jamaikaner, hellhäutig und hochgewachsen gewesen und habe ungefähr 200 Pfund gewogen.

Ich bin Dampflöffelbaggerführer oder »Baggerer« und habe die Bohrhauer mein ganzes Leben lang »John Henry« singen hören; wahrscheinlich gibt es viele Strophen, die ich gar nicht kenne, weil jeder neue »Nigger«, der als Bohrhauer arbeitete, einen neuen Vers zu »John Henry« beisteuerte.

Persönlich habe ich John Henry nicht gekannt, aber ich habe mit vielen alten Hasen geredet, die ihn kannten. Er arbeitete für Langhorn und Langhorn an der Chesapeake & Ohio Ry. und konnte beim Big Bend Tunnel 9 Fuß Stahl schneller vortreiben als die Dampfbohrmaschine. Später wurde er wegen Mordes in Welch, Va., aufgehängt. Nachdem ich die »Spreu« ausgesiebt habe, kann ich Ihnen versichern, daß Obenstehendes zutrifft.

Ich habe drei Versionen des Liedes gehört, und zwar meistens in derselben Gegend des Landes, nämlich West Virginia, Virginia, Kentucky, Tennessee und North Carolina, und nur selten anderswo, es sei denn, von Männern aus einem der obengenannten Staaten. Ich habe überall im Süden und Südwesten gearbeitet und den John-Henry-Song gehört, soweit ich zurückdenken kann, und es ist der Song, an den ich jedesmal zuerst denke.

Ich glaube, die ganze Sache mit John Henry ist bloß so eine Geschichte, die jemand in die Welt gesetzt hat. Mein Vater hat für die Burleigh Drill Company gearbeitet und mir versichert, daß beim Big Bend Tunnel niemals eine Dampfbohrmaschine eingesetzt wurde. Er war Vertreter für Burleigh.

John Henry war aus Holly Springs, Mississippi, gebürtig und kam 1880 nach Alabama, wo er beim Bau des Tunnels durch den Curzee Mountain für die AGS Railway arbeitete. Soviel ich gehört habe, war er tatsächlich schneller als die Dampfbohrmaschine, ist aber nicht an jenem Tag gestorben. Er kam einige Zeit später bei einem Einsturz ums Leben.

Da ich im Staat Tennessee geboren und aufgewachsen bin und von daher hinreichend engen Kontakt zur dortigen Negerbevölkerung hatte, habe ich diese Lieder praktisch mein Leben lang gehört, bis ich vor sechs Jahren aus diesem Teil des Landes weggezogen bin.

Nach meinen Informationen hat es John Henry wirklich gegeben, er war ein Nigger, der beim Bau eines Tunnels für eine der Eisenbahnen im Süden als Bohrhauer arbeitete.

Von Rechts wegen gehört die Ballade den Eisenbahnarbeitern. John Henry war ein Eisenbahnarbeiter. Sie gehört den Hauern und Schippern, den Maultiertreibern, den Bohrhauern, den Männern der Arbeitslager. Sie wird überall von schwarzen Arbeitern gesungen, und niemand kann die Ballade so singen wie sie, weil niemand das Andenken von John Henry so ehrt und hochhält wie sie. Ich bin mein Leben lang ein Vagabund gewesen – seit ich mit Zwölf vor den Weißen davongelaufen bin – und habe von den Großen Seen bis Florida und vom Atlantik bis zum Missouri River mit meinen Leuten beim Eisenbahnbau gearbeitet, und überall, wo ich gearbeitet habe, habe ich immer jemand gefunden, der von John Henry singen konnte und das auch tat.

John Henry, der König der Bohrhauer, stammte aus Alabama, und zwar aus der Gegend von Bessemer oder Blackton. Er war zwischen 45 und 50 Jahre alt und wog ungefähr 155 Pfund. Er war nicht tiefschwarz, sondern eher schokoladenfarben. Er hielt sich gerade und war sehr muskulös.

Zum letztenmal sah ich John Henry, der Big John Henry genannt wurde, als es ihn und einen anderen Neger bei einer Sprengung erwischte. Man legte Decken über sie und trug sie aus dem Tunnel. Ich glaube nicht, daß John Henry bei dem Unfall ums Leben kam, weil ich nichts von seiner Beerdigung hörte, und die Vorarbeiter waren immer sehr darauf bedacht, sich um die Verletzten und die Toten zu kümmern. Ich weiß nichts davon, daß John Henry mit einer Dampfbohrmaschine um die Wette gebohrt hätte, und ich glaube nicht, daß ich im Tunnel jemals eine gesehen habe. Im Tunnel wurde von Hand gebohrt. In Schacht zwei wurde eine Maschine eingesetzt, um den Kübel hochzuziehen, wenn wir in den Tunnel einfuhren, aber eine Dampfmaschine oder Dampfbohrmaschine gab es dort nicht.

Ich habe das Lied an tausend verschiedenen Orten gehört, Nigger-Sonderkolonnen, Landstreicher aller Sorten, Bergleute und Hochofenarbeiter, Fluß- und Kairatten, Strandgutsammler und Seeleute, Erntehelfer und Holzfäller. Einige davon betrunken und einige nüchtern. Es ist in sämtlichen Staaten und auch außerhalb davon verbreitet. Ich habe jede Menge Strophen gehört, die wortwörtlich aus anderen Liedern abgeschrieben oder je nach Gelegenheit improvisiert worden waren.

Landstreicher, Gleisarbeiter und andere, die das Lied singen, glauben, daß John Henry ein Neger war, »ein kohlrabenschwarzer Mann«, wie es in einer halbvergessenen Strophe heißt, »ein großer Kerl«, wie ein alter Landstreicher einmal sagte. Er behauptete, er hätte ihn gekannt, aber er hatte sich mit billigem Roten betrunken, deswegen glaube ich ihm nicht so recht. Ich habe nur sehr wenige getroffen, die behaupteten, sie hätten ihn gekannt. Vor vierzig Jahren betrachteten ihn die Neger als Helden ihrer Rasse.

Erster TeilTerminal City

Mittlerweile preist er die Verläßlichkeit von Flughäfen. Seine Lobpreisung fällt, wenn er Anlaß hat, ihr Ausdruck zu geben, knapp und sparsam aus; eine durch und durch profane Geste, ein leichtes, an niemanden gerichtetes Nicken, ein kurzes Senken des Kinns, das kein Zeuge je registriert. Es gilt hauptsächlich dem Zufall, bekundet Dankbarkeit für jedes noch so kleine Glücksgeschenk, das ihm vor die Füße fällt. Die erste Lobpreisung des Tages wird von einem Schnipsel von feierlichem Weiß hervorgerufen, einem kleinen Fitzelchen, das J. Sutter ein paar Meter entfernt auf dem Teppichboden bemerkt und sofort, ohne den Schatten eines Zweifels, als Quittung erkennt.

Er schaut nach links, und er schaut nach rechts. Er wartet darauf, daß einer der vorbeimarschierenden Langweiler seine Hüfttasche öffnet, vor Entsetzen erstarrt und denselben Weg zurückgeht, um die verlorengegangene Quittung zu bergen, während die Räder seines Hartschalenkoffers hinter ihm flüchtige Rillen in den purpurroten Teppich kerben. Die Quittung könnte jedem dieser Leute gehören. Die mit dem Reisen einhergehende Verunsicherung läßt sie zwanghaft Taschen nach Geldbeuteln und Pässen abklopfen, über verräterische Grate in Leinentaschen streichen, bei denen es sich ganz eindeutig um Ticket und Bordkarte handeln muß, aber doch wiederum nicht so eindeutig, daß der Grat nicht abermals abgetastet, die Tasche nicht zum hundertstenmal an diesem Tag geöffnet und inspiziert werden müßte. In ihrer pingeligen Überreiztheit bemerken sie das Verschwinden einer Quittung vielleicht eher und fangen an, danach zu suchen. Er bezieht diese Überlegung in seine Berechnung der Zeitspanne ein, die er brauchen wird, um die Quittung aus ihrer unmittelbaren Gefahr im Laufgang zu retten.

Sie lockt ihn, bebt kokett. Was belegt sie? Auf Flughäfen kann man alles mögliche kaufen, sie werden mit jedem Tag mehr zu Städten, zu einer einzigen klotzigen, transkontinentalen Metropole. Batterien, einen Teddybären, eine Zahnbürste als Ersatz für die zu Hause am Waschbecken vergessene. Einen nahrhaften Lunch – er hofft auf Lunch, denn er hat Hunger, und das Zweitbeste nach einem richtigen Sandwich wäre im Augenblick ein Beleg über ein Sandwich. Noch besser etwas Unspezifisches, Hauptsache eine dicke Endsumme, er kann ihnen unterjubeln, was er will. Natürlich nur innerhalb der dehnbaren Grenzen erstattungsfähiger Ausgaben.

Die Quittung flattert leise, lockt. Er befindet sich bei Gate 22, am Einlaß von Terminal B, und jeder der mühseligen und beladenen Pilger könnte in ebendiesem Moment auf der Suche nach der Quittung sein und ihm ihren Besitz streitig machen, falls er, J., sich tatsächlich zum Handeln entschloß. Zeugen am Tresen. J. haßt Szenen. Als ob die Sicherheitsleute ihm eher Glauben schenken würden als irgendeiner Matrone aus Paramus. Die Sonnenbrille aus der Drogerie schief in den Halsausschnitt ihres gestreiften Billig-T-Shirts eingehakt, die verblichene Baseballmütze, ein Souvenir aus Cancun, diese typischen Steuerzahlerdetails, er hätte keine Chance.

Von der anderen Seite des Laufgangs, aus dem feindlichen Lager von Gate 21, Flug 702 nach Houston, betrachtet ein kleiner Junge in hellgrünem Roboteroutfit, Merchandisingprodukt irgendeiner Kinderserie, die gerade groß im Schwange ist, die herrenlose Quittung genauso eingehend wie J. Vermutlich wartet der Junge darauf, daß einer der Reisenden drauftritt, damit er sich an dieser plumpen Zerstörung weiden kann, und als J. dieses Bild vor sich sieht – die Quittung von einem Designerschuh zerstampft oder so stark verschmutzt, daß er sie nicht mehr verwenden kann –, steht er sofort von dem Plastikschalensitz auf, tritt selbstbewußt, ohne jeden Gewissensbiß, in den Laufgang, und nachdem er sich mit einem raschen Blick zurück vergewissert hat, daß niemand seine Sachen stiehlt, geht er in die Hocke und ergreift den einsamen Schnipsel ebenso behutsam mit Daumen und Zeigefinger wie ein Entomologe, der sich nach einem seltenen Falter bückt. Niemand macht Krawall. Der kleine Junge grinst ihn an und vollführt eine barocke Kampfsportbewegung.

J.s Nackenmuskeln entspannen sich, sein Kinn senkt sich, und er beglückwünscht sich, während er sich wieder hinsetzt. Denn das hier ist reines Glück, eine jungfräuliche, frisch von der großen Eiche des Konsums gepflückte Quittung, die eine Lobpreisung verdient. Flughäfen lassen ebenso unfehlbar Quittungen erblühen, wie stehendes Wasser Moskitos hervorbringt. Er schilt sich selbst dafür, daß er so lange damit gewartet hat, sie aufzuheben. Warum sollte sie jemand anders außer ihm haben wollen? Sie ist Abfall. Früher Nachmittag in Terminal City: die meisten Leute hier sind Zivilisten, unterwegs, um Verwandte zu besuchen, oder wohin normale Menschen eben hingehen, Disneyland. Keine leitenden Angestellten, die jede Transaktion in die Abrechnungsformulare ihrer Firmen eintragen, und mit Sicherheit keine Spesenritter wie er selbst. Kein Mensch würde sich mit ihm wegen einer Quittung streiten, die, im Luftzug vieler Schritte von Gate zu Gate wirbelnd, in irgendeiner entlegenen Ecke gelandet ist. Er kommt sich dumm vor, freut sich aber trotzdem darüber, daß seine Instinkte noch intakt sind. In den nächsten Tagen wird es bestimmt ein ganz schön hektisches Gerangel um Quittungen geben.

J. inspiziert seine Beute. Er wischt purpurrote Teppichfasern und einen Haarkringel von dem Papier, streicht mit dem Finger über die Zahnung des oberen Randes. Er wünscht sich etwas und sieht dann genauer hin. Der Drucker von Kasse 3 in Hiram’s News könnte neuen Toner vertragen; nur zwanzig Minuten alt, und schon zeigt die Quittung eine weltmüde Mattheit. Kein großer Fang, nicht zu vergleichen mit den großen Betrügereien, die er im Laufe der Jahre mit gefundenen Quittungen begangen hat, mit Sicherheit kein zweites Planet Hollywood Paris oder Prag 92, aber trotzdem nützlich: eine Zeitschrift und irgendeine Süßigkeit, beides nur durch Reihen von Scannerzahlen kenntlich. J. hält die Süßigkeit für einen Kaugummi, vermutet in dem Käufer einen Raucher, dem ein nervenzermürbender Flug wohin auch immer bevorsteht, aber die Zeitschrift! Angesichts von drei Dollar fünfundneunzig tippt er auf ein Lifestyle-Magazin voller Parfümreklame: ich hätte gern etwas von Condé Nast, bitte. Die meisten Flughäfen im Nordosten sind fest in der Hand von DeAngelo Brothers Distribution, und Nast wird laut Vertrag besonders absatzfördernd präsentiert. Vermutlich wird er die Zeitschrift in seiner Spesenabrechnung unter Recherche verbuchen und den Kaugummi als Essen hineinmogeln. J. verstaut die Quittung bei der übrigen Ausbeute des Vormittags, der Taxi- und Hotelquittung, und hört dann wieder den Lautsprecheransagen zu. Ihm ist heiter zumute. Er ist ein Bürger von Terminal City, bewahrt jede Quittung in einem besonderen Fach seiner Brieftasche auf, und von Zeit zu Zeit erregen auf Abwege geratene Quittungen seine Aufmerksamkeit.

Hier drin ist man sicher. Er sieht zu, wie sich seine Mitreisenden in einer Schlange vor dem Flugsteigpersonal drängeln, das den Passagierraum in feste Abschnitte aufteilt. Er empfindet das als geordnetes System, eines von vielen in dieser Betonvoliere. Die riesigen Klammern, die die vorgefertigten Teile des Terminals in ein friedliches Miteinander lullen, die aufgeladene, wohltuende Kunstluft, Pissoirs mit automatischer Spülung. Er mag das neue Geräusch von Registrierkassen, kein Geklingel mehr: statt dessen dieser neuartige Komplex der Bestätigung eines Kaufs, das elektronische Orakel aus purpurroter Tinte auf Papier, jener winzige Impuls, der sich dem Netz verbindet, das die Glaubwürdigkeit von Kreditkarten überprüft. Zwar kommt einem noch immer jeder Vorstoß durch den Metalldetektor wie ein Gefängnisausbruch vor, und das animalische Gerempel, wenn der Flug aufgerufen wird oder wenn das Flugzeug sich am Zielflughafen ans Gate schiebt und all die schmutzigen, von Feuchttüchern schmierigen Hände nach den Riegeln der Gepäckfächer greifen, ist nicht abzustellen, aber das ist bloß Ausdruck menschlicher Schwäche, kein Fehler im Konzept von Flughäfen. J. klemmt sich sein Bordgepäck (auf diesem Flug darf er nur eine Tasche mitnehmen) zwischen die Füße. Sogar dem beengten Chaos des Ein- und Aussteigens ist mit der richtigen Einstellung beizukommen. Ordner und weiße, gebührenfreie Telefone. Essen auf praktischen Tabletts. Was den Mahlzeiten an Geschmack fehlt, machen sie mit durchdachter Verpackung wett. Nie hat er in einer Flugzeugmahlzeit ein Menschenhaar gefunden. Wozu sind Plastikhüllen sonst da. Eissalat enthält wichtige Mineralstoffe. Neue Fortschritte in puncto Beinfreiheit, das hat er in den letzten paar Monaten gemerkt, seit er hier wohnhaft ist. J. ist fest davon überzeugt, daß sie (eine Koalition von Fluggesellschaften, die sämtliche Streitpunkte angesichts der vorliegenden Tagesordnung von vornherein ausklammern) sich mit Hingabe bestimmter grundsätzlicher Probleme annehmen und auf irgendeinem vorstädtischen Campus ganze Heerscharen von Ergonomen konzentriert haben, die sich mit der Frage der Beinfreiheit und der Blutzirkulation, dem Konflikt zwischen den biologischen Gegebenheiten und den Erfordernissen der Kabinenausnutzung beschäftigen, und deshalb schlafen ihm, obwohl die Früchte dieser Arbeit für das Auge nicht ohne weiteres wahrnehmbar sind, neuerdings nicht mehr so oft die Beine ein.

Jemand vom Flugsteigpersonal ruft den Flug auf, und J. wartet darauf, daß seine Reihe drankommt. Jemand vom Flugsteigpersonal reißt einen breiten Abschnitt von seiner Bordkarte ab, und J. schiebt sich den verbleibenden Rest in die Tasche, während er die kühle Schräge zur Tür hinabgeht.

Auf Anweisung zwängt er seine Tasche in den schmalen Raum unter dem Sitz vor ihm. Er sitzt grundsätzlich am Gang, und das schon seit Jahren. Auf dem Mittelsitz kommt man sich vor wie in einer Sardinenbüchse, und durch die verstärkten Fenster gibt es nichts zu sehen, bloß das Land als verschwommene Masse. J. hat das Gefühl, er arbeite effizienter, wenn er nicht an sein Publikum denkt und daran, wo es lebt. Er beschränkt seine Verpflichtungen gern darauf, die geforderte Wortanzahl einzuhalten, einen Wert, der sich mit Hilfe einer Funktion in einem Pull-down-Menü seines Textverarbeitungsprogramms ohne weiteres verifizieren läßt.

Leute verstauen sorgfältig Gegenstände im Gepäckfach, nur um ihre durchdachten Arrangements von anderen Fluggästen zunichte gemacht und über den Haufen geworfen zu sehen. Die Flugbegleiter überprüfen die Gepäckfächer und verschließen sie.

Eine mollige weiße Frau in einem schmalgeschnittenen, türkisfarbenen Hosenanzug teilt ihm mit, daß sie den Fensterplatz hat. Während er sie vorbeiläßt, verfaßt er im Geiste eine Anzeige für ihr Parfüm, die einen vielseitigen, sowohl für das Büro als auch zum Ausgehen geeigneten Duft beschreibt. Dann plaziert er die Anzeige auf eine Seite am Anfang der Zeitschrift, zwischen dem Autorenverzeichnis und den Leserbriefen. Sie schiebt ihre Ledertasche unter den Sitz vor ihr und zieht die Blende herunter. Ihr graduiertes rotes Haar ist so gleichmäßig abgestuft wie eine alte Pagode. Zeitgleich schnallen sie sich an.

Im ganzen Flugzeug werden Schließen, Schnallen und Riegel kontrolliert und nochmals kontrolliert, ein Zusammenspiel von Einzelheiten, das vielleicht für den Start unerläßlich ist.

Er ist immer in der Luft.

Die Frau auf dem Fensterplatz gewinnt die erste Runde, indem sie die Armstütze hochklappt, die ihren Platz und den Mittelplatz in gesonderte Bereiche unterteilt. Sie faltet ihre Jacke und legt sie ordentlich auf den leeren Sitz. Kommt ihm zuvor. J. ermahnt sich, endlich aufzuwachen. Er wird an diesem Wochenende seine sämtliche Fähigkeiten brauchen; diese Frau ist eine Zivilistin, ein Niemand im Vergleich mit all den großen Fischen, mit denen er in den nächsten Tagen konkurrieren wird.

J. sieht zu, wie die Flugbegleiterin den Metallwagen im Kurz-kurz-lang-Rhythmus des Essenverteilens den Gang entlangschiebt. Ein Snackflug, bloß ein Katzensprung nach Südosten. Er entriegelt das Tablett und läßt die Handflächen über die makellose industrielle Oberfläche gleiten. Die Flugbegleiterin lächelt darüber und stellt ein in Folie eingeschweißtes, viereckiges Snackpaket und ein nichtalkoholisches Getränk darauf ab. Er dreht das Päckchen so, daß es parallel zu den Tabletträndern liegt, und betrachtet seinen Lunch. Laugenstangen, bestäubt mit orangefarbenem Käsearoma. Am Morgen hat das Hotel auf einem Tisch neben der Registrierkasse Doughnuts und Kaffee angeboten, eine Gratismahlzeit, die er – auch nach den Maßstäben normaler Menschen – ohne weiteres als Frühstück einordnen konnte: dies hier ist, weil jemand anders sein Flugticket bezahlt hat, die zweite Gratismahlzeit, und dann gibt es heute abend noch so etwas wie ein Eröffnungsbankett, Gratismahlzeit numero tres. Er wird dieses Päckchen mit Laugenstangen als Lunch betrachten und sich am Buffet vollessen, es ist ganz bestimmt ein Buffet, das ist es immer, und J. nimmt an, daß er es solange aushalten kann. Für eine Gratismahlzeit hält er es immer aus. J. lutscht Käsepulver und Salz von den Laugenstangen und löst die Substanzen durch Zerreiben am Gaumendach auf, ehe er richtig hineinbeißt. Er sieht das milde, wohltuende Karminlicht der Wärmelampe über einer Hochrippe, das fröhliche Blau der Trockenspiritusflammen unter den Metallschalen mit einheimischen Gerichten. Er wischt den orangefarbenen Rest am Sitzpolster ab, das als Schwimmhilfe dient, falls es zu bestimmten Situationen kommt.

Die Frau am Fenster entriegelt das Tablett des mittleren Sitzes und stellt ihr leeres Snackpaket und ihr Plastikglas darauf ab. Runde zwei, stellt J. fest, sie läßt ihre Muskeln spielen. Schickt die Kanonenboote nach Kuba. Sie klappt ihr Tablett wieder hoch und ergibt sich nach gemächlicher Inspektion ihrer Domäne den ungetrübten Zerstreuungen des Bordmagazins.

Die Zeitschrift enthält, zwischen globalen Reiserouten und Kurzinhaltsangaben der an Bord gezeigten Filme verstreut, informative Artikel unterschiedlicher Art. Vor ein paar Jahren hat J. selbst einen Artikel darin untergebracht, eine Empfehlung neuer zairischer Hotels; Präsident Mobutu hatte versucht, ein bißchen Touristenverkehr für dieses oft übersehene Land zu mobilisieren. J. hat während seines Aufenthalts dort keine Blutströme bemerkt. Es war ein Fest für Spesenritter. Jeder Trottel auf der Liste rappelte sich dafür hoch. Ihre Referenzen wurden nie nachgeprüft. Hepatitis ein ständiges Gesprächsthema. Nur J. war so naiv, tatsächlich einen Artikel über die Reise zu schreiben. Er war noch grün damals, machte sich Sorgen wegen der Auswirkungen, klammerte sich tapfer an einen abstrakten Begriff von journalistischer Ethik. Die Regierung ließ kistenweise Alkohol aus Europa einfliegen. Er bekam zwei Dollar pro Wort und kaufte sich eine neue Hose.

J. blickt der Frau über die Schulter und erkennt Tinys Namen unter einem Artikel über das French Quarter von New Orleans. Zum vierten- oder fünftenmal hat der Scheißkerl das Ding nun schon verkauft. Mindestens – heutzutage gibt es so viele Verwertungsmöglichkeiten, daß J. schon bei seinen eigenen Artikeln kaum den Überblick behalten kann, von denen seiner Kameraden ganz zu schweigen. Man muß Tinys Unverschämtheit bewundern. Ein Spesenritter unter Spesenrittern. Ob er sich diesmal die Mühe gemacht hat, den Anfang zu ändern? Die Frau bemerkt J.s Aufmerksamkeit, macht ein ungehaltenes Gesicht und bedeutet ihm mit einer Geste, daß jede Rückenlehne mit der neuesten Ausgabe des Bordmagazins bestückt ist.

Nach einer Weile kommt die Flugbegleiterin den Gang entlangspaziert, in der Hand einen weißen Plastiksack mit rotem, in den oberen Rand eingearbeiteten Zugband. Die gleiche Sorte, die er auch zu Hause hat, ein praktisches Modell, das jedesmal, wenn er eine Schachtel davon kauft, seiner Weitsichtigkeit schmeichelt. J. wirft seinen Abfall und den Abfall vom mittleren Tablett in den Sack. Er stellt sein Tablett wieder in aufrechte Position. Beinahe klappt er auch das mittlere Tablett wieder hoch, doch dann wird ihm klar, daß womöglich schon die Beseitigung ihres Abfalls ein Übergriff war. Sie hat ihre Zone ganz klar auf den leeren Sitz ausgedehnt. Zumindest seine Armstützen sind unangefochten. Bloß um sich zu vergewissern, packt er sie fest. Als das Flugzeug am Gate zum Stehen kommt, grabscht sich die Frau Aktentasche und Jacke und bewegt sich auf ihn zu. Als Rache für ihre Ausgebufftheit während des Fluges bleibt ihm nur, still und geduldig sitzen zu bleiben, während sie neben ihm zappelt, mit der Hand gegen ihren Oberschenkel klopft und mit Blicken das Gepäckfach aufhebelt. An ihm kommt sie nicht vorbei. J. steht auf, als er soweit ist, als sie an der Reihe sind, den Engpaß zu verlassen. Ich nehme, was ich kriegen kann, sagt er sich.

Vergiß den Süden. Der Süden bringt dich um. J. besitzt das für den schwarzen Yankee übliche Maß an Verachtung für den Süden, eine bemühte Geringschätzung, mit der er sich gegen die Vergangenheit zu verhärten sucht. Sie tritt in unterschiedlichem Gewand auf: intellektuelle Herablassung, ein ansehnliches Repertoire von Witzen über das weiße Pack, Dinge dieser Art, ein instinktives Erstarren bei den Worten County Sheriff. Ein Blick auf die Kannibalen, die sich am Ankunftsgate drängeln, und sein Abscheu bekommt neue Nahrung. Die Gesichter sind anders: das empfindet er jedesmal ganz deutlich, wenn er irgendwo landet, wo er noch nie gewesen ist. Diesmal aber macht sich seine Angst so nachdrücklich geltend, daß er gute Lust hat, die Gangway hinauf in den Schutz seines Platzes zurückzueilen. Er ist in einem anderen Amerika angelangt, in dem er nicht zu Hause ist. Die Nichtklassifizierten, die auf Verwandtschaft warten, drängen aufs Gate zu. Hüfte an Hüfte gedrückt, ergeben die Knitter und Schattierungen ihrer wie in Säure gespülten Jeans die Reliefkarte einer heruntergekommenen Konföderation. Powerline-Kids lutschen Daumen. Zwischen den Säumen übergroßer Shorts und den Bündchen von Kunstfaser-Sportsocken prangen hellrotes Hummerfleisch und knorrige Knie, Dumpfes und Schamloses, maritime Knollengewächse, von keinem bekannten System biologischer Taxonomie katalogisiert. (Davon stimmt natürlich nichts, aber Wahrnehmung ist alles; jeder sein eigener dunkler Kontinent.) Einer hat seinen Bart zu einem dünnen Rattenschwanz geschnitten, alle trinken sie aus dem gleichen verdorbenen Brunnen, es ist einfach beängstigend.

Ein Bild des bevorstehenden Buffets schimmert in der Luft vor ihm, und seine Beklemmung legt sich. Er war ein paarmal in Atlanta, aber Atlanta ist eine Schokoladenstadt, und nie hat man ihm erlaubt, sich vom Publicityzirkus der Schallplattenfirmen zu entfernen. Hat für den Reiseteil einer Tageszeitung in Des Moines über den Mardi Gras berichtet, fühlte sich dabei aber durch die Festtagsverrücktheit beschützt, die gleichermaßen Nischen der Sicherheit wie der Gewalt schafft. Zwischenstopps in Texas, bei denen er jedoch nicht im Traum daran dachte, die Grenzen von Terminal City zu verlassen. Es ist nicht schwierig, seinen Vorlieben zu frönen; Medienereignisse ergeben sich in aller Regel in der Nähe von Medienzentren, und das heißt an den Küsten. Er hat sehr darauf geachtet, sich von der Esse der Geschichte seiner Rasse fernzuhalten. Und jetzt ist er auf Geheiß des United States Postal Service und eines kleinen Kaffs namens Talcott hier in Charleston, West Virginia, um über die Vorstellung einer neuen Briefmarke zu berichten, ein dem Trägheitsmoment gehorchender Lohnschreiber, der Quittungen hamstert, denn er ist auf einer dreimonatigen Spesentour, die zu unterbrechen ihm die Bereitschaft und der Mut fehlen. Wahrscheinlich, denkt er, fressen mich diese Leute auf.

J. hält nach seinem auf ein Stück Pappe aufgemalten Namen Ausschau, kann seinen Fahrer aber weder am Gate noch bei der Gepäckausgabe finden. Schöner Sommertag: wahrscheinlich sitzt der Mann unten am Fischteich. Oder schaukelt in einer zerschlissenen Hängematte. J. beschließt, draußen zu warten.

Ein Durcheinander von Fahrzeugen am Bordstein. J. bleibt nicht viel anderes übrig, als zu warten. Er hat keine Ahnung, wo er hinmuß. Yeager Airport, benannt nach Brigadegeneral Charles E. »Chuck« Yeager, so jedenfalls steht es auf einer blankpolierten Bronzetafel. Chuck Yeager ist ein Sohn der Stadt. Kein Wunder, daß er die Flucht ergriffen hat. J. rechnet damit, daß sein Fahrer mit einem roten Pick-up auftaucht, auf der Ladefläche ein Haufen Hühner in einem Gestöber von Federn.

Im Eingangsbereich hängt das nach der sorgfältig abgestimmten Atmosphäre des Terminals besonders furchtbare Kohlenmonoxid auf Knöchelhöhe, schwerer als Luft. Dort drüben lungert ein Haufen schmutziger Wolken. »Was für ein Drecknest«, sagt J. und preist zum zweitenmal an diesem Tag die Verläßlichkeit von Flughäfen, weil er jederzeit kehrtmachen und woanders hingehen kann.

UNITED STATES POSTAL SERVICE – POSTNACHRICHTENZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

6. JUNI 1996

Amerikanischer Volksheld in Briefmarkenserie gewürdigt

WASHINGTON – Wenn die Stadt Talcott in West Virginia in diesem Sommer zum erstenmal ihr jährliches »John Henry Days«-Festival veranstaltet, so würdigt sie damit einen von Amerikas beliebtesten Volkshelden; zur gleichen Zeit bringt der U.S. Postal Service seine Briefmarkenserie mit berühmten Volkshelden heraus. Seit den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts wird John Henry als starker Mann gepriesen, der praktisch mit einem Hammer in den Händen auf die Welt gekommen sei und zehn Stunden am Stück habe Stein bohren können. Während er für die Chesapeake & Ohio Railway am Big Bend Tunnel außerhalb von Talcott arbeitete, sei John Henry, so heißt es, in einem Wettkampf gegen eine Dampfbohrmaschine angetreten und habe seine Hämmer so kräftig geschwungen, daß er die Maschine besiegte. Eisenbahnarbeiter, die beim Bau unseres Schienennetzes schufteten, sangen ganz buchstäblich das Loblied dieses Helden.

Die Stadt Talcott schätzt sich glücklich, einen ihrer berühmten Einwohner ehren zu dürfen. Am Wochenende des 12. Juli 1996 wird sie Gastgeberin des neu ins Leben gerufenen »John Henry Days«-Festivals sein, einer dreitägigen Feier rund um die Geschichte der Eisenbahn und die Kultur der Region. Vertreter des United States Postal Service werden daran teilnehmen, um die Briefmarkenserie berühmter Volkshelden offiziell vorzustellen, außerdem erwartet man viele Überraschungsgäste, und es sind zahlreiche Veranstaltungen geplant. »Volkshelden wie John Henry sind der Inbegriff amerikanischer Werte«, so Postmaster General Marvin Runyon. »Der U.S. Postal Service ist stolz darauf, ihre Geschichte mit seiner Gedenkserie fortzusetzen.«

Neben John Henry sind Paul Bunyan, Mighty Casey und Pecos Bill Bestandteil der Volkshelden-Serie. Paul Bunyan war der Überlieferung zufolge ein riesenhafter Holzfäller, der mit Babe, dem blauen Ochsen, das Land durchstreifte und Bäume fällte. Er war der Held unzähliger Holzfäller, die Geschichten davon erzählten, wie er riesige Flächen rodete und Legionen von Holzfällern aus dem ganzen Land beschäftigte. Generationen von Kindern haben den Klassiker »Casey at the Bat« gehört, der 1888 im San Francisco Examiner erschien. Verfaßt von Ernest Lawrence Thayer und populär gemacht von William DeWolf Hopper, erzählt die Ballade die Geschichte eines arroganten jungen Baseballspielers, der »aus« gemacht wird, wodurch seine Mannschaft ein wichtiges Spiel verliert. Seit seine Originalgeschichte 1923 im Century Magazine erschien, sind Pecos Bill und seine Abenteuer im Wilden Westen fester Bestandteil unserer nationalen Folklore. Der Volksheld, so will es die Legende, wurde von einem Kojoten aufgezogen und war ein derart rauher Bursche, daß er auf einem Berglöwen reiten und eine Klapperschlange als Lasso verwenden konnte.

Die Marken wurden von dem Künstler Dave La Fleur aus Derby, Kansas, entworfen und werden ab dem 15. Juli landesweit erhältlich sein. »Die Volkshelden werden genauso dargestellt wie in mindestens einer schriftlichen Version ihrer jeweiligen Geschichte«, so der Briefmarkenkünstler La Fleur. »Gezeigt wird der denkwürdigste Moment jedes Helden: Casey kurz vor dem Schlag, John Henry, wie er seinen Hammer, Paul Bunyan, wie er seine Axt, und Pecos Bill, wie er seine Klapperschlange schwingt.«

Der Postal Service wird 113 Millionen Marken dieser Serie in Blöcken zu je zwanzig Marken herausbringen. Der Block wird für $6.40 abgegeben.

Am Freitag, dem 12. Juli, findet im historischen Millhouse Inn ein besonderer Empfang für Vertreter der Medien statt. Zimmerreservierungen sind möglich. Falls Sie an diesem Ereignis teilnehmen möchten, setzen Sie sich bitte mit Arlene im Summers County Visitors Center in Verbindung.

J. sitzt auf dem Rücksitz eines amerikanischen Wagens neuerer Bauart. Am Rückspiegel hängt Jesus Christus und wackelt fortwährend, als versuche er, sein Kruzifix vom Boden hochzuwuchten. Arnie entschuldigt sich erneut dafür, daß er sich mit dem Abholen verspätet hat.

Kein Problem, sagt J. Er sieht zum Rückfenster hinaus und widmet sich wieder seiner in den letzten zehn Minuten gepflegten Beschäftigung, einer gelassenen Betrachtung des Sattelzuges, der ihnen an der hinteren Stoßstange klebt. Eine Plastikplane mit detailgenauer Wiedergabe der Südstaatenflagge beherrscht den Kühlergrill des Lastwagens. J. kann den Fahrer nicht sehen, doch er winkt der schwarzen Windschutzscheibe grüßend zu und dreht sich nach vorn. Um ihn herum verlieren sich die Außenbezirke der Stadt Charleston, Ballungen aus Gewerbegebieten, riesigen Einkaufszentren und ganz neuen Spezies von Parkplätzen, in der Landschaft. Es stellt sich das Problem der horizontalen Ausdehnung. In der Ferne sieht J. Berge, grüne, über den Rand der Welt lugende Aufwerfungen, wo immer ihn die kleineren Gipfel, zwischen denen die Straße eingeschnitten ist, so weit blicken lassen. Ob die Siedler je glaubten, sie kämen an diesen Hängen vorbei, fragt sich J. Zuerst über den Ozean, und dann schaffen sie es so weit ins Landesinnere und machen sich Sorgen, daß es überall so ist wie hier: eine Aneinanderreihung von Steilwänden und Abhängen, als hätte ein auf der anderen Seite der Hügel hockender Kobold die Erde hochgeschoben. Ein Riese auf einen Haufen grünen Teppich eingetreten. Rauhbeiniges Volk, die Bergbewohner.

»Macht es Ihnen was aus, wenn ich die Nebenstraßen nehme?« fragt Arnie. Er deutet auf die Fahrspur vor ihm, den sich verdichtenden Verkehr. »Ein paar Meilen weiter verengt es sich auf eine Spur. Bauarbeiten. Dauert vielleicht genauso lang, aber bestimmt nicht länger.«

»Sie kennen sich aus«, antwortet J. Mit etwas Glück folgt ihnen das Ungetüm in ihrem Nacken nicht. J. schätzt Arnie auf Mitte Vierzig, ein Alimentezahler, der nach jahrelangem Sparen sein eigenes Taxi fährt, Teil der fernfahrenden Flotte der New-River-Gorge-Taxis. Wobei Flotte zwei, drei altersschwache Kisten heißt. Arnies strohblondes Haar ist schütter, und seinem Kinn entsprießen goldene Stoppeln. Ißt, was er kriegen kann. Im Wagen riecht es, nicht unangenehm, nach einer besseren Sorte von WC-Stein.

Arnie räuspert sich. »Und was machen Sie so, sind Sie bei der Post?«

»Ich bin Journalist.«

»Schreiben Sie einen Artikel über das Festival?«

»Genau.«

Arnie fragt ihn, ob er für Zeitungen und Zeitschriften schreibt, und J. bejaht, obwohl der Artikel für eine neue Reise-Website ist. J. hat keine Lust, zu erklären, was das Web ist; der Kerl hier glaubt wahrscheinlich, ein Laptop sei eine neue Sorte von Banjo. Lucien hat die Sache vermittelt. J. hat noch nicht für das Web gearbeitet, wußte aber immer, daß es nur eine Frage der Zeit war: die neuen Medien sind Sozialhilfe für den Mittelstand. Vor einem Jahr gab es das Web noch gar nicht, und inzwischen hat J. mehrere bislang unvermittelbare Bekannte, die dem Ding ein regelmäßiges Gehalt verdanken. Immer weniger Leute sind nachmittags zu Hause und wollen über das diskutieren, was in Talkshows und Zeichentrickfilmen passiert, und das heißt, die Leute arbeiten. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese umherirrenden Dollars aus der freien Wirtschaft den Weg zu ihm fanden. Er zieht dergleichen einfach an.

J. überprüft noch einmal das Quittungsfach seiner Brieftasche, bloß zur Sicherheit. Er macht eine bewußte Anstrengung, die Landschaft zu genießen. Das fällt schwer: für ihn sehen alle Bäume gleich aus. Die Straße schlüpft an den Stellen durch, die der Staat freigesprengt hat, zwischen den Hügeln, und vom Straßenrand aus starren die zernarbten Felswände einander grimmig an, nach all den Jahren noch immer voller Groll über ihre Trennung. Den Fels hinab tröpfelt Wasser aus unbekannten Quellen, hochgelegenen Quellen, wer weiß was, das hier ist Natur, tröpfelt die Hänge hinab über die Wurzeln kühner Bäume und befeuchtet das Gestein wie Schweiß die Stirn eines Boxers. Der Fahrer nimmt Abwege. Abseits der Interstate. J. wird auf Abwege geführt. Lucien hat ihm den Job beschafft, als J. anrief und ernsthafte Zweifel daran äußerte, ob er einen Artikel über eine Scheißbriefmarke unterbringen könne. Es war im wesentlichen ein akademisches Problem; sie müssen nicht über sämtliche Ereignisse schreiben, die sie besuchen, nur soviel, daß sie nicht wie komplette Soldschreiber dastehen. Kein Mensch will, daß die Sache auffliegt, weder die Spesenritter noch die PR-Leute, die die Reiserouten festlegen. Um den Anschein zu wahren, reicht es meistens aus, zwischen Ausfällen zum Horsd’œuvres-Tisch ein Notizbuch hervorzuholen und etwas hineinzukritzeln. Nach ein paar Jahren hat J. gelernt, nur über solche Ereignisse zu schreiben, bei denen die Spesenhöhe und die Dollarausbeute pro Wort das bloße Reisen unerschwinglich machen. Auswirkungen hat das nie. Die Pressefritzen begrüßen ihn weiterhin herzlich und verteilen Pressemappen, die ungeöffnet bleiben, er staubt scheffelweise Werbegeschenke ab, er ißt und trinkt sich satt. Er bleibt auf der Liste.

Aber dieses Briefmarkenproblem. Diese Briefmarkengeschichte war so ungewöhnlich, daß J. sie Lucien als eine Art Herausforderung präsentiert hat: wer in aller Welt würde sich schon für dieses Ereignis interessieren? Welche Zeitschrift beschäftigte Redakteure, die es ertragen konnten, sich auch nur mit einem Komma eines solchen Artikels zu beschäftigen, welche Zeitung hatte eine Leserschaft, die ausschließlich aus sabbernden, wehrlosen Anstaltsinsassen bestand? Sie waren schon öfter in Nöten gewesen, Lucien und seine journalistischen Verbündeten, kriegten am Ende aber immer die Kurve, wenn sie mußten, brachten den Artikel über Ronald McDonalds Rap-Platte unter (offene Filet-Mignon-Burger und Schokolade-Margarita-Shakes auf dem Presseempfang), trieben den einfühlsamen Chefredakteur auf, der Platz für den plastischen Chirurgen hatte, der auf Hollywood-Kindergärten spezialisiert war (jeder, der an der Pressekonferenz teilnahm, bekam gratis eine Kostenschätzung und ein computergeneriertes, hypothetisches Gesicht zum Mit-nach-Hause-Nehmen). Aber eine Briefmarke? Das kam ihm sogar nach ihren bescheidenen Maßstäben lächerlich vor. Dazu noch in West Virginia. J. wollte einfach nur wissen, ob die Welt an einem Punkt angelangt war, wo man sich so etwas leisten konnte. Er wollte es einfach nur wissen.

Lucien war ganz ruhig und geduldig. Er hielt eine kleine Rede. Er bat J., ein paar Minuten in seinem Hotelzimmer zu bleiben. Ein paar Minuten später rief der für Features zuständige Redakteur der Reise-Website von Time Warner an und sagte, er überlege, einen Artikel über das Festival in Talcott zu bringen, und ob J. interessiert sei. Einfach so.

Jetzt taucht die Straße zwischen Berggipfel ein, vorbei an kleinen Städten, die das Scheitern aller Gründerväterambitionen überdauert haben. Das Gesprenkel aus stillen Häusern und verrosteten Lastern rappelt sich aus dem Dreck hoch, entwickelt eine Kultur und mutiert zu Einkaufszentren, leuchtenden Wucherungen aus Tankstellen und Fast-food-Läden, ehe es wieder in der Barbarei der schäbigen Hütten und verrosteten Laster versackt. Die Einkaufszentren streben Vollkommenheit an. Jedesmal, wenn der Wagen die Außenbezirke eines neuen Einkaufszentrums erreicht, fragt sich J., ob die Franchisegeschäfte und die Einzelunternehmer es diesmal richtig hinkriegen, ob die Größenverhältnisse diesmal stimmen und Dichte, Plazierung und Markenname ein neues und endgültiges Produkt erzeugen. Ein einziges schönes Produkt mit genügend Platz und Registrierkassen, mit reichlich Notausgängen und praktischen Öffnungszeiten. Aber jedes Werk ist verkorkst und fehlangepaßt, verträgt sich nicht mit den anderen oder ist von morbider Wesensart und ergibt sich unvermeidlich der Stille der schwarzen Landstraße. Und bald verschwinden die Einkaufszentren völlig, und J. sieht ein Ortsschild, ein, zwei an den Hang gequetschte Häuser verdichten sich zu einer Gruppe von Behausungen und lösen sich dann wieder auf. Gleich darauf sieht er das nächste Ortsschild, und dies alles, ohne je an etwas vorbeizukommen, was seiner Definition einer Stadt entspricht. Nicht einmal ein Laden hinter einer Tankstelle. Er ist verwirrt.

Arnie sagt: »Schön friedlich. Kein Vergleich mit der Großstadt, was?« Er geht zu Recht davon aus, daß J. kein Sohn des Südens ist.

»Grün ist es jedenfalls«, sagt J.

»Zum erstenmal in West Virginia?«

»Ja.«

»Es wird Ihnen gefallen«, versichert Arnie. »›Das Nördlichste des Südens, das Südlichste des Nordens, das Westlichste des Ostens und das Östlichste des Westens.‹ So heißt es, und ich kann es nur bestätigen. Wir haben hier alles. In Beckley kann man einen Großteil des Jahres Ski fahren. Wenn Sie übers Wochenende dazu kommen, sollten Sie sich mal den Fluß ansehen. Man kann da alle möglichen Wildwasserfahrten unternehmen.«

»Ich hab’s nicht so mit dem Wasser«, sagt J. Was dem unbedarften Geschwafel eine Zeitlang ein Ende setzt.

Es lebe der Inhalt. Der Mann von der Website, er hörte sich nach einem jüngeren Typ an, sagte, ihnen gehe es um Inhalte. Die Website solle in ein paar Wochen stehen. Irgendwann solle sie global ausgerichtet sein, aber für den Anfang konzentrierten sie sich darauf, viel regionale Inhalte zu sammeln. So kämen sie an lokale Werbepartner. Übers Telefon konnte J. Computertastaturen klacken hören. Time Warner stecke eine Menge Geld in das Projekt, teilte ihm der Mann mit. Sie wollten damit richtig Wirbel machen. Er lud J. zur Launchparty ein, falls J. in der Stadt sei. J. wußte, daß er bereits eingeladen war: Time Warner ist eine Stütze der Liste. Alles, was J. denken kann, ist Inhalt. Das klingt so ehrlich. Keine Storys, keine Artikel, sondern Inhalt. Als wäre das ein kostbares Mineral. Es ist so ehrlich von ihnen.

Arnie und J. fahren nun schon seit über einer halben Stunde auf Nebenstraßen, tanzen über gewölbten Asphalt, vorbei an Erdrutschen und Wildwechseln. Der Fahrer macht erneut einen Gesprächsversuch: »Wie ich Ihren Namen gehört habe, dachte ich, Sutter, was? Hört sich nach Süden an.«

»Vielleicht haben meine Vorfahren ja irgendwem hier unten gehört.«

»Vielleicht …?« Im Rückspiegel treffen sich ihre Blicke, und Arnie kichert. »Das ist gut. Sie sind ja richtig witzig.« Er beginnt, vor sich hin zu summen.

Nach einer Reihe von Kurven schwindet das Licht, während sich die Bäume aneinanderkauern und nach dem Nachmittag krallen. Es sind keine anderen Autos auf der Straße. Jedesmal, wenn sie eine der bedrohlich auf sie eindringenden Hügelgruppen hinter sich lassen, halten neue purpurgraue Gipfel den Wagen umschlossen. Arnie summt vor sich hin und klopft dazu mit den Fingern auf das Lenkrad. Dieses Aufflackern von Paranoia: was, wenn Caleb hier ihn in die Berge fährt, hinunter an den Fluß, zu einer einsamen Stelle, wo seine Familie irgendwelche Rituale vollzieht. Ihn in einen Kochtopf steckt, ein rituelles Opfer, fördert das Wachstum der Feldfrüchte. J. lugt über den Vordersitz hinweg, wartet darauf, daß die Baumreihe aufreißt. Nebenstraßen, weiß Gott. In ein paar Tagen wird das FBI ermitteln, daß er in dem Flug zum Yeager Airport war, die Frau vom Fensterplatz wird es ohne Begeisterung bestätigen, doch danach keine Spur mehr. Arnies Cousin der Ortspolizist. Vielleicht noch nicht einmal in ein paar Tagen. Kein Mensch weiß, wo er steckt, er weiß es ja selbst nicht. Sein Redakteur wird einfach glauben, er hat den Auftrag geschmissen. Notorische Neigung von Freiberuflern, sich vor dem Ablieferungstermin dünnzumachen. Kochen ihn in einem Topf, während sie sich im Fernsehen Catchen anschauen. Wahrscheinlich hat heutzutage auch die abgelegenste Hütte Fernsehen. Der Kabelanbieter in dieser Gegend bedient eine spezielle Klientel, ganze Sendungen auf öffentlichen Kanälen, in denen es um Rezepte für dunkles Fleisch geht.

Zum Spaß fragt J. beinahe: »Was macht man denn hier so zur Unterhaltung?«, doch dann überlegt er es sich anders. Ich bin eine richtige Großstadtpflanze, denkt er, ein richtig blasierter Scheißer. Irgendwann lassen sie den Wald hinter sich, kommen zunächst an einem verlassenen Stand für einheimisches Kunsthandwerk vorbei, der offenbar schon länger nicht mehr geöffnet war, dann an einer Tankstelle nebst Werkstatt mit einem Sammelsurium von Personenwagen und Pick-ups auf dem Grundstück. Arnie sagt, es sei nicht mehr weit.

Inhalt ist überhaupt das Beste, heißt es. Für den Spesenritter, der bereit ist, Zeit zu investieren, um die entsprechenden Kontakte herzustellen, Gelegenheit, richtig in die vollen zu gehen. Eine ganz neue Größenordnung.

»Das ist Hinton«, sagt Arnie. Sie haben eine Kurve durchfahren und sind auf die seit geraumer Zeit größte Ansiedelung gestoßen. Hinton liegt mitten im Tal, eine von riesigen grünen Hohlhänden gehaltene Murmel. Der trübgraue Fluß, der das Tal geformt hat, trennt den Wagen von der Stadt. J. sieht die niedrige Brücke, die sie nach Hinton gebracht hätte, wenn sie links abgebogen wären. Am gegenüberliegenden Ufer entlang gruppiert sich ein flacher Teil der Stadt, J. erspäht einen Supermarkt, und darüber schieben sich, immer spärlicher werdend, die Gebäude die Bergwand hinauf, ein Häuflein zwei- und dreistöckiger Häuser, bei denen es sich wahrscheinlich um die ursprüngliche Stadt handelt: vornehme alte Bauten. Arnie biegt nicht links ab. Arnie fährt rechts weiter, in weitem Abstand parallel zur Stadt, auf der Straße, die den Fluß entlangkriecht. Ein Häuflein kleiner Unternehmen thront auf dieser Seite des Ufers, ein Souvenirladen mit Tierpräparaten, das Coast-to-Coast-Motel. Herb’s Country Style verheißt gebratenes Hühnersteak. Zwischen den Läden kann J. jenseits des Flusses die andere Hälfte von Hinton ausmachen, die sich wie ein Flüchtling zwischen Bäumen versteckt.

Arnie hat mit Summen aufgehört. »Normalerweise arbeite ich nur montags und dienstags«, sagt er, »aber das Festival zahlt uns fast das Doppelte von dem, was wir sonst kriegen. Wohnen Sie in der Motor Lodge?«

»Weiß nicht genau. Wenn man Ihnen das gesagt hat.«

»Ja, die haben Motor Lodge gesagt, also fahre ich Sie da jetzt hin. Falls sich rausstellt, daß Sie nicht dort untergebracht sind, warte ich einfach und fahre Sie dann dorthin, wo Sie wohnen. Was meinen Sie dazu? Von mir aus können wir bis nach Saskatchewan fahren.« Arnie ist offensichtlich flexibel. »Ich habe gehört, Ben Vereen kommt auch. Stimmt das?«

»Ich weiß nicht genau.«

»Ich finde Ben Vereen toll«, sagt Arnie. »Das Ganze entwickelt sich zu einer richtig großen Party. Könnte in ein paar Jahren größer sein als das Nicholas County Spud and Splinter Festival, heißt es. Tut der ganzen Gegend gut.« Weiter vorn sieht J. den Fluß in üppigen Strömen, wie Haar durch einen Kamm, aus einem riesigen Staudamm schießen, aber sie schwenken vorher ab; Arnie biegt nach links auf eine schwarze Brücke ein, die über das rollende Wasser führt. »Talcott ist ungefähr zehn Meilen von hier«, fährt Arnie fort. »Und da ist John Henry her. Aber wir fahren nicht so weit. Talcott ist ziemlich klein, deswegen findet das meiste an diesem Wochenende wohl auch in Hinton statt. Sind sowieso praktisch Schwesterstädte.«

Nach der Brücke ist die Straße wieder leer. Sie folgt einem anderen Flußarm, und J. blickt in aufgewühltes Wasser hinab. Bis in die Strömung hinein ziehen sich Bäume, und J. stellt sich unter der dunklen Oberfläche einen ganzen Wald vor, das, was da war, ehe der Damm den Fluß aufstaute. Vielleicht schläft dort unten ja eine ganze Stadt. Er fragt sich, ob die Zeitung der untergegangenen Stadt Freiberufler gebrauchen kann.

Bei einem großen Holzschild, das die Talcott Motor Lodge ankündigt, biegt Arnie ab. Das Schild ist erst kürzlich neu gemalt worden. Er hält vor der Eingangstür des Hauptgebäudes, eines gedrungenen roten Baus mit Blechdach. Die Statue eines Lokomotivführers grüßt die Vorbeikommenden durch Antippen der Mütze.

»Da wären wir«, sagt Arnie.

J. bittet um eine Quittung.

Nachdem das Töten vorbei und der Schütze zu Boden geglitten ist, nachdem sich der Pulverrauch ins Unsichtbare verzogen hat, rappeln sich die Zeugen in diese Welt zurück, finden sich, erwachend, in warm zusammengedrängten Grüppchen wieder, wie sie einander in ihrer Menschenhaftigkeit bestärken; blinzelnd, um die Gewalt aus den Augen zu bekommen, betrachten sie ihre Umgebung. Manche kommen rascher zur Besinnung und laufen Hilfe holen. Einige besitzen ein wenig medizinischen Sachverstand, kümmern sich um die Sterbenden und rufen beruhigende Worte, die ebensosehr den Verletzten wie ihnen selbst gelten. Es herrscht ein Magnetismus zwischen Familienmitgliedern und Freunden, sie werden zueinander hingezogen und untersuchen sich gegenseitig auf Schäden. Die Zeugen danken Gott. Die Zeugen teilen miteinander, was sie gesehen haben, und passen ihre jeweilige Perspektive über ein Tauschsystem von Geschluchztem in eine Gesamterzählung ein. In diesen ersten Minuten prallen tausend verschiedene Geschichten aufeinander; auch dieses Herstellen der Wahrheit ist Gewalt, aus der sich Fakten bilden.

Fakten sind diesen Sommer Joan Acorns Geschäft. Ihre Handtasche und ihren Notizblock hat sie wieder, aber sie kann ihren Stift nicht finden. Plötzlich ist es das Wichtigste in ihrem Leben, daß sie ihren Stift wiederfindet. Es ist ein Bic. Sie muß ihn wohl von sich geschleudert haben, als sie den ersten Schuß hörte und sich flach zu Boden warf, wie es der persönliche Sicherheitsberater beschrieben hat, den ihre Studentenverbindung engagierte, damit er sie in Selbstverteidigung unterrichtete. Unten bleiben, hat er gesagt und dann Statistiken über Schüsse aus fahrenden Autos im Ghetto zitiert. Während sie von der Wohnzimmercouch ihres Verbindungshauses zu ihm aufblickte, stellte Joan sich ihn als die Sorte Mann vor, der die Jungs vom ROTC in Militärkunde unterrichtete. Er war richtig maskulin. Joan fand ihn sexy. Er wußte, wie er den Leuten etwas sagen mußte, damit es im Bewußtsein haftenblieb. Der Berater war große Mode auf dem Campus, er war ein Prophet der Verbrechensbekämpfung, gekommen, um sie von der Angst vor Vergewaltigung zu erlösen. Als sie den ersten Schuß hörte, ließ sich Joan zwischen die Klappstühle fallen und schleuderte ihren Stift von sich.

Sie sieht ihren Stift ein paar Meter entfernt, neben einer Sandale, die jemand verloren hat. Eine neue Welle von Geschrei erhebt sich; in traumatisierten Schädeln schlägt die plötzliche Erkenntnis des Geschehenen Kapriolen. Joan bemüht sich, das zu tun, was jeder Journalist in dieser Situation tun würde. Die Abschlußveranstaltung der John Henry Days war ihr erster Auftrag, sie lief anders ab als erwartet, und Joan erinnert sich an Merksätze aus der Einführung in den Journalismus im letzten Semester. Damals paukte sie bis spät in die Nacht im Schlafanzug mit einer Freundin, entzifferte für die Abschlußprüfung ihre Aufzeichnungen und mampfte dazu Popcorn aus der Mikrowelle. Joan ist zielbewußt. Sie navigiert zwischen den umgekippten Stühlen hindurch. Alles ist so hell. Leute scharen sich zu Grüppchen zusammen und betasten einander. Sie schwanken, sind in sich zusammengesackt. Joan schiebt sich bis zum Bürgersteig durch. Die Autos auf der Straße summen leise, mit geöffneten Türen, geheimnisvoll und voller Geschichten. Das Ganze erinnert sie an einen Atomkriegsfilm.

Sie nähert sich einem älteren, mit identischen grünroten Jogginganzügen bekleideten Paar. Sie gibt sich als Journalistin der Charleston Daily Mail zu erkennen und fragt die beiden, was sie gesehen haben. Die Zeugen deuten zum Musikpavillon hinauf. Die Zeugen deuten auf die Grüppchen, die sich um die Sterbenden kümmern. Joan spricht die Zeugen an und versucht, an die Geschichte zu kommen. Als sie von dem Telefon vor dem Friseurladen aus anruft, hat sie ein kleines bißchen Mühe damit, sich an die Kartennummer ihrer Eltern zu erinnern.

Joan erreicht die Redaktion und informiert einen Mann über den Amoklauf. Sie sieht einen hellbraunen Polizeiwagen auf den Platz fahren. Der Mann vom Sonntagsdienst zweifelt das von ihr benutzte Wort Amoklauf an und fordert sie auf, ihren Namen zu nennen und langsamer zu reden. Joan ist Volontärin beim Gesellschaftsteil der Charleston Daily Mail. Anfang des Frühjahrs war sie schwer begeistert gewesen von der Aussicht, womöglich über Mode schreiben zu können, ein Wunsch, den sie beim Sonntagabendtelefonat gegenüber ihren Eltern geäußert hatte. Ihr Vater telefonierte mit ihrem Onkel. Ihr Onkel, ein erfolgreicher Anwalt mit vielen einflußreichen Freunden, telefonierte mit dem Vertriebschef der Charleston Daily Mail, der seinerseits einige Telefongespräche führte. Dann kam es zur Katastrophe. Irgendwann im April fand Joan heraus, daß ihre drei besten Freundinnen im Sommer eine Europareise unternehmen würden. Joan kochte vor Wut; sie wünschte, sie hätten es ihr früher gesagt, immerhin waren sie angeblich ihre besten Freundinnen. Aber sie hatte bereits zugesagt, das Volontariat anzutreten, und ihre Eltern sagten ihr, es mache keinen guten Eindruck, wenn sie abspringe. Außerdem hatten sie ihr im Sommer davor eine Europareise bezahlt und wollten sie nicht verwöhnen. Ein Kompromiß in Form eines neuen Wagens, der ihr das Pendeln zwischen zu Hause und Redaktion erleichterte, stellte den gewohnten Familienfrieden wieder her.

Joan versucht am Telefon langsamer zu reden. Der Diensthabende sagt ihr, sie solle langsamer reden und ihm sagen, was genau passiert sei. Einen Moment lang teilt sich die Gruppe der Männer, die bei dem Journalisten stehen, und sie kann seine blutbesudelte Brust und seinen schlaffen Mund sehen. Der Vertriebschef der Charleston Daily Mail hat sie am ersten Tag ihres Volontariats zum Mittagessen ausgeführt, ihr die Geschichte und die Traditionen der Zeitung geschildert und dabei mit seinen behaarten Fingern bestimmte Schlüsselmomente pantomimisch untermalt. Zu Joans Aufgaben gehören das Öffnen der Post, das Anfordern von Bildmaterial und die Entgegennahme von Nachrichten. Gelegentlich gibt es Vergünstigungen. Einmal fragte der Filmredakteur, ob jemand Freikarten fürs Kino wolle, und Joan ging mit ihrer besten Freundin aus Kindertagen hin. Im Kino saßen sie neben einem gutaussehenden Nachrichtenmoderator, der schon seit Jahren beim Fernsehen war. Sie machte das Beste aus ihrer Lage. Ihren Freundinnen von der High-School erzählte Joan zwischen den Gesprächspausen, die ihre unterschiedlichen Lebenswege deutlich machten, daß sie für die Daily Mail schreiben würde, doch in Wirklichkeit gelang es ihr kaum, ihren Chef davon zu überzeugen, daß sie etwas Besonderes war. Der Redakteur des Gesellschaftsteils wirkt nicht sonderlich modern oder trendy. Er ist schon vor Jahren zum Gefangenen von Nebenleistungen und gewerkschaftlicher Sicherheit geworden. Er ist grauhaarig und hat Volontäre kommen und gehen sehen, doch Joan ist der perfekte Quälgeist. Sie ist kess und brünett. Aus einer spontanen Regung einfallsreicher Grausamkeit heraus hat er sie beauftragt, zweihundert Wörter über die Vorstellung der Briefmarke zu schreiben, um ihr beizubringen, was alle Journalisten, ganz gleich, mit wem sie befreundet sind, auf sich nehmen müssen. Joan war hocherfreut, stand Sonntag morgen früh auf und fuhr mit ihrem neuen Wagen, der mit einem CD-Spieler ausgestattet ist, die fünfzig Meilen von Charleston nach Talcott.

Der Diensthabende wiederholt seine Anweisungen für Joan. Sie solle ihm einfach ganz langsam erzählen, was passiert ist. Sie bemerkt, wie sich die Haltung der Männer versteift, die sich um einen der Verletzten kümmern, und faßt dies als Anzeichen für eine Verschlechterung seines Zustandes auf. Sie beginnt zu weinen. Sie bekommt die Worte an den Diensthabenden nicht heraus. Wo, was, wer, denkt sie, das sind die wesentlichen Fragen, die sich ein Journalist stellen muß. Und dann spürt Joan eine Wärme in ihrer Brust und sagt mit der Stimme von jemand anders: »Talcott, West Virginia – Am Sonntag nachmittag eröffnete ein Postangestellter das Feuer auf eine Menschenmenge, die sich zur offiziellen Vorstellung einer Briefmarke versammelt hatte; er verletzte drei Menschen schwer, ehe er selbst erschossen wurde.«

Die Verfasserangabe Dave Brown ist ein Ungeziefer, dessen allmähliche Verbreitung in der Welt der Printmedien sich nur skizzenhaft dokumentieren läßt. Ein erstes Auftreten der Plage läßt sich bis in die späten sechziger Jahre zurückverfolgen; zahlreiche Beispiele für das Vorkommen des Geschöpfs entstammen den Konzertkritiken des Crawdaddy. Die Gegenkultur, so eine Hypothese, erwies sich als üppiger Nährboden für das im Aufkommen begriffene Insekt, das von den Brosamen der neuen Popkultur prächtig zu gedeihen schien und sich hinter den Fußleisten des Rolling Stone und unter den Kühlschränken alternativer Wochenzeitschriften einnistete. Als blinder Passagier in den Laderäumen des Spektakels versteckt, griff der Organismus auf neue Verlagsimperien über, ein Überlebensinstinkt, der ihm im folgenden Jahrzehnt, in dem eine Verdreifachung der Druckerzeugnisse reichlich Fortpflanzungsmöglichkeiten bot, gut zupaß kam. Der Nährboden der expandierenden Medien erwies sich als außerordentlich günstige Umwelt für die Verfasserangabe, deren Auftauchen exponentiell zunahm. Man hat sie über einem Gefängnisinterview mit Sirhan Sirhan im Playboy krabbeln und sich in der Blütezeit der Singer-Songwriter träge in der New York Times vermehren sehen. Hartnäckig und zäh vermochte sich die Verfasserangabe auch über klimatische Veränderungen des redaktionellen Stils hinweg am Leben zu erhalten, und ihr Fortpflanzungszyklus wurde auch von der unerträglichen Öde der Reagan-Jahre anscheinend nicht beeinträchtigt. Heute bleibt kein Zeitungsstand von der Verfasserangabe Dave Brown und ihrer leicht zu erkennenden, schmucklosen und zweckorientierten Prosa verschont.

Am Nachmittag des 12. Juli 1996 sitzt Dave Brown, die Beine leicht gespreizt, auf einem Gartenstuhl auf dem Parkplatz der Talcott Motor Lodge und sonnt mit dem optimistischen Silber einer Bräunungsfolie sein Gesicht. Er trägt verblichene, abgeschnittene Army-Hosen und hellrote Designer-Freizeitschuhe. Seine grauen, offenen Schnürsenkel sehen aus, als hätte jemand darauf herumgekaut. Dave nickt J. zu und deutet auf seine Thermosflasche. »Willst du was zu trinken?«

»Was hast du denn da?«

»Gin Tonic.«

J. schüttelt den Kopf und stellt seine Reisetaschen ab. Er sieht auf seinen Schlüssel und sucht an den Wänden des Motels hinter ihm nach seiner Zimmernummer. Flach und dick fläzt sich das grüne Motelgebäude; die beiden Stockwerke liegen aufeinander wie zwei Würmer beim Geschlechtsverkehr. J. spürt ein paar Schweißtropfen auf seine Unterarme treten. »Wie lang bist du schon da?« fragt er, während sein Blick über grüne Hügelkämme streift.

»Ich bin vor ungefähr einer Stunde gekommen«, sagt Dave, den Kopf noch immer schräg in die Sonne gereckt. »Der einzige Flug, den ich kriegen konnte. Ich glaube, wir sind die ersten.«

J. sieht sich nach den Hotelzimmern um. Er fragt Dave, ob er weiß, wer von ihren Kollegen zu den Veranstaltungen des Wochenendes kommen wird.

»Keine Ahnung«, antwortet Dave. »Das Ganze ist ein ziemlich mickriger Job, da weißt du nie, wer auftaucht. Von Frenchie weiß ich’s, weil ich ihn letzte Woche bei dieser Esquire-Geschichte gesehen habe, und er hat gesagt, er kommt. Wahrscheinlich auch Tiny, weil er das Essen im Süden mag.« Er nimmt seine Sonnenbrille ab und schüttelt den Kopf. »Ich bin bloß hier, weil ich mir dachte, ich schlage ein bißchen Zeit tot, bevor ich zu der Fernseh-Pressetour nach L.A. fliege. Charleston hat sich als hübsche Zwischenstation zwischen dort und New York angeboten. Bißchen Landluft schnappen und der ganze Scheiß. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe.«

J. tritt von einem Fuß auf den anderen. Sein Magen beschwert sich wieder. »Was hört man denn so vom Buffet?«

»Ich weiß auch nichts Genaueres. Lokalkultur, schwer zu sagen. Allerdings muß man auch das U.S. Post Office mit einberechnen, und bei staatlichem Fraß weiß man ja nie. Willst du wirklich nichts zu trinken?«

»Wie spät ist es denn?«

»So gegen halb fünf.«

J. geht zu dem trockenen Swimmingpool, der aussieht wie etwas, was man zum Einweichen ins Spülbecken gelegt hat: ein schmutziger, mit verbrannten Blättern und Splitt verklebter Topf. Kein Bademeister im Dienst. Er zieht sich einen Gartenstuhl heran, was ein kratzendes Geräusch auf dem Stein macht, während Dave aus der Thermosflasche in einen Styroporbecher eingießt und etwas Motel-Eis dazugibt. J. nimmt einen tiefen Schluck, und das Summen in seinem Kopf spricht abermals für seinen Hunger. Dave Brown macht außerordentlich starke Gin Tonics. Sie sitzen da und tratschen ein paar Minuten lang darüber, wen sie bei den letzten Veranstaltungen gesehen haben, sind sich darin einig, daß die Liste im Sommer immer ganz sonderbar wird, dünn und abstrus, während sich das Unterhaltungskartell auf den Herbst einstellt. Alle sind in den Hamptons. In L.A. geht natürlich immer die Post ab: so hat J. sein Gegenüber das letztemal bei einer sensationellen Hunde- und Ponyausstellung im Sommer, kurz vor dem Memorial Day, gesehen. Schußwaffen und Autounfälle halten alle in Lohn und Brot. Die Marketingleute vom Studio sahen beglückt zu, wie Horsd’œuvres-Zahnstocher blankgeleckt und auf Leinentischdecken abgelegt wurden. Reiseartikel zur Veröffentlichung im Herbst sorgen dafür, daß sich die Spesenritter um Malariatabletten und Sonnenschutzmittel drängeln. Aber es gibt eben auch sonderbare Ereignisse wie das hier, merkwürdige Meteore. J. spürt einen Stich im Arm und zerklatscht einen Moskito zu einem blutigen Klecks. Draußen auf dem Lande. Das wird hier ein richtig zäher Job, wenn Dave, Tiny und Frenchie auftauchen. Womit auch er selbst, macht sich J. klar, zum zähen Spesenritter wird. Dave schmiert sich Sonnenlotion ins Brusthaar. Dave, der älteste von ihnen, wahrscheinlich der erste Name auf der Liste. Kein Mensch weiß genau, wer sich die Liste ausgedacht hat, ein, zwei Hauptverdächtigen ist nichts nachzuweisen, aber an irgendeinem Punkt erforderte die Liste eine Inspiration, irgendeine Muse des Schnorrens, und das muß fraglos Dave sein. Der Kopf hinter der Liste sieht Dave Ende der Siebziger auf einer Battle of the Network Stars-Gala, und ihm wird eine Vision zuteil. Dave mit seinem übergroßen, auf einen Gnomenkörper aufgeschraubten Kopf, in seiner nach Präsident auf Lebenszeit aussehenden Khakijacke, seinem Markenzeichen, mit prall gefüllten, überquellenden Taschen, die aber in der Öffentlichkeit niemals angefaßt werden. Er hat Taschen für seine Taschen. Überlebensausrüstung: ein Kompaß, die freiliegende Nadel genau nach Norden ausgerichtet, wasserfeste Stifte, Heilmittel gegen Dschungelfäule und verschreibungspflichtige Säurehemmer. Der Kopf hinter der Liste sieht Dave, vermerkt den Neigungswinkel des Gratisdrinks in seiner Hand, und am nächsten Tag wühlt sich seine Sekretärin tief in sein Rolodex und holt die Namen heraus.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: