8,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

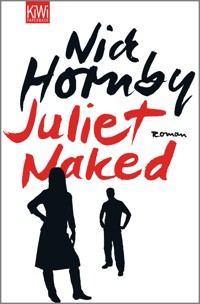

»Juliet, Naked‹ ist so gut, so lustig und so schräg wie seine Vorgänger ›High Fidelity‹ oder ›About a Boy‹.« Brigitte Nick Hornby tut das, was er am besten kann: Er schreibt über Musik und die Liebe und die Überraschungen, die das Leben für alle bereithält. Tucker Crowe, ehemaliger Rockstar und Ikone einer kleinen Schar glühender Anhänger, lebt zurückgezogen in einer amerikanischen Kleinstadt. Seinetwegen stellt Annie im weit entfernten England ihre Beziehung zu Duncan in Frage … Tucker Crowe, der 1986 kurz vor einem Gig spurlos verschwand, kann kaum glauben, was er im Internet alles über sich lesen muss. Dort tauschen seine glühendsten Fans Informationen aus, nachdem sie alle Stätten seines Schaffens besucht haben, sie lesen seine Songtexte rückwärts und tun noch manch andere merkwürdige Dinge, um Hinweise auf seine Person und seinen Aufenthaltsort zu erhalten. Zu dieser leicht verblendeten Community gehört auch Duncan, der mit seiner Freundin Annie an der englischen Ostküste lebt. Annie hat sich nach 15 Jahren einigermaßen an seinen Spleen gewöhnt und lässt ihn gewähren, doch als dann plötzlich, welch eine Sensation!, ein neues Album von Crowe auf den Markt kommt, stellt sie eigenständig eine Kritik des neuen Albums ins Netz. Duncan ist entsetzt. Für ihn ist das der Beweis, wie ignorant Annie ist. Tucker Crowe himself wiederum fühlt sich zum ersten Mal verstanden, und er nimmt Kontakt zu Annie auf ... Von der englischen Ostküste nach Amerika und wieder zurück führt diese Geschichte, in der zwei einsame Menschen ihr altes Leben satthaben und vor einem Neuanfang stehen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2009

Ähnliche

» Buch lesen

» Über das Buch

» Informationen zum Autor (Klappentext)

» Impressum

[Menü]

Sie waren von England nach Minneapolis geflogen, um sich ein Klo anzuschauen. Diese schlichte Wahrheit dämmerte Annie erst, als sie tatsächlich davorstanden: Abgesehen von den Graffitis an den Wänden, von denen sich einige auf die Bedeutung dieses Klos für die Musikgeschichte bezogen, war es feucht, dunkel, verpestet und absolut durchschnittlich. Amerikaner waren wirklich Meister darin, das Beste aus ihrem schmalen historischen Erbe herauszuholen, aber hier stießen selbst sie an ihre Grenzen.

»Hast du die Kamera, Annie?«, fragte Duncan.

»Ja. Aber was soll ich denn hier fotografieren?«

»Tja, du weißt schon …«

»Weiß ich nicht.«

»Na ja, das Klo.«

»Wie, die … wie nennt man die Dinger?«

»Urinale. Ja.«

»Willst du mit drauf?«

»Soll ich so tun, als würde ich pinkeln?«

»Wenn du meinst.«

Also pflanzte sich Duncan vor dem mittleren der drei Urinale auf, hielt die Hände überzeugend vor seinen Schritt und grinste Annie über die Schulter hinweg an.

»Hast du’s?«

»Ich bin nicht sicher, ob der Blitz funktioniert hat.«

»Mach noch eins. Wäre ja blöd, wenn kein vernünftiges Foto rauskommt, nachdem wir so weit gefahren sind.«

Diesmal stellte sich Duncan bei geöffneter Tür in eine der Kabinen. Aus irgendeinem Grund war das Licht dort besser. Annie machte aus dem Motiv Mann und Klo das Bestmögliche. Als Duncan rauskam, konnte sie sehen, dass die Kloschüssel genauso verstopft war, wie alle anderen, die sie bislang in Rockclubs gesehen hatte.

»Na los«, sagte Annie. »Der wollte mich ja erst gar nicht hier reinlassen.«

Das stimmte. Der Mann hinter der Theke hatte zuerst angenommen, sie wollten sich bloß irgendwo einen Schuss setzen oder Sex haben. Empörenderweise war er dann irgendwann zu dem Schluss gekommen, dass ihnen beides nicht zuzutrauen war.

Duncan sah sich ein letztes Mal um und schüttelte den Kopf. »Wenn Klos reden könnten, was?«

Annie war froh, dass zumindest dieses es nicht konnte. Duncan hätte sonst die ganze Nacht mit ihm quatschen wollen.

Die meisten Menschen kennen Tucker Crowes Songs nicht und wissen erst recht nichts über die dunklen Momente seiner Karriere. Deshalb ist die Geschichte, was ihm auf dem Klo des Pits Club passiert oder nicht passiert sein könnte, es sicher wert, hier noch einmal rekapituliert zu werden. Crowe war anlässlich eines Auftritts in Minneapolis im Pits Club aufgetaucht, um sich dort eine Band mit dem Namen Napoleon Solos anzusehen, die ihm empfohlen worden war. (Einige Crowe-Komplettisten wie Duncan besitzen sogar die einzige LP dieser Band, The Napoleon Solos Sing Their Songsand Play Their Guitars.) In der Mitte des Sets ging Tucker zur Toilette. Niemand weiß, was ihm dort widerfahren ist, doch als er wieder herauskam, fuhr er schnurstracks zurück ins Hotel und rief seinen Manager an, der den Rest der Tour absagen musste. Am nächsten Morgen begann das, was man heute wohl als seinen Ruhestand betrachten muss. Das war im Juni 1986. Seitdem hatte man nichts mehr von ihm gehört – keine neuen Aufnahmen, keine Auftritte, keine Interviews. Wenn man Tucker Crowe so verehrte wie Duncan und ein paar Tausend andere Leute auf der Welt, dann war dieses Klo nicht so unschuldig wie es aussah. Und da es, wie Duncan richtig bemerkt hatte, nicht reden konnte, mussten die Crowe-Fans das an seiner Stelle tun. Einige vertraten die Ansicht, Tucker sei darin Gott oder einem seiner Sendboten begegnet; andere behaupteten, er hätte nach einer Überdosis eine Nahtoderfahrung gehabt. Eine weitere Sektierergruppe war der Ansicht, er hätte seine Freundin beim Sex mit seinem Bassisten erwischt, eine Theorie, die Annie weit hergeholt fand. Konnte der Anblick einer Frau, die in einer Toilette mit einem Musiker fickt, ein zweiundzwanzig Jahre langes Schweigen bedingen? Vielleicht kam es Annie auch nur so vor, weil ihr derart heftige Leidenschaften fremd waren. Egal. Wie auch immer. Eigentlich musste man nur wissen, dass im kleinsten Raum eines kleinen Clubs etwas so Bedeutsames passiert war, dass es ein ganzes Leben verändert hatte.

Annie und Duncan befanden sich gerade mitten in einer Tucker-Crowe-Pilgertour. Sie waren schon durch New York gezogen und hatten sich diverse Clubs und Bars angesehen, die einen Bezug zu Crowe hatten, auch wenn die meisten dieser historischen Stätten heute Läden für Designermoden oder McDonald’s-Filialen beherbergten. Sie hatten sein Elternhaus in Bozeman, Montana, besichtigt, wo – wie aufregend! – eine alte Dame aus ihrem Haus gekommen war und ihnen erzählte, dass Tucker als Kind immer den alten Buick ihres Mannes gewaschen hatte. Das Haus der Crowes war klein und hübsch und gehörte heute dem Besitzer einer kleinen Druckerei, der überrascht war, dass sie extra aus dem fernen England angereist waren, um sich sein Haus von außen anzugucken; hereinbitten wollte er sie dann aber doch nicht. Von Montana aus waren sie nach Memphis geflogen, wo sie das Gelände des alten American Sound Studios besichtigten (das Gebäude selbst war 1990 abgerissen worden), in dem Tucker betrunken und krank vor Liebeskummer Juliet aufgenommen hatte, sein legendäres Break-up-Album, das Annie von allen seinen Platten am besten gefiel. Vor ihnen lag noch Berkeley, Kalifornien, wo Juliet – im wirklichen Leben ein Exmodel und It-girl namens Julie Beatty – immer noch lebte. Dort würden sie sich vor ihr Haus stellen, so wie sie sich vor das Haus des Druckereimenschen gestellt hatten, bis Duncan kein Grund mehr einfiel, das Haus noch länger anzustarren, oder Julie die Polizei rief – ein Los, das schon einige Crowe-Fans ereilt hatte, wie Duncan von den Messageboards wusste.

Annie bereute diese Reise nicht. Sie war schon öfter in den USA gewesen, in San Francisco und New York, aber es gefiel ihr, dass Tucker sie an Orte führte, die sie sonst nie besucht hätte. Bozeman zum Beispiel hatte sich als reizendes kleines Städtchen in den Bergen entpuppt, das von exotisch klingenden Gipfelketten umgeben war, von denen sie noch nie gehört hatte: Big Belt, Tobacco Root und die Spanish Peaks. Nachdem sie das kleine und unspektakuläre Haus angestarrt hatten, waren sie durch den Ort geschlendert und hatten vor einem Bio-Café in der Sonne Eistee genippt, während im Hintergrund einer der spanischen Gipfel, vielleicht auch die Spitze eines Tobacco Roots den klaren, blauen Himmel zu durchstoßen drohte. Sie hatte schon schlimmere Vormittage auf Urlaubsreisen verbracht, von denen sie sich wesentlich mehr versprochen hatte. Was sie anbelangte, war es wie eine Fahrt ins Blaue durch die USA. Natürlich ging es ihr irgendwann auf die Nerven, andauernd mit Informationen über Tucker gefüttert zu werden, über ihn zu reden, seine Musik zu hören und die Gründe hinter jeder noch so kleinen kreativen und persönlichen Entscheidung verstehen zu müssen. Aber zu Hause ging ihr Tucker Crowe genauso auf die Nerven, da zog sie es doch vor, dass er ihr in Montana oder Tennessee zum Hals raushing, anstatt in Gooleness, dem kleinen Küstenort in England, wo sie mit Duncan wohnte.

Ein Ort lag nicht auf ihrer Reiseroute, und das war Tyrone in Pennsylvania, wo Tucker heute angeblich lebte, auch wenn es wie bei allen Orthodoxien auch hier Häretiker gab: Ein oder zwei aus der Crowe-Gemeinde vertraten die Theorie – interessant aber absurd, wie Duncan fand –, dass er seit den frühen Neunzigern in Neuseeland lebe. Tyrone war als mögliches Ziel bei der Planung ihrer Reise nicht einmal genannt worden, und Annie glaubte zu verstehen, warum. Vor einigen Jahren war einer der Fans nach Tyrone gereist, hatte sich dort eine Weile herumgetrieben und schließlich das entdeckt, was er für Tucker Crowes Farm hielt; er war mit der Fotografie eines erschreckend ergrauten Mannes zurückgekehrt, der mit einer Schrotflinte auf ihn zielte. Annie hatte das Bild viele Male gesehen und fand es fürchterlich. Das Gesicht des Mannes war zu einer Grimasse von Wut und Panik entstellt, so als drohe alles, wofür er je gearbeitet und woran er geglaubt hatte, von einer Canon Sureshot vernichtet zu werden. Mit der Vergewaltigung von Tuckers Privatsphäre hatte Duncan dabei gar nicht mal ein Problem: Der andere Fan, Neil Ritchie, hatte es im Kreis der Anhänger fast zum Ruf eines Abraham Zapruder gebracht, worum ihn Duncan, wie Annie mutmaßte, heimlich beneidete. Was ihn viel mehr ängstigte, war der Umstand, dass Tucker Crowe Neil Ritchie ein »dreckiges Arschloch« genannt hatte. Duncan hätte so etwas nicht verkraftet.

Nach dem Besuch der Toilette im Pits folgten sie dem Ratschlag des Portiers und aßen ein paar Straßen weiter in einem Thai-Restaurant im Riverfront District zu Mittag. Wie sich herausstellte, lag Minneapolis am Mississippi – wer wusste das schon, abgesehen von Amerikanern und praktisch jedem anderen, der in Erdkunde aufgepasst hatte? –, und so konnte Annie noch etwas abhaken, von dem sie nie geglaubt hatte, dass sie es sehen würde, auch wenn der Fluss hier an seinem weniger romantischen Teilstück enttäuschenderweise wie die Themse aussah. Duncan war aufgekratzt und redselig und konnte es noch gar nicht recht fassen, dass er an einem Ort gewesen war, der über Jahre hinweg seine Fantasie so sehr beschäftigt hatte.

»Meinst du, es wäre möglich, um dieses Klo rum ein ganzes Seminar zu machen?«

»Damit du vom Klo aus unterrichten kannst? Ich fürchte, du kriegst es nicht durch den Zoll.«

»So habe ich das nicht gemeint.«

Manchmal wünschte sich Annie, Duncan hätte etwas mehr Sinn für Humor, oder zumindest ein Gespür dafür, dass etwas lustig gemeint sein könnte. Sie wusste, dass es zu spät war, noch auf richtige Witze zu hoffen.

»Ich meinte, ein ganzes Seminar über die Toilette im Pits zu machen.«

»Nein.«

Duncan musterte sie prüfend.

»Nimmst du mich jetzt auf den Arm?«

»Nein. Ich denke, dass ein ganzes Semester über einen Toilettengang von Tucker Crowe vor zwanzig Jahren nicht besonders interessant sein dürfte.«

»Ich würde ja auch noch andere Dinge behandeln.«

»Andere historische Toilettengänge?«

»Nein. Andere karrierebestimmende Momente.«

»Elvis hatte einen guten Toilettenmoment. Absolut karrierebestimmend.«

»Sterben ist was anderes. Zu ungewollt. John Smitters hat für die Website einen Artikel darüber geschrieben. Der kreative Tod im Vergleich zum tatsächlichen Tod. War sogar ziemlich interessant.«

Annie nickte begeistert, hoffte zugleich aber, dass Duncan ihn nicht ausdrucken und ihr hinlegen würde, wenn sie wieder zu Hause waren.

»Ich verspreche dir, dass ich nach diesem Urlaub nicht mehr so Tucker-zentristisch sein werde«, sagte er.

»Schon okay. Das stört mich nicht.«

»Ich wollte das hier schon so lange machen.«

»Ich weiß.«

»Dann hab ich damit ein für alle Mal abgeschlossen.«

»Ich hoffe nicht.«

»Ehrlich?«

»Was wäre denn dann noch von dir übrig?«

Sie hatte es gar nicht mal grausam gemeint. Sie war mit Duncan nun schon fast fünfzehn Jahre zusammen, und Tucker Crowe hatte immer mit dazugehört, wie ein körperliches Gebrechen. Zudem hatte das Leiden Duncan nicht daran gehindert, ein normales Leben zu führen: Gut, er hatte ein Buch über Tucker geschrieben, wenn auch nicht veröffentlicht, Vorlesungen über ihn gehalten, an einer Radiodokumentation der BBC über ihn mitgearbeitet, und er organisierte Tucker-Crowe-Symposien, aber irgendwie waren diese Aktivitäten Annie immer wie isolierte Episoden, sporadische Anfälle vorgekommen. Abgesehen davon war er imstande, ein normales und produktives Leben zu führen.

Aber dann kam das Internet und veränderte alles. Als Duncan, etwas später als alle anderen, dahinterkam, wie das Ganze funktionierte, richtete er eine Website mit dem Namen »Can Anybody Hear Me?« ein – der Titel eines Songs von einer obskuren EP, die Crowe nach dem schmerzlichen Misserfolg seiner ersten LP aufgenommen hatte. Prä-Internet hatte der nächste andere Fan in Manchester gewohnt, sechzig bis siebzig Meilen entfernt, und Duncan hatte sich nur ein- oder zweimal im Jahr mit ihm getroffen; nun wohnten die nächsten Fans in seinem Laptop, es gab Hunderte davon, überall auf der Welt, und Duncan stand in ununterbrochenem Austausch mit ihnen. Es gab anscheinend überraschend viel zu besprechen. Die Website hatte einen »Neuigkeiten«-Link, der Annie immer amüsierte, da Tucker schließlich niemand war, der allzu viel Neues hervorbrachte. (»Soweit wir wissen«, pflegte Duncan immer zu sagen.) Es gab jedoch immer etwas, das unter den treuen Anhängern als Neuigkeit durchging – eine Crowe-Nacht im Internet-Radio, ein neuer Artikel, das neue Album eines ehemaligen Bandmitglieds, ein Interview mit einem Tontechniker. Der Großteil des Contents bestand allerdings aus Essays, die Songtexte analysierten, Einflüsse diskutierten oder unermüdlich (wie es ihr schien) über Tuckers Schweigen spekulierten. Es war nicht so, dass Duncan keine anderen Interessen hatte. Er war Spezialist für das amerikanische Independent Cinema der 70er-Jahre und die Romane von Nathaniel West, und er arbeitete sich gerade in ein nettes neues Spezialgebiet ein – die Fernsehserien von HBO. Er glaubte, er könnte schon in absehbarer Zukunft in der Lage sein, Vorlesungen über »The Wire« zu halten. Aber das waren vergleichsweise Tändeleien. Tucker Crowe war Duncans Lebensgefährte. Auf Crowes Beerdigung – im wirklichen Leben, nicht in kreativer Hinsicht – würde Duncan direkt hinterm Sarg gehen. (Den Nachruf hatte er bereits geschrieben. Ab und zu dachte er laut darüber nach, ob er ihn jetzt schon einer seriösen Zeitung anbieten oder doch warten sollte, bis er aktuell würde.)

Wenn Tucker Duncans Ehemann war, hätte Annie eigentlich so was wie seine Geliebte sein müssen, doch dem war natürlich nicht so – das Wort allein war schon viel zu exotisch und suggerierte ein Maß sexueller Aktivität, das sie beide in Angst und Schrecken versetzte. Es hätte sie selbst am Anfang ihrer Beziehung verschreckt. Manchmal fühlte sich Annie weniger wie eine Freundin als wie ein alter Schulfreund, der in den Ferien zu Besuch gekommen und dann zwanzig Jahre geblieben war. Sie waren beide etwa um die gleiche Zeit in das englische Hafenstädtchen gezogen, Annie als Lehrerin und Duncan, um seine Doktorarbeit zu beenden, und waren von gemeinsamen Freunden miteinander bekannt gemacht worden, die voraussahen, dass sie beide sich immerhin über Bücher und Musik unterhalten, ins Kino gehen und ab und zu zusammen nach London fahren könnten, um sich Ausstellungen oder Konzerte anzusehen.

Gooleness war keine fortschrittliche Stadt. Es gab keine Programmkinos, keine Schwulenszene, nicht mal einen Waterstones (der nächste war in Hull), und so stürzten sie sich mit Erleichterung aufeinander. Sie gingen abends gemeinsam in die Kneipe und übernachteten am Wochenende beim jeweils anderen, bis diese Übernachtungen nicht mehr so recht vom Zusammenleben zu unterscheiden waren. Und so waren sie dann verblieben, eingefroren in einer immerwährenden Postgraduiertenwelt, in der Konzerte und Filme ihnen mehr bedeuteten als anderen Menschen ihres Alters.

Keine Kinder zu bekommen, war kein bewusster Entschluss gewesen, und sie hatten auch nie darüber diskutiert und dann beschlossen, die Entscheidung noch zu vertagen. Es war kein Lass-uns-mal-darüber-schlafen-Thema. Annie konnte sich durchaus vorstellen, Mutter zu werden, aber niemand wäre auf die Idee gekommen, Duncan als idealen Vater zu bezeichnen, und abgesehen davon hatte keiner von ihnen das Verlangen, ihre Beziehung auf diese Weise zu zementieren. Dafür waren sie nicht geschaffen. Und nun durchlebte Annie mit irritierender Vorhersehbarkeit genau das, was ihr alle prophezeit hatten: Sie sehnte sich nach einem Kind. Ihre Sehnsucht wurde durch die üblichen sentimentalen Anlässe ausgelöst: Weihnachten, die Schwangerschaft einer Freundin, die Schwangerschaft einer völlig Fremden, der sie auf der Straße begegnete. Sie wollte das Kind aus den üblichen Gründen: Sie wollte bedingungslose Liebe spüren anstatt der schwach ausgeprägten Zuneigung, die sie hin und wieder für Duncan aufbrachte; sie wollte von jemandem umarmt werden, der diese Umarmung nicht hinterfragte, den das Warum und Wer und Wie lange nicht interessierte. Es gab noch einen weiteren Grund: Sie musste wissen, ob sie ein Kind haben könnte, ob da Leben in ihr steckte. Duncan hatte sie eingeschläfert, und im Schlaf war sie entsexualisiert worden.

Sie würde über all das hinwegkommen, vermutlich; zumindest würde es eines Tages nur noch ein wehmütiges Bedauern sein statt eines bohrenden Verlangens. Aber dieser Urlaub war nicht dazu angelegt, sie zu trösten. Sie hatten sich darüber gestritten, dass man genauso gut Windeln wechseln könnte wie auf Männerklos herumhängen und Fotos machen. Die ungeheure Menge Zeit, die sie für sich hatten, fühlte sich langsam … dekadent an.

Beim Frühstück in ihrem billigen und schmutzigen Hotel in der Innenstadt von San Francisco las Annie den Chronicle und entschied, dass sie sich nicht die Hecke ansehen wollte, die den Vorgartenrasen von Julie Beattys Haus in Berkeley den Blicken entzog. Es gab jede Menge anderer Sehenswürdigkeiten in der Bay Area. Sie wollte sich Haight-Ashbury anschauen, ein Buch bei City Lights kaufen, sie wollte Alcatraz besichtigen, sie wollte über die Golden Gate Bridge laufen. Im Museum of Modern Art nur ein Stück die Straße runter gab es eine Ausstellung über die West-Coast-Kunst der Nachkriegsära. Sie war froh, dass Tucker sie nach Kalifornien gelockt hatte, aber sie wollte den Morgen nicht damit verbringen abzuwarten, ob Julies Nachbarn sie beide als Sicherheitsrisiko betrachten würden.

»Das kann nicht dein Ernst sein«, sagte Duncan.

Sie lachte.

»Doch«, sagte sie. »Ich kann mir echt was Besseres vorstellen.«

»Wo wir extra den weiten Weg gemacht haben? Wieso bist du plötzlich so komisch? Interessiert dich das nicht? Stell dir vor, sie fährt plötzlich aus ihrer Garage, während wir dort stehen.«

»Dann würd ich mir noch blöder vorkommen«, sagte sie. »Sie würde mich ansehen und denken: ›Bei ihm überrascht mich das nicht. Er ist einer von diesen Spinnertypen. Aber was treibt eine Frau hier?‹«

»Du nimmst mich auf den Arm.«

»Wirklich nicht, Duncan. Wir sind für vierundzwanzig Stunden in San Francisco, und ich weiß nicht, ob ich je wieder herkommen werde. Sich vor das Haus von irgendeiner Frau zu stellen … Wenn du nur einen Tag in London hättest, würdest du den dann vor dem Haus von jemandem in, was weiß ich, Gospel Oak verbringen?«

»Aber wenn man extra hergekommen ist, um das Haus von irgendwem in Gospel Oak zu sehen … Und es ist nicht das Haus von irgendeiner Frau, das weißt du selbst. Da sind Dinge passiert. Ich werde dort stehen, wo er gestanden hat.«

Nein, es war nicht irgendein Haus. Wer wusste das nicht (abgesehen von einem Großteil der Weltbevölkerung)? Julie Beatty hatte dort mit ihrem ersten Ehemann gelebt, der Dozent an der Universität von Berkeley war, als sie Tucker auf einer Party von Francis Ford Coppola kennenlernte. Sie verließ ihren Mann noch in derselben Nacht. Wenig später allerdings überlegte sie es sich anders und kehrte nach Hause zurück, um sich mit ihrem Mann auszusöhnen. Das munkelte man jedenfalls. Annie hatte nie verstanden, wie sich Duncan und seine Fankollegen bei so winzigen privaten Aufregern, die Jahrzehnte zurücklagen, so sicher sein konnten, aber das waren sie. ›You And Your Perfect Life‹, der siebenminütige Song am Schluss des Albums, sollte von dem Abend handeln, an dem Tucker vor diesem Haus gestanden hatte, »throwing stones at the window / ’til he came to the door / So where were you, Mrs Steven Balfour?« Überflüssig zu sagen, dass der Ehemann gar nicht Steven Balfour hieß, und die Wahl dieses fiktiven Namens zwangsläufig endlose Spekulationen auf den Messageboards nach sich zog. Duncan vertrat die Theorie, dass er nach dem englischen Premierminister benannt worden war, dem Lloyd George vorgeworfen hatte, er würde das Oberhaus in »Mr Balfours Pudel« verwandeln – Juliet wäre demnach dann der Pudel ihres Ehemanns geworden. Diese Interpretation wurde von der Tucker-Community heute als verbindlich betrachtet, und wenn man ›You And Your Perfect Life‹ bei Wikipedia aufrief, fand man Duncans Namen in den Fußnoten, einschließlich eines Links zu seinem Artikel. Niemand auf der Website hatte es je gewagt, sich laut zu fragen, ob der Nachname nicht vielleicht nur deswegen ausgewählt worden war, weil er sich auf »door« reimte.

Annie liebte ›You And Your Perfect Life‹. Ihr gefiel der ungebändigte Zorn des Songs und die Art und Weise, in der Tucker vom Autobiografischen zur Sozialkritik überging, indem er das Stück in eine Tirade darüber umkippen ließ, wie kluge Frauen von ihren Männern unterdrückt wurden. Eigentlich mochte sie keine heulenden Gitarren, aber ihr gefiel, dass das jaulende Gitarrensolo in »Perfect Life« genauso klar verständlich und zornig wirkten wie der Text. Und ihr gefiel die Ironie des Ganzen – nämlich dass Tucker, der Mann, der Steven Balfour hier maßregelte, sie weit mehr degradiert hatte, als es ihr Ehemann je vermocht hatte. Sie würde nun für alle Zeiten die Frau sein, die Tuckers Herz gebrochen hatte. Ihr tat Julie leid, die, seit der Song veröffentlicht worden war, immer wieder Männer wie Duncan am Hals hatte, die Steinchen an ihre Fenster warfen, im übertragenen wie vermutlich auch im buchstäblichen Sinne. Aber sie beneidete sie auch. Wer würde einen Mann nicht gerne zu solcher Leidenschaft, solcher Verzweiflung und Kreativität inspirieren? Wenn man schon selbst keine Songs schreiben konnte, war Julies Beitrag dann nicht immerhin das Nächstbeste?

Sie wollte das Haus trotzdem nicht sehen. Nach dem Frühstück nahm sie ein Taxi zum anderen Ende der Golden Gate Bridge und lief dann Richtung Stadt zurück; der salzige Wind steigerte noch ihre Freude daran, allein zu sein.

Duncan kam sich ein bisschen komisch vor, ohne Annie zu Julies Haus zu fahren. In der Regel organisierte sie, wie man von hier nach dort kam, und sie war auch diejenige, die wusste, wie man wieder zurückfand. Er hätte seine geistige Energie lieber ganz auf Julie, den Menschen, und Juliet, das Album, konzentriert; er hatte vorgehabt, es sich gleich zweimal hintereinander anzuhören: einmal in der Form, in der es veröffentlicht worden war, das zweite Mal in der Reihenfolge der Songs, die Tucker Crowe nach den Angaben des Tontechnikers, der die Aufnahmen geleitet hatte, ursprünglich im Sinn gehabt hatte. Aber das würde nun nicht gehen, denn er benötigte seine ganze Konzentration für den öffentlichen Nahverkehr. So wie er es sah, musste er in der Powell St. einsteigen und mit der roten Linie bis North Berkeley fahren. Schien ja ganz einfach zu sein, aber das war es natürlich nicht, denn als er auf dem Bahnsteig ankam, war es ihm unmöglich, zu erkennen, ob eine Bahn zur roten Linie gehörte oder nicht. Fragen konnte er niemanden. Jemanden zu fragen, hätte den Eindruck erweckt, er sei kein Einheimischer; das hätte ihm in Rom, in Paris oder selbst in London nichts ausgemacht, aber hier schon, hier an dem Schauplatz so vieler Dinge, die ihm wichtig waren. Und weil er nicht fragen konnte, landete er schließlich in einer Bahn der gelben Linie, was er allerdings erst merkte, als er in Rockbridge war, was bedeutete, dass er zum Umsteigen bis zur 19th St Ecke Oakland zurückfahren musste. Was war los mit Annie? Er wusste, dass sie kein ganz so leidenschaftlicher Tucker-Crowe-Fan war wie er, aber er hatte gedacht, im Laufe der letzten Jahre hätte es sie auch gepackt, so richtig. Ein paarmal hatte er sie beim Nachhausekommen dabei angetroffen, wie sie sich ›You And Your Perfect Life‹ anhörte, allerdings war er nicht in der Lage gewesen, sie für die berüchtigte, aber tausendmal bessere Bootleg-Version aus dem Bottom Line zu gewinnen, bei der Tucker am Schluss des Solos seine Gitarre zertrümmerte. (Der Sound war zugegebenermaßen etwas versuppt, und irgendein Besoffener grölte während der letzten Strophe die ganze Zeit »Rock ’n’ Roll!« ins Mikro des Bootleggers, aber wenn sie Wut und Schmerz wollte, dann war diese Version genau das Richtige.) Er hatte versucht, sich einzureden, dass ihre Entscheidung, nicht mitzukommen, völlig verständlich war, aber in Wirklichkeit war er doch gekränkt. Gekränkt und – zumindest zeitweise – orientierungslos.

Die Haltestelle North Berkeley zu erreichen kam ihm an sich schon als reife Leistung vor, sodass er sich zur Belohnung den Luxus gönnte, nach der Edith Street zu fragen. Es war in Ordnung, den Weg zu irgendeiner Wohnstraße nicht zu kennen. Selbst Einheimische konnten nicht alles wissen. Leider hatte er kaum den Mund aufgetan, da erzählte ihm die Frau, die er angesprochen hatte, prompt, dass sie nach der Uni ein Jahr in London Kensington gelebt hatte.

Er hatte nicht erwartet, dass die Straßen so lang und so hügelig sein würden und die Häuser so weit auseinander lägen. Als er das richtige Haus endlich gefunden hatte, war er in Schweiß gebadet und durstig, musste aber gleichzeitig dringend pinkeln. Es wäre zweifellos klüger gewesen, wenn er irgendwo in der Nähe der BART-Station etwas getrunken hätte und schnell aufs Klo gegangen wäre. Aber er war auch früher schon durstig gewesen und hatte dringend aufs Klo gemusst, ohne dass er deswegen ins Haus fremder Leute eingebrochen wäre.

Als er vor Hausnummer 1131 in der Edith Street ankam, saß ein junger Typ auf dem Bürgersteig, den Rücken gegen einen Zaun gelehnt, der aussah, als könnte er extra dafür errichtet worden sein, ihn daran zu hindern, noch weiter vorzudringen. Der Junge war um die zwanzig, hatte lange, fettige Haare und einen fusseligen Goatee. Als er begriff, dass Duncan hergekommen war, um sich das Haus anzusehen, stand er auf und klopfte sich den Staub von der Hose.

»Yo«, sagte er.

Duncan räusperte sich. Er konnte sich nicht überwinden, auch »Yo« zu sagen, aber bot ein »Hi« statt eines »Guten Tag« an, nur um zu zeigen, dass er auch lässig sein konnte.

»Die sind nicht da«, sagte der Junge. »Ich schätze, die sind an die Ostküste. Die Hamptons oder so eine Scheiße.«

»Oh. Verstehe. Alles klar.«

»Kennen Sie die?«

»Nein, nein. Ich wollte bloß … Na ja, ich bin so ne Art Crowologe. Ich war zufällig in der Nähe und dachte mir, na ja, du weißt schon …«

»Sie sind Engländer?«

Duncan nickte.

»Sie sind den ganzen Weg von England hierhergekommen, um zu sehen, wo Tucker Crowe Steinchen geschmissen hat?« Der Junge lachte, also lachte Duncan mit.

»Nein, nein, um Gottes willen! Ich hatte geschäftlich in der Stadt zu tun, da dachte ich mir, du weißt schon … Was treibst du denn überhaupt hier?«

»Juliet ist für mich das größte Album aller Zeiten.«

Duncan nickte. Der Lehrer in ihm wollte die unlogische Antwort kritisieren, doch der Fan verstand sie bestens. Wie auch nicht? Was er allerdings nicht kapierte, war das Rumsitzen auf dem Bürgersteig. Duncans Plan war gewesen, sich das Haus anzusehen, die Flugbahn der Steinchen nachzuvollziehen, vielleicht ein Foto zu machen und dann zu gehen. Der Junge allerdings schien das Haus als eine Art spirituellen Ort zu betrachten, der es einem ermöglicht, einen tiefen Seelenfrieden zu finden.

»Ich bin schon das sechste oder siebte Mal hier«, erklärte er. »Haut mich jedes Mal um.«

»Ich verstehe, was du meinst«, sagte Duncan, obwohl es nicht so war. Vielleicht lag es an seinem Alter oder daran, dass er Engländer war, aber ihn haute es nicht um, was er auch nicht erwartet hatte. Es handelte sich schließlich nur um ein nettes Einfamilienhaus, vor dem sie standen, und nicht um das Taj Mahal. Wie auch immer, der Druck auf seine Blase hinderte ihn daran, den Augenblick wirklich zu genießen.

»Du weißt nicht zufällig … Äh, wie heißt du gleich?«

»Elliott.«

»Ich heiße Duncan.«

»Hi, Duncan.«

»Elliott, du weißt nicht zufällig, ob’s hier in der Nähe ein Starbucks gibt? Oder so was? Ich muss mal aufs Klo.«

»Ha!«, machte der Junge.

Duncan starrte ihn an. Was für eine Antwort sollte das denn sein?

»Also ich kenn hier eins in der Nähe. Aber ich hab geschworen, es nie wieder zu benutzen.«

»Verstehe«, sagte Duncan. »Aber … Wäre es schlimm, wenn ich es benutzen würde?«

»Irgendwie schon. Denn ich würde immer noch meinen heiligen Eid brechen.«

»Oh. Tja, da ich mir nicht so ganz vorstellen kann, was es im Hinblick auf eine öffentliche Toilette zu versprechen gibt, weiß ich nicht, ob ich dir bei diesem ethischen Dilemma helfen kann.«

Der Junge lachte. »Ich liebe es, wie ihr Engländer redet. ›Ethisches Dilemma.‹ Das ist klasse.«

Duncan widersprach nicht, obwohl er bezweifelte, dass viele seiner Schüler zu Hause in der Lage gewesen wären, diese Formulierung auch nur zu wiederholen, geschweige denn, selbst einen sinnvollen Satz damit zu bilden.

»Aber du denkst, du kannst mir nicht helfen?«

»Oh. Tja. Vielleicht. Wie wär’s, wenn ich Ihnen den Weg beschreibe, aber selbst nicht mitkomme?«

»Um ehrlich zu sein, hatte ich auch gar nicht erwartet, dass du mitkommst.«

»Klar. Verstehe. Ich muss das erklären. Das nächste Klo hier in der Nähe ist da.« Elliott zeigte auf Juliets Haus.

»Ja, wird wohl so sein«, meinte Duncan. »Aber das hilft mir nicht wirklich weiter.«

»Es sei denn, ich wüsste, wo der Ersatzschlüssel ist.«

»Du machst Witze.«

»Nein. Ich war da bestimmt schon dreimal drin. Einmal zum Duschen. Ein paarmal, um nur zu gucken. Ich hab nie irgendwas Großes geklaut. Nur so Briefbeschwerer oder so. Als Andenken.«

Duncan musterte das Gesicht des Jungen, um herauszufinden, ob es sich wohl um einen komplizierten Witz handelte, um eine satirische Stichelei unter Crowologen, und befand dann, dass Elliott wahrscheinlich keinen Witz mehr gemacht hatte, seit er siebzehn war.

»Du hast dir Zutritt ins Haus verschafft, während sie weg waren?«

Der Junge zuckte die Achseln. »Ja. Ich hab ja auch ein schlechtes Gewissen deswegen und wusste nicht, ob ich’s Ihnen sagen soll.«

Duncan bemerkte plötzlich, dass auf dem Pflaster mit Kreide zwei Füße aufgemalt waren und ein Pfeil, der aufs Haus zeigte. Tuckers Füße vermutlich und Tuckers Wurfrichtung. Er wünschte, er hätte die Zeichnung nicht entdeckt. Dadurch blieb für ihn selbst weniger zu tun.

»Also, so was kann ich nicht machen.«

»Nein. Klar. Versteh ich.«

»Eine andere Möglichkeit gibt’s also nicht?«

Edith Street war lang und begrünt, und die nächste Querstraße war auch lang und begrünt. Es war genau die Art amerikanischer Vorort, wo die Bewohner ins Auto steigen mussten, wenn sie einen Liter Milch kaufen wollten.

»Erst nach ein, zwei Meilen.«

Duncan blies die Backen auf, eine Geste, wie er im selben Moment begriff, die eine Entscheidung vorbereiten sollte, die er eigentlich längst getroffen hatte. Er hätte hinter eine Hecke gehen können; er hätte auf der Stelle zurück zur BART-Station laufen, ein Café suchen und dann zurückkommen können. Was er wiederum nicht getan hätte, denn er hatte bereits alles gesehen, was es zu sehen gab. Das war der Kern des Problems. Wenn etwas mehr … geboten würde für Leute wie ihn, müsste er sich nicht selbst in Begeisterung versetzen. Es hätte sie ja wohl nicht umgebracht, irgendwie auf die Bedeutung des Ortes hinzuweisen. Mit einer unauffälligen Gedenktafel oder so. Er hatte nicht mit der Alltäglichkeit von Juliets Haus gerechnet, genauso wenig wie er auf die übelriechende Funktionalität des Männerklos in Minneapolis vorbereitet gewesen war.

»Eine Meile oder zwei? Ich weiß nicht, ob ich’s so lange aushalte.«

»Ganz wie Sie wollen.«

»Wo ist der Schlüssel?«

»Ein Ziegel in der Veranda ist lose. Ganz unten.«

»Und bist du sicher, dass er da noch ist? Wann hast du das letzte Mal nachgesehen?«

»Ganz ehrlich? Ich war kurz bevor Sie kamen drin. Ich habe aber nichts weggenommen. Ich kann es nur nie fassen, dass ich wirklich in Juliets Haus stehe, verstehen Sie? Mensch, Juliet, Alter!«

Duncan wusste, dass er und Elliott verschieden waren. Elliott hatte gewiss noch nie etwas über Crowe geschrieben – und wenn doch, wäre der Text höchstwahrscheinlich unlesbar gewesen. Außerdem bezweifelte Duncan, dass Elliott über die emotionale Reife verfügte, die atemberaubende Vollkommenheit von »Juliet« zu würdigen (eine LP, die, was Duncan anging, eine pessimistischere, abgründigere und besser ausgearbeitete Sammlung von Songs war als das überschätzte Blood On The Tracks), und er wäre ebenso wenig in der Lage aufzuzählen, von wem und was Crowe beeinflusst worden war: Dylan und Leonard Cohen natürlich, aber auch Dylan Thomas, Johnny Cash, Gram Parsons, Shelley, dem Buch Hiob, Camus, Pinter, Beckett und die frühe Dolly Parton. Aber Menschen, die all das nicht begriffen, könnten womöglich zu der irrigen Annahme kommen, sie wären irgendwie verwandte Seelen. Zum Beispiel verspürten sie beide das Bedürfnis, im Haus der verdammten Juliet zu stehen. Duncan folgte Elliott die kurze Auffahrt hoch zum Haus, sah zu, wie der Junge nach dem Schlüssel tastete und die Tür aufschloss.

Im Haus war es dunkel – alle Rollläden waren heruntergelassen – und es roch nach Räucherstäbchen oder irgendeiner exotischen Duftmischung. Duncan hätte das nicht lange ausgehalten, aber vermutlich flatterten Julie Beatty und ihrer Familie auch nicht die ganze Zeit die Nerven, wenn sie zu Hause waren, so wie bei Duncan jetzt. Der Geruch verstärkte seine Angst, und er fragte sich, ob er sich wohl übergeben müsse.

Er hatte einen Riesenfehler gemacht, aber jetzt war es passiert. Er war im Haus, und selbst wenn er die Toilette nicht benutzte, das Verbrechen hatte er trotzdem begangen. Idiot. Und idiotischer Junge, weil der ihm eingeredet hatte, es wäre eine gute Idee.

»Da vorne gibt’s ein kleines Klo, da sind ein paar coole Sachen an den Wänden. Cartoons und so’n Zeug. Aber im Badezimmer oben, da können Sie ihr Schminkzeug sehen und die Handtücher und alles. Ist unheimlich. Ich mein, für sie wahrscheinlich nicht. Aber unheimlich, wenn man sich nie so ganz sicher war, ob es sie überhaupt gibt.«

Duncan verstand den Reiz, Julie Beattys Schminksachen zu sehen, vollkommen, und diese Tatsache verstärkte seinen Selbstekel.

»Tja, ich hab keine Zeit, hier lange rumzusuchen«, sagte Duncan und hoffte, dass Elliott nicht auf die offenkundige Fadenscheinigkeit dieser Behauptung hinweisen würde. »Zeig mir einfach das Klo im Erdgeschoss.«

Sie standen in einer geräumigen Diele, von der mehrere Türen abgingen. Elliott wies mit dem Kopf auf eine von ihnen, und Duncan marschierte forsch auf sie zu, ein Engländer mit wichtigen Geschäftsterminen an der Westküste, der sich in seinem vollgepackten Kalender etwas Zeit freischaufeln konnte, um auf einem Bürgersteig herumzustehen und dann einfach mal so in ein fremdes Haus einzubrechen.

Er pinkelte so geräuschvoll wie möglich, nur um Elliott zu beweisen, dass er wirklich dringend musste. Die versprochene Kunst an den Wänden fand er allerdings enttäuschend. Es hingen da ein paar Karikaturen, eine von Julie und eine von einem Mann mittleren Alters, der immer noch an die alten Fotos erinnerte, die Duncan von ihrem Ehemann gesehen hatte, aber sie sahen aus, als stammten sie von einem dieser Künstler, die vor Touristenfallen herumlungern. Auf jeden Fall waren sie aus der Post-Tucker-Ära, was bedeutete, dass sie genauso gut die Bilder von irgendeinem anderen amerikanischen Mittelklassepärchen hätten sein können. Er wusch sich gerade die Hände an dem winzigen Waschbecken, als Elliott von draußen rief: »Ach ja, dann ist da noch die Zeichnung. Die hängt immer noch in ihrem Esszimmer.«

»Welche Zeichnung?«

»Das Bild, das Tucker von ihr gezeichnet hat, damals.«

Duncan öffnete die Tür und starrte Elliott an.

»Was meinst du damit?«

»Sie wissen doch, dass Tucker Künstler ist, oder?«

»Nein.« Und dann, weil er sonst wie ein Anfänger gewirkt hätte: »Klar, doch. Natürlich. Aber ich wusste nicht …« Er wusste nicht, was er nicht wusste, aber Elliott bemerkte es nicht.

»Yeah«, sagte Elliott. »Da drin.«

Das Speisezimmer lag auf der Rückseite des Hauses; Terrassentüren führten vermutlich auf eine Veranda oder in einen Garten – die Vorhänge waren zugezogen. Das Bild hing über dem Kamin und war groß, vielleicht 1,20 m mal 1 m, ein Schulter-Kopf-Porträt von Julie im Profil, die blinzelnd durch den Rauch ihrer Zigarette etwas anschaute, das nicht weit entfernt war. Ja, es sah aus, als würde sie selbst wiederum ein Bild ansehen. Es war ein wunderbares Porträt, beeindruckend und romantisch, aber nicht idealisierend – dafür war es zu melancholisch. Irgendwie schien es das bevorstehende Ende von Tuckers Beziehung zu ihr vorwegzunehmen, aber das konnte Duncan sich natürlich auch einbilden. Vielleicht bildete er sich seine Bedeutung bloß ein, vielleicht bildete er sich die Ausdruckskraft und den Charme bloß ein. Ja, er war sich nicht mal ganz sicher, ob er sich nicht vielleicht das ganze Bild einbildete.

Duncan trat näher heran. Unten links in der Ecke war eine Signatur, und das war schon aufregend genug, die er sich genauer anschauen musste. In einem Vierteljahrhundert als Fan hatte er noch nie Tuckers Handschrift gesehen. Und während er die Signatur studierte, wurde ihm noch etwas bewusst: Zum ersten Mal seit 1986 löste ein Produkt von Crowe keine Reaktion in ihm aus. Daher hörte er auf, auf die Signatur zu starren, und trat zurück, um erneut das Bild zu betrachten.

»Sie sollten es erst mal bei Tageslicht sehen«, sagte Elliott. Er zog die Vorhänge zurück, und im selben Moment erblickten sie einen Gärtner, der den Rasen mähte. Der Gärtner sah sie an, brüllte und gestikulierte, und bevor Duncan es richtig mitbekam, war er schon zur Haustür raus und halb die Straße hoch, schwitzend, die Beine zittrig vor Aufregung, und das Herz hämmerte so stark, dass er fürchtete, er könne es vielleicht nicht bis zum Ende der Straße und in Sicherheit schaffen.

Erst als sich die Türen der Bahn hinter ihm schlossen, fühlte er sich sicher. Er hatte Elliott praktisch direkt aus den Augen verloren – er war so schnell er konnte aus dem Haus gerannt, doch der Junge war noch schneller und praktisch sofort außer Sichtweite gewesen. Er wollte ihn ohnehin nie wiedersehen. Es war eigentlich alles Elliotts Schuld, daran bestand kein Zweifel: Er hatte die Versuchung und das Mittel zum Einbruch auf einem Tablett serviert. Duncan war dumm gewesen, gut, aber seine Fähigkeit zum rationalen Denken war durch seine Blase beeinträchtigt gewesen, und … Elliott hatte ihn korrumpiert, ganz eindeutig. Intellektuelle wie er waren immer anfällig für die Exzesse derartiger Fanatiker, denn, zugegeben, ihre DNS war zu einem Bruchteil identisch. Sein Herzschlag begann sich zu normalisieren. Er beruhigte sich mit den altvertrauten Geschichten, die er sich immer erzählte, wenn Zweifel ihn zu befallen drohten.

Als der Zug an der nächsten Station hielt, stieg jedoch ein Latino in Duncans Wagen, der ein wenig wie der Gärtner von vorhin aussah, und ihm sackte der Magen in die Kniekehlen, während sein Herz bis zum Hals hüpfte, und kein Maß an Selbstrechtfertigung vermochte seine Organe wieder an ihre angestammten Plätze zu verweisen. Was ihn am meisten ängstigte, war, wie spektakulär sich seine Missetat ausgezahlt hatte. All die Jahre hatte er nur gelesen, zugehört und nachgedacht, und obwohl ihn diese Aktivitäten angeregt hatten – was hatte er durch sie schon groß entdeckt? Und nun erzielte er bloß dadurch, dass er sich wie ein halbstarker Hooligan mit leichtem Dachschaden aufführte, einen sensationellen Durchbruch. Er war nun der einzige Crowologe auf der Welt (Elliott ging unter keinen Umständen als Crowologe durch), der von diesem Bild wusste. Allerdings konnte er nie jemandem davon erzählen, ohne das Risiko einzugehen, als unzurechnungsfähig zu gelten. Die langen Jahre, die er bisher seinem Lieblingsthema gewidmet hatte, waren verglichen mit den letzten Stunden leer und unproduktiv gewesen. Aber so konnte es doch nicht weitergehen, oder? Er wollte nicht zu der Sorte Menschen gehören, die in der Hoffnung auf einen Brief oder ein Stückchen Speckrinde, auf dem Crowe herumgekaut hatte, in Mülltonnen herumwühlen. Als er wieder das Hotel erreichte, hatte er sich bereits erfolgreich eingeredet, dass er mit Tucker Crowe fertig wäre.

[Menü]

Aus WIKIPEDIA, die freie Enzyklopädie:

JULIET, veröffentlicht im April 1986, ist das sechste und (bislang) letzte Studioalbum des Singer-Songwriters Tucker Crowe. Crowe zog sich im weiteren Verlauf jener Jahre aus der Öffentlichkeit zurück und hat seitdem weder Plattenaufnahmen gemacht noch Konzerte gegeben. Juliet erhielt nach seiner Veröffentlichung begeisterte Rezensionen, verkaufte sich allerdings wie die anderen Werke Crowes nur mäßig und erreichte Platz 29 in den Billboard Charts. Gleichwohl gilt es heute in Fachkreisen als ein klassisches Trennungs-Album, auf Augenhöhe etwa mit Dylans Blood On The Tracks oder Springsteens Tunnel of Love. Juliet erzählt die Geschichte von Crowes Beziehung zu Julie Beatty, einer bekannten Schönheit und Szenegängerin im Los Angeles der frühen 80er, von ihren Anfängen (›And You Are?‹) bis zum bitteren Ende (›You And Your Perfect Life‹), als Beatty zu ihrem Ehemann Michael Posey zurückkehrte. Die B-Seite der LP gilt als eine der schwärzesten Songfolgen in der Geschichte der Popmusik.

[Menü]

ANMERKUNGEN

Mehrere Musiker, die an der Entstehung der LP beteiligt waren, berichteten über Crowes fragilen Seelenzustand während der Aufnahmen. Gitarrist Scotty Phillips behauptete, Crowe habe ihn vor seinem mitreißenden Solo auf ›You And Your Perfect Life‹ mit einem Schneidbrenner attackiert.

In einem seiner letzten Interviews äußerte sich Crowe überrascht über den Zuspruch, den das Album fand. »Yeah, ich höre ständig, wie toll es ist. Aber ich verstehe das echt nicht. Für mich hört es sich an, als würden da jemandem die Fingernägel ausgerissen. Wer möchte sich so was anhören?«

Julie Beatty erklärte in einem Interview 1992, kein Exemplar der Platte mehr zu besitzen. »Das brauche ich wirklich nicht. Wenn ich gern möchte, dass mich jemand fünfundvierzig Minuten lang ankeift, ruf ich meine Mutter an.«

Verschiedene Musiker, darunter Jeff Buckley, Michael Stipe, Peter Buck von R.E.M. und Chris Martin von Coldplay haben oft davon gesprochen, welche Bedeutung »Juliet« für ihre Karriere hatte. Bucks Nebenprojekt The Minus Five und Coldplay sind beide auf dem 2002 veröffentlichten Tributealbum »Wherefore Art Thou?« vertreten.

[Menü]

Tracklist

Seite 1:

1) ›And You Are?‹

2) ›Adultery‹

3) ›We’re In Trouble‹

4) ›In Too Deep‹

5) ›Who Do You Love?‹

Seite 2:

1) ›Dirty Dishes‹

2) ›The Better Man‹

3) ›The Twentieth Call Of The Day‹

4) ›She Called The Police‹

5) ›You And Your Perfect Life‹

[Menü]

Annie scrollte im Fotoarchiv ihres Computers zurück. Sie fragte sich allmählich, ob ihr gesamtes Leben reine Zeitverschwendung gewesen war. Sie hielt sich weder für nostalgisch noch für technologiefeindlich. Sie zog ihren iPod Duncans Schallplatten vor, sie hatte gerne die Auswahl unter Hunderten von Fernsehsendern, und sie liebte ihre Digitalkamera. Nur war man, wenn man früher die Abzüge aus dem Labor abgeholt hatte, nie in der Zeit zurückgereist. Man guckte sich seine vierundzwanzig Urlaubsschnappschüsse an, von denen nur sieben was taugten, stopfte sie in eine Schublade und vergaß sie. Man verglich sie nicht mit jedem anderen Urlaub, den man in den letzten sieben oder acht Jahren gemacht hatte. Aber jetzt konnte sie nicht widerstehen. Wenn man die Fotos hochlud oder runterlud oder was immer man da machte, reihten sich die neuen Fotos neben all den Übrigen ein, und diese Übergangslosigkeit deprimierte sie zunehmend.

Schau sie dir doch an. Da ist Duncan. Da ist Annie. Das sind Duncan und Annie. Da ist Annie, Duncan, Duncan, Annie, Duncan, wie er vor einem Urinal steht und so tut, als würde er pinkeln … Niemand sollte Kinder bekommen, nur damit dann das Fotoarchiv auf dem Computer abwechslungsreicher wird. Andererseits bedeutete kinderlos zu bleiben, dass man bei negativer Grundstimmung zu dem Schluss gelangen konnte, die eigenen Fotos seien ganz schön langweilig. Niemand wurde erwachsen oder größer, es wurden keine wichtigen Momente im Leben festgehalten, denn es gab keine. Duncan und Annie wurden bloß allmählich älter und dicker. (Und das war verdammt nett gesagt von ihr. Sie selbst war kaum dicker geworden, fiel ihr auf.) Annie hatte Singlefreundinnen, die keine Kinder hatten, aber deren Urlaubsfotos (in der Regel an exotischen Orten aufgenommen) waren niemals langweilig – oder besser gesagt, sie zeigten nicht immerzu dieselben beiden Menschen, die dazu auch noch oft genug dieselben T-Shirts und dieselben Sonnenbrillen trugen und neben demselben Pool des immergleichen Hotels an der Amalfiküste saßen.

Ihre kinderlosen Singlefreunde lernten auf ihren Reisen neue Leute kennen, die dann zu Freunden wurden. Duncan und Annie hatten im Urlaub noch nie neue Freunde gefunden: Duncan hatte immer schreckliche Angst davor, mit irgendwem zu sprechen, denn es könnten ja »Kletten« daraus werden. Einmal hatte Duncan, als er in diesem Hotel an der Amalfiküste neben dem Pool saß, jemanden entdeckt, der das gleiche Buch las wie er, eine relativ unbekannte Biografie irgendeines Blues- oder Soulsängers. Manche Menschen – vielleicht sogar die meisten – hätten darin einen glücklichen und unwahrscheinlichen Zufall gesehen, der ein freundliches Lächeln oder ein Hallo wert war, vielleicht sogar einen gemeinsamen Drink, und schließlich hätte man E-Mail-Adressen ausgetauscht; Duncan jedoch war sofort ins Zimmer marschiert, hatte das Buch weggelegt und sich ein anderes geholt, nur für den Fall, dass der andere am Ende womöglich ein Gespräch mit ihm anfangen wollen würde. Vielleicht war ja nicht ihr gesamtesLeben Zeitverschwendung gewesen, sondern nur die fünfzehn Jahre, die sie mit Duncan verbracht hatte. Ein Teil ihres Lebens herübergerettet! Der Teil, der 1993 zu Ende gegangen war! Die Fotos von ihrem USA-Urlaub trugen wenig dazu bei, ihre düstere Stimmung zu vertreiben. Warum hatte sie es zugelassen, vor einem Geschäft für altmodische Damenunterwäsche in genau der gleichen Pose geknipst zu werden, wie Tucker sie für das Albumcover von You And Me Both eingenommen hatte?

Duncans plötzlicher Widerwille gegen alles, was mit Tucker zusammenhing, machte alles noch sinnloser. Sie fragte ihn immer wieder, was da vor Juliets Haus passiert war, aber er erklärte nur, sein Interesse sei schon seit längerer Zeit etwas abgeflaut, und dieser Vormittag in Berkeley hätte ihm die Lächerlichkeit des Ganzen noch mal vor Augen geführt. Annie kaufte ihm das nicht ab. Er hatte an jenem Morgen beim Frühstück nur Juliet im Kopf gehabt und war später, als sie ihn nachmittags im Hotel wiedersah, offenkundig über irgendetwas bestürzt gewesen; die Anzeichen deuteten auf etwas von der Tragweite des Toiletten-Zwischenfalls in Minneapolis hin, etwas, das das Potenzial dazu hatte, Anlass zu wildesten Spekulationen unter Crowologen im Internet zu geben.

Sie schloss ihr Fotoarchiv und ging runter in die Diele, um die Post aufzulesen, die seit ihrer Rückkehr am Morgen auf dem Boden gelegen hatte. Duncan hatte bereits seine Amazon-Päckchen herausgefischt, die übrige an ihn adressierte Post interessierte ihn nicht, also riss Annie, nachdem sie ihre Post durchgesehen hatte, auch seine auf, nur für den Fall, dass etwas darunter war, das nicht direkt ins Altpapier sollte. Sie fand eine Einladung zu einem Symposium für Englischlehrer, zwei weitere Einladungen zum Erwerb einer neuen Kreditkarte, und in einem braunen Umschlag einen Brief sowie eine CD in einer Klarsichthülle.

Lieber Duncan, las sie

Wir haben uns schon eine ganze Weile nicht mehr gesprochen, aber es gab ja auch nicht viel Besprechenswertes, stimmt’s?

Nun veröffentlichen wir in einigen Monaten die beiliegende CD, und ich denke, Sie sollten einer der ersten sein,

der sie zu hören bekommt. Wer weiß, was daraus wird?

Ich nicht, und ich hege den Verdacht, nicht einmal Sie.

Tucker jedenfalls fand, dass die Zeit mittlerweile reif wäre.

Es sind akustische Solodemos aller Songs des Albums plus zwei bislang unveröffentlichte Tracks aus derselben Aufnahmesession.

Wir nennen die Platte Juliet, Naked.

Viel Spaß und sagen Sie mal Bescheid, was Sie davon halten!

Bestens

Paul Hill, Presseabteilung, PTO Music

Annie hielt ein neues Tucker-Album in Händen, und ihre Erregung rührte nicht daher, dass sie sich für Duncan mitfreute, sie hätte sich auch nicht mit ihm gefreut, wenn er Premierminister geworden wäre. In den ganzen fünfzehn Jahren ihrer Beziehung war etwas Derartiges noch nie geschehen, daher wusste sie nicht, wie sie nun damit umgehen sollte. Normalerweise hätte sie Duncan auf dem Handy angerufen, doch sein Handy lag direkt vor ihr, zum Aufladen in die freie Steckdose neben der für den Wasserkocher gesteckt; sie hätte die CD direkt auf seinen iPod laden können, doch den hatte er mit zum College genommen. (Beide Geräte waren mit leeren Akkus aus dem Urlaub zurückgekommen. Um das eine hatte er sich sofort gekümmert, das andere hatte er bis kurz bevor er das Haus verlassen musste vergessen.) Wie sollte sie jetzt ihre Ehrfurcht unter Beweis stellen?

Sie nahm die CD aus ihrer Plastikhülle und legte sie in den tragbaren CD-Player in der Küche. Aber statt auf »PLAY« zu drücken, verharrte ihr Finger über der Taste. Durfte sie sich die wirklich anhören, bevor Duncan sie gehört hatte? Es kam ihr vor wie einer dieser Momente – und in ihrer Beziehung gab es davon bei Gott wirklich reichlich –, die einem Außenstehenden komplett harmlos erschienen, die jedoch extrem mit Bedeutung und Aggression aufgeladen waren. Annie sah schon vor sich, wie sie Ros auf der Arbeit erzählte, dass Duncan total durchgedreht war, nur weil sie eine neue CD gehört hatte, während er nicht zu Hause war, und wie Ros gebührend angewidert und empört reagierte. Aber das wäre nicht die ganze Geschichte. Sie würde sich selbst in ein besseres Licht rücken und den Kontext weglassen. Da wäre es natürlich nur folgerichtig, Unverständnis und Empörung zu empfinden, wenn man es nicht verstand, aber Annie kannte Duncan zu gut. Sie verstand. Sie wusste, dass es ein Akt nackter Feindseligkeit war, diese CD abzuspielen, selbst wenn jemand, der durchs Fenster spähte, diese Nacktheit nicht sehen würde.

Sie steckte die CD wieder in ihre Schutzhülle und machte sich eine Tasse Kaffee. Duncan war nur weg, um sich den Stundenplan fürs neue Semester zu holen, daher würde er in weniger als einer Stunde wieder zurück sein. Ach, das ist ja lächerlich, dachte sie. Redete sie sich ein, denn Sich-einreden ist eine bessere, selbstbewusstere Art, mit sich selbst zu kommunizieren, als nur zu denken, und auch eine effizientere Art, sich zu belügen. Warum sollte sie sich nicht eine Platte anhören, die ihr fast mit Sicherheit gefallen würde, während sie in der Küche werkelte? Warum nicht so tun, als wäre Duncan ein normaler Mensch mit einem gesunden Verhältnis zu den Dingen, die ihm Freude bereiteten? Sie legte die CD wieder in den Player, und diesmal drückte sie auf »PLAY«. Und schon legte sie sich die Eröffnungszeilen für den Streit zurecht, der auf sie zukommen würde.

Sie war durch den bloßen Akt des Abspielens der CD, diesem erschütternden und verräterischen Tun, so aufgeregt, dass sie ganz vergaß, auf die Musik zu achten – sie war zu sehr damit beschäftigt, sich ihre Antworten zurechtzulegen. »Es ist nur eine CD, Duncan!« »Ich weiß nicht, ob du das je zur Kenntnis genommen hast, aber mir gefällt Juliet auch ziemlich gut.« (Dieses »ziemlich« – so harmlos und beiläufig, und dennoch so kränkend. Hoffte sie zumindest.) »Ich wusste ja nicht, dass ich erst um Erlaubnis bitten muss!« »Ach, stell dich doch nicht an wie ein Kleinkind!« Woher rührte dieser Groll? Es war ja nicht so, dass ihre Beziehung stärker auf der Kippe stand als vorher. Aber sie merkte jetzt, dass sich irgendwo in ihr eine Menge Groll angestaut hatte, der nun nach Schlupflöchern, und seien sie noch so klein, suchte, um ins Freie zu gelangen. Das letzte Mal, dass sie sich so gefühlt hatte, war in einer WG zu Unizeiten gewesen, als sie sich dabei ertappte, wie sie unglaublich komplizierte und zeitraubende Fallen ersann, um eine Mitbewohnerin zu überführen, die sie in Verdacht hatte, ihre Kekse zu stehlen. Sie hatte eine Weile gebraucht, um zu begreifen, dass es eigentlich nicht um die Kekse ging, und dass sie, ohne es richtig zu merken, dieses andere Mädchen zu hassen begonnen hatte – ihre Verfressenheit, ihre Blasiertheit, ihr Gesicht und ihre Stimme und ihren Morgenmantel. Wiederholte sich das nun? Juliet, Naked war genauso schuldlos und barg genauso viel Sprengkraft wie damals die Schokokekse.

Schließlich hörte sie auf, darüber nachzugrübeln, ob sie ihren Lebenspartner ebenfalls hasste, und hörte stattdessen zu. Und was sie hörte, war genau das, was sie erwartet hätte, hätte sie etwas über Juliet, Naked in der Zeitung gelesen: Es war Juliet, aber ohne die ganzen guten Stellen. Das war wahrscheinlich nicht fair. Die tollen Melodien waren schon da, unbeschädigt, und Crowe hatte offenkundig das meiste von den Texten geschrieben, auch wenn bei einigen Songs die Refrains fehlten. Aber alles war so zögerlich, so schlicht – es war wie von diesen Bands, die man nicht kennt und die zur Mittagszeit bei einem Folkfestival auf die Bühne dürfen. Es war noch gar keine richtige Musik dabei, keine Streicher, keine E-Gitarren, kein Rhythmus, nichts von der Textur oder den Details, die stets Überraschungen bargen, selbst nach all diesen Jahren noch. Und sie konnte auch keine Wut heraushören, keinen Schmerz. Wäre sie immer noch Lehrerin, hätte sie ihren Sechstklässlern beide Alben nacheinander vorgespielt, damit sie begreifen konnten, dass es bei Kunst ums Als Ob ging. Natürlich hatte Tucker Crowe gelitten, als er Juliet aufnahm, aber er war nicht einfach in ein Studio marschiert und hatte angefangen zu heulen. Das hätte lächerlich und verrückt geklungen. Er musste sich beruhigen, seine Wut bändigen und in eine Form zwingen, sodass sie genau in die engen Songstrukturen passte. Anschließend musste er alles so herrichten, dass es authentischer klang. Juliet, Naked bewies, wie clever Tucker Crowe war, fand Annie, wie talentiert; aber nur wegen all der Dinge, die fehlten, nicht wegen der Sachen, die man tatsächlich zu hören bekam.

Während ›She Called The Police‹, dem vorletzten Stück, hörte Annie die Tür. Sie hatte nicht wirklich die Küche aufgeräumt, während sie die CD hörte, aber nun tat sie beschäftigt, und der Versuch des Multitasking an sich war schon eine Art von Betrug: Ich hör mir ja bloß eine CD an! Was ist schon dabei!

»Wie war’s an der Uni?«, fragte sie, als er hereinkam. »Irgendwas vorgefallen, während du weg warst?«

Aber er hörte ihr schon nicht mehr zu. Er stand bewegungslos da, den Kopf den Lautsprechern zugewandt wie ein Vorstehhund.