9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Liebe in den Zeiten des Brexits. Es ist das Jahr 2016. Lucy ist 42, Mutter zweier Jungs, Lehrerin. Sie lebt von ihrem Mann getrennt und wählt linksliberal. Joseph ist 22, Aushilfsmetzger, Fußballtrainer und an Politik nicht interessiert. Ausgerechnet diese beiden ungleichen Menschen verlieben sich. Wie heißt es so schön, Gegensätze ziehen sich an ... Der Mensch, mit dem du zusammen bist, ist genau wie du: ähnlicher Background, ähnliches Alter, ähnliche Hobbys und ähnliche Einstellungen. Doch dann geht die Beziehung in die Brüche, und wenn du am wenigsten damit rechnest, verliebst du dich in jemanden, der das genaue Gegenteil verkörpert. Und trotzdem hängt der Himmel voller Geigen. »Wie viele von ihnen liebten Shakespeare? Oder wenigstens das Theater? Wie viele von ihnen kamen, weil sie dachten, sie müssten, oder weil sie dazu erzogen worden waren? Es waren keine jungen Leute in der Kloschlange, aber das lag vielleicht daran, dass sie nicht pinkeln mussten, und es gab nirgendwo Schwarze. Sie sah sich ihre Gesichter an und versuchte zu erkennen, ob einer von ihnen vielleicht für den Brexit gestimmt haben könnte, aber das war schwer zu sagen. Über die Hälfte des Landes hatte für den Brexit gestimmt, und einige von ihnen waren ganz sicher hier. Wie hätte Shakespeare wohl gestimmt? Das war hier die Frage.«

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

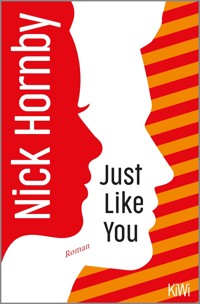

Nick Hornby

Just Like You

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Nick Hornby

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Nick Hornby

Nick Hornby, 1957 geboren, studierte in Cambridge und arbeitete zunächst als Lehrer. Er ist Autor zahlreicher Bestseller: »High Fidelity«, verfilmt mit John Cusack und Iben Hjejle, »About a Boy«, verfilmt mit Hugh Grant, »A Long Way Down«, verfilmt mit Pierce Brosnan, »How to Be Good«, »Slam« und »Juliet, Naked«, sowie weiterer Bücher über Literatur und Musik. Nick Hornby lebt in London.

Der Übersetzer

Stephan Kleiner, geboren 1975, lebt als literarischer Übersetzer in München. Er übertrug u.a. Geoff Dyer, Michel Houellebecq, Gabriel Tallent und Hanya Yanagihara ins Deutsche.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Es ist das Jahr 2016. Lucy ist 42, Mutter zweier Jungs, Lehrerin. Sie lebt von ihrem Mann getrennt und wählt linksliberal. Joseph ist 22, Aushilfsmetzger, Fußballtrainer und an Politik nicht interessiert. Ausgerechnet diese beiden ungleichen Menschen verlieben sich. Wie heißt es so schön, Gegensätze ziehen sich an … Der Mensch, mit dem du zusammen bist, ist genau wie du: ähnlicher Background, ähnliches Alter, ähnliche Hobbys und ähnliche Einstellungen. Doch dann geht die Beziehung in die Brüche, und wenn du am wenigsten damit rechnest, verliebst du dich in jemanden, der das genaue Gegenteil verkörpert. Und trotzdem hängt der Himmel voller Geigen. Ein zauberhafter Liebesroman von Nick Hornby.

»Genau darum liest man: Weil er großartig erzählen kann, weil man sich kaputtlacht über die mitunter absurden Dialoge, weil der Autor seine Figuren liebt.« NDRkultur

»Ein mitreißender, leidenschaftlicher, zärtlicher und trotzdem komischer Genuss zwischen zwei Buchdeckeln.« literaturmarkt.info

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Teil 1 Frühjahr 2016

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

Teil 2 Herbst 2016

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

Teil 3 Frühling 2019

18. Kapitel

Danksagung

Für Mangerton, jung und alt

Würden wir Menschen nicht nach ihrer Intelligenz und ihrer Bildung, ihrem Beruf und ihrem Einfluss, sondern nach ihrer Menschlichkeit und ihrem Mut, ihrer Fantasie und ihrer Sensibilität, ihrem Mitgefühl und ihrer Großzügigkeit beurteilen, dann gäbe es keine Klassen. Wer würde sagen, der Wissenschaftler sei dem Pförtner mit bewundernswerten Eigenschaften als Vater überlegen, der Beamte mit ungewöhnlichem Geschick beim Gewinnen von Preisen dem Lastwagenfahrer mit ungewöhnlichem Geschick beim Rosenzüchten?

Michael Young, The Rise of Meritocracy

Teil 1Frühjahr 2016

1

Wie sollte man mit irgendeiner Gewissheit sagen können, was man auf der Welt am meisten hasste? Das hing doch gewiss davon ab, wie nah man dem Verhassten gerade war, ob man es in dem Moment tat oder hörte oder aß. Sie hasste es, Abiturienten Agatha Christie nahezubringen, sie hasste alle konservativen Bildungsminister, sie hasste es, ihrem jüngeren Sohn beim Trompetespielen zuzuhören, sie hasste jede Art von Leber, den Anblick von Blut, Realityshows im Fernsehen, Grime-Musik und die üblichen abstrakteren Dinge – weltweite Armut, Pandemien, Krieg, die bevorstehende Zerstörung des Planeten und so weiter. Aber nichts davon widerfuhr ihr persönlich, abgesehen von der bevorstehenden Zerstörung des Planeten, und die stand eben auch nur bevor. Sie konnte es sich leisten, ziemlich oft nicht über diese Dinge nachzudenken. In diesem Augenblick, um 11.15 Uhr an einem kalten Samstagvormittag, hasste sie es am meisten auf der ganzen Welt, vor dem Metzger Schlange zu stehen und dabei Emma Baker zuzuhören, die sich ausgiebig über Sex ausließ.

Sie versuchte schon seit einiger Zeit, sich aus Emmas Dunstkreis zu entfernen, aber diese Bewegung vollzog sich kaum spürbar und würde sich, so schätzte sie düster, wohl noch über weitere vier oder fünf Jahre hinziehen. Sie hatten sich kennengelernt, als ihre Kinder noch klein gewesen und in dieselbe Spielgruppe gegangen waren; man wurde zum Abendessen eingeladen, sprach eine Gegeneinladung aus und wurde wieder eingeladen. Die Kinder waren damals noch mehr oder weniger gleich und hatten noch keine richtige eigene Persönlichkeit entwickelt, und ihre Eltern hatten noch nicht entschieden, welche Art Mensch sie werden sollten. Emma und ihr Mann hatten für ihre Kinder eine private Grundschule ausgesucht, was unmittelbar dazu führte, dass Lucys Söhne sie unausstehlich fanden. Schließlich kam das soziale Miteinander zum Erliegen, aber das änderte nichts daran, dass man in der Nähe von jemandem lebte und in denselben Geschäften einkaufte.

Es war eine ganz bestimmte Phase des Schlangestehens, die sie hasste: den Zeitpunkt, wenn niemand mehr direkt vor der im Winter geschlossenen Tür stand und man entscheiden musste, ob im Geschäft noch ausreichend Platz war. Betrat man den Laden zu früh, musste man sich womöglich gegen jemanden pressen und riskierte zugleich, sich als potenzielle Vordränglerin argwöhnische Blicke einzufangen; zu spät, und jemand hinter einem würde wegen der Zaghaftigkeit auf die metaphorische Hupe drücken. Es würde eine freundliche Andeutung gemacht werden, ein »Möchten Sie nicht …« oder ein »Ich glaube, drinnen ist jetzt genug Platz«. So war das: Als müsste man mit einiger Aggressivität in eine Kreuzung hineinfahren. Aber am Steuer machte es ihr nichts aus, angehupt zu werden. Sie war durch Glas und Metall von den anderen Fahrern getrennt, und diese waren im Handumdrehen auf Nimmerwiedersehen verschwunden. Diese Leute hier dagegen waren ihre Nachbarn. Sie musste jeden Samstag mit ihren Stupsern und ihrer Missbilligung leben. Natürlich hätte sie in irgendeinen Supermarkt gehen können, doch das hätte geheißen, »den Einzelhandel im Stich zu lassen«.

Und außerdem war der Metzger einfach zu gut, sodass sie gern etwas mehr bezahlte. Ihre Söhne aßen weder Fisch noch Gemüse, und sie hatte zögernd entschieden, dass es ihr nicht gleichgültig sein konnte, wenn sie mit dem billigen Fleisch auch Antibiotika, Hormone und andere Dinge zu sich nähmen, die sie eines Tages womöglich in osteuropäische Gewichtheberinnen verwandelten. (Sollten sie jedoch eines Tages von sich aus beschließen, osteuropäische Gewichtheberinnen zu werden, würde sie diesen Entschluss gutheißen und sie darin bestärken. Sie wollte an diesem Schicksal nur nicht schuld sein.) Paul unterstützte den Rindfleischkonsum der Jungs. Er war nicht knickerig. Er hatte ein schlechtes Gewissen wegen allem, was passiert war. Er behielt gerade so viel, dass es für ihn zum Leben reichte, wenn überhaupt, und gab ihr den Rest.

Doch der knifflige Drinnen-oder-draußen-Teil war wohl noch um die zehn Minuten entfernt. Die gehobenen Preise und die Qualität wirkten anziehend auf die Einwohner dieses Londoner Stadtteils, sodass die Schlange lang war, und die Kunden ließen sich Zeit, wenn sie erst einmal drinnen waren. Emma Bakers Sexbesessenheit brach sich hier und jetzt Bahn, und es war unerträglich.

»Weißt du was? Ich beneide dich«, sagte sie.

Lucy antwortete nicht. Zugeknöpftheit war ihre einzige Waffe. Von außen wirkte sie vielleicht nutzlos, da sie Emma auch nicht zum Verstummen bringen würde, aber jeder Versuch einer Erwiderung würde nur in einen unaufhaltsamen Wortschwall münden.

»Du wirst Sex mit jemandem haben, mit dem du noch nie im Leben Sex hattest.«

Das erschien Lucy nicht sonderlich beneidenswert, insofern als es, wenn es denn passierte, keine große Leistung wäre. Schließlich war das eine Zukunft, die den meisten körperlich gesunden Menschen offenstand, ob sie sich nun dafür entschieden, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen, oder nicht. Aber Lucys Singlestatus brachte Emma immer wieder zu ein und demselben Thema. Für Emma, die seit vielen Jahren mit einem Mann verheiratet war, dessen Unzulänglichkeiten im Schlafzimmer wie in sämtlichen anderen Zimmern sie weder zu verhehlen noch zu verteidigen suchte, war Scheidung gleichbedeutend mit Sex – was Lucy paradox und/oder idiotisch fand, denn ihrer bisherigen Erfahrung nach war das Gegenteil der Fall. Lucys Singledasein stellte mit anderen Worten eine Projektionsfläche für Emmas endlose Fantasien dar.

»Wonach suchst du denn in Bezug auf Männer?«

Unter den Anstehenden war es entweder im wahren Leben oder in Lucys Kopf stiller geworden.

»Nach nichts. Ich suche gar nicht.«

»Was versprichst du dir dann von heute Abend?«

»Überhaupt nichts.«

Ihre Antworten waren ein sehr kleiner Ausschnitt einer sehr langen Geschichte. Tatsächlich hätten die Wörter »nichts«, »nicht« und »überhaupt« von einer Art Textkünstler zufällig aus einer sehr langen Geschichte ausgewählt worden sein können, um eine Bedeutung zum Ausdruck zu bringen, die die Absicht des Geschichtenerzählers auf ironische Weise ins Gegenteil verkehrte.

»Sauberkeit«, sagt Lucy unvermittelt.

»Was?«

»Das wünsche ich mir.«

»Ach, komm, meine Liebe. Da kannst du aber mehr erwarten.«

»Sauberkeit ist wichtig.«

»Soll er nicht hübsch sein? Oder witzig? Oder reich? Oder gut im Bett? Einer mit einem Penis, der ihn nie im Stich lässt? Einer, der es dir liebend gern mit dem Mund macht?« Hinter ihnen kicherte jemand. Da die übrigen Anstehenden inzwischen vollständig verstummt waren, konnte Emma sehr gut der Auslöser für das Kichern gewesen sein.

»Nein.«

Wieder eine sehr kurze Antwort, die nicht die ganze Wahrheit oder auch nur einen Teil davon verriet.

»Also, bei mir würde das auf der Liste stehen.«

»Ich erfahre gerade mehr über David, als ich wissen möchte.«

»Immerhin ist er sauber. Meist riecht er wie James Bond.«

»Siehst du. Er hat nichts von dem, wonach ich deiner Meinung nach suchen soll, und du bist trotzdem mit ihm zusammen.«

Nun, da sie darüber nachdachte – und sie hatte erst zu Anfang dieser Woche darüber nachzudenken begonnen –, war Hygiene in der Tat wichtiger als so ziemlich jedes andere Merkmal, das ihr einfiel. Man stelle sich einmal vor, Emma wäre in der Position, einen potenziellen Partner für sie aufzutreiben, der jede einzelne Veranlagung und Eigenschaft besaß, die sie sich wünschte – oder die Lucy zumindest jetzt und hier einfiel, in der Schlange vor der Metzgerei, während sie nicht einmal wusste, was sie sagen sollte. Man stelle sich weiter vor, dieser unwahrscheinliche Mann liebe frische Blumen und die Filme von Asghar Farhadi, er zöge die Stadt dem Land vor, er läse Romane – richtige Romane, keine über Terroristen und U-Boote –, er genösse durchaus Oralsex, sowohl passiv als auch aktiv, er wäre nett zu ihren Söhnen, er wäre groß, dunkelhaarig, gut aussehend, zahlungskräftig, witzig, klug, liberal und inspirierend.

Dieser Kerl kommt nun also an, um sie in irgendein ruhiges, elegantes und angesagtes Lokal zum Essen auszuführen, und ihr fällt gleich auf, dass er furchtbar riecht. Nun, damit wäre die Sache doch erledigt, oder nicht? Alles andere würde nicht das Geringste nützen. Mangelnde Hygiene übertrumpfte alles. Ebenso wie Unfreundlichkeit, Vorstrafen wegen – oder auch nur Gerüchte bezüglich – häuslicher Gewalt und rassistische Ansichten. Ach, und eine Abhängigkeit von Alkohol und Drogen, wobei sich das angesichts ihrer Erlebnisse fast von selbst verstand. Das Fehlen entscheidender Minuspunkte war weit wichtiger als jeder Pluspunkt.

Lucy nahm missmutig zur Kenntnis, dass sie sich dem kritischen Punkt näherten. Sie sah, dass drinnen Chaos herrschte. Die Schlange doppelte sich und zog sich nun bis zum gegenüberliegenden Ende des Geschäfts hin, sodass es nicht nur darum ging, unmittelbar hinter der Tür genügend Platz zu finden. Unmittelbar hinter der Tür standen diejenigen in der Mitte der Schlange, welche an dieser Stelle eine Kurve beschrieb, und man musste sich durch die Menschenmenge quetschen – es ähnelte jetzt wirklich eher einer Menge als einer Schlange –, was sowohl die Quetschenden als auch die Gequetschten zusätzlich unter Druck setzte.

»Ich glaube, wir passen beide rein«, sagte Emma.

»Da ist doch kaum genug Platz für eine von uns«, sagte Lucy.

»Ach, komm.«

»Bitte nicht.«

»Ich glaube, Sie können jetzt reingehen«, sagte die Frau hinter ihnen.

»Ich sagte gerade zu meiner Freundin, dass das wohl nicht geht«, versetzte Lucy in scharfem Ton.

Ein Paar verließ das Ladenlokal mit zum Bersten gefüllten Plastiktüten voller blutiger Fleischstücke, die, wenn sie sie innerhalb der nächsten sieben Tage verschlangen, zu ernsthaften Herzleiden und Darmkrebs führen und so die Schlange in der darauffolgenden Woche verkürzen würden.

Emma öffnete die Tür und ging hinein.

»Sie haben sie vorgelassen«, sagte die Frau von hinten.

Das hatte Lucy vergessen.

»Und jetzt ist sie drin und Sie nicht.«

Irgendwo darin war ein Gleichnis verborgen.

Hundertzwölf Pfund für Fleisch waren viel Geld. Joseph fragte sich, ob die beiden versuchen würden, die Rechnung zu drücken, indem sie vielleicht die Filetsteaks oder die Rouladen wegließen, doch das taten sie nicht. Sie zeigten nicht einmal irgendeine Reaktion, als er ihnen sagte, was sie schuldig waren. Als er zum ersten Mal eine Kundin um einen dreistelligen Betrag gebeten hatte, hatte er dabei eine entschuldigende Miene aufgesetzt – eigentlich eher eine Grimasse, so als wäre er im Begriff, der Frau körperliche Schmerzen zuzufügen. Doch soweit er feststellen konnte, tat es ihr nicht weh, und er fühlte sich, als hätte er sich plump angestellt. Beim nächsten Mal verhielt er sich cooler, aber der Kunde hatte das Gefühl, sich erklären zu müssen – es kämen Verwandte zu Besuch, jede Woche könnte er sich das nicht leisten und so weiter. Die Leute in der Gegend waren nicht besonders vornehm, sie trugen Jeans und klangen nicht wie Prince Charles, aber sie hatten ganz offensichtlich Geld, und manchmal schien ihnen das ein wenig peinlich zu sein. Joseph war es eigentlich völlig egal. Er wollte das, was sie hatten, und eines Tages würde er es bekommen. Dass er an einem Tag im Laden hundertzehn Pfund verdiente, hieß nicht, dass er Leute hasste, die hundertzwölf für Fleisch ausgaben.

Eher störte ihn die laute blonde Frau, die sich hereindrängte, als das dreistellige Paar das Geschäft verließ. Sie verhieß Ärger, und zwar auf eine ganz bestimmte Art: Sie versuchte jeden Samstag mit ihm zu flirten. Sie machte Scherze über Würstchen und Schweinelenden, und Joseph hatte keine Ahnung, was er sagen oder tun sollte, also lächelte er mit den Lippen, ohne dass der Rest von ihm lächelte. Als es damit losgegangen war, hatte er versucht, sie nicht bedienen zu müssen, aber er merkte bald, dass das noch schlimmer war, weil Cass oder Craig, oder wer auch immer sich mit ihr auseinandersetzen musste, von ihr ignoriert wurde und sie trotzdem weiter ihre Würstchenwitze mit ihm machte. Dadurch wurde die Peinlichkeit unerträglich, weil sie Joseph, seinen jeweiligen Kunden, die laute Frau und denjenigen einschloss, der sie bediente. Wenn er es zeitlich gut abpasste, konnte er den Ärger begrenzen.

Er musste gar nichts Besonderes anstellen. Sie war seine nächste Kundin.

»Guten Morgen, Joe.«

Er hieß nicht Joe. Er hieß Joseph. Es stand auf seinem Namensschild. Aber sie hatte jüngst beschlossen, ein vertrauteres Verhältnis anzustreben.

»Was kann ich für Sie tun?«

»Oh ja, das ist die Frage, nicht wahr?«

Immerhin besaß sie die Anständigkeit, es leise zu sagen, sodass nur die drei oder vier Leute direkt neben und hinter ihr es hörten. Sie beobachteten ihn, um zu sehen, ob er sich darauf einlassen würde. Er schenkte der lauten blonden Frau sein Lächeln ohne Augenbeteiligung.

»Ich weiß, ich bin schlimm«, sagte sie. »Oder ich wäre es, wenn man mich lassen würde. Könnte ich bitte sechs Schweinswürste mit Bärlauch bekommen? Aber nicht die kleinen dünnen daneben.«

Selbst das sollte ein Witz sein.

»Gern.«

Er packte die Würste, danach die gewünschten Rückensteaks und dann noch vier Hühnerbrüste ein. Sie wollte irgendetwas über ihre Brüste oder Brüste im Allgemeinen sagen, also übertönte er sie.

»Cass, kannst du hinten Bescheid sagen, dass wir noch Rückensteaks brauchen?«

»Lucy.«

Die laute Blonde gestikulierte zu ihrer Freundin hinüber, versuchte, sie zum Tresen heranzuwinken, und die Freundin, kleiner, hübscher, dunkelhaarig, winkte ab und schaute verlegen. Es war, als wären alle in der Schlange Komparsen in einem Film über zwei Frauen, die beste Freundinnen sind, obwohl sie gegensätzlicher nicht sein könnten. »Wir sehen uns draußen«, sagte Lucy. Laute Blondine schüttelte resigniert den Kopf, so als wäre die Weigerung ihrer Freundin, sich durch eine Menschenmenge zu drängen und bedienen zu lassen, obwohl sie noch nicht an der Reihe war, symbolisch für deren generelles Problem in allen Lebenslagen.

»Manchen Leuten ist einfach nicht zu helfen«, sagte Laute Blondine, während sie ihre PIN-Nummer eingab, und sah ihn an. Er versuchte, nicht zu erschaudern.

»Ich könnte ihn mit Haut und Haaren verschlingen«, sagte Emma, als sie beide wieder draußen waren.

»Wen?«

»Joe. Den Jungen, der mich bedient hat.«

»Er sah nicht aus, als wollte er verschlungen werden.«

»Er weiß ja auch noch nicht, wie ich ihn kochen würde.«

Lucy war sich nicht ganz sicher, ob diese Metapher funktionierte. Zu wissen, dass man gekocht würde, machte die Aussicht, verspeist zu werden, wohl kaum ansprechender.

»Erinnert er dich nicht an irgendwen? Irgendeinen sexy Filmstar oder Sänger?«

»Vielleicht.«

»Ich weiß es.«

Lucy kannte Emmas Bezugssystem, und es war nicht groß. Sie dachte mit ziemlicher Sicherheit an den jungen Idris Elba oder vielleicht den jungen Will Smith.

»Der junge Denzel Washington«, sagt Emma. »Findest du nicht?«

»Nö«, sagt Lucy. »Aber ich kann nachvollziehen, dass er unter den drei schwarzen Gesichtern in deiner mentalen Datenbank wohl am ehesten dem jungen Denzel Washington ähnelt.«

»Ich kenne viel mehr als drei. Ich habe mich für denjenigen entschieden, dem er wirklich ähnlich sieht.«

Emma arbeitete gelegentlich als selbstständige Raumausstatterin, und es hätte Lucy überrascht, wenn sie auch nur einen einzigen schwarzen Kunden gehabt hätte. Für alle sonstigen Betätigungsfelder, die Vergleichsmöglichkeiten hätten bieten können – Sport, Musik, Bücher, selbst die Politik –, fehlte ihr das Interesse. Lucy hatte genügend Gespräche mit Kindern und Kollegen geführt, um zu verstehen, wie tief verwurzelt diese Art von Denken sein konnte, aber wo sollte man bei jemand so Ahnungslosem und Unreflektiertem wie Emma überhaupt anfangen? Also tat sie es gar nicht und würde es auch nie tun.

Sie gingen gemeinsam nach Hause. Emma wohnte zwei Straßen weiter, in einem der größeren Häuser den Berg hinunter. Sie waren einmal Nachbarn gewesen, aber nach der Trennung hatten sie das Haus verkauft, und Lucy war mit ihren Söhnen in ein kleineres Haus gezogen.

»Sind die Jungs dieses Wochenende bei Paul?«

»Ja.«

»Das heißt, wenn es heute Abend gut läuft …«

»Ich werde heute mit niemandem schlafen.«

»Das weißt du doch gar nicht.«

»Bist du David jemals untreu gewesen?«

»Lucy! Also wirklich!«

»Was denn?«

»Das kannst du doch nicht fragen!«

»Weil?«

»Weil es privat ist.«

Die Information, die Emma nicht teilen wollte, war, dass sie ihrem Mann während ihres gesamten Ehelebens vollkommen treu gewesen war, das wusste Lucy. Dies war Emmas tiefes, finsteres Geheimnis: dass sie trotz des ganzen Geredes vom Verschlingen mit Haut und Haaren und von Schweinelenden nie irgendetwas angestellt hatte und auch nie irgendetwas anstellen würde. Ja, es war jämmerlich, aber in Wahrheit war sie einfach nur eine dieser deprimierten und einsamen verheirateten Frauen, die sich nicht von der Vorstellung verabschieden mochten, dass irgendein junger Mann sie vielleicht vögeln wollen würde. Und war das wirklich so schlimm? Irgendwie musste man sich schließlich über Wasser halten.

»Warum steht mein Sexleben zur Debatte und deins nicht?«

»Weil du Single bist.«

»Singles haben auch das Recht auf ein Privatleben.«

»Aber du kennst David.«

»Ich würde ihm schon nichts verraten.«

»Das meine ich nicht.«

»Dann bist du also fremdgegangen.«

»Lass uns das Thema wechseln.«

Und damit war Emmas Ehre gerettet.

Sie mochte diese neue Samstagnachmittagsruhe. Im Winter, wenn es zu nass war, um auf dem Sportplatz Fußball zu spielen, sah einer der Jungs im Fernsehen anderen beim Fußballspielen zu, hörte dabei Grime und spielte irgendetwas auf dem Handy, und der andere spielte auf der Xbox FIFA und schrie über das Headset seine Freunde an. Das waren viele verschiedene Arten von Lärm, die sie nicht hören wollte. Nun, da sie die Samstage bei Paul verbrachten, konnte sie lesen, Kreuzworträtsel lösen und Musik hören, bei der ihre Söhne vor Wut (Mozart) oder vor Belustigung (Carole King) geschnaubt hätten. Es waren die frühen Abende, die sie nicht mochte. In ein Familienhaus, selbst in ein der Umstände halber geschrumpftes Familienhaus, gehörte eine Familie, und die Neunzehn-Uhr-Stille erschien ihr wie eine Art Versagen. Es war nicht ihr Versagen, zumindest ihrer Meinung nach, aber es spielte keine Rolle, wer es für sich beanspruchte.

Und heute Abend musste sie nicht einmal kochen, eine Aktivität von viel größerer Bedeutung, als ihr vor den einsamen Samstagen bewusst gewesen war. Das Kochen schied den Nachmittag vom Abend – es war ein Ausrufungszeichen, das den langen Satz des Tages daran hinderte, über sich selbst zu stolpern und zu verworren zu werden. Was also tun, wenn es keine Nudeln zu kochen und keine Zwiebeln zu schneiden gab? Sie weigerte sich, eine dieser Frauen zu sein, die die Zeit vor einer Verabredung mit dem Anprobieren von Kleidern im Schlafzimmer ausfüllte. Im Film fand dergleichen immer in Form von Montagesequenzen statt, und vielleicht hätte sie auch ihre gesamte Garderobe anprobiert, hätte man sich dafür nicht jedes Mal wieder ausziehen müssen, wären die Kleider also einfach auf magische Weise an ihrem Körper erschienen, während auf der Tonspur ein Song über ein hoffnungsvolles Morgen lief.

Wenn sie sich wirklich ernsthaft Gedanken über ihre Garderobe machte, würde das dem Abend ohnehin ein Gewicht und eine Fallhöhe verleihen, die er nicht verdiente. Sie kannte diesen Mann nicht, und er klang nicht besonders aufregend. Er hieß Ted und machte irgendwas mit Consumer-Medien. Wenn Ted das hoffnungsvolle Morgen verkörperte, dann könnte sie vielleicht einfach bis Montag im Bett bleiben. Vielleicht würde sie sich gar nicht umziehen. Sie fand sich absolut vorzeigbar. Wenn er keine Frauen mochte, die in Jeans und T-Shirt zu einer Verabredung kamen, konnte er ihr gestohlen bleiben. Gut, vielleicht würde sie ein anständiges Oberteil anziehen. Sie schaute auf ihr Kreuzworträtsel. »Die waagerechten Antworten beziehen sich alle auf ein nicht näher bestimmtes Thema.« Na wunderbar. Man musste das Thema herausfinden, um auf die Antworten zu kommen, und man musste auf die Antworten kommen, um die Lösung herauszufinden. Damit schien sie den Großteil ihres Lebens zuzubringen. Sie schaltete stattdessen den Fernseher ein.

Sie lächelten einander an.

»Na denn.«

»Na denn.«

Sie hatten das Bestellen der Getränke hinter sich gebracht und taten nun so, als studierten sie die Speisekarte. Er war vielleicht fünf Jahre älter als sie und weder unattraktiv noch besonders gut aussehend. Er bekam eine Glatze, aber er hatte sich damit abgefunden und die verbliebenen Haare kurz, aber nicht aggressiv kurz geschoren. Die Fältchen um seine Augen zeigten, dass er viel lächelte, und seine Zähne waren weiß und gerade. Nur das Hemd, das leider schwarz war und ein Blumenmuster hatte, gab Anlass zur Besorgnis, aber es sah aus, als wäre es vielleicht eigens für diesen Anlass gekauft worden, was sowohl süß als auch traurig gewesen wäre. Alles in allem sah er haargenau aus wie ein Mann, den sie bei einem von einer gemeinsamen Freundin organisierten Blind Date zu treffen erwartet hätte: freundlich, lädiert, harmlos und mit einem blinden Glauben an die Macht einer weiteren Frau ausgestattet, die ihn aus seiner Einsamkeit herausführen würde. Sie fragte sich, ob er irgendetwas Ähnliches sah, glaubte aber nicht, dass sie die gleiche Melancholie ausstrahlte. Vielleicht redete sie sich das aber auch nur ein. Sie wusste innerhalb von Sekunden, dass es keine zweite Verabredung geben würde.

»Wer zuerst?«

Wer zuerst? Lieber Himmel. Das war Konversation wie ein Gang zur Toilette, wo es immer nur Platz für einen gab. Du zuerst, wollte sie sagen. Bei den Männern ist nie eine Schlange. Aber sie waren nicht zum Spaß hier. Sie waren hier, um herauszufinden, ob sie den Gedanken an eine ersatzmäßige Verliererbeziehung ertrugen, und zu diesem Zweck mussten Geschichten – Geschichten über Schmerz, Verlust, Fehlverhalten und Missetaten – abgehandelt werden. An seiner Aura des Besiegten konnte sie ablesen, dass die Missetaten nicht auf seiner Seite stattgefunden hatten.

»Fang du an.«

»Also, ich bin Ted. Was du schon wusstest. Und ich bin ein Freund von Natasha.«

Er machte eine Geste in ihre Richtung, ein ausgebreiteter Arm, so als wollte er sie zu einer Verbeugung auffordern. Das sollte andeuten, dass auch Lucy eine Freundin von Natasha war, was überhaupt erst dazu geführt hatte, dass sie nun so taten, als würden sie Speisekarten studieren.

»Ich habe zwei Töchter, Holly und Marcie, dreizehn und elf, und ich habe ein sehr enges Verhältnis zu ihnen, aber ich bin nicht mehr mit ihrer Mutter zusammen.«

»Das freut mich zu hören.«

»Oh«, sagte Ted. »Nein. Ich weiß ja nicht, was Natasha dir erzählt hat, aber Amy ist kein schlechter Mensch. Ich meine, sie hat ein paar Fehler gemacht, aber …«

»Entschuldige«, sagte Lucy. »Das war nur ein dummer Witz.«

»Den habe ich nicht verstanden.«

»Na ja, wenn du noch mit ihr zusammen wärst, wärst du hoffentlich nicht bei diesem Blind Date.«

Ted zeigte auf sie. Sie hatte ihn erst vor fünf Minuten getroffen, und es hatte schon einen ausgestreckten Arm und einen Fingerzeig gegeben. Er wäre ein guter Schülerlotse geworden, aber das war nicht unbedingt eine Eigenschaft, nach der sie bei einem potenziellen Partner suchte.

»Ah. Ja. Das wäre komisch. Also im Sinne von merkwürdig.«

»Mein Witz sollte eigentlich komisch im Sinne von lustig sein.«

»Nein, nein. Der Witz war gut. Aber wenn ich das wirklich machen würde, wäre es merkwürdig.«

»Darf ich fragen, was passiert ist?«

»Mit Amy?«

»Ja.«

Er zuckte mit den Schultern.

»Sie hat jemanden kennengelernt.«

»Ah.«

Das Schulterzucken deutete nicht auf Akzeptanz hin. Es war eine gewollt beiläufige Art, einen akuten und unverarbeiteten Schmerz zu vertuschen.

»Ach, ich weiß nicht. Es gehören immer zwei dazu und so weiter«, sagte er.

»Na ja. Es waren ja zwei. Sie und er.«

»Ich meinte nicht … du weißt schon. Den anderen Beteiligten.«

»Dann hast du also auch …?«

Er sah nicht danach aus, aber was wusste sie schon?

»Nein! Nicht wenn wir von … Wovon sprechen wir überhaupt?«

»Ich glaube, ich wollte wissen, ob in dem Fall vier dazugehörten?«

»Vier? Wie sind wir denn von zwei auf vier gekommen?«

»Du und noch jemand.«

»Ach so. Nein. Gott, nein. Nein.«

»In welcher Hinsicht hast du dann dazugehört?«

»Ich wünschte, ich hätte nicht davon angefangen.«

»Lassen wir es gut sein.«

»Ich glaube, ich meinte, wenn man glücklich verheiratet ist, dann ist da kein Platz für jemand anderen.«

»Ach, so einer bist du.«

»Ist das schlimm? Sind wir schlimm?«

Vielleicht hatte sie zu vernichtend geklungen.

»Nein, nein. Nicht schlimm. Nur … zu rücksichtsvoll.«

»Wirklich? Kann man denn zu rücksichtsvoll sein?«

Natürlich konnte man das nicht. Aber Teds Rücksichtnahme war irgendwie in Weinerlichkeit und Selbstmitleid gekippt.

»Nun ja, ich weiß nicht, wie unglücklich deine Frau war.«

»Das wusste ich auch nicht.«

»Dann war sie wahrscheinlich nicht sehr unglücklich.«

»Woher weißt du das?«

»Du scheinst mir ein ziemlich einfühlsamer Mensch zu sein. Du hättest es gemerkt. Wahrscheinlich war sie einfach so mittel. Weder glücklich noch unglücklich. Wie die meisten Leute.«

Sie wusste nicht, wovon sie redete, aber sie begann zu begreifen, dass Blind Dates, vor allem unerfolgreiche, also ohne vielversprechende Aussichten auf eine künftige Beziehung, alle möglichen Vorzüge boten. Man konnte ahnungslos und ungebeten seine Meinung kundtun, und man konnte so neugierig sein, wie man nur wollte. Lucy verspürte regelmäßig den Drang, auf Fremde zuzugehen – jemanden, der ein seltenes Buch las, oder eine junge Frau, die am Handy weinte, oder einen weißen Fahrradkurier mit langen Dreadlocks –, um sie zu fragen, was Sache war. Nur das, weiter nichts. »Was ist hier Sache?«

Nun ja, wenn sie sich keine Gedanken darüber machte, irgendeinen Partner zu finden, sei es fürs Leben, für Sex oder auch nur zum Tennis, dann konnte sie sich an einen Tisch wie diesen setzen, mit einem Mann wie Ted, und ihn fragen, was Sache war, und er konnte ihr nicht sagen, sie solle sich um ihre eigenen Angelegenheiten kümmern, weil sie hier waren, um gleich Tacheles zu reden. Bis vor Kurzem hatte sie noch geglaubt, die Redewendung hätte etwas mit Direktheit zu tun, aber eines ruhigen Samstagnachmittags hatte sie das Wort nach dem Lösen eines Kreuzworträtsels gegoogelt, und nun wusste sie, dass es eine Verballhornung des jiddischen Tachles war, was Zweck oder Ziel hieß. Der Zweck war wohl nicht, dass zwei Geschiedene über ihre Enttäuschung und ihre übermäßige Einfühlsamkeit redeten. Aber so war das im Leben. Lucy war zweiundvierzig und würde wohl nie wieder angekettet auf einem Bahngleis liegen, während eine Lokomotive auf sie zuraste. Das hatte sie mit Paul durchgemacht.

»Das dachte ich auch«, sagte Ted. »Ich dachte, es ginge ihr so mittel.«

»Na ja, wenn es einem so mittel geht, ist immer noch Platz für einen Dritten.«

»Das hatte ich nicht bedacht. Du meinst also, davor hätte ich mich in Acht nehmen sollen?«

»Nein. Vor mittel kann man sich nicht in Acht nehmen. Das ist es ja gerade. Wenn jeder, dem es so mittel geht, mit irgendwem durchbrennen würde, wäre niemand länger als fünf Minuten verheiratet.«

Lucy fragte sich, ob er und seine Frau wohl guten Sex gehabt hatten, und dann fiel ihr ein, dass es ihre erste Verabredung war und es keine zweite geben würde. Sie konnte alles fragen.

»War der Sex denn in Ordnung? War … Hattet ihr regelmäßig Sex?«

»Amy war sehr attraktiv. Ist sehr attraktiv, sollte ich sagen. Attraktiver als ich. Eigentlich spielte sie wohl in einer anderen Liga.«

»Ich weiß nicht genau, was du damit meinst.«

»Wahrscheinlich habe ich irgendwo ein Foto.«

Er begann in seiner Jacke nach seinem Telefon zu suchen.

»Nein, nein, ich weiß schon, was attraktiv heißt. Ich verstehe nur nicht, was das mit Sex zu tun hat.«

»Ich war immer ein bisschen eingeschüchtert.«

Sie hatte keine Ahnung, was das heißen sollte oder wie es mit dem Thema zusammenhing, aber ihre Lust auf Einzelheiten war gestillt.

»Dann suchst du also nach jemand Durchschnittlicherem.«

»Ich weiß, das klingt merkwürdig, aber das tue ich wirklich. Und ich muss dazusagen, als ich dich hereinkommen sah, war ich etwas enttäuscht. Tut mir leid. Gebranntes Kind und so weiter.«

»Du bist ein ganz schöner Charmeur, weißt du das?«

Er lachte.

»Du bist dran.«

»Oje. Jetzt schon?«

»Ich fürchte, ja.«

»Lucy, Freundin von Natasha, zwei Jungs, Dylan und Al, zehn und acht, sehr, sehr enges Verhältnis zu ihnen, wahrscheinlich enger, als mir lieb ist, nicht mehr mit ihrem Vater zusammen.«

»Und du bist Englischlehrerin.«

»Ja. Fachbereichsleiterin an der Park-Road-Schule.«

»Die haben wir uns für unsere Töchter angeschaut.«

»Und sie kam nicht infrage?«

»Doch. Wir waren sehr beeindruckt. Aber Amy wollte für sie, was sie selbst auch hatte.«

»Eine Privatschule.«

»Ja. Nicht nur das. Kleinere Klassen, mehr Kinder …«

»Kleinere Klassen mit mehr Kindern? Das nenne ich mal eine Schule.«

»Nein, nein, mehr Kinder wie …«

Lucy kannte viele Leute, die ihre Kinder auf Privatschulen schickten, und sie redeten sich ausnahmslos alle um Kopf und Kragen, wenn sie ihre Entscheidung zu erklären versuchten. Meist spielte dabei irgendeine komplizierte, kaum wahrnehmbare Empfindsamkeit des Kindes eine Rolle, die es ihm unmöglich machte, die örtliche Schule zu besuchen, und obwohl die Eltern es gern auf die Schule um die Ecke geschickt hätten, hätte das in diesem besonderen Fall einfach nicht funktioniert, das verhinderten die Schüchternheit, die nicht diagnostizierte Lese-Rechtschreib-Schwäche oder irgendeine außergewöhnliche Begabung, die jener besonderen Art von Förderung und Pflege bedurfte, welche der Staat einfach nicht leisten konnte. Lucy beschloss, mit dem erstbesten Vater zu schlafen, der einfach sagte: Willst du mich verarschen? Diese Schule ist voller Psychopathen, Verbrecher, Kindern, die kein Englisch sprechen, nach Gras riechenden Zwölfjährigen, und Elfjährigen, die meine Töchter verdreschen, weil sie in der Pause Platon liest.

»Mehr Kinder, die …«

»Die so sind wie sie?«

Ted sah sie dankbar an.

»Ich glaube, das ist es. Auf der Bluebell School gibt es auch viele Asiaten. Chinesen, Inder. Es ist also nicht so, als …«

»Ich verstehe das schon. Es ist in Ordnung.«

»Auf welche Schule gehen denn deine Jungs?«

»Auf die Francis Bacon.«

»Ah. Darüber habe ich viel Gutes gehört.«

Er wirkte erleichtert, so als wäre die Tatsache, dass ihre Söhne eine halbwegs anständige Schule besuchten, der Beweis, dass sie nicht zu den ideologischen Irren gehörte.

»Und warum … Na ja, warum bist du hier?«

»Warum ich Single bin? Hat Natasha nichts gesagt?«

»Sie hat nur ein paar Andeutungen gemacht.«

»Na ja, die Schlagzeilen erzählen in dem Fall mal die ganze Geschichte.«

»Wie geht es ihm jetzt?«

»Ganz okay. Er ist clean. Reha, Drogenberatung … Er hat alles getan, was er schon vor Jahren hätte tun sollen.«

»Und er will nicht zu dir zurück?«

»Oh doch. Er begreift nicht, was das Problem ist.«

»Und was ist das Problem?«

»Ich hasse ihn.«

»Das könnte sich doch vielleicht ändern.«

»Das glaube ich nicht.«

Alle schienen zu glauben, die Vergebung sei zum Greifen nah, gleich dort am Nebentisch, und sie müsse einfach nur aufstehen und den Hahn aufdrehen, aber Verderbtheit und Bitterkeit würden sie daran hindern. Sie war wütend, ja, aber es gab keinen Hahn zum Aufdrehen. Paul hatte ihr gesamtes Geld verschleudert. Paul hatte zu viele Geburtstage ruiniert. Paul hatte sie zu oft Schlampe und Miststück genannt. Paul hatte einen Deliveroo-Fahrer geschlagen und Kokain und Dealer in das Haus geholt, in dem seine Kinder lebten. Sie würde ihn bis an ihr Lebensende kennen, und wenn eines Tages genug Jahre zwischen Vergangenheit und Zukunft lägen, dann würde ihr Zorn möglicherweise versiegen. Aber versiegender Zorn war nicht dasselbe wie Liebe. Vielleicht wäre Ted irgendeiner anderen Frau, die das Gleiche durchgemacht hatte wie sie, als eine ansprechende Option erschienen, aber sie brauchte niemanden, der nett zu ihr war. Sie wollte intellektuelle Stimulation und sexuelle Spannung, und wenn sie das nicht haben konnte, brauchte sie gar niemanden.

»Natasha sagt, du bist eine ziemliche Leseratte«, sagte Ted, der offensichtlich nicht weiter über Hass reden wollte.

»Ah. Ja, das stimmt.«

»Ich habe es mal mit Lesen versucht, aber es wäre gelogen, wenn ich behaupten würde, dass es was für mich ist.«

Lucy fragte sich, was er wohl gelesen hatte. Die Buchempfehlungen in der Sunday Times? Ein Buch oder jedes einzelne Buch, das in den letzten fünf Jahren erschienen war?

»Das macht nichts.«

»Ich sehe mir viel lieber eine gute Serie auf Netflix an.«

Lucy mochte auch gute Serien auf Netflix. Den Rest des Abends brachten sie ohne größere Schwierigkeiten hinter sich. Lucy war nicht jung, das wusste sie. Sie hatte etwa ihr halbes Leben hinter sich. Aber so alt war sie doch nun auch wieder nicht.

2

Noch sieben Minuten Spielzeit, null zu null, und Lucas holte mit dem falschen Fuß aus, verfehlte den Ball komplett und trat dem gegnerischen Außenstürmer in den Bauch, mitten auf dem Spielfeld, direkt vor dem Schiedsrichter. Der andere Junge ging zu Boden, nicht um einen Freistoß herauszuholen, sondern weil es ihm die gesamte Luft und vielleicht auch ein paar innere Organe aus dem Leib gefegt hatte. Joseph mochte Lucas. Er war kein guter Fußballer, und er war nicht besonders helle, aber Joseph trainierte ihn seit drei Jahren, und er hatte nie ein Training oder ein Spiel ausfallen lassen. Er war ein guter Junge, trotz seines Vaters, der kein guter oder auch nur einigermaßen vernünftiger Mann war und der genau wie sein Sohn zu jedem Spiel erschien. Väterlicher Stolz machte ihn oft vorübergehend blind, und als der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt zeigte, feuerte er eine Salve von Beschimpfungen ab, die Joseph nicht schockierte, weil er das alles schon kannte.

»Willst du uns verarschen, Schiri?«

Das wurde in einer solchen Lautstärke gebrüllt, dass der fünfzig Meter entfernt stehende Schiedsrichter sich umdrehte und ihn anstarrte.

»Halt dich ein bisschen zurück, John«, sagte Joseph.

»Hast du das gesehen?«

»Ja, es war ein glasklares Foul.«

Der gegnerische Außenstürmer lag noch immer am Boden und wurde von seinem Trainer ermutigt.

»Er hat ihn doch nicht mal berührt.«

»Er hat sich seit dem Tritt nicht mehr bewegt.«

»Dem geht’s gleich wieder blendend, wart nur ab.«

»Du solltest nicht einmal hier stehen, mein Freund.«

Das stimmte. Er hätte mit den anderen Eltern hinter dem Tor stehen sollen – an der Seitenlinie waren nur Trainer und Ersatzspieler zugelassen. Aber für John galten die Regeln nicht. Lucas war der dritte seiner Söhne, der für die U-12-Mannschaft der Turnpike Lane spielte, er war also schon vor den Regeln dagewesen.

»Schiri. Schiri. Schiri. Schiri. Schiri. Schiri.«

Jetzt ignorierte ihn der Schiedsrichter, also machte er weiter.

»Schiri. Schiri. Schiri. Schiri.«

Endlich schaute er herüber.

»Schiri, du bescheißt doch, wo du kannst.«

Der Schiedsrichter ging neben dem verletzten Jungen in die Hocke, um nach ihm zu sehen; dann drehte er sich um und kam sehr entschlossen auf sie zu.

Vor einigen Jahren war Joseph im Einkaufszentrum Wood Green seinem ehemaligen stellvertretenden Schulleiter begegnet, und Mr Fielding hatte ihn gefragt, was er so treibe. »Ah«, sagte Mr Fielding. »Du arbeitest an deinem Portfolio. Das ist die Zukunft. Aber für dich nicht. Für dich ist es die Gegenwart.«

Joseph hatte nicht gewusst, dass es einen Begriff dafür gab oder dass es ihm irgendjemand gleichtat, aber Mr Fieldings Erklärung gab ihm ein besseres Gefühl. Bis zu diesem Augenblick hatte er befürchtet, sich schlicht irgendwie über Wasser zu halten und einen Nebenjob nach dem anderen anzunehmen, um sich vor einem Hauptjob zu drücken. Er arbeitete mehr als sonst irgendjemand, den er kannte, aber zumindest musste er nie irgendeine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft treffen, eine Entscheidung, bei der man in eine Richtung und nicht in die andere ging und es kein Zurück mehr gab. Er arbeitete samstags beim Metzger, zwei Abende in der Woche als Trainer und einen als Aufsicht bei den Freitagabendspielen, dreimal in der Woche morgens im Freizeitzentrum, passte nach der Schule auf Marinas Zwillinge auf, die er auch hin und wieder abends babysittete, und legte als DJ auf. Mit seiner Lieblingstätigkeit, dem Auflegen, hatte er noch keinen Cent verdient, und in einigen Monaten würde es ihn sogar Geld kosten. Er würde sechshundert Pfund für Ableton Live 10 Suite ausgeben – eine Zeit lang hatte er eine gecrackte Version benutzt, aber sie funktionierte nicht richtig, und er wusste, wenn er es jemals zu etwas bringen wollte, dann musste er etwas investieren. Das hieß, dass er nicht viel ausgehen konnte, was wiederum hieß, dass er sich nicht anhören konnte, wie die anderen auflegten, was also hieß, dass er nicht wusste, ob das, woran er gerade arbeitete, Zeitverschwendung war, weil die Leute so etwas nicht hören wollten oder die Musik schon durch war.

Joseph wusste, er würde es nicht bereuen, den Metzger oder die anderen Mitarbeiter dort hinter sich zu lassen, wenn es mit dem Auflegen klappte, und auch um das Freizeitzentrum würde er sich keine Gedanken mehr machen. Bei den Zwillingen würde er hin und wieder vorbeischauen, weil er sie und ihre Eltern gern mochte. Er hatte immer geglaubt, er würde das Training am meisten vermissen, aber es wurde immer schwieriger – Spieler, die nicht einmal dann zum Spiel erschienen, wenn man sie zwei Stunden vorher anrief, Eltern, die ihn beschimpften, gegnerische Trainer, die ihren Spielern applaudierten, wenn sie einen Angriff durch Reißen am Trikot oder Rempeln stoppten. Und alle – Spieler, Eltern, Onkel und Tanten – betrachteten den Fußball als einen Ausweg. Jeder mittelalte weiße Typ mit einem Hut auf dem Kopf war ein Scout von Brentford, Tottenham Hotspur oder Barcelona, und wenn kein mittelalter weißer Kerl mit Hut da war, dann war es Josephs Schuld: Die Mannschaft war nicht gut genug, Joseph brachte die Jungs nicht an den entscheidenden Stellen ins Spiel. Seit Joseph als Trainer angefangen hatte, war nur ein einziger Spieler aus einer der Lane-Mannschaften gescoutet worden, und mit siebzehn hatte ihn der FC Barnet wieder aus der Mannschaft entlassen.

Einige der Eltern und Großeltern, die zum Zuschauen vorbeikamen, erzählten davon, dass John Terry und Jermain Defoe und Sol Campbell für Senrab drüben in Wanstead Flats gespielt hätten, aber diese Zeiten waren vorbei, dachte Joseph. Die Lane-Jungs konkurrierten nicht mehr mit Jungs aus Wanstead oder Liverpool oder Dublin um Plätze in den großen Teams. Sie konkurrierten mit Jungs aus dem Senegal und Madrid, Jungs, die kein Junkfood aßen und nicht an ihrem dreizehnten Geburtstag anfingen, Gras zu rauchen. Heute musste man gegen die ganze Welt antreten, und der Rest der Welt war nicht nur groß, sondern auch gut im Fußball.

Jemand wie Lucas’ Vater John hätte gesagt, dass es hier zu viele Ausländer gab und die englischen Jungs keine Chance hätten, aber Joseph sah nicht ein, warum sich die Fußballvereine für Spieler entscheiden sollten, mit denen sie nicht wettbewerbsfähig waren. Sein Vater hatte da andere Argumente. Ihm zufolge arbeiteten die Osteuropäer, die ihn um seinen Arbeitsplatz gebracht hatten, alle für weniger als die Hälfte seines ehemaligen Gehalts, lebten jeweils zu fünft in einem Zimmer irgendwo am Ende der Central Line, fuhren nach Hause, wenn sie ein paar Pfund zusammengespart hatten, blablabla. Man konnte nicht behaupten, dass Sergio Agüero und Eden Hazard und die übrigen Spieler sich zu billig verkauften. Sie machten andere arbeitslos, weil sie um Längen besser waren als die lokalen Spieler, und damit hatte Joseph kein Problem. England war die reichste Fußballnation der Welt, aber mit den Engländern oder zumindest den englischen Spielern hatte das nichts zu tun.

»Warum nimmst du dir nicht eine kleine Auszeit, John? Vertrittst dir ein bisschen die Beine?«

»Das geht jetzt wohl schlecht, oder? Er kommt rüber. Das sieht doch aus, als würde ich wegrennen. Wenn er Stunk will, kann er ihn haben.«

»Er will keinen Stunk. Er will mit dir reden.«

»Ich will Stunk.«

»Nein, willst du nicht.«

Der Schiedsrichter kam außer Atem und wütend bei ihnen an.

»Was haben Sie zu mir gesagt?«

»Du bescheißt, wo du kannst.«

Joseph nahm interessiert zur Kenntnis, dass in solchen Situationen das Wiederholen der Beschimpfung einen gewissen Nachteil für den Beschimpften bedeutete. Der Schiedsrichter war bei seiner Frage eher von einer Antwort wie »Nichts« oder vielleicht einer Entschuldigung oder einem versuchten Themenwechsel ausgegangen. Die Wiederholung machte eine Handlung erforderlich, was den Schiedsrichter in eine schwierige Position brachte. Er war Schiedsrichter. Er konnte niemanden schlagen. Er entschied sich stattdessen für einen Stoß gegen die Brust, einen Stoß, der fest genug war, um John umzuwerfen.

»Alles klar«, sagte John. »Das wird gemeldet.«

»Nur zu«, sagte der Schiedsrichter. Und dann drückte er John seine Pfeife, seinen Notizblock und seine Karten in die Hand.

»Mir reicht’s«, sagte er und ging in Richtung der Umkleidekabinen davon.

»Ergebnis«, sagte John, noch immer auf dem Boden sitzend. »Du musst pfeifen. Sobald du auf dem Platz bist, kannst du den Elfmeter rückgängig machen.«

John war fünfundvierzig, der Schiri sah aus wie Mitte fünfzig. Joseph war zweiundzwanzig. Er ging aufs Feld und sagte den Jungs, das Spiel würde abgebrochen. Manchmal wäre er lieber nicht der einzige Erwachsene von York Road gewesen.

Den ganzen Samstagmorgen lang regnete es in Strömen, und im Geschäft war wenig los. Irgendwann würden die Kunden kommen, aber sie schoben es auf, was bedeutete, dass am Nachmittag viel Betrieb herrschen würde. Mark ließ die Mitarbeiter fegen und schrubben und die Gewürze sortieren, aber um elf Uhr konnte auch er nicht mehr vorgeben, dass noch viel zu erledigen wäre, und so überließen Joseph und Cassie den Tresen Saul und gingen nebenan einen Kaffee trinken. Cassie studierte an der University of North London, und wegen der Strapazen der vergangenen Nacht war ihr Samstagsjob für sie jedes Mal eine Tortur. Weil sie ungefähr im selben Alter wie Joseph war, nahm sie meist an, ihm ginge es ähnlich, obwohl das nie der Fall war. Nach dem Spiel hatte er sich etwas zu essen gemacht, hatte dann mit seiner Mutter ein wenig ferngesehen und war anschließend schlafen gegangen. Er sagte Cassie nie, dass sie verschieden waren. Sie legte zu viel Wert darauf, dass sie gleich waren.

»Ich bin so am Arsch«, sagte sie, als sie bestellt und sich gesetzt hatten.

»Ja?«

»Hausparty.«

»Ah.«

»Ein paar waren noch am Feiern, als ich zum Arbeiten aufgestanden bin. Ich sag dir, nimm bloß kein Keta, wenn du am nächsten Morgen um neun rausmusst.«

»Ich merk’s mir.«

»Das versuche ich auch immer. Aber dann nehme ich Keta und vergesse es.«

Aber das tat sie eigentlich gar nicht. Sie kam zur Arbeit und verkaufte Leuten Fleisch, auch wenn er vermutete, dass sie im Geschäft nicht wirklich anwesend war, sondern nur ihr Körper. Er konnte es nicht genau wissen, da er sie nie anders gesehen hatte, aber er hoffte, dass mehr an ihr dran war, als sie ihm Samstag für Samstag zeigte.

»Was hast du denn gemacht?«

»Ich hatte einen Ruhigen.«

»Okay.« Sie hörte nicht richtig hin. Er merkte, dass sie abgelenkt war, und das nicht nur durch ihren bejammernswerten Zustand.

»Würdest du mir eine Frage beantworten?«, sagte sie schließlich.

»Wahrscheinlich ja.«

»Sicher?«

Das war die weiße studentische Version jener Sätze, die mit »Ist nicht persönlich gemeint, aber …« begannen. Was darauf folgte, war durchweg persönlich und hatte immer, immer mit seiner Hautfarbe zu tun. Er bevorzugte Cassies Umgang mit dem Thema, aber das hieß nicht, dass es ihm willkommen war oder er es angemessen fand.

»Nicht hundertprozentig, nein. Darum habe ich ›wahrscheinlich‹ gesagt.«

»Soll ich dann lieber nicht fragen?«

»Das kann ich dir nicht sagen. Aber wenn du meinst, es könnte beleidigend sein, dann lass es vielleicht lieber.«

»Ich glaube eher nicht. Aber wenn doch, sag einfach Stopp, und ich höre auf.«

Joseph sagte nichts, um das Ausmaß seiner Begeisterung wie auch seiner Zurückhaltung zu signalisieren.

»Heißt das: ›Sprich weiter‹?«

»Das heißt, ich sage gar nichts.«

»Alles klar. Ich hatte irgendwie vergessen, was es heißt, wenn du gar nichts sagst.«

»Mensch, Cassie. Bring es einfach hinter dich.«

»Es geht um Beziehungen.«

»Ah, okay. Über Beziehungen weiß ich einfach alles. Völlig klar, dass du damit zu mir kommst.«

»Na ja, es geht vielleicht nicht einfach nur um Beziehungen.«

»Wer hätte das für möglich gehalten.«

»Es geht um Beziehungen zu schwarzen Jungs.«

»Soweit ich weiß, ist das inzwischen so ziemlich überall auf der Welt legal. Aber natürlich kann es einen an manchen Orten eher in Schwierigkeiten bringen als an anderen. North London ist okay.«

»Oh. Ja. Nein. Das meinte ich …«

»Das war ein Scherz.«

»Ah.«

»Also …?«

Sie atmete tief durch.

»Stimmt es, dass schwarze Mädchen es nicht mögen, wenn weiße Mädchen mit schwarzen Jungs zusammen sind?«

»Bist du mit einem Schwarzen zusammen?«

»Nicht zusammen. Ich hatte was mit ihm. Und ich würde gern noch mal was mit ihm haben.«

»Er hätte bestimmt nichts dagegen.«

Cassie zeigte sich zwar samstags nie von ihrer besten Seite, aber Joseph konnte sich vorstellen, dass sie so ziemlich jeden um den Finger wickeln konnte, wenn sie es darauf anlegte.

»Schon, aber ist es falsch von mir?«

Er konnte diesen Scheiß nicht mehr hören.

»Woher soll ich das wissen?«

»Würdest du was mit einer Weißen anfangen?«

»Wieso fragst du mich nicht, ob ich schon mal mit einer Weißen zusammen war?«

»Oh. Und, warst du?«

»Natürlich.«

»Und hatte irgendwer ein Problem damit oder so?«

»Ja. Ihr Großvater.«

»War er Rassist?«

»Nein. Er war Veganer. Es gefiel ihm nicht, dass ich hier arbeite.«

»Echt?«

»Nein. Er war Rassist.«

»Okay. Aber ich meinte, du weißt schon, Leute aus deiner Community.«

Seine Community. Er wollte noch immer, dass seine »Community« der Ort war, an dem er lebte, eine Gemeinschaft, der alte weiße Frauen und junge muslimische Männer angehörten, litauische Kinder, Mädchen mit einer mixed Abstammung, asiatische Eltern, jüdische Taxifahrer. Doch das war sie nie. »Nein«, sagte er. »Den Nachbarn war es egal.«

»Wieso habt ihr euch getrennt?«

»Weil ich fremdgegangen bin und sie es herausgefunden hat. Das wird dir kaum weiterhelfen.«

Sie warf ihm einen missbilligenden Blick zu.

»Ich war neunzehn«, sagte er. »Das kommt vor.«

»Meine Beziehungen sind alle gescheitert, weil irgendwer fremdgegangen ist«, sagte Cassie.

»So ist das wohl«, sagte Joseph. »Bis man heiratet und verheiratet bleibt und dann einer von beiden stirbt.«

Darüber dachten sie schweigend nach und kehrten nicht mehr zum Thema Beziehungen zurück.

Die hübsche dunkelhaarige Frau kam herein, als es noch regnete und fast niemand im Geschäft war. Beinahe hätte er Cassie zur Seite geschubst, um sie zu bedienen. Sie kam in letzter Zeit nicht mehr zusammen mit der blonden Frau, und Joseph wusste nicht, ob das Zufall war oder ob es etwas mit ihm zu tun hatte. Darüber dachte er seit ungefähr drei Wochen nach, er konnte offenbar einfach nicht anders. Während er sich also fragte, ob die dunkelhaarige Frau ohne ihre Freundin kam, weil sie mit ihm flirten wollte, hatte er sich auch zu fragen begonnen, ob irgendetwas mit ihm nicht stimmte. Vielleicht brauchte er eine Freundin. Es war schon eine Weile her. Vielleicht führte der Mangel an Sex zu der Vorstellung, dass Frauen, die sich nach Lammschenkeln und Brüsten von freilaufenden Hühnern erkundigten, eigentlich nach etwas ganz anderem fragten. Vielleicht redete die laute Blonde, wenn sie von Schweinelenden sprach, tatsächlich über ein Stück Fleisch. Vielleicht sollte er einmal herausfinden, ob Kayla immer noch mit Anthony T-C zusammen war.

»Hallo, Joseph.«

»Hallo.«

»Also, was will ich denn? Ach ja …«

»Entschuldigung, ich kenne Ihren Namen gar nicht. So kann ich Sie nur mit ›Hallo‹ begrüßen, was ein bisschen unhöflich klingt.«

»Ach, kein Problem.«

Meinte sie, es wäre kein Problem, um ihm zu signalisieren, dass sie es ihm nicht übelnahm? Oder weigerte sie sich, ihm ihren Namen zu nennen? Wenn das der Fall wäre, würde er sich abgewöhnen, sich jemals wieder irgendetwas zu fragen.

»Also. Steak. Viel Steak. Und Burger.«

»Okay. Wie viel Steak ist denn viel Steak?«

»Sie würden alles aufessen, was ich kaufe, aber so viel kann ich mir gar nicht leisten, und es ist auch nicht gut für sie.«

Also kein Name. Er kam sich nicht oft dumm vor, vor allem nicht in Gegenwart von Frauen – nicht dass er viele Frauen ihres Alters gekannt hätte und nicht dass er gewusst hätte, wie alt sie war. (Fünfunddreißig? Er hoffte, dass sie nicht älter war. Mit zehn Jahren Abstand hätte er sich arrangieren können, auch wenn es eigentlich dreizehn Jahre wären, aber das war das Äußerste. Scheiße. Wer bat ihn denn, sich mit irgendetwas zu arrangieren? Sie gewiss nicht. Sie verriet ihm ja nicht einmal ihren Namen.)

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: