8,99 €

Mehr erfahren.

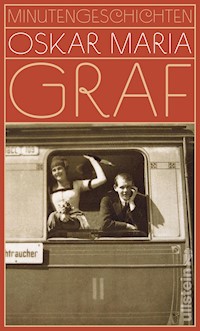

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Prallvoll mit burlesken und dramatischen, heiteren und traurigen Begebenheiten sind diese Geschichten vom Leben in der Stadt und auf dem Land. Liebevoll porträtiert Oskar Maria Graf amtsaufsässige Grantler und sauf- und streitlustige Originale, erzählt von unglücklichen Lieben und maßloser Habgier, von Bauernschläue und bäurischer Dickköpfigkeit.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Das Buch

Oskar Maria Graf, der große Volksschriftsteller, schaut den Leuten in diesen 24Geschichten liebevoll, aber ganz genau »auf’s Maul«. Mit Witz und Einfühlungsvermögen schildert er die Menschen mit all ihren Tugenden und Fehlern, ihren Wünschen und Sehnsüchten. Seine Kalendergeschichten sind kräftige und deftige Momentaufnahmen, die das Leben mit seinen Freuden und Schattenseiten in seiner ganzen Spannweite einfangen: Arbeit, Geburt und Tod und alles, was dazwischen liegt – »das bißerl Leben«, wie es die Bauern selbst nannten.

Diese Erzählungen sind nicht am Schreibtisch erdacht, sondern Frucht der Erfahrung eines bewegten Lebens und Werk eines passionierten Beobachters: »Alles, was ich niederschreibe, habe ich dem Stoff nach aus Gerichtssälen, von Begebnissen, die ganz kurz und lakonisch in der Zeitung standen, viel haben mir Freunde erzählt, und viel habe ich selber erlebt. (…) Es ist schon so – man muß das Gewöhnliche, das Alltägliche nehmen, sonst wird alles verlogen und untypisch.«

Die Geschichte von der schiefen Matratze wurde 1994 unter dem Titel Hölleisengretl von Jo Baier mit Martina Gedeck und Hubert von Goisern verfilmt.

Der Autor

Oskar Maria Graf wurde 1894 in Berg am Starnberger See geboren. Von 1911 an lebte er als Schriftsteller in München. Bereits in Wien im Exil, protestierte er 1933 mit seinem berühmten Verbrennt mich!-Aufruf gegen die Bücherverbrennung und gegen die Regierung der Nationalsozialisten. Ab 1938 lebte er in New York, wo er am 28.Juni 1967 starb.

In unserem Hause sind von Oskar Maria Graf bereits erschienen:

Das bayrische Dekameron · Bolwieser · Kalendergeschichten · Das Leben meiner Mutter · Unruhe um einen Friedfertigen · Die Weihnachtsgans und andere Wintergeschichten · Wir sind Gefangene

Oskar Maria Graf

Kalendergeschichten

Ausgewählt von Ingrid Simson

Mit einem Vorwort von Konstantin Wecker

List Taschenbuch

Die vorliegende Fassung folgt der Erstausgabe von 1929, die im Drei Masken Verlag A. G., München/Berlin, erschien.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.ullstein-buchverlage.de

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-0863-0

1. Auflage Juli 2009

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2009

Konzeption: semper smile Werbeagentur GmbH, München

Umschlaggestaltung: bürosüd° GmbH, München

Titelabbildung: © mauritius images/j-curve

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzung wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

E-Book: CPI – Clausen & Bosse, Leck

Vorwort

Oskar Maria Graf dem drohenden Vergessen zu entreißen und ihm schließlich den Spitzenplatz in der deutschen Literaturgeschichte zu verschaffen, der ihm gebührt, dafür haben sich mehrere Generationen seiner begeisterten Leserinnen und Leser eingesetzt. Sein Name ist heute mehr Leuten ein Begriff als in den Jahrzehnten direkt nach Krieg und Faschismus. Seine Texte haben in Schulbücher Eingang gefunden, seine oftmals packenden Darstellungen zentraler Ereignisse und Vorgänge der jüngeren deutschen Geschichte werden zunehmend in historischen Werken zitiert. Es gibt eine aktive Oskar-Maria-Graf-Gesellschaft, eine Oskar-Maria-Graf-Homepage und einen kleinen Boom an Oskar-Maria-Graf-Straßen. Zu diesen Erfolgen gehören zweifellos auch die prominent besetzten Verfilmungen seiner Romane Bolwieser durch Rainer Werner Fassbinder 1976, Anton Sittinger durch Rainer Wolffhardt 1979 und der Kalendergeschichte von der Hölleisengretl durch Jo Baier 1994. Kurzum, das Werk dieses großen Schriftstellers wird auch im 21.Jahrhundert präsent sein und bleibt kommenden Generationen als urbares Feld erhalten.

Vor allem der autobiographische und der zeithistorische Graf ist es, der mit seinen Werken wie Wir sind Gefangene, Das Leben meiner Mutter, Unruhe um einen Friedfertigen oder Gelächter von außen die heutigen Leser anzieht. Werke also, die den dramatischen Beginn des 20.Jahrhunderts in Deutschland aus sehr persönlicher Sicht beschreiben, und da kann man froh sein, einen erzählerisch so großartigen, aber auch zuverlässigen Berichterstatter wie eben Oskar Maria Graf zu haben.

Jetzt also die Kalendergeschichten: »Herr bin i auf mein Hof, aus!« Aber auch in dieses bäuerliche Leben schwappt die große Geschichte hinein, Revolution oder Nazi-Machtergreifung, wirtschaftlicher Niederbruch und staatliche Neuregelungen. Eingriffe von außen, die überfallartig und keineswegs bestellt in das selbstgenügsame Leben der Bauern eindringen. Und die Art und Weise dieses jeweiligen Eindringens nimmt der großen Geschichte schon wieder alles Große und Historische, drückt es ab ins Anekdotische und Lachhafte. »Der Staat«, das ist entweder eine Ansammlung von Wichtigtuern, die bald wieder verschwindet, oder ein Bezirksamtmann auf seinem Radl oder ein Brief aus der Landeshauptstadt, wo man kein Wort versteht. »Die Geschichte«, das sind irgendwelche Spinner, die ins Dorf kommen, Nachrichten aus der Stadt, über die alle miteinander nur die Köpfe schütteln können oder mal wieder ein vermaledeiter Krieg, den man doch genauso gut auch nach der Erntezeit hätte anfangen können.

In der Stadt wiederum irrt ein arbeitsloser Kriegsinvalider bei Eiseskälte durch die Nacht, sucht Unterschlupf und Wärme im Theater, aus dem gerade die feine Gesellschaft kichernd und Pläne für neue Vergnügungen schmiedend strömt, und landet auf dem Polizeirevier. Eindringlich zeigt Graf die Einsamkeit und die fröhliche Ausgelassenheit, die in der Stadt herrschen, die bittere Armut und den unglaublichen Luxus. Der vom Pech Verfolgte, das bettelarme Dienstmädchen und die im Überfluß schwelgende Geliebte eines steinreichen dubiosen Geschäftsmannes leben hier dicht beieinander.

Was haben uns Heutigen diese Geschichten vom Land und aus der Stadt mitzuteilen? Was sollen, was können wir mit einem Oskar Maria Graf anfangen, der uns von den Sorgen und Nöten und Alltagsbegebenheiten der Leute aus Tuffing und Leitelfing und Mettenwang und aus München berichtet?

Dieses Vorwort zum Anlaß erneuter Lektüre nehmend, war ich überrascht, diese Frage sehr eindeutig beantworten zu können, und zwar dahingehend, daß in diesen vielen kleinen Geschichten ein unermesslicher Schatz an Lebenswissen, ja, Lebensweisheit liegt. Das kommt alles so ganz nebensächlich daher, so ganz aufgehoben im scheinbar Lapidaren. Aber gerade wenn man diese Kalendergeschichten als Heutiger liest, längst abgetrennt von Natur und Vieh, ohne allzu intensiven Bezug zu Jahreszeiten und Wetter, weitestgehend befreit von den Zwängen brutaler körperlicher Arbeit, kurz, als jemand, der nur um 4 oder 5 in der Früh wach ist, wenn er die Nacht davor durchgemacht hat … dann fällt einen die über Jahrhunderte erworbene Weisheit in diesen Geschichten direkt an, dann sind diese Kalendergeschichten ein Tor zur Demut. Schlimmer und besser noch: diese kleinen Geschichten sind zum Teil die reinste Beschämung, wenn man zum Beispiel feststellen muß, wie so mancher vermeintliche Dorftrottel mit einer Würde durchs Leben und im Besonderen in den Tod geht, die heute selbst den größten Weisen kaum gelingt. Dann aber werden wieder Schicksale berichtet, die in ihrer schlichten Wucht jedes scheinkluge Analysieren zum Schweigen bringen. Graf zeigt Menschen, die mit Witz und Hartnäckigkeit auch schwierigste Situationen meistern – aber auch solche, die an einem dummen Zufall jämmerlich zugrunde gehen.

Doch, doch: diese Kalendergeschichten vermögen zu uns zu sprechen. Sie sind, wie man neudeutsch sagen würde, bestens geeignet, uns zu »erden«, uns also mit beiden Füßen wieder auf den Erdboden zu bringen. In dieser Zeit der ständigen Ablenkung, im eisernen Griff der Zerstreuungsindustrie, ist so eine Erdung von unschätzbarem Wert. Sie erst mobilisiert im Menschlichen den Menschen, das aber konnte nie einer virtuoser als Oskar Maria Graf – zum Beispiel in diesen wunderbaren Kalendergeschichten.

Konstantin Wecker

Vom Land

Das Katzerl

Seinerzeit, als meine Mutter im elften Kindbett lag, hatten wir eine Dirn im Haus, die hieß Liesl. Die war mordsgroß und stark und sah mit ihren neunzehn Jahren schon aus wie eine gute Fünfundzwanzigerin. Sie hatte einen langen, derben Kopf, strohblonde, krause Haare und blaue Augen. Ihr gesundes, rotes, sommersprossiges Gesicht hatte etwas leicht Tölpelhaftes, besonders dann, wenn sie beim Lachen ihre großen, gelblichen, mandelförmigen Zähne zeigte. Ihr Gang war ungeschlacht, der massige Oberkörper hing ein wenig nach vorne, und ihre runden Schultern waren durch die dicken, fleischigen Arme so beschwert, daß sie sich wie zwei mächtige, harte Ballen über die gewölbte Brust bogen.

Die Liesl schlief oben auf dem Juchhee, das heißt in einer erst kürzlich ausgebauten, einfenstrigen Kammer direkt unter dem Hausgiebel. Rechts und links von der schmalen Stiege, die dort hinaufführte, dehnte sich der sogenannte Getreideboden aus, lief nach beiden Seiten unter das Gebälk des schief abfallenden Daches, wurde vorne von der Innenseite der Hausmauer abgegrenzt und hinten zur Hälfte von den festeingedrückten Heustöcken der Tenne, die bis zu den Ziegeln des Dachinneren reichten. Die andere Hälfte war frei, und wenn man am scharfen Bodenrand stand, konnte man zirka drei Meter tief unten die Häckselmaschine auf dem Pflaster stehen sehen, daneben das Loch des Häckselschachtes, der in den Stall hinunterging, und weiter vorne, noch tiefer, war die lange, breite Einfahrt, in welcher die verschiedenen Wagen nachts standen.

Von hier aus gelangte man durch eine Tür in den Stall, das mächtige, zweiflügelige Tennentor vorne schloß wiederum diesen Gang ab.

Oft schon hatte mein Vater die Liesl geschimpft, weil sie stets mit einer brennenden Kerze über ihre Stiege hinaufging. Weiß Gott, eine zufällige Ungeschicklichkeit, irgend ein wegfliegender Funke, und das dürre Heu konnte Feuer fangen, der schädlichste Brand hätte entstehen können. Die Liesl aber folgte nicht.

Eines Nachts, als sie wieder so die Stiege hinauftrappte, hörte sie ein verdächtiges Geräusch auf dem Getreideboden. Sie rumpelte schnell bis zu letzten Stufe empor, hob ihr flackerndes Licht in die Höhe und spähte umher. Grade noch sah sie so etwas wie eine männliche Gestalt, die auf den Heustock zuhuschte und auf einmal wie verschwunden war. Vielleicht war es Dummheit, Neugier oder auch ein lahmer Schreck – die Liesl schrie nicht, lief nicht in ihre Kammer und schloß ab, jagte auch nicht über die Stiege hinunter. Sie blieb fest stehen und leuchtete genau nach der Richtung, wo die Gestalt verschwunden war. Sie hörte Rascheln im Heu, schärfte ihre Augen noch mehr und bemerkte einen wuschelhaarigen, schwarzen Kopf, der aus dem Heustock herausragte und auf dem Boden auflag.

Nun kam aber etwas ganz Unerwartetes. Die Liesl lief immer noch nicht schreiend auf und davon, sondern trat auf den Getreideboden, stellte vorsichtig die brennende Kerze hin und ging auf den Kopf zu. Kaltblütig, überlegt und doch wieder behutsam tappte sie hin, tastete das Heu ab, bückte sich, fühlte das Haar und fing an, es fast zärtlich zu streicheln. »Mei Katzerl, jaja, mein Miemerl, mei Katzerl! Miemerl, Miemerl, Katzerl!« brümmelte sie arglos schmeichelnd, streichelte nochmal und nochmal und umklammerte plötzlich mit aller Kraft den heißen Hals des Mannsbildes, drückte ihm fest die Kehle zu und schrie, was sie konnte: »Ei’brecha! Helft’s, Ei’brecha san do! Beck, Beck!! Ei’brecha! Helft’s! Helft’s!«

Der Mann unter ihr drückte schnaubend nach vorne, stieß mit seinen Fäusten auf sie, wollte aus dem Heu, aber die Dirn ließ nicht locker und schrie immer ärger, bis die Bäckergesellen in der Kammer unter der ihrigen daherkamen.

»Do! Doher! Do is er! I hob’n scho! Do-doü« plärrte sie und rang mit dem halb herausgeschlüpften Mann wie eine Wilde: »Do! Doher! Helfts!« Unser Schießer, der rote Kaspar, sprang herbei und warf sich wie ein plumper Bär auf den Kerl. Der Mischer Aufeder war auch schon da und half ihm, mein Vater kam, mein älterer Bruder, und das ganze Haus wurde rebellisch. Die zwei Gesellen packten den um sich schlagenden Einbrecher an Armen und Füßen und schleppten ihn in die helle Backstube hinunter. Dort erkannte man ihn als einen ehemaligen Knecht von unserem Nachbarn Windl. Die zwei Gesellen hatten ihn ziemlich wüst zugerichtet. Das Blut rann ihm aus Maul und Ohren, Kratzer hatte er im Gesicht, die Fetzen hingen ihm vom Leib. Er schlotterte wie Espenlaub und weinte gar noch. Es waren in der letzten Zeit mehrere unaufgedeckte Einbrüche in der Gegend geschehen, und es läßt sich denken, daß wir ihn allesamt für den Täter hielten. »Wos host du woll’n?« fragte ihn mein Vater scharf: »Bazi, schlechter, red’!«

»Gor-gornix! Ganz gwiß net, na, na gornix, Beck, gor nix!« wimmerte der zottelhaarige Bursch, und schon wieder schlug ihm der rote Kaspar eine ins Gesicht, daß es ihn drehte. Er fing zu schreien an und fiel buchstäblich aufs Knie: »Gornix, ganz gwiß nix, gornix Beck!« Bittend hob er die zitternden Hände.

»Lüag’ net, Hundling, misrabliga!« knurrte der Kaspar und schwang schon wieder seinen Arm.

»I-i-i-i hob ja bloß zu der Liesl einiwoll’n, Beck!« schrie da der Kerl schnell, und das rettete ihn. Mein Vater wollte schon die Starnberger Polizei antelefonieren lassen, aber jetzt fingen wir auf einmal alle zu lachen an.

»Zu da Liesl?« fragte mein Vater erheitert und schielte auf die kühne Dirn, die in einem fort abwehrend rief: »Wos, zu mir? … I-i-i woaß nix vo’ ünserer Bekanntschaft! Na-nana, it wohr is’s! G’log’n is’s!«

»Ja, ja ganz gwiß, ganz gwiß! I mog di ja sovui gern, sovui gern, Liesl! … I hob mir bloß nia wos z’ sogn traun!« wimmerte der Kerl abermals und stand auf. Wir lachten noch mehr.

»Mach daß d’ weiterkimmst, dappiger Kerl, dappiger!« sagte mein Vater schließlich, uns eins, zwei, drei war der Bursch schon davon.

Die Liesl mußte an diesem Abend allerhand Gespött hören, und grad weil sie sich gar so dumm dagegen wehrte, hänselte man sie immer mehr. Ganz zornig wurde sie zuletzt.

Etliche Tage später aber wurde der ehemalige Windlknecht doch von der Polizei verhaftet, und es stellte sich heraus, daß er wirklich alle Einbrüche verübt hatte.

»Liesl«, sagte daraufhin mein Vater lustig: »Meintwegen konnst jetz scho ’s Liacht oiwai nehma, wennst ins Bett gehst … Dös Katzlfanga host guat gmacht.« – »Ja«, meinte darauf die Liesl halb beleidigt: »Und do sogt ma’ nachha, i waar so schlecht und hätt’ Kerl …«

Wer stiehlt, hat auch das Gespött

I.

Beim Hammerschuster draußen – hinterhalb Würling, kurz bevor der Eberswangener Torfstich angeht, steht das niedere Gütlerhäusl – beim Hammerschuster lag der Alte schon seit etlichen Wochen zwischen Leben und Sterben. Erst vor einem knappen Jahr hatte er das Sach seinem Jakl übergeben. Nach hartnäckigem Streiten, wohlgemerkt. Alsdann, bei der Hochzeit vom Jakl, der eine Gfellersbergertochter von Straßlach geheiratet hat und mit dieser Partie zufrieden sein konnte – dreitausend Mark und eine Kuh sind damit ins Haus gekommen – alsdann also, bei der Hochzeit, tanzte der Alte noch wie ein Junger.

»Host d’ dir nachha aa ois’s richti ausdunga, Hammaschuasta? Host ös ois schwarz auf weiß beim Notar ausgmacht, wos dir zuasteh muaß?« fragte ihn bei dieser Gelegenheit der Steim von Rieding, weil ihm die Lustigkeit des Alten auffiel.

»Feit si’ nix! I hob mi scho g’sichert!« gab ihm der zurück. »Wenn er do net nochgebn hätt’, der Jakl, nachha hätt’ i iahm ewig no net übergebn …« Und dann erzählte er, listig mit seinen kleinen Augen zwinkernd, was er sich für seine alten Tage alles ausbedungen habe. Offenbar war’s zufriedenstellend, denn der Steim sagte beruhigt mit seiner bassigen Stimme: »Sowos konn ma si gfoin lossn. Do is koa unrechta Hakn dabei …«

Überdies aber – notarielle Abmachungen hin und notarielle Abmachungen her – wenn der junge Bauer ein schlechter Kerl ist, hilft alles nichts. Der Jakl hingegen war kein Unrechter Mensch. Sein Vater konnte sich nicht beklagen und fühlte sich sauwohl als Austrägler. Er wünschte sich nichts anderes als ein langes Leben. Aber Gottes Wege sind wunderbar, steht im Katechismus, hingegen im Würling-Eberswangener-Riedinger Revier heißt es ganz anders. Da sagt man: »Der Herrgott macht’s allmal mit Fleiß so, wie’s uns nicht paßt.«

Ein alter Bauer, der seiner Lebtag von früh bis spät gearbeitet hat, fängt das Saufen an. Er sauft wie ein Loch. Das trifft man hundertmal. Gut, der alte Hammerschuster hatte jeden Sonn- und Feiertag seinen vollen Rausch, und das vertrug er nicht. Nach einem halben Jahr fing er zu kränkeln an und samtdem, daß er zu der Kohlhäuslertraudl nach Walchstadt etliche Male mit seinem Urin hinüberging, samt der Traudl ihrem »Gsundwasser« wurde es nicht mehr besser mit ihm. Er war, wie man sagt, »zusammengesoffen«. Auch der Bezirksarzt Meisinger von Eglhofen, den der Jakl eines Tages herüberholte, konnte nichts mehr ausrichten.

Seltsam war bloß eines: nämlich warum der alte Hammerschuster jedesmal, wenn der Pfarrer zu ihm kam und von den Sterbsakramenten anfing, so hartnäckig ablehnte. Es stellte sich dabei auch heraus, daß er überhaupt schon das zweite Jahr nicht mehr gebeichtet und kommuniziert hatte. Das war recht dumm – hm, warum denn? Hm, wie denn jetzt das? fragte sich der hochwürdige Herr Pfarrer, fragten sich die jungen Hammerschusterleute. Ein Unrechter Mensch war er doch nicht, der Alte. Weswegen also war er so lang der Beicht’ und Speisung aus dem Wege gegangen?

Indessen weder der Geistliche noch die jungen Leute brachten’s heraus und, was viel ärger war, der Alte konnte doch heut’ oder morgen die Augen auf ewig zumachen, aber stets sagte er zum Pfarrer: »Nana, na-nana, Hochwürdn, nana … Soweit is’s no lang net mit mir! Na-na, a so a oita Baur ist zach wia Juchtnleda … Mit dö Sterbsakramente do is’s noch Zeit gnua, Hochwürdn.« Und ständig, wenn er sich so weigerte, richtete er sich im Bett auf und plagte sich zu einem »gesunden Gesicht«.

Es war auffällig, wie gesagt, es war höchst sonderbar.

Die junge Hammerschusterin pflegte den Alten. Sie hatte ein recht einschmeichelndes Wesen. Sie machte die ekelhaftesten Sachen mit einem freundlichen Gesicht, sie war immer grundgut heiter, wenn der Kranke von ihr etwas verlangte, was ihn selber genierte. »Ja-ja, Vata, gell, Vata!« sagte sie zu allem, richtete ihn im Bett auf, wusch ihn, gab ihm das Essen ein, schob ihm die Leibschüssel unter – kurzum, sie war die reinste barmherzige Schwester. Und zu ihr wurde der Hammerschuster denn auch zutraulicher. Ihr zeigte er’s, wenn ihm was weh tat, ihr jammerte er auch hin und wieder vor, aber sie fing nie an von den Sterbsakramenten, sie sagte bloß immer: »Ja, ja, Vater, ös werd scho wieda … A kranka Mensch muaß hoit oiahand aussteh …«

Nicht ein Wort vom Sterben ließ sie fallen. Aus ihrem Gesicht und aus ihren Augen konnte einer nichts anderes lesen als das: Hammerschuster, du stirbst nicht. Du wirst schon wieder.

Trotzdem aber – es liegt einer nicht umsonst hilflos da, es denkt einer dabei in einem fort nach – der Alte war voller Mißtrauen mitunter. Er spürte es doch selber am besten, wie es um ihn stand. Es ging aus dem Leben, jeden Tag mehr, jede Stunde sicherer. Es war ihm zeitweise, wie wenn’s inwendig in ihm anfange zu bröckeln, wie wenn alles langsam faulig gärte.

Er schaute matt auf die Junge und ärgerte sich auf einmal über ihr zuversichtliches Gesicht.

»Du drahst mi net o … I wer nimma! … Mit mir geht’s o’warts …« stöhnte er einmal.

»Aba Vata! … Mein Gott, dös moant ma oft«, wollte sie sich hinausreden, und diesmal schien’s dem Kranken doch, als husche etwas wie ein Mitleid über ihr Gesicht. »Brauchst wos, Vata?… Wo tuat’s dir denn weh?« fragte sie wiederum. Und da sagte der Alte noch trübseliger: »Hoi an Löffla uma, aba schnell … U-und zon Pfarra konnst aa aufischicka … Aba b’sinn’ di nett … I glaab, ös geht dahi …«

Die Marie war baff. Einen Augenblick war es ganz dumm in ihr. »An Löffla, Vata?« fragte sie nochmal. Wie kam denn jetzt das? Mit dem war der Alte doch seit Jahr und Tag feind.

»Geh zua, hoi ’n! Geh zua!« hauchte der Kranke dringender, und da ging sie denn ohne Widerrede.

Als sie draußen war, knirschte der alte Hammerschuster und verzog sein Gesicht sehr schmerzhaft, er schaute zur Decke hinauf, hielt die Augen mit Gewalt weit offen, und da war was drinnen, in diesen Augen, wie hilflose Ohnmacht, wie mürrische Trübseligkeit …

Hinwiederum, jeder, der ihn so gesehen hätte, würde sich insgeheim gesagt haben: »Der wartet auf was! Dem brennt was im Innern, das er noch unbedingt vor dem Abmarsch in die Ewigkeit loswerden will.«

II.

Nach einer Zeit also standen der Nachbar Löffler und der Pfarrer in der Austragskammer vor dem Bett vom Hammerschuster. Der Löffler war fast verlegen, ärgerte sich offenbar darüber und fragte ziemlich kratzbürstig: »No, wos is’s denn nachha, Jakl?… Wos wuist mir denn?« Er hatte auch allen Grund zum Grantigsein, denn die Feindschaft hatte seinerzeit einzig und allein der Hammerschuster heraufbeschworen, nicht er. Und jetzt, jetzt auf einmal sollte schnell wieder alles eingerenkt werden. Richtig kindisch war das!

Vor zwei Jahren nämlich, in einer stockdunklen, nebelnassen Herbstnacht, stieß der Löffler, der beim Ferkelmarkt in Eglhofen gewesen war, auf dem Würlinger Wiesenfußweg mit einem Menschen zusammen, der ihn sofort grimmig anbellte, ob er keine Augen im Kopf habe. Der Stimme nach war’s der Hammerschuster, sehen konnten die zwei einander nicht recht.

»No, jetzt werd’s guat! … Jakl? Bist ös du … No, wos bist d’ denn glei so kritisch?« lachte der Löffler gar nicht weiter beleidigt und blieb stehen. »Wos treibt denn jetz di no so spat bei der Nocht umanand?« Und er wollte ein Zündholz anzünden. Aber der andere gausterte fuchtelnd herum umd schimpfte bloß noch ärger: »An Dreck bin i! … Siach, dappiga! Schaug an andermoi richti, bsuffers Wogscheitl! … Dös geht di gor nix o, wos ander’ Leit bei der Nocht teahna!«

Das trieb dem Löffler denn doch den Zorn in den Kopf. Erstens war er nicht besoffen und zweitens war das Zusammenrennen nicht so arg gewesen. Er blieb baff stehen und vergaß ganz und gar, das Zündholz anzuzünden.

»Tjaaa, wos is denn jetzt dös? … Ja-aa, bist d’ denn du verrückt wordn, Jakl?« knurrte er. »Himmikreizdreiteifi, du spinnst ja direkt!«

Aber es war schon aus. Der Mensch fing auf einmal zu laufen an und plärrte bloß noch aus dem Dunkel: »Am Orsch leck mi, Hammi, saudumma!« Weg war er. Der Löffler spürte das leichte Zittern des moorigen Wiesenbodens unter seinen Füßen, wußte – da rennt einer wie der Teufel, hob den Kopf verwirrt, schüttelte ihn benommen, schrie schließlich noch einmal »Jakl«, und als niemand mehr angab, ging er verärgert weiter.

Dieses Erlebnis ließ natürlicherweise dem Löffler keine Ruhe. Er kam denn auch am andern Tag zu seinem Nachbarn und stellte ihn zur Rede.

Aber was passiert da? Der Hammerschuster leugnete alles hartnäkkig ab.

»Ah!« spöttelte er schier bissig: »Ah, do host ja doch direkt traamt! … I bin gestern auf d’ Nocht übahaaps net aus’n Haus g’wen … Geh, jetzt sowos! Hm, wos du do ois in dein’ Rausch gsehng hobn wuist! … Hm-hm, jetzt werd’s guat!«

Der Löffler wurde noch baffer. Er schaute seinem Nachbarn fest in die Augen. Die waren unsicher.

»Ja Herrgott, Jakl, i hob doch dei’ Stimm’ kennt … Tja-ja, du werst doch it glaabn, daß i einfach so mir nix, dir nix wos daherverzoi … Mir is’s doch gleich, wos du auf d’ Nacht machst, aba a so hättst mi net o’redn braucha! Dös is ja direkt schandmassi g’wen!« widersprach der Löffler, und weil er steif und fest dabei blieb, fing der Hammerschuster auf einmal das Streiten an. Hitzig und bösartig schimpfte er, und der Nachbar blieb ihm auch nichts schuldig. Es hätte vielleicht sogar eine Rauferei gegeben, wenn der Häusler nicht plötzlich mit den hämischen Worten: »Tha, do mog i übahaaps nix mehr redn … Do geh i!« ins Haus geschlüpft wäre.

Seitdem also waren die zwei feind zueinander, und deswegen fragte der Löffler jetzt so ungut. Der Kranke richtete seine Augen bitthaft auf ihn und fand das Wort nicht gleich.

»No … Jakl, i trog dir ja nix mehr noch … Dö Gschicht is jetz vorbei … Vielleicht hob i mi wirklich g’irrt«, sagte nunmehr der Löffler versöhnlicher, denn vor einem Sterbenden mag man nicht mehr hart sein.

Jetzt aber sagte der Hammerschuster auf einmal: »Na-na! Na, Hansgirgl!« Und das verwunderte jeden.

»Wo denn?« fragte der Löffler wiederum. »Wos –«

»Du hast di it g’irrt … I-i bi’s schon gwen sellmois«, stammelte der Kranke matt, und wiederum staunten ihn alle an. Er hüstelte hart und schnappte nach Luft.

»O-h-oh, o mein Gott«, seufzte er. Elendiglich schaute er drein, den Schweiß trieb es ihm auf die blasse Stirn. Auch der junge Hammerschuster kam jetzt in die Kammer.

»Vata?« fragte dessen Weib mitleidig: »Wos is’s denn, Vata? … Brauchst wos?«

Der Kranke schüttelte kraftlos seinen alten Kopf hin und her. »Na-na, e-e-s geht scho-o-o wieda …«, und schneller hauchte er aus sich heraus: »I-i hob an Baron Kefel seine vier Stiefi gstoin … Hoit’s ös … An Troadbodn, hinter der Truha san’s!«

Alle, die da standen, waren stumm. Die junge Häuslerin wurde blaß und rot auf einmal und ging aus der Kammer, der Jakl bekam auch ein beschämtes Gesicht, der Löffler blickte seltsam ergriffen auf seinen einstigen Feind, und in der Miene des Pfarrers hellte sich etwas auf, das ungefähr heißen konnte: Also doch noch!

»I-i mächt beichtn und speisn«, wimmerte der Hammerschuster ganz müd, aber erleichtert. Der Löffler ging hin und drückte ihm die kalte Hand, nickte und tappte mit dem jungen Häusler aus der Kammer. Draußen, auf dem Gang, trafen sie die Marie mit den verstaubten vier Stiefeln.

»Do-do san’s«, stotterte sie, und alle drei gingen über die Stiege hinunter, in die schon leicht angedunkelte Kuchl. Schnell nahm die junge Häuslerin einen Putzhader und wischte die Stiefel ab. Der Löffler hob einen auf – ein pfennigguter, langschaftiger linker Reitstiefel war es. Der Jakl musterte einen anderen mit nicht so langem Schaft. Er war wiederum ein linker. Sie schauten alle vier an und alle, alle waren sie – linke. Sie stockten, glotzten sich gegenseitig an, stockten noch einmal und mußten plötzlich lachen.

»Tja, hm-hm, tja, host jetzt scho amoi sowos gsehng, tja-hm-hmhm!« stieß der Löffler als erster heraus: »Lauta linke!«

Die zwei jungen Häuslersleute schüttelten fort und fort den Kopf. »Dös werd’n freili g’ärgert hobn«, sagte der Nachbar abermals. Er konnte nicht anders, er schaute sich immer wieder die vier nutzlosen Stiefel an und lachte: »Hm-hm, wia no grod dös zuaganga is … hmhm, wia oana nu a so saudumm einisausn ko’! … Hm-hm!«

»Dös beicht’ er ja jetz … Aba i trog’s gleich umi zon Baron«, meinte die Marie resolut schmerzhaft. »A Schand’ is’s hoit doch, wenn’s aufkimmt, daß er gstoin hot!« Und noch jammernder setzte sie dazu: »I sog ja, i sog ja! Auf wos a Mensch ois kimmt … Gell, Löffla, du sogst es it umanand, gell! … Mir müaßt’n üns ja no ewi schaama!«

»Nana, Marie, nana, i bin scho stad«, bestätigte ihr der Nachbar. »Er is ja eigntli g’straft gnua …« Er lachte nicht mehr, aber ein gar trauriges Gesicht hatte er grad auch nicht. Er ging, und die Marie ging. Sie brachte dem Baron Kefel die Stiefel zurück.

*

Jetzt aber kommt das Allerkomischste.

Numero eins nämlich: Der Baron Kefel lebte seit ungefähr drei Jahren in einem sehr heruntergekommenen Haus, das er in der Inflationszeit gekauft hatte, tat eigentlich die ganze Zeit nichts als saufen und war ein höchst sonderbarer Mensch. Nur so, damit halt auch was getan war, richtete er eine Hühnerfarm ein, wenngleich er gar nichts verstand und sich auch nicht drum kümmerte. Er stellte sich allerhand Leute aus der Eberswangener Torfstichgegend an, die sein Hauswesen besorgten und die Hühnerfarm nach ihrem Gutdünken leiteten. Das heißt, sie nahmen die Eier meistenteils mit, stahlen ihm die besten Hühner und ließen auch sonst allerhand Sachen mitgehen. Der Baron Kefel hingegen klagte nie einen an, stellte auch keinen dieser Diebe zur Rede. Er wurstelte eben so weiter. Er war der Spott der qanzen Umgegend. Er spazierte Tag für Tag in den feinsten Anzügen einher und trank. Freilich, einmal sagte er zum Bürgermeister von Würling schon: »Ich weiß gar nicht, die Leute verspotten mich sogar … Sie stehlen mir weiß Gott was, und dann kommen sie wieder und sagen: ›Herr Baron, ich brauch Geld‹ … Also, haben denn die Leute hier überhaupt keinen Charakter … Ich würd’ mich was schämen!« Indessen, er hauste weiter, wie er angefangen hatte.

Numero zwei: Er hatte eine besondere Manier. Er kaufte sich fast jede Woche in München Schuhe. Alle Sorten: halbe, ganze, Bergstiefel, Schaftstiefel, Reitstiefel. Und weil er die sehr schätzte, kam er eines Tages in der Angst, es würde ihm das eine oder andere Paar gestohlen, auf den ausgefallensten Gedanken. Herunten in seinem Wohnzimmer war eine Stellage, da stellte er die linken hinein und in seinem Schlafzimmer waren die rechten. Wenn jemand – und der Baron war sofort mit jedem vertraulichster Freund – wenn jemand zu ihm kam, zeigte er ihm mit Vorliebe sein prachtvolles Schuhzeug. Wie aber geht es, wenn so ein überflüssiger Mensch eine Lotterwirtschaft führt und selbst dazu beiträgt, daß die Leute, die nichts oder nur das Notwendigste haben, sich von ihm sagen: »Herrgott, bei dem geht’s zugrund und wir könnten’s brauchen!«

Ganz einfach geht’s da: Er macht durch seinen Leichtsinn alle Leute schlecht, er züchtet – ob er will oder nicht – diese Schlechtigkeit geradezu. –

Numero drei: Dem alten Hammerschuster zeigte der Baron auch einmal so seine Stiefel. Der Häusler war seiner Lebtag ein ehrlicher Mensch. Nie wär’ ihm der Gedanke gekommen, sich bei Fremden was zu holen. Aber er dachte sicher wie alle Leute, als er einen solch sinnlosen Überfluß sah. Und – er brauchte notwendig Stiefel für den Winter. Kurzum, so wurde er zum Dieb.

Jetzt kommt Numero vier, und da will ich gleich alles erzählen: Wie also die junge Hammerschusterin dem Baron die Stiefel zurückbrachte, wie sie mit schamvollem Gesicht in dessen Wohnstube stand und zu beichten anfangen wollte, geschah etwas Unerwartetes. Der Herr Baron hüpfte springlebendig auf, machte das dümmste, witzloseste Offiziersgesicht von der Welt und schnarrte abgehackt: »Ah! … Aeh, also hab ich’s doch endlich fertiggebracht, daß die Leute Charakter zeigen! … Aeh, äh, hm, Jeduld bringt Rosen! … So-so, so, also das sind meine Stiefel! … Ich-ich will gar nicht wissen, wer sie geklaut hat! … Nein-nein, durchaus nicht … E-entschuldijen Sie, Frau, Frau, Frau – äh, wie heißen Sie doch? Ach, jleichjültig! … Hm-hm-äh, also doch, also doch! … Na, ich danke schön, ich danke sehr! Sehr nett von Ihnen, sehr nett!« Er ging auf und ab, er lief fast und fuchtelte aufgeregt herum. Die Häuslerin kannte sich nicht mehr aus mit ihm und riß Maul und Augen auf. Er machte plötzlich eine ruckhafte Kehrtwendung, schaute hastig auf die zurückgebrachten Stiefel und rannte aus der Stube. Er rumpelte über die Stiege hinauf und kam mit den anderen vier dazupassenden rechten daher. »Da-da-da sind die rechten!« krächzte er schon wieder und stellte Paar um Paar zusammen. »Hm, äh, hm … alle noch gut erhalten … alles glänzend!« Er glotzte auf die vier Paare, hob blitzschnell den glattgeschorenen Kopf und schaute auf die junge Hammerschusterin, er richtete sich stramm auf und sagte eigentümlich weiberhell: »Na, hab ich’s nicht jut jemacht? … Nich?« Und ehe die Häuslerin ja sagen konnte, packte er das Paar Reitstiefel und drückte es ihr in die Hand: »Da! Da, die schenk’ ich dem Dieb! … Da, nehmen Sie’s! … Die soll er anziehn … Ich zeig nichts an, jarnischt! … Er soll sich bloß schä-ämen! Da-da! … Jutn Tach, adjö, adjö, Frauchen!« Es war wirklich außer aller Ordnung. Er nötigte der Hammerschusterin die Stiefel geradezu auf, und die packte sie plötzlich fest und lief schnurstracks davon.

Sie kam wie deppert daheim an. »Ja-ja, wos is’s denn?« fragte sie der Jakl, als er das schöne Paar Stiefel sah. »Tja, dös is ja wia verhext!« Und da erst gleimte sie wieder auf und erzählte alles. »Hm, und wega dem hot er si’ a so grämt!« schloß sie. »Dös hot’n a so druckt, an Vata, hm-ha-hm … Und jetz, wenn er gsund wererd, hätt er a Poor so schöne Stiefin!« Der Jakl sagte nichts mehr, er schüttelte bloß wiederum den Kopf. Sie wollten lachen, aber jetzt fiel ihnen der Kranke wieder ein. Der Pfarrer war schon eine Weile weg. Sie gingen hinauf zum Alten und fanden ihn ruhig schlafend auf.

»S-st, loßt ma’n! … Gehng ma!« lispelte die junge Häuslerin, und sie verließen leise die Kammer. »Jetzt hot er hoit ois’zam beicht, jetz is er ruahi!« meinte der Jakl beim Stiegenhinuntergehen. –

Und – man wird’s mir nicht glauben, aber die Geschichte ist wahr, Wort für Wort wahr! Und – unser Herrgott muß ein lustiger Mensch sein, vielleicht ist er auch mitunter boshaft – und also kurz und gut, damit ich zum End’ komm’: Der alte Hammerschuster wurde wieder gesund. Fast zwei Monate zog es sich hin, alsdann stand er wieder auf. Es läßt sich denken, er wollte nichts wissen von seinem damaligen Diebstahl oder vielmehr, es ärgerte ihn nicht wenig, daß er aufgekommen war. Als ihm aber zu allem Unglück noch die Marie eines Tages die Paar Reitstiefel hinhielt und die ganze Geschichte erzählte, wurde er rot bis hinter die Ohren und knurrte bissig heraus: »Himmiherrgott, dös is ja do scho zon Teifihoin! … Gib’s wem’st ös gebn mogst … I geh doch net mit meina eigna Schand’ spaziern!« Er war höllisch kritisch. Die Marie schenkte die Stiefel viel später einmal einem Handwerksburschen.

Seit dieser Zeit waren der Löffler und der Hammerschuster wieder gut miteinander – vielleicht bloß deswegen, weil der Nachbar nie etwas von der Stiefelstehlerei verlauten ließ, am End’ aber auch, weil der Hammerschuster Angst hatte, bei einer neuerlichen Feindschaft würde der Löffler doch zu reden anfangen.

Das Gelübde

I.

Ich erinnere mich an ein sonderbares Begebnis aus der Zeit, als ich noch in die letzte Klasse der Feiertagsschule ging, das in unserer Pfarrei und weit darüber hinaus größte Erregung hervorrief. Es hat etliche Jahre später – kurz vor dem Ausbruch des Krieges – einen noch viel merkwürdigeren Abschluß gefunden. – Der Häusler Stocker von Walpach war gestorben. Die Leute sagten, an Wassersucht. Der Bezirksarzt untersuchte die Leiche und stellte den Tod fest. Der Verstorbene wurde ins Leichenhaus nach Allkirchen gebracht und sollte am anderen Tag begraben werden. In Walpach herrschte überall Trauer, denn der Stocker war äußerst beliebt gewesen und hatte die Fünfzig kaum überschritten. Außerdem hinterließ er eine zwar grundgute und recht fleißige Bäuerin, die aber über die Kinder nicht regieren konnte. Von den Stockerschen nämlich sagte man, eigensinnig und hartköpfig seien sie zum Grausen. Die zwei älteren Söhne, der Sepp und der Alois, waren bereits »ins Amerika« hinüber, die zwei jüngeren, der Hans und der Peter, hockten noch daheim, einander bitter feind, und vergällten sich, der Mutter und der einzigen, zwei Jahre älteren Tochter Genovev das Leben. Da ging natürlich der Herr ab. Das sagte jeder in Walpach. Freilich jetzt – augenblicklich – beschäftigte man sich noch mit diesem raschen Hinsterben des Häuslers.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!