16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein eBooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Oskar Maria Graf zum 50. Todestag "Sie werden, lieber Herr, aus all dem bereits ersehen, dass ich aus der Provinz bin und dieselbe wertschätze. Ob Sie's glauben oder nicht, das hat viel für sich. Ich muss, wenn ich so sagen darf, meine ,Opfer' vor mir haben, ganz greifbar nahe. Ich muss mit ihnen reden, beisammenhocken, trinken, streiten, lustig und traurig sein wie sie." Im Juni 2017 jährt sich der Todestag des großen "Volksschriftstellers" Oskar Maria Graf zum fünfzigsten Mal. Anlass genug, diese sehr besondere Sammlung einer breiteren Öffentlichkeit wieder zugänglich zu machen, Geschichten aus dem prallen bayerischen Leben, die den Leser nur für wenige Minuten in Anspruch nehmen. In diesen Miniaturen ist trotz ihrer Kürze alles enthalten, was den Erzähler Graf auszeichnet: Heiterer Witz und grotesker Humor, melancholische Pastelle und Porträts von Sonderlingen, sozialkritische Studien und politische Satiren. Oskar Maria Graf erzählt von der Provinz und ihren Bewohnern, mit feinem Ohr für ihre Sprache und großem Herz für ihre Eigenheiten, mit scharfem Blick und zuweilen beißendem Humor. Ergänzt wird die Sammlung durch ein ausführliches Nachwort mit zahlreichen Abbildungen. Wilfried F. Schoeller, Herausgeber der Werkausgabe, bringt Oskar Maria Graf, Volksschriftsteller und Exilautor, Anarchist und "Unzeitgemäßen", in Leben und Werk dem heutigen Leser nahe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Das Buch

Diese sehr besondere Sammlung, pünktlich zum 50. Todestag des bayrischen Originals in erweiterter Fassung wieder zugänglich, enthält seitenkurze Geschichten mitten aus dem Leben. In den Miniaturen, Schnurren und Dialogen findet sich alles, was den Stegreiferzähler Graf auszeichnet: heiterer Witz und grotesker Humor, Melancholie über menschliches Misslingen, Porträts von Sonderlingen, Episoden über Figuren in geselliger Nähe, am Wirtshaustisch und im Dorf, im Gerichtssaal und auf großstädtischen Straßen.

Der Autor

Oskar Maria Graf, der sich ironisch als »Spezialist für ländliche Sachen« titulierte, aber mit Überzeugung auch als Weltbürger verstand, wurde 1894 in Berg am Starnberger See geboren. Von 1911 an lebte er als Schriftsteller in München, von 1933 an im Exil – zunächst in Wien und in Brünn, ab 1938 in New York, wo er 1967 starb. Der Literaturkritiker Wilfried F. Schoeller, 1941 geboren, ist Herausgeber der 16bändigen Werkausgabe von Oskar Maria Graf. Er veröffentlichte u.a. Biographien über Heinrich Mann, Alfred Döblin und Franz Marc. Er hat zahlreiche Literaturfilme produziert und ist ein gefragter Kurator von Ausstellungen. Er lebt in Berlin.

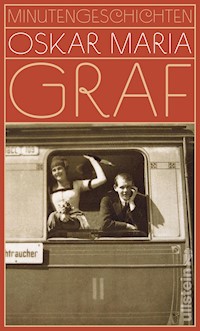

Oskar Maria Graf

Minutengeschichten

Ullstein

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Hinweise zu Urheberrechten

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.

Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass sich die Ullstein Buchverlage GmbH die Inhalte Dritter nicht zu eigen macht, für die Inhalte nicht verantwortlich ist und keine Haftung übernimmt.

ISBN 978-3-8437-1550-8

© 2017 © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin Covergestaltung: Sabine Wimmer, Berlin Coverfoto: ullstein bild - Imagno

E-Book: L42 AG, Berlin

Alle Rechte vorbehalten.

Etwas über den bayrischen Humor

In Österreich, wo ich anno 1933 und 1934 – wie eine dortige Provinzzeitung einmal geschrieben hat – durch mein öffentliches Auftreten in Form von Vorlesungen aus meinen lustigen Werken »die Zuhörer immer wieder zu Lachsalven veranlaßt« habe, ist oft die Rede darauf gekommen, was es denn mit dem bayrischen Humor eigentlich für eine Bewandtnis habe. Wenngleich nämlich das Österreichische und das Bayrische vielfach Ähnlichkeiten aufweisen, im Humor ist das nicht der Fall. Soviel ich herausgebracht habe, ist der österreichische Humor weit, weit zivilisierter als der unsrige, man könnte auch sagen, er ist »spritziger« und weniger direkt, also mehr kulant und umschreibend. Er ist gescheiter, schlagfertiger und witziger als der bayrische. All das fehlt unserem Menschenschlag. Ob das damit zusammenhängt, daß die Österreicher im allgemeinen mehr Wein und Kaffee trinken, während unser Nationalgetränk das Bier ist, weiß ich nicht. Wein trinkende Völkerschaften, habe ich mir sagen lassen, seien leichtbeschwingter, wendiger, ausgeglichener in ihrer Heiterkeit, während das Bier stumpf, störrisch, nörglerisch und auf irgendeine Weise wurschtig, das heißt etwas animalisch gleichgültig macht. Der alte Bismarck, der überhaupt nur zwei Bayern hat leiden können, den Maler Lenbach und seinen Leibarzt Schweninger aus München, hat einmal gesagt: »Der Bayer ist eine Mischung von Österreicher und Mensch.« Ganz so unrecht kann man ihm da nicht geben, wenn es auch nicht allzu freundlich klingt. Das bezeugt auch ein uralter bayrischer Witz aus den Zeiten unseres Königtums, als wir noch ein Leibregiment in München hatten und man unverheiratete Frauenzimmer aus dem Volke, insbesondere weibliche Dienstboten auf dem Land oder Köchinnen in der Stadt, die mit so einem »Leiber« oder überhaupt mit einem Soldaten ein Verhältnis hatten, schlichtweg als »Mensch« bezeichnete, was aber durchaus nicht herabmindernd gemeint war. Kurzum, auf dem Odeonsplatz in München hat der kunstsinnige König Ludwig I. zum ehrenden Andenken unserer zwei Feldherren Tilly und von Wrede die Feldherrnhalle erbauen lassen. Freilich trifft bedauerlicherweise zu, was man bei uns über diese zwei amtlichen Helden sagt, nämlich: »Der erste war ein Feldherr, aber kein Bayer, und der zweite war zwar ein Bayer, aber kein Feldherr.« Doch das nur nebenher. Die Feldherrnhalle ist ein massiver, offener, säulengetragener Viereckbau nach florentinischem Muster, zu dem eine Freitreppe emporführt, die von zwei steinernen Löwen flankiert wird. Oben, auf dem Freiplatz unter dem hohen Kuppelgewölbe, prangt auf der einen Seite die erzene Figur Tillys und auf der anderen die vom Wrede, doch in der Mitte, sozusagen als Symbolisierung der sieghaften Tapferkeit bayrischer Armeen, ragt eine weit mehr ins Auge fallende Gruppe empor: Ein raupenbehelmter Soldat, dessen Montur durch seine kriegerische Betätigung ziemlich zerfetzt ist, hält mit dem einen Arm die Landesfahne standhaft in die Höhe, den anderen Arm dagegen hat er um die runden Schultern einer klassisch geformten, etwas locker gekleideten weiblichen Figur gelegt. Der Leiber-Franzl steht eines Tages mit seiner Zenzi vor der Feldherrnhalle und schaut speziell zu dieser Mittelgruppe hinauf, indem er ernsthaft stolz erklärt: »Siehgst ös, Zenzi, so san mir Bayern – grauft, daß uns d’Fetzn runterhänga, die Fahne hoch und das Mensch auf der Seitn.«

Bis vor dem Ersten Weltkrieg noch hing bei uns in manchen Wirtshäusern ein alter Öldruck, der eine blutige Bauernrauferei darstellte, darunter stand: »Bayrische Volksbelustigung«. Diese uns in früheren Zeiten anhaftende Raufsucht hat schon lang, lang aufgehört oder vielmehr sich in ganz andere Gegenden verlagert: In den letzten Jahren der Weimarer Republik haben sich in allen Städten Deutschlands politische Gegner auf Versammlungen halb oder ganz totgeschlagen, und in der Hitlerzeit ist dies ein staatliches Privileg für die SA und die SS geworden, um unliebsame Elemente zum Schweigen zu bringen oder aus der Welt zu schaffen.

Auch das gegenseitige, herausfordernde Ansingen feindlicher Gruppen mit selbstgedichteten Spott-Schnadahüpferln vor einer Wirtshausrauferei, das ein geradezu unentbehrliches, humoristisches Requisit der Schilderungen unserer früheren bayrischen Lieblingsschriftsteller bildete, gehört längst der Vergangenheit an. Erhalten hat sich nur unsere von alters her übernommene Lust des spöttischen Herabminderns, das »Frotzeln«. Dabei kommt unser saftig-derber, ganz und gar unromantischer Charakter deutlich zum Vorschein. Feinere Rücksichten, Empfindlichkeit uns selber oder anderen gegenüber, bleiben uns immer fremd, obgleich wir es eigentlich nie darauf abgesehen haben, den anderen wissentlich zu verletzen. Wenn ein junger, offensichtlich unerfahrener Mensch sich wichtigmacherisch an eine Sache heranmacht, heißt es meistens:

»Geh, er aa! Er aa mit dö großn Hund bieseln!«, und wenn er dann seine Blamage noch nicht einsieht oder gar siebengescheit und weitläufig erklären will, wird er mit der hämisch-gelassenen Bemerkung abgefertigt: »Jaja, dich wenn wir nicht hätten und an Löffel, nachher müßtn wir d’Suppn pfeilgrad mit dö Händ fressen.« Gegen Frotzeleien indessen gibt es eine ebenso altgewohnte Abwehr, das »Hinausgeben«, das aber eine gewisse gelernte Schlagfertigkeit verlangt, die jeden echten Bayern stets überrascht und zum Lachen bringt, obgleich ihm die dabei gebrauchten Redewendungen von jeher bekannt sind. Fängt ein älterer Mensch mit vollen, grauen Haaren an, seinen schon ziemlich kahlköpfigen Nachbarn deswegen zu frotzeln, so trifft ihn schnell der Gegenhieb. »Dö gscheiten Leut werden plattert, und d’Esel werden grau«, sagt der Kahlkopf bloß, und alle zwei lachen.

Um einem nichtbayrischen Menschen unseren Humor auch nur halbwegs begreiflich zu machen, dazu muß man im Erklären ein bißchen weitschweifig sein. Weitschweifigkeit oder, besser, das langsame, leicht umständliche Heranpirschen an das Eigentliche einer Sache, gehört zu unserer Natur. Alles Knappe, logisch scharf Umrissene ist uns zuwider. Wir sind für das Kommode. »Kamott«, wie wir es aussprechen, heißt soviel wie sich in allem gemütlich Zeit lassen und das zuträglich Behagliche voll auskosten. Meistens springt dabei sogar ein Vorteil für uns heraus, und wenn es auch nur der ist, daß ein anderer Mensch sich darüber ärgert oder nervös wird. Ein »kamotter« Mensch mag das Durchdenken, das in heutigen Zeiten so beliebte Zu-Ende-Denken nicht, er ist für das Betrachterische. Das hängt vielleicht mit unserer weltberühmten Kunst, dem »Bayrischen Barock«, zusammen, bloß, meine ich immer, daß »barock« überhaupt eine persönliche Veranlagung jedes einzelnen Bayern ist. Barock, das ist das Breitausladende, Schnörkelnd-Verquellende und immer wieder in alle möglichen, wunderlichen Details Abirrende. Es ist das sich strotzend zur Schau stellende Reich- und Prächtigtun mit viel Himmelblau und Gold, eine – um es bayrisch auszudrücken – »wamperte« Gesundheit und sich immer wieder überschlagende Fidelität, eine durchtriebene Schlauheit mit dem unnachahmlichen schlichten Einfaltsgesicht, freche Schauspielerei mit protzendem Naturburschentum, wobei – oft ganz überraschend – ungemein feinwitternde Nerven durchbrechen, die etwas von Mozart und von den Brüdern Asam gleicherzeit hervorzaubern, freilich bäuerlich derb und sogar scheinheilig frömmelnd, aber immer lugen aus irgendeinem scheinbar vergessenen Winkel jene dickbackigen, Posaune blasenden, rumpflosen, kurzbeflügelten Engel hervor wie kecke Vignetten, und ihre mit zartesten Fleischfarben übermalten prallen Gesichter sehen aus, als wären es Firmlinge, die mit gieriger Lust und hemmungsloser Wucht saftige Weißwürste mampfen. Denn wir haben es stets auf die strotzendfarbige Fülle abgesehen, nicht auf die farblose, ungewisse Tiefe. Was kommt denn, wenn man eine solche erreicht hat, schon dabei heraus? Eine sogenannte »ewige Weisheit«, die bei genauerem Anschauen nichts anderes ist als eine grundsolide Banalität, die sich von den Sprüchen der Bibel bis zu unseren alten Bauernregeln immer gleichbleibt. Daran mögen andere ihren Witz verschwenden. Der Witz ist denkerisch und rechthaberisch, er verlangt Schärfe und will treffen durch seine geschwinde, auf Wirkung bedachte Gescheitheit.

Wie gesagt, das liegt uns nicht. Bei uns hat man Humor. Das ist etwas Absichtsloses, »Kamottes«, Barockes, etwas mit vollem Behagen Ausschöpfendes, Unterhaltliches. Das zieht sich bis in unsere eigentümlich störrische Sprachart hinein, in unseren Dialekt, den kein Schriftdeutsch, das wir in der Schule gelehrt bekommen, je ausrotten wird. Unser Lehrer, selig hab ihn Gott, er ist an einem Magenkrebs gestorben, hat sich alle Mühe gegeben, diesem Übelstand abzuhelfen. Von der ersten bis zur letzten Schulklasse hat er uns immer wieder eingeschärft: »Man sagt nicht – ich habe gelitten, sondern – ich habe geläutet«, und: »Es heißt nicht – ich bin in die Hosen geschloffen, sondern geschlüpft.« So abrupt abbrechende Worte blieben uns, wenigstens im Aussprechen, immer etwas fremd. Wenn der gute Mann auch hundertmal versucht hat, uns beizubringen, daß man einem Glück wünscht oder gewinkt hat, bei uns hieß es und heißt das immer noch »gewunschen« und »gewunken«, und wir finden es tausendmal schöner, wenn wir sagen: »Es hat geschnieben«, statt »es hat geschneit«. Das muß was mit dem Gehör zu tun haben, meine ich, und schließlich ist’s auch Auffassungssache.

Jetzt merke ich, daß ich fast den Faden verloren habe. Die Rede war doch, meiner Erinnerung nach, von unserem Humor.

Bayrischen Humor gibt es allerdings zweierlei: den, über welchen wir Eingesessenen lachen, und jenen, den die Fremden an uns belachen. Der erstere beruht auf unserer scheinbaren Unlogik und auf der Langsamkeit im Begreifen. Bei der Beurteilung des letzteren bin ich nicht kompetent. Hier etliche Beispiele zum Aussuchen:

Ich klopfe in einem Münchner Mietshaus an eine Tür und frage: »Verzeihung, wohnt hier im Haus vielleicht ein Fräulein Schall?«

»Na«, verneint die Frau und besinnt sich: »Naa …! Aber warten S’, im zweiten Stock, die vermieten Zimmer…« Und nach einer sekundenkurzen Pause fährt sie wie in einer plötzlichen Erleuchtung auf: »Meinen Sie vielleicht den Herrn Baumeister?«

Oder etwa:

Ein Bayer fragt seinen Freund: »Hast jetz du den Much-Franzi kennt?« – »Naa«, schüttelt der Befragte den Kopf.

Darauf der erste, ohne Rücksicht auf die Verneinung: »Der ist nämlich jetz Wachtmeister worden.«

Oder:

Aus dem Schwabinger Krankenhaus kommt ein Mann mit frisch verbundenem Kopf und steigt in die Trambahn, die davor eine Haltestelle hat.

Fragt der eine den Verbundenen leger: »Kommen Sie jetz aus’m Schwabinger Krankenhaus, Herr Nachbarn?«

»Ja«, antwortet der.

»Drum!« gibt sich der Fragende zufrieden: »Drum!«

Und damit klar wird, daß wir auch feinerer Regungen fähig sind und uns stets taktvoll ans Gebräuchliche halten:

In Reichelsberg ist der Krämer Hunglinger gestorben. Etliche Verwandte aus der Stadt kommen. Droben in der Ehekammer liegt der Verstorbene im offenen Sarg. Der Pfarrer, zwei Ministranten, das Totenweib und Familienangehörige mit den Verwandten verrichten davor die letzten Sterbegebete. Inzwischen ist unten der Totenwagen vorgefahren. Der Pfarrer besprenkelt die Leiche noch mal mit Weihwasser, dann wird der Sarg geschlossen, über die Stiege hinuntergetragen und auf den Totenwagen geladen. Die Trauernden formieren sich, um, wie es Brauch ist, dem Verstorbenen das Geleit bis zum Pfarrort zu geben. Diskret tritt die Zigarrenhändlersgattin Therese Blieml aus München, eine Verwandte der Hunglingers väterlicherseits, an die tieftrauernde Witwe heran und fragt halblaut, indem sie ihr Taschentuch herausnimmt: »Wie ist jetz das, Hunglingerin …? Weint man jetz da schon vom Haus weg oder erst auf’m Friedhof?«

Und zum anderen:

In der Schule fragt der Lehrer: »Pfisterer-Johann, was bekommen wir also von der Henne?«

»Von der Henne bekommen wir Eier«, antwortet Pfisterer-Johann und wird belobigt, weil er es so schön hochdeutsch gesagt hat.

»Und was bekommen wir von der Henne noch?« forscht der Lehrer weiter, und weil der Pfisterer-Johann plötzlich verlegen wird und sich schwer besinnt, wiederholt der Lehrer die Frage freundlich aufmunternd: »Von der Henne bekommen wir Eier, sehr gut! … Aber was bekommen wir von der Henne noch?« Auf das hin drückt der Pfisterer-Johann die Brust mannhaft heraus und antwortet mit lauter Stimme: »Von der Henne bekommen wir noch Eier!«

Des weiteren jene schöne Sommerunterhaltung:

Ich fahre im heißen August auf einer Münchner Straßenbahn und stehe neben dem Wagenführer auf der vorderen Plattform. Ein Bekannter von mir steigt ein, und wir unterhalten uns über die verschiedenen Badegewässer in der nächsten Umgebung Münchens.

»So was Weiches und Gesundes wie das Wasser von der Amper«, rühme ich, »mein Lieber, das gibt’s weitum nicht!«

»Ah, geh! Seewasser bleibt Seewasser!« widerspricht mein Bekannter eifrig: »Der Starnberger See, da gibt’s nichts! Seewasser -« Weiter kommt er nicht, denn plötzlich dreht sich der Straßenbahnführer um, mißt uns gemütlich und sagt leger: »Aber das Kraillinger Bier, meine Herrn! … Das Bier! Da schenk ich Ihna dö ganzen Wasserln dafür!«

Im übrigen kann der bayrische Humor im Gegensatz beispielsweise zum österreichischen mitunter mannhaft zotig und unzweideutig anzüglich sein, eins dagegen fehlt ihm völlig: die ordinäre Zweideutigkeit. Wir haben keinen rechten Sinn dafür, daß etwas Natürliches anstößig sein soll. Wir sagen ja auch den Ausspruch Götz von Berlichingens bei jeder Gelegenheit und in allen erdenklichen Nuancen, ohne uns dabei etwas zu denken, wir sagen ihn nicht etwa umschreibend, wir sagen auch nicht etwas wie »Auf Kirchweih laden« oder das stumpfsinnig herrenabendmäßige »Du kannst mich mal am Abend« dafür, nein, nein, wir sagen’s wirklich so – naja. Sie wissen’s schon! Unsere Auffassung von moralisch geheiligten Dingen ist mitunter von einer entwaffnenden Gleichgültigkeit, oder handelt es sich dabei nur um eine spezifisch bayrische Gehirnsubstanz?

Vor langen, langen Jahren stand einmal in Traunstein ein reicher Bauernsohn vor Gericht, der eine Stalldirn in der Nachbarschaft unter der Vorgabe, sie zu heiraten, verführt hatte. Er wurde verurteilt, und als der Richter, nachdem er die Dirn darüber aufgeklärt hatte, was das sei, genau fragte, wieviel sie denn für die schandmäßige Deflorierung Entschädigung fordere, besann sich die Dirn ziemlich lange und sagte, verlegen mit den Achseln zuckend: »No, drei Mark is mir gnua, wenn’s dem Herrn Amtsrichter recht ist.« Das ist eine blitzartige Beleuchtung unseres Wesens in dieser Beziehung, es gibt aber noch eine andere, wobei unsere eingeborene Pfiffigkeit unverstellt zum Vorschein kommt, nämlich hier:

In der Stadt wird nachts ein Bauernbursch von einem gefälligen Fräulein zum Mitgehen eingeladen. Der Bursch schaut das einladende Ding gar nicht geschreckt von unten bis oben an und zwinkert zweideutig. »Naa, naa, Frailein«, sagt er alsdann: »Na, na! Dös, wos i will, dös könna Sie ja doch net.«

»Was? P-ha! … Was?« fängt das Fräulein, sich schnell fassend, zu prahlen an und versucht, seine diesbezüglichen Qualitäten und Künste aufzuzählen, aber der Bursch bleibt unverblüfft und schüttelt nur in einem fort leicht lächelnd den Kopf: »Na, na, Frailein! So, wias ich möcht, dös könna Sie net! … Ausgschlossen, daß Sie dös könna!«

Das verblüfft die gefällige Dame denn doch einige Augenblicke lang, dann aber wird sie neugierig und fragt schließlich mit der einnehmendsten Interessiertheit: »Na, Schatzerl, das ist mir doch noch nie passiert! Wie ist denn dann das, was du möchtest? … Red doch deutlicher, Schatzi! Nur nicht genieren! Wie willst es denn dann du?«

»Umasunst, Frailein, umasunst! … Können Sie dös vielleicht?« grinst der Bursch und geht unbekümmert weiter.

Wenn bei uns ein Kartenspieler mit ganz schlechten Karten zu seinem Partner, der alle Trümpfe in der Hand hat, gelassen sagt: »No ja, mit der volln Hosen ist leicht stinka«, so denkt er dabei keinesfalls an die unappetitliche Realität, sondern er meint wirklich nur die Hand voller Trümpfe. Über so altgewohnte Sprüche können wir immer lachen, ihre Echtheit rührt uns an. Bei uns nennt man alles beim richtigen Namen, keine Deutlichkeit schreckt uns. Alles ist schlechthin menschlich und infolgedessen nicht allzu wichtig. Vor allem aber – bei uns ist man noch immer unangekränkelt katholisch, und das schaut so aus:

Ein alter Bauer sitzt nach Feierabend auf der Bank vor seinem Haus und schaut sinnend vor sich hin. Er sinnt und sinnt, und die andern neben ihm denken auch stumm. Auf einmal schnauft der alte Bauer kräftig und sagt aus einer tiefen Betrachtung heraus: »Hm, lacha tät i, wenn mir an falschen Glauben hättn!«

Wir alle haben seit Urväterzeiten den Katechismus auswendig gelernt, und natürlicherweise ist’s brauchmäßige Gewohnheit bei uns, daß man seine kirchlichen Pflichten erfüllt, aber glauben? Glauben tun wir bloß eins: Alles, was auf der Welt ist, vergeht. Jeder Mensch muß einmal sterben, da hilft ihm alles nichts. Und weil uns das schon schier ins Blut übergegangen ist, weil wir gewissermaßen mit dieser instinktmäßigen Voraussetzung an alles herangehen, so kann man sich ausmalen, daß wir vor nichts Respekt haben, vor uns selber sowenig wie vor anderen Leuten.

»Was ist so ein Mensch schon!« hat meine Mutter selig, die eine Katholikin durch und durch gewesen ist, meistens gesagt, wenn eine aufgedonnerte Herrschaftsfrau des Sommers in unseren Bäckerladen gekommen ist und sich ganz empört über etwas beschwert hat; die gleiche Meinung hat sie geäußert, wenn man ihr von weiß Gott was für reichen Leuten und ihrem Luxusleben erzählt hat; die protzigprunkenden Bilder eines gekrönten Monarchen und sogar der heiligmäßige Papst in Rom in seinem Ornat haben sie nicht davon abhalten können.

»Hm«, hat sie in ihrer unnachahmlich altbayrischen Art gesagt: »Was ist so ein Mensch schon? Nackert ist er nackert, und wenn er gestorben ist, ist er ein Haufen Dreck wie wir.« Wenn das auch recht pessimistisch klingt – mir ist es immer vorgekommen, als komme von daher unser Humor. Gottgefällig ist er gewiß nicht, sondern ganz und gar von unserem kurzen Leben bestimmt, und dieses Leben nehmen wir, wie es ist und wie es kommt. Es ist von Anbeginn ein unabänderliches, langsames Zu-Ende-Gehen, ein zäh dahinrinnendes Absterben, das nach unserm Dafürhalten mit Geduld ertragen werden muß und sich leichter erträgt, wenn der Humor dazukommt. Darum ist unser Humor nie protestlerisch-aggressiv. Er ist – vom Moralischen her gesehen – charakterlos. Sein Ausgangspunkt ist das gelassene Zuschauen. Er ist »kamott«, derb, direkt und äußerst respektlos. Und so ist auch unser Verhältnis zum Herrgott. Es ist viel Heidnisch-Fetischhaftes dareingemengt, auch unser fast animalischer Hang zum Greifbaren wirkt dabei mit, denn was man uns auch von Kind auf in den Religionsstunden über die Dreifaltigkeit »Vater, Sohn, Heiliger Geist« in den Kopf hineinreden mag, für uns bleibt die Vorstellung bestimmend und unausrottbar, daß da irgendwo im Himmel droben ein imponierend überlebensgroßer Greis mit einem riesigen grauen Vollbart und alles sehenden Augen sitzt, der sich von keinem was einreden läßt und der die Welt und uns regiert, wie er’s für richtig hält. Schon allein deswegen wird ein Bayer nie die für ihn völlig abstrakte Bezeichnung »Gott« gebrauchen, er sagt stets »Herrgott«, weil in dieser Verbindung die unantastbare Autorität des »Herrn« über alle vermeintlichen Herren den gültigen Ausdruck findet. Unsere Feldkreuze mit dem leidenden Christus, die in den Kirchen und die in den sogenannten »Herrgottswinkeln« unserer Stuben, sind für uns nur fetischhafte Erinnerungszeichen, meinetwegen auch wundertätige Mahnmale des Herrn über uns, und spielen oft eine sehr sonderbare Rolle. Nicht jeder nämlich kann so mit ihm stehen wie eine arme, alte unverheiratete Tante von mir, die nach jedem guten oder schlechten Tag – so, als sitze der Herrgott in ihrer engen warmen Stube – halblaut auf ihn einredete.

»Also, das versteh ich ganz einfach nimmer! … Mei liaber Herrgott«, fing sie ärgerlich zu raunzen an und fragte gradhin drohend: »Wenn du mich alleinige Person so sekkieren läßt vom ganzen Dorf, bloß weil ich als dumms jungs Madl zwei ledige Kinder ghabt hob und net den nächstbestn Haderlumpen heiraten hab mögen – also, mei liaba Herrgott, is das vielleicht a Recht und a Gerechtigkeit?« Und sie zählte ihm genau auf, wie sie seither ihre Pflicht und Schuldigkeit getan habe, daß ihre Kinder längst versorgt seien und ob er ihr, der alten, armen Person, vielleicht was Sündhaftes vorwerfen könne! Und so ging das weiter bis in die Winzigkeiten ihres alltäglichen Lebens. Nach einem guten Tag aber meinte sie aufgefrischter: »Also heut hast ös wieder guat gmacht, Herrgott! Heut hast amal wieder ein Einsehn ghabt mit mir …« Sie betete nie für sich allein, das tat sie gewohnheitsmäßig in der Kirche. »Der Herrgott und ich, wir wissen schon, wie wir miteinand dran sind«, sagte sie manchmal, und das klang, als spreche sie von ihrem Ehemann und verbitte sich jede Einmischung in ihr Verhältnis zu ihm. Dieselbe Verwurzelung, nur nicht so unmittelbar und vergröberter, finde ich auch bei jenem bayrischen Gebirgler, der mit seinem Schlitten dürres Brennholz vom Berg herunterholt. Als er endlich den Schlitten voll hat und in die Tiefe schaut, kommt ihm doch ein leichter Zweifel, ob er da – vorn droben sitzend und lenkend – heil hinunterkäme. Er überlegt hin und her, schließlich nimmt er das winzige, oftmals geweihte Kreuz mit dem Erlöser von seiner Uhrkette, prüft es noch einmal nachdenklich und heftet es vorn ans rechte Horn des Schlittens. »So, also probiern mir’s halt«, brummt er, hockt sich hinauf, und los geht’s. Unbändig saust der Schlitten, er verliert die Gewalt über ihn, mit aller Wucht wirft es ihn herab, er rollt ein Stück weiter im Schnee, und der sausende Schlitten kracht an einen Baum. Eine Zeitlang ist’s ganz still. Der Alte prüft seine Knochen, merkt, es ist ihm nichts weiter passiert, arbeitet sich aus dem Schnee und watet torkelnd auf seinen zerkrachten Schlitten zu. Da findet er das abgebrochene rechte Horn mit den Kreuzlein drauf. Er nimmt es herab, schaut es ein bißchen zweiflerisch an und brummt: »Hm, jaja, ich hob mir’s drobn schon denkt, daß du kloans Mannderl den Mordsschlittn net derhaltst!«

Und nicht anders steht es mit jenem vielbeliebten bayrischen Gastwirt, in dessen umfänglicher Wirtschaft unsere Sozialdemokratische Partei vor dem Ersten Weltkrieg an jedem Sonntag nach dem 1. Mai ein großes Massenfest abhielt. Tausende kamen da aus München und weiterwärts herbeigeströmt. Um allseits zu befriedigen, mußte der umsichtige Wirt schon tagelang vorher alle Vorbereitungen treffen und den Einkauf von Riesenmengen an Bier, Würsten, Fleisch und dergleichen besorgen. Aber es lohnte sich stets. Damals gab es noch nicht die exakte Wettervorhersage wie heutigentags. Am Freitag regnete es etliche Stunden lang dünn, dann aber hellte sich der Himmel auf. Der Wirt ging leicht besorgt in der weitläufigen Stube umher und raunzte. Hin und wieder, fast mechanisch, schaute er auf das Holzkreuz im »Herrgottswinkel« und drohte leicht humoristisch: »Du, mein Liaber, mein Gschäft wennst du mir verpfuschst, nachher kracht’s zwischen uns!«

Etliche Bauern am Tisch lachten leicht und hänselten ihn gutmütig: »Der Herrgott wird sich jetz grod nach dir richtn, Barthl!« Aber das wollte der gereizte Wirt gar nicht mehr hören.

Der Samstag war abwechselnd sonnig und trüb, aber warm und trocken. In der Nacht darauf nebelte es sich ein, und gegen Sonntag früh fing es erst zaghaft, dann aber immer dichter zu regnen an. Keine Hoffnung auf eine Besserung gab es mehr, zuletzt schüttete es schon gottserbärmlich. Der Wirt geriet außer Rand und Band. In seiner Berserkerwut riß er das hölzerne Kruzifix aus dem Herrgottswinkel, rannte mordialisch fluchend in die große Kuchl und warf das Kreuz mit den lästerlichen Worten ins lodernde Herdfeuer: »Jetzt konnst mi gern hobn, daß d’ös woaßt, du kloans bißl Hoiz, du! Jetz is’s oa für oimoi aus zwischen üns, basta!« –

Da leuchten sie ganz grell auf, die zwei Seiten unseres bayrischen Katholischseins: das allen Naturvölkern eigene konkret Fetischistische und unsere heidnische Respektlosigkeit selbst dem Höchsten gegenüber. Aber dahinter spürt man eben doch so was wie die ohnmächtige Verstricktheit der Naturkraft mit dem, was wir das »Göttliche« nennen. Zur Illustration dieser zwei Seiten will ich noch diese uralte bayrische Schnurre hinzufügen:

Wiegelbach ist ein weltberühmter Wallfahrtsort, und besonders zu Pfingsten kommen Tausende frommer Beter aus nah und fern dorthin. Das kommt daher, weil dort einst ein Mesner ein sogenanntes »Pfingstwunder« erfunden hat, welches seither alle seine Nachfolger mit Hilfe einer zahm gezogenen Taube getreu fortsetzen.

Beim Hochamt zu Pfingsten also breitet der Hochwürdige Herr Pfarrer am Altar seine zwei Arme feierlich aus, schaut andächtig in die Höhe und bittet mit lauter Stimme: »Heiliger Geist, komm hernieder auf uns und erleuchte uns.« Und wirklich, es vergehen einige spannende Minuten – wirklich, aus einem Loch in der hochgewölbten Kirchenkuppel fliegt eine Taube langsam in die Tiefe. So was überraschend Feierliches gibts kaum noch einmal.

Vor etlichen Jahren war die Kirche wieder gepfropft voll. Die Orgel im Chor setzte aus, der feierliche Augenblick kam, atemlos gespannt schauten die Wallfahrer in die Höhe, als der Herr Pfarrer seinen frommen Spruch emporrief. Einige Minuten vergingen. Nichts vom »Heiligen Geist« kam herab. Der Pfarrer wiederholte seine Bitte dringlicher, alles wartete, und die Stille wurde schier schrecklich.

»Heiliger Geist, komm hernieder«, rief der bedrängte Pfarrer noch einmal, aber weiter kam er nicht.

»Den hot d’Katz gfressen!« schrie plötzlich der Mesner aus dem Kuppelloch …

Für enge Frömmler mag das recht lästerlich klingen, aber schaut euch doch einmal das Innere unserer berühmtesten Barockkirchen genauer an, was da für ein sinnlich unfrommer Witz, für eine ausschweifend weltliche Phantasie, was für eine geradezu knisternd-listige Humorigkeit und unbändig saftige Lebenslust herumgeistert, dann begreift ihr vielleicht, warum auch die heiligmäßigen Sachen für uns etwas Komisches und Fideles haben müssen wie alles Lebendige. Wär’s anders – wie könnten wir überhaupt katholisch sein! Das ist vom großen Bonifatius bis zur Ausformung des streng dogmatischen Kirchenkatholizismus bei uns so geblieben, und nur deswegen, weil die Kirche unsere urheidnischen Volkselemente gewissermaßen in ihr Ritual übernommen hat, ist es ihr im Lauf der Jahrhunderte so glänzend gelungen, uns unter ihr Dach zu bringen. Unser animalisches Gesundsein verträgt büßerische Zerknirschung und finstere Bigotterie nicht. All das hat für uns etwas fast Anrüchiges. Wir wittern dahinter stets etwas Unnatürliches, Gemachtes, Abstraktes, etwas – wenn ich so sagen darf – von einem unausgelüfteten schlechten Gewissen. Darum auch unser tiefes Mißtrauen gegen Religionseiferer und sonstige Fanatiker, darum unsere Verachtung der sogenannten »Betschwestern« und unser unausrottbares Gegengefühl, wenn Konvertiten aus anderen Glaubenslagern so pedantisch danach trachten, alles an unserer alteingeführten Religion todernst zu nehmen und jede kirchliche Regel nur ja recht genau zu befolgen. Mir fällt dabei immer der unvergeßliche, grundgescheite Pfarrer Johst aus meiner Dorfschulzeit ein, dem eine Zeitlang solche Betschwestern und ein Konvertit durch ihre vielen Besuche, ihren Eifer und ihr ewiges Gefrage alle Gemütlichkeit störten und der einmal in den bezeichnenden Ruf ausbrach: »Du liaber Herrgott, wenn’s lauter solcherne gebert, könnt einem der ganze gute Glaubn zuwider werden!« Er war ein ungewöhnlicher Menschenkenner, der Johst, und es ist ihm sicher nie in den Sinn gekommen, sein Priestertum so aufzufassen, als sei man dazu etwa innerlich berufen. Er betrachtete es als einen ordentlichen, handfesten Beruf wie irgendeinen anderen. Deswegen verstanden wir ihn und er uns so gut; deswegen erschien er uns allen als die reinste Ausprägung des echten bayrischen Katholiken. Wahrscheinlich hat auch er sich unsern Herrgott schlichtweg so vorgestellt wie etwa meine arme alte Tante oder irgendein Bauer: als großmächtigen, allwissenden Greis, der zwar hinter all unsere kleinen Schliche und großen Lumpereien sieht, aber auch den Humor dazu hat, vieles gutmütig lächelnd zu übersehen oder hinzunehmen, ja noch mehr sogar – der, weil er zu genau unsere Irrnisse und täglichen Sorgen kennt, auch hin und wieder mit sich handeln läßt. Nur so ein Herrgott, der ein unverwirrbares Zutrauen, eine arglose Heiterkeit und ein warmes Gernhaben in uns erweckt, entspricht unserer bayrischen Art, nicht aber einer, vor dem man Angst und Furcht hat. Wir Bayern sind kein »gottesfürchtiges«, sondern ein gottanhängliches Volk. Wir wollen nicht zittern vor dem Höchsten, ganz im Gegenteil! Beim Vorbereitungsunterricht für die erste heilige Beichte schärfte uns – es war nicht mehr der gute Johst – der Pfarrer ganz besonders ein, daß wir gestohlene Sachen wieder zurückgeben müßten. Bei der Gewissenserforschung kam ich zu dem Ergebnis, daß ich sehr oft Kuchen und Schokolade in unserm Laden gestohlen hatte – und ich war recht froh darüber! So was ließ sich schließlich nicht mehr zurückgeben, also war ich einer solchen Peinlichkeit enthoben, und die zwölf Vaterunser als Buße, die ließen sich schnell und leicht beten. In meiner Einfalt, die man sicher als zynische Frivolität auslegen wird, sagte ich mir nach dieser ersten Beichte, wenn ich wieder Kuchen oder Schokolade stahl, jedesmal: »Dös kost’t zwoa, vielleicht auch drei Vaterunser!«

Ich habe fast den Verdacht, daß die katholische Religion speziell für uns Bayern erfunden worden ist. Sie ist so sehr zu einem nicht mehr wegdenkbaren Teil unseres Volkscharakters geworden, daß man kaum noch unterscheiden kann, was von ihr auf uns übergegangen ist und umgekehrt.

Um noch mal auf den Pfarrer Johst zurückzukommen. Der tarockte für sein Leben gern. Wenn er dann in der Wirtsstube hockte und kurz vor Mitternacht zur Kellnerin sagte: »Wally, drei Viertel auf zwölf Uhr ist’s schon vorbei, bring mir noch drei Maß Bier!« Verständnisinnig und verkniffen lachten seine Mitspieler in ihren Bart, denn am andern Tag in der Frühmesse den Leib des Herrn in sich aufnehmen, dazu mußte, dem Ritus entsprechend, der hochwürdige Herr von Mitternacht ab grundnüchtern bleiben. Kein Brotbrösel und kein Schluck Flüssigkeit durfte mehr in seinen Magen kommen. Das wußte der Johst so genau wie jeder am Tisch. In aller Seelenruhe aber trank der hochwürdige Herr nach und nach seine drei Maß aus. Das dauerte meistens bis lang nach Mitternacht. Ganz gelassen erklärte der Johst, daß der weise, allgütige Herrgott doch zugeben müsse, daß das Bier, welches einer vor Mitternacht bestellt, nichts gelte, auch wenn’s erst hernach getrunken würde.

Solche Pfiffigkeiten gehören zu unserem Humor. Sie sind, wenn man’s genau überlegt, das einzig Aktive an ihm. Dieses Aktive bleibt jedesmal ganz persönlich und privat, leicht abwehrend wie etwa eine gute Ausrede, nie aber aufdringlich und moralisierend. Auf uns Bayern, die wir alle aus dem Bäuerlichen kommen, wirkt nur jener Humor, der zum Schluß irgendwie überrascht und nachdenklich macht. Nachdenklich nicht im Sinne eines »In-sich-Gehens«, sondern gewissermaßen als Erstaunen, als abruptes Überfallenwerden von einer Sache, deren Sinn uns jäh klarwird.

In meiner Schulzeit gab es einmal in unserer Gegend ein königlich bayrisches Manöver. Kriegerisch hat das für uns gar nicht ausgeschaut, eher schon krachlustig und ein bißchen fastnachtsmäßig. Denn da gab’s viel zu sehen und zu hören. Irgendwo in den Feldern krachten Schüsse, Reiter galoppierten über die Wiesenhänge, Pfiffe schrillten, und bunte Soldatenrudel rannten hin und her. Das Schönste aber war, als diese Soldaten, um und um voll Dreck und Staub, aber doch heiter farbig in ihren hellblauen Uniformen, gegen Abend ins Dorf einmarschierten. Die Trommeln schlugen und Trompeten schmetterten, und an der Spitze der Kolonnen ritten drei blitzblanke, betreßte, ordengeschmückte Offiziere. Steif saßen sie auf ihren dampfenden Rössern und nickten uns leutselig herablassend zu.

Ein solcher Offizier kam zu uns ins Quartier. Sein Anblick wirkte auf uns schier wie etwas Überirdisches in der himmelblauen Montur mit den goldglänzenden Knöpfen, den breiten roten Streifen an den Hosen, den langen Reitlackstiefeln mit vernickelten Sporen und dem blitzenden Schleppsäbel. Und der wunderschöne Helm erst, die Orden an der wattierten Brust – einfach großartig. Uns Kindern ist bei all der Pracht fast schwummelig geworden.

Kurz und laut hat der Herr Offizier geredet und so befehlshaberisch, daß uns fast angst und bang geworden ist vor ihm. Kurzum, mit einem Wort: eine gebieterische Erscheinung! Daß wir nicht alle aufs Knie vor ihr gefallen sind, wundert mich heute noch.

Damals habe ich schon manchmal nachts in der Bäckerei mitarbeiten müssen. So um zwölf herum ist auf einmal der Herr Offizier mit verschlafenem Gesicht und unordentlich zerzaustem Haar, in einem Trikothemd, bloß notdürftig bekleidet mit seiner schönen, diesmal aber vielzerfalteten Biesenhose und ausgelatschten Pantoffeln über die Stiege heruntergekommen. Ganz verdattert war er und hat ziemlich dringlich nach dem »Abtritt« gefragt. Mir hat es im Augenblick das Wort verschlagen. Wie entgeistert habe ich in einem fort auf die Brusthaare, die aus dem Trikothemd von dem Herrn Offizier hervorgelugt haben, geglotzt und auf den kugelrunden, gespannten Bauch.

»Na, na, Kleiner!« so hat der Herr noch verstörter, ja schon fast wehleidig gefragt, und geschlottert hat er wie ein Hund im Schnee: »Na, Kleiner, so sag doch geschwind mal, wo euer Häuschen ist!« »Da! Da hinten, draußen überm Hof, Herr -«, habe ich gesagt, aber weiter bin ich gar nicht gekommen. Wie der Wind ist der Herr Offizier an mir vorbeigeschossen, und hinaus ist er durch die hintere Tür, schier wie ein jäh davonhuschender Geist. Im Moment ist mir gewesen, als wie wenn mir einer den Bierschlegel auf den Kopf gehaut hätte – denn der glanzvolle Held, die noch vor kurzem überirdische Erscheinung, und sie muß dahin gehen, dahin, wo wir alle hin müssen, wenn Not am Mann ist…

Und zum guten Ende jene unvergeßliche kleine Episode, bei welcher ich viel nützliches Mißtrauen gewann und den meisten Respekt verlor:

Bei uns im Haus ist von jeher viel gelesen worden. Ich mag damals etwa zehn Jahre alt gewesen sein, als mir ganz plötzlich der ganze hintergründige Sinn von dem, was man gemeinhin »Geschichte« nennt, aufgegangen ist. Nämlich damals habe ich gerade die Geschichte der beiden Feldherren Tilly und Wallenstein gelesen. Mein Vater – ich muß sagen, er hat sein Leben lang nur immer flüchtig die Zeitung überlesen, und von Geschichte hat er nicht das mindeste gewußt –, mein Vater hatte die merkwürdige Gewohnheit, daß er sich, wenn ich so ein Buch ausgelesen hatte, den Inhalt von mir immer erzählen ließ. Auf das hin machte er mir stets eine Belehrung.

Ich habe ihm also die gewaltigen Taten mit großer Begeisterung erzählt, aber – sonderbar – als ich fertig gewesen bin, hat mein Vater leicht lächelnd den Kopf geschüttelt und ziemlich wegwerfend gesagt: »Ah, was die nicht alles schreibn! ’s Papier ist ja geduldig! … Dös ist doch alles gar nicht wahr, Oskar! Dös ist doch ganz anders gwesen!«

Da bin ich stutzig geworden.

»Der Tilly«, sagt mein Vater drauf, »der hat nämlich im Böhmischen drübn viel Holz ghabt, und der Wallenstein noch weit mehrer bei uns im Bayrischen … Wegen dem sind sie ins Streiten kommen, die zwei … Der Krieg ist nachher gleich beinand gwesen!«

Baff und enttäuscht habe ich ihn angeschaut, denn in meinem Buch war davon doch gar keine Rede gewesen.

Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.