11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hoja de Lata Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

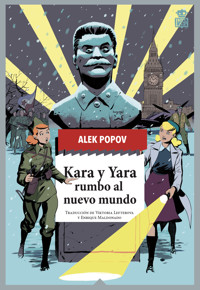

Una comedia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Las descerebradas gemelas Kara y Yara se enfrentan al siglo XX. Al final de la Segunda Guerra Mundial las gemelas Kara y Yara, tan intrépidas como ingenuas, han ido a parar a ambos lados del Telón de Acero creyendo que la otra ha muerto. Kara fue entregada a los colaboracionistas de los nazis por unas criadas chismosas en busca de recompensa, liberada por un bombazo que destrozó las paredes de su calabozo y enrolada en la resistencia búlgara junto a sus desesperantes camaradas. Yara cayó en lo más profundo de una sima helada, se pegó un gran viaje alucinógeno al comer unas setas venenosas y acabó convertida en la comandante Blancanieves, junto a una tropa de partisanos enanos yugoslavos. En la línea de El buen soldado Švejk, Trampa 22 o Matadero Cinco, Alek Popov, uno de los autores búlgaros vivos más reconocidos, ha escrito una sátira política tremendamente divertida.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

KARA Y YARA RUMBO AL NUEVO MUNDO

ALEK POPOV

KARA Y YARA

RUMBO AL NUEVO MUNDO

TRADUCCIÓN DE VIKTORIA LEFTEROVA Y ENRIQUE MALDONADO

SENSIBLES A LAS LETRAS, 94

Título original: Сестри Палавееви: По пътя към новия свят

Primera edición en Hoja de Lata: octubre del 2023

© Alexander Popov, 2021

Authorized translation from the Bulgarian language

Spanish edition published by arrangement with Eulama Lit. Ag.

© de la traducción: Viktoria Lefterova y Enrique Maldonado, 2023

© de la ilustración de la portada: Javier Rodríguez, 2023

© de la presente edición: Hoja de Lata Editorial S. L., 2023

Hoja de Lata Editorial S. L.

Avda. Galicia, 21, 4.º E, 33212 Xixón, Asturies [España]

[email protected] / www.hojadelata.net

Diseño de la colección: Trabayadores culturales Glayíu

Corrección: Olaya González Dopazo

ISBN: 978-84-18918-76-6Producción del ePub: booqlab

Esta obra ha recibido una ayuda a la edición del Ministerio de Cultura y Deporte.

This project was realised with the financial support of the National Culture Fund of Bulgaria under the Translation Grant’22 Programme.

La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por ACE Traductores.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo las excepciones previstas por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ÍNDICE

NOTA DE LOS EDITORES

1. Eslalon a lo desconocido

2. La ventana iluminada

3. El vals de las criadas

4. El hombre de hierro

5. Truco o trato

6. Así se templó el acero

7. Mirko y Slavko

8. Blancanieves de Moscú

9. El canto de los Stukas

10. Operación Liliputaner

11. La chica que se quedó sin cabeza

12. La chica de la ametralladora está triste

13. Así habló Ganga

14. «La lucha no espera». El adiós más largo

15. El enemigo de los japoneses

16. Stajanoman y el susurro del último cartucho

17. El enemigo no cree en hechizos

18. Entre Londres y Crna Glava

19. ¡Auf Wiedersehen y suerte!

20. Demonios y rusos

21. La directiva DED

22. La Sociedad de los Ángeles Caídos

23. Los nuevos y los antiguos

24. Capitana Tanya

25. Noticias del frente antibolchevique

26. Tango nocturno

27. Encuentro en el Ataúd del Rey

28. Expulsados del paraíso

29. ¡Muerte a los espías!

30. Las Hermanas Maravilla

31. La ardilla que lo sabía todo

32. El legado de Sartre

33. El sistema funciona

34. Una idea fabulosa

NOTA DE LOS EDITORES

Quienes descubrieran a Alek Popov gracias a Kara y Yara en la tormenta de la historia (Hoja de Lata, 2020) verían que nada ni nadie escapa a la ácida pluma del autor balcánico. En esa primera novela descubrimos a estas decididas pero terriblemente cándidas gemelas, protagonistas muy a su pesar de uno de los momentos cruciales de la historia del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Tengamos en cuenta que Bulgaria jugó un papel similar al de España en esa contienda planetaria: país simpatizante de las potencias del Eje, pero no beligerante. De este modo, los militares de la Alemania nazi pululaban por el país balcánico desempeñando labores de asesores militares, particularmente en la lucha contra el enemigo interior, los grupos partisanos, de orientación mayoritariamente comunista, que amenazaban con desestabilizar una retaguardia segura a los alemanes en su Frente Oriental.

Para quienes se acerquen por primera vez a las aventuras de las aguerridas hermanas Palavéevi, aquí dejamos una breve guía de los personajes y de sus peripecias pasadas.

KARA Y YARA

Kara Palavéevi, alias Mónica, y Yara Palavéevi, alias Gabriela, son dos gemelas búlgaras de diecisiete años al comienzo de esta aventura. Hijas del acaudalado industrial Palavéev, dedicado al comercio de pieles con la Alemania nazi, se rebelan contra su privilegiada condición social y entran a militar en las juventudes comunistas. Tras cometer un ridículo acto de sabotaje (pintarle bigotes a un retrato del rey que colgaba de la escalera principal de su instituto), piden amparo a su organización y esta decide evacuarlas por su seguridad a los campamentos partisanos que se esconden en los Cárpatos.

Tan ingenuas como bienintencionadas, antes de acabar junto a los partisanos, Kara y Yara han militado fugazmente en organizaciones tan dispares y contradictorias como los Amigos de la Idea Fascista, los tolstoianos, los teósofos o la Hermandad Blanca.

Ni que decir tiene que la llegada de dos crías rubias, esbeltas y de ojos azules al montaraz campamento guerrillero pone patas arriba la ya de por sí laxa disciplina de los partisanos. El que no abandona su fusil para ir a mear estando de guardia, mantiene ocultas estampitas de los santos a los que se encomienda o roba la ropa interior de las muchachas para primero masturbarse él y luego alquilársela a otros camaradas.

Pero las hermanas Palavéevi también se ganan el respeto de los rudos combatientes gracias a su determinación y creciente aptitud para el combate. Cuando las tropas del Gobierno atacan a traición el campamento de los revolucionarios, Kara y Yara logran plantar batalla primero y escapar después, en compañía del comandante Medved, malherido. Esa huida a través de las montañas las llevará a separarse involuntariamente. En plena ventisca, Yara cae a una sima oculta en la nieve y Kara pierde su rastro. Yara, acuciada por el hambre, come unas setas que encuentra en la cueva y se embarca en un viaje lisérgico que a punto está de acabar con ella de no ser por la aparición de unos jovencísimos partisanos yugoslavos. Kara, en cambio, es rescatada por una compañía de esquiadores del ejército búlgaro.

Y ahí es donde comienza esta nueva aventura.

MEDVED

Medved es el kombrig o comandante de una pequeña brigada partisana que opera en los Balcanes. Su verdadero nombre es Spartak Gálev, un veterano del movimiento obrero. Tras los disturbios de septiembre de 1923, emigra a la Unión Soviética y luego es enviado al gulag bajo acusaciones falsas. Después de que Alemania ataque a la URSS, las autoridades soviéticas lo sacan del campo, con la promesa de que será rehabilitado si participa en una misión arriesgada en la retaguardia del enemigo. Su esposa y su hija siguen de rehenes en la URSS. Tiene unos cincuenta años, es de constitución sólida y rostro sombrío y áspero. Armado hasta los dientes con una ametralladora Spagin, una pistola TT, granadas de mano y un montón de ingeniosos dispositivos técnicos creados en los talleres de la NKVD. Viste de cuero de pies a cabeza. Tiene un oscuro sentido del humor que brota espontáneamente de la amargura de su experiencia. Habla de manera concisa, salpicando su discurso con palabras en ruso. Toma notas en su diario (no demasiado positivas) sobre cada uno de los partisanos.

Medved ha firmado una declaración de que no divulgará ninguna información relacionada con el gulag. En la unidad partisana, sin embargo, le piden constantemente que cuente las maravillas de la vida en la URSS, lo que es motivo de situaciones tragicómicas. Las victorias del Ejército Rojo le provocan felicidad y ansiedad al mismo tiempo, porque sabe lo que se avecina. Medved sospecha, con razón, que la promesa de su rehabilitación es incierta y que su pasado siempre podrá ser utilizado en su contra.

Medved encarna la figura del «hombre nuevo soviético», alguien que ha dominado sus pasiones y ha evolucionado, tanto física como ideológicamente. Un papel que ha perfeccionado hasta el último detalle, ocultando cuidadosamente su secreto. Su principal objetivo es proteger a todo el mundo, incluido a sí mismo. Adaptarse y sobrevivir en las condiciones más duras es la única regla que sigue. Siempre hay un plan B. Lucha contra el caos, las supersticiones y las rencillas internas dentro de su destacamento. La llegada de las gemelas rompe su caparazón. El escepticismo del desilusionado Medved es fustigado por la fe viva en los ideales que profesan las hermanas Palavéevi. Junto a ellas, se reaviva en él el recuerdo de sus propias ilusiones juveniles y al mismo tiempo se despierta su instinto paternal. Las circunstancias le obligan a revelarles la verdad sobre la URSS y, quizá por primera vez en su vida, a romper sus propias reglas.

CAPITÁN NOCHE

El capitán Draguíev es un oficial de gendarmería búlgaro, un verdadero cazador de subversivos. Unos treinta años: alto, seco. Siempre vestido de uniforme. Su arma favorita es la legendaria Luger Parabellum o LP-08. Tiene una educación clásica. Es un literato y un pedante. Después de graduarse en la escuela militar, lo envían a Alemania para especializarse junto al famoso comando Otto Skorzeny. Con Skorzeny desarrolla una táctica propia: atacar siempre después del anochecer, de ahí su apodo de Capitán Noche. De vez en cuando salpica de expresiones alemanas su discurso, quizá para reforzar su desprecio por el entorno que lo rodea. Su hobby es montar castillos de cartón. Tiene una extensa colección de modelos de Ravensbrück. Se ve a sí mismo como un héroe romántico, heredero de los caballeros de antaño. Cree en la teoría racial. Sueña con participar en batallas reales en el Frente Ruso. Cohibido e inepto con las mujeres, es un soltero que sigue buscando a la dama de su corazón y la encuentra en la imagen colectiva de las hermanas Palavéevi. Proyecta sus fantasías eróticas sobre ellas sin conocerlas personalmente, perversiones amplificadas por el contacto con fotografías y objetos de las gemelas. Al principio se imagina a sí mismo como su salvador y luego decide destruirlas. Comienza una relación con su compañera de clase Marinela para compensar su maltrecho ego.

El Capitán Noche está en constante conflicto con el contexto balcánico circundante. En él se bate no solo con su principal adversario, Medved, sino también con sus propios lugartenientes, que se muestran indignos de la grandeza de su «misión histórica». Noche se queja incesantemente del «mal material humano» del que dispone. Su profesionalismo resulta inaplicable en un ambiente donde la tosquedad y la picardía de los rústicos funcionan mejor. Noche también está en desacuerdo con el astuto y oportunista inspector Bázov, quien frecuentemente lo convierte en blanco de sus ironías.

INSPECTOR BÁZOV

Un policía veterano que empezó desde lo más bajo y ha visto un poco de todo. De origen humilde, sin mucha educación, es un licenciado en la universidad de la vida. Cincuenta años, elegante y engreído. Viste trajes caros. Llamas malvadas bailan en sus ojos.

De apariencia flemática, pero ingeniosa y profesional. Un oportunista astuto con una actitud cínica. Un matón, dispuesto a servir a cualquier poder. Un psicólogo experto que sabe encontrar el punto débil de sus víctimas. Prefiere utilizar la astucia y la manipulación en lugar de la violencia. Sigue de cerca las noticias desde el frente para ver en qué dirección sopla el viento. Está convencido de que Alemania perderá la guerra. Está libre de prejuicios ideológicos, pero desprecia todas las «ideologías progresistas». Detesta especialmente la poesía moderna porque cree que corrompe a los jóvenes y confunde sus cerebros. Le gusta tomar una copa de cuando en cuando y guarda una botella de rakía de ciruelas añejas en el cajón de su mesa.

Organiza y planifica operaciones contra los partisanos mientras se prepara cuidadosamente para el futuro. Piensa utilizar su red de agentes y archivos como herramienta para su propia supervivencia cuando se dé el inevitable cambio de gobierno. Aprovecha la situación para extorsionar a la familia Palavéevi con una gran suma de dinero.

Entra en conflicto con el Capitán Noche, cuyo fervor e idealismo le irritan profundamente. En conflicto también con la «carcoma» de la revolución: los elementos subversivos que corroen los cimientos del Estado y amenazan el statu quo.

EXTRA NINA

Dimitrichka Rúseva, Nina, es la comisaria política de la unidad partisana. Treinta y cinco años, delgada, nervuda, con el pelo lacio, de un blanco puro. Dicen que se le quedó así tras las torturas sufridas en comisaría. Un cigarrillo cuelga habitualmente de la comisura de sus labios. Una lesbiana aún en el armario y una máquina de matar. Su tiro excelente («Acierto en una chapa de cerveza a doscientos metros») hace que la apoden Extra Nina. Desprecia las supersticiones populares. Los partisanos comparten con ella sus preocupaciones ideológicas. Ella detecta hábilmente sus problemas y elimina sus vacilaciones pequeñoburguesas. Tiene una memoria fenomenal. Recita a Mayakovsky en su lengua original.

Atrapada por la policía cuando era una maestra involucrada en actividades clandestinas, pasa por las manos del inspector Bázov en comisaría. El experto manipulador ofrece a Nina lo que siempre le ha faltado: preocupación paternal, calidez y amor. Ella se convierte en uno de sus agentes más eficaces. Contradictoria y reservada, es directamente responsable de la muerte de muchos de sus camaradas combatientes.

A Nina le gusta bailar sobre el filo de la navaja. Es metódica, intransigente y cruel, y al mismo tiempo es una niña solitaria que añora caricias, chocolate y atenciones. Este lado reprimido de su personalidad estalla paradójicamente en situaciones inesperadas. La aparición de Kara y Yara en el escuadrón guerrillero resulta ser un catalizador que intensifica aún más la ambivalencia en su personaje. Por un lado, las muchachas encarnan esas muñecas que le gustaría tocar y poseer, pero por otro, siente un vago deseo de romper esos hermosos juguetes, castigándolos por el anhelo que han despertado en ella.

1. ESLALON A LO DESCONOCIDO

—Tranquila. Te tengo —dijo la voz en su oído.

Los esquís volaban cuesta abajo. La nieve se le metía en los ojos. Aquel hombre la sostenía por la cintura con una mano y con la otra sujetaba los bastones. Cambiando el peso de una pierna a otra y saltando en los giros con una agilidad envidiable, bajó haciendo un rápido zigzag entre los pinos y apareció en la cima de una loma. En la llanura asomaban los tejados de una aldea, con las chimeneas humeando raquíticas bajo sus capuchas blancas. El hombre alzó los bastones y apuntó en dirección a la aldea.

—¡Agárrate! —gritó, y se lanzó por la ladera.

Los otros lo siguieron. Cubrió la distancia a la aldea en dos suaves y gráciles curvas, formando una ese, y frenó clavando los cantos con estilo delante de una gran pila de estiércol verdoso y fresco que estaba en mitad de la calle. A su lado frenó otro, pero no con tanta habilidad: la punta de los esquís se clavó en la apestosa montaña, que exhalaba vaho.

—¡Diablos! —maldijo.

—Gira usted tarde, Kándev, ¡gira tarde! —dijo el hombre que la había bajado de la montaña y que en ese momento se levantó las gafas de esquiar y se presentó—: Teniente Popánguelov, Segunda Compañía Alpina de Su Majestad. ¡A su servicio, señorita!

La señorita estaba tan confundida y muerta de frío que no logró decir nada. Uno tras otro, a su lado se detuvieron una veintena de hombres levantando nubes de nieve con los esquís. En los patios vecinos empezaron a ladrar perros.

—¿Y esta quién es? —preguntó un hombre fornido.

—No lo sé —respondió el teniente—. Se cruzó en mi camino. Debe de haberse perdido… Deja primero que se recupere.

—Puede que sea una partisana —conjeturó el fortachón—. ¿Qué se le habría perdido en la montaña en medio de esta ventisca?

—No está armada —señaló otro—. Lo mismo es del grupo de montaña de la Cruz Roja con el que nos cruzamos cerca de Kom.

La chica afirmó con la cabeza enérgicamente. Su fusil había quedado allí atrás, clavado en el montón de nieve. Al parecer no lo habían visto. El viento se había llevado su gorra con la estrella roja. Tenía todo el pelo cubierto de escarcha. Incluso en las pestañas brillaban los cristales de hielo. Se frotaba con empeño los dedos congelados que asomaban de sus guantes recortados.

—¡Kom queda muy lejos! —gruñó el fortachón.

El teniente miraba fijamente los guantes de color rosa. Había recortado las puntas de los dedos para que fuera más fácil disparar, pero él no podía saberlo. Eran de esponjosa lana de mohair con conejitos blancos bordados en los puños.

—¿Qué partisana iba a llevar unos guantes como estos? —dijo con una risotada.

La portezuela más cercana chirrió y en el umbral apareció el dueño, malhumorado, en camisa y con un abrigo corto de piel echado por encima. Detrás de él asomaba el morro de un perro pastor amarillento que enseñaba los dientes.

—Buenos días —saludó amablemente el teniente—. ¿En qué aldea estamos?

—Baltiya —respondió el campesino con tono sombrío.

Popánguelov sacó un mapa topográfico y lo desplegó. A su alrededor se amontonaron varios soldados, que se pusieron a especular con su localización concreta. El dedo del teniente empezó a seguir las líneas que describían picos y valles.

—Todavía no ha establecido el norte —intervino el hombre fornido, que sacó una brújula y, sin miramientos, volvió el mapa del revés.

—¡Ajá! —señaló alguien—. Al parecer hemos pasado por Cherna Vada en lugar de por Vlashki Greben y hemos salido por encima de Slepi Dol…

—Nozhárevo queda más al este. ¡Son unos veinte kilómetros!

El teniente miró la hora.

—Habrá que hacer noche aquí. ¿Hay teléfono en el Ayuntamiento? —preguntó al hosco campesino.

—Sí —afirmó este con una sonrisa torcida—. Pero cuando nieva, el cable se rompe y todo se va al traste.

—¿Dónde está el alcalde? Tenemos que alojar a la gente.

—Lo mataron los partisanos.

Cuando oyeron aquello, todos echaron mano instintivamente a sus armas. El teniente y el tipo fornido miraron a su alrededor como si detrás de las tapias cubiertas de nieve se fueran a oír disparos en cualquier momento.

—Tranquilos —dijo con sorna el campesino—. Ya se fueron.

Kara vio aparecer delante de sus ojos unas manchas oscuras. Sintió fuertes náuseas, pero tenía el estómago vacío. Se mareó y a punto estuvo de caer en la pila de estiércol.

—¿Se encuentra bien, señorita? —preguntó Popánguelov sujetándola—. Ahora entrará en calor.

—Tengo hambre —dijo ella con un hilo de voz.

El teniente le metió un trocito de chocolate en la boca. Se había endurecido por el frío y apenas tenía sabor, pero ella empezó a masticar con avidez, sin esperar a que se reblandeciera. El teniente partió otro trozo. Poco después ya solo quedaba el envoltorio. Los soldados se quitaban los monos blancos y los tendían a secar junto al hogar. Una anciana cruzó la habitación repleta de hombres y puso delante de la chica una sartén ennegrecida y torcida en la que chisporroteaban tres huevos fritos. Kara se abalanzó sobre la comida, pero el estómago se le había encogido del hambre y se negaba a aceptarla a tanta velocidad. Con un suspiro, dejó el tenedor. Popánguelov la observaba con interés. La escarcha del pelo se había derretido y los mechones húmedos se le pegaban a la cara y al cuello. La nieve que impregnaba su ropa también era ya agua.

—¿Cómo se llama? —preguntó.

A punto estuvo de decir «Kara», pero logró tragarse las palabras a tiempo y respondió:

—Mónica.

—Mónica ¿qué? —intervino el fortachón.

—Pe… pe… trova —dijo ella al azar, castañeteando los dientes.

—¡Déjala en paz, Dósev! —le regañó el teniente—. ¿No tiene más hambre, Mónica?

—No…, no…, no…

—¡Dadle ropa seca! —ordenó Popánguelov.

—Dame, dame, dame, ¡es lo único que saben decir! —refunfuñó la anciana, a la que los de la casa se dirigían con un respetuoso «abuela Guitska».

—¡Anda, vieja, como si no pagáramos por esto! —exclamó indignado Popánguelov—. ¿Habéis calentado agua?

—Ven, niña —la llamó la anciana con su uña negra y torcida—. Encima me llama vieja el sinvergüenza…

La abuela Guitska la guio a un cuarto oscuro sin ventanas iluminado por una vela de llama débil. En medio había un barreño de madera y, junto a él, dos baldes. Uno desprendía vapor.

—¿Quieres que te eche el agua?

—Puedo sola, gracias.

—No vayas a gastarla toda —le advirtió antes de salir la vieja, que dijo para su sayo—: La gastará, la maldita.

Lo primero que hizo fue guardar los cartuchos. Le quedaban unos doce. Menos mal que no se les había ocurrido registrarla. Los metió en una rendija profunda entre los tablones y la cubrió con la alfombra. Después se desnudó, vertió la mitad del balde caliente en el barreño, terminó de llenarlo con agua fría y se metió dentro. El agua cálida acogió agradablemente su cuerpo, aunque las rodillas asomaban fuera. Se quedó en esta postura hasta que le pareció que el agua empezaba a enfriarse y volvió a echar de la caliente sin prestar atención al hecho de que el barreño se desbordaba. El cansancio acumulado en el cuerpo invadió su cerebro. De pronto apareció en la orilla de una poza. A su lado estaba sentada su hermana, que, a saber por qué, tenía solo cuatro años. El agua no alcanzaba el borde de la charca y las dos movían despreocupadamente los pies por encima de la verdosa agua estancada. A Yara se le soltó una sandalia, se estiró para atraparla y cayó en la poza. Se hundió como una piedra antes de que Kara pudiera hacer nada. El agua se cerró sobre ella. Kara escrutaba la superficie lisa completamente incapaz de reaccionar. Despertó paralizada por el sentimiento de culpa. No era la primera vez que tenía esta pesadilla, pero siempre acababa reparando con alivio en que solo era un sueño. Esta vez era diferente.

Había perdido a su hermana. De veras.

Oyó un ruido en la oscuridad. La llama de la vela se inclinó como si soplara un chorro de aire invisible. ¡Diablos! ¿Qué sucedía? Kara se incorporó, cogió la vela y dio unos pasos en dirección al ruido. Miró atentamente la pared y vio que uno de los tablones no encajaba. Por la rendija entraba aire fresco. Presionó ligeramente el tablón, que chirrió, y en la apertura asomó una cara pálida de ojos saltones y cuello alargado.

—¿Qué estás mirando? —dijo Kara entre dientes.

Fue entonces cuando vio la pistola que apuntaba a su pecho.

—Si gritas, disparo —amenazó el joven.

—Si disparas, todos lo oirán y te pillarán.

—No me entregaré con vida. También tengo una bomba.

—No voy a gritar —lo tranquilizó ella—. ¿Eres partisano?

—¡Eso no es asunto tuyo!

—Yo también soy partisana.

—¡Sí, claro! Pero si llegaste con esos canallas.

—Nuestro destacamento fue derrotado en un combate. Me quedé sola en la montaña. Esta es una sección alpina, no son gendarmes. Están entrenando la orientación en la nieve. Me han tomado por una turista perdida. ¡Aparta ese hierro!

Pero el joven no lo apartaba.

Estaba demasiado asustado y, a la vez, demasiado hipnotizado por sus pechos. Una combinación que definitivamente afectaba a su juicio y no para bien. Kara sopló la vela de manera inesperada y la oscuridad lo cubrió todo. La chica se apartó rápido y contuvo la respiración. A través de las delgadas paredes llegaban tan solo las voces y las risas de los soldados.

—¿Dónde estás? —gimió el joven.

No hubo respuesta.

—Mira… —prosiguió—. Estoy herido. Esta buena gente me cuida. Si me descubren aquí, les quemarán la casa. Tienen niños. Se quedarán en la calle en invierno… ¿Me oyes? ¡Si me delatas, mis camaradas te encontrarán y acabarán contigo! El Ejército Rojo pronto estará aquí. Ya han tomado Járkov…

—¡Járkov cayó en verano, idiota! —lo interrumpió Kara—. Y tú te has delatado solo. ¡Mira que ponerte a mirar a las chicas como un maníaco burgués! ¿Para eso te esconden los camaradas jugándose la vida?

—Me declaro culpable —reconoció el chico con un suspiro—. No he actuado como un buen camarada…

En la puerta se oyó una llamada nerviosa.

—Te he traído ropa seca. —Era la malhumorada voz de la abuela Guitska—. ¿Ha sobrado agua caliente?

—¡Vamos, escóndete! —ordenó Kara al partisano—. ¡Y ni un ruido más!

Los soldados se pusieron en marcha de madrugada. Apalabraron tres carros de bueyes para que los llevasen con sus esquís y su equipaje a Tsáribrod, donde tomarían el tren para Sofía. Popánguelov, que había adoptado el papel de salvador y protector de Kara, insistía a toda costa en entregarla a sus padres. Ella no se atrevía a negarse para no levantar más sospechas. Y, a decir verdad, tampoco sabía adónde ir. No tenía dinero ni documentos, solo el cuaderno de Medved, que se había guardado en el pecho. Era consciente del peligro que suponía llevarlo encima, pero había decidido no separarse de él, salvo en caso extremo. Todavía no se le había secado la ropa, por lo que tuvo que partir con el traje de pueblo que la anciana le había dado. Debía de haberlo sacado de algún ajuar viejo, porque apestaba a naftalina. Los amplios pololos, las enaguas, la gruesa camisa de algodón, el sukman,1 el chaleco, el delantal: todo le resultaba novedoso. Su cuerpo se sentía incómodo envuelto en aquellos tejidos ásperos que, aunque aparentaran lo contrario, no calentaban tanto. La hija del casero la ayudó a ponerse un par de alpargatas, luego le amarró en la cabeza un pañuelo rojizo de cuyos ribetes colgaban pequeñas monedas.

—¡Pero qué paisana más guapa! —exclamó la abuela Guitska, que le pasó a escondidas un sobre—. Llévalo a Sofía, a mi nieta. Es criada en casa de unos ricos. Te he puesto la dirección. Me he enterado de que eres de los nuestros…

Dósev no dejó de hacerle preguntas en todo el viaje: dónde vivía, dónde estudiaba, en qué trabajaban sus padres… Era algo mayor que Popánguelov y Kara no oyó a nadie dirigirse a él mencionando su grado. Más adelante quedó claro que era instructor civil de la asociación deportiva Yunak. Se había especializado en deportes alpinos en Austria y era evidente que simpatizaba con los nazis. Kara le respondía con lo que parecía despreocupación, pero en su interior estaba alerta. Tenía una prima, Veska, que estudiaba en el American College. Cada vez que se veían, sobre todo por Navidad, aquella chica piadosa y no muy atractiva le explicaba con todo lujo de detalles las costumbres del instituto. Kara adaptó de inmediato la biografía de la pobre Veska a las necesidades de la conspiración, añadiendo de su parte que su padre había fallecido a una edad temprana para despertar así compasión y cortar las molestas preguntas. Dósev, sin embargo, no se conmovía con facilidad. Sus ojos rasgados observaban con astucia.

—¡Espera un poco! —la interrumpió—. El instituto americano lo cerraron en 1941, ¿no?

—Sí, por desgracia —farfulló Kara.

—¿Y dónde estudias ahora?

—En el Segundo Instituto Femenino.

—¡Toma ya, mi hermana pequeña también estudia allí! —exclamó Dósev—. ¿Quién te da latín?

—Yo soy de ciencias…

—¿Y qué haces que no estás en clase?

—Me matriculé como alumna externa —maniobraba desesperada Kara.

—Ajá, será por eso —asintió irónicamente el otro.

Pasaron Kóstinbrod. El tren iba repleto de soldados que cantaban, hacían ruido con las botas y, cuando no estaban armando jaleo, se atiborraban de pan y salchichas. Había también bastantes alemanes. Parecían más tranquilos y se dedicaban más a las salchichas. ¿De dónde habrían salido tantas salchichas?, se preguntaba Kara. También ella recibió un buen pedazo, que mordisqueaba sin demasiadas ganas mientras vigilaba a Dósev y al teniente. Habían salido los dos al pasillo. No podía oír lo que decían, pero intuía que tenía que ver con ella. Los soldados del compartimento ya se habían zampado las salchichas grasientas y se encendieron un cigarrillo. Los fusiles se bamboleaban sobre sus cabezas, colgados de los ganchos para el equipaje. Kara pensó lo fácil que sería tomar uno de esos mp40 y cargárselos a todos. Era una opción. Se imaginó el arma saltando en sus manos. ¡La tenía apenas a un brazo de distancia! Dósev se marchó a alguna parte y el teniente regresó al compartimento.

—¿Se encuentra bien, Mónica? Parece pálida.

La chica agitó la mano para dispersar el humo que tenía delante de la cara.

—Es por los cigarrillos…

—¡Estáis intoxicando a la niña! ¡Salid a fumar al pasillo!

Popánguelov abrió después la ventana y se sentó a su lado.

—Dósev está convencido de que usted no es la persona que dice ser y quiere que la llevemos a la comisaría de la Estación Central. No quiero causarle problemas. Quizá sea mejor que se baje antes, en Ilientsi…

—No tengo nada que temer, teniente —le aseguró ella—. Le he contado la verdad. Soy una chica de buena familia.

—Ya, pero a veces las buenas chicas también cometen estupideces, ¿a que sí? En la estación de Ilientsi hay un punto de tránsito y se bajarán muchos soldados. Pasará desapercibida. Cójase después un carruaje al centro. ¿Tiene dinero?

Kara negó con la cabeza. Popánguelov abrió la cartera y le entregó varios billetes de cien levas.

—¿Por qué lo hace? —preguntó Kara mirándolo sorprendida.

Por la ventana entraba un aire frío con olor a hollín que despeinaba el flequillo rubio del teniente. En su rostro de facciones angulosas había brotado una barba clara de tres días. Pensó que no tendría inconveniente alguno si el teniente la besara.

—Quién sabe, puede que algún día me ayude usted a mí.

—Quién sabe… —repitió ella en voz baja—. Le devolveré el dinero. ¿Dónde vive?

—Fridtjof Nansen, 25…

El chirrido de los frenos se comió el resto de sus palabras. El tren redujo la velocidad. Sonó el silbato de la locomotora. El pasillo se llenó de gente.

—Nos estamos acercando a Ilientsi —la avisó Popánguelov.

Salió disparada del compartimento sin despedirse y empezó a abrirse paso hacia el fondo del pasillo. El teniente estiró sus largas piernas, sacó del bolsillo del mono un librito ajado de tapa blanda y se puso a repasar con la mirada distraída las páginas llenas de estrofas asimétricas. Los soldados volvieron al compartimento. Al cabo apareció Dósev, que había tenido una conversación interesante y hasta cierto punto esperanzadora con un contratista austríaco. Nunca desaprovechaba la oportunidad de practicar su alemán. El contratista había aludido a la fabricación de un nuevo avión de reacción con forma de platillo, capaz de bombardear Nueva York y que iba a garantizar la radical superioridad tecnológica y psicológica de la Wehrmacht. Dósev enseguida se percató del asiento vacío de Mónica y a su cara asomó una expresión alarmada.

—¿Dónde está?

El teniente levantó la mirada del libro.

—Habrá ido al baño… —dijo señalando el hato con ropa que estaba en la balda—. Tiene el equipaje aquí.

Dósev titubeó un instante. El tren se alejaba lentamente del andén.

—¡Escuche esto! —dijo Popánguelov, que empezó a leer en voz alta:

La noche no es nunca completa.

Hay siempre, ya que lo digo,

ya que lo afirmo,

al final de la desdicha

una ventana abierta,

una ventana iluminada.

Hay siempre un sueño que vela,

deseo que colmar,

hambre que calmar,

un corazón generoso,

una mano tendida,

una mano abierta,

ojos atentos,

una vida: la vida para compartir.2

—¿Qué clase de chorradas son estas? —lo interrumpió Dósev—. ¡Se ha fugado! ¡Por su culpa, remilgado niñito de mamá! Pero cuando lleguen los rojos y lo cuelguen en la horca, lamentará su absurdo sentimentalismo…

Salió al pasillo dando un portazo. Popánguelov apoyó el libro en una rodilla. En la portada había dibujada una mujer con tres pechos y ojos en la nariz, y el título estaba impreso con letra angulosa un tanto presumida: Antología del surrealismo.

—¿Nos lee un poco más, teniente? —dijo tímidamente un joven soldado desde un rincón del compartimento.

___________

1 Vestido sin mangas, habitualmente de lana, que se lleva sobre una camisa y forma parte del traje tradicional búlgaro. (Todas las notas son de los traductores).

2 Paul Éluard, «La noche no es nunca completa», Últimos poemas de amor, traducción de Jesús Munárriz, Hiperión, 2005.

2. LA VENTANA ILUMINADA

El cochero la miraba de reojo y calculaba febrilmente cuánto pedirle. Aquella vestimenta campesina no iba a engañarlo. Sabía calar a los clientes. Debajo del pañuelo se escondía una cara urbana. Sus manos eran delicadas y blancas, no acostumbradas al trabajo duro. ¿Sería tal vez la hija de un pope? El mero hecho de que quisiera coger un carruaje al centro ya era sospechoso. Las mozas de pueblo normalmente se subían a alguna carreta o iban a pie por la carretera sin miedo al barro. Algo no encajaba…

—Cien levas —dijo, rascándose pensativo.

La chica lanzó una mirada a los militares que pululaban por el andén.

—De acuerdo —respondió.

Evidentemente, tenía prisa por largarse. El cochero enseguida lamentó no haberle pedido cincuenta levas más y le espetó resentido:

—A ver el dinero.

Kara metió la mano bajo el delantal, le enseñó unos billetes y los volvió a esconder. Esto lo enfureció aún más, pero no había nada que hacer.

—¡Sube!

El carruaje rodaba por la carretera ligeramente ladeado porque uno de los amortiguadores se había cascado. Sumida en la penumbra del capote, Kara veía solo la espalda del cochero en el pescante. Por la parte delantera, abierta, entraban copos de nieve. De las lonas tendidas bajo los traseros de los caballos llegaba un olor a estiércol. Se echó en las rodillas la manta —pesada y no muy limpia— que encontró en el asiento, pero el gesto no hizo que se sintiera mejor. Cuanto más se acercaba a casa, más nerviosa estaba. ¿Cómo la recibirían sus padres? ¿Qué les iba a decir? Fuera como fuera, no tenía otra elección. Después de todo lo que le había ocurrido en el monte, tenía un único deseo que rayaba el instinto animal: ¡largarse! ¿Adónde? No importaba. Suiza, Argentina, Australia… Su padre era lo bastante rico para arreglarlo. Estaba dispuesta incluso a arrastrarse a sus pies para que la perdonara. Todo el mundo comete errores de joven. Todo el mundo comete imprudencias. Pero sabía que antes tendría que responder a una pregunta terrible. Una pregunta para la que no tenía respuesta:

¿Dónde está tu hermana?

Enseguida se percató de que la ciudad había cambiado, nada más empezar a retumbar las herraduras sobre los adoquines de Sofía. Estaba más desierta, oscura y silenciosa. Al principio de la avenida de Hristo Bótev se perfilaban las ruinas de un edificio alcanzado por una bomba. En el tren había oído a los soldados comentar que los británicos y los estadunidenses habían empezado a bombardear Sofía, pero fue entonces cuando tomó consciencia de esta realidad. Por el camino se cruzaron con un tranvía que se arrastraba con un chirrido sordo de perro apaleado. En el vagón débilmente iluminado viajaban concretamente tres personas.

Poco antes de llegar a la plaza de Makedoniya desde el Ministerio de Agricultura aparecieron de golpe varias personas uniformadas. Al parecer había un control de policía.

—¡Alto! ¡Bajen! ¡Control de documentos!

El cochero saltó de buena gana del pescante. Kara se quedó en el asiento, paralizada. Tan cerca de su objetivo y de repente… Decidió hacerse la dormida y así ganar unos segundos.

—Atrás dormita una chica de pueblo, mi capitán —informó el agente.

En los ojos de Kara brilló la luz de una linterna. No podía ver las caras que tenía delante, solo oía sus bruscas voces.

—¿Adónde vas?

—Soy criada, señor, vuelvo del pueblo… —Kara soltó lo primero que se le ocurrió—. Soy criada en casa de los Pipérov.

—Y vuelves del pueblo en carruaje, ¿eh?

—A mí también me pareció sospechosa, mi capitán. —Era la voz del cochero—. Se montó en Ilientsi. Sin equipaje ni nada. Esas manos no han visto escoba ni azada, se lo digo yo.

—Si te pareció sospechosa, ¿por qué la dejaste subir? —lo reprendió el policía.

—¡Es que la iba a llevar directamente a la comisaría!

—¿Ah, sí? ¿A la comisaría? ¡La madre que te parió!

—¡Miente, señor policía! —gritó Kara—. ¡Fue él el que me dio la bomba!

—¿Cómo? ¿Tienes una bomba? ¡¡¡Tiene una bomba!!!

Se oyeron voces asustadas y el círculo que rodeaba el carruaje se amplió al instante.

—¡Hija de puta! —chilló el cochero—. ¡Yo no le he dado nada!

Pero ya era tarde. Kara agarró el látigo y fustigó a los caballos con todas sus fuerzas. El carruaje salió disparado. Los uniformados se hicieron a un lado deprisa y corriendo.

—¡Detenedla!

A su espalda sonó el familiar chasquido metálico de los cerrojos. Kara se inclinó sobre el pescante. A continuación sonaron los disparos, algunas balas perforaron la capota, pero no la alcanzaron. Los caballos se asustaron y echaron a galopar todavía más desenfrenados.

—¡Escoria bolchevique! —le espetó el policía al cochero mientras lo esposaba—. ¡Arranca la máquina! —Se dirigía ahora a un par de policías que empujaban una motocicleta con sidecar—. ¡Tras ella!

La máquina, una BMW R-12 de una partida reciclada que había servido dos inviernos consecutivos en el Frente Oriental, ya no estaba dispuesta a arrancar a la primera. Hubo que empujarla hasta que el motor empezó a roncar como un león somnoliento. Entretanto el carruaje había alcanzado la plaza de las Cinco Esquinas. Kara no sabía manejarlo ni detenerlo.

Fue entonces cuando empezaron a sonar las sirenas. Su aullido se elevó lenta y solemnemente sobre la ciudad como la obertura de una ópera épica. A ellas se unieron las sirenas de los demás barrios, fundiendo sus voces en una onda acústica densa y uniforme. Después de pasar sobre los tejados, la onda empezó a atenuarse y casi se disipó para volver a elevarse aún más potente y estridente.

La moto se paró en medio de la calle. Los policías levantaron la vista al cielo como si de repente hubiera empezado a llover a cántaros.

—Abandona —ordenó una voz débil.

Ya en la calle del Patriarh Evtimiy, delante del carruaje se cruzó un hombre corpulento que agarró las riendas de los caballos y los hizo detenerse. Al parecer acababa de levantarse de la mesa, pues de su barbilla todavía colgaba una servilleta blanca.

—¡Vamos, baja! Vente al refugio.

—¡Gracias, señor! —Kara saltó del carruaje, pero evitó su mano y, para sorpresa de su salvador, echó a correr en sentido opuesto.

—¡Espera! ¿Adónde vas corriendo? —gritó detrás de ella—. Los aviones estarán aquí dentro de nada. ¡Tienes que esconderte!

Kara ni siquiera miró atrás. Cruzó la avenida en diagonal y se metió en la primera bocacalle. El hombre movió la cabeza perplejo.

—¡Esta chica está loca!

El aullido de las sirenas volvió a cubrir la ciudad. Las luces de las calles se apagaron de pronto. Uno tras otro, los cuadrados amarillos de las ventanas empezaron a oscurecerse. Los edificios vecinos se llenaron de un frenético ruido de pasos, como si un ciempiés bajara a todo correr por las escaleras. Una anciana salió a la acera y tiró de Kara hacia el portal.

—¡Métete en el sótano, chiquilla! ¡Rápido, al sótano!

Kara la apartó de forma un tanto brusca y siguió su camino. Ya no corría, sino que caminaba deprisa y atenta, intentando no confundirse en la oscuridad. Aunque conocía bien aquella parte de la ciudad, le parecía que nada estaba en su lugar. El chillido aplastante de las sirenas parecía haber deformado el trazado de las calles. De vez en cuando, gente preocupada intentaba detenerla, pero ella se escabullía. En el jardincito que había delante de los cuarteles de los regimientos I y IV había un punto de defensa antiaérea. Allí estaba instalado un sistema antiaéreo ligero de 30 milímetros y cuatro cañones que escudriñaban el cielo en busca del enemigo. La voz de las sirenas se atenuó. Un rugido siniestro se apropió del cielo. Varios haces de luces se cruzaron sobre la ciudad. Entre las delgadas nubes se vislumbró la silueta del avión que ejercía de vanguardia. Hacia él, desde diversas posiciones, se dirigieron ráfagas de proyectiles trazadores. Kara apartó con dificultad la mirada del grandioso espectáculo. Corrió calle abajo por la desierta avenida de Vítosha, giró en Párchevich, luego en Ángel Kánchev y fue entonces cuando se oyó el primer estruendo. Tras él, otro. Y otro… ¡Bum! ¡Bum! ¡Bum! Como si un gigante malvado pisara la ciudad con pasos enormes y pesados y fuera directo a por ella.

¡Te pillaré, chiquilla!

¡No, no me pillarás, cabrón!

Torció en la calle de Gladstone y apareció delante de su casa. El recio edificio estaba oscuro, solo una ventana de la tercera planta estaba iluminada. Por lo visto se les había olvidado apagar la luz. De repente, Kara comprendió que aquella era la ventana de su salón. El corazón le dio un brinco de alegría. Mientras corría hacia su hogar, en varias ocasiones había pensado que sus padres podrían haberse ido a la casa de Chamkoriya. Las llaves se habían quedado con su hermana y temía no poder entrar. Pero aquel parecía su día de suerte…

Algo reventó cerca con un gran estruendo. A sus pies cayeron tejas rotas, cristales y témpanos de hielo. De la calle vecina brotaron densas nubes de polvo. Kara buscó la luz de su apartamento, pero había desaparecido. Tal vez se hubiera cortado la corriente. Sin embargo, poco después la mancha amarilla volvió a aflorar entre la grisácea neblina como un faro. En el marco de la ventana se perfiló una silueta, o al menos eso le pareció. Fue cuando volvió a oírse aquel fino y prolongado chillido… La fachada del edificio se hinchó, se resquebrajó y se precipitó como una catarata de piedras. La onda expansiva tiró a Kara al suelo.

Todo se sumió en la oscuridad.

Volvió en sí en la acera, empapada de agua helada. Cerca de su cabeza se había roto una tubería y el agua salía a borbotones salpicándole la cara. Empezó a moverse. Parecía que el cuerpo estaba entero. No le dolía nada. En su cabeza todavía retumbaba el eco de la explosión. Intentó incorporarse, pero solo consiguió sentarse. Su mirada se detuvo en la enorme pila de ruinas humeantes. Necesitó varios minutos para comprender que aquello era todo lo que quedaba de su edificio. A los pies de las ruinas ya estaba trabajando un equipo de la defensa aérea. De las casas vecinas llegaba gente que ayudaba a quitar los escombros que bloqueaban el portal.

Kara reunió fuerzas, se levantó y se dirigió hacia ellos.

—¿Estás bien, niña? —le preguntó alarmada una mujer—. ¿Estás herida?

—No, no —respondió como un autómata—. Estoy bien.

—¡Cuidado, chiquilla! Este sitio no es para ti —le advirtió apartándola un hombre que luchaba con un trozo de forjado.

Pero no se marchó. Se acercó en silencio y se incorporó al trabajo del grupo de salvamento haciendo caso omiso a los intentos de alejarla. Por sus manos pasaban hierros, ladrillos, trozos de enfoscado, fragmentos de lavabos e inodoros, vidrios, vigas, tapetes, estatuillas de mármol… Se cortó el dedo, pero no sintió nada. Siguió desescombrando con los hombres hasta que por fin despejaron el acceso al sótano y asomaron las primeras caras pálidas. Eran cerca de las cuatro de la madrugada.

Los primeros en salir fueron los Atanásov. Tenían dos hijos. La pequeña, Maríyka, iba colgada del cuello de su madre. El padre llevaba al otro de la mano. Tras ellos apareció Vélchev, del piso inferior, con una mujer desconocida que llevaba las medias rotas. Después, los Kólev con su nuera, los nietos y la criada, Décheva, los Pénkov… Pasaban a su lado sin reconocerla, o más bien sin reparar en su presencia, mirando fijamente a un punto en la distancia. Como si todavía no pudieran creer que hubieran traspasado la línea de la salvación y siguieran caminando hacia ella.

La última en salir fue Elitsa, su criada. La gente decía que en el sótano había más supervivientes que no podían salir por sus medios. Algunos hombres saltaron enseguida al agujero para socorrerlos.

Kara tiró de la criada aturdida, apartándola a un lado.

—¿Están mis padres ahí? —le preguntó sacudiéndola por los hombros.

La chavala parpadeó asombrada.

—¡¿Eres tú, Kara?! Uf, no te había reconocido…

—¡Soy yo! ¿Dónde están mis padres?

Elitsa la miró un largo instante.

—A… a… arriba —tartamudeó—. Se quedaron arriba…

—¡¿Cómo?!

—En el apartamento… El señor Palavéev jamás bajaba al sótano. Siempre decía: «Pueden volver mis niñas, tengo que esperarlas». La señora se quedaba con él. Ponían el tocadiscos, se sentaban en el salón y a mí me mandaban abajo. «Tú, Elitsa, baja al sótano. Para nosotros ya no tiene importancia». Eso decían. ¡Os estaban esperando, Kara! ¡Sabían que ibais a volver!

Elitsa se secó las lágrimas con el dorso de la mano. Kara no dijo nada, dio un paso atrás y se sentó en la pila de ladrillos más cercana. En alguna parte, delante de ella, pareció iluminarse de nuevo la ventana del hogar que ya no existía. Brillaba con una luz cálida y suave como la lámpara de noche que tenía al lado de la cama. La cama a la que ya nunca volvería.

Una página colorida atrajo su atención. ¡Un tebeo! Kara retiró los escombros y sacó lo que quedaba de la revista. El número 27, de mayo de 1939, de Detective Comics, con Batman en la portada. ¡Le parecía tan lejano todo aquello! Lo habían recibido con una caja entera de revistas que su tío les mandaba regularmente en Navidad. Se había marchado a Estados Unidos antes de que ellas nacieran y vivía en Detroit. Nunca lo habían visto y, por lo que tenían entendido, su padre no se llevaba muy bien con él. Los paquetes con tebeos llegaban una o dos veces al año, hasta finales de 1941, cuando Bulgaria declaró la guerra a Estados Unidos y a Gran Bretaña y las relaciones se interrumpieron. Su padre desaprobaba las revistas con dibujos y amenazaba con tirarlas, pero su madre insistía en que ayudaban a mejorar el inglés de las niñas.

—¡Kara, Kara! —la llamó la criada—. ¡Ven conmigo!

Kara abrió las páginas roídas. El caso del sindicato químico. El hombre murciélago, un personaje misterioso y aventurero que lucha por la justicia, captura a los malos en su batalla en solitario contra las fuerzas oscuras de la sociedad… Por el momento su identidad sigue siendo desconocida. En tiempos, su hermana y ella solían discutir cuál de los dos héroes era más noble y atractivo: Batman o Superman. Kara insistía en que Superman. Mientras que Yara se había enamorado de Batman a primera vista. ¿Qué le gustaba tanto de Bruce Wayne, aquel magnate furtivo y soberbio? A ella le caía mejor Superman, con ese carácter abierto y honesto. Sus superpoderes eran innatos, mientras que Batman siempre recurría a trucos tecnológicos. Es verdad que también hacía sus buenas obras, pero, en fin…

—¡Kara! —repitió Elitsa—. No puedes quedarte aquí. Te está buscando la policía.

Tal vez, a fin de cuentas, su padre tuviera razón… Los tebeos no eran más que un pasatiempo de crías. ¿Qué se habían creído? ¿Que iban a convertirse en superheroínas? Su mirada se posó en uno de los dibujos. «A fitting end for his kind», leyó en el globo que salía de la cabeza de Batman. Parecía que se refiriera a ellas: un final propio de las de su clase. Hizo amago de tirar el tebeo entre la basura, pero en el último momento cambió de idea y se lo metió debajo del delantal, con el cuaderno de Medved.

—¡Vámonos, Kara! —La criada volvió a tirar de ella.

3. EL VALS DE LAS CRIADAS

Mika había fregado los pasillos y estaba escurriendo el pesado trapo en el cubo cuando llamaron a la puerta. El bombardeo de la noche anterior había trastornado por completo la casa de los Chokmánovi. Bajaban al sótano, subían, arrastraban cosas por las escaleras…; los zapatos se llenaron de polvo negro del carbón almacenado en el cuarto de calderas y lo extendieron por toda la casa. A primera hora de la mañana el cabeza de familia salió zumbando a preparar la evacuación. Su mujer, con los dos hijos, se fue a casa de su madre, que vivía en Lózenets.3 En el apartamento se quedaron solo la vieja señora Chokmánova y la criada Mika, con la tarea de eliminar las huellas del caos.

Mika se secó las manos en el delantal, se puso los zuecos y se dirigió a la puerta dando zapatazos en el terrazo mojado.

—¿A qué viene este escándalo? —preguntó una voz ronca desde el salón.

Mika no le prestó atención. La madre de Chokmánov, medio ciega, casi incapaz de moverse, dormitaba en un sillón, junto a la ventana, la mayor parte del día. Pero Mika recordaba que solo un año antes la señora iba tras ella pasando el dedo por los muebles y los estantes para comprobar que había pasado el trapo del polvo por todas partes. Mika era criada en casa de los Chokmánovi desde que tenía trece años.

Se puso de puntillas y, tal y como le habían ordenado, miró a través de la mirilla. En el descansillo había dos chicas. Una le sonaba: Elitsa, la criada de los Palavéevi. Eran del mismo pueblo, incluso eran primas lejanas. La otra chica llevaba ropa de pueblo extraña y parecía algo desorientada. ¿Quién demonios serás? Mika atravesó el pasillo interior y abrió la puerta de servicio que daba a la cocina.

—¡Pssst! —dijo asomando la cabeza por la puerta entreabierta—. ¿Qué queréis?

—¡Una bomba! —explicó rápidamente Elitsa—. ¡Nos ha caído una bomba!

—¡¿Cómo?!

—¡Una bomba ha reventado nuestro edificio! No tenemos adónde ir…

—¡Dios santo! —Mika abrió más la puerta—. ¡Entrad! Pero quitaos los zapatos, que acabo de fregar…

—¿Quién…?, ¿quién ha venido? —preguntó la vieja desde el salón.

La anciana señora Chokmánova había enseñado solfeo y música en años más felices, pero la armonía hacía tiempo que se había desvanecido de su cabeza. Ya solo quedaba una oreja vacía cuyo tímpano reaccionaba dolorosamente a cualquier ruido fuerte. El estruendo de las bombas le había desgarrado el cerebro y todavía no había conseguido recuperarse.

—¡La lechera! —respondió gritando Mika.

—¡Quiero leche caliente!

—¡Enseguida, señora!

Mika introdujo a las chicas en la cocina y les hizo un gesto de que esperaran. Volvió al salón y se dirigió a la botella de cristal que estaba en el aparador rodeada de esbeltas copitas de plata. Contenía un líquido del color de las hojas otoñales. Mika llenó una copita hasta el borde, la dispuso en un platito y se la ofreció con gesto humilde a la anciana.

—¿Qué me das? —preguntó la vieja con aire malhumorado. No obstante, aceptó la copita, la olisqueó, dio un sorbo y cerró los ojos de placer—. ¡Oh, Dios te bendiga!

Las chicas se sentaron alrededor de la mesa vacía.

—¿Tenéis hambre? —preguntó Mika.

Elitsa asintió rápidamente con la cabeza.

—Hay costillas de cerdo con repollo de ayer.

—Vale.

Mika sacó la fuente del horno, sirvió dos platos y se los puso delante. Después cortó unas gruesas rebanadas de pan. La comida estaba fría, pero Elitsa se lanzó a ella con voracidad, ayudándose con una corteza de pan. La chica desconocida solo pinchó en el plato, separó algo de carne del hueso y empezó a masticarla con aire distraído. Mika la miró de reojo: había algo en aquella criatura rubia que le molestaba, pero no sabía qué era exactamente.

—¿No te gusta? —preguntó desafiante.

—No tengo hambre.

—Sus padres murieron en el bombardeo —intervino Elitsa con la boca llena—. Es la hija de los Palavéevi.

—¡¿Cómo?! —exclamó Mika abriendo los ojos como platos—. ¿Aquellas que se fugaron con los partisanos?

—Exacto —asintió Elitsa dándose ínfulas—. Las gemelas.

—¿Y dónde está la otra?

Elitsa se encogió de hombros y siguió comiendo.

—No lo sé —dijo Kara de repente—. Nos perdimos en el monte.

—¡Pobrecita! ¿Te pongo una copita de rakía?4 —le ofreció Mika.

El señor Chokmánov tenía la noble costumbre de tomar por la mañana, antes de ir a trabajar, con el café, un dedalito de rakía; según decía, para empezar bien el día. Después de él, una vez que los niños se habían ido al colegio, la señora Chokmánova también se tomaba un trago de rakía de ciruelas antes de irse con sus amigas de tiendas. La vieja recibía su dosis a eso de las diez de la mañana, tras lo cual volvía a dormitar, notablemente más sorda y feliz. En casa de los Chokmánovi este era el remedio tradicional para cualquier tipo de depresión. Mika, a su vez, también había adoptado el hábito, sobre todo después de cumplir los dieciséis: una edad importante, cuando las monótonas tareas domésticas empezaban ya a embargarla de pensamientos lúgubres sobre el mundo y el lugar que les corresponde en él a las pequeñas criadas.

Llenó dos copitas y empujó una hacia Kara.

—¡Yo también quiero! —dijo Elitsa.

—Todavía eres pequeña —zanjó Mika y guardó la botella en el armario.

Kara se tomó la rakía de un trago, pero no hizo que se sintiera mejor, solo más confusa. Mika se sentó delante de ella y cruzó las piernas.

—O sea, que has estado con los partisanos…

—Ajá —respondió sin ganas Kara.

—¿Tienen armas?

—Sí…

—¿De qué tipo?

—Escopetas, bombas, pistolas, fusiles…

—¿Y tú sabes disparar?

—Sí.

—Vaya, vaya… ¡Tengo un tío que se fugó al monte!

—¿Quién? —preguntó Elitsa.

—Velichko, el Mudo. Es el marido de tu tía.

—¿El padre de Tsenka?

—De Tsanka. Tsenka es la hija del maestro Shópov.

Mika de pronto se puso seria y señaló a Kara.

—¿Es verdad que la busca la policía?

—¡La busca! —confirmó Elitsa con cierto orgullo—. La semana pasada vino un poli. Preguntó a los vecinos, al portero… A mí también me llamó. Dijo: «Si aparecen, avisad. Hay recompensa».

—¡¿Y ahora qué hacemos con ella?! —exclamó Mika—. ¿Por qué te la traes aquí? ¡¿Acaso no sabes las palizas que te caen en la comisaría?!

—No quiero causaros problemas —dijo Kara levantándose—. Iré a otro sitio. No os preocupéis.

—¡Espera, espera! —la interrumpió Elitsa—. Ahí fuera está a rebosar de policía. Nosotras te ayudaremos.

—Déjala en paz —intervino Mika—, total, si tiene adónde ir…

—¿Pero adónde va a ir? ¡No entiendes nada! —la atacó Elitsa—. ¿Cómo la vamos a dejar marcharse sin más? ¿No ves que la detendrán enseguida? No tiene documentos ni nada. Tenemos que pensar dónde esconderla.

Las criadas salieron al pasillo. Estuvieron discutiendo en voz baja unos segundos, luego continuaron entre susurros. Kara miraba la paloma acurrucada en el vierteaguas nevado de la ventana. No tenía ni la menor idea de adónde ir. Su tío estaba en Estados Unidos. La familia de su madre, en Dóbrich. En Sofía tenía algunos parientes lejanos que mantenían el contacto con su padre, pero ella no los sentía lo suficientemente cercanos. Se acordó de la casa de Chamkoriya. Una familia de Sámokov cuidaba de la finca en su ausencia y tenía una copia de las llaves. Podía instalarse allí sin mucho ruido y esperar… ¿Esperar qué? No lo sabía.

Al cabo volvió Elitsa.

—Ven, hemos pensado una cosa.

Kara las siguió sin más preguntas.

Después de la noche de bombardeos el edificio estaba en silencio. No se cruzaron con nadie en la escalera. Las tres chicas subieron al desván. Mika abrió el candado de la puerta y la condujo por el pasillo en penumbra entre pilas de trastos. El aire era frío y de sus bocas salía vaho. Mika se detuvo delante de una tosca puerta de tablas de madera cerrada con un candado.

La bombilla se había fundido y el ventanuco de la claraboya estaba cegado con hojalata, de modo que no se podía apreciar lo que había en el interior. En la penumbra se perfilaban muebles, cestas, cajas de madera, latas… En la parte más alta del desván había un enorme armario viejo. Sus puertas se abrieron con un chirrido lastimoso.

—Aquí no te encontrará nadie —dijo Elitsa.

Kara dudó por un instante. Le llegó el olor a naftalina.

—¡Vamos, entra! —la animó Mika—. Si tienes frío, aquí hay edredones y ropa en abundancia. Yo te traeré comida esta noche. Puedes quedarte unos días y después veremos qué hacemos.

Había algo consolador en un plan sencillo como aquel. Kara se arrastró sobre la pila de edredones y almohadas. A pesar de los abrigos y los vestidos viejos que colgaban por encima de su cabeza, el interior de aquel armario era relativamente amplio. Cuando se acomodaba y analizaba el espacio, la puerta se cerró. Se oyó la llave girar. A Kara no le gustó nada.

—Eh, ¿qué estáis haciendo?

Kara presionó la puerta de roble maciza sin resultado.

—Así es más seguro —profirió Elitsa con una voz diferente, fría.

—¡Abre inmediatamente, palurda!

Kara golpeó la puerta con el puño. Las criadas retrocedieron temerosamente.

La madera de la puerta del desván arañó el suelo, el candado hizo clic y después reinó un silencio total.

—¿Cuánto me darás? —preguntó Mika alzando la voz.

—Diez mil —repitió tranquila Elitsa.

—¿Y cuánto es la recompensa en total?

—Cincuenta mil —confesó de mala gana su prima menor.

—Y me vas a dar solo diez mil, ¿eh?

Mika sintió unas ganas irresistibles de darle con el trapo en toda la pecosa y redonda cara. Menuda sinvergüenza, vaya morro tenía.

—¡Fui yo la que la traje y la que lo planeó todo! —insistió Elitsa.

—Entonces, ¿por qué no la entregaste tú solita a la policía?

—Se podía escapar…

—Pues claro que se iba a escapar… No se iba a quedar esperándote.

—Vale, veinte mil.

—¡Vamos a pachas! Si no, voy ahora mismo y la suelto.

—Oye, Mika, ¡qué codiciosa te has vuelto! No me lo explico.

—Si lo miras bien, yo asumo un riesgo incluso mayor…

—¡Ni hablar!

Por unos segundos las dos criadas estuvieron mirándose enfurecidas.

—Vale, qué más da… —dijo por fin Elitsa con resignación—. Vamos a pachas.

—¡Pero ojo que no nos engañen! ¡Es mucho dinero! —señaló Mika preocupada—. Este Gobierno no es de fiar. Empezarán con eso de venga usted mañana, venga pasado mañana, la próxima semana, el próximo mes…, y así nos marearán hasta el infinito…

—¡De eso nada! Primero pagan y después les entregamos a la señorita.

—¿Y si los otros toman el poder? —Mika no podía dejar de preocuparse—. ¡No se andan con chiquitas! Nos acusarán de traidoras y nos matarán. ¿No ves lo que ocurre en los frentes? Mañana, cuando llegue Stalin…

—¡Anda, no digas tonterías! ¡Esto es de Hitler! ¿Tú sabes la de armas que tiene?

—Entonces, ¿por qué se está retirando?

—El señor Palavéev dijo que era una maniobra o una zozobra, no me acuerdo…

—¿Y dónde está ahora el resabido señor Palavéev?

Elitsa, desesperada, guardó silencio. Su cerebro empezó a discurrir en un sentido completamente diferente. Las lágrimas se asomaron a sus ojos. Apretó sus pequeños puños y empezó a golpear la mesa.

—¡Iban a adoptarme! Me regalaron ropa. Empezaron a mimarme. Elitsa, cielo, me decían, ¿quieres esto?, ¿quieres lo otro?… Ya casi ni me hacían trabajar. ¡Me compraban chocolate!

—¿Te has vuelto loca? ¡Si tienes padres!

—¡Ya, padres! Esos que nos mandaron a servir en casas ajenas… Si hubiera tenido padres como los Palavéevi, les hubiera obedecido en todo. Esas dos gemelas presumidas acabaron con ellos. Nunca me hablaron como a un ser humano. Pasaban a mi lado como si fuera un mueble. Y ahora me llama «palurda»… Que le zurren bien en la comisaría y que se pudra en chirona. ¡Se lo tiene merecido!

—¿Y cuando salga de la cárcel?

—Puede que salga y puede que no —respondió Elitsa.

Mika se rascó la cabeza. Veinticinco mil levas. Para ganar tanto dinero tendría que trabajar al menos dos años. Otra cuestión era cuánto le llegaría. Antes de cumplir los dieciséis años, su padre se llevaba todo su mísero sueldo. Ahora le dejaba la mitad. La otra mitad juraba que la guardaba para la dote. En realidad, solo él sabía qué parte guardaba y qué parte se bebía.

—Vamos a poner la radio —propuso Mika inesperadamente.

—¿Por qué?

—Para enterarnos de qué es lo que pasa con esta maldita guerra…

Las dos criadas se colaron en el salón. La anciana señora Chokmánova dormitaba en su sillón con la cabeza torcida hacia un lado como una urraca con el cuello roto. De su boca salía un ronquido aterrador. Las chicas se acercaron a la caja de madera redondeada revestida de caoba: una radio marca Tulan, hecha en la fábrica del ingeniero Prenérov en Burgás. El señor Chokmánov había quitado el precinto con el que las autoridades impedían sintonizar las frecuencias enemigas. Cada noche se sentaba en el taburete, pegado a una ventana amarillenta, y giraba el dial con la esperanza de orientarse en la complicada situación en los frentes. Su mujer a menudo se burlaba de sus esfuerzos y le regañaba porque ella lo que quería era escuchar música: los únicos ratos en los que, en su opinión, dejaban de mentir.