17,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

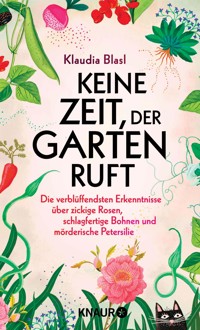

»Pflanzen würden Blasl lesen.« (Heike Sicconi, Gartenradio) Begleiten Sie die Giftpflanzen-Expertin und Krimiautorin Klaudia Blasl in diesem humorvollen Gartenbuch bei ihren turbulenten Abenteuern mit ihren grünen Mitbewohnerinnen. Dabei lernen Sie allerhand Nützliches und Unerhörtes über die verborgenen Geheimnisse der Gartenpflanzen: Warum reagieren verwöhnte Rosen so gereizt auf Veränderungen? Was haben die alteingesessenen Gartenblumen bloß gegen zugereiste Exoten? Gibt es ein Bündnis zwischen Hülsenfrüchten und Zwiebelpflanzen? Und wieso erweisen sich unscheinbare Küchenkräuter oft als echte Alleskönner? Auf einem ehemaligen Brachland beginnt die Autorin mit dem Anbau jener Gewächse, deren Kriminalgeschichte sie am meisten fasziniert. Doch nach zahlreichen Pannen und Konfrontationen mit aufmüpfigem Grünzeug sieht Klaudia Blasl ihre Pflanzen in einem neuen Licht. Sie erkennt, dass Pflanzen mehr sind als die Summe aus Blättern, Blüten und Wurzelwerk. Pflanzen sind geschichtsträchtige Geschöpfe, fähig zu unglaublichen Leistungen und mit durchaus menschlichen Eigenschaften. Sie stellen Besitzansprüche, lieben und hassen, sind frigide oder nymphoman und begehren nicht selten auch mal auf. Kein Wunder, dass so ein Garten nur selten nach der Pfeife der Gärtnerin blüht ... In Keine Zeit, der Garten ruft erfahren Sie von Österreichs »Killerqueen des Gartenwissens« (so Bestseller-Autorin Meike Winnemuth) u. a.: - welche Auswirkungen das Tulpenfieber hatte, - ob Kopfsalat in Schockstarre verfallen kann, - weshalb man die Rose als Königin der Blumen bezeichnet, - was man unter dem Maiglöckchen-Phänomen versteht, - wozu man in Klostergärten den tödlichen Schierling kultivierte, - was Tomoffeln sind und - welche Pflanze als erste biochemische Kampfwaffe gilt.Ein lustiges Geschenk für wissensdurstige Hobbygärtner*innen, die lieber Geschichten lesen statt trockene Ratgeber

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 299

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Klaudia Blasl

Keine Zeit, der Garten ruft

Die verblüffendsten Erkenntnisse über zickige Rosen, schlagfertige Bohnen und mörderische Petersilie

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

Was tun, wenn die Tulpen Trauer tragen, in den Blumenrabatten ein Rosenkrieg ausbricht und die Stauden dem Größenwahn verfallen?

Klaudia Blasl, leidenschaftliche Pflanzenexpertin mit grünem Daumen und zwei linken Händen, berichtet Spannendes, Lehrreiches und Geheimnisvolles über die Geschehnisse in ihrem Garten. Sie weiß um die Eigenheiten und Persönlichkeiten ihrer grünen Mitbewohnerinnen und lässt sie auch zu Wort kommen, denn Pflanzen haben viel zu sagen – und noch mehr zu bieten: eine Fülle an unglaublichen Talenten und erstaunlichen Fähigkeiten, von denen Sie bestimmt noch nie gehört haben.

»Klaudia Blasl ist die Killerqueen des Gartenwissens.«

Meike Winnemuth, Autorin von »Bin im Garten«

Weitere Informationen finden Sie unter: www.droemer-knaur.de

Inhaltsübersicht

Motto

Auf ein (Vor-)Wort!

Wie alles begann oder Morgengrauen mit Bohne

Leichen pflastern ihren Weg

Meine größten Gartenpannen 1 oder Von der Kunst, eine Alraune zu ziehen

Wenn der Salatkopf in Ohnmacht fällt

Meine größten Gartenpannen 2 oder Das lustige Keimblatträtseln

Mafiöse Tendenzen im Gemüsebeet

Meine größten Gartenpannen 3 oder Kopfüber, kopfunter? Die Gretchenfrage der Zwiebelpflanzen

Die Promille-Profis oder Berauschende Aussichten

Meine größten Gartenpannen 4 oder Da passt noch was rein

Schönheit muss leiden

Meine größten Gartenpannen 5 oder Die Radieschenmisere

Her mit dem Rettich, der Gatte geht fremd

Meine größten Gartenpannen 6 oder Die Sichtschutzhecke und das rülpsende Reh

Gestatten, Tomoffel mein Name

Meine größten Gartenpannen 7 oder Nicht alle mögen’s heiß

Alte Arzneimittel: Hart, aber schmerzlich

Meine größten Gartenpannen 8 oder Das gelbe Mysterium

Liebe, Lust und andere Sorgen

»Am leuchtenden Sommermorgen

Geh ich im Garten herum.

Es flüstern und sprechen die Blumen,

Ich aber, ich wandle stumm.«

(Heinrich Heine)

»›O Tigerlilie‹, sagte Alice zu einer Blüte, die sich graziös nach allen Seiten verneigte, ›wenn du doch nur sprechen könntest!‹

›Ich kann sprechen‹, sagte die Tigerlilie, ›aber nur zu jemandem, der der Rede wert ist.‹«

(Lewis Carroll, Alice hinter den Spiegeln)

Auf ein (Vor-)Wort!

Sie lieben Blumen? Sie sind gerne im Garten? Und Sie mögen frisches Gemüse, den Duft edler Rosen und das üppig blühende Alpenveilchen auf Ihrer Fensterbank? Dann haben wir eindeutig etwas gemeinsam.

Ich bin mittlerweile schon derart pflanzophil geworden, dass mich die kleinste Samenhandlung mehr erfreut als das größte Schuhgeschäft. Seit etwa zehn Jahren geben Blumen (besonders die bösen) sogar meinen beruflichen Ton an. Hauptsächlich in zahlreichen Büchern, die ich über sie und ihre geheimen, oftmals mörderischen Talente geschrieben habe, aber natürlich auch in eigenhändig angelegten Beeten und Rabatten.

Zwar wurde ich eher mit zwei linken Händen als mit zwei grünen Daumen geboren, aber nach einem Bandscheibenvorfall, etlichen dilettantischen Anzuchtbemühungen sowie der Lektüre unzähliger Gartenratgeber habe ich es irgendwann doch geschafft, tausend Quadratmeter Brachland mit Brombeergestrüpp und Brennnesselwildnis in eine blühende Oase zu verwandeln.

Ganz nach meinen Vorstellungen. Und vor allem ganz nach Lehrbuch. Schließlich bin ich Schriftstellerin und Pflanzenforscherin, kein Gartenbauprofi. Also viel Theorie, wenig Praxis. Am Ende sah das Ergebnis meiner gärtnerischen Irrungen und Wirrungen dennoch ganz passabel aus. Hier das Gemüse, dort die Stauden, links die Bienenweide, rechts ein Schattenbeet, an der Mauer die Rosen, mittig die Blumenrabatte, vor dem Kompost ein wildes Eck und etwas abseits meine Giftpflanzensammlung. Was mir an Erfahrung fehlte, machte ich durch hingebungsvolle Pflege wett. Jeden Wunsch las ich meinem Grünzeug von den Blättern ab, egal, ob sie nach Regenwasser, Pferdemist, Seifenlauge oder einem Schneckenkragen verlangten. Und mit der Zeit blühte und grünte es überall. Die Arbeit hatte sich gelohnt.

Ich war rundum zufrieden, und die Pflanzen schienen es auch, dachte ich zumindest.

Doch auf einmal schlug die harmonische Stimmung in meinem Paradiesgarten um. Statt dem üblichen friedvollen Miteinander brach ein mörderischer Konkurrenzkampf aus, der mir erst den Schlaf und dann den Verstand raubte.

Nahezu jedes Gewächs – vom Gänseblümchen bis zur Zombiegurke – zeigte sich plötzlich von einer völlig neuen Seite, verärgert, ungehorsam, aufmüpfig, geltungssüchtig und manchmal fast schon kriminell. Und glauben Sie mir, eine gekränkte Gurke ist weitaus schlimmer als jede beleidigte Leberwurst.

Dabei hatte ich mich wirklich um meine Pflanzen bemüht, doch gegen die Launen der Natur halfen weder Sichel noch Spaten, sondern nur ein botanischer Perspektivenwechsel. Und dazu hatte mein eigener Garten mich gezwungen, indem er mir eine ordentliche Gehirnwäsche verpasste. Leider nicht im Schonwaschgang …

Seitdem sehe ich Blumen, Stauden, Kräuter und Gemüse mit völlig anderen Augen. Ehrlich. Ganz ohne neue Brille oder eine Star-OP. Offensichtlich habe ich allzu lange nur klischeehaft gedacht und gegärtnert, mich oberflächlich, unsensibel und gebieterisch aufgeführt und die Besonderheiten meiner grünen Mitbewohner so hartnäckig ignoriert, bis die Postkartenidylle zum Schlachtfeld wurde. Ein typischer Fall von »selber schuld, selber leiden«. Doch da man aus Schaden bekanntlich klug wird, habe ich meinen botanischen Bildungsauftrag mittlerweile mehr als erfüllt, weiß die »inneren Werte« der Pflanzen entsprechend zu würdigen und gestehe ihnen sogar Meinungs- und Versammlungsfreiheit zu. Schließlich haben unsere Gartengewächse unendlich viel zu erzählen – man muss ihnen nur zuhören.

Und nun zu Ihnen. Sollten auch Sie keinen Wert auf böses Blut oder, besser gesagt, böses Chlorophyll in Ihren Beeten legen, dann machen Sie nicht die gleichen Fehler wie ich! Machen Sie es von Anfang an besser! Lernen Sie, Ihre Pflanzen zu verstehen, bewundern Sie ihre unglaublichen Fähigkeiten, achten Sie ihre Persönlichkeit – vom schüchternen Mauerblümchen über den kämpferischen Muskelprotz bis zum glamourösen Promisternchen der Hortikultur – und fragen Sie sich mal, wie viel Sie wirklich über Ihre grünen Lieblinge wissen:

Wissen Sie, warum die Petersilie Giftpflanze des Jahres 2023 ist?

Wissen Sie, dass Kopfsalat in Schockstarre verfallen kann?

Wissen Sie, weshalb man die Rose als Königin der Blumen bezeichnet?

Wissen Sie, was man unter dem Maiglöckchen-Phänomen versteht?

Wissen Sie, wozu man in Klostergärten den tödlichen Schierling kultivierte?

Wissen Sie, dass ausgerechnet der erotisierende Safran frigide ist?

Wissen Sie, welche Auswirkungen das Tulpenfieber hatte?

Wissen Sie, dass Reis mehr Gene besitzt als der Mensch?

Wissen Sie, was Tomoffeln sind?

Wissen Sie, dass Christrosen als erste biochemische Kampfwaffe gelten?

Konnten Sie mehr als sieben Fragen mit »Ja« beantworten, dann herzliche Gratulation! Sie sind ein echter Pflanzenversteher und müssen nichts befürchten. Doch bei mehr als drei »Nein« sollten Sie dieses Buch lesen, bevor auch Ihr Garten schmollt, sich gegen Sie wendet und ein echter Rosenkrieg ausbricht.

Pflanzen sind schließlich weitaus mehr als die Summe aus Blättern, Blüten, Wurzelwerk und Bodenbeschaffenheit – sie sind einzigartige Persönlichkeiten mit all ihren guten und schlechten Eigenschaften. Bereits Hermann Hesse, ein leidenschaftlicher Hobbygärtner, stellte menschliche Züge an seinen Gewächsen fest und sprach von ihnen als Sparer oder Verschwender, gute oder schlimme Nachbarn. Und damit hatte er absolut recht.

Wie alles begann oder Morgengrauen mit Bohne

Es war kurz vor fünf. Die Schlinge um meinen Hals zog sich erbarmungslos zusammen. Zentimeter um Zentimeter. Ich bekam kaum noch Luft, meine Lungen brannten wie Feuer, jeder Atemzug wurde zur Qual, während mein Brustkorb zu platzen drohte. »Hilfe!«, röchelte ich mit letzter Kraft, doch die dicken grünen Stränge gaben keinen Millimeter nach. So fühlte es sich also an, wenn man starb. Vor meinen Augen zogen trübe Schlieren vorüber, das Herz machte panisch ein paar holprige Sprünge, die Muskeln begannen schmerzhaft zu krampfen, nur mein Verstand wehrte sich bis zum Schluss. Ersticken schien mir definitiv kein schöner Tod zu sein, weder für einen selbst noch für die Hinterbliebenen.

Schließlich war eine Leiche im Gemüsebeet schon aufsehenerregend genug, doch wenn es sich dabei auch noch um eine bekannte Krimiautorin und Giftpflanzenexpertin handelte, die im geblümten Flanellpyjama mit grotesk verzerrten Zügen, weit aufgerissenem Mund und einer Frisur wie Struwwelpeter tot zwischen den Salatköpfen lag, würde das mehr Staub aufwirbeln als Sturmtief Zoltan. Eine furchtbar peinliche Vorstellung. Ich wollte keinesfalls als Titelbild der Skandalpresse enden. Nicht jetzt und nicht in zwanzig Jahren. Wenn schon sterben, dann umweht von einer Aura brennender Leidenschaft, im kleinen Schwarzen, frisch vom Friseur und auf Rosen in meine Hängematte gebettet. Oder zumindest nach einer Überdosis Safran rundum entspannt und heiter ins Gras beißen. In dem Fall schied man unter Lachanfällen und erotischen Wahnvorstellungen aus dem Leben, was bestimmt angenehmer war, als von einer banalen Bohnenranke erwürgt zu werden.

Noch einmal versuchte ich, die mörderische Schlinge um meinen Hals zu lockern, aber gegen die Kraft von Feuerbohnen hatte ich keine Chance. Für den Weltmeister im Gewichtheben war sogar ich mit meinen doch recht barocken Formen ein Leichtgewicht. Immerhin hatten diese Hülsenfrüchte in einem spektakulären Versuch bewiesen, 600 Kilo stemmen zu können, während ich schon schlapp machte, wenn ich einen Zwanziglitersack Blumenerde in die Schubkarre hieven musste.

»Warum?«, konnte ich gerade noch krächzen, dann starb ich.

Zum Glück währte mein Tod nicht allzu lange. Bereits wenige Minuten später verhalf mir mein schwarzer Kater zu einer veritablen Auferstehung. Mit lautem Schnurren und kräftigen Milchtritten in den Unterbauch katapultierte er mich aus diesem botanischen Albtraum in die Wirklichkeit meines Schlafzimmers zurück. Ich lag im Bett, nicht im Gemüsebeet, hatte alles nur geträumt. Um mich herum sah es aus wie immer. Die Wände schimmerten in blassem Burgunderrot, auf der Biedermeierkommode lag eine feine Staubschicht, die Pendeluhr tickte leise vor sich hin, und wenn mich der wieder mal bedenklich hohe Bücherstapel auf dem Nachttisch nicht unter sich begrub, war ich meines Lebens hier absolut sicher.

»Danke«, flüsterte ich und kraulte dem Kater zärtlich den Kopf. »Dafür hast du dir eine doppelte Portion feinste Kabeljauhäppchen in cremiger Soße verdient.« Vorsichtig setzte ich meinen tierischen Retter auf ein Kissen, erhob mich beschwingt, nahezu euphorisch, und rannte Richtung Badezimmer. Meine mit abendlichen anderthalb Litern Kräutertee gefüllte Blase hatte doch ziemlich heftig gegen diesen morgendlichen Liebesbeweis protestiert, aber besser ein kurzer Blasendruck als ein langer Albdruck.

Eine knappe Stunde später betrat ich frisch geduscht und vollständig bekleidet meinen Garten. Die Sonne schien, die Amseln zwitscherten, der Himmel versprach einen strahlend schönen Tag, doch mir saß das Morgengrauen mit Bohne immer noch in den Knochen.

Mit weichen Knien ließ ich mich auf einen Schaukelstuhl fallen und betrachtete mein üppig blühendes Reich. Fast zehn Jahre und das Äquivalent eines durchschnittlichen Botanikstudiums hatte es mich gekostet, hier im Süden Österreichs Hunderten teils sehr seltenen Gewächsen in meinem Lehrgarten ein Zuhause zu geben. Vom Adonisröschen bis zur Zaunrübe kultivierte ich alles, was historisch bedeutsam, dekorativ und tödlich war. Als literarische Giftmischerin wollte ich die Protagonisten meiner Geschichten vollzählig um mich versammelt wissen, um mich von ihnen inspirieren zu lassen. Stattdessen fühlte ich mich nun beinahe ein wenig bedroht.

»Blumen sind die Liebesgedanken der Natur«, hatte Bettina von Arnim einst behauptet, aber nach meinem heutigen Albtraum war ich mir da nicht mehr so sicher. Konnte es tatsächlich sein, dass mich die Schwarzäugige Susanne in Wahrheit feindselig anstarrte? Vernahm ich da nicht ein leises Knurren von den Löwenmäulchen? Fletschte das Bilsenkraut etwa seine Staubbeutel, und was war mit den Sonnenblumen los? Die sahen aus, als hätten sie sich vorsätzlich von mir abgewandt. Bei näherer Betrachtung gewann ich sogar den Eindruck, dass Bobbie James, die herrlich duftende weiße Ramblerrose, über Nacht doppelt so große Stacheln bekommen hatte. Botanisch betrachtet haben Rosen tatsächlich Stacheln, Kakteen hingegen Dornen.

Beunruhigt nippte ich an meinem Kaffee.

»Alles in Ordnung?« Mein Mann war mit der Zeitung an den Tisch getreten. Da ich normalerweise erst schlafen ging, wenn er bereits aufstand, hatten wir getrennte Schlafzimmer.

»Klar.« Ich heuchelte maximale Gleichgültigkeit. »Warum fragst du?«

»Du hast Kaffee verschüttet, weil deine Hand zittert. Du fixierst diese Zwergtulpen, als würden sie dich gleich beißen. Und du bist geschminkt und angezogen wie für einen Fernsehauftritt. Hose, Bluse, Schal, Schuhe, Lippenstift. Um sechs in der Früh.«

Rasch schob ich den kleinen Blumentopf auf dem Gartentisch weiter von mir weg.

»Das sind Ranunkeln«, murmelte ich. »Und du hast recht, nichts ist in Ordnung. Ich hatte einen furchtbaren Traum. Die ganzen Pflanzen in meinem Garten haben sich gegen mich verschworen, mich als anmaßende, rücksichtslose und engstirnige Diktatorin beschimpft, mit ihren Blättern nach mir geschlagen und sich über die unerträgliche Alleinherrschaft beklagt, die ich ihnen zufolge ausüben würde. Damit nicht genug, haben sie sich entschieden dagegen verwehrt, nur als Vorgartenzierde, Grünraumaufhübschung oder Kochtopffüllung gesehen zu werden, denn sie hätten noch tausend andere Talente. Dann hat die Feuerbohne auch noch auf Muskelprotz gemacht und mich beinahe mit ihren kräftigen Ranken erwürgt, um mir ihre Stärke zu beweisen. Es war der reinste Horror. Hätte Kater Boris mich nicht geweckt, hätte ich bestimmt einen Herzinfarkt bekommen.«

Ich wollte gar nicht mehr daran denken, was für üble Unterstellungen sie mir im Laufe meines Albtraums an den Kopf geworfen hatten.

»Du Arme, das klingt wirklich nach einer bewegten Nacht«, meinte mein Mann und schenkte mir fürsorglich Kaffee nach.

Eine Tasse lang schlürften wir einträchtig vor uns hin, dann musste ich es einfach wissen.

»Findest du eigentlich auch, dass ich dominant und herrschsüchtig bin?«

»Nein, natürlich nicht. Auf gar keinen Fall.« Nach neun gemeinsamen Jahren hatte Franz ein gutes Gespür für explosive Fragestellungen entwickelt. »Aber …«

»Aber was?«

»Aber im Grunde entscheidest schon du, wo was zu wachsen hat.«

Natürlich tat ich das. Jeder Gärtner tat das, sonst gäbe es gar keine Gärten, sondern nur flächendeckend wildwüchsiges Beikraut. Die sogenannten Kulturpflanzen, egal, ob Rosen, Tulpen, Nelken, Engelstrompeten, Dill oder Tomaten, mussten ja bedürfnisgerecht gepflanzt werden.

Und ich bemühte mich immer, allen ihren Anforderungen nach Licht oder Schatten, Dünger, Wasser, Kompost, Bodenbeschaffenheit und Streicheleinheiten nachzukommen, steuerte darüber hinaus noch gesunde Mikroorganismen bei, sammelte bösartige Fressfeinde wie Reiswanzen oder Kartoffelkäfer ab – und das war der Dank.

Wobei ich das Protestgeschrei andererseits schon verstand. Jedes Gewächs im Garten, sah man vom anarchistisch wuchernden Unkraut mal ab, unterlag einer Zwangsvergesellschaftung. Als würde man Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit verschiedenen Ansichten, Sprachen, Bedürfnissen und Persönlichkeiten in ein riesiges Mehrparteienhaus zwängen, obwohl sie sich untereinander weder ver- noch ausstehen konnten. In sehr jungen Jahren, während meiner Studienzeit, hatte ich selbst mal in einem ziemlich großen Wohnblock gelebt, mit einer fußballfanatischen Großfamilie zur Linken, einem Bikertreff direkt gegenüber und einem Posaunisten zur Rechten. Freunde waren wir auch keine geworden, aber mein Interesse an Giftmorden stammte vermutlich aus jener Zeit.

Im Schlaf, als meine grünen Mitbewohner auf einmal sprechen konnten, hatten sich zum Beispiel fast alle sehr abfällig über die Edelrosen in ihrem Umfeld geäußert. »Ich würde doch zu gerne wissen, worauf die auch noch stolz sind«, hatte sich der Rittersporn mokiert. »Die können doch rein gar nichts, diese Angeber, außer sich selbst in Szene zu setzen und ein paar Tage im Jahr aufdringlich vor sich hin zu duften. Trotzdem führen sie sich auf, als wären sie die Königinnen hier.«

Und die anderen Zierpflanzen ringsum hatten zustimmend mit ihren Blüten genickt. »Genau. Schrecklich arrogant sind sie, eine nichtsnutzige, geizige Familie, die sich einbildet, was Besseres zu sein«, hatte der Lavendel gezischt, der früher mal ein direkter Nachbar der Edelhölzer gewesen war. Aber da Zuchtrosen ihre Nährstoffe ungern teilten und es nicht mochten, wenn ihnen andere Gewächse auf die Wurzeln stiegen, hatte ich den Lavendel letztlich umsetzen müssen.

Selbst die bescheidenen Gänseblümchen, die keinerlei Territorialverhalten zeigten, ließen kein gutes Blatt am floralen Adel. »Das sind echt die Kardashians unter uns Blumen«, lautete ihr einstimmiges Urteil. »Prestigesüchtige Promisternchen, affektierte Supermodels mit tausend Gewändern, die nur von Schönheit leben, ständig auf unnahbar machen und jede Menge Ansprüche stellen. Völlig abgehoben. Aber Großartiges geleistet haben die nie.«

Und wieder wackelten die anderen Pflanzen zustimmend mit ihren Blättern. Es schien, als hätte sich der gesamte Garten gegen die Vormachtstellung der dornigen Duftpflanzen verschworen.

Bei Tageslicht und nach der zweiten Tasse Kaffee betrachtet, hörte sich das alles natürlich recht unglaubwürdig an. Pflanzen kommunizierten zwar, da war sich die Wissenschaft mittlerweile einig, jedoch auf biochemischem Weg oder mittels elektrischer Signale, wobei es einigen Forschern tatsächlich gelungen war, die »Sprache der Botanik« dank ausgeklügelter technischer Hilfsmittel in verständliche Worte zu übersetzen.

Normalerweise bekam das menschliche Gehör von den Gesprächen unserer grünen Gartenbewohner nichts mit, was durchaus seine Vorteile hatte, denn stellen Sie sich mal vor, jeder Einzelne läge Ihnen mit seinen speziellen Wünschen stundenlang in den Ohren. Da möchte der Kirschbaum ein wenig an der Rinde gekratzt werden, die Azalee hätte den Boden lieber etwas saurer, und das einsiedlerische Gottesgnadenkraut würde sein tägliches Fußbad einfordern, aber bitte nur mit kalkarmem, lauwarmem und rechtsdrehendem Regenwasser.

Klingt anstrengend, oder?

Mich persönlich brachte bereits die »normale« Arbeit an meinem grünen Paradies zeitweise an den Rand eines Nervenzusammenbruchs oder eines Muskelkaters, je nachdem.

Vor einigen Monaten etwa, als ich hoffnungsloser Deadline-Junkie verzweifelt die letzten zehntausend Zeichen für mein neues Manuskript in die Tasten hämmerte, war das Thermometer auf tropische 35 Grad geklettert, der Wasserschlauch einer Materialermüdung erlegen und mein Mann außer Haus gewesen. Drei Stunden lang hatte ich nur Gießkannen geschleppt – dann kam ein Gewitter.

Dank meiner nächtlichen Offenbarung wusste ich nun auch um die Nachteile botanischer Wortlosigkeit. Wenn wir mit Liebe und Leidenschaft ein prächtig blühendes, mit dekorativen Steinen eingefasstes Rondell anlegten, um uns am hübschen Anblick zu erfreuen, fühlten sich die Stauden darin womöglich in ein Ghetto versetzt. Gegen ihren Willen und gegen ihre Vorlieben.

Und kaum hatten sie ausreichend Wurzeln geschlagen, wurden die schönsten von ihnen entweder von Insekten angeknabbert, von Hasen aufgefressen oder für die Blumenvase abgeschnitten.

»Ihr Menschen habt doch keine Ahnung von unserem wahren Wesen oder gar unseren inneren Werten«, war die Petersilie mit mir und meinesgleichen hart ins Gericht gegangen. »Ständig steckt ihr uns nur in irgendwelche Schubladen, weil es euch so passt. Aber uns passt es nicht. Wir haben Charakter, wir haben Geschichte geschrieben, und wir verfügen über ein gigantisches Potenzial an Fähigkeiten, das ihr mit eurem Ordnungswahn völlig ignoriert.«

Egal, ob Kräuter, Gemüse, Busch oder Blume, sie alle seien nicht allein zum Essen oder zum Anschauen da, kritisierte sie den gärtnerischen Tunnelblick. Immer würden wir von Nutz-, Zier- und Wildpflanzen reden, eine für die Chlorophyllproduzenten selbst absolut sinnlose Einteilung.

Vor lauter Zorn hatten ihre Blätter einen giftgrünen Glanz angenommen, was ihr als Giftpflanze des Jahres 2023 durchaus gut stand. Wäre das aromatische Küchenkraut ein Mensch, es würde aufgrund seiner unzähligen Fähigkeiten garantiert ein Hochbegabtenstipendium erhalten. Jahrhundertelang begehrt als Rauschdroge, Medikament, Abortivum und Potenzmittel, hatte die Petersilie sogar Kriege entfacht, was nur wenige botanische Geschöpfe von sich behaupten konnten.

Seit gestern Nacht hatte ich die Staude jedenfalls auch im Verdacht, umstürzlerisches Gedankengut zu hegen, um die Rosen durch einen Putsch von ihrem Thron zu stoßen. In meiner blühenden Fantasie sah ich bereits eine flächendeckende Untergrundbewegung vor mir, ein aufmüpfiges, expansives Wurzelwerk, dessen Ziel in der Abschaffung der Erbmonarchie lag. Schließlich galten die dornigen, duftenden Diven seit Ewigkeiten als Krönung der züchterischen Gartenschöpfung. Eine spannende Vorstellung, die ich mir gleich für den nächsten Roman notierte. Titel: Die Rache des Grünzeugs oder Aufstand im Blumenbeet. Vielleicht sollte ich mich erstmals ins Horror-Genre begeben, in Richtung Friedhof der Kuscheltiere, nur eben mit Gartenpflanzen.

Die griechische Dichterin Sappho hatte ja schon um 600 v.Chr. festgestellt, dass die Rose der Blumen Königin sei, weshalb ihr gewohnheitsmäßig der beste Platz im Garten gebührte. Auch ich machte da keine Ausnahme. Während Akelei, Fingerhut und Zucchini mit Restplätzen vorliebnehmen mussten, weil sie sowieso recht pflegeleicht waren, pochten die Rosen auf ihre Privilegien. Der Boden sollte locker, nährstoffreich und mit passendem pH-Wert versehen sein, das Klima warm, aber nicht zu heiß. Temperaturschwankungen, Stickstoffmangel und Staunässe vertrugen sie schlecht, und auf dem ersten feuchten Blatt lauerte der Sternrußtau. Im Grunde waren sie wie Katzen. Ständig brauchten sie Servicepersonal.

Außerdem mussten sie zum Friseur. Öfter als ich. Immer ein neuer Schnitt, denn noblesse oblige. Bei uns läutete der Satz »Wir müssen die Rosen schneiden« jedenfalls zuverlässig die gärtnerischen Passionsspiele ein. Ich zwängte mich mit der Gartenschere durchs Gestrüpp, mein Mann versuchte mit allen Mitteln, mir die Dornen vom Leib zu halten. Es funktionierte nie.

Nur die partnerschaftliche Kommunikation schrumpfte unweigerlich auf Kindergartenniveau. »Pass doch auf!« »Aua! Das tut weh.« »Verdammte Dornen!« »Dauert’s noch lang?« »Miststück, dämliches!«

Trotz aller Unannehmlichkeiten, die die Rosen ihren Züchtern bescherten, existierten weltweit mittlerweile an die dreißigtausend unterschiedliche Sorten, gefüllte und ungefüllte, Bodendecker und Kletterkünstler, bunte und einfarbige, empfindsame und robuste – wovon viele zumindest das Auge und die Insekten erfreuten –, doch das schien den übrigen Pflanzen kein ausreichender Grund für eine Sonderstellung zu sein. Mein Garten favorisierte offenbar eine Gesellschaftsordnung, in der es um Leistung, nicht um Liebreiz ging. Die alteingewachsene Aristokratie sollte gefälligst abtreten und einem volksnahen und tüchtigen Souverän Platz machen, hieß es.

Mir hatte es die Bohnenranke zugeflüstert, bevor sie mich in ihren Würgegriff nahm. Als Kraftprotz, Giftmörder, Duellant, Wahlhelfer und Powerfood rechnete vermutlich auch sie sich reelle Chancen aus, zum neuen Gartenoberhaupt gekürt zu werden.

»Sag, wie findest du eigentlich unsere Rosen?«, fragte ich meinen Mann, der sich mittlerweile in ein Kreuzworträtsel vertieft hatte und angestrengt nach einem Nebenfluss der Wolga mit fünf Buchstaben suchte.

Irritiert sah er auf.

»Wie ich sie finde?«

»Ja. Ich möchte wissen, was du von ihnen hältst.«

»Sind eh schön.«

Eben. Nur die Optik zählte. »Und sonst?«

»Sonst was?«

»Was fällt dir noch zu ihnen ein? Womit bringst du sie in Verbindung? Welche Meinung hast du von ihnen?«

Mein Mann legte die Stirn in Falten, während er einen sehnsüchtigen Blick auf sein Kreuzworträtsel warf. »Mit Rosen verbinde ich nur Blattläuse, Parfüm, Heiratsanträge und blutige Schrammen, seit ich das Holztor neben diesem roten Kletterwunder reparieren musste. Weiter habe ich wirklich noch nie nachgedacht.«

»Da siehst du’s!« Heute Nacht hatte ich meine Mission begriffen, ich würde von nun an Aufklärungsarbeit leisten und allen Pflanzen zu mehr Wertschätzung für ihre einzigartigen Fähigkeiten, ihre unvergleichliche Persönlichkeit und ihre epochalen Beiträge zur Menschheitsgeschichte verhelfen. »Das ist eine oberflächliche und eindimensionale Betrachtungsweise. Rosen sind total unbeliebt unter den anderen Gartenbewohnern, weil sie nur selten Teil der botanischen Leistungsgesellschaft sind und optische Reize in der Pflanzenwelt nicht viel zählen. Außerdem gelten sie als arrogant und angeberisch.«

»Wer sagt das?«

»Die anderen Blumen.«

Die Stirnfalten vertieften sich in Richtung Sorgenfalten. »Ist wirklich alles in Ordnung mit dir?« Franz warf einen verräterischen Blick auf das Thermometer.

Als würde ich mediterranes Gemüt je einen Hitzschlag erleiden. Ich musste mich wohl deutlicher ausdrücken. Bei Bäumen und Pilzen bewunderte man doch auch deren oftmals fantastische Fähigkeiten, schrieb ihnen alle möglichen menschlichen Eigenschaften zu, umarmte sie und sprach von Geschöpfen des Waldes, während man Pflanzen meist nur nach ihrem Nutz- und Zierwert beurteilte. Im Grunde ähnlich reduktionistisch wie bei den Tieren. Die einen freuten den Magen, die anderen das Herz, und die »Wilden« waren Selbstversorger, auf die brauchte man gar keinen Gedanken zu verschwenden.

Dabei hatten Gewächse aller Art medizinische Wunder bewirkt, Kriege gewonnen, Karriere in der Automobilindustrie gemacht, Strom erzeugt, Sport betrieben, Duelle ausgefochten, hatten als Droge, Schönheitsmittel, Schwangerschaftstest, Gottesurteil, Zungenbrecher, Viagra und Narkotikum gedient oder sich als Lügendetektor, Massenmörder und Wetterfrosch profiliert.

Der Zell- und Molekularbiologe Anthony Trewavas hatte schon recht, wenn er behauptete, dass nichts in der Welt der Pflanzen zu verrückt klingt, um nicht wahr zu sein.

Meine nächtliche botanische Offenbarung beispielsweise war ebenso wahr wie verrückt. Durch sie bahnte sich eine revolutionäre gärtnerische Kurswende an, davon war ich überzeugt. Vor meinem inneren Auge sah ich mich bereits als Ehrengast auf der Chelsea Flower Show,umgeben von allen meinen beredten Pflanzen, deren Heldentaten dank mir nun endlich der breiten Masse zu Ohren kämen. Damit nicht genug, würde ich eine Petition für mehr Selbstbestimmung im Beet initiieren und womöglich schon den neuen Thronfolger meines grünen Reichs präsentieren können. Demokratisch gewählt von den Gartenbewohnern selbst, was sogar die Bohne besänftigen sollte.

So weit mein Wunsch. Die Wirklichkeit sah anders aus. Vor meinen äußeren Augen saß immer noch mein Mann und blickte mich beunruhigt an.

»Was jetzt?« Seine Sorgenfalten hatten mittlerweile reliefartige Ausmaße angenommen.

»Was was?«

»Ich habe dich vorhin was gefragt!«

Stimmt. Hatte er. Aber mir fiel keine passende Antwort ein. Ein knappes »Nein« würde der vergangenen Horrornacht nicht gerecht, ein schlichtes »Ja« die epochale Bedeutsamkeit meiner Entdeckung mindern … »Wenn das eine Anspielung auf meinen Geisteszustand war: NEIN. Ich bin nicht verrückt geworden, ganz im Gegenteil. Ich fühle mich eher auserwählt. Schließlich hat mein Garten zu mir gesprochen, zwar nur im Traum, aber dafür sehr deutlich. Von nun an werde ich als Stimmrohr bzw. Fürsprecher meiner Pflanzen auftreten und ihre Botschaft in die ganze Welt tragen.«

Franz zog die linke Augenbraue hoch. »Verstehe. So wie die Zeugen Jehovas, nur statt dem Wachtturm mit einem Blumentopf in der Hand.«

»Ich meine das absolut ernst.«

»Natürlich.«

Wie ich diesen beschwichtigenden Tonfall hasste! Heute Mittag würde die Küche kalt bleiben. Strafe musste sein.

Meiner Ansicht nach bewiesen die ganzen unbekannten Seiten der Gartenflora jedenfalls ausreichend, dass Pflanzen nicht nur über Blüten, Nektar und Vitamine verfügten, sondern auch über Charakter. Unter ihnen gab es Einzelkämpfer und Teamplayer, Angsthasen und Aggressoren, die Femme fatale und das Aschenputtel, manche waren gewissenlos, schadenfroh, depressiv oder rachsüchtig, andere wiederum hilfsbereit, strebsam, ängstlich oder draufgängerisch.

Und das würde ich meinem Mann nun anhand eines ganz einfachen Beispiels erklären. Damit er wirklich verstand, was ich meinte, und nicht nur so tat, als ob. Mit einem Griff entzog ich ihm die Zeitung. »Hör mir jetzt einfach mal gut zu!« Ein Satz, der garantiert jedem männlichen Wesen zwischen acht und achtundachtzig Schauer über den Rücken jagte.

Auch Franz wagte fürs Erste keinen Widerspruch.

»Nehmen wir zum Beispiel die Tulpen! Also nicht die auf dem Tisch, das sind immer noch Ranunkeln, sondern die dort drüben im Beet.«

Er blickte vage in die richtige Richtung. Ihm lagen Pflanzen nicht sonderlich am Herzen, er hatte sie lieber im Magen.

Tulpen zählten zweifelsohne zu den größten Verlierern unter den Pflanzen, denn ihnen hatte das Schicksal bzw. die Gier der Menschen ganz böse mitgespielt. Dass sie heute als verbitterte, missmutige alte Damen dastanden, die traurig die Köpfe hängen ließen, wunderte mich nicht.

In ihrer Jugend, Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts, als sie aus dem fernen Orient gerade erst nach Europa immigriert waren, galten die Liliengewächse ja als Shootingstars der niederländischen Floristik. Auf den Laufstegen der Blumensammler fuhren sie Gagen ein wie heute die Topmodels von Gucci, während man sie beklatschte, begehrte und kunstvoll porträtierte. Schon bald wurden die botanischen Spekulationsobjekte an der Börse gehandelt, erzielten haarsträubend hohe Gewinne und erwirkten oft Kurssteigerungen von über tausend Prozent. Verglichen mit dem einstigen Wert bestimmter Tulpen hätte man Diamanten aus der Kaffeekasse bezahlen können. Rembrandt brachten seine Bilder nicht einmal den Bruchteil der Rekordsummen ein, mit denen die Frühblüher zwischen 1620 und 1637 rechnen konnten. In nur wenigen Jahren verbreitete sich ein ungesundes, oft tödliches Tulpenfieber, das viele um ihre gesamte Existenz brachte. Auch den berühmten Maler.

»Das musst du dir einmal vorstellen. Um den horrenden Preis einer einzigen Semper-Augustus-Zwiebel könnte man sich heute noch einen Tesla in die Garage stellen, während man damals zwei Fuhrwerke, ein kleines Schiff, ein Bett, acht fette Schweine, Wein, Bier, Butter, einen silbernen Kelch und siebzig Tonnen Getreide dafür bekam. Angeblich gab es von dieser berühmten Sorte ohnedies nur zwölf Stück, und die hat man besser gehütet als den Heiligen Gral.«

»Was du nicht sagst …«

»Das sag nicht nur ich, das ist historisch verbürgt.«

Insgeheim verstand ich ihn ja. Eine Frau, die von sprechenden Pflanzen fantasierte, eine Blumenzwiebel, für die man einst mehr bezahlte als für ein Amsterdamer Stadthaus in Bestlage – das fiel eindeutig nicht mehr unter frühmorgendliches Frühstücksgeplauder.

»Also war das Tulpenfieber im Grunde ein botanisch bedingter Gehirnschnupfen.«

»So in etwa. Aber darum geht es mir gar nicht. Ich will eigentlich ganz was anderes sagen.«

»Jaaaa?«

»Tulpen waren damals eben hoch angesehene, elitäre und überbezahlte Geschöpfe. Und auf einmal stellte man fest, dass sie ihre reizvollen panaschierten Blütenblätter nicht vererben konnten, denn die heiß begehrten Blattzeichnungen waren meist gar nicht ihr Werk, sondern das von grindigen kleinen Blattläusen, die die Blumen mit dem Mosaikvirus infizierten, das erst zu den ausgefallenen Mustern, Farben und Formen führte. Eine grauenhafte Blamage für die ganze Art. Quasi über Nacht hatte man die Grande Dame der Ziergärten als unzuverlässige Hochstaplerin entlarvt. Umgehend sank sie in der Gunst sämtlicher Blumenfreunde, und ihr Preis fiel ins Bodenlose.« Dass sie zuvor Hunderte Existenzen in den Bankrott getrieben hatte, würde man ihr nie vergessen.

»Tragische Geschichte«, kommentierte der Mann relativ ungerührt. »Aber so müssen wir wenigstens keine Hypothek aufnehmen, wenn du wieder Blumenzwiebeln brauchst.«

Ein gemeiner Kommentar, fand ich. Ich würde wohl auch abends keine warme Mahlzeit auf den Teller zaubern. Als Gartenbesitzer hatte man eben nie genug Blumenzwiebeln. Das war eine unumstößliche Tatsache. Irgendwo gab es immer eine Lücke zu füllen, entweder weil die Wühlmaus sich wieder die Wampe vollgeschlagen hatte oder weil man eine mehr als zehn Quadratzentimeter große ungenutzte Fläche entdeckt hatte, in die locker noch zwei Pflänzchen passten. Doch jetzt wollte ich mich nicht vom wahren Thema ablenken lassen.

»Ja. Ich meine Nein. Mir geht es um die Moral von dieser Geschichte. Aus dem einstigen Luxusweibchen der Hortikultur ist im Laufe der Zeit ein banales Billigprodukt aus Massenproduktion geworden, das sich an Supermarktkassen und Tankstellenshops zum Spottpreis prostituieren muss und dutzendfach in jede Frühlingszwiebelmischung gestopft wird. Total deprimierend. So was schlägt einem garantiert schwer aufs Gemüt.«

Ich konnte das durchaus nachvollziehen. Wir alle waren mal jünger, hübscher und begehrter gewesen, und wenn ich manchmal in den Spiegel blickte, war mir selbst danach, den Kopf hängen zu lassen, doch zumindest musste ich nicht in Zellophan gewickelt an Tankstellen herumlungern, um an den Mann (oder die Frau) gebracht zu werden.

»Was meinst du?«, fragte ich Franz. »Wie gefällt dir meine bahnbrechende Theorie?«

»Nobelpreisverdächtig. Wirklich.« Eilig trank er seinen Kaffee aus. »Aber ich fürchte, der Leim kocht, ich muss dann mal …«

Botanische Sozialstudien waren für weniger Pflanzenverrückte wahrscheinlich zu jeder Tageszeit nur schwer verdaulich. Als Tischler und Restaurator hatte Franz stets die passende Ausrede parat, wenn meine detaillierten Ausführungen über Grünpflanzen, Giftpflanzen oder Gemüsepflanzen an seiner Großhirnrinde keinen Halt mehr fanden. Er trollte sich dann mit vorgetäuschtem Bedauern zu seinen Möbelstücken, die höchstens ein wenig knarzten, ihm aber niemals etwas erklären wollten. Auch das verstand ich. Natürlich benötigte keine Beziehung vier grüne Daumen, um zu funktionieren, doch im Unterschied zur Goldfischzucht oder zur Serienproduktion von gestrickten Ringelsocken brauchte es für die Anlage eines ordentlichen Gartens einfach einen Mann, der Kompost herankarrte, Gewächshäuser aufstellte, Hochbeete zimmerte und mit der Motorsäge den uralten Apfelbäumen auf der Streuobstwiese zu einer Verjüngungskur verhalf. Ich wusste zwar meist, was ich gerade wollte, doch oft genug fehlte es mir an Kraft.

Während Franz nun seinen Rückzug in die Werkstatt antrat, beobachtete ich nachdenklich eine Tulpe namens Christmas Dream dabei, wie sie sich mehr melancholisch als dekorativ entblätterte. Meiner Ansicht nach gab es kaum eine Blume, die einem die Vergänglichkeit der Natur eindrucksvoller vor Augen führte.

Ihr rechnete ich jedenfalls wenig Chancen auf den Königsthron im Pflanzenreich aus. Tulpen trugen viel zu oft Trauer, was sich nicht mit dem Rang einer Monarchin vertrug. Als Gartenqueen musste man Haltung bewahren, erhobenen Hauptes jedem Sturm trotzen und mit royalem Gleichmut seinem Ende entgegenblühen, nicht schon nach wenigen Tagen kollabieren und todessehnsüchtig niedersinken. Das war einer Regentin nicht würdig. Aber schließlich gab es noch genügend aussichtsreichere Kandidaten in meinem Garten.

Leichen pflastern ihren Weg

Friede, Freude, Eierkuchen – so stellten Stadtmenschen sich das Leben im Grünen gerne vor. Der erste Kommentar aller Leute, sobald sie mein blühendes Reich betraten, lautete auch unweigerlich: »Ein echtes Paradies haben Sie da.«

Ich widersprach nur selten, obwohl ich bis heute starke Zweifel hegte, dass im Garten Eden jemals paradiesische Zustände geherrscht hatten. Selbst wenn Adam und Eva das Traumpaar schlechthin waren, dem nie ein böses Wort über die Lippen kam, lebten sie dennoch inmitten der Natur. Und jeder Gartenbesitzer wusste, was das bedeutete. Ein ewiger Kampf.

Gegen Dürre und Maulwurfsgrillenplagen, gegen das dreiblättrige Fingerkraut, den echten Mehltau oder Frosteinbrüche im Mai, gegen Stickstoffmangel, Buchsbaumzünsler, Expansionsbestrebungen der Wilden Karden und nicht zuletzt gegen den eigenen inneren Schweinehund, der mir immer dann ins Bein biss, wenn ich den Kompost umschichten sollte. Wobei botanische Feindseligkeiten selbst dann nicht ausblieben, wenn man einen nützlingsfreundlichen Naturgarten besaß und niemals die Chemiekeule schwang. Irgendwo herrschte immer Krieg.

Ganz zu schweigen von einigen gemeinen Gewächsen, die zur Heimtücke neigten und gegenüber ihren Artgenossen eher böse Absichten verfolgten. Teufelszwirn und Mistel etwa ernährten sich auf Kosten ihrer Wirtspflanze, bis diese ausgezehrt war und den Hungertod starb. Wenn ich auf die Waage stieg, wünschte ich mir insgeheim oft, selbst ein paar Wochen von der magischen Mistel befallen zu werden. Von meinem Speckgürtel könnte sie ruhig eine Zeit lang zehren.

Zu historischen Zeiten, als es noch keine Panzer und Pistolen gab, hatten Pflanzen mit besonders ablebensfördernden Eigenschaften sogar Karriere als Massenvernichtungswaffen gemacht. Schließlich war es weitaus effizienter, durch einen wohldosierten Griff in Mutter Naturs Giftschrank ganze Heerscharen außer Gefecht zu setzen, als Hunderten von Kontrahenten mit dem Knüppel eins überzuziehen. Selbst für große Probleme genügte bei Gift meist ein kleiner Schluck – und das, ohne sich die Hände schmutzig oder gar blutig zu machen. Auf das botanische Killerkommando war eben Verlass. Egal, ob bei Territorialkonflikten, Thronfolgekämpfen, Erbschaftsstreitigkeiten oder Ehekrisen – gegen alles war ein Kraut gewachsen.

In meinem Garten stellten die blühenden Sterbehelfer zum Glück nichts an, obwohl ich echte Koryphäen der biochemischen Kriegsführung besaß. Meine ersten gärtnerischen Pflanzversuche hatte ich mit »bösen« Blumen gemacht, erst Jahre später folgten die »guten«. Angeblich, das heißt Augenzeugenberichten zufolge übertraf meine Sammlung an botanischen Totschlägern sogar die des berühmten Giftgartens von Alnwick. Bislang hatte ich es leider noch nicht dorthin geschafft, um mir persönlich ein Bild zu machen. Es mangelt wahlweise am Geld oder an der Zeit, vor allem aber an einem furchtlosen Gartensitter, der ausreichend Geduld, Fingerspitzengefühl und Fachkenntnis besaß, um Hunderte blumige Bösewichter zu betreuen, damit diese nicht Hagelschauern, Hitzewellen oder gar Wegschnecken zum Opfer fielen. Den verfressenen Schleimern waren toxische Inhaltsstoffe nämlich egal, die würden bestimmt auch Blausäure verdauen.

Wenigstens ließen sich die kleinen widerlichen Biester tagsüber nicht blicken, wenn Besuch angesagt war, was zwischen Ostern und Advent fast wöchentlich der Fall war. Freunde kamen zum Grillen und Chillen, Fremde zum Schauen und Staunen. Schließlich galt mein Geschichtengarten, in dem ich die floralen »Berühmtheiten« hegte und pflegte, als beliebtes Ausflugsziel für Pflanzenfans, Hobbygärtner und Freunde der botanischen Giftmischerei.

An diesem Freitag Anfang Mai hatten sich jedoch weder potenzielle Zauberlehrlinge noch die altehrwürdige Gesellschaft zum Schutz bedrohter Nachtschattengewächse angekündigt, sondern Hofrat Rüdiger Rottenstein samt Familie.

Um 15 Uhr wollte er kommen, um 14 Uhr 45 war er da. Offensichtlich einer dieser Männer, die in allen Lebenslagen etwas zu früh kamen. Dafür sprach auch der riesige SUV, der vor unserem Gartentor hielt. Ich kannte mich mit Automarken zwar nicht aus, aber mit einem derartigen Gefährt konnte man bestimmt auf Bärenjagd im Altaigebirge gehen, ohne Schäden an der Karosserie befürchten zu müssen. In unseren Breiten gab es allerdings weder Bären noch ein Gebirge, nur Rehe, Igel, Fasane und frei laufende Hühner, die sich nicht an die Straßenverkehrsordnung hielten und an unübersichtlichster Stelle die Fahrbahn querten.

Nun schwang die Tür des imposanten Automobils nahezu majestätisch auf, und ein eher kleinwüchsiger Mann mit schütterem Haar, Anzug und Krawatte kletterte heraus. Ihm folgten drei Frauen, zwei Kinder und ein schokoladenbrauner Labrador.

Kater Boris, der definitiv kein Herz für Hunde hatte, räumte fauchend seinen Beobachtungsposten und flüchtete auf den Kirschbaum, was die dort ansässigen Vögel zu lautem Protestgezeter veranlasste.

Interessiert blickte der Labrador nach oben. Ich ging nach draußen, um die Besucher zu begrüßen und in den Garten zu führen, bevor sein Jagdinstinkt erwachte.

»Ein echtes Paradies haben Sie da«, stellte Frau Rottenstein ganz nach Drehbuch fest, kaum hatte sie den ersten Blick auf unseren idyllischen Hof geworfen. Schwester und Schwägerin nickten zustimmend, der Hund wedelte aufgeregt mit dem Schwanz, und die beiden Kinder hopsten begeistert um den Sibirischen Rhabarber, dessen Blüte den Hofrat um einen guten Meter überragte.

»Ein Augenblick, gelebt im Paradiese, wird nicht zu teuer mit dem Tod gebüßt«, deklamierte er, während er die beiden Buben vom Rhabarber wegscheuchte. »Friedrich Schiller, Don Carlos.«

»Interessant«, murmelte ich. Seit ich vor Ewigkeiten im Deutschunterricht »Die Glocke« auswendig lernen musste, reagierte ich auf Schillers dramatische Dichtung ähnlich allergisch wie andere auf Erdnussbutter. Als Einstieg zum Thema Giftpflanzen war das Zitat aber gar nicht schlecht gewählt.