11,99 €

Mehr erfahren.

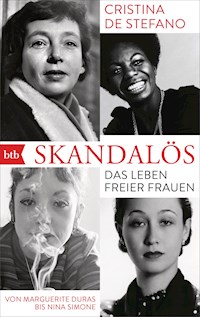

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Wer war Maria Montessori (1870 - 1952) wirklich? Ihre Methode, das Kind in den Mittelpunkt seiner eigenen Erziehung zu stellen, hat die Pädagogik revolutioniert. So unkonventionell wie ihr Ansatz war auch ihr eigenes Leben. Als Schülerin lehnt sie sich gegen das Schulsystem auf, studiert in einer Zeit, in der Frauen an der Universität eine Seltenheit sind, Medizin. Sie kämpft für Frauenrechte und beginnt in einer Nervenheilanstalt, nie dagewesene Lernkonzepte für Kinder zu entwickeln. Ihre pädagogische Methode macht innerhalb weniger Jahre in der gesamten Welt Schule.

Cristina De Stefano wertet in ihrer Biografie bislang unveröffentlichte Briefe und neu zugängliche Quellen aus. Sie zeigt Maria Montessori in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit – von ihren Gegnern als Opportunistin gehasst, von ihren Anhängern als Prophetin verehrt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 455

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Buch

Wer war Maria Montessori (1870–1952) wirklich? Ihre Methode, das Kind in den Mittelpunkt seiner eigenen Erziehung zu stellen, hat die Pädagogik revolutioniert. So unkonventionell wie ihr Ansatz war auch ihr eigenes Leben. Als Schülerin lehnt sie sich gegen das Schulsystem auf, studiert in einer Zeit, in der Frauen an der Universität eine Seltenheit sind, Medizin. Sie kämpft für Frauenrechte und beginnt in einer Nervenheilanstalt, nie dagewesene Lernkonzepte für Kinder zu entwickeln. Ihre pädagogische Methode macht innerhalb weniger Jahre in der gesamten Welt Schule. Cristina De Stefano wertet in ihrer Biografie bislang unveröffentlichte Briefe und neu zugängliche Quellen aus. Sie zeigt Maria Montessori in ihrer ganzen Widersprüchlichkeit – von ihren Gegnern als Opportunistin gehasst, von ihren Anhängern als Prophetin verehrt.

Autorin

CRISTINA DE STEFANO ist Journalistin und Autorin. Sie lebt in Paris und arbeitet als Literaturscout für große Verlage auf der ganzen Welt. Für ihre Biografie über die 2006 verstorbene italienische Journalistin Oriana Fallaci erhielt sie große Anerkennung.

Cristina de Stefano

Kinder als Lehrer

Das Leben der Maria Montessori

Aus dem Italienischen von Franziska Kristen

Die italienische Originalausgabe erschien 2020unter dem Titel »Il bambino è il maestro. Vita di Maria Montessori« bei Rizzoli Libri S.p.A., Mailand.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstveröffentlichung November 2021

Copyright © der Originalausgabe 2020 by Cristina De Stefano

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Published by arrangement with Agenzia Santachiara

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: © ullstein bild Dtl./Kontributor (oben); © ullstein bild (unten)

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

SL · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-23954-1V001www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

»Cosette setzte ihre Puppe auf einen Stuhl, kauerte vor ihr nieder und betrachtete sie mit andachtsvoller Bewunderung.›Spiel doch, Cosette!‹, mahnte der Fremde.›O ich spiele schon!‹«

Victor Hugo, Die Elenden

Inhalt

ERSTER TEIL Die Selbstkonstruktion (1870 – 1900)

Ein Kind

Die Verlockung des Theaters

Exzellenz, ich werde Medizin studieren

Das Anatomische Institut

Unterricht an der Leiche

Spaziergänge auf dem Pincio

Hinwendung zum Volk

Es lebe die Frauenbewegung

Eine Frau im Krankensaal

Giuseppe Montesano

Der wilde Junge

Lasst sie schreien und sie werden sprechen

Der heimliche Sohn

Ein bahnbrechender Vortrag

Die neue Frau

Eine Flut an Worten

Die Vermittlung der Dinge

Eine Lehrkraft, die anders ist

Ein schlimmerer Schmerz, als den Geliebten zu verlieren

ZWEITER TEIL Die Entdeckung einer Mission (1901–1907)

Ein tiefer Glaube

Rückkehr an die Universität

Partisanin der freien Liebe

Zauberin, Hexe, Aufkäuferin von jungen Frauen

Wer die Liebe besitzt, ist ein Gott

An alle Frauen: Erhebt euch!

Die Gemeinschaft der Sünden

San Lorenzo

Denn dein Licht ist da

Das Kinderhaus

Bauklötze, Kreiden, Stifte

Große Arbeit

Die wunderbare Tatsache

Sandpapierbuchstaben

Die Explosion des Schreibens

DRITTER TEIL Erste Anhängerschaft (1908–1913)

Eine engelsgleiche Baronin

Der neue Mensch, der in uns spricht

Nur drei Töchter

Die heilige Märtyrerin der Bewegung

Die Società Umanitaria in Mailand

Dem Kind Präzision vermitteln

Die Produktion des Materials

Eine schwierige Person

Wie die Fliegen

Das Jahr der Abschiede

Die Schule im Kloster

Dem Volk die Religion nahebringen

Eine Pilgerreise

Montessori, Rom

Ein Agent aus Amerika

Der wiedergefundene Sohn

Vor internationalem Gericht

Erste Spannungen in Amerika

Institute, Handbücher und andere Streitpunkte

Die interessanteste Frau Europas

VIERTER TEIL Der Umgang mit dem Erfolg (1914–1934)

Eine Siegestour

Das Montessori-Fieber

Wo gibt es dort enge Freunde?

Von Geschäften verstehe ich nichts, das weiß ich

Fernab vom Krieg in Europa

Eifersüchtig, fast schon fanatisch

Neue Dinge, Häuser bis zum Himmel

Das gläserne Klassenzimmer

Eine Feuerkugel

Die Escuela Montessori

Der göttliche Kinderfreund

Dienerin in der Welt

Die erweiterte Methode

Die Freiheit beim Material

Das »Weiße Kreuz«

Das Lehrerseminar

Die Montessori-Enkel

Ein sozialistischer Freund

Die weltweite Entwicklung

Der englische Pragmatismus

Zwischen Sozialismus und Psychoanalyse

Rückkehr in die Heimat

Ein schwieriges Jahr

Lautstarke Ankündigungen, stille Widerstände

Die Vereinnahmung der Montessori-Bewegung

Der Bruch mit dem Faschismus

FÜNFTER TEIL Die Kosmische Erziehung (1934–1952)

Die AMI und Marios Aufstieg

Ein Streifzug durch die Menschheit

Erdkinder

Die große Vision

Indien

Die große Seele

Feinde und Ausländer

Die Vervollständigung der Idee

Die Methode ist etwas Kleines

Mein Land ist ein Stern

Eine Zeit der Überraschungen

Ich denke nicht, ich sehe

Das Haus am Meer

Nachwort

Bibliografie

Anmerkungen

Erster Teil Die Selbstkonstruktion (1870 – 1900)

»Der Erwachsene muss das Kind, sein Ich und den Rhythmus, in dem es sich selbst konstruiert, respektieren.«1

Ein Kind

Am Anfang ist ein Kind. Es ist eingesperrt in ein Klassenzimmer mit furchtbar hohen Wänden. Wir befinden uns im Jahr 1876, und die staatliche Grundschule in der Via San Nicola da Tolentino in Rom ist genau wie alle anderen im Königreich Italien: ein Gefängnis für Kinder. Reglos sitzt man in den Bänken, hört stundenlang der Lehrerin zu, wiederholt das Gelernte im Chor. Bei schlechtem Betragen wird man bestraft. Das Kind ist sechs Jahre alt, und vom ersten Tag an verabscheut es all das. Im Stillen beginnt es seine persönliche Revolte gegen die Institution. Eine Art Streik, die Weigerung aufzupassen, die das kleine Mädchen innerhalb weniger Monate zur schlechtesten Schülerin der Klasse werden lässt. »In der Schule habe ich überhaupt nichts gelernt«, erklärt sie als Erwachsene. »Den Lehrerinnen habe ich kaum zugehört und mir während des Unterrichts Spiele und Komödien ausgedacht.«2 Und weiter: »Ich habe die Rechenwege nicht begriffen und lange Zeit irgendwelche Fantasiezahlen, die mir gerade durch den Kopf gingen, als Ergebnis hingeschrieben.«

Das Schreiben liegt ihr mehr, sie ist Büchernärrin und eine geborene Schauspielerin. Wenn sie in der Klasse einen bewegenden Text vorliest, bringt sie damit alle zum Weinen. Sie ist extrovertiert und besitzt, trotz ihres zarten Alters, großes Charisma. Beim Spiel während der Hofpause gibt selbstverständlich sie den Ton an. Wenn eine Kameradin dagegen aufbegehrt, fertigt sie sie mit einem verächtlichen Satz ab: »Du! Du bist ja noch nicht einmal geboren.«3 Sie hat ein flottes Mundwerk und dank der großen Liebe, die sie durch die Familie erfährt, auch ein starkes Selbstvertrauen. Seit dem Tag ihrer Geburt notieren die Eltern jedes sie betreffende Detail in einem Heft, als sei es ein Wunder: die ersten Schritte, die ersten Worte, die redselige Frohnatur und vor allem den »lebhaften und eigenständigen Charakter«4.

Die Lehrerinnen missbilligen ihre starke Persönlichkeit, ihre Art, den Erwachsenen ohne Scheu ins Gesicht zu blicken. Irgendwann lässt eine von ihnen eine bissige Bemerkung über den Ausdruck in »diesen Augen«5 fallen. Gekränkt schwört sich die Kleine, nie wieder in ihrer Gegenwart den Blick zu heben. Während des Unterrichts kann sie sich einfach nichts merken. Gedichte und Texte auswendig zu lernen ist eine Qual für sie: »Eine unserer Lehrerinnen war von der fixen Idee besessen, das Auswendiglernen von Lebensläufen berühmter Frauen müsse uns zur Nachahmung anspornen. Jede ihrer Erzählungen schloss mit der Mahnung: ›Auch ihr solltet nach Ruhm streben! Möchtet ihr denn nicht berühmt werden?‹ – ›O nein‹, gab ich eines Tages trocken zur Antwort, ›ich will nicht berühmt werden. Ich habe viel zu viel Mitleid mit den Kindern der Zukunft, als dass ich die Liste noch um eine Biografie verlängern möchte.‹«6

Sie findet keinerlei Gefallen an Konkurrenz. Beim Anblick einer Mitschülerin, die weint, weil sie nicht bestanden hat und nicht in die nächste Klasse versetzt wird, schüttelt sie den kleinen Lockenkopf: »Ich konnte das gar nicht verstehen«, berichtet sie später, »denn ich fand eine Klasse genauso gut wie die andere […].«7 Sie selbst wiederholt gleich dreimal: die erste, die dritte und die vierte Grundschulklasse. Um das zu schaffen, braucht man Methode, und die legt sie an den Tag. Unter dem Vorwand immer neuer Krankheiten weist sie lange Fehlzeiten auf, im Unterricht hört sie nicht zu, bei den Leistungskontrollen gibt sie sich keine Mühe. Daheim, wenn es Zeit für die Hausaufgaben ist, bekommt sie plötzlich heftige Kopfschmerzen und legt sich ins Bett. »Keine Fortschritte« oder »Kaum Fortschritte« notieren die enttäuschten Eltern in dem Heft. Sie kennen den starken Charakter der Tochter. Sie schlagen ihr Privatunterricht für Französisch und Klavier vor, aber schon bald geben sie auch das auf. Als Maria die Abschlussprüfung für die Grundschule ablegt, ist sie dreizehn Jahre alt und sieht aus wie die große Schwester ihrer Klassenkameradinnen, die erst zehn sind.

Als heiß geliebtes Einzelkind zweier nicht mehr ganz junger Eltern verbringt sie bis zu ihrer desaströsen Begegnung mit der Schule eine glückliche Kindheit. Der Vater, Alessandro Montessori, ein Veteran aus dem Krieg gegen Österreich, stammt aus Ferrara und arbeitet als Staatsbeamter. Die in den Marken geborene Mutter, Renilde Stoppani, einst mit Leib und Seele Lehrerin, hat ihren Beruf wegen der Heirat aufgeben müssen. Das Mädchen, das am 31. August 1870 zur Welt kommt, wächst in seinem Geburtsort Chiaravalle in der Provinz Ancona, später, bedingt durch die Arbeit des Vaters, in Florenz und schließlich in Rom auf. Die unlängst von den Savoyern eroberte neue Hauptstadt ist noch ziemlich klein und verschlafen. Eingebettet in die Krümmung des Tibers, zwischen Monte Pincio und Porta Portese, verliert sie sich rasch in einer von herrschaftlichen Villen und Weingärten geprägten ländlichen Gegend, in die man an sonnigen Tagen Ausflüge unternimmt, um Löwenzahnblätter zu sammeln. Ein Stück weiter erstreckt sich die gewaltige, von Malaria heimgesuchte kahle Ebene des Ager Romanus.

Der Vater arbeitet im Finanzministerium, die Mutter kümmert sich um die Erziehung der Tochter. Sie lehrt sie die Werte der Solidarität. Sie bringt ihr das Stricken bei, lässt sie warme Kleidung für wohltätige Zwecke anfertigen. Sie ermutigt sie, sich um die Armen zu kümmern und dem Nachbarskind, das durch einen Buckel verunstaltet ist, Gesellschaft zu leisten. Vielleicht erwacht in Maria so zum ersten Mal der Wunsch, Ärztin zu werden: »Wenn ich ein armes Kind auf der Straße sah, fand ich es blass und hielt es für krank. Statt ihm mein Vesperbrot zu geben, dachte ich darüber nach, welche Medizin, welches Mittel ihm helfen könnten.«8 Die Puppen dienen ihr nicht dazu, Kleidchen und Häubchen auszuprobieren, sondern halten als Patienten her, aufgereiht auf dem Bett, während sie mit dem Löffel herumgeht und Hustensaft verteilt.

Die Erziehung daheim ist spartanisch. »Wir sind nicht einfach zu unserem Vergnügen auf der Welt«9, wird sie als Erwachsene sagen. Gern gibt sie eine Anekdote aus ihrer Kindheit zum Besten. Sie muss noch ziemlich klein gewesen sein und war soeben von einem längeren Landaufenthalt in die Stadt zurückgekehrt. Müde und hungrig quengelt sie, dass sie etwas essen will. Die mit den Koffern beschäftigte Mutter fordert sie auf zu warten. Schließlich verliert sie die Geduld und reicht der Tochter ein Stück altbackenes Brot, das schon vor der Abreise im Haus war: »Wenn du nicht mehr warten kannst, nimm dies.«10

Die Verlockung des Theaters

»Mein Zeitvertreib war das Theater. Wenn ich Gelegenheit hatte, ein Schauspiel zu sehen, ahmte ich es begeistert nach: Ich versetzte mich derart in die Rollen hinein, dass ich erblasste, schluchzte und weinte, während ich aus der Fantasie Dinge rezitierte. Ich dachte mir kleine Komödien aus, improvisierte zu einem Thema, bastelte mir Kostüme und Bühnenbilder zurecht.«11 Während sie ihren Kampf gegen die Grundschule führt, wird ihr gestattet, einen Schauspielkurs zu besuchen. Der Vater ist dagegen, gibt ihrem Drängen jedoch, wie stets, irgendwann nach. Es fällt ihm schwer, sich seiner einzigen Tochter, die er vergöttert und die einen so bestimmenden Charakter hat, zu widersetzen. So ist sie von klein auf, und so wird sie ihr Leben lang bleiben. »Wenn sie da war, war sonst nichts im Raum«12, bemerkt eine Beobachterin Jahre später.

Die Lehrer der Schauspielschule sind begeistert und bescheinigen dem Mädchen großes Talent. Sie überzeugen die Eltern davon, sie in ihrer ersten offiziellen Rolle im Theater auftreten zu lassen. »Ich selbst habe es gespürt«, wird sie später über jene Zeit schreiben, »ich war dafür geboren und es war meine ganze Leidenschaft.«13 Im letzten Augenblick beschließt sie jedoch, darauf zu verzichten. Es ist eine plötzliche Entscheidung, ohne Erklärungen. »Es war nur ein kurzer Moment, in dem ich erkannte, dass ich tatsächlich einer glorreichen Zukunft entgegengehen würde, wenn ich der Versuchung des Theaters widerstand.« Im Lauf ihres Lebens wird sie oft solche unvermittelten, instinktiven Entscheidungen fällen, bei denen sie ihrem inneren Stern folgt. Sie glaubt an die eigene Berufung und an Zeichen. Ihre Persönlichkeit ist stark mystisch geprägt. Eine von Biografen gern herangezogene Episode veranschaulicht diesen Aspekt: »Mit zehn Jahren veränderte sie sich plötzlich. Sie entwickelte großes Interesse für die Religion und gleichzeitig ein Gefühl der ›Berufung‹. Den Eltern wurde das bewusst, als sie ernsthaft an der Grippe erkrankte und der Arzt ihnen sagte, sie müssten auf das Schlimmste gefasst sein. Maria beruhigte die Mutter jedoch: ›Mach dir keine Sorgen, Mutter, ich sterbe nicht. Ich habe noch zu viel zu tun!‹«14

1883, genau in dem Jahr, als Maria nach mehrfachen Anläufen endlich den Grundschulabschluss erlangt, öffnet das Gesetz in Italien auch Mädchen den Zugang zu höheren Schulen und Universitäten. Sie erklärt, dass sie weiter lernen will, eine Entscheidung, die ihre Mutter freudig begrüßt. Ihre Zensuren reichen nicht für die Zulassung zum humanistischen Gymnasium, daher weicht sie auf die naturwissenschaftlich ausgerichtete Regia Scuola Tecnica in Rom aus, wo es seit Neuestem auch einen Zweig für Mädchen gibt. Etwa ein Dutzend Schülerinnen schreibt sich ein, eine kleine Gruppe von Pionierinnen, die schon bald sehr vertraut miteinander sind. Maria beginnt die Schule mit anderen Augen zu sehen. Zu den ersten Mädchen zu gehören, die sich Zugang zu der männerdominierten Welt der höheren Bildung verschaffen, ist endlich eine Herausforderung, die ihre Aufmerksamkeit verdient. Innerhalb kürzester Zeit verwandelt sie sich in eine Musterschülerin. Der Vater notiert in das Familienheft, dass die Tochter inzwischen an nichts anderes mehr denke. Die Kopfschmerzen sind verschwunden. Die Nachmittage werden dem Lernen gewidmet.

Sie durchläuft die dreijährige technische Oberschule mit Bestnoten und legt 1886 die Abschlussprüfungen mit besonderer Auszeichnung ab. Der Vater möchte, dass sie sich am Magistero einschreibt, der damaligen Lehranstalt für Frauen schlechthin, in der zukünftige Lehrerinnen ausgebildet werden. Aber sie will nichts davon wissen, hat kein Interesse daran, Lehrerin zu werden. Als man sie abweist, da ihr technischer Schulabschluss als unzureichend gilt, verhehlt sie nicht ihre Erleichterung.

Sie beharrt darauf, sich am königlichen technischen Institut, dem Regio Istituto Tecnico, in Rom einzuschreiben. Es ist eine höchst ungewöhnliche Entscheidung. Die wenigen Schülerinnen, die ihre Ausbildung fortsetzen, tun dies, um sich vor der Heirat weiterzubilden, oder allenfalls, um in den Schuldienst zu gehen. Im gesamten Institut gibt es außer ihr nur noch eine einzige weitere Schülerin, Matilde Marchesini. Während der Pausen schließen die Lehrer sie im Klassenzimmer ein, damit die männlichen Schüler sie nicht belästigen.

Inzwischen ist Maria zu einer sehr anmutigen jungen Frau herangewachsen. Sie ist ziemlich klein, jedoch von graziösem Körperbau. Sie hat lockiges Haar, schwarze, sehr lebhafte Augen, mit denen sie den Kameraden auf ihre Art ganz ohne Scheu ins Gesicht sieht, und ein mitreißendes Lachen. Ein älterer Schüler, Giovanni Janora, beginnt ihr den Hof zu machen, »verfolgt sie mit Blicken«15. Als er von Renilde, die um den guten Ruf der Tochter besorgt ist, zur Rede gestellt wird, erklärt er, dass er ernste Absichten hege. Sobald er die Schule und den Militärdienst abgeschlossen habe, sagt er, werde er um ihre Hand anhalten. Beruhigt gestattet Renilde ihm, sie jeden Sonntag zu besuchen.

Als die Familie des Jungen davon erfährt, widersetzt sich diese mit der Begründung, er sei noch zu jung, um sich zu binden. Renilde, die Giovanni inzwischen lieb gewonnen hat, bedauert das. Alessandro Montessori ist dagegen erleichtert. Er schätzt den jungen Mann, findet jedoch, dass sein Charakter zu düster sei und nicht zu der lebhaften und überschwänglichen Art der Tochter passe. Wenn das Ganze zustande gekommen wäre, hätte eine Verlobung unweigerlich innerhalb kurzer Zeit zur Eheschließung und damit zu einem vollkommen anderen Leben geführt. Maria hätte sich in ihr bürgerliches Heim zurückgezogen, hätte ihre Tage mit der Beaufsichtigung der Kinder und ihre Abende in Gesellschaft des Ehemanns verbracht. Stattdessen wird die Verbindung aufgelöst. Die Geschichte ihres Lebens kann weitergehen.

Exzellenz, ich werde Medizin studieren

Im Jahr darauf bereitet sich Maria auf die Abschlussprüfungen vor. Sie hat beschlossen, etwas aus ihrem Leben zu machen, auch wenn sie noch nicht weiß, was. »Ich begab mich auf unsichere Pfade«, erinnert sie sich Jahre später, »und begann meine mathematischen Studien zunächst in der Absicht, Ingenieurin und später dann Naturforscherin zu werden, bis ich mich schließlich auf das Medizinstudium versteifte.«16 Nichts kann sie vom Lernen abhalten. Nicht einmal die Attraktion des Jahres weckt ihr Interesse: die Buffalo Bill Show, die ihre Zelte auf den Prati, einem weitläufigen, für Wehrübungen genutzten Wiesengelände jenseits des Tibers aufgeschlagen hat. An den Tagen, an denen Aufführungen stattfinden, bilden sich lange Menschenschlangen am Hafen von Ripetta und auf der Engelsbrücke. Maria beobachtet das Getümmel mit Gleichgültigkeit, während sie unterwegs zur Schule ist.

Im Juni 1890, im Alter von zwanzig Jahren, legt sie die Prüfungen ab und erhält das Abschlusszeugnis der technischen Oberschule. Die Mutter ermutigt sie, an die Universität zu gehen, der Vater hofft, dass sie es nicht tut. Er ist stolz auf seine brillante Tochter, fürchtet jedoch, sie könne zu einer jener Frauen werden, die den Vorurteilen der damaligen Zeit entsprechend als maskulin gelten, als gänzlich von ihrem Studium vereinnahmt und unfähig zu einem Dasein als Ehefrau und Mutter. Als die junge Frau erklärt, sie wolle Medizin studieren, ist er dagegen, weiß jedoch, dass es sinnlos ist, sich zu widersetzen. Wenn Mutter und Tochter sich verbünden, hat er von vornherein verloren. Er hat einen sanften Charakter und scheut Auseinandersetzungen. In den Erinnerungen der Tochter ist er es, der sie als Kind in den Armen hält und singend in den Schlaf wiegt – ein ungewöhnliches Bild für einen Mann jener Zeit.

Ihn treibt vor allem die Sorge um einen Skandal um. Damals werden junge Mädchen des Bürgertums in Erwartung des Ehemanns wie ein Schatz behütet. Unbegleitet gehen sie nicht aus dem Haus. Die Vorstellung, sie säße in einem Hörsaal voller Studenten, hat etwas Ungeheuerliches. Zwar sind die gesetzlichen Hürden gefallen, die Frauen den Zugang zu Universitäten verwehrt haben, aber die kulturellen Hürden sind nach wie vor hoch. »Weil sie Medizinerin werden wollen und damit gewissermaßen das Frausein aufgeben, werden diese jungen Mädchen unweigerlich verkalken, sie werden schwindsüchtig oder gar verrückt, in jedem Fall aber reizbar«17, schreibt ein Professor mit Blick auf die inzwischen auch nach Italien übergreifende neue Mode bei Frauen, Ärztin zu werden.

Maria Montessori wird zu einem Gespräch mit Guido Baccelli, dem Dekan der medizinischen Fakultät eingeladen. Sie sieht sich einem bereits gealterten Herrn gegenüber, der ihr aufmerksam zuhört, ihr am Ende jedoch eine freundliche Absage erteilt. Er persönlich habe nichts dagegen, obwohl er bereits Studentinnen im Institut erlebt habe und wisse, für welche Unruhe sie in einem Hörsaal voller männlicher Studenten sorgen würden. Das Problem, so lässt er Maria wissen, sei, dass sie nicht die erforderlichen Voraussetzungen erfülle. Nur wer das Abschlusszeugnis eines humanistischen Gymnasiums vorweise und wer Griechisch und Latein gelernt habe, dürfe sich einschreiben. Sie lässt sich nicht entmutigen und verlässt sein Büro mit den Worten: »Exzellenz, ich werde Medizin studieren.«18

Aus dieser Episode hat sich unter Montessori-Biografen die Geschichte von den enormen Schwierigkeiten entwickelt, die ihren Studienplänen im Weg gestanden haben sollen. Sie selbst wird später mehrfach behaupten, sie sei die erste Medizinerin Italiens gewesen, was jedoch nicht stimmt. Sie spricht vom Einschreiten des Papstes, der Freimaurer, dem starken Widerstand der Akademiker: alles Dinge, die sich bei näherem Hinsehen als erfunden erweisen. Die Professoren geben sich sehr verständnisvoll. Die Probleme im Hörsaal sind eher ihrem zarten Schamgefühl als dem Verhalten der sie umgebenden Männer geschuldet. All das tut jedoch der Außergewöhnlichkeit ihrer Entscheidung keinen Abbruch. Maria Montessori ist Teil einer Gruppe von Pionierinnen: 132 weibliche von 21.813 Einschreibungen insgesamt, wenn man das Jahr betrachtet, in dem sie ihr Medizinexamen ablegt.19 Zu diesem Abschluss haben es vor ihr in Rom bisher nur zwei Frauen gebracht.

Um das Problem des unzureichenden Oberschulzeugnisses zu umgehen, nutzt sie einen Paragrafen der universitätsinternen Studienordnung. Sie schreibt sich für Naturwissenschaften ein, in der Absicht, nach dem zweijährigen Grundstudium zur Medizin zu wechseln. In der Zwischenzeit muss sie die altsprachlichen Lücken füllen. Sie weiß, dass ihre Eltern nicht viel Geld haben und dass ihr Vater ohnehin nicht einverstanden wäre, deshalb schaltet sie einen Bekannten aus römischen Ordenskreisen ein. Eine Zeitung schildert die Angelegenheit wie folgt: »Sie wendet sich an einen Ordensbruder, und es gelingt ihr, den guten Mönch, der in ihr den Willen Gottes sieht, derart zu erweichen, dass er verspricht, ihr Zugang zum Priesterseminar zu gewähren und sie den Latein- und Griechischstunden beiwohnen zu lassen, allerdings verborgen hinter einer Bretterwand, um die jungen Seminaristen durch ihre Gegenwart nicht zu verstören.«20 Nach dem Tod des Ordensbruders bringt Maria den Vater dazu, einen Lehrer zu bezahlen, der zum Unterrichten ins Haus kommt. Wenn sie etwas will, ist sie praktisch nicht zu bremsen. »Sie ging in Situationen hinein wie ein Schlachtschiff«21, werden andere eines Tages über sie sagen.

Das Anatomische Institut

Ihre Tage als Studentin sind sehr lang. Die Vorlesungen beginnen zeitig am Morgen und dauern bis zum Abend. Nach dem Abendessen folgen die Nachhilfestunden in Griechisch und Latein. Maria Montessori nimmt ihr Studium außerordentlich ernst. All die Freunde der Familie und die Studienkameraden, die ihren Wunsch, Ärztin zu werden, belächeln, treiben sie nur umso stärker an. In ihrem Leben scheint es nichts anderes mehr zu geben. Vorbei sind die Nachmittage auf dem Pincio, wo sie von der großen Aussichtsterrasse die Stadt bewundert hat. Vorbei auch die Spaziergänge auf dem Corso, um die Damen der höheren Gesellschaft zu beobachten, die in offenen Kutschen vorbeifahren, die Kleider wie Blumenkronen um sich drapiert und mit ausladenden Hüten, die weich zum Schritt der Pferde schwingen. Jeden Morgen betritt sie die Universität, den Kopf voller Pläne. Sie hat das Ende der ersten beiden Jahre vor Augen, nach denen endlich der ersehnte Studiengang auf sie wartet. »Sobald die Sprache auf Medizin kommt, glaube ich zu träumen.«22

Manchmal hat sie einen kleinen Blumenstrauß dabei, den ihr die Mutter als typisch weibliches Zeichen der Ermutigung mit dem Frühstück auf den Tisch gestellt hat. Im Institut sind die Dinge nicht immer einfach. Sie muss sich Respekt verschaffen bei den Kommilitonen, sich hinter abschreckendem Gebaren verschanzen. »Sie erzählte gern von einer Begebenheit mit einem Studenten, der eine Bank hinter ihr saß«, erinnert sich eine ihrer Schülerinnen. »Der stieß mit seinem Fuß ständig gegen die Bank, eine Bewegung, die wie ein Beben war. Dieses Zittern gefiel ihr überhaupt nicht. Also drehte sie sich zu dem Studenten um und warf ihm einen ungehaltenen Blick zu. Daraufhin sagte er zu seinem Nebenmann: ›Noch so ein Blick, und ich bin tot!‹«23

Sie wird stets als Erste in den Hörsaal gelassen, um den Kontakt mit den anderen auf ein Minimum zu reduzieren. Sie sitzt ganz vorn, allein. Hinaus geht sie immer als Letzte. Das erste Trauma sind für sie die Anatomievorlesungen, die auch in den Naturwissenschaften zu den Pflichtveranstaltungen gehören. In einer Welt, in der es für eine Frau bereits unschicklich ist, ihre Ferse zu zeigen, muss sie sich Ausführungen über die Funktionsweise des menschlichen Körpers und detaillierte Darlegungen zu jedem Organ anhören. Vom ersten Tag an ist sie in Bedrängnis. So entschlossen sie auch sein mag, bleibt sie doch ein Kind ihrer Zeit. Wenn der Professor über Fortpflanzung und Genitalien spricht, überschlägt sich alles. Maria läuft dunkelrot an, fühlt sich der Ohnmacht nahe: »Meine Mutter hatte mich so erzogen. Meine Unwissenheit hatte mich so zart und rein gemacht.«24

Das Anatomische Institut mit seinen düsteren Sälen voller Skelette und hinter Glas verschlossenen Organen erscheint ihr sofort als ein Ort des Grauens. Ein Blick aus dem Fenster genügt ihr, um zu begreifen, wie sehr ihre Entscheidung der Norm zuwiderläuft. Während sie in diese dunklen Räume eingeschlossen ist, sind die andern jungen Mädchen weit weg: »Draußen war es hell; Leute gingen vorbei, die Frauen trugen lebhafte Farben. Alles erschien mir schön. In der Eingangstür eines Ladens gegenüber stand eine junge Putzmacherin. Ich sah sie mit heftiger Eifersucht an. Sie war draußen, sie war frei, alles um sie her war lebendig. Ihre Gedanken gingen nicht weiter als bis zu ihren Hütchen.«25

Zurück daheim versucht sie sich gleichgültig zu geben, doch die Eltern merken sofort, dass etwas nicht stimmt, und bewegen sie zum Sprechen. Der Vater nutzt die Gelegenheit und fordert sie auf, dieses in seinen Augen so skandalöse Studium an den Nagel zu hängen. Die Mutter ermutigt sie zwar, ist jedoch beunruhigt. Maria versucht die Sache herunterzuspielen. Es sei nur der Schrecken des ersten Mals gewesen, beharrt sie, und dass sie froh sei, nicht ohnmächtig geworden zu sein. In Wahrheit ist sie besorgt, sie weiß, dass in Kürze die Sezierung von Leichen auf dem Lehrplan steht. Wenn sie jetzt nachgibt, sagt sie sich immer wieder, wird sie nie Medizinerin werden und all jene bestätigen, die ihren Traum absurd finden: »Alle Mahnungen, die ich zu hören bekommen hatte, bevor ich mich entschloss, Anatomie zu studieren, fielen mir wieder ein: Ärztinnen haben nichts zu tun, niemand ruft sie, das Einzige, was sie bekommen, ist allgemeine Abneigung.«26

Unterricht an der Leiche

Die erste Sezierstunde verläuft dramatisch. Der Professor hebt das Laken und entblößt einen weiblichen Körper: »›Das ist ein junges Mädchen‹, sagte der Herr Doktor. Auch ich war hier ein junges Mädchen. Alle schauten mich an.«27 Als ein Student die Hand ausstreckt und anfängt, die Brust abzutasten, hält es Maria nicht mehr aus und flüchtet aus dem Hörsaal. Im Laufschritt eilt sie durch den Pincio-Park, den Hut in aller Eile auf den Kopf gesetzt, die Bücher gegen die Brust gepresst. Unter einem Baum sieht sie eine Bettlerin, die mit ihrem kleinen Sohn auf dem Boden hockt. Bei ihrem Anblick verlangsamt sie den Schritt, ohne eigentlichen Grund. Es ist vor allem das Kind, das ihre Aufmerksamkeit fesselt. Der Kleine ist wie die Mutter in Lumpen gehüllt, aber er scheint ganz woanders zu sein, in den Anblick eines kleinen roten Papierfetzens versunken, den er langsam durch die Finger gleiten lässt.

Wenn sie von der Begebenheit erzählt, erinnert sich Maria Montessori vor allem an dieses Detail. Was sie sieht, spricht zu ihr, ohne dass sie genau weiß, weshalb. Sie ahnt nicht, dass sie Jahre später, im Zuge ihrer Untersuchungen zu der enormen Konzentrationsfähigkeit von Kindern, die Grundsätze der Pädagogik für immer verändern wird. Sie weiß nur, dass der Anblick des kleinen Bettlerjungen, der sich von dem roten Papierfetzen gefangen nehmen lässt und herausgelöst ist aus allem, was ihn umgibt, wie ein König in seinem Reich, sie dazu bewegt, in die Universität zurückzukehren. Es kommt darauf an, sich zu konzentrieren, genau wie das Kind, das wiederholt sie immer wieder. Der Blick auf das Detail ist entscheidend, nicht der auf das Ganze. Wenn sie an diesen Moment zurückdenkt, spricht sie von einer regelrechten Erleuchtung. »Erklären kann ich es nicht. So ist es gewesen.«28

Sie bittet um eine Unterredung mit dem Anatomieprofessor, um ihm ihre Schwierigkeiten zu erläutern. Er gibt sich sehr verständnisvoll und schlägt ihr vor, sofort Abhilfe zu leisten. Er lässt den Leichnam bringen, der ihm während der Vorlesung, aus der Maria geflüchtet ist, als Anschauungsmaterial gedient hat. Die Bediensteten schaffen ihn etwas unbeholfen herbei. Arme und Beine lugen unter dem Laken hervor und baumeln in der Luft. Als der Professor den Körper entblößt, ist Maria vor Verwirrung erneut wie gelähmt. »Ich spürte meine Scham stärker als mich selbst, mir wären beinahe die Sinne geschwunden angesichts dieser nackten Frau.«29 Der Professor nimmt ihre Hand und zwingt sie, den Leichnam zu berühren. Das geschieht in einer Zeit, in der eine junge Frau keinem Mann außerhalb der eigenen Familie vertraut, zumal wenn niemand sonst dabei ist. Aber der Professor lässt nicht locker, er hebt die Hand der Toten und streicht über die ihre.

Sich mit ihrem Professor in einem geschlossenen Hörsaal aufzuhalten bereitet Maria großes Unbehagen. Ihr ist klar, dass am nächsten Tag im Institut alle nur darüber reden werden. Sie würde gern die Tür öffnen, aber sie weiß nicht, wie sie vorgehen soll. Sie greift nach einem Vorwand. Der Professor hatte sich eine Zigarre angesteckt, um den Verwesungsgeruch zu übertünchen. »Ich sagte zu ihm: ›Weshalb ist die Tür geschlossen? Dürfte ich sie öffnen?‹ Und um keinen Argwohn zu erregen, fügte ich hinzu: ›Sonst ersticken wir hier noch.‹ Mit freundlichem, gutmütigem Lächeln deutete der Professor auf das geöffnete Fenster: ›Seien Sie unbesorgt‹, sagte er ruhig, während er an seiner Zigarre zog, ›es besteht keinerlei Gefahr.‹«30 Der Professor fährt in seiner Unterweisung fort. Als er seine Erklärungen beendet hat, begleitet er sie in den Hof, damit sie am Brunnen ihre Hände waschen kann. Auf dem Weg dorthin legt er ihr einen Arm um die Taille. Erneut eine nicht ganz angemessene Geste. Maria entzieht sich ihm brüsk.

Diese Episode, die Maria selbst sehr ausführlich in einem Notizheft schildert, führt einem das seltsame Wechselspiel zwischen Konventionen, Ängsten und Geschlechterverhältnissen vor Augen. Man sieht sie förmlich vor sich, wie sie jedes Mal errötet, wenn der Professor allzu vertraulich wird, gepeinigt von dem Ekel vor dem Leichnam und von der peinlichen Lage, in der sie sich befindet, eingeschlossen in einem Hörsaal, allein mit einem Mann. Jedes Detail ihrer Schilderung veranschaulicht ihre Situation als Studentin in einer männerdominierten Fakultät, als junge Frau, die sich auf unbekanntes Terrain begibt, auf dem sich für sie nichts vorhersehen lässt. Dass sie die Schwierigkeiten trotz allem überwindet, beweist, wie entschlossen sie ist.

Als der Professor einen Bediensteten anweist, Gebäck kaufen zu gehen, sieht sie ihn ungläubig an. Das Letzte, was sie sich in diesem Augenblick wünscht, ist etwas Süßes. Doch der Professor insistiert. Wenn man nicht gleich etwas esse, erklärt er, werde es nur umso schwieriger. »Das Gebäck kam, und er griff mit derselben Hand danach, die kurz zuvor das verwesende Fleisch dieses Mädchens berührt hatte. Ich selbst begann vor seinen Augen zu essen, allerdings stand ich dabei auf der Türschwelle zum Korridor. Den ersten Happen bekam ich nicht runter. Der Bedienstete lachte. Der Professor sprach mir Mut zu.«31 Schließlich schafft sie es, ein paar Bissen zu schlucken. Tags darauf besucht sie die Vorlesung und hört gemeinsam mit den Kommilitonen den Erörterungen bezüglich des Leichnams zu. Zurück daheim schreibt sie in ihr Tagebuch: »Es regnet, meine Seele ist besänftigt. Ich habe vor, den restlichen Tag mit Lernen zu verbringen.«

Anfangs bezahlt sie einen Pedell dafür, dass er vor dem Seziersaal raucht, um den Leichengeruch zu überdecken. Dann fängt sie selbst an zu rauchen. Diese Angewohnheit wird sie ihr Leben lang beibehalten, wenn auch nur selten in der Öffentlichkeit. Die Anatomieprüfung legt sie erfolgreich ab, weitere Prüfungen folgen. Auch am politischen Leben der Universität nimmt sie teil. Gemeinsam mit anderen Studenten beteiligt sie sich an dem für den 1. Mai ausgerufenen Streik; eine Geste, die damals einer sehr deutlichen Kampfbereitschaft gleichkommt, denn der Arbeitertag ist erst kürzlich von der Sozialistischen Partei eingeführt worden. Die Professoren legen ihr jedoch nahe, nicht an dem Demonstrationszug zur Piazza Santa Croce teilzunehmen, da Ausschreitungen befürchtet werden.

Spaziergänge auf dem Pincio

Nach dem ersten Studienjahr besteht Maria sämtliche Prüfungen. In einem Brief an eine Freundin beschreibt sie sich selbst während der Physikprüfung, an der Tafel stehend, in der einen Hand ein Stück Kreide, in der anderen einen Fächer. Dieses Detail ist eine der wenigen Konzessionen Marias an die Freizügigkeit. Sie ist derart in Anspruch genommen von ihrem Traum, Ärztin zu werden, dass sie sich für nichts von dem zu interessieren scheint, was das Leben der Mädchen ihres Alters normalerweise bestimmt. Lediglich im Sommer genehmigt sie sich hin und wieder einen Spaziergang über den Pincio. Mit dabei sind Matilde Marchesini, eine Kameradin aus der Technischen Oberschule, sowie zwei weitere junge Frauen, von denen nur noch die Vornamen bekannt sind: Clara und Dina. Eine Dame der höheren Gesellschaft hat sich ihrer angenommen. Sie steht Maria als Patin zur Seite und verspricht ihr Unterstützung für die zukünftige Karriere.

Ihrem Tagebuch vertraut Maria an, dass sie sich von einem Kommilitonen namens Riccardo Salvadori angezogen fühlt, der wie sie Naturwissenschaften studiert und vorhat, zur Medizin zu wechseln. Wenn sie ihm begegnet, fühlt sie, wie sie unter seinen Blicken plötzlich schwach wird. »Während meiner Spaziergänge auf dem Pincio habe ich das Gefühl, als betrachte Salvadori mich als Frau.«32 Dann kommt ihr wieder zu Bewusstsein, dass sie anders ist als die anderen jungen Frauen, die, auf der Suche nach einem Ehemann, im Park unter weißen Sonnenschirmchen ihre Reize spielen lassen. »Ja, ich bin eine Frau, und praktisch veranlagt, denn ich habe ein Ideal.« Ihre Altersgenossinnen sind alle verheiratet oder verlobt, aber sie hegt nicht die Absicht, sich auf eine Ehe einzulassen. Sie hat beschlossen, Ärztin zu werden, und nimmt die Sache furchtbar ernst. »Ich muss es so sagen: Mit dem zwanzigsten Lebensjahr ist in mir ein Ideal erwacht: Entweder will ich dieses Ideal erreichen oder sterben.«

Nach jeder Begegnung mit Riccardo kehrt sie aufgeregt nach Hause zurück und muss sich in ihr Zimmer einschließen, um sich zu beruhigen und zum Nachdenken zu kommen. »Was will ich? O meine Hübsche, nichts. Ihn heiraten? Niemals.«33,32a Der Kommilitone macht ihr galant den Hof. Eines Tages, als sie nicht in den Park geht, weil sie sich nicht gut fühlt, klingelt es an der Haustür: Es ist ein Kellner in Livree, der den Auftrag hat, ihr heiße Schokolade zu bringen. Als Maria erfährt, dass der junge Mann nach dem Sommer nach Mailand umziehen wird, erwägt sie, ihm einen Brief zu schreiben und ihm ihre Gefühle zu gestehen, doch dann entscheidet sie sich dagegen. Sie hat ihren Weg gewählt, und ihr ist klar, dass damit die Entscheidung gefallen ist, nicht zu heiraten. »Wer weiß, wie viel neue Zuneigung in seinem Herzen erwachen wird. Und ich werde immer allein bleiben! Allein!«34,32b

Ende August hält sie in ihrem Tagebuch einen nächtlichen Traum fest, der diesen langen Sommer zu beschließen scheint, den Sommer, in dem ihr Wunschziel, Ärztin zu werden, durch die Liebe auf die Probe gestellt worden ist. Er liefert wertvolle Einblicke in ihr Unterbewusstsein und berührt nahezu alle Aspekte ihres damaligen Lebens: die Sezierstunden, die begrenzten finanziellen Mittel der Familie, das Engagement für die Armen, die Bindung an die Eltern, die Liebe zu Riccardo Salvadori – Dinge, die, wie in allen Träumen, auf geheimnisvolle Weise miteinander verknüpft sind. Er ist lang, aber es lohnt sich, diesen Traum im Ganzen wiederzugeben.

»Gemeinsam mit meinen Eltern verließ ich das Haus, und nachdem ich ein Stück gelaufen war, erreichte ich einen hässlichen Ort voller armer Leute. Es waren jedoch keine gewöhnlichen Bettler: Keiner bat um ein Almosen, sie sahen vielmehr wie gebildete Leute aus, aber in Lumpen gehüllt und mit eingefallenen, erschrockenen Gesichtern. Mein Vater erklärte mir, dass unser Haus, das wir verlassen hatten, nicht mehr uns gehöre, alle Möbel seien verkauft und wir würden mit jenen armeseligen Leuten leben, die wir vor uns sahen. ›Dann lass mich noch einmal zurückgehen‹, sagte ich, ›ich muss noch ein paar Erinnerungsstücke aus dem Haus holen.‹ Und ich ging zurück. Neue Leute waren dort, umgeben von unseren Möbeln, das Haus war schön, lichtdurchflutet und voller Blumen. Die Leute waren sehr fröhlich. Ich sagte: ›Lasst mich wenigstens meine Erinnerungen mitnehmen.‹ ›Hier sind Ihre Erinnerungen‹, antworteten sie und reichten mir ein Kästchen. Darin war ein Totenschädel. In den Augenhöhlen waren noch die Augen, aber in Verwesung begriffen. Ich wollte ihn fassen, aber es ging nicht, der Schädel zerbrach, mir blieben nur Papierfetzen in der Hand, die ich mir an die Brust heftete. Dann ging ich in die Schule. Ein gewaltiges Gefüge aus Treppen und Fluren, vollkommen duster. Plötzlich bemerkte ich, dass ich die Papierfetzen verloren hatte. Ich traf Salvadori und erzählte es ihm; er eilte davon, um danach zu suchen, verlor sich in den Fluren. Ich kehrte an den verkommenen Ort zurück, an dem ich leben sollte. Ich sah viele Leute in Kleidern, die einst elegant gewesen sein mussten, nun aber schmutzig und zerrissen waren. Alle blickten mit schmerzerfüllter Neugierde auf eine Stelle. Auch ich sah hin und erkannte meinen Vater in einem verblichenen, zerfetzen Wintermantel, das verzerrte Gesicht ganz grün und in gebeugter Haltung. Meine Mutter war nicht dabei. Ich schaute in alle Richtungen, sah sie aber nicht. Alsdann hakte ich mich bei einer jungen Frau unter, die ich nicht kannte, und während wir nebeneinander liefen, wurde mir schlecht. Als ich die Zunge bewegte, merkte ich, dass ein Schneidezahn wackelte, und ich spuckte Blut. Wir betraten einen heruntergekommenen, schmuddeligen Laden. Man gab mir einen Teller, und ich spuckte viel Blut darauf und zog mir den Zahn. Dann noch einen und noch einen. Man sah sie nicht, weil sie in das Blut getaucht waren. Dann sagte der Ladenbesitzer: ›Ihre Mutter ist gestorben.‹«35,32c

Hinwendung zum Volk

Im Sommer 1892 beendet Maria Montessori ihr zweijähriges Grundstudium der Naturwissenschaften und stellt den Antrag auf Studiengangwechsel zur Medizin. Ab Februar ist sie endlich Studentin ihrer Traumfakultät, Matrikelnummer 1664, und in diesem Studienjahr die einzige eingeschriebene Frau. Ihre Gegenwart bleibt nicht unbemerkt. Oft pfeifen ihr die Kommilitonen im Vorbeigehen auf den Fluren hinterher. Sie antwortet darauf mit erhobener Stimme, damit alle es hören: »Je mehr ihr pustet, desto höher fliege ich.«36

In jenen Jahren ist die Medizinische Fakultät Rom ein Zentrum fortschrittlichen Denkens. Dort lehren Professoren wie Jacob Moleschott, der Theoretiker für Sozialmedizin, Angelo Celli, der Pionier im Kampf gegen Malaria, und Clodomiro Bonfigli, der Gründer der Psychiatrischen Klinik. Sie alle sind sehr starke Persönlichkeiten, die einen großen Einfluss auf die Studenten ausüben. Es ist eine kleine Fakultät. Jeder Dozent kennt seine Studenten persönlich, interessiert sich für deren privates Leben und betrachtet sie nicht selten als junge Freunde. Maria begegnen die Professoren mit Wohlwollen und fordern sie auf, bei ihren Freiwilligendiensten mitzuwirken.

Sie beteiligt sich an den von Angelo Celli und seiner Frau, der Krankenschwester Anna Fraentzel, organisierten Expeditionen in den Ager Romanus. Es ist ihre persönliche »Hinwendung zum Volk«, und dieser Schritt hat traumatische Wirkung. Als wohlbehütete Tochter aus dem Bürgertum ist sie nicht vorbereitet auf das, was sie zu Gesicht bekommt. »Auf einem Hügel erhoben sich, gleich einer Negersiedlung, zahlreiche Hütten und in der Mitte eine winzige Kapelle, ohne Garten, ohne Blumen«, schreibt Anna Fraentzel. »Die Hütten standen dicht beieinander und waren aus Stroh, Schilfrohr, Maisblättern und trockenem Laub errichtet, ohne Fenster und mit einer Tür, oder besser einer Eingangsöffnung, die so klein war, dass man sich bücken musste beim Betreten.«37 Diese ungebildeten Menschen von der Notwendigkeit zu überzeugen, Moskitonetze anzubringen, ist nicht einfach. Die Frauen zerreißen sie, um die Eimer mit Schmutzwasser nach draußen entleeren zu können, oder sie benutzen sie, um sich daraus Küchensiebe zu fertigen. Chinin zu verabreichen ist ein schwieriges Unterfangen.

Maria leistet auch Freiwilligendienst im Kinderhilfswerk Soccorso e Lavoro, das die Stadt für die medizinische Versorgung von Kindern armer Leute eingerichtet hat. Jeden Morgen ziehen vor ihren Augen Dutzende blasser, magerer Kinder mit aufgeblähten Leibern und starkem Husten vorbei. Sie haben große kummervolle Augen, aber aus ihren Mündern kommt keine Klage. Maria sieht Fälle von Mangelernährung, Rachitis, Tuberkulose und andere fürchterliche Dinge, die sich kaum in Worte fassen lassen. Manchmal kommen kleine Mädchen von nicht einmal zwei Jahren mit seltsamen Verletzungen im Genitalbereich in die Ambulanz. Der Arzt erklärt, dass in den Gassen Roms der grauenhafte Irrglaube umgehe, dass die Syphilis durch Sexualkontakt mit ganz kleinen Mädchen verschwinden würde. Die Männer ködern sie mit Bonbons und locken sie in dunkle Hauseingänge.

Trotz der Zeit, die sie dem Freiwilligendienst widmet, erzielt sie stets Bestnoten. Sie gewinnt ein Stipendium und erhält 1000 Lire, eine für damalige Verhältnisse beachtliche Summe, wenn man bedenkt, dass sich die jährlichen Studiengebühren auf 100 Lire belaufen. Das Geld kommt im richtigen Moment, denn ihr Vater hat aus gesundheitlichen Gründen die vorzeitige Pensionierung beantragt, und die Einkünfte der Familie verringern sich. Die Nachricht erscheint in einer römischen Tageszeitung unter dem Titel »Fräulein, die zu Ehren kommen«. Es ist nicht das erste Mal, dass die Lokalpresse über Maria Montessori berichtet. Einige Jahre zuvor wurde ihre Teilnahme an einem Festakt in der Villa Borghese bekannt gegeben, bei dem sie die Ehre hatte, der Königin Blumen zu überreichen. In ihrem fünften Studienjahr gewinnt sie die Ausschreibung zur Medizinischen Assistenz, wobei sie, wie ihr Vater voller Stolz im Familienheft vermerkt, Studenten aus dem sechsten Studienjahr oder gar solchen mit Abschlussexamen zuvorkommt, und sie beginnt mit der praktischen Arbeit im Krankenhaus.

Sie ist sehr beeindruckt von Clodomiro Bonfigli, der eine Vorlesungsreihe zum Verhältnis von Erziehung und Wahn hält. Sie beschließt, ihr Examen bei ihm abzulegen, mit einer Arbeit über Psychiatrie, auch dies eine ungewöhnliche Entscheidung für eine Frau ihrer Zeit. Wie stets wird sie von der Mutter ermutigt, die ihr auf alle erdenkliche Weise zur Seite steht. Bei jeder neuen Lehrveranstaltung zerlegt Renilde die zu schweren Bücher, löst sie aus dem Einband und teilt sie in dünnere Einzelbände, die nicht so schwer in der Tasche wiegen. Am Abend hört sie sich die Vorlesungsberichte an und geht mit der Tochter alles noch einmal durch. Sie konnte in jungen Jahren nicht an die Universität gehen, da Frauen der Zugang verboten war, und das Studium der Tochter ist ihre Revanche. Das Licht in Marias Zimmer brennt bis spät in die Nacht. Sie selbst wird in Erinnerung an jene Jahre später sagen: »Danach hatte ich das Gefühl, ich könnte alles tun.«38

Im letzten Jahr an der Fakultät muss jeder Student vor den anderen Kommilitonen einen Vortrag halten. Marias Auftritt wird mit besonderer Neugierde erwartet. Als sie zum Hörsaal kommt, fühlt sie sich wie eine Dompteuse vor dem Betreten des Löwenkäfigs. Der Vater hat sich geweigert mitzukommen, da er den Irrsinn, in der Öffentlichkeit aufzutreten, nicht auch noch unterstützen will. Am Ende lässt er sich doch noch von einem Freund überreden und nimmt ganz hinten Platz. Die Vorlesung ist ein Erfolg, der Beifall der Zuhörer groß. Als diese bemerken, wer der Vater der Rednerin ist, drängen sie sich um ihn und beglückwünschen ihn. Alessandro Montessori ist sehr stolz auf seine Tochter, die vor nichts Angst zu haben scheint. In einem Brief beschreibt er sie mit folgenden Worten: »Das Mädchen von einst ist zur Frau geworden, zu einer außergewöhnlichen Frau.«39

Das letzte, sehr arbeitsintensive Studienjahr ist ausgefüllt mit Vorlesungen, mit Krankenhauspraktika und mit Untersuchungen von Patienten der Psychiatrischen Klinik zur Vorbereitung ihrer Abschlussarbeit. Maria legt das Examen im Juli 1896 ab. Die städtischen Tageszeitungen geben die Nachricht bekannt und berichten, dass nach den Feierlichkeiten Freunde und Professoren zu einem Umtrunk im Haus Montessori zusammengekommen sind. Ein Kapitel ihres Lebens schließt sich: »Nun ist alles vorbei. Alle Aufregungen sind zu Ende. Bei dieser letzten Prüfung, die öffentlich war, hat mir ein Senator des Königreichs herzlich gratuliert, ist aufgestanden, um mir die Hand zu drücken«40, schreibt Maria in einem Brief an eine Freundin. »Aber ich muss dir sagen, dass ich einen sehr seltsamen Eindruck mache. […] Alle Leute sehen mich an und folgen mir, als wäre ich eine Berühmtheit.« Freunde und Verwandte staunen über diese junge Frau, die ohne jegliche Bedenken mit Leichen hantiert und entkleidete Patienten untersucht. In dem Brief heißt es weiter: »Dass mich nichts erschüttert […]; dass ich laut über schwierige Dinge spreche, mit solcher Unbeteiligtheit und so kaltblütig, dass selbst die Prüfer verwirrt werden, dass ich die moralische Kraft besitze, die man von einer sehr viel älteren und derben Frau erwarten könnte […].«

Nach den Feierlichkeiten macht sie sich erneut an die Arbeit. Ihre Examensarbeit wird auf dem Kongress der Psychiatrischen Gesellschaft Società Freniatrica vorgestellt, wenn auch, aufgrund ihres Geschlechts, nicht von ihr persönlich, sondern von einem ihrer Professoren. In einer namhaften wissenschaftlichen Zeitschrift erscheint ein Artikel von ihr. Da sie sehr gute empirische Arbeit leistet, raten ihr einige Professoren zu einem Aufbaustudium in Berlin bei dem größten Mediziner seiner Zeit, Robert Koch. Ihrem Vater fehlt das Geld, um ihr den Auslandsaufenthalt zu finanzieren, und so bemüht sie sich um ein Stipendium, aber leider vergeblich. Dennoch wird es Maria schon sehr bald nach Berlin verschlagen, allerdings nicht als Ärztin, sondern als Frauenrechtlerin.

Es lebe die Frauenbewegung

Durch ihren Freiwilligendienst ist Maria in Kontakt mit Feministinnen gekommen, die in Rom vor allem im Sozialbereich sehr aktiv sind. Sie beteiligt sich an ihren politischen Kämpfen, angefangen bei den Protesten gegen die italienische Invasion in Äthiopien bis hin zu Unterschriftensammlungen zur Unterstützung des kubanischen Unabhängigkeitskrieges. Sie wird Sekretärin des Frauenverbands Associazione per la Donna, den eine Gruppe von Frauenrechtlerinnen mit dem Ziel gegründet hat, ein ziemlich radikales Programm auf den Weg zu bringen: Volksbildung, Frauenwahlrecht, Gesetz zur Vaterschaftsfeststellung, gleiche Löhne für Männer und Frauen.

Dieser Verband wählt Maria Montessori zur italienischen Delegierten für den Internationalen Frauenkongress von 1896 in Berlin. Sie ist in jeder Hinsicht die ideale Kandidatin: Sie ist jung, ist eine der ersten Medizinerinnen Italiens, und sie hat bewiesen, dass sie in der Lage ist, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Die Nachricht dringt bis in ihren Geburtsort Chiaravalle vor, wo ein feministisches Lokalkomitee Geld für die berühmte Mitbürgerin sammelt, als Beitrag zu den Reisekosten. Eine französische Zeitungskorrespondentin führt vor ihrer Abreise ein Interview mit ihr. Sie ist auf eine maskuline, wütende Kämpferin gefasst und sehr erstaunt, eine junge Frau »in schlichtem Sommerkleid, mit dunklem, wohlfrisiertem Haar, zarter, schlanker Taille, anmutigem Körperbau und von gepflegtem verführerischem Äußeren«41 vor sich zu sehen.

In dem Interview erzählt Maria von dem Praktikum, das sie im Krankenhaus absolviert: »Ich bin der Frauenstation zugewiesen worden, und ich kann Ihnen versichern, dass die Patientinnen nach mir verlangen, mich wollen. Wissen Sie, das Volk ist wie die Kinder, es spürt, wer sie liebt.«42 Voller Freude erinnert sie sich an die Universitätsjahre: »Zu Ehren der römischen Studenten muss ich sagen, dass sie mir immer respektvoll begegnet sind; nie ist auch nur ein zudringliches oder gar zu harsches Wort gegen mich gefallen.« Beeindruckt kommentiert die Journalistin: »Eine gute Wahl. Die Zartheit einer jungen, begabten Frau, gepaart mit der Kraft eines Mannes: ein solches Ideal trifft man nicht alle Tage.«

Der Kongress beginnt am 20. September in Berlin vor fünfhundert Delegierten aus aller Welt. Die Eröffnung wird durch eine Gegenveranstaltung sozialistischer Frauen gestört: Sie demonstrieren draußen vor dem Gebäude gegen den von ihnen als bürgerlich beanstandeten Kongress. Maria geht hinaus und stellt sich den Demonstrantinnen, improvisiert eine Ansprache auf dem Platz. Um sich Gehör zu verschaffen, steigt sie auf einen Karren. Sie trägt ein elegantes Kleid, das ihre schmale Taille betont. Ihre Ansprache ist kurz, aber von einer Aufrichtigkeit, die das Publikum erobert. Sie sagt, dass sie die Wut der Demonstrantinnen verstehe. Für die Frauen, die im Elend lebten – beginnt sie mit ihrer klangvollen Stimme auf Italienisch, während eine feministische Genossin jedes Wort ins Deutsche übersetzt –, könnten die Zeiten der Reformen als zu lang erscheinen. Doch sie hoffe, sagt sie und faltet dabei graziös die behandschuhten Hände, dass die Klassenunterschiede die Frauen, die als Schwestern im Kampf vereint seien, nicht spalten mögen. Am Ende der Rede zieht sie den Hut ab und schwenkt ihn wie eine Fahne, wobei sie mit lauter Stimme ruft: Viva l’agitazione femminile!43 Es lebe die Frauenbewegung! Die Demonstrantinnen applaudieren begeistert und schwenken ebenfalls ihre Hüte.

Auf dem Kongress hält sie zwei Reden, eine über Frauenverbände und eine über die Arbeitsbedingungen von Frauen. Beide Male vertritt sie sehr kämpferische Positionen. Als sie auf den römischen Feminismus zu sprechen kommt, kritisiert sie die katholischen Frauen, deren Menschenliebe ausschließlich auf Katholiken gerichtet sei und die andere Bedürftige im Stich ließen. Aber auch die laizistische Haltung des Unterstützungskomitees für das Hilfswerk Soccorso e Lavoro missfällt ihr, da es sich in ihren Augen um zu wenige Personen kümmere. In ihrer Rede zur Frauenarbeit berichtet sie über die schwierigen Arbeitsbedingungen der Frauen aus dem Volk. Diese Dinge sieht sie seit Jahren bei ihren Freiwilligendiensten: Frauen, die den ganzen Tag wie Männer schuften und daheim noch weiterarbeiten müssen, das jüngste Kind an der Brust, die älteren am Rockzipfel, und die obendrein noch von ihren Männern geschlagen werden, wenn diese betrunken aus der Schenke kommen. Sie fordert die Politiker auf, sich der Realität zu stellen, und führt als Beispiel das in Italien neu eingeführte Gesetz an, das es Frauen erlaubt, nach der Geburt einen Monat lang daheim zu bleiben. Das sei ein sehr gutes Gesetz, bemerkt sie, da es die Sterblichkeitsrate von Müttern reduziere. Aber eine solche Beurlaubung ergäbe keinen Sinn, solange keine wirtschaftliche Unterstützung angeboten würde: »Die für die Gesetzgebung verantwortlichen Männer rühmen sich, der Wöchnerin zu verkünden: ›Ruh dich aus!‹ Aber wie soll man sich ausruhen, wenn man Hunger leidet? Obwohl ihre Körper nach der nötigen Ruhe schreien, sind diese Frauen gezwungen, schnell wieder an die Arbeit zurückzukehren.«44

Sie verliert nicht ihre Tätigkeit als Ärztin aus dem Blick und besucht vor ihrer Abreise aus Berlin das große Kinderkrankenhaus der Stadt. Zurück in Rom, bemerkt sie, wie viele Artikel ihr die Presse gewidmet hat. Die junge Delegierte Montessori hat den italienischen Korrespondenten gut gefallen. All diese Aufmerksamkeit weckt ihren Unmut, vor allem, weil man hauptsächlich über ihr Äußeres spricht. »Ihre Grazie eroberte alle Federn, man könnte sagen, alle Herzen der Journalisten«45, heißt es in einem Artikel. »Die Stimme, das dunkle Haar, der durchdringende Blick, die mit Anmut getragenen Handschuhe«46, legt ein anderer Artikel nach. Maria ist verärgert über diese Lobreden. Sie weiß genau, dass, wer über ihre Schönheit schreibt, nur die Frau, nicht die Ärztin in ihr sieht. Sie selbst ist wild entschlossen, der Falle der weiblichen Bestimmung zu entkommen: »[…] niemand wird es mehr wagen, meinen sogenannten Zauber zu besingen«, erklärt sie ihren Eltern. »Ich werde ernsthafte Arbeit tun!«47

Eine Frau im Krankensaal

Neben ihrer Arbeit engagiert sich Maria als Frauenrechtlerin und ist im Freiwilligendient tätig. Inzwischen ist sie examinierte Ärztin und übt, wenn auch unbezahlt, einen Beruf aus. Besser gesagt nicht nur einen, denn sie ist sowohl im Hospital Santo Spirito in Sassia als auch im Hygieneinstitut tätig. Ihre Anwesenheit im Krankensaal fällt ins Auge. Zur damaligen Zeit sind die einzigen Frauen, die in den großen Räumen der Krankenhäuser arbeiten, die unter dem Schleier versteckten Ordensschwestern. Maria mit ihren widerspenstigen schwarzen Locken in entschlossener Haltung vorbeilaufen zu sehen sorgt für Aufsehen. Ihre Anwesenheit während der Nachtwachen wird denn auch zum Problem. Zum Schlafen steht ihr nur ein Feldbett neben dem des diensthabenden Kollegen zur Verfügung. Die für die Abteilung zuständige Ordensschwester zeigt ihr das winzige Gemeinschaftszimmer mit einem spöttischen Lächeln, als wolle sie sagen: »Du wolltest Ärztin werden?«48 Erst als sie sich an die Direktion wendet, bekommt Maria ein Zimmer für sich.

Jeden Tag nach der Arbeit im Krankenhaus setzt sie ihren Freiwilligendienst für die Entrechteten der Stadt fort. Gemeinsam mit den Damen der höheren römischen Gesellschaft nimmt sie an Wohltätigkeitsveranstaltungen des Vereins L’Unione del Bene im Arbeiterviertel San Lorenzo teil. Mit ihren Arztkollegen leistet sie Dienst in den Krankenfürsorgeeinrichtungen, wo Tag für Tag kleine Patienten Schlange stehen. Ihre Aufmerksamkeit für das Kindesalter wird hier geweckt, angesichts dieser armen Kinder, die in der Gesellschaft ganz unten stehen. Die damalige Kindersterblichkeit ist erschreckend. Jedes zweite Kind erreicht nicht einmal das fünfte Lebensjahr, und die, die es doch schaffen, müssen sofort arbeiten, um die Familie zu unterstützen. Die Kleinen werden zum Betteln auf die Straße oder als Erntehelfer aufs Land geschickt, oder man gibt sie saisonal für die Arbeit als Schornsteinfeger fort. Maria Montessori ist entsetzt über das, was sie zu Gesicht bekommt. Schon bald wird sie ihre Empörung in den Dienst der Pädagogik stellen. In einer Welt, in der ein Kind in seinen ersten Lebensjahren in erster Linie ums Überleben kämpfen muss, wird sie eine Erziehungsweise vorschlagen, die weit vor der Schulpflicht ansetzt und die diese kleinen Köpfe, um die sich niemand kümmert, wertschätzt.

Auch als Medizinerin setzt sie sich für die Kleinsten ein und hat oft Mühe, ihre Rolle als Ärztin von der einer Krankenschwester zu trennen. »Wenn ein schwer krankes Kind ein warmes Bad oder ein sauberes Bett benötigte«, schrieb eine Journalistin Jahre später, »war ihr klar, dass es wenig Sinn hatte, der bettelarmen Mutter, die in einem römischen Elendsviertel lebte, entsprechende Vorschriften zu machen. Deshalb brachte sie es zu sich nach Hause, solange das nötig war, und kümmerte sich selbst darum, wobei sie gleichzeitig die Rolle der Ärztin, der Krankenschwester und der Wohltäterin übernahm.«49 Um den arbeitslosen Eltern manch kleiner Patienten zu helfen, ersinnt sie Arbeiten bei sich im Haus und bezahlt sie dafür aus eigener Tasche. Viele schreiben ihr zum Dank kurze, bewegende Briefe voller grammatikalischer Fehler. Einer stammt von den Eltern eines Mädchens, das Maria von einer Lungenentzündung geheilt hat, indem sie einen ganzen Tag daheim bei der Kleinen verbracht hatte. Ein weiterer von der Mutter eines Zwillingspaars, das davon bedroht war, die schwierige Geburt nicht zu überleben. Maria wusste, dass die Familie zu arm war, um sich eine Krankenschwester zu leisten, und war daher einen ganzen Tag lang im Haus geblieben, hatte der Wöchnerin befohlen, im Bett zu bleiben, hatte das Herdfeuer angezündet und ein warmes Bad für die Neugeborenen bereitet.

Sie hat die Lehren ihrer Professoren verinnerlicht, die in jenen Jahren der sozialen Umbrüche eher Missionaren als Medizinern glichen. »Sie waren wahre Wohltäter der Menschheit«, erinnert sich eine Zeitzeugin. »Für sie gab es keinen Kranken, der zu gering, keinen Fall, der zu wenig interessant gewesen wäre, keinen Patienten, der nicht die allersorgfältigste Aufmerksamkeit verdient, für dessen Heilung sie nicht alles unternommen, dem sie nicht mit freundlichen Worten Mut zugesprochen hätten.«50 Unter diesen Kollegen ist Maria seit einiger Zeit ein junger Mann namens Giuseppe Montesano aufgefallen.

Giuseppe Montesano

Wir wissen nicht genau, wann sie sich kennengelernt haben. Vielleicht bereits 1895 im Hygieneinstitut, wo sie ihr studentisches Praktikum absolvierte und er als junger Arzt tätig war. Vielleicht sogar noch früher, über seinen Bruder, einen Kommilitonen Marias. Eins steht jedenfalls fest: Diese Begegnung ist von gewaltiger Tragweite. Giuseppe Montesano ist die einzige uns bekannte Liebe Marias. Die Beziehung zu ihm stellt niemals ihre berufliche Laufbahn infrage. Doch sie prägt ihr Leben durch ein geheimes Drama.