9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

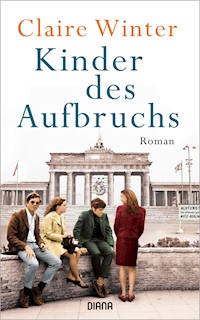

- Herausgeber: Diana Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Die Zwillinge Emma und Alice werden 1945 auf der Flucht aus Ostpreußen getrennt. Beide glauben, die andere hätte nicht überlebt. Emma wächst in Westberlin auf, Alice in einem Heim in der DDR. Erst zwölf Jahre später finden sie sich überraschend wieder. Durch Alice lernt Emma den Ost-Berliner Physiker Julius Laakmann kennen. Als Julius Zeuge einer Entführung wird, gerät er zwischen die Fronten der Geheimdienste. Dann verschwindet Alice spurlos. Zu spät erkennt Emma, welcher drohenden Gefahr sie und ihre Schwester gegenüberstehen. Währenddessen erreicht der Kalte Krieg einen neuen Höhepunkt – Berlin soll für immer geteilt werden ...

- Der Bestseller endlich im Taschenbuch

- Berlin, Ende der 1950er-Jahre kurz vorm Mauerbau: Zwei Schwestern kämpfen um ihre Freiheit

- Für alle Leserinnen von Annette Hess, Anne Gesthuysen und Carmen Korn

- Claire Winter steht für »spannende und emotionale Fiktion und detailgenau recherchierte wahre Geschichte« (WDR 4-Bücher)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 873

Ähnliche

Die Zwillinge Emma und Alice werden 1945 auf der Flucht aus Ostpreußen getrennt. Erst zwölf Jahre später finden sie sich überraschend wieder. Durch Alice lernt Emma den Ost-Berliner Physiker Julius Laakmann kennen. Als Julius Zeuge einer Entführung wird, gerät er zwischen die Fronten der Geheimdienste. Dann verschwindet Alice spurlos. Zu spät erkennt Emma, welcher drohenden Gefahr sie und ihre Schwester gegenüberstehen. Währenddessen erreicht der Kalte Krieg einen neuen Höhepunkt – Berlin soll für immer geteilt werden …

Claire Winter

Kinder

ihrer

Zeit

Roman

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2020 by Diana Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Dieses Werk wurde vermittelt durch

die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH,

30827 Garbsen

Redaktion: Carola Fischer

Umschlaggestaltung: t.mutzenbach design, München

Umschlagfoto: © Michael Scheel

Historische Landkarte: © Kartographie Fischer-Leitl, München 2020

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN: 978-3-641-20920-9V005

www.diana-verlag.de

Für M.

und

die, die auf der Flucht

in die Freiheit ihr Leben verloren haben

PROLOG

Wien, zwei Monate vor dem Mauerbau in Berlin, Juni 1961

Er schob sich durch die dichte Menschenmenge, die sich vor der Absperrung des hochherrschaftlichen Hotels IMPERIAL drängte. Köpfe reckten sich in der Nachmittagssonne nach links und rechts, um einen Blick auf die illustren Gäste zu erhaschen, falls diese erneut das Gebäude verließen. Auf der Straße stand eine Kolonne von abfahrbereiten Limousinen und Motorrädern der Gendarmerie. Davor Sicherheitsleute in schwarzen Anzügen, acht Mann, einer hielt ein Funkgerät in der Hand und wartete auf eine Anweisung. Er konnte nichts dagegen tun, dass er im Vorbeilaufen jedes dieser Details wahrnahm. Es war eine Gewohnheit, die ihm in den letzten Jahren in Fleisch und Blut übergegangen war.

Den Hut tief in die Stirn gezogen, schlängelte er sich weiter an den Wartenden vorbei. Die Sonnenbrille verdeckte einen Teil seines Gesichts, dennoch war ihm klar, welches Risiko es bedeutete, hierhergekommen zu sein. Die Aktentasche unter den Arm geklemmt, bemühte er sich, einen zügigen Schritt vorzutäuschen, wie jemand, der trotz der hochrangigen Ereignisse in der Stadt weiter seinem Alltag nachzugehen hatte. Er hatte gelernt, sich unauffällig zu bewegen und in der Menge zu verschwinden, sodass er keine Aufmerksamkeit erregte. Dennoch stellte Wien in diesen Tagen eine besondere Herausforderung dar. In keiner anderen Stadt der Welt war das Aufgebot an Presse und Polizei zurzeit so hoch wie hier. Von dem Heer der Geheimagenten, die sich vermutlich seit Tagen vor Ort aufhielten, ganz zu schweigen.

Er war froh, dass er die Stadt von einem früheren Besuch her kannte. Von dem gemächlich entspannten Lebenstempo, das er bei dem damaligen Aufenthalt zu schätzen gelernt hatte, war heute indessen nichts zu spüren. Die Stadt befand sich im Ausnahmezustand. Kein Wunder – es war ein historischer Moment: In Wien fand das erste Zusammentreffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy und dem sowjetischen Regierungschef Nikita Chruschtschow statt. Ein Hoffnungsschimmer angesichts der jüngsten Spannungen des Kalten Krieges, die sich in den letzten Wochen und Monaten derart verstärkt hatten, dass die ganze Welt in Furcht vor einem neuen Krieg den Atem anhielt.

Noch vor zehn Tagen hätte sich auch sein eigenes Interesse vollständig auf dieses Gipfeltreffen konzentriert. Vor zehn Tagen. Er verspürte einen bitteren Geschmack im Mund und sah unwillkürlich wieder den Zeitungsartikel mit dem Foto vor sich. Im ersten Augenblick hatte er geglaubt, er müsse sich täuschen. Doch es bestand kein Zweifel – es war ihr Gesicht, das er darauf erkannt hatte. Sie stand etwas am Rand der Pressekonferenz, die im Vorfeld des Gipfeltreffens stattgefunden hatte. Zurückhaltend, als wäre es ihr unangenehm, dass man sie mit aufgenommen hatte. Ungläubig hatte er auf das Bild in der Zeitung geblickt – auf die Frau, die sein Leben und seine gesamte Existenz zerstört hatte. Sie war in Wien!

Seit Tagen hatte er sie in Berlin gesucht, hatte versteckt in der Nähe ihres Hauses ausgeharrt. Aber sie schien wie vom Erdboden verschluckt. Nun verstand er, warum.

Kalte Wut durchflutete ihn, und es kostete ihn Mühe, jetzt auf der Straße nicht die Faust zu ballen, als er wieder daran dachte, was sie getan hatte. Er hatte sich mit seinem gefälschten Pass eine Fahrkarte nach Wien besorgt und war sofort aufgebrochen.

Hier angekommen, war es nicht schwer gewesen herauszufinden, in welchem Hotel sie abgestiegen war. Er hatte sich den Weg auf dem Stadtplan am Nachmittag so oft angesehen, bis er ihn auswendig kannte. Wie blind lief er jetzt auf der Ringstraße entlang, bog auf der Höhe der Oper rechts ab, ging weiter ein Stück geradeaus und nahm schließlich die zweite Straße nach links.

Ein paar Presseleute standen rauchend draußen vor dem Eingang des Hotels zusammen, das er schon von Weitem sehen konnte. Natürlich sprachen sie über Kennedy.

»Ein Foto von Jackie, und niemand interessiert sich mehr für den hässlichen kleinen Russen«, hörte er jemanden sagen, als er näher kam. Die anderen lachten.

Er ging an ihnen vorbei und betrat die Hotelhalle, in der emsiger Betrieb herrschte. Die Rezeption befand sich rechts. Für einen kurzen Moment blieb sein Blick an dem samtbezogenen Brett dahinter hängen, an dem auf Messinghaken ordentlich aufgereiht die Zimmerschlüssel hingen. Ein Hotelangestellter wandte sich ihm zu.

»Grüß Gott, der Herr. Kann ich Ihnen helfen?«

»Ich möchte für jemanden eine Nachricht hinterlassen!«

»Gern. Bittschön.« Der Mann hinter der Rezeption reichte ihm Stift und Zettel.

Er schrieb etwas auf und faltete den Zettel, bevor er ihn dem Mann zurückreichte und noch den Namen der Frau nannte. Dabei bemühte er sich um ein höfliches Lächeln. »Leider weiß ich die Zimmernummer nicht mehr.«

»Das ist kein Problem, mein Herr.« Der Rezeptionist sah kurz in einer Liste nach, notierte eine Zahl auf einem Umschlag und steckte die Nachricht hinein. Anschließend winkte er einen Pagen herbei.

Ein kurzer Blick hatte ihm gereicht, um die Zimmernummer zu erkennen. »Vielen Dank noch mal.«

»Gerne, mein Herr.«

Er zwang sich, einen Augenblick in der Lobby zu warten, und blätterte in einer Zeitung mit einem großen Foto auf der Titelseite, auf dem Kennedy Chruschtschow die Hand reichte. Die Welt dachte, Berlins Schicksal hinge von diesen beiden Männern ab, doch im Grunde war es längst entschieden.

Aus den Augenwinkeln bekam er mit, dass der Page zurückkehrte. Er ging zum Fahrstuhl und fuhr in den vierten Stock. Der Flur war leer. Er lauschte, und als von nirgendwoher Stimmen oder Geräusche zu hören waren, öffnete er auf dem Weg zum Zimmer vorsichtig seine Aktentasche.

Vor der Zimmernummer 421 blieb er stehen und zwang sich, jede Emotion auszuschalten. Er hatte keine Wahl, er musste es tun.

Dann klopfte er.

Schritte waren zu hören.

»Ja?«

»Zimmerservice.«

Die Tür wurde geöffnet. Sie trug einen Bademantel und musste sich gerade die Haare gewaschen haben, denn sie waren feucht.

»Ich habe nichts bestellt … « Sie verstummte abrupt, als sie ihn erkannte. Ihr Gesicht wurde blass, und sie wollte etwas sagen, doch kein Ton kam aus ihrem Mund. Erst da bemerkte sie die Waffe in seiner Hand. Entsetzt blickte sie ihn an.

TEIL 1

FLUCHT

ROSA

1

Ostpreußen, sechzehn Jahre zuvor, Januar 1945

Ein feiner dichter Schnee trieb auf der vereisten Landstraße vor ihnen her und hüllte alles in ein einheitliches Weiß, das die Sicht zunehmend erschwerte. Die Grenze zwischen Straßen und Feldern verwischte genauso wie die Linie zum Horizont, und man konnte kaum noch etwas erkennen. Nur die Bäume und Sträucher stachen noch mit ihren dunklen Stämmen und Zweigen aus der Landschaft hervor.

Rosa heftete den Blick auf die alten Eichen vor sich, die die Straße säumten, und versuchte sich ihren beiden Töchtern gegenüber nichts von ihrer Unruhe anmerken zu lassen. Hatte sie doch zu lange gewartet? Bei diesem Wetter würden sie nur langsam vorankommen. Der Schnee hatte ihre Kleidung schon halb durchnässt, und sie hatten noch einige Kilometer vor sich, bevor sie überhaupt die nächste Ortschaft erreichten, geschweige denn einen Bahnhof. Sie fasste rechts die Hand von Alice fester, die ungewöhnlich still war, und zog auf der anderen Seite entschlossen den schweren Handkarren hinter sich her. Die Wehrmacht hatte die beiden Pferde vom Hof bereits vor einigen Wochen konfisziert. Jeder hat seinen Beitrag zu leisten, hieß es. Aber sie hatte für sich und ihre beiden kleinen Töchter ohnehin nicht viel mitgenommen. Ein Koffer mit ein paar Habseligkeiten und eine Tasche mit Proviant lagen auf dem Karren. Rosa verbot sich den Gedanken daran, was sie alles hatten zurücklassen müssen.

»Emma?« Sie wandte den Kopf herum und sah, dass ihre andere Tochter einige Schritte hinter ihnen zurückgefallen war. Normalerweise war sie die Anhänglichere der beiden Zwillinge. Doch heute hatte sie ihrer Schwester den Platz an der Seite ihrer Mutter überlassen. Ihr kindliches Gesicht war mit ernster Miene gen Boden gerichtet, während sie hinter ihnen herstapfte.

»Trödle nicht, Emma«, sagte sie, strenger, als sie es eigentlich wollte.

Emma hob den Kopf. Schneeflocken hatten sich in einer feinen weißen Schicht auf ihrem Mützchen und dem Mantel niedergelassen, der über den zwei Lagen Kleidung wie ausgebeult wirkte. Folgsam lief sie schneller, bis sie auf ihrer Höhe war.

Die Räder des alten Handkarrens rollten knirschend über den Schnee und vermischten sich mit dem Geräusch ihrer gedämpften Schritte. Ansonsten herrschte eine beinah gespenstische Stille. Auf den Feldern waren ihnen einige Male herrenlos umherirrende Kühe und Schweine begegnet, und vor gut einer halben Stunde hatten sie einen Fuhrwagen überholt. Er war auf der Strecke liegen geblieben. Ein Achsenbruch. Unter der zurückgeschlagenen Plane war er mit Möbeln und anderen Habseligkeiten beladen gewesen, und eine ganze Familie hatte darauf gesessen – Großeltern und kleine Kinder, die sie mit großen Augen angeschaut hatten. Sie hatte nur stumm einen Blick mit ihnen gewechselt, während sie an ihnen vorbeigelaufen war. Es herrschte noch immer Fluchtverbot. Nicht einmal die Kinder durften evakuiert oder auch nur Gepäck verschickt werden. Die Worte des Gauleiters Erich Koch, die man im Radio hören und in den Zeitungen lesen konnte, waren unmissverständlich. Wer Ostpreußen verließ oder auch nur wagte, die Flucht zu planen, beging Verrat und würde bestraft werden. Sie taten noch immer so, als wäre der Krieg zu gewinnen. Rosa verzog mit bitterer Miene den Mund. Als könnten sie nicht geschlagen werden. Von der Wunderwaffe, die Hitler bald einsetzen würde, war die Rede und davon, dass die Bevölkerung wie ein Mann zusammenstehen müsse, um den großen Sieg zu erreichen. Doch die resignierten Gesichter der erschöpften Wehrmachtssoldaten, deren geschrumpfte Kompanien man gelegentlich sah, sprachen eine andere Sprache. Der Russe war nicht mehr aufzuhalten. Bereits im Herbst war die Rote Armee im Nordosten das erste Mal kurz über die Grenze Ostpreußens vorgestoßen. Rosa versuchte nicht daran zu denken, was man sich über das Massaker in Nemmersdorf erzählte – von der Rachelust, der unvorstellbaren Brutalität, den Vergewaltigungen und den vielen Toten, die es innerhalb weniger Stunden gegeben hatte. Danach hatten sich die russischen Soldaten wieder zurückgezogen. Es hieß, die Wehrmacht habe sie siegreich von deutschem Boden verdrängt, und tatsächlich hatte man seit Wochen keinen Gefechtslärm mehr gehört, aber das war nur die Ruhe vor dem großen Sturm, der schon bald über sie hinwegfegen würde. Hinter den Grenzlinien hatte die Rote Armee Position bezogen, das wussten sie alle, und an der Memel lagen sich Deutsche und Russen mit ihren Gewehren an den Flussufern gegenüber. Die Russen warteten nur den richtigen Zeitpunkt ab, um loszuschlagen – den Frost. Einer der älteren Männer, der alte Sigmund, der in den vergangenen Wochen noch mit den letzten Alten im Dorf zum Volkssturm einberufen worden war, um die Befestigungen zu verteidigen, hatte es gesagt. Die Flüsse und Seen und der morastige Boden bildeten ein natürliches Hindernis, hatte er erklärt, das ein Vorankommen für die Soldaten nahezu unmöglich machte, aber sobald der Boden und die Gewässer ausreichend gefroren waren, würde sie nichts mehr aufhalten. Rosa hatte aufmerksam zugehört und war seitdem jeden Morgen und Abend zum Teich gegangen, der hinter dem Hof lag, um die Eisschicht zu prüfen – voller Unruhe, wenn sie dicker wurde, und erleichtert, wenn sie bei milderen Temperaturen wieder ein wenig schmolz. Schon vor einigen Wochen hatte sie vorsichtshalber die wenigen Wertsachen, die sie besaß, in den Saum ihres Mantels eingenäht, einen Koffer mit den wichtigsten Dingen gepackt und den Mädchen erklärt, dass sie vielleicht verreisen würden. Als sie gestern wieder zum Teich gegangen war, hatte sie festgestellt, dass die Eisdecke so fest war, dass sie ihr Gewicht trug, und sie wusste – sie durfte nicht länger warten. Der kleine Hof, den sie seit dem Tod ihres Mannes nur mit der gelegentlichen Hilfe eines alten Gesellen bewirtschaftete, lag außerhalb eines Dorfs am östlichen Rand von Ostpreußen – in malerisch idyllischer Umgebung, aber nur unweit des knapp dreißig Kilometer breiten Grenzgürtels, der zur Frontzone geworden war. Man brauchte weiß Gott kein militärischer Experte zu sein, um vorherzusehen, dass sie die Ersten sein würden, die von den Russen überrollt und ihre Rache zu spüren bekommen würden.

Ihre beiden Töchter waren erst elf, noch Kinder, und sie musste sie in Sicherheit bringen. Daran würde sie auch der Gauleiter nicht länger hindern, hatte Rosa entschieden. Sie würde mit den Mädchen so weit wie möglich nach Westen Richtung Küste gehen, nach Elbing oder Braunsberg. Von dort konnte man den Zug nach Berlin oder das Schiff nach Danzig nehmen, wenn es zum Äußersten kam. Rosa presste die Lippen aufeinander. Wenn die Russen erst hier waren, würde der Gauleiter nichts mehr zu sagen haben. Falls sie kontrolliert werden würde, hatte sie sich eine Geschichte von einer kranken Cousine in Braunsberg zurechtgelegt, die ihre Hilfe bräuchte. Bei Morgengrauen hatte sie Emma und Alice geweckt. Die Mädchen hatten keine Fragen gestellt, als sie sie zur Eile angetrieben und ihnen befohlen hatte, zwei Lagen Kleidung übereinander anzuziehen. Anschließend hatte sie ihnen schnell noch etwas zum Frühstück gegeben, bevor sie aufgebrochen waren.

Rosa wandte den Blick nach rechts, zu einem schmalen verschneiten Weg, der in einiger Entfernung in einen Wald führte. Die Äste der Bäume waren oben zusammengewachsen und so ineinander verschlungen, dass sie an ein Tor erinnerten. Rosa kannte den Weg. Mit dem Pferd konnte man bei gutem Wetter von ihrem Hof aus in zwei Stunden hierhergelangen. Im Sommer konnte man in dem Wald wilde Brombeeren und Himbeeren finden. Köstlich süße Früchte. Wie die Erinnerung aus einem anderen Leben kam es ihr vor, wenn sie jetzt daran dachte. Kurz nach ihrer Hochzeit war sie mit Erwin manchmal am Sonntag hierhergeritten, und auch später in seinem letzten Heimaturlaub hatten sie diesen Ausflug einmal unternommen, als er schon so müde und resigniert war und in den Nächten diese schrecklichen Albträume gehabt hatte. Schweißgebadet war er aus dem Schlaf hochgefahren. »Wir haben so Furchtbares getan, so unendlich viel Furchtbares«, hatte er im Bett geflüstert. Leichenblass wie ein Geist war er gewesen. Sie hatte versucht ihn zu beruhigen. »Aber du kannst nichts dafür. Du hast nur getan, was man dir befohlen hat«, hatte sie gesagt. Doch er hatte sie nur angeschaut, als würde sie nichts verstehen. Am nächsten Tag hatte sie ihn überredet, mit ihr in die Wälder zu reiten. Sie hatte einige der süßen Himbeeren gepflückt, und während seine Augen ihr gefolgt waren, hatte auf seinen Lippen ein wehmütiges Lächeln gelegen, als hätte er schon da gespürt, dass dies ihr letztes Beisammensein sein würde.

Rosa starrte zu den verschlungenen Bäumen, und für einen Moment befiel sie das Gefühl, sie müsse sich das Bild der Landschaft, die dabei war, unter dem Schnee zu verschwinden, noch einmal gründlich einprägen, weil sie all das hier vielleicht nie wiedersehen würde. Konnte das sein? Dass sie nie wieder zurückkehren würden?

Plötzlich spürte sie einen Zug an ihrer Hand.

»Mutti?« Alice war neben ihr stehen geblieben. Rosa zog sie entschlossen weiter mit sich. »Wir haben keine Zeit stehen zu bleiben, Alice.«

»Aber ich kann nicht mehr!«

»Na komm. Ein bisschen wird es schon noch gehen«, sagte sie und bemühte sich, die Kleine aufmunternd anzuschauen. Als sie in ihr Gesicht blickte, erschrak sie jedoch. Für einen Außenstehenden waren die Zwillinge schwer auseinanderzuhalten, aber sie selbst hatte ihre Töchter immer mühelos unterscheiden können. Alice war die Lebhaftere und Wildere der beiden, die stets ein übermütiges Funkeln in den Augen hatte. Doch jetzt war ihr Blick glasig, und sie wirkte erschreckend müde. Ihr Gesicht war gerötet, und eine unheilvolle Ahnung ergriff Rosa, als sie ebenfalls stehen blieb und hastig ihren Handschuh abstreifte, um die Hand auf die Stirn ihrer Tochter zu legen. Ihre Finger fühlten eine unnatürliche Wärme, die sie angesichts der eisigen Kälte und der Schneeflocken, die die Stirn des Mädchens benetzten, doppelt beunruhigte. Das Kind hatte Fieber! Panik erfasste sie. Zurück konnten sie unmöglich gehen. Nicht nur wegen der Russen, sie waren auch schon viel zu lange unterwegs. Sie zwang sich, ruhig nachzudenken. Der Weg nach Hause war auf jeden Fall weiter, als wenn sie versuchten die nächste Ortschaft zu erreichen.

»Ihr war schon heute Morgen nicht gut«, sagte Emma, die die Hand ihrer Schwester gefasst hatte.

Rosa erinnerte sich, dass die beiden ungewöhnlich still gewesen waren, doch sie hatte es auf die Anspannung und Müdigkeit der Mädchen geschoben und sich nichts dabei gedacht. Sie nahm eine Flasche Wasser aus dem Beutel mit den Lebensmitteln und gab Alice etwas zu trinken. »Wir gehen etwas langsamer, ja?«, sagte sie, ohne sich ihre Sorge anmerken zu lassen.

Alice nickte, aber schon nach ein paar Schritten merkte Rosa, dass dem Mädchen die Kraft fehlte. »Komm, setz dich einfach in den Karren.« Sie half Alice aufzusteigen und war dankbar, dass sie daran gedacht hatte, den Koffer und den Beutel mit dem Proviant mit einem Stück Plane abzudecken, die sie nun über die Beine des Kindes zog. Dann liefen sie weiter. Sie blinzelte gegen den Schnee, als sie die nächste Kreuzung erreichten, und beschloss, nicht weiter Richtung Allenstein zu laufen, sondern die Straße nach rechts zu nehmen, um zu einem der nächsten Dörfer zu gelangen. Sie gab sich Mühe, trotz des zusätzlichen Gewichts nicht langsamer zu werden.

»Wie weit müssen wir denn laufen? Es ist so kalt«, sagte Emma fröstelnd.

»Nicht weit«, erwiderte sie knapp, obwohl sie keine Ahnung hatte, wie lange sie brauchen würden. Der Schnee schnitt ihnen noch immer kalt ins Gesicht, und sie nahm wahr, wie Emma sich wieder mit unglücklicher Miene zu ihrer Schwester drehte, die die Augen geschlossen hatte.

»Sie schläft.«

Rosa nickte.

Obwohl sie die Mutter war, blieben ihr ein Teil der inneren Verbundenheit der beiden und die Art, wie beide Schwestern spürten, was in der anderen vorging, ein Rätsel. Sie stritten bei der kleinsten Auseinandersetzung und waren auch eifersüchtig aufeinander, aber wenn eine von ihnen kränkelte oder traurig war, litt die andere, schlich niedergeschlagen herum und tat alles, damit es der anderen wieder besser ging.

Auch Rosa warf im Laufen einen Blick nach hinten. Ihre Brust schnürte sich vor Beklemmung zusammen, als sie sah, wie unregelmäßig sich Alices Oberkörper hob und senkte. Das Kind musste so schnell wie möglich in die Wärme.

Sie wagte nicht, eine Pause einzulegen, und war dankbar, dass Emma nicht protestierte, als sie ihre Schritte beschleunigten, obwohl sich ihre Füße wie Blei anfühlten und ihr Rücken und die Arme vom Ziehen des schweren Karrens schmerzten. Voller Sorge stellte sie fest, dass es draußen bereits dunkel zu werden begann. Die Tage im Januar waren kurz.

Als sie nach gut einer Stunde endlich in einiger Entfernung ein paar Häuser erkennen konnte, hätte sie vor Erleichterung beinah geweint.

2

Ein beladener Wagen war ihnen in der Dämmerung entgegengekommen, aber ansonsten sprachen die Lichter in den verstreuten Häusern dafür, dass die wenigsten Bewohner die Flucht gewagt hatten, sondern ausharrten, als hofften sie noch immer, das Unabänderliche wäre aufzuhalten.

Emma konnte sich vor Erschöpfung kaum noch auf den Beinen halten, und Rosa steuerte deshalb den ersten Hof an, der etwas abseits lag. Es war ein ärmliches Bauernhaus mit einem Stall. Die Fenster waren dunkel, und einen Moment lang war sie sich nicht sicher, ob überhaupt jemand hier wohnte, doch dann sah sie, dass aus dem Schornstein Rauch aufstieg und unten in einem der hinteren Fenster ein schwaches Licht flackerte.

Sie setzte erleichtert den Karren ab und nahm Alice vorsichtig auf den Arm, die kaum die Augen öffnete. Eine kalte Angst erfasste sie. Das Gesicht der Kleinen glühte.

»Was machen wir, wenn es ihr so schlecht geht, Mutti?«, fragte Emma leise. Im Blick ihrer elfjährigen Tochter lag ein unerwartet erwachsener Ernst, und sie sprach aus, was Rosa sich die letzten zwei Stunden bei jedem Schritt selbst gefragt hatte. Wie konnte man mit einem kranken Kind fliehen? Noch dazu bei dieser eisigen Kälte. Es war alles ihr Fehler, sie hätte viel früher aufbrechen müssen.

»Vielleicht ist das Fieber morgen schon besser«, sagte sie jedoch, um Emma zu beruhigen. Sie lief mit Alice zum Eingang und betätigte mehrmals den schweren Türklopfer. Es dauerte eine Weile, bis sie aus dem Inneren des Hauses Schritte und eine murmelnde Stimme hörte. Die schwere Tür öffnete sich quietschend einen Spalt.

»Ja?« Das Gesicht einer alten Bäuerin mit Kopftuch wurde sichtbar, die sie abweisend musterte.

»Entschuldigen Sie, dass ich störe, aber ich bin mit meinen zwei Mädchen auf dem Weg nach Braunsberg, und meine Tochter ist krank geworden. Sie hat Fieber, und ich brauche einen warmen Platz für sie. Bitte …«, stieß sie verzweifelt hervor.

Die Augen der Bäuerin wanderten von Alice zu Emma. Einen Augenblick lang schwieg sie. Ein müder Ausdruck lag auf dem Gesicht der alten Frau, und Rosa befürchtete schon, sie würde sie wegschicken, doch dann nickte sie. Quietschend öffnete sie die Tür. »Kommen Sie rein, hier ist genug Platz.«

Rosa folgte ihrer knochigen Gestalt, die mit schleppenden Schritten voranging, ins Haus. Sie gelangten in einen Raum mit einem Kamin, der die Wohn- und Essstube zu sein schien. Er wirkte trotz der Möbel leer und unwirtlich – vielleicht weil keine Lichter brannten. Lediglich auf einem kleinen viereckigen Tisch, der mit einem Stuhl vor dem Fenster stand, leuchtete schwach eine Gaslampe. Ein zerknülltes Taschentuch lag auf dem gehäkelten Spitzenuntersetzer. Rosa spürte, wie Emma sich dicht neben ihr hielt, als wäre ihr die Umgebung unheimlich.

»Neben dem Ofen ist es warm«, sagte die Bäuerin und deutete mit dem Kopf zu einem gelbbraunen Sofa.

»Danke.« Rosa ließ Alice auf dem verschlissenen Bezug nieder und knöpfte ihrer Tochter den Mantel auf. Die Kleine murmelte etwas. Rosa strich ihr beruhigend über die Wange. Sie hoffte, dass sie nur eine Erkältung hatte und das Fieber genauso schnell weggehen würde, wie es gekommen war. So wie es oft bei Kindern war. Sie drehte sich zu der Bäuerin. »Ich weiß nicht, was ich ohne Ihre Hilfe tun würde … Ich bin übrigens Rosa Lichtenberg, und das sind meine Töchter Alice und Emma.«

»Berta Paschke, aber nennen Sie mich einfach Berta. Ich werde der Kleinen einen Tee gegen das Fieber machen, und etwas Suppe habe ich auch noch«, sagte die Bäuerin, die wirkte, als würde sie sich aus einer inneren Apathie reißen. »Ansonsten ist das Essen bei mir leider knapp. Ich habe fast alles, was wir hatten, meinem Mann mitgegeben. Er wurde letzte Woche noch zum Volkssturm gerufen …« Ihre Stimme klang plötzlich brüchig.

Rosa schaute sie betroffen an. Einen Augenblick hingen die unausgesprochenen Worte zwischen ihnen im Raum. »Das tut mir leid.«

Die Bäuerin schwieg. Ihr Blick glitt zu Emma, die sich neben Alice aufs Sofa gesetzt hatte und die Hand ihrer Schwester nahm. »Zwillinge, ja?«

Rosa nickte.

»Hübsche Mädchen. Sie tun gut daran, sie weit weg von hier zu bringen. Aber lassen Sie sich besser nicht im Dorf blicken. Der Bürgermeister und der Gutsherr hier sind eifrige Parteigenossen«, sagte Berta noch, bevor sie in die Küche verschwand. Rosa starrte ihr hinterher.

Etwas später brachte die Bäuerin den Tee für Alice, und sie aßen alle die heiße Suppe. Dazu verspeisten sie die Brote aus dem Proviantbeutel, den Rosa zuvor zusammen mit dem Koffer ins Haus geholt hatte. Den Handkarren hatte sie auf Anraten von Berta in die Scheune gebracht, damit er von niemandem gesehen wurde.

Die alte Frau hatte Wolldecken für die Mädchen geholt, und Emma, die schon beim Essen kaum die Augen aufhalten konnte, war neben ihrer Schwester auf dem Sofa in einen tiefen Schlaf gefallen. Alices Stirn war noch immer heiß, aber ihre Atemzüge hörten sich regelmäßiger an.

Rosa saß mit Berta an dem kleinen Tisch vor dem Fenster. Die Bäuerin hatte eine Flasche mit einem Rest selbst gebranntem Zwetschgenschnaps hervorgeholt und ihnen einen Schluck eingegossen. Die Schärfe des Alkohols trieb Rosa die Tränen in die Augen, bevor sich eine wohltuende Wärme in ihren Adern ausbreitete, die sie wenigstens für einige Augenblicke ihre Angst vergessen ließ. Ihr Blick fiel auf ein Foto, das auf dem Fensterbrett stand – es war mit einem Trauerflor umrahmt und zeigte einen jungen Soldaten.

Voller Mitleid schaute sie die Bäuerin an. »Mein Mann ist auch gefallen. Im letzten Sommer«, sagte Rosa leise.

»Kurt, unser Sohn, ist ’43 im Herbst bei einem Partisanenanschlag ums Leben gekommen … Und nun ist mein Wilhelm auch noch weg.« Die Bäuerin verstummte und starrte nach draußen. »Zumindest habe ich keine Angst mehr«, sagte sie. »Es gibt nichts mehr, was die Russen mir noch nehmen könnten.«

3

Berta wollte ihnen ihr Schlafzimmer überlassen, aber Rosa bestand darauf, mit den Mädchen im Wohnzimmer zu übernachten. Sie schlief schlecht. Während der ganzen Nacht lauschte sie mit einem Ohr immer wieder auf Alices Atemzüge, stand auf, um ihren Puls und ihre Stirn zu fühlen und ihr mit einem feuchten Tuch den Schweiß von der Stirn zu tupfen. Wenn sie dann zwischendurch einschlief, hatte sie Albträume, in denen sie den Gefechtslärm der Russen hörte und sah, wie Soldaten auf sie zustürmten und versuchten ihr ihre Töchter zu entreißen. Zerschlagen wachte sie am Morgen auf. Es schien, als wäre Alices Fieber über Nacht etwas besser geworden, doch das Mädchen war blass und schwach. Die Bäuerin hatte etwas Haferbrei gekocht, und es gelang Rosa kaum, Alice einige Löffel davon zu geben, bevor die Kleine wieder erschöpft in den Schlaf fiel. An eine Weiterreise war nicht zu denken, erkannte sie niedergeschlagen.

»Sie können bleiben, solange Sie wollen. So schnell werden die Russen schon nicht hier sein …«, sagte Berta.

Rosa nickte und beobachtete, wie Emma unglücklich auf der Sofakante neben Alice saß und ihrer Schwester vorsichtig etwas in die Hand drückte – ein kleines Stofftier. Ein Dackel, den sie Lupus genannt hatte. Er war alt und verschlissen, aber ihr Glücksbringer, den sie immer bei sich trug. Rosa wandte den Blick ab und starrte nach draußen auf das Eis und den Schnee. Welche Wahl hatte sie schon? Selbst die Natur schien sich gegen sie verschworen zu haben.

Ein warmes Dach über dem Kopf war indessen nicht das Einzige, was sie brauchten. Sie benötigten Lebensmittel, wenn sie länger blieben. Berta hatte selbst nur so wenig, dass man nach einem Blick in die Speisekammer glauben konnte, sie wollte freiwillig verhungern, aber nun waren auf einmal drei Menschen mehr in ihrem Haus. Rosa überlegte, trotz Bertas Warnung ins Dorf zu gehen, doch dort gab es nicht einmal einen kleinen Laden, und die meisten Menschen hatten vermutlich kaum mehr als die Bäuerin. Schon im Herbst seien die meisten Vorräte auf Anordnung des Bürgermeisters an die Soldaten der Wehrmacht gegangen, hatte Berta erzählt. Das Übrige hatte man den Jungen und Männern beim Volkssturm mitgegeben. Davon abgesehen war die Gefahr einfach zu groß, dass man ihr Fragen stellen würde. Der Bürgermeister oder einer seiner Schergen könnte ihre Personalien überprüfen lassen, überlegte sie. Wenn man die eingenähten Wertsachen in ihrer Kleidung fand, würde man wissen, dass sie auf der Flucht war. Unter Umständen würde man sie dann nicht nur an einer Weiterreise hindern, sondern sogar verhaften lassen.

»Es gibt vielleicht noch eine andere Möglichkeit. Letzte Woche sind die Neuberts heimlich verschwunden. Nur mit dem Nötigsten, sodass es niemandem aufgefallen ist. Sie haben zwei Kilometer entfernt von hier auf einem Hof hinter dem Wald gelebt«, berichtete Berta, die nachgedacht hatte. »Bestimmt haben sie nicht alle Lebensmittel mitgenommen. Ich habe sogar einen Schlüssel und könnte Ihnen den Weg dorthin beschreiben. Ich selbst schaffe es leider nicht mehr, so weit zu gehen.«

Rosa blickte zögernd zu Alice.

Die schwielige Hand der Bäuerin legte sich auf ihre. »Ich pass gut auf die Kleine auf, während Sie weg sind.«

Rosa ließ Alice nur ungern allein, aber eine Stunde könnte sie ihre Tochter in Bertas Obhut lassen, beruhigte sie sich. Emma würde sie mitnehmen. Nachdem sie sich warm angezogen hatten, ließ Rosa sich von der Bäuerin genau beschreiben, wo der Hof lag, nahm den Schlüssel der Neuberts an sich, und sie machten sich auf den Weg.

Es schneite nicht mehr, doch dafür war es draußen empfindlich kälter geworden. Der größte Teil der Strecke führte sie quer durch den Wald. Ihre Fußstapfen hinterließen frische Spuren im Schnee.

»Wenn Alice und ich Zwillinge sind, warum wird sie dann krank und ich nicht?«, fragte Emma, nachdem sie eine Weile schweigend neben ihr hergelaufen war.

»Ihr seid eben nicht völlig gleich«, gab Rosa zur Antwort, während sie sich die Umgebung genau einprägte.

»Mutti, Schnee ist doch eigentlich Regen, der gefroren ist, oder?«

Sie wandte den Kopf zu ihrer Tochter und unterdrückte ein Seufzen. Wenn Emma einmal anfing, Fragen zu stellen, fand sie so schnell kein Ende mehr. »Nein, wenn Regen gefriert, wird er zu Hagel.«

»Gibt es denn ein Schneegewitter?«

»Wie kommst du denn darauf?«

»Weil es in der Nacht gedonnert hat.«

Vor ihnen lichteten sich die Bäume, und Rosa konnte in einiger Entfernung den Hof erkennen. »Das hast du bestimmt nur geträumt«, sagte sie. »Komm, da vorn ist es. Lass uns uns beeilen, dann sind wir schneller wieder bei Alice.«

Obwohl sie den Schlüssel hatte, kam sie sich vor wie eine Einbrecherin, als sie das Haus betrat. Die Einrichtung, die Teppiche und Möbel sprachen dafür, dass es den Neuberts gut gegangen war. Alles war liebevoll gepflegt. Im Esszimmer stand noch das benutzte Geschirr auf dem Tisch, und einen Moment sah sie die Familie vor sich, wie sie hier ihre letzte Mahlzeit eingenommen hatte. Sie zwang sich, weiter zur Küche zu gehen, und spürte, wie Emma sich mit ihren zarten Fingern an ihre Hand klammerte.

»Ist hier denn niemand?«, fragte sie flüsternd.

»Nein, die Familie ist verreist. Es sind Nachbarn von Berta. Wir nehmen nur ein paar Lebensmittel mit.«

Sie gingen in die Küche und durchsuchten die Schränke und angrenzende Speisekammer. Die Ausbeute war mager, aber ausreichend, um sie über ein, zwei Tage zu bringen – etwas Mehl, Hafer, eine Handvoll Kartoffeln, ein paar verschrumpelte Äpfel, vier Eier und ein paar eingemachte Weckgläser mit Pflaumen, Kirschen und Kürbis. Rosa packte eilig alles in die leere Tasche, die sie mitgebracht hatte. Sie schickten sich gerade an, zurück zur Haustür zu gehen, als Emma sie aufgebracht am Ärmel zupfte. »Hörst du, es donnert doch! Obwohl es weder schneit noch regnet, Mutti!«

»Was redest du denn da?«, fragte sie kopfschüttelnd. Und dann hörte sie es selbst. Ein tiefes, dröhnendes Grollen, nicht weit entfernt, gefolgt von einem weiteren Grollen und einem Knall … Sie erstarrte. Das war kein Donner. Plötzlich begriff sie. O Gott, nein! Sie riss Emma mit sich und machte sich nicht einmal die Mühe, die Tür hinter sich abzuschließen, sondern stürzte nach draußen.

Wieder ertönten Grollen und Knallen. Gefechtslärm – und er war nicht weit entfernt! Eine kalte Angst schnürte alles in ihr zusammen. Alice … Sie packte Emma an der Hand. »Komm! Du musst so schnell laufen, wie du kannst. Wir müssen zu Alice.« Sie riss das Mädchen mit sich.

»Sind das die Russen?« Emma blickte sie voller Furcht an.

Bisher hatte Rosa alles dafür getan, die Mädchen nicht in unnötige Angst zu versetzen und ihnen so wenig wie möglich über den Krieg erzählt, aber im Dorf und in der Schule war genug über die Russen und ihre Grausamkeiten berichtet worden, auch unter den Kindern. Alice und Emma hatten ihr mehrmals ängstlich Fragen gestellt, denen sie ausgewichen war, doch nun war sie dankbar, dass sie nicht zu viel erklären musste.

»Ja, die Russen!«

Sie ignorierte den entsetzten Ausdruck in Emmas Gesicht, umklammerte die Hand ihrer Tochter – und dann rannten sie. Der Schnee stob zu ihren Füßen, während sie durch den Wald zurückliefen. Rosas Lungen brannten, und sie merkte, wie Emma neben ihr im Schnee mehrmals ins Rutschen kam, aber sich bemühte, sofort weiterzulaufen. Vielleicht waren sie noch weiter weg. Der Schall ließ die Geräusche manchmal trügerisch nah erscheinen, versuchte Rosa sich zu beruhigen. Und kurz schien es ihr, als würden die Explosionen und Schüsse von viel weiter herkommen, aber im nächsten Moment wurde ihr klar, dass die Bäume um sie herum nur die Geräusche dämpften. Im Dorf hatte sie auch manchmal Gefechtslärm aus der Ferne gehört, je nachdem wie der Wind gestanden hatte, doch das hier war anders. Sie nahm wahr, wie bei jeder Explosion der Boden vibrierte. Alice! Sie dachte an ihre Tochter. Noch nie in ihrem Leben hatte sie eine solche Furcht empfunden. Sie hätte sie niemals allein zurücklassen dürfen. Rosa spürte, wie Tränen in ihre Augen traten, und betete, dass sie noch rechtzeitig kämen. Sie rannten weiter, der Weg schien ihr endlos. Neben ihr keuchte Emma. Auf ihrem Gesicht spiegelte sich eine Angst, die Rosa ins Herz schnitt. Endlich begann sich der Wald vor ihnen zu lichten. Sie drehte sich zu ihrer Tochter. »Du bleibst direkt hinter mir und weichst keinen Schritt zur Seite, hast du verstanden?«, sagte sie zu ihr, als sie aus dem Wald heraustraten. Entsetzt blieb sie im gleichen Augenblick stehen. Von hier aus konnte man den Hof von Berta sehen und das Dorf, das etwas weiter oben auf einem Hügel lag. Häuser brannten, und dunkle Rauchschwaden durchzogen die Luft, und auf der Straße, auf der sie selbst gestern Abend hierhergekommen waren, befanden sich überall Soldaten! Viele Soldaten – und Panzer. Ein Schauer lief ihr über den Rücken, und sie zog Emma hastig mit sich hinter einen Baum. Die Explosionen waren zum Stillstand gekommen, aber dafür waren Schüsse zu hören, und das in schneller Abfolge – einer nach dem anderen. Dazwischen waren selbst aus der Ferne die verzweifelten Schreie und Rufe von Menschen zu vernehmen. Oben im Dorf schien ein regelrechter Straßenkampf zu toben. Was sollte sie nur tun? Sie konnten unmöglich über das freie Feld zu Bertas Hof laufen. Auf dem weißen Schnee würde man sie sofort sehen und das Feuer auf sie eröffnen.

»Mutti, wir müssen zu Alice!« Emma versuchte sich von ihr loszureißen, doch Rosas Griff blieb eisern. »Nein, nicht, Emma«, flüsterte sie. Ihr versagte die Stimme. »Wenn wir jetzt zum Hof laufen, werden sie auf uns schießen.«

»Aber was ist mit Alice? Sie ist ganz allein mit Berta!«

Emma weinte verzweifelt. Rosa hielt sie in den Armen, einfach nur in den Armen. Ihre Tochter an sich geklammert, blickte sie voller Grauen zu den brennenden Häusern.

SERGEJ

4

Es war nur eines der vielen kleinen Dörfer und Städte, die sie eins nach dem anderen eingenommen hatten, seitdem sie über die Grenze vorgestoßen waren. Sie hatten gewartet – über Tage, die zu Wochen und schließlich zu zwei langen Monaten geworden waren, und nun war ihre Geduld belohnt worden. Der Frost hatte ihnen eine begehbare Ebene in der Landschaft geschenkt – eine Einladung und Aufforderung zugleich, diesen Krieg zu gewinnen. Sergej verspürte eine grimmige Befriedigung, als er aus dem Geländewagen stieg. Sie würden den Deutschen zurückzahlen, was diese ihnen angetan hatten. Mitte des Monats hatten sie mit ihren Armeen den Großangriff an der gesamten Front Ostpreußens begonnen – von der Memel bis zur oberen Weichsel. Sie waren nicht nur in der Übermacht, sondern dank der alliierten Bündnispartner inzwischen auch weit besser ausgerüstet.

In den zurückliegenden Jahren hatte Sergej so viel Leid und Grauen gesehen, dass er manchmal glaubte, jedes Gefühl und jede Empfindung wären in ihm für immer abgestorben. Er war inzwischen Oberst der 3. Weißrussischen Front; war bei der Befreiung von Leningrad dabei gewesen, wo eine Million Menschen während der Blockade elendig verhungert waren; er hatte die Massengräber gesehen, in denen politische Kommissare, Partisanen, Juden und andere unschuldige Zivilisten hingerichtet worden waren, und auf dem Weg nach Ostpreußen hatten sie Konzentrationslager befreit. Bei dem Anblick der bis zum Skelett abgemagerten Gefangenen war selbst hartgesottenen Soldaten übel geworden. Es war zu viel, was sie alle gesehen hatten. Bilder, die man nie mehr vergaß, die sich ins Gehirn einbrannten … Die meisten ihrer Männer waren abgestumpft und verroht, und einzig der Gedanke an Rache und Vergeltung war es, der sie sich noch lebendig fühlen ließ. Dieses Gefühl war so gewaltig und bestimmend, dass es der warnenden Anordnung, mit dem Feind kein Erbarmen und Mitleid zu haben, gar nicht mehr bedurft hätte.

Dabei war es den meisten unter ihnen nur recht, dass die Nazis, selbst nachdem sie diesen Krieg nun verloren hatten, nicht zur Kapitulation bereit waren und bis zum letzten Mann kämpften. Doch jetzt, da sie die Heeresgruppen der Deutschen weiter zurückgedrängt hatten und nach Ostpreußen vorgedrungen waren, trafen sie in den Dörfern und Städten nur auf die Alten, die Frauen und Kinder, die nicht rechtzeitig in Sicherheit gebracht worden waren oder die sie auf ihrer Flucht einholten. Sie waren es, die teuer für alles bezahlen mussten. Es waren keine schönen Bilder: die brennenden Dörfer, die willkürlich Erschossenen, die angstverzerrten Gesichter derjenigen, die man leben ließ, und dazwischen immer wieder die Schreie und das Weinen der vergewaltigten Frauen. Sergej mochte es nicht, wenn Zivilisten in das Kriegsgeschehen hineingezogen wurden. Aber es ließ sich nicht vermeiden, und andererseits – hatten die Deutschen Mitleid mit den Frauen und Kindern in Leningrad gehabt, die vor Hunger starben, oder mit den vielen Unschuldigen, die sie erschossen, vergast oder erhängt hatten?

In ihm regte sich keine Emotion – weder Mitleid noch irgendein anderes Gefühl, als er zu den brennenden Häusern des Dorfes blickte, über deren Dächern dunkle Rauchschwaden in den Himmel aufstiegen. Sie hatten sich aufgeteilt – einige Männer der Kompanie hatten sich den Hof vorgenommen, der vor ihm lag, etwas abseits vom übrigen Dorf. Sie hatten die Tür des Hauses aufgebrochen und waren mit gezogenen Waffen hineingestürmt, obwohl kaum zu erwarten war, dass sich hier noch Soldaten oder wehrfähige Männer versteckt hielten. Die Deutschen hatten selbst die Letzten unter den Alten und Jungen eingezogen. Zu schwach und schlecht ausgebildet, mit kaum mehr als ein paar Patronen in den Gewehren ausgestattet, waren sie leichte Opfer gewesen.

Aus dem Haus waren Schreie und Schüsse zu hören, und Sergej setzte sich in Bewegung, um seinen Männern zu folgen. Im Hof lag ein Stapel Brennholz aufgeschichtet.

Ein Teil der eingetretenen Tür hing noch im Rahmen. Er bückte sich und stieg über das zersplitterte Holz, das unter seinen Stiefeln knirschte. Im Bruchteil weniger Sekunden nahm er die Einzelheiten in dem Raum vor sich wahr – die tote alte Frau, die mit aufgerissenen Augen auf dem Boden lag, das Blut, das den verschlissenen Teppich um sie herum rot gefärbt hatte, die aufgezogenen Schubladen der Kommode und des Schranks und die Soldaten, die vor dem Sofa standen. Sie lachten, auf diese ganz besondere Weise – schmutzig und derb –, sodass Sergej sofort wusste, dass sie eine Frau vor sich hatten. Er wollte sich abwenden, doch dann bemerkte er aus den Augenwinkeln, dass es keine Frau, sondern noch ein Mädchen war, ein Kind, höchstens elf oder zwölf, schätzte er. Die Männer schienen das nicht wahrzunehmen. Sie waren wie trunken, aufgepeitscht vom Kampf und Sieg – und dem Wunsch nach Vergeltung. Einer von ihnen hatte das Kleid des Mädchens im Ausschnitt aufgerissen, und man sah den Ansatz einer Brust, die gerade erst begonnen hatte, eine Rundung zu entwickeln. Der Soldat zog sie grob hoch und sagte etwas zu ihr, das Sergej nicht verstehen konnte, aber er sah die anstößige Geste, mit der der Mann sich den Schritt rieb. Die anderen lachten laut. Das Mädchen wehrte sich kaum, sondern wirkte lethargisch, beinah wie eine Puppe. Als Sergej näher kam, sah er, dass ihre Augen glasig und ihre Wangen unnatürlich gerötet waren. Ihr Haar klebte feucht an ihrer Schläfe, und etwas an ihrer Haltung, an der Hilflosigkeit und benommenen Angst in ihrem Blick berührte ihn unerwartet durch die dumpfe Gefühllosigkeit hindurch in seinem Inneren. Ein Bild drang aus den Tiefen seines Unterbewusstseins empor. Er bemühte sich, die Erinnerung abzuschütteln.

»Lasst sie los!«, befahl er auf Russisch. »Sofort!«

Gedrillt, auf Befehle zu hören, hielten die Soldaten inne. Nur kurz flammte ein widerwilliger Ausdruck in ihren Gesichtern auf, als sie von der Kleinen abließen.

Er richtete das Wort an den Ranghöchsten. »Ist das Haus durchsucht worden, Genosse Soldat?«

Die drei nahmen Haltung an.

»Ja, Genosse Oberst!«

»Dann nehmt euch einige zusätzliche Männer und begebt euch zu dem Bauernhof, der gut einen Kilometer westlich von hier hinter dem Wald liegt. Durchsucht das Haus und die Stallungen nach Waffen und Männern. Der Kampf ist noch nicht vorbei.«

Der Soldat schlug die Hacken zusammen.

»Zu Befehl, Genosse Oberst!«

Sergej sah ihnen hinterher, wie sie durch die Tür verschwanden und dabei nicht einmal mehr einen Blick auf die Leiche der Bäuerin oder das Mädchen verschwendeten. Er drehte sich zu der Kleinen, die zurück aufs Sofa gesackt war. Ihre Finger umklammerten etwas – ein kleines Stofftier, einen Dackel, kaum so groß wie ihre Hand. Sie schaute ihn mit ihren glasigen Augen an. Seltsamerweise ohne Angst, beinah vertrauensvoll. Als wäre er zu ihrer Rettung gekommen. Doch das war er nicht.

Er wollte sich abwenden, sich nicht erweichen lassen, aber etwas in ihrem Blick hielt ihn gegen seinen Willen fest, und er zögerte. Gleichzeitig erfasste ihn eine leise Wut über diese Schwäche. Er hatte nichts mit ihr zu tun, sie war eine Deutsche, versuchte er sich zu sagen, aber die Erinnerung war plötzlich zu groß, fast übermächtig. Er fühlte einen schmerzhaften Stich. In den letzten Tagen, bevor sie gestorben war, hatte ihn Karina oft genauso angeschaut. Obwohl sie kaum noch etwas essen konnte, hatte in ihrem Blick auch dieses Vertrauen gelegen, dieser Glaube, dass er ihr helfen und dafür sorgen würde, dass alles wieder gut wurde. Doch sie hatte sich getäuscht. Ein bitterer Geschmack breitete sich in seinem Mund aus. Er hatte die Armee in den schwersten und ausweglosesten Gefechten zum Sieg führen können, aber bei seiner Tochter hatte er versagt. Gegen ihre Krankheit hatte er nichts ausrichten können. In seinen Träumen verfolgte ihn der Blick von Karina noch immer. Die Kleine auf dem Sofa war im selben Alter wie sie und hatte die gleiche Zartheit, aber es war vor allem ihre Haltung, wie sie sich gegen das Sofa lehnte, und die Erschöpfung, die in ihrem kindlichen Gesicht zu erkennen war, die ihn bis ins Mark trafen. Plötzlich kam es ihm vor, als würde Karina vor ihm sitzen.

Er versuchte sich erneut zu sagen, dass das Mädchen nicht seine Angelegenheit war, aber ein Gefühl, das er seit Monaten, ja seit Jahren nicht mehr gehabt hatte, ergriff ihn: dass es unmenschlich war, sie hier mit der toten alten Frau zurückzulassen, die vermutlich ihre letzte lebende Verwandte gewesen war und die man vor ihren Augen umgebracht hatte. Schließlich zwang er sich mit aller Kraft, umzudrehen und zur Tür zurückzugehen.

Er hatte schon fast die Schwelle erreicht, als er durch das Fenster draußen ein helles, flackerndes Licht sah. Die Männer hatten die Scheune in Brand gesetzt. Die Flammen loderten über den Hof und schlugen Funken. Er dachte an das aufgeschichtete Holz draußen. Das Feuer würde übergreifen.

Dann wandte er sich noch einmal um.

Die Kleine blickte ihn noch immer an. Sie hatte den winzigen Stoffdackel an sich gepresst, und ihre Lippen zitterten.

Er stieß einen leisen russischen Fluch aus. Mit zwei Schritten war er bei ihr, griff nach der Decke auf dem Sofa und legte sie dem Mädchen um die Schultern. Bevor er sie hochhob, fasste er sie am Kinn.

»Du darfst nicht sprechen, kein Wort! Egal was passiert, verstanden«, sagte er auf Deutsch mit starkem Akzent. Doch er war sich nicht sicher, ob das Mädchen ihn überhaupt verstand. Sie lehnte den Kopf gegen seine Schulter und suchte mit ihrer kleinen Hand an einem seiner Arme Halt. Ihr Körper strahlte Hitze aus – sie hatte Fieber. Schnell verließ er mit ihr auf dem Arm das Haus.

ROSA

5

Sie hätte nicht sagen können, wie lange sie versteckt im Wald ausgeharrt hatten, bis sie sich am späten Nachmittag schließlich wieder an den Waldrand wagten. Die Panzer waren verschwunden, und auf der Straße waren auch keine russischen Armeefahrzeuge und Soldaten mehr zu sehen. Doch ihre Erleichterung hielt nur kurz an, denn obwohl sich bereits die Dämmerung über dem Dorf herabsenkte, hingen noch immer dunkle Rauchwolken über den Dächern – als wären die Feuer gerade erst erloschen. Rosa versuchte sich Emma gegenüber nichts von ihrer Panik anmerken zu lassen, als sie wahrnahm, dass auch die Luft über dem Hof von Berta Paschke dunkel geschwängert war. Die Scheune war abgebrannt, das war selbst aus der Entfernung deutlich sichtbar. In ihr zog sich alles zusammen. Sie hätte zurücklaufen müssen, um ihrer Tochter beizustehen und sie zu beschützen. Aber was hätte sie mit Emma tun sollen? Ganz zu schweigen davon, dass die Gefahr, den Russen direkt in die Arme zu laufen und vergewaltigt oder umgebracht zu werden, einfach zu groß gewesen war. Trotzdem wäre sie zurückgelaufen, wenn Emma nicht gewesen wäre. Es schien ihr die schwierigste und grausamste Entscheidung, die ihr das Leben jemals abverlangt hatte, dass sie, um die eine Tochter zu schützen, der anderen nicht hatte zu Hilfe eilen können.

Sie griff nach Emmas Hand. »Wir müssen so schnell über das Feld rennen, wie wir können.«

Die Kleine nickte – und dann rannten sie. Ihre Füße flogen über den Schnee, in dem man noch die Spuren der Soldaten erkennen konnte. Rosa erwartete jeden Moment, doch noch von Soldaten, die sich irgendwo versteckt hielten, von ihren Stimmen oder sogar Schüssen aufgehalten zu werden, aber sie schafften es, unbehelligt über das Feld zu kommen.

Es roch nach verbranntem und verkohltem Holz, und die rußige Luft brannte in Augen und Lunge, als sie näher kamen. Sie befahl Emma, den Schal über den Mund zu ziehen. Rosas Angst verstärkte sich mit jedem Schritt. Die Scheune war tatsächlich bis auf die Grundfesten niedergebrannt – und nicht nur sie. Durch den schwarzen Dunst hindurch konnte man sehen, dass von dem dahinterliegenden Haus nur noch ein Teil der Grundmauern stand, über die sich schwarze Schlieren zogen. Der andere Teil war zu einem Haufen Trümmer und Schutt zusammengefallen. Ihre Kehle schnürte sich vor Entsetzen zusammen, als sie die verkohlten Gegenstände wahrnahm, die dazwischen hervorragten. Vor ihren Augen sah sie die Soldaten, wie sie das Haus anzündeten, die Flammen, die hochschlugen und alles verbrannten … Hatten sie Berta und Alice vorher noch hinausgelassen? Waren sie dem Feuer entkommen? Rosa hatte gehört, dass die Russen die Menschen manchmal zwangen, mit anzusehen, wie ihre eigenen Häuser abgefackelt wurden. Doch würden sie das auch mit einer alten Frau und einem kleinen Mädchen machen, das noch dazu krank war? Alice hatte sich aus eigener Kraft gar nicht auf den Beinen halten können. Sie sah ihre Tochter vor sich, wie sie noch vor wenigen Stunden mit ihren vom Fieber geröteten Wangen dort auf dem Sofa gelegen hatte.

»Wo ist Alice?«, hörte sie Emma neben sich voller Angst fragen.

»Ich weiß es nicht.« Sie merkte, wie ihre Stimme brach, während sie sich suchend umblickte, als könnte sie sie noch irgendwo entdecken.

Dann schaute sie von dem Hof zu den Häusern auf dem Hügel, und trotz der dunklen Rauchwolken über den Dächern schöpfte sie plötzlich Hoffnung. Vielleicht hatten sie sich dorthin geflüchtet und in irgendeinem Keller oder Stall versteckt? Ja, das hatten sie bestimmt.

»Wir müssen hoch zum Dorf.« Sie zog Emma mit sich, die leise schluchzte.

Im Schutz der Bäume, damit sie niemand sehen konnte, hasteten sie am Straßenrand durch den Schnee den Hügel hinauf. Rosa spürte weder Kälte noch Erschöpfung, nicht, dass sie stolperte und zwischendurch immer wieder Emmas Hand verlor, die sich verzweifelt an sie klammerte. Nur ein Gedanke beherrschte sie – dass sie ihre andere Tochter finden musste.

Plötzlich blieb Emma abrupt stehen. »Mutti …«

Sie drehte sich ungehalten um und sah, dass Emma zu dem Graben neben den Bäumen blickte. Vor einem Baum kauerte eine Frauengestalt – mitten im Schnee. Sie hatte die Arme um sich geschlungen, und selbst aus der Entfernung konnte man sehen, dass sie zitterte und an der Lippe blutete. Ihre Kleidung war zerrissen, das Haar hing ihr wirr in die Stirn, und sie hatte eine Schürfwunde an der Wange. Ein angstvoller Ausdruck huschte über ihr Gesicht, als sie zu ihnen hochblickte, bis sie begriff, dass von Rosa und Emma keine Gefahr ausging.

»Können wir Ihnen helfen?«, fragte Rosa leise.

Die Frau, deren Augen rot verweint waren, schüttelte den Kopf und wischte sich übers Gesicht. »Nein, ich brauche nur einen Moment.«

»Kommen Sie aus dem Dorf?«

Die Frau nickte. »Ich konnte entkommen. Danach …« Sie wich ihrem Blick aus.

Rosa wurde plötzlich bewusst, dass sie in derselben Situation hätte sein können, wenn sie nicht mit Emma zum Hof der Neuberts unterwegs gewesen wäre. Sie verdrängte den Gedanken an die Gefahr, in der sie sich auch jetzt noch immer befanden. Sie musste Alice finden.

»Ich suche meine andere Tochter. Sie war auf dem Hof von Berta Paschke. Alice ist elf und sieht genauso aus wie Emma.« Rosa deutete auf ihre Tochter. »Sie sind Zwillinge. Haben Sie Berta oder Alice vielleicht gesehen?«, fragte sie verzweifelt. »Waren Sie oben im Dorf?«

Die Frau hob den Kopf. Ein betroffener Ausdruck glitt über ihr Gesicht, und sie schien nach den richtigen Worten zu suchen. »Es tut mir leid«, sagte sie dann. »Ein russischer Soldat, er konnte etwas Deutsch, hat sich damit gebrüstet, dass sie die Bewohner umgebracht hätten, bevor sie den Hof in Brand gesetzt haben.«

Rosa blickte sie entsetzt an. Nein, das konnte nicht sein! Alice war doch noch ein Kind. »Vielleicht ist sie im Dorf, und Sie haben sie nur nicht gesehen? Ein Mädchen, das genau aussieht wie sie.« Sie deutete erneut auf Emma.

Die Frau schüttelte den Kopf. »Nein, oben im Dorf sind nur noch zwei Greise, die nicht mehr laufen können. Die anderen haben sie entweder umgebracht oder zusammengetrieben und mitgenommen. Sogar die Frauen. Sie sollen nach Russland ins Arbeitslager. Sie haben jedes Haus durchsucht, vom Keller bis zum Dachgeschoss. Ich konnte nur entkommen, weil mich die Soldaten vorher in die Scheune gebracht haben.« Sie verstummte und wirkte einen Augenblick wie erstarrt. Doch dann sah sie Rosa erneut an. »Ein Mädchen, das so aussieht wie Ihre Tochter, war nicht unter den Überlebenden«, sagte sie leise. Das Mitleid in den Augen der Frau ließ keinen Zweifel, dass sie die Wahrheit sagte.

Rosa glaubte, ihr Herzschlag würde für einen Moment aussetzen, und eine eisige Kälte breitete sich in ihrem Inneren aus, als sie begriff, was das bedeutete.

TEIL 2

NEUANFANG

EMMA

6

West-Berlin, fünf Jahre später, 1950

Die Stadt war voll. Menschen strömten auf dem breiten Bürgersteig entlang, in zügigen, schnellen Schritten, als hätten sie alle etwas zu erledigen, das keinen Aufschub erlaubte: Frauen mit eleganten Hüten; Männer mit Aktentaschen und hochgeschlagenen Mantelkrägen; ärmlich gekleidete Leute, die nach Arbeit suchten, und Angestellte aus den Büros und Geschäften, die auf dem Weg in die Mittagspause waren. Sie eilten vorbei an neu eröffneten Läden, an Restaurants und Cafés, an hohen Reklametafeln und den großen Ankündigungsbannern der Theater und Lichtspielhäuser.

Emma beobachtete, wie ein Autofahrer vor ihr dem Lieferanten eines Meiereiwagens ungeduldig etwas zurief. Zum Unmut der Wartenden hatte er einfach vor einem Restaurant am Straßenrand gehalten und angefangen, seine Milchflaschen auszuladen, sodass der Verkehr ins Stocken geraten war. Ein Omnibusfahrer hupte. Es war das Erste, was Emma damals aufgefallen war, als sie in Berlin angekommen waren – die ständige Eile und Hetze, die in der Stadt herrschten. Selbst zu Fuß musste man an den großen Kreuzungen oft aufpassen, vom Strom der Leute nicht umgerannt zu werden. Alles war anders hier, aber gerade deshalb mochte sie die Stadt so – weil sie nichts an früher, an Ostpreußen erinnerte.

Sie wich auf ihrem Fahrrad einem breiten Riss im Asphalt aus und wandte den Kopf zu den Schaufenstern am Ku’damm, in denen seit dem Ende der Blockade im letzten Jahr wieder opulente Auslagen zu sehen waren – Kleider und Hüte, zartes Porzellan, Möbel oder Delikatessen. Alles unerschwinglich, ihre Mutter und sie würden sich das niemals leisten können, aber trotzdem liebte Emma es, die Schaufenster zu betrachten.

Ihr Blick fiel kurz auf eine Frau mit kurviger Figur und schulterlangen, modisch nach innen gerollten Haaren, die mit einem Pudel an der Leine den Bürgersteig entlangeilte.

Emma fuhr ein Stück weiter, bevor sie schließlich nach links abbog, Richtung Wilmersdorf. Ein nachdenklicher Ausdruck lag auf ihrem Gesicht, als ihr wieder bewusst wurde, was für ein Tag heute war. Sie war froh, dass das Datum dieses Jahr in der Woche lag und ihre Mutter bis zum Abend im Kiosk arbeiten musste. So war es leichter für sie beide, den Tag, soweit es ging, zu ignorieren.

Sie fuhr die Uhland- und weiter die Blissestraße hinunter, bis sie eine Seitenstraße erreichte, in der sich mehrere Ruinen befanden. An einer Ecke klaffte eine Lücke. Sie erinnerte sich, dass man dort erst vor ein paar Monaten ein einsturzgefährdetes Gebäude gesprengt hatte. An einem Mauervorsprung lehnte ein Mann in einem fadenscheinigen Mantel mit eingefallenen Wangen, der mit sich selbst sprach und verstummte, als er sie bemerkte. Er starrte sie an, und sie trat schneller in die Pedale. An den Ruinen trieben sich oft Obdachlose und manchmal auch Jugendbanden herum, denn es gab noch immer zahlreiche Menschen, die kein Dach über dem Kopf gefunden oder nicht genügend Geld hatten, um die Miete zu bezahlen. Viele von ihnen hausten heimlich in den ausgebombten Gebäuden, die zumindest etwas Schutz vor Regen und Kälte boten. Vor der Währungsreform waren hier auch die Schwarzmarktgeschäfte abgewickelt worden.

Als sie weiterfuhr, sah sie schließlich den Weg, den Max beschrieben hatte. Er hatte heute früher Schulschluss als sie gehabt und einer Klassenkameradin einen Brief für sie gegeben. Er brauche ihre Hilfe, ob sie am Nachmittag zur Halle kommen könne. Es sei wichtig. Ein beunruhigendes Gefühl hatte sie bei seinen Zeilen ergriffen. Max und sie waren seit vier Jahren eng befreundet. Er wohnte mit seinen Eltern in derselben Straße und ging in eine höhere Klasse auf die gleiche Schule. Sie hatten sich von Anfang an gut verstanden. Vielleicht, weil sie beide Außenseiter gewesen waren – wenn auch auf völlig unterschiedliche Weise. Sie, weil sie eine Vertriebene aus Ostpreußen war, und er, weil seine Familie die Kriegszeit als politische Emigranten in Amerika verbracht hatte.

Ein flacher Behelfsbau, dessen Seitenwände zum Teil aus Wellblech bestanden, tauchte vor Emma auf. Ein VW und zwei Motorroller parkten davor. Das musste es sein. Sie stieg von ihrem Fahrrad, schloss es ab und griff nach ihrer Jacke und Tasche, die sie auf dem Gepäckträger festgemacht hatte.

Als sie die Eingangstür öffnete, konnte sie bereits die Rufe und dumpfen Schläge hören, die hinter einer weiteren großen Tür zu vernehmen waren. Offensichtlich befand sich dort der Trainingsraum. Emma zögerte einen Moment, bevor sie die breite Schwingtür aufstieß, hinter der sie in eine Art Halle gelangte, in der sich vier Boxringe befanden. Ein strenger Geruch von Leder, Schweiß und Zigaretten hing in der Luft, und einige Männer musterten sie neugierig.

Sie blieb stehen und fühlte sich in ihrem Sommerkleid seltsam fehl am Platz, als sie ihren Blick suchend über die Boxringe schweifen ließ, in denen mehrere Jungen und Männer unter Anleitung trainierten.

»Emma?« Ein muskulös gebauter Mann in den Fünfzigern, der an einem der vorderen Ringe gelehnt hatte, kam auf sie zu. Ein breites Lächeln glitt über das Gesicht von Otto Brixmann, der früher einmal als Ringer Preise eingeheimst hatte und nun mit zwei ehemaligen Boxern die Jüngeren im Nahkampf und Boxen trainierte. In seinem Mundwinkel klemmte wie immer eine qualmende Zigarre.

»Guten Tag, Herr Brixmann!«

»Suchst du Max? Er trainiert hinten rechts.«

Nun entdeckte auch Emma die schmale, große Gestalt mit dem hellbraunen Haarschopf. Sie hatte sich noch immer nicht daran gewöhnt, dass Max in den letzten Monaten so in die Höhe geschossen war. Vor einem halben Jahr war er noch ein Stück kleiner als sie selbst gewesen, doch jetzt überragte er sie auf einmal um fast einen Kopf.

Irgendeiner der jungen Männer in der Halle pfiff, als Emma an ihnen vorbeiging, aber ein strenger Blick von Brixmann ließ ihn verstummen.

Sie sah, dass Max mit einem Jungen in seinem Alter, der um einiges kräftiger war, trainierte. Mit einer überraschenden Wendigkeit wich er dessen Schlägen aus und parierte sie so geschickt, dass der andere mehrmals getroffen wurde. Als Max sie bemerkte, hob er grüßend den Boxhandschuh.

»Hallo, Ems!«

Sein Moment der Unaufmerksamkeit blieb nicht ungerächt – er kassierte einen heftigen Schlag. Brixmann und der Trainer grinsten, während Emma zusammenzuckte. Das hier war nicht ihre Welt. Dabei war sie eigentlich verantwortlich dafür, dass Max mit dem Boxen begonnen hatte. Als sie sich vor vier Jahren das erste Mal begegnet waren, war er ein dünner, schmächtiger Junge gewesen. Sie war damals Zeugin geworden, wie er auf der Straße von drei älteren Jungen schikaniert wurde, die auf ihre Schule gingen und in der Nachbarschaft wohnten. Nur zu gut erinnerte sie sich noch, dass Max wie gelähmt vor Angst zwischen Herbert, Kai und Winfried stand, während diese ihn hin und her schubsten und grölend beschimpften. Seine Schulsachen lagen im Dreck, und als sie auf ihn einschlugen, eilte Emma ihm spontan zu Hilfe. Sie hatte früher selbst unter den dreien zu leiden gehabt. Doch glücklicherweise war Otto Brixmann, der gegenüber von ihnen wohnte, eines Tages eingeschritten, als Herbert sie einmal geschlagen hatte.

»Ihr Feiglinge, ick werd euch gleich mal Manieren beibringen – een Mädchen zu schlagen«, hatte er gesagt und Herbert und Winfried zwei schallende Ohrfeigen verpasst. Kai war rechtzeitig davongerannt, aber Brixmanns Eingreifen hatte die gewünschte Wirkung gezeigt – keiner der Jungen war ihr jemals wieder zu nah gekommen. Allein diesem Umstand hatte sie es vermutlich zu verdanken, dass die drei das Weite suchten, als sie Max beistand.

In den nächsten Wochen bekam Emma mit, wie Max immer wieder Schläge und Beleidigungen von den dreien einstecken musste.

Schließlich suchte sie Rat bei Brixmann, in der Hoffnung, er könnte Max vielleicht in ähnlicher Weise helfen wie ihr. Doch dieser schüttelte nur den Kopf. »Er ist ein Junge, da kann niemand eingreifen. Er muss sich selbst wehren und behaupten, Emma.«

»Aber sie sind zu dritt und viel stärker. Selbst ich bin größer als Max und könnte ihn besiegen«, widersprach sie empört.

Brixmann schmunzelte und nahm einen weiteren Zug von seiner Zigarre. »Lass ihn das mal nicht hören.« Dann wurde seine Miene wieder ernst. »Es kommt auf die richtige Einstellung an, Emma! Wenn du solche Angst hast wie Max und das ausstrahlst, wittern die anderen das wie Tiere. Die besten Ringer und Boxer sind deshalb oft nicht die, die am stärksten sind, sondern die, die ihre Furcht besiegen.«

Sie fand bei aller Sympathie für Brixmann, dass das doch reichlich theoretisch war, denn ihrer Erfahrung nach waren es immer die Stärkeren, die den Ton angaben und die anderen unterdrückten.

»Weißt du was, bring ihn mal mit«, sagte er am Ende, weil er wohl spürte, dass sie seine Meinung nicht teilte. »Ich unterhalte mich mit ihm.« Und so ging sie mit Max einige Tage darauf zu dem ehemaligen Ringer.

Brixmann war freundlich zu Max, stellte Fragen und sprach ihn direkt darauf an, warum er denn glaube, dass die drei es so auf ihn abgesehen hätten.

Max zuckte nur die Achseln. »Sie glauben, dass mein Vater ein Verräter und Feigling ist, weil wir während des Krieges nach Amerika flüchten mussten. Mein Vater sollte in Deutschland verhaftet werden …«

Für einen Augenblick lag ein seltsamer Ausdruck auf Brixmanns Gesicht, den Emma nicht deuten konnte, aber sie erinnerte sich daran, dass einer der Nachbarn einmal hinter vorgehaltener Hand erzählt hatte, der ehemalige Ringer habe ein Jahr in einem Lager verbracht, weil er sich mit einem SS-Mann geprügelt habe.

»Gegen drei auf einmal kommt keiner allein an, Max«, sagte Brixmann schließlich. »Aber du kannst lernen, wie man sich zumindest gegen einen zur Wehr setzt und du ihnen zeigst, dass du dir das nicht gefallen lässt. Wenn du den Anführer schaffst, kneifen die anderen ohnehin meistens.« Er schrieb eine Adresse auf einen zerfledderten Notizblock, riss den Zettel ab und reichte ihn Max. »Eigentlich bist du noch ein bisschen schmal und klein, aber komm am Mittwoch einfach mal bei uns vorbei.«