Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

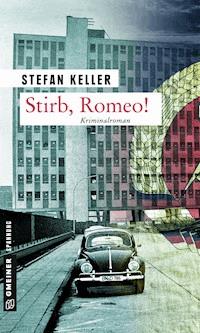

- Herausgeber: Gmeiner-Verlag

- Kategorie: Krimi

- Serie: Privatdetektiv Marius Sandmann

- Sprache: Deutsch

Waisenkind Vinzent Dietrich setzt seine ganze Hoffnung in Marius Sandmann: Der Privatdetektiv soll seinen Vater finden. Einziger Anhaltspunkt ist ein Foto des Kölner Fotografen Chargesheimer aus den Nachkriegsjahren. Die Spur führt Sandmann in die wilden 60er-Jahre. Damals galt Köln als deutsche Hauptstadt des Verbrechens. Als Marius einziger Zeuge stirbt, vormals Kiezgröße aus dem „Miljö“, machen sich seine ehemaligen Kumpane auf Mörderjagd. Ihr Hauptverdächtiger: Marius Sandmann.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 296

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Stefan Keller

Kölner Luden

Personen und Handlung sind frei erfunden.

Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen

sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2013–Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75/20 95-0

Alle Rechte vorbehalten

Lektorat: René Stein

Herstellung: Julia Franze

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

Erster Teil

Unter Krahnenbäumen

»All things must pass,

None of life strings can last«

All Things Must Pass, George Harrison

1

1957

Der Qualm dutzender Zigaretten schien sich unter den Lampenschirmen über den Tischen und der Bar zu sammeln. Auf der einfach gezimmerten Bühne in dem völlig überhitzten und viel zu kleinen Raum hielten ein singender Akkordeonspieler und ein schon seit einer Stunde stur mit einem Stock auf seine Trommel eindreschender Schlagzeuger die Stimmung hoch und die Gäste am Tanzen. Dabei wankte der Takt, den der Trommler vorgab, ebenso wie die herumwirbelnden Pärchen. Manche sangen die Lieder noch mit, andere hielten sich eng umschlungen–enger, als es schicklich war.

Auch Siggi tanzte. Seine Aufmerksamkeit galt jedoch nicht seiner Partnerin, die trotzig ihre großen Brüste an ihn drückte, sondern einem Paar, das sich manchmal neben ihnen, manchmal am anderen Ende der kleinen Kneipe auf der Straße ›Unter Krahnenbäumen‹ bewegte. Vor drei Tagen wäre Siggi überzeugt gewesen, dass er mit diesem Mädchen, Barbara, tanzen würde, doch sie hatte ihm den Laufpass gegeben und sich heute vor den Augen aller Nachbarn mit diesem eitlen Geck eingelassen, dessen protzige Uhr das Licht der trüben Glühbirnen spiegelte.

Seit einer Stunde waren die beiden unzertrennlich, die Enge des Saales und der großzügige Nachschub alkoholischer Getränke taten ihr Übriges. Dabei war der Junge nicht einmal ein anständig verkleidet.

Siggi hingegen hatte sich wirklich Mühe gegeben. In den letzten Tagen hatte er gegrübelt, welches Kostüm sie wohl am meisten beeindrucken würde, bis ihm einfiel, dass sie ihm vor zwei Wochen von einem Film erzählt hatte, den sie im alten Alhambra auf der Ehrenstraße gesehen hatte. Ein amerikanischer Piratenfilm. Bei der Schneiderin um die Ecke hatte er ein Stück Stoff gegen eine Packung Zigaretten getauscht. Außerdem hatte sie ihm das Versprechen abgenommen, am nächsten Wochenende das Fahrrad der Frau auf Vordermann zu bringen. Über die Schneiderin hatte er einen Mann kennengelernt, der für die Schauspieler Kostüme nähte, die in der Aula der Universität spielten. Gegen eine Flasche Schnaps hatte er ihm Zugang zum Fundus verschafft und Siggi hatte sich für Pluderhose, Hemd und Weste entschieden. Er fand, dass er damit einen hervorragenden Piraten abgab. Barbara sah das offenbar anders. Statt mit ihr tanzte er nun mit Schmitzens Lenchen, die immer noch verheißungsvoll ihren Busen an seinen Körper drückte, bis sie schließlich seinem starren, schon leicht glasigen Blick folgte und ihn wütend stehen ließ.

Siggi wankte zur Sperrholztheke, hielt sich krampfhaft an seinem Glas fest und beobachtete Barbara und ihren Galan, dessen protzige Uhr seine Abneigung steigerte. Jemand rempelte Siggi an. Ohne weiter hinzusehen, stieß er ihn genervt weg.

Der Mann packte ihn am Kragen. »Pass besser auf, mit wem du dich anlegst, Jüngelchen. Kannst sonst gleich deine Abreibung für den Abend kriegen.«

Siggi erkannte seinen Fehler sofort. Mit dem schnieken Helm legte man sich nicht an. Er entschuldigte sich wortreich lallend, verzog sich und machte sich auf die Suche nach Barbara und dem Schnösel.

Es schien fast, als zöge ihn der schmerzliche Anblick des turtelnden Pärchens magisch an, doch die zwei waren verschwunden. Hektisch sah er sich um und erkannte ihren dunklen lockigen Pagenkopf, auf die Schulter des Mannes gestützt, der sie im Arm hielt und zur Tür hinausführte. Ohne lange nachzudenken, folgte Siggi ihnen.

Nach der heißen, stickigen Atmosphäre der Kneipe traf ihn die Kälte der Februarnacht wie ein Schlag. Sein Atem bildete eine weiße Wolke unter dem schwachen Licht einer Straßenlaterne, rechts die Straße hinunter hörte er leises Gelächter. Die beiden hockten, in der Dunkelheit kaum auszumachen, in der leeren Fensterhöhle einer Trümmerfassade. Der Fremde hielt Barbara fest in seinen Armen, versuchte sie zu küssen. Doch sie schien sich ihm entwinden zu wollen. Siggi erkannte seine Chance.

»He da! Lass die Barbara los!«

Überrascht blickten die beiden ihn an, ihre Blicke waren glasig, die Gesichter wirkten trotz der Kälte erhitzt.

»Ach, du bist’s«, sagte Barbara, »hast mich vielleicht erschrocken.« Sie kicherte und schmiegte sich lächelnd an die Wange des Fremden. Siggis Herz raste. Seine Knie zitterten in der weiten Hose. Er fühlte sich wie der dämlichste Idiot der Welt.

»Brauchst du Hilfe?«

»Nein«, antwortete das Mädchen gedehnt und kicherte kurz, »hier ist alles in bester Ordnung.« Sie wandte sich dem Mann zu, der sie festhielt, und drückte ihm einen schmatzenden Kuss auf die Wange.

»Alles bestens, wenn du nicht da wärst«, ergänzte der Mann und küsste Barbara auf den Mund. Barbara erwiderte den Kuss–vor seinen Augen!

»Geh nach Hause, Siggi, geh schlafen!«

»Genau! Geh nach Hause. Es ist schon spät. Du musst schlafen«, ergänzte der Fremde grinsend. Siggi ballte die Faust in der Tasche. Der Mann erhob sich jetzt, Barbara immer noch im Arm, gemeinsam wankten die zwei in Richtung Eigelstein, wo Barbara bei ihrer Tante wohnte. Siggi sah zu, wie sie sich vor ihrer Haustür von dem Jungen löste, sah, wie er versuchte, sie wieder an sich zu ziehen, sie zu küssen und kichernd in den Hauseingang zu drängen. Barbara wand sich erneut hinaus, lachte, drückte dem Jungen einen Kuss auf die Lippen und verschwand geschmeidig wie eine Katze in der Haustür, die vor dem enttäuschten Fremden ins Schloss fiel. Er brüllte in Richtung des Hauses–Siggi verstand kein Wort –, murmelte einen Fluch und setzte sich schwankend in Bewegung, wohl in der Hoffnung, irgendwo auf der Weidengasse oder am Eigelstein Ersatz für seine verloren gegangene Liebschaft zu finden.

Siggi zögerte keinen Wimpernschlag. Mit keuchendem Atem rannte er los. Er musste den Geck einholen, bevor er den belebten Eigelstein erreichte. Der ahnte nichts, torkelte bedächtig, ein leises Lied summend, dass eben noch das Duo in der Kneipe geschmettert hatte. Siggi selber fühlte sich wieder völlig nüchtern und klar.

Mit der vollen Wucht aus Siggis Lauf traf sein Stoß ihn im Nacken. Der Schönling stolperte, hielt sich am kalten Stein einer alten Hauswand halb aufrecht. Eine perfekte Position, damit Siggi ihm seine Faust aufwärts ins Gesicht schmettern konnte. Sein Nebenbuhler taumelte nach hinten. Blut schoss aus seiner Nase, der Siggi einen weiteren Schlag versetzte. Als Nächstes donnerte er seinem Gegner die Faust in den Bauch, ein letzter Hieb ließ ihn gekrümmt zu Boden sacken. Siggi beugte sich zu seinem Opfer hinab und schnappte sich mit schnellen Bewegungen die Uhr. »UKB ist für dich verboten. Und wenn du noch mal eins unserer Mädchen auch nur anguckst, bringe ich dich um.«

Er legte sich die Uhr ums Handgelenk, dann trollte er sich, deutlich zufriedener als zuvor, in die Dunkelheit.

2

Marius Sandmann wusste nicht, was ihn an seinem Gegenüber nervöser machte: das zuckende Augenlid oder das fortwährende Rascheln der Plastiktüte, die der Mann krampfhaft mit seinen unruhigen Händen festhielt.

Immerhin musste der Privatdetektiv jetzt nicht mehr mit ansehen, wie ihm der Blick seines möglichen neuen Klienten stetig auswich. Er konnte sich stattdessen auf das Buch konzentrieren, das ihm der Mann, der sich ihm als Vinzenz Dietrich vorgestellt hatte, aufgeschlagen über den Schreibtisch schob. Mit einem dreifachen Klopfen deutete Dietrich auf das untere Schwarz-Weiß-Foto der rechten Buchseite. Es zeigte drei tanzende Pärchen, offenbar an Karneval, eines der Mädchen trug einen Zylinder, einer der Jungen ein eigentümliches Kopftuch, das ihn wie ein Pirat aussehen ließ. Marius nahm das Buch, klemmte eine Hand zwischen die Seiten und schlug es zu, um den Einband zu lesen. Dieser zeigte lediglich ein Straßenschild an einer Hauswand: ›Unter Krahnenbäumen‹. Keine Hinweise auf den Fotografen oder den Verlag. Trotzdem erkannte Marius das Buch sofort, dafür musste er nicht einmal auf den kleinen weißen Aufkleber schauen, mit dem die Kölner Stadtbibliothek ihr Eigentum kennzeichnete.

»Chargesheimers ›Unter Krahnenbäumen‹. Schönes Buch!«, sagte er und blickte den Mann durch seine schwarze Brille fragend an. »Aber ich bin Privatdetektiv, was soll ich für Sie tun?«

»Schauen Sie sich den Mann auf dem Foto doch einmal an!« Dietrichs Stimme hatte einen unangenehm schneidenden Unterton. Marius klappte das Buch wieder auf.

»Welchen der drei Männer meinen Sie?«

»Den auf dem unteren Bild! Den links!«

»Der mit dem Kopftuch?«

»Genau den! Schauen Sie ihn sich einmal genauer an!«

Marius schaute von Vinzenz zu dem Mann auf dem Bild. »Interessant, Sie sehen ihm ein bisschen ähnlich.«

Mit einem lauten Rascheln zog Dietrich ein anderes Foto aus seiner Plastiktüte und legte es neben das Buch. Es war farbig und deutlich später aufgenommen. Das karierte Holzfällerhemd, das der Junge darauf trug, war typisch für die 90er Jahre. Dennoch sah der Junge auf dem Farbfoto genauso aus wie der, den Chargesheimer 40 Jahre zuvor abgelichtet hatte. Vinzenz registrierte aufmerksam Marius’ Reaktion.

»Ein bisschen ist wohl untertrieben, oder? Das hier auf dem farbigen Bild bin ich.« Wieder dieses demonstrative viermalige Klopfen. »Und das«, Vinzenz zeigte nun auf den Chargesheimer-Band, »das ist mein Vater.« Viermal Klopfen, einmal für jedes Wort.

»Dass der Mann Ihnen ähnlich sieht, heißt nicht, dass er Ihr Vater ist.«

»Ich erzähle Ihnen etwas über mich.« Sein Klient blinzelte Marius an. »Geboren wurde ich irgendwann im Spätsommer 1982, genau weiß ich das nicht. Am 27.September jedenfalls fand mich eine Stationsärztin des Marienhospitals am Kunibertskloster, als sie nach zehn Stunden Nachtdienst das Krankenhaus verlassen wollte. Ich lag in eine Tüte eingewickelt vor der Tür.«

»Wenige Schritte von Unter Krahnenbäumen entfernt.« Vinzenz nickte heftig mit dem Kopf, sein dünnes Haar fiel ihm in die Stirn. »Nur war das sicher 25 Jahre später.« Ein fast schon hasserfüllter Blick traf Marius. An welche Hoffnung klammerte sich Dietrich? Und warum? »Ihre Eltern wurden nie ausfindig gemacht?«

»Ich glaube nicht, dass jemand ernsthaft nach ihnen gesucht hat. Ich war bloß ein weiteres lästiges Kind, eine Urkunde, ein willkürlicher Name. Ein Stempel und ab ins Heim mit ihm!« Die Hände krallten sich in die Plastiktüte.

»Haben Sie nach Ihren Eltern gesucht?«

»Natürlich. Sonst hätte ich das nie gefunden!« Wieder dieses Klopfen.

»Wie sind Sie auf Chargesheimer gekommen?«

»Ich schaue mir viele alte Bilder an.«

Innerlich seufzte Marius. Ein Waisenkind, das–wie es schien–manisch alte Kölner Fotos betrachtete, um jemanden zu finden, der ihm ähnlich sah. Der sein Vater oder seine Mutter sein könnte. So sah Verzweiflung aus. Dennoch war er fündig geworden. Unglaublich!

»Jetzt möchten Sie, dass ich herausfinde, wer der Mann auf dem Bild ist?«

»Und wo er sich aufhält!«

Marius schätzte seinen neuen Klienten noch einmal ab. »Das ist nicht ganz billig.«

Aus der Plastiktüte zog Vinzenz ein Bündel zerknitterter 5- und 10-Euro-Scheine hervor und legte sie auf den Bildband. »Das sollte als Anzahlung reichen«.

Marius nahm das Bündel und zählte es rasch durch. Es reichte allemal.

Routinemäßig begann der Privatdetektiv seine Recherchen im Internet, wo er erfolglos seinen Auftraggeber überprüfte. Der Name ›Vinzenz Dietrich‹ ergab keine Treffer, die Marius weiterbrachten. Er hatte keine Ahnung, mit wem er es zu tun hatte, außer der Nummer eines Mobiltelefons hatte ihm Vinzenz keinerlei Kontaktdaten hinterlassen. Der Detektiv wusste über seine Klienten gerne Bescheid, vor allem, wenn sie so befremdlich wirkten wie Dietrich. Als Nächstes recherchierte er Chargesheimer und seinen berühmten Bildband, ohne dass das Internet dem früheren Kunstgeschichtsstudenten Neues erzählen konnte. Ebenso wenig über die Straße selbst. Also zog er sich seine Seemannsjacke über den Kapuzenpullover und verließ die Wohnung. Nachdem er die Tür zweimal abgeschlossen hatte, rüttelte er noch einmal an der Klinke, um zu überprüfen, ob sie wirklich zu war.

Eine Dreiviertelstunde später stand er vor einem Treppenabsatz an der Nord-Süd-Fahrt, die die Kölner Altstadt vierspurig durchschnitt. Einige Stufen führten hinab zu Unter Krahnenbäumen. Marius sah schon von hier oben, dass seine Besichtigung wohl zwecklos sein würde. Eine schmale, nichtssagende Straße, eingezwängt zwischen den Rückseiten toter Bürogebäude. Er hatte darauf gebaut, ein paar Anlaufstellen zu finden, wo sich die alten Bewohner der Straße trafen. Hatte gehofft, dort jemanden zu finden, der–wenn schon nicht die Person auf dem Bild selber–vielleicht jemanden kannte, der jemanden kannte…Köln eben. Hier schien jedoch niemand mehr zu leben, der ihm weiterhelfen konnte.

Unschlüssig stieg er die schwarzen Stufen hinunter und ging die Straße entlang in Richtung Musikhochschule, einem kargen Betonbau, dessen rote Metallapplikationen vergeblich versuchten, die Tristesse der Gegend aufzulockern. Anders als auf den Bildern Chargesheimers, die vor Leben strotzten, war niemand auf der Straße unterwegs. Erst ganz am Ende saßen zwei asiatische Musikstudentinnen auf einer rot lackierten Metallbank. Ihre Instrumente lehnten neben ihnen, während sie sich über einige Notenblätter beugten.

Gegenüber des Betonbaus hielt sich ein Kiosk in der Einöde. Marius ging hinein. Hinter der Theke schaute ihn eine türkische Frau undefinierbaren Alters abwartend an. Er zeigte ihr das Foto, das er aus dem Bildband kopiert hatte. Sie schüttelte den Kopf. Nein, Kunden, die so alt waren, dass sie sich an die 50er Jahre des vorigen Jahrhunderts erinnern könnten, hatte sie nicht. »Hier nur Studenten«, stammelte sie. »Vielleicht Eigelstein?«

Der Detektiv folgte ihrem Rat. Aus dem offenen Fenster eines Proberaums der Hochschule klang eine Violine, deren disharmonische, schwermütige Melodie ihn ein Stück weit die leere Straße zurück zum tosenden Verkehr der Nord-Süd-Fahrt begleitete. Ihm kam es vor, als habe er noch nie eine leblosere Straße in Köln gesehen.

*

Jenseits der vierspurigen Nord-Süd-Fahrt war ebenfalls noch ›Unter Krahnenbäumen‹, las er auf dem Straßenschild, rigoros abgeschnitten vom längeren Teil der alten Straße, dafür verbunden mit dem deutlich lebhafteren, weil von Geschäften gesäumten Eigelstein. Wie auf der anderen Seite überwogen gesichtslose Bürogebäude, selten hatte sich dazwischen ein Altbau behaupten können. Die nördliche Seite der Straße war unbebaut geblieben, um ein paar Autos einen Parkplatz zu bieten, und ließ den Blick frei auf ein Hinterhaus am Eigelstein. Unter einem einsamen Baum saß ein alter Mann im Rollstuhl und döste in den ersten warmen Strahlen der Frühlingssonne. Marius überquerte die Straße und setzte sich neben ihn auf eine kleine Mauer, die das Grundstück nach hinten abschloss.

»Schönes, sonniges Plätzchen haben Sie sich ausgesucht«, begann der Detektiv zwanglos das Gespräch und blinzelte in die Sonne. Der Alte hielt den Kopf gesenkt und schwieg. Gemeinsam genossen sie die wärmenden Strahlen. Im Baum bewies eine Kohlmeise lautstark zwitschernd ihre Anwesenheit. Ansonsten war es abgesehen vom leisen Rauschen des Verkehrs still. Nach ein paar Minuten hob der Alte den Kopf. Der Detektiv schätzte ihn auf gut 70Jahre. Kräftige Hände und klobige Gesichtszüge erinnerten an einen alt gewordenen Boxer. Freundlich lächelte er den Alten an, der grinste schief. Aus seiner Jacketttasche kramte er eine Packung Zigaretten und ein Feuerzeug hervor. Seine Hände zitterten. Marius half ihm, die Zigarette anzuzünden. Tief inhalierte der Alte, lehnte sich in seinem Rollstuhl zurück und atmete schließlich glücklich aus. »Dat wor joot«, sagte er in tiefstem Kölsch. Marius musste sich anstrengen, um ihn zu verstehen. Der Alte klopfte dem Detektiv kurz auf die Hand. »Ming Arz hät et mich ja verbode, et Rauche’. Evver wat willste maache? Na sechzich Joohr? Da hörste och nich’ mehr uf.« Mit zitternden Händen hielt er Marius die Zigaretten entgegen. Der Detektiv winkte ab. Ein Schatten der Missbilligung zog über das Gesicht des Alten. »Ihr Jüngelsche wisst nich’, wat joot is’.«

»Ein ruhiges, sonniges Plätzchen wissen wir schon noch zu schätzen«, lenkte Marius ein. Gemeinsam hielten sie weitere fünf Minuten die Gesichter in die Sonne.

»Früher war es lebhafter hier, oder?«, fragte Marius nach einer Weile.

»Unger Krahnebäume wor ming Stroß, als Fremder hüttste do nit zo soje domals.« Marius verstand kaum ein Wort.

»Hück is dot anders. All dot!«

Der Detektiv legte dem Mann die Kopie mit dem Foto unters Gesicht und tippte mit dem Finger auf den Jungen mit dem Kopftuch. »Erinnern Sie sich an den?«

Die Augen des Alten weiteten sich einen kurzen Moment, bevor er die Bremsen seines Rollstuhls löste. »Den kenn ich nit«, murmelte er.

Der Detektiv blickte ihm nach, wie er mühsam über die Straße rollte und auf der anderen Seite in einem Neubau verschwand. Als die Tür hinter dem Mann zugefallen war, stand er auf, ging hinüber und schellte bei einer der oberen Klingeln. Der Türöffner summte, Marius schaute in den Hausflur. Kein Aufzug, also wohnte sein Gesprächspartner parterre. Vor einer der Türen im Erdgeschoss lehnte ein Rollator. Marius schaute auf das Klingelschild, auf dem in einer schwer leserlichen Handschrift ›Albertz‹ gekritzelt war. Er schellte. Wie erwartet blieb die Tür des Alten verschlossen. Marius war überzeugt, dass er den Jungen auf dem Bild erkannt hatte. Warum hatte er das abgestritten?

*

Der Alte hatte hinter seiner Tür ausgeharrt und gelauscht. Wie er befürchtet hatte, war ihm der Fremde gefolgt und hatte sich Einlass verschafft. Er hatte seine Schritte gehört und das Schellen. Dumm schien er nicht zu sein.

Mit angehaltenem Atem hatte er gewartet, bis die Schritte sich wieder entfernten, die Haustür hinter dem Mann zufiel und keine neuen Geräusche mehr zu hören gewesen waren. Anschließend hatte er, gepeinigt von einem kräftigen Hustenanfall, erst mal Luft holen müssen. Seit Jahrzehnten hatte er nicht mehr an Siggi Baumgart gedacht und das war gut so. Eilig griff er die Räder seines Rollstuhls und fuhr den Flur hinunter zum Telefon, das auf einem kleinen Tischchen vor dem Wohnzimmer stand. In einem zerfledderten Heft daneben hatte er alle wichtigen Telefonnummern notiert. Mittlerweile gehörten die meisten zu Leuten, die nicht mehr lebten. Mit hektischen, zitternden Händen blätterte er das Heft durch und fand, wonach er suchte. Er drehte die Wählscheibe des Telefons und nahm den großen Hörer ans Ohr. Ein paar Mal tutete es gleichmütig, bevor es knackte und die Stimme der Person, die ihn beschützen würde, nannte ihren Namen. Der Alte hielt sich nicht lange mit Vorreden auf.

»Hä hat inge noch ’em Siggi gefrogt!«

3

Das Haus war leicht zu finden. Hinter einem Notarztwagen standen zwei Streifenwagen und ein Lexus, hinter dem Hannes Bergkamp seinen Opel Vectra parkte und gemeinsam mit den drei anderen die schmale Straße komplett blockierte. Auf der gegenüberliegenden Seite standen die üblichen Schaulustigen in Grüppchen und beobachteten das Geschehen. Sie müssten eigentlich wissen, dass sie nichts zu sehen bekommen würden, dachte der Hauptkommissar der Kölner Kriminalpolizei und grüßte den gelangweilt vor dem Hauseingang stehenden Streifenbeamten. Schon von hier konnte er das Geschrei aus der Wohnung im Hinterhaus deutlich hören.

»Sind Sie eigentlich komplett verblödet?«, brüllte die ihm wohlbekannte Stimme Volker Brandts, seines Zeichen Leiter der Kölner Rechtsmedizin. »Todesursache: Herzversagen? Haben Sie sich den Hals des Mannes einmal angeschaut?«

»In dem Alter, in dem der Mann war…Wer kommt denn da auf Erwürgen?«, hörte Bergkamp eine elendig leise Stimme antworten, als er den Flur durchquerte. Auf den Treppen im Haus standen Schaulustige. Ihnen würde er später noch Zeit widmen. Jetzt betrat er die muffig riechende Wohnung im hinteren Erdgeschoss.

»Jeder, der Augen im Kopf hat, Sie Vollidiot!« Bergkamp sah gerade noch, wie der Chef der Rechtsmedizin einem kleinen Mann um die 50 einen Klemmordner mit einem Zettel auf den Kopf schlug.

»Spinnen Sie? Sie sind ja irre!«, quiekte der Mann, stopfte hektisch seine Sachen in einen schwarzen Arztkoffer und verließ schimpfend die Wohnung. Bergkamp überlegte, ob er ihn aufhalten sollte, doch um ihn konnte er sich später kümmern. Erst einmal warf er einen Blick auf den Toten, einen alten Mann in einem schäbigen, grauen Anzug, der zusammengesunken in einem Rollstuhl saß. Bergkamp ließ den Blick durch die kleine Einzimmerwohnung schweifen. Schubladen waren aufgerissen, Sachen achtlos auf den Boden geworfen worden.

»Raubmord?« Der Hauptkommissar blickte den Rechtsmediziner fragend an.

»Idiotentest würde ich eher vermuten.« Er hob mit Daumen und Zeigefinger den Kopf des Mannes an, deutlich waren Würgemale auf seinem Hals zu erkennen. »Wie kann ein Arzt das übersehen? Können Sie mir dieses Rätsel lösen, Herr Hauptkommissar?«

»Wer hat uns denn benachrichtigt, wenn es nicht dieser Arzt war?«

Vage deutete Brandt mit dem Daumen hinter sich zur Tür. »Der Fahrer des Rettungswagens hat sich geweigert, die Wohnung zu verlassen, ohne vorher die Polizei zu benachrichtigen. Sehr zum Missfallen unserer eben verschwundenen Intelligenzbestie.« Brandt deutete auf das Chaos in der Wohnung. »Wenn einen so ein Chaos nicht stutzig macht, weiß ich nicht, was ein Arzt braucht, um einen Raubmord zu vermuten. Er ist wohl kurz vor seiner Mittagspause gerufen worden. Da will man pünktlich fertig sein. Arschloch!«

»Okay«, lenkte der Kriminalbeamte das Gespräch wieder auf sein eigentliches Thema, »haben Sie denn schon irgendwas herausfinden können?«

Seufzend ließ Brandt den Kopf des Toten los. »Es gibt deutliche Hinweise, dass der Mann erwürgt wurde.« Richtig beruhigen konnte er sich noch nicht. »Selbst ein medizinischer Laie sieht das. Drumherum scheint einiges in Unordnung gebracht worden zu sein. Ich vermute nicht vom Opfer selber.«

»Also wohl tatsächlich ein Raubmord. Lebt der Mann allein hier?« Die Frage war an einen Beamten der Schutzpolizei gerichtet, der in der Wohnungstür stand und das Geschehen in der Wohnung wenig interessiert beobachtete.

»Man müsste die Nachbarn fragen«, antwortete der Mann achselzuckend.

Bergkamp warf ihm einen zornigen Blick zu. »Und warum hat das noch niemand in die Wege geleitet?«

»Wir haben auf die Kripo gewartet«, gab der Beamte frech grinsend zurück.

Brandt gab den Männern von der Spurensicherung ein Zeichen, dass sie sich nun um den Tatort kümmern konnten. Professionell, ohne große Leidenschaft, machten sie sich ans Werk. Sie alle waren der gleichen Überzeugung: Ein wehrloser Alter wird in seiner Wohnung überfallen, erwürgt und ausgeraubt. Vermutlich von jemandem, den er kannte. Kein ungewöhnlicher Fall. Die Kripo würde das Umfeld des Toten befragen, ein paar Verdächtige unter Druck setzen und am Ende würden sie, die Spurensicherung, die entscheidenden Fakten liefern, um den Täter, wenn er nicht ohnehin ein Geständnis ablegte, überführen zu können.

»Wir müssen herausfinden, mit wem der Mann zu tun hatte und ob etwas fehlt«, sagte Bergkamp.

»Na, mal los, Herr Hauptkommissar. Ich fürchte, bis Sie eine neue Kollegin haben, die Sie scheuchen können, werden Sie das selber erledigen müssen.« Brandt klopfte Bergkamp kurz auf die Schulter, als er sich an ihm vorbei nach draußen drängte. »Meinen Bericht bekommen Sie wie immer so schnell wie möglich. Wissen Sie ja.« Er nickte kurz in die Runde und verließ die Wohnung.

Bergkamp blieb wenig glücklich am Tatort zurück. Es war schon eine Weile her, dass seine frühere Partnerin Paula Wagner sich hatte versetzen lassen. Immer noch musste er den größten Teil seiner Arbeit allein erledigen.

Mit einem verärgerten Knurren ging er ins Treppenhaus und unterhielt sich mit den Schaulustigen auf der Treppe. Die meisten hatten wenig zu sagen. Der alte Mann wohnte angeblich schon ewig hier, man kannte sich aus dem Hausflur, sagte ›Guten Tag‹ und ›Auf Wiedersehen‹. Nein, auffällig sei der Mann nicht gewesen und niemand hatte etwas Besonderes bemerkt. Missmutig beendete Bergkamp die Befragung und ließ den uniformierten Beamten die Personalien aufnehmen. Ein wenig ängstlich schaute die Gruppe der Schaulustigen im Treppenhaus nun in die immer noch geöffnete Tür der Erdgeschosswohnung, wo die Leiche des Alten mittlerweile in einem schmucklosen Zinksarg auf ihren Abtransport wartete. Zwei Männer der Spurensicherung in ihren typischen weißen Ganzkörperanzügen suchten auf den Möbeln und Schubladen nach Fingerabdrücken. Der Hauptkommissar hoffte, dass sie Spuren finden würden, die ihm die Arbeit erleichterten.

4

Sein Kopf hing unterhalb der Tischplatte. Von hier sah er durch die offene Tür und den Flur bis zum Wohnungseingang. Er spannte die Bauchmuskeln an und krümmte sich zusammen, bis sein Kopf fast an seine Knie stieß. Aus der aufrechten Kopfposition schaute er hinaus auf einen kleinen verwilderten Grünstreifen, hinter dem eine alte Backsteinmauer die Grenze zum Nachbargrundstück markierte. Auf der Fensterbank standen drei unterschiedlich schwere Kugelhanteln. Sie erinnerten an Kanonenkugeln–nur mit Griff. Großartige Trainingsgeräte und wirksamer Schutz gegen Einbrecher. Wer immer das Fenster aushebeln wollte, musste beim Öffnen über 60Kilogramm beiseite schieben.

Er ließ sich wieder absinken und atmete dabei ein. Im Augenwinkel sah er das Chargesheimer-Foto mit den tanzenden Pärchen. Erneut zog er den Körper zusammen, seine Gedanken allerdings waren bei dem Foto.

Was hatte dem Alten Angst gemacht? Der Junge auf dem Bild? Er musste ihn zum Reden bringen. Während der Detektiv in seinen Gravity Boots an einer fest verdübelten Reckstange trainierte, dachte er darüber nach, wie er das bewerkstelligen konnte.

Als er mit dem Kopf ein weiteres Mal an den Knien hing, hörte er einen Schlüssel in der Wohnungstür. Marius ließ sich langsam fallen und blickte seiner Freundin Verena Talbot unter dem Tisch hindurch entgegen. Ihr Schritt wirkte unbewusst zögerlich, als betrete sie das gemeinsame Büro mit einem leichten Widerwillen. Marius spannte die Muskeln an und zog sich erneut hoch. Verena blieb in der Tür stehen und blickte auf das Schauspiel, das sie–wie Marius wusste–durchaus schätzte.

Sie stellte ihre Tasche auf den Schreibtisch, ein Vitra-Design-Klassiker, der eigentlich ihr gehörte, und griff nach dem darauf liegenden Foto.

»Chargesheimer? Du willst doch nicht etwa dein Studium beenden?«

Marius antwortete, ohne dabei seine Übungen zu unterbrechen. »Um Gottes willen, nein! Ein Klient möchte, dass ich den Mann mit dem Piratentuch links auf dem Bild finde. Er glaubt, es sei sein Vater.«

Verena schnaubte kurz spöttisch und zeigte deutlich, was sie von dieser Hoffnung hielt. »Wie wahrscheinlich ist das denn bitte?« Abrupt wechselte sie das Thema. »Das ist aus ›Unter Krahnenbäumen‹, richtig?«

»Korrekt, Frau Kunsthistorikerin. Ich war heute da und habe mich umgehört.«

Sie schaute noch einmal interessiert auf das Bild. »Interessant. Kaum tauchst du irgendwo auf, findet die Polizei eine Leiche.«

»Eine Leiche?« Marius hielt mit seinen Übungen inne, mit den Füßen kopfüber an der Reckstange hängend. Seine Welt stand Kopf.

»Hast du nichts mitbekommen? Du willst doch sonst immer alles wissen.«

Marius schüttelte den Kopf.

»Unter Krahnenbäumen haben sie einen alten Mann erwürgt aufgefunden. Einen Rollstuhlfahrer. Die Polizei vermutet, dass es ein Raubmord war.«

»Ein Rollstuhlfahrer?« Mit einer einzigen fließenden Bewegung stemmte sich der Detektiv nach oben, hielt sich an der Stange fest und löste geschickt die Halterungen der Boots am Reck. Mit einer Drehung stand er auf den Füßen. »Weißt du mehr?«, fragte er Verena.

»Nein, der Fall hat mich nicht interessiert.«

Bis jetzt, dachte Marius.

»Es war in der Hausnummer 8, kurz vorm Eigelstein.« Sie schaute ihn aus ihren perfekt geschminkten blauen Augen an. »Kanntest du den Mann?«

»Ich glaube, ich habe mit ihm gesprochen.«

Verena hob kurz die Augenbrauen. »Hm, hm…an deiner Stelle würde ich mir ein paar Gedanken machen. Worüber habt ihr gesprochen?«

»Über den Mann auf dem Foto«, antwortete Marius.

»Vielleicht ist es ja ein dummer Zufall.« Mit diesen Worten ging sie die offene Holztreppe nach oben, wo sich ihre gemeinsame Wohnung befand. Marius blickte ihr nach, seine Augen hefteten sich an ihre Beine. Weder er noch sie glaubten an Zufälle. Er musste jetzt weiter recherchieren und noch wichtiger: Er musste sich mit der Polizei in Verbindung setzen. Doch stattdessen folgte er Verenas Beinen nach oben.

Am nächsten Morgen verließ Verena Talbot wie immer frühzeitig die Wohnung. Marius hörte ihren eiligen Schritten im Treppenhaus nach, bis sie hinaus auf die Straße trat. Der Detektiv begann seinen Tag mit Nachdenken und Liegestützen und verließ das Haus eine halbe Stunde, einen Obstsalat und einen Tomatensaft später, bewaffnet mit einer Kamera und ein paar falschen Visitenkarten im Portemonnaie.

Als Marius im Eigelsteinviertel angekommen war und endlich einen Parkplatz für den alten Renault19 gefunden hatte, schien die Sonne. Der Frühling hatte sich offenbar in Köln festgesetzt. Er ließ die Jacke im Auto und suchte sich zunächst ein Café am Eigelstein, wo er sich ein Croissant und einen Apfelsaft bestellte. Mit beidem stellte er sich an einen der Stehtische neben der Ausgangstür, an denen sich morgens Rentner, pausierende Handwerker und Büroarbeiterinnen auf dem Weg zur Arbeit versammelten. Nicht, dass er wieder Hunger hatte, doch erfahrungsgemäß kam man in einem Viertel wie diesem mit den Leuten am einfachsten in einer Kaffeebud ins Gespräch. Am Nachbartisch las eine ältere Frau in der Zeitung einen Artikel über das gestrige Verbrechen.

»Schlimme Sache, nicht wahr?«

Die Frau schien einem Plausch nicht abgeneigt zu sein und machte ihrer Empörung Luft. »Das können Sie laut sagen! Einen alten wehrlosen Mann umzubringen für ein paar lausige Kröten. Heute ist wirklich niemand mehr sicher.«

»Kannten Sie den Mann?« Jetzt registrierte sie die Kamera, die Marius neben sich auf den Tisch gelegt hatte.

»Sind Sie von der Presse?« Bevor er antworten konnte, war sie bereits mitsamt ihrer Zeitung, ihrem Kaffee und Wurstbrötchen an seinen Tisch umgezogen.

Der Detektiv verkniff sich ein zufriedenes Grinsen. »Nicht von dieser«, antwortete Marius durchaus wahrheitsgemäß. Die Frau legte verschwörerisch ihre Hand auf seine. Er hatte Glück. Die ›Verkleidung‹ als Journalist funktionierte nicht immer. Manche Leute wollten partout nicht mit der Presse reden. Allerdings hatte er die Erfahrung gemacht, dass sie immer noch eher mit der Presse redeten als mit einem Privatdetektiv.

»Der Albertz, das war in jungen Jahren kein Kind von Traurigkeit. Meine Schwägerin–die ist hier groß geworden–sagt, dass das irgendwann so kommen musste bei dem Mann. Das war ein richtig schlimmer Finger früher.«

»Spannend, davon stand nichts in der Zeitung! Inwieweit war Herr Albertz ein schlimmer Finger?«

Die Frau hob abwehrend die Hand. »Ach, wenn Sie wüssten!«, sagte sie und Marius verstand, dass sie selbst nichts Konkretes sagen konnte.

»Vielleicht könnte ich mit Ihrer Schwägerin reden?« Marius zog eine der Visitenkarten aus dem Portemonnaie, auf der außer seiner Handynummer rein gar nichts stimmte. Die Frau griff begierig die Karte und las.

»Ach, bei einer Presseagentur arbeiten Sie? Wie interessant!«

Marius lächelte freundlich. »Wir beliefern bundesweit Kunden mit Informationen. Nach dem, was Sie mir bisher gesagt haben, könnte dieser Fall von größerem Interesse sein.«

»Meinen Sie?«

»Entscheiden kann ich das natürlich erst, wenn ich mit Ihrer Schwägerin gesprochen habe. Vielleicht haben Sie eine Telefonnummer für mich?« Marius setzte sein freundlichstes Lächeln auf, während die Frau die Nummer ihrer Schwägerin auf eine Serviette kritzelte. Anschließend machte er aus Höflichkeit noch ein Bild seiner Gesprächspartnerin. Ob das allerdings eine der überregionalen Zeitungen nehmen würde, konnte Marius ihr nun wirklich nicht versprechen.

5

Das weiche Fell des Kaninchens schmeichelte der Haut seiner alten Finger. Unter der Handfläche spürte er den rasenden Herzschlag des kleinen Tieres. Mit den Fingerkuppen konnte er seine Halsknochen ertasten. Eine kurze Bewegung und das Tier wäre tot.

Stattdessen hob er es zurück in seinen Stall, wo es sich, als hätte es seine Gedanken gelesen, in die hinterste Ecke zurückzog. Stroh raschelte. In den anderen Käfigen, die die gesamte hintere Wand des Schuppens einnahmen, hoppelten seine Artgenossen in Erwartung ihrer morgendlichen Futterration aufgeregt hin und her. Aus einem alten, ausgebleichten Eimer nahm er Salatblätter und zerhackte Möhren und gab sie in die Käfige hinein. Anschließend schloss er die Tür des Schuppens hinter sich. Nur eines der Kaninchen stürzte sich nicht sogleich auf das Fressen an der Käfigtür.

Draußen blinzelte Helm Münzenberg in die Sonne. Hinter den Büschen, die Gemüsegarten und Kaninchenstall vom Ziergarten trennten, hörte er die Stimmen seines Sohnes und seines ältesten Freundes. Geschirr klirrte. Seit wie viel Jahren pflegten sie nun schon gemeinsam das Ritual ihres wöchentlichen Frühstücks? Er kam nicht darauf. Viel zu lange jedenfalls! Die Routine langweilte ihn. Die Kaninchen, das Haus, der Garten. Er hielt das alles topp in Schuss. Wie er sich selbst topp in Schuss hielt. Aber wofür? Als er jung war, hatte er geglaubt, dass er seine körperliche Stärke, seine Gesundheit im Alter am meisten vermissen würde. Jetzt war er über 70, kerngesund, und langweilte sich zu Tode.

Die Krokusse auf dem Rasen, über den er jetzt hinüberging zu der sonnenbeschienen Terrasse, leuchteten mit dem Gelb seiner Hose um die Wette. Peter Altmann stand in seiner typischen kerzengeraden Haltung neben den weißen Plastikstühlen und hob die Hand, als Münzenberg auf sie zuging. Der grüßte mit einem Kopfnicken und setzte sich an den Tisch neben seinen Sohn Magnus, dessen Kopf hinter einer aufgeschlagenen Zeitung verschwand und dessen dunkelgrauer Anzug nicht zu den weit aufgeknöpften Hemden und bunten Hosen seiner Tischgenossen passen wollte.

Helms Blick fiel auf die Schlagzeile der Zeitung, interessiert hielt er das Blatt hoch. Dass er seinem Sohn damit das Lesen unmöglich machte, kümmerte ihn nicht. Magnus hielt inne und wartete stumm, bis sein Vater die Zeitung wieder sinken ließ.

»Einen Rollstuhlfahrer auszurauben und zu ermorden! In der eigenen Wohnung. Heutzutage ist nur noch Pack unterwegs!«

Magnus schwieg, Altmann nickte beifällig, während Helm in ein Wurstbrot biss. »Früher hätte es das nicht gegeben«, murrte er beim Kauen.

Magnus ließ die Zeitung sinken, nahm einen Schluck Kaffee. »Saß nicht einer von deinen Männern später im Rollstuhl? Einer aus der alten UKB-Bande?«

»Ali Albertz, ja!« Münzenberg schüttelte leicht mit dem Kopf. »Ist nie aus UKB rausgekommen. Kenne keinen, der so mit der Straße verwachsen war wie der.« Er wandte sich an Altmann. »Wann haben wir den zuletzt gesehen? Das muss Jahre her sein!«

»Puh! Ich glaube, auf deinem 70. Wohnt der noch UKB?«

Helm nickte. »UKB 8.«

»Gleiche Adresse wie der Raubmord«, fiel Magnus auf. Die beiden alten Luden blickten ihn mit einem Mal sehr aufmerksam an.

Helm nahm seinem Sohn die Zeitung aus der Hand und las den Artikel. Schließlich schlug der kleine, kräftige Mann mit dem dichten schlohweißen Haar die Faust auf den Tisch. Kaffee schwappte aus den Tassen auf die Tischdecke. »Irgendeine Kanaille hat den Ali auf dem Gewissen!«, brüllte er und sprang auf. »Pit«, kommandierte er, »den holen wir uns!«

Peter Altmann schwieg verlegen, die kurze Gesprächspause nutzte Helms Sohn Magnus, um sich einzuschalten. »Vater, das hat doch nichts mit dir zu tun! Du hast den Ali seit Jahren nicht mehr gesehen.«

Achtlos winkte der Vater den Einwand mit seiner kräftigen Hand beiseite. Die Aussicht, aus der Routine des Alters auszubrechen, zurück auf die Straße zu können, war zu verlockend. »Dich hab ich nicht gefragt.« Nervös strich Magnus Münzenberg seinen Anzug glatt. »Pit, wir müssen das tun. Die Polizei interessiert sich nicht für den alten Ali. Die sind froh, dass sie ihn los sind. Seinem Mörder heften die noch einen Orden an die Brust.«

»So wird’s sein«, antwortete Pit mit einer angenehmen, kräftigen Stimme. »Die lassen den laufen, der den Ali gekillt hat.«

Ein weiteres Mal krachte Helms Hand auf die Tischplatte. Das Geschirr klirrte. »Wir lassen ihn nicht laufen! Trommel die Jungs zusammen, ich will diesen Drecksack haben!«

»Vater!« Magnus’ Tonfall klang fast schon verzweifelt. »Das geht dich nichts mehr an. Lass es gut sein!«

Die beiden alten Männer hörten ihn nicht mehr. Sie waren ins Haus geeilt und Helm hing bereits am Telefon. Auch wenn er sich eine ganze Weile aus der Szene zurückgezogen hatte, er kannte noch genügend Leute, die er um Hilfe bitten konnte. Die Jagd war eröffnet.

Marius schätzte seine Gesprächspartnerin auf Mitte 50. Allerdings ließen die kräftige Schminke, die gebräunte Haut und die rot gefärbten Haare kaum Rückschlüsse auf ihr wahres Alter zu. Außer vielleicht, dass ihr Geschmack in Sachen Styling und Kosmetik einem anderen Zeitalter anzugehören schien.

Doch Margarethe Klösgen war mit ihrem Geschmack offenbar nicht allein. Der Detektiv stand in einem engen Ladenlokal, das aussah, als habe die Inhaberin ihren Kleiderschrank in die Öffentlichkeit gehangen. Klösgen gehörte der Laden, und seit einer Viertelstunde versuchte er mit der Frau ein Gespräch zu führen. Immer wieder platzten Kundinnen herein, denen sich die Geschäftsfrau umgehend widmete.

»Kundschaft geht vor«, sagte sie entschuldigend, als sie sich nach einer neuerlichen Unterbrechung wieder zu dem Privatdetektiv gesellte. »Sie sind also der Pressemann, von dem Hilde sprach.« Sie musterte Marius kritisch. »Warum interessiert sich eine Presseagentur aus Hamburg für diese Mordgeschichte?«