4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

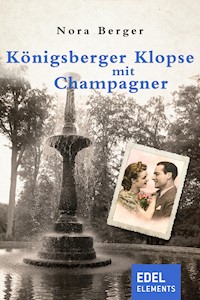

Königsberg in den 1930er Jahren. Der Maschinenbauer Paul und die junge Magdalena, verwöhntes Mädchen reicher Eltern, verlieben sich unsterblich ineinander. Doch schon kurze Zeit nach dem ersten Rendezvous – eine für beide unvergesslich romantische Segelpartie ins Frische Haff – bricht der Zweite Weltkrieg aus und Paul wird eingezogen. Obwohl Magdalenas Eltern die nicht standesgemäße Verbindung ablehnen, zittert und bangt sie daheim um ihren Liebsten, der ihr in jeder freien Minute sehnsüchtige Briefe schreibt. Doch als Paul wieder in die Heimat nach Königsberg kommt, ist das Elternhaus seiner Liebsten zerbombt und Magdalena verschwunden … Auch für diesen Roman hat sich Nora Berger von Zeitzeugen und vor allem von den Memoiren ihres Vaters inspirieren lassen.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 669

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Nora Berger

Königsberger Klopse mit Champagner

Edel:eBooks

Copyright dieser Ausgabe © 2013 by Edel:eBooks, einem Verlag der Edel Germany GmbH, Hamburg.

Copyright © 2011 by Nora Berger

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.

Covergestaltung: Agentur bürosüd°, München

Konvertierung: Datagrafix

Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.

ISBN: 978-3-95530-163-7

www.edelelements.de

edel.comfacebook.com/edelelements

1. KapitelMein Herz ist immer bei dir …

›Liebste Magdalena! Es ist Weihnachten! Das Fest der Liebe und des Friedens. Auch wenn wir heute nicht zusammen sein können, so sollst Du doch wissen: Mein Herz ist immer bei Dir …‹

Der Bleistift entglitt den frostklammen Fingern des jungen Soldaten und verschwand in den Falten seines wattierten Schlafsacks.

»Verdammt«, entfuhr es ihm. Wie sollte er Magdalena schreiben – wenn dreißig Grad unter Null am Tag und nahezu fünfzig in der Nacht es nahezu unmöglich machten, etwas zu Papier zu bringen? Die Kälte kroch einem mit lähmender Stetigkeit in die Knochen, ob man wollte oder nicht!

Paul tastete im Halbdunkel auf dem rauen Bezug der Feldpritsche herum, bis er den Stift gefunden hatte. Dann schlüpfte er wieder bis zum Hals unter die Decken, ließ nur der Hand Raum und fuhr fort:

›Ich denke an Dich und daran, wie Du dieses Fest wohl feiern wirst. Bei uns war es diesmal kein Abend wie jeder andere. Unser Chef, Fliegergeneral Wolfram von Richthofen, hat mit uns Landsern nach Tisch noch eine Zigarette geraucht und sich auch nach unseren Sorgen und Nöten erkundigt. Kannst Du Dir vorstellen, dass wir hier, mitten im Krieg in der russischen Einöde, unter einem geschmückten Baum Weihnachtslieder angestimmt und aus voller Kehle mitgesungen haben? Auch sonst konnten wir uns nicht beklagen, es gab doppelte Verpflegung und eine Tafel Schokoladeobendrauf. Wenn Du wüsstest, wie ich diese lang entbehrte Leckerei genossen habe! Aber das Süßeste für mich bist immer noch Du, meine Liebste! Jeden Tag betrachte ich Dein Bild und frage mich, wann wir uns endlich wieder sehen. Meine Sehnsucht wird mit jedem Tag größer, an dem wir getrennt sind. In Deinen Augen sah ich beim Abschied …‹

Wieder ein unterdrückter Fluch. Der Stift war abgebrochen und seine Hand so taub und erfroren, dass er ihn kaum mehr halten konnte.

»Mensch Hofmann, gib endlich Ruhe und mach das Licht aus!«, brummte eine schläfrige Stimme neben ihm.

»Schon gut, schon gut!« Hastig blies Paul die Flamme der Kerze aus, die er verbotenerweise an seinem Lager entzündet hatte und die ihm eine Wärme vorspiegelte, die es in dieser kristallkalten Nacht hier draußen in Russland nirgendwo zu geben schien.

Er bewegte die Finger hin und her, steckte dann den Brief in die Provianttasche und glitt mit einem Seufzer tiefer in den Schlafsack. Morgen würde er weiterschreiben, aufs Neue den Moment genießen, in dem seine Gedanken nur bei ihr waren. Er zog die Kappe tief ins Gesicht und legte den Kopf zurück. Seine Lider sanken schläfrig herab, aber er fror so erbärmlich, dass er nur leicht dahindämmerte. Auch wenn er es sich manchmal nicht eingestehen wollte: An solchen Abenden kam zu seiner Sehnsucht nach Magdalena auch das Heimweh, das an seinem Herzen nagte: Nach Königsberg, nach seiner Mutter, die, nachdem sein Vater gestorben war, mit dem Papiergroßhandel ganz auf sich gestellt war und die vielleicht jetzt gemeinsam mit seiner Schwester Christine Weihnachten feierte. Ungebetene Tränen stiegen ihm in die Augen. Er schluckte sie hinunter, in der Hoffnung, dass bald alles vorbei war – der Führer hatte ihnen ja versprochen, dass sie nach einem Blitzsieg bald nach Hause zurückkehren konnten!

Auch wenn Magdalena und ihre Kommilitonen Hitler misstrauten und seinen Visionen kritisch gegenüberstanden – er war davon überzeugt. Die Fakten sprachen schließlich dafür. Und hier, im Richthofenschen Jagdgeschwader setzte jeder ohne Ausnahme voller Stolz und Eifer sein Leben für das Vaterland ein!

Sich auf die andere Seite drehend, zog er den Schlafsack noch höher hinauf. Er war erschöpft, aber zu erregt, um Schlaf zu finden; der ungewohnte Weingenuss, die Kälte und das laute Schnarchen der anderen Kameraden hielten ihn wach. Er stellte sich Magdalena vor, wie sie jetzt zu Hause im Kreis ihrer Lieben um den Weihnachtsbaum saß, der bei den von Waldens jedes Jahr bis zur Decke reichte. Sicher servierte das Hausmädchen gerade das Weihnachtsmenü, das, wie Magdalena einmal berichtet hatte, traditionell aus einem mit Zwetschgen gefüllten Gänsebraten und Knödeln bestand. Ob sie jetzt wohl auch genauso sehnsüchtig an ihn dachte, wie er an sie? Oder ob sie ihn schon längst vergessen hatte? Schon in den ersten Tagen der Trennung, als er endgültig eingezogen wurde, hatte er schmerzlich gespürt, wie sehr sie ihm fehlte, und jetzt wurde seine Sehnsucht nach ihr immer stärker.

Seine Gedanken schweiften zu dem Tag vor drei Jahren, zu seiner ersten Begegnung mit ihr. Es war in der Tanzschule »von Dalden« gewesen, einem eher plüschig eingerichteten Etablissement, das er widerwillig und nur um seiner Mutter einen Gefallen zu tun besuchte. In sein Schicksal ergeben, hatte er sich eher mürrisch in die Gruppe linkischer Jünglinge eingereiht, die mit einer Anzahl blasser und eher unscheinbarer weiblicher Geschöpfe hölzerne Schritte und Takthalten übten. Und dann stand plötzlich dieses schöne, schlanke Mädchen mit den langen blonden Haaren vor ihm, und der Blitz aus ihren dunklen Augen traf ihn so unvermittelt, dass ihm schwindelte. Von einer Minute auf die andere war es um ihn geschehen und die muffige Tanzschule verwandelte sich in einen paradiesischen Traumpalast, in dem sich seine Schritte wie von selbst beflügelten, wenn er mit ihr über das Parkett schwebte.

Eigentlich war er ja schüchtern und wusste erst nicht, wie er es anstellen sollte, ihrem hochmütigen Blick standzuhalten und sie um ein Treffen zu bitten. Doch dann, irgendwann, er wusste nicht mehr so genau wie, hatte er es doch gewagt und sie kurzerhand zu einem Segelausflug eingeladen.

Er versuchte, sich jenen Tag, an dem er sein Herz endgültig und für immer verlor, deutlicher in Erinnerung zu rufen, jene wunderbaren Stunden, die er niemals im Leben vergessen würde. Es war ein duftiger, blauer Sommertag gewesen, klar und frisch mit einer ordentlichen Brise. Die Ostsee duftete würzig nach Salz und Sonne, und die Oberfläche der Pregel kräuselte sich in leichten Wellen, als wolle sie dazu verführen, auf ihr in das Frische Haff hinauszufahren.

»Ich bin noch nie hier draußen gesegelt«, Magdalena sah ihn mit einem verführerischen Augenaufschlag an und ließ die Hand durch das von der Sonne aufgewärmte, grünlich schimmernde Wasser gleiten. »Aber es ist wunderbar auf den wiegenden Wellen … man fühlt sich wie in eine andere Welt versetzt.« Erst später hatte sie ihm davon erzählt, wie schwer es ihr gefallen war, sich heimlich von zu Hause davonzustehlen. Niemals hätte die Mutter ihr freiwillig erlaubt, sich mit ihm zu treffen – geschweige denn eine gefährliche Segelpartie zu unternehmen! Aber sie tat immer schon gerne, was man ihr eigentlich verboten hatte und diesmal war der Reiz besonders groß gewesen!

Paul nickte verlegen. Er war stolz, dass sie seiner Einladung zu einer Bootspartie gefolgt war. Im Segelclub des Königsberger Vorortes Contienen lag immer noch die seit dem Tod des Vaters ungenutzte kleine Jolle, mit der sie früher oft gemeinsame Segelausflüge unternommen hatten. Es war ein wendiges Schiffchen der Marke Pirat – mit Segel und Fock zwar nicht größer als zehn Quadratmeter –, aber es konnte ganz schön in Fahrt kommen. Eigentlich hatte er fast vergessen, wie schön es war, so frei hinauszusegeln, gewiegt von Wind und Wellen auf dem Wasser zu treiben und sich die herzhafte Ostseebrise wieder einmal so richtig um die Nase wehen zu lassen.

Nach dem Erreichen des Frischen Haffs nahm der Wind ab, und sie trieben in einer leichten Flaute beim Plätschern der Wellen auf ihrem Boot dahin, losgelöst und irgendwie abgehoben von allem Alltäglichen, allen Verboten und schiefen Blicken. Er erinnerte sich an den Zauber des Augenblicks, das Gefühl reinen Glücks, das er noch nie so intensiv empfunden zu haben glaubte. Wenn er sie ansah oder wie zufällig ihre Hand streifte, fühlte er eine seltsame Verwirrung, und sein Herz begann, unruhig zu klopfen.

»Wie schön es hier draußen ist! So ruhig!«, murmelte sie versonnen, während er seinen Blick nicht von ihr wenden konnte.

»Wieso sehen Sie mich eigentlich so an?«, fragte sie schließlich, beinahe ein wenig verlegen. »Seien Sie ehrlich: Was denken Sie von mir?«

»Oh … schwer zu sagen. Aber schauen Sie mal da rüber – es könnte ein Gewitter geben«, sagte Paul ausweichend, um sich ein wenig aus dem Bann zu lösen, den sie auf ihn ausübte. »Da hinten ziehen ein paar Wolken auf. Sie müssen sich weiter hinauslehnen, damit wir mehr Fahrt bekommen. Aufpassen, wir wenden! Ziehen Sie bitte den Kopf ein, sonst gibt es eine Beule!« Sie lachten, und während Magdalena sich duckte, machte er die Seile los, und Großbaum und Segel wechselten auf die andere Seite.

Doch das Wetter blieb beständig – es war wirklich ein Tag wie aus dem Bilderbuch. Die Sonne brannte warm auf die Haut, und man erkannte in der Ferne die silbrig beglänzte Silhouette der Stadt. Mit einer guten Brise gewannen sie an Fahrt und glitten rasch übers Wasser, die Haare im Wind. Magdalena holte ihren mitgebrachten Korb hervor, wickelte eine Flasche Champagner aus ihrem Schal und schwenkte sie hoch in der Luft. »Was sagen Sie dazu?«, rief sie übermütig.

»Champagner? Nicht schlecht!«, gab Paul zurück und wich einer kleinen Gischtwelle aus, die über den Bug schlug. Er wagte nicht zu sagen, dass er so etwas Teures noch nie getrunken hatte. Magdalena zauberte noch zwei geschliffene Kristallgläser hervor.

»Sie haben wohl an alles gedacht!«, schmunzelte er.

»Ja«, sie lachte laut auf, »und jetzt sind Sie wohl sehr enttäuscht von mir. Eine Tochter aus gutem Hause, die Champagner trinkt!«

»Ich habe längst an Ihren Augen gesehen, dass Sie kein so braves Mädchen sind, wie Sie vorgeben!«, meinte Paul nicht ganz ernst.

Sie sah ihn offen und direkt an. »Stimmt. Ich weiß genau, was ich will, und würde mich nie im Leben bevormunden lassen.« Der kleine spöttische Funke, der jetzt in seinem Blick aufblitzte, brachte sie jedoch etwas aus der Fassung.

»Sie haben ein gesundes Selbstbewusstsein. Aber das gefällt mir.«

Sie senkte die Lider.

»Wollen Sie die Flasche nicht öffnen?«, lenkte sie ab. Paul betrachtete fachmännisch das Etikett und überlegte, wie das zu bewerkstelligen wäre. »Klar, geben Sie nur her«, tat er überlegen, »aber halten Sie solange das Steuer fest, sonst machen wir eine Halse und kentern! Das kann wirklich sehr schnell gehen.«

Sie nahm die Pinne in die Hand und versuchte zu steuern, während er am Verschluss herumnestelte, bis der Korken sich plötzlich mit einem lauten Knall löste und der Inhalt herausschoss.

»Oh, das tut mir leid«, sagte er bedauernd und betrachtete die dunklen Flecken auf ihrem seidenen Sommerkleid. Jetzt hatte er in seiner Ungeschicklichkeit auch noch die Hälfte des teuren Tropfens verschüttet! »Habe ich Ihr Kleid ruiniert?«

»Ach, das macht nichts. Es war ohnehin nicht mehr das Neueste. Geben Sie her«, lachte Magdalena übermütig und füllte die Gläser, die ein wenig wacklig auf dem Holzdeck standen, mit dem schäumenden Nass. »Um den Champagner ist es nicht schade. Wir haben noch mindestens hundert Flaschen davon im Keller, aber Mama mag ihn nicht. Er war Vaters Lieblingssorte – aber leider konnte er gar nicht mehr alles austrinken. Zum Wohl!«, sie prostete ihm zu und fühlte sich dabei ausgesprochen erwachsen. Sie leerte wie Paul ihr Glas in einem Zug und schenkte erneut ein. Er sah sie an und spürte, wie ihm das ungewohnte Getränk prickelnd zu Kopf stieg. »Wir … wir sollten ruhig du zueinander sagen. Das ist beim Segeln so üblich.«

Sie nickte zustimmend. Er wagte es, den Arm um sie zu legen, und damit war sie ihm so nahe, dass er das frische Parfum ihrer Haut mit dem leisen Duft nach Honig und Rosenwasser roch. Der Wind wehte ihr in einer scharfen Bö das Haar ins Gesicht, und er hob die Hand, um es sanft zur Seite zu streichen.

»Und ein Kuss gehört eigentlich auch dazu«, setzte er forscher als beabsichtigt hinzu. Magdalena antwortete nicht, aber er hatte den Eindruck, dass der Champagner genauso wie bei ihm ihre sonst so klaren Sinne verwirrte und alle Grenzen zu verwischen begann. Sie schloss die Augen wie unter einem sanften Schwindel vor seinem blauen, fordernden Blick und hob ihm langsam ihr Gesicht entgegen, bis sich ihre Lippen wie von selbst trafen, um sich eine ganze Weile nicht mehr loszulassen. Es war wie ein Blitz aus heiterem Himmel, der sie die Welt um sich herum vergessen ließ. Das Boot schaukelte leise, aber die See war wieder ruhiger geworden und der Wind gemäßigt. Verwirrt sah sie ihn an, als er sie plötzlich losließ.

»Dieser Champagner, den Sie … pardon, denn du da mitgebracht hast, hat es wirklich in sich. So was trinkt man schließlich nicht jeden Tag.« Er lächelte verlegen, legte einen Arm um sie und ergriff mit der anderen Hand das Steuer, um das abgetriebene Boot zum Ufer zurückzulenken. Dann küssten sie sich wieder und wieder, und Magdalena hätte für immer so dahinfahren können, beschwingt, gehalten von seinen starken Armen, berauschende Küsse tauschend, die Sonne in ihrem Gesicht und den Geschmack des Champagners auf der Zunge. Sie hatten nicht gemerkt, wie die Zeit verging, aber der Wellengang wurde plötzlich etwas stärker, denn die kleinen Wolken am Horizont hatten sich zu einer trüben Decke verdichtet. Paul erhob sich und steuerte das Boot dem Ufer der Pregelmündung zu, während Magdalena sich weit über Bord lehnte, um mehr Fahrt zu gewinnen.

»Gut so, du bist wirklich talentiert. Aber fall nicht ins Wasser, bevor wir an Land sind. Es wird übrigens höchste Zeit.« Er sah zum Himmel hinauf, an dem sich jetzt dunklere Wolken zusammenballten. »Also doch ein Gewitter. Hast du keinen Hunger?«

»Doch, und wie!« Strahlend sah sie zu ihm auf. Sie spürte erst jetzt, dass sie den ganzen Tag noch nichts gegessen hatte. »So sehr, dass ich auf der Stelle eine Schuhsohle verspeisen könnte.«

»Ich weiß nicht, ob es dir gut genug ist – aber ich würde dich gerne zum Essen einladen«, schlug Paul zögernd vor. »In eine ganz einfache Kneipe, direkt hier am Ufer der Pregel. Nichts Besonderes, aber die Wirtin macht die besten Königsberger Klopse der ganzen Stadt.«

Magdalena verzog im ersten Moment das Gesicht. »Ausgerechnet Königsberger Klopse? Mutter mag sie nicht, sagt immer, das ist ›Armeleuteessen‹. Bertha, unsere Köchin, durfte so etwas nicht auf den Tisch bringen.« Als sie Pauls enttäuschte Miene sah, fügte sie hinzu: »Aber vielleicht probiere ich sie einfach mal. Wenn man Hunger hat, schmeckt einem doch alles.«

»Warte nur ab!«, kündigte Paul an, als er das Boot vertäute, »du wirst sehen, sie sind hier etwas ganz Besonderes – mindestens genauso gut wie der Champagner, den du mir mitgebracht hast.« Sie lachten, nahmen sich bei den Händen und liefen vor den ersten Regentropfen davon in den Unterstand einer simplen Baracke, ganz nahe am Fluss, mit dem Schild:

›Zur Alten Müllerin‹.

Drinnen war alles ganz einfach, Holztische und Stühle, karierte Tischdecken, die nicht einmal ganz sauber waren. Die Wirtin hantierte in einem kleinen Verschlag, aus dem sie zuerst einen Teller Butterbrote, mit hauchdünnen Scheiben geräucherten Specks belegt, hervorzauberte. Magdalena, die jeden überflüssigen Fettrand zu Hause verabscheute und sorgfältig abschnitt, biss hungrig und mit Lust in das frische Brot.

Dann erst kamen die dampfenden Teller mit den zarten, auf der Zunge zergehenden Kalbfleischbällchen auf den Tisch, begleitet von einer zitronigen, leicht gepfefferten Sahnesauce, denen die eingestreuten Kapern jenen bestimmten, leicht säuerlichen Würzgeschmack verliehen. Umrahmt war das Ganze von einem goldgelben Rand flaumigen Pürees aus frischen Kartoffeln und einem Klacks Sauerrahm. Später hatte sie ihm gestanden, dass sie nicht wusste, woher es kam; vom vorherigen Gaumenkitzel des ungewohnten Champagners, von dem fast die Besinnung raubenden Hochgefühl des neuen Verliebtseins oder einfach nur davon, dass er neben ihr saß und einer in den Augen des anderen versank, wie in der Tiefe einer völlig anderen, neu entdeckten Welt.

Auf jeden Fall sei es ihr vorgekommen, als habe sie noch nie im Leben etwas vergleichbar Köstliches, geradezu himmlisch Schmeckendes gegessen! Aber ihm war es nicht anders gegangen: In dieser Stunde lag die ganze Ewigkeit einer Skala von Gefühlen, in der sich das seelische Wohlbefinden mit dem des Körperlichen vereinte. Der Hunger mit dem Genuss, ihn zu stillen, die Sinnlichkeit des Genießens und die Leichtigkeit, die ihnen der Champagner zuvor verliehen hatte, verschmolzen untrennbar miteinander und erfüllten beide mit einer grenzenlosen Lust zum Leben und zur Liebe. Und, als könne es gar nicht anders sein, als wäre es ihre Bestimmung, sanken sie in dieser Nacht einander in die Arme und gaben sich ganz dem Rausch des Augenblicks hin.

Paul fuhr zusammen. Sein Buch war mit einem lauten Aufschlag zu Boden geprallt und weckte ihn aus seinen Träumen mit offenen Augen, aus seiner Sehnsucht, mit der er diese unvergesslichen Stunden immer wieder aufleben ließ. Denn obwohl sie sich später oft heimlich getroffen hatten, war dieser Tag etwas Einzigartiges, Unwiederholbares geblieben, ein Stern am Himmel, von dem man weiß, dass er da ist, auch wenn Wolken ihn in dunklen Nächten verhüllen.

Magdalenas Mutter sah die Verbindung zwischen ihnen nicht gern; sie hätte sich eine andere Partie für ihre Tochter vorgestellt. Doch das war den beiden völlig gleichgültig. Niemand sollte sie mehr trennen – die Zeit, die noch vor ihnen lag, schien unbegrenzt.

Dann brach wie mit einem Donnerschlag der Krieg aus, und alle bisherigen Werte veränderten sich mit rasender Geschwindigkeit. Sie wurden auseinandergerissen, ehe sie sich’s versahen und noch ehe ihre Geschichte richtig begonnen hatte. Er war eingezogen worden, und nun ging es nicht mehr um Liebe oder Seligkeit, sondern um Himmel und Hölle, Leben oder Tod. Es war die Auseinandersetzung mit der neuen Situation, in der das Gespenst der Furcht auch dem Mutigsten manche Nacht wie ein schweres Gewicht auf der Brust lag. Nur Briefe waren ihnen jetzt noch geblieben mit sehnsuchtsvollen Beteuerungen. Und die Erinnerung an den unvergesslichen Nachmittag am Frischen Haff, an Wind und Wellen, Champagner und Königsberger Klopse; an all das, was für sie zur Essenz des Lebens und der Liebe geworden war.

Paul seufzte, zog die Beine fast bis zum Kinn und massierte seine Zehen, die er kaum mehr fühlte, obwohl sie in dicken Socken steckten. So zusammengerollt, hoffte er, sich in seinem dick wattierten Schlafsack doch noch zu erwärmen.

Hier, etwa fünfundfünfzig Kilometer vor Moskau bei eisigem Frost, der durch Mark und Bein drang, in einer Schneewüste, in der alles Leben erstorben zu sein schien, musste er zusammen mit seinen Kameraden für das Vaterland kämpfen! Er war zuversichtlich, dass sie den Krieg bald gewinnen würden, denn die deutsche Armee hatte bisher nur Siege vorzuweisen – in rasender Schnelligkeit drang sie durch die feindlichen Gebiete, und nichts würde sie aufhalten können, nicht einmal die endlose Weite der sturmgepeitschten Landschaft, die Öde dieses russischen Winters. Obwohl die dünnen Mäntel und Strickmützen, die den Männern als Kälteschutz zur Verfügung standen, gegen die warmen Fellkappen und Schafwollstiefel des russischen Gegners geradezu lächerlich wirkten, hielten sie eisern durch. Der versprochene Nachschub dicker Daunenjacken, die den schneidenden Wind mit seinen scharfen Eiskristallen abhalten sollten, wärmende, doppelte Filzstiefel, all das musste schließlich jeden Augenblick im Lager eintreffen.

Endlich sanken seine Lider herab und der Schlaf entspannte langsam die jungen Züge.

»Alarm!« Sofort war er wieder hellwach. Draußen ertönte lautes Geschrei, ein Durcheinanderlaufen, gemischt mit harten Kommandos. Die Kameraden sprangen schon aus den Schlafsäcken, griffen zu den Waffen und stürzten hinaus.

»Feuer! Feuer! Alarm!« Der Ruf pflanzte sich durch das Lager und jagte auch noch den letzten verschlafenen Soldaten hoch. Die Kälte beim Hinaustreten ins Freie schlug ihm wie eine eisige Wand ins Gesicht, nahm ihm den Atem und ließ Blut und Herzschlag stocken. Doch sein Gehirn arbeitete, befahl dem widerwilligen und müden Körper, blitzschnell zu reagieren.

Und da waren sie auch schon zu sehen: Eine Gruppe wilder Reiter, mit Fackeln und gezückten Säbeln bewaffnet, stürmte wie eine gespenstische Erscheinung durch die Nacht auf das Lager zu. Russische Kosaken! Und auf ihrem Ritt schienen sie alles in Brand setzen zu wollen, was sie erreichen konnten.

Bis dahin hatte man die Kunde von den unberechenbaren, wüsten Kosakenverbänden eher belächelt, die aus dem Nichts heraus auftauchten und nach ihrem blutigen Tun genauso schnell verschwanden, wie sie gekommen waren. Aber nach einem neuen, unerhört brutalen Überfall auf einen Gefechtsstand der Flaktruppe, an dem sie so schrecklich gewütet hatten, dass sogar der kommandierende General unter den Opfern gewesen war, blieb General von Richthofen nichts anderes übrig, als sofort ein Sonderkommando von MG-Schützen anzufordern, um das Kosakencorps abzuwehren und ein für alle Mal unschädlich zu machen.

Doch die wilden Reiter waren schneller gewesen. Sie galoppierten heran, und ihr Blitzangriff ließ den MG-Schützen wenig Zeit, sich vor ihnen in Deckung zu bringen und ihre Schussposition einzunehmen. Und genau wie in jener unglücklichen Nacht, wo das Annähern der Feinde von den Posten nicht sofort bemerkt worden war, weil die Kosaken die Hufe ihrer Pferde mit Lumpen umwickelten hatten, diente ihnen auch diesmal das Überraschungselement zum Vorteil.

Paul brachte sich gerade noch mit einem beherzten Sprung hinter einem Busch in Sicherheit, als der wilde Haufen mit Geschrei und offenen Feuerfackeln unvermutet aus dem Dunkel auf ihn zuraste. Aufs Geratewohl feuerte er sein Magazin leer. Beim Nachladen sah er aus der Ferne den Feuerbrand der Stadt Rusa aufflammen, den die Kosaken gezündet hatten. Die eisige Luft lähmte ihn, sie brannte scharf in seinen Lungen, und ihm war, als zögen spitze Eiskristalle seine Haut zusammen und machten sie taub.

Ohne eingreifen zu können, sah er wenige Meter vor ihm seinen Kameraden Otto, von einem der Kosaken bedroht, aus der Deckung heraus über das Feld laufen. Die barbarische Gestalt in Pelzmütze und Schaffellmantel ritt ihn in vollem Tempo rücksichtslos zu Boden. Beinahe hätte auch ihn diese kurze Unaufmerksamkeit das Leben gekostet. Aus den Augenwinkeln sah er in letzter Sekunde einen krummen Kosakensäbel über seinem Kopf aufblitzen, bevor er instinktiv mit einer schnellen Drehung auswich und sich mit einem gewagten Satz Hals über Kopf bergab rollen ließ. Der Hieb des Kosaken fuhr in die trockenen Zweige, aber mit einem heiseren Schrei setzte dieser Paul sogleich nach. Bei der gezielten Salve einer Maschinenpistole aus den hinteren Reihen schwankte er jedoch und brach schließlich blutüberströmt zusammen.

Wenn die Situation nicht so dramatisch gewesen wäre, hätte der Angriff mit schaurigem Kriegsgeschrei aus rauen Kehlen, dem wolkig gefrierenden Atem der Pferdenüstern im Feuerschein des nächtlichen Horizonts etwas von einem unwirklichen Abenteuer gehabt.

Paul rang nach Luft, er keuchte von der Anstrengung des Laufs; die Kälte schnitt ihm jetzt wie mit Messern in die Lungen. Was sollte er tun, wohin sich wenden, in dem wilden Durcheinander, in dem man keine Ordnung mehr erkennen konnte? Flammen züngelten empor – den Kosaken war es gelungen, mit ihren Fackeln die Baracke anzuzünden! Die deutschen MG-Schützen eröffneten jetzt im milchigen Dunst der kalten Nacht ein gnadenloses Schnellfeuer auf die Angreifer, deren Pferde sich emporbäumten, bevor sie zu Boden stürzten. Von der Übermacht überwältigt, flüchtete ihr Anführer mit den wenigen, die übrig blieben, Hals über Kopf dem nahen Wäldchen zu.

Paul eilte seinen Kameraden zu Hilfe, die bereits in größter Hast versuchten, die Flammen an den Zelten und am Vorderteil der Baracke, an der sie glücklicherweise nicht allzu viel Schaden angerichtet hatten, mit Schnee zu ersticken.

Nach dem gefährlichen Zwischenfall kehrte langsam wieder Ruhe ein. In der Ferne brannte noch die Stadt und erleuchtete den dunklen Samthimmel Russlands, an dem die Sterne wie glitzernde Diamanten standen. Die Leichen der Partisanen, der getöteten Pferde mussten trotz der schneidenden Kälte noch in der Nacht in einen Graben geworfen werden, und jeden schauderte insgeheim beim Anblick der vier gefallenen Kameraden, die vorher noch so heiter am Tisch gesessen waren. Die Weihnachtsfeier der ZBV Einheit des 8. Korps des Richthofenschen Jagdgeschwaders, so hoffnungsfroh und heiter begonnen, hatte keinen glücklichen Ausgang genommen.

»Magdalena, träumst du schon wieder? Oder hast du heute keinen Appetit?« Die leicht nörgelnde Stimme der Mutter schreckte das junge Mädchen aus seiner Versunkenheit. Magdalena fühlte das Knistern des Briefes unter ihrer Bluse, den sie mit großem Entzücken schon das fünfte Mal gelesen hatte, dann ergriff sie schnell den Löffel und beugte sich über den Teller. Ein unsinniges Glücksgefühl erfüllte sie, und sie hätte aufspringen und tanzen können.

»Liebste Magdalena … meine Liebste … «

Es war, als wäre plötzlich die Sonne aufgegangen über dem diesig grauen Wintertag in Königsberg. Sie hatte wenig Hunger und schob die bleichen Grießklößchen, die in der Suppe schwammen, an den Tellerrand. Johann, der Diener, blinzelte ihr verschwörerisch zu und entfernte den noch halb vollen Teller geschickt, ohne dass Mutter und Oma Louise es bemerkten. Sie tauschte einen Blick mit Gertraud, ihrer jüngeren Schwester, die hingebungsvoll ihre Suppe löffelte und nichts übrig ließ. Aber Gertraud schmeckte ja auch alles, sie war ein Pummelchen von sechzehn Jahren und machte sich wenig Sorgen darüber, was genau auf ihrem Teller lag.

»Immer Grießklößchen – die mag sowieso keiner«, mäkelte der zwölfjährige Theodor. Er schlürfte aus Protest seine Brühe aus dem Teller und als dabei aus Versehen ein Klößchen auf die weiße Tischdecke fiel, schob er es unauffällig unter den Rand.

»Sei froh, dass wir in diesen Zeiten überhaupt etwas haben, Theo!«, fuhr Frau von Walden auf und gab ihm einen Klaps auf die Finger. »Und benimm dich ordentlich bei Tisch, sonst kannst du nächstes Mal in der Küche essen.«

»Mir ist schlecht!« Theo zog eine Grimasse.

Seine Mutter sah ihn besorgt an. »Du bist doch nicht krank, Kind?«

Er schüttelte den Kopf. »Ich will mal Pfannkuchen!«, rief er eigensinnig. »Immer diese blöde Suppe! Bei Fredi Kroll gibt es immer Pfannkuchen!«

»Fredi Kroll!« Frau von Walden zog indigniert die Augenbrauen hoch und seufzte. »Diese Leute haben eben nichts anderes! Und jetzt will ich nichts mehr hören!«

Theo verschluckte ein Widerwort und sah seine Mutter nur vorwurfsvoll an. Sie saß wie immer in tadelloser Haltung am Tisch, im seidenen Nachmittagskleid und für die Umstände fast zu elegant, ebenso wie seine Großmutter Louise, deren gestärkter, blütenweißer Kragen über der frischen Bluse ein Wahrzeichen dafür zu sein schien, dass man auch in Kriegszeiten nicht die Contenance verlor.

»Die essen immer in der Küche – da muss man nicht so lange warten!«, nörgelte er noch ein letztes Mal hinter der Serviette.

Magdalena stieß ihn mit den Ellenbogen an und flüsterte ihm zu: »Kannst du nicht endlich still sein, Theo? Du siehst doch, dass Mama sich aufregt, weil wir immer noch keine Nachricht von Lutz haben!«

Theo schwieg verunsichert. Er mochte es zwar nicht, wenn seine Schwester sich einmischte, aber da es um Lutz ging, seinen älteren Bruder, der an der Front kämpfte, wurde er ernst.

Erst jetzt fiel es ihm auf, wie die Hände der Mutter zitterten, auf ihren sorgsam gepuderten Wangen rote Flecken brannten. Sorgen schienen sie zu quälen, von denen wenigstens bei Tisch nichts über ihre Lippen kommen sollte. Der Braten wurde jetzt gereicht, denn es war Sonntag, und da wollte man nicht sparen. Trotz des Krieges mussten die von Waldens noch keinerlei Einbußen ihres Lebensstandards hinnehmen. Sie hatten immer noch ihre Zulieferer, zumeist Bauern, die gewisse Lebensmittel gegen Petroleum, Farben und Werkzeug aus der Farbenfabrik des Großvaters mütterlicherseits, die von einem Geschäftsführer geleitet wurde, eintauschten. Die Fabrik war ausgesprochen lukrativ, weil sie unter anderem eine besondere, silberne Tarnfarbe für die Rüstungsindustrie herstellte. Eigentlich hätte der älteste Sohn Lutz sie übernehmen sollen, doch der, eher ein Feingeist, hatte ein Philosophie-Studium vorgezogen.

Man sprach im Allgemeinen wenig während des Essens, und es waren nur das Klappern des Bestecks und die Geräusche von der Straße zu hören. Wenn Magdalena über die lange, stilvoll mit weißer Tischwäsche, Silber und Kerzen gedeckte Tafel hinweg sah, fühlte sie ihr Herz schwer werden. Sie war zur Hälfte leer, denn nicht nur ihr Bruder, sondern auch ihr Vater fehlte. Eugen von Walden, Ministerialrat, war im letzten Jahr verstorben, und sein Sohn Lutz, der Älteste, musste für Deutschland im Feld kämpfen, obwohl er immer eingeschworener Pazifist gewesen war.

»Setz dich doch gerade hin, mein Kind …«, die Stimme der Großmutter hatte einen beherrschten kühlen Klang wie immer, doch Magdalena konnte ihn plötzlich nicht mehr ertragen. Sie schob den Teller fort und sprang auf. »Lasst mich doch endlich in Ruhe essen! Seit Lutz im Krieg ist, sind Theo und ich wohl eure einzigen Opfer, an denen ihr ständig herummeckert...«

Wie erstarrt sahen die beiden Frauen dem Ausbruch zu. Frau von Waldens Lippen begannen plötzlich zu zittern, und sie verlor die so mühsam bewahrte Fassung, senkte den Kopf und begann lautlos zu weinen. Magdalena hielt erschrocken inne. »Mama … das war doch nicht so gemeint!«

Doch die Mutter hatte schon die Hände vor die Augen geschlagen und schluchzte leise vor sich hin. Ihre Tochter war jetzt mit wenigen Schritten bei ihr und umfasste ihre Schultern. »Was hast du denn, Mama?«, fragte sie nunmehr ganz kleinlaut.

Ganz plötzlich brach das erstickte Schluchzen ab. Ohne aufzusehen, stieß Frau von Walden mit einem tiefen Seufzer hervor: »Ach, was weißt du, schon, Kind! Mir ist einfach alles zu viel! Lutz – warum schreibt er nicht mehr?« Ihr Gesicht war verzerrt, und sie nestelte bebend, als könne es gar nicht schnell genug gehen, eine Tablette aus einem kleinen Döschen neben ihrem Teller, steckte sie in den Mund und nahm einen Schluck aus ihrem Glas, um sie herunterzuspülen. Nach einem tiefen Atemzug wurde sie ruhiger. »Nicht einmal für das Päckchen hat er sich bedankt. Ich habe so ein seltsames Gefühl!«

Magdalena war es, als umfasse eine kalte Hand ihr Herz. »Aber sein letzter Brief ist doch noch gar nicht so lange her … « Sie verstummte, und ihre Arme fielen herab. Ein unheilvolles Schweigen stand im Raum, bei dem keiner es wagte, das Wort zu ergreifen.

Erst nach einer Weile erklang die mühsam beherrschte Stimme der Großmutter Louise. »Gefühl, Gefühl – darauf kann man sich nicht verlassen. Du solltest keine voreiligen Schlüsse ziehen, Emma! Und der Führer hat gesagt, dass wir alle Opfer für das Vaterland bringen müssen! Johann«, wandte sie sich an den Diener. »Stellen Sie das Radio an.«

Die schnarrende Stimme Hitlers, begleitet von einem durch Mark und Bein gehenden Pfeifen ertönte. »Deutsche Soldaten – haltet zusammen! Der Sieg ist unser! Wir werden den Gegner bis zum Letzten vernichten …«

Die Augen der Großmutter leuchteten auf, und sie lauschte wie verzückt dem leicht verzerrten Ton. »Unsere Soldaten marschieren in einem unaufhaltsamen Siegeszug durch Russland und erobern Stück für Stück …« Das Weitere ging in einem Brummen unter, bei dem Louise aufsprang und fieberhaft am Schalter des Gerätes drehte.

Das Küchenmädchen servierte inzwischen die Portionen des cremigen Rahmkuchens, der nahezu unberührt auf den Plätzen stehen blieb.

»Entschuldigt mich.« Magdalena, der die Stimme aus dem Radio eine unheilvolle Gänsehaut verursachte, nahm ihr Stück Kuchen mit der Serviette in die Hand. »Aber ich muss noch lernen!«, murmelte sie. »Wir schreiben morgen eine Klausur.«

»Geh nur, mein Kind!«, winkte ihr Louise zu, mit einem Ohr am Radio. »Bei deinem Fleiß wirst du dein Philosophiestudium mit Auszeichnung bestehen! Du hast alle Voraussetzungen dafür!«

Theodor, der meistens schlechte Schulnoten nach Hause brachte, zog ein Gesicht und streckte Magdalena die Zunge heraus, als sie an ihm vorbeiging.

»Wollt ihr den totalen Krieg?«, schnarrte jetzt die Radiostimme. Aus tausend heiseren Kehlen antwortete es wie ein einziger Schrei der Zustimmung, der allerdings erneut in einem durchdringenden Krächzen und Knacksen des Radios unterging. Magdalenas Herz begann in dumpfer Unruhe zu pochen. Sie lief in ihr Zimmer und riegelte als Erstes die Tür hinter sich ab, bevor sie den kleinen Stapel Papiere, den sie hinter ein paar Büchern im Regal versteckt hielt, sorgsam herausnahm.

›Stopp dem Nationalsozialismus! Stopp dem Völkermord! Dieser Krieg ist sinnlos! Wehrt Euch gegen das Diktat Hitlers!‹, stand dick gedruckt auf den losen Blättern, die auf ihre Verteilung in ganz Königsberg warteten.

Während sie noch einmal die aufrührerischen Worte überflog, dachte sie plötzlich mit gemischten Gefühlen an Pauls Brief, den sie unter ihrer Bluse verborgen hielt – wie anders, wie enthusiastisch seine Worte klangen! Wie stolz er war, für sein Vaterland kämpfen zu können! Und wie befremdend sein selbst verfasstes Gedicht für den Festabend auf sie wirkte, das er ihr geschickt hatte!

Wir sind die Männer vom 8. Fliegerkorps,

wir stiegen zum Flug in den östlichen Himmel empor.

Zu kämpfen gegen Russlands Macht und Heer,

für Deutschlands Freiheit, Sieg und Ehr.

Nach der ersten Strophe überflog sie den Rest und vertiefte sich zum zehnten Mal in die gefühlvollen Zeilen, die an sie selbst gerichtet waren. Es war, als hörte sie seine Stimme, als sähe sie seine Augen vor sich, so blau wie der Himmel in jenem vergangenen Sommer, im Segelhafen an der Pregel, wo sie ihr Herz an ihn verloren hatte. Wie unbeschwert sie beide gewesen waren! Sie dachte an die heimlichen Treffen am Oberteich, wo sie Hand in Hand durch den nach Blumen duftenden Park spaziert waren! Alles schien damals leicht und heiter, und der Gedanke an Krieg oder Trennung war weit entfernt. Paul war plötzlich stehen geblieben und hatte sie auf eine Art angesehen, die sie nie im Leben mehr vergessen würde. »Ich hab dich lieb!« Der Ernst in seiner Stimme hatte sie erschreckt und entzückt zugleich. Überflutet von einem Glücksgefühl ohnegleichen, wusste sie nicht gleich, was sie darauf antworten sollte. Ihr Denken schien wie ausgelöscht. Er umfasste ihre Schultern und in seinen Augen flackerte ein erwartungsvolles Licht. Doch als sie schwieg, ließ er sie plötzlich los, strich sich mit einer ungeduldigen Handbewegung die störrischen Strähnen seines blonden Haares aus der Stirn und senkte enttäuscht und verlegen den Kopf. Seltsam, dass sie sich so an alle Details erinnerte und auch daran, dass sie in diesem Moment nichts anderes tun konnte, als ihm stürmisch um den Hals zu fallen. Das Erstaunen in seinem Blick hatte mit dem des Triumphes gewechselt, bevor er sie ganz eng an sich gezogen und ihr hungrig und leidenschaftlich die Lippen wundgeküsst hatte.

»Wir bleiben zusammen, für immer und ewig!« Es war wie ein Versprechen gewesen.

Ein selbstvergessenes Lächeln spielte um ihren Mund, und erst das Geräusch, mit dem die Flugblätter, die ihr aus der Hand gefallen waren, auf den Boden klatschten, riss sie aus ihren Träumen. Hastig sammelte sie alles auf. Sie liebte Paul mit allen Fasern ihres Herzens – und gerade deshalb schob sie den Gedanken, dass seine Einstellung zum Krieg so ganz anders als die Ihre war, einfach beiseite. Nie war es ihr auch nur eingefallen, mit ihm darüber zu diskutieren. Sie hätte ihn vor den Kopf gestoßen, denn er sah es als seine heilige Pflicht an, dem Vaterland zu dienen, war erfüllt vom Glauben an den totalen Sieg.

Ihr Bruder Lutz, gerade eingezogen, war genau vom Gegenteil überzeugt. Sie erinnerte sich an die trotzige Miene des Bruders, seine fahle Blässe, mit der er, bereits in Uniform, von der Familie Abschied genommen hatte. Schon damals war ein Gefühl der Angst, eine intuitive dunkle Ahnung in ihr hochgestiegen, die sie nur mühsam unterdrücken konnte. Sie presste die Hände gegen ihr Herz: Gäbe Gott, dass ihm kein Leid und nichts Böses geschah!

Aber es waren nicht nur die Reden ihres Bruders gewesen, der Hitler für einen Proleten hielt, der die Massen mit leeren Versprechungen verführte, die sie zum Nachdenken gebracht hatten. Schon vor ihrer Bekanntschaft mit Paul hatte sie sich auf der Universität Albertina der Widerstandsgruppe gegen das Nationalsozialistische System angeschlossen, die aus ein paar Kommilitonen bestand. Sie waren alle der Meinung, dass die mahnende Stimme der Opposition gegen den Nationalsozialismus, der immer stärkere Kontrolle über das Volk gewann, nicht ganz verstummen durfte. Vor allem die Hetze gegen alle »Nicht-Arischen«, die viele jüdische Freunde betraf, empörte sie. Die Parolen Hitlers, das deutsche Volk, eine erwählte Rasse, könne die Welt beherrschen, schienen ihr inhaltslose Luftblasen, die eines Tages mit großem Knall zerplatzen würden.

In der Uni waren sie eine verschworene Gruppe der Opposition; sie diskutierten voll Überzeugung bei geheimen Treffen, fertigten Manifeste mit Informationen an und verteilten sie heimlich in der Stadt. Nur manchmal in den Nächten dachte Magdalena daran, dass diese Aufrufe zum Widerstand sie alle in Gefahr bringen konnten – doch der Tag wehte die Gespenster der Angst dann jedes Mal davon.

Energisch schob sie jetzt die Flugblätter zusammen mit den Büchern in ihre Tasche und machte sich daran, das Haus zu verlassen. Im Innern des Doms, mitten in der Altstadt, war der Treffpunkt, und dort sollte jeder der Gleichgesinnten zusätzlich noch einen Stapel zum Verteilen in der gesamten Stadt erhalten. Jeder hatte seine feste Rolle: Frank Schiffner, ein Kommilitone, druckte und vervielfältigte die Schriften heimlich in der Druckerei seines Vaters, Magda suchte aus dem Telefonbuch die Adressen heraus, und Hans und Alfred steckte das Ganze in Briefumschläge. Magdalena brachte diese dann zu verschiedenen Postämtern zum Versenden und bewahrte den Rest der Flugblätter, die nicht verteilt werden konnten, bei sich zu Hause auf. Alles musste ganz im Verborgenen geschehen, denn Frank hatte eine Heidenangst, dass man ihn erwischen könnte. Sein Vater war überzeugter Nazi und mit dem gefürchteten Gauleiter Erich Koch befreundet. Koch war verantwortlich für Fort Quednau, ein provisorisches Gefängnis für Gegner der NSDAP in Königsberg. Es sollte zwar aufgelöst werden, aber immer noch waren Gefangene mit anderspolitischen Meinungen darin inhaftiert, für die es bisher keinen anderen Platz gab.

Magdalena nahm Mantel und Hut, verließ leise das Haus und eilte über die Nikolaistraße der Altstadt zu. Es hatte wieder zu schneien begonnen und die Flocken tanzten übermütig durch die Luft.

»Heil Hitler, Magdalena!« Der junge Mann, der ihr forsch in den Weg trat, musterte sie mit einem neugierigen und zugleich bewundernden Blick. »Wohin denn so eilig?«

Das junge Mädchen fuhr zusammen. »Ach du, Anton! Ich habe etwas zu erledigen.«

»Darf ich dich begleiten? Oder dich vielleicht zu einem Kaffee einladen? Es ist ziemlich kalt, und da könnte etwas Warmes nicht schaden.« Er deutete auf das große Kaffeehaus vor ihnen. »Vielleicht hast du ja auch das beste Marzipankonfekt von ganz Königsberg noch nicht probiert!«

Magdalena schüttelte den Kopf. »Danke Anton, ich hab leider keine Zeit!« Bei seinem enttäuschten Blick hinter funkelnden Brillengläsern setzte sie hinzu: »Ein andermal ganz bestimmt.«

Der schlaksige, junge Mann, der in Anzug und Krawatte immer wie aus dem Ei gepellt wirkte, verehrte sie schon seit Langem, aber irgendwie hatte sie eine Abneigung gegen sein etwas zu glattes Wesen, seine überkorrekte Art, sich auszudrücken. Seine grauen Augen wirkten ausdruckslos, aber so, als könne er durch sie hindurchsehen und ihre Gedanken erraten. Sie waren früher zusammen bei der Hitlerjugend gewesen, und sie erinnerte sich noch genau an ihre eigene Begeisterung dazuzugehören. Doch ihre Meinung hatte sich inzwischen völlig geändert – diejenige Antons war dagegen zu einer fanatischen Bewunderung für die Ideen des Führers gewachsen, deren Durchsetzung er rigoros vorantrieb. Da er die Universität nicht geschafft hatte, war er in die Partei eingetreten, wo man ihn erst in der Verwaltung beschäftigte, ihm dann aber nach und nach größere Verantwortung im Polizeikommissariat übertrug. Mit übertriebenem Ehrgeiz strebte er danach, sich dort besonders hervorzutun. Magdalena nahm sich vor ihm in Acht, nachdem er schon einige Male Leute, die den Hitlergruß verweigerten, seinen Oberen gemeldet hatte.

»Schade!«, die Stimme Antons hatte einen mokanten Unterton. »Hast du eigentlich mal etwas von Paul Hofmann gehört? Hat der sich nicht freiwillig zu den Fliegern gemeldet?«

Magdalena wurde rot. Der Name aus seinem Mund war wie ein Stich in die Brust. »Kann sein«, versuchte sie betont gleichgültig zu antworten. »Aber jetzt muss ich wirklich los. Ade, Anton, auf ein nächstes Mal.«

»Ich nehme dich beim Wort!«, rief er ihr noch hinterher, als sie, so schnell sie konnte, davonlief. Hastig atmend sah sie sich jedoch immer wieder mit dem unbestimmten Gefühl um, er könne ihr folgen und vielleicht nachspionieren. Als sie den Dom betrat, der um diese Zeit nahezu leer war, kniete Frank bereits mit den drei anderen, Hans, Alfred und seiner Schwester Marga, auf den harten Bänken nicht weit vom Altar. Sie sahen nicht auf, als sie sich zu ihnen setzte. »Hast du noch Flugblätter?«, flüsterte Frank leise.

Magdalena nickte unmerklich. »Ich lege sie in den Beichtstuhl, da kann jeder sich seinen Teil nehmen!«

»Ich nehme den Bereich Steindamm, Hans den Rossgarten. Alfred geht in den Kneiphof und Marga nach Löbenicht«, ordnete Frank flüsternd an, »du bleibst in der Altstadt. Aber pass gut auf, lass dich nicht erwischen! Hier sind schließlich die meisten Leute unterwegs!«

»Keine Sorge«, gab Magdalena ebenso leise wie spöttisch zurück, »ich bin so gut wie unsichtbar. Hab schon meine Tarnkappe auf.«

Frank sah sie von der Seite an und lachte leise. »Wir treffen uns nach der Vorlesung in der Albertina!«

Magdalena nickte und erhob sich, um zum Beichtstuhl zu gehen.

Ein Brausen erfüllte die Luft. Weit entfernt, in der russischen Schneewüste sollte es auch am Tag keine Ruhe geben. Wie aus dem Nichts näherten sich am Himmel in drohender Formation vierzehn russische Ratas dem Feldflugplatz, auf dem sich von Richthofens Einheit ZBV ( zur besonderen Verfügung), befand.

Der Alarm schrillte die Soldaten herbei, die noch mit der Instandsetzung der Brandschäden an den Zelten und der Baracke wegen des gestrigen Kosakenüberfalls beschäftigt waren. Hals über Kopf stürzten sie an die Geschütze und griffen zu den Waffen. Zuvor war bereits die warnende Nachricht eingetroffen, dass die Russen den Ring um Leningrad mit eintausendfünfhundert Panzern durchbrochen hatten und mit voller Kraft angriffen.

Einige ME 109 der deutschen Jäger befanden sich schon zum Erkundungsflug in der Luft, und nun machten sich auch die Sturzkampfflieger bereit zum Aufsteigen.

»Männer! Fertig machen, los beeilt euch!«, ertönte der Befehl des Kommandanten, und Paul schnallte, wie schon Hunderte Male geübt, seinen vorbereiteten Rucksack mit dem Fallschirm um, wechselte die Mütze, setzte die Brille auf und rannte im Laufschritt zu seiner JU 87, an der der Motor schon angelassen war und die Propeller rotierten. Jeder Handgriff saß, aber trotz der Kälte hatte er schweißnasse Hände.

Die Ratas rasten unbeirrt und mit lauter werdendem Motorengeheul heran und zerteilten die Wolken, während das Sperrfeuer der um den Platz stehenden Flak einsetzte. Der Pilot mit Paul als Copilot stieg mit lautem Dröhnen auf, schoss voran und nahm Kurs auf eine der russischen Maschinen, der er mit dem schrillen Aufheulen der berüchtigten »Posaunen von Jericho« nachsetzte. Es war ein wahres Inferno, das jetzt den Himmel erhellte. Eine nach der anderen der russischen Maschinen stürzte, abgeschossen von den Jägern der deutschen Luftwaffe, als brennender Feuerball vom Himmel. Sieben waren es bereits, und Paul, wie immer wenn er im Einsatz war, hellwach und ohne einen Gedanken an Gefahr, packte plötzlich das Jagdfieber, mit dem er die Manöver des Piloten beobachtete und seine Anweisungen ausführte. Die Verfolgung der feindlichen Angreifer wurde präzise und mit jener überlegenen Tollkühnheit geführt, mit der die deutschen Maschinen den russischen bisher so weit überlegen waren. Neun »Ratas« hatte nach einer Weile bereits das Schicksal ereilt, und sie stürzten abgeschossen, wie leuchtende Fackeln zu Boden. Aber gerade, als die Spur der zehnten aufgenommen wurde, geschah das Unglück, bei dem alle Beteiligten den Atem anhielten.

Die anvisierte russische Maschine vollführte in ihrer Bedrängung eine abrupte Drehung, bei der ihr rechter Flügel das Heck der verfolgenden JU 87 streifte. Der Ruck, mit dem das linke Höhenruder abbrach, erschütterte die Maschine bis auf den Grund, und Paul, vom abwärts sinkenden Sturzflug mitgerissen, wurde von einer Seite zur anderen geworfen. Der Motor stotterte plötzlich, sprang wieder an und setzte schließlich ganz aus. Nur ein einziger Gedanke durchschoss seinen Kopf. Raus – abspringen, bevor es knallt! Würde er noch genug Zeit haben, über dem Dach der Maschine auszusteigen? Der Hebel, den er betätigte, klemmte. Die Nase des Flugzeugs hob sich jetzt überraschend wieder, und vor ihm hörte er die Stimme des Piloten brüllen. »Verdammt – schnell beug dich vor!« Er sah, wie verzweifelt dieser versuchte, den widerspenstigen Steuerknüppel in die richtige Position zu bringen, und kam ihm zu Hilfe. Keuchend, mit beiden Händen zupackend, gelang es den beiden, ihn mit äußerster Anstrengung zu halten und die schwankende Maschine langsam in die Höhe zu ziehen. Lange würden sie diese Stellung so jedoch nicht halten können. Aus den Augenwinkeln sah Paul hinaus. Das Höhenruder und Teile des Seitenruders waren gebrochen und brachten die Maschine in eine ständige Schieflage. Von einer russischen Rata, die sie verfolgte, erhielten sie zusätzlichen Beschuss. Die Strapaze, die schwankende Maschine in Griff zu kriegen, den Steuerknüppel zu fixieren, trieb ihnen den Schweiß aus allen Poren und ließ die Muskeln bis zum Platzen schwellen. Wie lange konnten sie das noch durchstehen? Außer, dass sie das Flugzeug in gerader Lage halten mussten, war es dringend erforderlich, außer Sichtweite der russischen Maschinen zu kommen, die nur darauf warteten, der JU den Todesstoß zu versetzen und die herausgeschleuderten Insassen abzuschießen. Jetzt hatte sich wie bestellt auch noch eine zweite Rata zur ersten gesellt, und beide nahmen die beschädigte Maschine feuernd in die Klemme. Aber auch eine deutsche ME tauchte auf, die ihrerseits die Ratas verfolgte und bedrängte.

Es sah schlecht für sie aus. Ohne dass der Pilot ein Wort verlor, fühlte Paul die Kräfte am Steuerknüppel erlahmen und das Flugzeug in der Luft damit an Balance verlieren. Jetzt gab es nur noch eins: Nach einem Blick des Einverständnisses und dem Kommando des Piloten ließen beide den Hebel los und warfen sich mit vereinten Kräften gegen das verklemmte Dach. Paul wusste später nicht mehr wie, aber es öffnete sich, und die beiden Männer wurden mit Wucht herausgeschleudert. Die JU schmierte ab, bevor sie Feuer fing, und die beiden Männer kippten, vom Sog des Sturzfluges nach unten gezogen, sich überschlagend ins Leere. Jetzt blieb nur noch die Hoffnung, so weit wie möglich entfernt zu sein, wenn das Flugzeug in der Luft explodierte. Der Fallschirm des Piloten öffnete sich wenige Sekunden nach dem Pauls, der die Druckwelle des ohrenbetäubenden Knalls spürte, mit dem in diesem Moment die JU 87 zerriss und brennend vom Himmel fiel. Ein zur Seite geschleudertes Eisenteil traf im Vorüberstürzen den Fallschirm des Piloten, durchtrennte die Stricke wie Fäden, und der Mann sackte hilflos, immer schneller werdend, in Richtung Erde, wo er wie ein Stein am Boden aufschlug.

Paul hörte seinen Schrei nicht, er roch nur den Qualm, vernahm das Rauschen des Luftzugs, das Heulen der anderen Flugzeuge, die Explosion und das Knallen der Geschütze und spürte, wie Kugeln um seine Ohren pfiffen und Brandstücke dicht an ihm vorbeisegelten. Mit seinem Fallschirm baumelte er wie ein hilfloser Hampelmann zum Abschuss zwischen Himmel und Erde. Doch die russischen Ratas, von den deutschen Jägern jetzt unerbittlich gejagt, dachten jetzt nur noch daran, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Eine nach der anderen verlor den Luftkampf und stürzte, Feuerbälle und schwarze Rauchfahnen hinter sich herziehend, als Trümmerfeld zu Boden. Im schwarzen Rauch des brennenden Chaos konnte Paul den Boden nicht mehr erkennen – er zog seine Füße an, um sich beim Aufprall auf der Erde so gut wie möglich abzufedern. Dieser kam unerwartet und mit einem so schmerzhaften Ruck, dass er sich überschlug und schließlich in einer Schneewehe stecken blieb. Eine Zeit lang lag er da, ohne sich zu rühren und ohne zu wissen, wo er gelandet oder ob er verletzt war, nur hoffend, dass ihn keines der umherfliegenden Flugzeugteile treffen würde. Schwer atmend grub er sich tiefer in den Schnee ein, über sich das auf- und abschwellende Heulen der Maschinen und ein Flammenmeer mit herabstürzenden Eisen- und Erdbrocken. Er spürte seinen Körper nicht mehr, und plötzlich tauchte er in eine besinnungslose Schwärze ein.

Als Magdalena den Dom verließ, glaubte sie fast, an den Fenstern der seitlich gelegenen Konditorei den Schatten Antons zu entdecken, der ihr hinter seinen aufblitzenden Brillengläsern neugierig nachsah. Doch dann schalt sie sich überängstlich und beeilte sich, im Laufschritt die Altstadt zu durchqueren und überall dort, wo ihr niemand zusah, ein Flugblatt zu hinterlegen. Sie dachte jetzt nicht darüber nach, ob es gefährlich war, was sie da tat oder was andere davon halten könnten. Sie war es ihrem Bruder Lutz schuldig, seine Sache zu unterstützen, und es empörte sie zutiefst, wenn sie einer der verhuschten Gestalten begegnete, die gezwungen waren, den gelben Judenstern auf dem Ärmel zu tragen. Immer dann musste sie an die Eltern von Lutz‘ Jugendfreund Felix Kreuzberger denken, die sich in letzter Zeit ganz in ihr einst so gastfreundliches Haus am Nachtigallensteig verschanzten. Nachbarn mieden die jüdische Familie, die sich kaum mehr auf die Straße traute. Auch Hanna, die jüngere Schwester von Felix, ein dunkelhaariges hübsches Mädchen, mit der Magdalena auf der Universität eine eher oberflächliche Freundschaft verband, war in letzter Zeit durch die zunehmende Judenfeindlichkeit ins Abseits gedrängt worden. Zuletzt hieß es, Hanna sei erkrankt und könne deshalb vorläufig nicht mehr regelmäßig an den Vorlesungen teilnehmen. Da das Mädchen in ihrer ruhigen, bescheidenen Art sich auch sonst nie in den Vordergrund gedrängt hatte, war es kaum jemandem aufgefallen, dass es schon eine ganze Weile nicht mehr zur Universität gekommen war.

Nur ein kleiner Packen Flugblätter war übrig geblieben, als Magdalena leise das Gartentor öffnete, um sich unbemerkt ins Haus zu schleichen. Es war ungewohnt still, und sie vermutete, dass Mutter und Oma ihre Mittagsruhe noch nicht beendet hatten.

»Magdalena!«, die Stimme der Großmutter Louise ließ sie in der weiträumigen Halle leicht zusammenzucken. Es lag ein unbekannter Ton in ihr, ein weiches, wehmütiges Zittern, und sie saß ganz gegen ihre Gewohnheit in dem so gut wie nie benutzten Lehnstuhl vor dem Kamin, in dem jetzt nur noch selten ein Feuer brannte.

»Wo warst du die ganze Zeit?« Wie angewurzelt blieb Magdalena stehen. Es sah ja fast so aus, als habe man auf sie gewartet. Ahnte Louise etwas von den Flugblättern? Hatte sie jemand beobachtet? Ihre Kehle wurde trocken.

»Ich habe mich mit Marga und Frank getroffen, Großmama. Wir mussten ein Referat vorbereiten … ich bin sehr in Eile. Nachmittags ist noch mal eine wichtige Vorlesung …«

Sie drückte die Tasche mit den Büchern fest an ihre Brust.

Schwerfällig erhob sich die Großmutter und zog sie mit sich in den Salon, in dem die Vorhänge geschlossen waren. »Komm mit Kind – deine Mutter und ich, wir müssen dir etwas sagen … Lutz … « Ihre Stimme brach und wurde von einem Aufschluchzen unterbrochen. »Er ist …gefallen!«

»Nein!« Der entsetzte Aufschrei Magdalenas unterbrach den Versuch, ihr das unmöglich Scheinende, nicht Begreifliche mitzuteilen. Sie riss sich los und schüttelte wild und heftig den Kopf. »Sag das nicht, Großmama! Es kann nicht sein – nicht er, er nicht, niemals! Es muss ein Irrtum sein …«

Im Dämmerlicht erblickte sie ihre Mutter zusammengesunken, mit geröteten Augen und versteinerter Miene am Tisch sitzend, so als könne sie niemals wieder aufstehen. Sie starrte auf eine graue Schachtel, die Lutz‘ Sachen und seine Brieftasche enthielt, und drehte mechanisch die Erkennungsmarke zwischen den Fingern, die man ihm in seiner letzten Stunde abgenommen hatte. Auf dem Tisch lag ein mehrseitiges Papier mit seinen Schriftzügen, ein Brief, den er wohl in einer Vorahnung geschrieben haben musste. Theo, der freche Lausbub, nie um einen Streich verlegen, stand ratlos, mit gesenktem Kopf daneben, er schluckte und war zum ersten Mal in seinem Leben stumm und sprachlos.

Magdalena fiel der Mutter um den Hals, doch ihre Augen blieben trocken. Die beiden Frauen hielten sich aneinander fest, als könnten sie dem Unheil, das sie heimgesucht hatte, so die Stirn bieten. Die Frage nach dem Wo und Wie lag ihr auf der Zunge. Doch sie fühlte, dass weder Mutter noch Großmutter jetzt zu einer Antwort imstande sein würden, so wie auch sie unfähig war, Lutz‘ Brief, der in diesem Moment zu seinem Vermächtnis wurde, zu lesen.

»Er bittet dich …«, nur stockend kamen die Worte der Mutter über die Lippen, »zu Hanna Kreuzberger zu gehen … und ihr das hier zurückzugeben!« Sie deutete mit den Augen auf ein silbernes Amulett in einem Samtetui, das neben dem Brief auf dem Tisch lag. »Es ist sein letzter Wunsch!«

»An Hanna Kreuzberger?« Eine für diesen Augenblick unangemessene Frage lag im Ton dieser Worte. Als niemand antwortete, nickte Magdalena, nahm das Schmuckstück, richtete sich auf und verließ mit hölzernen Schritten den Salon. Erst als sie in ihrem Zimmer war, verlor sie die Beherrschung, warf sich aufs Bett und brach in verzweifeltes Schluchzen aus. Sie hatte es im Innersten geahnt – Lutz hatte sein Leben bereits aufgegeben, als man ihn ins Feld schickte! Es musste so kommen, früher oder später. Er wollte nicht kämpfen, hatte diesen Krieg gehasst – und vor allem Hitler, den Mann, der ihn begann.

Sie wischte die Tränen fort, nahm den Rest der Flugblätter aus ihrer Tasche und legte sie wie zuvor sorgfältig in das Versteck hinter den Büchern.

Immer noch konnte sie nicht begreifen, dass Lutz tot war, er nie mehr zur Tür hereinkommen oder in ein Buch vertieft am Kamin sitzen würde! Genau wie sie hatte er Philosophie studiert – doch was hatte sie ihm genützt? Wusste er da, wo er jetzt war, woraus der Sinn des Lebens bestand?

All das schien ihr unwirklich und wie ein böser Traum. Es würde ein schwerer Weg werden zu Hanna Kreuzberger – wenn sie ihr das Amulett mit der traurigen Nachricht überbrachte!

Als Paul wieder zu sich kam, wusste er erst gar nicht, was genau geschehen war. Um ihn herum herrschte Stille, und er wagte kaum, sich unter dem zerrissenen Fallschirm aufzurichten und seinen schmerzenden und halb erfrorenen Körper zu betasten. Es summte in seinen Ohren, als er versuchte, die Orientierung wiederzufinden. Eine Platzwunde an der Stirn schien nur oberflächlich, und trotz diverser Stauchungen und Prellungen konnte er seine Glieder bewegen. Glück gehabt! Nur seine rechte Hand blutete heftig, Mittel und Ringfinger baumelten, zur Hälfte abgetrennt, an schlaffen Hautfetzen an ihr herab und gehorchten ihm nicht mehr. Ein höllischer Schmerz begann langsam die verletzte Hand zu durchziehen, als er anfing, sich zu bewegen. Er konnte nicht hinsehen, ohne dass Übelkeit seinen Magen fast umdrehte. Immerhin war er noch einmal davongekommen, abgestürzt, irgendwie vom Himmel gefallen, aber mit mehr Glück als der Pilot, von seinem intakten Fallschirm aufgefangen.

Fahle Wolkenfetzen voller Ruß zogen mit gespenstischen Nebelschwaden dahin. Die angreifenden russischen Maschinen waren aufgerieben und wie weggewischt. Nur die schwelenden Trümmerteile lagen verstreut umher, stumme Zeugen des unerbittlichen Luftkampfes. Ein Sieg, aber ein schockierendes Erlebnis mit der grausamen Realität des Luftkampfes, das sich Paul unauslöschlich und für immer ins Gedächtnis prägen sollte. Er biss die Zähne zusammen und umwickelte seine schmerzende Hand so gut es ging mit einem abgerissenen Fetzen seiner Hose. Dann grub er sich mit dem linken Arm mühsam aus der Schneewehe heraus und hielt Ausschau nach dem Lager. In ziemlicher Entfernung sah er dunkle Punkte über die verwüstete Flugbahn laufen. Über eine weite Fläche war das schneeige Niemandsland bis zum Horizont übersät von verkohlten Bruchstücken und dem, was von den zerfetzten Menschenleibern noch übrig war. Paul versuchte, nicht hinzusehen, wenn er an einem der grauen, verkrümmten Schatten, den abgerissenen Körperteilen vorbeistolperte, die reglos in eingesickerten Blutlachen im Schnee lagen. Eine dumpfe Ahnung sagte ihm, dass er wahnsinnig werden und den Krieg nicht überleben würde, wenn er es nicht sofort verstand, seine Gedanken und Gefühle wie einen Mechanismus abzuschalten. Alles, was um ihn war, Tod, Kampf, Kälte, Schmerz, sollte von nun ab außen vor bleiben, durfte nicht mehr bis in seine Seele, in sein Bewusstsein dringen!

2. KapitelHeimaturlaub

›Meine Liebste!

Entschuldige das fürchterliche Gekritzel, aber ich schreibe dir heute mit links aus dem Lazarett in Smolensk. Meine rechte Hand ist vorgestern operiert worden, und man hat mir den Mittel- und Ringfinger amputiert. Trotz Fieber und scheußlicher Schmerzen bin ich mir ganz dessen bewusst, welch großes Glück es war, aus einer nicht mehr steuerbaren, abstürzenden Maschine heil entkommen zu sein! Ich schwöre es Dir: Im Moment der Gefahr war meine einziger Gedanke, meine einzige Sorge, Dich, mein Herz, nie mehr wiederzusehen! Nur der Gedanke an Dich hält mich aufrecht, tröstet mich; sofern man von Trost sprechen kann – denn um mich herum gibt es nur ein einziges Stöhnen und Klagen, Tod und immer neuen Schrecken. Gestern, in den späten Abendstunden, als ein Lazarettzug am Bahnhof von Smolensk gerade abfahrbereit war, griff ein russischer Bomber den Bahnhof an und warf seine Bombenlast genau über dem Zug mit dem Rot-Kreuz-Zeichen ab, ein Signal, das ihn eigentlich schützen sollte! Wie ist so etwas möglich, wie kann so etwas geschehen? Dieser Krieg wird immer grausamer und unmenschlicher! Um ein Haar wäre auch ich in diesem Zug gewesen – doch es gab dringendere Fälle, und so sollte ich erst in den nächsten Tagen abtransportiert werden. Das hat mir wieder einmal das Lebengerettet! Doch das entsetzliche Chaos unter den Verwundeten nach dem Angriff werde ich wohl nie mehr vergessen. Die ganze Nacht hatten die Ärzte im Lazarett zu tun, um die Todkranken zu versorgen. Direkt neben mir lag ein Siebzehnjähriger, der mit immer schwächer werdender Stimme nach seiner Mutter rief – ich habe versucht, ihn zu beruhigen, und hielt seine Hand, bis er starb …‹

Paul ließ seinen verkrampften linken Arm sinken, die Anstrengung hatte ihn ermüdet. Sollte er Magdalena überhaupt von Leid und Verwundung schreiben? Er bewegte die geschwollenen, restlichen Finger der rechten Hand, nahm den Stift und fuhr dann krakeliger als zuvor fort.

›Sobald ich gesund bin, bekomme ich Erholungsurlaub in der Heimat. Ich kann es gar nicht erwarten, Dich endlich wieder in meinen Armen zu halten! Ich küsse Dich zärtlich Dein Paul‹

Ein neuer, ebenfalls überfüllter Lazarettzug nahm wenige Tage später Paul auf und brachte ihn mit vielen anderen Kranken mit einigen Unterbrechungen sicher nach Westen in ein Lazarett. Ein verborgener Splitter komplizierte die Heilung der Hand und erst nach zwei weiteren Nachoperationen traf er im Frühling endlich in Königsberg ein. In der Stadt merkte man im Übrigen nicht allzu viel von den Unruhen des Krieges; da sie ein wenig außerhalb des Brennpunkts lag, hatte sich das Leben dort bisher nicht allzu sehr verändert.

Als er sich im Spiegel betrachtete, bekam er zunächst einmal einen Schrecken. Dieser bleiche, abgemagerte Bursche mit dem verlausten Haarschopf und der verbundenen Hand hatte wirklich wenig gemeinsam mit dem blonden muskulösen Mädchenschwarm, der er zuvor gewesen war. So konnte er Magdalena auf keinen Fall unter die Augen treten!

Nachdem er sich einige Tage ausgeruht, sein Äußeres hergerichtet und sich mit guter Kost entsprechend von seiner Mutter hatte pflegen lassen, passte er Magdalena vor der Albertina-Universität ab.

Sie errötete vor Freude, als sie ihn sah. Aber erst an ihrem heimlichen Treffpunkt am Oberteich konnte er sie dann endlich in die Arme schließen. »Magdalena!« Die Seligkeit, die er empfand, entschädigte ihn für alles, was er inzwischen erlebt hatte. Nach dem ersten, kaum enden wollenden Kuss hielt er sie ein Stück von sich weg, um sich endlich an ihrem süßen Gesichtchen, von dem er all die einsamen Stunden auf der harten Feldpritsche geträumt hatte, satt zu sehen. Doch ihre sanften braunen Augen schienen ihm verschattet und um ihren Mund entdeckte er einen bitteren Zug. Liebte sie ihn vielleicht nicht mehr?

»Was ist? Was hast du?«, fragte er mit leisem Erschrecken.

»Ach …« Statt einer Antwort seufzte Magdalena und senkte den Kopf. Tränen schossen ihr in die Augen und strömten langsam über ihr Gesicht. »Lutz, mein Bruder – er ist gefallen! Ich wollte es dir nicht schreiben – es ist so unendlich traurig. Wir vermissen ihn so sehr!«

»Dass es gerade ihn treffen musste«, murmelte Paul und schloss beschützend die Arme um sie, »dass er einen solchen Preis zahlen musste!« Sie barg ihren Kopf an seiner Brust und schluchzte. Erst nach einer Weile war sie imstande zu sprechen.

»Den Preis für was?«, brachte sie mit erstickter Stimme hervor. »Dafür, dass wir den Krieg gewinnen? Er wollte ihn nicht. Er war sanft und friedlich – aber man hat ihn dazu gezwungen. Sein Leben ist vorbei – seine Beerdigung hat alles in unserer Familie verändert. Nichts wird mehr so sein wie vorher. Sein Tod war völlig sinnlos. Und seitdem habe ich Alpträume – Angst um dich!« Sie sah zu ihm auf. »Siehst du denn nicht, dass alles, was Hitler will, Wahnsinn ist? Es kann nicht gut ausgehen! Und wenn wir gewinnen – wie soll dann unser Leben aussehen? Deutschland wird ein Überwachungsstaat werden! Lutz hat das schon immer gewusst – er wollte Widerstand leisten, aber er hat es nicht geschafft. Aber ich habe mir geschworen, sein Werk fortzusetzen!«

Paul runzelte die Stirn und ließ sie los. »Aber Liebling! Was redest du da – welches Werk willst du denn fortsetzen? Du als Frau kannst doch in dieser Maschinerie gar nichts bewirken. Es wäre Unsinn, dich mit irgendwelchen Torheiten in Gefahr zu bringen.«

»Torheiten?«, unterbrach ihn Magdalena und sah ihn mit tränenfeuchten Augen an. »Ich sehe das anders. Und das ist mein heiliger Ernst!«

»Du wirst nichts ändern können, glaub mir doch! Es besteht gar kein Grund dazu – wir haben bis jetzt immer gesiegt und wir werden auch weiter siegen! Deinen Bruder hat es erwischt, so wie es jedem von uns gehen kann. Er ist den Heldentod gestorben! Und Deutschland steht eine große Zukunft bevor, genauso wie der Führer es uns versprochen hat!«