74,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Haug Fachbuch

- Kategorie: Fachliteratur

- Sprache: Deutsch

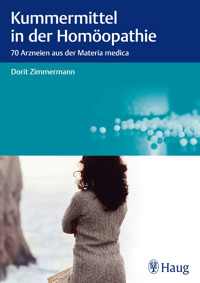

Kummer und seelischer Schmerz sind zentrale Themen in der homöopathischen Praxis. Dieses Buch versetzt den Therapeuten in die Lage, die verschiedenen Mittel zu unterscheiden und differenziert einzusetzen. Es basiert auf der Empfindungsmethode von Rajan Sankaran: Sie erfasst den Patienten in seiner Gesamtheit und hilft, eine Heilung auf allen Ebenen anzustoßen. - ausführliche Beschreibung aller homöopathischen Mittel, die einen Bezug zu Kummer haben - die Unterschiede der einzelnen Mittel verstehen und dem jeweiligen Patienten sicher zuordnen - zum raschen Nachschlagen: eine Tabelle mit den wichtigsten Infos zu jedem Mittel

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Kummermittel in der Homöopathie

70 Arzneien aus der Materia medica

Dorit Zimmermann

40 Abbildungen

Danksagung

Ich danke allen, deren Gedanken ich aufgreifen und weiterspinnen durfte. Mein besonderer Dank gilt meiner Freundin und Kollegin Hildburg Kraemer für kritische und konstruktive Anmerkungen am Manuskript sowie Jörg Wichmann für seine kollegiale Hilfe und Unterstützung und natürlich Anne Schadde für das Geleitwort.

Geleitwort

Kummer bedeutet Herzeleid, Seelenschmerz, ein Weh, ausgedrückt auf unterschiedliche Art und Weise. In den vielen Jahren der täglichen Arbeit mit Patienten wird klar, dass hinter den meisten körperlichen Problemen ein emotionales Thema steht. Viele Erkrankungen haben einen tieferen Hintergrund. Die Ausdrucksmöglichkeiten des Seelenleides sind vielfältig. Kummer, Trauer, Zorn, Wut, Ärger, Rachegefühle, Misstrauen, Eifersucht und vieles mehr können sich über körperliche Leiden zeigen.Die Kunst des Homöopathen – Hahnemann bezeichnet ihn im Organon als den „Heilkünstler“ (§3, Organon) – besteht nun darin, das Muster aufzudecken, zu erkennen, was das „unbezweifelt Kranke“ ist: der Seelenschmerz hinter der körperlichen Beschwerde. Jeder Patient hat seine eigene persönliche Art, mit den Problemen des Lebens umzugehen. Daher ist das wichtigste Kriterium in der Homöopathie die Individualisierung. Es gilt herauszufinden, wie genau das energetische Problem bei jedem einzelnen Kranken zu erkennen ist.

Homöopathische Mittel sind energetische Mittel. Nach dem Leitsatz Hahnemanns „Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden“ können sie erst ausgewählt oder richtig „angepasst“ werden, wenn das energetische Muster klar genug definiert ist. In den vergangenen Jahrzehnten gab es zahlreiche neue methodische Ansätze, diesem so wichtigen individuellen Thema des Patienten auf die Spur zu kommen, um dann das passende Heilmittel zu finden.

Denn erst nach der Erkenntnis des „unbezweifelt Kranken“ erfolgt der Schritt, das energetische Muster in den uns zur Verfügung stehenden homöopathischen Mitteln zu finden. Das Handwerkszeug dazu besteht neben einem Repertorium und vielen alten und neuen homöopathischen Prüfungen sowie einer umfangreichen Materia medica auch in Erfahrungen und Erklärungen der Kollegen, die in täglicher Praxis erprobt sind. All diese Beiträge sind im vorliegenden Buch gesammelt und sollen aufgezeigt werden.

Die hier differenzierten „Kummermittel“ machen deutlich, dass wir nun bereits ein umfangreiches Repertoire an homöopathischen Mitteln und den dringend dazu benötigten Erklärungen zur Verfügung haben, um die Patienten mit ihren Beschwerden ein Stück weiter begleiten zu können. Diese aus vielen verschiedenen Quellen zusammengetragenen Erfahrungen sind hilfreich, die immer feiner erkennbaren Unterschiede der menschlichen Seelenpein zu erkennen und zu behandeln.

München, im August 2015 Anne Schadde

Vorwort

„Wahrnehmung des Musters ist der Weg zur Befreiung von ihm.“ (▶ [35], S. 5)

Die Idee, ein Buch über die Kummermittel in der Homöopathie zu schreiben, entstand während der Beschäftigung mit meinen Patienten und ihren seelischen Nöten. Viele kommen vordergründig wegen körperlicher Beschwerden wie Migräne, Neuralgien, Schlafstörungen, Menstruationsbeschwerden, Chronischem Erschöpfungssyndrom, Fibromyalgie, Infertilität und vielem mehr. Im Anamnesegespräch wird aber schnell klar, dass ein tiefer Kummer hinter dem physischen Leid steckt und dass dieser die eigentliche Pathologie darstellt: das zu Heilende. Bei der Fallaufnahme und der anschließenden Repertorisation steht meist Natrium muriaticum ganz vorne, bedingt durch die einschlägigen Rubriken, in denen das Mittel hochwertig vertreten ist:

Gemüt – Beschwerden durch – Enttäuschung

Gemüt – Beschwerden durch – Grobheit anderer

Gemüt – Beschwerden durch – Kränkung, Demütigung

Gemüt – Beschwerden durch – Liebe; enttäuschte

Gemüt – Kummer, Trauer – lang anhaltend

Gemüt – Kummer, Trauer – still

Gemüt – Kummer, Trauer – Liebe; aus enttäuschter

Gemüt – Verweilt – vergangenen unangenehmen Ereignissen; bei

Als umfassend geprüftes Polychrest mit 11.686 Einträgen in Radar 10.5.003 deckt das potenzierte Kochsalz auch zahlreiche körperliche Symptome ab, sodass ich oft geneigt war, einer Patientin mit anhaltendem Kummer, welcher seine Ursachen in der frühen Kindheit hatte, womöglich sogar mit mangelnder Fürsorge und Aufmerksamkeit durch die Mutter, Natrium muriaticum zu verordnen, häufig mit mäßigem Erfolg. In jahrelanger intensiver Auseinandersetzung mit der Empfindungsmethode Rajan Sankarans lernte ich, hinter die Fassade zu blicken und dem zentralen Problem, der Wurzel allen Übels, nachzuspüren. Dazu ist es erforderlich, den Patienten möglichst frei sprechen zu lassen, seine Empfindungen, Handgesten, seine Mimik, seine Träume, Ängste etc. vorurteilsfrei wahrzunehmen, gezielt zu verfolgen und letztlich mit einem bestimmten Arzneimittel in Beziehung zu setzen. Ohne akribisches Studium der Materia medica sowie des Periodensystems, der Flora und Fauna, aber auch der Sarkoden und Nosoden ist das allerdings nicht möglich. Insofern erfordert diese anspruchsvolle Methode sehr viel persönliches und fachliches Engagement und Fleiß, aber auch Geduld, Demut, Selbstkritik und letztendlich Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Gedanken. Um gravierende Fehler bei der Verordnung zu vermeiden ist es unumgänglich, zunächst das Reich festzulegen, aus dem das Heilmittel stammen muss:

Mineralreich

Pflanzenreich

Tierreich

Nosoden

Sarkoden

Imponderabilien

Erst wenn dieses zweifellos feststeht, kann der nächste Schritt erfolgen: die Suche nach dem Unterreich (Säugetiere, Vögel, Spinnen etc., Pflanzenfamilie, Muttermittel usw.) und letztlich nach dem Simillimum. Meiner Erfahrung und Überzeugung nach ist die Empfindungsmethode der zuverlässigste und unnachteiligste Weg, um nach deutlich einzusehenden Gründen zu heilen, wie Samuel Hahnemann dies zu Recht von uns Homöopathen gefordert hat.

Der Grund für diese spezielle Vorgehensweise besteht in der Erkenntnis, dass jeder Mensch eine Affinität zu einem bestimmten Reich hat. So ist es vorstellbar, dass drei verschiedene Patienten mit einer ganz ähnlichen Krankengeschichte in die Praxis kommen, wobei es jeweils um das Gefühl von Isolation, Einsamkeit, Missachtung und mangelnder Liebe geht. Alle drei leiden unter Schlafstörungen, depressiver Verstimmung und haben Verlangen nach Schokolade und salzigen Speisen. Dennoch empfindet und beschreibt der erste Patient seine Beschwerden „tierisch“, der zweite „pflanzlich“ und der dritte „mineralisch“. Wichtig ist, dass die Zuordnung nach einem Reich auf der tiefsten Ebene der Empfindung erfolgt, da gerade Erwachsene Anteile aus allen Reichen haben können, aber eben nur bis zu einer bestimmten Schicht. Sind wir mit der Anamnese an der Wurzel der Pathologie angekommen, kristallisiert sich ein bestimmtes Reich heraus. Wie dies genau funktioniert und welche Schritte jeweils aufeinanderfolgen, das erfahren Sie im Anschluss. Da es bei diesem Buch in erster Linie um die Gemütsebene geht, haben die Symptome aus dieser Rubrik Vorrang, körperliche und allgemeine Symptome werden zur Differenzierung der einzelnen Mittel ergänzt.

Die Beschreibung der unterschiedlichen Arzneimittel basiert auf dem Erleben und der Empfindung, die charakteristisch für diese Mittel sind, welche wiederum aus seriösen Arzneimittelprüfungen hervorgehen, sofern vorhanden. Um zu zeigen, dass die Prüfungssymptome und die jeweilige Empfindung eine Einheit bilden, habe ich sämtliche Ausführungen mit entsprechenden Rubriken unterlegt. Sie finden diese mit der Wertigkeit des gerade behandelten Mittels und den anderen in diesem Buch besprochenen Arzneimitteln in den Tabellen, sodass Sie sich einen Überblick verschaffen können, in welchen Rubriken und mit welchen Wertigkeiten die einzelnen Mittel vertreten sind.

Doch nun zu der entscheidenden Frage nach der Auswahl der 70 im Anschluss vorgestellten „Kummermittel“. Angefangen hat das Ganze mit einem Artikel zu den nahen Verwandten von Natrium muriaticum. Im Zuge der Recherche für diesen kleinen Beitrag habe ich festgestellt, dass das Thema „Kummer“ Stoff für ein 200 Seiten starkes Buch liefern könnte, und so habe ich mich an die Arbeit gemacht. Das Ergebnis liegt Ihnen nun mit diesem Werk vor.

Was ist Kummer? Aus Sicht der Psychologie versteht man unter Kummer Hoffnungslosigkeit und Hilflosigkeit. Weitere wichtige Empfindungen in diesem Zusammenhang sind Trauer, Traurigkeit, Enttäuschung, enttäuschte Liebe, Gefühl der Einsamkeit und Isolation sowie die Empfindung, nicht wahrgenommen zu werden, wertlos zu sein.

In den beiden einschlägigen Rubriken „Gemüt – Kummer, Trauer“ und „Gemüt – Beschwerden durch Kummer“ sind einmal 149, das andere Mal 94 Arzneimittel enthalten. Nun hätte man all diese Mittel mit offensichtlichem Kummerhintergrund herausgreifen und vorstellen können. Ich habe mich für einen anderen Weg entschieden. Das wichtigste Auswahlkriterium für mich waren Mittel mit deutlichem Bezug zu Kummer und seelischen Schmerzen, unabhängig davon, ob sie in besagten Rubriken enthalten sind. So habe ich einzelne Arzneimittel bewusst nicht ausgewählt, obwohl sie, wie Phosphor, hochwertig in der Kummerrubrik vorhanden sind. Andere wiederum schienen mir unverzichtbar, obwohl sie nicht in den beiden Rubriken enthalten sind, wohl aber in verwandten Rubriken oder auch gar nicht, wenn es keine Einträge dazu im Radar ▶ [28] gibt. So differenziere ich zwischen Kummer- und Angstmitteln. Zu letzteren gehören Mittel wie Phosphorus, Arsenicum album, Calcium usw. sowie deren Verbindungen. Angst und Panik sind große Themen, die gesondert besprochen werden sollten, wobei es hier natürlich Überschneidungen gibt.

Das vorliegende Buch erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich bin mir durchaus im Klaren darüber, dass ich nicht alle Arzneimittel, die einem Kummerpatienten bei entsprechender Symptomatik helfen könnten, aufgenommen und erörtert habe. Im Grunde genommen kann fast jede Arznei ein „Kummermittel“ sein, dennoch schien es mir wichtig und hilfreich, eine größere Anzahl an Arzneimitteln aus verschiedenen Reichen mit deutlichem Bezug zu Kummer und Trauer hinsichtlich ihrer kleinen und großen Unterschiede vorzustellen und voneinander abzugrenzen. Es müssen nicht immer die prominenten Mittel wie Natrium muriaticum, Ignatia, Staphisagria oder Pulsatilla sein, die bei einem großen Kummer hilfreich sind, manchmal sind es auch die kleinen, eher unscheinbaren, mit denen man sich womöglich noch nie beschäftigt hat.

Neuried, im August 2015

Dorit Zimmermann

Einleitung

Vorgehensweise und methodischer Ansatz

Laut Philip M. Bailey, Arzt und Homöopath in Australien, ist Natrium muriaticum in den modernen Industriegesellschaften der am weitesten verbreitete „Konstitutionstyp“. Seiner Erfahrung nach brauchen rund ein Drittel der Menschen in England, USA und Australien dieses homöopathische Mittel. „Nat-m. ist der vorherrschende Typ der modernen Zeit, ein Spiegelbild der Unterdrückung emotionaler Schmerzen (…). Kein Konstitutionstyp wird so oft und so leicht verfehlt wie Nat-m.“ (▶ [2], S. 244)

Meines Erachtens ist es eher umgekehrt: Natrium muriaticum wird zu schnell und zu häufig verordnet. Ein tiefer, alter Kummer verlangt nicht zwangsläufig nach potenziertem Kochsalz. Die Rubrik „Gemüt – Kummer, Trauer“ umfasst 149 homöopathische Mittel, darin sind zahlreiche Arzneien enthalten, die zum Teil große Ähnlichkeiten und Überschneidungen zu Natrium muriaticum aufweisen. Andere wiederum scheinen auf den ersten Blick rein gar nichts mit Natrium muriaticum zu tun zu haben, und doch eint sie alle der Bezug zu Kummer und Trauer. In der ähnlichen Rubrik „Gemüt – Beschwerden durch – Kummer“ sind es nur noch 94 Arzneien. Ein Großteil von ihnen wird auf den folgenden 200 Seiten vorgestellt und differenziert. Daneben werden auch kleine, weniger bekannte Mittel besprochen, die nicht in den beiden Rubriken enthalten sind, die aber dennoch bei Beschwerden mit einer Kummersymptomatik hilfreich und heilend sein können. Diese muss nicht immer so deutlich in Erscheinung treten, wie dies bei Natrium muriaticum der Fall ist.

Einteilung und Differenzierung der Arzneimittel

Bei der Einteilung und Differenzierung der einzelnen Mittel werde ich weitestgehend nach der Empfindungsmethode vorgehen, die Rajan Sankaran vor rund 15 Jahren in Indien entwickelt hat. Dabei geht es zunächst um die Unterteilung der Mittel nach Naturreichen. Sankaran und seine Kollegen haben herausgefunden, dass in jedem Menschen neben seinem „urmenschlichen Lied“ eine zweite Melodie erklingt, die einer bestimmten Substanz aus der belebten oder unbelebten Natur entstammt. Diese Substanz entspricht dem homöopathischen Heilmittel, dem Simillimum. Je nachdem wie der Betreffende seine Probleme schildert, welche Worte er dabei wählt, mit welchen Handgesten und mit welcher Mimik er das Gesagte begleitet, stammt das erforderliche Heilmittel aus einem bestimmten Reich: Es kann pflanzlich, mineralisch oder tierisch sein. Möglicherweise handelt es sich auch um eine Nosode, eine Sarkode oder um ein Mittel aus der Gruppe der Imponderabilien, das sind materielle oder immaterielle Naturkräfte. Erst wenn eindeutig feststeht, aus welchem Reich das Simillimum kommen muss, erfolgt die Suche nach dem Unterreich und schließlich nach der heilenden Substanz.

Im Falle der Mineralien muss geklärt werden, aus welcher Periode (Serie oder Reihe) das Heilmittel stammt – bei Verbindungen (Salzen) können das auch mehrere sein. Wenn diese Frage beantwortet ist, geht es um die Entscheidung, in welchem Stadium (Spalte) das Mittel zu finden ist. Auch hier können mehrere infrage kommen, sofern das Heilmittel ein Salz ist (z.B. Natrium carbonicum). Die Differenzierung erfolgt nach den Kriterien, die Jan Scholten entwickelt hat und die sich in der Praxis über zwei Jahrzehnte bewährt haben.

Bei den pflanzlichen Mitteln erfolgt die Unterteilung nach Pflanzenfamilien. Durch jahrelanges akribisches Studium der Materia medica und der entsprechenden Rubriken hat Sankaran festgestellt, dass alle Mittel, die zu derselben Pflanzenfamilie gehören, die gleiche zentrale Empfindung aufweisen. Aus dieser Erkenntnis folgte die Zusammenfassung bestimmter Mittel zu Familien, so wie wir sie heute als Arbeitsgrundlage in der Praxis verwenden. Die Differenzierung der einzelnen Mittel innerhalb einer Pflanzenfamilie wird nach miasmatischen Gesichtspunkten vorgenommen. Rajan Sankaran unterscheidet zehn verschiedene Miasmen (Akut, Typhus, Psora, Ringworm, Malaria, Sykose, Krebs, Tuberkulose, Lepra und Syphilis), die darüber Auskunft geben, wie intensiv, tief, hoffnungslos und verzweifelt der Patient seine Situation erlebt. Bei den Miasmen, die links von der Sykose angeordnet sind (Akut, Typhus, Psora, Ringworm und Malaria), wird die Lage als hoffnungsvoller und weniger verzweifelt empfunden als bei den Miasmen auf der rechten Seite (Krebs, Tuberkulose, Lepra und Syphilis). (▶ [12], S. 160 ff.) Die Sykose liegt genau in der Mitte: „Es besteht wenig Hoffnung, gesund zu werden, aber auch wenig Gefahr zu sterben.“ (▶ [12], S. 162)

Während also die Pflanzenfamilie danach ausgewählt wird, was der Patient empfindet, erfolgt die miasmatische Einteilung nach dem „Wie“: Wie erlebt der Patient seinen Alltag und seine Probleme? Es handelt sich hier also um ein etwas anderes Verständnis des Begriffs Miasma, als wir dies von Hahnemann und seinen Nachfolgern gelernt haben, wobei es durchaus Überschneidungen gibt.

Tierische Arzneimittel werden nach Klassen eingeteilt: Säugetiere, Insekten, Reptilien, Mollusken, Vögel, Fische usw. Dabei haben sich für die einzelnen Gruppen bestimmte übergreifende Verhaltensmuster und Überlebensstrategien herauskristallisiert. Die Insekten beispielsweise zeichnen sich durch ihre ruhelose, emsige Geschäftigkeit aus. Sie definieren sich über das, was sie tun, während die Säugetiere sehr stark auf ihr Rudel ausgerichtet sind mit den entsprechenden Regeln und hierarchischen Strukturen.

Soweit der knappe Abriss über die Gesetzmäßigkeiten und Hintergründe der Empfindungs- oder auch Sensationsmethode.

Merke

Entscheidend für die Verordnung eines homöopathischen Mittels ist und bleibt das eingehende Studium der Materia medica und der erhobenen Prüfungssymptome, sofern es sie gibt. Aus diesem Grund werden alle wesentlichen Aussagen zu den einzelnen Mitteln durch entsprechende Rubriken untermauert und gestützt – sie bilden das Fundament, die Basis dieses Buches. (Die Auswahl der Rubriken erfolgte nach Radar 10.5.003.)

Es sei noch darauf hingewiesen, dass nur die im Buch besprochenen Mittel herausgegriffen und mit ihrer jeweiligen Wertigkeit aufgeführt werden. Das bedeutet, dass einzelne Rubriken ohne Arzneimittelnennung sind, weil es hierzu keine Mittel gibt, die in diesem Buch ausführlich besprochen werden. Das ist durch einen Gedankenstrich (–) gekennzeichnet. Die in den Tabellen hervorgehobenen Rubriken sind zentral für die Mittelfindung.

Inhaltsverzeichnis

Danksagung

Geleitwort

Vorwort

Einleitung

Vorgehensweise und methodischer Ansatz

Einteilung und Differenzierung der Arzneimittel

Teil I Arzneimittel aus dem Mineralreich und Säuren

1 Einzelelemente und Salze

1.1 Einleitung

1.2 Der versteckte Sauerstoff

1.2.1 Oxygenium (Sauerstoff) – Oxyg.

2 Ammonium-Verbindungen

2.1 Allgemeines

2.2 Ammonium muriaticum (Ammoniumchlorid, Salmiak) – Am-m.

2.2.1 Körperliche Symptome

3 Lithium-Verbindungen

3.1 Allgemeines

3.2 Lithium carbonicum (Lithiumkarbonat) – Lith-c.

3.2.1 Körperliche Symptome

3.3 Lithium muriaticum (Lithiumchlorid) – Lith-m.

3.3.1 Körperliche Symptome

4 Beryllium-Verbindungen

4.1 Allgemeines

4.2 Beryllium muriaticum (Berylliumchlorid) – Beryl-m.

4.2.1 Körperliche Symptome

5 Natrium-Verbindungen

5.1 Allgemeines

5.2 Natrium arsenicosum (Natriumarsenit) – Nat-ar.

5.2.1 Körperliche Symptome

5.3 Natrium biboracicum (Natriumborat, Borax venata) – Borx.

5.3.1 Körperliche Symptome

5.4 Natrium carbonicum (Soda) – Nat-c.

5.4.1 Körperliche Symptome

5.5 Natrium hypochlorosum (Bleichlauge) – Nat-hchls./Nat-h.

5.5.1 Körperliche Symptome

5.6 Natrium muriaticum (Kochsalz) – Nat-m.

5.6.1 Körperliche Symptome

5.7 Natrium phosphoricum (Natriumphosphat) – Nat-p.

5.7.1 Körperliche Symptome

5.8 Natrium silicicum (Natriumsilikat) – Nat-sil.

5.8.1 Körperliche Symptome

5.9 Natrium sulphuricum (Glaubersalz) – Nat-s.

5.9.1 Körperliche Symptome

6 Magnesium-Verbindungen

6.1 Allgemeines

6.2 Magnesium carbonicum (Magnesiumkarbonat) – Mag-c.

6.2.1 Körperliche Symptome

6.3 Magnesium muriaticum (Magnesiumchlorid) – Mag-m.

6.3.1 Körperliche Symptome

6.4 Magnesium nitricum (Magnesiumnitrat) – Mag-n.

6.4.1 Körperliche Symptome

7 Kalium-Verbindungen

7.1 Allgemeines

7.2 Kalium bromatum (Kaliumbromid) – Kali-br.

7.2.1 Körperliche Symptome

7.3 Kalium carbonicum (Pottasche) – Kali-c.

7.3.1 Körperliche Symptome

7.4 Kalium silicatum (Kaliumsilikat/Kieselsaures Kalium) – Kali-sil.

7.4.1 Körperliche Symptome

7.5 Causticum (Ätzkalk) – Caust.

7.5.1 Körperliche Symptome

8 Lanthanide

8.1 Allgemeines

8.2 Erbium metallicum – Erb.

8.2.1 Körperliche Symptome

8.3 Thulium metallicum – Thul.

8.3.1 Körperliche Symptome

9 Aurum-Verbindungen

9.1 Allgemeines

9.2 Aurum metallicum (Gold) – Aur.

9.2.1 Körperliche Symptome

9.3 Aurum muriaticum (Goldchlorid) – Aur-m.

9.3.1 Körperliche Symptome

9.4 Aurum muriaticum natronatum (Natriumchloraurat/Natriumgoldchlorid) – Aur-m-n.

9.4.1 Körperliche Symptome

9.5 Aurum sulphuratum (Goldsulfid) – Aur-s.

9.5.1 Körperliche Symptome

10 Sonstige Arzneimittel mineralischen Ursprungs

10.1 Aqua marina (Meerwasser) – Aq-mar.

10.1.1 Körperliche Symptome

11 Säuren

11.1 Allgemeines

11.2 Aceticum acidum (Essigsäure) – Acet-ac.

11.2.1 Körperliche Symptome

11.3 Muriaticum acidum (Salzsäure) – Mur-ac.

11.3.1 Körperliche Symptome

11.4 Phosphoricum acidum (Phosphorsäure) – Ph-ac.

11.4.1 Körperliche Symptome

11.5 Nitricum acidum (Salpetersäure) – Nit-ac.

11.5.1 Körperliche Symptome

Teil II Arzneimittel aus dem Pflanzenreich

12 Einleitung

13 Euphorbiaceae

13.1 Allgemeines

13.2 Hura brasiliensis (Sandbüchsenbaum) – Hura

13.2.1 Körperliche Symptome

14 Gramineae

14.1 Allgemeines

14.2 Saccharum officinale (Zuckerrohr) – Sacch.

14.2.1 Körperliche Symptome

14.3 Triticum vulgare (Weizen) – Tritic-vg.

14.3.1 Körperliche Symptome

15 Loganiaceae

15.1 Allgemeines

15.2 Ignatia amara (Ignatiusbohne) – Ign.

15.2.1 Körperliche Symptome

16 Malvales

16.1 Allgemeines

16.2 Chocolate (Schokolade) – Choc.

16.2.1 Körperliche Symptome

17 Orchidaceae (Orchideen)

17.1 Allgemeines

17.2 Vanilla planifolia (Vanille) – Vanil.

17.2.1 Körperliche Symptome

18 Ranunculaceae

18.1 Allgemeines

18.2 Helleborus niger (Nieswurz) – Hell.

18.2.1 Körperliche Symptome

18.3 Pulsatilla pratensis (Küchenschelle) – Puls.

18.3.1 Körperliche Symptome

18.4 Staphisagria (Stephanskorn) – Staph.

18.4.1 Körperliche Symptome

19 Scrophulariaceae

19.1 Allgemeines

19.2 Buddleia davidii (Schmetterlingsflieder) – Buddl-da.

19.2.1 Körperliche Symptome

20 Solanaceae

20.1 Allgemeines

20.2 Hyoscyamus niger (Schwarzes Bilsenkraut) – Hyos.

20.2.1 Körperliche Symptome

21 Violales

21.1 Allgemeines

21.2 Bryonia alba (Zaunrübe) – Bry.

21.2.1 Körperliche Symptome

21.3 Colocynthis (Koloquinte) – Coloc.

21.3.1 Körperliche Symptome

Teil III Arzneimittel aus dem Tierreich

22 Einleitung

23 Insekten

23.1 Allgemeines

23.2 Musca domestica (Gemeine Stubenfliege) – Musca-d.

23.2.1 Körperliche Symptome

24 Milchmittel (Säugetiere)

24.1 Allgemeines

24.2 Lac caninum (Hundemilch) – Lac-c.

24.2.1 Körperliche Symptome

24.3 Lac (vaccinum) defloratum (entrahmte Kuhmilch) – Lac-d.

24.3.1 Körperliche Symptome

24.4 Lac felinum (Katzenmilch) – Lac-f.

24.4.1 Körperliche Symptome

25 Meerestiere

25.1 Allgemeines

25.2 Ambra grisea (Substanz aus dem Kot des Pottwals) – Ambr.

25.2.1 Körperliche Symptome

25.3 Asterias rubens (Gemeiner Seestern) – Aster.

25.3.1 Körperliche Symptome

25.4 Onychoteuthis banksii (Krallen- oder Hakenkalmar) – Onych-b.

25.4.1 Körperliche Symptome

25.5 Sepia officinalis (Tintenfisch) – Sep.

25.5.1 Körperliche Symptome

25.6 Muscheln

25.6.1 Venus mercenaria (Venusmuschel) – Ven-m.

26 Schlangen

26.1 Allgemeines

26.2 Crotalus cascavella (Waldklapperschlange) – Crot-c.

26.2.1 Körperliche Symptome

26.3 Elaps corallinus (Korallenotter) – Elaps

26.3.1 Körperliche Symptome

26.4 Lachesis muta (Buschmeister) – Lach.

26.4.1 Körperliche Symptome

26.5 Naja tripudians (Kobra, Brillenschlange) – Naja

26.5.1 Körperliche Symptome

27 Vögel

27.1 Allgemeines

27.2 Schwäne

27.2.1 Cygnus bewickii (Zwergschwan) – Cygn-be.

27.2.2 Cygnus cygnus (Singschwan) – Cygn-cy.

27.2.3 Cygnus olor (Höckerschwan) – Cygn-ol.

27.3 Tauben

27.3.1 Columba palumbus (Ringeltaube) – Colum-p.

Teil IV Nosoden und Sarkoden

28 Einleitung

29 Nosoden

29.1 Allgemeines

29.2 Anthracinum (Milzbrand-Nosode) – Anthraci.

29.2.1 Körperliche Symptome

29.3 Carcinosinum (Krebs-Nosode) – Carc.

29.3.1 Körperliche Symptome

29.4 Syphilinum (Syphilis-Nosode) – Syph.

29.4.1 Körperliche Symptome

30 Sarkoden

30.1 Allgemeines

30.2 Lacrimae hominis (Tränenflüssigkeit) – Lacr-h.

30.2.1 Körperliche Symptome

30.3 Muttermittel

30.3.1 Allgemeines

30.3.2 Folliculinum (Östron, Östrogenhormon) – Foll.

30.3.3 Aqua amniota humana (Fruchtwasser) – Aqua amn.

30.3.4 Placenta humana (Mutterkuchen) – Plac.

30.3.5 Chorda umbilicalis/Umbilicus humanus (menschliche Nabelschnur) – Chord-umb.

30.3.6 Vernix caseosa (Käseschmiere) – Ver-ca.

30.3.7 Oxytocin (Hormon)

30.3.8 Lac humanum/Lac maternum (Muttermilch) – Lac-h. und Lac-mat.

Teil V Anhang

31 Arzneimittel in alphabetischer Reihenfolge

32 Literatur

Autorenvorstellung

Anschriften

Sachverzeichnis

Impressum

Teil I Arzneimittel aus dem Mineralreich und Säuren

1 Einzelelemente und Salze

2 Ammonium-Verbindungen

3 Lithium-Verbindungen

4 Beryllium-Verbindungen

5 Natrium-Verbindungen

6 Magnesium-Verbindungen

7 Kalium-Verbindungen

8 Lanthanide

9 Aurum-Verbindungen

10 Sonstige Arzneimittel mineralischen Ursprungs

11 Säuren

1 Einzelelemente und Salze

1.1 Einleitung

Die zentrale Empfindung eines Menschen, auch Vitalempfindung genannt, welcher ein Heilmittel aus dem Mineralreich braucht, lautet: Das Problem bin ich. Mit mir stimmt etwas nicht. Mir fehlen entscheidende Fähigkeiten, um meine Probleme adäquat zu lösen, meinen Alltag zu meistern. Es geht um Mangel, Verlust und Zusammenbruch der eigenen Struktur. Wichtige Schlagworte eines Mineral-Menschen sind: Struktur, Sicherheit, Funktion, Fähigkeit und Leistung. Meist wirken diese Patienten geordnet, um einen logischen Aufbau des Anamnesegesprächs bemüht und bestrebt, das eigene Verhalten zu analysieren und zu erklären. Mitunter kann die Anamnese etwas farblos und schleppend sein. Gestik und Mimik sind eher zurückhaltend und oft wenig ausdrucksstark.

Bei den mineralischen Heilmitteln unterscheiden wir zwischen denen aus Einzelelementen und den Salzen, die aus zwei oder mehr Stoffen zusammengesetzt sind. Letztere können Elemente einer Reihe des Periodensystems enthalten – wie Natrium muriaticum – oder auch Stoffe aus mehreren Reihen wie Magnesium carbonicum. Während es bei dem Natrium-muriaticum-Patienten ausschließlich um die Themen der dritten Reihe (Periode) geht, handelt es sich bei Magnesium carbonicum um eine Kombination der Themen aus Reihe zwei und drei.

In Relation zu Jan Scholtens grundlegendem Beitrag zum Verständnis des mineralischen Reichs sieht Rajan Sankaran eine enge Beziehung zwischen dem Periodensystem und der menschlichen Entwicklung. Demnach entsprechen die Reihen eins bis sieben der Chronologie des menschlichen Daseins von der Empfängnis bis zum Tod, wobei die erste Reihe der Empfängnis entspricht, die zweite der Geburt, die dritte der Kindheit usw. Die Spalten (Stadien) wiederum geben einen Hinweis auf das jeweilige Entwicklungsstadium: Auf der linken Seite wird ein deutlicher Mangel empfunden, in der Mitte ist der Mensch in Bezug auf das Thema der Reihe erfolgreich und rechts droht der Verlust des bisher Erreichten – wieder hinsichtlich der Thematik der entsprechenden Periode.

1.2 Der versteckte Sauerstoff

Die meisten Salze, mit Ausnahme der Halogensalze (Kombinationen mit Fluor, Chlor, Brom, Jod etc.) enthalten zusätzlich noch Sauerstoff (Oxygenium). In diesem Fall müssen die charakteristischen Symptome von Oxygenium bei dem betreffenden Salz-Patienten ebenfalls erkennbar sein. Daher soll das Mittel an dieser Stelle besprochen werden.

„In der Tat ist es der Sauerstoff, der die Themen Ersticken, Gefährdung, Atmen und Überleben in die Salz-Fälle einbringt, denn Sauerstoff ist ein wichtiger Bestandteil vieler Salze wie z.B. der Phosphate, Sulfate, Silicate, Nitrate, Carbonate usw.“ (▶ [13], S. 127)

1.2.1 Oxygenium (Sauerstoff) – Oxyg.

Der potenzierte Sauerstoff befindet sich in Stadium 16 der zweiten Reihe des Periodensystems (Kohlenstoff-Serie), direkt über Sulphur, also relativ weit rechts. Rajan Sankaran hat die zentralen Themen der zweiten Reihe mit folgenden Worten zusammengefasst: „Das Thema der zweiten Reihe folgt auf die Empfängnis, d.h., es geht um ungeborenes Leben und Trennung. Dieser Trennungsprozess spiegelt den Geburtsvorgang wider, indem der Fötus, der bisher Teil der Mutter war (im Mutterleib), sich trennen muss.“ (▶ [40], Bd. 1, S. 196) Die alles entscheidende Frage betrifft mögliche Bewältigungsstrategien eines Lebens außerhalb des Mutterleibs. Wie sollen diese Menschen es schaffen, ohne die Sicherheit und Geborgenheit des Uterus zu überleben? Die eigene Existenz steht noch nicht fest. Sie sind noch nicht in der Welt angekommen, fühlen sich noch lange nicht geerdet. Bei Oxygenium ist der Trennungsprozess schon weit fortgeschritten: Das Baby hat die Geburt heil überstanden, die Enge des Geburtskanals (Stadium 15: Nitrogenium) hinter sich gelassen und nimmt den ersten Atemzug – es lebt. Zur eigenständigen Existenz fehlt nur noch ein letzter Schritt: die Durchtrennung der Nabelschnur (Stadium 17: Fluor). „Im Gegensatz zu Nitrogenium, der sein Überleben noch von der Mutter einfordert, muss Oxygenium sein Problem allein lösen. Niemand kann diesen Atemzug für ihn tun, er muss selbst dafür arbeiten.“ (▶ [13], S. 123) Das Erstickungsgefühl von Nitrogenium geht einher mit der Empfindung von Enge, Druck und Widerstand, das von Oxygenium mit dem Bewusstsein, wenn ich es nicht selbst schaffe, Luft zu holen, dann werde ich sterben. Die Verantwortung liegt allein bei mir.

„Oxygenium sieht sich als Mittelpunkt der Welt, es erachtet sich als unverzichtbar, es fühlt sich autark und unabhängig. Äußere Eindrücke sind für Oxygenium unwichtig und es kümmert sich wenig um seine äußere Erscheinung.“ (▶ [26], S. 120) Geradlinig und unbeirrbar verfolgen Oxygenium-Menschen ihre persönlichen Ziele. Ihr Wunsch nach Unabhängigkeit ist deutlich spürbar. Sie wollen ihren Weg gehen, sich nicht ablenken lassen und sich nicht nach anderen richten. Dabei nehmen sie für sich den Status des Besonderen in Anspruch, halten sich für ebenso essenziell wie das Gas selbst: Sauerstoff ist für uns Menschen absolut lebensnotwendig. Wir können zwar tagelang ohne Wasser und vor allem ohne Nahrung auskommen, aber nur kurzzeitig ohne Luft zum Atmen. Doch trotz aller gelebter Autonomie bleibt im tiefsten Inneren eine Unsicherheit bestehen, an der wir das Heilmittel erkennen können. Es ist der Zweifel, ob sie auch tatsächlich in der Lage sein werden, die an sie gestellten Anforderungen adäquat zu bewältigen, ob sie auch wirklich allein überlebensfähig sind. Sie wollen um jeden Preis unabhängig sein, auf eigenen Füßen stehen, sind sich ihrer Sache aber noch nicht hundertprozentig sicher. Die indische Homöopathin Bhawisha Joshi zitiert eine Oxygenium-Patientin mit den Worten: „Ich wollte immer außerhalb dieser Verpackung sein. Mir wurde schon früh im Leben klar, dass ich auf mich selbst gestellt bin und die Zügel in die eigenen Hände nehmen muss.“ (▶ [13], S. 126) Einerseits fürchten sich Oxygenium-Menschen vor der neuen Herausforderung, andererseits sind sie begierig darauf, der Welt die Stirn zu bieten.

Oxygenium-Kinder sind eigensinnig, ungehorsam und voller Energie – mit einem Wort: unerziehbar. Sie machen nur, wozu sie gerade Lust haben (DD: Sulphur). Und auch im Erwachsenenalter führen diese Personen das Regiment: Sie sind der Chef, die anderen müssen nach ihrer Pfeife tanzen. Dabei sind sie sich oft selbst genug, Menschen sind ihnen eher suspekt, Familienmitglieder ausgenommen. Mitgefühl und Liebe empfinden sie vor allem für Tiere, wenn es sich nicht gerade um Spinnen handelt. Der Schutz von Tier und Umwelt liegt ihnen sehr am Herzen.

Hinter der Fassade von Egozentrismus und scheinbarer Härte verbirgt sich eine tief empfundene Angst davor, verlassen zu werden. Oxygenium-Menschen fühlen sich oft alleingelassen und vernachlässigt. Was auch daran liegen mag, dass sie der Ansicht sind, sie müssten alles alleine schaffen – ohne fremde Hilfe und Unterstützung. (▶ Tab. 1.1)

Tab. 1.1

Entsprechende Rubriken von Oxygenium. (Oxygenium ist im Radar absolut unterrepräsentiert: Es enthält nur Einträge von Jan Scholten. Das Mittel wurde 1996 sowohl von Chetna Shukla, Bombay, als auch von Gerhard Ruster geprüft. Viele Prüfungssymptome, die damals aufgezeichnet wurden, fanden bislang keinen Eingang ins Repertorium.)

Rubrik

Arzneimittel

Gemüt – Beschwerden durch – Missbrauch, Misshandlung; nach (57), 1-w.

Am-m., Ambr., Aster., Aur., Aur-m., Carc., Caust., Foll., Hura, Lac-f., Lac-mat., Nat-c., Puls. 1-w., Hyos., Lac-c., Lach., Naja, Staph. 2-w., Ign., Nat-m., Sep. 3-w.

Gemüt – Beschwerden durch – Missbrauch, Misshandlung; nach – sexuellem Missbrauch; nach (48), 1-w.

Am-m., Ambr., Aster., Aur-m., Caust., Foll., Hyos., Lac-c., Lac-f., Nat-c., Puls. 1-w., Lach., Naja 2-w., Carc., Ign., Nat-m., Sep., Staph. 3-w.

Gemüt – Beschwerden durch – Vernachlässigung; durch (25), 1-w.

Aur., Carc., Ign., Lac-h., Lach., Mag-c., Mag-m., Puls., Sacch., Sacch-a., Sep., Staph. 1-w., Nat-m. 2-w.

Gemüt – Entrüstung, Empörung (62), 1-w.

Ambr., Aster., Aur., Aur-m-n., Bry., Carc., Cygn-be., Foll., Ign., Lac-c., Nat-c. 1-w., Coloc., Nat-m. 2-w., Staph. 3-w.

Gemüt – Furcht – Armut, vor (65), 2-w.

Ambr., Borx., Kali-c., Lach., Nit-ac., Puls., Staph., Syph., Tritic-vg. 1-w., Sep. 2-w., Bry. 3-w.

Gemüt – Gleichgültigkeit, Apathie – Erscheinung, sein Äußeres; gegen die persönliche (18), 1-w.

Lac-h., Lac-mat., Nat-sil. 1-w.

Gemüt – Selbstsucht, Egoismus (65), 2-w.

Aq-mar., Aur-m-n., Caust., Choc., Cygn-be., Ign., Lac-h., Lach., Nat-m., Nit-ac., Sacch., Sep., Staph. 1-w., Puls. 2-w.

Gemüt – Wahnideen – anerkannt, geschätzt; sie würde nicht (30), 1-w.

Aur., Cygn-be., Musca-d., Puls., Tritic-vg., Vanil. 1-w., Carc. 2-w.

Gemüt – Wahnideen – Opfer; sie sei ein (3), 1-w.

–

Gemüt – Wahnideen – vernachlässigt – er würde vernachlässigt (32), 1-w.

Aur-m-n., Carc., Crot-c., Lac-f., Mag-m., Naja, Nat-m., Nat-sil., Puls., Sacch., Sep., Staph., Tritic-vg. 1-w., Lac-h. 2-w.

Träume – Räuber, Diebe, Einbrecher (63), 1-w.

Lac-d., Lac-h., Mag-m., Nat-ar., Nat-c. 1-w., Aur., Kali-c. 2-w., Mag-c., Nat-m. 3-w.

Träume – Würmer (10), 1-w.

Choc., Musca-d. 1-w.

Haut – Vitiligo (24), 1-w.

Ign., Nat-c., Nat-m., Sep. 1-w.

1.2.1.1 Körperliche Symptome

Mittelweisend ist das große Verlangen nach frischer Luft. Während der Anamnese atmen Oxygenium-Patienten immer wieder tief durch. Ferner ist der potenzierte Sauerstoff ein wichtiges Mittel bei asthmatischen Beschwerden mit Atemnot, vor allem nachts zwischen zwei und drei Uhr. Oxygenium-Menschen ist es meist zu heiß; warme Räume, vor allem solche, in denen sich viele Menschen aufhalten – wo die Luft knapp ist – sind ihnen sehr unangenehm und sie suchen das Weite. Aufgrund ihrer Tierliebe sind sie Vegetarier aus Überzeugung: Sie wollen keine Tiere im Leib haben. (▶ [26], S. 121) Ihr Appetit ist schier unstillbar: Sie können immer essen. Während sie abends nicht ins Bett finden, kommen sie morgens nur unter Mühen wieder heraus. Laut Bhawisha Joshi ist Oxygenium „ein gutes Mittel bei nervösen Erschöpfungszuständen und Auszehrung. Es ist auch ein gutes Palliativum bei Krebs in den letzten Stadien.“ (▶ [13], S. 129)

Typisch Oxygenium

Geradlinige, auf sich selbst bezogene Menschen, die sich nichts sagen lassen wollen und am liebsten alles alleine machen. Großes Verlangen nach Freiheit und Unabhängigkeit. Beschwerden durch Atemnot und Erschöpfung.

Thema: Kummer durch das Gefühl, allein gelassen und vernachlässigt zu werden

2 Ammonium-Verbindungen

2.1 Allgemeines

Ammonium selbst ist kein Element wie Natrium, Magnesium oder Kalium, sondern die Verbindung aus Nitrogenium (Stickstoff) und Hydrogenium (Wasserstoff). Thematisch haben wir es hier mit den spezifischen Empfindungen der ersten beiden Reihen des Periodensystems zu tun.

Hydrogenium ist ein Gas und befindet sich in der ersten Spalte (Stadium 1) der Wasserstoff-Serie (erste Reihe), es ist das erste Mittel, das im Periodensystem aufgeführt wird. Laut Jan Scholten und Rajan Sankaran entspricht die Wasserstoff-Serie dem Zustand kurz vor bzw. während der Zeugung: Die Existenz steht noch infrage. In diesem frühen Entwicklungsstadium ist noch keine Struktur vorhanden, die Patienten haben das Gefühl, noch nicht materialisiert zu sein. Ihre basale Empfindung kreist um die alles entscheidende Fragestellung: Bin ich oder bin ich nicht? „Sie suchen die Verbindung mit einer Form, die ihnen ein Gefühl von Existenz vermittelt.“ (▶ [40], Bd. 1, S. 132) – Sie haben den Eindruck, ein Baby ohne Körper zu sein.

Menschen, deren Heilmittel Hydrogenium (Hydrog.) ist, fühlen sich isoliert und getrennt von der Welt – ohne Schutz und Sicherheit. Sie bilden sich ein, nicht dazuzugehören, empfinden eine innere Leere, fühlen sich vernachlässigt, nicht wahrgenommen, so als wären sie für andere nicht vorhanden. Um ihren Schmerz zu kompensieren, suchen diese Menschen permanent nach Aufmerksamkeit und Anerkennung.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!