18,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: E-BOOKARAMA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

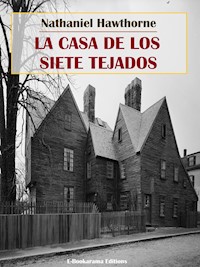

El gran crítico y poeta T. S. Eliot dijo una vez que la mejor novela escrita en inglés era "La casa de los siete tejados" de Nathaniel Hawthorne, uno de los dos grandes novelistas norteamericanos del siglo XIX. Este gran clásico es una novela sobrecogedora, ejemplo máximo del gótico americano y publicada en 1851.

En los últimos años del siglo XVII, en una pequeña ciudad de Nueva Inglaterra, el venerable coronel Pyncheon decide construirse una ostentosa mansión en el lugar donde antes se había levantado la cabaña de Mathew Maule, un hombre oscuro y terrorífico que había sido condenado por brujería en un juicio presidido por el coronel. El día de su ejecuón, de camino al cadalso, Maule había señalado al coronel y le había dedicado una maldición: ‘Dios le hará beber sangre’. El día de la inauguración de la casa, Pyncheon muere repentinamente. Y el infortunio se perpetuará en sus descendientes...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Nathaniel Hawthorne

La casa de los siete tejados

Tabla de contenidos

LA CASA DE LOS SIETE TEJADOS

Prólogo del autor

1. La antigua familia Pyncheon

2. El pequeño escaparate

3. El primer cliente

4. Un día tras el mostrador

5. Mayo y noviembre

6. La fuente de Maule

7. El invitado

8. El Pyncheon de la actualidad

9. Clifford y Phoebe

10. El jardín de los Pyncheon

11. La ventana arqueada

12. El daguerrotipista

13. Alice Pyncheon

14. El adiós de Phoebe

15. La mueca y la sonrisa

16. La habitación de Clifford

17. El vuelo de dos búhos

18. El gobernador Pyncheon

19. Los ramilletes de Alice

20. La flor del Edén

21. La partida

LA CASA DE LOS SIETE TEJADOS

Prólogo del autor

Cuando un escritor llama a su obra romance, no es muy necesario añadir que desea señalar un enfoque determinado, tanto en lo referente a la forma como al contenido, lo que no se habría sentido obligado a especificar de haber decidido escribir una novela. Se supone que esta última modalidad de composición presenta los hechos con una fidelidad descrita al minuto, no solamente en lo relativo a la experiencia posible del ser humano, sino al transcurso probable y habitual de la misma. El romance, en cambio —que, aunque como pieza artística debe ceñirse con rigidez a las normas, y aunque transgreda las mismas al apartarse de la verdad del sentimiento albergado por el corazón humano—, permite al autor presentar cierta realidad en circunstancias que sean de su propia elección o creación. Además, si el creador lo considera apropiado, puede manipular el medio para intensificar o atenuar las luces de la obra, así como profundizar y enriquecer sus sombras.

El autor será capaz, sin duda, de hacer un uso en extremo moderado de los privilegios aquí mencionados, con especial atención a la proporción del elemento fantástico, que añadirá para dar a su obra un toque ligero, delicado y evanescente, más que como ingrediente básico del plato que ofrece a su público. Difícilmente se le puede acusar, no obstante, de cometer un crimen literario aun cuando descuide dicha moderación.

En la presente obra, el autor se ha propuesto —aunque con qué grado de éxito, por suerte, no le corresponde juzgarlo— no traspasar los límites de la inmunidad creativa. Este relato se enfoca como obra romántica por el intento de relacionar un tiempo ya pasado con el momento presente. Se trata de una leyenda que se prolonga por sí misma, desde una época ahora difuminada por la distancia hasta llegar a la luz de nuestros días. Por otro lado transporta hasta el presente parte de esa mítica bruma que la acompaña, y que el lector, dependiendo de sus gustos, puede o bien pasar por alto o bien dejar flotar de forma casi imperceptible sobre los personajes y hechos por mor del efecto pintoresco. Quizá el entramado narrativo posea una urdimbre tan simple que requiera este recurso, y, al mismo tiempo, dificulte más aún su entendimiento.

Muchos escritores hacen hincapié en una moraleja definida a la que destinan sus obras. Con tal de no carecer de ella, el autor ha ideado una moraleja propia. A saber: la realidad de que el mal obrado por una generación pervive en las siguientes, y que, al no contar éste con la ventaja del paso del tiempo, se convierte en un menoscabo genuino e incontrolable. Al respecto, el autor sentiría una gratificación singular si este romance convenciera a la humanidad —o, de hecho, a cualquiera de su componentes— del despropósito que supone verter sobre las cabezas de desafortunados herederos una montaña de oro o propiedades mal habidos, que, desde ese instante, no harían otra cosa que aplastar y demoler a los receptores hasta que la masa acumulada se desintegrara y sólo quedasen los átomos originales.

Pese a actuar de buena fe, el autor no osa imaginar ni por un segundo la posibilidad de albergar tal esperanza. Cuando los romances enseñan algo o producen cualquier resultado efectivo, suele ser gracias a un proceso mucho más sutil que no tan manifiesto. Por ello, el escritor no ha considerado útil ensartar la historia en una moraleja, como si de una picana de acero se tratara —o, mejor dicho, como si clavara una mariposa en un alfiler—, privándola así de vida y provocando que se convirtiera en un ser rígido con una apostura desgarbada y poco natural. Una verdad rotunda, de hecho, forjada con detenimiento, habilidad y atención al detalle, que se intensifica a cada paso y que culmina al final del desarrollo de una obra de ficción, puede contribuir a la gloria artística, pero jamás será más cierta, y pocas veces más evidente, en la última página que en la primera.

Tal vez, el lector decida situar en una localidad real los hechos imaginarios descritos en esta narración. De haberlo permitido la relación histórica —que fue esencial para la planificación inicial, aunque ligeramente—, el autor lo habría impedido por todos los medios. Por no mencionar otras objeciones, esto expone el romance a un tipo de crítica inflexible y en extremo peligrosa, pues acerca las descripciones imaginadas por el autor al momento en que entrarán en contacto, de forma casi segura, con las realidades del momento. No era parte de su objetivo, no obstante, describir costumbres locales, ni entrometerse en los rasgos definitorios de una comunidad por la cual profesa el debido respeto y siente la natural consideración. El autor confía en que no se considere una ofensa imperdonable el hecho de que haya creado una calle cuya existencia no viola los derechos individuales de nadie, ni el apropiarse de una gran extensión de terreno sin propietario visible, ni el construir una casa con unos materiales que llevan siglos usándose para la construcción de castillos en el aire.

En cuanto a los personajes de la historia —aunque ellos se jacten de pertenecer a un antiguo linaje de renombre— son fruto de la imaginación del autor, o, en todo caso, una combinación de características de creación propia. Las virtudes de estos individuos no enaltecen, ni sus defectos redundan, en lo más mínimo, en el descrédito de la venerable ciudad en la que aseguran habitar. El autor se sentiría feliz, por tanto, si el libro se leyera estrictamente como un romance —y sobre todo en la zona en la que se ha inspirado—, pues la obra está mucho más vinculada a las nubes que nos cubren que a cualquier porción del suelo real del condado de Essex.

Lenox, 27 de enero de 1851

1. La antigua familia Pyncheon

En una de nuestras ciudades de Nueva Inglaterra, a medio camino de una calle secundaria, se levanta una casa de madera desvaída por el paso del tiempo, con siete tejados de puntiagudos hastiales, orientados hacia diversos puntos cardinales, y una imponente chimenea encerrada en medio de todos ellos. El lugar es la calle Pyncheon, la casa es la antigua casa Pyncheon, y un olmo de amplia circunferencia, plantado justo delante de la puerta, es conocido por todo hijo de vecino con el pomposo nombre de Olmo Pyncheon. En mis visitas ocasionales a la mencionada ciudad, pocas son las veces en que no paso por la calle Pyncheon para darme el gusto de atravesar las sombras de esas dos antigüedades: el imponente olmo y el edificio deteriorado por los rigores climatológicos.

El aspecto de la venerable mansión siempre me ha conmovido cual semblante humano, pues no sólo tiene impresas las huellas externas de las tormentas y la luz solar, sino que también se refleja en su fachada la expresión del largo lapso de la vida mortal y de las consecuentes vicisitudes que allí han acontecido. De tener que relatarse éstas con fidelidad, obtendríamos una narración de no poco interés e ilustración, poseedora, además, de una unidad ciertamente notable, que podría antojarse el resultado de una composición artística. No obstante, la historia incluiría una sucesión de hechos que se desarrollarían durante buena parte de dos siglos, y, escritos con mesura razonable, ocuparían un volumen con hojas de folio o duodécimos más largo que el apropiado para los anales históricos de toda Nueva Inglaterra sobre un período similar. Por todo ello es un imperativo resumir la mayoría de las anécdotas en las que tradicionalmente la antigua casa Pyncheon, también conocida como la casa de los siete tejados, ha sido la protagonista. Así pues con un breve resumen de las circunstancias en las que se construyó la casa y un rápido vistazo a su pintoresco exterior a medida que, bajo el azote del predominante viento del este, va oscureciéndose —y aún con mayor intensidad en los rincones más verdosos de muros y tejados, por efecto del musgo—, daremos inicio a la verdadera acción de nuestro relato en una época no muy alejada de la presente. Con todo, habrá cierta conexión con el pasado remoto —una referencia a hechos y personajes olvidados, y a actitudes, sentimientos y opiniones, práctica o totalmente obsoletos—, que, si se transmite de forma adecuada al lector, servirá para dar muestra de la cantidad de antiguos ingredientes necesarios para crear el más fresco enfoque de la vida humana. Teniendo esto en cuenta deberían extraerse importantes conclusiones de una verdad no considerada en su justa medida: que la actuación de la generación pasada es el germen que puede y debe dar un fruto bueno o malo en un tiempo muy distante; que, junto con la semilla de la cosecha meramente temporal —conveniencia, según los mortales—, se siembran de forma inevitable las simientes de una cosecha más perdurable, que puede ensombrecer su posteridad.

La casa de los siete tejados, pese a lo antigua que parece ahora, no fue la primera residencia erigida por el hombre civilizado en ese punto exacto del territorio. La calle Pyncheon antes tenía el nombre más humilde de Maule’s Lane, por el apellido del ocupante primigenio del terreno, cuya granja estaba al final de un camino de vacas. Una fuente natural de agua fresca y deliciosa —extraño tesoro en una península rodeada por el mar, donde se había construido el asentamiento puritano— había inspirado a Matthew Maule para construir una cabaña, enclenque y con techo de paja, en ese preciso lugar, aunque en esa época quedaba bastante alejada del centro de la aldea. Con el crecimiento de la población, no obstante, transcurridos unos treinta o cuarenta años, el paraje ocupado por esa rudimentaria casucha se convirtió en un solar en extremo codiciado por un importante y poderoso personaje. Con objeto de adueñarse del solar, argumentó convincentes razones al propietario del mismo y de un trecho adyacente de terreno, aduciendo ser poseedor de un permiso legal. El coronel Pyncheon, el solicitante, como hemos deducido gracias a las descripciones que de él se conservan, era conocido por una enérgica y férrea determinación. Matthew Maule, por otra parte, pese a ser un hombre poco claro, se mostró terco en la defensa de lo que consideraba un derecho propio. Así pues, durante varios años consiguió preservar el par de hectáreas de terreno que había labrado en el bosque hasta convertirlo en huerta y hogar propios con el sudor de su frente.

Se desconoce la existencia de relato escrito alguno sobre esta disputa. Nuestro conocimiento de todo el asunto se deriva de la sabiduría popular. Por lo que sería un atrevimiento y, sin lugar a dudas, una injusticia, aventurar una opinión contundente sobre los particulares del caso. Sin embargo parece que, cuando menos, se cuestionó si la solicitud del coronel Pyncheon no se habría excedido de forma indebida en sus límites con objeto de apoderarse de las reducidas tierras de Matthew Maule a lo largo y ancho. Lo que ratifica aún más esta sospecha es el hecho de que la mentada controversia entre dos contendientes tan desiguales —en una época, pese a lo que la alabemos, en la que las influencias personales tenían mucho más peso que en la actualidad— estuvo años sin decidirse, y llegó a término sólo con la muerte de la parte que ocupaba el terreno objeto de la disputa. En la actualidad, las circunstancias de su muerte también se consideran de forma distinta a cómo fueron valoradas hace un siglo y medio. Se trató de una muerte que mancilló con tal ignominia al habitante de la casucha, que el arar el reducido terreno que ocupaba su hogar para borrar su paso por allí y su recuerdo de la memoria de los hombres se convirtió prácticamente en un acto religioso.

El viejo Matthew Maule, en pocas palabras, murió ejecutado por el crimen de brujería. Fue uno de los mártires de ese terrible engaño que debería enseñarnos, entre sus otras lecciones, que las clases influyentes y quienes se creen con derecho a erigirse en dirigentes del pueblo están totalmente expuestos a la encendida injusticia tan característica de la turba más enfebrecida. Clérigos, jueces y estadistas —las personas más sabias y pacíficas de su época— se encontraban en el círculo más próximo a la horca, eran los que con mayor fervor aplaudían el acto sangriento y fueron los últimos en confesarse lamentablemente equivocados. Si alguna parte de su proceder puede merecer menos condena que otra, ésa fue la peculiar falta de criterio con el que perseguían no sólo a pobres y ancianos, como en las antiguas matanzas ordenadas en los tribunales, sino a personas de toda índole: a sus semejantes, hermanos y esposas. Entre las ruinas humanas de cascotes tan diversos, no es de extrañar que un hombre de condición tan desdeñable como Maule tuviera que recorrer la senda del martirio hasta la colina de la ejecución pasando prácticamente desapercibido entre sus compañeros penitentes. Sin embargo, en los años posteriores, cuando el frenesí de esa terrible era se hubo mitigado, se recordó cómo el coronel Pyncheon había sumado su voz al clamor popular para limpiar la tierra de brujería. Tampoco faltaron los rumores sobre la odiosa acritud con la que el coronel había perseguido la condena de Matthew Maule.

Todos sabían que la víctima era consciente de la animadversión personal en la conducta de su perseguidor hacia él, y que declaró que lo habían perseguido hasta la muerte por sus terrenos. En el momento de la ejecución —con la soga al cuello y mientras el coronel Pyncheon contemplaba la escena, sentado a lomos de su caballo y ensimismado—, Maule se había dirigido al coronel desde el patíbulo y había pronunciado una profecía, el contenido de la cual, al igual que los cuentos que se relatan junto a la hoguera, se ha transmitido palabra por palabra. «Dios… —dijo el hombre moribundo, señalando con un dedo y una mirada horrenda al impertérrito rostro de su enemigo—: ¡Dios le dará sangre para beber!».

Tras la muerte del conocido hechicero, su humilde morada se había convertido en un botín del que el coronel Pyncheon pudo apoderarse. Sin embargo, cuando se supo que éste pretendía levantar una mansión familiar —espaciosa, construida con contundente madera de roble y diseñada para perdurar durante generaciones en el lugar ocupado otrora por la cabaña de troncos de Matthew Maule—, los más chismosos de la aldea empezaron a menear la cabeza con reprobación. Esas mismas personas, que no expresaron duda alguna sobre si el inquebrantable puritano había actuado como un hombre de conciencia e integridad durante el proceso previamente planificado, sí comentaron que el coronel estaba a punto de construir su casa sobre una sepultura de alguien que no descansaba en paz. Su hogar incluiría la morada de un hechicero muerto y enterrado, y, por tanto, proporcionaría a su fantasma cierto privilegio a la hora de errar por sus nuevos aposentos, por las alcobas a las que los futuros novios llevarían a su novias y donde nacería la sangre de la sangre de la familia Pyncheon. Lo terrorífico y despreciable del delito de Maule, y lo lamentable de su castigo, oscurecería las paredes recién encaladas y las impregnaría con la esencia de una casa vieja y melancólica. De ser así —y teniendo en cuenta que la mayoría del terreno estaba rodeado por el virginal suelo del bosque—, ¿por qué preferiría el coronel Pyncheon un lugar que ya había sido maldito?

Sin embargo, el soldado y magistrado puritano no era un hombre que se dejara apartar de sus planes preconcebidos, ni por el miedo al fantasma de un hechicero ni por ningún endeble sentimentalismo de cualquier clase, pese a lo razonado que este último pudiera ser. De haberle comentado alguien que allí se respiraba una atmósfera viciada, podría habérselo pensado mejor, aunque estaba dispuesto a enfrentarse con un espíritu maligno en su territorio. Aferrándose al sentido común, tan imponente y resistente como bloques de granito unidos con una férrea determinación, como con abrazaderas de acero, siguió con su plan inicial sin tan siquiera imaginar objeción posible al mismo. En lo que se refiere a la delicadeza, o a cualquier escrúpulo que una sensibilidad más refinada pudiera haberle enseñado, el coronel, como la mayoría de los de su clase y generación, era incorregible. Por ello cavó las bodegas y puso los profundos cimientos de su mansión en el recuadro de terreno del que Matthew Maule, cuarenta años antes, había retirado las hojas caídas. Resultó un hecho curioso, y, como opinaron algunos, un mal augurio, que el agua de la fuente antes mencionada perdiera todo su delicioso sabor y su cualidad prístina en cuanto los peones iniciaron sus labores. Ya fuera porque su nacimiento se vio alterado por la profundidad de la nueva bodega o por cualquier otra causa más sutil que subyaciera en el fondo, es un hecho cierto que el agua de la fuente de Maule, como seguían llamándola, se tornó áspera y salobre. Este hecho puede comprobarse incluso en la actualidad, y cualquier anciana del vecindario asegurará que provoca problemas intestinales a quienes sacian su sed allí.

El lector puede considerar un hecho singular que el jefe de carpintería del nuevo edificio fuera, nada más y nada menos, que el hijo del mismo hombre a quien habían arrebatado, de sus manos muertas, la propiedad del terreno. Es bastante probable que ese jefe de carpintería fuera el mejor de su época o, quizá, el coronel considerase oportuna su contratación, o tal vez lo empujara a actuar así algún sentimiento de naturaleza más positiva: evitar abiertamente cualquier animosidad contra la progenie de su enemigo caído. Tampoco es descartable que, teniendo en cuenta el carácter burdo y realista que por lo general da la edad, el hijo quisiera ganar honradamente unos peniques, o, mejor dicho, una cuantiosa suma de libras esterlinas del bolsillo del enemigo mortal de su padre. En cualquier caso, Thomas Maule se convirtió en el arquitecto de la casa de los siete tejados y realizó su trabajo con tanta diligencia que la estructura de madera levantada por sus manos todavía se mantiene en pie.

Así se construyó la gran casa. Teniendo en cuenta lo familiar que resulta para el recuerdo del escritor —puesto que para él ha sido objeto de curiosidad desde la infancia, tanto como ejemplo de la mejor y más resistente arquitectura de una época ya pasada, como el escenario de unos hechos más llenos de interés humano, quizá, que los de un gris castillo feudal—, con su ajada y avanzada edad de adusto edificio, es más difícil imaginar la radiante novedad con la que recibió por vez primera la luz del sol. La impresión que provoca el estado actual de la casa, en la distancia que dan los ciento sesenta años transcurridos, ensombrece, de modo inevitable, la imagen que habríamos contemplado la mañana en que el magnate puritano invitó a toda la ciudad a visitarla. Iba a celebrarse una ceremonia de consagración, tan festiva como religiosa. Una oración y un sermón del reverendo señor Higginson, así como el cántico de un salmo en la voz de la comunidad se tornaría un acto aceptable para los gustos menos refinados gracias al espirituoso, la sidra, el vino y el coñac, en copiosa efusión. A esto hay que sumar, como afirman algunas autoridades: un buey, asado de cabeza a rabo, o al menos, por el peso y la sustancia de un buey servidos en pedazos más manejables e incluso en forma de carne picada; la carcasa de un ciervo, abatido a unos doce kilómetros de allí, que había servido para preparar una empanada de enorme circunferencia; y un bacalao de veintisiete kilos, atrapado en la bahía, que se había cocinado en un sabroso caldo de pescado. En resumidas cuentas: los vahos de la cocina, escupidos por la chimenea de la nueva casa, impregnaron la atmósfera con el efluvio de las carnes bovinas, de caza, de aves y pescados, especiados con perfumadas hierbas aromáticas y cebollas en abundancia. El simple olor de una celebración así, que penetraba en las narinas de todo el mundo, era a un tiempo invitación y delicia.

Maule’s Lane —o la calle Pyncheon, como prefería llamársela ahora, por cuestión de decoro— estaba abarrotada, a la hora prevista, como si se tratara de una congregación de feligreses de camino a la iglesia. A medida que iban acercándose, todos los invitados levantaban la vista hacia el imponente edificio que en lo sucesivo ocuparía su posición entre las moradas de la humanidad. Allí se alzaba la casa, algo retirada del final de la acera, pero como muestra de orgullo y no de modestia. Todo el exterior estaba adornado con curiosas figuras, diseñadas con un aire grotesco de estilo gótico y dibujadas o grabadas sobre el radiante enlucido, compuesto de cal, guijarros y pedacitos de cristal, extendido sobre los tablones de madera. Visibles desde los cuatro costados, los siete tejados apuntaban puntiagudos hacia el cielo y tenían el aspecto de formar parte de una congregación de edificios que respiraban a través de los espiráculos de una única y gran chimenea. Las numerosas celosías, con sus pequeños cristales con forma de diamante, dejaban entrar la luz del sol en el vestíbulo y la cámara principal, aunque en la segunda planta, que sobresalía exageradamente sobre la planta baja y servía a su vez de base retraída para la tercera, la luz proyectaba una penumbra umbrosa y lúgubre en las habitaciones de las plantas más bajas. Había una globos tallados en madera anexos a las plantas que sobresalían. Unas pequeñas varas espirales de acero embellecían cada una de las siete cúspides. En la parte triangular del tejado que daba a la calle, había un reloj de sol, colocado esa misma mañana, y sobre cuya esfera los rayos todavía estaban marcando el paso de la primera y luminosa hora de una historia que no estaba destinada en absoluto a ser luminosa. Por todas partes había virutas, astillas, guijarros y restos de ladrillos partidos desparramados; éstos, junto con la tierra recién removida, sobre la que la hierba no había empezado a crecer, acrecentaban la impresión extraña y novedosa de una casa que todavía debía encontrar un hueco entre los intereses cotidianos de los hombres.

La entrada principal, prácticamente de la misma anchura que la del pórtico de una iglesia, quedaba justo en el ángulo entre los dos tejados de la fachada, y tenía enfrente un porche abierto, con bancos bajo su techumbre. Por esa puerta en forma de arco, mientras se limpiaban los pies en el novísimo umbral, pasaron clérigos, ancianos, magistrados, diáconos y cuanto miembro de la aristocracia hubiera en la ciudad o el condado. Por allí también pasaba la clase plebeya con la misma libertad que sus superiores y en mayor número. Sin embargo, en cuanto entraban, había dos miembros del servicio que conducían a algunos de los invitados del vecindario a la cocina y llevaban a otros a las estancias más majestuosas, mostrándose igualmente hospitalarios con todos, aunque sin dejar de estudiar con detenimiento la alta o baja cuna de cada uno de los visitantes. En esa época, los atuendos de terciopelo, sobrios aunque lujosos, las almidonadas golas y bandas, los guantes bordados, las venerables barbas y los semblantes autoritarios facilitaban la distinción entre caballeros de la aristocracia y comerciantes, con sus ademanes lentos y pesados, y entre éstos y los peones, con sus jubones de cuero, paseándose, atónitos, por la casa que tal vez habían ayudado a construir.

Se daba una circunstancia poco propicia que suscitaba una incomodidad difícil de ocultar en el ánimo de unos cuantos de los visitantes más puntillosos. El fundador de esa majestuosa mansión —un caballero que destacaba por la franca e imponente cortesía de su conducta— tendría, sin duda, que haber estado presente en el vestíbulo y haber ofrecido la primera salutación de bienvenida a tanto personaje eminente, pues éstos se habían personado en el lugar para honrar su solemne celebración. Sin embargo, no pudo vérsele por allí; ni siquiera los asistentes más favorecidos lo habían visto. Ese aletargamiento por parte del coronel Pyncheon se hizo incluso más incomprensible cuando hizo aparición el segundo dignatario de la provincia y también se encontró con una recepción en absoluto ceremoniosa. Aunque su visita fuera uno de los acontecimientos más anunciados del día, el vicegobernador había descendido de su caballo, había ayudado a descabalgar a su esposa, montada a sentadillas, había cruzado el umbral del coronel, y no había tenido más recibimiento que el del mayordomo.

Este personaje —un hombre de pelo cano, de porte tranquilo y muy respetable— consideró necesaria una explicación de por qué el señor seguía en su estudio o aposento privado, donde hacía una hora que había entrado al tiempo que había expresado el deseo de no ser molestado bajo ningún concepto.

—¿Es que no entiendes, buen hombre —dijo el magistrado jefe del condado, llevando al criado a un aparte— que este hombre es nada más y nada menos que el vicegobernador? ¡Llama al coronel Pyncheon de inmediato! Sé que esta mañana ha recibido misivas de Inglaterra y, entretenido en su lectura y reflexión profundas, puede que haya transcurrido una hora sin que se percate de la llegada del invitado en cuestión. Pero creo que se sentirá disgustado si permites que no brinde la cortesía que merece uno de nuestros principales gobernantes, al que puede considerarse representante del rey Guillermo, en ausencia del gobernador. Llama a tu señor de inmediato.

—No, disculpe, su señoría —respondió el hombre con gran perplejidad, aunque con una reticencia tal que era sorprendente indicativo de la dureza y severidad del mando doméstico del coronel Pyncheon—. Las órdenes de mi señor han sido sobremanera estrictas y, como ya sabe su señoría, no admite la aplicación del criterio personal en lo referente al cumplimiento de las órdenes por parte de quienes están a su servicio. Que abra quien se atreva esa puerta, yo no osaré hacerlo, ¡ni aunque fuera el mismísimo gobernador quien me lo ordenara!

—¡Aparte, aparte, señor magistrado! —exclamó el vicegobernador, que había escuchado por casualidad la conversación anterior y se sentía en una posición lo bastante elevada para mofarse de la dignidad del otro—. Me encargaré personalmente de esta cuestión. Ha llegado la hora de que el buen coronel salga a saludar a sus amigos. De lo contrario, podríamos sospechar que ha tomado demasiado de ese vino dulce de Canarias y que lo ha hecho de forma en extremo deliberada, ¡cuando ese tonel habría que espitarlo para rendir honores a este día! Pero, puesto que se está haciendo el remolón, ¡yo mismo me encargaré de recordárselo!

Cumpliendo con lo dicho, con tales pisotones de sus poderosas botas de montar que habrían podido oírse hasta en el más remoto rincón de los siete tejados, avanzó hacia la puerta que le señaló el criado e hizo que en sus nuevos cristales resonara un golpeteo poderoso y despreocupado. A continuación, mirando con una sonrisa a los espectadores, se quedó a la espera de una respuesta. Como no recibiera ninguna, no obstante, volvió a tocar, pero con el mismo resultado insatisfactorio. Y en ese momento, un tanto colérico, el vicegobernador levantó el pesado puño de su espada, con el que golpeó y aporreó de tal forma la puerta que, como observaron entre susurros algunos de los presentes, el traqueteo podría haber levantado a los muertos. Pese a ello, el estruendo no tuvo ningún efecto soliviantador en el coronel Pyncheon. Cuando el ruido se acalló, el silencio en la casa fue profundo, temible y sofocante, a pesar de que la lengua de muchos asistentes ya se había soltado por un par de furtivas copas de vino o espirituoso.

—¡Qué extraño, en verdad! ¡Muy extraño! —exclamó el vicegobernador, cuya sonrisa se tornó ceñuda mueca—. Pero, visto que nuestro anfitrión nos da el buen ejemplo de olvidar la ceremoniosidad, yo también puedo ignorarla y sentirme libre de invadir su privacidad.

Intentó abrir, pero el pomo se le escapó de un tirón, la puerta se abrió de golpe y dejó pasar una violenta corriente de aire procedente del portal principal, que recorrió todos los pasadizos y departamentos de la casa nueva como un profundo suspiro. Hizo zozobrar los vestidos de seda de las señoras, ondeó los largos tirabuzones de la pelucas de los señores, agitó los visillos y cortinas de las ventanas de los dormitorios, y provocó por todas partes un singular estremecimiento, que, con todo, se asemejó más a uno de esos ruidos que se emiten para exigir silencio. Una estela de perplejidad y temerosa anticipación —nadie sabía por qué la sentía, ni qué la provocaba— se había apoderado de los presentes.

Sin embargo, todos acudieron en masa hacia la puerta ya abierta y, por la ansiedad de su curiosidad, empujaron al vicegobernador, al que obligaron a entrar por delante de ellos. A primera vista no observaron nada extraordinario: una habitación hermosamente amueblada, de proporciones moderadas y en cierto modo ensombrecida por las cortinas; libros dispuestos en las estanterías; un gran mapa en la pared y, también colgado allí, un retrato del coronel Pyncheon, bajo el cual se encontraba el modelo original con una estilográfica en la mano y sentado en un sillón con brazos de madera de roble. Cartas, pergaminos y hojas de papel en blanco estaban sobre la mesa que tenía delante. Parecía estar mirando a la multitud curiosa, enfrente de la cual se encontraba el vicegobernador. El anfitrión lucía una mueca en su rostro oscuro e imponente, como si lo invadiera el resentimiento por la obstinación que había empujado a los asistentes a invadir su retiro privado.

Un niño pequeño —el nieto del coronel y el único ser humano que se había atrevido a tenerle confianza— se abrió paso entre los invitados y corrió hacia la figura del hombre que permanecía sentado; se detuvo a medio camino y empezó a chillar, aterrorizado. Las demás personas, temblorosas como las hojas de un árbol, se estremecieron al unísono, se acercaron aún más al anfitrión y observaron que había cierta distorsión poco natural en la rigidez de la mirada del coronel Pyncheon. Observaron que tenía sangre en la gola y que su barba cana estaba teñida del mismo rojo. Era demasiado tarde para socorrerlo. El puritano con corazón de acero, el perseguidor implacable, el hombre de mano de hierro y voluntad inquebrantable ¡estaba muerto! ¡Muerto, en su casa nueva! Cuenta la leyenda —a la que sólo aludiremos para dar un tinte de sobrecogimiento supersticioso a un escenario que tal vez no resultara lo bastante lúgubre sin él— que alguien alzó la voz para hablar entre los invitados, una voz cuya entonación era como la del viejo Matthew Maule, el hechicero ejecutado: «¡Dios le ha dado sangre de beber!».

Así pues esa invitada —la única que no falla nunca a la hora de colarse, tarde o temprano, en la morada de todos los seres humanos—, la muerte, ¡había cruzado el umbral de la casa de los siete tejados!

El repentino y misterioso final del coronel Pyncheon provocó gran revuelo en su época. Hubo muchos rumores, algunos de los cuales han llegado con vaguedad hasta nuestros días, sobre las pruebas visibles de violencia: unas marcas de dedos en el cogote del muerto y la huella de una mano ensangrentada en su gola. Se dijo que su puntiaguda barba estaba despeinada, como si se la hubieran mesado con furia o hubieran tirado de ella con violencia. Se aseguró que la celosía próxima a la silla del coronel estaba abierta, y que, sólo unos minutos antes del fatal desenlace, se había visto la silueta de un hombre pasar por la valla del jardín, en la parte trasera de la casa. Sin embargo, sería una insensatez insistir en los rumores de esa clase, surgidos siempre en torno a un hecho de las características del que estamos relatando, y que, como en el caso que nos ocupa, pueden perdurar durante años, como los hongos que indican el lugar exacto en que el tronco caído y enterrado de un árbol hace tiempo que se ha convertido en tierra. Por nuestra parte, les damos tan poco crédito como a ese otro cuento sobre la mano esquelética que dicen que el vicegobernador vio sobre el cogote del coronel, pero que desapareció, a medida que él se acercaba a la víctima. Cierto es, no obstante, que se produjeron largas consultas y disputas entre los médicos acerca del cuerpo del finado. Uno de ellos —llamado John Swinnerton—, quien al parecer era un hombre eminente, sostenía, si es que hemos entendido bien la terminología de su profesión, que se trataba de un caso de apoplejía. Sus colegas, cada uno por su cuenta, adoptaron diversas hipótesis, más o menos plausibles, pero todas revestidas de una formulación tan perplejamente misteriosa que, si no provoca algún desconcierto mental en esos médicos eruditos, sin duda lo provoca en el lego que escucha sus opiniones. El juez de instrucción se aproximó al cadáver, y, como hombre juicioso, pronunció un veredicto irrefutable: «¡Muerte súbita!».

En realidad resulta difícil imaginar que pudiera haber existido una sospecha seria de asesinato ni la más mínima prueba para implicar a alguien en particular como culpable. El cargo, riqueza y carácter eminente del difunto debe de haber garantizado el análisis más meticuloso de cualquier circunstancia ambigua. Como nada de eso quedó puesto por escrito, es fácil suponer que nada de eso existió. La leyenda —que en algunas ocasiones saca a la luz la verdad que la historia ha dejado escapar, pero que la mayoría de veces no es más que el insensato balbuceo del tiempo, como el que se relataba antes en torno al fuego y que ahora cuaja los periódicos— es la culpable de todas las afirmaciones en sentido contrario.

En el sermón pronunciado durante el funeral del coronel Pyncheon, que fue impreso y todavía se conserva, el reverendo Higginson enumeró, entre los muchos aciertos de la trayectoria mundana de su distinguido feligrés, el feliz momento en que le llegó la muerte. Con todos sus deberes cumplidos —conseguida la más elevada prosperidad: su estirpe y la generaciones futuras instaladas en un lugar estable y con un techo señorial que los cobijara durante los siglos venideros—, ¿qué otro escalón le quedaba por subir a ese buen hombre, salvo el último, el que conducía desde la tierra hasta la dorada puerta del cielo? El piadoso clérigo, sin duda alguna, no habría pronunciado unas palabras como esas de haber sospechado, en lo más mínimo, que el coronel había sido enviado al otro mundo asido con violencia por el cogote.

En la época de la muerte del coronel, su familia parecía destinada a una permanencia tan afortunada como puede permitir la inestabilidad inherente a las circunstancias del ser humano. Se podría anticipar, sin errar mucho, que el paso del tiempo intensificaría y acrecentaría la prosperidad de ese linaje, en lugar de desgastarla y destruirla. Pues, el hijo y heredero del coronel no sólo disfrutó de inmediato de una privilegiada situación, sino que también heredó la reivindicación del derecho de propiedad de un territorio, basada en una escritura india ratificada por una sentencia subsiguiente del tribunal general, de un vasto y aún ignoto trecho de tierras en el este. Estas propiedades —pues casi con total seguridad podían considerarse como tales— comprendían gran parte de lo que se conocía como Waldo County, en el estado de Maine, y eran más extensas que un ducado o incluso que cualquier territorio de un príncipe reinante en suelo europeo. Cuando el bosque inexplorado que todavía recorría ese salvaje principado diera paso —como sucede siempre, aunque tal vez no hasta pasados muchos años— a la dorada fertilidad de la cultura humana, sería fuente de riquezas incalculables para el linaje de los Pyncheon. De haber sobrevivido el coronel sólo unas semanas más, es probable que su gran influencia política y sus poderosos contactos en el país y el extranjero hubieran facilitado los medios necesarios para hacer viable esa demanda de propiedad. Pero, pese a la jubilosa elocuencia del buen señor Higginson a la hora de deshacerse en felicitaciones, ese asunto parecía ser lo único que el coronel Pyncheon, a pesar de lo previsor y astuto que era, había dejado sin atar. En lo referente al futuro territorio, sin duda alguna había muerto demasiado pronto. Su hijo carecía no sólo de la eminente posición del padre, sino del talento y fuerte personalidad necesarios para conseguirlo. Por tanto, no podía lograr nada a fuerza de maniobras políticas, y, tras el fallecimiento del coronel, la legitimidad de la demanda no estaba tan clara como se había asegurado en vida del demandante. A los Pyncheon les había quedado algún cabo suelto relacionado con las pruebas y no lo encontraban por ninguna parte.

Cierto es que los herederos del coronel hicieron denodados esfuerzos, no sólo por aquel entonces, sino en diversos períodos durante casi cien años a partir de esa época, para obtener lo que se empecinaban en asegurar que era suyo por derecho. Sin embargo, con el paso del tiempo, el territorio fue en parte readjudicado a individuos más favorecidos y en parte despejado y ocupado por colonos. Estos últimos, de haber oído hablar del título de propiedad de los Pyncheon, se habrían reído con la simple idea de cualquier hombre que reclamase la titularidad —presentando pergaminos mohosos, acuñados con las firmas desvaídas de gobernadores y legisladores hacía tiempo fallecidos y olvidados— de las tierras que ellos mismos o sus padres habían arrebatado a la salvaje naturaleza con sus propias y esforzadas manos. Por tanto, esa demanda insustancial no sirvió más que para conservar, de generación en generación, una absurda ilusión de rancio abolengo, que siempre caracterizó a los Pyncheon. Dicha ilusión provocaba que los miembros más pobres del linaje tuvieran la sensación de haber heredado cierta nobleza y pudieran hacerse con alguna riqueza principesca que la avalara. En los mejores ejemplares de la raza, esta peculiaridad otorgaba una gracilidad ideal a la materia prima de la vida humana, sin privarles de ninguna cualidad valiosa. En los especímenes más simples, su efecto era el de aumentar la confianza en la holgazanería y la dependencia, y el de hacer albergar a la víctima la vana esperanza de renunciar a cualquier esfuerzo personal mientras aguardaba la realización de sus sueños. Años y años después de que la demanda fuera olvidada incluso por la memoria histórica, los Pyncheon se acostumbraron a consultar el antiguo mapa del coronel, cartografiado mientras Waldo County todavía era un territorio no dividido. Donde el antiguo agrimensor había colocado bosques, lagos y ríos, ellos habían marcado los espacios despejados, habían señalado los pueblos y ciudades, y habían ido calculando el valor ascendente del terreno de forma progresiva, como si todavía existiera la posibilidad de crear su propio principado.

No obstante, en casi todas las generaciones había algún descendiente heredero del juicio implacable y reflexivo y del pragmatismo que tanto había caracterizado al fundador original de la familia. Esa personalidad característica podía identificarse con la misma claridad que si el mismísimo coronel, un tanto atenuado, hubiera recibido el don de una suerte de inmortalidad intermitente sobre la faz de la tierra. En dos o tres épocas, cuando la fortuna de la familia estaba en sus horas bajas, ese representante de las cualidades hereditarias había hecho aparición y había provocado que los chismosos de turno de la ciudad murmurasen entre ellos: «¡Aquí está de nuevo el viejo Pyncheon! ¡La casa de los siete tejados volverá a ser techada!». De padres a hijos, los Pyncheon se aferraban a la antigua casa con un apego al hogar de singular tenacidad. Por diversos motivos, empero, y por impresiones a menudo bastante infundadas como para quedar registradas sobre el papel, el escritor tiene la creencia de que muchos, sino la mayoría, de los sucesivos propietarios de esa morada se sentían acuciados por la duda del legítimo derecho moral a poseerla. No podía cuestionarse su titularidad legal, pero el viejo Matthew Maule llegaba pisando fuerte desde su propia época hasta una muy posterior, y plantaba su pesada huella en la conciencia de los Pyncheon. De ser así, nos vemos obligados a plantear la desagradable pregunta de si cada uno de los herederos de la propiedad —consciente de la injusticia cometida y negándose a rectificarla— no cometería nuevamente el grave error de su antepasado e incurriría así en todas las responsabilidades originarias. Y suponiendo que éste sea el caso, ¿no sería mucho más apropiado, a la hora de expresarse, decir que la familia Pyncheon heredaba un gran infortunio y no todo lo contrario?

Ya hemos insinuado que no es nuestro propósito recapitular la historia de la familia Pyncheon por su ininterrumpida relación con la casa de los siete tejados, ni tampoco mostrar, como en una imagen vista con linterna mágica, cómo el deterioro y el paso de los años se apoderaban de la venerable casa. En lo referente a la vida interior del edificio, un espejo enorme y opaco colgaba en una de las habitaciones y se contaba que contenía en sus profundidades todas las formas que se habían reflejado alguna vez en él: el viejo coronel en persona y sus numerosos descendientes, algunos con la vestimenta de su niñez en la antigüedad y otros en plena flor de su belleza femenina, en el apogeo de su masculinidad o entristecidos por las arrugas de la edad postrera. De haber podido desvelar los secretos de ese espejo, de mil amores nos habríamos sentado ante él para reflejar sus revelaciones en estas páginas. Sin embargo existe la leyenda, cuyo origen resulta difícil de concebir, de que los descendientes de Matthew Maule tenían alguna relación con el misterio del espejo, y que —por una suerte de proceso fascinante— podían convertir su región más interna en un espacio vivo con los difuntos miembros de la familia Pyncheon, no tal como éstos se habían mostrado al mundo, ni en sus mejores ni más felices horas, sino repitiendo una y otra vez algún acto pecaminoso o en el punto culminante de la pena más amarga de la vida. La imaginación popular, de hecho, se mantuvo ocupada durante largo tiempo con el asunto del viejo puritano Pyncheon y el hechicero Maule. Se recordaba la maldición que este último pronunció desde el patíbulo, con el importantísimo añadido de que se había convertido en parte de la herencia de los Pyncheon. Si algún miembro de la familia tragaba saliva, era posible que alguien que pasara por allí susurrara, entre jocoso y lúgubre: «¡Es que tiene que digerir la sangre de Maule!». La muerte repentina de un Pyncheon, hace más o menos un siglo y en circunstancias muy similares a las que se cuentan sobre la defunción del coronel, sirvió como prueba adicional que refrendaba la creencia popular acerca de ese tema. Se creía, además, y era una circunstancia desagradable y que no presagiaba nada bueno, que el retrato del coronel Pyncheon —obedeciendo, según decían, a una voluntad de su testamento— permanecía colgado en la pared de la habitación en la que había fallecido. Esas facciones severas e inmitigables parecían la representación de alguna influencia maligna, y eran tan oscuras que su sombra se proyectaba sobre los rayos de sol que penetraban en la sala, haciendo imposible que allí florecieran buenas ideas o propósitos. La mente reflexiva no verá nada supersticioso en la afirmación metafórica de que el fantasma de un progenitor muerto —quizá como parte de su propio castigo— está a menudo condenado a convertirse en el espíritu maligno de la familia.

En resumidas cuentas, los Pyncheon continuaron la saga durante buena parte de los dos siglos siguientes con menos vicisitudes evidentes, quizá, que la mayoría de familias de Nueva Inglaterra durante el mismo período de tiempo. Aunque poseían unas características muy diferenciadas, adoptaron los rasgos más comunes de la pequeña comunidad en la que habitaban: una ciudad que destacaba por sus habitantes frugales, discretos, organizados y muy hogareños. También se trataba de una población con afinidades en cierto sentido limitadas, pero en la que, justo es decirlo, surgían individuos más peculiares, y, de cuando en cuando, sucesos más extraños que en casi cualquier otro lugar. Durante la guerra de Independencia, el Pyncheon de la época tomó partido por el rey y se convirtió en refugiado, pero se arrepintió e hizo reaparición en el momento preciso para conservar la casa de los siete tejados y evitar que la confiscaran. Durante los últimos setenta años, el acontecimiento más destacado en los anales de la historia de los Pyncheon había sido, probablemente, la calamidad más tremenda que hubiera acontecido jamás a ese linaje: nada más y nada menos que la muerte violenta —porque así fue cómo la declararon— de un miembro de la familia a causa de la acción criminal de otro. Ciertas circunstancias relacionadas con ese suceso fatal habían vinculado el hecho de forma inevitable con un sobrino del fallecido Pyncheon. El joven fue juzgado y condenado por el crimen, pero, o bien la naturaleza circunstancial del acontecimiento y seguramente algunas dudas que aún albergaba la autoridad suprema, o bien, en última instancia, la elevada respetabilidad e influencia política de las conexiones del condenado —un argumento de mayor peso en una república, que no en una monarquía— habían posibilitado conmutar la condena a muerte por una a cadena perpetua. Este triste acontecimiento había tenido lugar unos treinta años antes de la acción que da inicio a nuestra historia. En los últimos tiempos se habían propagado los rumores (a los que pocos daban crédito y en los que sólo uno o dos se mostraban muy interesados) de que aquel hombre hacía tanto tiempo enterrado en vida había sido convocado entre los vivos por alguna extraña razón.

No podemos continuar sin decir unas cuantas palabras sobre la víctima de ese asesinato prácticamente olvidado. Era un viejo hombre soltero y poseedor de una gran fortuna, además de la casa y la riqueza que constituía cuanto quedaba de la antigua propiedad de los Pyncheon. Puesto que el personaje era de naturaleza excéntrica y melancólica, y dado en exceso a rebuscar en antiguos archivos y escuchar viejas leyendas, había llegado él solo, según cuentan, a la conclusión de que Matthew Maule, el hechicero, había sido injustamente privado de su hogar, cuando no de esta vida. De ser así, él, el viejo soltero en posesión del malhabido botín —con la oscura mácula de la sangre que lo empapaba todo y cuyo hedor todavía penetraba por las narinas más sensibles—, se planteó si no sería su obligación moral, incluso en ese momento tan tardío, el restituir la propiedad de Maule. Para un hombre que vivía tan anclado en el pasado y tan poco en el presente, como el recluido, añejo y anciano soltero, un siglo y medio no parecía un período tan prolongado para obviar el apropiado acto de compensar una mala acción con una buena obra. Quienes mejor lo conocían tenían la convicción de que había tomado la singular decisión de entregar la casa de los siete tejados al apoderado de Matthew Maule, por el indescriptible revuelo que la sospecha del plan del anciano caballero había despertado entre los miembros de la familia Pyncheon. Los esfuerzos familiares anularon los propósitos del anciano, aunque se temía que, tras su muerte y mediante el obligado cumplimiento de su última voluntad, el difunto consiguiera lo que con tanto denuedo le habían impedido hacer en vida. Con todo, hay pocas cosas que harían los hombres, sea cual sea su motivación o incentivo, para privar del legado de su propiedad patrimonial a la sangre de su sangre. Tal vez estimen mucho más a otros individuos que no sean parentela, puede que incluso alberguen un profundo desprecio o directamente odio hacia sus familiares. Aun así, a las puertas de la muerte, el fuerte instinto de la consanguinidad se reaviva y empuja al testador a legar su propiedad, según las pautas marcadas por una costumbre tan inmemorial que parece el acto más natural. Para todos los Pyncheon, esa sensación era tan intensa como una enfermedad. Su fuerza pudo con los escrúpulos del viejo soltero, tras cuyo fallecimiento, en consecuencia, la mansión, junto con la mayoría del resto de sus riquezas, pasaron a manos de su apoderado legal.

El beneficiario era un sobrino del anciano: el primo del miserable joven al que habían condenado por el asesinato de su tío. El nuevo heredero, hasta el momento en que asumió su condición como tal, era considerado un joven bastante disipado, aunque se había reformado de inmediato y se había convertido en un más que respetable miembro de la comunidad. De hecho, demostraba más características típicas de los Pyncheon y se había granjeado mayor eminencia en el mundo que cualquiera de los de su linaje desde la época del fundador puritano. Puesto que en sus años mozos se había aplicado en el estudio de las leyes y, por su vocación natural para ocupar cargos de importancia, había colaborado, hacía muchos años, en una vista de un tribunal de segundo orden, y se había ganado de por vida el muy deseable e imponente título de juez. Más adelante inició cierta actividad política y ocupó un cargo durante dos mandatos en el Congreso, además de convertirse en una figura destacada en ambas cámaras de la legislatura del Estado. El juez Pyncheon era, sin lugar a dudas, un orgullo para los de su linaje. Se había construido una elegante casa de campo a unos kilómetros de su ciudad natal y allí pasaba las temporadas que podía retirarse de sus funciones públicas para desempeñar todas sus habilidades y virtudes —parafraseando un artículo escrito previo a unas elecciones—, que caracterizan al cristiano, buen ciudadano, horticultor y caballero.

Pocos eran los Pyncheon que quedaban para solearse bajo el fulgor emitido por la prosperidad del juez. La familia no había destacado a la hora de multiplicarse, más bien parecía estarse extinguiendo. Los únicos miembros del linaje conocidos eran: el juez y su único hijo, que se encontraba viajando por Europa; el prisionero que llevaba treinta años encerrado, al que ya nos hemos referido; y una hermana de este último, que ocupaba, recluida entre sus cuatro paredes, la casa de los siete tejados: su morada de por vida según el testamento del viejo soltero. Se sabía que la anciana era terriblemente pobre, y al parecer su elección fue seguir siéndolo, puesto que su próspero primo, el juez, le había ofrecido en repetidas ocasiones disfrutar de todas las comodidades de la vida, o en la vieja mansión o en su propia residencia más moderna. La última y más joven miembro de los Pyncheon era una pueblerina de diecisiete años, hija de otro de los primos del juez, quien se había casado con un joven sin familia ni propiedad, que había muerto a temprana edad en una situación de extrema pobreza. Su viuda se había desposado recientemente con otro hombre.

En cuanto a la descendencia de Matthew Maule, se supone que estaba extinta. Sin embargo, durante un período bastante prolongado, posterior a la injusticia cometida en nombre de la brujería, los Maule habían seguido viviendo en la ciudad donde su progenitor había sufrido una muerte tan ignominiosa. Todo parecía indicar que eran un grupo de personas tranquilas, honradas y de buen corazón, que no albergaban resquemor hacia individuo alguno ni hacia la opinión pública por el mal que les habían infligido. Si, junto al calor de su hogar, habían transmitido de padre a hijo cualquier recuerdo hostil sobre el destino del hechicero y la pérdida de su patrimonio, este jamás se manifestó ni se expresó de forma ostensible. Tampoco habría sido sorprendente que olvidaran que la casa de los siete tejados descansaba su sólida estructura sobre unos cimientos que eran suyos por derecho propio. Existe algo tan inconmensurable, sólido e imponente en la apariencia externa de una posición social establecida y de las grandes pertenencias que su simple existencia parece otorgarles el derecho a existir. Se trata, como mínimo, de una falsificación tan excelente de ese derecho que pocos son los hombres pobres y humildes con la fuerza moral suficiente para cuestionarlo, incluso en lo más recóndito de sus pensamientos. Eso es lo que ocurre en la actualidad, después de haber desechado tantos y tan antiguos prejuicios. Y más frecuente era aún durante la época previa a la guerra de Independencia, cuando la aristocracia podía permitirse ser orgullosa y los humildes se contentaban con humillarse. Los Maule, en cualquier caso, mantenían el resentimiento oculto en su fuero interno.

En términos generales fue una familia azotada por la pobreza: siempre plebeyos y poco conocidos; trabajadores incansables aunque sin éxito en oficios manuales; estibadores en los muelles u hombres que se echaban a la mar como simples marineros; habitaban en cualquier rincón de la ciudad, en habitáculos alquilados, y llegaban a los asilos de beneficencia como hogar natural en su ancianidad. Al final, tras arrastrarse, por así decirlo, durante todo ese período de tiempo por la mismísima orilla del opaco charco de la oscuridad, se habían hundido con una pesadez plúmbea, que es, tarde o temprano, el destino de todas las familias, sin importar que sean patricias o plebeyas. Durante treinta años, ni un solo archivo de la ciudad, ni una sola lápida, ni guía de direcciones, ni el conocimiento ni la memoria de ningún hombre registraron huella alguna de los descendientes de Matthew Maule. Tal vez su linaje tuviera continuidad en cualquier otro lugar; allí, donde podía encontrarse el nacimiento de su humilde río de vida, había dejado de fluir.

Todos los miembros de esa familia habían quedado marcados y así se distinguían de otros hombres —no de forma llamativa, ni tampoco con claridad, sino por un efecto que se sentía más que se comentaba— por la herencia de un carácter reservado. Sus compañeros, o quienes habían luchado por llegar a serlo, eran conscientes del círculo que rodeaba a los Maule, dentro de cuya inviolabilidad o influjo —pese al exterior de franqueza y compañerismo— era imposible penetrar para cualquier hombre. Quizá fuera esta peculiaridad indefinible la que, al aislarlos de la colaboración con sus semejantes, los hiciera ser siempre tan desgraciados en la vida. En su caso sirvió para prolongar y confirmar como única herencia esos sentimientos de rechazo y terror supersticioso con los que los habitantes de la ciudad, incluso tras despertar de su locura, seguían evocando el recuerdo de los presuntos hechiceros y brujas. Ese oscuro manto que ensombreció la existencia del viejo Matthew Maule o, mejor dicho, esa ajada capa, había caído sobre sus hijos. Algunos creían que la progenie había heredado misteriosos atributos: se decía que la familia poseía extraños poderes en la mirada. Entre otras propiedades y privilegios buenos para nada, se les atribuía uno en especial: la de poder influir en los sueños de los demás. Si todo cuanto se contaba era cierto, los Pyncheon, pese a la altanería con la que se paseaban al mediodía por las calles de su ciudad natal, no eran más que sirvientes de esos plebeyos Maule al adentrarse en el caótico reino de los sueños. Tal vez algún día, la psicología moderna consiga atribuir esas supuestas prácticas de nigromancia a un único sistema, en lugar de rechazarlas de plano como invenciones.

Bastará con uno o dos párrafos descriptivos, localizados en la casa de los siete tejados en su aspecto más reciente, para concluir con este capítulo de presentación. La calle en la que la casa elevaba sus venerables picos había dejado hacía tiempo de ser un lugar de moda en la ciudad. Por ello, aunque el antiguo edificio estuviera rodeado de viviendas modernas, éstas eran, en su mayoría, pequeñas, construidas totalmente de madera y típicas de las más pesada y vulgar uniformidad. Y a pesar de todo, la historia de la existencia humana podía estar latente en cada una de ellas, pero al carecer de cualquier aspecto llamativo, nada podía provocar que la imaginación ni el interés la buscasen allí. En cuanto al edificio de nuestro relato, su estructura de madera de roble blanco, sus tablones, sus tejas planas, su cuarteado enlucido, e incluso la enorme y recargada chimenea del centro parecían constituir sólo la mínima y más ínfima parte de su conjunto. Se habían vivido tal cantidad de experiencias en ese lugar —se había sufrido tanto, y en cierta medida, también se había disfrutado— que la madera de los tablones parecía empapada por la humedad que rezumaba un corazón. La casa era, en sí misma, como un gigantesco corazón humano con vida propia, lleno de ricos y sombríos recuerdos.

La marcada proyección de la segunda planta otorgaba a la casa un aspecto tan meditabundo que no podía pasarse por delante de ella sin pensar que ocultaba secretos y una historia llena de incidentes sobre los que pronunciarse moralmente. Enfrente de la casa, en el mismo bordillo de la acera sin pavimentar, crecía el olmo Pyncheon, que, en comparación con los árboles que suelen verse por las calles, bien podría ser calificado como gigantesco. Lo había plantado un bisnieto del primer Pyncheon, y, aunque ahora ya tenía ochenta años o andaba cerca del siglo, todavía era sólido y robusto en su madurez, proyectaba su sombra de lado a lado de la calle, sobrepasaba en altura a los siete tejados y barría la totalidad del oscuro techo con su follaje colgante. Embellecía la antigua edificación y parecía convertirla en parte de la naturaleza. Puesto que hacía unos cuarenta años habían ensanchado la calle, el tejado de la fachada quedaba alineado con ella. A ambos lados de la edificación se extendía una ruinosa valla de madera con forma de celosía, a través de la cual podía verse un patio frondoso, y, sobre todo en las esquinas del edificio, una enorme proliferación de bardanas con hojas que alcanzaban el medio metro o incluso un metro de largo, y no se trata de una exageración. Detrás de la casa había un jardín, que otrora había sido muy extenso, pero que ahora se veía limitado por otras estructuras o rodeado por otras viviendas y edificaciones que se encontraban en otra calle.

Constituiría una omisión —nimia, en realidad, aunque imperdonable— que olvidáramos el verde musgo que desde hacía ya tiempo se acumulaba en los alféizares de las ventanas y en el ángulo en declive de los siete tejados. Tampoco permitiremos que el lector pase por alto el afloramiento, no de helechos, sino de ciertos arbustos floridos que se elevaban hacia el cielo no muy lejos de la chimenea, en el hueco que quedaba entre dos de los tejados. Los llamaban ramilletes de Alice. Según la leyenda, una tal Alice Pyncheon había lanzado al aire las semillas, como solaz, y el polvo de la calle y la decadencia del tejado habían formado el terreno para que arraigaran. Así crecieron, en un momento en que Alice ya llevaba largo tiempo en su sepultura. Al margen de la forma en que las flores hubieran llegado hasta allí, resultaba a un tiempo triste y candoroso observar cómo la naturaleza había acogido en su seno a la vieja casa desolada, decadente, ventosa y ruginosa de la familia Pyncheon; y cómo el verano, en su eterno retorno, hacía cuanto podía para reconfortarla con belleza y ternura, y acababa sintiéndose melancólico por el esfuerzo.

Existe otra característica cuya apreciación es fundamental, pero que, mucho tememos, puede ir en detrimento de cualquier impresión idealizada o romántica que quisiéramos incluir en la descripción de este respetable edificio. Bajo el tejado de la fachada, justo debajo del prominente ceño de la segunda planta y con salida a la calle, había una pequeña puerta dividida horizontalmente por la mitad y con una ventanita en la parte superior, como la entrada de una tienda. La puerta era similar a la de esas viviendas de una época más remota. Esa misma puertezuela había sido motivo de mortificación para la actual ocupante de la augusta casa Pyncheon, así como para algunos de sus predecesores. La cuestión resulta desagradable y delicada en su planteamiento, pero, puesto que el lector necesita orientación para comprenderlo, será tan amable de entender, que, hace cuestión de un siglo, el cabeza de familia de los Pyncheon se encontró sumido en graves apuros económicos. Este individuo (un caballero, como le gustaba autoproclamarse) tiene que haber sido un falaz intruso porque, en lugar de solicitar la ayuda del rey o del gobernador real de la época, o de reclamar su derecho hereditario sobre las tierras del este, no se le ocurrió mejor camino hacia la riqueza que abrir una puerta destinada al comercio en un lateral de su ancestral residencia. En realidad era costumbre de la época que los comerciantes almacenaran sus productos en sus residencias privadas. No obstante, había algo de patético en la forma en que ese antiguo Pyncheon llevaba a cabo sus transacciones comerciales. Se rumoreaba que, con sus propias manos y pese a lo arrugadas que estaban, solía dar cambio de un chelín y le daba dos vueltas a las monedas de medio penique para comprobar que eran auténticas. Sin lugar a dudas, por sus venas corría la sangre de un lamentable mercachifle, sin importar por qué vía hubiera llegado a introducirse en su organismo.