Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gallo Nero

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Serie: narrativas

- Sprache: Spanisch

«Trefan Morys es el nombre de mi casa en Gales y, a decir verdad, creo que lo más interesante es el hecho de que está en Gales.» Con sencilla elegancia, Jan Morris reflexiona sobre su hogar en Gales, su hermoso entorno y sobre el significado de ser galés. Es un relato íntimo y nítido que recorre la turbulenta historia de los galeses y su batalla para mantener vivos su idioma y su cultura a la sombra de su vecino más poderoso. Entretejiendo algo de poesía y tradición galesa, Morris nos lleva por un camino sinuoso hasta su casa, una humilde estructura del siglo XVIII construida para el ganado y posteriormente convertida en hogar. Este modesto edificio se convierte en un espejo de su vida, así como del alma del pequeño y complejo país de Gales, que ha desafiado al mundo durante siglos para preservar su propia identidad. En su recuerdos están el aroma de la madera quemada, el sonido de las vigas, bosques encantados, torres de libros, muchos recuerdos y, por supuesto, su gato Ibsen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 161

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

NARRATIVAS GALLO NERO85

La casa de una escritora en Gales

Jan Morris

Traducción deBlanca Gago Domínguez

Título original:A Writer’s House in Wales

Primera edición: octubre 2023

First published in 2002 National Geographic Society

© 2023 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.

© 2023 de la traducción: Blanca Gago Domínguez

© 2010 del diseño de colección: Raúl Fernández

Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro

Maquetación: David Anglès

Conversión a formato digital: Ingrid J. Rodríguez

La traducción de este libro se rige por el contrato tipopropuesto por Ace Traductores

ISBN: 978-84-19168-40-5

Proyecto financiado por la Dirección General del Libro y Fomento de la Lectura, Ministerio de Cultura y Deporte Financiado por la Unión Europea-Next Generation EU

La casa de una escritora en Gales

1

Una casa en Gales

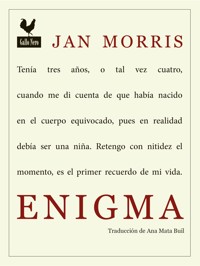

Trefan Morys es el nombre de mi casa en Gales y, a decir verdad, creo que lo más interesante es el hecho de que está en Gales. Puesto que la noción de la identidad galesa es algo que me cautiva, para mí Trefan Morys es una suma, una metáfora, un paradigma, un microcosmos, un ejemplo, un multum in parvo, una manifestación, una solidificación, una esencia, un epítome regular de todo lo que amo de mi país. Sea cual sea el futuro de Gales, y aunque su carácter se vaya diluyendo con el paso de las generaciones, espero que mi pequeña casa permanezca como un tributo a lo mejor que ha albergado en ella.

¿Sabéis dónde está Gales? La mayoría de gente no tiene ni idea. Es una península en el corazón de las islas británicas, en el flanco oeste de Inglaterra, justo enfrente de Irlanda. Se extiende por más de trescientos kilómetros de norte a sur, y apenas supera los cien kilómetros de ancho. En su propia lengua se conoce como Cymru, que significa camaradería o consideración. Gales forma parte de Gran Bretaña, y muchas veces —demasiadas— los extranjeros lo confunden con Inglaterra, pero sus gentes componen una de esas naciones minoritarias que, desde los poderosos catalanes hasta los infinitesimales caraítas, han logrado preservar su identidad, de forma milagrosa y en mayor o menor medida, a lo largo de las infinitas convulsiones de la historia europea. Todas ellas están sujetas a la dominación política de un Estado mucho mayor, pero siguen con la voluntad de ser fieles a sí mismas y, en general, esperan poder mantenerla en el marco de una Europa unificadora.

Esas supervivencias quijotescas me resultan muy afines. No me gustan la pompa ni los ceremoniales, y prefiero ser poeta antes que presidenta —a menos que, como Abraham Lincoln, pudiera ser ambas cosas a la vez—. Lo pequeño no siempre es bello, como solía advertir un mantra de los años setenta, pero a mí siempre me interesa más que lo grande, lo amplio, y las pequeñas naciones me atraen más que las grandes potencias. En 1981, el príncipe de Gales titular, que casi nada tiene que ver con el país y no posee casa alguna en el territorio, se casó con la futura princesa Diana en la abadía de Westminster, en Londres, ante incontables muestras de adulación mundial. El enorme despliegue de ostentación y tradición, con caballos, trompetas, eclesiásticos con túnicas litúrgicas, guardias armados, estandartes reales y toda la consecuente parafernalia se transmitió en directo por las televisiones de todo el mundo. A mí me pareció todo demasiado vulgar y de un romanticismo poco convincente, y junto a una pequeña banda de patriotas con ideas afines, decidimos celebrar en su lugar y por nuestra cuenta un aniversario que justo caía en esa misma fecha. Novecientos años antes, los príncipes galeses Trahaearn ap Caradog y Rhys ap Tewdwr lucharon en la batalla de la montaña de Mynydd Carn, y eso fue lo que decidimos conmemorar. Quizá era un sustituto demasiado oscuro para la boda real televisada de Westminster, pero al menos suponía una ocasión muy nuestra. Dimos con la montaña en un día dominado por una permanente llovizna y, mientras el universo entero miraba embobado los esplendores de la abadía, nosotros nos apiñábamos en la cima embutidos en nuestros impermeables para celebrar una pasión privada y no una exhibición pública.

De hecho, la ostentación nacional, al parecer, cada vez está más denostada, incluso en Inglaterra. Así como los tanques ya no atraviesan la Plaza Roja el primero de mayo, las formalidades se desvanecen en los palacios reales, incluso en los más decorosos con la tradición. Hace poco acudí a una recepción en el palacio de Buckingham y, cuando quise marcharme, no fui capaz de encontrar a ninguna reina, príncipe o duque a quien agradecer su hospitalidad real. Le dije al policía de la puerta que habría querido despedirme con un «gracias por invitarme» a los anfitriones, pero al no encontrar a nadie en la casa, todos mis agradecimientos iban para él. «De nada, señora —replicó de inmediato—, vuelva cuando quiera.» No obstante, pese al estilo relajado que exhibe ahora la monarquía, la nación inglesa nunca podría abandonar sus pretensiones. Las ha llevado demasiado lejos. La simplicidad es una prerrogativa de los pequeños Estados y, sobre todo, de las naciones minoritarias que, como Gales, están lejos de ser Estados —y debido a la naturaleza de las cosas, la magnificencia rara vez es su estilo—.

El patriotismo, por otra parte, cabalga a grandes alturas en estos lugares. No me gusta la palabra nacionalista porque parece implicar un cierto chauvinismo o connotaciones agresivas, pero respeto el patriotismo honesto en todas partes, y he llegado a considerarme una patriota de las minorías, tal vez una patriota cultural que cree que merece la pena preservar las características de un pueblo, una lengua, una tradición, un ideal, por muy insignificantes que sean y por el propio bien de esa minoría. La soberanía política tal vez sea necesaria para ello, pero puede ser una soberanía defensiva en esencia, que no resulte amenazadora para nadie y consista, básicamente, en que la dejen en paz. De todos modos, como dichos enclaves tienen a lo sumo unos pocos millones de personas, y lo más peligroso que estas tienen en las manos es un rifle de aire comprimido, será difícil que puedan hostigar a otros.

*

Gales, con sus casi tres millones de habitantes,1 no es la nación minoritaria más pequeña de Europa, pero su historia se cuenta entre las más complejas. Casi todo lo que concierne al territorio, de hecho, es enrevesado —y lleno de palabrería, apuntarían sus críticos—, además de encerrar una buena dosis de amor propio. Mucho antes de que existiera Inglaterra, el pueblo celta galés, los cymry, eran los británicos originales. Vivían en toda la isla y observaban la fe animista de los druidas, muy extendida por gran parte de Europa y con santuarios supremos en el oeste de Britania. Cuando los romanos llegaron a la isla, eliminaron el sacerdocio druida, hostil a sus ambiciones, y cuando se retiraron de la isla, sus sucesores sajones, mucho más rudimentarios, arrinconaron a los cymry en Gales.

Allí vivieron heroicos, repeliendo todos los asaltos, gobernados por sus propios príncipes y nobles y honrando sus leyes y valores, así como su propio lenguaje poético. Gales se convirtió al cristianismo cuando los errantes misioneros irlandeses llegaron al territorio, y forjó una iglesia autóctona con una plétora de santos nativos (san Teilo, san Illtyd, san Pedrog, san Beuno, Padarn, Cybi, Elian, Curig y Non) de los que nadie había oído hablar nunca en Roma, pero que siguen respetándose a día de hoy. Durante mil años, los galeses estuvieron solos en el mundo. Inglaterra era sajona y perdió su lengua celta. Los irlandeses casi siempre eran más enemigos que amigos. Los celtas que quedaban del norte de Britania estaban lejos y apartados. Gales era Gales y estaba gobernado por príncipes galeses libres de la cabeza a los pies.

En la memoria del pueblo, por lo menos, la época en que los brillantes aristócratas vivían rodeados de música y poesía, bellas mujeres y hermosos caballos, y daban fiestas en grandes salones amenizadas por los bardos se recuerda como una edad de oro. Por debajo del rango de los príncipes —los cuales, debo confesar, pasaban la mayor parte del tiempo enzarzados en luchas deplorables—, estaba la aristocracia cultivada, los uchelwyr o nobles, y la literatura galesa originaria de ese período, mística, alegre, humorística y resplandeciente, ha sobrevivido hasta nuestros días. El mismísimo rey Arturo nos habla desde esa Camelot galesa rodeada de niebla, y todos y cada uno de sus caballeros de la Tabla Redonda eran auténticos uchelwyr.

Fueron los normandos franceses quienes acabaron con ese sueño. Nada más conquistar Inglaterra, empezaron a pavonearse por los campos galeses que los sajones no habían pisado jamás y establecieron sus condados enemigos a lo largo de toda la frontera inglesa. Redujeron a miles de galeses libres a la esclavitud, humillaron a muchos de ellos nombrando a príncipes muy polémicos y, al final, mutando en ingleses con el paso de las generaciones, se hicieron los dueños de Gales. El último gobernador independiente galés, Llywelyn ap Gruffudd, murió a manos de los soldados de Eduardo I de Inglaterra en 1282, y los galeses aún lo recuerdan como Llywelyn Ein Llyw Olaf, Llywelyn Nuestro Último Jefe. Desde entonces, el país quedó bajo el yugo de la dominación inglesa, a veces pasivo, a veces terco e inquieto. Como muchas otras colonias inglesas, ha sufrido una anglicanización inevitable, pero hasta ahora sus inconfundibles diferencias con el dominante vecino han perdurado, y hoy más de medio millón de personas, los cymry cymraeg, siguen hablando cymraeg, galés, una de las lenguas literarias más antiguas de Europa.

Algunos galeses dirían «la más antigua», pero claro, algunos galeses dirían casi cualquier cosa por la gloria de su país. Orgullo de raza, orgullo de literatura, orgullo de historia, orgullo de paisaje, orgullo de lengua, orgullo de rugby, orgullo de cantos, orgullo de parentesco y legado… Todas esas autocomplacencias resultan endémicas entre los patriotas galeses, y han irritado o aburrido a sus vecinos ingleses desde que estos conquistaron por fin el país. Sin embargo, pese a conquistarlo, nunca lo extinguieron, y en cada generación miles de galeses han asegurado con determinación la supervivencia de la identidad galesa, su lengua y su cultura. ¡Nunca se rinden! El Enrique V de Shakespeare tacha de «jerigonza sin sentido» la grandilocuencia mística galesa y, a día de hoy, los ingleses aún tienden a refunfuñar porque los galeses siguen y siguen y siguen…

*

¡Seguid así, no os rindáis! Solo de ese modo han logrado preservar su identidad en las diversas épocas históricas, confrontada tan de cerca a un poder extraño e intenso que, hoy en día, es poco más que un mero agente de las fuerzas, aún más monstruosas, de la globalización en inglés. Mucho de lo más genuino galés perdura o, al menos, se infla muy por encima de su tamaño. Las montañas, tan celebradas en leyendas y canciones, parecen mucho mayores de lo que son en realidad, quizá porque suelen estar envueltas en niebla y llovizna. La historia de Gales, pese a que el mundo apenas le ha prestado atención, está tan repleta de rugidos por los feudos y batallas, por el legado y la tradición, y tan iluminada por las sugerencias de lo trágico y lo arcano, que puede parecer un relato de colosos. El melancólico mito de los mineros de carbón galeses ha conmovido los corazones de todo el mundo gracias a un montón de películas y novelas. La poesía galesa es, en esencia, ingeniosa, lírica y limpia —a veces tan minimalista como el haiku—, pero los relatos mágicos en prosa de la Edad Media galesa pueden llegar a tener tramas e ilusiones tan elaboradas como la épica bíblica, y ningún coro operístico de esclavos, peregrinos o prisioneros resulta tan aterrador como las voces roncas e incansables y los corazones abiertos de una coral galesa.

Inextinguible a lo largo de los siglos, pues, el espíritu del patriotismo galés ha sido una abstracción devota y a menudo bellísima. Mucho después de morir Llywelyn, estalló en un levantamiento masivo dirigido por el carismático Owain Glyndŵr en el siglo xv. Glyndŵr arrastró a casi todo el territorio en una lucha contra los ingleses convocando un parlamento nacional, entablando una alianza con los franceses y peleando entre penas y triunfos hasta desvanecerse en el olvido, de modo que hoy en día nadie sabe dónde está enterrado. Su intento desesperado y desesperanzado de aferrarse a la gloria no ayudó a Gales en la práctica, pero siempre ha perdurado como una inspiración en la memoria nacional. Lo mismo ocurre con las palabras de un venerable ciudadano conocido por la tradición como «el viejo de Pencader». Al parecer, un día del siglo xii el anciano estaba sentado a la puerta de su casa cuando el rey Enrique II de Inglaterra pasó a caballo con una tropa de soldados durante una campaña punitiva o algo así. El rey le preguntó condescendiente, tal y como hacen los reyes, si creía que la resistencia galesa a Inglaterra duraría mucho, pero obtuvo una respuesta algo sombría: Gales nunca se sometería a la ira del hombre, dijo el anciano, a menos que esta coincidiera con la ira de Dios, y «pase lo que pase de aquí en adelante, ninguna otra nación más que la galesa, y ninguna otra lengua, podrá responder por este rincón de la tierra en el día del examen supremo ante el juez supremo».

*

Espero que el hombre tuviera razón, pero claro, como ocurre en muchos otros lugares, el Gales moderno está amenazado, más que nunca, por los poderes igualadores del internacionalismo, distribuidos también aquí a través de todos los posibles canales de comunicación. La corrosión mundial se asienta de un modo inevitable junto a las nuevas —y bienvenidas— emociones y comodidades, así como las porquerías de la televisión, los anuncios, las drogas, el crimen, la simplificación general y la mera vulgaridad. Incluso las partes más galesas de Gales son menos galesas de lo que eran, y los valores que los galeses consideraban originalmente suyos están mermando, o bien se hallan tan influidos por las ideas y los principios ajenos que los cínicos se preguntan si de verdad queda algo específico galés en ellos. Hoy en día, el inglés es algo omnipresente en estos lares, igual que los ingleses, que van filtrándose como colonos y empresarios en casi todos los rincones del país que sus ancestros no pudieron aniquilar. En ciertas ocasiones, el más galés de los galeses ha tenido la impresión de que todo lo propio quedaba arrasado, inundado por los ingleses —los malditos sajones (saeson), el enemigo—.

Es un poco como el Tíbet. Tanto por geografía como por historia, es innegable que el Tíbet forma parte de la masa continental china, pero también es innegable que su identidad cultural es un elemento aparte, y la población tibetana siente que su religión y su lengua, sus modos de vida, están amenazados por el influjo de los chinos han del este. Otro ejemplo análogo que suele citarse en este caso es el de Palestina. Gales tiene una extensión muy parecida a la de Tierra Santa, y su historia moderna no dista mucho de un irónico cruce entre la historia de los árabes palestinos y la de los judíos palestinos. Por una parte, Gales ha tenido que resistir, como los árabes, ante la incursión de un pueblo más avanzado y seguro de sí mismo, un pueblo extranjero, como los judíos eran para los árabes. Por otra parte, los galeses han tenido que luchar para sustentar, igual que los judíos, una cultura orgullosa y antigua frente a una mayoría poco compasiva.

Los ajenos a estos asuntos siempre han considerado dichas actitudes una mera sofistería. ¿Acaso los árabes y los judíos no son semíticos por igual, el Tíbet no es una parte evidente de China y los galeses e ingleses no son británicos? Para los pueblos concernidos, no es así, y en Palestina, el Tíbet y Gales los autóctonos han tratado, con grandes sufrimientos, de hallar salidas a su dilema. ¿La autonomía cultural bastará para que el pueblo conserve su identidad, o también debe haber una autonomía política? ¿Esta puede lograrse por la vía pacífica o, por el contrario, debe alcanzarse mediante una violencia inevitable? Hoy en día los galeses, al menos, no se encienden por ninguna antipatía religiosa, como sí sucede en los enfrentamientos entre musulmanes y judíos, pero en el pasado fue muy distinto, cuando la iglesia celta de Gales sufrió los ataques de la iglesia católica romana de Inglaterra, y no por casualidad los patriotas galeses, en su lucha por mantener la lengua, han tomado prestadas ideas de los salvadores del hebreo.

Muchos galeses tienen un aspecto bastante semítico, de hecho. Varios ingleses que trabajaron en Oriente Medio durante años me contaron que lidiar con los árabes era muy parecido a lidiar con los galeses, y aún más a menudo he escuchado parecidos semejantes entre galeses y judíos. De hecho, muchos galeses se consideran a sí mismos la tribu perdida de Israel. Una antigua familiaridad con los textos bíblicos ha llevado a que el territorio galés esté salpicado de nombres palestinos, desde Salem a Nazaret o el mismísimo pueblo de Belén, que siempre ofrece el paisaje favorito en las postales navideñas. Quizá los largos siglos de opresión y las consecuentes agudezas del ingenio y la voluntad en verdad han afectado de forma parecida a los galeses y los judíos, forjando a ambos pueblos en una inextinguible fragilidad.

*

Lo cierto es que sigue habiendo muchos viejos de Pencader que responden cual profetas del Antiguo Testamento. La larga resistencia a los ingleses ha pervivido a veces sumisa, a veces ruidosa, a veces orientada a la independencia nacional completa y otras veces más enfocada en la lingüística que en la política. Los patriotas han proseguido sus discusiones interminables y, aunque la lucha nunca ha vuelto a desencadenar una violencia general, muchos galeses han acabado en prisión durante el proceso, varias bombas han explotado y decenas de casas de campo de propietarios ingleses se han quemado hasta los cimientos.

Desde principios del siglo xx, las pasiones parecen más contenidas, hay menos lemas patrióticos garabateados en las paredes y menos letreros en inglés tachados y pintarrajeados en galés. A primera vista, la identidad galesa parece ahora menos asertiva e iracunda, pero ello se debe, en parte, al hecho de haber ganado algunas batallas. Durante la segunda mitad del siglo xx, el movimiento patriótico galés se convirtió en una fuerza genuina del Estado que, gracias a su constante presión, obtuvo varias concesiones de los gobiernos británicos. La lengua galesa, que llevaba muchas generaciones amenazada, se hizo oficial y empezó a contar con más apoyos. Se fundaron nuevas instituciones y los niños pudieron adquirir unas mínimas nociones de galés en las escuelas. En 1999, el país consiguió, por primera vez en muchos siglos, una modesta forma de autogobierno con una Asamblea Nacional elegida por el pueblo y un presidente llamado Prif Weinidog.

Bien sabe Dios que no es gran cosa, y no basta, desde luego, para detener a los incansables patriotas, pero lo cierto es que las aguas volvieron a su cauce, y quizá eso era justo lo que querían en Inglaterra. Los activistas galeses acogieron las reformas con gran entusiasmo, pero a principios del nuevo siglo se encontraron en un estado de incertidumbre muy dividida, pues no sabían qué hacer a continuación: presionar para obtener más, consolidar los logros, desafiar todas las correcciones políticas y pelear sin reparos para mantener a raya a los ingleses o bien hacer un esfuerzo temporal y dejar la lucha para otro día.

Tal vez hayan perdido la última batalla, tal vez su querida lengua acabe muerta y sus tradiciones olvidadas, pero, aun así, todo lo que han conseguido es muy notable. Hoy en día existen cuatro principales regiones celtas en la Europa moderna, todas ellas regidas por diversos grados de soberanía. Irlanda es del todo independiente, Escocia es casi independiente, Gales es un poco independiente y Bretaña no es nada independiente. Las cuatro poseen una lengua que es su atributo nacional más antiguo, y de todas esas lenguas, la de Gales, el cymraeg, es la más viva y la más asentada, el legado de las generaciones de patriotas que la cuidaron, la defendieron y la desarrollaron a lo largo de la historia.

*

Quizá os estéis preguntando, ¿y qué hay de esa casa tuya? Un poco de paciencia, enseguida llegaré a ese punto, ¿o acaso no he avisado de lo mucho que nos gusta la palabrería?