Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Un portrait délicat de la cité de l’Adriatique, carrefour séculaire des tumultes de l’histoire européenne.

L’écrivain britannique Jan Morris a découvert Trieste comme soldat en 1945, et cette ville n’a cessé depuis de la hanter. Maintes fois bousculée par les remous de l’histoire, Trieste incarne la précarité des frontières, la finitude des empires et s’est affirmée depuis des siècles comme un havre pour les exilés, célèbres ou anonymes. Évoquant l’histoire, l’art, la littérature ou l’architecture, Jan Morris esquisse dans ces pages un tableau élégant et teinté de mélancolie de la grande cité portuaire des Habsbourg, éprouvée par les années noires du fascisme et le glacis du rideau de fer. La Trieste d’aujourd’hui, cosmopolite et frémissante, à la fois latine, slave et germanique, reste une métaphore de l’histoire troublée de notre continent.

Plongez dans un tableau élégant et teinté de mélancolie de la grande cité portuaire des Habsbourg !

EXTRAIT

Il y eut un temps où j’avais coutume de dire que si j’étais juive, je serais certainement sioniste. J’avais servi en Palestine sous mandat britannique et j’avais alors pensé que c’était les Arabes, pas les Juifs, qui en bavaient ; mais voir la jeune armée israélienne déferler dans le Sinaï lors de la première de ses guerres m’emplit de sympathie romanesque pour le petit État. Plus tard, je changeai à nouveau d’avis et compris que les Juifs que j’admirais le plus étaient ceux de la diaspora qui n’avaient pas abandonné la fierté de leur origine et restaient étroitement liés par l’histoire et la culture, par un amour des mots, de la musique et du débat, mais qui étaient par essence des citoyens du monde, supranationaux, extraterritoriaux. C’est leur esprit, diffus mais rémanent, tel un gène de chromosome, qui me fait voir Trieste encore comme une ville juive. D’ailleurs, les Juifs restent encore dans les parages. L’essentiel de leur vieux ghetto, dans le quartier de la Piazza Unità, a fait les frais des transformations municipales, mais ce qui en reste, comme dans bien des anciens ghettos d’Europe, est devenu plutôt tendance. Les excellentes librairies, les antiquaires, les marchands d’art et les restaurateurs abondent et il y a un marché aux puces le dimanche. Via del Monte, la synagogue des migrants abrite un musée juif, dirigé par un rabbin de la grande synagogue et il y a une école juive à côté. Ici et là, cependant, des rues médiévales abandonnées subsistent, dans l’attente de la démolition, et leurs hautes maisons vides à volets clos, leurs lampes, chaînes, cadenas et chats errants rappellent des époques plus cruelles. L’autre jour encore, dans le même quartier du ghetto, j’ai vu trois musiciens ambulants en loques chassés par la police et, en les regardant fermer leurs étuis, fourrer leurs instruments sous le bras et partir d’un pas traînant vers le front de mer, je songeai qu’ils ressemblaient vraiment aux malheureux Juifs d’antan poussés comme du bétail dans les wagons.

A PROPOS DE L'AUTEUR

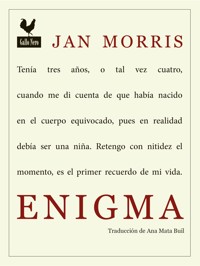

Née en 1926,

Jan Morris est l’un des plus célèbres écrivains de voyage de langue anglaise. Elle est l'auteur de

Pax Britannica, une histoire de l’empire britannique, et de délicats portraits de Venise, Trieste, Oxford, New York ou Hong Kong. Elle vécut et écrivit sous son nom James Morris jusqu’en 1972, année où elle a changé de sexe.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 262

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

À propos de l’auteur

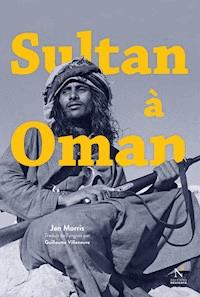

Née en 1926, Jan Morris est l’un des plus célèbres écrivains de voyage de langue anglaise. Elle est l’auteur de nombreux essais et récits, dont Sultan à Oman (traduit en français par Guillaume Villeneuve chez le même éditeur, 2016), Pax Britannica, une histoire de l’empire britannique, et d’élégants portraits de villes, dont Venise, Oxford, New York ou Hong Kong. Elle vécut et écrivit sous le nom de James Morris jusqu’en 1972, année où elle a changé de sexe.

À propos du traducteur

Guillaume Villeneuve a notamment traduit, parmi une centaine de titres, outre Jan Morris, le grand Patrick Leigh Fermor (Dans la nuit et le vent, Un temps pour se taire, Enlever un général) et le succès international de Peter Frankopan, Les Routes de la Soie, tous quatre chez le même éditeur.(www.guillaume-villeneuve-traducteur.fr)

Pour Elizabeth et en souvenir d’Otto, du 9e Royal Lanciers de la Reine

Je fus le monde que j’arpentais, et ce que je voyais, entendais ou sentais ne venait que de moi.

Wallace Stevens

PrologueUn ange passe

Je suis incapable de toujours voir Trieste en esprit. Qui le pourrait ? Il ne s’agit pas d’une de ces villes typiques, instantanément visibles dans le souvenir ou l’imagination. Elle ne propose aucun repère inoubliable, pas de mélodie universellement familière, pas de cuisine unique, pour ainsi dire pas de nom original connu de tous. C’est un port de mer italien, de taille moyenne, à la population d’âge moyen, d’origine mêlée, d’histoire embrouillée, à la prospérité toujours intermittente, relégué en haut et à droite de la mer Adriatique et si dénué des caractéristiques italiennes habituelles qu’un sondage de 1999 a prétendu que quelque 70 % des Italiens ignoraient qu’il fût en Italie.

Il y a pourtant des moments de ma vie où l’idée de Trieste s’imprime si précisément dans ma conscience que je m’y sens transportée, où que je me trouve. La sensation n’est pas sans évoquer ces minutes secrètes de silence qui interrompent parfois une conversation tout ordinaire, traditionnellement attribuées au passage de l’ange. Peut-être pour des raisons bibliques – quelque rapport avec la Crucifixion ? – elles sont généralement censées survenir dix minutes avant l’heure et l’on ne peut que s’étonner de leur régularité.

Pour moi elles signalent souvent Trieste. Depuis le jour où j’y suis entré, jeune soldat, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, cette ville me hante curieusement. Quoi qu’il s’y soit passé, quels qu’y soient les changements, la fréquence de mes visites, cela fait plus d’un demi-siècle que les sentiments qu’elle éveille en moi restent identiques et dans ces minutes de calme soudain, je ne fais pas qu’y revenir, je me réexamine aussi. Quand l’horloge marque dix minutes avant l’heure, que l’invisible messager volette au-dessus, je me retrouve toute seule sur le front de mer de Trieste, tel qu’il fut jadis, tel qu’il reste pour moi.

L’Adriatique est bleue et muette, pas un souffle de vent. Outre la baie s’élève un petit château blanc et les collines environnantes sont âpres. Le soleil étincelle, sans rayonner. Un remorqueur traverse, nonchalant, le port ; quelque part un train résonne ; un petit vapeur crache de la fumée ; un orchestre joue au loin et quelqu’un sifflote un morceau de Puccini – ou est-ce moi ? Les lourds immeubles pompeux qui scandent le remblai, avec leurs flèches et leurs pinacles symboliques, semblent abandonnés, comme en train de faire la sieste, tandis qu’au bord du quai un pêcheur solitaire reste immobile et voûté, sur un flotteur qui ne s’agite jamais. Les drapeaux pendent. Un tram attend ses passagers. L’interlude angélique qui m’a visitée chez moi au Pays de Galles semble avoir gagné Trieste aussi.

Devant ces vues je n’ai aucune réaction exubérante, ni non plus apathique. J’ai la nostalgie, j’ai de tristes pensées sur l’âge, le doute et la désillusion, sans être malheureuse. Je sens qu’il y a des braves gens dans les parages et un vague désir m’enveloppe tel un narcotique – ce que les Gallois appellent hiraeth. L’émotion en fait partie, mais sous une forme lyrique à laquelle je suis sentimentalement sensible ; en même temps une bouffée de désir sensuel vient me stimuler. Je suis séduite par ce vestige d’importance et de puissance évanouie, la disparition du temps, la disparition des amis, la mise à la ferraille de grands navires ! Au fond, j’ai l’impression que ce port de mer opaque, si plein de douce mélancolie, illustre en mon for intérieur non seulement mes émotions adolescentes du passé, mais aussi les préoccupations d’une vie. J’appelle cela l’effet Trieste. On dirait qu’on m’a sortie du temps vers nulle part, pour un aperçu méditatif.

Je ne suis pas la première qui associe cette ville à nulle part. Le dramaturge viennois Hermann Bahr, qui y arriva en 1909, devait déclarer qu’il s’y sentait suspendu dans l’irréalité, comme s’il n’était « absolument nulle part ». Trieste est un lieu éminemment personnel, qui suscite souvent semblables fantaisies. En général, ceux qui n’y sont jamais venus ignorent où elle se trouve. Les visiteurs tendent à la quitter dans la perplexité et y repensent, rentrés chez eux, avec un vague sentiment de mystère, comme à quelque chose qu’ils ne peuvent localiser. Ceux qui la connaissent mieux semblent souvent la voir de manière figurée, pas juste comme une ville, mais comme la forme d’une ville, qui semble exercer une influence particulière sur ceux d’entre nous qui ont un faible pour l’allégorie – c’est-à-dire, comme l’a dit jadis l’Autrichien Robert Musil, ceux d’entre nous qui supposent que toute chose recèle une plus grande signification que celle à laquelle elle peut raisonnablement prétendre.

La simple situation géographique de la ville est évocatrice. Elle semble toujours située sur un pli de carte, repliée sous un ourlet, un trou perdu dans un coin. Une mince bande côtière, jamais plus large que quelques kilomètres, est son seul lien avec le corps de l’Italie. Pour le reste, elle est étroitement enveloppée par des territoires slaves : la frontière slovène passe à 8 kilomètres du centre de la ville, la Croatie se trouve à 16 kilomètres au sud, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, la Hongrie sont toutes à moins d’un jour de voiture. Trieste ressemble à une colonie péninsulaire, sur un éperon pointé par l’Europe occidentale dans la mer des Balkans. « Le dernier souffle » de la civilisation, à en croire le Chateaubriand de 1806, « vient expirer sur ce rivage et la barbarie commence. »1

Organiquement, elle reste tout aussi isolée. Tout près derrière, s’inclinant vers la mer, se dresse un plateau affleurant des Alpes juliennes. Il faut le traverser pour se rendre presque n’importe où et la ville est enserrée entre ses pentes et l’Adriatique. Ce n’est pas un plateau accueillant, du reste. C’est une formation calcaire hostile que les géologues baptisent du terme générique de karst. Les Italiens l’appellent Carso, les Slovènes Kras, les Croates Krs, nom onomatopéique dans toutes ces langues. Le Karst est un pays dur, de silex et de trous, à la pauvre végétation, criblé de grottes et de courants souterrains. Tout de suite au-dessus de la ville, on a arboré les pentes pour les adoucir, mais le Karst était un obstacle intimidant pour les voyageurs avant l’avènement des bonnes routes ou du chemin de fer, tant il était stérile et pierreux, et infesté de bandits. Aujourd’hui encore, il m’évoque une zone de quarantaine ou de relégation, le genre d’endroit figuré en hachures ou en pointillé sur les atlas historiques.

De fait, il a parfois été représenté de cette façon par suite de l’ambivalence affirmée de Trieste dans l’histoire. On y a vraiment besoin d’un atlas historique. Ce fut d’abord un village côtier des Illyriens, peuple indo-celte fuligineux échangeant poisson, sel, huile d’olive et vin avec ses voisins immédiats. Rome la colonisa et l’appela Tergeste. Venise la harcela, la razzia et l’occupa par intermittence puis, à la fin du XIVe siècle, ses princes la placèrent sous la protection de la monarchie des Habsbourg à Vienne. C’est ce qui décida de sa fortune car, quatre siècles plus tard, ce sont les Habsbourg qui firent entrer Trieste dans le monde moderne. Signant enfin la paix avec leurs ennemis de toujours, les Turcs, ils décidèrent, après avoir placé tout ce coin de l’Adriatique sous leur égide, d’ajouter à leur empire continental un empire maritime. Ils choisirent de faire du port son ouverture principale sur le reste du monde.

En 1719, ils en firent un port franc, lui accordèrent nombre de privilèges civiques et d’exemptions pour encourager son essor. Ils construisirent une ville neuve sur le rivage et creusèrent à la fin un port en eau profonde, qui devint de fait le port de Vienne. Les négociants de Trieste étaient les vrais maîtres du lieu, qui remplaçaient les derniers témoins du patriciat indigène et coexistèrent, non sans énergie, avec la bureaucratie impériale avant de survivre à trois brèves périodes d’occupation napoléonienne. Reliée à son arrière-pays au nord par des routes et des voies ferrées traversant le Karst, Trieste prospéra énormément grâce au commerce de l’Autriche, de la Hongrie, de la Bohême et d’une grande partie de l’Europe centrale. À l’orée du XXe siècle, c’était l’un des grands ports de l’univers, un point de contact majeur entre l’Europe et l’Asie. « La troisième entrée du canal de Suez » disait-on souvent ; le premier navire de commerce à parcourir ce canal, avant même l’inauguration, fut le vapeur triestin Primo ; trois autres navires du port prirent part à la cérémonie d’ouverture de 1869.

Trieste était donc une création impériale qui fut impérialement comblée durant quelques générations. Le connaissement Via Trieste était familier dans tous les ports de commerce. Cet âge d’or ne dura guère, cependant. En 1919, à la fin de la Première Guerre mondiale, l’empire des Habsbourg se disloquait. Le royaume tout neuf de Yougoslavie hérita de la plupart de ses possessions adriatiques, mais Trieste se trouva comme arrachée à sa géographie et annexée au royaume tout récemment réuni d’Italie – « à la frontière de la barbarie » devait toujours penser le personnel politique de Rome. Elle était privée de son propre intérieur. Le port de l’empire, inévitablement, se rabougrit, faute de rôle évident au sein de l’Italie, et la ville sombra dans la torpeur, « oubliant le monde, du monde oubliée », comme le dit Pope des vierges vestales ou Gibbon de l’Éthiopie.

Quand, en 1945, l’Italie fut à son tour humiliée au cours de la Deuxième Guerre mondiale, la pauvre Trieste fut échangée parmi les vainqueurs. Les dirigeants désormais communistes de la Yougoslavie la désiraient, appuyés par leurs camarades de l’Union soviétique ; les puissances occidentales redoutaient qu’elle n’offrît aux Russes un débouché sur la Méditerranée. Durant quelque temps, les armées d’occupation rivales se la répartirent – Britanniques et États-Uniens d’un côté, Yougoslaves de l’autre – et ce fut pendant un ou deux ans un Territoire libre indépendant sous les auspices des Nations unies. Mais les puissances adverses du Conseil de sécurité, contrées par leurs veto respectifs, ne purent jamais convenir d’un gouverneur acceptable et, sous l’effet de la Guerre froide, le statut de Territoire libre fut abandonné. En 1954, on rendit à l’Italie la ville et son port, tandis que l’essentiel des alentours immédiats revenait à la Yougoslavie.

Près d’un demi-siècle plus tard, la Fédération populaire de Yougoslavie se désintégrait elle aussi et voici pourquoi Trieste pend encore aujourd’hui au bout de son cordon ombilical italien, formellement coupée de son arrière-pays – après ces quelques années étincelantes de célébrité impériale, qui n’ont plus jamais été égalées.

Pour moi Trieste est une allégorie des limbes, en ce sens païen qu’elle marque un hiatus indéfinissable. Je l’ai fréquentée tout au long de ma vie adulte, mais, comme ma vie, elle m’instille encore un sentiment d’attente, comme si quelque chose d’aussi majeur qu’imprécis devait toujours arriver. Ses rues sont aujourd’hui aussi bruyantes et embouteillées que celles de toute autre ville d’Europe forte de 250 000 âmes, mais elles font encore l’effet d’être à demi-désertes même au plus bondé, et je m’y sens seule même parmi des amis. Cela fait près d’un demi-siècle que cet endroit fait partie de l’Italie, chef-lieu tout à la fois de sa propre province éponyme, comme de la région bien plus étendue du Frioul-Vénétie julienne ; pourtant, c’est pour moi une enclave sui generis, où se sont mêlés Latins, Slaves, Teutons, où artistes, exclus, renégats, exilés et rentiers peuvent se replier et connaître le bonheur, avec un peu de chance – comme le Waring de Browning, cet homme du monde qui s’enfuit de Londres pour échapper à l’ennui, aperçu pour la dernière fois en compagnie d’un saute-ruisseau hilare sur un canot triestin, en train de revendre du vin et du tabac à tel brick anglais de passage. Et, telle une outsider, je me vois faisant toujours partie de ce port de mer à demi-réel, à demi-imaginaire, si bien qu’après tout ce temps je suis en train d’écrire un livre sur Trieste (mon dernier livre, en plus) qui sera forcément tissu d’impressionnisme civique mais aussi d’introspection – peut-être d’apitoiement.

« Et trieste, écrit James Joyce de la ville, ah trieste m’a mangé le foie ! » Il s’agit apparemment d’une variation sur une expression italienne qui veut dire qu’on est de mauvaise humeur, mais cela pourrait être un écho de la formule française, triste était mon livre, foie se disant liver en anglais ; mais ses allusions subliminales – au viscéral, au surréel, au solitaire, à l’hypocondriaque, au solipsiste et à l’affectueux – correspondent à peu près à mes propres réactions.

1 Citation de l’Itinéraire de Paris à Jérusalem. (NdT)

1Une ville au pied de la colline

Si vous arrivez en voiture par le Karst, malgré tout, Trieste semble aller de soi. La route traverse la frontière slovène et atteint le village d’Opicina où le plateau s’abaisse brusquement entre des pinèdes vers la mer. Un grand obélisque y indique l’entrée dans la ville. On l’a érigé en 1830 pour commémorer l’achèvement de la première vraie grand-route sur le Karst, qui relie Vienne à son port adriatique. Aujourd’hui, c’est un monument galeux et négligé, entouré de banlieues, mais lors de son érection, il informait le voyageur reconnaissant que sa traversée des terres gastes avait pris fin, qu’il atteignait un havre respirant l’ordre impérial – un avant-poste moderne, méditerranéen, de l’empire habsbourgeois. C’est là que passa le jeune archiduc d’Autriche Ferdinand Joseph Maximilien en 1850 : le Karst lui parut un désert maudit, mais l’apparition éloignée de l’obélisque valait symbole d’espérance : il pressa le cocher de se hâter.

Pour moi, l’essence de l’urbanité renferme un élément d’espérance : quand je vois une ville au loin, au bout de la rase campagne, je presse toujours le pas. Plus la ville est isolée, plus on espère, car elle offre alors un contraste plus spectaculaire avec le monde bucolique du dehors. Jusqu’il y a peu, le cycle de la campagne était régulier et prévisible, régi par les saisons et les besoins essentiels de l’agriculture : les récoltes venaient et passaient, les agneaux naissaient puis étaient sacrifiés, les semailles, la moisson, le vêlage et le fanage – jour après jour, année après année, le cercle était respectueusement suivi. Avec de la chance, il n’y avait pas de mauvaises surprises. L’arrivée de l’ensilage et des intrants chimiques, la perspective de manipulations génétiques elles-mêmes n’ont pas encore débarrassé la vie rurale de ses habitudes immémoriales. Tous les jours, hiver comme été, qu’il pleuve ou fasse soleil, à six heures précises, notre voisin Alwyn Parry remonte l’allée dans sa fourgonnette pour préparer les vaches à la traite.

Mais la ville ! Là, les données y changent d’heure en heure, et les gens aussi. La ville regorge d’idées autant que de circulation, en tourbillon de nouveautés et de surprises. Qui peut s’ennuyer à la ville ? Si l’on se lasse d’une activité, on peut en essayer une autre, changer de métier, fréquenter un autre restaurant. La plupart des progrès humains ont éclos en ville. Si le paysan labourait le même vieux sillon, sous le contrôle du prêtre et du châtelain, remplacé le moment venu par ses fils et ses petits-fils, là-bas, à la ville, les gens inventaient de nouvelles façons de vivre, de se vêtir, de penser, de manger et de croire. « Eussé-je beaucoup d’argent » dit le poète – Browning, encore lui –

assez d’argent pour épargner,

le toit qui pour moi s’imposerait donnerait sur la place

car on mène une vie si passionnante, à sa fenêtre, à lorgner !

Je suis d’accord avec lui, toute campagnarde endurcie que je sois. Notre époque et l’étalement urbain ont commencé à détruire le mode de vie bucolique, mais il reste assez de différence entre ville et campagne pour que je presse mon postillon à la vue d’une ville au pied de la colline.

Surréel ? Hypocondriaque ? Subliminal ? Sûrement pas. Notre premier aperçu de Trieste depuis l’obélisque d’Opicina, sur la crête dominant la périphérie de la ville, est aussi rassurant qu’il l’était sous Maximilien. La ville se déploie devant nous, apparemment explicite et calme, dans un cadre superbe. Par beau temps, on peut la voir tout entière, ici et maintenant, tel un diagramme historique. Elle entoure deux anses, celle de Trieste au nord, celle de Muggia au sud, séparées par un promontoire – LE Promontoire, disaient jadis les Triestins. Le littoral s’étire vers Split et la Croatie d’un côté, vers Venise et l’Italie de l’autre, avec les contours bleus, montueux de l’Istrie au sud, le rivage plat du Frioul et de la Vénétie julienne au nord et à l’ouest. Cet impressionnant panorama est souvent brouillé – par la pluie ou le brouillard en hiver, par des brumes de chaleur au plus fort de l’été – mais il est parfois presque surnaturellement clair et l’on peut imaginer voir étinceler le soleil sur les dômes dorés de San Marco à Venise, à 110 kilomètres de là, sur la mer.

Sur une petite colline, en contrebas, à côté de l’anse septentrionale, s’élève l’implantation originale, fortifiée, de la ville, celle que connurent les Illyriens, les Romains et les Vénitiens. Elle contient une cathédrale et une citadelle sommitale, un amphithéâtre romain creusé dans son flanc, et l’on discerne toujours le lacis médiéval des rues plongeant vers le front de mer – le dessin du petit port fortifié sorti de Tergeste, peut-être comme une sorte de Dubrovnik, mais moins impressionnant. Aujourd’hui, la vieille ville de Trieste est recouverte en partie par l’urbanisation moderne, en partie par la lèpre des siècles, parfois restaurée, mais elle a beaucoup perdu de sa superbe d’antan ; mais à côté et l’encerclant, dominant les alentours, se trouve la ville bâtie par les Habsbourg pour créer un port impérial.

La perspective de cette autre Trieste, dont l’essentiel était flambant neuf sous Maximilien, devait le ragaillardir avec sa promesse de nappes blanches et de lits convenables. N’était-ce pas une compensation universelle de l’impérialisme ? Ses contemporains de l’Inde britannique se trouvaient pareillement stimulés quand leurs trains s’immobilisaient à Bombay ou Lahore au sortir de plaines interminables. « On se retrouve au Club ! » se lançaient-ils soulagés, en se pressant vers leurs fiacres ; Maximilien, après avoir regardé le point de vue de l’Obélisque (qui conserve une majuscule à Trieste) regagnait sans doute sa voiture en hâte, en foulant les feuilles mortes, en anticipant les mêmes plaisirs. C’est là, à l’abri d’un terrain vague, que fut bâtie la Trieste habsbourgeoise aux XVIIIe et XIXe siècles, avec tous les raffinements urbains. Son plan était logique, ses immeubles conséquents, ses rues aérées, son style ample et complaisant car il s’agissait d’une ville commerçante, d’une cité portuaire, construite à cette fin. Elle ne se préoccupait pas d’abord de politique, ni des plaisirs ou des loisirs comme ses contemporaines architecturales Saint-Pétersbourg, Calcutta ou Bath. Le dur travail et l’entreprise, telles étaient ses caractéristiques, mais ses architectes savaient que le confort matériel décuple le rendement. Il s’agissait d’une machine urbaine aussi moderne qu’efficace.

Aujourd’hui, tant la vieille que la neuve Trieste sont envahies d’usines et de banlieues informes du siècle précédent, mais depuis Opicina, le regard imaginatif peut encore discerner leur relation première – une relation impériale, une fois encore, où un quartier domine fortement l’autre. L’un reste coincé sous son château, avec des vestiges de murailles ; l’autre se confronte à la mer avec assurance, avec des remblais et des jetées tout du long, une grande place qui s’ouvre, vlan !, sur l’Adriatique et un phare fiché sur un môle pour refermer le port. La petite ville médiévale recèle une certaine délicatesse dans son embrouillamini ; la grande ville habsbourgeoise n’arbore aucune subtilité, rien qu’un étalage mesuré. De l’une pourrait vous parvenir la musique de luths et de madrigaux, de l’autre une fanfare militaire. Pour trouver un parallèle contemporain, il suffit de descendre le littoral croate des vacanciers, où hôtels en béton et campings viennent lécher les fières cités vénitiennes : une fois encore, ce contraste aurait été familier aux officiers du Raj, car les venelles de la Trieste crénelée côtoient la symétrie de la ville autrichienne comme un bazar indien un cantonnement colonial, ordonné et blanchi à la chaux.

Cependant, le temps et le site en ont tiré une unité (comme souvent du bazar et du cantonnement ou même des campings et des clochers). À l’orée du XXIe siècle, on y trouve peu de structures modernes, à la différence de la plupart des villes d’Europe. Les guerres ont peu endommagé Trieste et les tours sont rares – les guides locaux qualifient de gratte-ciel (grattacielo) tout immeuble à partir de six étages. Si l’on réduit son angle de vue au centre, on continue de voir une grande partie de ce que vit Maximilien, à ceci près que, de son temps, la baie septentrionale, celle de Trieste, abondait en mâts et agrès, que des navires étaient amarrés à tous ces quais, que des vapeurs allaient et venaient, que des wagons roulaient en grondant sur les pavés. « Tout n’est que mouvement et animation », songeait alors Maximilien. Entrant dans la rade, tout vaisseau de guerre de la marine impériale était accueilli par un coup de canon depuis la citadelle, dont l’écho assourdi parvenait jusqu’ici, à l’Obélisque.

Aujourd’hui, cette baie est plus calme. Un nouveau port a été créé au loin, au-delà du promontoire de l’anse de Muggia et l’on y voit des pétroliers et porte-conteneurs manœuvrer ou amarrés ; mais, immédiatement en contrebas, le front de mer central, qui fut la porte d’entrée de l’empire durant quelques générations prestigieuses, a toute chance de ne compter aucun navire.

Car la vue depuis l’Obélisque tient de l’hallucination, comme l’aperçu de Venise au soleil. La Trieste habsbourgeoise ne fut aussi sûre d’elle qu’elle en a l’air depuis la colline que durant un siècle à peu près. C’était un port ad hoc, délibérément choisi et créé dans un but impérial, et les ports sont plus exposés que les simples villes aux caprices de l’histoire. Sur toute la planète, on trouve de célèbres vieux havres aujourd’hui négligés ou déclassés, parfois pour cette seule raison que les bateaux modernes ont besoin d’eau plus profonde ou d’équipements différents, parfois parce que leur raison d’être n’existe plus. Partout, des quartiers jadis animés en bord de quais ont été châtrés ou transformés, parés de pierres reconstituées, de gadgets, leurs entrepôts convertis en appartements dernier cri, avec boutiques de curiosités parfumées au pot-pourri, leurs cales sèches comblées pour accueillir des bureaux. Les quais de Manhattan où accostaient les beaux clippers constituent à présent un musée maritime. Les docks de Londres où les navires des Indes débarquaient jutes et épices ont été transformés en une ville lugubre et branchée d’entreprises. Bristol et Liverpool, jadis bases majeures du trafic transatlantique, sont aujourd’hui du mauvais côté pour le marché européen, de même que Hong Kong qui pourrait bien un jour souhaiter se trouver sur le continent, après tout. Presque partout, le tohu-bohu portuaire, toutes ses puanteurs, son vacarme, ses couleurs contrastées ont été éloignés des centres urbains, et donc de la conscience générale.

Trieste a connu l’essentiel de cette mutation, elle aussi, brutalement et avant l’heure. Le port n’avait rien de dépassé au plan technique. L’effondrement de l’empire qui l’avait créé l’a tout simplement rendu sans objet et il n’a jamais retrouvé son identité. Les empires sont mortels et leurs fonctions aussi. Il y a peut-être un ou deux navires là-bas – un vaisseau de guerre, peut-être, un ferry, un remorqueur, un hydroptère pour touristes – et l’on distingue l’accumulation habituelle de voiliers et de canots dans l’inévitable port de plaisance. Mais la baie triestine semble désolée. Elle ne sera jamais plus ce qu’elle était et nous rappelle d’emblée, comme je m’en souvins il y a un demi-siècle, que sa ville fut bâtie dans un but défunt.

Pourtant elle nous attend. « Dépêchez-vous, cocher ! lance Maximilien tandis que sa voiture s’éloigne de l’Obélisque, le gouverneur nous attend à dîner. » Nous-mêmes, nous appuyons sur l’accélérateur en nous rappelant que nous n’avons pas de chambre réservée. Quel que soit notre siècle, nous descendons, par les virages en lacets, entre les couinements de nos sièges en cuir ou les grincements du plastique des tableaux de bord, depuis le Karst vers les rues grises de Trieste (ou Triest comme l’épellent les Autrichiens, ou Trst à la slovène, comme disent aussi les Croates).

2En préférant un brouillard

Il n’était pas vraiment utile de se hâter. Son Excellence le Gouverneur est bien sûr heureuse de recevoir l’archiduc à chaque fois qu’il entre dans la ville et nous trouverons pour notre part qu’il reste des chambres disponibles à l’Albergo Duchi d’Aosta. Trieste peut être désarçonnante, mais elle ignore d’ordinaire la foule. On peut y dériver, en pensant à autre chose, aussi facilement que partout ailleurs en Europe. La circulation, en général, vous laisse passer sur les passages piétons. Ses musiciens ambulants et ses mendiants vous remercient poliment si vous leur donnez quelque chose et ne vous font pas de reproches si vous refusez. Tout le monde semble heureux de rendre service.

Ce n’est pas, notez-le, une ville destinée aux personnes trop vétilleuses : la boutique où vous voulez aller a probablement fermé pour les vacances, le musée est temporairement fermé pour travaux, vous venez de manquer l’autobus suite à un changement d’horaire, la galerie ne figure pas dans l’annuaire et n’ouvre que pendant l’été. Mais pour la dérive, c’est exactement ce qu’il faut. Même à la Belle Époque, quand Trieste était au faîte de sa puissance, c’était un endroit de flâneurs. L’auteur anglais Robert Hitchens la jugea à moitié endormie. Joyce aimait l’arpenter en y peaufinant des phrases dans sa tête. Italo Svevo écrivit un roman essentiellement consacré à la promenade dans ses rues et le poète Umberto Saba composa un poème sur ses vagabondages dans toute la ville, à songer à sa propre « vie grave évasive » – c’est exactement ce que je fais, la gravité exceptée.

Notre entrée à Trieste ne risque donc pas d’être éprouvante. Puisque nous arrivons le soir (rappelez-vous le dîner du gouverneur) et en automne (les feuilles mortes foulées par Maximilien), la circulation est dense, sans être frénétique. On n’entend guère klaxonner – les querelles routières ne sont pas un travers triestin – ni siffler les policiers. Quand les lampes s’allument, elles sont tamisées et, à la fin d’un jour d’automne, la ville ne donne pas vraiment l’impression de préparer une sortie vespérale, plutôt de rentrer tranquillement chez soi pour voir les jeux télévisés.

Les présentations, il faut le dire, ne sont guère plus réjouissantes. Les faubourgs de la ville sont miteux, tristes et ternes, le centre est sombre. Il y a partout des statues, des fontaines, des fresques mais, dans l’obscurité qui tombe, tout semble monochrome. De lourdes rues en arcades titubent le long de nos vitres, les palais de la ploutocratie se suivent pompeusement, une église gothiquement coiffée ici, une gare majestueuse là. La Poste centrale est énorme. La Banque d’Italie est immense. Le Palais de Justice est intimidant. De raides escaliers de pierre relient les rues entre elles. Un tunnel s’enfonce mystérieusement à flanc de colline. Ce qui ressemble à une prison n’est qu’un vieil entrepôt. Ce qui a tout l’air d’être le palais de la Préfecture est la succursale d’une compagnie d’assurances. Paul Theroux, notant ses impressions de Trieste en 1995, employait les adjectifs « sérieux, sinistre, terne, solennel et lugubre ». Pour moi, Trieste un soir d’automne évoque les œuvres de ces peintres victoriens anglais qui se spécialisaient dans les ports de mer à la fin du jour, la lueur pâle des réverbères à gaz luisant sur les pavés humides, les carreaux des pubs vaguement éclairés. Et en de tels moments crépusculaires, je n’ai pas de mal à imaginer une Trieste remise à l’autorité de quelque République populaire aujourd’hui défunte, comme elle faillit l’être en 1945, pour renaître noire, soupçonneuse et puant les saucisses.

Mais si, après avoir pris une chambre à l’hôtel, nous déambulons jusqu’au restaurant du coin, nous découvrirons au contraire qu’il est bourgeoisement confortable. Pas de relents de détritus, mais un parfum de champignons ou de soupe de légumes. Le mobilier est somptueux, les lumières tamisées, un chariot de poissons sur glace se trouve près de la porte. Je dirais qu’il n’y a pas plus d’une douzaine de clients qui soient attablés dans cet élégant repaire, qui ont tous l’air d’appartenir à une bonne bourgeoisie, d’un certain âge : des médecins et leurs épouses, probablement, quelques universitaires, un libraire peut-être, deux hommes d’affaires cultivés. Ils semblent tous se connaître, échangent des plaisanteries d’une table à l’autre et détaillent leurs mises respectives sans gêne. Ils s’écoutent attentivement, ne relèvent pas l’entrée d’un couple portant sac à dos, en blue-jean et t-shirt, et sont tous à l’évidence bien connus du personnel. C’est mon cas aussi s’il s’agit bien du restaurant – et je crois que ça l’est – où je m’attablai en 1978 pour écrire dans le livre que je lisais, heureuse et un peu grise, « suis-je vraiment payée pour faire ça ? »

Et de fait, peu après, le propriétaire, s’excusant d’interrompre sa conversation avec le professeur de linguistique slave (de toute évidence) qui dîne seul à la table d’angle, vient m’accueillir.

— Comment va la vie ? fais-je.

— C’est à peu près pareil, répond-il d’une voix atone, en balayant de la main son restaurant à moitié vide. Nous sommes toujours heureux.

Il ne maniait assurément qu’une demi-ironie, car il m’a toujours semblé que cette ville, en dépit de ses déceptions publiques au cours des ans, est en général contente en son for intérieur. Au matin, quand nous sortons pour notre première errance de plein jour dans les rues, pourvu que le temps soit clément, nous la trouverons bien meilleure fille que la nuit dernière. Ces bâtisses dominatrices paraissent moins sévères quand soleil et ombre scintillent à travers les arcades, quand le plan mathématique des rues se révèle posséder une certaine élégance. Nul ne pourrait qualifier Trieste de ville pittoresque ou exquise. Elle ne possède pas de beaux parcs urbains, peu d’édifices qu’on puisse sélectionner – selon moi, le trait d’une grande architecture – pensons à l’immeuble Chrysler, au Palais des Doges, aux chapelles romanes d’Espagne ! Mais quand le soleil brille, Trieste a un charme réel. Comme dans toutes les villes bâties sur un plan perpendiculaire, il peut être difficile de s’y repérer, savoir où se trouve le nord, si la mer est par ici ou par là ; mais assez souvent, on aperçoit les pentes boisées du Karst entre les immeubles, qui réorientent peu ou prou, ou c’est un coup d’œil sur l’eau bleue à un carrefour.

Les premiers urbanistes de la ville, au XVIIIe