6,99 €

Mehr erfahren.

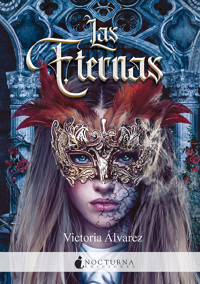

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Krimi

- Serie: Helena Lennox

- Sprache: Spanisch

En 1923, Helena Lennox tiene diecisiete años y un único deseo: sustituir las calles de Londres por una vida de aventuras y excavaciones en tierras lejanas. En consecuencia, cuando sus padres se marchan a la India para investigar la desaparición de unos arqueólogos, ella decide acompañarlos... unos días después y a escondidas. Son muchas las leyendas que circulan en torno a la ciudad fantasma de Bhangarh, pero Helena nunca ha creído en las supersticiones. No obstante, el príncipe Arshad de Jaipur (sí, ese que odia a los ingleses) le insiste en que se equivoca: Bhangarh está maldita y al anochecer, cuando el palacio real se tiñe de oscuridad, todo el que se adentra en sus muros desaparece sin dejar ni rastro. En su recorrido por la exótica India de los años veinte, Helena se ve envuelta en una investigación en la que sólo una verdad parece salir constantemente a la luz: nadie regresa de la ciudad de las sombras. Cita de reseña crítica: «Un viaje a la India más exótica y peligrosa de la mano de unos personajes a los que es inevitable amar... incluso cuando te rompen el corazón». Selene M. Pascual, autora de Ladrones de libertad. «Helena Lennox nos embarca en una aventura por la India con una ambientación fascinante. ¿Cómo resistirse a viajar entre sus páginas?». Andrea Izquierdo, autora de Otoño en Londres. «Imposible no enamorarte de estos personajes y de esta historia». Concepción Perea, autora de La corte de los espejos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 544

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© de la obra: Victoria Álvarez, 2017

© de las ilustraciones: Lehanan Aida, 2017

© de los encabezados de capítulos: denisik11/Shutterstock.com

© de las guardas: L. Kramer/Shutterstock.com

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: noviembre de 2020

Edición Digital: Elena Sanz Matilla

ISBN: 978-84-17834-74-6

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

LA CIUDAD DE LAS SOMBRAS

PRÓLOGO

Cuando uno de los editores de Brown & Wilkes me llamó para avisarme de que la biógrafa pasaría unos días en El Cairo, mi primer impulso fue correr a los establos para fugarme a algún oasis remoto antes de que diera conmigo. Era una de las tardes más agobiantes de aquel octubre de 1985 que parecía resistirse a decir adiós al verano, y los ventiladores colocados sobre los muebles de mimbre, pese a haber escogido la casa por ser una de las más frescas de la ribera oriental, no conseguían mantener a raya el calor.

—Sinceramente, Brown, no entiendo a qué viene tanto interés —protesté mientras me pasaba una mano por la húmeda frente—. Si esa mujer se hubiera molestado en pisar un archivo, habría encontrado cientos de fotografías mejores que las que me está pidiendo.

—Ruth sólo quiere que se implique un poco más, Helena —me contestó Brown en un tono que pretendía sonar conciliador—. Estoy seguro de que no le dará problemas. Sólo tendrá que acogerla unos días, hasta que haya resuelto todas sus dudas, y cuando sepa…

—¿Todas sus dudas? —no pude evitar exclamar—. ¡Llevo desde enero colgada de este maldito teléfono para ayudarla a rellenar las lagunas que le faltan! ¡Si hubiera sabido la cantidad de problemas que da una biografía, habría preferido que el mundo me olvidara!

La respuesta de Brown fue echarse a reír de buena gana, y eso me hizo comprender que estaba perdida. «Lo único que le interesa es que el dichoso libro salga a la luz en la fecha prevista —pensé mientras colgaba de mal humor y me quedaba observando, con los brazos cruzados, el trasiego de los turistas que regresaban de las pirámides—. Lástima que sea demasiado tarde para echarme atrás. Esa Ruth parece inasequible al desaliento».

De modo que cuando quise darme cuenta la tenía metida en casa: una joven de unos treinta años (a mis casi ochenta, me parecía una cría), con mucho pelo cardado y unos ojos llenos de rímel que le daban un aspecto más alucinado que dramático. Reconozco que me sorprendió comprobar, cuando nos sentamos por primera vez en la veranda de la salita que daba al Nilo, hasta qué punto se estaba tomando en serio la investigación. En los últimos meses había recopilado, subrayado y anotado cientos de artículos acerca de las excavaciones que había llevado a cabo desde que era una adolescente; había devorado estudios arqueológicos en los que me dedicaban capítulos de los que nunca había oído hablar, tenía cuatro cintas VHS repletas de reportajes de televisión y, para mi horror, se había entrevistado incluso con mi prima Chloë, quien le dio material de sobra para crear la que Ruth esperaba que fuera «la única biografía que descubra a la mujer tras el mito».

—Me temo que estás confundiéndote —recuerdo que repliqué tras servirme una taza de café negro preparado por Laila, mi asistente—. Los arqueólogos consagramos nuestras vidas a desentrañar mitos. Habría que ser realmente estúpido para dejarse convertir en uno.

—No trate de enredarme con sus tretas —repuso ella, en absoluto intimidada por mi brusquedad—. Llevo tanto tiempo persiguiendo su sombra que podría decir que la conozco casi tan bien como a mí misma. No he venido a mendigar respuestas, lo que quiero es…

—Pruebas que te ayuden a separar la mentira de la verdad. Supongo que en eso no nos diferenciamos demasiado. —Con un suspiro resignado, dejé la taza en la mesita y me puse en pie para dirigirme hacia la alacena de madera taraceada del rincón—. Me parece que por aquí tengo algunas cosas que pueden servirte, aunque todas relacionadas con mis investigaciones. Olvídate de los álbumes familiares; no vas a meter las narices en ellos.

—Por eso no se preocupe: su prima fue de lo más generosa cuando la visité —replicó la condenada muchacha con una sonrisa—. Esa fotografía suya en un columpio a los seis años es adorable.

«Chloë, vas a acordarte de esto». De mala gana, saqué una caja de lata colocada en el cajón inferior y la llevé conmigo a la mesita, sobre la que caían algunos haces de sol que las palmeras no conseguían interceptar. Abrí la tapa para ir extrayendo una pila tras otra de recortes de periódicos, algunos tan antiguos que el papel crujía entre mis dedos.

—Tendrás que practicar un poco de arqueología si quieres poner algo de orden en este caos. Pero, como pareces conocerme tan bien, sabrás cuáles suelen ser mis métodos…

—¿Es la avioneta con la que participó en la Segunda Guerra Mundial? —quiso saber Ruth, mirando uno de los recortes—. Caray, me la imaginaba más…, menos cochambrosa.

—Ten un poco más de respeto por las antigüedades, mocosa —rezongué—. ¡Por si lo has olvidado, con este trasto cochambroso les pateé el trasero a Hitler y sus chicos!

—Descuide, pienso escribir un capítulo entero sobre ese episodio, aunque no tenga que ver con la arqueología. —Ruth fue examinando las fotografías hasta que dio con otro recorte, perteneciente a un amarillento ejemplar de la Pall Mall Gazette, que le llamó la atención. Supe de inmediato de cuál se trataba, aunque estuviera observándolo del revés: en él aparecía un grupo de cinco personas posando en el elegante salón de una mansión de Oxfordshire, a ambos lados de un sarcófago ocupado por una momia colocada de pie.

—Eso es de septiembre de 1923 —expliqué tras darle un sorbo a mi café—. Tenía diecisiete años y medio y acababa de volver con mis padres de Egipto, donde habíamos pasado cuatro años realizando una excavación arqueológica patrocinada por mi tío, lord Oliver Silverstone.

—Sí, también tengo notas sobre eso. Me imagino que esta era la momia de Ptahmai, el sacerdote al que desenterraron. —Ruth señaló con un dedo el cadáver colocado en el sarcófago—. Ah, y esa de ahí es su prima. ¡Habría podido reconocerla en cualquier parte!

No pude evitar sonreír ante el rostro risueño y regordete de Chloë, que por aquel entonces era una flapper de dieciocho años con la cabeza tan llena de rizos rubios como de pájaros.

—Realmente encantadora, una anciana adorable que no hacía más que reírse de las ocurrencias de sus nietos. —La joven me miró de reojo—. Otras deberían aprender de ella.

—Me gusta ser una cascarrabias —repuse—. Me encanta poder decirle a la gente lo que pienso y que nadie se atreva a replicarme. Estaba deseando hacerme vieja sólo por eso.

Sacudiendo la cabeza, Ruth regresó al estudio de la fotografía. Me di cuenta de que estaba observando a tío Oliver, que posaba con una mano sobre el hombro de Chloë.

—Tengo casi todos sus libros —dijo, señalándolo también a él—. Es buenísimo, uno de mis autores preferidos. No era su tío aunque lo considerara como tal, ¿verdad?

—Bueno, mi padre y él se querían como hermanos, así que nunca me importó que no existieran auténticos lazos de sangre entre nuestras familias. Eran amigos desde la juventud y la Primera Guerra Mundial los unió aún más. Mi padre, de hecho, estuvo a punto de perder la vida por salvar la de tío Oliver durante el derrumbe de una trinchera.

—Por eso su tío solía usar un bastón —comentó Ruth. Hizo algunas anotaciones en un cuaderno por el que yo había acabado sintiendo más desconfianza que por una serpiente y, tras darse unos golpecitos en el labio con el lapicero, cogió el recorte para mirarlo más de cerca—. A estos dos los conozco de sobra; podría llenar un museo con fotografías suyas.

De pie a la izquierda del sarcófago, mis padres dirigían a la cámara dos sonrisas idénticas que aún en ese momento, más de sesenta años después, me hicieron sonreír también a mí, porque recordaba el secreto que escondían. Mi padre llevaba un esmoquin que le sentaba curiosamente bien, aunque su abundante pelo oscuro, siempre revuelto, estropeaba un poco el efecto. Mi madre, en cambio, parecía estar tan a sus anchas como siempre; ninguna mujer podría haber lucido mejor un vestido de Worth tan espectacular como aquel, más apropiado para el estreno de una ópera que para un acontecimien-to académico como el que nos ocupaba esa tarde. Los delicados encajes acentuaban el tono moreno de su tez, sobre la que resaltaban siete lunares tan oscuros como sus ojos y su pelo, recogido en un elaborado moño. Y a su izquierda, medio oculta por una cortina…

—Ah, aquí tenemos al alma de la fiesta —se burló Ruth mientras yo fruncía el ceño por encima de mi taza de café—. Con esa cara podría haber asustado incluso a la momia.

—Siempre he sido la dulzura personificada —le aseguré, aunque la verdad era que estaba en lo cierto: la malencarada Helena de diecisiete años, atrapada en un vestido de seda que su madre le había obligado a ponerse, parecía a punto de morder al fotógrafo—. En cualquier caso, esa sesión estaba demostrando ser un auténtico suplicio…

—Pues espero que después pudiera disfrutar de un merecido descanso. Sus padres y usted se lo habían ganado a pulso tras haber pasado tanto tiempo excavando a pleno sol.

Abrí la boca para contestarle, pero no llegué a hacerlo. Como si alguien acabara de destapar un perfume que hacía años que no olía o me hubiera dado a probar algo que había sido mi comida preferida de la infancia, el recorte de la Pall Mall Gazette abrió de repente las compuertas de unos recuerdos en los que hacía muchos años que no pensaba.

Me acordé, por ejemplo, de cómo aquel vestido de seda había acabado desgarrado pocas semanas más tarde, en una tierra aún más lejana que el valle del Nilo. De un rayo de sol que se iba apagando poco a poco, abandonándome en una penumbra en la que me acechaban algo más que sombras. De un cuchillo curvado en mi mano, hundiéndose en el estómago de un hombre, y de la sangre que me había empapado los dedos mientras él me miraba de un modo que me había hecho sentir, por primera vez, como una asesina…

Tardé un rato en darme cuenta de que Ruth me estaba hablando, aunque no podía procesar nada de lo que me decía. Una expresión confundida había aparecido en su rostro.

—Oiga, Helena, ¿no se encuentra bien? ¿Necesita descansar un rato antes de que…?

—No —me apresuré a contestar—, no hay ningún problema. Es sólo que en ocasiones aún me cuesta asimilar, cuando pienso en ellas, algunas de…, de las cosas que he hecho.

Mientras hablaba estiré los dedos posados sobre mi regazo, casi temiendo que la sangre que los había manchado esa noche pudiera reaparecer. «Aunque seguiría dando lo que fuera a cambio de poder regresar a ese momento —me dije. Miré de nuevo aquel rostro de piel morena, herencia de la sangre turca de mi madre, al que en ocasiones aún me parecía entrever en los espejos—. Sin embargo, no cambiaría nada de lo que hice. No sabiendo hasta qué punto esas semanas marcarían el resto de mi vida».

—Creo que las dos estábamos equivocadas —comenté por fin—. En realidad, sí hay una historia que me apetece contarte, aunque puede que no te atrevas a ponerla por escrito.

1

El fogonazo de magnesio me deslumbró tanto que durante unos segundos no pude hacer más que parpadear. Mientras la estancia emergía poco a poco de la niebla artificial, tan espesa como la que habíamos dejado atrás en Londres, continué oyendo al fotógrafo:

—Ahora unas cuantas más de este grupo, sin cambiar de postura… Señorita Lennox, haga el favor de dar un paso al frente; parece un fantasma espiándonos desde las sombras.

—Esa espalda —murmuró mi madre, y me dio un golpecito a la altura de los riñones.

Me enderecé lo mejor que pude, reprimiendo un gruñido. Puede que para alguien como ella, con sus elegantes vestidos de encaje y sus labios pintados de carmín, esos reportajes fueran una experiencia agradable, pero yo contaba los minutos que faltaban para que acabara. Me sentía completamente ridícula posando ante la multitud reunida en el salón de Silverstone Hall, al lado de aquel sarcófago en el que un sacerdote egipcio debía de estar preguntándose cómo la humanidad se había vuelto tan estúpida.

Hubo una segunda ronda de fotografías a la que se sumó sir Frederic Kenyon, el anciano director del Museo Británico para el que trabajaban mis padres, y después llegó el momento que todos los historiadores, diplomáticos y aristócratas estaban aguardando.

—Creo que a Gideon le encantaría poder acompañar su crónica con una imagen del desenvolvimiento —dijo el fotógrafo cuando los invitados nos rodearon entre murmullos expectantes—. Traten de formar un semicírculo alrededor de la mesa para aparecer todos, por favor. Dick, mira a ver si puedes redirigirme la luz; esa ventana es muy traicionera.

—Con cuidado, con cuidado —ordenó Kenyon mientras sus ayudantes sacaban a la momia de su sarcófago—. ¡No olviden que tiene tres mil trescientos años de antigüedad!

—¡Uf, qué asco! —susurró mi prima Chloë—. ¡No quiero ni imaginarme cómo olerá!

En cuanto pudo se escabulló con unas señoras cargadas de diamantes que también parecían habérselo pensado mejor. El personal del museo colocó a la momia sobre una mesa de mármol que tío Oliver había mandado disponer en el centro del salón, al lado de un aparador en el que habíamos dejado nuestros útiles arqueológicos. Cuando todos se hubieron apartado, mi padre seleccionó un pequeño bisturí y se lo alargó a mi madre.

—Todo tuyo —le dijo sonriendo—. No vendrá mal comenzar con tu toque femenino.

Ella le dedicó una mirada cómplice que supe perfectamente a qué obedecía. Había sido mi madre quien unos meses antes, la noche en que conseguimos acceder por fin a la cámara sepulcral, había hundido un escalpelo en el pecho de Ptahmai para arrancarle el escarabeo de oro que los embalsamadores habían colocado sustituyendo a su corazón.

Claro que de eso no se hablaría en ninguna de las entrevistas. Tras ponerse unos guantes, mi madre comenzó a deslizar el bisturí con una precisión de cirujano por las vendas que recubrían los pies de la momia, abriéndose camino a través de las capas de lino que mi padre iba retirando para dejar el cuerpo al descubierto. Mientras tanto, yo recogía en una bandeja las docenas de diminutos amuletos colocados entre las vendas: escarabeos, ojos de Horus, llaves de la vida y figurillas de dioses de turquesa y lapislázuli.

Con cada trozo de lino arrancado aumentaba la expectación, que desembocó en un emocionado rumor cuando mis padres acabaron de desnudar el rostro de la momia. Hice un esfuerzo por no sonreír; el bueno de Ptahmai se parecía bastante a Kenyon, con unos pómulos tan enjutos como los suyos pese a carecer de su solemne bigote. Precisamente fue Kenyon el primero en aproximarse, examinando el cadáver con los ojos entornados.

—Fascinante —musitó—. Está mejor conservado de lo que cabría esperar de un sacerdote. En especial de uno de Atón al que se persiguió por hereje después de morir.

—Esa fue, en nuestra opinión, la razón de que lo trasladaran a escondidas desde la necrópolis de Amarna hasta una tumba sin terminar del Valle de los Reyes —corroboró mi padre—. Se estaban produciendo tantas represalias contra los partidarios de Akenatón que los familiares de Ptahmai debieron de tomar esta decisión para proteger sus restos…

—Pero no lo consiguieron del todo, al parecer. —Kenyon señaló el agujero abierto en el pecho de la momia, rodeado por jirones de carne oscura y reseca—. Alguien le arrancó el escarabeo del corazón que le permitiría renacer en el Mas Allá. Es curioso que la momia haya sido violada pese a que, según ustedes, los sellos de la tumba estuvieran intactos.

Lo dijo de un modo que me hizo mirar ansiosa a mi padre. Por un momento temí que no supiera cómo salir del apuro, pero por suerte mi madre acudió rauda en su auxilio:

—Es exactamente lo mismo que contestó Lionel cuando se lo comenté. Le hemos dado bastantes vueltas y, aunque aún no estamos del todo seguros, creemos que quizás la momia fue profanada durante ese traslado desde Amarna. No sería extraño que alguno de los trabajadores, a pesar de las supersticiones, sucumbiera a los cantos de sirena del oro.

—No, desde luego que no —repuso el director del museo—. He escuchado toda clase de historias sobre saqueadores en mis sesenta años, y no todos eran del Antiguo Egipto.

Uno a uno, los demás invitados se acercaron con prevención a la momia. Mientras mi padre departía con ellos, mi madre y yo nos apartamos para quitarnos los guantes y lavarnos las manos en una palangana. Un par de rizos rebeldes habían escapado de mis horquillas y mi madre aprovechó para recolocármelos, sin prestar atención a mis quejas.

Aquel era uno de los pocos rasgos que teníamos en común. Ella era toda curvas seductoras, mientras que yo había heredado los miembros musculosos de mi padre. Aun así, eso no me preo-cupaba lo más mínimo. Con él todo resultaba mucho más sencillo.

—Por fin te han dejado libre —le dijo mi madre cuando se reunió con nosotras, tras haberse zafado como buenamente pudo de los invitados—. No ha habido problemas, ¿no?

—En absoluto. —Él la besó en una mejilla, rozándole la frente con el pelo alborotado en el que, desde hacía unos cuantos meses, había empezado a aparecer un remolino de canas—. Por un momento pensé que Kenyon no las tenía todas consigo, pero he de reconocer que tu hipótesis acerca de la profanación de la momia ha sonado de lo más convincente.

—De nada —contestó mi madre, y entornó con malicia sus ojos negros—. Creo que podrías invitarme a algo en agradecimiento. No diría que no a una copa de champán.

Había un criado rondando por esa parte del salón que no dejaba de lanzar miradas de aprensión a la momia tumbada sobre la mesa. Mi padre le hizo un gesto para que se nos acercara, cogió dos copas para mi madre y para él y, ante mi regocijo, otra más para mí.

—¿De dónde son esos tipos? —pregunté después de que hubiéramos brindado por nuestro éxito, y señalé a los fotógrafos que seguían merodeando por allí.

—De la Pall Mall Gazette, por supuesto —respondió mi madre—. Me encargué de avisarles yo misma ayer por la mañana. La verdad es que parecieron encantados con la invitación.

—Juraría que la mansión es de tío Oliver, no nuestra —le recordé, aunque ella no se inmutó—. ¿Significa eso que el acuerdo que cerrasteis en Egipto sigue estando en vigor?

—Mientras las noticias sobre Ptahmai continúen generando beneficios, nos interesa que las cosas sigan como están —dijo mi padre—. La exclusividad de los reportajes sobre la excavación a cambio de un generoso porcentaje de las ventas es un trato más que justo.

—Y eso teniendo en cuenta que las noticias publicadas en estos meses sólo han sido la obertura —añadió mi madre—. Ahora es cuando dará comienzo el auténtico espectáculo.

—Dudo que a los otros reporteros enviados a Egipto por sus periódicos les haya hecho gracia ese acuerdo —comenté—. ¿Creéis en serio que conviene enemistarse con el Times?

—Todo es publicidad, sobre todo la polémica. —Mi padre señaló con el mentón mal afeitado a un hombre que estaba entrevistando en ese momento a uno de los ayudantes de Kenyon, cuaderno en mano—. Ese debe de ser el tal Gideon, el reportero de la Pall Mall.

—Oh, divino —contestó mi madre, y curvó sus labios rojos—. Ahora seguidme con vuestra sonrisa más encantadora. Quiero cambiar los mármoles de los baños este otoño.

Y se alejó con un balanceo de caderas que hizo que todas las cabezas masculinas se volvieran a su paso como girasoles. Mi padre apuró su copa antes de seguirla con aire divertido, pero yo me aparté con discreción para confundirme con la multitud. No estaba dispuesta a desperdiciar uno de nuestros momentos de gloria con esa clase de tonterías.

Mi prima Chloë, para escándalo del personal del Museo Británico, había decidido encender una radio para tratar de animar un poco la velada, y en ese instante bailaba desaforadamente el charlestón con lord Cedric Castlemaine, un muchacho recién salido de Eton con el que planeaba tener una docena de críos. De tío Oliver no había ni rastro, pero cuando empezaba a preguntarme dónde se habría metido, reparé en que los criados habían dejado una bandeja de canapés sobre un bargueño. No dejaba de resultar extraño teniendo en cuenta la razón de ser de la velada, pero aproveché que mi madre no estaba mirando para agarrar unos cuantos, sin dejar de atender a lo que sucedía a mi alrededor.

Conocía Silverstone Hall como la palma de mi mano. Había vivido en la mansión desde 1914 hasta 1918, mientras mi padre y tío Oliver luchaban contra los alemanes en las trincheras francesas del Somme. Al principio me había acompañado mi madre, pero cuando a los dos años de empezar la guerra hirieron a mi padre, decidió alistarse también ella como enfermera para poder estar a su lado. Por entonces Chloë y yo éramos demasiado pequeñas para comprender a qué se estaban exponiendo; la madre y la hermana de tío Oliver preferían no contarnos nada sobre las trincheras, el servicio de Silverstone Hall había recibido las mismas instrucciones y la campiña de Oxfordshire parecía estar, en nuestras mentes de nueve años, a medio mundo de distancia de aquel agujero en el que más tarde nos enteramos de que las ratas, los piojos y la disentería casi habían logrado acabar con más soldados ingleses que los mismísimos fusiles alemanes.

—Creo que a la señora Russell le aliviará saber que sus canapés han sido un éxito, después de todo —oí decir de improviso, cortando el hilo de mis recuerdos—. Se ha pasado la semana quejándose de que el pobre Ptahmai les quitaría el apetito a nuestros invitados.

Casi me atraganté, lo que hizo que tío Oliver se riera entre dientes y me atrajera hacia sí para darme un beso en la frente. A sus cuarenta y cuatro años seguía siendo uno de los hombres más guapos que había conocido, con sus cálidos ojos marrones, un poco melancólicos, y el pelo castaño que llegaba hasta los hombros de su elegante esmoquin.

—No se te ocurra contárselo a mamá —le advertí—. Ya sabes lo que diría: «Si comes tanto, te convertirás en una foca; no vas a poder entrar en ese vestido; no es elegante…».

—Tranquila, tu secreto está a salvo conmigo. Lo único que espero es que te hayas limpiado bien las manos; no quiero ni pensar en los parásitos que habría en esas vendas.

—Llevaba puestos unos guantes. —Alcé una mano para mostrarle los dedos—. Somos muy escrupulosos con eso, sobre todo cuando hay gente de la prensa rondando por ahí.

—Precisamente acabo de ver a tus padres de lo más entretenidos con el periodista de la Pall Mall Gazette. Espero que Chloë no se entere de que están entrevistando a todo el mundo o creerá que esta es su oportunidad para convertirse en una estrella del celuloide.

—Descuida, también está ocupada. La encontrarás siguiendo la estela del charlestón.

Le mostré el pequeño grupo que empezaba a formarse en torno a mi prima, que agitaba feliz los brazos y los flecos de su vestido rosa. Tuve que admitir que estaba realmente bonita; su compañero de baile no podía quitarle los ojos de encima.

—¿Ese es el famoso lord Castlemaine, el nieto del duque de Berwick? —inquirió mi tío.

—El mismo. Conociendo a Chloë, apuesto a que te habrá contado tantas cosas de él que podrías escribir una novela sólo con un par de ramas de su árbol genealógico.

—Yo no lo habría expresado mejor —rezongó mi tío—. ¿Crees de veras que van en serio?

—Ya les han puesto nombre a cada uno de tus nietos, si te interesa saberlo —contesté, lo que provocó que me mirase con estupefacción—. Ya saben incluso cómo van a llamarse los tres gatos que tendrán en casa: Wellington, Nelson y Pitt. Yo diría que sí, van en serio.

—Santo Dios. —Ambos nos quedamos mirando cómo Chloë, sin dejar de reír, giraba sobre sus talones agarrada a la mano del joven—. No parece haber escapatoria, ¿verdad?

—Es un buen chico —le aseguré—. Un poco inocente, si quieres que sea sincera, y no tan responsable como habrías deseado…, pero creo que la hace feliz, tanto como ella a él.

—Bueno, supongo que podría ser peor —musitó mi tío con un suspiro. Al cabo de unos segundos se volvió hacia mí, sonriendo a regañadientes—. ¿Y qué ocurre contigo, Helena la Aventurera?

—Soy un espíritu libre, lo sabes de sobra —dije con una sonrisa maliciosa—. Dame un firman que me permita pasarme la vida excavando en Egipto y quédate con todos los jóvenes lores de Inglaterra. Así Chloë podrá tener recambios cuando se canse de Cedric.

—Cada día que pasa te pareces más a tu padre —contestó tío Oliver, y sacudió la cabeza con incredulidad—. Aunque, por lo que tengo entendido, él no pensaba sólo en la arqueología a tu edad. Con diecisiete años ya estaba hecho un auténtico rompecorazones.

«Y habría seguido siendo así si mamá no se hubiera cruzado en su camino», pensé, esforzándome por encontrar otro tema de conversación. La verdad era que mis únicas experiencias con chicos habían sido un par de besos a hurtadillas con los sobrinos de unos arqueólogos amigos de mis padres que me habían dejado bastante decepcionada. La atracción tenía que ser mucho más que eso, había decidido unos meses antes; algo más que el roce de unos labios titubeantes y una mano recorriéndome torpemente la espalda.

—Me imagino que querrán pasar juntos todo el tiempo que puedan —proseguí—. No creo que tengan muchas oportunidades de verse cuando Chloë empiece a estudiar en ese instituto suizo para niñas ricas…, el Monte No Sé Cuántos, me parece que se llamaba…

—¿El castillo de Mont-Choisi? —Tío Oliver se volvió de nuevo hacia mí, ahora con tanta brusquedad que me extrañó—. Tenía que haber imaginado que te habría hablado de ello.

—Fue lo primero que hizo cuando bajé del tren. Está de lo más entusiasmada con lo de las clases de baile, de etiqueta… —Hice una mueca de aburrimiento—. Tendremos que armarnos de paciencia cuando regrese en Navidades empeñada en contárnoslo todo, si es que los Castlemaine no la invitan a su mansión. —Entonces me percaté de que tío Oliver seguía mirándome, y eso me hizo fruncir el ceño con extrañeza—. ¿He dicho algo malo?

—No —se apresuró a contestar él—, nada. Es sólo que… será duro separarme de Chloë. Desde que su madre murió dándola a luz, hemos sido uña y carne.

—Pero siempre ocurre así; también yo tendré que marcharme de casa algún día —le respondí, sin poder ocultar mi desconfianza—. ¿Estás seguro de que eso es todo lo que…?

—Será mejor que vayamos a comprobar cómo les va a tus padres. Si los dejamos a sus anchas demasiado tiempo, les darán material a los de la Pall Mall para un año entero.

Y diciendo esto, me ofreció caballerosamente su brazo para conducirme de regreso con Ptahmai y el resto de invitados, aunque no pude evitar darme cuenta de que nuestra charla acerca de Mont-Choisi había arrojado una sombra de culpabilidad sobre su rostro.

2

No pudimos marcharnos de la propiedad de los Silverstone hasta media tarde, y para cuando estuvimos de vuelta en Londres la ciudad se hallaba envuelta en una lluvia tan densa que apenas se distinguía nada a dos metros de distancia. Aparcamos el coche delante de nuestra casa, una de esas viviendas de Bloomsbury con escalera y foso que parecen sacadas de una novela de Jane Austen, y entramos en el abarrotado vestíbulo.

—Cielos, no recordaba que siguiéramos tan atrasados con el equipaje —dijo mi madre, tratando de abrirse camino entre los baúles a medio desembalar—. Esto es una leonera…

—Y tú, una exagerada —le contestó mi padre mientras cerraba la puerta—. Después de haber comprobado cómo eran los egipcios, mi concepto de desorden ha cambiado mucho.

—Ni siquiera en las tumbas egipcias hay tantos trastos tirados por todas partes. Si un ladrón se nos colara a través de una ventana, no sabría ni por dónde empezar a robar.

—Puede que no estuviera todo tan desordenado si alguien no se hubiera vuelto loca en el bazar de Khan El-Khalili comprando docenas de esos dichosos frasquitos de cristal.

—Los frasquitos eran absolutamente necesarios. Te recuerdo, Lionel, que en estos momentos somos la comidilla de Londres, nos guste o no. Tenemos que asegurarnos de causar una buena impresión a quienes se acerquen a saludarnos. —Entonces mi madre se dio cuenta de que me estaba escabullendo escaleras arriba procurando no hacer ruido y alzó la voz para advertirme—: Eso también va por ti, ¡nada de dejar la ropa tirada por ahí!

—No sabía que las visitas tuvieran que subir a mi cuarto —solté de mal humor, pero me di prisa en alcanzar mi habitación antes de que se le ocurriera ordenarme algo más.

Me había olvidado de apagar la lámpara de la mesilla antes de marcharnos y eso fue lo que me salvó de morder la alfombra, porque allí también había maletas a medio deshacer por doquier. Tras desprenderme de los tacones con un par de patadas, me quité el vestido de seda azul y me puse una cómoda falda y una blusa adornada con un lazo. También me deshice de las horquillas, con un suspiro de alivio, y sacudí mi espesa cabellera antes de recogérmela en una coleta. Estaba a punto de arrojar el vestido sobre la cama cuando me lo pensé mejor: la montaña de ropa sucia empezaba a alcanzar proporciones faraónicas y sabía demasiado bien de qué era capaz una madre furibunda.

Al doblar unos pantalones viejos de mi padre que me ponía para excavar, reparé en que seguían teniendo arena dentro del dobladillo. Aquello me hizo sentir una súbita nostalgia, como si el hogar en el que me encontraba, el Londres al que acababa de regresar, no fuera más que una mentira y mi auténtica casa siguiera estando junto al Nilo. De pie en medio del dormitorio, paseé la mirada por el papel pintado con diminutas rosas de té y me pregunté cuánto tiempo transcurriría hasta que nos fuésemos de nuevo. Añoraba de una manera casi dolorosa azuzar a uno de nuestros caballos hacia Gizeh, sentarme entre las palmeras de la ribera opuesta a las pirámides y observar cómo el sol se hundía detrás de aquellos titanes, sin tener que dar explicaciones a nadie sobre por qué estaba despeinada y mi ropa, plagada de arrugas. Si Egipto había sido un sueño de libertad, Londres prometía ser una jaula; una muy elegante, reflexioné al dirigirme al salón por la escalera adornada con vidrieras, pero una jaula al fin y al cabo.

Al entrar me di cuenta de que mi padre se había quedado corto: mi madre no había comprado docenas de frasquitos, sino centenares. Casi no quedaba ni una sola superficie sin cubrir por esos diminutos prodigios de cristal soplado. Tuve que apartar un par de ellos para sentarme sobre la mesa que había ante una de las ventanas mientras mi madre, que había bajado un poco antes que yo con el cabello suelto y envuelta en un batín, daba vueltas en el diván a algo que identifiqué como un gran escarabeo dorado.

—¿Qué vas a hacer con el corazón de nuestro amigo Ptahmai? —pregunté, y alargué una mano para coger un montoncito de crujientes papiros—. ¿Usarlo como pisapapeles?

—No seas tonta —me contestó ella, inspeccionándolo con atención—. Ahora mismo lo guardaré en la caja fuerte con las demás cosas. Si vamos a quedarnos con una reliquia de tres mil trescientos años, tenemos la responsabilidad de velar por ella.

—Pues más vale que tío Oliver no te vea hacerlo. Es la persona más honrada con la que nos hemos topado nunca y, si descubre lo que nos traemos entre manos…

—No tiene por qué suceder si los tres mantenemos la boca cerrada. Y si aun así te sientes culpable —continuó mi madre, y dejó el escarabeo sobre la mesita baja—, piensa que le estamos ocultando todo esto por su bien. No queremos que se disguste, ¿verdad?

—Tu madre tiene razón —coincidió mi padre mientras entraba en el salón—, aunque sospecho que a estas alturas Oliver nos conoce demasiado bien. Puede que sea inocente, pero no estúpido. Simplemente, prefiere hacer como que no ve lo que no le gusta tener que ver.

Sacudí la cabeza con resignación, alisando con cuidado uno de los papiros. Era una pequeña imitación comprada en Khan El-Khalili de una pintura funeraria, pero se me acababa de ocurrir que me ayudaría a paliar la nostalgia colocarla sobre mi escritorio.

—Hablando de antigüedades —mi padre se apoyó en el respaldo del diván—, antes de la apertura oficial de la tumba, algunas piezas del ajuar debieron de caer por accidente en mi bolsillo. No sé cómo pudo suceder algo así, con lo cuidadosos que somos siempre…

—¡Lionel! —exclamó mi madre cuando puso ante sus ojos un objeto brillante, como un cascabel con el que tratara de tentar a un gato. Parecía un brazalete de oro con adornos de pasta de vidrio—. ¡No me puedo creer que lo hayas hecho sin que yo me diera cuenta!

—No entiendo a qué te refieres. Ya te he dicho que fue un accidente. —Y cogiéndole la mano, le puso el brazalete antes de besarla en la boca—. Ahora luce muchísimo mejor.

—Estoy aquí —me quejé desde la mesa, aunque no me prestaron la menor atención.

—Tú sí que sabes seducir a una mujer —ronroneó mi madre—. Ni cajas de bombones ni ramos de rosas… Nada como una joya robada a una momia egipcia para hacernos caer rendidas a vuestros pies. —Y dicho esto, le agarró de la corbata para que se agachara más, inclinado aún sobre el respaldo—. Seguro que se me ocurrirá cómo agradecértelo…

—¡Sigo estando aquí! —exclamé más molesta—. Dios, no sé qué me da más rabia, si tener que aguantaros así o discutiendo a voces por cualquier tontería. Por si lo habéis olvidado, os recuerdo que esa noche quise acompañaros a prepararlo todo para la apertura de la tumba y no me dejasteis por miedo a que me llevara cualquier cosa antes de que redactáramos el inventario. ¿Qué clase de ejemplo le estáis dando a vuestra hija?

—El mejor, teniendo en cuenta que esto te divierte tanto como a nosotros —dijo mi padre, acercándose a la mesa—. De todas formas, ¿temías que me hubiera olvidado de ti?

Al alargarme una mano, vi que había algo en su palma: un pequeño objeto azul verdoso de aproximadamente las mismas dimensiones que un chelín.

—¿Es para mí? —pregunté casi sin voz, y lo cogí con cuidado. Observé que era un escarabeo más pequeño que el falso corazón de Ptahmai, tallado en una turquesa con un par de alas extendidas a ambos lados. «El símbolo de Ra —pensé emocionada mientras le daba la vuelta. Había jeroglíficos en la parte de atrás—. Un amuleto protector contra el mal…».

—¿Qué es eso? —inquirió mi madre desde el diván, estirando el cuello—. ¿Un colgante?

—Creo que se trata de la pieza suelta de un collar. Debió de rodar por el suelo junto con el resto de abalorios cuando derribamos la puerta de la cámara sepulcral. —Mi padre se volvió hacia mí, sonriendo ante mi expresión extasiada—. En el Museo Egipcio de El Cairo tienen cientos de piezas parecidas, algunas de mucho más valor. Lo más probable es que hubiera acabado en una caja, de modo que para eso es mejor que lo conserves tú.

—¡Gracias! —Le eché los brazos al cuello con tanta brusquedad que casi lo hice caer y él me estrechó contra sí—. ¡Voy a limpiarlo ahora mismo para ponerle un cordón!

—Puedes dejártelo por fuera de la blusa en nuestra próxima visita al museo —se burló mi madre—. Claro que también podrías entregarlo, si eres tan recta como tu tío…

En vez de contestarle, besé a mi padre en la mejilla antes de subir corriendo a mi cuarto para recoger un pequeño equipo de arqueología que me habían regalado. Mientras barría con un pincel los granos de arena incrustados en las muescas de la turquesa, mis padres abrieron un bourbon y se acomodaron en el diván para brindar por Ptahmai y sus tesoros. Fuera, al otro lado del cristal, las farolas de Londres parecían temblar en medio de la lluvia como cientos de luciérnagas atrapadas en frascos. Desde allí se oía el bullicio de los automóviles que recorrían Great Russell Street y los cascos ocasionales de algún caballo. Acabé de deslizar un cordón por el agujero del colgante para ponérmelo al cuello y me disponía a enseñárselo a mis padres cuando alguien tiró de la campanilla.

—Deben de ser esos pesados de los Harrington —rezongó mi padre—. Ya he perdido la cuenta de las veces que nos han invitado a cenar desde que hemos regresado.

—Os dije que íbamos a estar de lo más solicitados ahora que nos quieren tanto en los periódicos —contestó mi madre, con los pies descalzos sobre las rodillas de él—. Ve a echar un vistazo, Helena. Si la señora Harrington trae otra tarta, puedes decirle que aún estamos demasiado ocupados con la mudanza, pero que nos la comeremos en su honor.

Toqueteando el colgante antes de esconderlo dentro de mi ropa, salí al vestíbulo y acerqué un ojo a la mirilla. Al otro lado de la puerta, debajo de un paraguas que parecía demasiado pequeño para su robusta figura, aguardaba un caballero que debía de rozar la cincuentena. Llevaba un bigote de morsa del mismo tono de gris que su ropa de tweed.

Definitivamente no era uno de los Harrington, aunque tardé un momento en caer en que la última vez que lo había visto, antes de marcharnos a Egipto, había sido en el Museo Británico. Eso me hizo desandar mis pasos tan deprisa que casi me resbalé.

—Antes de abrir la puerta, creo que deberíais esconder un par de cosas. Es ese tipo que tiene un despacho en el museo al lado del de Kenyon… Constant o Constantine…

—¿Richard Constable, el ayudante del director? —se sorprendió mi padre—. ¿Qué le ha traído hasta aquí sin su superior? Que yo sepa, no tenemos tanta relación como para…

—Ni idea, pero no deberíamos dejarle en la calle. Está cayendo el diluvio universal.

Sin cruzar una palabra, los dos se incorporaron para ocultar a toda prisa cualquier objeto que pudiera parecer sospechoso. Mi padre colocó un par de cojines sobre unas figuras de alabastro, mi madre se quitó el brazalete para guardarlo en una caja que había en la repisa de la chimenea y, cuando ya nos dirigíamos al vestíbulo, mi padre se fijó en que el escarabeo de oro seguía en la mesita. «¡Pssss!», le oí decirle a mi madre antes de lanzárselo, y ella lo agarró como pudo, con una mirada escandalizada, y lo colocó en el armario de la cristalería. Sólo entonces acudimos a abrir la puerta.

—Señor Lennox. —El pobre señor Constable parecía un náufrago a esas alturas, pero estrechó su mano con una sonrisa—. Me alegro mucho de que esté de vuelta.

—Un placer verle de nuevo, Constable. Pase antes de que pueda ahogarse; hoy hace una tarde de perros. —Mi padre cerró tras él—. Sentimos haberle hecho esperar.

—Estábamos tan atareados ordenando nuestras cosas que no oímos la campanilla hasta hace un segundo —sonrió mi madre. Echó hacia atrás la pesada melena negra que caía sobre su batín de seda—. Espero que no le escandalice nuestro desastrado aspecto…

Constable le aseguró que estaría encantadora con cualquier cosa que se pusiera, lo que me hizo arquear las cejas. Sabía que mi madre le gustaba desde que la conoció, pero el rubor con el que le dio su paraguas y su abrigo no pudo ser más pueril.

—No he tenido tiempo de hablar aún con Kenyon —añadió después—, pero doy por hecho que la reunión de esta mañana en la mansión de lord Silverstone habrá sido un éxito.

—Como poco, nos ha asegurado un nuevo reportaje a doble página —dijo mi padre.

—La gente se vuelve loca con esos acontecimientos. —Constable sacudió la cabeza—. Es una suerte que cada vez se realicen de una manera más científica. Recuerdo que hasta hace relativamente poco se desenvolvían momias egipcias hasta en los teatros de variedades…

—La verdad es que nos extrañó no verle por allí —comentó mi madre—, aunque me imagino que estaría ocupado con ese asunto del que quiere hablarnos. No habría venido a visitarnos de improviso si no se tratara de algo que le tuviera muy nervioso, ¿no es así?

—Usted siempre tan perspicaz —musitó Constable. Echó un vistazo a los baúles que abarrotaban el vestíbulo—. No se preocupen, no les robaré más que unos minutos. Si les parece bien, podemos hablar en el salón sobre lo que Kenyon me ha encargado que les…

—No. —Mi madre se apresuró a agarrarle de un brazo, dedicándole la clase de sonrisa con la que la había visto derretir a una docena de hombres al mismo tiempo—. Creo que estaremos más cómodos en el despacho. Por lo menos, allí tendremos dónde sentarnos.

Por suerte para nosotros, Constable era una criatura cándida que no encontró nada sospechoso en el modo en que lo condujimos escaleras arriba. Cuando mi madre empujó la puerta, nos recibió una vaharada de calor; supuse que habría encendido la chimenea para acabar de colocar los montones de libros desperdigados sobre los muebles. Mientras abría las puertas de cristal del balcón, mi padre invitó a Constable a sentarse en una de las butacas de cuero marrón, haciendo lo propio en la situada al otro lado del escritorio.

—Estábamos tomando un bourbon cuando llamó, pero no nos importará acompañarle. —Mi madre tiró de la puerta abatible de un mueble bar que mi padre había insistido en colocar al lado de la biblioteca, adornada con las primeras estatuillas, vasijas y bronces que habíamos desembalado—. ¿Le apetece un Cointreau? ¿Una copa de coñac?

—Un coñac estaría bien —contestó Constable. Después se quedó observando cómo apartaba unos mapas para sentarme en el sofá—. Cómo ha crecido la niña. Me imagino que estarías deseando regresar a Inglaterra para reencontrarte con tus amigas, ¿verdad?

—No se hace una idea —repuse—. Por cierto, espero que le gustase la traducción de los textos de la tumba que les enviamos por correo postal. Fui yo quien se encargó de ella.

Vi cómo mi madre me echaba una mirada severa desde el espejo del mueble bar. Medio minuto después se reunió con nosotros, le alargó una copa a Constable, otra a mi padre (mucho menos llena, para decepción suya) y encendió la lámpara que había encima del escritorio. Los cristales rojos y dorados cobraron vida de repente, haciendo relucir las gafas de nuestro invitado y la condecoración de guerra de mi padre colgada de la pared.

—No quiero entretenerles demasiado, así que iré al grano. —Después de dar un sorbo al coñac, Constable sacó del bolsillo de su chaleco una fotografía en sepia que colocó sobre el escritorio—. Supongo que conocerán a James y Henry Brandeth, ¿verdad?

—Claro que sí —le contestó mi madre, y cogió la pequeña cartulina. Dos hombres con salacots nos sonreían desde ella, uno de unos setenta años, con el pelo y el espeso bigote de un blanco inmaculado, y el otro de aproximadamente la edad de mis padres—. Hemos coincidido a menudo en el despacho de su superior, pero desde que nos marchamos a excavar a Egipto no hemos intercambiado más que tres o cuatro cartas con ellos.

—Conocí a Henry Brandeth en el Somme, mientras luchábamos en la misma trinchera contra los alemanes —explicó mi padre—. No es demasiado hablador, pero pasamos buenos ratos jugando a las cartas con nuestros hombres. Ahora que lo pienso, aún me debe dinero…

—Entonces, ¿no han vuelto a tener noticias suyas desde hace tiempo? —preguntó el ayudante del director—. ¿No les han escrito informándoles sobre sus últimas actividades?

—¿Acaso deberían haberlo hecho? —quiso saber mi madre, y se sentó en el brazo de la butaca de mi padre—. ¿Han probado a ponerse en contacto directamente con ellos?

—Nada nos gustaría más, señora Lennox, pero me temo que no es posible. No hasta que sepamos qué les ha pasado a los Brandeth para desaparecer de la noche a la mañana.

Esto hizo enarcar las cejas a mi padre y fruncir el ceño a mi madre. Constable dejó escapar un suspiro, aunque su expresión revelaba que no le sorprendían sus reacciones.

—Si he de ser sincero, esperaba que esta visita arrojara algo de luz al respecto, pero me temo que ustedes no están más al tanto de la situación que los demás arqueólogos a los que hemos visitado. No son los únicos que les han perdido la pista.

—¿Los Brandeth, desaparecidos? —inquirió mi padre—. ¿Están seguros?

—Puede que simplemente no los hayan localizado por no estar en Inglaterra —dijo mi madre, mirando de nuevo la fotografía—. Usted sabe mejor que nadie que esta clase de vida es muy azarosa; uno está todo el tiempo subiéndose a barcos y bajando de trenes…

—Me parece que no han comprendido lo que ocurre. No les estoy preguntando por los Brandeth porque no sepamos dónde estaban en el momento de su desaparición. El problema es que sí lo sabemos, pero no entendemos qué está pasando en ese lugar. —Y alzando la vista hacia mis padres, preguntó—: Díganme, ¿han oído hablar de Bhangarh?

3

A juzgar por la extrañeza con la que mi padre me devolvió la mirada, ese nombre le decía tan poco como a mí. Mi madre, en cambio, arrugó pensativamente el entrecejo.

—¿No es una ciudad de la India que está en ruinas? La esposa de uno de nuestros amigos, el señor Westwood, me ha contado algunos rumores acerca de ella.

—Son muchos los que circulan en torno a esas viejas piedras, aunque apenas queden algunos edificios en pie —corroboró Constable—. Bhangarh se encuentra a escasa distancia de Alwar y a unas dos horas en automóvil de Jaipur, una de las ciudades más poderosas de la India. Hace doscientos años era considerada la octava maravilla del mundo, pero la decadencia que se ha apoderado ahora de ese complejo hace que casi resulte irreconocible.

—¿De modo que ahí estaban trabajando los Brandeth antes de esfumarse? —preguntó mi padre—. ¿Qué se les perdió en ese sitio si no queda nada que merezca la pena excavar?

—Sería más correcto decir que no queda nada por excavar, Lennox. La Bhangarh de hoy en día no es más que un montón de cascotes, sin más habitantes que los monos y las serpientes que han construido sus guaridas entre sus cimientos. —Constable se quedó contemplando su coñac con aire pensativo—. Eso es precisamente, en opinión de Kenyon, lo que debió de hacer necesaria la presencia de los Brandeth. Al parecer, estaban tratando de levantar un plano del complejo por encargo de algún mecenas interesado en la ciudad.

—Pues si tenían un mecenas, lo que deberían hacer sería preguntarle a él —intervine yo—. Todavía me acuerdo de la cantidad de papeles que tuvieron que rellenar mis padres cuando su museo nos concedió el firman para excavar en el Valle de los Reyes. En los de los Brandeth tiene que aparecer a la fuerza quién es ese tipo y cómo contactar con él.

La incomodidad con la que me miró Constable me hizo sospechar que no debía de estar acostumbrado a que a las adolescentes se les permitiese intervenir así como así en una conversación de adultos. Sin embargo, cuando contestó comprendí lo que sucedía:

—Digamos que… esa información no consta en los documentos de los Brandeth. —Y al reparar en nuestra sorpresa, tuvo que añadir—: Les aseguro que nuestro museo es de lo más riguroso con los trámites burocráticos de sus empleados. Normalmente habríamos revisado al detalle todos los permisos, pero tuvimos tanto trabajo esta primavera que…

—Es decir, que los Brandeth se la han jugado. —Solté un resoplido—. Han cometido una irregularidad que habría pasado desapercibida de no haber sido por su desaparición.

—Y mientras tanto, nosotros recorríamos El Cairo de punta a punta para recopilar todas las firmas —rezongó mi padre—. ¡Si lo llego a saber, las habría falsificado yo mismo!

—Pero tiene que haber alguien que esté al corriente de lo sucedido —dijo mi madre sin prestarnos atención—. Quizás el Servicio Arqueológico de la India o los ayudantes a los que contrataron los Brandeth… o el propio personal del hotel en el que se alojaron…

—Créame, señora Lennox, lo hemos intentado todo —contestó Constable—. No nos queda ninguna tecla por tocar, pero lo peor es que no nos lo están poniendo nada fácil.

—¿Se refiere a los problemas políticos que atraviesa la India? Hace un par de semanas leí en el periódico que el Partido del Congreso se está mostrando más belicoso en sus reivindicaciones. Pero no imaginaba que el recelo hacia los británicos…

—Esa es otra cuestión —Constable agitó su copa casi vacía—; inquietante, estoy de acuerdo, pero muy distinta de la que nos ocupa. Sé que lo que voy a decirles les parecerá absurdo y que quizá piensen que se me ha subido el coñac a la cabeza, pero lo que está ocurriendo… —Dudó un instante—. En la India se cree que Bhangarh está… encantada desde hace siglos. Por eso nadie se atreve a acercarse a ella.

Si esperaba que esto nos causara alguna conmoción, Constable debió de sentirse muy decepcionado. Mi padre se limitó a guardar silencio unos segundos antes de responder:

—Encantada. —La diversión era tan palpable en su voz que casi me hizo reír—. Como cualquiera de nuestros castillos abandonados. Sí que se ha vuelto británica la India, sí…

—Lo estoy diciendo en serio —insistió Constable, un poco ofendido—. Le aseguro que no se me ocurriría inventarme algo así, Lennox, sobre todo en una situación como esta.

—No se lo tome a mal, es sólo que estos temas son nuestra debilidad —soltó mi madre con una sonrisa—. Cuéntenos más cosas: ¿se han producido apariciones entre sus ruinas?

—Unas cuantas, según los rumores locales —Constable parecía indignado—, pero eso no nos parece tan preocupante como lo sucedido con todas y cada una de las personas que se han atrevido a pernoctar dentro del recinto palaciego. Pueden tratar de ponerse en contacto con el Servicio Arqueológico de la India, si es que no se fían de Kenyon y de mí.

—¿Y qué les ha sucedido, si se puede saber? ¿Se han encontrado con un fantasma?

—Han desaparecido, Lennox, exactamente igual que los Brandeth. A todos les ha pasado lo mismo, y por eso el Servicio Arqueológico decidió alertar a la población de los peligros de visitar el palacio real tras la puesta de sol… por muy atractivos que sean los rumores acerca de los tesoros que hicieron de Bhangarh una ciudad legendaria.

Esto último hizo que la sonrisa burlona se borrara del rostro de mi padre. Ni él ni mi madre pronunciaron palabra, pero no me costó adivinar qué les había hecho cambiar de opinión: puede que la llamada de la aventura sea poderosa, pero la del oro lo es aún más.

—En fin, siento haberles hecho perder el tiempo —siguió nuestro invitado con aire resignado—. Ya le aseguré a Kenyon que no sería sencillo convencer a alguno de nuestros arqueólogos de trasladarse a ese lugar, no sólo para dar con los Brandeth, sino para descubrir qué está pasando. Entiendo que con todas estas habladurías ustedes no…

—Al contrario, señor Constable —le interrumpió mi madre—. Nos interesa, y mucho.

El aludido, que acababa de alisar sus pantalones de tweed para ponerse en pie, se quedó mirándola como si temiera no haber escuchado bien. Mi madre continuó:

—Personalmente, y creo que mi esposo estará de acuerdo conmigo —se volvió hacia mi padre, que había rodeado su cintura con un brazo—, pienso que su museo demuestra ser una institución con sentido común al no desear abandonar a su suerte a dos de sus mejores investigadores. En principio nosotros no tendríamos problemas en ocuparnos de este asunto, aunque entenderá que primero necesitemos sopesar los pros y los contras…

—Por supuesto —se apresuró a decir Constable, esperanzado—. No es una decisión que convenga tomar a la ligera, en especial cuando han regresado de Egipto hace unos días.

—Yo en cambio pienso que cuanto antes nos pongamos en marcha, mejor —contestó mi padre con una sonrisa sibilina—. De esa manera no nos dará tiempo a entumecernos.

Sus ojos se encontraron disimuladamente con los míos y la mirada que cruzamos me hizo comprender que compartíamos el mismo entusiasmo. No obstante, hasta que Constable no apuró su copa («delicioso, no saben cuánto») y los tres lo acompañamos a la puerta («los esperamos mañana en el museo, entonces») no pudimos hablar con libertad.

—Bueno —comentó mi madre—, parece que seguimos en el candelero, señor Lennox.

—Y con un asunto bastante prometedor, señora Lennox, si dejamos de lado todas esas patrañas sobre almas en pena. La verdad es que hasta ahora no me había planteado la posibilidad de viajar a la India, pero tal vez esta sea la excusa perfecta.

—Es curioso que los Westwood estuvieran al tanto de esto —observé. Mi madre se encaminó de nuevo hacia el despacho, seguida por nosotros—. Quizás Haithani escuchó algunos rumores cuando aún vivía en la India… ¿Cuándo hablaste con ella de este tema?

—Hace unos cuatro años, poco después de que acabara la guerra. August y ella nos invitaron a quedarnos unos días en su casa mientras terminábamos de amueblar la nuestra.

—Recuerdo que no paraba de llover —dijo mi padre—, pero no esa conversación.

—No me extraña; te pasaste la semana saqueando el mueble bar de August. Lo que Haithani me contó me pareció tan curioso que busqué información en uno de nuestros libros. Sé que no nos lo llevamos a Egipto, así que tiene que estar por aquí.

Había una escalera corrediza en la biblioteca, al lado de un busto de Champollion sobre el que mi padre había colocado su inseparable sombrero de ala ancha. Mi madre se recogió el batín para subirse a ella y examinar los títulos mientras seguía hablando:

—Constable no exageraba: las riquezas de Bhangarh le otorgaron una enorme fama hace algunos siglos, aunque todo eso se haya convertido en cenizas. Parece ser que el emperador Madho Singh I hizo de ella una de las principales ciudades de la India en la época de los mogoles. Era una auténtica cuna de saber, repleta de palacios y templos…

—¿Y qué se supone que pasó para que todo eso acabara hecho pedazos? —pregunté.

—No hay manera de saberlo. Por lo que tengo entendido, Bhangarh fue abandonada antes de que la India pasara a formar parte del Imperio británico hace casi setenta años.

—Algún dios furioso provocó un terremoto que acabó con la ciudad —dijo mi padre, muy serio—. No, eso es poco realista; una estampida de elefantes arrasó con los edificios.

Mi madre le dirigió una mirada reprobatoria sin dejar de rebuscar entre los libros.

—Dudo que los elefantes y los dioses deambularan con tanta libertad por allí. —Sacó un pequeño tomo con tapas de cuero y comenzó a pasar las páginas—. No, más bien creo que debió de ocurrir algo que diezmó a la población. La decadencia de Bhangarh tuvo que producirse después de ser abandonada por los supervivientes, si es que quedó alguno…

—Alguien adulteró el curry —continuó mi padre—. Hubo cientos de miles de muertes.

—Un pozo envenenado con extractos de una planta mortal —contribuí—. Demasiado incienso en los pebeteros de un templo; toda la población murió asfixiada en el transcurso de una ceremonia. Una repentina plaga de serpientes, una visita del tigre Shere Khan…

—Oh, parad ya. —Mi madre descendió de la escalera con el libro. Misterios y leyendas de las civilizaciones actuales, acerté a leer en el lomo antes de que lo abriera sobre la mesa—. Voilà —exclamó, y señaló una fotografía en blanco y negro—. Venid a ver esto.

Me incliné al lado de mi padre, cada vez más intrigada. La imagen que acompañaba a la descripción de Bhangarh era tan lúgubre que me encogió el corazón: un escenario de devastación en el que cada pocos metros, abriéndose camino a duras penas entre las retorcidas ramas de los árboles, asomaban las ruinas de un palacio, de un templo, de un mercado. A esas alturas no eran más que esqueletos de edificios, pero no costaba imaginar cómo había sido su aspecto en la época de esplendor de la que había hablado mi madre.

—Una auténtica pena —reconoció mi padre, apartándose el pelo entrecano—, pero la verdad es que sigo sin comprender qué pintaban los Brandeth allí. ¿Por qué encargaría alguien a dos arqueólogos levantar el plano de un complejo destrozado?

—Pues por los mismos motivos por los que nosotros arrancamos al pobre Ptahmai de su tumba. —Me encogí de hombros—. Para sacar a la luz sus tesoros, los que según el señor Constable se cree que siguen enterrados en Bhangarh. Puede que sus habitantes se esfumaran hace décadas, pero no tiene por qué haber pasado lo mismo con sus riquezas.

Aquello me parecía tan natural que me sorprendió que mis padres se me quedaran mirando como si acabara de descubrir las ruinas de Troya. Después se miraron el uno al otro y mi madre se incorporó con los ojos clavados de nuevo en la siniestra fotografía.

—No es una mala teoría…, sobre todo si ese misterioso mecenas de los Brandeth no está tan interesado en la historia como en la caza de tesoros. No sería la primera vez que el rigor científico de unos arqueólogos sucumbe ante el materialismo de sus protectores.

—Deberían aprender de nosotros, que somos un paradigma de honradez —respondió mi padre con solemnidad—. Si esto significa que debajo de esos montones de cascotes se encuentran aún los tronos de los emperadores, con sus piedras preciosas y sus marfiles…

—Esperando a que alguien les dé un mejor uso que los fantasmas. —Sonreí mientras apoyaba una mano en su hombro—. ¿Cuándo decís que iremos a comprar los pasajes?

—Lo antes posible, aunque primero habrá que ultimar los detalles con Kenyon —dijo mi padre, y me devolvió el gesto—. Con suerte, los indios estarán tan concentrados en su lucha por la independencia que no repararán en la presencia de tres imperialistas más.

Nuestras risas hicieron que mi madre emergiera poco a poco de sus cavilaciones.

—¿Tres? —repitió con expresión confusa. Miró primero a mi padre y después a mí.

—¿Quieres que se lo propongamos también a Oliver? —Él sonrió—. No me lo acabo de imaginar a lomos de un elefante, pero puede que sea buena idea. Ya hemos tenido ocasión de comprobar lo práctico que es presentarse por ahí en compañía de un lord.

Mi madre aún siguió observándole unos segundos, como cuestionándose si estaría hablando en serio. Después preguntó en un tono muy distinto del que había usado antes:

—Helena, ¿te importaría dejarnos a solas a tu padre y a mí durante unos minutos?

—¿Por qué no puedo quedarme? —me sorprendí—. Estoy tan al corriente del asunto como vosotros, y tú misma has admitido que puedo haber dado en el clavo…

—Eso digo yo, ¿a qué viene ese secretismo? ¿No estamos acaso en el mismo barco?

—Querido. —Aquella era la palabra mágica que siempre lo cambiaba todo. Mi padre cerró la boca de inmediato—. Sé lo que me digo, así que no hagas que esto sea aún más difícil. Helena, vete a tu habitación, por favor. Mañana hablaremos con calma.