7,99 €

Mehr erfahren.

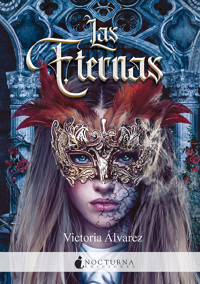

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: La guerra de Gaiatra

- Sprache: Spanisch

Segunda parte de "La Conjura de Aramat" Tres meses después de fugarse de palacio, la princesa Raisha tiene un único objetivo en mente: escapar de Cameroth o morir en el intento. La Casa Real ha puesto precio a su cabeza y el cerco se estrecha a su alrededor, pero el caos desatado por la Rebelión de las Ascuas promete complicar aún más su huida. Mientras tanto, la sultana Marjannah ha declarado la guerra al norte, aunque el peor enemigo está más cerca de lo que cree... junto con su última oportunidad de enmendar los errores del pasado. Y al otro lado de Gaiatra, en el archipiélago flotante de Helial, el nuevo emperador necesita un heredero y los ojos de todos están puestos en la última persona que querría convertirse en príncipe. Ahora la tregua entre las distintas potencias solo es un sueño del pasado y los engranajes de la guerra, desde las costas heladas del Enjambre hasta las dunas del Mar de Cobre, se han puesto en funcionamiento para desatar el mayor conflicto conocido: la Guerra de Gaiatra.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 891

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© de la obra: Victoria Álvarez, 2022

© del mapa: Alejandra Hg, 2022

© de la ilustración del final: Inma Moya, 2022

© de los detalles: bannosuke/shutterstock.com

© de las guardas: Sveta Aho/shutterstock.com

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: agosto de 2022

ISBN: 978-84-18440-73-1

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Mi piel se ha vuelto de porcelana, de marfil, de acero…

GEORGE R. R. MARTIN

LA REBELIÓN DE CAMEROTH

Mucho antes de la Guerra de Gaiatra, antes de la Migración y los Tiempos Antiguos, antes incluso de que el simurg y los rucs surcasen los cielos, los yinns eran los únicos moradores de aquel mundo.

Por supuesto, nadie los llamaba así entonces: eran ellos quienes creaban las cosas nombrándolas por primera vez y no necesitaban ninguna palabra para referirse a su propia esencia. Tampoco habrían podido decir desde cuándo estaban allí (¿recordaban acaso el sol y las tres lunas el momento en que habían nacido?) ni por qué Occidente, de todos los rincones de Gaiatra, se había convertido en su cuna. Solo sabían que el desierto y ellos eran una sola cosa y que su señora, la soberana de todos los yinns, se había asegurado de que siguiese siendo así… hasta que sus pies de humo dejaron de ser los únicos que hollaron esas dunas.

Ninguno prestó atención a los recién llegados en un principio; casi costaba distinguirlos de los animales que solían cazar por diversión, con sus melenas desordenadas y sus harapos hechos de pieles. La señora de los yinns fue la única que decidió observarlos, volviéndose invisible a sus ojos, y descubrió en ellos un pensamiento más elaborado que el de las bestias. «Si alguna criatura pudiera suponer una amenaza, sería sin duda esta —reflexionó cuando las pieles se convirtieron en ropajes de lana, cuando las primeras armas surgieron de las forjas y los recién llegados empezaron a matarse entre sí—. Tiene que haber un motivo para que los humanos existan, igual que tiene que haberlo para que mi propia especie surgiese de la nada».

Con el paso del tiempo (miles de años suponían una era para ellos, pero un suspiro para un yinn), sus congéneres también se sintieron intrigados por los asentamientos que construían. La soberana era consciente de que acabarían acercándoseles, al principio con curiosidad y más tarde, cuando por fin supieran de qué eran capaces, con algo que definía a los humanos mejor que ninguna otra cosa: la ambición.

—Sé que sus supersticiones te divierten, pero procura mantenerte al margen —le aconsejó a su propio hijo después de una de sus escapadas. Era el único que había tenido, el único de su estirpe que quedaba, y la soberana lo amaba más que a la eternidad—. Por muchos deseos que te pidan, no entres en su juego… Esas criaturas no son estúpidas; saben demasiado bien qué hacer con los recursos que se les dan.

—Pero eso es lo entretenido —respondió su hijo con una sonrisa—, darles un par de cosas y sentarte a observar cómo las usan. No se diferencia mucho de estudiar a los arenúnculos del Mar de Cobre.

Sus ojos parecían aún más dorados al hablar así, tanto como los tatuajes que recorrían su cuerpo. Tenía la piel tan azul como ella, envuelta en volutas de humo, y una cabellera oscura adornada con anillos.

—Solo es un pasatiempo, madre —le aseguró—, nada por lo que debas preocuparte. Daría igual que cada uno de los nuestros les concediera un millón de deseos: seguirían siendo mortales les gustase o no.

Pero la soberana, que tenía más siglos que nadie a sus espaldas, sabía que la mortalidad nunca había supuesto un obstáculo para el caos. El tiempo continuó pasando, los humanos continuaron cayendo en las redes de los yinns (por desgracia, su hijo no era el único que lo encontraba divertido) y, cuando los desastres desatados por cientos de deseos se convirtieron en devastación, su majestad decidió que aquel mundo ya no podía cobijar a ambas especies. Después de reunir a sus súbditos, les anunció que abandonar Gaiatra era lo más sensato dadas las circunstancias y que Kaf, uno de los planos paralelos al de los humanos, sería desde entonces un hogar para aquellos que recordasen con nostalgia cómo era el universo antes de su llegada.

La mayoría de los suyos decidió seguirla, pero su hijo se quedó atrás; según sus propias palabras, aún había «mucho por descubrir en Gaiatra». La soberana no protestó mientras lo veía alejarse, como tampoco lo hizo cada vez que la visitaba en Kaf, aunque no tardaría en descubrir que lo que había tomado por devastación, una sentencia de muerte para el mundo humano, solo era el preámbulo de lo que se avecinaba.

CAPÍTULO 1

De todo cuanto el anciano conde de Alhazara había hecho por Cameroth, de todas las adulaciones a la Casa Real, las promesas de lealtad al Priorato de la Razón y la docilidad (y algún que otro soborno) con que había servido al Parlamento, nada le había dolido tanto como la humillación de que los primeros caídos a manos del sur fueran de los suyos.

Habían pasado tres meses desde que Marjannah al’Sairahr, la serenísima sultana de Aramat, había declarado la guerra a sus vecinos norteños después de que su única hija y heredera muriera por culpa del difunto rey Reginald Darlington. Nada más conocerse la noticia, el conde supo lo que se les venía encima, sobre todo porque no era la primera vez: al encontrarse tan cerca de la frontera, Alhazara había cambiado más veces de bando que una cortesana de corpiño, lo cual no parecía algo que los demás aristócratas estuviesen dispuestos a olvidar. «Quien una vez fue aramatí morirá aramatí», había oído decir a menudo en el Parlamento, donde el color de piel de su condado era una prueba más que suficiente de que no convenía confiar en un alhazarino así como así.

Probablemente fuera esa la razón por la que en Brigantia, la capital del reino, nadie se inmutó cuando las tropas de la sultana Marjannah comenzaron a asediarlos: debían de haber imaginado desde el principio que Alhazara era una causa perdida. Hacía casi un mes que los estandartes con el sol de Shamaya se extendían por el horizonte, detrás de la muralla natural del bosque de Salahamad, y ninguna de las negociaciones había surtido efecto, para desesperación del conde. Apenas unas horas antes, la capitana que se hallaba al mando, una tal Khadiya, había enviado un ultimátum a la antigua ciudadela: si durante el transcurso de esa noche Alhazara no se rendía, sus tropas caerían sin piedad sobre ella.

Y entonces, cuando empezaba a pensar que sus horas estaban contadas, alguien se presentó en el umbral del castillo. Alguien que había atravesado la ciudadela como si la conociera mejor que el conde, pero cuyo aspecto no podía ser menos camerotiense.

—Vengo a ofreceros una solución. —Aquel hombre era altísimo, aunque resultaba imposible adivinar su edad: tenía la cabeza envuelta en un pañuelo, como solían hacer al otro lado de los Eslabones del Sur, y ni siquiera se le distinguían los ojos—. Es demasiado tarde para que el ejército se retire, pero aún podéis salir de esta con algo de dignidad.

No dijo en ningún momento «mi ejército», pero el conde no albergaba dudas acerca de su procedencia: por si el pañuelo no fuera suficiente, iba envuelto en una capa igual de raída entre cuyos pliegues asomaba la empuñadura de una cimitarra.

—Si de verdad os importa el futuro de vuestro condado, batíos conmigo a las seis de la mañana en la trasera del castillo —continuó—. He dado instrucciones para que, si me vencéis, los aramatíes se retiren de inmediato. Por el contrario, si soy yo quien os vence, entregaréis Alhazara a la sultana Marjannah sin tener que librar batalla.

—¡No sé quién se ha creído que es, pero se necesita mucho más para asustarnos! —respondió el conde, pese a habérsele secado la garganta—. Estamos preparados para plantarles cara y tenemos refuerzos de so…

—Tenéis menos de ocho mil soldados alhazarinos y apenas un millar más procedente de las aldeas. La mayoría reclutados a la fuerza, sin haber tocado un arma en su vida y medio muertos de hambre tras el asedio. El ejército aramatí cuenta con más de cien mil efectivos y solo la quinta parte se encuentra al otro lado del bosque. —El desconocido se cruzó de brazos—. Si me gustara apostar, no lo haría precisamente por vos.

Al conde le temblaron las puntas del bigote, pero no se le ocurrió qué responder, ni tampoco a sus hijos. Durante casi un minuto, todos guardaron silencio.

—¿Qué diantres pretende conseguir con todo esto?

—Creía habéroslo dejado claro: evitar un choque entre nuestros ejércitos. Os estoy dando la posibilidad de resolver este conflicto de la manera menos sangrienta.

—Sí, eso ya nos lo ha dicho, pero ¿qué es lo que realmente pretende? ¿Por qué un soldado arriesgaría su vida por una tirana que no sabe lo que es la compasión?

Pero el desconocido ya había girado sobre sus talones, seguido por su capa deshilachada, y lo último que le oyeron decir fue «mañana, a las seis» antes de sumergirse en la niebla.

Aquella noche nadie pegó ojo en el castillo, ni en las estancias de los criados ni en los antiguos salones, cuyas cristaleras, por culpa de los bramidos de la condesa, casi estallaron en pedazos. Finalmente, cuando su cabeza amenazaba con correr la misma suerte, el conde se encerró en la biblioteca para tomar una decisión, con cada repiqueteo de los relojes que tanto le gustaba coleccionar resonando como un espadazo en su mente.

—Lo haré yo —se ofreció su segundo hijo a eso de la medianoche, cuando resultó evidente que Brigantia no pensaba acudir en su ayuda—. Ese andrajoso está convencido de que somos demasiado cobardes para aceptar. Si me hubiera visto el invierno pasado en Preslea, durante el campeonato de tiro de su majestad, no se habría mostrado tan gallito.

—Esto no tiene nada que ver con nuestros torneos, Roland —le recordó su padre—. Un hombre como ese no sabrá lo que son las reglas ni el protocolo…

—Tampoco sabrá disparar siendo de Aramat —replicó el muchacho—. Allí no han oído hablar de los revólveres Oxcaster; me imagino que atacarán con palos, cerbatanas…, lo que consigan rapiñar del desierto. Además —Roland abrió la caja de las pistolas de su padre, colocada sobre la repisa de la chimenea—, a nosotros también nos vendrá de maravilla que no haya reglas. Creo que se llevará una sorpresa.

Para cuando los cuatro abandonaron el castillo, acompañados por el mayordomo y media docena de criados, el sol empezaba a vislumbrarse como una moneda de nácar entre la niebla que seguía lamiendo la ciudadela. El desconocido estaba esperándoles en el lugar convenido, arrebujado en la misma capa salpicada de remiendos.

—Habéis venido. —No había ni rastro del ejército invasor a sus espaldas, entre la espesura del bosque de Salahamad. «Esto cada vez tiene menos sentido», pensó el conde, empapado de sudor pese al frío que hacía. «Es como si no se plantease la posibilidad de morir»—. Doy por hecho que estos hombres serán vuestros testigos.

—Es un consuelo que al menos conozcáis esa costumbre —repuso Roland, y empezó a desabrocharse la levita. El aramatí, por su parte, se limitó a echar sobre sus hombros el borde de la capa—. James, acércate —ordenó a uno de los criados—. Al haber sido retado, tengo derecho a escoger el arma…

—Y supongo que la cimitarra no estará entre vuestras opciones.

El desconocido, no obstante, no puso impedimentos; solo sacó uno de los revólveres de la caja y, después de asentir a Roland, se colocaron espalda contra espalda. El ruido de sus botas sobre la hierba volvió a hacer pensar al conde en el de los relojes (¿de dónde salía todo ese eco, como si Cameroth entero contuviera el aliento?), hasta que los combatientes se encontraron a veinte pasos de distancia.

Cuando ambos se detuvieron, el viento también pareció hacerlo, y hasta la niebla dio la impresión de imitarles. El conde aguardó con el corazón en un puño mientras, todavía de espaldas, los dos hombres alzaban sus revólveres, aunque no les dio tiempo a volverse: a una señal de Roland, algo se movió entre la espesura.

Dos cañones asomaron entre las ramas de un roble, pero no tan rápido como para que el aramatí no lo notase: antes de que consiguieran apuntarle, había girado sobre sí mismo y abatido a los atacantes de sendos disparos. Cuando uno cayó al suelo, ahogando un grito de dolor, el conde reconoció a uno de los muchachos de los establos instantes antes de que su propio hijo fuera abatido.

«¡Roland!», dejó escapar mientras corría hacia él. Sus hermanos se apresuraron a seguirle, con las caras blancas como la cal, hasta que repararon en algo que les hizo detenerse.

Roland no estaba muerto, ni siquiera malherido. El disparo lo había alcanzado en el pecho, pero, cuando el anciano le desabrochó el chaleco, vio que no había rastro de sangre: solo una inconfundible quemadura de éter.

Definitivamente, aquel tipo sabía cómo funcionaban los revólveres Oxcaster, al menos en cuanto a la posibilidad de aturdir en vez de matar. Al girar la cabeza, el conde descubrió que los criados apostados por Roland también volvían en sí entre gimoteos.

—Puede que haya pecado de credulidad —oyó acercarse los pasos del aramatí—, pero supuse que los valientes hombres de Alhazara no se plantearían atacar por la espalda. No cuando se trata de un lance de honor.

Ahora el sol se hallaba más alto, asomando a través de un jirón abierto en la niebla y, cuando incidió en los ojos que asomaban entre el pañuelo, el conde descubrió que eran azules. «Por la Razón, ¿desde cuándo un aramatí tiene esos ojos?».

—Si aún recordáis lo que significa esa palabra, cumpliréis los términos acordados: regresaréis a la ciudadela y daréis orden de deponer las armas, y Alhazara pasará a manos de Marjannah al’Sairahr como os prometí: sin una gota de sangre.

—Obedeceremos…, obedeceremos ahora mismo —prometió el anciano, demasiado abrumado para hacer otra cosa que estrechar a su hijo contra el pecho.

—¿Quién demonios le ha enseñado a disparar así? —El hombre, que acababa de darse la vuelta, se detuvo al escuchar a Roland. Había logrado incorporarse sobre un codo, congestionado por la humillación—. ¡Los aramatíes no tienen armas como las nuestras, no conocen la tecnología del éter ni saben cómo…! —Pero algo le hizo detenerse.

El desconocido se había bajado el pañuelo dejando que unos mechones revolotearan a su alrededor. Unos mechones tan pelirrojos como los de la Casa Real.

—Nunca he dicho que fuera aramatí —respondió.

Y sin una mirada más, Cordelia Darlington se encaminó hacia su ejército mientras el sol seguía alzándose sobre el último pedazo de tierra arrebatado al enemigo.

CAPÍTULO 2

Mucho más al norte, donde los días duraban un parpadeo, un hombre corría como si la Muerte acabara de entregarle su tarjeta de visita.

El mar golpeaba los acantilados de Stokkar, un islote situado en el corazón del Enjambre, y el viento bramaba como si todos los ahogados entonaran la misma canción. El hombre apenas oía sus propios jadeos, pero casi resultaba mejor así; cuando más ruido hubiera, más difícil sería encontrarle, incluso para aquel ser invisible que había acabado con su tripulación en una playa de arena negra.

—Si eres un demonio…, esto no te servirá de nada —resopló mientras corría acantilado arriba, trastabillando con las rocas sueltas—. Mi alma está consagrada… al Dios de las Profundidades. ¡No sacarás nada… a cambio de ella!

Desde la ladera del acantilado, la espuma levantada por el oleaje recordaba a nieve pulverizada, más blanca de lo que era por el contraste con la arena. Unos peñascos se elevaban entre la niebla, las rocas conocidas como las Espadas a las que el mar debía su nombre y que, según las leyendas piratas, habían sido clavadas por los Primeros Saqueadores después de que los reyes de Cameroth pusieran precio a sus cabezas.

Mientras escalaba las últimas rocas, creía sentir unas espadas muy distintas en su nuca, tan invisibles como las que habían asesinado a su gente. La entrada a una pequeña cueva no tardó en aparecer entre la niebla y el hombre apretó el paso hacia ella.

—Mi alma está consagrada a mi dios… —No había nadie dentro: solo una charca del Culto de las Profundidades—. Mientras permanezca aquí, no podrás tocarme.

Al aproximarse al agua, distinguió los huesos amontonados durante los sacrificios en honor al dios y sus acólitos. Algunos habían sido esculpidos en las paredes de la cueva: reconoció a unas sirenas, a un enorme pulpo…

—Ni tú ni los tuyos podréis cruzar este umbral. —Apretó la espalda contra el relieve de una sirena, procurando ignorar lo puntiagudo de sus colmillos—. Ya te has llevado a demasiados de mis hombres. Tienes almas de sobra para una temporada…

—Unos demonios muy extraños, los vuestros —oyó de repente—. Incluso en el Enjambre tiene que haber cosas más apetecibles que devorar.

Algo le asestó un empujón que lo envió contra el suelo. El pirata profirió un grito y cuando se dio la vuelta, con el corazón retumbándole, vio que alguien acababa de aparecer a su lado, aunque no podía asemejarse menos a un demonio.

Un hombre (no, un hombre no: un muchacho) le observaba con un cuchillo en la mano y una expresión que le hizo sentir escalofríos. «Pero ¿qué…?».

—Osvör, supongo —continuó—. He oído bastantes cosas sobre ti. Ninguna buena, aunque no es que me sorprenda.

Tenía los ojos oscuros, con la forma almendrada de los helianos, y el pelo recogido en un desastrado moño.

—Dios de las Profundidades… ¡Pero si eres ese puto crío!

—Un puto crío que te ha hecho correr como una rata. —El cuchillo que sostenía en la mano dibujaba un reguero rojo a su paso—. No dice mucho a tu favor.

Su camisa hecha jirones se agitaba con el viento, sujeta con un fajín del que colgaban cinco teselas de jade. Osvör reconoció la de su amigo Erik, la del capitán Bjorn…

—Siento decirte… que pierdes el tiempo conmigo. Matarme no te hará encontrar lo que buscas…, lo que todo el Enjambre sabe que te ha traído aquí.

—Eso tendré que decidirlo yo. —Y tras guardarse el cuchillo dentro del fajín, el muchacho trazó un círculo luminoso con la mano.

Todo sucedió tan deprisa que Osvör tardó en entenderlo: las costuras de su chaqueta se rasgaron, una tira de tela se elevó en el aire y, tras retorcerse como una soga, se enroscó alrededor de su garganta. El estupor le hizo caer otra vez sobre el suelo, tan cerca de la charca que salpicó agua por todas partes.

La imagen del muchacho se desvaneció entonces, solo para aparecer un segundo más tarde a su lado. Al inclinarse sobre él, vio que tenía una cicatriz en forma de aspa en la cara.

—A decir verdad, que estés tan informado lo hará más sencillo. ¿Dónde está?

—No tengo ni idea… de lo que han hecho con ella. ¡No sé nada de la princesa!

—Descuida, ya contaba con eso. He visitado a unos cuantos señores de la piratería antes. —El muchacho señaló las teselas de su fajín—. Si no estaban al tanto de su paradero, dudo que lo esté un muerto de hambre como tú.

Sus palabras llegaban deshilvanadas a oídos de Osvör, como si se encontrara dentro del agua. Por mucho que seguía retorciéndose, clavando las uñas en aquella soga, le resultaba imposible arrancársela; era como si se la hubiesen cosido a la garganta.

—Pero no me refería a ella, sino a Jón Egilsson. ¿Dónde se ha metido?

—La última vez que supe de él… antes de marcharme de Óhreinn, la noche en que cayó la República… —Osvör hizo un esfuerzo por respirar—. Me dijeron que lo habían…

Los relieves de las sirenas empezaban a desvanecerse, con sus ojos de piedra muerta y sus dientes como cuchillos. «Si muero así, nunca vendrán a buscarme. No me llevarán a los Palacios de las Profundidades».

—Me dijeron que lo habían visto… zarpar poco antes. Se dirigía… a Puerta de Paz…

—¿Puerta de Paz? —La sorpresa hizo aflojarse la soga, pero el muchacho volvió a apretarla; Osvör gimoteó—. ¿Qué se le ha perdido allí?

—Querrá echar amarras en Cabo Armisticio…, igual que los demás, ahora que la República de Paz… nos pertenece. ¡Pero no sé nada más, de verdad…!

Casi con aburrimiento, el chico dibujó otro círculo y Osvör aspiró una bocanada de aire. La soga cayó sobre su pecho, una inofensiva tira de tela otra vez.

—Muy amable por tu parte —contestó el heliano mientras se limpiaba las manos—. Creo que esta visita ha tocado a su fin, pero descuida: no le contaré a nadie cómo casi te meas encima.

Se había dado la vuelta para marcharse, pero el pirata no respondió: sus ojos seguían clavados en él mientras trataba de recuperar el aliento.

—Ah, y no te preocupes: no pienso llevarme tu barco. Tus hombres y tú podéis hacer lo que se os antoje con él, aunque os llevará un tiempo limpiar la sangre…

—Lo mismo… podría decirte yo —masculló Osvör, y antes de que el muchacho reparara en ello, se incorporó para empujarlo con todas sus fuerzas.

La arremetida los envió a ambos al suelo, cerca de donde el terreno comenzaba a descender hacia el acantilado. Durante unos segundos rodaron sobre los peñascos, dándose de puñetazos, hasta que Osvör, más corpulento, consiguió ponerse sobre él.

—A lo mejor resulta… que no eres tan intocable como creías —continuó agarrándolo de las muñecas—. Sin tus dibujitos luminosos no hay trucos que valgan, y sin esto otro —se estiró para agarrar el cuchillo— tampoco harías daño ni a una puta mosca.

Cuando el muchacho se revolvió, Osvör le asestó un puñetazo que estampó su cabeza contra el suelo. Durante el forcejeo se le había abierto la camisa y, al reconocer el contorno azulado de un tatuaje, el pirata se detuvo. Una sirena destacaba sobre su pecho, demasiado parecida a las que adornaban la cueva.

—De todo lo que has hecho, incluidas las muertes de mis hombres —el tono de Osvör era más peligroso ahora—, esto es lo peor con diferencia. Que un gusano como tú se atreva a llevar nuestro emblema me da ganas de arrancarle la piel a tiras.

El muchacho no le respondió: acababa de advertir que algo había aparecido sobre el hombro del pirata, algo recubierto de escamas doradas.

—Supongo que esperabas que esto te salvase de tu propia gente. De esa hermandad de asesinos de la que te has largado… —Mientras la silueta de una serpiente metálica se elevaba tras él, Osvör apoyó la punta del cuchillo sobre el tatuaje—. Siempre podríamos enviarles tu cabeza para que te tachen de la lista de desertores. Aunque no es lo primero que pienso cortarte, ahora que tenemos tiem…

Antes de que acabara de hablar, los anillos de la serpiente se cerraron en torno a su garganta. Con una brusca sacudida, su cuello se quebró como una rama y Osvör se desplomó, poco a poco, sobre el muchacho.

—La madre que te parió, Aldashir —rezongó este mientras se lo quitaba de encima. Los ojos del pirata seguían abiertos, pero había dejado de respirar—. Sé que lo has hecho a propósito: no podías soportar que solo te debiera dos.

—Me debes tres, mocoso. —En cuestión de segundos, las escamas de la serpiente se reordenaron para adoptar otra apariencia: la de un aramatí de mediana edad, con una perilla corta y unos ojos rojos medio ocultos por un turbante—. Parece mentira que hayas olvidado cómo te salvé el culo la semana pasada con esas cazarrecompensas de Rivenmoor.

—Lo de las cazarrecompensas lo tenía controlado. Además, que yo recuerde, no te cargaste a ninguna: solo las tiraste por la borda de una coz.

—Sigue siendo trabajo sucio. Y sigues debiéndome tres.

—Dos y media, como mucho. —Cuando Aldashir le alargó una mano metálica, el muchacho la aceptó con una mueca—. Pero con este te doy la razón: ha sido un hueso duro de roer.

Osvör había quedado de bruces con la cabeza en un ángulo antinatural y el chico deslizó un pie bajo su cuerpo para darle la vuelta. Una tesela de jade colgaba de una de sus trenzas, idéntica a las que llevaba prendidas en el fajín, y se la cortó con ayuda del cuchillo.

—Empieza a ser una bonita colección —comentó el antiguo Gran Visir de Aramat.

—¿Escuchaste lo que le sonsaqué antes de que se me echara encima? —dijo el muchacho—. ¿Lo de que Egilsson se dirigía a Cabo Armisticio?

—Por mucho que quiera creerle, Sheng, es mejor que no nos emocionemos: dar con el secuestrador de alguien no es lo mismo que dar con ese alguien. Hasta que se demuestre lo contrario, seguimos sin tener ni idea de dónde está mi princesa…

—Pero al menos dejaremos de avanzar en círculos —dijo Sheng, y tras atarse la tesela a la cintura, señaló a Osvör—. Deberíamos librarnos de él.

Mientras Aldashir volvía a convertirse en serpiente para arrastrar el cuerpo hasta la charca, el muchacho pensó en lo mucho que habían cambiado las cosas, en lo distinto que era ahora el mundo de la Gaiatra que había conocido. Cinco semanas antes, la alianza de las hermandades piratas del Enjambre y las Islas Cicatrices había dado su golpe de gracia a la República de Paz y lo que hasta entonces había sido el baluarte de la diplomacia internacional había degenerado en un caos absoluto.

—Al final no necesitaron usar a Raisha como moneda de cambio. —Osvör solo era ahora una silueta desdibujada bajo el agua, uno más entre los cuerpos amortajados por el musgo—. Si los rumores son ciertos, el gobernador no tuvo oportunidad de renunciar: acabaron con él la noche en que cayó la república.

—Si los rumores son ciertos —repitió Aldashir mientras recuperaba su apariencia humana—. Hemos seguido tantos que no me atrevo a creer en ninguno más.

Parecía haber pasado un siglo desde que Sheng y él abandonaron Cameroth en una barcaza aerodeslizadora, siguiendo el rastro dejado por un pirata llamado Jón Egilsson en cuyo poder, supuestamente, se hallaba Raisha al’Sairahr. El mismo hombre al que Sheng se la había entregado a cambio de su tatuaje, algo que había creído que le salvaría la vida, pero que, a cada día que pasaba sin noticias de la prince-sa, parecía quemar más y más. «Tres meses buscándola de una isla a otra, de un asesinato a otro —pensó mientras limpiaba la sangre del cuchillo, evitando devolverle la mirada a su propio reflejo—. Tres meses en los que ella no habrá hecho más que maldecirme».

Al menos era un consuelo que Aldashir hubiese decidido aplazar sus ganas de destriparlo. Durante todo aquel tiempo lo había seguido como una sombra, había recorrido el Enjambre a su lado…, había matado cuando la ocasión lo requería, y no por primera vez esa tarde. Para entonces, Sheng había desarrollado un secreto respeto por aquella alma en pena atrapada en una armadura de escamas, sobre todo cuando supieron que la sultana Marjannah había declarado la guerra a Cameroth (aunque en el Enjambre ignoraran los motivos) y Aldashir, en vez de regresar a su lado, había continuado con la búsqueda de Raisha. Por muerto que estuviese, aún recordaba lo que eran los sentimientos y Sheng sabía que la quería como a una hija.

—Será mejor que regresemos —comentó cuando acabó de limpiar el cuchillo—. Cuanto antes nos embarquemos, antes estaremos en Cabo Armisticio.

—Y antes deberás inventarte otra excusa —contestó Aldashir—, más creíble que las anteriores, a poder ser. Siento decirte que eres mejor como asesino que como actor.

—¿Otra excusa? —El muchacho se dio la vuelta—. ¿A qué te refieres?

—A que ya no estás haciendo esto, dejar este reguero de muertos a tu paso, solo para limpiar tu conciencia. Conseguir el perdón de Raisha no es lo que te ha hecho llegar tan lejos. —Y cuando Sheng enarcó las cejas, Aldashir añadió—: Los dos sabemos lo que has acabado sintiendo por ella y también lo mucho que te aterra.

Por un momento, Sheng estuvo a punto de contestar con un resoplido, pero el aliento pareció enredársele en la garganta. Habría dado cualquier cosa por decirle que se equivocaba: que lo poco que quedaba de su honor, si alguna vez había existido, era lo que le había hecho emprender aquella búsqueda. Que no eran sus ojos lo que trataba de evocar cada vez que asesinaba, que el recuerdo de su sonrisa no era lo que le hacía entrar en calor, durante las interminables noches que pasaban al raso, cuando el Mar de las Espadas quemaba de puro frío y su corazón amenazaba con romperse de arrepentimiento. La había deseado cuando la tenía cerca, le había divertido hacerla ruborizarse, sentir que era capaz de dejar una huella en ella, como los dedos de un alfarero sobre una arcilla sin mancillar…

Pero los recuerdos de esa Raisha se desdibujaban más cada día, igual que los rasgos de Osvör bajo la superficie del agua. Ahora, cuando Sheng imaginaba su reencuentro, solo podía pensar en la decepción con la que ella lo miraría. La decepción y, seguramente, el odio.

—Vámonos de una vez —fue lo único que respondió, y comenzó a descender por el acantilado—. Tengo demasiada sangre que limpiarme.

CAPÍTULO 3

Faltaba poco para que se pusiera el sol sobre Brigantia, pero en el Emporio Fitotecnológico Thornstone, uno de los complejos industriales del distrito de Infierno, los ensordecedores engranajes aún se respondían unos a otros con un traqueteo incesante.

Las primeras sombras habían empezado a arrastrarse por los pabellones atestados de plantas mecánicas, cercando a los cientos de obreras que seguían trabajando sin parar, pero en los invernaderos situados en lo alto, donde las carísimas glimáridas en flor resplandecían como luciérnagas, los ruidos parecían atenuarse nada más cruzar el umbral. «Unas farolas de lujo para unas calles desiertas —reflexionó Primrose Ward, una de las supervisoras, sin apartar los ojos de su parterre. Cinco flores perfectas, medidas escrupulosamente cada amanecer, derramaban su claridad en torno a ella—. ¿Qué sentido tiene dedicarles tanta atención si nadie se atreve a pisar las avenidas que adornan?».

Llevaba tanto tiempo inclinada sobre las plantas que la espalda empezaba a dolerle. Tras sacar de un maletín un frasquito de éter, más caro que todas las posesiones que había tenido en su vida, Primrose hundió una jeringuilla en el agujero de la tapa y el receptáculo se inundó de una extraña sustancia azul, ni líquida ni gaseosa. «No, no tiene sentido ni lo tenía antes de la guerra», pensó mientras sujetaba una glimárida por el tallo, aunque no le dio tiempo a hacer nada con ella: el «¡Prim!» que sonó a sus espaldas, procedente de la entrada, la hizo detenerse en seco.

Una muchacha algo más joven, de unos veintitantos años, se acercaba a toda prisa por el sendero central, esquivando a los tecnólogos ataviados con batas blancas. Tenía las mejillas sonrosadas por la carrera y el recogido medio deshecho.

—Sabes de sobra que no puedes llamarme así —siseó Primrose cuando se detuvo a su lado—. Mientras estemos en el Emporio, para ti soy la supervisora Ward.

—Es… importante, Prim. Ha pasado algo en Alhazara que debes saber.

Por encima de otro grupo de glimáridas, un tecnólogo las observaba con el ceño fruncido. Primrose se inclinó de nuevo sobre la flor con la que estaba trabajando.

—Si vienes a contarme que Cordelia Darlington estaba con el ejército aramatí, llegas bastante tarde: no hay nadie que no lo sepa en la fábrica. De todos modos, Ivy, ahora estoy ocupada; ven a mi dormitorio esta noche si necesitas hablar de…

—No, Pri…, supervisora Ward. Esto es importante de verdad. —La otra muchacha respiró hondo antes de susurrar—: Tiene que ver con las Ascuas.

La jeringuilla que Primrose sujetaba estuvo a punto de escapar de sus dedos. Durante unos segundos, no hicieron más que sostenerse la mirada hasta que la supervisora, después de guardar sus utensilios en el maletín, se encaminó con un «acompáñame» a uno de los montacargas que comunicaban con el resto del Emporio.

El pabellón en el que desembocaron también recordaba a un invernadero, aunque en su interior no había ni una planta auténtica: las que abarrotaban las mesas colocadas en hileras solo eran hermosas mentiras de acero esmaltado. Unos raíles recorrían la superficie de las mesas y las obreras inclinadas sobre ellas añadían, con la precisión de una rueda atrapada en un engranaje, cada uno de los componentes de las flores (unos pétalos de papel de seda, unos estambres de hierro retorcido, un vaporizador escondido entre las hojas) antes de pasárselas a la siguiente. Comparadas con aquellas muchachas, incluso las plantas mecánicas parecían rebosantes de vida: ninguna apartaba los ojos de su tarea ni se giraba hacia sus compañeras, ni le quedaban fuerzas para entablar conversación, hasta que el repiqueteo de unas campanadas rompió la monotonía.

Como una sola persona (quizás estuvieran convirtiéndose, cada día un poco más, en máquinas), las obreras abandonaron lo que estaban haciendo para ponerse en pie. Pese a que no parecían deseosas de cotillear, Primrose condujo a Ivy a una esquina y esperó a que las mesas empezaran a vaciarse antes de mirarla.

—Supongo que esto tendrá que ver con la reunión de hoy…

—Vengo de allí; ni siquiera me quedé al discurso de Neil Hollister. Todavía no ha decidido cómo sacar a su hermana de la prisión, pero no era de eso de lo que quería hablarnos. Hace unas horas, recibió una llamada de eterófono de Alhazara…

Mientras atendía a Ivy, los ojos de Primrose seguían recorriendo la habitación: solo quedaban un par de obreras en una mesa, demasiado cansadas para abrir la boca.

—La líder del grupo alhazarino ha contactado con él —susurró Ivy—. Al parecer, y por mucho que te cueste creerlo…, han decidido deponer las armas.

—¿Las Ascuas de Alhazara? —Ahora los ojos de Primrose se clavaron en ella—. Pero ¿no llevaban años haciéndole la vida imposible al conde?

—Dicen que ya no serán necesarias más barricadas. Cuando el ejército aramatí tomó la ciudadela, la líder se reunió con la capitana al mando y esta le aseguró que no habría represalias contra los nuestros. Puede que Alhazara haya pasado a manos del sultanato…, pero son las Ascuas quienes tienen ahora el control de las calles.

Con cada palabra que escuchaba, los ojos de Primrose aumentaban de tamaño.

—Si te interesa mi opinión —siguió Ivy—, estoy segura de que no ha sido decisión de la sultana, sino de la princesa Cordelia. Con todas esas historias de maridos decapitados, cuesta imaginar a Marjannah al’Sairahr preocupándose por…

—A la sultana le trae sin cuidado el proletariado, Ivy. Lo único que quiere es destruir a la Casa Real por lo de su hija y conoce la amenaza que supone nuestro movimiento. Las malas hierbas arderán hasta las raíces… —Primrose sacudió la cabeza—. Debe de saber que solo es cuestión de tiempo que ese fuego se extienda por el reino: Alhazara ha sido el principio, pero la situación en Middlemarsh pende de un hilo, y si la rebelión obrera acaba triunfando en los condados del norte…

—… lo único que la Casa Real controlará será Brigantia. —Las dos alzaron la vista hacia la cubierta, a través de cuyos cristales se distinguían, convertidas en fantasmas por la contaminación, las siluetas de unos aerocarruajes—. ¿De verdad crees que está muerta?

—¿De quién hablas ahora? —se extrañó Primrose—. ¿De la princesa de Aramat?

—Nadie sabe qué le sucedió…, solo que pretendía huir en un dirigible abatido por la Casa Real. Pero no han dicho qué hicieron con ella ni…

—Seguramente la enterrarían en una fosa común —oyeron decir a una de las obreras—. Debía de quedar tan poco de su cuerpo que no tenía sentido enviárselo a su madre.

Primrose tardó en recordar quién era: se llamaba Rosa, o Rosalie, o algo así. Con tantas cofias idénticas, cada vez costaba más distinguirlas.

—No recuerdo que hayamos pedido tu opinión —le recriminó Ivy.

—Sería imposible mantener semejante farsa —prosiguió la muchacha, limpiándose las manos con Solución Desinfectante del Doctor Harker; las recién llegadas aprendían enseguida que era el mejor modo de protegerse del arsénico—. Cientos de personas vieron estrellarse aquel dirigible, los grabados aparecieron en los periódicos… La princesa de Aramat está más que muerta —se secó las manos en el delantal— y los muertos no suponen un peligro.

—Con una piel tan morena, solo puedes proceder de Alhazara —contestó Ivy de mal humor—. ¿No tenéis suficientes cosas por las que preocuparos en tu condado?

—Ni siquiera sigue siendo un condado como tal —le recordó Primrose—. De hecho, con todo lo que ha ocurrido, puede que el señor Thornstone se replantee seguir teniendo a alhazarinos en el Emporio. Ahora que oficialmente sois súbditos de Aramat…

—Me muero de miedo. —Tras desatarse las cintas del delantal, la muchacha lo arrojó sobre la mesa—. No sé quién querría renunciar a pasarse la vida aquí, con jornadas de trabajo de catorce horas, unas gachas aguadas para comer, un camastro cochambroso en el altillo y más picaduras de chinches de las que podría contar.

Aunque no levantó la voz, aquello hizo que las otras se quedaran mirándola como si fuese un engranaje el que acabara de hablarles.

—¿Crees que puedes dirigirte así a tu supervisora? —Ivy observó a Primrose, atónita—. ¿Te das cuenta de que podría hacer que te despidieran?

—Si queréis ir a hablar con el señor Thornstone, no tendré problema en acompañaros —aseguró Rosa—. Seguro que también le interesa escuchar lo pendientes que están sus empleadas de los tejemanejes de las Ascuas.

Unas manchas rojas aparecieron en las mejillas de Primrose, pero no le dio tiempo a ponerla en su sitio: en ese momento, las puertas del pabellón volvieron a abrirse y las mujeres que acababan de abandonarlo regresaron al interior.

—¿Qué está pasando? —se sorprendió Ivy—. ¿No habían sonado las campanadas?

—¿Por qué han vuelto todas? —preguntó Primrose a uno de los capataces—. Se supone que tendrían que estar bajando al comedor.

—Órdenes de arriba —respondió el hombre. Tras asegurarse de que nadie más escuchaba, añadió—: Dicen que Thornstone quiere hablar con las trabajadoras de esta sección. Parece un asunto serio, pero no tengo ni idea de qué será.

«Alguien habrá vuelto a meter la mano en las despensas», pensó Primrose, aunque no pudo impedir que un presentimiento le agarrotara el estómago. Su aprensión creció aún más cuando, tras unos minutos de revuelo, unos guardias entraron con el señor Thornstone, que parecía más inquieto que de costumbre.

Fueron los azules y plateados de sus uniformes los que hicieron saltar sus alarmas. Las fuerzas de seguridad de Infierno, el distrito industrial, vestían de rojo; si la Guardia Celestial había descendido hasta allí, el asunto era grave.

—Señoritas, hagan el favor de calmarse —ordenó Thornstone, levantando sus rechonchas manos. Tenía bastantes más canas en el bigote, pensó Primrose; la situación también le estaba pasando factura—. Estos caballeros han venido a hacerles unas cuantas preguntas. Si se muestran colaboradoras, no tendrán de qué preocuparse.

—Buscamos a una muchacha llamada Ivy Dawson —interrumpió uno de los guardias—. ¿Alguien ha oído hablar de ella?

El murmullo que seguía propagándose entre la multitud cesó de inmediato. Primrose tuvo que apoyarse en una mesa antes de que las piernas la traicionaran.

—Ivy Dawson —repitió el guardia—. ¿Ninguna de las presentes la conoce?

—No digas nada —murmuró Primrose al sentir temblar a Ivy—. Deja que yo me…

—Está aquí —dijo una chica de repente, y la agarró con tanta fuerza que Ivy soltó un grito. Primrose alargó una mano hacia ella, pero era demasiado tarde: cuatro de sus compañeras la habían empujado ya a través de la multitud.

Las que se encontraban en primera fila se apartaron en el acto, como si temieran que les contagiase algo. A espaldas de Primrose, Rosa se tensó de manera instintiva.

—¿Es usted la señorita Dawson? —inquirió el guardia. Ella asintió, asustada, y el hombre prosiguió—: ¿Su madre se llama Winifred Dawson, de soltera Smithson, vino del condado de Redholm hace diez años y regenta una pensión en el distrito seis?

—Sí —dijo Ivy, apretando su delantal—, pero no entiendo qué…

—Lleváosla —ordenó el guardia entonces, y los que le acompañaban agarraron a la chica de los brazos para ponerle unas esposas.

Entonces el revuelo se convirtió en un caos y hasta Thornstone retrocedió cuando todas empezaron a hablar a la vez. Primrose se abrió camino hacia los guardias y una Ivy tan aterrorizada que ni siquiera podía protestar.

—En nombre de la Razón, ¿qué creen que están haciendo?

—No complique más las cosas, señorita Ward. —El tono del señor Thornstone casi era suplicante—. La Guardia Celestial tendrá sus motivos para interrogarla.

—¡Esa chica se encuentra a mi cargo, señor, y nunca ha dado problemas! No sé nada de su madre, pero me cuesta creer que pueda estar involucrada en…

—Su señora madre traicionó a la Casa Real hace tres meses. —Incluso en medio del alboroto, las palabras del guardia resonaron de un modo que hizo callarse a las presentes—. Hemos sabido que acogió bajo su techo a la princesa Raisha al’Sairahr durante los días que pasó en Brigantia. Fue en su pensión donde estuvo planeando el asesinato del difunto rey Reginald.

—Ha sido un rastro complicado de seguir —añadió otro guardia—. Todavía no hemos localizado al heliano y el autómata que la acompañaban, pero solo es cuestión de tiempo.

Ahora el silencio era tan espeso como la melaza, aunque mucho menos dulce.

—No —empezó a decir Ivy, a la que apenas se veía tras los guardias—, no, por favor…

—Confío en que esto sirva de advertencia general —prosiguió el que llevaba la voz cantante—. No importa cuánto corran las cucarachas ni lo mucho que se escondan: la Guardia Celestial y la Guardia Infernal han sido entrenadas para encontrarlas, acorralarlas y aplastarlas una a una.

—Y les estamos muy agradecidos por ello —susurró Thornstone.

—Puede que la princesa de Aramat haya pagado por sus crímenes, pero las Ascuas siguen ahí fuera. Estoy seguro de que no es necesario añadir nada más. —Y tras hacer un gesto a sus compañeros, el guardia giró sobre sus talones para abandonar el pabellón.

—¡No, por favor! —chilló Ivy mientras la arrastraban fuera—, ¡no he hecho nada malo!

Primrose se sentía a punto de desfallecer, pero consiguió alzar la voz:

—¿Quién ha ordenado esto? —Los guardias la miraron—. ¿Quién les envía?

—Su majestad Sebastian Blackstone —respondió el que sujetaba a Ivy—, en represalia por la muerte de su abuelo, pero también por el bienestar del reino. Pronto no habrá en Cameroth ninguna cucaracha tan incauta como para cruzarse en el camino de la Casa Real.

—¡Prim! —vociferó Ivy antes de que desaparecieran con ella. El espanto había dejado a Primrose convertida en una estatua, incapaz de hacer otra cosa que temblar.

—Supervisora Ward… —dijo alguien de repente. Rosa había atravesado el gentío para agarrarla de una manga, pero Primrose se soltó de un tirón, sin molestarse en mirarla, y abandonó el pabellón con los ojos húmedos.

Poco a poco, la muchedumbre acabó por dispersarse, demasiado amedrentada para hacer otra cosa que susurrar. Las obreras se marcharon una tras otra, el señor Thornstone se retiró a su despacho y al final no quedó nadie más que Rosa.

«Pronto no habrá en Cameroth ninguna cucaracha tan incauta como para cruzarse en el camino de la Casa Real». Las palabras de la Guardia Celestial seguían repicando en sus oídos, haciéndole apretar los párpados con fuerza. Casi sin darse cuenta, se dejó caer sobre uno de los bancos, apoyó su morena frente en la mesa y Raisha al’Sairahr, que lo había tenido todo y ahora no conservaba ni su nombre, que había anhelado ser la salvación de su pueblo y ahora no era nadie, rompió a llorar por primera vez en tres meses.

CAPÍTULO 4

—Cuando dijisteis que nos recibirían como merecemos, no pensé precisamente en esto —dejó escapar Cordelia Darlington. El regimiento con el que había regresado a Sairayat, la capital del sultanato, acababa de atravesar la Puerta del Norte encontrándose con que la ciudad entera se había echado a la calle para jalearlas como a heroínas—. Me imaginaba un baño, una infusión relajante…

—Un abrillantado en condiciones —añadió Sir Gilroy, su pájaro mecánico. Se le había posado en un hombro para mirar críticamente alrededor—. Desde que dejamos el Mar de Cobre, me siento como si tuviese medio desierto en mis engranajes.

—Es cuestión de acostumbrarse —contestó la capitana Khadiya, que era tan alta como Cordelia y casi el doble de corpulenta—. Esto solo durará unos minutos.

—Debería durar horas —dijo Dalilah, la capitana más joven del regimiento, encantada con aquella popularidad. Tenía una cicatriz reciente en un pómulo que lucía con tanto orgullo como un pendiente de rubíes—. En los meses que han pasado desde el comienzo de la guerra, nuestro pueblo no ha tenido mucho que celebrar. Consideradlo otro servicio al sultanato si os hace sentir mejor.

El entusiasmo de la gente, desde luego, era contagioso. Cuanto más avanzaban, más atestadas parecían estar las azoteas de los edificios, desde donde caía sin parar una lluvia de flores: coronas de noche blancas, sarabandas rojas y unos capullos naranjas que Cordelia no conocía. Por encima de los turbantes y los velos de colores, las cúpulas de bronce calado de Sairayat centelleaban con los últimos resplandores de la tarde a medida que Shamaya, la Diosa del Sol, descendía sobre la muralla.

—No penséis que soy una desagradecida: es que nunca me ha gustado atraer la atención —siguió mascullando. «¡El Azote del Norte!», clamaban a su paso, «¡es el Azote del Norte!»—. No lo soportaba en Brigantia y no creo que sea distinto aquí.

—Por una vez en la vida, deberíais disfrutar de lo que los dioses os han dado. —Y sonriendo a unos muchachos que aplaudían desde una azotea, Dalilah hizo girar a su montura para encaminarse hacia allí—. Que descanséis; nos veremos por la mañana.

Khadiya sacudió la cabeza con exasperación, pero no le dio tiempo a decir nada: un momento después, la comitiva desembocó en la Gran Plaza situada ante el palacio y la lluvia de pétalos se convirtió en un ciclón. Las esferas del reloj astronómico apenas se distinguían entre los remolinos de colores, tan densos que empezaban a hacer que a Cordelia le escocieran los ojos, y las enormes puertas no eran más que unos borrones de bronce que, para su alivio, se abrieron ante ellas nada más desmontar de los caballos.

La algarabía que encontró al otro lado, sin embargo, la hizo detenerse. Una marea humana había acudido a darles la bienvenida, enfundada en las sedas púrpuras de las demiurgas, los delantales de cuero de las artífices y las cotas de malla doradas de las guardianas. El Harén del palacio, con sus tres facciones al completo, aplaudía a las recién llegadas con un entusiasmo que dejó a la princesa sin palabras, hasta que captó un «a ver, a ver, apartaos de una vez» que la hizo girarse con una sacudida en el pecho.

Una cabeza conocida acababa de aparecer entre el gentío: la de Itimad al’Sairahr, la jefa de las artífices, que se acercaba con un cuenco de pétalos. La decepción de Cordelia debió de ser tan palpable que Itimad enarcó una ceja.

—No te alegres tanto de verme, Darlington. Se te va a desencajar la cara de sonreír.

—Lo siento —se apresuró a responder entre las risas de las demás—, es solo que no esperaba… Bueno, pensé que sería otra persona quien saldría a recibirnos.

—No me digas. —Las comisuras de la boca de Itimad temblaron—. En realidad, yo también preferiría regresar al Taller, así que no alarguemos esta parafernalia. Bienvenida a casa, enhorabuena por la victoria y todo eso. —Y sin dejar de hablar, le echó a la cara un puñado de pétalos que hizo toser a Cordelia.

«Una hospitalidad maravillosa», rezongó Sir Gilroy mientras alguien más se acercaba. Era Aisin, la doncella heliana de Cordelia, con su aniñado rostro iluminado por una sonrisa y una guirnalda de flores naranjas en las manos.

—¡Gracias a los dioses por dejaros regresar sana y salva, mi señora! —Tras ponerle las flores alrededor del cuello, la miró de arriba abajo—. Tenéis un aspecto espantoso.

—Nunca me lo habría imaginado. ¿Qué se supone que es esto, Aisin?

—Brasas radiantes, mi señora, una especie autóctona de Sairayat. Las esposas de los antiguos sultanes los recibían con guirnaldas cuando volvían de la guerra.

«Sí que te has aclimatado a nuestro nuevo hogar», pensó Cordelia, pero no le dio tiempo a decir nada: después de despachar al Harén, Itimad la agarró para apartarla de las puertas, cerradas a sus espaldas por dos guardianas.

—Ahora en serio: enhorabuena por lo de Alhazara —dijo mientras enfilaban uno de los corredores revestidos de azulejos—. Me parece que no se hablará de otra cosa en bastante tiempo; los aramatíes están entusiasmados contigo.

—Lo que debe de entusiasmarles es verme traicionar a Cameroth. Entre lo del duelo y mi apoyo a las Ascuas, me estoy labrando una reputación magnífica.

—El irresistible encanto de las ovejas negras. —Itimad le lanzó una mirada que casi la hizo enrojecer—. Ya te lo dije hace tiempo, Darlington: tú no has nacido para política, sino para ser líder. Y no hay nada que un pueblo en guerra necesite más que una líder.

—El vuestro ya cuenta con la mejor que podría tener. ¿Dónde se ha metido?

Al escuchar aquello, la sonrisa de Itimad se deshizo sobre sus gruesos labios. En el Harén decían que antes sonreía mucho más, recordó Cordelia, que su risa resonaba por todo el palacio… hasta lo sucedido meses antes durante el ataque de unos gules.

—Donde la dejaste, supongo —contestó—, igual que ayer y que antes de ayer.

—Pues podría haber respondido a nuestros mensajes —dijo Sir Gilroy, revoloteando de una arquería a otra—. ¡No he cruzado el sultanato cuatro veces por gusto!

—La serenísima sultana no está atravesando su mejor momento —explicó Aisin en un susurro—. Desde que os marchasteis, mi señora, apenas ha abandonado el salón del trono. No ha regresado a su despacho ni parece dormir siquiera…

—Ni ha vuelto a pisar la madrasa, la biblioteca ni el santuario. —Itimad negó con la cabeza—. Las sacerdotisas de Shamaya están empezando a impacientarse.

—De todos los problemas que Marjannah tiene ahora mismo, la impaciencia de su clero es el que menos importa —contestó Cordelia.

—Eso es fácil de decir cuando la religión no es uno de los pilares de tu sistema de gobierno —le recordó Itimad—. Pero el Culto de Shamaya se ha convertido en una de las armas más poderosas de Marjannah y no nos beneficia en absoluto que el pueblo perciba su apatía como un abandono. De todos modos, será mejor que compruebes tú misma cómo está. —Itimad señaló las grandes puertas doradas, custodiadas por dos guardianas, que había al final del corredor—. Te veré esta noche en la Rotonda.

Después de que Cordelia asintiera, Aisin le dedicó una de sus perfectas reverencias helianas y Sir Gilroy, con un suspiro cargado de melodrama, se marchó detrás de ambas. La princesa respiró hondo, con los ojos clavados en las puertas, antes de dar un paso en su dirección. «Mi señora», la saludaron ambas guardianas a la vez, y mientras una se apartaba a un lado, la otra empujó una de las hojas.

Comparada con la claridad del exterior, la penumbra de aquella sala la hizo sentirse como si acabara de quedarse ciega. Casi todas las celosías estaban tapadas con cortinas, a juego con los estandartes púrpuras y dorados, y los haces de luz que se colaban por los resquicios apenas acertaban a iluminar el Trono del Sol. La silueta sentada en él no era más que una sombra, pero la princesa la habría reconocido en cualquier parte; seguía reluciendo como una antorcha a sus ojos, incluso en la oscuridad.

—Marjannah… —Su voz sonó tan débil que se aclaró la garganta—. Soy…, soy yo.

Le llevó unos segundos comprender que ni siquiera la había oído. La sultana tenía los ojos clavados en su regazo, en el que sostenía algo dorado, y a Cordelia se le encogió el corazón: era la diadema que un dirigible del Priorato de la Razón había dejado caer en los jardines, la que había pertenecido a Raisha.

—Marjannah. —Esta vez sí enderezó poco a poco la cabeza, como si despertara de un sueño. La princesa dio unos pasos hasta detenerse a los pies del trono—. He regresado.

—Cordelia —saludó la sultana. Su voz parecía hecha de cenizas, sus ojos recordaban a los de un fantasma. Había tan poca vida en ellos que Cordelia tardó en darse cuenta de que se había quedado observando su guirnalda—. Brasas radiantes —comentó—. Alguien te ha recibido como a un sultán.

—Han sido Itimad y Aisin —respondió Cordelia, y se apresuró a quitarse las flores de encima—. Saben que estas cosas me traen sin cuidado, pero…

De nuevo, no obtuvo más respuesta que el silencio. «La sultana no está atravesando su mejor momento», había dicho Aisin, pero se había quedado corta; ahora que Cordelia la tenía ante sí, su inquietud no hacía más que aumentar. No había esmalte en sus uñas ni maquillaje en sus ojos, no llevaba sus preciadas joyas encima y lo único que relucía en ella era la quemadura de su rostro, una extraña mancha que parecía haberse extendido más de lo que Cordelia recordaba. Casi la mitad de su frente estaba recubierta de pequeñas protuberancias doradas y unos mechones de pelo (contó cuatro o cinco como mínimo) habían perdido su negro para teñirse del mismo color.

Aun así, seguía siendo ella, seguía siendo su Marjannah, y Cordelia sintió arder su alma de anhelo. Meses antes, había albergado esperanzas de que la vida pudiera darles una segunda oportunidad, pero el dolor de haber perdido a Raisha, y más tarde la ira y después la sed de venganza habían levantado una muralla que Cordelia no sabía cómo traspasar.

—Tengo entendido que estamos en deuda contigo, Aramat y yo —siguió diciendo la sultana—. Has tenido bastante que ver con nuestra última conquista en el norte.

—Me imaginé que desearías estar al tanto —respondió la princesa—, por eso envié a Sir Gilroy de vuelta. Prefería que supieras por mí lo que pasó con el conde de Alhazara.

—Retaste a duelo a su hijo, según decías. En el bosque de Salahamad, al amanecer.

—Fue lo único que se me ocurrió para evitar que corriese la sangre. Su ejército no tenía nada que hacer contra el tuyo; habría sido un desperdicio absurdo de vidas…

—Pero yo quería esa sangre —la interrumpió Marjannah—. Quería derramarla por todas partes, quería que inundara todo el país de Cameroth. El país donde mi niña murió.

Sus dedos apretaban más ahora la diadema y Cordelia frunció el ceño al reparar en sus pupilas: quizás solo fuera efecto de la luz, pero también parecían doradas.

—Por mucho que me complazca el resultado —continuó Marjannah—, no puedes cambiar mis estrategias militares a tu antojo. Nadie tiene permitido hacerlo, ni siquiera tú.

—Pero ya te he dicho que fue para impedir… La gente de Alhazara no tenía la culpa de lo que mi padre ordenó hacer. Nadie merecía morir como consecuencia de su crueldad.

—Tampoco lo merecía mi hija —dijo la sultana— y ya sabemos lo que sucedió. Si tanta lástima sientes por tus compatriotas, quizás deberías replantearte en qué bando estás.

Había apretado tanto los dientes que la mandíbula le temblaba. La princesa se había quedado tan estupefacta que tardó en recobrar la voz. «¿Qué te está pasando, Marjannah?».

—No estoy con Aramat, estoy contigo. Creí que lo sabías.

—Qué conmovedor suena eso y qué barata se vende ahora la lealtad —contestó la sultana en un tono que le recordó al siseo de una serpiente—. La sangre de los tuyos no te importa, pero sí la de unos desconocidos. Quizás debería dejar de perder el tiempo con los condados del sur y enviar a mi ejército a Brigantia. Si son tus hermanas quienes sucumben bajo mis espadas —no había duda: sus ojos eran dorados ahora—, si hago que le corten la cabeza a ese sobrino tuyo y la corona de Cameroth acaba bañada en su sangre, puede que empieces a preocuparte por tu auténtica familia.

Algo había comenzado a repiquetear sobre ellas con un tintineo musical. Cuando Cordelia alzó la mirada, vio que unos farolillos de bronce y cristal temblaban en las alturas y sus cadenas se agitaban como si una mano invisible tirase de ellas. Las de Marjannah habían soltado la diadema de Raisha para aferrarse a los reposabrazos del trono y Cordelia oyó cómo sus uñas arañaban los adornos metálicos.

«Esta no es ella —comprendió entonces—, ella nunca me diría algo así». Obedeciendo a un impulso, ascendió los peldaños del trono para agacharse a sus pies.

—Mi familia está aquí —aseguró en voz baja—, mi familia… eres tú, lo único que me queda. Eso también lo sabes, aunque la rabia te haga olvidarlo. —Cuando agarró las manos de Marjannah, pudo sentirlas temblar—. Sigo aquí. Siempre seguiré aquí.

Poco a poco, las cadenas se aquietaron sobre sus cabezas y el resplandor de los ojos de la sultana también se atenuó. La diadema de Raisha había resbalado desde su regazo, pero Cordelia la detuvo antes de que pudiera recogerla.

—Tu hija no volverá—susurró— y nada va a cambiar eso. Puedes continuar con esta guerra, puedes conquistar toda Gaiatra si lo deseas, pero eso no te ayudará a recuperarla.

—Empiezas a convertirte en un auténtico incordio, princesita —dijo la sultana, pero después cerró con fuerza los ojos. Cuando los abrió, volvían a ser negros—. Cordelia…

De no haberla agarrado a tiempo, habría caído también al suelo. Cordelia la ayudó a enderezarse en el asiento y le apartó con cuidado los mechones revueltos de la cara. «La he dejado sola demasiado tiempo», se lamentó mientras Marjannah respiraba poco a poco.

—Gracias —dijo tras casi un minuto de silencio—. Perdona que te… haya recibido así. Merecías mucho más después de lo que has hecho.

—No importa —dijo Cordelia, todavía abrumada—. Me basta con estar de vuelta.

Marjannah cabeceó en señal de asentimiento mientras se ponía en pie. La diadema de Raisha se elevó por sí sola hasta sus dedos cuando sacudió una mano en su dirección.

—Deberías descansar ahora que puedes. Estos meses han tenido que ser duros y los inviernos resultan terribles más allá de los Eslabones del Sur. Y yo debería… —La sultana giró sobre sus talones para observar el trono—. Por la Diosa, ¿cuánto llevaba aquí?

Cordelia no habría sido capaz de contestar aunque supiese la respuesta. También ella se levantó para seguir a Marjannah, cuyo vestido susurraba sobre los mármoles del suelo.

—Haré que te preparen tus habitaciones…, un baño, la cena, lo que se te antoje. No sé cuándo podré verte, pero habla con mi Diván para cualquier cosa que necesites.

—¿Y qué piensas hacer tú? —Como Marjannah no respondió, Cordelia apretó el paso para caminar a su lado—. Espero que seas consciente de que no soy yo quien necesita descansar. He estado hablando con Itimad, ya te lo he dicho, y está preocupada por ti. Aisin también lo está, y el resto de tu… Marjannah, ¿me estás escuchando?

—Desde que cruzaste estas puertas, y lo cierto es que me has recordado algo. Hablamos de los lazos de sangre, de la familia… Es hora de que me ocupe de la mía.

—¿De quién estás…? —Pero Marjannah ya se había apartado de ella y Cordelia no pudo hacer otra cosa que observar, con un inquietante presentimiento, cómo se alejaba hacia la escalera del palacio que conducía a las mazmorras.