Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

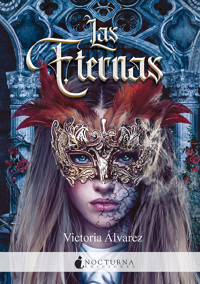

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Dicen que a la hora de vengarse el más débil puede ser el más feroz. Y en Silverville, Colorado, una venganza está a punto de fulminar todos sus sueños de plata. Cuando en 1872 Grace Mallory se instala en la antigua mansión de su familia política, los rumores no tardan en circular por el pueblo. ¿Una dama viviendo sola en un caserón deshabitado? ¿Por qué no la ha acompañado John, el heredero de la compañía minera con el que contrajo matrimonio lejos de allí? ¿Y qué pretende ahora al mudarse a la zona? A sus veintidós años, Ruby Lawrence ha experimentado de sobra la sensación de ser subestimada por su condición de mujer. Por eso no le sorprende que nadie tome en serio su desconfianza por la recién llegada. No obstante, sus familiares deberían hacerlo... Al fin y al cabo, fueron ellos quienes asesinaron al padre de John. Mientras la paz de Silverville se resquebraja, Grace y Ruby se sumen en un intrincado juego donde el sacrificio de cualquier peón merecerá la pena con tal de ganar la partida y donde sólo quedará una certeza: el mundo es un escenario y los hombres y mujeres, meros actores. Cita de reseña crítica: «Intriga, personajes arrolladores y una ambientación exquisita: Silverville es una telaraña de la que no querrás escapar». Laia Soler, autora de Tú y yo después del invierno. «El pueblo de Silverville está vivo, los habitantes también lo están. Lo malo es que no sabes por cuánto tiempo». Fer Alcalá, autor de La Segunda Revolución. «Victoria Álvarez consigue hacernos viajar en el tiempo con historias apasionantes». Iria G. Parente, autora de Antihéroes

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 618

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© de la obra: Victoria Álvarez, 2018

© de los detalles de capítulos: Lehanan Aida, 2018

© de las guardas: diadark/Shutterstock.com

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: noviembre de 2020

Edición Digital: Elena Sanz Matilla

ISBN: 978-84-17834-77-7

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para Verónica

El odio y la cólera ofuscan la mente, y el que toma

la venganza por su mano se expone a beber un amargo brebaje.

ALEXANDRE DUMAS,

El conde de Montecristo

SILVERVILLE

CAPÍTULO I

Otho Mitchell habría apostado la pierna derecha, y eso que era la que no le dolía cuando se avecinaba tormenta, a que no existía en todos los condados de Colorado una casa con más papeletas para estar encantada que la antigua mansión de los Mallory. En realidad, casi le parecía un chiste continuar refiriéndose así a ella; hacía trece años que la familia no la habitaba y la estructura parecía inclinarse cada día más sobre sí misma, exactamente como le sucedía a él. La pintura encarnada de las paredes había empezado a desprenderse el verano pasado como si la casa estuviera mudando la piel, aunque Otho sabía que no había nada más debajo, que esa decrepitud era todo lo que podía ofrecerles a su nieto Tom y a él. Aun así, se había acostumbrado a su ruina y su suciedad, y había dejado de preocuparse cada vez que se tropezaba con una rata en las sombrías estancias en las que ambos casi se sentían emperadores. La mansión de los Mallory era su hogar y los Mitchell no estaban dispuestos a que nada les hiciera renunciar a ella a esas alturas.

El sol había comenzado a elevarse poco antes enfrente de las Montañas Rocosas que se extendían por el horizonte, manchándolas de oro y de rosa. Estaban a finales de septiembre; no faltaba mucho para que se cubrieran de nieve. Un repentino escalofrío recorrió la espalda de Otho, que se encogió más sobre sí mismo en el banco adosado al muro norte de la casa sin dejar de observar, con los ojos entornados por la deslumbrante claridad, los tejados polvorientos del pueblo que se adivinaba en la lejanía. Silverville se desperezaba poco a poco, con la cabeza tan inundada de sueños de plata como siempre.

—Deberíamos arrancar todos esos hierbajos un día de estos —dijo el anciano pasado un buen rato—. Las matas de salvia siguen creciendo demasiado cerca de las de dedalera.

—Como si fuéramos a usarlas —rezongó su nieto, sin dejar de escardar el pequeño huerto que con muchos esfuerzos habían sacado adelante en uno de los laterales de los jardines—. Patatas, lechugas y medio filete a la semana; eso es todo lo que comemos. El día que usted y yo probemos la salvia, abuelo, será porque caigamos rodando sobre ella.

—No me extrañaría que te pasara el día menos pensado. La última vez que fuiste al saloon con esos inútiles de la pañería, debiste de beberte hasta el agua de los abrevaderos.

El chico no pareció avergonzado, pero optó por seguir blandiendo la azada con un ceño fruncido que Otho sabía perfectamente a qué se debía. Tom odiaba trabajar en el huerto; «está justo al lado de las tumbas —le comentó un par de años antes— y esto tiene que ser sacrílego a la fuerza». De nada había servido que su abuelo le asegurara que de los Mallory no debía de quedar más que un montoncito de huesos y que sus lápidas eran tan inofensivas como la enseña de una tienda. Él nunca había sido demasiado bueno con las letras, pero se había aprendido de memoria los nombres esculpidos en las piedras cuando el viejo Mallory aún vivía y le mandaba limpiarlas cada fin de semana. «ANGUS MALLORY», se leía en un monumento medio enterrado entre los zarzales, seguido por «1810-1859». Y a ambos lados, dos tumbas más pequeñas que parecían a punto de desmayarse: «CATHERINE MALLORY, 1820-1843», y «MARY MALLORY, 1826-1844». Aquellas letras casi no se distinguían, pero a Otho le parecía absurdo ponerse a acicalar al harén de piedra de su antiguo patrón si el propio Angus Mallory se había marchado. Los tres estaban muertos, tanto como la casa.

Como si le hubiera leído la mente, su nieto empujó con la azada las ortigas recién cortadas hacia la cerca, tan descolorida como los muros del edificio, mientras preguntaba:

—¿Cómo era todo en esa época, abuelo? ¿Mallory se portaba bien con los criados?

—Bastante bien, aunque no nos dejaba mucho tiempo libre —replicó Otho—. Era uno de esos tipos que se pasan el día con visitas en casa, siempre alardeando de que cuando se instaló en el pueblo no tenía más que cuatro dólares en el bolsillo. Cuando no eran los Sullivan quienes se quedaban a cenar era el cura o el banquero, y sus mujeres no hacían más que invitar a parientes… No nos dejaba descansar ni siquiera en Acción de Gracias.

—Si alguien le hubiera dicho entonces que esta casa nos pertenecería, apuesto a que también le acusaría de haberse bebido el agua de los abrevaderos —se burló el chico.

—Supongo que sí, pero no te olvides de que no es nuestra. Si continuamos aquí es para asegurarnos de que no se cae a pedazos. Es lo que decidieron los abogados.

—Bueno, pero en teoría lo estamos haciendo hasta que regresen los Mallory —Tom se apartó un rizo alborotado que le caía por la frente sin soltar la azada— y, como no queda ningún familiar con vida, nadie nos echará. ¿Qué le pasó exactamente al pequeño John?

—¿Cómo quieres que lo sepa? Todo Silverville lleva trece años haciéndose esa misma pregunta. Lo buscaron por todas partes cuando desapareció, no sólo en Colorado, sino también en Kansas, en Utah… Fue como si se lo hubiera tragado la tierra y, cuando alguien se esfuma de ese modo, las autoridades acaban dándolo por muerto al cabo de unos años.

—Hasta hace poco pensaba que se escapó de casa, pero Sam y los demás aseguran que fue el propio viejo el que lo largó. Lo envió a Denver con una maleta para que pasara una temporada con su familia materna y nadie volvió a verlo después de salir de aquí.

—No creo que se enterara siquiera de que su padre murió poco después. —Otho se hurgó entre dos dientes con un dedo y contempló de nuevo los tejados de Silverville—. Lo más probable es que su diligencia fuera asaltada por indios o por bandidos. Me juego el cuello a que sigue en una zanja, puede que dentro de su propia maleta o metido en un…

La voz del anciano se apagó poco a poco. Tom alzó la mirada, extrañado, y se dio cuenta de que se había quedado observando el sendero ondulante que descendía desde la mansión hasta las primeras granjas del pueblo. Una mancha de un verde más oscuro que el de los arbustos se dirigía hacia ellos, apareciendo y desapareciendo entre la espesura.

—Vaya —murmuró Otho. Se puso en pie con esfuerzo para aproximarse a la cerca y su nieto dejó caer la azada antes de seguirle. No tardaron en comprobar que se trataba de una joven elegantemente ataviada con una bolsa de viaje—. Esto sí que es una novedad…

Observaron cómo se detenía al cabo de medio minuto ante la puerta, inspeccionando la casa con una mano enguantada sobre los ojos. Lo que descubrió no pareció ser de su agrado, pues apretó los labios en un mohín de desdén segundos antes de reparar en su presencia.

—Bueno, ya veo que no está del todo abandonada —comentó—. Empezaba a pensar que lo único que saldría a darme la bienvenida sería un regimiento de fantasmas apolillados.

Tenía una aterciopelada voz de contralto en la que no costaba distinguir el timbre de alguien acostumbrado a dar órdenes desde la cuna. Cuando se detuvo ante ellos, Otho se fijó en el extraño color de sus ojos: vistos desde lejos parecían azules, pero al prestar más atención uno se daba cuenta de que eran de un verde muy claro, o puede que de un gris que englobaba ambos colores a la vez. Eran unos ojos con un océano dentro, tan cambiantes que los Mitchell supieron de inmediato que no convenía embravecerlos.

—El señor Mitchell, me imagino. —La dama alargó una mano y Otho, tras unos segundos de vacilación, se aproximó más para estrechársela—. Mi esposo me comentó que era probable que lo encontrara aún en la casa. Siento haberme presentado sin avisar y a una hora tan temprana, pero al parecer —recorrió con la mirada la parte del huerto que se veía desde allí, enarcando una ceja— suelen madrugar para ocuparse de sus propios asuntos.

Lo dijo de un modo que hizo que abuelo y nieto se sintieran abochornados, pese a no saber a ciencia cierta por qué. Sin prestarles más atención, la mujer se arremangó el vestido para abrirse camino entre la maleza hacia el porche medio derruido.

—Santo Dios, de lo que sirve un jardinero… Creo que tendremos que hablar largo y tendido usted y yo cuando me haya instalado, Mitchell. Me imagino que los mejores dormitorios darán a la parte delantera, si es que no los han convertido aún en trasteros.

—Espere…, espere un momento —acertó a decir Otho. La joven había entrado en la casa y el anciano, renqueando con la pierna mala, trató de seguirla—. ¿Quién es usted?

—Me parece que las preguntas debería hacerlas yo. No empezaremos con buen pie si intenta someter a un interrogatorio a la persona encargada de mantenerlo en su puesto.

—¿En mi…? —Otho no podía creer nada de lo que oía—. ¿Ha comprado… esta casa?

—Cielos, como si me interesase. De haber sabido el cuchitril que es ahora su antiguo hogar, habría obligado a mi marido a venir él mismo a adecentarlo.

—Un momento… Lo que está diciendo no tiene sentido, señora. Su marido no pudo criarse en este lugar porque ya no hay Mallorys con vida. Debe de haberse confundido…

—Ojalá lo hubiera hecho. No sabe lo que daría a cambio de haber entrado en la casa equivocada. —La joven suspiró de nuevo, ahora más airadamente. Había clavado los ojos en las telarañas que colgaban del techo del vestíbulo, tan gruesas que casi daba la sensación de que alguien podría usarlas como lianas—. Y claro que quedan Mallorys con vida, uno por lo menos: mi esposo, John Mallory. El único hijo del antiguo propietario.

A Otho se le abrió poco a poco la boca. Tom los miró alternativamente a ambos.

—Pero ¿John no estaba legalmente muerto? ¿No es lo que acaba de decir, abuelo?

—Sí, ya me advirtió que eso es lo que contestarían los vecinos de Silverville —repuso la joven—. Aún no tengo claro qué ha hecho que un pueblo entero pensara que la familia se había extinguido, pero habrá tiempo de sobra para sacarles de su error…, si es que nos las apañamos para que este lugar sea habitable cuando John se presente aquí.

Se desató las cintas del sombrero, revelando un cabello tan negro como el interior de una mina, y empezó a subir la crujiente escalera adornada con vidrieras. Mudos de estupefacción, los Mitchell no pudieron hacer otra cosa que seguirla, encogiéndose cuando la dama pasaba un dedo sobre una superficie polvorienta, sacudía una cortina casi petrificada por la mugre o apartaba con un zapato los trastos amontonados en cada una de las habitaciones. Cuando le tocó revisar el dormitorio situado sobre el porche, el que antes había pertenecido al señor Mallory y ahora era ocupado por Otho, el anciano casi tembló ante la mirada que ella le lanzó. «Dios mío —la oyeron murmurar mientras daba la espalda a la cama, cubierta por ropa sucia y las migas de un bollo—. Dios mío…».

La inspección no mejoró cuando la señora Mallory, siempre precediéndoles como a perritos, salió por la puerta de la destartalada cocina a la parte trasera de la propiedad. La hierba estaba tan crecida que casi les llegaba por los codos, haciendo que la amplia pradera que se extendía hasta la cerca, en la que aún se levantaban los esqueletos de un par de establos medio derruidos, recordara a una selva descontrolada. Cuando torció a la derecha y desembocó en la parte norte de la propiedad, y vio la maleza que abrazaba las lápidas de los Mallory a escasos metros del improvisado huerto, los Mitchell desearon que la tierra se abriera bajo sus pies. Ella respiró hondo, como para serenarse.

—No había ningún otro terreno que pudiéramos usar…, no estando tan descontrolada la hierba de atrás, sobre todo en los últimos años. —Había una nota de súplica en la voz del anciano—. Plantamos las verduras en…, en una parte del cementerio en la que ahora no hay nadie enterrado, donde antes estaba Emily, la tercera esposa del patrón. Poco antes de morir hizo que la trasladaran a un panteón que construyó para ella en Denver.

—Le dije que esto no estaba bien —masculló el muchacho—. Es sacrilegio, seguro…

—Basta —les interrumpió la joven. Había apoyado la frente en una mano, pero, cuando se giró hacia ellos, cualquier rastro de cansancio la había abandonado—. He tenido más que suficiente. Mientras venía en la diligencia, pensaba que me encontraría con una de esas casas abandonadas que aparecen en las novelas, ¡no con un vertedero en el que un par de vagos han estado haciendo lo que les ha venido en gana desde que murió su patrón!

Tanto Otho como Tom retrocedieron alarmados cuando la señora Mallory se agachó para recoger la azada, pero lo único que hizo fue señalar las Montañas Rocosas con ella.

—¡Ni siquiera tendrían dónde caerse muertos de no ser por Angus Mallory, que se pasó años cavando ahí arriba antes de fundar con su socio la Compañía Minera Mallory & Sullivan! ¡Y así es como se lo agradecen…, viviendo como cerdos en su antiguo hogar!

—No ha sido culpa nuestra, señora, se lo juro —trató de defenderse Otho, aunque la voz le temblaba—. Desde hace unos años mi pierna izquierda…, bueno, ha dejado de ser lo que era cuando trabajaba para su suegro, y cuando intento hacer algún esfuerzo…

—En ese caso, es evidente que no debería seguir trabajando como jardinero. Tendré que escribir a los Dalloway, los abogados de los Mallory, para explicarles que no tiene sentido que continúe viviendo en esta propiedad. ¿Es eso lo que quiere, señor Mitchell?

El agua de sus ojos parecía haberse congelado, convirtiéndolos en dos glaciares ante los cuales Otho, después de guardar silencio unos segundos, no pudo más que claudicar.

—No —murmuró con dificultad—. No, señora. Ni mi nieto ni yo tenemos adónde ir.

—Entonces no es necesario que le diga que las cosas deben cambiar. Nos esperan unas semanas muy duras, pero confío en que consigamos hablar el mismo idioma…, por lo menos hasta que la mansión merezca de nuevo ese nombre. —La joven recorrió con una mirada desalentada la tambaleante estructura—. Lo primero que tendremos que hacer será asegurarnos de que el edificio no se viene abajo con nosotros dentro. Me parece un milagro que no hayan muerto en un derrumbe, teniendo en cuenta cómo han chirriado los peldaños de la escalera. Cuando lo hayamos apuntalado todo habrá que empezar a limpiar y a pintar, por no hablar de todo lo que conviene hacer en los jardines antes de…

Se detuvo al reparar en que los Mitchell habían clavado la mirada en algo cercano a su zapato derecho. Cuando agachó la cabeza, se encontró con que una rata acababa de salir de la casa por la puerta trasera. Para sorpresa de los dos hombres, la señora Mallory no se puso a gritar; se limitó a describir un amplio arco con la azada antes de hundirla sin miramientos en el cuerpo del animal, que soltó un chillido y después se quedó inmóvil.

Otho ni siquiera reaccionó cuando la sangre le salpicó las zapatillas. La joven dio una patada a la rata para que rodara hacia el montón de ortigas que acababan de cortar.

—Ahora hagan el favor de sacar a ese bicho de aquí y pónganse manos a la obra de una condenada vez. Y después, muchacho, baja al pueblo con cualquier excusa y cuéntales a los vecinos con los que te cruces lo que está ocurriendo. —Le alargó la azada a Tom, que se había quedado paralizado—. Cuanto antes sepan que los Mallory han regresado, mejor.

CAPÍTULO II

«Una encrucijada no sirve de nada cuando no te permiten avanzar más que en una dirección», reflexionó Ruby Lawrence mientras recorría Main Street bajo un sol tan cegador que se alegró de haberse puesto su sombrero de paja más ancho. Hacía meses que no llovía y el suelo estaba reseco y polvoriento, y la pintura que cubría las fachadas de los edificios que iba dejando atrás, con su hija Verity correteando ante ella, no tardaría en agrietarse. Podría haberlos enumerado con los ojos cerrados: a la izquierda la oficina del sheriff, el banco y el gran saloon haciendo esquina, que servía a su vez de hotel para los escasos forasteros que pernoctaban en Silverville; al otro lado la escuela, el salón de baile en el que el Comité de Decencia solía realizar sus reuniones, el ayuntamiento y la iglesia.

Su madre siempre le decía que pensara en las dos aceras como el Bien y el Mal. La de la izquierda pertenecía a los hombres, y por eso en ella estaban todas las cosas que si se descuidaban acabarían conduciéndoles a la perdición; la de la derecha era la acera de las mujeres, la segura, la confiable. Ruby se acostumbró mucho antes de que su madre muriera a caminar por la que le había indicado, y sólo con el paso del tiempo se percató de que todas las mujeres de Silverville hacían exactamente lo mismo, porque era lo que sus madres también les habían enseñado a ellas. En cambio, los hombres caminaban por donde les apetecía. Si acababan en el infierno por pasar demasiado tiempo en el saloon, o incluso en el burdel al que Ruby nunca se había acercado, era problema suyo. Nadie les iba a pedir explicaciones porque se sobreentendía que tenían la inteligencia necesaria para tomar sus propias decisiones, algo de lo que al parecer carecían sus esposas e hijas.

Lo más curioso, siguió pensando la joven mientras observaba sin detenerse el escaparate atestado de pasteles de la confitería, era que su madre incluyera al banco en la categoría de las «cosas peligrosas». Se preguntó, no por primera vez, qué le habría parecido su decisión de casarse seis años antes con Max Lawrence, que había abierto el único banco de Silverville y era uno de los hombres más poderosos de la zona. Al pasar por delante de otro escaparate, en esta ocasión el de la sastrería, sus ojos se tropezaron con su reflejo y le sorprendió lo parecido que era al aspecto que su madre conservaba en sus recuerdos: el mismo cabello de un rojo tan oscuro que casi parecía castaño, la misma piel salpicada de cientos de pecas, la misma complexión anclada en la adolescencia. Por alguna razón aquellas similitudes la inquietaron tanto que apretó sin darse cuenta el paso detrás de Verity, quien acababa de doblar la esquina de la iglesia con un revuelo de cintas.

—¡Si son la señora y la señorita Lawrence! —La voz de Chastity Chadler, la esposa del dueño de la tienda general, la sacó de su ensimismamiento—. ¿Qué, dando un paseo?

Parecía haberse apresurado a salir a la calle en cuanto las vio aparecer al otro lado de los cristales. Era una mujer gruesa de mediana edad, con unos ojos penetrantes que se encendían como carbones siempre que tenía un chismorreo en la punta de la lengua.

—¿Han visto eso? —añadió, señalando la iglesia. Un rayo había alcanzado la torre antes del verano, reduciendo a cenizas prácticamente todo el edificio, y desde hacía unos días un equipo de obreros de un pueblo cercano trabajaba en su reconstrucción encaramados a un andamio—. Están todo el día ahí arriba, martilleando sin parar. Si fueran de nuestro pueblo, les diría un par de cosas; ayer por la tarde casi hicieron que me estallara la cabeza.

—Sospecho que el reverendo Cross tenía razón al decir que esto será más caro de lo que creíamos —comentó Ruby, escrutando también la obra—, pero cuanto antes acabemos con ello, mejor. Se me parte el corazón cada vez que veo esas paredes tan renegridas…

—Una niña de la escuela dice que fue una señal de Dios —intervino Verity—. Un aviso de que está a punto de pasar algo muy malo.

—Supercherías —contestó su madre recolocándole el lazo del pelo, tan negro como el de Max—. Siempre que ocurre un fenómeno extraño la gente empieza a pensar que es una señal de que se avecina el Apocalipsis, pero hasta donde yo sé, no nos ha alcanzado aún.

—Sin embargo, podría ser una advertencia de que se avecinan cambios en nuestra comunidad —aventuró la señora Chadler—. ¿No se ha enterado de lo de la vecina nueva?

—¿Cómo dice? —Ruby dejó de toquetearle el pelo a Verity en el acto. Ahí estaba de nuevo: el brillo codicioso que precedía a un cotilleo—. ¿Hay una forastera en el pueblo?

—No exactamente, señora Lawrence. Se trata de una desconocida, sí, pero que en cierto modo está relacionada con Silverville a través de su marido. —Y acercándose un poco más a ella, añadió en un susurro—: Es la esposa de John, el hijo de Angus Mallory.

—¿Qué? —El grito de Ruby fue tan repentino que un par de vaqueros que pasaban en ese momento por la calle a lomos de sus caballos se quedaron mirándola—. Pero ¿qué está diciendo, señora Chadler? ¿Cómo va a ser… precisamente de…? ¡John está muerto!

—Sí, eso es lo que todos creíamos hasta hace unas horas, pero parece ser que los abogados de la familia se equivocaron al darlo por muerto. Ha reaparecido en la capital, vivito y coleando…, y con una mujer que deja a los hombres sin aliento. Aún no he hablado con ella, pero George se acercó hace un rato a la mansión con un par de amigos y regresó perplejo por lo que había visto. La están reparando, ¿puede creérselo?

—¿Quién es John, mamá? —preguntó la pequeña. Era bastante observadora para sus cinco años y no le había pasado inadvertida la palidez de Ruby—. ¿Tú lo conocías?

—Tu mamá y él fueron muy amigos cuando tenían tu edad, cariño —explicó la señora Chadler con cierto regodeo—. Aún me parece verlos correteando por Main Street, con los bolsillos llenos de los caramelos que les daba George. Podría decirse que fueron como una gran familia, los Mallory y los Sullivan…, y por eso pensé que os interesaría conocer la noticia cuanto antes. Sobre todo porque esto acarreará ciertos cambios en la Compañía Minera Mallory & Sullivan, que había pasado a ser propiedad exclusiva de tu abuelito…

—Por supuesto —acertó a responder Ruby, más blanca a cada momento—. No obstante, se trata de un tema delicado que preferiría comentar cuanto antes con mi padre. Muchas gracias por contármelo, señora Chadler, pero me temo que tenemos que marcharnos…

Y dejando a la vecina casi con la palabra en la boca, la joven agarró a Verity de un brazo para que se diera prisa en seguirla. Su conmoción era tan absoluta que ni siquiera oyó sus protestas («¡Mamá, me estás clavando las uñas!»), ni se dio cuenta de la extrañeza con la que un minuto después la miró Rita, su doncella personal, cuando las vio pasar a todo correr por delante de la entrada adornada con columnas de su casa. Max la había hecho diseñar expresamente para Ruby cuando se casaron, aunque a ella no le habría importado continuar viviendo en la mansión que su padre, Colm Sullivan, se había construido años atrás en lo alto de la colina sobre cuya falda se extendía el cementerio.

Había otra colina similar al otro extremo de Silverville, y al mirar por encima de la tapia salpicada de desconchones del camposanto, Ruby distinguió sobre ella la casa de los Mallory. Curiosamente, aquella imagen le pareció más ominosa que las propias lápidas, de modo que apretó más el paso para alcanzar cuanto antes la propiedad de los Sullivan.

No le sorprendió encontrar a su hermano Troy en el porche, repantingado en una mecedora con una botella de bourbon en la mano. Era tan pelirrojo como ella, aunque más larguirucho; parecía más un muchacho que acabara de dar el estirón que un hombre hecho y derecho de veinticinco años. Enarcó una ceja al ver acercarse a Ruby entre jadeos.

—¿A qué vienen tantas prisas, Rub? ¿Te persigue el Comité de Cotillas del pueblo?

—John Mallory —fue lo único que pudo decir su hermana. Se detuvo ante él con las mejillas encendidas como dos amapolas—. ¿Te has enterado de lo que…, de lo que ha…?

—Estoy al tanto, sí. El viejo lo averiguó hace un rato gracias al dueño de la tienda general. —Troy se llevó la botella a los labios con indiferencia—. Se ha encerrado en su despacho con tu señor esposo, el reverendo y el sheriff. Parece estar bastante alarmado.

—¿Y no se te ocurre por qué? —preguntó Ruby en voz más baja. Al verlo encogerse de hombros, continuó—: Cuando dieron por muerto a John después de que falleciera su padre, la parte que le correspondía de la Compañía Minera Mallory & Sullivan pasó a manos del nuestro. La Compañía que algún día te pertenecerá por completo a ti, Troy…

—Si John Mallory pretendiese reclamarnos esa parte, lo habría hecho mucho antes y sin necesidad de regresar a Silverville —respondió él—. Habría que ser idiota para querer instalarse en un agujero como este después de haber vivido tantos años en Denver. Me acuerdo de que nació poco antes que tú, así que debe de rondar los veintitrés. Y, de todas formas, como mucho perderíamos la mitad de la mina… ¿Tan alarmante resultaría eso?

Su hermana no podía creer que hablara en serio. Se limitó a mirar con exasperación cómo cogía a Verity cuando le echó los brazos al cuello para sentarla sobre sus rodillas.

—¿Eso es todo lo que te importa en esta vida? ¿La botella y las partidas de cartas?

—También Savannah, aunque es una debilidad mucho más estimulante —añadió Troy con una sonrisa maliciosa—. A propósito, hoy he recibido una carta suya. Me decía que en unos cuantos días estará con nosotros y que quedarse con Max y contigo hasta el día de la boda le parece lo más razonable. Cree que así no escandalizaremos al vecindario por…

Pero Ruby no estaba dispuesta a perder más tiempo hablando con él. «Siempre ha sido igual —pensó mientras corría escaleras arriba, saludando brevemente al asombrado mayordomo que la había visto crecer—. Siempre pendiente de sus caprichos, de hacer lo que le viniera en gana. Si padre no siguiera al mando del negocio, John no podría tenerlo más fácil para recuperar su mitad». Tuvo que detenerse para recobrar el aliento ante la puerta del despacho, detrás de la cual se percibía el murmullo de unas voces muy exaltadas, antes de dar unos golpecitos con los nudillos.

—Adelante —dijo su padre, y Ruby accionó el picaporte.

Ringo y Dallas, los perros labradores de la familia, corrieron a saludarla en cuanto la vieron entrar, y la joven se agachó para acariciarlos mientras Max se apartaba de una ventana para acercarse a ella.

—Ruby. —Parecía un poco abochornado pese a que seguía siendo la viva imagen de la elegancia, con su pelo y su bigote negros muy engominados, y aquel traje gris perla que le sentaba como a un maniquí—. Me temo que no es un buen momento para que…

—Deja que se quede, Max —ordenó Colm Sullivan mientras abandonaba su escritorio—. Me parece haberte dejado claro que, si hay una opinión que me interesa escuchar, es la suya.

Ni el reverendo Jacob Cross ni el sheriff Frank Campbell, que ocupaban sendas butacas del despacho, pronunciaron palabra mientras la joven le daba a su padre un beso de agradecimiento. Grueso y con una poblada barba pelirroja, su aspecto solía recordarle cuando era pequeña al de los leprechauns que poblaban las leyendas de su Irlanda natal.

—Me imagino que, si vienes directamente del pueblo, habrás oído el último rumor que recorre el vecindario —continuó él—. A tus compañeras del Comité de Decencia no les gusta perder el tiempo, especialmente cuando huelen una catástrofe…

—Ha sido una de ellas quien me lo ha contado, la señora Chadler. Estoy segura de que debe de haberse pasado la tarde entera tratando de hacerse la encontradiza conmigo.

—Ya veo que da lo mismo lo que les diga sobre la mala costumbre de entrometerse en las vidas de los demás —se lamentó el reverendo Cross, pasándose una mano por el cabello blanco—. Es increíble que en todo lo demás sigan mis consejos al pie de la letra.

—Nosotros nos hemos enterado a través del señor Chadler. Se lo contó a su padre y él nos convocó de inmediato para hablar del asunto —explicó el sheriff. Era un hombre moreno y vigoroso de unos treinta y cinco años, atractivo a su desastrada manera; Ruby no recordaba haberlo visto nunca afeitado—. Parecía estar bastante impresionado, tanto por el mal estado de la casa como por la señora Mallory. Según dijo, es toda una belleza.

—No tanto como para arrebatarle a mi Ruby la manzana de oro de la más hermosa de Silverville —sonrió Max con irreprimible orgullo—. ¡No tendrá nada que hacer a su lado!

Ruby prefirió no contestar a esto. Max le repetía unas diez veces al día lo hermosa que la encontraba, pero no le había oído mencionar nunca lo inteligente que le parecía.

—¿Creéis que es verdad, entonces? —siguió—. ¿John ha enviado a su esposa como avanzadilla? ¿Pretenden restaurar la mansión para vivir juntos en ella?

—Eso es lo que Chadler ha deducido de la conversación que mantuvieron —confirmó el sheriff Campbell—. Grace Mallory…, así es como se llama…, no mencionó la compañía minera en ningún momento, pero es muy posible que eso sea lo que está detrás de todo esto.

—La plata —murmuró el reverendo Cross. Ruby observó cómo se ponía en pie para acercarse a la ventana desde la que, ahora lo entendía, Max había estado contemplando la casa de los Mallory—. Siempre esa espantosa obsesión por la plata. Se lo he dicho miles de veces, Sullivan —y lo señaló con un dedo—, esto nos acabará arrastrando al infierno.

—Le iría mejor reservando esos discursos para sus adoradoras —repuso el aludido—. Si he de ser sincero, lo que John Mallory pretenda hacer con respecto a la mina no es lo que más me preocupa ahora mismo. Ruby, va a resultar muy duro explicarte esto, pero…

—No es necesario que andes con rodeos, padre. Sé perfectamente a qué te refieres.

El reverendo Cross se giró para mirarla, tan sorprendido como el sheriff Campbell. Max, por su parte, parecía alarmado, pero Ruby prosiguió con calma:

—De hecho, lo sé desde hace siglos. Lo que os tuvo tan preocupados a los cuatro cuando tenía nueve años, lo que se escondía detrás de vuestros silencios cuando se mencionaba a los Mallory. Tendría que haber estado ciega para no adivinar la verdad.

—¿La verdad? —repitió Sullivan pasado un instante—. ¿A qué te refieres, mo chailín?

—A la muerte de Angus Mallory. Sé que no se trató de un ataque al corazón, como dictaminó el doctor Daniels tras reconocer su cadáver. Lo asesinasteis entre los cuatro.

El silencio que invadió el despacho cuando acabó de hablar fue tan denso que por un instante todos los demás ruidos de la casa parecieron amplificarse. Ruby pudo oír a dos de las doncellas riéndose en el piso de abajo, al mayordomo llamar al orden a uno de los criados, al jardinero silbar una tonada. Al volverse hacia su padre, se dio cuenta de que se había quedado estupefacto, y eso le hizo añadir en un tono más quedo que antes:

—No os preocupéis; no voy a pediros explicaciones, al menos por ahora. La situación es demasiado peliaguda para perder el tiempo con reproches. Me parece que nuestra prioridad debería ser ponernos de acuerdo para evitar que la verdad salga a la luz.

—Eso es exactamente lo que estábamos tratando antes de que llegaras —corroboró Sullivan. Su hija se dio cuenta de que parecía aliviado por poder hablar con sinceridad con ella de aquel tema—. Tenemos que asegurarnos de que Grace Mallory no lo descubra.

—El principal problema es que todavía no sabemos qué le habrá contado su marido antes de marcharse de Denver —comentó el sheriff Campbell—. Si sospecha de nosotros…

—Eso es imposible —recalcó Max, tajante—. John Mallory no estaba en Silverville la noche en que…, en que sucedió. No hay pruebas que nos incriminen, ni el menor de los rumores, y la verdad es que en un sitio como Silverville eso es extraordinario.

—John Mallory —repitió Ruby. Ringo había vuelto a acercarse a ella, metiéndole la cabeza en el cuenco de la mano para que siguiera acariciándosela—. No he podido dejar de pensar durante todo este tiempo en su extraña desaparición. ¿También fue cosa vuestra?

—No —murmuró el reverendo Cross—. Sabemos lo mismo que usted: que Mallory lo envió a Denver en diligencia unos días antes de nuestro golpe y que, una vez que abandonó el pueblo, se perdió por completo su rastro. No tenemos ni idea de qué pudo sucederle.

—En ese caso, será mejor que salgamos cuanto antes de dudas —declaró Sullivan—. No estoy dispuesto a seguir recurriendo a terceras personas para saber si nos enfrentamos a una catástrofe: haré que uno de mis criados lleve una nota a la mansión de los Mallory para invitar a nuestra nueva vecina a cenar. Quién sabe —dijo cuando los demás lo miraron perplejos—, quizás acabe convirtiéndose sin darse cuenta en una aliada muy útil.

CAPÍTULO III

A Colm Sullivan nunca le había gustado perder el tiempo, de modo que a su hija no le extrañó que al día siguiente la invitación para la señora Mallory hubiera sido escrita y entregada en mano por uno de los criados. Sí lo hizo, en cambio, que la señora Mallory se mostrara tan encantada con la propuesta como para garabatear una respuesta en ese mismo momento. Tras un par de misivas más la cena quedó fijada para el martes, y en los días siguientes la noticia causó tanta sensación en Silverville que Ruby estaba segura de que muchos de sus vecinos habrían dado lo que fuera por asistir a la velada, o por lo menos por espiar a través de una cerradura cómo les iba a los Sullivan con la forastera.

Sólo el reverendo Cross y el sheriff Campbell habían sido invitados, y a juzgar por lo pronto que se presentaron, estaban tan expectantes como Sullivan. Cross, que se encontraba más que acostumbrado a los ambientes refinados, parecía tan dueño de sus emociones como en el púlpito, pero Campbell estaba decididamente incómodo. Ruby se dio cuenta de que no hacía más que alisar las mangas de la única chaqueta elegante que tenía, sobre la cual relucía su estrella de plata. Su expresión revelaba que nada le habría gustado más que estar con sus ayudantes Carson y Ross lejos de aquel vestíbulo, donde nadie pudiera echarles en cara que fumasen, soltasen juramentos o se riesen a carcajadas.

De pie delante de uno de los espejos, Ruby los oía hablar en voz baja con su padre mientras se recolocaba el cabello que enmarcaba su rostro, tan rizado que recordaba a una aureola vaporosa. Había escogido un sobrio vestido de cuello alto a juego con sus ojos castaños, y su único adorno era una cruz de plata que Sullivan le había regalado muchos años antes a su madre cuando se prometieron. Estaba rozándola distraídamente con un dedo cuando se percató de que Max se había detenido a sus espaldas, observándola de una manera que casi la hizo ruborizarse antes de caminar hacia ella para besarla en el cuello.

—Estás preciosa —susurró contra su piel sin dejar de mirarla. La Ruby del espejo se obligó a sonreír—. Y nerviosa —añadió Max, frotándole un poco los hombros—. ¿De qué tienes miedo, de que Grace Mallory acabe siendo una rival más dura de lo que creíamos?

—Dudo que un único encuentro baste para conocerla —contestó la joven—. No todo el mundo es tan fácil de calar como los pueblerinos con los que solemos tratar a diario.

—Probablemente a ella le pase lo mismo con nosotros. Por muy astuta que sea, es imposible que se dé cuenta de… —Max se detuvo hasta que el mayordomo, que pasó en ese instante junto a ellos, se hubo alejado—. De lo que hicimos. Y ya oíste lo que dijo tu padre: John no puede sospechar nada, sencillamente porque no estaba aquí por entonces.

—Pero John sí sé que es astuto, Max. No te imaginas hasta qué punto —respondió Ruby en un susurro—. Si ha dado con una esposa parecida a él, vamos a tener problemas.

Acababa de decirlo cuando el ruido de los cascos de un caballo se aproximó por el sendero que conducía a Silverville. Al volverse vieron que el mayordomo se apresuraba a abrir la puerta y que Sullivan, el reverendo Cross y el sheriff Campbell se acercaban al umbral, preparados para recibir a la invitada. Tragando saliva, Ruby miró a su marido, que asintió tranquilizadoramente, y agarró su vestido para reunirse con ellos.

Sentía cómo el pulso le latía en las sienes mientras echaba un vistazo entre Cross y Campbell. Una calesa acababa de detenerse al pie de la escalera y de ella salía la señora Mallory, tras dejar las riendas en manos de un criado. Para sorpresa de todos, no se agarró a la mano que le tendió el mayordomo, sino que bajó por sí misma.

—El señor Sullivan, me imagino —saludó cuando el anfitrión acabó de descender los peldaños para darle la bienvenida a su hogar—. ¡Estaba deseando conocerle de una vez!

Un gran sombrero de plumas le oscurecía la mitad de la cara, y sólo cuando las apartó con una mano pudieron observar su rostro. El señor Chadler no había exagerado: Grace Mallory era una belleza, tan perfecta que a Ruby le pareció que daba un poco de miedo.

—Ya veo que se ha instalado en nuestro pueblo con todo lo necesario —dijo Sullivan, observando la calesa con cierta curiosidad—. Me preguntaba cómo habría venido.

—Considerando lo destrozada que está esta cáscara de nuez, lo sorprendente es que no se haya hecho añicos al subir la colina —le respondió ella con un gracioso mohín. Se quitó los guantes, negros como la capa con la que se cubría, y le alargó una mano para que se la besara—. En realidad he viajado desde Denver en diligencia; la calesa y el caballo eran de un tal Miller, el dueño de una granja cercana. Teniendo en cuenta que el pobre animal también está para el arrastre, ha hecho el negocio de su vida vendiéndomelos…

Los caballeros la saludaron de uno en uno, incluido Troy, que acababa de bajar la escalera con aire resignado, y cuando acabaron Ruby también se acercó a ella. Al hacerlo se sintió insignificante: la señora Mallory era tan alta y curvilínea como Ruby pequeña y delgada, y se movía como alguien que conociera a la perfección su papel en el mundo. «Le gustan las plumas —pensó cuando la invitada se desprendió del sombrero, revelando un recogido formado por media docena de trenzas, antes de que Sullivan la condujera al comedor situado en el ala este de la casa—. Las plumas y las trenzas, como a los indios».

Los criados se habían esmerado adornando la estancia con rosas recién cortadas, y el perfume que flotaba en el ambiente le recordó a Ruby a las últimas fiestas que habían celebrado antes de que muriera su madre. No le dio tiempo a sentirse melancólica, pues Grace Mallory no parecía ser una persona a la que hubiera que tirar de la lengua; para cuando los criados sirvieron la crema de verduras ya les había contado que John y ella vivían en un pequeño palacete del distrito de Five Points, que se habían casado dos años antes y que estaban deseando formar una familia, aunque por el momento tuvieran que estar separados hasta que el absorbente trabajo de él en la capital les permitiera reunirse.

—Nos conocimos en la oficina de Rewley Railroad, la empresa de ferrocarriles que dirigía mi padre —continuó la joven—. John había entrado a trabajar como escribiente, pero en pocos años se había ganado la confianza de todos gracias a su eficiencia. Cuando mi padre murió de una apoplejía, todo el mundo pensó que era lógico que lo nombrara su heredero, más por ser su mano derecha que por haberse casado conmigo.

—¿De modo que Rewley Railroad pasó a ser Mallory Railroad? —preguntó Sullivan, y ella asintió—. Creo que no conozco esas oficinas, ¿en qué calle de Denver están?

—En el corazón mismo de la ciudad. No se hacen una idea del crecimiento que está experimentando actualmente el negocio de los ferrocarriles. Nuestros únicos rivales en la capital ahora mismo son Kansas Pacific Railroad y Denver Pacific Railroad, aunque tenemos planes para expandirnos aún más en los próximos años. John y yo esperamos construir nuevas vías hacia Salt Lake City a comienzos del año que viene y, si la suerte nos acompaña, también hacia Kansas City, pese a que hasta ahora la competencia haya sido…

—Pero también les interesa comunicar Silverville con la capital —intervino Ruby de repente, casi sin darse cuenta—. ¿No es esa la principal razón de que decidieran venir aquí?

Las miradas sorprendidas de los demás comensales provocaron que se sonrojarse, aunque a Ruby no podía parecerle más obvio. La señora Mallory, en cambio, se limitó a sonreír.

—En efecto, eso es lo que nos ha llevado a restaurar la mansión de los Mallory. Ya veo que John no exageraba al hablar de usted, señora Lawrence: es muy perspicaz.

—Pero si Silverville no es más que un pueblo, y no de los más prósperos —intervino Max con el ceño fruncido—. ¿No saldría más rentable enlazar Denver con las grandes ciudades?

—No a menos que posean un yacimiento como el nuestro —le recordó Ruby—. Hasta ahora la plata que salía de nuestra mina era enviada a la capital en carros custodiados por soldados para convertirla en lingotes en los altos hornos. Pero, si contáramos con la posibilidad de transportarla en ferrocarril, el proceso sería mucho más seguro y rápido…

—Parece que está tan involucrada en el negocio de su padre como yo lo estaba en el del mío —señaló Grace Mallory apreciativamente—. Es estupendo que usted también sea una mujer cuyo universo se expande más allá de los bordados, las visitas y los bailes locales.

—Oh, no, no, en absoluto —contestó Ruby, azorada—. Simplemente me he limitado a escuchar sus conversaciones con Troy. Él es el heredero del negocio, el que algún día…

—Se morirá de aburrimiento entre todas esas vagonetas herrumbrosas —concluyó el aludido mientras jugueteaba con la cuchara, recostado en su silla—. Una perspectiva de lo más seductora para alguien que ha vivido en la gran ciudad, ¿no cree, señora Mallory?

—Lo que ocurre es que mi cuñado tiene la mente puesta en otras cosas —se apresuró a decir Max al reparar en que Sullivan, desde la cabecera de la mesa, fulminaba a su hijo con la mirada—. Dentro de unas semanas se casará con su novia, una preciosa señorita de Denver llamada Savannah Milton de la que no puede dejar de hablarnos, de modo que…

—Me alegro de que haya salido a relucir el tema de la mina —le interrumpió su suegro sin contemplaciones—. Como sin duda sabrá, durante los años en los que su marido ha estado en paradero desconocido he seguido haciéndome cargo de la compañía que fundé hace treinta y cinco años con su difunto suegro cuando emigramos juntos desde Irlanda.

—La Compañía Minera Mallory & Sullivan —asintió la señora Mallory—. Sí, estoy al corriente de lo que ha estado haciendo, y tanto John como yo se lo agradecemos en el alma.

—Entonces… —El reverendo Cross miró a Sullivan, que no esperaba una respuesta tan conciliadora—. ¿Sabe si su marido ha tomado una decisión al respecto?

—¿Sobre la mina? —Por toda respuesta, la señora Mallory encogió los hombros, y al hacerlo las plumas que adornaban su generoso escote se estremecieron—. No es que lo hayamos hablado demasiado, pero, si quieren saber mi opinión, no me parece que John se haya planteado resolver ese asunto con ustedes…, no de inmediato, al menos. Ahora mismo tiene demasiado trabajo en Mallory Railroad para preocuparse también por eso.

El alivio que sintió Ruby fue tan intenso que casi suspiró. Acababa de cruzar con Sullivan una mirada de entendimiento cuando Troy abrió de golpe la caja de Pandora:

—Hay algo que aún no nos ha contado: ¿qué le pasó a John hace trece años, cuando desapareció sin dejar rastro? ¿Por qué no se supo nada más de él tras la muerte de su padre?

—Ah —dijo Grace Mallory, y dejó la cuchara en el plato con un tintineo—. La gran pregunta que sabía que estaban deseando hacerme. Han tardado menos de lo que esperaba.

—Discúlpenos por ser tan indiscretos, pero tiene que comprender que…, en fin, hubo una gran conmoción en Silverville cuando su marido desapareció —comentó el reverendo Cross—. No era más que un niño, nadie sabía qué le había pasado, ni si seguía con vida…

—Lo comprendo perfectamente, reverendo, pero me temo que nada de lo que yo les diga arrojará luz sobre ese asunto: a día de hoy sigo sin saber qué le ocurrió a mi marido.

Esto hizo que todos se quedaran mirándola estupefactos, o casi todos, dado que el sheriff Campbell parecía hipnotizado desde que le puso los ojos encima.

—¿Está diciéndonos —inquirió Sullivan pasados unos segundos— que John Mallory tampoco le ha dado explicaciones a usted? ¿Ni su propia esposa sabe cómo desapareció?

—No tengo la menor idea. He oído toda clase de rumores en Denver durante estos años, mucho antes de que me casara con John; se habló de secuestro, de robo, de fuga…

—Igual que aquí, con la diferencia de que en la capital no le conocería tanta gente —comentó Max—. ¿Nunca ha tratado de presionarle para que se lo confesara?

—Cómo se nota que todavía no conocen a John, al John adulto. Es la persona más hermética que existe, señor Lawrence. Cuando se empeña en guardarse algo para sí, nada de lo que se le diga le hará cambiar de opinión, por mucho que uno se esfuerce en ello…

—Entonces ha dado con alguien muy parecido a él —contestó Ruby—, considerando que ha respondido con evasivas a mi padre cuando le ha preguntado dónde están sus oficinas.

Pero ¿qué estaba pasándole para hablar así, cuando normalmente no se apartaba de la senda que se esperaba que siguiera una dama bien educada? Vio con el rabillo del ojo cómo Max se removía a su lado, pero, para su perplejidad, Grace Mallory sonrió.

—¿Qué clase de aliciente tendría nuestra relación si sacáramos el primer día todos los ases que guardamos en la manga? Habrá tiempo de sobra para que me conozcan, y también a John. De hecho —añadió mientras cogía su copa—, no me vendría mal que me ayudaran a tirarle de la lengua. Ya va siendo hora de que salgan muchas cosas a la luz.

De nuevo Ruby y Sullivan se miraron, esta vez tan desasosegados que ninguno se atrevió a hablar mientras, tras dar buena cuenta de un asado con puré de manzana, Grace Mallory continuaba conversando con la mayor tranquilidad del mundo durante casi dos horas más. Era increíble que estuviese tan relajada después de haber pronunciado unas palabras que a ambos les habían parecido más inquietantes que una amenaza declarada.

—Ha sido una velada deliciosa, señor Sullivan —aseguró antes de marcharse, de pie en el vestíbulo—. Estoy deseando poder corresponder cuando la mansión de los Mallory presente un aspecto decente, aunque teniendo en cuenta la maña que se dan mis criados, aún habrá que esperar bastante para eso. Y reverendo —dijo, volviéndose hacia Cross, que estaba ayudándola a ponerse la capa—, había pensado ir a verle dentro de unos días para entregarle unos cuantos documentos que me imagino que querrá archivar, como nuestro certificado de matrimonio. Ya sé que no es necesario, pero me gustaría comenzar esta etapa con buen pie. Hasta la próxima entonces, señores, ¡y que pasen una buena noche!

—¿Y bien? —preguntó Max cuando cerraron el portón, después de que el sheriff se ofreciera a escoltarla hasta su casa—. Ha salido mejor de lo que esperábamos, ¿no creen?

—Supongo que sí, aunque sigo sin tener claro de qué pie cojea —comentó el reverendo, pensativo—. Es una mujer moderna, y me preocupa un poco el efecto que eso pueda tener en mis feligresas…, pero no parece que quieran causarnos problemas, ni John ni ella.

—Sí, en eso estamos de acuerdo —declaró Max—. Quizá su aparición acabe siendo más beneficiosa de lo que creíamos. A Silverville no le vendría mal contar con un ferrocarril que lo hiciera parecerse cada vez más a una auténtica ciudad, ¡ni tampoco a mi banco!

Troy se despidió brevemente antes de empezar a subir la escalera. Ruby lo siguió con los ojos hasta que desapareció en el primer piso y luego se acercó a Sullivan, que se había agachado para darle unas palmaditas en la cabeza a una Dallas medio dormida.

—¿Y tú, padre? —preguntó la joven en voz baja—. ¿Has llegado a alguna conclusión?

—A la misma que tú, probablemente. Grace Mallory sospecha algo, aunque seamos los únicos que nos hemos percatado. Estoy tan seguro de eso como de que el día es día.

—Lo preocupante es que, por absurdo que parezca…, juraría que nos lo ha dado a entender a propósito —contestó Ruby—. ¿Por qué trataría de hacer algo semejante?

—No tengo la menor idea, pero, si en un par de días ha averiguado algo acerca de la muerte de Mallory sin que John la haya puesto sobre la pista, nuestra situación puede ser más complicada de lo que pensábamos. —Y tras una última caricia, Sullivan se incorporó para mirar a su hija—. Tanto como para temblar a partir de ahora cuando veamos una soga.

CAPÍTULO IV

El día siguiente amaneció insultantemente despejado, pese a que, cuando Grace Mallory abrió su ventana, la brisa que soplaba desde las montañas le hiciese temblar. Se había instalado en una de las habitaciones de invitados hasta que el dormitorio que había ocupado Otho Mitchell presentara un aspecto decente, tarea que prometía durar una semana más como mínimo. De pie, en camisón y zapatillas, se quedó contemplando las praderas que se desperezaban bajo los primeros rayos del sol y las reses que los granjeros sacaban de los establos, al parecer tan adormiladas como ella. Volvió entonces la cabeza para observar los tejados de Silverville, y una sombra pareció cruzar por su rostro, hasta que se apartó de la ventana para empezar a vestirse. Era una mañana perfecta para salir de la mansión, dar un paseo por los campos cercanos, conocer por fin al vecindario y, lo que le parecía aún más importante, dejar que el vecindario la conociera a ella.

Diez minutos más tarde, estaba recorriendo el camino que descendía desde la casa de los Mallory hasta la suave hondonada en la que Silverville había sido construido. No había querido coger la calesa aquel día; prefería caminar para que sus pies se habituaran a aquellos senderos por los que esperaba seguir paseando mucho tiempo. Observó que a medida que se acercaba al pueblo proliferaban más las granjas y los ranchos situados a ambos lados del camino. Un diminuto puente marcaba la frontera entre la propiedad y los primeros cercados, que desde la casa se asemejaban a los retazos de tela de distintos colores de una manta de patchwork. La luz del sol hacía que el riachuelo, no más ancho que el propio sendero, resplandeciera como una cadena de plata recién forjada. La joven se inclinó para arrancar una lujuriosa flor blanca que se había abierto camino entre las primeras hojas secas; estaba a punto de ponérsela en la cinta del sombrero cuando un súbito revuelo detrás de la siguiente curva del sendero hizo que apretase el paso hacia allí.

No pudo evitar enarcar las cejas ante aquel inesperado espectáculo. Un grupo de unas diez mujeres se arremolinaba delante de la puerta de una granja de la que una de ellas estaba sacando a rastras a una muchacha. La chica daba gritos y pataleaba tratando de soltarse, pero entre todas la apartaron de la casa y la arrojaron al suelo, donde quedó de espaldas sobre un charco de barro. Una de ellas era la señora Chadler, la esposa del dueño de la tienda general del pueblo, a la que Grace había conocido la mañana anterior.

—¡Como vuelva a encontrarte en mi casa, maldita desvergonzada, te arrepentirás de haber nacido! —le gritó la dueña, una mujer esmirriada con el pelo recogido en un apretado moño—. ¡Lárgate de aquí si no quieres que avise al sheriff Campbell!

—Lo haré, pero no porque usted me lo ordene —replicó la chica desde el suelo—. Y no se preocupe, señora Miller: no pienso contarle a su futura nuera lo que ha ocurrido entre su hijo y yo. ¡No tendré que hacerlo porque ya se encargarán estas brujas de pregonarlo!

—¡Eh! —exclamó Grace cuando vio que la señora Miller se agachaba para coger una piedra. Corrió para ponerse delante de la muchacha con los brazos abiertos—. ¿Es que se han vuelto todas locas? ¿Piensan resolver sus problemas a pedradas como los cuatreros?

—Eso me pregunto yo —refunfuñó la chica—. Mucho corsé, mucho padrenuestro y mucho meñique levantado, pero en realidad tienen los modales de un cerdo hambriento.

Grace le ofreció una mano y la muchacha, agradecida, dejó que la incorporara. Al verla de pie a su lado, le sorprendió que fuera más joven de lo que había pensado. Debía de tener unos dieciocho años y era pequeña y regordeta, con unos ojos castaños enormes y una masa de rizos rubios salpicados de barro. Grace la ayudó a sacudir la costra reseca que se había adherido a su vestido de flores antes de volverse hacia las demás mujeres.

—Resulta que esta mañana se casa Jack Miller, señora Mallory, el hijo de nuestra amiga Agnes —le dijo una furiosa señora Chadler—. La boda será dentro de una hora y esta mujerzuela no ha tenido mejor idea que colarse en su casa para pasar la noche con él…

—Y no pensaba cobrarle, así que vendría a ser como un regalo de bodas —comentó la muchacha—. Su pobrecito Jack está siendo un valiente ahora mismo, ¿no les parece?

Señaló con la barbilla la puerta de la granja de los Miller. Un joven de unos veinte años observaba nervioso la escena, pero cuando todas las cabezas se volvieron hacia él se apresuró a desaparecer. «Cretino de medio pelo», oyó mascullar Grace a la joven.

—Sea como sea, esta discusión de arrabaleras no tiene sentido —repuso—. Si tanto le apetecía a su hijo disfrutar de su última noche de soltería, señora Miller, lo que tiene que hacer ahora es rendir cuentas a su novia. ¿O es que toda la culpa va a ser de esta chica?

—Señora Mallory, no me puedo creer que sea usted tan ingenua. Si subió al cuarto de Jack en plena noche es porque es la clase de cosas con las que las mujeres como ella enredan a nuestros pobres hombres. Cualquiera que la mirara a la cara se daría cuenta de que es una… —La señora Miller dudó un momento antes de escupir—: ¡Una paloma sucia!

Hubo un revuelo aún mayor entre las mujeres y algunas se apresuraron a hacer la señal de la cruz. Para su completa perplejidad, lo único que hizo Grace fue echarse a reír.

—¿Eso es todo, entonces? ¿El gran crimen que ha cometido es ser una prostituta?

—¿Le parece poco? —La señora Miller abrió mucho los ojos—. ¡A ninguna de nosotras se le ocurriría cruzar una palabra con ella, ni mucho menos defenderla como ha hecho usted! ¡Yo ni siquiera la habría tocado de no haberla encontrado en mi propia casa!

—Pues podría habérselo ahorrado: ahora tendré que lavarme otra vez la ropa —declaró la muchacha mientras se alisaba la manga en la que la mujer había clavado sus dedos. Después las miró una a una con la barbilla alzada—. Sí, soy una paloma sucia. Una cara pintada, una dama escarlata, un ángel caído, todos los nombres con los que quieran llamarme. Pero la verdad es que sus maridos tienen más imaginación; la última vez el señor Miller empleó un nombre encantador: ninfa de la pradera. ¿También suele llamarla así a usted, señora?

La señora Miller se puso blanca y después encarnada, y Grace se apresuró a colocarse ante la chica, que se había echado a reír, para que no la abofeteara.

—Todas son iguales —exclamó por encima de su hombro—. ¡Todas fingen ser unas beatas que se pasan el día rezando por los pecadores cuando en realidad no se atreven ni a mirarnos!

—Será mejor que nos marchemos —le aconsejó Grace, y tiró de ella en dirección al pueblo—. De lo contrario, puede que acaben celebrando un funeral en lugar de una boda.

La señora Chadler había rodeado con un brazo a su amiga, que parecía debatirse entre la cólera y el desmayo, pero ninguna se atrevió a añadir nada más mientras Grace conducía a la joven hacia las primeras casas de Silverville. Podía sentir las miradas de las mujeres ardiendo en su nuca casi con la misma intensidad que el sol.

—Gracias por haberme defendido de esas arpías —dijo la chica pasado un rato. Le dedicó a Grace una amplia sonrisa—. Habría podido hacerlo yo sola, pero me alegra que haya llegado gente con sentido común a este nido de víboras. ¿Han dicho que es la señora…?

—Mallory, Grace Mallory. En realidad, sólo hace unos días que estoy en Silverville.

—¡Ah! —La muchacha la miró con alborozo—. ¡Es usted la nuera del viejo Mallory, el que fundó el pueblo con el señor Sullivan! Todo el mundo habla de usted, es el tema de conversación del momento. Yo me llamo Honor. —Y le tendió una mano—. Honor Hensley, aunque aquí todos me conocen como Honey. Sígame, vivo al final de esta calle.

Condujo a Grace por Main Street, dejando atrás la oficina del sheriff en la que se oía hablar a Frank Campbell, el banco en el que Max Lawrence había construido su emporio particular y el gran saloon que hacía esquina y que a esas horas estaba casi desierto. Al doblar a la izquierda por una calle perpendicular, tan polvorienta como el sendero que conducía al pueblo, Grace observó una enseña dorada sobre una puerta con una lámpara de color rojo a cada lado.

ç«SILVER GARDEN», leyó en unos ornamentados caracteres adornados con flores. Enarcó una ceja mientras Honey llamaba con la aldaba.

—Ya veo que esas señoras no estaban exagerando: no eres simplemente una chica traviesa dispuesta a pasar un buen rato con Miller. ¿Trabajas en el burdel de Silverville?

—Desde hace unos meses, así que en cierto modo soy tan forastera como usted —le sonrió Honey—. Pero la verdad es que me encuentro muy a gusto aquí. Hay hombres de lo más interesantes que encima dejan buenas propinas, y las otras chicas son… —Se detuvo cuando la puerta se entreabrió—. Hola, madame Gardiner —saludó—. ¿Puedo pasar?