6,99 €

Mehr erfahren.

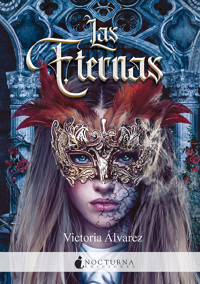

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Helena Lennox

- Sprache: Spanisch

Cuando en 1924 Helena Lennox se presenta con sus padres en Nápoles por una colaboración arqueológica con las excavaciones pompeyanas, una desconocida le entrega un amuleto de protección con una advertencia: «La ciudad no es segura, los ángeles ya no velan por nosotros». Durante los siguientes días, los Lennox se codean con una princesa solitaria, un pariente inesperado y un viejo amigo perseguido por la mala suerte mientras el cerco de los crímenes que están atemorizando a la ciudad se estrecha a su alrededor. Las víctimas son chicas jóvenes sin ningún elemento en común; el culpable a ojos de todos, alguien muy conveniente para las autoridades. Y sobre ese misterio se alarga la sombra del Príncipe de los Prodigios, un intrigante alquimista cuyos inventos siguen en boca de todos. Según cuenta la leyenda, ideó una carroza que se desplazaba sobre el agua, un carbón que no se consumía... y un brebaje capaz de despertar a aquellos atrapados en un sueño profundo. Cita de reseña crítica: «Como siempre, Victoria Álvarez logra transportarnos a una época fascinante y a unos lugares increíbles a través de su cuidada y certera prosa. He disfrutado en compañía de los Lennox hasta el punto de vivir sus aventuras y desventuras tanto como ellos». Gema Bonnín, autora de Arena roja y Lo que el bosque esconde

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 617

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

© de la obra: Victoria Álvarez, 2018

© de las ilustraciones: Lehanan Aida, 2018

© de los encabezados de capítulos: denisik11/Shutterstock.com

© de las capitulares: memphisslim/Shutterstock

© de las guardas: Apostrophe/Shutterstock

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: noviembre de 2020

Edición Digital: Elena Sanz Matilla

ISBN: 978-84-17834-75-3

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra sólo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

EL PRÍNCIPE DE LOS PRODIGIOS

PRÓLOGO

Hay una habitación en Egipto en la que la muerte reina como soberana absoluta.

No está en el corazón de una pirámide ni enterrada bajo la arena del Valle de los Reyes. Tampoco tiene una maldición escrita sobre el dintel ni la puerta ha sido sellada con los cartuchos de los faraones que descansan en su interior. Aun así, estoy segura de que infunde más respeto en los corazones de sus visitantes que cualquier tumba egipcia.

He visto sus expresiones cuando entran aquí. Sus pasos inseguros, el modo en que tragan saliva antes de inclinarse sobre los cuerpos. La incredulidad que les produce pensar que de todos ellos, venerados en su día como auténticas divinidades, no quede ahora más que un puñado de huesos. Ninguno lo reconocerá en voz alta, pero sé que muchos se encuentran en tensión durante toda la visita, como si temieran que un miembro vendado se moviera de repente para seguir dando órdenes a los que los rodean.

Supongo que eso es lo más aterrador: darte cuenta de que a la muerte no puede importarle menos lo grande que hayas sido en vida, las batallas que hayas podido ganar o lo mucho que te hayan temido. Es condenadamente democrática, nos guste o no.

—Me pregunto qué haría Ramsés II si se despertara de golpe en esta habitación en lugar de en su sepultura —dijo en voz baja Laila, mi asistente en el Museo Egipcio de El Cairo, mientras supervisábamos el traslado de los veintisiete cuerpos reales a las nuevas vitrinas que el director había mandado instalar en la Sala de las Momias aquella semana.

—Probablemente buscaría un hacha para decapitarnos, como en los relieves de Abu Simbel —contesté cruzándome de brazos—. No creo que le gustaran demasiado los ochenta.

Daba igual lo familiarizada que estuviera con aquella momia: su aspecto volvió a maravillarme cuando el personal del museo apartó cuidadosamente la sábana en la que la habían envuelto. Ahí estaba el Elegido de Ra, soberano del Alto y el Bajo Egipto, rico en años y grande en victorias…, convertido en un amasijo de huesos resecos más dignos de lástima que de admiración. No era muy distinto de los ancianos esqueléticos con los que uno podía cruzarse en cualquier calle de El Cairo, salvo por el cabello, por supuesto.

—Reconozco que aún me cuesta imaginarme a un faraón pelirrojo —susurró Laila mientras cuatro de los operarios, tras agarrar por las esquinas revestidas de aluminio la cubierta de cristal, procedían a colocarla poco a poco sobre la momia—. Han pasado tres mil doscientos años desde su muerte y sigue pareciendo recién salido de la peluquería…

—Dios, Laila, eres aún peor que yo a tu edad —resoplé mientras ella se echaba a reír detrás de su mascarilla protectora—. Con esto sí que te habrías ganado un buen hachazo.

«Aunque no somos las únicas irreverentes que hay por aquí», pensé cuando el eco de unos pasos me hizo girarme hacia la puerta. Ruth, la joven contratada por Brown & Wilkes para escribir mi biografía, acababa de detenerse en el umbral, con su cuaderno de notas apretado contra el pecho y una expresión recelosa en sus ojos circundados de rímel.

—Mira quién está ahí: mi escriba particular —murmuré, lo que provocó que Laila apartara la vista de Ramsés—. ¿Para qué diantres ha venido si le dan tanta aprensión las momias?

—Probablemente quiera consultarle alguna duda sobre la biografía —contestó Laila.

—Pues ya puedo despedirme de los faraones hasta mañana. Con esta mujer nunca funciona eso de «sólo tengo media hora». —Le di unas palmaditas en el hombro antes de dirigirme hacia la puerta—. Cuida de nuestros chicos por mí, especialmente del pelirrojo.

Habían colocado una barrera en la entrada para impedir el paso a los visitantes y la aparté a un lado para salir al corredor. Ruth me esperaba sentada en un banco, una visión anacrónica en su vestido vaquero sin mangas con el que aun así seguía sudando a mares.

—Siento haberla interrumpido, Helena —se disculpó cuando me reuní con ella—. No sé qué es lo que están haciendo ahí dentro, pero parecen unas cirujanas a punto de operar.

—Yo diría que nuestra labor se parece más a la de los forenses. —Me desabroché la bata blanca y me quité la mascarilla, pasándome una mano por el pelo canoso—. Desde hace unos días, el museo está sustituyendo las antiguas vitrinas de las momias por otras más modernas. Aparte de protegerlas mejor de los microorganismos, la humedad y demás, cuentan con unas válvulas que permiten la introducción de nitrógeno para… —Me detuve cuando ella enarcó una ceja—. Es igual; ya te enterarás por los periódicos. Vamos a tomarnos algo en mi despacho; a las cinco y media la cafetería suele estar abarrotada.

Me alegré de que Laila no se encontrara con nosotras para no tener que aguantar su sonrisita de suficiencia. «Se está encariñando con ella», me había advertido la tarde anterior cuando estuvimos hablando de Ruth, y el problema era que tenía razón: pese a los esfuerzos que hacía cada día para mantenerme en mis trece, la condenada muchacha estaba empezando a caerme bien. O por lo menos lo estaba haciendo hasta aquella tarde.

—Me extrañó que no vinieras a cenar anoche —dije mientras la conducía al vestíbulo de la planta baja, en el que las majestuosas estatuas de los faraones parecían sonreír al sol con sus labios de piedra—. ¿Te pasaste el día entero pegada a la máquina de escribir?

—En realidad no pude avanzar demasiado. Pensaba acabar con las correcciones del último capítulo, pero me entretuvieron tanto en la embajada que me resultó imposible…

—¿En la embajada? —pregunté sorprendida—. ¿Es que ha ocurrido algún imprevisto?

—No me refería a la inglesa, sino a la india situada en Abu Al Feda. Necesitaba que me aclararan algunas cosas sobre la familia real de Jaipur. Concretamente, sobre Arshad Singh.

Aquello me hizo detenerme tan bruscamente que uno de los operarios, que bajaba detrás de nosotras con una enorme caja de cartón, estuvo a punto de tropezar conmigo.

—Entiendo. —Fui consciente de lo distinta que sonaba mi voz ahora—. Y en vez de preguntarme a mí, decidiste buscar respuestas en un lugar en el que no me conocen de nada. ¿Por qué no le pides al embajador que te ayude con tu maldito libro?

—Sabía que esto le sentaría como un tiro —suspiró Ruth. Eché a caminar de nuevo, hecha una furia, y la muchacha se apresuró a seguirme—. ¿Tanto le cuesta entender que quiera consultar otras fuentes cuando se trata de un asunto que atañe a terceras personas?

—Por el amor de Dios, ¡no me hagas reír! —Le lancé una mirada fulminante—. Te has metido en mi casa, te he dejado cotillear todo cuanto has querido, has humeado entre los recuerdos de personas que llevan décadas muertas, ¿y tienes la poca vergüenza de decir…?

No obstante, me callé cuando Ruth, tras rebuscar dentro de su cuaderno, sacó de entre las páginas un sobre de plástico con un papel en su interior. Sólo cuando lo desplegó ante mis ojos reparé en que se trataba de un recorte de prensa.

—Es una página arrancada del Corriere di Napoli del 27 de febrero de 1924 —me dijo después—. Según tengo entendido, usted se encontraba por aquel entonces en la ciudad.

—Efectivamente, pero ya estuvimos hablando de eso la semana pasada. El Museo Británico planeaba organizar una exposición conmemorativa de los descubrimientos de Pompeya y mis padres actuaron como intermediarios con el director de las excavaciones…

—Ya sé que esa fue la versión oficial; he hablado del asunto en el capítulo dedicado a su adolescencia. Pero ¿qué tiene que ver esto con lo que fueron a hacer allí? —Volvió a sacudir el papel amarillento—. Lo he encontrado en la caja de lata en la que guarda los recortes de periódico. Según dice aquí, una persona fue asesinada en Nápoles durante esos días, muy cerca de donde se alojaban sus padres y usted. Y al cabo de dos semanas, ocurrió lo mismo. —Ruth sacó un segundo papel del sobre de plástico—. «13 de marzo de 1924: detenido el asesino de Spaccanapoli». ¿Qué se supone que significa esto, Helena?

—Estarás de acuerdo conmigo en que los titulares son espectaculares —me limité a responder, pero como ella no se inmutó, añadí—: ¿Tan extraño te resulta que quisiera conservar esos recuerdos? Sólo tenía diecisiete años, no era más que una cría morbosa…

—Si se tratara simplemente de eso, no le habría dado mayor importancia. Pero, si el supuesto asesino era alguien de quien usted me habló hace unos días, a quien conoció en la India y por quien sentía tanto afecto…, entenderá que no me parezca una casualidad.

De nuevo nos quedamos en silencio, sosteniéndonos la mirada mientras la riada de turistas que subía a las salas de Tutankamón amenazaba con arrastrarnos escaleras arriba.

—¿Para eso te presentaste en la embajada, para averiguar si tuve algo que ver con aquellas muertes? —pregunté por fin—. ¿Sólo por conocer a la persona a la que detuvieron?

—Sinceramente, no me creo que sea una coincidencia. Algo así no existe con usted.

—Entonces estamos de enhorabuena: la biografía va a ser un bestseller. Convence a Brown y Wilkes para que pongan en la cubierta algo así como «la arqueóloga asesina», en mayúsculas y estampación dorada. Cuando queramos darnos cuenta, estaremos forradas.

Traté de seguir bajando las escaleras, pero Ruth me detuvo cogiéndome del brazo.

—Ya no sé qué creer, Helena —me aseguró en voz baja, y aquello sonó más sincero que nada de lo que había dicho antes—. No dejo de pensar que lo sé todo acerca de usted y al mismo tiempo, por incomprensible que parezca, no sé absolutamente nada.

—Pues menuda biógrafa me han enviado. Si eso es todo lo que puedes hacer con…

—No me refiero a sus descubrimientos arqueológicos; podría recitarlos de memoria sin equivocarme en una sola fecha. Pero si me preguntaran cuál es su color preferido o qué es lo que más miedo le da en este mundo, o las cosas que más ha llegado a amar…

—Eso último sí que lo sabes —le aseguré—. Sabes que no ha sido únicamente Egipto.

«Da igual que estemos a medio mundo de distancia; seguiré esperando desde allí a que despiertes. —Fue como retroceder en el tiempo para aspirar de nuevo el perfume de los magnolios, para escuchar el piar de los pájaros al otro lado de las celosías. Para sentir una vez más el sabor de las lágrimas en mis labios—. Esto no es un adiós. No dejaré que lo sea». Y el roce de unos dedos que se habían enfriado hacía tiempo, demasiado tiempo…

Sólo entonces conseguí enderezar la cabeza, y al hacerlo me percaté de cómo me estaba mirando Ruth. Algo en sus ojos me hizo adivinar que así debía de ser como yo me enfrentaba a la arena en el Valle de los Reyes. Como si mi determinación fuera más que suficiente para sacar a la luz los miles de secretos que aún seguían ocultos bajo ella.

Laila estaba en lo cierto, comprendí de golpe; me estaba encariñando con aquella chica porque en el fondo, por mucho que me fastidiara admitirlo, éramos iguales.

—Está bien —acabé diciendo—. Sé que no te detendrás hasta descubrir lo que pasó, así que será una pérdida de tiempo empeñarme en ocultártelo. Hace unos días te empecé a contar la historia de mi amor de adolescencia y acabó convirtiéndose en la historia de mi primer asesinato. Bueno —continué, dirigiéndome a mi despacho—, esta es la historia del segundo.

1

Imagina que empieza a caer nieve negra del cielo. No entiendes lo que es, nunca has presenciado nada semejante, pero en cuanto alcanza el suelo te das cuenta de lo que está a punto de ocurrir. Sabes que es de día porque el sol sigue brillando sobre la ciudad, pero el humo de la montaña lo ha convertido en un fantasma. También sabes que no hay escapatoria para ti y los tuyos, que las calles parecen haber sido tomadas por los locos y que, en el supuesto de que consiguierais alcanzar el puerto, hace tiempo que los últimos barcos han zarpado, haciendo oídos sordos a las súplicas de los que se han quedado atrás.

»Pronto los copos de nieve se convierten en piedras del tamaño de un puño y el tejado de tu casa no tarda en venirse abajo, ahogando los alaridos de los pocos esclavos que aún seguían siéndote fieles. Cuando por fin te precipitas a la calle, te da la impresión de haber abierto una puerta al corazón del infierno: las losas se encuentran sembradas de cadáveres, tantos que apenas puedes abrirte camino entre ellos, y la ceniza que empieza a posarse sobre sus rostros no tardará en sepultar la ciudad por completo. En cuestión de unas horas, Pompeya no será más que un mal sueño, un océano negro que durante mil quinientos años guardará celosamente los secretos de cuantos perecieron en sus aguas…

—Tan rebozados como nuestro fish & chips, aunque bastante más hechos por dentro.

Esto hizo que mi padre y el señor Montecarlo rompieran a reír y que mi madre me lanzara una mirada reprobadora por encima de la vitrina que estábamos observando.

—Como siempre, mi hija haciendo gala de su exquisita sensibilidad —comentó—. Si todas tus aportaciones van a ser como esa, tal vez harías mejor esperándonos en el coche.

—Sólo estoy tratando de animar un poco el ambiente —me defendí—. Esta pobre gente se ha pasado siglos atrapada en la oscuridad, mamá. Lo último que debe de apetecerles es oírte contar cómo la ciudad acabó sepultada por diez mil toneladas de escoria volcánica.

—Un razonamiento de lo más sensato. ¿Qué va a pensar el señor Montecarlo de ti?

—Por favor, señora Lennox, no la riña por tener sentido del humor —se rio el director de las excavaciones, un caballero menudo con un bigote que parecía dibujado a lápiz—. Lo cierto es que se agradece oír risas de vez en cuando en este lugar. Después de más de diez años, sigo sin conseguir que mi hija Maria Grazia se atreva a pisar el Antiquarium.

—Además, si tuvieras que echarnos en cara cada broma que hacemos, dudo que te quedara tiempo para respirar —dijo mi padre, rodeándome los hombros con un brazo—. Y de todas formas, tampoco ha sido tan irreverente; no es como si se hubiera puesto a jugar al fútbol con un cráneo o a las tabas con unas monedas recién desenterradas…; cosas que, por supuesto —se apresuró a añadir cuando mi madre entornó los ojos—, a mí nunca se me habrían pasado por la cabeza cuando estuve echando una mano en Pompeya de niño.

Con un suspiro de resignación, mi madre se encaminó hacia la siguiente vitrina y los demás la seguimos. La luz que se deslizaba por las claraboyas del techo inundaba el Antiquarium con un resplandor casi veraniego, haciendo relucir las estanterías repletas de ánforas romanas y las cajas de cristal alineadas en el centro. Por muy a la ligera que tratara de tomármelo, lo cierto era que su contenido resultaba impresionante; ninguna de las fotografías de las excavaciones que me habían enseñado conseguía hacerles justicia.

Como espíritus atrapados por una máquina fotográfica, los vaciados de los cuerpos de los pompeyanos parecían poner en entredicho que existiera una frontera entre este mundo y el siguiente. Habían pasado siglos desde que la ceniza se endureció a su alrededor, pero al rellenar con yeso los huecos dejados por los cadáveres descompuestos, estos habían vuelto a emerger con el mismo aspecto que tenían al morir: los miembros retorcidos, los dedos crispados contra los rostros, las bocas abiertas en una agonía muda…

—¿Lo hacen mediante una inyección? —Mi madre parecía estar interesadísima en lo que Montecarlo nos contaba—. ¿Como si estuvieran rellenando el molde de una escultura?

—Creo recordar que se sirven de un embudo para alcanzar todos los huecos y al cabo de unas horas rompen la ceniza con un cincel —contestó mi padre—. No sé cuántas noches habré pasado en vela por culpa de esto. Me ponía la piel de gallina ver cómo lo hacían…

—La verdad es que siento una envidia tremenda de usted —suspiró el director—. Habría dado un brazo a cambio de poder corretear a mis anchas por aquí cuando era un chaval.

—Si finalmente accede a prestar los vaciados al Museo Británico, estoy segura de que acabará encontrándose con más veteranos de aquella época —contestó mi madre, rápida como una bala—. Esta colaboración podría ser uno de los acontecimientos arqueológicos del año.

—Sí, supongo que tiene razón. —Montecarlo se pasó los dedos por el bigote, aunque su expresión pensativa no tardó en desaparecer—. Quizás sería mejor empezar a pensar en los trámites que tendríamos que hacer. Ya saben que aún debo someterlo a la decisión de la comisión arqueológica, pero, si ustedes dos se lo explican, no creo que pongan reparos.

«Sobre todo si es mamá quien lo hace», pensé al verla esbozar una de sus sonrisas más irresistibles. Tenía una mano prodigiosa con los italianos, empezando por mi padre.

—Ahora sí que prefiero esperar en el coche —musité cuando Montecarlo nos hizo un gesto para que lo siguiéramos—. No me apetece nada soportar más charlas sobre papeleo.

—Como quieras, pero procura comportarte hasta que nos reu-namos contigo. Y eso significa —mi madre me señaló con un dedo— que no tienes permitido quedarte con nada que encuentres a tu paso, desde teselas de mosaicos hasta cabezas de esculturas…

—Lo que tu madre quiere decir es que seas discreta —añadió mi padre, dándome un beso en la frente antes de seguirla—. Pero cuanto más intacta esté la pieza, mejor —susurró.

No pude contener una sonrisa mientras se alejaban detrás del director, la mano de mi padre apoyada como por casualidad en la cadera de ella. Sacudiendo la cabeza, doblé la esquina que comunicaba la sala de los vaciados con la entrada del edificio, en la que se habían congregado unos cuantos obreros (probablemente para esperar a mi madre, a juzgar por las cosas que le habían dicho cuando entramos en el Antiquarium), y allí me quedé de pie durante un buen rato, contemplando el horizonte que se extendía ante mí.

Mi padre me había dicho antes de cruzar el Canal de la Mancha que cuando uno conocía el sol del Mediterráneo no lo olvidaba jamás. Sólo llevábamos cinco días en su país natal, pero me habían bastado para comprender que era cierto: allí los colores resultaban mucho más intensos que en Inglaterra y el cielo daba la impresión de ser tan transparente como el cristal. Los pinos que flanqueaban la Via dei Sepolcri, donde se encontraba el moderno edificio del Antiquarium, se mecían en una brisa más propia del mes de junio que de febrero. Las ramas susurraban contra los monumentos funerarios que se erguían a ambos lados de la calzada, como centinelas encargados de proteger la entrada de la ciudad, y por encima de los frontones resquebrajados asomaban las ruinas de las pocas domus de la zona que habían logrado sobrevivir al bombardeo del Vesubio.

Me llevó unos minutos advertir que aquel panorama me había encogido el corazón, y cuando entendí por qué me apresuré a ponerme en movimiento. No estaba dispuesta a que mis pensamientos derivaran de nuevo hacia aquello, aunque cada vez me costaba más impedirlo; era como si mi cerebro se hubiera convertido en un circuito cerrado. Las ruinas de Pompeya no podían ser más distintas, pero por alguna razón me habían hecho acordarme de las de Bhangarh, y Bhangarh siempre me hacía pensar en…

«No, no, no —me recriminé mientras respondía al saludo de otros dos obreros, que empujaban hacia el Antiquarium una carreta repleta de piedra pómez—. Al dejar Londres hicimos un pacto, Helena: nada de torturarte mientras estás en Italia. Ha pasado casi medio año desde aquello, ¡no puedes estar toda la vida sintiéndote culpable!».

En el fondo, sabía que la auténtica causa de que estuviera pasándolo tan mal era mi cerrazón a la hora de expresar cómo me sentía. Mis padres habían tratado muchas veces de sacar el tema, pero los resultados no habían sido precisamente buenos; y en cuanto a mi prima Chloë, después del fiasco de Navidad parecía haber desistido de averiguar qué era lo que me había pasado en la India. Estaba segura de que su padre le había contado lo esencial, pero no debía de hacerle demasiada gracia que yo no me hubiera atrevido a sincerarme durante las noches que pasamos juntas en Silverstone Hall. En las últimas cartas que me había enviado desde el internado de Mont-Choisi no había vuelto a hacer ninguna mención al respecto, aunque mis respuestas no podían ser más forzadas.

Ni siquiera un niño de seis años se habría creído mis «fue una experiencia bastante interesante», «la India es muy pintoresca» y «merece la pena hacer ese viaje». Para contarle la verdad a mi prima tendría que empezar mi carta de una manera muy distinta:

Querida Chloë:

Siento decirte que he estado mintiéndote: lo de la India no pudo ser más catastrófico. Aunque conseguimos encontrar a los arqueólogos del Museo Británico amigos de mis padres, el palacio en el que estaban encerrados se vino abajo por nuestra culpa y ahora mismo no es más que un montón de cascotes. Como puedes ver, fue un auténtico triunfo que cualquier arqueólogo desearía incluir en su currículum…

Pero aquello tampoco sería sincero del todo. Chloë había crecido conmigo durante la guerra, nos conocíamos como hermanas. Se daría cuenta de que existía otra cuestión que yo seguía esquivando, como una mina que pudiera explotar en cualquier momento.

Querida Chloë:

Olvida lo que te conté en mi anterior carta: lo que menos me quita el sueño ahora mismo (y no sabes cómo me odio por decir esto) es el estado ruinoso en que se encuentra Bhangarh. La peor consecuencia de nuestro viaje no fue su destrucción, sino la cantidad de víctimas (no te haces una idea de cuántas) que perdieron la vida en el derrumbe…

Eso, desde luego, era verdad; no había un solo día en que no me viniera a la mente el recuerdo de aquella pobre gente. Pero seguía sin ser la auténtica razón de mi congoja.

Querida Chloë:

Necesito que me ayudes, porque no puedo con esto yo sola. Conocí a alguien en la India, alguien que me salvó la vida y a quien a cambio yo arruiné la suya. No sé si a estas alturas se habrá olvidado de mí, si habrá conseguido salir del coma en el que lo dejé o si… Chloë, estoy aterrorizada, no sabes cuánto. Si le ha ocurrido algo por ayudarme…

Para entonces, la opresión en mi corazón se había trasladado a mi estómago y tuve que apoyarme en una de las sepulturas ruinosas para tratar de serenarme. ¿De qué servía dar vueltas una y otra vez a lo mismo si seguía sin saber qué había sucedido en Jaipur? Cuando nos marchamos, le pedí a Narendra Singh que me avisara si se producía algún cambio, pero no había recibido ninguna carta suya… «Estamos a finales de febrero y eso ocurrió en octubre —me dije, pasándome una mano por la frente—. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante alguien que ha pasado tantos meses inconsciente?».

Ni siquiera me atrevía a pronunciar su nombre en voz alta. Me daba tanto miedo saber que lo único que me quedaba de él era el recuerdo que las palabras se me enredaban en la garganta cada vez que mis padres dejaban caer algún comentario sobre la India. En el fondo no era más que una cobarde, pensé mientras me obligaba a continuar caminando entre las tumbas; me horrorizaba de tal manera que mis sospechas fueran ciertas que prefería prolongar aquella agonía durante un día más, una semana más, un mes más. Como una de esas personas que están convencidas de que tienen una enfermedad incurable, pero no se atreven a ir al médico por miedo a que se lo confirme.

Lo único que conseguía distraerme un poco era el trabajo, y por suerte habíamos tenido muchas cosas de las que ocuparnos en ese tiempo. El descubrimiento de la tumba egipcia que habíamos llevado a cabo el año anterior aún seguía dando que hablar gracias al acuerdo con la Pall Mall Gazette ideado por mi madre. Los tres habíamos estado muy entretenidos con la memoria, los planos, los inventarios y las traducciones de los textos funerarios, aunque hubiéramos relegado el trabajo en Egipto a nuestros ayudantes. Eso había sido lo que me había hecho pensar, una semana antes de marcharnos a Italia, que quizás había llegado el momento de regresar al Valle de los Reyes, por muy bien que se las apañara el resto del equipo sin nosotros. Estaba tan convencida de que aquello era lo único que me aliviaría que había llegado a escribirle una carta a Frederic Kenyon, el director del Museo Británico, preguntándole si podría enviarme a Egipto con alguna beca o pasantía, si bien aún no les había contado nada a mis padres. Conociendo a nuestro jefe, probablemente había pensado que tendría más sentido colocar un mono cleptómano en medio de una excavación que a alguien con la mano tan larga como yo.

Me encontraba tan absorta que tardé en percatarme de que casi había alcanzado el final de la Via dei Sepolcri. Las tumbas que se alzaban allí parecían mejor conservadas y tan cargadas de adornos como cabría esperar de las principales familias de la ciudad. Fui deslizando los dedos por la parte inferior de los templetes, en los que aún podían leerse algunas inscripciones en latín, y estaba preguntándome si no sería buena idea hablar con Montecarlo para preguntarle si me acogería en su excavación, en el supuesto de que lo de Egipto no saliera adelante, cuando reparé en algo que me hizo detenerme.

Al otro lado de la calzada se distinguían los restos de lo que parecía ser un banco de piedra semicircular. Hacía poco que el sol había iniciado su descenso y los pinos dejaban en sombra aquella parte de la necrópolis, pero aun así vi que había alguien delante de la estructura. Un hombre de aproximadamente la edad de mis padres, con una mata de pelo de un castaño cobrizo que no parecía haber conocido un peine en muchos años.

Lo primero que pensé fue que se trataba de otro obrero, porque tenía las mangas de la camisa manchadas de polvillo blanco. Pero mi sorpresa fue mayúscula cuando dio un paso adelante para dejar sobre el banco un pequeño ramo de violetas. Tras contemplarlo durante unos segundos en completo silencio, el hombre se alejó de allí con los andares de alguien que sostiene sobre los hombros todo el pesar de este mundo; y cuando hubo desaparecido detrás de lo que quedaba en pie de la Porta di Ercolano, atravesé la calzada para aproximarme a aquel banco que sólo entonces reconocí como otra sepultura.

Mi padre me había hablado de cómo los pompeyanos solían construir scholae de ese tipo para los ciudadanos de más renombre, que servían al mismo tiempo como monumentos públicos. Llevaba tanto tiempo trabajando con jeroglíficos egipcios que mi latín estaba bastante oxidado, pero conseguí descifrar la inscripción esculpida en el respaldo.

—«A Mammia, hija de Publius, sacerdotisa pública, le fue concedido este lugar de enterramiento por decreto de los consejeros de la ciudad» —murmuré mientras recorría los caracteres con un dedo. Volví a mirar el ramo de violetas, toscamente atadas con una cuerda, y me pregunté por qué alguien querría llevarle flores en 1924 a una mujer que había vivido casi dos mil años antes. Las cenizas de Mammia se habían enfriado mucho antes de que lo hicieran las arrojadas por el Vesubio; no había ninguna razón para que una persona se acercara a aquella parte de la ciudad sólo para presentarle sus respetos.

De repente la brisa resultaba menos primaveral, como si el sol se hubiera enfriado en un parpadeo. Un eco de voces me hizo girarme: mis padres ya habían salido del Antiquarium y no tardaron en reunirse conmigo ante la schola, y lo único que pude hacer antes de marcharme con ellos fue echar un último vistazo a las violetas, tan oscuras a la sombra de los pinos como si se hubieran marchitado con el contacto de la sepultura.

2

La carretera que comunicaba Pompeya con Nápoles discurría casi en paralelo a la costa, entre las playas de arena oscura mecidas por el Tirreno, herederas de las antiguas erupciones del volcán, y las estribaciones cubiertas de maleza del Vesubio. La montaña se alzaba como un titán a nuestra derecha, coronada por una caperuza de nieve que no conseguía hacerla parecer inofensiva. Mientras atravesábamos un pueblecito tras otro en el coche que habíamos alquilado en Roma, de un rojo tan encendido que mi padre y yo lo habíamos bautizado como Pomodoro, «tomate» en italiano, mis dedos jugueteaban con el escarabeo que colgaba de mi cuello, atendiendo a medias a la discusión de mis padres.

—Simplemente digo que podríamos resolverlo en unos días —se empecinó mi madre, sujetando su sombrero de campana—. Montecarlo no puede estar más dispuesto a cerrar este trato y, si consigue persuadir al resto de la comisión, ¿qué pintamos nosotros aquí?

—Cómo se nota que aún no sabes cómo hacen las cosas los italianos. —Mi padre sacudió la cabeza para apartarse unos mechones entrecanos alborotados por el viento—. Lo más importante ahora es ganarnos la confianza de los eruditos de Pompeya, y dudo que lo consigamos si no nos quedamos un tiempo trabajando a su lado a pie de excavación.

—No me vengas con excusas baratas: lo único que ocurre es que te mueres de ganas de pasar una temporada en Nápoles. Y entiendo que todo esto te haga sentir nostálgico, pero tenemos muchísimo trabajo pendiente en casa; te recuerdo que todavía no hemos preparado la conferencia del mes que viene en el Louvre y los de la Pall Mall Gazette no nos darán un respiro hasta el verano… Por no hablar —mi madre se agarró a la puerta del coche cuando mi padre tomó una curva a demasiada velocidad— de que me comprometí a dejar rematada la memoria de la excavación en marzo para que la publicaran este otoño.

—Siempre podríamos tomárnoslo como unas vacaciones. Coger nuestro Pomodoro para recorrer la península durante unas semanas, parando en cada ciudad y cada playa…

—Por el amor de Dios, Lionel, es la última vez que os digo que no lo llaméis así…

—En nuestro flamante Isotta Fraschini Tipo 8º, que nos ha costado un riñón pese a tener que devolverlo en unos días —ironizó mi padre—. ¿Eso le complace más a su señoría?

—Sigo pensando que podríamos habernos conformado con el tren —refunfuñé desde el asiento de atrás. Puede que aquel coche fuera elegante, pero el maletero era diminuto y yo apenas podía moverme entre la media docena de bultos que mi madre había encajado a mi alrededor—. ¿De verdad era necesario alquilar el coche italiano más de moda? ¿Y a qué vienen tantos cachivaches? —Agarré una enorme sombrerera de cartón—. ¿Es que te has traído todos tus tocados de plumas por si a alguien se le ocurre invitarnos a un baile?

—No sería la primera vez que os salvo de parecer unos desarrapados en una recepción oficial —repuso ella. Al cabo de unos segundos añadió en un tono más bajo, aunque no lo bastante para que yo no lo oyera—: Parece que vuelve a ser insolente. Eso es buena señal.

—La procesión va por dentro —se limitó a responderle mi padre, pero para entonces habíamos empezado a abrirnos camino por los arrabales que rodeaban Nápoles, entre las densas columnas de humo vomitadas por las fábricas, antes de sumergirnos en la ciudad.

Los años en Egipto nos habían hecho acostumbrarnos a las multitudes ruidosas y agobiantes que apenas permitían ir de un sitio a otro en coche, pero me sorprendió que el panorama de Nápoles fuera tan parecido. Ciertamente, allí no había camellos parados en medio de las calles ni olía tantísimo a especias, pero el barrio por el que nos condujo mi padre estaba tan atestado de puestos callejeros como un bazar oriental. La gente se llamaba a voces de una ventana a otra, en pasajes tan angostos que podrían estrecharse la mano si se estiraban un poco. Muchos balcones estaban atiborrados de geranios, y de las cuerdas de tender la ropa colgaban tantas prendas que daba la sensación de que la ciudad entera se preparaba para una fiesta, engalanándose con banderines de todos los colores.

Me hizo gracia darme cuenta de cómo se le había soltado la lengua a mi padre al regresar al lugar en el que se había criado. No tardó en empezar a gritarles de todo a los demás conductores, pese a que su expresión delatara que estaba pasándoselo en grande.

—Ma quanto sei imbecille, rincoglionito del cazzo! —le vociferó a un malencarado repartidor de periódicos que nos hizo frenar en seco para no arrollarle en una bocacalle.

—Eso es, sin lugar a dudas, lo más sentido que te he oído decir en la vida —comentó mi madre, aprovechando para retocarse el carmín—. Incluida tu proposición matrimonial.

—Déjale explayarse: se nota que había echado de menos todo esto. —Sonreí mientras arrancábamos de nuevo y dejábamos atrás una escultura de mármol del río Nilo, colocada en medio de la calle como si esta fuera un museo—. Me contaste que tuviste que marcharte de Italia a los dieciséis años, pero no por qué decidiste hacerlo en la bodega de un barco.

—Bueno, digamos que no tenía muchas más opciones —comentó él—. En 1891 hubo un espantoso brote de cólera en Civitavecchia que acabó con la vida del abuelo mientras excavábamos una necrópolis etrusca. El viejo estaba de deudas hasta el cuello y no me dejó más que unas cuantas liras, de modo que decidí colarme en un vapor como polizón…

—No me extraña que quisieras desaparecer si ya no te quedaba nadie con vida —dije pensativamente—. ¿Y no habías vuelto a pisar Italia desde entonces, en todos estos años?

—Claro que sí, pero sólo para trabajar en alguna otra excavación. —Parecía sorprendido de sus propias palabras—. La verdad es que no entiendo por qué no había vuelto a Nápoles. Esto no es…, bueno, no tiene el esplendor de Roma, de Florencia o de Venecia, pero cuando lo conoces de verdad, te atrapa sin remedio, se hace con tu alma y no te suelta. No sé quién dijo aquello de «ver Nápoles y después morir…».

—Del disgusto, me imagino —replicó mi madre con los ojos clavados en un grupo de mendigos que comían espaguetis a puñados, recostados a los pies de una enorme fuente.

Sólo cuando llevábamos media hora abriéndonos camino por aquellas callejuelas conseguimos desembocar en el paseo marítimo. Fue un alivio observar de nuevo el cielo abierto, que a esas horas empezaba a mancharse de un rosa aterciopelado por encima de las islas de Ischia y Capri, aunque nuestra satisfacción no duró demasiado: cuando por fin nos presentamos en el hotel Excelsior, descubrimos que no podríamos alojarnos allí.

—¿Que no les queda ni una habitación? —preguntó consternada mi madre. Llevaba dos semanas dándonos una lata tremenda con aquel lugar, cosa que entendí en cuanto eché un vistazo a los mármoles, las alfombras y la araña de cristal de la entrada—. Pero ¿cómo es posible que el hotel esté tan lleno si aún faltan meses para la temporada alta?

—La Pavlova —contestó el recepcionista con una sonrisa azorada—. El sábado bailará con su compañía en el Teatro di San Carlo y están llegando visitantes de todas partes…

—Ah, creo que Montecarlo comentó algo al respecto en el Antiquarium —respondió mi padre, y al darse cuenta de que los ojos de ella hacían chiribitas, añadió—: Ni lo sueñes.

—¿De verdad que no pueden prestarnos ni siquiera un trastero? —me quejé, dejando en el suelo las dos bolsas que sujetaba—. Con que nos pongan tres catres en un rincón…

—Mi dispiace, signorina, pero me temo que no será posible. Quizá tengan suerte si prueban en el hotel Royal, aunque tengo entendido que su majestad en persona va a alojarse en él con buena parte de su séquito, y puede que también el signor Mussolini…

—Maravilloso —murmuró mi madre mientras regresábamos al Pomodoro, que casi parecía modesto en comparación con los demás coches aparcados ante el hotel—. Tal vez habría sido sensato aceptar la invitación de Montecarlo y quedarnos con su hija y con él.

—De eso ni hablar —dijo mi padre tajantemente—. Aún no sabemos si el acuerdo con el Museo Británico llegará a buen puerto, Dora. ¿Cómo se supone que tendríamos que mirarle durante el desayuno si la negociación finalmente no sale adelante? —Y arrancó el coche para alejarnos del Excelsior—. Lo mejor será buscarnos la vida por nuestra cuenta.

Para desazón de mi madre, el recorrido por los demás hoteles no resultó más fructífero: en el Royal acababan de ocupar la última suite, en el Parker’s hacía tiempo que estaban a rebosar y en el Vesubio nos recibieron con una negativa antes incluso de acercarnos al mostrador. Hasta mi madre, que sentía auténtica pasión por las bailarinas rusas, acabó hastiada de escuchar el nombre de la Pavlova después de cada «mi dispiace».

—Definitivamente, media Italia pretende pasar el fin de semana aquí —comentó mi padre cuando nos sentamos por enésima vez en el Pomodoro—. Siento decirle esto, señora Lennox, pero más vale que se vaya olvidando de darse un baño de espuma esta noche en algún hotel de lujo. Deberíamos darnos por satisfechos con una fonda de mala muerte.

Mi madre soltó un gemido detrás de las sombrereras apoyadas en su regazo. En la torre más cercana comenzaron a repiquetear unas campanas; eran las seis menos cuarto.

—¿Por qué no probamos en la zona que hemos atravesado hace un rato? —Señalé la callejuela que partía del extremo opuesto de aquella plaza, en la que había distinguido de nuevo la escultura del río Nilo—. Parece un barrio mucho más sencillo, pero dudo que a la gente tan empingorotada como ese tal Mussolini se le ocurra buscar alojamiento en él.

—Spaccanapoli —asintió mi padre, y el rostro se le iluminó—. No es la parte más refinada de Nápoles, pero debe de contar con docenas de pensiones baratas.

—Si no hay más remedio —murmuró mi madre, y como ambos sabíamos que era lo más entusiasta que escucharíamos por su parte, nos dirigimos sin añadir nada más hacia allí.

Pronto comprendimos que lo más sensato sería abandonar el coche: las calles eran tan estrechas que nos exponíamos a arañar la carrocería en el momento menos pensado. Lo dejamos aparcado en una plazoleta presidida por un obelisco, a los pies de un palacio que no parecía haber sido repintado desde los tiempos de los Borbones, y agarramos el equipaje para continuar con nuestra búsqueda a pie.

Decididamente, aquella zona sólo podría tildarse de pintoresca; las fachadas rojas, grises y amarillas estaban tan cubiertas de desconchones que recordaban a una serpiente mudando la piel, y las contraventanas medio desvencijadas no presentaban mejor aspecto. Sin embargo, la impresión que producía todo aquello no era de decrepitud, sino más bien de un alegre desaliño. «Me recuerda a alguien», pensé divertida mientras veía cómo mi padre, con una maleta en cada mano, avanzaba unos metros por delante de nosotras, mirándolo todo con una enorme sonrisa.

—Recuerdo esa mercería como si la hubiera visitado ayer —dijo mientras señalaba emocionado un diminuto establecimiento con los escaparates cubiertos de polvo—. Vine muchísimas veces con mi tía Isabella; ella era la que nos remendaba siempre la ropa a mi padre y a mí. Es increíble que no haya cambiado prácticamente nada en treinta años.

—Supongo que la tía moriría antes de que lo hiciera el abuelo, ¿verdad? —pregunté.

—Sí, y también el tío Marco, de neumonía. Tía Isabella era la hermana pequeña de mi madre, pero no sé si se parecerían; a ella la enterraron pocos meses después de que yo naciera. Si los rumores que oí años después en casa eran ciertos, le gustaba demasiado la bebida…, tanto como para acabar en el otro barrio por su culpa.

—Es curioso que nadie haya extraído una lección moral de ello —se burló mi madre mientras trataba de sortear los riachuelos de agua de fregar que recorrían el adoquinado.

—Mis tíos nos acogieron a los dos en su casa cuando ella falleció —siguió diciendo mi padre, sin darse por aludido—. Vivíamos en una de las callejuelas perpendiculares a San Biagio dei Librai, concretamente… —Se detuvo de golpe—. Aquí. Este era el lugar.

«San Gregorio Armeno», leí en una placa incrustada en un muro tan descascarillado como los demás. La calle en cuestión era algo menos angosta, pero resultaba agobiante debido a la cantidad de puestos colocados a ambos lados. En un primer momento pensé que se trataba de pequeñas jugueterías, hasta que al acercarme a uno descubrí que eran…

—¿Belenes? —pregunté sorprendida. Había cientos de figuritas colocadas en mesas sobre caballetes de madera, algunas de medio metro de altura, otras tan pequeñas como una uña. Aunque no estaba muy familiarizada con las imágenes católicas, distinguí a la Virgen, San José y el Niño, a la comitiva de los Reyes Magos, a unos pastores cuidando de sus rebaños…—. Esto es impresionante. ¡Es la primera vez que veo tantas figuras juntas!

—Según tengo entendido, los pesebres napolitanos son famosos en todo el mundo desde hace varios siglos —comentó mi madre, deteniéndose a mi lado—. Aunque parecen tomarse unas cuantas libertades en cuanto a la representación de las escenas sagradas…

—Mira esto, hay hasta pizzeros en miniatura. —Me eché a reír mientras me agachaba para observar mejor las figuras—. ¿Te imaginas a los apóstoles cenando pizza durante…?

—Un momento…, ¿tú eres el chaval de los Lennox? —oímos de repente en italiano.

Mis padres y yo nos volvimos a la vez. Uno de los propietarios de los puestos, que estaba colocando unas casitas de corcho sobre la mesa, observaba a mi padre con los ojos abiertos de par en par. Este dejó escapar una exclamación de sorpresa.

—¿Genaro? ¿Genaro Bianchi? ¡No me lo puedo creer! —Y soltando las maletas a los pies de mi madre, se acercó para palmearle la espalda—. ¡Esto sí que es una coincidencia!

A esto siguió una entusiasta conversación que sólo entendí a medias; los dos hablaban tan rápido que no me sirvió de mucho lo que mi padre me había enseñado de su idioma natal. Otros dos hombres se les unieron al cabo de unos minutos, y cuando quisimos darnos cuenta, nos habíamos convertido en el centro de atención de toda la calle.

—Virgen santa, ¡si es que eres el vivo retrato de Patrick! —aseguró uno de los vecinos.

—¿Para qué has vuelto, chico? —terció otro—. ¿Es que vas a instalarte otra vez aquí?

—En realidad, se trata simplemente de un viaje de negocios —dijo mi padre, a quien parecía divertir de lo lindo que le llamaran «chico» con cuarenta y tantos años—. Ahora vivo en Londres con mi familia y la verdad es que nos encontramos bastante asentados.

—De eso ya nos hemos dado cuenta —replicó el tal Bianchi—. Hace treinta años que no te vemos el pelo por aquí, aunque te las ingeniaste para que no fuera fácil olvidarte…

—Parece que no te ha ido nada mal en este tiempo —dijo otro señalando a mi madre, aparentemente entretenida mirándose las uñas, y sus amatistas—. A juzgar por los tiros largos que gastáis, supongo que os quedaréis en alguno de esos hoteles para ricachones.

—Pues la verdad es que no —dijo mi padre—. No hemos encontrado ninguna habitación.

—Quizá deberías probar en el Albergo Salvi ahora que estás aquí —propuso Bianchi, cruzando sus delgados brazos—. ¿O es que también has olvidado a tus antiguos amigos?

—El Albergo… Un momento, ese era el negocio del abuelo de Fiore, ¿no? —Vi cómo mi padre arrugaba el ceño—. ¿Han conseguido mantenerlo a flote después de tantos años?

—Teniendo en cuenta que prácticamente os criasteis juntos, deberías saber que esa chica tiene madera de superviviente. Me acuerdo de cuando no medías ni esto —Bianchi puso una mano a la altura de su cadera— y te metiste en una pelea con los hijos de Andrea Corradini, el de la pescadería, durante una partida de morra. Ellos te sacaban una cabeza y eran aún más brutos que su padre, y te habrían zurrado de lo lindo de no ser porque apareció Fiore, con un puñado de piedras, y los ahuyentó como a unos perros…

Esto hizo que mi padre rompiera a reír tanto como los demás. Parecía que aquella conversación aún daría mucho de sí, así que me puse a contemplar los puestos de figurillas mientras mi madre cuidaba de las maletas. Fui merodeando sin prisas entre las atiborradas mesas, cada vez más sorprendida por la minuciosidad con la que habían sido representadas las escenas más intrascendentes. Vi un mercado completo en miniatura, un pozo del que dos jóvenes sacaban agua, un río de papel de plata junto al que pescaba un grupo de hombres, unos gitanos que bailaban con un oso…; incluso un comerciante de piel oscura tocado con un turbante hindú que me hizo apartar instintivamente la vista.

«Seguro que estas cosas le habrían parecido de lo más inadecuadas —pensé con una punzada de dolor mientras entraba en la tienda—. Me habría dicho que no entendía por qué los occidentales jugamos a las muñecas con nuestros personajes sagrados. Yo le habría contestado que al menos no tenemos relieves escadalosos en nuestros templos, y eso nos habría hecho discutir hasta que… —Sentí cómo la punzada se volvía cada vez más dolorosa—. Hasta que nos diéramos cuenta de lo mucho que estábamos divirtiéndonos».

Tardé un buen rato en regresar al mundo real y, cuando lo hice, me sorprendió que el interior de aquel local estuviera aún más abarrotado que los puestos. Tuve que avanzar de lado entre las mesas para poder observar las figuras, algunas de las cuales se encontraban ataviadas con ropajes de auténtica tela, y acababa de alzar una mano para tocar el manto bordado de una Virgen cuando me percaté de que alguien estaba mirándome en silencio.

Una mujer de avanzada edad, con la cara medio oculta por una melena desgreñada, se había detenido en el umbral de lo que parecía ser una trastienda. Cuando se apartó el pelo con unos dedos manchados de arcilla, se dejó un surco rojo en la mejilla izquierda.

—No está bien que una jovencita se pasee por ahí como si nada —me dijo en voz baja.

—Supongo que será usted quien ha realizado todas estas figuras —contesté un poco extrañada—. Siento no haberla avisado de que estaba aquí; sólo quería echar un vistazo.

Al dar un paso atrás, tiré una de las figurillas con el bolso, pero por suerte me dio tiempo a agarrarla. La anciana observó cómo la cogía al vuelo sin cambiar de expresión.

—No está bien que las muchachas anden solas —continuó—. No es seguro.

Tenía los ojos anormalmente abiertos, de un gris que recordaba al agua estancada.

—Oiga, le agradezco mucho que se preocupe por mí, pero el mes que viene cumplo dieciocho años —protesté—. Sé cómo cuidar de mí misma, y además mis padres me están…

Antes de que acabara de hablar, la mujer se detuvo ante mí, me agarró una mano y, tras coger algo de un cuenco colocado en una mesa cercana, lo apretó contra mis dedos.

—Nápoles ya no es seguro. —El aliento le olía a cerveza—. No lo será nunca más, y los ángeles ya no velan por nosotros. Se acercan cada vez más, con sus alas como puñales. —Sacudió la cabeza sin dejar de mirarme—. Cuidado, mucho cuidado.

Y regresó a la trastienda tan silenciosamente como había aparecido, dejándome con la boca entreabierta y un centenar de preguntas quemándome en la punta de la lengua.

3

—¿Dónde te habías metido? —preguntó mi padre cuando me reuní con ellos en San Gregorio Armeno—. Empezábamos a pensar que te habías despistado con tantas callejuelas.

—Lo cual habría sido el colmo, teniendo en cuenta cómo solías orientarte dentro de las pirámides. —Mi madre se quedó mirando el diminuto objeto que sostenía en la palma de la mano, recubierto aún de pegotes de arcilla—. ¿Qué es esa cochinada que tienes ahí?

—Me lo acaba de regalar la dueña de una de esas tiendas. —Al frotarlo con el pulgar, me percaté de que se trataba de un cuerno retorcido de color rojo—. Pero no sé lo que es.

—Un corno portafortuna —me explicó mi padre—. Una especie de amuleto de coral que protege de la mala suerte. La gente de esta región los usa desde la época de los romanos.

—Como si es de diamantes de Cartier —contestó mi madre, alargándome su pañuelo ribeteado de encaje—. Más te vale limpiarlo un poco si no quieres ponerte perdida de barro.

Por un segundo me planteé contarles lo que me había advertido la anciana, pero parecía estar tan chiflada que supuse que no merecía la pena. «¿Qué habrá querido decir con eso de que los ángeles ya no velan por nosotros?». Tras limpiar a conciencia el cuerno y guardármelo en un bolsillo, agarré mis bártulos para seguir a mis padres, entre el rumor de los vecinos que seguían sin quitarnos ojo, hasta el otro extremo de la calle.

La pensión de la que había hablado Genaro Bianchi ocupaba una pequeña manzana situada a la derecha de la iglesia de San Gregorio. Su fachada de color crema estaba tan desgastada como las demás, pero la aldaba con la que mi padre golpeó la puerta, en cuyo centro había una placa que rezaba «Albergo Salvi», relucía como si acabaran de bruñirla.

—¿Estás seguro de que este es el sitio? No parece estar muy concurrido. —En lugar de responderme, mi padre señaló unas muescas de la fachada que, al acercarme un poco más, identifiqué como dos eles mayúsculas—. ¡Menudo gamberro estabas hecho! —me reí.

—Un attimo, prego! —oímos gritar desde dentro de la pensión—. Arrivo subito!

Hubo un correteo sobre nuestras cabezas, unos pasos en la escalera y, al cabo de unos segundos, la dueña nos abrió la puerta. Era una mujer de unos cuarenta y cinco años, pequeña y regordeta pero aún de una considerable belleza. Llevaba un vestido con margaritas cubierto por un delantal y el pelo castaño en una trenza recogida en la nuca.

—Inglesi? —nos preguntó Fiore Salvi con una sonrisa, apoyándose en la cadera una cesta de mimbre repleta de naranjas—. ¡Esto no se ve a menudo por Spaccanapoli, pero sean bienvenidos! ¿Han venido para alquilar unas habitaciones? ¿O tal vez para la cena?

—¿Qué tal un abrazo a un viejo amigo? —contestó mi padre, sonriendo también.

Esto hizo que la mujer se quedara mirándole sin comprender nada hasta que en sus ojos oscuros y redondos acabó brillando una chispa de reconocimiento. La cesta cayó al suelo con un repiqueteo ahogado; las naranjas echaron a rodar en todas las direcciones.

—¿Lionel Lennox? —acertó a decir—. ¿Es posible que seas…, que en serio hayas…?

Durante un instante, tan breve como un parpadeo, me pareció observar cómo una sombra se posaba sobre su rostro, pero esta desapareció en el momento en que mi padre le alargó los brazos. Mi madre enarcó una ceja cuando Fiore Salvi se abalanzó en ellos.

—¡Oh, tengo que estar soñándolo! ¡Nunca pensé que volvería a verte! No he sabido nada de ti en treinta años, no creía siquiera que te acordaras de… ¡Pero mírate! —Se echó hacia atrás para observarle mejor, agarrándole la cara—. ¡Eres clavado a tu padre, idéntico!

—Ya me lo han comentado en San Gregorio Armeno, aunque probablemente fue él quien me copió a mí —ironizó mi padre, haciéndola reír a carcajadas—. Fiore, no sabes cómo me alegro de haber vuelto, aunque sólo sea durante unos días. La ciudad está llena a rebosar esta semana y casualmente me acordé de que tu abuelo regentaba esta pensión…

—Hasta hace dieciséis años, así fue —suspiró ella—, pero ahora soy yo quien lleva las riendas del negocio. Tampoco es que me vaya como para lanzar fuegos artificiales, pero en fin… —Entonces se giró hacia nosotras—. ¿No vas a presentarme a tus acompañantes?

Mi padre nos hizo un gesto para que nos acercáramos. Ante el desconcierto de mi madre, la mujer se puso de puntillas para estrecharla también a ella en un abrazo.

—¡Encantada! Esto en sí es una sorpresa aún mayor, una señora Lennox… ¿Y esta chica tan guapa es vuestra hija? —Me estampó dos besos que me hicieron sonreír; su piel olía a pasta recién hecha y a ropa limpia—. Dios santo, Lionel, no puedo creerlo. Parece que fue ayer cuando nos perseguíamos por esas calles, ¡y mira con lo que apareces ahora!

—Con suerte, tendremos tiempo para ponernos al día —dijo él. Fiore se agachó para recoger las naranjas y yo me apresuré a ayudarla—. ¿Tienes sitio para nosotros, entonces?

—Todavía me quedan algunas habitaciones disponibles en el segundo piso, aunque no están hechas aún. Se supone que de eso se encarga Barbara, la chica que me echa una mano, pero se le va el santo al cielo cada vez que la envío a comprar algo… Por ahora, lo mejor será que soltéis todas esas cosas. —Cuando acabó de colocar las naranjas en la cesta, Fiore nos indicó con la barbilla que la siguiéramos—. Espero que os sintáis a gusto aquí, aunque no se trate de un establecimiento de cinco estrellas…

—Eso no hace falta que lo jure —murmuró mi madre mientras desembocábamos en un patio presidido por un pozo de piedra a punto de desmoronarse. Mi padre le dirigió una mirada recriminatoria antes de empezar a subir detrás de Fiore la escalera adosada a uno de los laterales, en cuyos peldaños descansaba una docena de macetas con geranios.

«Esto debió de ser una antigua casa señorial, puede que incluso un palacio», pensé mientras echaba un vistazo a los recargados balcones que se abrían al patio. Su aspecto era tan destartalado como el de los demás inmuebles, pero Fiore parecía afanarse en mantenerlo impecablemente limpio. Tras dejar atrás dos rellanos adornados también con flores, nos invitó a entrar en lo que parecía ser una salita: había una mesa camilla en el centro, al lado de un brasero encendido, y las paredes estaban cubiertas de estanterías y alacenas.

—Podéis dejar aquí vuestro equipaje hasta que os entregue las llaves. El comedor se encuentra al final del pasillo, al igual que el retrete… Ah, y os recomiendo tener un poco de paciencia con la cisterna. —Fiore dejó la cesta en un aparador—. He perdido la cuenta de las veces que la he hecho reparar; empiezo a pensar que ese trasto tiene vida propia.

—Veo que todo sigue casi igual —dijo mi padre, soltando las maletas junto a un cesto de ropa pendiente de zurcir—. Me acuerdo de que tu abuelo solía pasarse las horas muertas jugando a las cartas con mi padre en esta misma salita. Muchas veces les acompañaban los transportistas que venían a comprar belenes en San Gregorio Armeno…

—Esa sigue siendo nuestra principal clientela, aunque al tener coches más rápidos no suelen pernoctar tanto aquí. ¿Habéis visto la cantidad de gente que hay en Nápoles?

—Según nos han dicho en los demás hoteles, es culpa de la Pavlova y su compañía.

—Ni la menciones —rezongó Fiore, señalando la mesa camilla. Había una colección de fotografías desperdigadas alrededor de un costurero y, al acercarme un poco más, me percaté de que todas eran de la rusa—. Barbara no habla de otra cosa desde que apareció el primer reportaje en el Corriere di Napoli. Ahora su conversación se basa sólo en tutús, medias y zapatillas de ballet… Dime la verdad, ¿yo era así de atolondrada?

—En absoluto —se rio mi padre—. No creo que hubiera una chica más espabilada en Nápoles por entonces. Por si no lo recuerdas, siempre eras la que nos salvaba el cuello…

—Y siempre conseguíais que os volviera a hablar después, pese a que no hicierais más que darme problemas. —Fiore sacudió la cabeza, aunque parecía divertirse—. Un dúo encantador, Lennox y Bevilacqua. Cuando no tenía ganas de estrangularos, os adoraba.

—Luca Bevilacqua… Me parece que me has hablado alguna vez de él. —Mi madre se cruzó pensativamente de brazos—. ¿No dijiste que era tu mejor amigo de la adolescencia?

—Yo era su mejor amiga de la adolescencia —aclaró Fiore, y le arrojó a mi padre una naranja que él cazó al vuelo—, pero ya sabes cómo son los hombres: necesitan contar con un compinche con el que poder llevar a cabo sus travesuras. Y estos dos eran como el fuego y la pólvora: por separado tenían un pase, pero cuando se azuzaban…

—Me pregunto qué habrá sido del bueno de Luca —dijo mi padre mientras se ponía a pelar la naranja—. ¿Aún sigue viviendo en Nápoles, como tú?

¿Eran imaginaciones mías o por el rostro de Fiore había vuelto a pasar esa sombra?

—Bueno…, no está exactamente en la ciudad, pero sí, supongo que sigue aquí. Pasó unos años viajando por Italia después de que tú te marcharas, aunque acabó regresando…

—¿Y dónde se ha instalado? Me encantaría tomarme unas cervezas con él y, ya que vamos a tener que esperar por nuestras habitaciones, podríamos acercarnos ahora mismo.

A juzgar por la expresión de mi madre, lo que más le apetecía en ese momento era quitarse los tacones y tumbarse en un diván hasta la hora de la cena, pero a mi padre le brillaban los ojos de un modo que me hizo adivinar que aquella era una batalla perdida.

—Lo encontrarás en Villa Angelica, una antigua casa de campo situada a las afueras de la ciudad —le explicó Fiore—. Tenéis que tomar la carretera que conduce a Pompeya y avanzar por un camino de tierra una vez que hayáis dejado atrás San Giovanni a Teduccio.

—Es la misma ruta que hemos seguido hace un rato, pero a la inversa. Bueno —mi padre dio un mordisco a la naranja—, espero que le haga tanta ilusión como a ti volver a verme, aunque no sé si voy lo bastante arreglado. ¡Nuestro Luca en una casa de campo!

—No te hagas una idea equivocada de lo que vas a encontrarte, Lionel —le advirtió Fiore en un tono más serio—. La verdad, ni siquiera sé si accederá a abrirte la puerta.

—¿A qué viene eso? —Mi padre se detuvo a medio mordisco—. ¿Le ha ocurrido algo?

—Me gustaría poder decirte que no, pero ni siquiera yo estoy segura de lo que pasa dentro de esa cabeza. Y eso que soy la única persona, según tengo entendido, a la que le permite acercarse de vez en cuando. —Con un nuevo suspiro, Fiore se quitó el delantal y lo dejó en la mesa—. Espero que, cuando volváis para cenar, lo hagáis con buenas noticias.

4