6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Penelope Quills

- Sprache: Spanisch

Segunda entrega de esta mágica serie de sirenas ambientada en el siglo XIX Dos meses después de que Penelope Quills descubriera que las sirenas existen, su vida no puede parecerse menos a la que dejó atrás en Inglaterra: ahora tiene un nuevo cuerpo que aprender a controlar, la inmensidad del océano por descubrir... y sus propios sentimientos hacia su mejor amigo. Pero las profundidades albergan aún más incógnitas. ¿De dónde ha salido ese monstruo marino que se dedica a perseguir y destrozar navíos? ¿Por qué se están produciendo tantos secuestros en las aguas fronterizas del Atlántico? Y, sobre todo, ¿qué relación hay entre su nuevo hogar y la desaparición de su madre? Mientras las tensiones en Nueva Atlántida crecen cada vez más, Penelope y Glauco tendrán que unir fuerzas para descubrir dónde se esconde el verdadero enemigo y cómo salvar, antes de que sea demasiado tarde, el equilibrio entre los Cinco Océanos.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 363

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

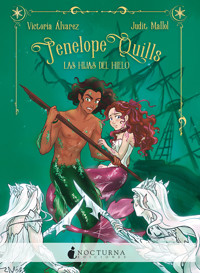

© de la obra: Victoria Álvarez, 2023

© de las ilustraciones: Judit Mallol, 2023

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: julio de 2023

ISBN: 7978-84-19680-16-7

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Para mi Iris, el primero de muchos.

Vivimos en una plácida isla de ignorancia

en medio de mares negros e infinitos.

H. P. LOVECRAF

PENELOPE QUILLS. LAS HIJAS DEL HIELO

Uno

Faltaba poco para la medianoche, el cielo estaba tan congestionado que amenazaba con desangrarse y el Atlántico parecía pelear a brazo partido consigo mismo.

Desde el faro de Puerto de la Cruz, el señor Rodríguez contemplaba, con una taza caliente entre las manos, cómo los relámpagos apuñalaban la superficie del océano. Llevaba más de cincuenta años viviendo en aquella torre, pero recordaba pocas noches más desapacibles, incluida la que acabó con el barco pesquero de su hermano durante una de las peores tempestades que habían sacudido la isla de Tenerife. Rodríguez había aprendido demasiado pronto que una luz como la suya, cuando el Atlántico dejaba de tener compasión, suponía la diferencia entre la vida y la muerte para muchos navíos; por eso le era imposible apartarse de la ventana pese a lo tentadora que resultaba la chimenea, envuelta en un resplandor de oro viejo, y la inquina con la que la lluvia golpeaba los cristales.

«No envidio nada a los que se encuentren en alta mar —pensó mientras daba un sorbito a su ron con miel. El haz del faro describía círculos en el cielo amoratado compitiendo con los estallidos de luz de los relámpagos—. Es como si el océano estuviese enfadado esta noche…, como si le hubiesen hecho algo».

Nada más pensar en aquello, otra descarga eléctrica iluminó el paisaje y el anciano casi se atragantó. «¿Qué…?».

—Padre, ¿sucede algo? —Rodríguez casi se había olvidado de que sus hijos, Antonio y José Manuel, estaban también en la salita, enfrascados en una partida de mus—. ¿A qué viene ese respingo?

—No ha sido nada —contestó el farero sin apartar los ojos del horizonte—. Un efecto de la luz, probablemente; esos dichosos rayos…

Acababa de decir esto cuando ocurrió otra vez: un relámpago rasgó la noche, el cielo se manchó de púrpura y una silueta, mucho más nítida que antes, se recortó contra los nubarrones…, solo que no pertenecía a ningún barco.

De hecho, no parecía pertenecer a nada que Rodríguez hubiera visto pese a llevar la vida entera encaramado allí arriba. «Era como si… No, no puede ser».

—Santo Dios. —Ya no era el único perplejo: Antonio y José Manuel casi habían derribado sus sillas en su precipitación por acercarse—. Eso que había hacia el oeste…

—No era mi imaginación, entonces. Es un consuelo.

—Parecía… —Saltaba a la vista que a Antonio, el mayor, le costaba dar con las palabras adecuadas—. No parecía un barco.

—¡Pero eso de ahí sí lo es! —exclamó José Manuel y, cuando los otros dos se giraron, vieron que estaba apuntando hacia el acantilado.

El corazón del anciano Rodríguez brincó en su pecho como si también se hubiera desatado un maremoto en él. Había algo en una de las ensenadas cercanas al faro: una mancha oscura contra la que se estrellaba el oleaje.

—Por los clavos de Cristo. —Cuando el haz luminoso estuvo a punto de rozarla, distinguió un inconfundible destello metálico—. ¡Una embarcación acaba de estrellarse contra las rocas! —Después de mirar a su alrededor, Rodríguez agarró un impermeable colgado de la pared—. José Manuel, ocúpate de la luz hasta que vuelva. Ven conmigo, Antonio, hay que darse prisa…

—¿Piensas salir ahí fuera con la que está cayendo? —dijo su hijo pequeño—. ¡El acantilado estará más resbaladizo que un besugo!

—Para cuando en Puerto de la Cruz se enteren de esto, la marea habrá subido y será imposible rescatar a los heridos. —Dicho lo cual, el farero empujó a Antonio hacia la escalera—. Esto también es responsabilidad nuestra.

José Manuel seguía sin parecer convencido, pero no pudo añadir nada más: después de coger un pequeño farol, su padre y su hermano descendieron a todo correr al piso de abajo y, tras abrir la puerta, se precipitaron a la oscuridad.

Para entonces, la tormenta empezaba a adquirir unas proporciones dignas de las cataratas del Niágara. Mientras se ponía la capucha del impermeable, el anciano alzó los ojos y vio que el haz del faro, que seguía peinando los alrededores, era una nebulosa agrandada por la lluvia, no muy diferente de los halos que envolvían las cabezas de los santos en las pinturas de la iglesia. «Es imposible que el timonel del barco no lo haya visto —pensó mientras Antonio lo agarraba del brazo—. ¿Cómo puede haberse estrellado así?».

Su otro hijo tenía razón: el terreno estaba tan resbaladizo que tardaron una eternidad en alcanzar el acantilado. Las rocas volcánicas, negras como la tinta de un calamar, relucían con el barniz del agua mientras bajaban hacia la ensenada, cuya arena también era oscura. El farol temblaba tanto en su mano que le pareció un milagro llegar sano y salvo abajo, aunque lo que les esperaba en la playa le hizo olvidarse de su propia temeridad.

Había una embarcación en la ensenada, en efecto, pero no del tipo que los Rodríguez imaginaban. A pesar de que las olas siguieran golpeándola, padre e hijo se percataron de que no contaba con nada parecido a mástiles ni a velas.

—Eso… —El farero se detuvo cuando unos despojos del barco centellearon sobre las rocas. «Esto es lo que la luz hacía brillar»—. No es un barco normal —susurró—, es un barco metálico.

—Un submarino, padre —contestó Antonio, igual de atónito—, como el de la novela de ese francés. Nunca pensé que vería uno…

Ahora que estaban más cerca, no les costó reconocer las placas que conformaban el casco —eran doradas, observó Rodríguez, pese a lo oxidadas que estaban— ni los complicados remaches cubiertos por una capa gelatinosa de algas. A juzgar por su deterioro, el impacto debía de haber partido la embarcación en dos, pero al anciano no le dio tiempo a decir nada más: acababa de dar un paso hacia ella cuando algo le sobresaltó.

Una compuerta metálica, junto a la que se leía la palabra Morgawr, se abrió bruscamente en el costado de babor, casi a ras de la arena.

—Aléjense de aquí… —A Rodríguez estuvo a punto de caérsele el farol cuando una silueta emergió de dentro—. ¡Aléjense… lo más rápido que puedan!

No habría necesitado escucharla para saber que era inglesa: aquel pelo rojo resultaba inconfundible. Aun así, no se parecía nada a las extranjeras que solían veranear en la isla: iba vestida con unos pantalones de hombre y llevaba un curioso artefacto, mezcla de parche y lente de aumento, sobre el ojo derecho.

—Tenemos que alcanzar tierra firme —balbuceó la desconocida tambaleándose en su dirección— antes de que esa cosa vuelva a…

—Estamos en tierra firme, señorita. —Antonio, que chapurreaba algunas palabras en inglés, se ruborizó cuando la mujer se agarró a sus brazos—. Por el amor de Dios, ¿qué le ha pasado? —Miró a su padre—. ¿Qué hacemos con ella?

Como en respuesta, otro relámpago iluminó el cielo y una silueta, la misma que habían distinguido desde el faro, apareció en el horizonte…, aunque mucho más cerca que antes, tanto que el anciano no pudo ahogar un grito.

Su imaginación no le había traicionado: por supuesto que no era un barco, era el animal más enorme que había visto en su vida. Pese a la distancia a la que estaban, los Rodríguez se dieron cuenta de que tenía el tamaño de una goleta y, cuando se impulsó desde la superficie del agua, vieron cómo describía contra los nubarrones un arco tan perfecto como mortífero antes de sumergirse de nuevo.

Sin embargo, solo duró un instante: en menos de lo que un corazón tarda en latir, el cielo se había apagado, el animal había desaparecido y la mujer del pelo rojo, que también acababa de verlo, se había desmayado en brazos de Antonio.

Dos

Mientras tanto, muy lejos de monstruos acuáticos, submarinos hechos pedazos y fareros muertos de miedo, Penelope Quills estaba inmersa en un experimento.

Lo cual no habría tenido nada de especial en circunstancias normales: era la hija de dos naturalistas, su familia entera se había dedicado a las ciencias y, en lo que casi parecía una vida anterior, ella misma había soñado con estudiar la fauna submarina. Sus hermanos la habían ayudado con más experimentos caseros de los que podía recordar, algunos bastante inocentes —como forrar con cristales un tubo relleno de abalorios para construir un caleidoscopio— y otros, un poquito menos —como usar uno de esos cristales para concentrar el calor del sol y prender fuego sin querer al escritorio de su tío Charles—.

El problema era que ahora no estaba en su Oxford natal, donde había ocurrido todo aquello, sino en el fondo del océano. Concretamente, a más de tres mil metros de profundidad.

—Está bien —dijo después de respirar hondo—, esto sí debería funcionar. Pesa mucho menos, pero tiene una forma parecida…

Nadie respondió; estaba sola en el jardín, una extensión verde esmeralda salpicada de macizos de algas multicolores. Unas corrientes peinaban el terreno, cubierto por una vegetación tan fina que recordaba al césped inglés, y arrastraban la neblina procedente de las fuentes termales que se elevaban como estalactitas sobre unas colinas.

—La presión del vapor se mantiene constante —prosiguió—, así que lo mismo sucede con las máquinas activadas por él. Si colocamos un objeto pulido sobre una fumarola… —Diciendo aquello, extendió los brazos, con los que sujetaba una cuerda en cuyo centro había una caracola agujereada. Nada más situarla sobre el chorro de vapor, esta empezó a dar vueltas sobre sí misma—. Supongo que aquí también harán los descubrimientos mediante el ensayo y el error.

Penelope miró a su alrededor hasta localizar el cuaderno en el que anotaba sus impresiones. Había empezado a hacerlo un par de días antes —se había llevado la sorpresa de su vida al descubrir que allí también escribían, practicando agujeros mediante un punzón afilado sobre pliegos de algas trenzadas y endurecidas—, pero empezaba a pensar que, con todo lo que estaba descubriendo durante su estancia submarina, podría redactar una enciclopedia.

La tecnología de Nueva Atlántida se parece a la inglesa en cuanto al empleo del vapor, aunque toda su maquinaria es subacuática: aprovechan la energía de las fuentes termales abiertas en la corteza. El agua surge a través de las grietas a una temperatura elevadísima —no tengo termómetros con los que medirla— y una presión capaz de poner en marcha los mecanismos instalados sobre las fumarolas.

Mientras escribía esto, los ojos de Penelope se posaron sobre unas esferas metálicas, semejantes a castañas pilongas, instaladas sobre las fuentes mediante unos postes verticales. Cada una giraba tan rápido como lo había hecho la caracola, aunque no eran lo único activado mediante el vapor: alrededor de las esferas había unos resortes que, al entrar en contacto con aquellos pinchos parecidos a los de las castañas, transmitían el movimiento en un radio tan amplio que Penelope no podía distinguir dónde terminaba cada cable.

La energía de una sola fumarola—siguió anotando— basta para poner en marcha hasta una docena de mecanismos. Si las demás casas se parecen a la única que conozco, deben de funcionar siguiendo el mismo principio. Es posible que Nueva Atlántida cuente incluso con distritos industriales parecidos a los de Londres.

Pros:

1. A diferencia de nuestras fábricas, esta fuente de energía no contamina. Los profesores de Melia aseguran, de hecho, que los minerales de las fuentes sirven de alimento a muchos organismos marinos.

2. No requieren mano de obra, así que aquí no hay trabajadores encadenados a las máquinas.

3. Al basarse en el movimiento continuo, no es necesario activarlas al inicio de cada jornada ni desactivarlas al final.

Contras:

Ninguno que yo sepa: esta gente es listísima.

Varios cables serpenteaban entre los macizos de algas hasta la casa construida a sus espaldas, cuya estructura recordaba a una acumulación de burbujas. Las demás viviendas de la zona, repartidas por unas colinas envueltas en el vapor de las fumarolas, tenían la misma apariencia esférica, y el rumor de mecanismos que se escapaba de ellas hizo pensar a Penelope en el traqueteo de los barrios de Southwark y Lambeth.

—Es increíble que este lugar, en lo más profundo del Atlántico —murmuró para sí misma—, tenga tanto en común con mi país…, aunque supongo —echó un vistazo a su propio cuerpo— que no es lo más raro que he visto.

Hacía un par de meses que tenía branquias en el cuello, membranas semitransparentes entre los dedos, una cola de color púrpura en vez de piernas y mechones del mismo color mezclados con sus rizos castaños, todo ello desde que le inyectaron en el brazo una sustancia creada por un coronel de la Marina británica cuando estaba a punto de morir en una alcantarilla. Penelope seguía sin tener claro cómo había escapado de Londres en compañía de unas sirenas: la transformación había sido tan brutal que apenas conservaba recuerdos de esos días. Según le explicaron más tarde, habían atravesado el océano con ella hacia la Dorsal Mesoatlántica, en cuyo centro se encontraba la capital, Nueva Atlántida, pero para entonces había caído presa de una fiebre que no le permitía ser consciente de nada: solo del frío que pasó al principio, mientras su anatomía completaba el proceso de regulación térmica, y el contacto de unos brazos que habría reconocido en cualquier parte…

—¡Penelope! —Al volverse sobresaltada hacia la casa, vio a una niña nadar hacia ella. También tenía cola en lugar de piernas, aunque mucho más pequeña y de color azul oscuro—. ¿Te ha pasado algo? De repente te has puesto colorada como un cangrejo.

—Estoy bien, Melia. —Penelope cerró el cuaderno—. Solo había salido para echar otro vistazo a vuestras fumarolas.

—Pues esos minerales no te darán de comer, así que ven a desayunar. Si mi madre se entera de que no lo has hecho, me reñirá por haberme olvidado de ti.

La hija de la generala Harpina era de la edad de Alex, el hermano pequeño de Penelope, y no podía evitar pensar en él siempre que hablaban. Había sido la generala quien la acogió en su casa, aunque no podría haberle dejado más claro que, de haber dependido de ella, no la tocaría ni con la punta de su lanza.

—¡Voy a llegar tardísimo otra vez! —se lamentó Melia mientras sus coletas negras la seguían como dos anguilas. Al colarse por uno de los orificios circulares (servían, había deducido Penelope, como puertas además de ventanas), desembocaron en una sala de estar con paredes azul pálido decoradas con delfines—. Y anoche me olvidé de los deberes… ¿Por qué te pusiste a contarme esas cosas tan curiosas?

—Eres tú quien no se calla ni dormida. —Penelope rodeó las hamacas de algas trenzadas, usadas a modo de divanes, que colgaban de la pared—. Además, los gramófonos no son para tanto.

Desde allí se accedía a otra estancia en forma de burbuja, aunque más pequeña, que empleaban como cocina. Un recipiente se agitaba sobre una protuberancia rocosa de cuyo interior, como si se tratara del pitorro de una tetera, brotaba un chorro de vapor; Melia se apresuró a retirarlo.

Las sirenas —había anotado Penelope unos días antes— también usan el vapor de las fumarolas para preparar sus guisos: sazonan el pescado, el marisco y las algas, los colocan dentro de recipientes cerrados y los calientan hasta que están cocinados. Al parecer, la gente de la capital considera una ordinariez alimentarse de cosas crudas.

No es exactamente el fish & chips, pero se deja comer.

—¿Qué clases tienes hoy? —quiso saber después de que Melia dejara el recipiente sobre una mesa en la que tomaron asiento.

—Gramática, Retórica y Matemáticas aplicadas —contestó la pequeña con la boca llena—. Las matemáticas son lo peor… Bueno, en realidad todas lo son.

—Las matemáticas son importantísimas —le recordó Penelope con seriedad—. Piensa que, de no ser por ellas, no tendríais esas máquinas de ahí fuera.

«Y en Inglaterra daríamos cualquier cosa por poder estudiarlas como vosotras», pensó mientras cogía un trozo de pescado.

—De todos modos, si no te gusta la escuela, siempre podrías alistarte en el Ejército Atlántico como el resto de tu familia…

—¿Y que todos esperen aún más de mí? No sabes la leyenda que es mi hermano en la academia militar. —Melia tragó ruidosamente lo que tenía en la boca—. Se pasarían el día comparándome con él.

Penelope se detuvo a punto de dar un mordisco. El cambio en su expresión debió de ser tan palpable que hasta Melia reparó en ello.

—Yo también me aburro sin Glauco —aseguró la pequeña—, pero seguro que regresará pronto. Esas misiones de reconocimiento no suelen durar mucho.

—Da igual —dijo Penelope, esquivando su mirada—. Lo importante es que…

En ese momento, el reloj mecánico de la sala de estar, colgado junto a una hornacina con un busto del padre de Melia, comenzó a repiquetear cuando las esferas de las fumarolas activaron los de todas las viviendas del distrito.

—La de Gramática me va a matar. —Tras meterse un pescado entero en la boca, Melia recogió sus libros de la escuela, envueltos en un hatillo de algas, y salió a toda prisa por la ventana de la cocina.

—¿No tiene miedo tu madre de que trate de escaparme? —preguntó Penelope mientras la seguía al jardín—. Es la primera vez que me dejáis sola.

—Se lo pregunté anoche, pero respondió que era imposible. Dijo que le gustaría verlo, que nadas peor que una ostra y, mientras siga siendo así, no irás ni a la vuelta de la esquina. —Penelope apretó los labios, pero Melia ya se alejaba—. ¡Nos vemos a la hora de comer!

En unos segundos, su silueta se había confundido con las de los peces y la muchacha se quedó sola en el jardín. Muchas otras sirenas dejaban sus viviendas —algunas, de la edad de Melia, para ir a la escuela; las adultas, para dirigirse a sus puestos de trabajo— haciéndola sentirse aún más desubicada mientras, procurando no estamparse contra el marco de madreperla de la ventana, regresaba a la sala de estar.

El busto del padre de Melia le devolvió la mirada desde la pared, aunque no se parecía nada a la que solía dedicarse su esposa: había algo en sus ojos de mármol, pese a haber sido esculpidos sin pupilas, que le recordó demasiado a los de cierta otra persona. «Me has dejado sola —pensó Penelope con un nudo en el estómago—. Me salvaste cuando estaba a punto de morir, me trajiste a tu propio mundo… y, cuando más te necesitaba, me abandonaste».

Quizá fuera eso lo que había cambiado: que la Penelope que había conocido en Inglaterra era ahora una criatura normal para él, una sirena como cualquier otra… «Salvo por el hecho de ser la más torpe del Atlántico».

—Mientras siga siendo así, no irás ni a la vuelta de la esquina. —Las palabras de Harpina sonaron aún más ácidas en sus propios labios—. Bueno, eso habrá que verlo.

Un remolino de burbujas se extendió tras ella al girar sobre sí misma. Después de regresar al jardín —tras chocar otra vez con la ventana y llevarse por delante uno de los macizos de algas—, Penelope alzó la mirada hacia el resplandor, casi imperceptible a esas horas, que brillaba sobre su cabeza.

El sol continuaba ahí arriba, una promesa dorada al otro lado del agua. La distancia a la que se encontraba era demasiado grande —ni siquiera habría podido distinguirlo de no haberse acostumbrado sus ojos a la penumbra abisal—, pero también era el recordatorio de lo que había dejado atrás…, una vida y unos sueños que, en ese momento, parecían tan lejanos como el propio astro.

Antes de darse cuenta de lo que hacía, había vuelto a apretar los labios y, con un coletazo, se había impulsado hacia lo alto. La inercia casi la hizo caer de espaldas, pero dio otra sacudida mientras se elevaba sobre la espesura y unos bancos de peces se apartaban a su paso. «Puede que no esté tan lejos —pensó mientras levantaba un brazo. Su mano se perfiló en negro contra el resplandor del sol, idéntica a la que tenía antes salvo por las membranas entre sus dedos—. Puede que consiga alcanzar la superficie… y, una vez fuera, alguien…».

Sin embargo, no pudo avanzar más: una mano más grande que la suya, salpicada de escamas verdes, se cerró alrededor de su muñeca, una voz la saludó con un «Es un poco temprano para salir de excursión, ¿no crees?» y, cuando se volvió con un sobresalto, vio que Glauco acababa de aparecer a su lado.

Tres

Durante aquellos dos meses en el fondo del océano, su rostro había sido lo que más se había paseado por la mente de Penelope, pero no recordó lo mucho que se le aceleraba el corazón al ver a Glauco hasta que volvió a tenerlo ante sí.

—¡Tú! —Su primer impulso fue arrojarse en sus brazos, pero el rencor la hizo detenerse a tiempo—. ¿Quién te crees que eres? —exclamó en cambio, y le asestó un empujón en el pecho—. ¿Quién te crees que eres para aparecer así?

—¡Ay! —Glauco se tambaleó hacia atrás, confundido—. Penelope, ¿qué…?

—Después de escabullirte —la chica le dio otro golpe—, de desaparecer sin decir nada —otro más—, sin un mensaje —otro más—, ni una explicación…

—Sé que debería haberte dicho algo…, y quise hacerlo, te lo prometo, pero…

—¿… te atreves a regresar como si no hubiera pasado nada? ¿Tienes idea de cuánto te he echado de menos, de lo sola que he estado sin ti?

Al escuchar esto, Glauco pareció más desconcertado que con los empujones.

—¿Me has… echado de menos? —Pero enseguida añadió con una sonrisa maliciosa—: Debería haberlo imaginado; mi presencia resulta irresistible.

—Lo que es irresistible son mis ganas de arrearte un mamporro.

Penelope se arrojó contra él, pero el impulso la hizo girar como una peonza. Conteniendo la risa, Glauco la ayudó a enderezarse.

—¿Por qué tuviste que dejarme sola? —continuó ella en un tono muy distinto—. Cuando me desperté, tu madre era la única que seguía a mi lado. Le pregunté dónde estabas, pero solo me dijo que te habías marchado con el ejército…

—Y era verdad —reconoció Glauco—, aunque nadie me obligó a hacerlo.

Los ojos de Penelope se clavaron en el tatuaje de su hombro derecho: el emblema de Nueva Atlántida, un tridente inscrito dentro de una luna.

—Fui yo quien le pidió a mi superior, el capitán Briareo, que me permitiera acompañarle en una de sus misiones. Tenía miedo de que… —Glauco titubeó antes de confesar—: Tenía miedo de que me odiaras al despertar.

—¿Odiarte? —Penelope abrió mucho los ojos—. ¿Por qué iba a odiarte?

—Mientras estabas inconsciente, no dejaba de pensar que todo había sido culpa mía: que hubieras tenido que dejar a tu familia, que no pudieras regresar nunca a Oxford… —Cuando el muchacho negó con la cabeza, su cabellera negra entreverada de verde ondeó a su alrededor—. Si no te hubiera puesto esa inyección que le robamos al coronel Hardcastle, aún seguirías siendo humana.

«¿Por eso no se ha atrevido a volver antes?» —pensó Penelope, cada vez más perpleja—. ¿Creía que estaba esperando a que apareciese para echárselo en cara?».

—Si no lo hubieras hecho —le corrigió—, habría muerto ahogada en aquella alcantarilla. Me ayudaste a seguir respirando, Glauco. Me salvaste la vida.

—Supongo que tienes razón… —Tras unos segundos en los que no hicieron otra cosa que mirarse, el muchacho preguntó—: ¿No estás enfadada, entonces?

—Solo si vuelves a escaparte, y mi furia inglesa será terrible.

Cuando Glauco sonrió, los ojos se le iluminaron aún más, dos espejos verdes que parecían contener toda el agua de los Cinco Océanos.

—Lo tendré en cuenta, aunque no creo que llegues muy lejos nadando así.

—Estoy haciendo lo que puedo —se defendió ella—. Me gustaría verte manteniéndote en pie dos meses después de haber conseguido unas piernas.

—El truco está en aprender a usar cada aleta. —Mientras decía esto, Glauco comenzó a describir un círculo a su alrededor, nadando de espaldas—. La caudal es la más importante —sacudió la cola—, ya que sirve para impulsarnos…

—Eso lo sé de sobra. —Penelope se cruzó de brazos—. Te recuerdo que llené un cuaderno entero con lo que me explicaste acerca de vuestra anatomía.

—Una cosa es la teoría y otra, la práctica. Con las aletas laterales —Glauco sacudió las dos situadas a la altura de sus caderas— puedes cambiar de dirección y, una vez encuentras el rumbo —dio otra vuelta en torno a ella, girando sobre sí mismo—, lo mantienes con la aleta dorsal. Prueba a sacudirlas una tras otra.

A regañadientes, Penelope hizo lo que le pedía, aunque no consiguió nadar en línea recta hasta que él la agarró de la cintura. «Esto va a ser más complicado que aprender a montar en biciclo», pensó mientras rodeaban poco a poco la casa.

—Melia tenía razón —se lamentó al cabo de un rato—. Mientras esto se me siga dando mal, no podré poner un pie…, una aleta… fuera de vuestro jardín.

—Espera, ¿eso significa que has pasado todo el tiempo aquí? ¿Todavía no has estado en Nueva Atlántida? —Y, cuando negó con la cabeza, Glauco hizo que le rodeara el cuello con los brazos—. Hay que poner remedio a eso.

—Un momento, ¿qué estás…? —Pero las palabras de ella se convirtieron en un grito cuando Glauco, tras echársela a la espalda, se impulsó hacia lo alto.

La rapidez con la que se elevaron inundó de burbujas el fondo marino. Al dejar atrás los macizos de algas, una colina cuajada de casas apareció ante los ojos de Penelope, rodeadas por jardines parecidos al de Glauco; y por encima de la espesura, brillando como una caracola inundada de luz, distinguió la inconfundible silueta de la capital. La muchacha dejó escapar otro grito cuando su amigo se precipitó, ganando aceleración a cada segundo, en aquella dirección.

—¿Se puede saber… cómo eres capaz… de nadar así?

—Es muy distinto hacerlo cuando no estás encerrado en un tanque —se burló Glauco, y extendió los brazos—. Soy el rastreador más rápido de mi regimiento, así que agárrate con fuerza; esto va a ser bastante movido.

Ahora Nueva Atlántida estaba más cerca, tanto que podían reconocer cada uno de los puntos de luz que, en la distancia, la envolvían como un aura refulgente. La avenida principal describía una espiral, iluminada por cientos de esferas gelatinosas rellenas de algas, y Penelope se abrazó más a Glauco cuando este comenzó a ascender, cada vez más rápido, hacia la cumbre.

Pasaron como una exhalación entre unos surtidores de vapor, mucho más potentes que el de la casa de su amigo, y Penelope se dio cuenta de que las esferas colocadas sobre ellos — «eolípilas», las llamó Glauco— accionaban tantos resortes que un claqueteo metálico inundaba la zona. Dejaron atrás el distrito industrial, cuyas máquinas también repiqueteaban por efecto del vapor, y se adentraron entre las cúpulas adornadas con nácar, coral y conchas y las columnatas perladas de los barrios residenciales. Algunas sirenas se pusieron a gritar cuando atravesaron un mercado, dejando un remolino de burbujas a su paso, y serpentearon alrededor de una enorme escultura de Poseidón situada en el centro de lo que parecía una plaza. Vieron desfilar templos con frontones y teatros semicirculares, arcos de triunfo y urnas sobre pedestales, y Penelope no pudo contener un nuevo alarido, esta vez de euforia, mientras describían una vertiginosa curva alrededor del palacio real antes de sumergirse en la espesura.

—Estos son los Jardines de Anfítrite —le explicó Glauco aminorando un poco la velocidad. También se encontraban repletos de aquellas extrañas algas que los hacían asemejarse a oasis de luz—. No te me habrás mareado, ¿verdad?

—Por supues…, por supuestísimo que no —jadeó Penelope, pero, cuando se soltó despacio de su cuello, se bamboleó tanto que Glauco volvió a reírse.

Comparado con los demás jardines que habían visto, aquel era tan grande que podría pasar por una selva. «Ven conmigo», dijo el muchacho mientras la agarraba de la mano para conducirla a través de unas glorietas, decoradas con esculturas de nereidas y tritones, hacia una zona aún más luminosa.

Al apartar una cortina de algas azules, a Penelope se le abrió la boca. Las plantas debieron de reaccionar a su roce, porque el claro en el que acababan de desembocar resplandeció como el interior de un zafiro.

—Las llamamos «flores fantasma» porque brillan en la oscuridad.

«Como las médiums dicen que ocurre con los espíritus», pensó la muchacha, demasiado fascinada para mostrarse escéptica.

—Se alimentan de los minerales arrojados por los surtidores —siguió explicando Glauco—, por eso no necesitan la luz del sol.

—¿Es nuestro contacto lo que las hace resplandecer así?

Cuando Penelope estiró un dedo, dubitativa, el arbusto que tenía más cerca pareció cobrar vida, encendiéndose como si estuviera cubierto de luciérnagas.

—Es el movimiento —contestó él—, por eso las cultivamos en los lugares donde hay más corrientes, para que nuestros jardines siempre reluzcan.

Al ver que no se atrevía a tocar nada más, Glauco la sujetó de la mano para deslizar sus dedos, muy despacio, por otra cortina de algas. Una cascada de luz las recorrió de arriba abajo, pasando del rosa a un morado incandescente. Conteniendo el aliento, Penelope acarició otra alga, y después una segunda, y una tercera; y con cada color que florecía ante ella, su sonrisa se volvía mayor, hasta que el entusiasmo le hizo tomar impulso para sumergirse entre las plantas.

Fue como atravesar un océano de luz, como nadar entre las estrellas. Una sucesión de púrpuras, verdes turquesa y azules casi eléctricos la siguió como una estela, despertando con cada roce de sus escamas, y cuando giró sobre sí misma para mirar hacia lo alto, creyó estar suspendida en el espacio infinito, flotando entre nebulosas y constelaciones desconocidas.

—Nunca habría imaginado que tu mundo pudiera ser tan hermoso —susurró sin dejar de deslizarse de espaldas. Al sacudir la cola, una de las plantas desprendió una fosforescencia que lo inundó todo de escarlata—. Que pudiera haber tanta belleza en las profundidades…, tantas luces en la oscuridad.

—Cuanto más profunda es, más deslumbrante resulta la luz. —La cabeza de Glauco apareció a su lado; también se había adentrado en la espesura—. Podrías aprender a ser feliz aquí, conmigo…, con todos nosotros —se apresuró a añadir.

Pese a estar bocabajo, Penelope advirtió cómo la estaba mirando, con una mezcla de inquietud y esperanza, y supo por qué la había llevado a ese lugar.

—Ya no es solo mi mundo —siguió diciendo él—. También es el tuyo.

—Glauco, nunca lo será. —Penelope sacudió la cabeza—. Para tu gente no dejaré de ser una intrusa y yo tampoco podré verme de otro modo.

Oxford regresó a su memoria, aquel Oxford envuelto en la niebla y la nieve, con sus chimeneas encendidas, su padre estudiando en una butaca, Alex riéndose con ella en la alfombra… El entusiasmo de Penelope se apagó a la vez que las algas, dejando en su lugar un vacío que pesaba más que el plomo.

—Pero ahora eres de los nuestros —insistió Glauco, y se dio la vuelta con un coletazo para ponerse ante ella—. El océano se ha convertido en tu hogar…

—Sigo siendo humana, y nada podrá cambiar eso.

—No. —Glauco agarró de nuevo su mano, esta vez para apretar su palma contra la de la muchacha. Los dedos de Penelope eran más pequeños, pero sus membranas coincidían con las de él—. Mira —susurró Glauco—. Somos iguales.

—¿Y de verdad piensas que podría amar un hogar que no he elegido? Por bonito que sea, por muy acogedor que resulte, ¿dejaría de suponer un destierro?

Había tanto dolor en su voz que Glauco no supo qué contestar, aunque tampoco le habría dado tiempo a hacerlo: en ese momento, sus ojos se posaron sobre algo situado tras ella con una expresión alarmada que la hizo girarse.

Una armadura enorme, con unas hombreras en forma de aleta y una coraza cubierta de escamas, se había detenido a sus espaldas. Cuando la muchacha alzó la mirada, se encontró cara a cara con la madre de Glauco, la generala Harpina.

—Os he visto pasar desde el palacio —se limitó a decir. Como siempre que estaba frente a ella, su ceño fruncido hizo encogerse a Penelope—. La mitad de Nueva Atlántida debe de haberlo hecho, en realidad. Entre los muchos talentos con los que nació mi hijo, la discreción brilla por su ausencia.

En la media luz que se desprendía de las plantas, las cicatrices de su rostro —mordeduras de tiburón, según Melia— resultaban aún más intimidantes.

—Solo estábamos dando un paseo, madre —dijo Glauco—. Me encontré con Penelope al regresar a casa y me dijo que aún no había estado en la ciudad…

—Ya sabes nadar, por lo que veo. —Una arruga apareció entre las cejas de Harpina al mirar a Penelope—. Como si no tuviéramos suficientes problemas.

«Esta señora es capaz de atarme con una correa», pensó la chica.

—En fin —continuó—, no he venido hasta aquí para llevaros a casa a rastras, aunque ganas no me faltan. Su majestad ha solicitado reunirse contigo.

—¿Su majestad? —se asombró Penelope—. ¿Se refiere a… la reina Asterodia?

—La última vez que lo comprobé, en efecto, era ella. Y está más ocupada de lo que podrías imaginar, así que —esta vez fue la generala quien la agarró de la muñeca—, si no quieres dejarme en evidencia, empieza a menear esas aletas.

Cuatro

Mientras tanto, en la isla de Tenerife, el Atlántico parecía haber firmado una tregua con la costa y las olas habían dejado de estrellarse contra ella. La mañana era sorprendentemente soleada, tanto que casi hacía daño contemplar el agua, y los restos metálicos desperdigados a los pies del acantilado brillaban como joyas mientras la náufraga inglesa se afanaba, herramienta en mano, sobre uno de ellos.

«Parece mentira que se trate del mismo océano que ayer estuvo a punto de matarme. —El viento que había seguido soplando durante la noche se había llevado consigo los nubarrones, reducidos a una cenefa algodonosa al otro lado de la isla, y el agua centelleaba como en uno de esos cuadros tan modernos que pintaban los franceses—. Cualquiera que no hubiera estado aquí diría que es inofensivo…, que no alberga ninguna de las cosas que sé que se esconden en él».

Costaba creer en criaturas abisales en una mañana como aquella, con la espuma del Atlántico acariciando la playa y el blanco del faro reluciendo sobre la pendiente de roca volcánica. Allí era donde la inglesa había pasado la noche después de que el anciano Rodríguez la envolviera en una manta y sus hijos le prepararan una cena caliente. En cuanto la tormenta se había retirado, no obstante, le había faltado tiempo para regresar a la ensenada en la que continuaba encallado su submarino, o lo poco que quedaba de él: después de casi seis horas trabajando con sus restos, empezaba a asumir que su pobre Morgawr tardaría bastante en volver a hacerse a la mar.

—Siento interrumpirla —oyó decir de repente con un fuerte acento español—, pero el farero me ha dicho que la encontraría aquí.

Pese a lo cegadora que resultaba la luz, observó que se trataba de una mujer unos años más joven que ella, de unos treinta como mucho; llevaba unos pantalones de lona parecidos a los suyos y una camisa ancha ceñida a la cintura.

—Bonito tatuaje —saludó la inglesa mientras se limpiaba la grasa de las manos—. Supongo que usted será Idaira Santana.

—Y usted la Maribelle Moss de la que tanto me han hablado los Rodríguez. —La recién llegada señaló su ojo con el mentón—. Bonito parche, o monóculo…, o lo que sea.

Tenía la piel bronceada y los ojos tan negros como el pelo, recogido en una coleta muy tirante que descendía hasta su cintura. Al mirarla más de cerca, la inglesa reparó en que el tatuaje de su mejilla derecha era una rosa de los vientos con la misma marca en todos los puntos cardinales: la N del norte. «Esto promete».

—Menudo estropicio tiene aquí —comentó Idaira mientras la seguía hasta un espacio despejado entre los restos. Las herramientas que Moss había estado usando seguían sobre la arena—. No tengo ni idea de cómo funcionan estos trastos, pero tardará lo suyo en repararlo.

—Al menos estoy viva, aunque de milagro. Por eso necesito un barco, y con urgencia; debo regresar cuanto antes a alta mar.

«Un barco discreto —fueron las palabras exactas que le dijo al señor Rodríguez—, lo cual significa que no me interesa la honradez de su capitán tanto como lo rápido que resulte».

—Sé que todo esto le parecerá bastante extraño —continuó—, y entendería que se negara a aceptar sin tener claro lo que me traigo entre manos.

—Nunca he sido de hacer demasiadas preguntas y el pago que ofrece me parece bien. —Idaira se encogió de hombros—. Es suficiente para mi tripulación.

—Suena como si fuera una pirata…, la hija perdida de Barbanegra o algo así.

—El contrabando es una ocupación más honrada y, por el momento, mucho más lucrativa. —«Pues sí que están bien relacionados los Rodríguez», reflexionó Moss—. Cuando dice que necesita regresar a alta mar —continuó Idaira—, me imagino que se refiere a la misma ruta que estaba siguiendo anoche. Antonio me contó que su submarino se dirigía hacia Cabo Verde antes de que la tormenta lo empujara contra nuestra costa. ¿Es ese el sitio al que quiere que la acerquemos?

—No exactamente… En realidad, no me dirigía a ningún puerto ni estaba siguiendo el rastro de ninguna otra embarcación, solo el de una compatriota mía.

Moss se agachó junto a los restos del submarino para sacar del interior de una caja de madera un papel doblado por la mitad.

—Esto apareció en un periódico inglés poco después de Nochebuena —siguió explicando mientras se lo alargaba a Idaira—. Unos días más tarde, tuve que abandonar el país.

En la parte superior del papel, un recorte de la Pall Mall Gazette tan húmedo que parte de la tinta se había desdibujado, había un retrato de una adolescente de tirabuzones oscuros. Idaira le echó un vistazo antes de centrarse en el artículo.

Continúa la consternación entre los vecinos de Oxford por la desconcertante desaparición de una muchacha el pasado 24 de diciembre. Penelope Diana Quills —14 años de edad, pelo castaño y rizado, ojos azules— fue vista por última vez en torno a las 19:00 en el domicilio familiar, situado en el número 36 de Queen Street. Scotland Yard se está ocupando de la investigación, si bien no ha habido novedades en los últimos días con respecto al misterioso rapto. Sus parientes han rehusado dar más detalles, pero ofrecen una recompensa de 50 libras a quien sea capaz de proporcionar alguna pista sobre el paradero de la chica.

—Penelope Diana Quills. —Tras observar de nuevo su retrato, Idaira le devolvió el recorte de periódico a Moss—. No he oído hablar de ella en mi vida.

—Lo cual le viene de perlas a la Marina británica. Concretamente, a cierto coronel llamado Hardcastle, presidente de la Sociedad Submarina de Oxford.

—Ah, así que de eso se trata: un conflicto interno de la aristocracia. Ahora entiendo por qué una dama se interesa por la desaparición de una cría cualquiera.

Moss, que había empezado a doblar el recorte, se detuvo al escucharla.

—¿Qué está tratando de decir? ¿De dónde ha sacado que yo…?

—He visto mucho mundo, puede que más de lo que me gustaría —contestó Idaira—, y sé reconocer el pedigrí de los poderosos. Nada más ponerle los ojos encima, me di cuenta de que usted pertenecía a la nobleza.

—Si lo dice por lo caros que son estos trastos —Moss dio una palmadita a uno de los restos del submarino—, podría haberme conformado con robarlo…

—Tiene el acento de las señoritingas de Kensington, la manera de moverse de quien ha sido presentada en la corte y la confianza de alguien que se codea con los miembros del Parlamento. Incluso eso que lleva en la cara —Idaira señaló el artefacto que le cubría el ojo derecho— parece sacado de una joyería, por no hablar de sus manos. —Dio un paso adelante para sujetar las de la inglesa—. Se nota que nunca ha tenido que trabajar para ganarse el pan.

Las de la contrabandista, además de ser más morenas, estaban cubiertas de callos. Ambas se quedaron mirándose, rodeadas por los graznidos de las gaviotas, hasta que la inglesa sonrió.

—Es lady Maribelle Moss, en realidad, pero no es necesario que me llame así. Cada vez lo hace menos gente desde que mi padre me desheredó.

—Prefiero trabajar para una oveja negra que para una remilgada. —Cuando Idaira también sonrió, el tatuaje se contrajo sobre su mejilla—. ¿Tenemos un trato?

—Por supuesto —dijo Moss—, de mujer de negocios a mujer de negocios.

Entonces ambas se estrecharon la mano y, mientras lady Moss se agachaba para guardar el recorte, Idaira tuvo un atisbo de lo que había dentro de la caja: cuadernos de notas empapados, instrumentos de navegación y un retrato ovalado en el que, a pesar de las resquebrajaduras del cristal, reconoció el rostro de una mujer de pelo rubio…, un rostro demasiado parecido al de la chica de la Pall Mall Gazette.

—Trataré de avanzar en la reparación antes de ponernos en camino —continuó lady Moss—. ¿Cuándo cree que podríamos partir?

—Mañana mismo, pasado mañana como muy tarde. Una contrabandista siempre tiene su embarcación a punto; es la única manera de prosperar en esto.

—Deduzco entonces que la tormenta de anoche no le causó ningún daño.

—Mi Arminda, por suerte, estaba bien resguardado en una cala. —Los ojos de Idaira se apartaron del retrato cuando lady Moss cerró la caja—. En Puerto de la Cruz cuentan cosas bastante raras sobre el accidente que sufrió.

—Bueno, no creo que se acerquen muchos submarinos por aquí. A juzgar por la cara del señor Rodríguez, era el primero con el que se topaba en su vida…

—No me refiero a su embarcación, sino a los motivos por los que encalló en las rocas. El hijo menor del farero tiene la lengua muy larga. —Ahora los ojos de Idaira se volvieron a clavar en el de lady Moss—. Dice que un monstruo marino la persiguió hasta la costa. Que los tres lo vieron a la luz de los relámpagos.

Esta vez, los graznidos de las gaviotas fueron aún más ensordecedores.

—¿Y usted cree que es verdad? —preguntó la inglesa.

—Acabo de decirle, Moss, que he visto muchas cosas —Idaira se cruzó de brazos—, pero todas eran tan reales como usted o yo. Tendría que salir del agua un ejército entero de krakens para obligarme a… ¿A qué diantres viene esa sonrisa?

—Es solo que, si no cree en la existencia de monstruos marinos, tampoco lo hará en la de las sirenas. —Y cuando Idaira alzó una ceja, la sonrisa de lady Moss se ensanchó—. Voy a necesitar que me ayude con otro trabajito antes de partir.