Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Paul Zsolnay Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

„Der Franz ist ein Wunder! Ich kenne kaum jemanden, der so viel weiß wie er, aber er bringt das mit einer solchen Leichtigkeit, Anmut und einem solchen Witz vor, wie eben manchmal wohlbeleibte Menschen tanzen können. Unnachahmlich.“ Elfriede Jelinek

Im Rausch fiel der Bänkelsänger Markus Augustin einst in die Pestgrube und wäre dort begraben worden, wäre sein Lallen nicht gehört worden. Man holte ihn heraus, und unversehrt zog er weiter um die Häuser.

Franz Schuh ist in vielem das genaue Gegenteil des lieben Augustin. Was die beiden aber gemeinsam haben, beweist dieses unnachahmliche Buch: Lachend bietet es dem Schicksal die Stirn, rückt ihm zum einen metaphysisch, zum anderen ganz konkret auf den Leib, indem es die Dialektik von Lachen und Sterben an Beispielen aus der Populärkultur (Helmut Qualtinger, Otto Schenk, Lukas Resetarits u. a.) zeigt. Einzigartig und funkelnd ist die stilistische Brillanz von Schuhs schonungslosen Sätzen – „Alle vermehren sich, ich reduziere mich, jeden Tag werde ich weniger.“

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 404

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Über das Buch

»Der Franz ist ein Wunder! Ich kenne kaum jemanden, der so viel weiß wie er, aber er bringt das mit einer solchen Leichtigkeit, Anmut und einem solchen Witz vor, wie eben manchmal wohlbeleibte Menschen tanzen können. Unnachahmlich.« Elfriede JelinekIm Rausch fiel der Bänkelsänger Markus Augustin einst in die Pestgrube und wäre dort begraben worden, wäre sein Lallen nicht gehört worden. Man holte ihn heraus, und unversehrt zog er weiter um die Häuser.Franz Schuh ist in vielem das genaue Gegenteil des lieben Augustin. Was die beiden aber gemeinsam haben, beweist dieses unnachahmliche Buch: Lachend bietet es dem Schicksal die Stirn, rückt ihm zum einen metaphysisch, zum anderen ganz konkret auf den Leib, indem es die Dialektik von Lachen und Sterben an Beispielen aus der Populärkultur (Helmut Qualtinger, Otto Schenk, Lukas Resetarits u. a.) zeigt. Einzigartig und funkelnd ist die stilistische Brillanz von Schuhs schonungslosen Sätzen — »Alle vermehren sich, ich reduziere mich, jeden Tag werde ich weniger.«

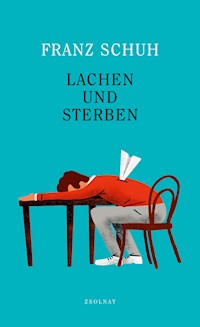

Franz Schuh

Lachen und Sterben

Paul Zsolnay Verlag

Inhalt

2020

Tot in Wien

»Lebenshilfe Wien« (Für Do)

Der Tod im Haus

SOKO Donau

Taubenvergiften im Park. Über den Wiener Schmäh

Der Blues

Unser Wien. Eine Anleihe bei Karl Kraus und Elias Canetti

Blendung heute

Mein Österreich

Notizen auf Kur

Die Gesellschaft der Gierale

Fragmente der Eitelkeit

Fragmente der Einsamkeit

Rembrandt im Selbstbildnis

Der Tod des Vaters

Versuch über einen Publikumsliebling

»Das österreichische Antlitz erscheint.« Zu Helmut Qualtingers Bedeutung

Der Herr Karl und andere Herren

Da Korl

Schmähführen. Über Lukas Resetarits

Über Philosophie und Schauspielkunst

Alles Theater!

Ringsgwandl

»Das Komische ist von Natur aus kalt«

Alte Leier

Erste Liebe

Carmen

Hummelflug

Aufzeichnung zur Lage am Weltasthmatag (5. Mai 2020)

Alte Donau

Erledigt

Josephinum. Rasch verrinnt das Leben

Nach Russland oder Der Tod als Zufallstreffer

In Wien kommt der Tod mit dem Taxi

Chanson. Eine Hommage an Charles Aznavour

Glücksvögel

Todesengel. Ein Lesetheater (Für Silvia)

Editorische Notiz

Die Zeit kommt nicht, sie vergeht.

Die Schwarzwaldklinik (1985)

2020

In diesem Winter

und in dem Winter davor

habe ich kein einziges Mal

meinen Wintermantel getragen.

Das war vielleicht ein Glück!

Denn ich bin wieder einmal dicker geworden,

dicker, als ich damals war,

in dem Jahr, da ich den Mantel kaufte.

Vielleicht hätte er mir nicht mehr gepasst,

obwohl ich jeden Mantel größer kaufe,

als gerade angemessen wäre.

»In weiser Voraussicht«, wie man sagt.

Die Frage ist in diesem Frühling ohnedies überholt.

Es kursiert die Nachricht,

dass manche Leute zur »Risikogruppe« gehören.

Die muss man entweder schützen

oder ihrem Schicksal überlassen.

In meiner Quarantäne

benötige ich keinen Mantel,

nicht einmal eine Jacke.

Hemden oder T-Shirts genügen

die nächsten drei Monate.

Vielleicht muss ich länger so auskommen.

Zum Trost ist draußen Frühling.

Manchmal scheint die Sonne,

und es ist schon sehr warm.

Tot in Wien

»Schock am Dienstag: Während der Fahrt polterte plötzlich ein Sarg aus einem Fahrzeug der Wiener Bestattung auf die Straße und zersplitterte. Der Transporter war gegen 11 Uhr auf der Atzgersdorfer Straße, Ecke Riedelgasse, unterwegs, als sich aus bislang ungeklärter Ursache die Ladetür öffnete. Der Sarg hätte aus Lainz in die Bezirksbeisetzungskammer Favoriten gebracht werden sollen. Genauere Details zu dem/der Verstorbenen werden von der Wiener Bestattung aus Rücksicht auf die Hinterbliebenen nicht veröffentlicht. Die Straße sei in diesem Bereich sehr steil gewesen, man gehe derzeit von einem technischen Defekt aus. Bei dem Klein-Lkw von Mercedes handelt es sich um einen ›Fourgon‹, wie das Fahrzeug im Bestatterjargon bezeichnet wird. Mit diesem werden regelmäßig Verstorbene von den Kühlhäusern der Spitäler zu Leichenhallen transferiert. Der gekühlte Transporter bietet Platz für insgesamt zehn Särge — bei dem heutigen Vorfall war nur eine Leiche an Bord. Der Fahrer, der alleine von Hietzing auf dem Weg in eine Bezirksleichenkammer in Liesing war, reagierte pietätvoll und richtig, indem er die Leiche in einen Sanitätssarg umbettete und den zerborstenen Holzsarg so gut wie möglich abdeckte. Die Angelegenheit war in etwa zehn Minuten erledigt, auch durch die Unterstützung alarmierter Kollegen. Der oder die Tote blieb ›unversehrt‹. Die Angehörigen, sofern es welche gibt, würden über den Vorfall informiert. ›Wir sind untröstlich, dass das passiert ist‹, beteuerte der Sprecher der Wiener Bestattung. Dass die Verriegelung der hinteren Türe defekt ist, sei klar. Wieso sie versagt hat, weiß man nicht genau. Auf der steilen Rosenhügelstraße wäre der Sarg jedenfalls aus dem offenen Transporter gerutscht. Dem Fahrer könne man einen technischen Defekt nicht vorwerfen. Er erlebte unschöne Minuten am Dienstagvormittag: Damit nicht genug, dass der Sarg auf der steilen Rosenhügelstraße aus dem Wagen rutschte. Da sich der Tote in einem Holzmodell befand, zersplitterte der Sarg auf der Straße. Der Vorfall wurde vom Sprecher der Bestattung Wien bestätigt mit dem Hinweis, dass so ein Vorfall trotz 30.000 jährlich durchgeführter Fahrten noch nie vorgekommen sei. Glück im Unglück: Der Fahrer des Leichenwagens brauste nicht davon, sondern bemerkte den Vorfall sofort und bettete den oder die Verstorbene — Details werden nicht bekannt gegeben — mit zu Hilfe gerufenen Kollegen in einen Sanitätssarg aus Metall um. Der zersplitterte Holzsarg wurde pietätvoll abgedeckt. Als Ursache des tragischen Missgeschicks wird ein technischer Defekt genannt, da der Wagenlenker vor Fahrtantritt die Türe vorschriftsmäßig verriegelte. Die Hinterbliebenen des transportierten Toten wurden verständigt, beziehungsweise ›würden‹ — sie würden verständigt, falls es Hinterbliebene gäbe. Spuren des Unfalls, der ein Vorfall ist, also eigentlich ein Rausfall in den Abfall der Straße, sind an dem Körper, also an der Leiche übrigens, übrigens nicht ersichtlich. Nach dem Vorfall stand der Fahrer des Unglückswagens unter Schock. Er wurde noch am Dienstag vorzeitig nach Hause geschickt.«

»Lebenshilfe Wien«(Für Do)

1

Was soll ich sagen? Eines muss ich sagen, und ob es wahr ist, den Beweis für die Wahrheit, hat zum Beispiel der Verleger des Zsolnay Verlags, Herbert Ohrlinger. Jetzt steht der Verleger nicht nur hinter meinem Buch, sondern sogar in meinem Buch. Man wird sehen, wie der Buchhandel sich auf die Dauer macht und wer dann noch irgendwo steht. Wo steht aber der Autor?

Es ist jedenfalls wahr, dass der Titel dieses Buches »Lachen und Sterben« mit dem Coronavirus gar nichts zu tun hat, und es ist sogar wahr, dass mir das Virus gar nicht ins Konzept passt. Es ist ja Corona nicht bloß ein Virus, sondern auch eine eigene Textgattung geworden — ein ganzes Theaterstück über eine Pandemie konnte nicht aufgeführt werden wegen der Pandemie. Kultur ist, wenn sich die Katze in den Schwanz beißt. Einmal wollte ich sogar ein Gedicht veröffentlichen — der Redakteur lehnte freundlich ab, das Gedicht »Der Tod im Haus« — in diesem Buch glücklich abgedruckt — spiele unvermittelt, also ohne die künstlerisch gebotene Indirektheit, auf das Coronavirus an.

Das Virus gab es aber gar nicht, als ich das Gedicht schrieb, man kann die Baugesellschaft fragen, die das Haus neben dem meinem abriss, sodass eine Wand meiner Wohnung nackt in der Häuserzeile stand. 75 Prozent meiner Besucher erkannten mein einseitig alleinstehendes Heim nicht wieder. Sie hatten mitten in ihrer Heimatstadt belastende, verstörende Fremdheitsgefühle und fuhren gleich weiter in Gegenden, die sie besser zu kennen glaubten. Ich machte im informierten Kreis, in der gehobenen Bildungsschicht, den pädagogischen Vorschlag, Corona als Textsorte in die Maturaprüfung aufzunehmen, zumal ja für die Matura heute weniger Literatur im alten Sinn gefragt ist als zum Beispiel die Sorte Leserbrief an die Krone, die ja als Kronen-Zeitung mit ihrem Eigennamen schon wiederum von Corona erzählt.

Es gibt kein Entkommen (oder — sollte es schon vorbei sein — damals, damals gab es kein Entkommen), es sei denn durch die absurde Ästhetisierung, die mir, einem Angehörigen der extremen »Risikogruppe«, am Herzen liegt. »Wir« stellen eben die meisten Toten, »wir« mit unseren »Vorerkrankungen«. Dafür waren wir schon in den fünfziger Jahren auf der Welt, standen mit beiden Beinen im jungen Leben und wissen heute: »Corona, Corona, Corona« — das muss man singen im Stile von Vico Torriani, einem Schweizer, der auf Italianità machte und dessen Italienisch, obwohl es perfekt war, stets nach deutschem Touristen in Caorle klang. Auch Caterina Valente hätte ohne weiteres mitsingen können: »Corona, Corona, Corona.«

Ob ich deppert bin, ein depperter Snob, fragt mich jemand im informierten Kreis, aus der gehobenen Bildungsschicht. Es sei doch klar, wenn Leben und Sterben an Corona hängt, dass da mindestens eine Textsorte herausschaut. Ecce homo, c’est la vie — ich gebe alles zu, und wenn die Thematisierung einer Menschheitsplage businesslike erfolgt, bin ich auch dabei. Schließlich arbeite ich auf demselben Feld. Ich habe keine Ahnung, ob die Allmacht, die das Virus nicht zuletzt durch die Dauerrede darüber genießt, angemessen ist oder ob sich die Menschen zu einem Tunnelblick verdammt haben, mit dem sie um sich blicken und angstlüstern immer nur ES sehen. Aber auf einmal scheinen immer mehr davon genug zu haben, und sie sehen ES überhaupt nicht mehr, weil sie ES einfach nicht mehr sehen wollen. Wohin wird das führen?

»Lachen und Sterben« hat ursprünglich gar nichts mit meiner über Nacht gekommenen Erkrankung zu tun. Meine Zugehörigkeit zur großen Menge der hospitalisierten Personen kam viel später. Wer krank ist, hat aber etwas zu erzählen, ich diese Anekdote: Nachdem ich ins Spital eingeliefert worden war, ersuchte meine Freundin Dorit den an mir diensthabenden Arzt um eine Auskunft, wie es denn um mich stünde. Zufällig kannte mich der Arzt aus dem sogenannten normalen Leben. Der Freundin teilte er mit, dass mein Tod wahrscheinlich wäre, und er fügte hinzu: »Er hat sich ja immer für den Tod interessiert.« Ja, das stimmt, und auch der Tod hat sich für mich interessiert.

Ich habe ihn mir am Beginn des Buches »Sämtliche Leidenschaften« schon einmal vorgenommen, persönlich hat er mich ja noch nicht eingeholt, aber es ist nicht zu leugnen, dass seine Vorwegnahme in Gedanken der Vorbereitung auf ihn dient: Minimierung der Überraschungsmomente bei gleichzeitiger Resignation angesichts der Wahrscheinlichkeit, dass es erstens anders kommt, als man zweitens denkt. Aber man kann sicher sein, dass es kommt. Das ist doch komisch, wenn auch nicht lustig. In der »Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens« lässt Bertolt Brecht singen: »Ja, mach nur einen Plan! / Sei nur ein großes Licht! / Und mach dann noch ’nen zweiten Plan / Gehn tun sie beide nicht.« Theologisch heißt das, und die Sentenz wird Pascal zugeschrieben: »Wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähl ihm deine Pläne.« Sicher, das ist das Konzept von Gott: Wer zuletzt lacht, lacht am besten, und das kann nur ER sein. Ein guter, ein braver Theologe muss darauf aufpassen, dass sein Herrgott am Ende nicht als der große Zyniker dasteht, der über die Idioten lacht, die er geschaffen hat. Da gibt es aber nichts zu lachen, und Gott lacht freundlich über unsere Pläne, über die liebenswürdige, kindliche Naivität, mit der wir glauben, die gewünschte Zukunft zu haben. Der Mensch ist ein Kind Gottes, und daher ist er, wie es in Brechts Ballade heißt, nicht schlecht genug für dieses Leben: »Denn für dieses Leben / Ist der Mensch nicht schlecht genug. /Doch sein höh’res Streben / Ist ein schöner Zug.«

Mehr als ein schöner Zug ist die menschliche Hingabe an das Höhere nicht (also an das, was die eigene Schlechtigkeit überhöht), immerhin kann man versuchen, an den schönen Zug anzuknüpfen. Falls nur ein Schöngeist dabei herauskommt, hat man halt Pech gehabt. Zuhause bei sich ist der Mensch (wer immer »der Mensch« ist) weder in seinem schönen Zug noch in seiner Schlechtigkeit, aber in beidem kann er höchste Präsenz erringen, furchtbare oder befreiende Gegenwart. Nein, Lachen und Sterben ist kein Thema, das äußerer Anlässe bedarf, auch wenn solche Äußerlichkeiten sich manchmal in das Innere der Seelen hineinfressen können und dann keine Äußerlichkeiten mehr sind. Lachen und Sterben spielt auch nicht auf das Sich-Totlachen an. Diese Floskel kommt vom Neid darauf, dass in der Tragödie alle, die auf sich halten, spektakulär sterben dürfen. So eine Wirkung will die Komik auch haben.

Vorsichtig gesagt, enthält die Zusammenstellung von »Lachen und Sterben« eine Utopie, die das »amor fati« unterläuft. Amor fati ermöglicht einen Zustand, durch den man sein Schicksal liebt (auch weil es das höchsteigene ist), selbst wenn es grauenhaft oder zerstörerisch daherkommt. Im Lachen sehe ich eine Chance, dasselbe Schicksal auszulachen und entsprechend dramatisch lachend unterzugehen. Das Theorem von amor fati, von der Liebe zum (eigenen) Schicksal unterschlägt die Unterwerfung, die Akzeptanz eines Leidensweges, den man heroisch inszeniert. Das Lachen weist solche Zumutungen von sich und spielt sich im letzten Moment noch für ein wenig Souveränität auf. Beide Konzepte sind Utopien und als solche Orientierungen, die realiter nur in Bruchstücken vorkommen. Von Brüchen soll man angeblich lernen können, nämlich vor allem, wie man sich ein integrales Ganzes vorstellen möchte. Mit Utopien dieser Art versucht man, mit einer Essenz die Existenz zu programmieren. Aber, wie gesagt, mach nur einen Plan …

2

Problemlos kann man das Magazin des Glücks umbauen: in ein Magazin des Unglücks. »Magazin des Glücks« hieß ein genialer Entwurf für eine Revue von Ödön von Horváth: ein Haus mit Zimmern und Praktiken, die alle, die Eintritt zahlen, glücklich machen. Die Angestellten im Haus, die Magazineure, sind dezidiert nicht glücklich. Soziologisch gesehen ist Horváths »Magazin des Glücks« eine anschauliche Skizze von dem, was man heute Glücksindustrie nennt. Edgar Cabanas, ein spanischer Psychologe, und Eva Illouz, die israelische Soziologin, haben in ihrem Buch »Das Glücksdiktat« diese Industrie und ihre Versuche, dem Leben für Geld die Negativität auszutreiben, angeprangert. Horváths Titel »Magazin des Glücks« habe ich mir ausgeborgt und als Untertitel für mein Buch »Fortuna« verwendet.

Die Glücksgöttin Fortuna ist ambivalent, sie hat nicht wenig mit dem Unglück zu tun. Glück und Unglück — die Begriffe bieten sich für eine dialektische Wechselwirkung an. Man sollte aber auch einen Glücksbegriff in Erinnerung behalten, der nicht die Dialektik von Glück und Unglück betont, einfach weil für einen Menschen das Glück so wunderbar, so außerordentlich sein kann, dass die Grenze seines Glücks kein Unglück ist. Das Glück steht dann allein da, souverän, grenzenlos und alles überstrahlend. Mit der Zeit vergeht jedes Glück sowieso, und in der pessimistischen Tradition ist das Glück ohnedies von vornherein nur eine Chimäre. Die Pessimisten rechnen mit dem Schmerz, mit dem Leid, und Glück besteht für sie höchstens in der Vermeidung des Unglücks. Kein Unglück ist für sie schon ein Glück.

Schuld an diesen meinen Überlegungen ist kein geringerer als Otto Schenk, ein Theatermann, von dem man sagt, er sei ein großer Theatermann, hat er doch sogar Opern an der Metropolitan Opera in New York City inszeniert. Er ist aber auch Schauspieler, und ich, der viele seiner antimodernen Marotten nicht besonders leiden kann, halte ihn für einen großen Komiker, für einen der größten, den ich kenne. Im Fernsehen sieht man nicht wenige Aufnahmen von früher, und in einer dieser filmischen Konserven führen Otto Schenk und Michael Niavarani ein Gespräch. Ich will niemandem durch meine aufdringliche Zuneigung auf die Nerven gehen (so wie mir das bei Harald Schmidt einwandfrei gelingt), aber es ist so, wie es ist: Für mich ist Niavarani ein großer Komiker, die Leichtigkeit seiner Einfälle, die Schnelligkeit seiner Reaktionen, und Schenk gegenüber: seine besondere Art der Gesprächsbereitschaft.

Michael Niavarani, der Gesprächsführer, der Moderator, beherrscht eine seltene Kunst: Er ist von starker Präsenz und lässt dennoch seinem Gesprächspartner den Vortritt. Er spricht mit und lässt den anderen reden.

Der andere, Otto Schenk, ist ein Mann von Genie. Genie — das meint hier eine Art innerer Kraft, ein Begeistertsein, das andere Menschen ebenfalls mit Begeisterung erfüllt. Nun arbeitet Schenk gewöhnlich mit komischen Effekten, aber an einer Stelle seines Gesprächs mit Niavarani packte ihn ein dramatischer Ernst. Es ging ums Unglück und darum, dass — so Schenk — »die Unglücke«, die da im Kommen sind, alle gewesenen »Unglücke« in den Schatten stellen werden.

Niemand kann sicher sagen, was ein anderer denkt (vor allem was ein gelernter Schauspieler denkt), aber man kann vermuten, dass Otto Schenk dachte: Wir hatten es so viele Jahre so außerordentlich gut, und das kann nur schlecht ausgehen! Ein bissl schlechtes Gewissen steckt dahinter wegen allzu schöner Zeiten, die zu schön waren, um wahr zu sein. Auch Erfahrungen stecken dahinter, die eine Lehre waren, wie schnell ein geordnetes Leben ins Chaos stürzen kann. Niemand weiß, was kommen wird — das stimmt vielleicht nicht ganz so, manche haben eine Ahnung, und es gibt eingespielte Denkweisen, die solche Ahnungen zum Ausdruck bringen. Eines dieser Denkmodelle heißt: Es wird noch schlimmer.

Unter Corona haben (hatten?) auch wir eine finstere Zeit. Man kann sich in solchen Zeiten die Frage stellen, ob der Mensch gut ist oder böse. Die Frage ist unbeantwortbar, man findet Belege für beides, in den USA sind fünfhundert Mal mehr Waffen verkauft worden als vor der Krise. Ein Käufer erklärt es dem Fernsehen: »Wenn einer wegen Corona durchdreht, ist es gut, wenn man etwas gegen ihn in der Hand hat!« In China, so berichtet ein Reporter, werden Ausländer als Sondermüll bezeichnet, der entsorgt gehört. Aber überall gibt es freiwillige Helfer und Arbeiter und Angestellte, die durch ihr Wirken die Zivilisation aufrechterhalten.

Man ist geneigt, das Gute und das Böse am Menschen gegeneinander auszuspielen: Entweder Solidarität oder Untergang, entweder Corona-Party am Strand oder einsam daheim verharren in der Abwehrhaltung gegen das Virus. Die Grauzonen sind weniger charmant, aber umso mehr in der Realität verankert. Lachen jedenfalls hat, siehe oben, eine metaphysische Seite, es hat aber auch eine rein professionelle Seite, oder um es — Rudi Carrell hart variierend — zu sagen: »Komiker ist ein Beruf, ist ein Beruf, den der Herrgott schuf.«

Ausgangsbeschränkung: Es ist zweierlei, dem ich alles unterordne, was ich mir zur Lage in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen denke (dachte?). In den wesentlichen Fragen gibt es erstens (noch) keine sicheren Antworten. Alle müssen mit und in der Ungewissheit leben und sterben. Dieses banale Prinzip kann man jedoch nicht als Grundlage dafür verwenden, sich keine Gedanken zu machen. Der Optimismus, der seit der Aufklärung mit dem Selberdenken verbunden ist, ist (noch) in Kraft: Also nicht bloß denken, was einem zum Beispiel eine Regierung als das einzig Denkbare vorschreibt. Die Regierung, selbst die wahrhaftigste, muss Sicherheit suggerieren, auch wenn es keine geben kann. Die Unsicherheit hat zumindest diese eine garantierte Folge: Im öffentlichen Raum konkurrieren viele Vermutungen als Gewissheiten, und heute heißt es: »Jetzt Sorge vor zweiter Corona-Welle.« Dabei hat gestern ein Virologe vom Mount Sinai Hospital (New York) im öffentlich-rechtlichen Fernsehen bereits die dritte Welle angesagt.

Das zweite Prinzip, an das ich mich halte, lautet: Man muss aus den angegebenen Gründen weniger dogmatisch, sondern entschieden hypothetisch sprechen. Das heißt, man muss in seinen Kommentaren zur Lage deutlich machen, dass man sich vielleicht nur in unbewiesenen Annahmen ergeht. Das wäre ja kein Problem, gäbe es in dem Meer des Ungewissen nicht tatsächlich auch Tatsachen, über die man sich besser jede Meinung erspart, weil man bewiesene Tatsachen einfach zur Kenntnis nehmen muss. So tritt hier ein altes Problem auf, das Problem, dass der Zweifel vernünftigerweise kein Selbstzweck ist, sondern dazu dient, das Unbezweifelbare, wenn nicht sogar ein »fundamentum inconcussum«, ein unerschütterliches Fundament, zu finden. Man sollte skeptisch bleiben, aber zugleich stets dazu imstande sein anzuerkennen, was man bei Verstand nicht abstreiten kann. Das kommt einem doch leicht vor, aber man studiere die sogenannten sozialen Medien. Die Freude daran, just das Unbestreitbare abzustreiten, wollen sich viele nicht nehmen lassen.

Ein anderes Problem, das immer wiederkehrt, ist das von Optimismus und Pessimismus. Im Radio qualifizierte ein Redakteur die Aussagen eines Unternehmers, eines »Hauptaktionärs«, als sehr optimistisch. Der Mann antwortete: »Mit Pessimismus geht gar nichts.« Da hat er recht, Pessimismus ist Selbstlähmung. Ein Pessimist kann sich die eigene Einschätzung, dass alles schlecht und immer schlechter wird, leicht selbst erfüllen. Pessimisten verwirklichen aus Eigenem die Aussichtslosigkeit, die sie in die Lage projizieren.

Hat sich der Pessimist selbstgefällig dem Aussichtslosen verschrieben, so gibt es Optimisten, die in ihrem Tatendrang nichts als blöd sind. »Ein Optimist«, hat Karl Valentin gesagt, »ist ein Mensch, der die Dinge nicht so tragisch nimmt, wie sie sind.« Das ist traurig, aber anstatt über diesen Sachverhalt gründlich zu trauern, beschäftigt die Gesellschaft eine große Menge von Optimisten, die beteuern (und zwar nicht selten für Geld), dass alles gut wird. Uns Trauernden wird gesagt: »Suchen Sie sich professionelle Hilfe bei Ihrem Optimisten!«

Die Profis des Optimismus, die einem das schon zitierte »Glücksdiktat« vorbuchstabieren, finden sich unter Psychologen, unter Coaches, Ärzten und Journalisten. Die professionellen Optimisten versprechen mehr oder weniger deutlich, die Negativität, das Unglück aus dem Leben austreiben zu können. Ollas leiwand auf Wienerisch, man muss es sich nur einbilden, den Coach bezahlen, sein Buch kaufen, dann klappt es.

Es gibt Leute, deren These lautet: Nach Corona (mit Corona und durch Corona) wird die Schöne Neue Welt beginnen. Manche deuten es Gott sei Dank nur vorsichtig als Möglichkeit an. Dabei üben sie sich im Schönsprechen: Die Pandemie sei eine »Einbruchstelle für eine fundamentale Änderung der sozio-politischen Ordnung«. Im geschichtsphilosophischen Smalltalk wird die Möglichkeit eingeräumt, »dass man später von einer Epochenwende im Jahr 2020 sprechen wird«. Vielleicht. Aber ob es eine Wende zum Guten, auch nur zum Besseren wird?

Andere sind sich da sicher. Der Schock brächte Gutes in die Welt, es wird eine Art Reinigung gewesen sein. Viele werden sich erleichtert fühlen: Die Hetzerei im Alltag, das Quatschen in den Medien — es wird sich erledigt haben. Verzichte müssen nicht unbedingt Verlust bedeuten, sondern können sogar »neue Möglichkeitsräume« eröffnen. Halbwegs intelligente Menschen ringen nach Worten, auch nach einem Wort, mit dem man die Polarisierung von Pessimismus und Optimismus beenden könnte. Eine Lösung ist: Eh wurscht, oder mit einem Aphorismus von Karl Valentin ruhig hingesagt: »Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch!« Man höre die schöne Sprachregelung: Weder blauäugige Optimisten noch resignierende Pessimisten wollen wir sein, sondern Possibilisten, also Menschen, die Möglichkeiten sehen. Vielleicht muss man das gar nicht. Sibylle Berg, die Dichterin, wurde gefragt: »Wird es jemals so sein, wie es war?« Sie antwortete: »Ich fürchte, ja.« Näheres über die Zukunft erläuterte sie so: »Die, die nicht Bankrott gehen, werden weitermachen wie bisher. Andere werden neu anfangen, und wieder andere können sich aufhängen.«

Kein Zweifel, zu welcher Gruppe ich gehöre. Aber mein Interesse für Aussagen, die sich an der nichts Gutes verheißenden Grenze vom Kynismus zum Zynismus und retour bewegen, habe ich noch. Der Kynismus ist eine in der animalischen Körperlichkeit des Menschen wurzelnde Philosophie, die angesichts unserer niederen Bedürftigkeit alles Hochtrabende verlacht. Und der Zynismus ist die schlichte Freude am Leid der anderen. Es war eine satirische Fernsehsendung mit dem schönen Titel »Willkommen Österreich«, in der Sibylle Berg ihr Urteil fällte. Sie wurde übers Internet aus der häuslichen Quarantäne in die Sendung hineingespielt. Sibylle Berg trug ein Oberteil. Man sah von ihr auf dem Bildschirm nur ein Brustbild, und dass sie unten nichts trug, sagte sie. Es muss nicht wahr gewesen sein, gut erfunden war es auf jeden Fall. Das hätte für den Befund des Kynischen genügt, aber zusätzlich hielt die Dichterin ihre Füße eng an die Kamera, um zu zeigen, welche Kunststücke sie mit den Zehen machen kann.

Ich besitze einen Schreibblock von der »lebenshilfe wien«. Auf jeder seiner Seiten steht — in einer roten Ellipse — ein Ausruf, den ich bejahe. Er lautet: »JA zur Inklusion.« Ich habe auch einen Block vom »Hotel am Domplatz« in Linz, aber dessen Seiten sind nicht liniert. So notierte ich auf dem lebenshilfe-Block mit den hilfreich linierten Seiten die Ausführungen eines meiner Idole, des Soziologen Heinz Bude, der in der österreichischen Fernsehsendung »Kulturmontag« auf Befragung ein kleines Referat hielt. »Kulturmontag« ist ja gut: Wir fangen am Montag gleich mit der Kultur an, dann haben wir den Rest der Woche eine Ruh davon. Um dagegen dem Auftritt von Heinz Bude ein wenig Dauer und Erinnerung zu verschaffen, referiere ich gleich sein Referat, aber nicht ohne die Schande zuzugeben, dass ich zuerst glaubte, dieser verehrte Mann sei verrückt geworden.

Der unverzeihliche Eindruck kam daher, dass sein Referat mir zu viel Optimismus ausstrahlte. War er unter die billigen Prediger gegangen, die uns eine bessere Welt nach der Katastrophe einredeten? Erst beim zweiten Anhören offenbarte sich mir eine Sichtweise, die ich — mea culpa — zwar nicht teilen kann, deren Überlegenheit meinen Zweifeln und Verstimmungen gegenüber ich aber mit Freude anerkenne.

Ich beginne mit einer Polemik Budes, die seine Ausführungen krönt, mit der er sie jedenfalls beendet. Sie betrifft die anders denkenden Kollegen und putzt sie herunter. Es sei eine Form von »Arbeitskonsens« nötig, um aus der Krise herauszukommen: »Dazu braucht es Leute, die nicht so wahnsinnig darauf aus sind, dass sie Nonkonformisten sind, dass sie irgendwelche Grundprobleme sehen — das sind meistens Leute, die sagen, was sie immer schon gesagt haben.«

Ich sehe Grundprobleme, aber es ist nicht ganz so, dass ich sage, was ich immer schon gesagt habe. Ich habe in der Krise um Worte gerungen, mein Lieber! Ich lege auch keinen Wert darauf, dass es Leute wie mich braucht, ich sehe mich bloß zum Nachdenken darüber gezwungen, was »eigentlich« los ist. Ich will es verstehen, und Bude hilft mir: Sein Stichwort ist »Arbeitskonsens«, also eine Art vernünftiges Übereinkommen aller Menschen, die guten Willens sind. Man kann es auch Solidarität nennen — ein Begriff, mit dem ich im Privatleben eine schlechte Erfahrung hatte: Als vor vielen Jahren eine Geliebte mich mies behandelte, jammerte ich, sie müsse doch solidarisch sein. »Ein Liebesverhältnis«, sagte mein Freund Konrad darauf, »ist nicht die Gewerkschaft.«

Aber »Arbeitskonsens« enthält neben der Utopie der Übereinstimmung noch zweierlei: Erstens den Vorrang des Tuns, der Praxis, und zweitens die Provokation von Unaufgeregtheit. Dies war überhaupt Budes Tonart: intelligent beschwichtigend, ein Ton, mit dem man aufgeregte Interventionen ins Timeout zu schicken versucht. Eher aufgeregt war die erste Frage der Redakteurin Clarissa Stadler. Nein, sagte Bude, es war nicht »angstgetriebene Konformität«, mit der viele Menschen sich in der Krise den obrigkeitlichen Anordnungen fügten. Nach seiner Wahrnehmung war es die Einsicht vieler Leute, man müsste etwas tun. Es hätte, so Bude, eine »enorme Solidaritätsbereitschaft« geherrscht, wie könnte man das nur übersehen. Viel stärker als die Angst wäre das »Gefühl von Ohnmacht« und ein Verantwortungsgefühl »für sich und andere« gewesen, der Wille mitzutun.

Aber es gäbe doch den »Coronagraben«, die Entzweiung derer, die Disziplin fordern, und der anderen, die auf Lockerung setzen. Darauf riskierte Bude eine Vorhersage: »Es wird viel ruhiger gehen, als viele glauben.« Damit ging er sehr weit in Richtung eines ideologischen Optimismus, einer Eh-alles-gut-Propaganda. Ruhe ist danach keine Bürgerpflicht mehr, sondern sie ist schon des Bürgers Freude. Wollte Bude seine intellektuelle Satisfaktionsfähigkeit behalten, musste er im Lauf die Richtung ändern. Und da verließ er sich ganz auf das Unbestreitbare: auf die real existierenden sozialen Ängste, auf die ökonomischen Ängste, auf »die Angstsummierung« mit der Grundlage der einen Angst, am Virus zu erkranken. Und er verwies auf das Wegbrechen der »Publikumswirtschaft«, der er zu Recht eine überaus wichtige Funktion zusprach, nämlich »die Relativierung der Isolationsmüdigkeit«.

»Publikumswirtschaft«, gemeint sind damit Friseure, Theater, Gasthäuser, auch die seltsamen Kleinbühnen und Rednerpulte, an denen ich mich manchmal breitmachen kann. Der Terminus ist treffend und hat etwas Notwendiges: Er besagt nämlich, dass das Publikum selbst das Programm macht, wenn es nicht überhaupt das Programm selbst ist. Moderatoren der Lage gibt es genug, die Kommentare folgen der Medienlogik: Sie sind für ein Publikum und nicht von einem Publikum. Die Publikumswirtschaft bietet die Möglichkeit eines mehr oder minder spontanen Meinungsaustausches, einer wechselseitigen Relativierung des Erlittenen. Funktioniert diese Relativierung nicht, dann entsteht, so Bude, ein »Thematisierungsstau«. Das heißt für mich: Manch einem, dessen Herz voll ist, kann der Mund übergehen, er wird endgültig nicht mehr gehört.

Die Publikumswirtschaft hat die Funktion, Ausgleiche zu schaffen, Balancen herzustellen, Resonanzen zu ermöglichen, die das Leben im Fluss halten und es nicht in einem Stau abwürgen. Bude konkretisierte noch einmal das Negative der Krisenfolgen, und er ließ nicht aus, dass einige davon bleiben werden: Sicher wird es Wohlstandsverluste geben, sicher einen Verlust von Lebenschancen, aber — und da (ver)zweifle ich an seiner Einsicht — es wird »nicht so wahnsinnig schlimm, weil es bei allen auf der Welt passiert, wir kommen nicht ins völlige Nachsehen«.

Dass wir nicht völlig ins Nachsehen kommen, kann schon sein. Aber es kann auch sein, dass es deshalb wahnsinnig schlimm wird, gerade weil es bei allen auf der Welt passiert. Vielleicht (eine Unterstellung) steckt hinter Budes Trost durch das Gleichmacherische des Schicksals auch so etwas wie ein Glaube an eine weltweite Solidarität, die in Kraft tritt, wenn man erkennt, dass bei allen das Gleiche passiert. Die Welt würde sich als Schicksalsgemeinschaft neu formieren. Ich wage mir einen solchen Glauben nicht auszudenken, muss ich auch nicht, zumal er nicht explizit zu Budes Analyse gehörte.

Zentral, der innerste Kern seiner Argumentation war eine Revitalisierung der klassischen Aufklärung. Es gebe, so Bude, keine klaren Lösungen, es gebe auch keinen Rechner, der uns — unter Berücksichtigung aller Cluster, Modelle oder Konstellationen — Entscheidungen abnimmt. Zu erreichen gelte es den schon zitierten »Arbeitskonsens«. Wir selbst, so interpretiere ich Bude, sind nun zum Mut gezwungen, uns unseres eigenen Verstandes zu bedienen. Er ist des Rätsels Lösung. In der Zukunft gelte es, sich »in eine andere Form der Orientierung hinzubegeben«. Voraussetzung dafür wäre, wenn ich es recht verstehe, eine vielfältige Kompromissfähigkeit. Man muss sogar, denke ich, mit der Existenz, die man einmal hatte, Kompromisse schließen, weil man sie in ihrer alten Form nicht mehr wiederbekommt.

Ein »Arbeitskonsens« ist pragmatisch, nicht pathetisch, und er hält vielleicht sogar das Selbstmitleid in Grenzen (gewiss nicht meines, denn meines ist grenzenlos). Um aus der Krise herauszukommen, sagt Bude, und das ist eine aufregende Ergänzung zum »Arbeitskonsens«, wäre eine »moralische Diplomatie« nötig — aus meiner Sicht keinesfalls das sich moralisch gerierende Aufstellen von Forderungen, man möge doch endlich Förderungen bekommen, weil »die anderen« von ihren Förderungen längst schon einen Übergenuss haben. Abwägen, vorsichtig sein, Balancen ermöglichen und halten, Geltenlassen des Anderen, das Eigene zurückstellen, ohne dabei in eine Opferrolle zu geraten — das ist meines Erachtens »moralische Diplomatie«. Auf sie kommt man — diesen Glauben traue ich Bude zu — ganz einfach, indem die Menschen von ihrer Vernunft Gebrauch machen, und das werden sie, denn was bliebe ihnen sonst übrig?

Der Tod im Haus

Der Tod im Haus

lässt gar nichts aus.

Auf Stiege zwei

bricht er mein Herz entzwei.

Die Hauptmieter gekündigt,

die Untermieter entmündigt

oder umgekehrt.

Niemand hat sich bei seinem Tod beschwert.

Die Dachrinne leckt,

der Hausmeister ist verreckt.

Der Tod bringt ins Lot

auch seine Not.

Am Zimmerrand

ist eine Wand.

War auch die Wand vom Nachbarhaus.

Jetzt ist es mit ihr aus.

Kein Nachbar ist hier mehr zuhaus.

(Oder man nimmt gegen die Verblendung

diese andere Wendung:

Mit einer Wand ist es zu Ende.

Kein Nachbar hat hier mehr vier Wände.)

Das Haus ist weggeschliffen.

Der Wohnbaustadtrat hat darauf gepfiffen.

Nackt steht nun mein Haus

allein vor seinem Schicksals-Kran.

Der Stadtrat hat (k)einen Plan.

Dafür spend ich ihm Applaus.

Das Haus ist abgerissen.

Ins Gras sie bissen,

die Mieter daneben

in erschütterndem Beben.

Der Atem stockt.

Eine Tablette lockt.

Mit der Luft wird’s eng.

Der Tod ist streng.

SOKO Donau

Mir ist nichts zu Boden gefallen,

das ich ohnedies nicht aufheben könnte,

weil ich im Rollstuhl nicht hoch

und weil ich aufrecht stehend nicht

tief hinunter komme. Es ist nur der Schatten,

den im künstlichen Licht ein Stuhlbein wirft.

Mein Zimmer ist eine Zelle,

das Größte darin: ein Fernseher,

und ich sehe die Folge von »SOKO Donau«,

in der die Schauspielerin Maria Happel

im Turnkleid »Polizei« ruft. Vor so viel

freiwillig-unfreiwilliger Komik

verblasst die Lächerlichkeit meiner Invalidität.

Ich fahre im Rollstuhl hinaus auf den Balkon

und darf das alte Faszinosum wieder erleben,

dass ein Kloster, ein Gefängnis, ein Spital

demselben Geist entstammen. Vis-à-vis

von mir hat der Architekt meine eigene Unterbringung

noch einmal hingebaut, lauter Zellen mit Balkon.

Es gibt keinen Ausweg, nicht einmal eine Aussicht.

Sogar die Architektur stößt einen hier vor den Kopf.

Jetzt bringt man mir die Mittagstabletten,

synchron zum Fernsehprogramm,

wo einer in »SOKO Donau« sagt:

»Alles wegen dieser Scheißpillen.«

Taubenvergiften im Park. Über den Wiener Schmäh

Es war nicht im alten Wien, aber auch noch nicht im ganz und gar modernisierten von heute. In der Zeit, von der ich rede, gab es von früher noch die Straßenbahnen, die einen Lenker hatten, der mit seiner Kurbel wie ein Alleinherrscher — aufrecht stehend und bloß mit einer Stange vom Publikum getrennt — den Wagen durch die Ungewissheiten der Stadt führte. Aber halb so schlimm, alles passierte ja nur auf Schienen, und dennoch kann ich von einer Entgleisung berichten. Eine alte Dame rief dem Wagenlenker die Frage ins Ohr: »Wann, bitte sehr, kommt die Rochuskirche?« Darauf entgleiste der Fahrer, und er sagte bitter und zugleich vergnügt: »Die Rochuskirche kommt gar nicht — wir fahr’n hin!«

Würde man mich in der Nacht aufwecken, um mich mit der Frage zu konfrontieren, was denn, bitte sehr, der Wiener Schmäh sei, ich würde diese Anekdote aus dem realen Straßenverkehr erzählen. Bevor ich den Grund dafür nenne, will ich ein anderes, ergänzendes Ereignis, aber ebenfalls von einem Straßenbahner, erzählen.

Ich stand in Hietzing, einem angeblich noblen Wiener Vorstadtbezirk, an einer Kreuzung. Auf der anderen Straßenseite stand ein Wagen der Linie 10 und absolvierte seine eingeplante Wartezeit. Ich deutete dem Lenker, der — modern times — in seinem Cockpit saß. Er solle, bitte, auf mich warten. Meine Dringlichkeit belegte ich extra dadurch, dass ich bei Rot über die Kreuzung lief. Der Mann in der Straßenbahn wartete, aber nur so lange, bis ich vor seiner Tür stand. In genau diesem Moment fuhr er los, mich demonstrativ keines Blickes würdigend.

Warum dieses zweite Beispiel? Weil es typisch ist für den Wiener Schmäh ohne Schmäh. Ohne Schmäh zeigt sich in Reinkultur, auf welcher Grundlage, auf welchem Humus der Schmäh erwächst. Aus dem ersten Beispiel ging hervor, dass der Schmäh aus Wien die Verarbeitung einer grundsätzlichen Missgunst ist — und diese Missgunst bildet einen Rohstoff, der sich durch einen Gedankenblitz im Witz auflösen kann (aber nicht muss). Als Witz, erzählt in der Witzebranche, gibt es auch die Umkehrung, den schlechten Witz mit der richtigen Charakteristik: Ein Steirer in Wien. Irrtümlich betritt er den Privatgrund eines Wieners. Der Wiener: »I reiß da die Brust auf, reiß da des Herz ausse, und stopf das in Oasch.« Der Steirer: »Entschuldigen’S. Ich bin ja net von hier.« Der Wiener: »Waß i eh. Deswegn hob i’s jo im Guaten versucht.«

Wir Wiener sind kane Guaten net. Viele Wiener haben — ja, wie Menschen aus anderen Nationen auch — in der Geschichte Kollektive gebildet, die in einem verbrecherischen Ausmaß böse waren. Das, was ich hier böse nenne, ist durchaus mit dem Ressentimentcharakter der grantigen Sentimentalität verbunden. Lotte Tobisch hat davon erzählt, und sie sprach mit theologischer Wortwahl vom »Sündenfall«, den man nicht einfach vergessen könne. »Ich habe«, erzählte sie, »die Gestapo in der Früh gesehen, wenn sie ins Haus gekommen sind.« Und dann erzählt sie von einem Begleitumstand: »Leute, die gestern noch sehr freundlich waren — die Freude, die sie hatten, die Lust an dem, was bei Schnitzler ›die selbstlose Gemeinheit‹ heißt. Die Lust und die Freude, dass der andere, wie man in Wien sagt, ›baden geht‹. Eigentlich hat er nichts davon. Aber die Hetz, ha, jetzt hot’s den dawischt!«

Wenn man von einer Straßenbahn, in die man nicht hineinkam, auf die Hochliteratur aufspringen will, dann kann man einen Befund zitieren, den Robert Musil im Roman »Der Mann ohne Eigenschaften« dem Habsburgerstaat ausgestellt hat. In diesem Staat sei das Widersprüchliche nichts Besonderes gewesen: »Es hatte sich bloß die Abneigung jedes Menschen gegen die Bestrebungen jedes andern Menschen, in der wir heute alle einig sind, in diesem Staat schon früh, und man kann sagen, zu einem sublimierten Zeremoniell ausgebildet … Denn nicht nur die Abneigung gegen den Mitbürger war dort bis zum Gemeinschaftsgefühl gesteigert, sondern es nahm auch das Misstrauen gegen die eigene Person und deren Schicksal den Charakter tiefer Selbstgewissheit an.«

Ich behaupte, so unerfreulich es sein mag, dass das, was man als »Wiener Schmäh« qualifiziert und als solchen auch abzufeiern gewillt ist, einen Humus in der wechselseitigen Abneigung hat, mit der die Wiener einander nolens volens begegnen. Die Crux einer solchen Behauptung ist offenkundig: Solche Abneigungen sind international, die Menschen warten überall auf der Welt damit auf. Und zweitens sind Generalisierungen, Mentalitäten betreffend, wenn sie denn einerseits richtig sind, anderseits immer auch falsch.

Aber denke ich zum Beispiel an Georg Kreisler, würde es mir schwerfallen, in der Misanthropie nicht eine Quelle seiner Kunst zu erkennen: »Ja, der Frühling, der Frühling, der Frühling ist hier / Gehn ma Taubenvergiften im Park! / Kann’s geben im Leben ein größres Plaisir / Ois das Taubenvergiften im Park? / […] Der Hansl geht gern mit der Mali / Denn die Mali, die zahlt’s Zyankali / Die Herzen sind schwach und die Liebe ist stark / Beim Taubenvergiften im Park … / Nimm für uns was zu naschen — / In der anderen Taschen! / Gehn ma Tauben vergiften im Park!«

Der Sadismus des Wagenlenkers in der Straßenbahn, der gereizt, also witzig, auf die Frage einer alten Dame reagiert, ist sich selbst genug. Er sorgt für die Abfuhr mieser Laune im Augenblick. Kreislers Lied dagegen thematisiert den einheimischen Sadismus und wendet ihn witzig und erst recht böse gegen den wienerischen Alltagssadismus. In so einem Lied können wir Wiener uns im Spiegel sehen. Bei Kreisler gibt es — durch seinen Vortrag — noch eine zusätzliche Dimension: Er singt das satirische Chanson im allerfreundlichsten Ton der Welt. Zu diesem Ton fällt mir die in Wien eingebürgerte rhetorische Frage ein, die möglichst hochtrabend zu stellen ist: »Muss eine Häuslfrau (das ist die Klofrau) scheißfreundlich sein?«

Kreisler parodiert die Scheinfreundlichkeit, die selbstzufrieden schmierig ist und mit der noch das Ungeheuerlichste in die Gemütlichkeit investiert wird. In der Gemütlichkeit vergisst man kurzweilig die Lebensangst, durch die man als »typischer« Wiener seltsam passiv durch das Leben taumelt. Das kommt auch dem Schmäh zugute. Mit dem Schmäh leistet man Gegenwehr gegen die stets unfairen Verhältnisse und rettet ein bisschen was von seinem Selbstbewusstsein. Das Lachen übertönt die Angst, ohne dass man wirklich etwas verändert hätte. Wie ein antiker Philosoph verharrt der »echte Wiener« in der Anschauung des Lebens, allerdings nur um jedes Handeln zu vermeiden. Lieber reißt er ein paar Witze über die Vergänglichkeit. Der Wiener Schmäh, behaupte ich, ist depressiv grundiert.

Wunderschön kommt dies in Ferdinand Raimunds Stück »Der Bauer als Millionär« vor. Da wird das ganze Leben in einer Arie abgehandelt: »Die Menschheit sitzt um billigen Preis / Auf Erd an einer Tafel nur […] / Und’s Wirtshaus heißt bei der Natur.« Es ist klar, der Zivilisationsprozess, der auch den Wiener von der Natur in die Kultur führt, wird übel enden, und so heißt es bei Raimund am Schluss: »Der Todtengräber, ach herrje! / Bringt dann die Tasse schwarz Kaffee / und wirft die ganze Gesellschaft ’naus› / So endigt sich der Lebensschmaus.«

»Lebensschmaus« ist, der Not des Daseins gehorchend, eine Umdichtung des Wortes Leichenschmaus. Leben und Tod — manchmal geht der Wiener Schmäh aufs Ganze. Er kann es sich leisten, denn allmählich sind in Wien eine unverwechselbare ästhetische Kraft und eine ausdrucksvolle Kunst entstanden. In »Der Zerrissene«, einem Stück von Johann Nepomuk Nestroy, sagt der Protagonist: »Armut ist ohne Zweifel das Schrecklichste. Mir dürft’ einer zehn Millionen herlegen und sagen, ich soll arm sein dafür, ich nehmet’s nicht.« Das ist eine Wendung, in der Sprache, Pose, Gedanke und Witz eine Einheit aus ihren Widersprüchen bilden.

Diese Einheit resultiert nicht zuletzt aus der verinnerlichten Obrigkeit, gegen die die Untertanen sich mit befreiendem Witz helfen, der sich am besten durch kommunikative Knoten mitteilt. Direkter Ausdruck ist angesichts der Staatsmacht nicht empfehlenswert, und wer heutzutage aus dem österreichischen Behördenapparat mahnende Post erhält, wird nicht glauben, dass die Zeiten des Untertanenstaats vorüber sind.

Unverwechselbar heißt: »Die Deutschen« können mit dem Schmäh nichts anfangen. Claus Peymann kann keinen Nestroy inszenieren, und er kompensiert das gewiss dadurch, dass er es eh nicht will. Alles Österreichische hängt er an Thomas Bernhard auf, der vom Land kommt und dessen Humor vom wienerischen so weit entfernt ist wie dieser vom ostfriesischen. Dass »die Deutschen« mit dem Schmäh wenig anfangen können (indem sie ihn entweder kritiklos bewundern oder ihn einfach nicht verstehen), könnte auch daran liegen, dass in Österreich — bei allem Antisemitismus der vielen — der jüdische Einfluss im Denken stark geblieben ist. Ja, Nestroy ist das Leichte, das schwer zu machen ist. Nicht nur für deutsche Regisseure, erst recht für Schweizer, zum Beispiel für Stephan Müller, einen Schweizer Theater- und Opernregisseur, Dramaturg und Dozent für plurimediale Ästhetik. Letzteres bin ich auch, und es ist herrlich, im Pluralismus zu surfen.

Müller ist ein guter Mann und hat in Wien Nestroy inszeniert. Die Inszenierung ist ihm schwergefallen. »Das ist eine der schwierigsten Arbeiten«, sagte er, »die ich je gemacht habe, obwohl ich schon monströse Projekte gemacht habe. Aber Nestroy in eine Leichtigkeit, Schärfe und in einen musikalischen Rhythmus zu bekommen, das ist eine unglaubliche Arbeit.« An seiner Stelle hätte ich es weniger plurimedial gesagt. Mir hätte genügt: Ich hab’s gehasst. Aber immerhin hatte der Schweizer Legionär für die Frage, ob er noch einmal einen Nestroy inszenieren würde, eine Antwort in der Art parat: »Nie im Leben.«

Freud war ein dialektischer Denker von hohen Graden, Schnitzler verstand auf seine einzigartige Weise etwas von den Widersprüchen der Emotionen. Die jüdische Intelligenz der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg existierte ihrerseits in einem munter machenden Gegensatz: Sie war — durch den Antisemitismus — einerseits gesellschaftlich marginalisiert und andererseits dem Mainstream durch ihre international anerkannten Leistungen überlegen. Eine unbehagliche Situation, durch die man lernt, witzig zu sein, um sie zu ertragen.

Das Unerträgliche wirft auch heute noch seinen Schatten: Die Abgeordneten der FPÖ verweigerten im österreichischen Parlament nach einer Rede zum trauernden Gedenken an die Pogrome gegen Juden vom 9. auf den 10. November 1938 demonstrativ die Zustimmung. Das geschah im Ernst 2017 — bei der Angelobung des neu gewählten Nationalrats.

So sind die alten Gegensätze gemildert, aber doch noch in Kraft. Den Humor der österreichischen »nationalen Heimatpartei«, der FPÖ, kann man von ihren Plakaten ablesen, zum Beispiel vom Lebensmotto »Daham statt Islam«, und man lernt, was der Wiener Schmäh eben auch ist: eine unausbleibliche, defensive Reaktion auf den abgeschmackten Bierernst, mit der die vor allem auf dem Land gewählte Rechte gegen die Urbanität anrennt.

In einer kleinen Studie über das Wienerische hat der Psychoanalytiker Harald Leupold-Löwenthal auf etwas aufmerksam gemacht, das offensichtlich ist und das gerade dieser Offensichtlichkeit wegen leicht übersehen wird. Für sein Argument zitiert der Psychoanalytiker eine Passage bei Nestroy. In »Einen Jux will er sich machen« träumt Weinberl, ein sympathischer, aber, wie man heute sagen würde, unausgelasteter Kleinbürger (der für seinen Patron einen Greislerladen schupft), den Traum der Aufmüpfigkeit: »Wenn ich nur einen wiffen Punkt wüsst’ in meinem Leben, wenn ich nur von ein paar Tag’ sagen könnt’: da bin ich ein verfluchter Kerl g’wesen — aber nein! Ich war nie verfluchter Kerl. Wie schön wär’ das, wenn ich einmal als alter Handelsherr mit die andern alten Handelsherren beim jungen Wein sitz’, wenn so im traulichen Gespräch das Eis aufg’hackt wird vor dem Magazin der Erinnerung, wenn die G’wölb’tür der Vorzeit wieder aufg’sperrt und die Budel der Phantasie voll ang’ramt wird mit Waren von ehmahls, wenn ich dann beim lebhaften Ausverkauf alter G’schichten sagen könnt’: ›O! ich war auch einmal ein verfluchter Kerl, ein Teuxelsmensch, ein Schwerack!‹«

Bevor die Sache seiner Ein-verfluchter-Kerl-Werdung sich ereignet hat, malt Weinberl sie sich bereits im Rückblick nostalgisch aus. Er ist Nostalgiker schon in Bezug auf Taten, die er erst setzen müsste. Ein verfluchter Kerl will er gar nicht sein, er will ein verfluchter Kerl gewesen sein. Die Motivation für seine Taten erhält er dadurch, dass er sie eines Tages hinter sich haben wird. In diesem Horizont, könnte man sagen, lebt der Wiener vom Tourismus: Er bietet eine Stadt an, die es Gott sei Dank schon hinter sich hat, und die dennoch immer noch was abwirft. Man hat was davon, dass man einmal was gewesen ist.

Das Kämpferische ist in dem Wiener Wort Schmäh fast auf diskrete Weise enthalten, wegen der Schmähung, die man gelegentlich benötigt, um sich durchzusetzen (wenn möglich nicht ohne sogenannten Charme). Der Wiener Schmäh ist auch ein Machtspiel, zu dem manchmal der Trick der Ironie gehört, nämlich sich kleiner zu machen, als man es ist oder sein möchte. Der Schmäh verleitet den Feind, oft auch den Partner, das Gegenüber zu unterschätzen; ein gelungener Schmäh lebt davon, dass wenigstens einer drauf reinfällt.

Lukas Resetarits, ein Kabarettist, also einer, der beruflich vom Schmäh lebt, hat in einem Interview das »Schmähführen« als eine komplexe und rücksichtsvolle Strategie beschrieben. Ich werde darauf zurückkommen, jetzt zitiere ich ihn: »Für mich ist Schmäh erst dann Schmäh, erst dann diese verbale Herangehensweise ans Leben, wenn man sich selber nicht herausnimmt aus dem Schmäh, das heißt: Die Grundvoraussetzung für den Schmäh, wie ich ihn mag und dessen ich mich befleißige, ist, dass man zuerst einmal auch selber Opfer ist, eigenes Versagen quasi über a Gschichtl darbringt, weil man damit die anderen auch öffnet und eine gewisse Gleichberechtigung gegenüber den Opfern, die man sonst aufs Korn nimmt, von vornherein herstellt; es ist nicht von vornherein unflätig, wenn ich mir selber zwei Watschen heruntergehaut hab, bevor ich die dritte jemanden anderen gebe.«

Kann sein, dass ich vom eigenen Schmäh infiziert bin, aber ich glaube, der Wiener Schmäh hat seine Zeit überschritten. Er wird in einzelnen Menschen überleben, aber als Unterscheidungsmerkmal eines Kollektivs hat er ausgedient. Einer seiner Rohstoffe wird von ihm bleiben, nämlich der zur ohnmächtigen Wut steigerbare Grant, der derzeit gerade dabei ist, eine internationale Karriere zu starten. Auf der Straße stößt einem der Wiener Schmäh hin und wieder noch zu. Ich gehe vor der Auslage der Hermann-Nitsch-Foundation vorbei, redet mich ein Mann an: »Hearn S’, sans Se da Nitsch?« — »Nein«, antworte ich wahrheitsgemäß, aber einen Wunsch habe ich schon: Könnten Sie mich bitte mit jemand anderem verwechseln?« »Jo«, sagt er, »aber mit’m Travolta geht des net.«

Der Blues

Hab keine Heimat

und keine Fremde

Hab kein Buch

hab meine vier Wände

und den Blues

Ich habe den Blues

Nichts als den Blues

Hab keinen Verdacht

hab selbst nichts gemacht

habe den Kopf verloren

stehe draußen — vor Toren

kein Fenster, habe kein Fenster

keine Sicht und keine Zukunft

keine Zeit

keine Sekunde

und keine Ewigkeit

nur meine Einsamkeit

habe nichts, nur den Blues

Ich habe den Blues

Nichts als den Blues

Habe keinen Halt

keine Herrschaft und Gewalt

habe keinen Grund, keine Gestalt

und keinen Sinn

weil ich im Grunde

schon verschwunden bin

Alles aufgegeben für den Blues

Ich hab nur den Blues

Nichts als den Blues

Ich habe nichts, keine Waffe

den Blues, sonst nichts

habe keinen Anzug

keine Uniform

keinen Spind, keinen Stand, keinen Rang

zuhaus keinen Kasten

auch das Atmen

geht zu meinen Lasten

keine Luft, habe keine Luft

aber den Blues

Habe Wasser in den Beinen

bin mit mir im Reinen

hab kein Knie

keinen Muskel,

der noch geht

keinen Fuß,

der noch steht

aber es fehlt mir an nichts

Ich hab ja den Blues

den Blues, nichts als den Blues

Ich hab keine Zimmerpflanze

eine Wohnung hab ich nur

noch zwei Monat — da bin ich stur

verlor auch mein Gesicht

aber nicht mein Gewicht

weiß nicht,

was man spricht

bei diesem Jüngsten Gericht

Eine Würde hab ich nicht

Alles aufgegeben für den Blues

nichts als den Blues

Hab kein Licht

Nichts, wonach ich mich richt

habe kein Geheimnis

weiß nicht,

dass das ein Reim ist

habe keinen Glauben

keine mir zu sauren Trauben

den Blues, nichts als den Blues

habe den Blues

Habe keinen Schatten

kein Auto und keinen Platten

keine Uhr

keine Frisur

keine Ohren zum Hören

keinen Geist zum Stören

kein Glas zum Trinken

keine Kraft zum Winken

keine Bergekeine Kinder

keine Wiesenkeine Tanten

keine Blumenkeine Onkel

keine Felderkeine Verwandten

keine Bilderkeinen Weg

keine Rahmenkeine Schranken

War nicht in der Messe am Sonntag

hab keinen Trost

er lässt mich nicht los

der Blues, nothing but the Blues

it’s so inviting, so exciting

the Blues, alles aufgegeben für den Blues

alles aufgegeben, den Blues, nichts als den Blues

Unser Wien. Eine Anleihe bei Karl Kraus und Elias Canetti

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: