5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

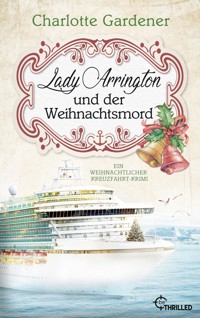

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Mary Arrington

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2020

Die charmanteste Ermittlerin seit Miss Marple sticht wieder in See

Lady Mary Arrington hat endlich ihren Roman fertiggestellt. Und natürlich feiert sie das mit einer weiteren Kreuzfahrt! Doch wie üblich zieht die Hobbyermittlerin das Unheil förmlich an. Mary bekommt es nämlich mit einem Monster aus der chinesischen Mythologie zu tun, das auf der Queen Anne sein Unwesen treibt. Zunächst erschrickt es nur eine alte Dame. Dann aber geschieht ein Mord - und eine mysteriöse Drachenstatue wird gestohlen. Und schon steckt Mary mitten in einem weiteren Fall. Wird sie erneut mithilfe des Zimmermädchens Sandra, ihres Lektors Mr Bayle und des charmanten Kapitäns das Rätsel lösen können?

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 450

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Weitere Titel der Autorin

Lady Arrington und der tote Kavalier

Lady Arrington und die tödliche Melodie

Über dieses Buch

Lady Mary Arrington hat endlich ihren Roman fertiggestellt. Und natürlich feiert sie das mit einer weiteren Kreuzfahrt! Doch wie üblich zieht die Hobbyermittlerin das Unheil förmlich an. Mary bekommt es nämlich mit einem Monster aus der chinesischen Mythologie zu tun, das auf der Queen Anne sein Unwesen treibt. Zunächst erschrickt es nur eine alte Dame. Dann aber geschieht ein Mord – und eine mysteriöse Drachenstatue wird gestohlen. Und schon steckt Mary mitten in einem weiteren Fall. Wird sie erneut mithilfe des Zimmermädchens Sandra, ihres Lektors Mr Bayle und des charmanten Kapitäns das Rätsel lösen können?

Über die Autorin

Charlotte Gardener ist eine englische Autorin. Nachdem sie mehr als dreißig Jahre in London am Theater gearbeitet hat, ist sie nun ins wunderschöne Brighton zurückgekehrt, den Ort ihrer Kindheit. Hier hat sie auch endlich die Ruhe gefunden, um ihr Hobby zum Beruf zu machen: das Schreiben von Kriminalromanen. Und wenn sie nicht gerade in einem kleinen Café an einem ihrer Romane tüftelt, liebt sie es, mit ihrem Hund Scofield lange Spaziergänge am Strand zu unternehmen.

Charlotte Gardener

Lady Arringtonund die rätselhafte Statue

EINKREUZFAHRT-KRIMI

Originalausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause

Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven von © Shutterstock: AKaiser | VladisChern | Jullius | Netfalls Remy Musser | Gringoann | s_oleg | Lee Yiu Tung

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 978-3-7325-8907-4

be-ebooks.de

lesejury.de

1

»Vorsicht, Mary! In Deckung!«

Bevor Mary protestieren konnte, hatte George MacNeill sie am Arm gegriffen und zwischen zwei Verkaufsständen hindurch in eine Seitengasse gezerrt. Sie wusste, dass er, der ehemalige Dockarbeiter und langjährige Seemann, niemals ein gelackter Gentleman mit den feinsten Manieren sein würde. Es störte sie nicht im Geringsten. Im Gegenteil, sie mochte seinen etwas ruppigen Charme. Aber diese grobe Behandlung passte weder zu ihm noch zu der romantischen, wenn auch etwas rauen Zärtlichkeit, die er bis dahin während ihres Bummels durch Hongkong an den Tag gelegt hatte. Eben noch waren sie Hand in Hand über den Cat Street Market in der Upper Lascar Road geschlendert. In aller Ruhe hatten sie die Mao-Figuren und Terrakotta-Krieger betrachtet, die hier zwischen kommunistischen Propagandabildern und Bruce-Lee-Postern feilgeboten wurden, die bunten Papierlampions, Drachenstatuen, Winkekatzen und anderen mehr oder minder kitschigen China-Souvenire. Sie hatten geplaudert, gelacht, sich aneinandergeschmiegt — und waren alle paar Meter stehengeblieben, um sich zu küssen. Beinahe war Mary sich wie ein verliebter Teenager vorgekommen.

Nun fand sie sich unversehens in dieser engen, dunklen Gasse wieder, wo MacNeill sie gegen eine Hauswand drückte und sie mit seinem Körper schirmte. Nicht unsanft zwar, aber auch nicht gerade liebevoll.

»Meine Güte«, sagte er, lehnte sich vor und spähte um die Ecke. »Das war knapp.«

»Apropos Güte«, sagte Mary. »Da es offenbar nicht spontane Leidenschaft und das Bedürfnis waren, mit mir allein zu sein, was dich zu diesem Abstecher bewegt hat — hättest du die Güte, mir zu erklären, vor wem oder was wir uns verstecken?«

Sie standen dicht beieinander, und Mary hatte sich keine Mühe gegeben, leise zu sprechen. Dennoch schien George sie nicht gehört zu haben. Jedenfalls gab er keine Antwort.

Es wollte sich Mary noch immer nicht erschließen, was es mit seinem unangekündigten Manöver auf sich hatte. Sie war es gewohnt, ihre Umgebung im Auge zu behalten. Nicht nur aus schriftstellerischer Neugier war sie immer auf der Suche nach außergewöhnlichen Ereignissen oder Einzelheiten, die sie in ihren Büchern verwenden konnte. Auch ihre Erfahrungen mit Mördern und anderen unliebsamen Gesellen hatten sie gelehrt, stets wachsam zu sein. Eine Bedrohung hatte sie auf dem Markt jedoch nicht ausgemacht, keine schwerbewaffnete Räuberhorde, kein giftiges Tier (eine Schlange etwa, die einer der zahlreichen Garküchen entfleucht war), kein überladenes Lastenfahrrad, aus dessen Bahn George sie im letzten Moment heldenhaft gerissen hatte — nicht mal einen herabfallenden Blumentopf. Auch jetzt konnte Mary nichts dergleichen entdecken. Statt Sorge empfand sie daher zunehmend Unmut über Georges eigenartiges Betragen.

»Hör mal, Liebster. Ich habe nichts dagegen einzuwenden, nach Kowloon, Lan Kwai Fong und dem Golden Bauhinia Square auch die weniger belebten Bereiche Hongkongs zu besuchen. Bekanntermaßen lernt man eine Großstadt erst richtig kennen, wenn man sie abseits der ausgetretenen Besucherpfade erkundet. Unsere derzeitige Umgebung aber«, sie deutete auf die Müllcontainer, Pappkartons und Getränkekästen mit leeren Flaschen, die zwischen den Hauswänden standen, »scheint mir nicht unbedingt ein touristischer Geheimtipp. Abgesehen davon, dass sie ziemlich übel riecht. Sofern du also vorhast, unseren Aufenthalt hier noch weiter in die Länge zu ziehen, wäre ich dir überaus verbunden, wenn du mir wenigstens den Grund für unseren Ausflug in diese wenig reizvollen Gefilde nennen würdest.«

Anstatt ihr aber endlich die verlangte Erklärung zu liefern, legte George nur einen Finger an die Lippen.

»Pscht. Wir müssen leise sein, damit sie uns nicht erwischen.«

»Wer denn nur, George? Wer soll uns nicht erwischen?«

Langsam wurde Mary dieses Spielchen zu dumm. Sie erinnerte sich, was sie in ihrem Reiseführer über den Cat Street Market gelesen hatte. Sein Name rührte nicht etwa daher, dass hier einst Katzen verkauft worden waren. Vielmehr war dieses Viertel in den 1920er Jahren ein Markt für Gebraucht-, aber auch für Diebesware gewesen. Im Kantonesischen, der Sprache, die hier in Südchina vorherrschte, bezeichnete man gestohlene Güter als Ratten und ihre Käufer als Katzen. Und obwohl sie auf dem Markt selbst keine entdeckt hatte, war Mary sich ziemlich sicher, dass zumindest Ratten hier in der Gasse keine Seltenheit waren. Wenn es George hier so gut gefiel, dachte Mary, konnte er ihretwegen in einen der herumliegenden Kartons ziehen. Sie für ihren Teil hatte nicht vor, die letzten Stunden, die ihr in Hongkong blieben, zwischen Unrat, Gestank und Nagetieren zu verbringen.

Gerade wollte sie sich an George vorbeischieben und auf den Markt zurückkehren, als sie sah, vor wem er Reißaus genommen hatte.

In einem angeregten und offenbar heiteren Gespräch kamen zwei Männer und eine Frau an der Gasse vorbei. Es waren, zumindest aus Georges Sicht, nicht einfach irgendwelche Passanten, die sich beim Rundgang durch die Stadt vergnügten. Ihre blauweißen Ausgehuniformen wiesen sie als Seeleute aus — und zwar als Besatzungsmitglieder der Queen Anne.

Falls von Marys schwärmerischen Teenagergefühlen noch etwas übrig geblieben war, hatte es sich damit spätestens jetzt erledigt.

»Ich verstehe«, sagte sie bitter. »Mir war schon klar, dass dein energischer Einsatz nicht die Tat eines Kavaliers war, der die Dame seines Herzens nur vor Schaden bewahren will. Aber ich hatte keine Ahnung, dass es in Wirklichkeit bloß die Tat eines Feiglings war.«

Sie wusste, dass es vielleicht ein wenig harsch war, ihn als Feigling zu bezeichnen. Aber sie fühlte sich in ihrer Ehre gekränkt.

»Ebenso wenig wusste ich, dass es dich in Angst und Schrecken versetzt, mit mir gesehen zu werden.«

Mary war drauf und dran, den dreien etwas zuzurufen, um sich an George zu rächen und ihn in Verlegenheit zu bringen. Sie hätte zu gern erlebt, wie er versuchte, sich aus der Affäre zu ziehen, wenn seine Untergebenen ihren Kapitän dabei ertappten, wie er sich vor ihnen in einer schmutzigen Gasse verbarg. Das schickte sich schließlich nun wirklich nicht für den Kommandanten des größten Kreuzfahrtschiffes der Welt, selbst wenn er gerade in Zivil war und statt seiner Uniform Leinenhosen und ein schwarzes Poloshirt trug. Dann aber verzichtete sie doch auf solch einen kleinlichen Racheakt. Es reichte schließlich, wenn sich einer von ihnen wie ein Kindskopf benahm.

George vergewisserte sich, dass die Crewmitglieder weitergezogen waren. Dann erst wandte er sich zu ihr um.

»Hör zu, Mary. Es tut mir ungeheuer leid. Natürlich versetzt es mich nicht in Angst und Schrecken, mit dir gesehen zu werden. Sonst wäre ich ja nicht mit dir hier unterwegs, nicht wahr? Es ist nur so, dass …«

»Es ist nur so«, unterbrach sie ihn, »dass du nicht von bestimmten Leuten mit mir gesehen werden willst. Von Leuten, die auf der Queen Anne arbeiten.«

George wich ihrem Blick aus, schaute betreten zu Boden.

»Wie gesagt, es tut mir leid. Aber ich bin einfach noch nicht so weit, unsere Beziehung offiziell zu machen, zumindest nicht an Bord. Du weißt, wie schwierig meine Lage ist und wie sehr es die Dinge verkomplizieren würde, wenn alle wüssten, was zwischen uns vorgeht.«

Ja, Mary wusste es. Sie wusste, dass es ihm nicht darum ging, sich das Getuschel hinter seinem Rücken, Scherze und Sticheleien zu ersparen. Von all dem würde es reichlich geben, wenn in der Crew die Runde machte, dass der alte Seebär noch einmal die Segel Richtung Liebesglück gehisst hatte und vielleicht gar anstrebte, noch einmal in den Hafen der Ehe einzulaufen. Damit wäre er klargekommen. Für ihn stand jedoch mehr auf dem Spiel. Bei ihrem letzten gemeinsamen Abenteuer, jenem, das sie zusammengebracht hatte, war George beinahe seines Kommandos enthoben worden. Woran Mary nicht ganz unschuldig gewesen war. Zwar hatte sie es gerade noch geschafft, diese Katastrophe abzuwenden. Aber dadurch, dass der Kapitän sie bei der Aufklärung des damaligen Mordfalls unterstützt und sich somit gegen die Befehle des Schiffseigners gestellt hatte, hatte er sich bei seinem Arbeitgeber nicht gerade beliebter gemacht. Dessen Handlanger, der aufgeblasene Doktor Germer, hatte bereits nach besten Kräften versucht, MacNeill abzuservieren. Und Mary, die ihm verhasst war, hätte er wohl am liebsten auf einer einsamen Insel mitten im Ozean ausgesetzt. Im Moment war George auf seinem Posten sicher, nicht nur aufgrund seiner Kenntnisse und Fähigkeiten als Kapitän, sondern auch dank der Rückendeckung durch seine Mannschaft. Wenn jetzt jedoch herauskäme, dass er nicht nur mit einer Passagierin angebandelt hatte, sondern auch noch ausgerechnet mit jener Passagierin, die dem Schiffseigner und Germer ein solcher Dorn im Auge war, könnte er angreifbar werden und im schlimmsten Fall doch noch seinen Posten verlieren.

Mary hatte Verständnis dafür, dass er sich nicht leichtsinnig das Leben schwer machen wollte. Aber enttäuscht war sie dennoch — und noch lange nicht bereit, versöhnliche Töne anzuschlagen. Hier ging es ums Prinzip. Von dem Mann, mit dem sie zusammen war, wünschte sie sich, allen Gegnern die Stirn zu bieten und für sie einzustehen, ganz gleich in welcher Lage. Was sie auf keinen Fall wollte, war, von ihm in enge Seitenstraßen gestoßen zu werden.

»Natürlich möchte ich dir nicht zumuten, liebster George, dich meinetwegen mit Komplikationen herumschlagen zu müssen. Beim nächsten Mal kann ich mich in einer solchen Situation ja im erstbesten Müllcontainer verkriechen. Gib mir nur vorher Bescheid, damit ich mich passend anziehen kann.«

Sie trat zurück auf den Markt. George kam ihr nach. Die Verkäufer der umliegenden Stände schauten die beiden etwas verwundert an.

»Warte doch, Mary.« George fasste sie am Arm, dieses Mal jedoch sachte. »Wo willst du denn hin? Du wolltest mir doch noch den Man Mo Tempel zeigen.«

Mary hatte bereits allein ein paar Tage in Hongkong verbracht und die Stadt erkundet. Sie war hergeflogen, um von hier aus eine weitere Reise mit der Queen Anne anzutreten, von Hongkong über Ho-Chi-Minh-Stadt nach Singapur. Zum einen reizte es sie, Asien näher kennenzulernen. Zum anderen war dies eine gute Gelegenheit, Zeit mit George zu verbringen. Schließlich sahen sie einander nicht allzu oft. Sie lebte in ihrem Herrenhaus in England, während seine Heimat der Ozean war. Vor der Fahrt hatte er es eingerichtet, dass sie ein paar Stunden füreinander hatten, da sich dies auf dem Schiff schwierig gestalten würde. Sie hatten seinen Landgang für alle Sehenswürdigkeiten genutzt, die Mary als besonders lohnenswert erachtete. Sie hatten vom Victoria Peak die Aussicht auf die Skyline genossen, hatten die Statuen in der Ten Thousand Buddhas Monastery bewundert, hatten kulinarische Besonderheiten wie hundertjährige Eier und Quallensalat gekostet (Gerichte, die Mary nicht dauerhaft auf ihren Speiseplan aufnehmen würde). Es war für sie beide ungewohnt, wieder einen Partner zu haben. Marys Mann Maxwell war nun schon seit zwei Jahren tot, und auch MacNeill war seit geraumer Weile Witwer. Beide waren sie in dieser Zeit alleinstehend gewesen, bis es auf den Norwegischen Fjorden zwischen ihnen gefunkt hatte. Aber obwohl das, was zwischen ihnen bestand, noch neu für sie war und sie selten Zeit miteinander verbrachten, hatten sie sich hier in Hong Kong bestens verstanden. Es war nichts Krampfiges zwischen ihnen gewesen, sondern hatte sich natürlich angefühlt, war sogar sehr harmonisch gewesen — bis zu jenem unseligen Moment, in dem George seinen kleinen Panikanfall erlitten hatte.

Mary fand es schade, dass ihr gemeinsamer Trip ein so unerfreuliches Ende nahm. Aber die Lust auf gemeinsames Sightseeing war ihr gründlich vergangen.

»Ich denke, unsere Besichtigungstour ist beendet«, sagte sie. »Du musst ja ohnehin zurück auf dein Schiff, um die Vorbereitungen zum Auslaufen zu überwachen. Da schadet es sicher nicht, wenn du ein bisschen früher zurückkehrst. Ich gehe bestimmt recht in der Annahme, dass es dir lieber ist, wenn wir getrennt dort eintreffen, nicht wahr? Wir wollen doch nicht, dass jemand auf den Gedanken kommt, wir seien ein Paar.«

Sie machte sich von ihm los und ging zwischen den Ständen hindurch die Upper Lascar Road hinab. George sah wohl ein, dass es sinnlos war, ihr nachzueilen und sie aufhalten zu wollen. Aber ganz geschlagen geben wollte er sich noch nicht.

»Mary, jetzt warte doch«, rief er ihr nach. »Ich verspreche, ich mache es wieder gut.«

Mary wandte sich noch einmal nach ihm um.

»Das kannst du gerne tun, George. An Bord der Queen Anne. Lass dir schon mal was einfallen.«

Beinahe tat er ihr leid, wie er niedergeschlagen zwischen goldenen Winkekatzen, Terrakottasoldaten und Mao-Zedong-Bildern stand. Sie wollte ihn nicht bestrafen, jedenfalls nicht härter als nötig. Und sie hatte auch nicht vor, während der anstehenden Reise die beleidigte Leberwurst zu spielen und ihn bei jeder Gelegenheit leiden zu lassen. So empfindlich war sie nicht. Jetzt aber war sie erst einmal sauer auf ihn, und das konnte er ruhig merken. Außerdem, fand sie, würde ihm ein kleiner Denkanstoß guttun, damit er einsah, dass es so auf lange Sicht nicht ging — und es bei einem solchen Verhalten mit Entschuldigungen nicht getan war.

Sie ließ den Cat Street Market mit all seinem bunten Krimskrams hinter sich, bog in die Hollywood Road ein — und wurde prompt Zeugin eines Spektakels, bei dem sie ihren Ärger und ihre Enttäuschung über George MacNeill glatt vergaß.

2

Wie sich auf dem Cat Street Market Verkaufsstände aneinanderreihten, reihten sich in der Hollywood Road Geschäfte aneinander. Bei vielen von ihnen handelte es sich um Antiquitätenläden. Natürlich fanden sich auch auf dem angrenzenden Markt, von dem Mary gerade kam, Möbel, Porzellan und ähnliches Kunsthandwerk, das die Verkäufer zu Spottpreisen losschlugen und für dessen Echtheit sie ohne zu zögern ihre Hand ins Feuer gelegt hätten. Mary wusste jedoch, dass man gut beraten war, nicht gleich bei jedem vermeintlichen Schnäppchen zuzuschlagen, bei dem man meinte, sich zum kleinen Preis eine Rarität mit enormem Wiederverkaufswert sichern zu können. Die Vasen etwa, die ihr dort als wertvolle Altertümer angepriesen worden waren, mochten zwar im Ming-Stil gestaltet sein. Doch entstammten sie garantiert nicht der Mingdynastie aus dem 14. bis 17. Jahrhundert, sondern waren wohl eher erst in der vergangenen Woche in einer Fabrik in Shenzhen hergestellt worden — und zwar massenweise. Ähnliches galt für die übrigen mehr oder weniger gelungenen Fälschungen. Vielleicht wurde auf dem Cat Street Market nicht mehr mit Diebesgut gehandelt. Aber das hieß nicht, dass dort alles einwandfrei zuging.

In der Hollywood Road hingegen konnte man Originale erstehen. Von Vasen aus der Ming- und Pferde-Figuren aus der Tang-Ära über Teetische und Hochzeitsschränke aus Zhejiang bis hin zu Ahnenbildern früherer Herrscherfamilien war hier alles zu haben — sofern man bereit war, dafür entsprechend tief in die Tasche zu greifen.

Gerade interessierte Mary sich für dieses Angebot allerdings herzlich wenig. Sie wollte viel lieber erfahren, was es mit dem Tumult auf sich hatte, der sich vor einem der Antiquitätengeschäfte abspielte. Auf der Straße hatte sich eine Menschentraube gebildet, die ihr die Sicht versperrte, sodass sie nicht erkennen konnte, was vor sich ging. Aber allein diese Versammlung reizte sie, es herauszufinden. Ganz abgesehen davon, dass ihr ein wenig Ablenkung gerade sehr gelegen kam. Sekunden später wühlte sie sich auch schon durch die Menge, die nur widerwillig vor ihr auseinanderwich. Ein paarmal musste sie sich den Weg deshalb mit einem beherzten Stoß ihrer Ellenbogen freimachen. Schließlich aber erreichte sie die vordere Reihe.

Und was sich ihr bot, war ein überaus unterhaltsames Spektakel. Eine ganze Armee von Lastträgern mühte sich mit unzähligen Kisten, Kästen und Truhen ab, die sie schwitzend und ächzend aus dem Antiquitätengeschäft schleppten und auf Handkarren, Rollwagen und Lastenrikschas wuchteten. Schränke, Tische, Stühle und viele weitere Möbel wurden herbeigeschleppt, dazu Statuen, steinerne Buddhas, goldene Drachen, sogar ein Terrakottakrieger in Menschengröße. Sie wickelten alles in schützende Transportfolie und versahen die Stücke mit orangenen Warnbändern, auf denen ›Achtung! Zerbrechlich‹ stand. Der Bürgersteig war fast vollständig zugestellt, sodass Fußgänger gezwungen waren, auf die Straße auszuweichen. Da viele sich kurzentschlossen zu den Zuschauern gesellten, wuchs die Menge vor dem Laden ebenso an wie diese eigenartige Sammlung von kuriosen Gegenständen. Autos stauten sich bereits bis um die nächste Ecke. Aber selbst wütendes Hupen brachte niemanden dazu, den Weg freizugeben.

Mary fand es verständlich. Die Parade der Lastträger war nämlich nicht das Einzige, was es hier zu bestaunen gab. Mindestens ebenso unterhaltsam, wenn nicht unterhaltsamer war die Dame im knallpinken Kostüm, die diese Parade mit zackigen Kommandos dirigierte. Sie musste ungefähr vierzig sein, war schlank und hatte schwarze Haare, die sich in einer kompliziert aussehenden Hochsteckfrisur auf ihrem Kopf türmten. Oben auf der Frisur balancierte ein winziges Hütchen, das passend zum Kostüm ebenfalls pink war. Als ob das nicht gereicht hätte, um zu raten, welches ihre Lieblingsfarbe war, steckten ihre Füße in pinken High Heels, mit denen sie unentwegt zwischen den Trägern hindurchstöckelte, um ihnen wild gestikulierend Anweisungen zu erteilen. Auf ihrer Nase saß eine riesige Sonnenbrille mit pinkem Gestell, ihre Lippen waren pink geschminkt, und Mary war ziemlich sicher, dass sich unter den pinken Handschuhen pink lackierte Nägel verbargen. Zu guter Letzt durfte für das runde Gesamtbild natürlich auch eine pinke Handtasche nicht fehlen.

Aber so heiter — und für die Menge erheiternd — ihre farbliche Aufmachung auch sein mochte: Sie selbst schien all das fröhliche Pink nicht in gute Laune zu versetzen. Im Gegenteil stand sie offenbar kurz vor einem Tobsuchtsanfall. Zwar war auch sie, wie die Träger, Asiatin und gab ihre Befehle auf Chinesisch. Die Träger aber schienen sie nicht zu verstehen. Mary sprach zwar kein Chinesisch, wusste jedoch, dass zwischen den vielen Dialekten, die im Land gesprochen wurden, mitunter gewaltige Unterschiede bestanden. So gewaltige Unterschiede, dass ein Einwohner Pekings, der Mandarin, also Hochchinesisch sprach, sich mit einem Einwohner Hongkongs nicht unterhalten konnte. Wenn sie auch nicht bestimmen konnte, woher die Dame im pinken Kostüm stammte, schien Mary doch ziemlich klar, dass genau darin der Grund für ihre Verständigungsschwierigkeiten mit den Trägern bestand. Dass sie zwischendurch in ein lupenreines, britisch angehauchtes Englisch wechselte, half ihr wenig. Was wohl daran lag, dass sie sich in der einen Sprache nicht weniger zickig äußerte als in der anderen.

»Vorsicht damit!«, keifte sie etwa einen der Träger an. »Lass das bloß nicht fallen. Hast du eine Ahnung, was das gekostet hat? Du könntest dein ganzes Leben schuften und wärst immer noch nicht imstande, mir das zu ersetzen. Hey, du da«, wandte sie sich an einen anderen. »Das hat da nichts zu suchen. Bring das gefälligst da rüber. Und beeilt euch alle mal ein bisschen. Ich habe nicht ewig Zeit!«

Dabei fuchtelte sie mit den Armen, klatschte in die Hände, schüttelte den Kopf, dass ihr Hütchen wackelte, und stieß immer wieder erbost den spitzen Absatz ihrer Pumps auf das Pflaster. Die Träger aber gaben sich keine besondere Mühe, ihren so harsch geäußerten Wünschen nachzukommen. Sie schienen ihre Lasten dort abzustellen, wo ihnen gerade der Sinn danach stand. Mitunter gar mit der Absicht, ihre pinke Auftraggeberin zur Weißglut zu treiben. Da sie sich untereinander immer wieder angrinsten oder die Augen verdrehten, vermutete Mary, dass sie entgegen ihrer ersten Annahme sehr genau verstanden, was die pinke Dame von ihnen wollte. Auch ihr konnte es nicht entgehen. Und dass sie sich nicht nur ihrem Willen widersetzten, sondern sich noch dazu über sie lustig machten, trieb sie in immer größere Empörung.

»Das ist doch einfach unglaublich. Eine Unverschämtheit! So ein mieser Service ist mir im Leben noch nicht untergekommen.«

Frustriert von dem mangelnden Erfolg ihres Bemühens, ging sie schließlich dazu über, ihren Zorn an einem jungen Mann auszulassen, der mit einem Klemmbrett auf dem Bürgersteig stand und offenbar damit beschäftigt war, das Vorhandensein, den einwandfreien Zustand und die ordnungsgemäße Verpackung der einzelnen Stücke zu überwachen und in eine Bestandsliste einzutragen.

»Stehen Sie hier doch nicht einfach nur blöd in der Gegend rum. Das ist doch eine Zumutung, wie diese Leute arbeiten. Falls man das überhaupt Arbeit nennen kann. Unternehmen Sie was! Sie arbeiten schließlich in dem Saftladen hier.«

Sichtlich zufrieden nahm sie zur Kenntnis, dass ihre Worte auf den jungen Mann, offenbar ein Angestellter des Antiquitätengeschäfts, eine weitaus stärkere Wirkung hatten als auf die Lastträger. Er schien bei jedem von ihnen zusammenzuzucken wie unter einem Peitschenhieb.

»Es tut mir schrecklich leid, Mrs. Gao«, stammelte er. »Es war mir nicht möglich, genügend zuverlässiges Personal zu engagieren, um all ihre Neuerwerbungen zu transportieren. Ich dachte, wir könnten es ihnen nachsenden. Ich wusste nicht, dass Sie darauf bestehen würden, alles persönlich mitzunehmen.«

Er war schlank, mit schmalen Schultern, schmaler Brust und schmalen Hüften, und trug einen schwarzen Anzug. Hatte er sich vorher noch einigermaßen gerade gehalten, schien er sich unter dem Unmut der pinken Dame zu ducken, der nun in einem weiteren Schwall auf ihn niederging.

»Ach so ist das.« Sie baute sich vor ihm auf. »Das ist also meine Schuld, ja?«

»Aber nein, Mrs. Gao. Selbstverständlich nicht. Ich wollte auf keinen Fall andeuten, dass … Bitte verzeihen Sie mein Versäumnis. Ich versichere Ihnen, dass ich nicht die Absicht hatte …«

Während er seine Beteuerungen und sein Flehen um Vergebung vorbrachte, sank er unter ihren wütenden Blicken weiter und weiter in sich zusammen. Die Lastenträger nutzten die Gelegenheit zu einer Pause und wandten sich, ebenso wie die Zuschauermenge, der einseitigen Auseinandersetzung zu. Wenn Mrs. Gao sich auch eben noch lautstark über sie beschwert hatte, schien es ihr nun ausnahmsweise nichts auszumachen, dass sie die Arbeit vorübergehend einstellten. Ganz offensichtlich genoss sie es, den jungen Mann vor möglichst großem Publikum zu demütigen.

Mary aber fand das Schauspiel nun gar nicht mehr unterhaltsam. Ungerechtigkeit und Grobheit waren ihr zuwider, und sie war nicht bereit, dieser Erniedrigung länger tatenlos beizuwohnen.

3

»Entschuldigen Sie bitte.« Mary trat aus der Menge und ging auf Mrs. Gao zu. »Wenn ich auch Verständnis für die schwierige Herausforderung habe, der Sie sich ausgesetzt sehen, hege ich doch arge Zweifel, dass die richtige Herangehensweise darin besteht, den Leuten in Ihren Diensten die Hölle heißzumachen. Jedenfalls erschließt sich mir nicht, was Sie damit bezwecken. Die Arbeit wird dadurch gewiss nicht schneller vonstatten gehen.«

»Was?«

Mrs. Gao drehte sich zu ihr um. Ihrer Miene war anzusehen, wie wenig erfreut sie über diese Störung war. Ihre Angriffslust schien sich dadurch noch zu steigern.

»Wer sind Sie denn?«, fuhr sie Mary an. »Was fällt Ihnen ein, sich hier einzumischen? Das Ganze geht Sie ja wohl kaum etwas an.«

»Mein Name ist Mary Elizabeth Arrington«, erklärte Mary ruhig. »Und da ich mich aus Prinzip einmische, wenn Leuten Unrecht getan wird, geht mich das Ganze hier sehr wohl etwas an.«

Mrs. Gao betrachtete sie verächtlich von Kopf bis Fuß.

»Engländerin, ja? Ich höre es an Ihrem Akzent. Was tun Sie in Hongkong? Wollen Sie Ihre ehemalige Kolonie besichtigen? In Erinnerungen an Großbritanniens verblassten Ruhm schwelgen?«

Mary war sich darüber im Klaren gewesen, dass sie sich durch ihr Einschreiten selbst zur Zielscheibe für Mrs. Gaos Unverschämtheiten machen würde. Aber wer sich mit Mördern herumschlug, fand sie, brauchte gegenüber einer Person mit zweifelhaftem Geschmack in Modefragen auch nicht klein beizugeben.

»Ich bin mir der historischen Verbindung zwischen dieser Stadt und meinem Heimatland durchaus bewusst. Aber auch, wenn dies nicht der Fall wäre, würde ich mich als Gast Hongkongs stets rücksichts- und respektvoll verhalten und allen, denen ich begegne, höchste Achtung entgegenbringen. Ein Betragen, an dem Sie erwägen sollten, sich ein Beispiel zu nehmen. Dann könnten Sie auch damit rechnen, dass die Leute Sie unterstützen. Wenn Sie also möchten, dass diese Männer die Aufgabe ernst nehmen, mit der Sie sie betraut haben, würde ich vorschlagen, dass Sie Ihr Geschrei einstellen und sich bei ihnen für Ihre Beleidigungen entschuldigen.«

»Wie bitte?« Mrs. Gao riss ihre pinke Sonnenbrille herunter. Sie starrte Mary fassungslos an. Sich bei jemandem zu entschuldigen schien für sie eine geradezu absurde Vorstellung zu sein. »Ich soll mich entschuldigen? Dafür, dass sie nicht anständig arbeiten? Ich bezahle sie schließlich.«

»Aber wohl kaum dafür«, wandte Mary ein, »dass sie sich von Ihnen beschimpfen lassen.«

Mrs. Gao machte eine wegwerfende Handbewegung. »Ach, kommen Sie. Ich habe sie lediglich ein bisschen angetrieben. Die verstehen ja nicht einmal, was ich sage.«

»Ich denke, sie verstehen Sie ziemlich gut. Selbst wenn Sie nicht brüllen.« Sie wandte sich an die Arbeiter, die das Gespräch aufmerksam verfolgten. »Nicht war, meine Herren?«

Einige der Träger nickten. Manche mit einem Grinsen.

»Wenn Sie also nicht wollen, Mrs. Gao«, fuhr Mary fort, »dass Ihre Antiquitäten hier auf dem Bürgersteig und der Straße zur Dauerausstellung werden, kommen Sie, fürchte ich, um eine Entschuldigung und eine Änderung ihres Verhaltens nicht herum.«

Ein paar der Arbeiter verschränkten die Arme vor der Brust, um zu zeigen, dass Mary mit dieser Einschätzung richtiglag und sie keinen Finger mehr rühren würden, bevor Mrs. Gao sich am Riemen riss. Dann könnte die Dame in Pink selber zusehen, wie sie die Tonnen aus Holz, Stein und Metall, die sie herbeigetragen hatten, von hier wegbekam. Der Angestellte des Geschäftes hatte sich ein paar Meter abseits in Sicherheit gebracht hatte. Nun, da er aus der Schusslinie war, erwartete er mit Spannung, wie dieses Duell der beiden Damen ausgehen würde.

Mrs. Gao wurmte es sichtlich, dem Gutdünken der Träger ausgeliefert zu sein, und sie wand sich noch ein paar Augenblicke. Aber sie sah ein, dass Sie keine Wahl hatte, wenn sie sich nicht selbst einen Trageriemen auf den Rücken schnallen wollte. Offenbar war die Schmach einer Entschuldigung ihr lieber als eine derartige körperliche Belastung, die auch ihr schickes Kostüm in Mitleidenschaft gezogen hätte.

»Ich finde ja nicht … Also ich … Na ja … Tschuldigung«, murmelte sie.

Es war gerade so hörbar gewesen. Aber da Mary erkannte, wie schwer der stolzen Frau schon dieses Zugeständnis gefallen war, verzichtete sie darauf, sie es deutlicher wiederholen zu lassen. Aus der Zuschauermenge ertönten ein paar spöttische Bravo-Rufe. Die Träger aber schienen zufrieden. Sie gaben einander ein Signal und kehrten an ihre Arbeit zurück. Soweit Mary erkennen konnte, schleppten sie keine weiteren Kunstgegenstände oder Möbel mehr herbei, sondern machten sich daran, sie auf ihren jeweiligen Transportgefährten mit Gurten und Seilen festzuzurren.

»Na also«, sagte Mrs. Gao, als sie dies sah — und scheute sich nicht, sich diesen Erfolg kurzerhand selbst anzurechnen. »Es geht doch.« Sie setzte ihre Brille wieder auf. »Man muss eben nur richtig mit Leuten umzugehen wissen.«

»Ganz recht«, sagte Mary, war jedoch nicht sicher, dass Mrs. Gao diese kleine Lektion tatsächlich beherzigen würde. Die pinke Dame brauchte nicht lange, um ihr diese Befürchtung zu bestätigen.

»Was gucken Sie denn so belämmert?«, wandte sie sich an den Angestellten und klatschte in die Hände. »Hopphopp, damit wir hier langsam zum Abschluss kommen.«

Der Angestellte zuckte zwar unter dieser Aufforderung kurz zusammen. Doch sie war harmlos im Gegensatz zu dem, was er bisher erduldet hatte. Er warf Mary einen dankbaren Blick zu und nahm sein Klemmbrett wieder vor.

Mrs. Gao holte einen pinken Lippenstift aus ihrer pinken Handtasche und zog sich die pinken Lippen nach.

»Sie müssen verstehen, Verehrteste — ich bin Geschäftsfrau. Mein Business verlangt, Termine strikt einzuhalten. Da ist es manchmal unerlässlich, deutliche Worte zu finden.«

Mary wunderte sich über diese plötzliche Vertrautheit. Sie hatte den Moment verpasst, in dem Mrs. Gao sie zu ihrer Busenfreundin erkoren hatte. Wahrscheinlich lag es nicht nur daran, dass Mary ihr Problem gelöst, sondern auch daran, dass sie ihr die Stirn geboten hatte. Es nötigte ihr wohl den Respekt ab, mit dem sie ihre Mitmenschen nicht gerade großzügig verwöhnte.

»Sie sehen selber aus wie jemand«, sagte Mrs. Gao, »der den Druck von Terminen kennt. In welcher Branche sind Sie tätig?«

»Ich bin Schriftstellerin. Ich verfasse Kriminalromane. Und ja: Auch ich bin mit Termindruck mehr als vertraut.«

Vor allem in den vergangenen Jahren war sie damit etwas vertrauter geworden, als ihr lieb war. Der Verlag Fitch & Finnegan, der ihre Bücher herausbrachte, war nicht müde geworden, auf die lange überfällige Abgabe ihres neuesten Manuskriptes zu pochen. Mary aber hatte sich, durch Schreibhemmungen und schlichtweg fehlende Inspiration, über Monate hinweg schwer damit getan, die Geschichte zu Papier zu bringen. Zwischenzeitlich hatte sie schon nicht mehr daran geglaubt, dass es ihr gelingen werde. Auch Mr. Bayle, ihr Lektor, der sie schon seit Jahren betreute, schien kurz davor gewesen zu sein, alle Hoffnung darauf zu verlieren, das Manuskript jemals in Händen zu halten. Zum Glück hatte ihre letzte Kreuzfahrt Marys Kreativität angefacht, sodass es ihr endlich gelungen war, den Roman fertigzustellen. Es war ein weiterer Grund für ihre Anwesenheit in Hongkong und die anstehende Kreuzfahrt. Für diesen hart erarbeiteten Erfolg hatte sie ihrer Meinung nach Urlaub verdient.

»Daher«, fuhr sie fort, »weiß ich auch um die Notwendigkeit von Organisation und Zeitmanagement. Was das betrifft — und wenn Sie mir diese Frage erlauben, Mrs. Gao —, gäbe es nicht eine einfachere Möglichkeit, all dies abzutransportieren? Wenn Sie vermögend genug sind, all diese Kunstwerke zu erstehen, sollte es doch auch keine Schwierigkeit für sie darstellen, einen Lieferwagen zu arrangieren, mit dem sich alles viel schneller und unkomplizierter erledigen ließe.«

Mrs. Gao schnaubte verächtlich. Sie hatte nicht lange gebraucht, um ganz zu ihrem alten Selbst zurückzufinden.

»Denken Sie, darauf wäre ich selbst noch nicht gekommen?« Sie wies auf den Angestellten mit dem Klemmbrett. »Sogar dieser bessere Flohmarkthändler hatte die Idee.«

»Dürfte ich dann vielleicht fragen, was dagegenspricht?«

»Hongkong!«

»Wie bitte?«

»Hongkong spricht dagegen. Diese Stadt ist voller Diebe.«

Sie deutete auf die Menge, die sich ein wenig ausgedünnt hatte, da der Unterhaltungswert ohne Mrs. Gaos Ausraster stark gesunken war.

»Alles Kriminelle. Glauben Sie mir. Ich bin zwar nicht von hier, ich stamme aus Shanghai und lebe inzwischen in Singapur. Aber da Hongkong ebenso wie meine Wahlheimat ein bedeutendes Finanzzentrum darstellt, bin ich durch meine Geschäfte in der Hotelbranche immer wieder gezwungen, mich hier aufzuhalten. Es ist mir jedes Mal ein Graus. In Singapur herrscht Ordnung. Da kriegen Sie schon eine Strafe von der Polizei, wenn Sie einen Kaugummi auf den Boden werfen. Hier aber ist alles voller Gesindel.«

Sie blickte misstrauisch um sich, als warteten die Lastträger nur darauf, sich eine zentnerschwere Statue einfach unter den Arm zu klemmen und Reißaus zu nehmen.

»Denken Sie nicht«, fragte Mary, »dass Sie mit dieser Verallgemeinerung ein wenig zu weit gehen?«

»Zu weit gehen?«, fuhr Mrs. Gao auf, bereit, ein weiteres Mal ihrer Empörung freien Lauf zu lassen. Dann aber fiel ihr wohl ein, dass sie damit bisher nicht besonders weit gekommen war. Sie senkte ihre Stimme wieder.

»Das kann nur jemand behaupten, der nicht von hier ist. Ich habe diese Stücke«, sie wies auf die Antiquitäten, »vor einigen Wochen bei einer Auktion von Christie’s ersteigert. Ich konnte sie nicht direkt verschiffen, da die Zollbehörden sich reichlich Zeit damit ließen, mir die Ausfuhrgenehmigungen auszustellen. Daher war ich gezwungen, sie in diesem Laden hier zwischenzulagern, während ich meinen Geschäften nachging.«

»Und?«, fragte Mary, die darin nichts Außergewöhnliches erkennen konnte. Wenn man davon absah, dass Mrs. Gao offenbar sämtliche auf der Auktion versteigerten Exponate erstanden hatte. Sie wagte nicht, zu fragen, was all das gekostet haben mochte. Aber sicher war das, was sie vor sich sah, Hunderttausende wert. Der eine oder andere Gegenstand wäre ihrer Meinung nach besser in einem Museum aufgehoben gewesen statt in dem zweifellos luxuriösen Domizil einer Singapurer Geschäftsfrau. Aber auch diese Überlegung behielt sie für sich. Mrs. Gao schien zu jenen Leuten zu gehören, die der Ansicht waren, dass ihnen alles zustand, was sie mit ihrem Geld kaufen konnten — und darüber hinaus auch noch manches, das sie nicht kaufen konnten.

»Raten Sie mal«, sagte Mrs. Gao, gab Mary allerdings dazu keine Gelegenheit. »Schon kurz danach kam es zu einem Einbruchsversuch. Zwar ist es den Einbrechern nicht gelungen, etwas zu entwenden, und ich habe den Besitzer sofort angewiesen, zusätzliche Wachen anzustellen. Es ist also alles noch einmal gut gegangen. Aber daran sehen Sie, dass ich mit meiner Verallgemeinerung, wie Sie es nennen, vollkommen richtig liege. Und damit, denke ich, ist ja wohl auch klar, warum ich Ihren Vorschlag mit dem Lieferwagen sofort verworfen habe. Jetzt, wo ich meine Besitztümer endlich mitnehme, werde ich sie keine Sekunde aus den Augen lassen, bis ich sie sicher nach Hause geschafft habe. Mein Gott, werde ich froh sein, wenn ich zurück in Singapur bin.«

Die Lastenträger und der Angestellte, dachte Mary, würden darüber wahrscheinlich ebenso froh sein. Beinahe furchtsam näherte sich der junge Mann ihr von der Seite und wagte kaum, sie anzusehen.

»Wir wären dann so weit, Mrs. Gao. Es ist alles vertäut. Sie können aufbrechen.«

»Das wird aber auch Zeit.«

Mrs. Gao zog einen ihrer Handschuhe aus und reichte Mary die Hand. Mary hatte richtig gelegen. Ihre Nägel waren pink lackiert.

»Also dann, Verehrteste. Ich habe mich gefreut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Sollten Sie einmal nach Singapur kommen, zögern Sie nicht, mich zu besuchen. Fragen Sie einfach in den besseren Hotels nach Mrs. Gao. Man kennt mich.«

Zwar würde Mary sich schon in wenigen Tagen in Singapur befinden, wo ihre Fahrt mit der Queen Anne enden würde. Allerdings verschwieg sie Mrs. Gao diese Tatsache. Es war ein unterhaltsames Gespräch gewesen, und sie konnte sich gut vorstellen, Mrs. Gao als Vorbild für eine ihrer Romanfiguren zu nutzen. Aber es verlockte sie wenig danach, ihre Bekanntschaft zu vertiefen.

»Gute Reise«, sagte sie daher nur. »Ich hoffe, dass all Ihre Habseligkeiten unbeschadet eintreffen.«

Sie konnte sich gut vorstellen, dass einige der Träger nicht davor zurückschrecken würden, ihre Last ganz aus Versehen vor eine Straßenbahn oder einen Bus fallen zu lassen. Mary hoffte, sie würden darauf verzichten, weniger um Mrs. Gaos als um der schönen Stücke wegen, um die es schade wäre.

»Keine Sorge«, sagte Mrs. Gao. »Darauf werde ich achten.«

Sie stieg in eine Fahrradrikscha, die gerade neben ihr anhielt. Sie nahm auf dem gepolsterten Sitz Platz wie eine Königin in ihrer Kutsche. Nur eine Sänfte, dachte Mary, hätte noch besser gepasst.

»Genießen Sie Ihren restlichen Aufenthalt in Hongkong«, sagte Mrs. Gao. »Und passen Sie auf Ihre Wertsachen auf.«

Sie schwenkte ihren pinken Handschuh. Die Lastenträger fassten die Griffe ihrer Wagen und Karren. Die Rikscha fuhr an und die sonderbare Karawane, mit Mrs. Gao an der Spitze, setzte sich in Bewegung und zog, gefolgt von einer Schlange ungeduldig hupender Autos, die Straße hinab.

Der Angestellte atmete erleichtert durch und verschwand in seinem Geschäft. Auch die verbliebenen Zuschauer gingen auseinander und kehrten zu ihren alltäglichen Verrichtungen zurück. Mary warf einen Blick auf die Uhr. Sie hatte noch etwas Zeit, bevor sie zum Hafen musste. Sie beschloss, noch ein wenig herumzuschlendern, um auf diese Weise von Hongkong Abschied zu nehmen. Ihre kurzzeitige Missstimmung war verflogen. Sie freute sich auf die Queen Anne und auf die Kreuzfahrt über das Südchinesische Meer und vorbei am Golf von Thailand. Gewiss würde sie unterwegs, wie es auch die letzten Male der Fall gewesen war, wieder eine Menge netter Menschen kennenlernen (netter als die Dame in Pink), mit denen sie Umgang pflegen konnte, unter den übrigen Passagieren und garantiert unter dem Personal. Wie immer würden die Stewards, Bell Boys und übrigen Crewmitglieder vom ersten Moment an alles tun, um ihr den Aufenthalt an Bord angenehm zu gestalten.

Dachte sie zumindest.

4

»Halt, bleiben Sie sofort stehen!«

Das war nun aber gar nicht der Empfang, mit dem Mary gerechnet hatte, und eindeutig nicht der Empfang, den sie auf der Queen Anne gewohnt war. Zwar hatte das gigantische Schiff im Hafen den gleichen beeindruckenden Anblick geboten wie sonst auch. Und am Eingang stand wie üblich ein Steward in schwarzem Anzug an einem Tresen, um die Bordkarten zu prüfen. Hinter ihm hatten sich in gewohnter Manier weitere Stewards und Bell Boys aufgereiht und lächelten alle überaus freundlich. Allerdings hatte sich dieses Mal jemand zu ihnen gesellt, der bei Marys vorherigen Reisen nicht dabei gewesen war. Und Mary hätte es vorgezogen, wenn er auch dieses Mal nicht anwesend gewesen wäre.

Es handelte sich um einen hünenhaften Mann mit kurz geschorenen dunklen Haaren, muskelbepackten Armen und einem Gesicht, das aus Granit gemeißelt zu sein schien. Im Gegensatz zu den Stewards und Bell Boys zeigte er nicht einmal den Ansatz eines Lächelns. Vielmehr sah er aus, als hätte er sich das Lächeln vollständig abgewöhnt, um noch bedrohlicher zu wirken. Diesen Eindruck unterstützte er zusätzlich mit seiner schwarzen Uniform, die mit den Uniformen des Kapitäns oder der Offiziere an Bord nicht das Geringste gemein hatte, sondern vielmehr an einen Soldaten denken ließ. In strammer Haltung hatte er sich hinter dem Tresen des Stewards aufgebaut. Es fehlte nur noch eine Pistole in einem Holster, und Mary hätte das Gefühl gehabt, sich nicht auf ein Kreuzfahrt-, sondern auf ein Gefängnisschiff oder gar eine Galeere zu begeben, wo die Passagiere, anstatt im Liegestuhl bei Cocktails zu entspannen, unter Peitschenhieben und Trommelschlägen an den Rudern schuften mussten.

Der Hüne war ihr sofort aufgefallen — es war auch völlig unmöglich, solch eine Furcht einflößende (und hier völlig unpassende) Erscheinung zu übersehen. Doch hatte Mary ihn zunächst nicht weiter beachtet. Nachdem sie dem Steward ihre Bordkarte vorgezeigt hatte, war sie schnurstracks an ihm vorbeigegangen und hatte den Weg zur Grand Lobby und den Aufzügen eingeschlagen, um zu ihrer Suite zu fahren. Aber kaum war sie an dem Riesen vorbei, hatte er ihr auch schon seinen kläffenden Befehl nachgebrüllt.

»Kehren Sie auf der Stelle um!«

Die übrigen Passagiere, die sich im Eingangsbereich aufhielten, waren zusammengefahren und hatten sich zu ihm umgewandt. Einige starrten ihn erschrocken, andere verärgert an. Sie alle hatten das Schiff in freudiger Erwartung ihrer anstehenden Reise betreten. Mit so einem Radau und vor allem mit diesem ungewohnten Befehlston hatte keiner von ihnen gerechnet. Auch die Stewards und Bell Boys wirkten schockiert von seinem grobschlächtigen Auftreten, das ganz und gar nicht zum gediegenen Inneren des Schiffes passte. Aber niemand wagte es, den Hünen in seine Schranken zu weisen. Die Passagiere beeilten sich, zu ihren Kabinen zu kommen. Die Bell Boys schnappten sich, was sie an Koffern und Taschen erwischen konnten, um möglichst schnell aus seiner Reichweite zu gelangen. Die Stewards bemühten sich, die neu eintreffenden Gäste besonders herzlich willkommen zu heißen, um diesen befremdlichen Auftritt zu überspielen. Sie schafften es nur bedingt.

»Entschuldigen Sie«, sagte Mary und wandte sich zu dem Hünen um. »Reden Sie mit mir?«

Sie sah überhaupt nicht ein, sich von ihm einschüchtern zu lassen. Oder ihm zu gehorchen. Zwar war sie stehengeblieben. Doch ignorierte sie seine Anweisung, zu ihm zurückzukehren.

»Sie wissen genau, dass ich mit Ihnen rede. Kommen Sie sofort her.«

Er starrte sie finster an. Aber Mary hielt seinem Blick stand.

»Ich fürchte, wenn Sie das Bedürfnis haben, sich mit mir zu unterhalten, werden Sie sich zu mir bequemen müssen.«

Der Hüne presste seine Lippen aufeinander. Aber er sah wohl ein, dass sie nicht nachgeben würde. Mit zackigen Schritten marschierte er auf sie zu, blieb vor ihr stehen und blickte auf sie nieder. Er öffnete den Mund. Aber bevor er seinem Unmut über ihre Befehlsverweigerung Luft machen konnte, kam Mary ihm zuvor.

»Wie kann ich Ihnen behilflich sein, junger Mann? Ich nehme an, Sie haben sich verirrt, nicht wahr?«

Es verwirrte ihn, dass sie ihn nicht zu Wort kommen ließ. Und ihre Aussage, mit der er offenbar nichts anzufangen wusste, verwirrte ihn umso mehr.

»Was?«

Mary war nicht klein. Er aber war gut eineinhalb Köpfe größer als sie. Sie las das Namensschild, das ziemlich genau auf ihrer Augenhöhe auf seiner massigen Brust prangte.

»Sie müssen auf dem falschen Schiff sein, Mr. Bogdanovich. Ihrer Uniform und Ihrem militärischen Gehabe nach scheinen Sie zu glauben, Sie befänden sich auf einem Marineschulschiff oder einem Flugzeugträger, der vor dem Auslaufen in ein Kriegsgebiet steht. Dort würden Ihr Aufzug und Ihr Auftreten gut hinpassen. Hier hingegen, auf diesem wunderbaren Kreuzfahrtschiff, ist beides fehl am Platz. Es bleibt mir somit gar nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass Sie sich verirrt haben — und mich mit einem Kadetten verwechseln.«

Ihr Gegenüber brauchte eine Weile, um seine Verwunderung zu überwinden.

»Das heißt Hauptmann Bogdanovich«, sagte er dann. »Und ich verwechsele Sie mit niemandem. Ich weiß genau, wer Sie sind: Mary Elizabeth Arrington, Kriminalschriftstellerin. Ich bin bestens über Sie und Ihre Machenschaften informiert. Und auf dem richtigen Schiff bin ich auch. Meine Leute und ich werden hier während dieser Reise für Sicherheit sorgen.«

Mary folgte seinem Blick. In einigen Metern Entfernung hatte ein weiterer schwarz gekleideter Mann Posten bezogen. Er war zwar ein wenig kleiner als derjenige, der vor ihr stand. Doch machte er das, was ihm an Größe fehlte, durch Breite spielend wieder wett. Was ihre grimmigen Visagen anging, stimmten sie miteinander vollkommen überein. Die Anwesenheit eines dieser Klötze war Mary schon alles andere als angenehm. Dass es noch mehr von dieser Sorte gab, fand sie richtiggehend beunruhigend. Sicherer fühlte sie sich dadurch jedenfalls nicht.

»In diesem Fall«, sagte sie zu dem Exemplar, das ihr gegenüberstand, »täten Sie gut daran, Ihr Benehmen Ihrer Umgebung anzupassen und sich nicht einer solchen Barackensprache zu bedienen. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, vermitteln Sie den Passagieren nicht gerade ein Gefühl von Geborgenheit. Das ist nicht meine erste Reise auf diesem Schiff, und ich kann Ihnen versichern, dass ich zuvor nicht auf eine derartig grobe Art und Weise begrüßt worden bin. Was nun Ihre Aufgabe an Bord betrifft: Ich fühle mich geehrt, dass Sie offenbar so sehr um meine Sicherheit besorgt sind, dass sie mich sogar persönlich willkommen heißen. Was ich Ihnen aber mit absoluter Sicherheit mitteilen kann, ist, dass ich unseren freundschaftlichen Austausch an dieser Stelle beenden werde. Wenn Sie mich also entschuldigen möchten: Ich werde mich in meine Suite begeben, um privat und in aller Ruhe meinen Machenschaften nachzugehen, wie Sie es nennen. Sollte mich dabei etwas verunsichern, werde ich Ihnen unverzüglich darüber Meldung erstatten.«

Sie wollte ihn stehenlassen. Er aber trat ihr in den Weg.

»Ich weiß, dass dies nicht Ihre erste Reise auf der Queen Anne ist. Ich weiß auch, was für einen Aufruhr sie bei ihren anderen Reisen verursacht haben. Aber nicht dieses Mal. Damit eines zwischen uns klar ist: Meine Leute und ich sind vom Schiffseigner unter Vertrag genommen worden, damit wir Verbrechen an Bord verhindern. Und das werden wir mit vollem Einsatz tun. Sollte trotzdem irgendwas passieren, werden Sie sich schön da raushalten und die Aufklärung den Profis überlassen, anstatt sich wie in der Vergangenheit dreist einzumischen. Ich warne Sie nur dieses eine Mal.«

Mary runzelte die Stirn. Es mochte ja im allgemeinen Interesse der Passagiere und auch der Besatzung liegen, dass der Schiffseigner vorbeugende Maßnahmen ergriffen hatte, um Delikte zu verhindern. Wobei ihm, wie sie sehr wohl wusste, nicht das Wohlergehen der Menschen an Bord am Herzen lag, sondern es ihm viel eher darum ging, schlechte Presse zu verhindern, die seine Vertuschung früherer Verbrechen an Bord anprangerte und dem Ruf und damit dem Börsenwert seines Unternehmens schadete. Das erklärte wohl auch, warum er statt diskreten Sicherheitsleuten, wie man sie etwa in den besseren Hotels fand, eine polternde Schar von Söldnern angeheuert hatte, die direkt aus dem Schützengraben auf das Schiff gezogen zu sein schienen. Er wollte ein Zeichen setzen, vermutete sie, um die geschäftsschädigenden Zeitungsberichte zu widerlegen. Außerdem sollten die Wachen, die sicher nicht nur hier, sondern überall auf dem Schiff Aufstellung bezogen hatten, potenzielle Kriminelle von vornherein von ihren Schandtaten abschrecken. Und zu guter Letzt – gewiss nicht sein geringstes Anliegen – wollte er sie, Mary, einschüchtern, indem er ihr Bogdanovich gleich nach ihrer Ankunft auf der Queen Anne auf den Hals hetzte.

»Herzlichen Dank für diese Warnung«, sagte Mary. »Allerdings würde mich in dieser Hinsicht doch sehr interessieren, ob der Kapitän damit einverstanden ist, dass Sie mich damit behelligen.«

Sie hätte nur allzu gerne hinzugefügt, dass George nicht nur als Kapitän, sondern mehr noch als ihr Partner damit garantiert alles andere als einverstanden war. Aber sie wollte George nicht hintergehen, indem sie ihre Beziehung ohne sein Einverständnis öffentlich machte. Und überhaupt ging diesen Grobian ihr Liebesleben gar nichts an.

Wenn Bogdanovich zum Lächeln imstande gewesen wäre, hätte er sie frech angegrinst. So aber blitzte es nur höhnisch in seinen Augen.

»Es spielt keine Rolle, ob MacNeill damit einverstanden ist. Ich und meine Leute unterstehen nicht dem Kapitän.«

Mary hatte schon so eine Ahnung, was er als Nächstes sagen würde.

»Wir sind Doktor Germer untergeordnet.«

Mary unterdrückte ein Seufzen. Das hatte ihr gerade noch gefehlt. Auf ihren vorherigen Reisen war sie mehrfach mit dem Schiffsarzt aneinandergeraten. Er hatte alles getan, um ihre Ermittlungen zu sabotieren. Mit seinem schwammigen Gesicht, den Schweinsäuglein, seinem schmierig-süßlichen Lächeln und seinem aufgeblasenen Ego war er an sich schon unangenehm genug. Es behagte Mary gar nicht, dass er zu allem Überfluss nun auch noch über so etwas wie eine Privatarmee verfügte. Dazu eine, die ihm, was seine mangelhaften Manieren anging, offenbar in nichts nachstand.

»Dann seien Sie so freundlich«, sagte Mary, »und richten Ihrem Chef aus, dass seine Botschaft angekommen ist — und sie voll und ganz dem entspricht, was ich von ihm gewohnt bin. Wie üblich verspüre ich nicht das leiseste Bedürfnis, mit ihm im Verlauf der kommenden Tage näheren Umgang zu pflegen. Gleiches gilt für Sie, Herr Hauptmann, und Ihre Angestellten.«

Sie trat an Bogdanovich vorbei, der dieses Mal keine weiteren Anstalten machte, sie aufzuhalten.

»Ich wünsche daher sowohl Ihnen als auch mir, dass es Ihnen gelingt, Ihrer Pflicht, Verbrechen zu verhindern, Genüge zu tun, damit wir alle eine geruhsame Reise erleben.«

Sie ließ ihn stehen und ging den Korridor entlang auf die Grand Lobby zu. Sie hoffte inständig, dass ihr Wunsch sich erfüllen werde. Aber die Zeichen, dachte sie, standen nicht günstig. Der Beginn dieser Reise war jedenfalls alles andere als geruhsam. Nach dieser Auseinandersetzung sehnte sie sich danach, in ihrer Suite die Beine hochzulegen und ein wenig zu entspannen.

Aber wie sich zeigte, war ihr Erholung noch nicht vergönnt.

5

»Entschuldigen Sie, Madam«, sagte Mary. »Aber kann ich Ihnen irgendwie helfen?«

Sie hatte die Grand Lobby noch nicht erreicht, als ihr die alte Dame aufgefallen war. Im Vorübergehen hatte sie einen der weiten, schier endlosen Korridore hinabgeblickt, die zu den Kabinenbereichen im Inneren des Schiffes führten.

Und hatte sofort innegehalten.

Wie die übrigen Korridore war auch dieser mit rotem Teppich ausgelegt, auf dem sich verschnörkelte goldene Muster umeinander wanden. Die Wände waren mit hellem Holz getäfelt. Geschmackvolle Lampen warfen dezentes Licht auf die großen Art-Deco-Platten, die hier im Bas-Relief-Stil die Jahreszeiten darstellten, exotische Tiere aus den Ländern, die das Schiff bereiste, die sieben Weltwunder, aber auch Himmelsphänomene wie die Aurora Borealis. Die alte Dame, die Mary zum Stehenbleiben bewegt hatte, sah allerdings nicht aus, als sei sie hergekommen, um die Kunstwerke zu bestaunen oder einfach nur ein wenig herumzuschlendern und in Muße die Queen Anne zu erkunden. In planlosem Zickzack wanderte sie von einem Bild zum anderen, den Korridor hinauf und hinab, mitunter gar im Kreis. Obwohl sie allein war, redete sie ununterbrochen, als habe sie einen unsichtbaren Begleiter, dem sie die Vorzüge ihrer Umgebung erklärte. Dabei machte sie weder einen verzweifelten noch auch nur unglücklichen Eindruck. Im Gegenteil schwätzte sie ziemlich heiter vor sich hin und lachte ab und an sogar fröhlich. Aber es war für Mary doch ziemlich deutlich, dass sie verwirrt war und nicht sich selbst überlassen über das Schiff wandern sollte.

Mary blickte sich um. Doch es war niemand in der Nähe, der sich um die alte Dame gekümmert hätte. Die anderen Passagiere, die an ihr vorüberkamen, betrachteten sie neugierig, teilweise belustigt. Aber alle machten einen Bogen um sie. Ein Steward oder anderer Angestellter des Schiffes war gerade nicht zu sehen, auch keiner von Bogdanovichs Leuten, wofür Mary allerdings dankbar war. Die hätten die alte Dame wahrscheinlich mit ihrem brutalen Auftreten in Angst und Schrecken versetzt und sie wegen widerrechtlichen Herumlungerns kurzerhand eingesperrt.

Da sie es nicht mit ihrem Gewissen vereinbaren konnte, sie zu ignorieren und sich selbst zu überlassen, ging Mary auf sie zu und sprach sie an.

»Haben Sie sich verlaufen? Ich kenne mich auf diesem Schiff ein wenig aus und kann Ihnen den Weg zeigen, wenn Sie mir sagen, wohin Sie möchten.«

Die alte Dame stellte ihren Marsch über den Korridor ein und blieb vor Mary stehen. Gott sei Dank erfüllte sich Marys Hoffnung, dass sie Englisch verstand. Ihre Antwort entsprach allerdings nicht unbedingt Marys Erwartung.

»Ach, sieh mal an. Was für ein hübsches junges Mädchen du bist.« Sie hob eine von Knoten durchzogene Hand und strich Mary über das Haar. »Wie alt bist du denn, meine Kleine?«

Falls Mary noch Zweifel daran gehabt hätte, dass der Geisteszustand der Dame altersbedingt ein wenig abgebaut hatte, hätte sie spätestens jetzt die Bestätigung dafür erhalten. Ein Mädchen war sie mit ihren 65 Jahren schließlich schon lange nicht mehr. Zwar sah sie jünger aus. Obwohl sie das zunehmende Grau ihrer Haare nicht überfärbte und ihr Gesicht durchaus die eine oder andere Falte aufwies, kam es nicht selten vor, dass die Leute sie auf Mitte oder Anfang Fünfzig schätzten. Allerdings wäre trotzdem wohl außer dieser alten Dame niemand darauf verfallen, sie als ›Kleine‹ zu bezeichnen. Wobei sich nicht bestreiten ließ, dass Mary sich im Vergleich zu ihr geradezu rosig ausnahm. Sie hatte schneeweißes Haar, das ihr bis auf den Rücken fiel. Ihr Gesicht war von Falten zerfurcht. Ihre Augen blinzelten Mary kurzsichtig an. Außerdem war Mary ziemlich sicher, dass es ihre dritten Zähne waren, mit denen sie so strahlend lächelte. Sie trug ein altmodisches, grünrot kariertes Kleid, das ihr bis zu den Knöcheln reichte und einen leichten Geruch nach Mottenkugeln verströmte. Sie sah aus wie die freundliche Großmutter im Märchen — die sich im Wald verlaufen hatte.

»Reisen Sie allein?«, fragte Mary. »Oder sind Sie mit jemandem zusammen an Bord gekommen? Mit ihrer Familie vielleicht?«

Die alte Dame fasste sie an den Schultern.

»Aber natürlich, Liebes. Was glaubst du denn? Dass ich mutterseelenallein unterwegs bin? Nein, nein. Die ganze Familie ist hier. Wir treffen uns gleich alle zum Teetrinken.«

Mary war erleichtert, dass sie offenbar einen wachen Moment hatte und zu einer klaren Aussage imstande war. Die alte Dame machte diesen Eindruck aber sogleich wieder zunichte.

»Und zwar im Garten von Chatsworth House. Du, Lydia, machst uns doch deinen berühmten Bienenstich.« Sie ließ Mary los und klatschte begeistert in die Hände. Dabei sah sie nun selbst wie ein kleines Mädchen aus. »Da freue ich mich schon die ganze Zeit drauf.«

Mary wusste, dass es aussichtslos war, ihr zu erklären, dass sie weder Lydia hieß noch vorhatte, auf der Queen Anne einen Kuchen zu backen. Oder dass Chatsworth House in der Grafschaft Derbyshire Tausende von Kilometern entfernt war.

»Kommen Sie, Madam«, sagte sie. »Ich bringe Sie zur Rezeption. Da kann man Ihre Familie ausrufen oder Ihre Kabinennummer herausfinden, sodass wir Sie zu Ihrer Unterkunft bringen können. Was meinen Sie?«

»Aber sicher, Lydia. Machen wir einen schönen Spaziergang und laufen uns Appetit an.« Sie zwinkerte Mary zu. »Dann können wir uns auch zwei Stücke Bienenstich gönnen. Aber hör bitte auf mit diesem Madam-Unsinn. Ich bin es doch, deine alte Freundin Dorothy. Erkennst du mich nicht mehr? Na ja, das kommt vor, dass man auf seine alten Tage ein bisschen vergesslich wird.« Sie hakte sich bei Mary ein. »Sollen wir, Lydia?«

Wenn die alte Dame sie nun nicht mehr für eine »liebe Kleine«, sondern unbedingt für ihre Freundin halten wollte, sah Mary keinen Grund, ihr diese Freude zu nehmen.

»Sehr gerne, Dorothy.«

Mary wollte sie gerade den Korridor hinabführen.

Da aber kam jemand in großer Hast auf sie zugelaufen.

6

»Mutter?«, rief der Mann, der sich mit schnellen Schritten über den Korridor näherte. Er hatte ein quietschbuntes, billig wirkendes Hawaiihemd an, bei dessen Anblick Mary fürchtete, zu erblinden. Dazu trug er Bermuda-Shorts, die ihm etwas zu eng saßen, und, am Ende von beinahe kahlen, blassen Waden, Sandalen mit weißen Socken. Auf dem Kopf hatte er eine rote Baseballkappe, unter der braunes Haar zum Vorschein kam. Er war zwar nicht gerade dick, hatte jedoch einen kleinen Bierbauch, der bei seinem Sprint hin- und herschaukelte. Unter den Bauch hatte er eine Hüfttasche geschnallt. Wie er so auf Mary zukam, wirkte er wie das perfekte Abbild des typischen Kreuzfahrt-Touristen.

»Gott sei Dank, Mutter, da bist du ja.« Er hatte Mary und die alte Dame erreicht und schloss Dorothy in die Arme. »Wir haben dich schon überall gesucht.«

Nun stieß auch eine Frau dazu, die ein paar Meter hinter ihm zurückgeblieben war. Möglicherweise, dachte Mary, lag es daran, dass sie mit ihren Flipflops nicht so schnell laufen konnte wie er mit seinen Sandalen. Abgesehen vom Schuhwerk aber schienen ihre Outfits aufeinander abgestimmt. Ihr Wickelkleid im Hawaiistil passte zu seinem Hemd, ihr breiter roter Strohhut zu seiner Baseballkappe. Ihr schulterlanges Haar hatte sie wohl versucht, hellblond zu färben. Herausgekommen war allerdings eher eine Art schmutziges Gelb. Auf ihrer Nase saß eine riesige Plastiksonnenbrille mit sternförmigen Gläsern.

»Du sollst uns doch nicht so erschrecken«, sagte sie und legte Dorothy eine Hand auf den Rücken. Ihre Fingernägel, sah Mary, waren künstlich und giftgrün. »Wir haben uns ungeheure Sorgen um dich gemacht.«