5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: beTHRILLED

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Mary Arrington

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2021

Ein neuer Mord an Bord!

Auf der Queen Anne findet ein großes Modespektakel statt. Als Jurymitglied soll Mary Elizabeth Arrington die Kollektionen der Designer bewerten. Doch der Abend der großen Modenschau nimmt eine dramatische Wendung, als einer der exzentrischen Stardesigner vor den Augen des Publikums auf schockierende Weise zu Tode kommt. Mary stürzt sich in die Ermittlungen - wie immer tatkräftig unterstützt von dem Zimmermädchen Sandra und Kapitän MacNeill.

Der vierte Fall für die sympathische Ermittlerin Lady Arrington auf hoher See.

eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 445

Ähnliche

Inhalt

Cover

Weitere Titel der Autorin

Über dieses Buch

Über die Autorin

Titel

Impressum

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

Weitere Titel der Autorin

Lady Arrington und der tote Kavalier

Lady Arrington und die tödliche Melodie

Lady Arrington und die rätselhafte Statue

Über dieses Buch

Auf der Queen Anne findet ein großes Modespektakel statt. Als Jurymitglied soll Mary Elizabeth Arrington die Kollektionen der Designer bewerten. Doch der Abend der großen Modenschau nimmt eine dramatische Wendung, als einer der exzentrischen Stardesigner vor den Augen des Publikums auf schockierende Weise zu Tode kommt. Mary stürzt sich in die Ermittlungen – wie immer tatkräftig unterstützt von dem Zimmermädchen Sandra und Kapitän MacNeill.

Über die Autorin

Charlotte Gardener ist eine englische Autorin. Nachdem sie mehr als dreißig Jahre in London am Theater gearbeitet hat, ist sie nun ins wunderschöne Brighton zurückgekehrt, den Ort ihrer Kindheit. Hier hat sie auch endlich die Ruhe gefunden, um ihr Hobby zum Beruf zu machen: das Schreiben von Kriminalromanen. Und wenn sie nicht gerade in einem kleinen Café an einem ihrer Romane tüftelt, liebt sie es, mit ihrem Hund Scofield lange Spaziergänge am Strand zu unternehmen.

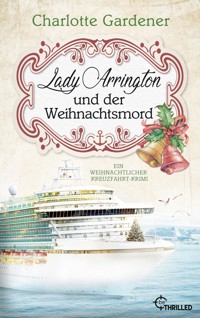

Charlotte Gardener

Lady Arrington und ein Mord auf dem Laufsteg

Ein Kreuzfahrt-Krimi

Originalausgabe

»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG

Copyright © 2021 by Bastei Lübbe AG, Köln

Lektorat/Projektmanagement: Johanna Voetlause

Covergestaltung: Kirstin Osenau unter Verwendung von Motiven © shutterstock.com: AKaiser | Jullius | VladisChern | NAPA | Jag_cz | jaroslava V | jannoon028

eBook-Erstellung: 3w+p GmbH, Rimpar (www.3wplusp.de)

ISBN 978-3-7517-0531-8

www.be-ebooks.de

www.lesejury.de

1

»Mein Gott, ich sehe ja furchtbar aus.«

Entgeistert starrte Mary in den Spiegel, der an der Innenseite der offenen Schranktür angebracht war und sie vom Kopf bis zu den Füßen zeigte. Allerdings wäre ihr lieber gewesen, der Spiegel wäre blind gewesen oder in tausend Scherben zersprungen. Es hätte sie nicht gewundert, wenn er es getan hätte. Bei ihrem Anblick wusste sie nicht, ob sie lachen, weinen oder schreien sollte. Im Moment neigte sie zu einer Mischung aus allem.

»Wie eine menschliche Tomate.«

»Ach was, jetzt übertreiben Sie aber, Mrs. Arrington. So schlimm ist es nun auch wieder nicht.«

Neben ihrem eigenen Spiegelbild konnte Mary Sandra sehen. Sie saß hinter ihr auf dem King-Size Bett, mit dem der Schlafbereich der Trafalgar Suite ausgestattet war. Eigentlich wäre es die Aufgabe des Zimmermädchens gewesen, dieses Bett frisch zu beziehen, anstatt sich darauf auszubreiten. Die purpurne Bettwäsche lag bereit. Aber wie üblich hatte Fräulein Kaczmarek es nicht eilig, ihren Pflichten nachzukommen. Vor allem, wenn ihr stattdessen ein Zeitvertreib geboten wurde, der weitaus unterhaltsamer war, als Laken zu wechseln oder Kissen auszuschütteln. Daher hatte sie es sich ohne zu zögern bequem gemacht, um die kleine Modenschau zu verfolgen, die Mary notgedrungen vor ihr veranstaltete.

»Ist das Ihr Ernst?«

Durch den Spiegel warf Mary Sandra einen zweifelnden Blick zu.

»Schauen Sie mich doch an: Wie frisch aus dem Gemüseregal. Ich kriege fast Lust, mich mit Salz und Pfeffer zu bestreuen und mich mit Mozzarella auf einem Teller anzurichten.«

Sie wies an sich herunter, auf die wallenden Wogen knallroter Seide, in die sie gehüllt war. Sie bauschten sich um sie und schafften es, sie aufgeplustert oder geschwollen aussehen zu lassen. Trotz Sandras Einwand war Mary überzeugt: Wer dieses Kleid entworfen hatte (sofern man es überhaupt als Kleid bezeichnen wollte), hatte unter Garantie eine Tomate vor Augen gehabt. Warum er die bemitleidenswerte Trägerin unbedingt in eine leuchtende Strauchfrucht verwandeln wollte, war ihr schleierhaft. Es interessierte sie gerade auch nicht besonders. Es beschäftigte sie schon hinreichend, selbst diese bemitleidenswerte Trägerin sein zu müssen.

»Aber klar ist das mein Ernst.«

Sandras Grinsen und das spöttische Blitzen in ihren bernsteinfarbenen Augen verrieten Mary, dass es mit ihrem Zuspruch nicht so weit her war, wie sie zunächst vermutet hatte.

»An eine Tomate hätte ich niemals gedacht. Mich erinnern Sie eher an einen Fesselballon. Oder an eine Boje.« Sie schnippte mit den Fingern als hätte sie eine brillante Idee. »Hey, das ist doch super — falls wir sinken, werden die Rettungsmannschaften Sie schon aus kilometerweiter Entfernung sehen. Sie sollten also froh sein, dieses Kleid tragen zu dürfen: Es könnte Ihnen das Leben retten.«

Für Mary war es kein Trost, dass zumindest eine von ihnen sich königlich amüsierte. Beinahe bereute sie, Sandra hereingelassen zu haben. Wobei es vielmehr so war, dass Sandra sich selbst hereingelassen hatte. Wie es ihre Art war, hatte sie einfach ihre Schlüsselkarte benutzt, um die Tür zu öffnen, ohne vorher anzuklopfen oder ihre Ankunft sonst irgendwie anzukündigen. Es war ein Privileg, das sie sich bei sämtlichen Kabinen herausnahm und das ihr schon mehrfach eine Standpauke ihrer Vorgesetzten, der Concierge, eingetragen hatte. Für gewöhnlich hatte Mary nichts dagegen, dass Sandra einfach bei ihr hereinspazierte. Es gehörte sozusagen zu ihren Begrüßungsritualen am Anfang einer jeden Kreuzfahrt. Zwischen diesen lagen immer einige Monate, und die beiden freuten sich jedes Mal darauf, einander wiederzusehen.

Diesmal aber hatte Sandra ein aus Marys Sicht ungünstiges Timing erwischt und war geradewegs in ihre Anprobe dieser stofflichen Abscheulichkeit hineingeplatzt. Sandra hatte ziemlich verdutzt geguckt. Bei Marys vergangenen Reisen auf dem Kreuzfahrtschiff hatten die beiden enge Freundschaft geschlossen. So unterschiedlich sie auch sein mochten — eine britische Kriminalschriftstellerin Mitte sechzig und ein polnisches Zimmermädchen in ihren Zwanzigern — ihre gemeinsamen Abenteuer hatten sie zusammengeschweißt. Sandra war daran gewöhnt, dass Mary sich nicht immer verhielt wie andere Frauen in ihrem Alter. Aber sie so zu sehen hatte ihr dann doch Atem und Sprache auf einmal verschlagen. Zu Marys Leidwesen allerdings nicht allzu lange. Dann hatte Sandra einen Lachanfall erlitten, bei dem sie ihren Kopf geschüttelt und ihr hellbraunes Haar noch stärker durcheinander gebracht hatte, als es sowieso immer war.

Mary war kurz davor gewesen, sie direkt wieder nach draußen zu komplimentieren, und zwar nachdem sie ihr die Schlüsselkarte abgenommen hatte. Es war schlimm genug, sich selbst in dieser lächerlichen Aufmachung zu betrachten. Da konnte sie gut darauf verzichten, dass das noch andere taten — und ihren Spott über sie ausschütteten. Allerdings musste sie sich damit abfinden, dass es unvermeidlich geschehen würde. Nicht mehr lange und sie würde sich einer ganzen Menge von Leuten in diesem Outfit präsentieren müssen. Sandras Scherze waren wenigstens gutmütig. Fremde würden sich nicht zurückhalten, sie mit sarkastischen Kommentaren, Gelächter und Tuscheleien zu bedenken. Mary ließ sich von so etwas normalerweise nicht beirren. Trotzdem war die Aussicht, das den ganzen Tag über sich ergehen lassen zu müssen, nicht besonders verlockend. Sie wollte diese unliebsame Erfahrung so lange wie möglich herauszögern. Zumindest, bis sie damit einigermaßen ihren Frieden gemacht hatte. Davon war sie noch weit entfernt. Wenn jetzt noch jemand unangekündigt in die Suite gekommen wäre, hätte sie sich den Fummel wahrscheinlich spontan vom Leib gerissen und ihn vom Balkon aus den unendlichen Weiten des Ozeans übereignet, um den Besucher in ihrer Unterwäsche statt in dieser optischen Zumutung zu empfangen. Zwar hätte sie der betreffenden Person dadurch nicht nur freizügige Einblicke gewährt, sondern sich auch eine Klage wegen Vertragsbruchs und Sachbeschädigung eingehandelt. Aber das hätte Mary ohne mit der Wimper zu zucken in Kauf genommen.

»Danke für Ihre Einschätzung, Sandra.«

Sie deutete auf das Bettzeug.

»Aber haben Sie nicht etwas Wichtiges zu tun?«

»Ach.« Sandra winkte ab. »Das hat Zeit. So schick, wie Sie sind, wollen Sie sich doch wohl nicht unter der Decke verkriechen und der Welt Ihre Pracht vorenthalten, oder?«

Mary seufzte.

»Sie glauben gar nicht, wie gern ich das würde. Aber diese Gnade wird mir bedauerlicherweise nicht vergönnt sein.‟

Vergeblich versuchte sie, die aufgeblähte Seide um sich zumindest ein wenig plattzudrücken, um sie aus ihrer ballartigen Form zu bringen. Es war wirklich eine bewundernswerte Leistung, fand sie, ein Kleidungsstück so zu gestalten, dass es nicht nur garstig aussah, sondern auch noch ungeheuer unbequem war.

»Falls mir der Fetzen tatsächlich das Leben retten sollte, hätte er immerhin irgendeinen Nutzen. Bis dahin, fürchte ich, wird er mir das Leben allerdings eher zur Hölle machen.«

»Kommen Sie schon, in Wahrheit gefällt es Ihnen doch. Sie sind ja schon knallrot vor Freude.«

Mary versuchte, im Spiegel eine tadelnde Grimasse zu schneiden, um Sandra zu etwas mehr Rücksichtnahme und Schonung zu bewegen. Aber dann musste auch sie lachen. Sie sah einfach zu bekloppt aus. Sandra stimmte in ihr Gelächter mit ein. Dann schlug sie endlich die tröstlichen Töne an, die Mary sich von ihrer Freundin erhoffte.

»Ich weiß genau, wie Sie sich fühlen, Mrs. Arrington. Schließlich bin ich in der gleichen Lage wie Sie. Ich kann mir auch nicht aussuchen, was ich anziehe. Ich meine, schick ist das hier nicht gerade.« Sie zupfte mürrisch am Kragen der hellblauen Uniform, die jede Reinigungskraft an Bord der Queen Anne zu tragen hatte. Ihre Einstellung zu ihrer Dienstkleidung entsprach der zu ihrem Job, von dem sie alles andere als begeistert war. Sie machte ihn nur, weil er ihr ermöglichte, in der Welt herumzureisen. »Wir sitzen da also buchstäblich im selben Boot.«

»Glauben Sie mir, Sandra, ich würde sofort in eine solche Uniform schlüpfen, wenn ich dafür aus diesem Ding raus dürfte. Von mir aus können wir also liebend gerne tauschen.«

Auf einmal schien sich Sandra in ihrem Schürzenrock doch ziemlich wohlzufühlen.

»Das würde ich Ihnen zuliebe natürlich sofort tun, Mrs. Arrington. Aber leider bin ich ja keine berühmte Schriftstellerin, sondern nur ein armes Putzmädchen und darf solche feinen Designer-Fummel gar nicht tragen. Diese Ehre gebührt nur Prominenten wie Ihnen. Dafür müssen Sie keine Waschbecken schrubben oder Staub wischen.«

Mary hätte es nichts ausgemacht. Im Gegenteil hätte sie sich bereitwillig einen Lappen geschnappt und zuerst ihre Suite und anschließend gleich noch das ganze Schiff auf Hochglanz poliert, wenn ihr diese Folter dadurch erspart geblieben wäre. Leider hatte sie diese Wahl nicht. Voller Grimm dachte sie an den Mann, der ihr diese Misere eingebrockt hatte: Mr. Bayle.

»Also, jetzt erklären Sie mir das noch mal genau.«

Sandra setzte sich auf dem Bett im Schneidersitz zurecht.

»Was haben Sie verbrochen, dass Sie so rumlaufen müssen?«

»Verbrochen habe ich nichts, jedenfalls nichts, wofür ich eine solche Bestrafung verdient hätte.« Mary drehte sich zu ihr um. »Das Einzige, was ich getan habe, ist, meinem werten Lektor zu vertrauen. Was sich, wie Sie sehen, als fataler Fehler herausgestellt hat.«

»Diesem Bayle, ja? Nach dem, was Sie von ihm erzählt haben, ist das schon ein komischer Vogel. Aber warum tut er Ihnen das an? Als schlechten Scherz oder fiesen Streich?«

»Als grandiose Werbemaßnahme. Jedenfalls seiner Meinung nach. Ich habe Ihnen doch erzählt, dass demnächst mein neuer Roman erscheinen wird.«

Sandra nickte.

»Ich weiß. ›Halunken auf Hochsee‹. Ich bin schon tierisch gespannt darauf.«

Was nicht nur daran lag, dass Sandra gerne Krimis las. Marys neues Werk beruhte auf ihren Erlebnissen während ihrer ersten Reise mit der Queen Anne, dem verwickelten Mordfall um einen französischen Tänzer. Ohne Sandra und ihren Freund, den kolumbianischen Maschinisten Antonio, wäre es Mary niemals gelungen, ihn aufzuklären. Während sie selbst in ihrem Buch nicht vorkam und ihren bewährten Helden Stuart Smith die Ermittlungen führen ließ, hatte sie die übrigen Charaktere anhand ihrer realen Vorbilder gestaltet. Sandra war verständlicherweise begierig darauf, zu erfahren, wie lebensnah diese Darstellung gelungen war.

»Sobald es draußen ist, müssen Sie mir ein Exemplar zuschicken.«

»Ich werde es Ihnen persönlich übergeben, mit Widmung und allem Drum und Dran. Versprochen. Jedenfalls habe ich Mr. Bayle erzählt, dass ich demnächst eine weitere Reise auf der Queen Anne unternehmen würde. Er kann meine Leidenschaft für Kreuzfahrten nach wie vor nicht nachvollziehen und macht daraus keinen Hehl.«

»Vielleicht ist er eifersüchtig. Immerhin haben Sie nicht nur eine Leidenschaft für Kreuzfahrten, sondern», Sandra zwinkerte ihr zu, »auch eine für einen gewissen Kreuzfahrtkapitän.«

Mary schüttelte den Kopf.

»So weit kommt es noch, dass ich Mr. Bayle über meine Beziehung zu George in Kenntnis setze. Das geht ihn nun wirklich nichts an, auch wenn er manchmal zu glauben scheint, als mein langjähriger Lektor nicht nur für mein schriftstellerisches Schaffen, sondern auch für mein Privatleben und dessen ordnungsgemäßen Ablauf zuständig zu sein. Eifersüchtig ist er sicher nicht. Wir kennen uns schon so lange, wir arbeiten zusammen und sind darüber gute Freunde geworden. Den größten Teil dieser Zeit war ich glücklich verheiratet, und auch nach Maxwells Tod hat Mr. Bayle an mir niemals diese Art von Interesse gezeigt.«

»Was ja nichts heißen muss ...«

Mary musste zugeben, dass Sandra in diesem Punkt recht hatte. Ambrosius Bayle war ein gealterter Junggeselle, der — neben seiner Vorliebe für Earl-Grey-Tee, Scones, Whisky und überhaupt alles Britische — ganz in seinem Beruf aufging und, soweit sie bestimmen konnte, niemals ein festes Verhältnis eingegangen war. Sie waren ungefähr im selben Alter, und soweit Mary bestimmen konnte, war sie tatsächlich die wichtigste Frau in seinem Dasein. Aber er hatte ihr gegenüber nie dahingehende Andeutungen gemacht, geschweige denn, dass er ihr auf die ihm eigene förmliche Weise seine ewige Liebe gestanden hätte. Natürlich war es möglich, dass er nach Maxwells Begräbnis eine längere Anstandsfrist für geboten hielt, bevor er sich ihr offenbarte. Doch so sehr sie Mr. Bayle auch zu schätzen wusste, als Freund, als literarischen Mentor — Mary hoffte, dass es nicht passieren würde. Es hätte ihre Beziehung nur verkompliziert und ihre Zusammenarbeit krampfig, im schlimmsten Fall unmöglich gemacht. Außerdem hatte sie schon eine komplizierte Beziehung: Es war nicht gerade einfach, mit einem Kapitän zusammen zu sein. George war so viel unterwegs, dass sie ihn bisher nur auf diesen Reisen zu sehen bekommen hatte. Wenn jetzt auch noch ein weiterer Mann dazukäme und ausgerechnet Mr. Bayle ...

Mary schob den Gedanken beiseite und mahnte sich, sich nicht von Sandras kindischen Spinnereien anstecken zu lassen. Ihre derzeitige Lage war schon verzwickt genug. Da waren die eventuellen romantischen Neigungen ihres Lektors das Letzte, womit sie sich auseinandersetzen wollte.

»Nein, er kann einfach nichts mit Kreuzfahrten anfangen. In seiner Vorstellung springt hier ununterbrochen eine betrunkene Horde von Wilden grölend über die Decks. So etwas widerspricht einfach seinem englischen Gemüt. Zum Glück war er in dieser Hinsicht dieses Mal etwas zurückhaltender mit seinen Kommentaren. Er weiß ja, dass er mich sowieso nicht abhalten kann. Da wollte er wenigstens Nutzen daraus ziehen. Sein Gedankengang war folgender: Wenn ich mich schon von Neuem freiwillig — oder, seiner Meinung nach, eher mutwillig — und gegen seinen weisen Rat auf den Todeskutter begebe, sollten wir aus Verlagssicht daraus Kapital schlagen und ...«

»Moment mal», unterbrach sie Sandra lachend. »Todeskutter?«

Mary hob die Arme und ließ sie in einer resignierten Geste fallen, wobei die Seide, die sie umgab, knisterte und rauschte.

»So nennt er die Queen Anne — und ist durch kein Argument davon abzubringen. Auf seine Nachfrage hin berichtete ich ihm vom Ziel der Reise und der Veranstaltung auf dem Schiff, durch die sich diese Kreuzfahrt von meinen vorherigen drastisch unterscheiden wird.«

»Keine Frage. Was hier gerade los ist, ist echt ein krasses Spektakel. Eine gewöhnliche Überfahrt wird das jedenfalls nicht werden.«

Sandra bezog sich auf die ›Intercontinental Fashion Cruise‹, die große Modeveranstaltung, die während der Überfahrt von Southampton, von wo sie in wenigen Stunden ablegen würden, nach New York stattfinden und das gesamte Leben an Bord bestimmen würde: Alles, was in der internationalen Modeszene Rang und Namen hatte, war vertreten: Designer, Models, Labels, Fotografen, Magazine, dazu massenweise Modefans. Es würde Modenschauen geben, auf denen alteingesessene Stars und Nachwuchstalente dem Publikum ihre Kreationen vorführen würden, Fotosessions und Interviews, in denen sie den Journalisten Rede und Antwort stehen würden, zudem einen Wettbewerb, bei dem zum krönenden Abschluss der Kreuzfahrt unter allen vorgestellten Entwürfen einer ausgewählt und samt seines Schöpfers zum Sieger gekürt werden würde.

»Ihrem Tonfall nach freuen Sie sich darüber«, sagte Mary.

»Schon. Da wird auf jeden Fall ordentlich Leben an Bord sein, nicht immer nur die gleichen 08/15-Touris. Ich finde es toll, hier mal was geboten zu kriegen, das man sonst nur in New York oder Paris zu sehen bekommt.«

Mary beschloss, sich von Sandras positiver Einstellung anstecken zu lassen. Klagen und Beschwerden brachten schließlich nichts, außer, dass sie ihre eigene Stimmung damit runterzog.

»Da haben Sie auf jeden Fall recht, Sandra. Im Grunde ist das großartig und wird sicher ein fantastisches Erlebnis. Ich möchte mich darauf einlassen, es genießen, ohne mich zu sehr mit der Aufgabe zu beschäftigen, die Mr. Bayle mir aufgebürdet hat, so unliebsam sie auch sein mag.«

»Finde ich gut, Mrs. Arrington. Aber erklären Sie mir wenigstens noch schnell, was für eine Aufgabe das eigentlich ist.«

Mary erzählte. Vor ein paar Tagen hatte ihr Lektor sie angerufen und verkündet, sie beide würden sich die Umstände der Reise gewinnbringend zunutze machen. Er war Feuer und Flamme gewesen. Diese Euphorie hätte Mary eigentlich stutzig machen sollen. Dass dies nicht passiert war, schob sie jetzt, im Rückblick, auf ihre Überraschung über Mr. Bayles so untypische Reaktion, die gar nicht zu seiner sonst so beherrschten Fassung passen wollte. Sie war froh gewesen, dass er sich, zumindest scheinbar, endlich mit ihrer Vorliebe für Schiffsreisen abfand, anstatt sie dafür auf seine britisch-steife Art ohne Unterlass zu maßregeln. Ohne auf die Einzelheiten einzugehen, hatte er ihr versichert, dass sein ›brillanter Plan‹ ihre Buchverkäufe blitzschnell in Rekordhöhen schnellen lassen würde.

Wenig später hatte er ihr einen entsprechenden Vertrag vorgelegt, den er mit der ›Close Up‹ ausgehandelt hatte, der auflagenstarken amerikanischen Zeitschrift, die die ›Fashion Cruise‹ organisierte. Mary hatte den Vertrag gründlich gelesen, und alles darin hatte tatsächlich vielversprechend geklungen. Nicht nur hatte Mr. Bayle es geschafft, Mary zu einem Mitglied der Wettbewerbsjury zu machen. Er hatte auch ausgehandelt, dass sie während ihres Aufenthalts an Bord jeden Tag ein ausgewähltes Kleid eines anderen Designers tragen würde. Die Zeitschrift, so Mr. Bayle, sei sofort angetan davon gewesen, eine prominente Schriftstellerin für einen solchen Zweck gewinnen zu können. Dadurch, so Mr. Bayles Kalkül, würde sich die Aufmerksamkeit der anwesenden Journalisten auf sie richten und sie würde Erwähnung in zahlreichen Artikeln finden — und somit automatisch auch ihr Buch.

Mary hatte den Einfall originell gefunden — und den Vertrag unterschrieben. Vielleicht allzu leichtfertig, dachte sie nun, wo es an die Umsetzung dieses Vorhabens ging. Sie wünschte sich Erfolg für ihren Roman und war bereit, sich dafür einzusetzen. Aber in Anbetracht des Tomaten-Kleides kam sie nicht umhin, sich zu fragen, ob der Schuss nicht gewaltig nach hinten losgehen würde. Welcher potenzielle Leser, der sie auf einem Foto in einer Modezeitschrift oder, schlimmer noch, einem Klatschmagazin sähe, könnte sie und ihr Schreiben bitte schön noch ernst nehmen? Niemand hatte sie gewarnt, dass sie etwas anziehen müsste, das mit viel gutem Willem vielleicht gerade noch als Karnevalskostüm durchging. Im Gegenteil: Mr. Bayle hatte ihr mehrfach versichert, es handle sich um dezente und stilvolle Entwürfe angesehener Modedesigner. Fotos der Kleider hatten nicht vorgelegen, da sie erst zu Beginn der Fahrt ausgewählt worden waren. Mary hatte somit keine Chance gehabt, jene, die ihrem Geschmack allzu stark zuwiderliefen, im Vorfeld wohlweislich auszusortieren. Wenn sie gewusst hätte, was ihr bevorstand, hätte sie den Vertrag gar nicht erst unterschrieben. Aber jetzt saß sie in dieser Bredouille fest und hatte keine Wahl, als ihre Vereinbarungen einzuhalten. Wenn es nur dieses eine Kleid gewesen wäre, wäre es nur halb so schlimm gewesen. Aber damit wäre es ja leider nicht getan. Dies war erst der Anfang dieser Aktion. Mit Unbehagen dachte Mary daran, was in den nächsten Tagen noch auf sie zukommen würde.

»Oje.« Sandra seufzte mitfühlend, als Mary ihren Bericht beendet hatte. »Da hat Ihr Mr. Bayle Sie ja ordentlich in die ... Grütze geritten.«

»Das kann man wohl sagen. Wobei ich im Grunde wohl selber schuld bin. Ich hätte ihn niemals eine solche Entscheidung treffen lassen sollen. Nicht bei einem solchen Thema. Ich meine, er ist zwar immer einwandfrei gekleidet. Aber mal ehrlich: Wie viel Modesinn kann man von einem Mann erwarten, dessen gesamte Garderobe ausschließlich aus karierten Tweedanzügen besteht?«

»Da ist was dran. Ich würde Antonio auch nicht aussuchen oder gar bestimmen lassen, was ich anziehe. Wenn er nicht in seinem verschmierten Arbeitsoverall unterwegs ist, trägt er immer nur labberige Hosen und T-Shirts.« Sie verdrehte die Augen. »Er will es halt vor allem bequem haben, sagt er. Dabei könnte es ihm echt nicht schaden, sich in Sachen Klamotten mal ein bisschen mehr Mühe zu geben, sich mal zurechtzumachen, wenigstens mir zuliebe. Was ich da schon auf ihn eingeredet hab. Aber dafür ist er kein Stück offen. Also, Mrs. Arrington: Was werden Sie jetzt unternehmen, wo Sie sich so prachtvoll herausgeputzt haben?«

Mary zuckte die Schultern, und auch diese, wie jede ihrer Bewegungen, wurde von Rauschen und Knistern begleitet.

»Es gibt ja nicht viel, das ich unternehmen kann. Ich muss dieses Kleid tragen und ich kann mich nicht einfach darin in meiner Suite verbarrikadieren, so gern ich es auch würde. Ich muss mich darin zeigen.«

Sandra machte eine beschwichtigende Handbewegung.

»Das ist doch halb so wild. Es sind ja nur ein paar Leutchen an Bord. Nicht mehr als 4000 Passagiere und 1000 Crewmitglieder.«

»Danke, Sandra. Sehr freundlich von Ihnen, mich daran zu erinnern.«

»Immer gerne!«

Mary drückte die Schranktür zu. Es brachte nichts, sich länger zu quälen. Außerdem: Wenn sie sich nicht mehr selber vor Augen hatte und es schaffte, die Seidengeräusche zu ignorieren, konnte sie vielleicht vergessen, wie sie vom Hals abwärts aussah. Sie durfte nur nicht nach unten gucken. Mit erhobenem Kopf musste sie durch das Meer aus Gelächter und Spott schreiten, das außerhalb der sicheren Trafalgar Suite auf sie wartete.

»Nun gut.«

Sie sammelte all ihre Entschlossenheit, raffte die sich bauschende Seide und wandte sich zum Gehen.

»Es führt kein Weg daran vorbei. Das Beste wird sein, es gelassen zu nehmen und diese Schmach so schnell wie möglich hinter mich zu bringen. Das wird eine gute Übung in Selbstironie. Sie können mich natürlich gerne begleiten, Sandra. Als moralische Unterstützung sozusagen. Vielleicht finden wir auch noch ein Exemplar dieses Kleids in Ihrer Größe. Dann könnten wir im Partnerlook auflaufen. Geteiltes Leid, Sie wissen schon. Diesen Freundschaftsdienst wollen Sie mir doch sicher gerne leisten.«

Sandra winkte ab.

»Lassen Sie mal, Mrs. Arrington. Ich würde Ihnen natürlich gerne zur Seite stehen. Aber während der Arbeitszeit darf ich meine Uniform ja leider nicht ablegen. Außerdem», sie wies auf die Bettwäsche, »habe ich hier ja noch ungeheuer viel zu tun!«

2

Die Grand Lobby war ein Tollhaus. Mary war eine der ersten gewesen, die das Schiff am Kai von Southampton betreten hatten. Hochglanz-Plakate und ein breites Banner, das quer über die Lobby gespannt war, hatten sie zur ›Intercontinental Fashion Cruise‹ willkommen geheißen. Zudem hatten ihr einige Schaufensterpuppen, an auffallenden Stellen platziert, einen ersten Vorgeschmack auf die Sensationen der kommenden Tage geboten. Die Puppen waren mit edlen Designer-Kostümen ausgestattet. Wenn es ihnen auch an ausdrucksstarken Gesichtszügen fehlte: Bei den Haltungen, in denen sie diese präsentierten, hätte man meinen können, sie seien sich der Aufmerksamkeit bewusst, die sie auf sich zogen — und genössen sie. In diesem Sinne hatten sie so etwas wie eine Vorhut für die riesige Schar von Models gebildet, die bald die Queen Anne bevölkern würde. Bis dahin hatte es geschienen, als seien die Puppen gegenüber echten Menschen noch in der Überzahl. Zwar war Mary auf Stewarts, Bell Boys und anderes Schiffspersonal getroffen. Anderen Passagieren war sie jedoch nur vereinzelt begegnet, als sie sich über die Korridore und mit dem Aufzug zu ihrer Suite auf Deck 10 begeben hatte. Dort hatte sie das abscheuliche Ballonkleid vorgefunden, das ihrer Reisefreude noch vor dem Ablegen einen ersten Dämpfer versetzt hatte und in dem sie nun die Grand Lobby betrat. Sie hätte nichts dagegen gehabt, wenn eine der besser gekleideten Schaufensterpuppen sich ihrer erbarmt und mit ihr getauscht hätte. Aber die Puppen gönnten ihr nur leere, gleichgültige Blicke.

Anders verhielt es sich mit ihren lebenden Entsprechungen. Zahlreiche Augenpaare richteten sich auf Mary, als die Türen des Aufzugs auseinanderglitten, der sie nach unten befördert hatte. Während Mary vor dem Spiegel in der Trafalgar Suite mit ihrem modischen Schicksal gehadert hatte, schienen die meisten übrigen Passagiere, wenn nicht gar alle, an Bord gekommen zu sein. Statt sich jedoch, wie es Marys Erfahrung nach für gewöhnlich der Fall war, auf ihre Kabinen auf den verschiedenen Decks zu verteilen oder die Queen Anne auf Rundgängen zu erkunden, hatten sie die Grand Lobby offenbar zu einer Art offiziellem Versammlungsort erklärt. Mary fand es verständlich. Schließlich war die Lobby das Herzstück des Schiffes. Alle Wege schienen hierher zu führen. Falls man sich einmal auf den zahlreichen Korridoren verirrte, fand man über kurz oder lang wie automatisch in diese Halle zurück, die sich mit ihrem warmen Schein über mehrere Stockwerke erstreckte. Mit ihren Emporen, ihren geschwungenen, mit rotem Teppich ausgelegten Treppen, ihren Säulen und Stuckverzierungen besaß sie einen gediegenen Charme, dem sich kein Gast entziehen konnte. Auch Mary zog er jedes Mal von Neuem in seinen Bann, und sie war sicher, dass er selbst auf die Veteranen der Besatzung seine Wirkung noch immer nicht verloren hatte. Es war also kein Wunder, dass die Modebegeisterten hierher geströmt waren wie Motten zum Licht.

Dies hatte allerdings unvermeidlich zur Folge, dass besagter Charme litt. Sonst war die Grand Lobby ein Ort erhabener Ruhe gewesen, an dem man ganz von selbst die Stimme senkte oder in einem der Sessel Platz nahm, um die Atmosphäre und die dezente Musik zu genießen. Angesichts des Gedränges und Stimmengewirrs konnte von Ruhe nun nicht mehr die Rede sein. Auch die Musik ließ sich nicht mehr als dezent bezeichnen. Der Konzertflügel, der sonst immer unter einer der Treppen gestanden hatte, war ebenso entfernt worden wie die Blumensträuße in den Kristallvasen und die zu Muße und Besinnung einladenden Sitzgruppen zwischen den Säulen. Statt seichten Evergreens und klassischen Melodien dröhnten elektronische Sounds aus Lautsprechern. Das Bronzerelief, das die Queen Anne in einem Strahlenkranz zeigte, thronte zwar unangetastet über der Menge, die sich darunter hin und her schob. Aber es wäre unmöglich gewesen, es zu betrachten, da man ununterbrochen von den Blitzlichtern geblendet wurde, die das sonst so warme Licht im Zehntelsekundentakt zerrissen. Natürlich hätte Mary mit etwas Derartigem rechnen müssen. Aber sie war an die Grand Lobby so sehr als an einen Ort der Besinnlichkeit gewöhnt, dass sie von diesem harschen Kontrast im ersten Moment wie geschockt war. Beinahe kam es ihr wie eine Entweihung vor, etwa so, als würde in einer Kirche eine Techno-Party gefeiert.

Aber nachdem sie diesen ersten Schrecken überwunden hatte, musste sie zugeben, dass es wirklich ein Aufsehen erregendes Spektakel war, das sich vor ihren Augen abspielte. An schillernden Gestalten herrschte in der Modeszene bekanntlich kein Mangel, und in der Menge stach eine Vielzahl von ihnen hervor. Ganz vorneweg natürlich die Models, einige ausnehmend schöne Männer und Frauen, aber auch eine ganze Reihe solcher, die Mary zwar nicht als schön im klassischen Sinne bezeichnet hätte, die aber fraglos ein außergewöhnliches Erscheinungsbild boten. Dabei mangelte es weder an solchen, die nur aus Haut und Knochen zu bestehen schienen, noch an solchen, bei denen es schwierig war, sie eindeutig einem bestimmten Geschlecht zuzuordnen. Manche zeigten den Kameras ein einladendes Lächeln, andere nahmen eine provokative Haltung ein, wieder andere setzten eine zumindest scheinbar gelangweilte Miene auf. Einige stolzierten im Blitzlichtgewitter die Treppen hinab oder drapierten sich und ihre Outfits fotogen auf den Emporen. Aber so unterschiedlich sie auch sein mochten und so unterschiedlich sie sich auch verhielten, eins war ihnen allen gemeinsam: Der Manier, in der sie sich bewegten oder auch nur standen, merkte man an, dass sie es gewohnt waren — und danach strebten — , sich, ihre Gesichter, Körper und die Kleider, die sie trugen, fremder Aufmerksamkeit darzubieten.

Für Mary galt das ganz und gar nicht. Doch wenn sie nicht in den Aufzug zurückkehren und unverzüglich wieder die Fahrt nach oben antreten wollte, gab es kein Entkommen. Zu ihrer Verwunderung — und ungeheuren Erleichterung — fielen die Reaktionen nicht so aus, wie sie es befürchtet hatte. Niemand lachte sie aus, niemand verspottete sie. Wenn jemand mit dem Finger auf sie zeigte, dann offenbar nur in der Absicht, einen Gesprächspartner auf sie aufmerksam zu machen, damit sie gemeinsam ihr Kleid bewundern und sich darüber austauschen konnten. Auch einige Fotografen richteten ihre Kameras auf sie, und es machte nicht den Eindruck, als täten sie es mit der Absicht, ein möglichst peinliches Bild zu schießen, über das die Leserschaft ihrer Magazine sich kaputtlachen sollten. Sie behandelten Mary wie die herausgeputzten Models, winkten ihr sogar oder riefen ihr zu, den Kopf zu drehen, damit sie ein besonders gelungenes Motiv abgab.

Mary war es unerklärlich: Aber wie es aussah, erregte, was sie als Zumutung empfand, bei den anwesenden Modekennern höchste Zustimmung. Bestimmt wären einige von ihnen pikiert, vielleicht gar empört gewesen, wenn Mary ihnen gestanden hätte, dass sie mit ihrem Outfit nichts anzufangen wusste und sich schon jetzt darauf freute, es wieder ablegen zu können. Aber hier zeigte sich eben wieder, dass Geschmäcker verschieden waren. Und noch etwas zeigte sich, das Mary mit ihrem Kleid ein wenig versöhnte: Es war bei Weitem nicht das ausgefallenste. Unter den extravaganten Kreationen, in die die Models gewandet waren, fanden sich etliche, die etwa mit Flügeln oder rankenartigen, zu allen Seiten abstehenden Gebilden ausgestattet waren, und andere schienen völlig aus Federn oder Schuppen zu bestehen. In Anbetracht dieser Tatsache musste Mary ihre harsche Einstellung gegenüber ihrem roten Ballon überdenken. Sie war noch vergleichsweise gut weggekommen. Gleichzeitig hoffte sie inständig, sich im Laufe der Überfahrt nicht auch in einen Vogel, eine Eidechse oder sonst eines der Tiere verwandeln zu müssen, die für die sonstigen Entwürfe offenbar als Vorbild gedient hatten. Da wollte sie doch lieber eine Tomate oder eine Boje sein.

»Lady Arrington!«

Die Menschen vor Mary wichen auseinander. Durch die breite Lücke, die dadurch entstand, trat eine Frau.

3

Annabelle Winthrop trug ein cremefarbenes Kleid mit weit geschwungenen Ärmeln. Ihre sorgfältig geglätteten Haare waren schwarz wie Pech und hatten einen beinahe metallischen Glanz. Das Gesicht, das sie rahmten, war schmal und zeigte, dezent geschminkt, eine selbstbewusste, beinahe hochnäsige Miene. Sie verstärkte noch die einschüchternde Wirkung, die von Annabelle Winthrop ausging. Sie brauchte nicht einmal eine Handbewegung zu vollführen, damit sich die Menge vor ihr teilte. Niemand hätte gewagt, ihr den Weg zu versperren. Als Chefredakteurin der ›Close Up‹, der wichtigsten internationalen Modezeitschrift, stellte sie eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der Branche dar. Mit der Entscheidung für oder gegen ein Coverfoto, eine Fotoserie, einen Artikel oder ein Interview konnte sie über Gedeih und Verderb einer Karriere entscheiden — und tat das manchmal aus der Laune eines Augenblicks heraus, ohne sich über die Folgen für die Betreffenden zu kümmern. Durch diese Macht war sie bei Designern und Models, bei Fotografen und anderen Journalisten, aber auch bei Schauspielern, Sängern und anderen Personen des öffentlichen Lebens gleichermaßen geachtet wie gefürchtet. Wie alle wussten, war es aufgrund ihrer Empfindlichkeiten und ihres Stolzes allzu leicht, es sich mit ihr zu verscherzen. Niemand wollte dieses Risiko eingehen, weshalb alle es eilig hatten, ihr Platz zu machen. Wenn sie doch jemand nicht rechtzeitig genug bemerkte, um eilig auszuweichen, half sie mit einem diskreten, dafür aber nicht minder schmerzhaften Stoß ihres Ellenbogens nach, mit dem sie so treffsicher war wie mit den tödlichen Blicken, mit denen sie ihr missliebige Zeitgenossen bedachte, oder den Kommentaren, mit denen sie bei Fernsehauftritten, in Interviews oder über ihre Social-Media-Kanäle die Modeentscheidungen von Leinwand- oder Bühnenstars verriss.

»Ich freue mich ungeheuer, Ihnen endlich persönlich zu begegnen, meine Liebe.«

Sie verzog ihre Lippen zu einem Lächeln, während sie Mary von Kopf bis Fuß betrachtete. Dieses Lächeln war Mary nicht ganz geheuer — sie musste dabei an eine Katze denken, die eine Maus in Augenschein nimmt und noch nicht entschieden hat, ob sie mit ihr spielen oder sie direkt umbringen soll. Ebenso wenig geheuer war ihr, von Winthrop Zentimeter für Zentimeter unter die Lupe genommen zu werden. Man sah ihr an, dass sie dabei war, sich ein Urteil über sie zu bilden, und zwar nicht nur über ihr Äußeres, sondern, davon ausgehend, gleich über ihren gesamten Charakter, als sei so etwas Oberflächliches wie ein Kleid dafür ausschlaggebend (was es in Winthrops Weltsicht vermutlich auch war). Das Urteil schien zu Marys Gunsten auszufallen — zumindest dieses Mal.

»Dieses Kleid steht Ihnen wirklich hervorragend.«

»Vielen Dank. Ich selber finde es auch ganz reizend.«

Das war nicht einmal gelogen. Das Kleid reizte sie zweifellos. Es reizte sie, es mit einer Schere umzugestalten oder es in die nächste Mülltonne zu stopfen. Aber es schien ihr ratsam, eine diplomatischere Antwort zu wählen. Auch wenn sie mit dieser kühlen, offenbar stark von sich selbst eingenommenen Frau nicht gerade Freundschaft schließen wollte, brauchte sie es sich ja nicht bei erster Gelegenheit mit ihr zu verderben — und sich gleichzeitig schon zu Beginn der ›Fashion Cruise‹ den Ruf einer rettungslos verlorenen Modebanausin zuzuziehen.

»Und?« Winthrop hakte sich bei Mary ein, als seien sie seit Kindheitstagen miteinander vertraut, und führte sie durch die Lobby. »Was halten Sie von unserer kleinen Veranstaltung hier? Ist doch ganz nett geworden, was?«

Es war eindeutig, dass ihre Untertreibung darauf abzielte, aus Mary Lobeshymnen herauszukitzeln. Mary seufzte innerlich. Mr. Bayle hatte sie darauf vorbereitet, dass Mrs. Winthrop im Umgang ›ein wenig schwierig‹ sei. Nun, da Mary sie kennengelernt hatte, kam ihr diese Aussage mindestens so untertrieben vor wie Winthrops ›kleine Veranstaltung‹. Sie schien eine Frau zu sein, die nicht nur gern und oft andere bewertete, sondern die auch ihre Sympathien immer nur zeitweise verlieh — und auf ein falsches Wort hin sofort wieder zurückzog, sodass man ununterbrochen vorsichtig sein musste, was man zu ihr oder in ihrer Hörweite sagte. Mary hatte nicht vor, sich bei ihr einzuschmeicheln. In diesem Fall aber musste sie ihr recht geben.

»Unbedingt. Sie haben wirklich die Creme de la Creme hier zusammengezogen.«

Die beiden Damen hatten eine der Treppen erklommen, von der aus sie nun einen erhöhten Ausblick auf das Treiben in der Halle hatten.

»Da vorne zum Beispiel sehe ich Gilbert Menasse und Letitia Oliveira, das aufstrebende Mode-Duo aus Brasilien. Das da drüben ist Ludovico Castiglioni.«

Auch wenn sie mit diesen Namen um sich warf, als wären sie ihr seit Ewigkeiten bekannt: In Wahrheit hatte sie bis vor wenigen Tagen keine Ahnung gehabt, wer diese Leute waren. Eine Tatsache, die sie Mrs. Winthrop ebenso zu verschweigen gedachte wie jene, dass sie niemals eine Ausgabe der ›Close Up‹ besessen hatte. Sie hatte höchstens im Wartezimmer vor Arztterminen mal darin geblättert. Mary gab zwar darauf acht, sich geschmackvoll zu kleiden. Aber sie kümmerte sich herzlich wenig darum, ob sie damit gerade im Trend lag oder wie es um die aktuellen Trends bestellt war. Einige Top-Models und die bekanntesten Designer waren ihr ein Begriff, weil sie öfter im Fernsehen oder den Zeitungen auftauchten oder einfach schon so lange in der Öffentlichkeit präsent waren, dass jedes Kind sie kannte. Aber gerade was die neuen, noch nicht so berühmten Designer anging, wies sie starke Wissenslücken auf, und ihr Interesse an Mode hatte bisher noch nicht so weit gereicht, sie zu schließen. Dies hatte sie erst kurz vor dieser Reise auf sich genommen, die sie nicht gänzlich unvorbereitet hatte antreten wollen.

Daher hatte sie sich von Greta, ihrer langjährigen Haushaltshilfe, einen Crash-Kurs geben lassen. Greta hatte nicht nur die ›Close Up‹, sondern etliche andere Modemagazine und zudem sämtliche Illustrierte abonniert, die auf dem Zeitschriftenmarkt zu haben waren. Es gab nichts Wichtigeres für sie, als sich über das Leben der Reichen und Schönen immer auf dem neuesten Stand zu halten, wer sich mit wem verlobt, wer wen mit wem betrogen, wer sich mit wem zerstritten oder wer sich von wem getrennt hatte. In ihrer innigen Anteilnahme an den Schicksalsschlägen und Skandalen der Prominenten hegte sie am Wahrheitsgehalt der Artikel und der darin verbreiteten Informationen nicht den geringsten Zweifel. Jegliche Skepsis über die professionelle Berichterstattung ihrer liebsten Qualitätsblätter hätte sie mit einem Angriff auf die Pressefreiheit gleichgesetzt und mit aller Härte abgeschmettert. Daher hörte Mary in der Regel kommentarlos zu, wenn Greta sie während der Hausarbeit über die neuesten Entwicklungen in der High Society informierte, beschränkte sich auf einsilbige Kommentare und hütete sich, Nachfragen zu stellen, um Greta in ihrem Redefluss nicht noch weiter zu ermutigen (denn Marys Begeisterung für diese Art von Klatsch und Tratsch war ungefähr auf dem gleichen Niveau wie ihre Begeisterung für Mode). Dieses Mal aber hatte sie ihr gelauscht wie eine eifrige Schülerin ihrer Lehrerin. Greta hatte die Hefte herangezogen, damit Mary mit den jeweiligen Namen und Geschichten auch Gesichter verbinden konnte. Mary hätte zuvor nicht gedacht, dass sich die spezielle Belesenheit ihrer Angestellten einmal für sie bezahlt machen würde. Nun aber sorgte sie dafür, dass Mary inmitten dieser illustren Schar nicht als völlig Unkundige dastand.

»Immer schön, eine Gesinnungsgenossin zu treffen, die meine Leidenschaft für Mode teilt.« Annabelle Winthrop nickte ihr gönnerhaft zu. »Ich sehe schon, wir werden uns hervorragend verstehen, meine Liebe.«

Mary war sich da nicht ganz so sicher. Zum zweiten Mal innerhalb der wenigen Minuten, die ihre Begegnung mit Winthrop nun andauerte, hatte sie das Gefühl, einem Test unterzogen worden zu sein, von dem sie zwar eine weitere Runde bestanden, bei dem sie aber jederzeit durchfallen konnte. Darüber hinaus betrachtete sie sich und Winthrop ganz und gar nicht als Gesinnungsgenossinnen. Vor allem, da es Winthrop war, die darüber entschied, was Mary an den jeweiligen Reisetagen tragen würde. Am liebsten hätte Mary ihr direkt an Ort und Stelle die Befehlsgewalt über ihre Garderobe entzogen. Allerdings hatte Mr. Bayle ihr eingebläut, dass ein solcher Bruch den Verlag Fitch & Finnegan teuer zu stehen kommen würde, ganz abgesehen davon, dass Winthrop sich alle Mühe geben würde, in der Presse über Mary herzuziehen. Bekanntlich waren Skandale und Fehden den Verkäufen eines Buches förderlich. Aber Mary stand nicht der Sinn danach, sich in den Medien eine Schlammschlacht mit dieser Dame zu liefern.

»Der Mann des Tages», fuhr die Winthrop fort, »ist natürlich Farnkamp. Er ist da vorne, sehen Sie?«

Sie wies in die Mitte der Grand Lobby, wo die Reporter und Fotografen einen Kreis um den österreichischen Star-Designer gebildet hatten — wobei sie respektvollen, beinahe ehrfürchtigen Abstand von ihm hielten. Mary hätte keinen Fingerzeig gebraucht, um ihn zu entdecken. Selbst in dieser Masse außergewöhnlicher, mitunter skurriler Personen stach er heraus. Farnkamp, ein langer, beinahe skelettartig dürrer Mann, war in einen glänzenden silbernen Anzug gekleidet, dessen Stoff die Blitzlichter zehnfach verstärkt zu reflektieren schien. Wenn man zu lange hinsah, bekam man ein Flimmern vor den Augen. Der Anzug, wie die ebenfalls silberne Krawatte, schienen der Farbe seiner schulterlangen Haare angepasst, die er zu einem silbergrauen Pferdeschwanz zusammengebunden trug. Der überwiegende Teil seines Gesichts, dessen Haut wie knittriges Leder wirkte, wurde von einer Sonnenbrille mit verspiegelten Gläsern verdeckt. Die Brille war selbstverständlich ebenfalls silbern und stellte, wie Mary wusste, eines seiner Markenzeichen dar. Angeblich zeigte er sich in der Öffentlichkeit niemals ohne sie. Es hieß sogar, er habe die wenigen Fotos, die es von ihm ohne Brille gab, aufgekauft und vernichtet. Über den Grund dafür wurde viel spekuliert. Manche sprachen schlichtweg von einem Spleen. Andere behaupteten, Farnkamp habe Froschaugen, die er hinter der Brille verborgen hielt. Von seiner Schulter hing eine ebenfalls schillernde Umhängetasche, die zu seinem Anzug passte. Er führte noch ein weiteres Accessoire mit sich: Es war ein — natürlich — silberner, glitzernder Gegenstand, mit dem er unentwegt hantierte und bei dem Mary von diesem Blickwinkel aus nicht erkennen konnte, worum es sich handelte. Dicht neben dem Designer hielt sich eine junge Frau, vielleicht Anfang zwanzig. Es schien, als verbiete ihr seine Anziehungskraft, sich weiter als eine Handspanne von ihm zu entfernen. Ihr Kopf war kahl rasiert, ihre Wimpern und Lippen weiß geschminkt, ihr schlanker Körper, den sie vor den Kameras zu elastischen Posen verbog, steckte in einem eng anliegenden weißen Kleid. Auf ihrem Rücken waren Flügel angebracht.

»Wer ist sie?«, fragte Mary.

»Das», erklärte Annabelle Winthrop, »ist Farnkamps neueste Entdeckung. Seine Muse K.«

»Einfach nur K? Ist das alles?«

Winthrop nickte.

»Wie sie wirklich heißt, weiß kaum jemand. Farnkamp hat sie angewiesen, ihren Namen abzulegen. Er wollte verhindern, dass die Leute daraus Schlussfolgerungen auf ihre Persönlichkeit ziehen. Daher hat er ihr statt eines Namens eine Bezeichnung verliehen.«

Die Chefredakteurin schien nichts Sonderbares daran zu finden. Ebenso wenig schien es sie zu verstören, dass ein älterer Mann sich ein junges Mädchen bis zu einem Punkt zu eigen machte, an dem er ihr den Namen nahm und ihn gegen eine ›Bezeichnung‹ auswechselte.

»Im Grunde ist das ja ganz praktisch», sagte Mary. »Da ist sie immer schnell fertig, wenn sie ein Formular ausfüllen muss.«

Winthrop schien ihren Scherz nicht zu hören. Oder vielleicht hieß sie es nicht gut, dass über einen Modegott wie Farnkamp Witze gemacht wurden.

»Franz hat sich in den letzten Jahren immer stärker zurückgezogen. Wir können uns glücklich schätzen, dass er auf dieser Reise dabei ist. Sie haben natürlich besonderes Glück, als eine der Ersten einen Entwurf aus seiner neuen Kollektion tragen zu dürfen.«

Mary hatte nicht auf das Etikett geschaut und daher bis zu diesem Moment keine Ahnung gehabt, von wem ihr Kleid stammte. Aber sie tat, als sei es ihr die ganze Zeit über klar gewesen.

»Ja, ein ungeheures Glück.«

Sie versuchte, es nicht sarkastisch klingen zu lassen. Glück, fand sie, hatte sie tatsächlich gehabt. Immerhin war ihr Kleid nicht silbern.

»Da Farnkamp die Eröffnungsschau gestaltet, fand ich es nur folgerichtig, dass Sie uns in diesem Kleid einen Vorgeschmack auf das bieten, was er uns heute Abend vorführen wird. Ich bin schon ungeheuer gespannt darauf. Da Sie ja nun sozusagen eines seiner Models sind, müssen Sie ihn unbedingt kennenlernen.«

Bevor Mary Einspruch erheben konnte, fasste Winthrop wieder ihren Arm und zog sie mit sich.

»Kommen Sie, meine Liebe, ich stelle Sie vor.«

4

Winthrops Wirkung öffnete ihnen den Kreis der Reporter und Bewunderer, sodass sie und Mary an Farnkamp und seine Muse herantreten konnten. Der Kreis schloss sich sofort wieder um sie. Beinahe kam sich Mary darin eingesperrt vor. Abgesehen davon hätte sie auf die zusätzliche Aufmerksamkeit verzichten können, die sich auf sie richtete, da sie mit dem Designer, der Chefredakteurin und dem jungen Model nun eine Gruppe bildete. Aber sie wusste: Sie würde sich damit abfinden müssen, die ›Fashion Cruise‹ eben nicht nur als Beobachterin zu erleben, sondern in gewissem Ausmaß ein Teil von ihr zu sein.

»Franz, Liebling!«

»Annabelle, Schatz!«

»Küsschen, Küsschen!«

Winthrop und Farnkamp streckten einander ihre Köpfe entgegen, allerdings ohne Berührung. Die Küsse, mit denen sie sich begrüßten, gingen ins Leere.

»Das hier ist Mary Elizabeth Arrington, die berühmte britische Schriftstellerin.«

»Freut mich, Sie kennenzulernen, Herr Farnkamp.«

Weitaus weniger freute es sie, seinem Anzug nun aus unmittelbarer Nähe ausgesetzt zu sein. Das ganze Glitzern und Funkeln konnte schwindelig machen. Es war ihr schleierhaft, warum sich jemand so anzog. Genauso gut hätte er sich mit Alufolie einwickeln können.

»Enchanté.«

Trotz seiner angeblichen Entzückung, die er mit diesem Wort ausdrückte, machte Farnkamp keine Anstalten, ihr die Hand zu geben. Stattdessen musterte er sie nur. Seine Augen konnte Mary nicht sehen, da sie von der Sonnenbrille verborgen waren. Aber sie spürte, wie sein Blick ihren Körper hinauf- und hinabwanderte. Mary war kein junges Mädchen mehr. Sie war zwar auch mit Mitte 60 noch eine attraktive Frau. Aber sie war nicht mehr in jenem Alter, in dem Männer sie mit den Augen auszogen. Sie war froh darum. Diese Glotzerei, oft begleitet von Pfiffen oder anzüglichen Sprüchen, war ihr immer zuwider gewesen, und sie hatte zahlreiche Gaffer in ihre Schranken gewiesen — und Ohrfeigen an jene verteilt, die so dreist gewesen waren, sie anzutatschen. Es gefiel ihr gar nicht, von Farnkamp nun auf eine ganz ähnliche Weise angesehen zu werden, eine Weise, bei der er nicht sie sah, die Frau, die Person, sondern nur ihren Körper. Allerdings gab es einen wesentlichen Unterschied: Er schien sie nicht in seinen Gedanken auszuziehen, vielmehr schien das Gegenteil der Fall. Es war, als ziehe er ihr in seiner Vorstellung verschiedene Kleider an, um zu prüfen, ob sie dazu taugte, sie zu tragen. Aber wenn auch keine Begierde von ihm ausging — begeistert war Mary nicht, von ihm auf ihre Eignung als menschlicher Kleiderständer untersucht zu werden.

»Sie tragen es falsch.«

Farnkamps Stimme war ein hohes Säuseln. Im Zusammenspiel mit seiner Länge — er überragte Mary, die alles andere als klein war, um einen Kopf — und seiner schmalen Gestalt konnte Mary nicht anders, als bei diesem Geräusch an eine lange dünne Orgelpfeife zu denken, die ähnliche Töne von sich gab (dazu passte auch Farnkamps silberne Farbe). Zu ihrer Verwunderung waren die Worte trotz des Aufruhrs um sie herum deutlich zu verstehen. Vielleicht, dachte sie, lag es an der hohen Frequenz.

»Bitte was?«

»Mein Kleid. Sie tragen es vollkommen falsch.«

Mary fragte sich, ob sie das Kleid aus Versehen falsch herum angezogen hatte, die Vorderseite auf dem Rücken oder verdreht, sodass die Innennähte nach außen zeigten. Es hätte sie nicht gewundert. Bei all der wogenden Seide war schwer zu bestimmen, wo vorne und hinten war.

»Wie meinen Sie das?«

»Sie müssen es mit viel mehr Verve tragen.«

»Verve?«

Farnkamp nickte, als gäbe es nichts Selbstverständlicheres in der Welt.

»Mit mehr Esprit. Sie müssen sich einfühlen in die Form, das Wesen, den Charakter des Kleides.«

Nun schaltete sich auch Winthrop ein.

»Nicht das Kleidungsstück muss sich seinem Träger anpassen«, erklärte sie Mary, »sondern der Träger sich seinem Kleidungsstück. Kleidung ist nicht da, um uns besser oder schöner wirken zu lassen. Wir sind dazu da, damit das Werk an uns seine Persönlichkeit entfalten kann. Wir müssen es ihm erlauben, müssen uns ihm vollkommen übereignen und uns alle Mühe geben, ihm gerecht zu werden.«

Bei diesen Belehrungen hätte Mary nichts lieber getan, als den beiden den Fummel um die Ohren zu hauen. An Verve und Esprit hätte sie es dabei nicht fehlen lassen. Ihre Lust dazu stieg weiter an, als Winthrop sich nun an den Designer wandte.

»Darf ich fragen, Franz, was dich zu diesem Stück inspiriert hat? Vielleicht hilft es Lady Arrington, die richtige Einstellung zu ihm zu finden und sie besser nach außen zu tragen.«

»Gewiss, Annabelle, Schatz», säuselte der Designer mit einem süßlichen Lächeln, und kreiste Mary mit einer weiten Handbewegung ein. »Ich denke, der Name sagt alles, was man darüber wissen muss. Diese Kreation heißt ›Die Lodernde Sonne von Capri‹.«

Mary wusste nicht recht, was sie damit anfangen sollte. Zu wissen, wie der Fummel hieß, machte ihn schließlich nicht hübscher. Gerade war es ihr allerdings auch ziemlich gleichgültig. So nervig sie das Kleid und die Auseinandersetzung darüber auch fand — etwas anderes war noch weitaus verstörender. Aus der Entfernung hatte Mary nicht ausmachen können, welchen Gegenstand Farnkamp in seiner Hand hatte, und während ihres bisherigen Wortwechsels hatte er ihn an seiner Seite gehalten, sodass es ihr nicht möglich gewesen war, ihn genauer in Augenschein zu nehmen. Jetzt aber schwenkte er ihn geradewegs in ihre Richtung. Er ließ ihn vor ihr in der Luft verharren und sorgte somit dafür, dass Mary direkt in die Mündung eines Revolvers blickte.

5

Es war eine kompakte, kleine Waffe mit kurzem Lauf, ganz in Silber, einschließlich des Griffs, und über und über mit Strasssteinen besetzt. So albern eine solche Verzierung auch sein mochte, an der Gefährlichkeit änderten sie nichts. Mary hätte den Revolver untersuchen müssen, um sicherzugehen, dass er echt war. Auf den ersten Blick schien es sich jedenfalls nicht um eine Attrappe zu handeln. Sie erschrak nicht darüber. Da Farnkamp schon vorher mit dem Ding hantiert hatte, hatte er offensichtlich nicht vor, jemandem damit Schaden zuzufügen. Sicherlich würde er Mary nicht einfach über den Haufen schießen, nur weil sie sein dämliches Kleid nicht so trug, wie er es gern gehabt hätte. Trotzdem war Mary alles andere als begeistert, die Waffe vor der Nase zu haben. Im Gegenteil: Für sie war hiermit eine Grenze überschritten. Diese Leute waren unglaublich. Sie hatte sich die größte Mühe gegeben, sich auf sie und ihre Macken einzulassen. Sie fand, sie habe dabei ein hohes Maß an Selbstbeherrschung an den Tag gelegt. Aber diese Selbstbeherrschung war nicht unerschöpflich. Sie hatte dieses schreckliche Kleid angezogen. Sie hatte es hingenommen, dafür kritisiert zu werden. Aber dass dieser Mann die Frechheit besaß, ihr eine Waffe ins Gesicht zu halten, und sei es nur aus einer seiner komischen Launen heraus — eine solche Unverschämtheit war sie nicht bereit, hinzunehmen.

»Das reicht jetzt! Genug ist genug!«

Sie schob den Revolver mit der flachen Hand zur Seite, sodass er nicht mehr auf sie, sondern auf die um sie versammelten Reporter zeigte. Im Gegensatz zu ihr schienen diese allerdings nichts dagegen zu haben. Vielmehr war es, als betrachteten einige von ihnen es als Ehre. Auf jeden Fall bot es ein gutes Motiv.

Winthrop sah Mary verwundert an. Auch sie schien nichts dabei zu finden, sich eine Waffe vor die Nase halten zu lassen, zumindest solange es Farnkamps war. Dafür schien sie es gerade als dreist zu empfinden, dass Mary es gewagt hatte, das funkelnde Kleinod ihres vergötterten Designers ungefragt zu berühren.

»Wie meinen Sie, meine Liebe? Was ist denn plötzlich in sie gefahren?«

»Entschuldigen Sie», gab Mary zurück. »Ich habe wohl nicht die richtige Ausdrucksweise verwendet. Um in der Modesprache zu bleiben: Mir platzt gleich der Kragen. Oder, wenn Ihnen das besser gefällt: Mir reißt der Geduldsfaden.«

Sie wandte sich den Farnkamp. Da sie keine Waffe zur Hand hatte, musste sie sich damit begnügen, ihm den ausgestreckten Zeigefinger vorzuhalten.

»Lassen Sie es sich nicht noch einmal einfallen, das Ding auf mich zu richten. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. In meinen Kreisen gilt es als unhöflich, während einer Unterhaltung eine Schusswaffe auf seinen Gesprächspartner zu richten. Was Ihre Capri-Sonne angeht», sie zupfte an der Seide. »Wenn Sie derart klare Vorstellungen davon haben, wie man Ihre ach so exquisiten Kleider zu tragen hat, sollten Sie vielleicht in Zukunft Gebrauchsanweisungen mitliefern. Vielleicht auf eingenähten Etiketten. Sie wissen schon: Waschen bei 60 Grad, tragen mit Verve. Das würde die Sache enorm vereinfachen.«

»Was erlauben Sie sich? Vergessen Sie nicht, wen Sie vor sich haben!« Winthrops Blicke, mit denen sie Mary bedachte, sprühten Gift. Von ihrer vorherigen Liebenswürdigkeit, auch wenn es eine aufgesetzte gewesen war, war nichts mehr übrig. Dass jemand es wagte, auf so ruppige Weise mit dem gefeierten Modegenie zu sprechen, galt ihr offenbar als unerhört und unverzeihlich. Mary war sicher, sich gerade einen Platz auf der schwarzen Liste der Chefredakteurin eingefangen und Fitch & Finnegan eine saftige Klage eingehandelt zu haben.

»Sie verstehen das nicht«, fuhr Winthrop fort. »Der Mann ist Künstler, und das zeigt sich nun einmal auch in der Art, wie er sich kleidet, den Accessoires, die er mit sich führt. Ihnen mag das sonderbar vorkommen. Aber wir haben nicht das Recht, einen schöpferischen Geist wie ihn in seiner gestalterischen Kraft und seinem Ausdruckswillen zu beschränken.«

Auch einige der Journalisten schienen schockiert — und hocherfreut über die Gelegenheit für eine Story. Sie rückten näher, um bloß keine Silbe dieses Wortgefechtes zu versäumen. Mary hingegen war wenig begeistert davon, dass Greta bald in einem ihrer Klatschblätter über ihre eigene Arbeitgeberin und deren sicher sensationell aufgebauschten Streit mit dem Mode-Gott lesen durfte. So schnell konnte es also gehen, sich einen Auftritt in der Regenbogenpresse zu sichern. Aber das bremste Mary nicht. Zum einen sah sie nicht ein, mit ihrer Meinung zurückzuhalten. Zum anderen war der Schaden ja sowieso schon angerichtet.

»Wenn die betreffende Person mit einer Schusswaffe vor mir herumfuchtelt, ist es mir gelinde gesagt schnurzegal, wen ich vor mir habe, ob es ein Künstler, ein Räuber oder einfach nur ein Verrückter ist. Manche mögen ein Genie in Ihnen sehen, Herr Farnkamp. Anhand dieses Ballonkleides kann ich diesen Eindruck nicht bestätigen. So oder so entbindet Sie das nicht von der Pflicht, die simpelsten Benimmregeln einzuhalten. Ich rate Ihnen daher, sich auf Accessoires zu beschränken, von denen keine Gefahr für Leib und Leben ausgeht.«

Farnkamp hatte den beiden Frauen zugehört, als sei er gar nicht an dem Streit beteiligt, geschweige denn sein Auslöser, sondern verfolge ihn nur als Zuschauer, wie die Journalisten. Mary starrte ihn herausfordernd an. Aber erst, als sie schon meinte, er werde überhaupt keine Reaktion zeigen, schwenkte er ein weiteres Mal seinen Revolver. Dieses Mal allerdings nicht, um ihn auf Mary zu richten. Wäre ihm das eingefallen, hätte Mary nicht gezögert, ihm das Ding wegzureißen und ihm eine Ohrfeige zu verpassen, wahlweise mit seiner eigenen Waffe. Zu seinem Glück tat er nichts weiter, als mit dem Lauf in seine flache Hand zu klopfen.

»Bravo, ich gratuliere Ihnen! Jetzt haben Sie's!«

Mary war verdutzt. Sie begriff nun zwar, dass sein Klopfen mit dem Revolver eine Beifallsbekundung sein sollte. Allerdings wusste sie nicht, wofür. Bisher hatte sie noch nie erlebt, dass ihr jemand, den sie beleidigt hatte, dafür applaudiert hätte.

»Was? Was habe ich?«

Er vollführte eine Bewegung mit dem Revolver, achtete aber tunlichst darauf, nicht auf Mary zu zielen, sondern nur einen Kreis um sie zu beschreiben.

»Das, was ich meinte: Verve, Esprit, eine gewisse Aggressivität. Jetzt stehen Sie dem Kleid schon viel besser.«

»Mein Gott, wie recht Sie haben», rief Annabelle Winthrop. »Dieses Feuer, diese Leidenschaft geht mit der Farbe, der Form und dem Stoff eine geradezu symbiotische Verbindung ein. Kleid und Trägerin verschmelzen miteinander.«

Ihre kurz aufgeflammte Feindseligkeit Mary gegenüber schien erloschen. Stattdessen schien sie mit einem Schlag nicht nur Respekt, Bewunderung gar, sondern etwas wie innige Verbundenheit mit ihr zu empfinden. Mary war nicht sicher, ob dies erstrebenswert war.

»K», wies Farnkamp seine Muse an. »Diesen flüchtigen Moment müssen wir einfangen.«