9,99 €

Mehr erfahren.

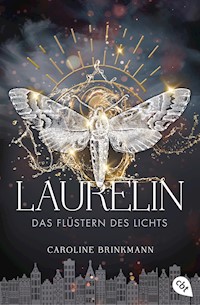

- Herausgeber: cbt

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Serie: Die Flüsterchroniken

- Sprache: Deutsch

Eine Baronessa mit einem dunklen Geheimnis, ein Dieb, der nichts zu verlieren hat und eine Elfe auf der Suche nach Freiheit.

Amsterlock wird von zwielichtigen Baronen regiert, die ihre Macht mit Schmuggel, Diebstahl und Erpressung aufrecht erhalten.

Laurelin de Jong ist die Tochter und rechte Hand der Baronin der Liebe. Als ihre Schwester ermordet wird, unternimmt sie alles, um die Verantwortlichen zu finden. Dabei kommt sie einer gefährlichen Intrige auf die Spur, die ihr eigenes Leben kosten könnte.

Und Laurelin hat ein dunkles Geheimnis, das sie um jeden Preis schützen muss. Wenn herauskommt, wer sie wirklich ist, ist nicht nur ihr Leben in Gefahr. Ausgerechnet der Dieb Quintus kommt der Wahrheit gefährlich nahe. Doch kann sie ihm trauen? Oder verfolgt er ganz eigene Interessen?

Weitere Bände der Flüsterchroniken:

Aurora – Das Flüstern der Schatten

Alle Bände können voneinander unabhängig gelesen werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 521

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

CAROLINE BRINKMANN

DASFLÜSTERNDESLICHTS

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

1. Auflage 2023

Originalausgabe Februar 2023

© 2023 Caroline Brinkmann

© 2023 für die deutschsprachige Ausgabe

cbj Kinder- und Jugendbuch Verlag

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Dieser Titel wurde vermittelt durch die Agentur Peter Molden

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Carolin Liepins

Umschlagmotive: © Shutterstock.com (STILLFX, Jag_cz, Anuj_Striker, Mrs.Moon, Morphart Creation, dinadankersdesign, WinWin artlab)

Inhaltsmotive: © Shutterstock.com (Magicleaf, Olga Rom, Chikovnaya)

FK · Herstellung: AJ

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN 978-3-641-29610-0V001

www.cbj-verlag.de

Laurelin de Jong

Es war mal wieder einer dieser schrecklich öden Tage, an dem zehn hoffnungsvolle Junggesellen um meine Hand anhielten.

Ich versank im Stuhl neben meiner Mutter, Beatrice de Jong, der schönsten und furchteinflößendsten Person in ganz Amsterlock. Ohne zu zögern, würde sie die anderen Barone der Stadt im Schlaf ermorden und sich eine Krone aufsetzen. Sie war nicht nur ehrgeizig, sie war besessen von dem Gedanken, alles zu haben. Außerdem war sie zwanghaft kontrollsüchtig und vertraute niemandem, nicht einmal ihren eigenen Kindern.

Ich hatte acht Geschwister, was man Mutter nicht ansah. Ihr Körper und ihre Haut waren makellos, weshalb die Männer sie verehrten. Wobei nicht nur ihre Schönheit ihnen Anlass dazu gab, sondern auch ihr Geld und ihre Macht.

Aktuell hatte sie sieben Männer, aber das wechselte. Ständig kamen neue hinzu, während andere ausrangiert wurden wie aus der Mode gekommene Kleider. Lieben tat sie keinen von ihnen. Mögen vielleicht. Am ehesten wahrscheinlich Richard. Er sah gut aus, hatte ein ehrliches Gesicht und besorgt dreinblickende dunkle Augen. Irgendwie erinnerte er mich an einen Labrador. Zugegebenermaßen einen recht heißen Labrador. Er war immer an Mutters Seite, beschützte sie als ihr Bodyguard mit seinem Leben, und ich war mir sicher, dass er einen winzig kleinen Platz in ihrem Herzen hatte. Direkt neben ihrer teuren Garderobe und ihrem Schmuck.

»Laurelin! Lächle!«, erinnerte mich die Baronin der Liebe, woraufhin ich meine Bewerber noch finsterer anstarrte. Es wäre besser für sie, wenn sie sich erst gar keine Hoffnungen machten, dass ich sie erwählen könnte, denn egal welche Geschenke sie mitgebracht hatten, um meine Gunst oder die meiner Mutter zu erlangen, keiner von ihnen würde mich je sein Eigen nennen können.

Erst recht nicht Ruben Bos. Er war der Sohn eines Händlers für magische Gegenstände. Sein Vater verkaufte gutgläubigen Seeleuten Flaschen, in denen angeblich Klabautermänner wohnten, Geister, die auf Schiffe und ihre Mannschaft aufpassten. Die Loyalität seiner Familie galt dem Baron der Magie, aber das hielt ihn nicht ab, um meine Hand anzuhalten. Er hoffte sicherlich, dadurch neuen Einfluss zu gewinnen.

Nur über meine Leiche!

Der zweite Anwärter, Vincent Verhoeven, war eine lange Bohnenstange mit hübschem Gesicht, der herausgeputzter aussah als jeder Pfau. Kein Wunder. Sein Vater unterstand dem Baron der Seide. Ihm gehörten zahlreiche Boutiquen der Stadt und auch er hoffte auf eine Liaison mit den de Jongs.

Der dritte war ein großer, schlanker Kerl, der für meinen Geschmack zu viel grinste. Keine Ahnung, zu wem der gehörte. Ich hatte vergessen zuzuhören, als er vorgestellt wurde. Genau so wie bei den restlichen sieben Anwärtern.

»Hör auf, an deinen Nägeln zu kauen«, zischte meine Mutter. »Und setz dich gerade hin!«

»Wozu verstellen? Keiner von denen wird mein zukünftiger Mann.«

Selbst wenn mich einer überzeugen könnte, würde Mutter alle abweisen, denn während sie all ihre anderen Kinder schnell vermählte, um ihren Einfluss zu vergrößern, hatte sie mit mir andere Pläne. Ich war nicht nur Trägerin ihres Namens, sondern ihre Klinge. Ihr Mädchen fürs Grobe. Diejenige, die sich die Hände schmutzig machte, um ihre Gegner auszuspionieren und aus dem Weg zu schaffen. Durch meine einzigartigen Fähigkeiten war ich für sie vor allem ungebunden von Wert.

Diese Veranstaltung war eine Farce und wir beide wussten das nur zu gut. Wenn einer von den Anwärtern mit den gebügelten Hemden und den polierten Schuhen da unten mein wahres Ich kennen würde, würde er vor Schreck in Ohnmacht fallen.

»Es wird vielleicht keiner dein Mann, aber etwas amüsieren könntest du dich schon.«

»Der Abend wäre alleine in meinem Zimmer deutlich amüsanter.«

»Was willst du denn alleine in deinem Zimmer?«

»Stricken.«

Meine Mutter verdrehte die Augen. »Einer dieser Männer wird ja wohl interessanter sein als dein schräges Hobby.«

Ich ließ meinen Blick erneut über die Anwärter gleiten. »Nicht wirklich.«

»Laurelin. Als Baronessa der Liebe musst du ein gewisses Bild vermitteln. Unsere Familie ist nicht nur reich und mächtig. Wir sind begehrenswert. Warum trägst du nicht das Kleid, das ich für dich ausgewählt habe?«

»Ich hasse Rot.«

»Es war Bordeaux«, informierte meine Mutter mich.

»Wie auch immer.«

Als Fürstentum der Liebe trugen die de Jongs immer eine Facette von Rot. Rosa. Zinnober. Scharlach. Purpur. Ich hatte den Überblick verloren. Darum trug ich Schwarz. Davon gab es nur eine Facette. Außerdem war es elegant und praktisch, denn in Schwarz konnte ich mit den Schatten verschmelzen. Und auf Schwarz sah man keine Blutflecken.

»Niemand nimmt dir ab, dass du einen Mann suchst, wenn du nicht einmal versuchst, hübsch auszusehen.«

»Ich sehe hübsch aus«, widersprach ich und drehte mich zu ihr. Immerhin trug ich heute einen Smoking, samt gebügeltem Hemd und roter Satinfliege. Mutter konnte sich also wirklich nicht beschweren.

»Du siehst aus, als hättest du einem der Diener seine Uniform gestohlen.«

»Das stimmt. Der arme Cedrick kauert jetzt nackt im Kleiderschrank.« Ich verdrehte die Augen.

»Laurelin, es gibt eine gewisse Etikette.« Sie warf mir einen weiteren abschätzigen Blick zu. »Nimm dir ein Beispiel an deiner Schwester Seraphine.«

Seraphine, der ganze Stolz des Hauses de Jong. Unglaublich hübsch und liebenswert – zumindest wenn man sie nicht näher kannte. Dann bemerkte man schnell, dass sie eine Tyrannin war. Wie Mutter.

»Sie wird Lord Ambrosa heiraten. Eine wahrlich gute Partie.«

»Den Zuhälter?«

Mutter rümpfte säuerlich die Nase. »Er ist mein einflussreichster und erfolgreichster Geschäftsführer mit ausgezeichneten Verbindungen in alle Fürstentümer.«

Lord Ambrosa war stolzer Besitzer zahlreicher Nachtclubs im Viertel der Liebe und charmant wie eine Schlange. Lord war nicht sein offizieller Titel. Er nannte sich selbst so, um sich wichtiger zu fühlen, und aus irgendeinem Grund ließ Mutter das durchgehen.

»Wenn du so eine gute Partie wie ihn für mich findest, sag Bescheid.« Dann trag ich einen Müllsack samt Inhalt, um sicherzugehen, dass daraus nichts wird.

»Ich glaube nicht, dass sich jemand seines Ranges für dich interessiert … Und jetzt lächle endlich.«

Ich versuchte an Kuchen zu denken – es gab nichts Besseres als Lakritztorte, um meine Laune zu heben –, aber heute funktionierte es nicht besonders gut.

»Du siehst immer noch aus, als würdest du jemanden ermorden wollen.«

Ich spielte mit meinen offenen Haaren. Männer mochten das. Zumindest behauptete das meine Schwester und jedermanns Liebling Seraphine. Sie waren dunkelbraun. Bis auf diese eine farblose Haarsträhne, die mich seit meiner Geburt zeichnete. Eine Pigmentstörung, die auf meiner Haut und den Haaren sichtbar war. An meinen Fingern blitzten silberne Ringe, mehr Waffen als Schmuck, aber immerhin. Zusammengefasst betrachtet hatte ich mir wirklich Mühe gegeben, einen guten Eindruck vor den Junggesellen zu machen.

Die Bewerber präsentierten weiter ihre Geschenke und ich versuchte, jedes mit einem Lächeln zu würdigen.

Wer hatte das goldene Einhorn mitgebracht? Allein für den Geschmack müsste ich ihn töten!

»Wie lange muss ich das noch aushalten? Mein Hintern schläft langsam ein.«

»Ich lasse nicht zu, dass die Leute wegen dir schlecht über uns reden«, drohte meine Mutter leise.

Ich verdrehte die Augen und stöhnte. »Keine Sorge, Mutter, das würde keiner wagen. Sie wissen, dass du ihnen sonst die Zunge rausschneiden lassen würdest.«

Dem konnte die Baronin der Liebe nichts entgegensetzen. Wir mussten beide an die Geschichte des armen Ulfrieds denken, der das Gerücht in die Welt gesetzt hatte, dass mein Bruder impotent sei, was für einen Sprössling der Liebe natürlich ein Skandal wäre. Etwas, das Ulfried nie mehr tun würde. Das hatte Mutter sichergestellt …

Endlich, eine Unmenge an Komplimenten und exotischen Kostbarkeiten später, setzte die Musik ein und kündigte das Ende der Veranstaltung an.

Meine Mutter erhob sich galant. »Danke für eure Vorstellung, meine Herren, und die wohlüberlegten Geschenke, die das Herz meiner Tochter zutiefst berührt haben.«

Ein Laut des Unglaubens gluckerte meine Kehle empor, aber ich schluckte ihn schnell herunter.

Ohne mir Beachtung zu schenken, zeigte sie zu den großen Glastüren, die jetzt von den Dienern geöffnet wurden. »Ihr könnt nun auf den Balkon gehen und die Sicht in meinen Rosengarten genießen. Erfrischungen stehen dort ebenfalls bereit.«

»Zu gütig. Danke, Baronin«, murmelten die Anwesenden.

»Außerdem habt ihr die Chance, meine Tochter, die Baronessa Laurelin de Jong, ganz ungezwungen kennenzulernen. Jetzt, wo das Formelle abgehakt ist.«

Die jungen Männer lächelten mich neugierig an und ich hätte meiner Mutter am liebsten den Hals umgedreht.

»Was?«, zische ich ihr zu. »Ich soll mich auch noch mit denen unterhalten?«

Das würde ich nicht überleben. Oder sie …

»Keine Sorge.« Meine Mutter verdrehte die Augen und sah den Anwärtern nach, die unseren pompösen Empfangssaal verließen, der nur für diesen Zweck mit Hunderten von Rosen dekoriert worden war. Die Lieblingsblumen meiner Mutter. »Ich schick dir zwei deiner Schwestern zur Unterstützung. Ein paar von denen erscheinen mir als eine erträgliche Partie für Gerlina. Vor allem der Verhoeven-Junge sieht ganz ansehnlich aus.«

Die Bohnenstange mit dem hübschen Gesicht?

»Hat er das Einhorn mitgebracht?«, seufzte ich.

Meine Mutter nickte. »Das Horn ist mit kostbaren Edelsteinen verziert. Man munkelt, seine Familie sei pleite, aber bei dem Geschenk kann ich das kaum glauben.«

»Ich werde es in Ehren halten.« In irgendeiner dunklen Schublade … Ich verzog mein Gesicht und stand auf. Gerade marschierte ich auf den Balkon zu, als die Tür aufschwang und meine Schwestern Gerlina und Seraphine in den Saal eilten. Die beiden sahen wie immer bezaubernd aus. Gerlina in einem Albtraum aus rosafarbener und weißer Seide. Seraphine in einem lachsfarbenen Kleid, das ihren kurvigen Körper wie einen Wasserfall umschloss.

»Lauri!«, rief Gerlina und zupfte an meiner Satinfliege. »Wow! Du siehst super aus. Versuchst du einen neuen Trend zu setzen?«

Seraphine schnaubte. »Sie macht sich lächerlich.«

»Ignoriere sie«, flüsterte Gerlina und hakte sich bei mir ein. »Und? Wie sehen sie aus?«

»Wie immer«, brummte ich leidenschaftslos.

Sie verdrehte die Augen, nicht im Geringsten überrascht von meiner Antwort. »Wie alt sind sie? Sind sie hübsch? Was haben sie an?«

»Keine Ahnung.«

»Lauri!« Sie versetzte mir einen empörten Knuff mit dem Ellbogen. »Du warst eine Stunde in einem Raum mit ihnen. An irgendetwas musst du dich doch erinnern.«

»Einer steht auf Einhörner …«

»Echt?«

»Lass sie. Du kennst sie doch«, mischte sich Seraphine ein. Sie war ein Jahr älter als ich, während Gerlina ein Jahr jünger war. »Sie wird einsam sterben. Niemand will eine Frau, die einen so ansieht, als würde sie einen im Schlaf ermorden.«

»Ich glaube, du irrst dich«, widersprach Gerlina. »Mutter ist furchteinflößender als Lauri und guck dir an, wie viele Männer sie wollen.«

»Aber unsere Schwester ist nicht so hübsch wie Mutter. Leider kommt sie optisch eher nach ihrem ach so geheimnisvollen Vater, den niemand kennt«, widersprach Seraphine. »Nicht wahr, Kälbchen?«

Wir hatten alle unterschiedliche Väter. Ein paar von uns hatten das Glück, sie zu kennen. Und ein paar, wie ich, würden sie nie kennenlernen. Aber mittlerweile wusste ich, warum es in meinem Fall unmöglich war, auch wenn ich es weder meinen Geschwistern und noch sonst jemandem verraten durfte. Es war Mutters und mein Geheimnis.

»Lass Lauri in Ruhe! Mit deinem Vater gewinnst du auch keinen Preis«, erwiderte Gerlina prompt. Sie war die Harmoniebedürftigste. Seraphine hingegen liebte es, mich mit Sticheleien zu provozieren.

»Mein Vater sah wenigstens gut aus.« Er war ein blonder Hüne aus den kalten Nordlanden gewesen, der nur kurz in der Gunst meiner Mutter stand. Sein hitziges Temperament und seine Vorliebe für Alkohol waren ihr schnell bitter aufgestoßen und nach einem eskalierten Streit verschwand er auf Nimmerwiedersehen. Ziemlich sicher hatte Mutter ihn verschwinden lassen …

»Da sind sie!«, quiekte Gerlina und deutete aufgeregt auf den Balkon, wo die Anwärter bereits miteinander schnatterten und lachten. Hier, in Abwesenheit meiner Mutter, fühlten sie sich sichtlich wohler und unbefangener. Die Narren! Die Baronin der Liebe war vielleicht außer Sichtweite, aber ihre Augen und Ohren waren überall. »Einige von denen sehen ganz süß aus oder was meinst du, Phine?«

»Einige sehen ganz akzeptabel aus«, korrigierte sie und rümpfte die Nase. »Aber keiner ragt an Lord Ambrosa heran.«

»Du hast so ein Glück, Phine.«

»Ich weiß. Nicht jeder kann so eine gute Partie bekommen, aber das ist nicht alles. Er schickt mir täglich Rosen und Liebesbriefe.« Sie hob ihr Kinn und genoss es, von Gerlina bewundert zu werden.

»Warum bist du dann hier, wenn du Mister Perfekt bereits gefunden hast?«, brummte ich genervt.

»Es macht einfach zu großen Spaß, dir beim Scheitern zuzusehen.« Für einen kurzen Moment vergaß sie die Etikette und streckte mir die Zunge raus.

»Ich hasse dich.«

»Ich dich auch.«

Zusammen traten wir hinaus. Als die Anwärter uns sahen, verstummten sie und wandten sich uns zu. Ich konnte sehen, wie ihre Augen etwas heller leuchteten, als sie meine Schwestern neben mir entdeckten. Natürlich. Die beiden Baronessas sahen bezaubernd aus. Als wäre ihr natürlicher Lebensraum zwischen jungen Männern, tänzelten sie auf die Anwärter zu, zwinkerten und flatterten wie schöne Schmetterlinge, die von Blüte zu Blüte schwirrten, um sie herum.

So war es immer.

Sie waren die Schmetterlinge und ich die Schwester, die im Schatten wandelte. Eigentlich war ich ihnen dankbar, denn ich war nicht fürs Heiraten gemacht. Oder fürs Kinderkriegen. Dessen war ich mir mittlerweile absolut sicher.

Ich steuerte auf einen der Diener zu und schnappte mir ein Glas mit teurem, prickelndem Wein. Dann ging ich zum Geländer des Balkons und lehnte mich seufzend dagegen, um die gut gelaunte Gruppe im Blick zu behalten. Meine Schwestern wurden sofort umkreist, aber sie waren Meister darin, mit der Aufmerksamkeit umzugehen. Jede auf ihre Weise. Seraphine mit ihrer galanten, immer etwas arrogant wirkenden Art, mit der sie versuchte, Mutter zu imitieren. Seitdem bekannt war, dass sie Lord Ambrosa heiraten sollte, war sie sogar noch begehrter als zuvor. Gerlina hingegen beeindruckte mit ihrem breiten Strahlen. Sie war einfach durch und durch ein Sonnenschein, den man mögen musste.

Niemand traute sich, zu mir herüberzukommen. Zum Glück! So konnte ich mich entspannen und sie beobachten. Etwas, was ich ohnehin am liebsten tat.

Mein Blick wanderte nach oben. Dort auf einem kleineren Balkon ein paar Meter über unserem Zusammentreffen stand die Baronin. Ihre Hände umschlossen das Geländer, während sie wie eine Königin auf uns herabsah. Die Königin, die sie gerne wäre. Neben ihr stand eine unscheinbare Gestalt mit braunem Umhang, das Gesicht unter einer breiten Kapuze verborgen. Trotzdem erkannte ich sie sofort.

Das war Estelle Leco.

Sie war fast so alt wie Gerlina und ein Flüsterwesen. Eine Hexe, um genau zu sein. Flüsterwesen waren menschlicher Herkunft, aber irgendwann einmal wurde ihr Blut durch dämonisches »verunreinigt«. Wobei verunreinigt ein Wort war, welches die Menschen benutzten, um einen Grund zu haben, sich emporzuheben. Sich anderen überzuordnen war etwas, das sie nur allzu gerne machten.

Daher bekam man in den Fürstentümern von Amsterlock auch einen Metallreifen um den Hals und wurde an den Meistbietenden verkauft, sobald man auch nur einen Tropfen Dämonenessenz im Blut trug.

Ein Schicksal, dass mir erspart worden war.

Bisher …

Hexen wie Estelle waren so gut wie verschwunden. Nachdem ihre Königin einen Dämon überlistet hatte, um sein Blut zu trinken, hatte eine mächtige Hexenära begonnen. Ihre Stämme beherrschten den Norden der Welt und ihre Kräfte waren bei den Menschen gefürchtet. Allerdings wurden ihre Kräfte mit jeder Generation schwächer und mittlerweile waren sie kaum noch existent. Ihr Reich war so schnell zerfallen, wie es gekommen war, und in ein paar Jahren würden die Hexen wieder zu Menschen werden ohne einen Funken Dämonenessenz in sich.

Das war auch der Grund, warum sich kaum jemand für sie interessierte. Hin und wieder gab es allerdings noch welche mit sehr nützlichen Fähigkeiten wie Estelle, die neben den Wachen für Mutters Schutz verantwortlich war.

Mein Blick wanderte weiter und ich entdeckte Bewegungen hinter den Fenstern. Raschelnde Gardinen. Vorbeihuschende Schatten. Langsam drehte ich mich zum Tor um, das den Garten unserer Villa umschloss. Die Wachen waren verdoppelt worden. Hier und an jedem anderen Posten.

Ich wandte mich erneut den Anwärtern und meinen Schwestern zu. Die Langeweile von vorhin war mit einem Schlag wie weggeblasen. Stattdessen war nun jeder meiner Nerven, jeder Muskel bis zum Zerreißen gespannt.

Bei allen verflixten Göttern und Dämonen!

Es schien so, als würde meine Mutter mit einem Vorfall rechnen, aber natürlich – das passte zu ihr – ohne uns vorzuwarnen. Während wir hier unten waren, stand sie in sicherer Entfernung und beobachtete das Schauspiel.

Ich leerte mein Glas mit einem Zug, stellte es auf dem Geländer des Balkons ab und ging in die Knie. Meine Finger zupften unauffällig den Rock hoch, damit ich eine Klinge aus meinem Schnürschuh ziehen konnte. Dann richtete ich mich auf und musterte die Männer nach möglichen Anzeichen für einen Verrat. Als ich nichts entdecken konnte, sah ich wieder zu Estelle hoch. Auch sie schien im Moment unbesorgt.

Meine Finger schlossen sich trotzdem fester um den Griff des Messers, während ich auf die Gruppe zuschritt. Meine Haare wippten auf und ab. Ein paar Strähnen kitzelten mir im Nacken und ich bereute, sie heute offen zu tragen.

»Laurelin.« Die Einhorn liebende Bohnenstange, Vincent Verhoeven, hatte ausgerechnet in diesem Moment beschlossen, das Gespräch mit mir zu suchen. An sein mit Edelsteinen besetztes Geschenk geklammert, stand er vor mir. »Ich wollte dir das hier unbedingt geben …«

»Leg es einfach auf den Geschenketisch. Ich sehe es mir später an.«

»Außerdem dachte ich, wir könnten reden … Ich …«

Mit einer unwirschen Bewegung brachte ich ihn zum Schweigen und konnte hören, wie er die nächsten Worte herunterschluckte.

»Ein anderes Mal«, schob ich entschuldigend hinterher. »Ich habe gerade wirklich keine Zeit.«

»Das verstehe ich. Es ist nur so … Dieses Einhorn …«

»Jaja. Es ist wunderschön.« Ungeduldig drängelte ich mich an ihm vorbei und musterte die Männer, die in der Nähe meiner Schwestern standen. Ich würde nicht zulassen, dass einer von beiden etwas passierte. Wir hatten vielleicht alle einen anderen Vater, aber unsere Mutter verband uns. Die Angst vor ihr mehr als das Blut und so waren wir im Laufe der Jahre zu einer Einheit verschmolzen. Auch wenn es hin und wieder Sticheleien gab, war uns allen eins ganz klar.

Wir waren de Jongs.

Mit allen Vor- und Nachteilen, die dieser Name mit sich brachte.

Gerlina war wie immer umringt von entzückten Verehrern. Vincent Verhoeven ging nun ebenfalls in ihre Richtung, das Edelstein-Einhorn fest an sich gepresst. Seinem Herrn, Amadeus Graaf, dem Baron der Seide, würde ich so eine Dummheit nicht zutrauen, aber man wusste nie.

Seraphine stand in der Nähe von zwei Anwärtern. Einer trug das Emblem der Baronin der Harmonie, eine Alkoholikerin mit Eheproblemen. Der andere das Zeichen von Lucius van Vliet, dem Baron der Magie.

Mein Blick huschte wieder nach oben zu Estelle, die plötzlich zusammenzuckte. Ihr Finger hob sich. Ich folgte ihm und fand einen jungen Mann mit dem Emblem des Glücksbarons, einem Säckchen vor einem Pilz. Er langte in seinen hellgrünen Mantel, während er auf Gerlina zuging. Ich dachte nicht nach und setzte mich in Bewegung.

»Lina!«, rief ich. Ihr Kopf zuckte alarmiert von meiner Stimme nach oben und sie sah ihren Angreifer. Gerade als er die Waffe aus der Tasche zog, warf ich meinen Dolch. Eine Klinge, nicht länger als mein Zeigefinger, die sich mit Präzision ihren Weg suchte.

Gerlinas Augen weiteten sich, als der Anwärter aufschrie und nach hinten kippte. Blut spritzte und bedeckte das rosafarbene Kleid meiner Schwester und mein Gesicht mit roten Sprenkeln. Entsetzt schrie sie auf, ebenso wie die anderen Bewerber. Schützend schob ich mich vor sie und spürte, wie sich ihre Finger in meinen Arm verkrallten.

Mein Blick richtete sich auf den Attentäter, der sich stöhnend auf dem Boden wand, meine Klinge in seiner Schulter. In seiner Hand lag keine Waffe, sondern eine Rose aus Glas, und ich erkannte, dass ich einen schrecklichen Fehler gemacht hatte.

»Lauri!«, kreischte Seraphine. »Was machst du da?«

Ich riss den Blick von meinem unglücklichen Opfer, um mich bei meinen Schwestern für die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. »Ich dachte, es sei ein Attentäter.«

»Du bist vollkommen paranoid«, schimpfte Seraphine und ausnahmsweise eilte mir Gerlina nicht zu Hilfe. »Sieh dir an, was du angerichtet hast.«

»Tut mir leid.« Ich ging zu dem schreienden Anwärter. »Soll ich einen Arzt rufen lassen?«

»Was glaubst du wohl, du dumme Kuh?«, schnauzte er. Ausnahmsweise überhörte ich die Beleidigung. Immerhin war es mein Messer, das da in seiner Schulter steckte.

»Lass. Ich mach das schon«, unterbrach mich Seraphine. »Vielleicht gehst du lieber rein und strickst an deinen Socken.«

Alle sahen mich so an, als wäre das eine gute Idee. Großartig, Laurelin!

Gerade wollte ich verschwinden, als mich der Blick der Bohnenstange traf, der mich ebenso entsetzt ansah wie die anderen, und trotzdem hielt ich inne. Kribbelnde Gänsehaut jagte mir über den Nacken. Ich kannte diese Art von Blick und nur die Verzweifeltsten hatten ihn. Der Todeswunsch kämpfte gegen den Überlebenswillen an, wobei Letzteres schon längst verloren hatte.

»Lauri … Worauf wartest du?«, fragte mich meine Schwester und griff nach meinem Arm, im selben Moment griff die Bohnenstange in seine Tasche. Etwas blitzte in seiner Hand auf. Er hechtete auf Seraphine los!

Ich schrie auf und setzte mich in Bewegung.

Verfluchte Schei…

Weiter kam ich nicht. Da ertönte ein Schuss.

Der Anwärter sank, sein Einhorn an sich gedrückt, von einem Bolzen durchbohrt vor Seraphine zu Boden. Ich drehte mich um und sah Richard, der neben meiner Mutter und Estelle aufgetaucht war. In seinen Händen hielt er eine Bolzenwaffe, aus deren Mündung eine feine, dunkle Rauchsäule nach oben zog.

Die Anwärter verfielen nun endgültig in Panik und stoben schreiend auseinander, kamen aber nicht weit, weil sie von den Wachen meiner Mutter eingekreist wurden. Gerlina und Seraphine stürmten erschrocken auf mich zu und ich schloss sie fest in meine Arme. Blanke Panik stand ihnen in den Augen, aber sie blinzelten die aufsteigenden Tränen weg, wohl wissend, was Mutter vom Weinen hielt. Ich spürte, wie sie zitterten, auch wenn sie sich Mühe gaben, aufrecht zu stehen und sich die Angst nicht anmerken zu lassen.

»Alles okay?« Ich wandte mich an Seraphine, die sich immer noch in meinem Arm festkrallte.

Zuerst sah ich ihr blasses Gesicht, dann folgte ich ihrem Blick nach unten und sah, wie Blut ihr lachsfarbenes Kleid rot färbte, an der Stelle, wo die Klinge sie gestreift hatte. Sie war nur knapp Schlimmerem entkommen.

Quintus

Ich duckte mich hinter den parkenden Wagen, den Blick auf die Bar Zum tanzenden Narwal gerichtet. Meine Fingerspitzen fuhren immer wieder über die Gegenstände, die ich in meinen Taschen hortete. Sie streiften ein Klappmesser. Es sorgte dafür, dass ich mich besser fühlte, dabei würde ich im Falle eines Falles immer die Flucht dem Kampf vorziehen. Dafür hatte ich die Schreikäfer dabei und das kleine Säckchen mit Pfefferpulver.

Endlich schwang die Tür der Bar auf, laute Musik wurde auf die Straße gespuckt, genau so wie eine vermummte Gestalt. Ich streckte den Hals und lugte über die Motorhaube. Mein Ziel war nur ein paar Minuten in der Bar gewesen, bevor er sie nun wieder verließ. Eine breite Kapuze bedeckte sein Gesicht, aber ich konnte die Narbe sehen, die sich über sein Kinn zog.

Er war es.

Ihn musste ich bestehlen, denn er hatte etwas, das unser Auftraggeber wollte, und wenn ich das gierige Grinsen meines Chefs, Daan Knox, richtig gedeutet hatte, ging es dabei um jede Menge Geld.

Meine Zielperson wandte sich nach rechts, bevor er mit großen Schritten die Straße zur nächsten Gracht nahm. Mein Herz zog sich zusammen und ich zögerte. Er wirkte nicht wie ein leichtes Opfer. Er war weder betrunken, noch schien er jemand zu sein, der sich leicht ablenken ließ. Im Gegenteil … Sein Blick huschte aufmerksam hin und her, während er die parkenden Wagen passierte, die mir als Schutz dienten.

Lautlos wie eine Katze eilte ich ihm hinterher. Um meine Schuhe hatte ich Stoff gewickelt, der jedes Geräusch verschluckte. Außerdem schützte es sie, denn sie waren verdammt teuer gewesen. Echte Handarbeit und der neuste Trend aus Veneria.

Meine Zielperson bog in eine dunkle Gasse, in der es keine Straßenlaternen gab. Für ein paar Sekunden stand er im Dunklen, dann glimmte etwas in seinen Händen auf. Eine Leuchtkröte. Sie waren die einfachsten biologischen Lichtquellen unserer Welt. Es gab sie überall und sie spendeten Licht, wenn man sie fütterte. Im gelben Schein der Kröte setzte mein Ziel seinen Weg fort.

Jetzt war ich mir sicher. Er wollte zur Gracht, um mit einem der Wassertaxis oder einem wartenden Boot zu verschwinden. Ich musste es also durchziehen, bevor er das Wasser erreichte und verschwand.

Schnell schnappte ich mir eine Schnapsflasche, die neben einer Parkbank lag und in der jemand einen Rest undefinierbare Flüssigkeit gelassen hatte.

Dann sprintete ich los, in eine Parallelstraße, einmal um das Haus herum, bis ich die dunkle Gasse erreichte, in die mein Ziel verschwunden war. Kurz rang ich nach Atem, bevor ich in die Dunkelheit trat. Sofort fing ich an zu schwanken und torkelte auf den Mann zu, der dank seiner Leuchtkröte gut auszumachen war. Dabei wedelte ich so sehr mit meiner Flasche, dass sich der Inhalt über die Straße verteilte. Die gute alte »Betrunkenen«-Masche.

Die Gasse war so eng, dass wir einander kaum ausweichen konnten. Perfekt also. Mein Ziel blieb stehen und drückte sich etwas an die Wand, um mir Platz zu machen. Ich wurde weder langsamer, noch gab ich mir Mühe auszuweichen. Rücksichtslos rempelte ich ihn an und pöbelte: »Pass doch auf!«

Mein Opfer verengte die Augen, als er mich musterte. Ich prostete ihm mit der Flasche zu und machte Anstalten weiterzugehen, aber ehe ich auch nur einen Schritt gehen konnte, schnellte seine Hand nach vorne und packte mich am Kragen. Mit erstaunlicher Kraft hob er mich hoch und riss mir den Boden unter den Füßen weg. Ich schnappte nach Luft und zappelte.

»Sag mir, Kleiner«, knurrte mein Gegenüber. Seine Stimme war tief und bedrohlich. Außerdem hatte er einen deutlichen, hart klingenden Akzent, der verriet, dass er nicht von hier stammte. »Was macht man mit Dieben in Amsterlock?«

»Dieben, mein Herr?«

Das kam darauf an, wer einen erwischte. Einige einfallslose Gesellen schlugen einem die Hand ab. Andere hängten einen kopfüber über dem Meer auf, bis man Salzwasser spuckte. Keine Strafe war sonderlich erstrebenswert.

»Wie kommt ihr darauf, dass ich etwas klauen will?«, hakte ich unschuldig nach und schwenkte erneut die Flasche, die er mir ungeduldig aus der Hand schlug. Mit einem Klirren zerbrach sie auf dem Kopfsteinpflaster und mit ihr meine Hoffnung, heil aus dieser Nummer herauszukommen.

»Beantworte meine Frage, Bursche!«

»Man lässt sie schwören, es nie wieder zu tun, und gibt ihnen einen guten Rat mit auf den Weg?«, keuchte ich mit meinem herzallerliebsten Lächeln.

Ein trockenes Lachen drang aus der Kehle meines Gegenübers. »Was wolltest du stehlen?«

»Geld«, log ich und drückte mir dabei Tränen in die Augen. Auf Anhieb weinen zu können, war etwas, das ich bereits als kleiner Junge gelernt hatte. »Wir sind arm, Herr, und ich muss meine drei Geschwister mit durchfüttern.«

Mit der freien Hand hielt er mir die Leuchtkröte vor das Gesicht, um mich besser zu betrachten. Er musterte meinen Haarschnitt, den teuren Mantel aus bestem Stoff, die vergoldeten Knöpfe am Ärmel, meinen Hut, welcher der neusten Mode entsprach und aus einer der teuersten Boutiquen des Seidenbarons kam.

Ja, ich stand auf Designerkleidung. Außerdem war es in einer Stadt, die von Geld regiert wurde, verdammt wichtig, gut auszusehen, wenn man ernst genommen werden wollte.

»Du willst arm sein?«, hakte er nach. Natürlich glaubte er mir kein Wort, aber das musste er auch nicht. Er musste mir nur noch etwas zuhören.

»Das ist alles gestohlen«, wimmerte ich. War es nicht. Als Angestellter von Daan Knox verdienten Diebe oder professionelle Beschaffer – wie wir uns nannten – nicht schlecht. »Ich hatte heute ein Vorstellungsgespräch, mein Herr. Das war meine Hoffnung, endlich von der Straße wegzukommen und ein ehrliches Leben zu beginnen. Leider hat es nicht geklappt …«

Und leider war ein ehrliches Leben nichts für Menschen, die in Amsterlock wohnten …

Ich wollte, dass das Gespräch weiterging, denn ich war ihm nahe. So nahe, wie es sich ein Beschaffer nur wünschen konnte. Er hielt mich am Kragen fest, dabei waren es meine flinken Hände, die er im Auge behalten sollte.

Mein Gegenüber kam zu dem richtigen Schluss. »Ich glaube, du bist nicht nur ein Dieb, sondern auch ein dreister Lügner.«

»Schuldig im Sinne der Anklage«, gab ich zu und schenkte ihm ein letztes herzliches Lächeln. Ich hatte ein sehr schönes Lächeln und das sollte das Letzte sein, was er sah, bevor ich ihm eine Ladung Pfefferpulver ins Gesicht warf. Er schrie auf. Gleichzeitig rammte ich ihm meinen Oberschenkel in die Weichteile. Stöhnend sackte er in sich zusammen. Das Glas mit der Leuchtkröte fiel scheppernd zu Boden und das Tier erlosch mit einem Schlag.

Ich löste mich aus seinem Griff und rannte um mein Leben. Den Beutel fest umschlossen.

Verfluchter Daan Knox! Das war knapp gewesen!

Was um Himmels willen konnte so viel Geld wert sein? Nicht, dass ich ihm persönlich besonders viel bedeutete, aber ich war sein bester Dieb.

Zumindest der, der am längsten überlebt hatte …

Nicht zuletzt wegen meiner Fähigkeiten zu lügen, zu rennen und zu klettern. Und weil ich ein verdammter Charmeur sein konnte, wenn ich wollte. Daan nannte mich »Quasselstrippe«, doch meine goldene Zunge hatte mich schon aus so einigen Schwierigkeiten gerettet.

Schlitternd kam ich zum Stehen. Meine Hände umschlossen ein Regenrohr und ich zog mich aufs Dach eines Hauses hinauf. Hier oben, einige Meter über der Straße, wo mir der Wind um die Nase wehte, fühlte ich mich sicherer. Ich ließ mir den salzigen Wind ins Gesicht pusten und schlich geduckt im Schutze der Dunkelheit weiter. Mit jedem Schritt beruhigte sich mein Herz, und der Gedanke, dass ich es wirklich geschafft hatte, wuchs in mir.

Ich gehörte zu einer Gruppe an Dieben unter der Führung von Daan Knox. Allerdings waren wir keine Straßengang, sondern eine angesehene, etablierte Gruppe, welche sich selbst die »Goldhandschuhe« nannte. Man kannte uns, schätzte uns. Daan verstand es, große Kunden an Land zu ziehen, die uns damit beauftragten, ihnen Dinge zu besorgen. Diskretion war hierbei natürlich das oberste Gebot, darum erzählte er uns nie mehr, als wir wissen mussten.

Das hielt mich aber nicht davon ab, eigene Nachforschungen anzustellen. Wissen war schließlich Macht. Nicht nur in Amsterlock, sondern an jedem Ort auf der Welt.

Als ich mir sicher war, dass mich niemand verfolgt hatte, kauerte ich mich hinter einen Schornstein und untersuchte den Beutel, der mich beinahe mein Leben gekostet hatte, genauer.

Daan hatte sehr deutlich gemacht, dass dieser Auftrag so geheim war, dass ich nicht einmal selbst wissen durfte, um was es ging. »Wie soll ich etwas klauen, wenn ich nicht weiß, was es ist?«, hatte ich gefragt. Trotzdem musste ich bei allen Göttern und Dämonen schwören, nicht in den grauen Beutel zu sehen, den meine Zielperson immer um den Hals trug. Dumm nur, dass ich kein sonderlich großes Vertrauen in Götter oder Dämonen hatte. Also würden sie mich auch nicht bestrafen, wenn ich einen kleinen Blick wagte.

Der Stoff war fest, steif und blickdicht. Mein Finger schob sich zwischen die Lederschnüre, um sie zu lockern. Für einen Moment schlug mir eine seltsame Hitze entgegen und ich zog den Finger zurück.

War das etwa …?

Hin und wieder wurden wir damit beauftragt, etwas vermeintlich Magisches zu stehlen. Solche Dinge liefen immer gut. Schuppen einer Undine, Haare von Hexen oder der Nebel vermeintlicher Geisterwesen. Das meiste davon war dummer Aberglaube. Natürlich gab es Flüsterwesen, Kreaturen, die durch die Essenz von Dämonen entstanden waren, aber meiner Erfahrung nach machten einen die Schuppen einer Undine nicht hübscher und die Haare einer Hexe wendeten kein Unheil ab.

Erneut steckte ich die Finger in den Beutel, um die Schnüre zu lockern. Als er weit genug offen war, lugte ich hinein. Mondlicht fiel mir über die Schulter und wurde von dem Inhalt des Beutels reflektiert.

Ein goldenes Schmuckstück!

Ich nahm es zwischen Zeigefinger und Daumen und zog es heraus. Vorsichtig legte ich das Artefakt auf meine Handfläche, um es genauer zu überprüfen.

Ein Auge. Das Symbol kam mir bekannt vor, aber mir wollte nicht einfallen, woher. Es war nicht aus Gold, wie ich zuerst dachte. So ein Material hatte ich noch nie gesehen. Es war warm und glühte wie Bernstein, der Licht anstelle von Mücken in seinem Inneren einschloss. Das Schmuckstück wurde warm und wärmer, bis ich schließlich fürchtete, dass es mich verbrennen würde. Ich wollte es loslassen, aber es klebte an meiner Hand. Erschrocken schüttelte ich sie, doch je mehr ich mich bewegte, desto heißer wurde das Artefakt.

Heilige Scheiße!

Ich riss an dem Auge, aber es saugte sich in meiner Haut fest. Ja, es versank in ihr. In meiner Hand! Dabei ging eine Hitze von dem Artefakt aus, die meinen ganzen Arm zu verbrennen schien. Ich riss die Lederhandschuhe aus der Manteltasche und biss hinein, um nicht die ganze Stadt zusammenzuschreien. Meine Zähne gruben sich tief in das feste Material. Speichel lief an meinem Kinn herunter, aber ausnahmsweise war es mir egal, dass er meinen Designermantel ruinierte.

Endlich ließ der Schmerz nach und ich blinzelte. Erst sah ich nur verschwommen, weil Tränen meine Sicht verschleierten. Dann wurde das Bild klarer und ich erstarrte.

Das Auge war mit mir verschmolzen.

Panisch kratzte ich mit meinen Fingern darüber, versuchte es zu greifen, aber es saß fest.

Verdammt!

Ich war mit einem Artefakt verwachsen.

Fassungslos starrte ich auf meine Handinnenfläche, in der nun das goldene Auge lag. Unschuldig, als wäre es schon immer da gewesen, schaute es zu mir empor.

Was sollte ich jetzt Daan geben?

Ich konnte ihm kaum beichten, dass das Artefakt, welches ich stehlen sollte, nun in meiner Hand war! Am Ende würde er sie mir noch abschlagen und dem Kunden überreichen. Es wäre ihm zuzutrauen, denn Daan Knox war ein Mensch, der auch seine eigene Mutter verkaufen würde, wenn der Preis stimmte.

Ich musste also lügen, was kein Problem sein sollte, denn ich war nicht nur ein Meister im Stehlen, sondern auch ein Meister im Verdrehen der Wahrheit …

Laurelin de Jong

»Ich will, dass du herausfindest, wer hinter diesem unerhörten Anschlag steckt.« Meine Mutter hatte mich, wie immer, wenn es um einen geheimen Auftrag ging, in ihr Schlafzimmer zitiert. Während sie wie ein wütender Tiger auf und ab ging, saß ich auf ihrem Himmelbett, das mit einer roten Seidenbettwäsche bezogen war. Goldene Ranken schwangen sich um Holzbalken zum Baldachin empor, von dem aus zarte Tücher das Bett umspannten. Meine Mutter hatte einen teuren und ausgefallenen Geschmack. Und sie mochte es nicht, wenn ich auf ihrem Bett saß.

Weshalb ich es tat.

»Wäre nett gewesen, wenn du mich vorgewarnt hättest.« In meiner Hand lag ein Dolch, den ich kreisen ließ. »Woher wusstest du überhaupt, dass es passieren würde?«

»Ich wusste gar nichts. Für was hältst du mich?«

»Für skrupellos …«

Ruckartig blieb sie stehen und funkelte mich wütend an. »Skrupellos? Ich würde niemals das Leben meiner Kinder riskieren.«

»Nein?« Das wäre beruhigend zu erfahren.

»Jetzt hör auf mit dem Unsinn und mach dich auf die Suche.«

»Das werde ich, Mutter«, brummte ich. »Hast du denn einen Verdacht, wer das getan haben könnte?«

»Machst du Witze?«, rief sie. »Die halbe Stadt will mich tot sehen. Wütende Geschäftspartner. Gekündigte Mitarbeiter. Die Konkurrenz. Enttäuschte Liebhaber. Ich habe aufgehört, sie zu zählen …«

»Wenn du netter wärst, hättest du vielleicht weniger Feinde.«

Sie schnaubte. »Nett sein ist etwas für Verlierer, Laurelin. Ich bin eine Baronin und ich habe die letzten Jahre sehr viel investiert, um unsere Macht zu vergrößern.«

»Okay. Gibt es jemand, der dich mehr hasst als andere?«, versuchte ich es erneut.

»Die anderen Barone natürlich. Allen voran die beiden Mächtigsten. Die Herren des Glücks und der Magie. Bei allen Göttern. Ich hoffe, sie ersticken an ihrem Abendessen.«

»Reizend …«

»Sie fürchten meine Macht, Laurelin. Darum würden sie alles tun, um mich aufzuhalten, aber ein Anschlag auf meine Kinder? Das passt nicht zu ihnen … Wir Barone intrigieren vielleicht gegeneinander, aber unsere Gesetze verbieten es uns, einander direkt anzugreifen.« Es gab nicht viele Gesetze in Amsterlock, aber eines war nahezu unantastbar, um den Frieden zu wahren: Die Barone durften einander nicht physisch schaden. »Es muss etwas anderes dahinterstecken. Jemand anderes …«

»Nun gut, ich werde mich umsehen.«

»Erstatte mir regelmäßig Bericht.«

»Ja, Mutter.« Ich erhob mich und machte mich auf den Weg zur Tür. Als ich auf den Gang trat, lief ich Richard in die Arme, der wie immer vor der Tür meiner Mutter Wache schob. Sein Hundeblick landete auf mir und er stellte mir die Frage, die ich mir von ihr gewünscht hätte. »Alles in Ordnung?«

»Natürlich«, erwiderte ich bissig. Warum musste er immer so verständnisvoll sein? »Hätte deine Hilfe nicht gebraucht.«

»Das weiß ich.« Er nickte ernst. Manchmal fragte ich mich, ob er von mir wusste. Von dem Geheimnis, das Mutter und ich versteckten. Aber nein. Das konnte nicht sein. Mutter vertraute niemandem. Nicht einmal ihm und seinen treuen, besorgt dreinblickenden Augen.

Fast väterlich legte er mir eine Hand auf die Schulter und drückte sie. »Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist.«

Er war so verflucht nett, dass es wehtat. Netter, als meine Mutter je sein würde, und besorgter. Was hatte so einen netten Menschen ausgerechnet hierher verschlagen? In die Arme der Baronin der Liebe. Anders als ihr Name vermuten ließ, war sie nicht liebenswürdig und hatte mit echter Liebe nichts am Hut.

»Wo ist der Tote?«, wechselte ich das Thema und schüttelte seine unerträglich fürsorgliche Hand ab.

»Unten. Er soll obduziert werden.« Er musterte mich weiterhin. »Sollst du Ermittlungen anstellen?«

»Natürlich. Ich bin die Beste.«

»Das stimmt. Beatrice kann froh sein, dich zu haben.« Ich zuckte zusammen, wie immer, wenn er meine Mutter vertraulich beim Vornamen nannte.

»Pass auf dich auf«, flüsterte er.

»Pass du lieber auf meine Geschwister auf. Ich will nicht, dass noch ein de Jong verletzt wird. Auch wenn es nur ein Kratzer ist.« Um Mutter machte ich mir kaum Sorgen, sie konnte wie ich auf sich aufpassen.

»Natürlich«, bestätigte Richard ernst. »Die Sicherheit der Baronessas und Baronessos liegt mir ebenso am Herzen wie die der Herrin selbst.«

»Gut.« Ich nickte und machte mich auf den Weg nach unten, um noch einen Blick auf den Attentäter zu werfen, bevor Mutters Ärzte ihn aufschneiden würden. Die Räume des Pathologen waren im Keller. Wie könnte es auch anders sein? Gruselige Dinge fand man immer im Keller.

Die Wachen ließen mich ohne Nachfrage passieren. Das war der Vorteil, wenn man Mutters Bluthund war. Meine Geschwister hätten nicht so einfach Zutritt bekommen.

Vincent Verhoeven trug eine Brosche, die eine Nadel vor einem Hut darstellte, das Zeichen des Seidenbarons. Er gebot über die Boutiquen und Laufstege der Stadt. Auf seiner Gehaltsliste standen Designer, Näher, Weber. Kurz gesagt alles, was mit Stoffen und Mode zu tun hatte. Soweit ich wusste, hatte er mit meiner Mutter keinen größeren Zwist. Sie trug sogar seine Kleider, die in ganz Amsterlock verdammt angesagt waren.

Die Bohnenstange war jung. Goldene Locken fielen ihm in die Stirn und umrahmten ein feines Gesicht. Ich untersuchte seine Hände, die zart waren. Nicht wie bei jemandem, der mit Waffen geübt umgehen konnte. Eher wie jemand, der goldene Einhörner mochte …

»Warum, Vincent? Warum hast du das gemacht?«, murmelte ich. Erneut betrachtete ich das Gesicht des Jungen, der kaum älter war als ich. Er sah nicht wie ein Mörder aus. Andererseits wusste ich besser als jeder andere, dass das nichts hieß. Man konnte den Menschen nur vor die Stirn gucken. Die dunklen Geheimnisse lauerten dahinter.

Ich drehte ihn zur Seite, um einen Blick in den teuren Mantel zu werfen. Auch der trug das Zeichen des Seidenbarons eingenäht im Kragen. Anschließend durchsuchte ich seine Taschen. In seiner linken Brusttasche konnte ich eine Haarsträhne finden, die von einem goldenen Faden zusammengehalten wurde. Hexenhaar. Das brachte angeblich Glück.

Ich knöpfte sein Hemd auf und erstarrte. Über dem Herzen trug er ein kleines, frisches Tattoo, welches unspektakulär wirkte. Doch das war der kleine schwarze Ring keineswegs. Er bedeutete den Tod.

Na großartig!

Womöglich doch ein Auftragsmörder. Das hatte uns gerade noch gefehlt. Noch dazu einer vom Schwarzen Ring, was einer Sackgasse für jegliche Ermittlungen gleichkam, denn sie lebten nach zwei Regeln.

1. Verlässlichkeit: Wenn wir einen Auftrag annehmen, führen wir ihn aus.

2. Diskretion: Unsere Auftraggeber werden unter keinen Umständen enthüllt.

Da wollte jemand ganz sicherstellen, dass wir ihn nicht erwischten. Denn für gewöhnlich kannte niemand die Identität der sogenannten Phantome. Und für gewöhnlich konnte man sie nicht so einfach töten …

In meinem Zimmer streifte ich mir das Jackett ab und pfefferte es in die Ecke. Dicht gefolgt von Hose, Hemd, Schuhen und meinen Waffen. Dann huschte ich nackt zum Badezimmer und stellte mich unter die Dusche. Heißes Wasser floss auf mich herab und schwemmte die letzten Reste der Gänsehaut hinfort, die nach dem Anschlag meinen Körper überzogen hatte, ebenso wie das mittlerweile getrocknete Blut.

Auch wenn ich es vor Mutter nie zugeben würde, hatte ich Angst gehabt. Um das Leben meiner Schwestern und auch um mein eigenes. Ich schloss die Augen und sah wieder die Klinge aufblitzen. Dann fiel der Schuss.

Das war knapp gewesen. Verdammt knapp.

Vor meinem inneren Auge sah ich Seraphines panischen Blick, als sie das Blut entdeckte und begriff, wie knapp sie entkommen war. Ich hörte ihr Schluchzen, als sie von den Ärzten meiner Mutter versorgt wurde. Spürte Gerlinas Finger, die sich in meinen Arm krallten. Und ich hörte das Wimmern des armen Kerls, den ich mit meinem Messer erwischt hatte. Er war mittlerweile von seiner Familie abgeholt worden. Ohne Nachfragen. Ohne Beschwerden. Niemand von seinen Leuten wollte es sich mit meiner Mutter verscherzen.

Aber um unsere Hand anhalten würde er wohl auch nicht mehr.

Schnell hielt ich mein Gesicht unter den dampfenden Strahl, bis die Bilder verschwanden. Erst als meine Haut rot und aufgeweicht war, trat ich heraus und griff nach einem weichen Handtuch, das ich mir um den Körper wickelte. Ein weiteres band ich mir um die triefenden Haare, bevor ich mich vor den Spiegel stellte. Dunkle Augen unter geraden, schwarzen Augenbrauen starrten mir entgegen.

Weiße Flecken überzogen meine Haut wie kleine helle Inseln. Sie schlängelten sich den Hals empor und besprenkelten die linke Seite meines Gesichtes. Das Ohr. Die Schläfe und die Haut um das linke Auge. Eine Komposition aus warmer Bronze und blassem Perlmutt. Vitiligo, eine Pigmentstörung. Oder, wenn es nach meinen Geschwistern ging, Kälbchenhaut. Sie machte mich einzigartig, genau wie das Erbe meines Vaters.

Eingewickelt in Handtücher ging ich zurück ins Zimmer. Einer der Diener hatte alle Geschenke der Junggesellen auf meiner Kommode aufgereiht. Ich warf einen Blick darauf, konnte aber außer einer Schachtel edler Pralinen nichts Nützliches entdecken. Also riss ich die Packung auf und warf mir eine der sicher lächerlich teuren Schokoladenkreationen in den Mund.

Dann fiel ich auf mein Bett, hob die Decke an und kuschelte mich in sie hinein. Unter dem Kopfkissen lag ein Messer, aber eigentlich brauchte ich hier keine Waffe, denn ich fühlte mich sicher. Vor allem, wenn die Nacht kam und mit ihr die Dunkelheit, hatte ich das Gefühl, mein Vater selbst würde über mich wachen und seine Hände über mich legen, um mich zu beschützen. Zumindest hatte ich mir das früher gerne so vorgestellt.

Plötzlich ging die Tür auf und eine zierliche Gestalt schob sich herein.

»Lauri?« Es war meine Schwester Gerlina, die, mit einem rosafarbenen Schlafanzug bekleidet, vor mir stand. »Kann ich hier schlafen?«

»Wenn Mutter das erfährt …«, erinnerte ich sie. Die Baronin fand das ein Zeichen von Verweichlichung. Früher hatte sich Gerlina vor der Dunkelheit gefürchtet und war regelmäßig in mein Bett geschlichen, bis Mutter uns erwischt hatte. Danach musste Lina nächtelang im finsteren Keller ausharren, bis sie ihre Furcht vor der Dunkelheit überwunden hatte.

»Ist mir egal … Im Moment habe ich mehr Angst vor einem weiteren Attentäter als vor ihr.« Eh ich mich’s versah, schlüpfte sie zu mir unter die Decke. »Ihhh! Bist du wieder nackt?«

»Ich hab ein Handtuch an«, verteidigte ich mich.

»Das ist keine anständige Schlafbekleidung«, schimpfte sie mit gespielter Empörung. »Das gehört sich nicht für eine Baronessa.«

»Als ob mich das kümmert«, schnaubte ich und sie kicherte.

Eine Weile schwiegen wir.

»Du findest die Verantwortlichen doch, oder, Lauri?«, hakte sie nach und ich hörte die Angst in ihrer Stimme mitschwingen. Sofort wurde mein Blick weich und ich griff nach ihrem Kinn.

»Ich werde mein Bestes geben«, versprach ich, auch wenn ich noch keine Ahnung hatte, wo ich meine Suche beginnen sollte. Der Schwarze Ring war überall und nirgends. »Bleib hier, wenn du willst.«

Mit diesen Worten drehte ich mich um. Sofort schlangen sich dünne Arme um meinen Körper und ich spürte Gerlinas heißen Atem zwischen meinen Schulterblättern. »Danke.«

Ich knurrte.

»Es ist nicht deine Schuld«, fuhr Gerlina fort und drückte mich.

Sofort hatte ich wieder Seraphines entsetzten Blick vor Augen und den Unschuldigen mit der Glasrose, der sich stöhnend auf dem Boden wand.

Doch! Es war meine Schuld …

»Du wolltest uns nur beschützen«, flüsterte meine Schwester weiter. Auch wenn ich nur allzu gerne die Unnahbare spielte, schien sie immer genau zu wissen, was in mir vorging. »Das ist es, was du tust. Und dafür liebe ich dich.«

Ja, das wollte ich. Sie beschützen. Vor den Gefahren da draußen, aber auch vor dem, was in mir lauerte.

Quintus

Als ich unser Quartier, ein rötliches Grachtenhaus mit Glockengiebeln, betrat, ging gerade die Sonne auf. Die ersten Strahlen tanzten über die Dächer der Stadt und die Grachten, die sie durchzogen. Zur Straße hin stand in großen, leuchtenden Buchstaben Die goldenen Handschuhe über unserer Tür. Man hätte ebenso gut »Diebe zu vermieten« hinschreiben können, denn jeder in Amsterlock wusste von der Tätigkeit, die wir anboten.

Wir besorgten Dinge … Auf jede erdenkliche Art und Weise.

Vor vielen Jahren gab es in Amsterlock einmal eine Monarchie, bis die Leute rebellierten und den damaligen König stürzten. Danach herrschte Chaos. Chaos, das die Gangsterbarone der Zeit nutzten, um das Machtvakuum zu füllen. Jetzt folgte die Stadt ihren Gesetzen.

»Willkommen zurück, Quintus«, sagte Yasha, unsere Türsteherin. An ihrer Seite bauten sich zwei Undinen auf. Sie waren größer und stärker als normale Menschen, hatten schuppige Haut, Schwimmhäute und Kiemen, die es ihnen ermöglichten, auch unter Wasser zu leben. Außerdem hatten sie Furcht einflößende Mäuler. Alleine deswegen benutzte man sie gerne als Wachen, denn keiner wollte freiwillig in die Nähe ihrer Zähne kommen.

Auch wenn sie durch ihre Erscheinung Furcht einflößend wirkten, hatte ich Mitleid mit ihnen. In ihren Augen lag eine Traurigkeit, die etwas tief in mir zum Schwingen brachte. Als Kind hatte ich einmal eine Gruppe freier Undinen im Meer vor der Stadt gesehen. Ihr Gesang hatte die Bucht erfüllt und die salzige Luft zum Schwingen gebracht. Ihre Haut hatte in den verschiedensten Blau- und Grüntönen geschimmert und war mit der Farbe der Wellen verschmolzen. Sie hatten so ausgelassen und wild gewirkt, wie sie durch das Wasser gejagt waren.

Die Undinen, die man hier in der Stadt traf, waren anders. Ihre Haut war blass und schuppig, weil sie zu selten ins Wasser gelassen wurden. Sie bewegten sich langsam, oft gebeugt und ihre betörenden Augen hatten jeglichen Glanz verloren.

»Daan erwartet dich«, informierte mich Yasha, während sie gelangweilt an einer Zigarette zog. »Beeil dich.«

Meine Finger schlossen sich um den Beutel, während ich die quietschenden Stufen zu dem Zimmer unseres Bosses erklomm. Ich klopfte an der Tür und wartete, bis ich ein herrisches »Herein« hörte. Dann drückte ich den Griff nach unten.

Im Inneren erwartete mich ein mit Teppich ausgelegter Raum. Bilder in verschnörkelten Goldrahmen hingen an den Wänden und pflasterten den Weg zu einem breiten Schreibtisch aus Mahagoni, der vor den Fenstern stand. Dahinter saß Daan Knox. Er war nicht allein. Eine wichtig aussehende Gestalt saß ihm gegenüber. Alles an ihm strahlte »Ich bin reich« aus. Seine Haltung, das erhobene Kinn und vor allem sein Aussehen. Der Kunde war eingekleidet von der Seidenraupe, wie ich auf den ersten Blick erkannte. Das war die teuerste Boutique des Stofffürstentums und alles dort war von ausgezeichneter Qualität. Er trug einen schwarzen Anzug und ein weißes Hemd, klassisch. Einzig die blutroten Manschettenknöpfe verliehen dem Ganzen etwas Farbe. Er hatte einen Gehstock in der Hand, der ebenfalls mit einem roten Stein verziert war.

Er wurde von zwei weiteren ganz in Schwarz gekleideten Männern begleitet, die an der Wand Stellung bezogen hatten. Ihre Gesichter waren verhüllt unter Hüten mit breiter Krempe und einem Schal. Allerdings verrieten die Kurzschwerter an ihrer Seite, von denen jeder zwei hatte, dass sie zu den »gekreuzten Klingen« gehörten, einer Gruppe, die man ähnlich wie uns anheuern konnte. Allerdings nicht, um Dinge zu beschaffen, sondern als Personenschutz.

»Setz dich, Quintus.« Daan deutete auf einen freien Stuhl neben dem Kunden. Es war ungewöhnlich, dass ich auf Klienten traf. Noch ungewöhnlicher war, dass ich sogar mit ihnen Worte austauschen sollte. Trotzdem folgte ich dem Befehl, bemüht, meine Nervosität hinter einem professionellen Lächeln und einem lässigen Gang zu verstecken.

»Was hast du mit deiner Hand gemacht?«, wollte Daan wissen und deutete auf den Verband, den ich mir notdürftig angelegt hatte. Er schenkte mir einen beinahe väterlichen Blick, auch wenn ich wusste, dass er sich nicht wirklich Sorgen um mich machte. Ich war eine seiner Hände, ein Beschaffer, ein Dieb, und auch wenn ich der Beste war, war ich entbehrlich. Ihn interessierte nur, dass ich meine Arbeit erledigen konnte.

»Nicht der Rede wert«, winkte ich ab. »Diese Dinge passieren. Vor allem, wenn die Opfer paranoid sind …«

Mein Blick huschte zu den anderen Anwesenden und eine dunkle Vorahnung stieg in mir empor. Auch wenn der reiche Schnösel mich fröhlich anstrahlte, war ich mir sicher: Irgendetwas stimmte hier nicht. Warum wollten sie mich kennenlernen? Warum ließen sie zu, dass ich sie sah, und setzten damit ihre hochgeschätzte Anonymität aufs Spiel?

»Und? Hast du es bekommen?«, fragte Daan angespannt.

»Klar.« Ich übergab ihm den gestohlenen Beutel, woraufhin er zufrieden nickte. »Ich wusste, ich kann auf dich zählen.« Er wandte sich an den reichen Kunden. »Seht ihr, die Goldenen Handschuhe erfüllen immer ihre Mission.«

»Was ist mit der Diskretion?«, fragte der Schnösel und etwas an seiner Stimme versetzte mich in Alarmbereitschaft. Seine behandschuhten Finger schlossen sich um den roten Knauf des Gehstocks.

»Die ist selbstverständlich«, winkte Daan Knox ab. »Die Goldenen Handschuhe sind für zwei Dinge bekannt: Effizienz und Diskretion. Richtig, Junge?«

»So ist es, Boss.«

Der Auftraggeber nickte, schien aber noch nicht ganz überzeugt und wandte sich direkt an mich. »Hast du wirklich mit niemandem hierüber gesprochen?«

Meine Nackenhaare stellten sich auf und das ungute Gefühl verstärkte sich. »Natürlich nicht.«

Ausnahmsweise keine Lüge.

»Gut. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass nichts von diesem Auftrag das Zimmer verlässt«, erklärte der Auftraggeber und legte einen Beutel auf den Tisch. Dem Geräusch nach zu urteilen, das er beim Aufsetzen auf der Tischplatte machte, war da viel Geld drin. »Natürlich sind wir bereit, für alle Unannehmlichkeiten zu bezahlen.«

Daan schnappte sich den Beutel und sah hinein. »Das ist mehr, als wir ausgemacht haben. Viel mehr.«

»Für alle Unannehmlichkeiten, um Diskretion zu garantieren. Wir gehen ungern ein Risiko ein.«

Daan nickte. »Ich verstehe.«

Danach ging alles so schnell, dass ich es nicht kommen sah. Mein Chef griff unter seinen Tisch und zog eine Bolzenschusswaffe. Schon hörte ich einen Schuss und spürte einen Schmerz in der Brust, der mich von innen zu zerreißen schien und mir die Luft zum Atmen nahm. Mein Körper erschlaffte und ich sank zu Boden. Das Letzte, was ich sah, waren Daans viel zu teure Lederschuhe unter dem Schreibtisch. Auch wenn es schöne Schuhe waren, hätte ich mir ein denkwürdigeres Bild zum Abschluss gewünscht.

Das Letzte, was ich hörte, war ein »Ich hoffe, nun ist alles zu ihrer Zufriedenheit?«. Und das Letzte, was ich dachte, war: »Scheiße. Das ist also der Lohn für treue Mitarbeiter wie mich …«

Ich erwartete Dunkelheit, denn irgendwie hatte ich mir das Sterben schwarz, kalt und ruhig vorgestellt. Dunkelheit und Ruhe. Ja. Vielleicht sogar Frieden, denn immerhin würde ich die chaotische, laute Welt nun verlassen. Ich kämpfte nicht, da ich nicht sonderlich an meinem Leben hing, wenn ich ehrlich war. Dafür hatte ich bereits zu viel verloren. Also ließ ich los, ließ mich fallen. Für einen Moment schwebte ich, doch statt Dunkelheit sah ich …

Licht!

Helles, strahlendes Licht. Es umschloss mich warm und beruhigend. Anstelle von Angst, die mich die letzten Jahre so oft begleitet hatte, spürte ich neue Kraft. Anstelle von Schmerz spürte ich kribbelndes Glück, dem ich folgte.

Hey! Sterben war gar nicht so übel!

In diesem Moment dröhnte ein Schrei. Ich riss die Augen auf und starrte in Daans ungläubig verzerrtes Gesicht.

Verdammt! Doch nicht tot? Was passierte hier?

Ich fuhr in die Höhe. Auch die anderen Männer sahen mich entsetzt an. Erst jetzt sah ich, dass das Licht von mir ausging, genauer gesagt von meiner verbundenen Hand. Ein goldgelber Schein, der mich umhüllte und den ganzen Raum ausfüllte. Fasziniert beobachtete ich die tanzenden, goldenen Partikel, wie winzige Staubkörner, die sich auf meine Wunde legten. Vor meinen Augen hörte sie auf zu bluten und die Wundränder verschlossen sich von selbst.

Ich sollte tot sein. Stattdessen fühlte ich mich so gut wie nie zuvor.

Magie …

Echte, wahrhafte Magie!

»Er hat das Artefakt!«, zischte der Auftraggeber mit Gehstock und wandte sich an seine Bodyguards. »Schnappt ihn euch.«

Ich wartete nicht, bis meine Gegner aus ihrer Starre erwachten und einen weiteren Versuch unternahmen, mich umzubringen. Mit einem Satz war ich auf Daans Schreibtisch, sprang von dort auf die Fensterbank und riss das Fenster auf.

Ein guter Dieb kennt immer einen Fluchtweg!

Das war zum Überleben essenziell. Schon vor Jahren hatte ich mir angewöhnt, jeden Raum, jedes Gebäude nach Möglichkeiten abzusuchen, einen schnellen Abgang zu machen. Aus diesem Grund kannte ich unser Quartier wie meine Westentasche. Ich schwang mich nach rechts. Meine Hände umschlossen eine Regenrinne, an der ich mich hinabließ. Meine Füße landeten in dem Moment auf dem Kopfsteinpflaster, als Yasha und ihre Undinen aus der Tür preschten.

»Hey!«, riefen sie.

Wer weiß, welche Lügen Daan ihr gerade zugerufen hatte. Sicher nicht, dass er versucht hatte, seinen besten Mitarbeiter der Diskretion wegen zu lynchen. Ich blieb nicht, um es herauszufinden, sondern duckte mich zwischen den geparkten Wagen hindurch. Dann nahm ich die Beine in die Hand und rannte. Rannte um mein Leben. Wie zu oft in den letzten 24 Stunden. Das sollte wirklich nicht zur Gewohnheit werden.

In einer Gasse ging ich hinter Mülltonnen in Deckung und blieb mit klopfendem Herzen sitzen.

Was war da gerade passiert?

Meine Hand brannte und juckte an der Stelle, wo das Auge saß, und ich riss den Verband herunter. Das Material glühte warm wie Bernstein, genau so, wie ich es in Erinnerung hatte.

Es hatte mir das Leben gerettet. So viel war klar. Und es war definitiv magisch. Also echt magisch und nicht Undinenschuppen-Hexenhaar-magisch.

Als ich erkannte, was das bedeutete, wurde mir übel. Von nun an würde man mich jagen, und wenn sie mich in die Finger bekamen, würden sie mir das Auge aus der Hand schneiden. Im besten Fall. Im schlechtesten würden sie meine Hand abhacken, nachdem sie mir die Kehle durchtrennt hatten.

Oh Quin, wo bist du da nur wieder reingeraten?

Ich zuckte zusammen, als ich Schritte hörte, die über das Kopfsteinpflaster näher kamen. Sie waren schwer. Folglich musste die Person, zu der sie gehörten, groß und schwer sein. Vielleicht Yasha, die den Körper einer Bodybuilderin hatte? Oder eine ihrer Undinen?

Instinktiv duckte ich mich tiefer in die Schatten und betete zu allen Göttern und Dämonen, an die ich normalerweise nicht glaubte, aber sicher war sicher.

Bitte dreh dich um …

Tat er oder sie natürlich nicht. Unbarmherzig kamen die Schritte immer näher.

Okay, es bringt nichts, in Embryostellung liegen zu bleiben. Renn, Quin!

Ich sprang auf, den Rumpf nach vorne gebeugt, und rannte los, nur um im nächsten Moment gegen eine Mauer aus Muskeln zu krachen. Keuchend prallte ich zurück und drehte mich zur Seite.

»Hab ich dich, Bursche!«

Verdammt.

Gerade wollte ich mich aufrappeln, als zwei Pranken vorschossen, mich am Kragen packten und gnadenlos an die Wand pinnten. Ich zappelte. Keine Chance. Mein Gegenüber hatte die Stärke eines Walrosses.

Los, Auge, mach das, was du vorher gemacht hast, flehte ich, aber das seltsame Artefakt in meiner Hand rührte sich nicht.

Kein Licht! Keine Wärme!

Vorsichtig blinzelte ich und hob meinen Blick. Ich sah in kalte, blaue Augen unter breiten Brauen.

Oh nein …

»Du hast etwas, was mir gehört, Dieb«, brummte eine Stimme mit hart klingendem Akzent.

Ich glaube, heute war wirklich nicht mein Tag …

Zori

Ich tanzte über den Ast eines Baumes. Den Wind in meinen Armen. Das Mondlicht in meinem Gesicht. Meine nackten Füße bewegten sich wie von selbst, als ich auf den Stamm der mächtigen Weide zusteuerte. Meine Finger glitten über die Rinde.

»Wo bist du, Vater?«, flüsterte ich und die Blätter der Weide raschelten.

Nah …

Er war nah. Für einen Moment glaubte, ich seinen Blick auf mir zu spüren, und wirbelte herum, doch da war niemand. Mein Herz zog sich zusammen und ich unterdrückte ein Schluchzen. Plötzlich zerfiel der Baum unter meinen Füßen zu Asche, ebenso wie der Rest des Waldes um mich herum, und ich fiel. Stürzte in die Tiefe …

Verschwitzt riss ich die Augen auf. Der Wald war verschwunden. Stattdessen sah ich die Dächer und Lichter von Amsterlock um mich herum. Zwischen Backsteinhäusern lagen die Grachten, deren Wasser sich in den Laternen spiegelte. Bei Nacht sah die Stadt beinahe friedlich aus, aber der Schein trog, denn die Fürstentümer von Amsterlock waren kein Ort, an dem man als Flüsterwesen sein wollte. Seine Gier verschlang alles und jeden, der sich nicht wehren konnte. Und gerade uns Flüsterwesen ereilte es besonders hart. Wenn man uns fing, legte man uns eine Fessel um den Hals und zwang uns, dieser Stadt zu dienen.

Auch um meinen Hals lag eine unnachgiebige Spange aus Eisen, eine Erinnerung an meinen alten Herrn, dem ich vor einiger Zeit entwischt war. Seitdem jagten mich die Bilder und seine Leute, da war ich mir sicher. Ich sollte dieser Stadt entfliehen, aber das war nicht so leicht. An den Stadtgrenzen gab es strenge Kontrollen. Flüsterwesen war es ohne menschliche Begleitung nicht gestattet, Amsterlock zu verlassen. Wen sie dabei erwischten, hängten sie zur Abschreckung an die Mauern. Aber selbst wenn ich einen Weg finden würde, konnte ich nicht gehen. Nicht ohne meinen Vater, dem Einzigen, der mir von meinem Volk geblieben war. Den Einzigen, den ich noch hatte …

Jetzt kauerte ich auf einem Schieferdach, dicht an einen Schornstein gepresst, die Kapuze meines Mantels tief ins Gesicht gezogen, und bewegte mich nicht. Neben mir stand ein Glas mit einer Leuchtkröte darin. Wenn ich den kleinen Kerl fütterte, begann er zu glühen. Bald würde ich ihn freilassen und mir eine neue Kröte fangen müssen, denn wenn sie zu lange in Gefangenschaft waren, verloren sie ihre Leuchtkraft.

Nur zufriedene Kröten spendeten Licht.

Das traf leider nicht auf Elfen zu. Wir glitzerten, auch wenn wir unglücklich waren. Auch wenn man uns in Ketten legte und einsperrte. Unsere schimmernde Haut war unsere Waffe und unser Fluch zugleich, denn sie war ein weiterer Grund, warum die Menschen es auf uns abgesehen hatten.

Elfenglitzer, eine der wertvollsten Kostbarkeiten in Amsterlock.

Nur im Schutz der Dunkelheit traute ich mich aus meinem Versteck, um mir etwas zu essen zu besorgen, denn nachts waren alle Katzen grau. So sagte man doch … Und in meinem Fall würden die Menschen, denen ich begegnete, hoffentlich nicht die verräterische grüne Farbe meiner Haut bemerken. Oder die spitzen Ohren, die ich sorgsam unter meinen Haaren und der Kapuze verbarg.