Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

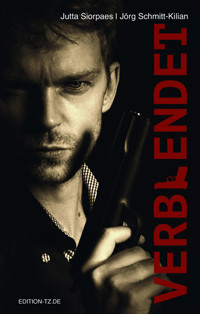

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Neben der Spur

- Sprache: Deutsch

Die Polizei fahndet immer noch nach dem Mörder, der die junge Polizistin in ihrem Streifenwagen durch einen Kopfschuss getötet hat. Bei der Jagd nach dem Mörder begeben sich die Ermittler selbst in Lebensgefahr denn der Mörder hat weitere Opfer im Visier: noch zwei Polizisten.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 309

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Jörg Schmitt-Kilian

LEICHENSPUREN

Der zweite Fall für Lena Lieck

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Das Buch

Für Arno

Was bisher geschah:

Vorbemerkung des Autors

Prolog

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

Personen

Glossar

Danksagung

Impressum neobooks

Das Buch

Jörg Schmitt-Kilian

LEICHENSPUREN

Band 2

Der zweite Fall für Hauptkommissarin Lena Lieck

Originalausgabe erschienen bei PIPER-Verlag München Aktualisierte Ausgabe: 2017

Cover-Foto: Gestaltung: Autorenfoto: Herstellung: Printed in Germany

Axel Boesen

Kriminalhauptkommissarin Lena Lieck nimmt eine „Auszeit“. Sie hat immer noch nicht die Ermordung ihrer Kollegin verkraftet. Da die mysteriöse Spur am Streifenwagen der ermordeten Polizistin nicht zugeordnet werden kann fahndet Tom Schneider nach einem Phantom. Niemand ahnt, dass sich die Ermittler selbst in große Gefahr begeben, denn der unbekannte „Spurenleger“ hat weitere Opfer im Visier: noch zwei Polizisten.

„Ein herausragender Kriminalroman, geschrieben von einem Insider mit profunder Kenntnis und angelehnt an eine der spektakulärsten Mordserien in der deutschen Kriminalgeschichte mit einem Blick hinter die Kulissen polizeilicher Ermittlungen und auf die Gefühlswelten der Kommissare.“

„PIPER Empfehlung“ der „Originalausgabe“

Für Arno

dessen Abschiedsbrief uns alle zutiefst berührt

und mit diesen Zeilen auf besonders schmerzhafte Weise

an die wirklich wichtigen Dinge im Leben erinnert hat

Was bisher geschah:

Vor einem Jahr wurde die junge Polizeikommissarin Sabine Laube auf einem Parkplatz in ihrem Streifenwagen erschossen und ihr Kollege durch einen Kopfschuss lebensgefährlich verletzt. Er ist der einzige Zeuge dieses hinterlistigen Anschlags und wird sich nach Auskunft der Ärzte nie mehr an das tragische Ereignis erinnern.

Die Ermittler der Soko* Deutsches Eck sichern am Streifenwagen eine DNA*-Spur. Obwohl diese mysteriöse DNA seit achtzehn Jahren eine Spur des Verbrechens quer durch Deutschland und das benachbarte Ausland zieht, konnte die Spur bislang keinem Straftäter zugeordnet werden.

Bei Kriminalhauptkommissarin Lena Lieck wurde ein Burn-out-Syndrom attestiert. Sie nimmt eine „Aus-Zeit“ bei ihrer Freundin Claire in der Provence.

Kriminalhauptkommissar Tom Schneider, der nach seiner Scheidung auf dem Hausboot Albatros lebt, sucht immer noch verzweifelt nach seiner drogenabhängigen Tochter und will Abstand zu der kurzen Liaison mit Lena gewinnen.

Die internationale Fahndung nach dem Mörder der Polizeikommissarin verlief bisher ergebnislos.

Der Mörder ist wie vom Erdboden verschluckt.

Vorbemerkung des Autors

Die schockierende Geschichte der Ermordung einer jungen Polizistin in SPURENLEGER, dem ersten Band der Krimi-Serie mit dem Ermittler-Duo Lena Lieck und Tom Schneider, basiert auf wahren Begebenheiten.

Die tragischen Ereignisse auf einem Heilbronner Parkplatz am 25. April 2007, die zu Beginn der Ermittlungen mysteriösen DNA-Spuren, die Fahndung nach dem »Phantom« und die tragische Aufklärung weiterer Morde durch den NSU sowie meine eigenen Erfahrungen im polizeilichen Alltag haben mich dazu bewegt in meinen Krimis die steigende Gewalt gegen Polizisten zu thematisieren.

Auch LEICHENSPUREN vermittelt den Leserinnen und Lesern erneut einen Blick hinter die Kulissen polizeilicher Ermittlungen und beleuchtet dicht an realen Personen die Gefühlswelten von Frauen und Männern, die täglich mit menschlichem Leid konfrontiert werden und sich für die Sicherheit unseres Landes oft selbst in Gefahr begeben.

Im dritten Band VERSCHWUNDEN ermitteln die Kollegen von Lena und Tom in drei mysteriösen Todesfällen.

Die Opfer wohnten in derselben Stadt aber es sind zunächst keine Gemeinsamkeiten festzustellen.

Fachausdrücke, Abkürzungen und Begriffe im Polizeijargon sind im Text mit einem* gekennzeichnet und werden im Glossar erklärt.

Jörg Schmitt-Kilian, im Juli 2017

Prolog

Die säuerliche Geruchsmischung aus Männerschweiß und verbranntem Fleisch dringt ihr immer tiefer in die Nase. Ein intensiver Geruch der Verwesung breitet sich aus. Ekelerregend. Schon wieder dieser Alptraum von der Gefangenschaft in einem tiefen Brunnen.

Aber sie kennt das Drehbuch, sie weiß genau, was geschehen wird, wenn der Mann mit der Sturmmaske über die rostige Leiter in den dunklen Schacht hinabsteigt und der grelle Lichtstrahl einer riesigen Taschenlampe ihre Wangen verbrennt. Mit seinen kräftigen, stark behaarten Armen wird er ihr wieder zwischen die zitternden Beine greifen. Seine feuchten Hände werden ihre Oberschenkel streicheln und vielleicht auch ein Stück weiter nach oben tasten. Sie würde seinen heißen Atem und seine Erregung spüren, aber sein Gesicht nicht erkennen, wenn er sie wieder mit dem Gesicht gegen das Fenster schlägt und frische Blutflecken die Glassplitter der matten Scheibe verfärben. Ihre Augen schmerzen, und nur noch verschwommen erkennt sie das Auto und die Silhouette des fliehenden Mörders.

Zu wissen, dass es nur ein Traum ist, das macht ihr weniger Angst. Immer wieder tauchen nachts diese Erinnerungen auf, die sie in der hintersten Ecke ihres Gedankenlabyrinths abgelegt hatte. Auch heute wird sie wieder schweißgebadet, mit rasendem Herzen und stechendem Kopfschmerz erwachen. Wie so oft inmitten der Stille einer Nacht.

Doch ganz plötzlich spürt sie eine innere Unruhe.

Irgendetwas ist heute anders.

Aber was?

Eine riesige raue Zunge leckt ihr Gesicht ab, und irgendetwas knabbert an ihren Haaren.

Ein warmer Hauch streift ihre glühenden Wangen. Es ist

nicht die Frische des Windes, der manchmal ihre schrecklichen Gedanken wegfegt. Nein, es ist ein unangenehmer Geruch, der immer stärker in der Nase brennt.

Fauler Atem, beißend stinkender Urin und der Geruch von Kot. Schlimmer als in der Tiefe einer Klärgrube.

Dann schleckt die riesige Zunge ihren Unterarm ab. Sie öffnet die Augen.

Erschrickt.

Ein spitzes Gesicht.

Direkt vor ihrer Nase.

Zwei Augen starren sie an.

Riesig groß.

Schwarz.

Von einem Fell umrahmt.

Von einer Sekunde auf die andere wird ihr Körper von einer Gänsehaut überzogen.

Das kann doch nicht wahr sein.

Ein Ziegenkopf.

Ein lebender Ziegenkopf, aus dessen Maul ihr der faulige

Geruch in die Nase strömt.

Sie rollt sich zur Seite. Die Ziege erschrickt, zieht den

Kopf aus der Öffnung des Gatters und reibt sich die kurzen Hörner am Holz. Hinter dem Gatter starren sie mehrere Ziegen an.

Sie will die linke Hand zur Nase führen. Erst jetzt spürt sie die schwere Kette am Handgelenk.

Ihr Herz rast.

Immer schneller.

Ich möchte aufwachen, hört sie ihren stummen Schrei.

Mit einem Schlag wird ihr bewusst: Dies ist kein Traum.

Im Traum sind ihre Beine meist gelähmt.

Jetzt aber kann sie sich bewegen.

Das Herz klopft ihr bis zum Hals. Sie spürt den pelzigen Geschmack im Mund. Die Nasenschleimhaut und der Rachen brennen, als hätte man darin ein Feuer entfacht.

Dann ertönt ein schriller Schrei. Kein stummer Hilferuf wie im Traum. Nein, es ist ihr eigener Schrei. Sie kann sich hören, schreit ihre Angst aus sich heraus.

Der Albtraum ist grausame Wirklichkeit geworden. Sie ist aus einer Ohnmacht erwacht und liegt in einem Stall – eher in einem so niedrigen Holzverschlag, dass sie vermutlich nicht aufrecht stehen könnte.

Ungläubig tastet sie mit den Händen den Stallboden ab. Ein geöffneter Schlafsack liegt auf dem Stroh, aber kein einziges Kleidungsstück bedeckt ihren Körper.

Sie ist nackt.

Ein kalter Schauer steigt in ihr auf.

Angstschweiß breitet sich auf dem ganzen Körper aus. Welche Kleidung hat sie zuletzt getragen?

Sie kann sich nicht erinnern.

Ungläubig blickt sie sich um, und ein bisher nie gekanntes Angstgefühl überfällt sie.

Die Glieder der Kette sind so dick, dass selbst ein ausgewachsener Stier sie nicht auseinanderreißen könnte. Das andere Ende der etwa zwei Meter langen Kette ist in die halbhohe Wand eingemauert.

»Bitte, lieber Gott, lass es einen Traum sein!«, flüstert sie, blickt nach oben, starrt gegen das graue Wellblech der schrägen Dachkonstruktion und hat das Gefühl, die provisorisch befestigte Decke könnte ihr jeden Moment auf den Kopf fallen. Doch ebenso wenig, wie sie an Gott glaubt, glaubt sie in diesem endlosen Moment daran, dass sie träumt.

Sie kann sich nicht daran erinnern, was geschehen ist.

Hat das Gefühl für Zeit verloren.

Ihr Blick wandert durch die schmalen Spalten zwischen den Brettern der breiten Holztür. Dahinter erkennt sie Bruchteile einer Landschaft.

Kein Gebäude weit und breit. Keine Straße.

Kein Weg.

Keine Menschen.

Keine Stromleitungen.

Niemandsland.

Als sie sich aufsetzen will, laufen die Ziegen erschrocken hin und her. Die Tiere sind offenbar sehr ängstlich. Der aufgewirbelte Staub tanzt in den schmalen Lichtfäden der Abendsonne, die sich durch die breiten Lücken zwischen den Brettern vom Tag verabschiedet.

Oder geht die Sonne erst auf?

Wo ist Osten?

Sie muss beobachten, ob die glühende Kugel am Himmel hinter den Hügeln verschwindet oder aufsteigt. Hat genügend Zeit. Alle Zeit der Welt.

Zeit, nach der sie sich immer gesehnt hat. Aber doch nicht in solch einer Situation. Die Ziegen wirbeln erneut Staub auf.

Sie muss husten.

Mit Schrecken wird ihr bewusst, warum der Entführer – oder waren es etwa mehrere? – ihren Mund nicht geknebelt hat. Sie könnte wie eine Wahnsinnige schreien. Keine Menschenseele würde in dieser Einsamkeit ihre Hilferufe hören.

Plötzlich tauchen die ersten Erinnerungen an den Überfall auf. Zumindest bis zu dem Zeitpunkt, als sie bewusstlos wurde.

Sie will aufstehen, fühlt sich aber wie gelähmt.

Ihre Glieder sind schwer wie Blei.

Ein taubes Gefühl breitet sich in beiden Armen aus.

Auf dem rechten Arm haben sich die runden Konturen

der Kettenglieder wie eine Tätowierung in das Fleisch eingegraben.

Wie lange hat sie bewusstlos auf der Kette gelegen?

Die Ausweglosigkeit ihrer Lage wird ihr mit jeder Sekunde bewusster.

Sie taucht ein in ein Wechselbad der Gefühle: Angst und Wut, Hoffnung und Resignation, ein Schwebezustand zwischen Leben und Tod. Mit dem linken Handrücken wischt sie sich die Tränen von den Wangen.

Erst jetzt bemerkt sie, dass unzählige Pferdefliegen ihren Körper umkreisen und sich auf ihrem nackten Körper niederlassen. Mit der freien Hand will sie sie vertreiben. Vergeblich. Die Insekten setzen sich immer wieder auf die Haut. Es kribbelt am ganzen Körper. Ihr eigener Schweißgeruch vermischt sich mit dem beißenden Gestank des Urins der Ziegen.

Auf dem rechten Fuß bewegt sich eine dicke Spinne langsam nach oben. Sie zieht das Bein an und schnippt das eklige Tier mit Daumen und Zeigefinger weg.

Was will er von mir?

Was hat er mir angetan?

Sie greift sich mit der ungefesselten Hand zwischen die Beine.

Hat er sie berührt?

Vergewaltigt?

Zumindest verspürt sie keine Schmerzen.

Aber das bedeutet nichts.

Sie blickt sich in ihrem Gefängnis um.

Die Kette reicht genau bis zu einem Donnerbalken in der hinteren Ecke. Unter dem behelfsmäßigen Klosett gähnt ein Loch. Sie kann nicht erkennen, wie tief es ist.

Daneben steht ein Toilettenpapier-Halter mit drei Rollen. Chromfarben. Glänzend. Also neu. Oder frisch gereinigt. In einem Ziegenstall. Sie kann es nicht glauben.

Wie lange will der Entführer sie hier gefangen halten?

In dem Futtertrog vor der Mauer , die ihr Klosett von der Schlafstelle trennt, steht ein Fünf-Liter-Kanister mit einer glasklaren Flüssigkeit. Ohne Beschriftung.

Mit Wasser gefüllt.

Ein gesunder Körper benötigt mindestens zwei Liter Flüssigkeit am Tag. Spätestens am dritten Tag ihrer Gefangenschaft müsste er den Kanister wieder auffüllen.

Dann würde sie ihn kennenlernen. Zumindest sehen. Oder sie würde verdursten.

Was wäre schlimmer?

Ein Blind Date mit dem Entführer?

Vergiftetes Wasser?

Oder elendig verdursten?

Die grausamsten Vorstellungen verirren sich in ihrem Gedankenlabyrinth. Sie wird fast hysterisch und kriecht auf die Holztür zu. Die Kette ist zu kurz. Ihre zitternden Hände können die Tür nicht erreichen. Ob sie verschlossen ist?

Jetzt bloß nicht den Kopf verlieren!

Reiß dich zusammen!, flüstert eine innere Stimme.

Denk nach!

Sie muss eine Möglichkeit finden, sich zu befreien.

Fluchtpläne schmieden.

Aus der Gefangenschaft entfliehen.

Nachdem sie den ersten Schock überwunden hat, versucht sie, die Situation zu analysieren. Sie hat erst kürzlich in einer Zeitung gelesen, dass die Gefahr, Opfer einer Geiselnahme oder Entführung zu werden, in den letzten Jahren weltweit stark angestiegen ist. Doch niemals im Leben hätte sie daran geglaubt, dass es sie selbst einmal treffen könnte. So etwas passiert immer den anderen. Arbeitsplatzverlust! Schwerer Unfall! Suchterkrankung! Krebs! Tod des geliebten Partners! Man glaubt fest daran, dass man selbst vom Schicksal verschont bleibt. Und an Entführung denkt man schon gar nicht.

Sie hat die wichtigsten Aussagen des Artikels noch gut in Erinnerung. Es scheint fast so, als sei in ihr beim Lesen eine dunkle Vorahnung aufgestiegen. Zu den Risikogruppen zählen Menschen in Krisengebieten. In einigen Ländern soll sich inzwischen eine regelrechte Entführungsindustrie entwickelt haben. Die Geiselnehmer des einundzwanzigsten Jahrhunderts haben sich auf Entführungen spezialisiert und arbeiten mit modernster Technik. Auf dem illegalen Markt wird sogar ein Handbuch für Entführer angeboten. Von der Einrichtung einer geeigneten Unterkunft für die Gefangenschaft, einem detaillierten Zeitplan für die eigentliche Entführung, die unauffällige Verschleppung der Geisel an einen nicht identifizierbaren Ort bis hin zu Strategien bei der Lösegeld-Übergabe und der Freilassung wird dort eine Erfolg versprechende Entführung bis ins kleinste Detail beschrieben: zum Beispiel wie die Entführer durch Gegenobservationen und bewusstes Streuen falscher Spuren die Entdeckungsgefahr auf ein Minimum reduzieren können.

Eine beliebte Zielgruppe der Entführungsbranche sind Straßenkinder, die es auch in Deutschland in ausreichender Zahl gibt. Nur selten werden sie vermisst. Sie verschwinden spurlos und eignen sich als Organspender, Kindersoldaten oder als Menschenmaterial für die Prostitution und sexuell begehrte Ware für Pädophile. Man könne sogar eine Entführung bestellen, recherchierte der Journalist dieser interessanten Reportage. Und der Auftraggeber könne in einem detaillierten Fragenkatalog ankreuzen, wie die Entführer das Opfer behandeln sollen. Mit oder ohne Exekution? Wenn ja, schnell oder langsam? Mit oder ohne Folter? Oder darf es nur eine Scheinhinrichtung sein?

Die Dunkelziffer bei Entführungen ist höher als bei anderen Straftaten, da die Angehörigen in den meisten Fällen keine Polizei einschalten und das geforderte Lösegeld zahlen, recherchierte der Autor des Artikels.

Aber warum wurde sie entführt?

Sie hat nicht den Hauch einer Ahnung.

Wer soll das Lösegeld zahlen?

Sie hat keine reichen Eltern.

Es kann nur eine Verwechslung mit einer anderen Frau

sein, einer Frau, die ihr ähnlich sieht.

Ja, so wird es sein.

So muss es sein.

Es gibt keine andere Erklärung.

Aber mit wem hat man sie verwechselt?

Ein winziger Hoffnungsfunke erwacht.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.

Sie muss den Irrtum unbedingt mit dem Entführer klären. Er wird enttäuscht sein, weil er die falsche Frau verschleppt hat. Sein Problem.

Gleichzeitig trifft sie wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein schrecklicher Gedanke: Vielleicht hat er sich gar keine bestimmte Person ausgesucht. Sie war lediglich zur falschen Zeit am falschen Ort.

Er ist kein Geiselnehmer, er ist ein Mörder.

Er will nur töten.

Egal, wen.

Sie kann sich nicht mehr von diesem Gedanken lösen. Aber wie wird er sie umbringen?

Mit welcher Methode?

Warum hat er es nicht bereits getan?

Warum versorgt er sie mit Wasser und Toilettenpapier? Wann wird er den Wasserkanister auffüllen?

Wenn überhaupt.

Fragen über Fragen. Sie erinnert sich an einen Artikel in der FAZ, in dem der Autor die Weiße Folter beschrieb. Keine Schläge.

Kein Missbrauch.

Kein Gift.

Kein Kopfschuss.

Bereits die totale Isolation über eine gewisse Zeit könne einen Menschen töten, behauptete der Autor. Wenn das stimmt, wird sie nie erfahren, warum man sie verschleppt hat.

Sie ist am Ende ihrer Reise angelangt: ein menschliches Bündel Elend, in einem von Ziegenkot verschmutzten Holzverschlag hilflos dem Tod ausgeliefert.

Wieso geht sie eigentlich davon aus, dass es nur ein Entführer ist?

Vielleicht wurde sie von mehreren Männern entführt, und diese würden morgen wie wilde Tiere in diesem Stall über sie herfallen.

O Gott! Darüber darf sie jetzt nicht nachdenken.

Sie muss sich von der grausamen Vorstellung lösen, Opfer einer Mehrfachvergewaltigung zu werden. Sonst wird sie wahnsinnig. Das geschieht doch nur im Krieg. In Europa zuletzt im ehemaligen Jugoslawien. Heute immer noch auf anderen Kontinenten.

Und dann spürt sie wieder die fette Spinne.

Das Tier hat sich auf ihren Fuß gesetzt und bewegt sich langsam nach oben. Immer weiter. Wann wird die Spinne ihr Gift ...?

Sie kann den Gedanken nicht zu Ende führen und fällt erneut in eine tiefe Ohnmacht.

I.

Er hält den blutüberströmten Kopf der jungen Polizistin vorsichtig und fast liebevoll zwischen den eiskalten Händen, als wolle er die tote Frau nicht noch mehr verletzen. Dann legt er den Kopf behutsam auf dem Armaturenbrett des Fahrzeuges ab, wischt sich mit den Fingerspitzen über die schweißnassen Handinnenflächen, beugt sich ein letztes Mal über das leichenblasse Gesicht, haucht einen Kuss neben das kleine runde Loch in ihrer Stirn, öffnet mit zitternder Hand die Fahrertür und steigt aus dem Streifenwagen.

Auf dem Parkplatz liegt ein blutüberströmter Polizist. Männer in weißen Westen mit einem roten Kreuz beugen sich über den Schwerverletzten in der blauen Uniform und pressen ihm eine Sauerstoffmaske auf das Gesicht.

Er wendet sich ab und blickt hinauf zum sternenklaren Himmel. Um ihn herum breitet sich rabenschwarze Dunkelheit aus. Unheimliche Stille. Totenstille. Ewige Ruhe.

Das Röcheln des Polizisten peinigt seine Ohren. Mit schwankenden Schritten nähert er sich dem alten Baum an der Einfahrt zum Parkplatz. Muss sich irgendwo anlehnen, bevor er einen Kreislaufkollaps erleidet. Rings um den riesigen Stamm leuchten unzählige Grablichter. Als sei der Baum gestorben. Wie auf einem Friedhof. Aber das Flackern der kleinen Kerzen nimmt auch die Angst vor der Finsternis.

Das ewige Licht leuchte ihnen. Herr, lass sie ruhen in Frieden.

In Ewigkeit.

Amen.

Instinktiv führt er die rechte Hand an die Stirn, macht das Kreuzzeichen und schlägt sich dreimal gegen die Brust. So hat er es im Ministranten-Unterricht bei Pfarrer Kraus gelernt.

Im selben Moment durchbricht ein ohrenbetäubendes Knattern die Stille. Dauerfeuer von Maschinenpistolen. Plötzlich stehen zwei Männer vor ihm. Ihre Gesichter haben sie hinter Karnevalsmasken versteckt. Sie wollen nicht erkannt werden. Klar, denn sie zielen auf ihn. Ein stummer Schrei entringt sich seiner Kehle. Dann wenden sich die Männer um und durchlöchern den Streifenwagen mit Schüssen.

»Die Kollegin ist doch schon tot!«, brüllt er, aber kein einziger Laut dringt ihm über die ausgetrockneten Lippen.

Er will sich auf die Todesschützen stürzen, ihnen die Waffen aus den Händen schlagen, die Masken herunterreißen, um den Mördern ein Gesicht zu geben. Doch er kann sich nicht bewegen. Steht wie angewurzelt vor dem Baum. Presst mit aller Kraft den Rücken gegen den Stamm der alten Kastanie und krallt die Fingernägel tief in die Baumrinde. Die Lichter des Todes haben ihn eingekreist. Jetzt drehen sich die beiden Männer abermals um. Er blickt mit Schrecken auf zwei runde schwarze Löcher, die den Tod bedeuten, und dann trifft ihn der erste Schuss. Gleichzeitig explodieren mit einem lauten Knall alle Grablichter. Die Männer sind verschwunden, genauso plötzlich, wie sie zuvor aus der Dunkelheit aufgetaucht waren.

Ein riesiger Feuerstrahl schießt wie eine Rakete in den Himmel auf. Und mitten im Flammenmeer schreibt eine zitternde Hand mit brennenden Buchstaben Sabine ist tot in den wolkenlosen Sternenhimmel.

»Nein ... nein!«, brüllt er verzweifelt.

Dann spürt er einen Windhauch auf dem kalten Rücken.

Vier kräftige Hände reißen seine Arme nach hinten. Handschellen klicken. Das kalte Metall der geschlossenen Acht schneidet ihm in die Handgelenke. Tiefer und tiefer. Als wolle man ihm die Hände vom Körper trennen.

Er wird ihr in den Tod folgen, die lange Reise in die ewige Finsternis antreten. Dort oben gibt es ein Wiedersehen. Spätestens beim Jüngsten Gericht.

»Herr, vergib ihnen ihre Schuld, denn sie wissen nicht, was sie tun«, flüstert seine innere Stimme.

»Nein! Niemals! Keine Vergebung. Sie sollen in der Hölle schmoren, diese elenden Mörder!«, schreit der Rächer in ihm, und dann fällt er in eine bodenlose Tiefe. Immer schneller, bis ein Schwebezustand eintritt und er durch die Lüfte segelt, in ein Land seiner Phantasie, in der die Menschen friedlich miteinander leben. Der Traum der Menschheit, der sich nie erfüllen wird.

***

Tom Schneider wachte auf und erinnerte sich sogleich an den wahren Hintergrund des immer wiederkehrenden Traums. Das Herz schlug ihm bis zum Hals. Schon vor einem Jahr hatte er es geahnt: Das Bild der durch einen Kopfschuss getöteten Polizeikommissarin Sabine Laube und der Anblick seines schwer verletzten Kollegen Bernd Müller würden ihn sein Leben lang verfolgen. Diese grausame Szene durchlebte er immer wieder in seinen Albträumen: Sabine Laubes blutverschmierter Kopf auf dem Armaturenbrett des Streifenwagens. Bernd, der röchelnd vor den Müllcontainern lag. Posttraumatische Belastungsstörung, hatte Polizeipsychologe Dr. Frank Stein diagnostiziert und behauptet, die Bilder würden verschwinden. Der Therapeut, den alle Frankenstein nannten, hatte sich geirrt. Die Bilder tauchten immer wieder auf. Und tagsüber quälte ihn oft der

Gedanke, die Mordkommission Deutsches Eck habe versagt. Er wusste zwar, dass dieser Vorwurf unbegründet war; dennoch war ihm der Gedanke an den aktuellen Ermittlungsstand unerträglich.

Max und Paul Schleicher sind immer noch wie vom Erdboden verschwunden. Und diese mysteriöse DNA-Spur am Streifenwagen wurde nicht, wie zunächst vermutet, von Paul Schleicher gelegt und konnte trotz intensiver Recherche in allen polizeilichen Informationssystemen bislang keiner Person zugeordnet werden. Dieser Täter war für die Ermittler ein Mörder ohne Gesicht. Manche bezeichneten ihn als der Unsichtbare oder das Phantom. Es war der Sonderkommission unter ihrem Leiter Harald Sauer bislang nicht gelungen, den mysteriösesten Fall der deutschen Kriminalgeschichte zu lösen. Es war nicht der erste Mord an einer Polizistin, aber mit Sicherheit der heimtückischste Anschlag, den die deutsche Polizei je erlebt hatte, und das Unfassbare war geschehen.

Tom Schneider warf die Bettdecke beiseite, spürte das Pochen in den Ohren, rang nach Luft und drückte die rechte Faust gegen die Brust. Da war es wieder, das beklemmende Gefühl im Brustbein. Diese Atemnot. Der enge Raum schwankte, als versuche eine unsichtbare Kraft ihm den Boden unter den Füßen wegzureißen. Die niedrige Holzdecke bewegte sich immer stärker hin und her. Waren das die ersten Warnzeichen für einen kurz bevorstehenden Schlaganfall? Er war doch wach! Oder träumte er etwa immer noch?

Tom rieb sich die Augen und erkannte nun den vertrauten Rhythmus der Wellen, die gegen den Bug seiner Barkasse schlugen. Er lag in der Koje seines Hausbootes Albatros. Durch die schmalen Fenster der Kajüte direkt über der Wasseroberfläche schien die Sonne. Füße liefen über den Steg. Das Stimmengewirr wurde lauter. Menschen redeten wild durcheinander. Fremde Sprachlaute. Der Rheindampfer Confluentia nahm am Schiffsanleger direkt neben seinem Hausboot eine Touristengruppe für die erste Tagestour in Empfang.

Das Geräusch der Schritte entfernte sich, drang immer leiser an sein Ohr. Der Ausflugsdampfer würde wie jeden Tag eine Reisegruppe zum weltbekannten Loreley-Felsen schippern. In trauter Gemeinsamkeit würden alle Touristen in gebrochenem Deutsch das Lied »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten« singen, welches stets aus den Lautsprechern dröhnte, und viele wussten wirklich nicht, was es bedeutete. Dann würde das Schiff in Rüdesheim anlegen, und mit Handys, Digicams und Videokameras bewaffnete Japaner würden sich mit tausend anderen Tagestouristen wie jeden Tag durch die weltberühmte Drosselgasse schieben und die Souvenirläden stürmen.

Seit seiner Scheidung von Birgit wohnt Tom Schneider auf der dreizehn Meter langen Barkasse mit dem Namen Albatros. Dank guter Kontakte zur Wasserschutzpolizei hatte er dafür einen Liegeplatz am Anleger der Koblenzer Schifffahrtsgesellschaft anmieten können.

Ein kurzer Blick auf den Wecker.

Punkt acht! Höchste Zeit. Für neun Uhr hatte sein Chef Stefan Carsten die Einsatzbesprechung im Polizeipräsidium angesetzt. Heute wollten sie den Drogendealer Gregor Dzelski auf einer Beschaffungsfahrt in die Niederlande observieren. Das würde ein langer Tag werden. Und eine noch längere Nacht.

Tom setzte sich im Bett auf, drehte seinen Körper langsam nach links, stellte die Füße auf den alten Holzboden, stützte die Ellbogen auf die Knie und legte den Kopf in beide Hände. In dieser Haltung verharrte er einige Sekunden

lang am Bettrand. Vor seinem inneren Auge tauchte das Gesicht seiner Lieblingskollegin Lena Lieck auf. Viel Wasser war inzwischen den Rhein hinuntergeflossen, seit sie sich das erste Mal in diesem Bett geliebt hatten. Leider das erste und das letzte Mal, nach einem anstrengenden Arbeitstag in der Sonderkommission Deutsches Eck.

Eine laue Sommernacht. Drei Flaschen Rotwein und einen traumhaften Sonnenuntergang hatten sie genossen. Ein unvergesslicher Abend lief vor seinem inneren Auge ab: Der goldene Sonnenuntergang leuchtet schemenhaft, und die Nacht legt ihr dunkles Gewand über den Rhein und die beiden Inseln Niederwerth und Graswerth. Schweigend berühren sich ihre Hände. Zuerst zaghaft. Wie mit sechzehn.

Ein kurzer Filmriss überlagerte die Szene aus vergangener Zeit. Er dachte intensiv nach, aber er konnte sich nicht mehr erinnern, wer zuerst die Hand des anderen berührt hatte. Dann startet wieder Film in seinem Kopf.

Sie klammern sich fest aneinander. Wie Ertrinkende. Blicken sich tief in die Augen. Schweigend. Finden nicht den treffenden Satz. Ein Blick sagt mehr als tausend Worte. Erst als die glutrote Sonne sich von diesem wunderschönen Sommertag verabschiedet und hinter den Wolkenstreifen versinkt, bricht Lena das minutenlange Schweigen mit einem Lächeln.

»Wird langsam kalt, Tom.«

»Soll ich dir eine Decke holen?«

»Nein, lass uns reingehen.«

Tom hatte Lena angeboten, sie könne sein Bett im Vorschiff benutzen, er werde im Salon schlafen.

»Wenn ich allein schlafen möchte, könnte ich auch nach Hause gehen«, hatte sie geantwortet.

Dieser entscheidende Satz hallte ihm wie ein Echo in den Ohren. Ein unbeschreibliches Lächeln erstrahlte auf ihrem Gesicht, als sie in sein Schlafzimmer verschwand und die Tür geöffnet ließ. Sie verbrachten eine Nacht voller Leidenschaft, klammerten sich immer wieder aneinander, streichelten voller Zärtlichkeit ihre Körper.

Tom hatte nie zuvor solche Worte ausgesprochen, um einer Frau seine wahren Gefühle zu beschreiben – oder er hatte es vergessen. Die Initiative war von ihr ausgegangen, aber er hatte es sich schon lange gewünscht.

Mit den Erinnerungen tauchten für Bruchteile von Sekunden unbeschreibliche Glücksgefühle auf. Einige Wochen später verschwand Lena aus seinem Leben. Die stille Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft zerplatzte wie eine Seifenblase.

»Warum sollte eine Frau, bevor sie den Richtigen findet, nicht vorher Spaß mit einigen Falschen haben?«, hatte sie beim Abschied kühl gesagt.

Zu cool, denn ihre Augen sagten etwas anderes.

Augen lügen nicht.

Wäre er für Lena der Richtige, oder war er einer der Falschen?

Er hatte keinen blassen Schimmer.

Aber Kollege Fredy Geisen war mit Sicherheit der Falsche. Lena war für diesen aufgeblasenen Macho nur eine von vielen. Als er sein Ziel erreicht hatte, ließ er Lena wie eine heiße Kartoffel fallen und hatte bereits ein Verhältnis mit einer anderen Kollegin.

Warum hat dieser Dreckskerl so viele Chancen bei den Frauen?, fragte sich Tom und zerbrach sich über das Scheitern seiner eigenen Ehe den Kopf. Er erinnerte sich an den Tag, als Birgit die Tür für immer hinter sich zuschlug und Sabine aus dem Haus zerrte. Sah die traurigen Augen seiner kleinen Tochter, als sei es erst gestern geschehen. Er hatte es damals so empfunden, als habe seine Frau die gemeinsame Tochter Sabine gegen deren Willen entführt. In Wirklichkeit stimmte das natürlich nicht. Wann hatte er Sabine das letzte Mal gesehen?

Nach ihrem Selbstmordversuch?

Damals im Krankenhaus Kemperhof auf der Intensivstation? Er wusste es nicht mehr. Wollte sich auch nicht mehr an jene Zeit erinnern, als er unter dem Decknamen Jörg als verdeckter Ermittler arbeitete und sich immer mehr von seiner Familie entfremdete. Der Job war ihm wichtiger. Sabine! Die Namengleichheit seiner Tochter mit der ermordeten Polizeikommissarin riss stets von Neuem alte Wunden auf. Sabine Laube war tot, aber er wusste nicht, ob seine Tochter noch lebte. Sie war inzwischen eine junge Frau, und er versuchte, sich vorzustellen, wie sie heute aussehen mochte. Vermutlich hätte er sie auf der Straße nicht wiedererkannt.

Und dann tauchte in seiner Erinnerung dieser blöde Spruch auf: Schlage nie ein Kind in einer fremden Stadt, es könnte dein eigenes sein. Abgesehen davon, dass Tom seine Tochter nie geschlagen hatte und erst recht keine fremden Kinder schlagen würde, könnte der zynische Satz sehr wohl auf seinen Kollegen Fredy Geisen zutreffen. Aber hätte Tom die eigene Tochter bei einer Personenkontrolle in der Drogenszene überhaupt erkannt? Er war sich ziemlich sicher, dass sie sich noch immer dieses verdammte Zeug in den ausgemergelten Körper schoss. Die letzte Therapie hatte Sabine abgebrochen. Es war bereits die dritte oder vierte gewesen. Und dennoch hatte Tom die Hoffnung bis heute nicht aufgegeben, die Hoffnung, dass sie wieder auftauchte. Irgendwann. Irgendwo. Irgendwie. Tot oder lebendig.

Vor seinem geistigen Auge lief die letzte Begegnung mit Sabine ab. Nachdem sie ihn um Geld gebeten hatte, warteten Vater und Tochter schweigend am Bootssteg der Albatros auf das Taxi. Sie hatten es in der Enge des kleinen Hausbootes nicht ausgehalten, saßen sich nur stumm gegenüber und fanden keine Worte. Nur ein leises »Danke« kam über Sabines blutleere Lippen, als er ihr die zweihundert Euro in die Hand drückte. Dann kam endlich das Taxi. Sabine drehte sich noch einmal kurz um und lächelte. Er befürchtete, dass er sich dieses Lächeln nur eingebildet hatte und eher dieser Wunsch der Vater seiner Gedanken war. Später war er weniger denn je davon überzeugt, dass sie ihm zum Abschied wirklich dieses Lächeln geschenkt hatte. Vermutlich hatte er den kurzen Blick und das Lächeln im Lauf der Zeit hinzugedichtet.

Er durfte nicht weiterhin an die verlorene Zeit denken, sondern musste die Zukunft ins Auge fassen, denn dort spielte sich das Leben ab, in dem seine Träume und Sehnsüchte vielleicht Wirklichkeit werden konnten. Er wollte nicht mehr allein sein. Wollte nicht mehr trinken. Zumindest weniger. Kontrollierter.

Wie lange war er schon unbewusst auf der Suche nach einer Frau, die ihn liebte, so wie er war?

Kein guter Vater.

Ein schlechter Ehemann.

Ein engagierter Polizist.

Ein mittelmäßiger Musiker.

Er war zu alt, sich noch zu ändern.

Er würde bald fünfzig.

Tom erhob sich vorsichtig vom Bett, hörte deutlich das

Knacken in den Kniegelenken und spürte die steifen Glieder. Er dehnte den Rücken und machte vorsichtig einige Rumpfbeugen. Im Rhythmus des abklingenden Wellenganges schwankte er in das kleine Bad auf der Backbordseite des schmalen Schiffes. Gestern Abend war er wieder mit Kollege Ecci bei Vera in der Altstadt versackt. Aus dem Spiegel blickten ihn die Spuren der kurzen Nacht an: dunkle Ringe unter geröteten Augen. Er nahm sich nur schemenhaft im Spiegel wahr, versuchte in dem matten Glas dem unbekannten Todesschützen ein Gesicht zu geben, hoffte auf eine innere Eingebung, die ihm die heiße Spur zu Sabines Mördern zeigte.

Einige Wochen nach dem Mord an Sabine Laube konnten die französischen Kollegen Paul Schleichers Wohnadresse in der Provence ermitteln, obwohl er dort polizeilich nicht gemeldet war.

Das Anwesen in Eygalières wurde vom Keller bis zum Dachstuhl gründlichst durchsucht. Die Frauen und Männer der SPUSI* hatten sich in dem Haus eingeschlossen und tagelang Spuren gesichert, aber keine einzige der in Schleichers Anwesen gesicherten DNA-Spuren ließ sich der mysteriösen DNA am Tatort zuordnen. Insofern war es von diesem Zeitpunkt an fraglich, ob Paul Schleicher gemeinsam mit seinem Bruder Max, dessen DNA sie am Tatort sichern konnten, überhaupt an der Tat beteiligt war. Sie hatten bis dato gehofft, durch diese Spur, die bereits an zahlreichen Tatorten gesichert worden war, Paul Schleicher als Phantom und Mörder von Sabine Laube überführen zu können.

Vielleicht hatte er auch nur Schmiere gestanden, und sie hatten den Tatort auf dem Koblenzer Parkplatz nicht weiträumig genug abgesperrt um nach Spuren im weiteren Umfeld des Tatorts zu suchen. Nun häuften sich die Verdachtsmomente, dass ein dritter Mann an der Tat beteiligt gewesen war. Sie mussten den Unbekannten identifizieren. Das waren sie Sabine Laube schuldig.

Schuldig?

Schuldig sind die Mörder.

Die Soko Deutsches Eck wurde damals personell reduziert, aber ein kleines Team war immer noch auf der Suche nach den Brüdern Schleicher und dem dritten Mann.

Sie kannten weder seinen Namen noch sein Aussehen. Aber sie suchten ihn fieberhaft, den Mörder ohne Gesicht, das Phantom, den Unsichtbaren. Sie wussten nichts von ihm. Nur eines. Er war brandgefährlich, denn seine DNA zog eine Spur des Verbrechens quer durch die Republik und das benachbarte Ausland.

***

Fasziniert beobachtete er die Möwen, die über dem Rheinufer in Koblenz-Ehrenbreitstein elegant ihre Kreise zogen und geschickt die Brotstücke, die er in die Luft schleuderte, mit den Schnäbeln auffingen. Zielsicher stürzten sie sich auf die Objekte ihrer Begierde. Er lächelte still vor sich hin und warf den Tauben und Enten auch einige Brotbrocken zu.

Mörder ohne Gesicht.

Phantom.

Der Unsichtbare.

So nannten ihn die Polizisten bei den Pressekonferenzen, und die Zeitungen druckten diese Namen in fetten schwarzen Lettern auf die Titelseiten.

Was sollten sie auch sonst schreiben?

Sie konnten seine DNA nicht zuordnen. Er war noch nie erwischt worden, und demzufolge waren seine Daten weder in den polizeilichen Informationssystemen noch in der DNA-Analyse-Datei des BKA* gespeichert.

Die unbekannte DNA-Spur und die breite Palette der Straftaten an allen Tatorten mit seiner DNA trieben vermutlich einige Polizisten an den Rand des Wahnsinns, denn dies widersprach allen kriminalistischen Erfahrungen. Irgendwie konnte er sich des Eindrucks nicht erwehren, als erfänden sie Tatorte, Orte und Straftaten, an die er sich nicht mehr

erinnern konnte. Oder hatte er einige Verbrechen ausgeblendet? Zuletzt hatte man vermutet, dass die identische Spur durch verunreinigte Wattestäbchen zu erklären sei, denn die unterschiedlichen Delikte und immer ein anderer Modus Operandi*, wie man die Art und Weise einer Tatbegehung nennt, passten einfach nicht in ihr Denkraster. Das stand in keinem Handbuch für Kriminalisten. Sollten sie ruhig der Wattestäbchen-Theorie folgen. Umso besser für ihn. Dabei war die Lösung so einfach, aber sie wussten die Puzzleteile nicht passend zusammenzusetzen, weil ihnen eine wichtige Information fehlte.

Sie hatten nichts.

Keine Zeugen – keine Personenbeschreibung.

Keine Personenbeschreibung – kein Bild.

Nicht einmal ein PIK-Foto* für ein Fahndungsplakat, das ein Computerprogramm nach Angaben von Zeugen anfertigen kann.

Er lächelte still vor sich hin.

Sie kennen weder deinen Namen noch deine Herkunft; sie wissen nicht, wie du aussiehst. Und dennoch oder gerade deshalb fahnden sie nach dir. Vermutlich weltweit.

Er grinste zufrieden in sich hinein: Du hast eine zweifelhafte Berühmtheit erlangt. Auch wenn dein Foto nie auf den Titelseiten der Boulevardpresse abgebildet oder im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Die Bullen sind hartnäckig. In ihrer Hilflosigkeit völlig besessen von dem Zwang, dich hinter Gitter zu bringen. Endlich dem Mann in die Augen zu blicken, der ihre Kollegin getötet hat. Einige würden dich vermutlich am liebsten umbringen.

Wie damals.

Auge um Auge.

Zahn um Zahn.

Sie würden den Mörder notfalls bis ans Ende der Welt jagen, hatte der Leiter der Mordkommission in den Fernseh-Sondersendungen mit brüchiger Stimme betont und konnte dabei seine Tränen nicht unterdrücken. Ein seltener Anblick. Ein Bulle, der in der Öffentlichkeit weint. Kommt selten vor. Irgendwie sah der Mann krank aus. Obwohl er vermutlich vor der Sendung geschminkt worden war, wirkte sein Gesicht leichenblass.

Er hatte damals auch Tränen vergossen. Ein ganzes Meer voller Tränen, als die Polizisten sie mit mehreren Schüssen niedergestreckt hatten. Eine Hinrichtung direkt vor seinen Augen.

Er hatte damals nicht vor die Kameras treten können, hatte keine Erklärung über den wahren Hintergrund dieser Polizeiaktion abgeben dürfen. Er hatte sich im letzten Augenblick retten können, indem er sich in dem kleinen Stall hinter dem Haus versteckt hatte. Sie hätten keine Sekunde lang gezögert, auch ihn zu töten. Vermutlich durch einen fingierten Unfall. Ihn zu erschießen wäre zu riskant gewesen.

Genauso wenig wie dieser alte Fall nie aufgeklärt würde, weil niemand an der Aufdeckung der wahren Hintergründe dieses grausamen Verbrechens interessiert war, würden sie den aktuellen Fall lösen. Aktenzeichen Phantom – ein ungelöster Kriminalfall.

Er versank in Gedanken an den Abend, als er auf der gegenüberliegenden Rheinseite die junge Polizistin getötet und ihren Kollegen schwer verletzt hatte. Die Kriminologen hatten recht: Täter zieht es immer wieder an den Tatort zurück. Warum eigentlich? Er würde gleicht mit der Fähre auf die andere Rheinseite übersetzen und noch einmal zum Tatort gehen.

***

Nach einer ausgiebigen Dusche in der engen Nasszelle der Albatros schwang Tom Schneider sich auf sein neues Mountainbike, das er vor zwei Monaten bei Fahrrad-Franz gekauft hatte. Er radelte auf dem gut ausgebauten Leinpfad von Vallendar am Rhein entlang Richtung Ehrenbreitstein, dem Koblenzer Stadtteil, der von der imposanten gleichnamigen Festung überragt wird. Er würde – wie immer – nicht länger als eine halbe Stunde bis zu seiner Dienststelle in der Innenstadt benötigen. Die Sonne schien von einem strahlend blauen Himmel. Heute hatte er das Gefühl, dass nicht er auf die Stadt, sondern die Stadt auf ihn zufuhr. Wie der Bug eines riesigen Dampfers teilt die Spitze des Deutschen Ecks die beiden Flüsse Rhein und Mosel. Über dem Reiterdenkmal glitzerten die spitzen Kirchtürme von St. Florin, Liebfrauen und der Basilika St. Kastor. Die Silhouette des Koblenzer Hofs flimmerte in der Sonne. Hinter den Dächern der liebevoll restaurierten Häuser der Koblenzer Altstadt erhoben sich zwischen den Kirchtürmen die Bausünden der Siebzigerjahre. In Höhe des Parkplatzes, auf dem Sabine Laube in ihrem Streifenwagen erschossen und Bernd Müller schwer verletzt worden war, wanderte sein Blick automatisch auf die andere Rheinseite zum Ort des unglaublichen Geschehens. Unglaublich nicht nur wegen der Brutalität des Tathergangs, sondern auch wegen der Tatsache, dass die Täter bis zum heutigen Tage nicht gefasst werden konnten, ein Täter unbekannt war und das wahre Motiv weiterhin im Dunkeln lag. Nachdem der Kastanienbaum den Baumaßnahmen für die Bundesgartenschau zum Opfer gefallen war, hatten Polizisten aus Sabine Laubes Dienstgruppe an dem Stamm der großen Birke neben der Einfahrt zum Parkplatz wieder ein kleines Grabkreuz aus Holz mit dem Namen der getöteten Kollegin angebracht. Vor der alten Bruchsteinmauer wurden bereits mehrere Container für die Bauarbeiter aufgestellt, die mit den umfangreichen Erdarbeiten für die Bundesgartenschau begonnen und bereits das Fundament für die Seilbahn über den Rhein zur Festung Ehrenbreitstein hinauf gegossen hatten. Oberbürgermeister und Polizeipräsident hatten in der vergangenen Woche im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz verkündet, dass nach Beendigung der Bauarbeiten an dieser Stelle eine Gedenkstätte für Sabine Laube errichtet werden sollte. Die grausame Tat hatte nicht nur die Stadt zwischen den Flüssen, sondern Menschen in allen Teilen Deutschlands erschüttert. Heute noch zündeten viele Menschen vor dem Holzkreuz Grablichter an und legten Blumensträuße nieder. Das Kreuz und die Grablichter erinnerten an das schreckliche Geschehen, das auch nach einem Jahr nicht vergessen war.

Tom Schneider bremste ab, stieg kurz vom Rad und blickte auf die andere Rheinseite hinüber. Seine morgendliche Gedenkminute. Er würde mit der Personenfähre Schängel von Ehrenbreitstein übersetzen und an dem Kreuz für Sabine beten? Er war kein gläubiger Mensch, aber seit der Ermordung der Polizistin hatte er ab und zu in der Jesuitenkirche für sie gebetet. Herr, sei ihrer Seele gnädig! Nimm sie auf in dein ewiges Reich! In sein Gebet bezog er den Wunsch mit ein, dass die Täter irdische Gerechtigkeit erfahren und nicht erst in der Hölle ihre grausame Tat sühnen sollten.