9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

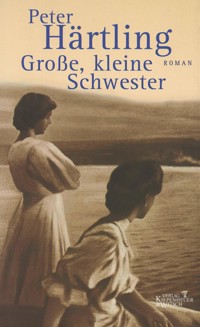

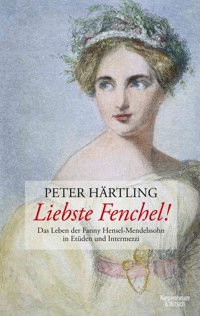

Der große neue Roman von Peter Härtling Nach den hochgelobten Romanen über Hölderlin, Schubert, Hoffmann und Schumann widmet sich Härtling nun einer Frau im Schatten ihres berühmten Bruders: Fanny Hensel-Mendelssohn, Schwester von Felix Mendelssohn-Bartholdy.Eine deutsche Familie des neunzehnten Jahrhunderts: Fannys Großvater Moses Mendelssohn war einer der Vordenker der Aufklärung, ihr Vater Abraham Mendelssohn ist Stadtrat in Berlin, beteiligt am Aufstieg der Stadt zur deutschen Metropole, weltoffen und assimiliert, sehr auf die Förderung der musikalischen Anlagen seiner vier Kinder bedacht. Und die geben Anlass zu großen Hoffnungen: Während Fanny, die Älteste, am Klavier und als Sängerin reüssiert, erwirbt sich der vier Jahre jüngere Felix schnell den Ruf eines Wunderkindes – auch dank der Förderung durch seine Schwester, mit der er früh zu komponieren beginnt. Von dem gemeinsamen Aufbruch in die bewegende und beglückende Welt der Musik erzählt Härtling aus der Perspektive Fannys, innig, kenntnisreich und mit einem Gespür für die komplizierte Gefühlslage zweier hochbegabter Geschwister, denen unterschiedliche Wege vorgezeichnet sind: Felix wird ins Licht der Öffentlichkeit treten, während Fanny sich auf das Wirken im Kreis der Familie beschränken muss. Zum Gesellschaftsporträt wird der Roman durch die Vielzahl berühmter Persönlichkeiten, mit denen die Familie verkehrte, von Heine, Kleist, den Varnhagens bis zu Geheimrat Goethe.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 399

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Inhalt

CoverTitelVorwort1. Etüde über Anfänge2. Etüde über den Berliner Anfang3. Etüde über Aufbrüche4. Intermezzo: Buchstaben wie Noten5. Etüde über Gnade6. Etüde mit Gefühlen7. Intermezzo mit einem öffentlichen Knaben8. Intermezzo mit Fluchtgedanken9. Etüde übers Komponieren10. Etüde über Etüden11. Intermezzo: Konfirmation oder Stille Einsegnung12. Etüde über Träume13. Etüde für eine Mannsperson14. Intermezzo mit Reisegesellschaft15. Intermezzo mit einem gefälschten Brief16. Etüde für den Bräutigam17. Etüde mit Geschwistern18. Intermezzo in Bad Doberan19. Abschiedsetüde20. Intermezzo mit einem Reisenden21. Ein Intermezzo über Bilder22. Etüde über ein mögliches Paradies23. Etüde mit Bach24. Etüde für junge Eheleute25. Etüde für zwei Stimmen26. Etüde für alte Hochzeiter27. Intermezzo mit Knaben28. Etüde über Sterbefälle29. Etüde über Niederlagen und Aufbrüche30. Etüde mit Meeresrauschen31. Etüde für Abraham32. Intermezzo mit falschen Tönen33. Schwesternetüde34. Intermezzo als Selbstgespräch35. Etüde in Erwartungen36. Intermezzo mit Hochwasser37. Erste römische Etüde38. Zweite römische Etüde39. Intermezzo als hastiges Adieu40. Etüde als italienische Reise41. Etüde als Intermezzo42. Etüde für Lea43. Intermezzo auf ein Kalendarium in Musik44. Etüde mit Nachlass45. Etüde mit Gounod46. Intermezzo mit Clara47. Etüde für Fanny48. Intermezzo als CodaLiteraturAusgewählte CDs mit Werken von Fanny HenselBuchAutorImpressumHeinrich Heine an Gustav Droysen, auf Helgoland am 6.9.1829:

[Menü]

1. Etüde über Anfänge

Ich beginne mit einer Reise, unterwegs in einem Ort mit dem eigentümlichen Namen Schillingsfürst; das Schloss gehört den Hohenlohes, dieses allzu mächtige, den Ort erdrückende Gebäude beeindruckt mit einem Park und einem kleinen gepflegten Garten, offen für Besucher und ausgezeichnet durch ein Erinnerungsstück, die Büste Franz Liszts. Ihr stattete ich einen Besuch ab, ehe ich ins Hotel zurückkehrte und dort in einem Telefongespräch erfuhr, dass ich zum siebten Mal Großvater geworden sei und das Enkelkind Fanny heißen werde. Unversehens gehörte ich zu den wenigen Glücklichen dieser Welt, sagte mir den neuen Namen auf, Fanny, hörte Musik, schaute mit einem Blick, der Lust zum Fliegen hatte, ins Taubertal und nahm mir vor, jener Fanny, die von Franz Liszt und mehreren Prinzessinnen besucht wurde, nachzuschreiben – und mit diesen Sätzen, die ich in jenem Reise-Sommer aufschrieb, fange ich an, rufe ich mir Fanny und höre, um ihrer Stimme nah zu sein, eines ihrer Lieder: »Ach, die Augen sind es wieder/Die mich einst so freundlich grüßten.« Zwei Verse von Heine, die das Kind meinen, das ich zu sehen beginne, die junge Mendelssohn, die ältere Hensel, Fanny: Klein und etwas schief gewachsen – ein Erbteil vom Großvater Moses Mendelssohn –, doch die Augen unter der hohen, ebenmäßigen Stirn und den stark gezeichneten Brauen, die Augen sind groß und schwarz. Von allen, die ihr begegneten, gerühmt und nie vergessen. Seelenaugen, welthungrig und tiefgründig. Sie beherrschen auch die Zeichnung des jungen, verliebten Wilhelm Hensel. Da ist sie zwanzig, die große Schwester für Rebekka, Felix und Paul. Felix, der vier Jahre nach ihr in Hamburg, in der Michaelisstraße 14 zur Welt kommt, wird sie in Anspruch nehmen, wenn es um die Musik geht, um Vertrauen, um Liebe und Leben.

»Ach, die Augen sind es wieder.« In Schillingsfürst fehlte mir noch die Anschauung, die Zeichnung von Hensel, »meine« eben auf die Welt gekommene Fanny bestimmte gleichsam die Erinnerung an die andere Fanny, an das Vorbild, und ließ mich an den Anfang denken, an das Kind in Hamburg. Sie ist vier und Felix eben zu Beginn des Jahres auf die Welt gekommen. »Fanny saß am Fenster, zählte Wolken und sang ein Lied, das sie noch nicht kannte.«

Das kann nicht stimmen, sage ich mir und traue diesem Satz nicht mehr. Wie kann eine Vierjährige Wolken zählen? Konnte Fanny, die ich am Fenster sitzen lasse, tatsächlich zählen? Es ist anzunehmen. Sie fasste rasch auf, und wenn ihre Mutter das Bettzeug zählte oder den Takt beim Klavierspielen, hörte Fanny zu und redete nach, bis sie wusste, worum es ging, eins, zwei, drei, vier, fünf bei den Betttüchern und eins, zwei, drei bei der Musik. Wolken gab es zu viele, die klein und groß am Himmel vorüberflogen,also zählte sie Wäsche und den Takt von Walzern. Sicher ist sie allein gewesen, hat mit Puppen gespielt, Bilder angeschaut, von der Mutter Geschichten erzählt bekommen, vom Vater Ermahnungen gehört, doch jetzt schreit der Bruder, das neue Kind, wie der Vater ihn nennt, weil er noch keinen Namen hat, obwohl die Eltern ihn schon wissen. An einem Tag, an dem der Bruder sich besonders heftig meldete und die Amme die Treppe hochgehastet kam, verrieten sie ihn ihr. Der Vater fand für die Namensgebung einen besonderen Satz, den sie nicht mehr vergaß, sie saßen im Hof und lauschten ins Haus hinein, bis das Geschrei des Knaben abbrach, die Amme ihm das Maul stopfte. Du musst ja wissen, wie er heißt, wann immer du an ihn denkst, sagte Vater und nickte dem Namen nach: Felix. Mama erklärte auch noch die Bedeutung des Namens: Er komme aus einer alten Sprache, dem Lateinischen, und bedeute der Glückliche. Da lachte Fanny und klatschte in die Hände, weil die Eltern sich so sonderbar ausdrückten.

Manchmal fühlte sie sich in dem großen Haus sehr alleingelassen. Da half es auch nicht, wenn Dora, das Kindermädchen, sich bemühte, mit ihr spielte. Fanny lief ihr davon, Dora lief ihr nach. Das war auch ein Spiel. Das Dora allerdings weniger gefiel als Fanny. Wenn sie allein war, schlich sie sich in Mamas Stube, wo Felix in einer Wiege schlief. Nicht immer. Manchmal greinte er, heulte oder spielte mit seinen Fingern und spuckte ein kleines bisschen, sodass ihm der Speichel zwischen den Lippen schäumte. Fanny putzte den mit einem Tüchlein weg. Das durfte sie. Mutter hatte es ihr erlaubt, nur wenn sie vorsichtig sei und Felix nicht wehtue. Wenn sie sicher war, dass niemand zuhörte, redete sie mit dem kleinen Bruder: Du bist ein Schweinchen, Felix, du spuckst. Kannst du mich überhaupt verstehen? Sag endlich mal was und heul nicht immer. Jetzt singe ich dir was vor. Sie summte, trällerte, dachte sich Wörter aus. Bist du mal still, mein Bruder. Nicht weinen, mein Bruder. Sei still. Bei diesen beiden Wörtern, dieser Aufforderung, senkte sie ihre Stimme und wunderte sich, dass der kleine Bruder gehorchte, die Augen schloss und sogar einschlief. Zufrieden rannte sie ins Haus hinein. In ihm gab es eine Menge zu entdecken. Am liebsten öffnete sie Schranktüren oder zog Schubladen heraus. Es konnte passieren, dass sie zu weit ging und die Schubladen auf den Boden fielen. Sie wusste, dass es danach ein Donnerwetter gab. Mutter würde sie schimpfen und Vater ihr am Abend vor dem Schlafengehen eine Geschichte von der Neugier erzählen, die sie zügeln sollte. Aber die Neugier ist eben da und die Neugier ist kein Pferd.

Oft füllte sich das Haus mit Leuten, die von den Eltern beim Namen gerufen wurden – Henriette, Nathan, Josef, Recha, Dorothea –, für sie aber Tanten und Onkels waren. Sie redeten durcheinander, zerrten an ihr, lobten und tätschelten sie, bis sich alles beruhigte. Großmama Bella, Mamas Mutter, war extra aus Berlin zu Besuch gekommen, um den Enkel Felix willkommen zu heißen. Noch ehe sie sich den Bruder anschaute, rief sie: Könnt ihr mir das Fanny-Kind für eine Viertelstunde überlassen? Das machte sie ängstlich, weshalb der Vater ihr einen aufmunternden Schubs gab: Das ist eine Ehre für dich, Fanny, geh schon mit der Großmama. Klein und zierlich ging sie vor ihr her, und ihre Schritte waren nicht länger als die von Fanny. Sie setzte sich an den Teetisch, zeigte auf einen Stuhl und forderte sie auf, ebenfalls Platz zu nehmen. Das war ihr noch nie passiert. Vor lauter Aufregung rutschte sie neben dem Stuhl weg, bis sie mit einem Hüpfer zum Sitzen kam. Sie reckte sich und sah der Großmama erwartungsvoll in die Augen, in denen sie sich spiegelte. Großmama Bella beugte sich ein wenig nach vorn, ein Lächeln wanderte über ihr Gesicht, und Fanny fürchtete sich nicht mehr, sondern dachte, dass sie die Großmama eigentlich gernhabe.

Was denkst du?, fragte die alte Frau.

Fanny erschrak, weil sie annahm, sie könne Gedanken lesen.

Nichts! Sie schüttelte heftig den Kopf.

Großmama Bella kicherte. Entschuldige, ich bin manchmal schrecklich neugierig. Sicher findest du es merkwürdig, dass ich dich, die kleine Fanny, zu einem Gespräch bitte. Aber als Großmama maße ich mir das an, verstehst du?

Fanny nickte, der Großmama zuliebe.

Ich möchte erfahren, wie du über deinen neuen Bruder, den Felix, denkst. Ob du dich freust, dass er nun da ist, was du mit ihm vorhast.

Die Großmama wollte zu viel auf einmal wissen. Als Felix auf die Welt kam, noch winzig und eingewickelt in der Wiege lag, hatte sie sich wirklich gefreut. Jetzt konnte sie nur noch warten, bis sie mit ihm spielen und reden konnte.

Ja, ich hab den Felix lieb, sagte sie leise. Dass sie sich nicht ganz sicher war, merkte auch Großmama Bella. Sie legte die Hand auf ihren Mund, als halte sie ein Geheimnis fest, und antwortete: Das glaube ich dir, Fanny.

Etwas trotzig, und um die Großmama zu bestätigen, sagte sie: Er ist nämlich mein Bruder.

Zufrieden, so schien es Fanny, lehnte sich Großmama Bella zurück und wiederholte: Ja, er ist dein Bruder. Darum wollte ich mit dir sprechen. Du bist die ältere Schwester, Fanny, und wirst sie immer, ein Leben lang, sein. Du bist ihm voraus. Und manchmal, Kind, wirst du über ihn wachen müssen. So ist es. Sie nickte dem Satz nach.

Ich will aber warten, sagte Fanny und ließ die Beine baumeln.

Worauf? Wieder beugte die Oma sich nach vorn, lächelte. Und Fanny fand, dass sie ziemlich neugierig war.

Dass ich mit ihm spielen kann. Dass er mit mir redet. Dass er nicht bloß in der Wiege liegt, sondern mit mir rumläuft.

Mit einem Seufzer erhob sich Großmama Bella: Ja, warte darauf. Er wird wachsen und er wird dir gewachsen sein. Fanny bekam, als Oma Bella ihr mit einer leichten und duftenden Hand über den Hals fuhr, eine Gänsehaut.

Nebenan im Zimmer wurden sie erwartet, die Mama umarmte sie, als käme sie von einer gefährlichen Reise zurück.

1809 ist Fanny knapp fünf, und ich frage mich, wie ein Mädchen damals aufwuchs, wie es spielte, welche Spiele üblich, welche ihr erlaubt waren, ob sie Puppen besaß, ob sie Spaß daran hatte, sich zu verkleiden. Nach dem, was ich über die ersten Jahre der Mendelssohns in Hamburg las, die in ein Landhaus zogen, das Lea Mendelssohn enthusiastisch schilderte, geräumig, mit einem Balkon, von dem aus man auf die Elbe blicken konnte, nach dem, was ich weiß, fehlte es an nichts. Die Mendelssohns empfingen Gäste und erinnerten sich an die gemeinsame Zeit in Paris. Von den Kindern ist in den Briefen, die erhalten blieben, erst einmal wenig die Rede. Sie sind auf der Welt und gedeihen. Über ihre besonderen Gaben wird in Hinweisen an die Zukunft nachgedacht, wie in Leas Feststellung, Fanny habe »Bach’sche Fugenfinger«. Fanny wird erzogen, indem ihr der Vater die moralischen Begründungen für richtiges Verhalten darlegt, und sie erzieht sich selbst, indem sie Erwachsene nachahmt. Sie läuft der Mutter durchs ganze Haus nach, bewegt sich wie sie, bewegt sich anders, wenn sie Dora, der Kinderfrau, in den Garten oder in die Küche folgt, schlägt wie sie die Hände über dem Kopf zusammen und sagt manchmal Gnädige Frau anstatt Mama. Sie kennt auch viele Personen, über die die Eltern reden, beim Namen, manche sind ihr nicht ganz geheuer, weil der Papa sie so betont, als müsse man sich vor ihnen hüten, zum Beispiel Napoleon oder ein Marschall Mortier oder Senator Schultz, der sie sogar persönlich besucht und Fanny eigens begrüßt. Fast immer geht es um die Kontinentalsperre. Fanny stellt sich vor, dass Napoleon die Kontinentalsperre dem Papa ins Bankhaus geschickt hat, ein schreckliches Ungeziefer, über das er sich ärgern muss und das erst verschwinden wird, wenn die Engländer wieder mit dem Papa Geld tauschen dürfen. Mama ärgert sich über Fannys Aussprache: Das heißt nicht Küntünentsperre, sondern ganz richtig Kontinentalsperre. Fanny lässt sich das nicht ausreden. Sie findet das Wort auf ihre Weise ekliger. Wegen der Kontinentalsperre ziehen sie auch nach Berlin, Onkel Joseph und Tante Hinni ziehen mit. Vorher kommt noch Rebekka auf die Welt. Sie habe sich, findet Mama, beeilt, um noch Hanseatin zu werden.

Nun kann Fanny mit Felix schon reden. Sie hatte ihm, kaum merkte sie, dass er Wörter ausprobierte, das Reden beigebracht. Meine Fanny kann er schon sagen.

Sie trennte sich nur schwer vom Garten und vom Haus und von ihrem Zimmer. Von Dora musste sie sich verabschieden.

Vielleicht war es richtig, von Hamburg wegzugehen. Ständig breitete sich unter den Erwachsenen die Angst vor den Franzosen aus. Mitunter lärmten die auch auf der Chaussee vorm Haus. Dann erschien wieder ein Marschall, er hieß nun Davout, musste noch abscheulicher sein als der Marschall Mortier, und befahl Papa und Onkel Joseph, ihm Geld aus dem Bankgeschäft zu geben. Vater und Onkel Joseph saßen im Wintergarten, rauchten Zigarren, redeten leise in einer Geheimsprache, die nicht einmal Mama und Tante Hinni verstehen konnten, denn beide hatten, wie sie beteuerten, keine Ahnung von dem, was beraten wurde. Doch mit einem Mal waren Papa und Onkel Joseph verschwunden, einfach fort, und sie sollten ihnen nach Berlin nachkommen, um sie dort zu treffen.

Berlin ist meine Stadt, erklärte Mama. Dort gibt es einen Garten, wie ich keinen schöneren kenne. Freut euch drauf.

Tante Hinni schüttelte zu allem den Kopf, klagte über die grässlichen Franzosen und fürchtete alle Unannehmlichkeiten, die sie auf sich zukommen sah.

Ein Herr aus Vaters Bankhaus, er legte Wert darauf, ein Herr Oberbuchhalter zu sein, war aber gegen diese Anwandlung freundlich und tatkräftig und sorgte für den Umzug. Es wurde unauffällig gepackt, der Helfer aus der Bank schaffte Papiere her, die sie gegenüber Besatzungsbehörden ausweisen sollten, und an einem lauen Junimorgen, an dem die Luft sich nicht bewegte, stiegen und kletterten sie in die Kutsche, nachdem Mama darüber geklagt hatte, das Klavier zurücklassen zu müssen, sich aber selber Trost zusprach: An einem Klavier wird es uns in Berlin bestimmt nicht fehlen. Gerüttelt vom Wagen und kurz nach der ersten Station, auf der Fanny sich vor den vielen Leuten im Warteraum ängstigte, erzählte Mama, dass der Vater eine wunderbare Botschaft nach Berlin an die Singakademie Karl Friedrich Zelters geschickt habe, nämlich Handschriften, geschriebene Noten von Johann Sebastian Bach, die er auf einer Auktion ersteigert habe.

Auf die Fragen Wer ist Bach, Wer ist Zelter, wird sie sich bald selbst antworten können.

[Menü]

2. Etüde über den Berliner Anfang

Berlin ist laut. Fanny hört andere Stimmen als in Martens Mühle in Altona. Hier, in der Markgrafenstraße, dringt der Lärm von der Straße ins Haus. Es ist ein Geräuschteppich aus Menschenstimmen. Nach der langen Reise, den vielen Kontrollen unterwegs, ist sie ziemlich angestrengt, denn Mama hat ihr die winzige Rebekka anvertraut. Da Dora in Hamburg geblieben ist, muss sie sich um ihre kleine Schwester kümmern.

Nachts, im Wartesaal der Poststation, in dem sie nur mit Mühe Platz bekamen, als ihnen der Kutscher half, fiel Rebekka mit ihrem Geschrei und Gezeter auf, und Fanny fürchtete sich vor dem Zorn der Reisenden in ihrer Umgebung. Frauen bauten sich vor ihr auf und drohten, ihr Rebekka zu entreißen. Aber Mutter und Tante Hinni passten auf. Zur Unruhe, erklärten sie, gehöre die Unordnung. Dass die Uniformierten auf den Straßen, die Franzosen und die Verbündeten des Kaisers, Angst verbreiteten und jeder, der unterwegs war oder für ein paar Schritte seine Wohnung verließ, sich vorsehen musste, dass die Frauen, wenn die Kutsche angehalten wurde und Soldaten nach Papieren fragten, den Kindern vorher meistens die Hand auf den Mund legten und sie baten, kein Wort zu sagen, keinen Pfiff, bitte nicht.

Und nun, nun folgen ihnen Unruhe und Unordnung in die neue Wohnung. Kisten stehen im Weg, Kleider liegen über die Stühle geworfen, Schränke haben noch keine Türen, Kommoden keine Schubladen. Wie immer, wenn sie sich nicht zurechtfindet, erstarrt Fanny, reagiert mit Gleichmut, was ihre Mama aufbringt: Sie solle sich nicht gehen lassen, mit anpacken. Ich bitte dich, Fanny-Kind!

Sie beziehen das Parterre und die Familie von Onkel Joseph die erste Etage. Die von oben schaffen es schneller, denn die beiden großen Söhne von Onkel Joseph, Georg und Alexander, packen mit an, beherrschen, wie Tante Hinni versichert, die Situation. Das sagt sie vielleicht, findet Fanny, um Mama zu ärgern. Nur denkt die nicht daran, Möbel zu schieben, Bilder aufzuhängen und Teppiche auf- und wieder einzurollen.

Nachmittags erscheinen die Väter, gut gelaunt und erschöpft, sie erzählen von Gesprächen und Verhandlungen und davon, dass sie in Berlin ein Bankgeschäft gegründet haben, Joseph & Abraham Mendelssohn, die Hamburger Bank hätten sie schleunigst aufgelöst. Fanny hört angestrengt zu, denn sie fürchtet, vieles könnte sich ändern, die Franzosen könnten ihnen das Glück nehmen, auf das Papa, wie er sagt, immer setzt, auf das Glück, doch die beiden Väter wirken, obwohl sie immer wieder lachen und sich verständnisvoll zunicken, wie gejagt, sie erklären ihre Atemlosigkeit mit den lächerlichen Forderungen der Franzosen. Alles, jeder Wunsch, jede Handreichung koste Taler! Während sie zuhört, bewegt sie sich Schritt für Schritt auf die beiden Männer zu, als zöge ein Magnet sie an, und sie steht klein und schief zwischen ihnen, wird aber nicht bemerkt von den Frauen und Buben, die ebenfalls wissbegierig lauschen, denn es geht ja um die Zukunft aller, sie steht zwischen den Männern und wird, weil sie in sich geht, für alle unsichtbar, bis ein Kind aus einer entlegenen Ecke der Wohnung wütend und hungrig schreit, nicht die winzige Rebekka, sondern der Bruder Felix, er ruft die Mutter, Fanny fährt zusammen, schaut hoch zum Onkel, zum Papa, entschuldigend: Ich muss mich jetzt um Felix kümmern. Womit sie Mama zufriedenstellt und vor Eifer dem Pfarrer Stegemann gegen die Beine läuft, er wolle, erklärt er, sehen, ob sie denn zurechtkämen, schließlich habe er das Haus an die Herren Mendelssohn vermietet, die er nun begrüße, nicht ohne sich zu Fanny niederzubeugen: Nun, mein Fräulein, wohin des Wegs? Zum Felix, posaunt sie pflichtschuldig.

Den findet sie im Nebenzimmer, ganz für sich, umstellt von Kisten und Koffern, einer Herde, die ihn bedrängt, er schreit und wimmert, den Lockenkopf nass von Angstschweiß. Sie bahnt zwischen Kisten eine Gasse, bis sie den kleinen Bruder erreicht hat, ihn umarmen kann, mit dem Rocksaum seine Stirn trocknet: Was ist los? Wer hat dir wehgetan?

Niemand, heult der Knabe, und »Niemand« muss fürchterlich sein.

Niemand, fragt die Schwester so teilnahmsvoll, dass aus Niemand gleich Jemand wird.

Ja, niemand, schluchzt Felix. Er drückt sich an die Schwester, genießt ihre Umarmung. Nicht fortgehen, bittet er, hier gefällt es mir nicht.

Warte nur, verspricht sie, bald hast du dein eigenes Zimmer.

Bei uns in Hamburg war es schöner.

Sie küsst ihn auf die Stirn und kommt sich auf einmal sehr erwachsen vor. Hast du gesehen, im Zimmer zum Garten steht ein neues Klavier, von Bechstein, das wird dir gefallen.

Weiß die Mama es schon, fragt er, und sie antwortet mit einem altklugen Lächeln: Ach du, sie hat dafür gesorgt, dass es gleich da ist. Komm! Sie fasst seine Hand, zieht ihn hinter sich her, er bremst, hängt sich mit seinem ganzen Gewicht an ihren Arm und macht zum Spiel, was ihr ernst ist.

Ich will nicht.

Sei nicht albern, Felix.

Ich möchte aber allein sein.

Er bockt. Sie kann ihn nicht verstehen. Er ist eben doch noch klein, sagt sie sich, obwohl er manchmal vernünftig redet und sogar mit Wörtern spielt.

Du hast geweint, weil du dich allein fühltest.

[Menü]

3. Etüde über Aufbrüche

Sie kann schon lesen. Mama hat es ihr beigebracht, und auch ihre Neugier auf Bücher sorgte dafür. Sie kann auch Noten lesen. Manchmal fällt es ihr schwer. Wenn sie neben Mama am Klavier sitzt und die Noten umblättern soll. Das gelingt ihr nicht immer. Manchmal spielt Mama viel zu schnell. Es kommt vor, dass sie weitersingt, was sie gehört hat, oder sich ans Klavier setzt und nach Tonfolgen und Melodien sucht.

Oft trippelt Felix hinter ihr her, baut sich neben dem Klavier auf, fährt mit seinen kleinen Händen über die Tasten, dass es klingt, als wehe ein Tönewind. Er schafft es auch, in ihrer Nähe zu bleiben, wenn sie sich unsichtbar machen will, schnell aus einem Zimmer ins andere huscht, sich zwischen Schrank und Kommode kauert und die Kinderfrau nicht rufen hört; immer bleibt ihr der kleine Quälgeist, der allerliebste Lockenkopf, auf den Fersen: Nicht fortlaufen, Fenchel!

Wenn ihn das Bauchweh plagt, brüht Mutter Fencheltee auf. Den muss Fanny ihrem Bruder servieren: Hier kommt dein Fencheltee. Sie saugen beide den duftenden Dampf durch die Nase: Fenchel! Einmal brachte Felix, wie oft, alles durcheinander: Da bringst du mir ja meinen Tee, Fenchel. Fenchel, das hört sich an wie Fanny, die duftet. Fenchelfanny. Fannyfenchel.

Fanny weiß, dass die Mutter ein Geschwister erwartet, wahrscheinlich einen Bruder für Rebekka, meint sie. Felix jedoch weiß es noch nicht.

Sie läuft in den Garten, der viel kleiner und enger ist als der in Hamburg. In der Gartenhütte hat sie Noten versteckt und ein Buch, in dem sie immer wieder liest: »Robinson«. Ist ihr danach, liest sie Felix vor und er darf ihr Freitag sein.

Auf die Straße soll sie nicht. Wenn, dann nur in Begleitung von Vater und Mutter oder Tante und Onkel. Ergibt sich die Gelegenheit, schließt sich einer der Cousins aus dem oberen Stock ihr an. Ihr gefällt es, auf der Straße zwischen hohen Häusern zu spazieren. Unter den Linden, über den Gendarmenmarkt. Meistens bittet sie ihre Begleiter, rund ums Königliche Schauspielhaus zu gehen. Manchmal kann sie, wenn das Orchester probt, Musik hören, und sie tanzt dazu, zum Ärger der Jungen: Das fällt auf, Fanny. Onkel Joseph habe gebeten, sie sollten sich zurückhalten und auf keinen Fall provozieren, sie seien nämlich Juden.

Sie fragt Vater, was denn Juden seien.

Juden hätten eine Religion wie die Christen und wie die Muselmänner. Sie würden in ihre Religion hineingeboren. Wichtig sei es, die andern nicht zu verachten, zu verspotten, sie verstehen zu wollen. Das nenne man Toleranz. Über die habe sein Vater, Moses Mendelssohn, nachgedacht. Dein Großvater! Wir sind Mendelssohns!

Im Oktober kommt Rebekkas Bruder auf die Welt. Er soll Paul heißen. Die Eltern haben sich vorgenommen, ihn christlich taufen zu lassen, gleich zusammen mit seinen älteren Geschwistern. In einem Aufwasch, sagt Tante Hinni despektierlich.

Sie läuft spielend, lernend und fragend in ihre neue Existenz hinein, und ich frage mich, wie ihr der andere, neue Glauben erklärt wird und ob sie überhaupt viel vom alten Glauben weiß. Vermutlich hat der Vater, Abraham Mendelssohn, sie vorbereitet. Die Mutter, Lea, war mit Konversionen, deren Schwierigkeiten und Erleichterungen, vertraut: Einer ihrer Brüder, Jakob, hatte den evangelischen Glauben angenommen. Moses Mendelssohn lebte nicht mehr. Seine Kinder lasen seine Schriften, ihre Frömmigkeit gründete sich auf der Aufklärung. Die Väter und Großväter hatten sich Privilegien vom König errungen und erkauft, zum Beispiel damit, dass sie, bemessen an ihren Vermögensverhältnissen, der Königlichen Manufaktur Porzellan zu einem guten Preis abnehmen mussten. Oft sind sie und ihre Kinder auf der Straße beschimpft und verspottet worden. »Hepp hepp, Jud verreck!« Mit dem »Hepp hepp« wurden sie gezeichnet. Ihr Vermögen schützte sie. Es trug ihnen freilich auch Neid und Verdächtigungen ein. Wer so unter Druck steht, gesellschaftlich ausgemustert wird, ist bemüht, sich anzupassen. In Hamburg wie in Berlin besuchten die Mendelssohns so gut wie nie eine Synagoge. Die jüdischen Feste wurden nicht gefeiert. Nicht der Sabbat, kein Chanukka, sondern Weihnachten und Ostern. Gebetet wurde bei Tisch und abends vor dem Schlafengehen. Es war der eine Gott der Christen und der Juden, der angesprochen wurde. Es war Jahve und es war der Gott Johann Sebastian Bachs, den Abraham und Lea Mendelssohn verehrten und der das musikalische Denken von Felix und Fanny wesentlich bestimmte.

Muss ich noch klein werden für die Taufe, fragte sie. Der Felix auch? Rebekka und Paul nahm sie aus. Ihr Eifer rührte die Eltern. Ob sie dann richtig evangelisch sei? Ob sie dann die Bibel lesen müsse oder ein Gedicht auswendig lernen? Oder ein Lied? Oder einen Choral? Bin ich dann fromm, fragte sie. Ihr Vater gab ihr auf alles Antworten: Getauft werden könne jede und jeder in jedem Alter, wenn er das nur wünsche, wenn es ihm ernst sei.

Aber Rebekka könne noch gar nicht wissen, wie ernst es ihr sei, evangelisch zu werden. Sie merkte, dass ihr Vater sich freute über ihre Widersprüche.

Die kleinen Kinder werden ungefragt dem Lieben Gott geschenkt, erklärte er nach einem Zögern. Sie saßen sich im mütterlichen Salon an einem Nähtisch gegenüber. Abraham Mendelssohn etwas schwer und ungelenk; das Mädchen auf dem Sprung.

Da du lesen kannst, Fanny, versuch’s mit der Bibel, oder lasse sie dir von Mama vorlesen oder von mir.

Ich kann schon lesen, sagte sie sehr bestimmt.

Vielleicht brauchst du aber Erklärungen.

Dann frag ich dich.

Die Schneiderin kam ins Haus. Sie sollte ein Taufkleid bekommen. Mutter rief nach ihr: Fanny! Sie flüchtete in den Garten, verkroch sich in der Laube, hinterm Gerätekorb. Sie fürchtete, mit dem Kleid anders zu werden. Erleichtert hörte sie, dass Felix ebenfalls für die Zeremonie eingekleidet werde. Sie blieb also nicht allein.

Die Vorbereitungen trieben sie um, sie ersann Spiele für Felix und sich, zog Rebekka im Wagen hinter sich her, redete ins Blaue und setzte sich, zum Erstaunen der Mutter, oft ans Klavier, und Vater meinte, wenn er abends aus dem Geschäft kam: Sie spielt von Tag zu Tag besser.

Weihnachten 1815 entdeckte Fanny, dass Jesus, Maria und Josef Juden gewesen seien. Wie wir! Mit diesem knappen Nachsatz, diesen beiden kurzen Wörtern, versetzte sie die festlich gestimmte Gesellschaft – auch die Familie von oben war geladen – in ein nachdenkliches Schweigen.

Sie war noch nicht ganz elf.

Felix war sechs und, unter der Teilnahme der ganzen Familie, gerade in eine Knabenschule gekommen.

Rebekka war fünf.

Paul drei.

Es war noch kühl, Ende März, es könnte aber Frühling werden, wie Tante Hinni, die immer zuversichtlich war, voraussagte. Die Kutsche wartete. Mutter und Kinderfrau halfen ihnen beim Anziehen, immer zerrten große Hände an ihnen, ständig wurden sie beruhigt und zur Ordnung gerufen: Halt still, Fanny! Felix, hast du saubere Hände? Setz dich bitte mal hin, Rebekka. Wer nimmt mir den Paul ab?

Plötzlich rief Vetter Benjamin, dass die Droschke vorgefahren sei. Sie wurden hinausgetrieben vors Haus. Paul war zu kurz, er musste in die Droschke gehoben werden. Fanny und Felix schafften es, sie zu erklimmen. Paul blieb auf den Armen von Mama. Sie hatten Platz auf einer Bank, Fanny und Felix nahmen Rebekka in ihre Mitte. Aufgeregt rieben sie sich aneinander.

Passt auf eure Kleider auf!

Dürfen wir auch singen, fragte Rebekka. Als sie von den Eltern erfuhr, dass selbstverständlich gesungen werde, ein ganzer Chor zu hören sei, fing sie schallend an: »Ein Männlein steht im Walde!« Fanny hielt ihr den Mund zu, und Felix rief sie streng und besserwisserisch zur Ordnung: In der Kirche werden nur Choräle gesungen. Zum Beispiel »Geh aus mein Herz und suche Freud«.

Fanny fing gleich an zu summen.

Sie fuhren quer durch die Stadt. Zuerst kannte Fanny sich aus, schließlich wusste Felix besser Bescheid. Die Kirche, die Jerusalemskirche, erwartete sie, ausladend und ohne Turm. Den gab es schon seit hundert Jahren nicht mehr. Das ist unsere Kirche! Rebekka zog ein ernstes Gesicht, schob die Unterlippe nach vorn und sah auf den Bau, dessen Tor weit geöffnet stand.

Ich bin, ohne es zu ahnen, dort gewesen. Habe das Hochhaus betreten, das nun an der Stelle der alten Kirche steht, die Schinkel, zwanzig Jahre nach der vierfachen Kindertaufe der Mendelssohns, umbaute und mit einem Turm versah. In diesem Hochhaus befindet sich heute der Springer-Verlag und unweit von ihm wurde im Winkel von Markgrafen- und Lindenstraße im März 2001, also im Taufmonat der Mendelssohn-Kinder, eine neue Kirche eingeweiht, die nun, direkt neben dem jüdischen Museum als christlich-jüdische Begegnungsstätte dient – als setzten sich hier die Gedanken und Gespräche der Mendelssohns fort.

»Wir, Deine Mutter und ich, sind von unseren Eltern im Judentum geboren und erzogen worden und haben, ohne diese Form verändern zu müssen, dem Gott in uns und unserem Gewissen zu folgen gewusst. Wir haben Euch, Dich und Deine Geschwister, im Christentum erzogen, weil es die Glaubensform der meisten gesitteten Menschen ist und nichts enthält, was Euch vom Guten ableitet«, schrieb Abraham Mendelssohn an seine Tochter Fanny, ehe sie konfirmiert wurde, also ein paar Jahre nach dem Taufakt in der Jerusalemskirche, doch es hätte ihr Taufspruch sein können, beglaubigt von Großvater Moses und der Gestalt, in die sein Freund Lessing ihn verwandelt hatte: Nathan.

Sie nehmen sich an den Händen. Vater und Onkel Joseph flankieren die junge Meute. Fanny atmet tief ein, wie immer, wenn ihr mulmig oder feierlich zumute ist. Felix tadelt sie wegen des eigentümlichen Geräusches. Im Mittelgang zwischen den Bänken reißt sich Rebekka los, und Felix stellt ihr nach: Nicht weglaufen!, ruft er und zieht die Aufmerksamkeit der ganzen Gemeinde auf sich. Pfarrer Stegemann, der sie in letzter Zeit öfter besuchte, kommt ihnen mit ausgebreiteten Armen in seinem schwarzen Rock, wie eine große Fledermaus, entgegen. Sie dürfen nach vorn in die erste Bank, gegenüber dem Taufbecken.

Da wirst du reingesetzt, Felix fasst Rebekka am Arm und zeigt auf das Becken. Worauf die kleine Schwester zu heulen beginnt und Mama sie nur mit Mühe beruhigt. Der Chor hilft ihr dabei, denn nun kann Rebekka mitsingen. Sie rutscht von der Bank, drückt die Fäuste an die Brust, öffnet und schließt den Mund, als singe sie tatsächlich.

Als die Orgel ihren Part übernimmt, sagen Fanny und Felix wie aus einem Mund: Bach!

Fanny hat unter Anleitung ihrer Mama die Präludien aus dem »Wohltemperierten Klavier« geübt und sie wiederum Felix gelehrt. Sie hatten sich eingehört. Abends, sobald er für eine Weile zu ihr ins Bett schlüpfen durfte, sangen sie Kanons nach Bach, zum Staunen Papas, der es aufgegeben hatte, ihnen vorzulesen, sobald sie sich vorsangen.

Der Pastor spricht so, als wolle er gleich anfangen zu singen. Die Wörter liegen schwer auf ungesungenen Noten. Unerwartet ruft er die Eltern und die Paten auf, sie möchten nach vorn zum Altar kommen. Dort stehen sie, in schwarzen Futteralen steckend, nebeneinander und müssen auswendig das Glaubensbekenntnis sprechen. Fanny hat es mit ihrer Mutter gelernt, sich die Sätze schließlich gemerkt. Leise redet sie mit: »Ich glaube an Gott den Vater, den allmächtigen Schöpfer des Himmels und der Erden. Und an Jesum Christum, Gottes eingebornen Sohn.«

Diesen Satz kann sie nicht zu Ende sprechen, ohne zu fragen: Warum Jesum? Das ist doch Jesus. Die Erklärung, es handle sich bei der Endung um den lateinischen Akkusativ, den Martin Luther bei der Übersetzung übernommen habe, akzeptierte sie noch, doch das »eingeboren« wollte ihr nicht einleuchten. War Jesus ein Eingeborener? Die gab es nur in fremden Ländern.

Schon sind sie weiter, beim Heiligen Geist und der Vergebung der Sünden, der »Auferstehung des Fleisches«, bei der es sie jedes Mal schaudert, und beim Amen.

Amen. Das sagt sogar Rebekka mit.

Die Gemeinde singt von Neuem. Hier kennt sie die Worte nicht. Bach, sagt sie, um sich zu bestätigen. Paul Gerhardt, berichtigt Felix. Sie boxt ihn in die Seite: Woher weißt du das, fragt sie empört und darum laut, und Papa vorn vor dem Pastor wirft einen mahnenden Blick über die Schulter, den Fanny aufnimmt. Sei leis, flüstert sie sich zu.

Der Pastor fragt, und seine Stimme hallt noch stärker im Kirchenraum: Familie Mendelssohn, sind Sie bereit, Ihre Kinder taufen zu lassen, dann antworten Sie mit einem deutlichen Ja. Fanny findet, dass das Ja des Vaters deutlicher ausfällt als das von Mama. Ja.

Obwohl der Pastor die Eltern nicht auffordert, die Kinder von der Bank zum Taufstein zu holen, gehen sie zu ihm. Das war mit ihm besprochen. Paul beginnt zu schluchzen. Fanny geht Schritt für Schritt neben der Patentante her. Sie trägt Paul in ihren Armen und bläst ihm ins Gesicht. Das mochte er sonst, doch die Kirche scheint ihm wohl zu groß.

Sie weiß vom Vater, dass ihr Taufname Cäcilie sein wird. So heiße die katholische Schutzheilige der Musik.

Felix bekommt die Taufnamen Jakob Ludwig. Er steht neben ihr, sie spürt, dass er zittert, wie sie auch. Ihr kleiner Bruder. Eigentlich ist er ihr voraus. Er darf zur Schule gehen. Sie nicht. Mama hat ihm einen Musiklehrer versprochen. Sie nimmt sich vor, auf den zu bestehen, auch wenn sie sich auf jede Stunde bei Mama freut.

»Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes« gießt der Pastor aus einem Krügchen ihr Wasser übers Haar. Es rinnt in den Hals, in einem dünnen Rinnsal den Rücken hinunter. Jetzt heißt sie Fanny Cäcilie. Paul kreischt noch mehr, als ihm das Taufwasser übers Gesicht läuft, und Rebekka hopst, schüttelt sich und sagt laut: Danke! Worauf Mama den Kopf schüttelt. Der Pastor lächelt und sagt ebenso laut, anscheinend zum Vergnügen der ganzen Gemeinde: Bitte!

Sie dürfen, nach einem Wink des Pastors, zurück in die Bank. Noch einmal dröhnt die Orgel Bach. Der Pastor hebt die Hände, segnet die Gemeinde, und während die Orgel Läufe ausprobiert, gehen sie eng nebeneinander, als brauchten sie Halt, durch den Mittelgang, angestarrt von den Leuten, hinaus aus der Kirche. Dort wartet die Droschke auf sie, und Paul beginnt wieder zu schluchzen.

[Menü]

4. Intermezzo: Buchstaben wie Noten

Pass auf Felix auf, bittet Lea, und Fanny ruft nach ihm. Er ist schon wieder unterwegs. Felix!, ruft sie. Er versteht ihr Rufen als den Anfang eines Spiels, wie immer. Von irgendwo, aus dem Flur, aus dem Treppenhaus, zwischen den Schränken im Salon, gibt’s einen Laut, ein Quietschen, ein Brummen, ein Tröten. Er schafft es, die Geräusche zu vervielfältigen, an mehreren Orten zu sein. So lernt sie das Haus in der Markgrafenstraße kennen. Die Ecken, in denen das Licht sich sammelt, und die Ecken, die im Schatten auskühlen. Felix ist viel schneller auf den Beinen gewesen als du, stellt Mama fest. Jungen suchen die Bewegung. Seit sie in Berlin sind und Felix auf der Welt ist, hat sich ihre Welt verändert. Der kleine Felix verlangt alle Aufmerksamkeit der Familie, und damit auch sie zur Kenntnis genommen wird, muss sie sich des Bruders annehmen.

Sie sucht ihn, und er meldet sich mit überraschenden Geräuschen. Sie folgt ihnen und findet ihn nicht. Dann, so will es die Regel, die sich im Lauf der Spiele gefestigt hat, dann setzt sie sich im Musikzimmer ans Klavier und spielt, was ihr einfällt. Nichts zieht ihn mehr an als die Musik. Sie horcht, spielt, macht den Rücken rund und wartet, bis die Flügeltür knarrt und das Parkett knirscht. Er schleicht sich an. Gleich wird er seine Arme um sie schlingen, fest, und sein Gesicht in ihren Nacken drücken. Sein Atem kitzelt. Lass es, kichert sie. Sie windet sich aus seiner Umarmung, dreht sich zu ihm und hält ihn von sich weg. Jetzt hab ich dich!, muss sie, so endet das Spiel, sagen. Womit sie ihm erlaubt, was die Eltern längst erlaubt haben, dass er Klavier spielt. So, wie sie es ihm beigebracht hat. Die Tonleiter, Sekunden und Terzen. Jetzt spiel ich das Franzosenlied, erklärt er und wiederholt, womit er schon die Eltern und Erzieher in Erstaunen versetzte, ein Liedchen, das die französischen Soldaten oft sangen, von dem er nur ein Wort kennt: Bong schur. Das ist meine Musik für den Kaiser Napoleon.

Über den Kaiser wurde in letzter Zeit viel geredet, vor allem von Onkel Joseph. Ein Vermögen habe der Kaiser ihnen abgerungen, vor allem um seinen Feldzug nach Russland zu finanzieren. Zehntausend Taler. Das Geld würden sie nie zurückbekommen. Der Kaiser jedoch kam geschlagen zurück, und seine Soldaten ziehen noch immer durch die Stadt, verhungert und verprügelt. Felix hat auch gelernt, einen Marsch zu spielen. Wenn er ihn spielt, pflegt er laut vor sich hin zu reden: Der Kaiser, der Kaiser Napoleon.

Er sitzt auf Fannys Schoß, und sein Körper strafft sich. Er schlägt mit den Füßen im Takt gegen ihre Beine, die sie vorsichtig zurückzieht: Nicht so toll, Felix!

Einmal hat Lea sie im Spiel gestört, am Schluss, als Felix den Kasten traktierte. Ich muss euch bitten, das Zimmer zu verlassen, denn Runge kommt zu Besuch. Sie wussten, wer gemeint war, ein Maler, den der Vater sehr schätzte. Der Runge kommt zu Besuch. Felix versuchte eine Variation des Franzosenlieds. Er gab dem auffordernden Satz der Mutter ein vertracktes Echo: Der Bunge kommt zu Geruch!

Sei nicht albern, schimpfte Lea. Er wehrte sich. Ich bin nicht albern. Der Runge kommt zu Besuch, der Bunge kommt zu Geruch! Verblüfft musterte Lea ihren Sohn und meinte: Das muss ich deinem Vater erzählen.

[Menü]

5. Etüde über Gnade

Sie spielte gern vor. Ihr Papa wünschte es sich. Mama brachte ihr das Klavierspiel bei. Manchmal stritten sie sich, wer Haydn richtig verstanden habe, wie Mozart gespielt werden solle, dann wusste Felix es besser, setzte sich ans Klavier und duldete keinen Widerspruch, im Gegenteil, er versprach, eine Fantasie für sechs Hände sich auszudenken und sie müssten zu dritt auf einer Bank sitzen. Aber bitte, so gut wie keine Übergriffe, forderte er, sich vor den beiden Damen verbeugend, ein Artist von sieben Jahren.

Obwohl Felix nach Meinung des Vaters in der Musik große Aussichten habe, obwohl er, wie Fanny fand, allzu sehr gehätschelt und gefördert wurde, obwohl sie inzwischen nicht mehr besser Klavier spielte als er, durfte sie beinahe jede Woche zu Oma Bella Salomon, Mutters Mutter, in das große Haus an der Spree (und manchmal in den Garten, den Lea immer wieder als ihr Kinderparadies beschwor), um vorzuspielen. Vorzugsweise Bach, denn Oma Bella, die Klavier mit Laune und Finessen beherrschte, und bei der Lea das Klavierspiel lernte, denn Oma Bella gehörte zu einem Kreis von Musikfreunden, die, wie sie Fanny oft und gerne erzählte, die Erinnerung an das Werk des großen Meisters wach hielten. Mama begleitete sie stets in der Kutsche zur Großmama. Unterwegs unterwies sie Fanny, wie sie sich verhalten und wie sie Großmama Bella schonen solle, denn sie rege sich leicht auf. So erfuhr sie, dass die Großmutter noch – unbeirrt!, wie Mama betonte – an dem Glauben der Väter festhalte, ganz aus dem Geiste Samuel Hitzigs und Moses Mendelssohns, beider Großväter, und dass sie Onkel Jacob, ihren dritten Sohn, verflucht habe, weil er sich mit sechsundzwanzig Jahren evangelisch taufen ließ und sich nach der Meierei Bartholdy, die zum Hitzigschen Besitz zähle, nannte. Fanny hörte aufmerksam zu und sagte erschrocken: Aber wir sind doch auch evangelisch getauft. Lea zog sie an sich: Deswegen solltest du jedes Gespräch über die Taufen vermeiden, Kind.

Nein, sie wollte nicht unbedingt von Oma Bella, die sie sehr gern hatte, verflucht werden. Aber Bach, den die Oma so schätzte, war eben auch evangelisch gewesen. Über den konnten sie reden, ohne dass sich die Großmutter aufregte.

Sie wurden von einer Bedienerin empfangen, dann erschien Oma Bella, klein und dunkel, das Häubchen etwas verrutscht auf dem Haar und ein Buch in der Hand. Sie umarmte Lea, hielt sie von sich weg, schaute sie prüfend an. Das tat sie jedes Mal, und jedes Mal beschloss sie die Handlung mit dem Satz: Etwas müd schaust du aus, Tochter.

Sie zog Fanny an sich, drückte ihren Kopf gegen die Brust. Der Stoff duftete nach Lavendel. Fanny musste ihr erst vorlesen, danach vorspielen.

Der Nachmittag, der sich mitunter dehnte, wurde im Wintergarten beschlossen mit Tee und Gebäck für Oma Bella und Saft und Keksen für Fanny. Wenn noch Zeit war, nahm sie die Oma mit in den Garten, zu ihrem Lieblingsplatz. Hand in Hand spazierten sie auf der Pappelallee von Schatten zu Schatten bis zu dem Freilichttheater, in dem steinerne Figuren ein Stück spielten, wahrscheinlich von Euripides, sagte Oma Bella, wobei sie die Arme hob und einen ellenlangen Satz in einer fremden Sprache deklamierte.

Bei schlechtem Wetter schlug Oma Bella nach dem Vorspielen eine Kostümierung vor. Sie suchten das Ankleidezimmer auf, einen Raum, dessen Mitte eine rot gepolsterte Bank einnahm, auf die Oma sich setzte, nachdem sie die Schränke geöffnet und auf einem Stuhl ein paar Kleider – die trug deine Mama, als sie so alt war wie du – und zwei oder drei Hüte – die müssen dir doch stehen! – ausgelegt hatte. Sobald Fanny sich kostümiert hatte, stellte sie sich vor den großen, prächtig gerahmten Spiegel und sah sich als Bild, in einem etwas zu engen, doch sehr ansehnlichen Kleidchen und mit einem enormen Damenhut auf dem Kopf. Sie machte einen Knicks und rührte sich danach nicht mehr, damit sie das Bild bleibe und Oma Bella die Gelegenheit hatte, zu applaudieren und sich »sattzusehen«.

Während sie sich betrachtete, über Omas Freude sich freute, die Reglosigkeit nur mit einigen wenigen Grimassen unterbrach, die Großmutter hinter sich im Spiegel sah, einen Menschen, den sie besonders liebte und auf den sie sich vor jedem Besuch freute, fragte sie sich, weshalb gerade Oma Bella sich so schrecklich über die evangelischen Taufen ärgerte und warum sie nicht darüber sprechen durfte. Und warum sie auf Omas Frage, ob sie sich auf die Bat Mizwa vorbereite, nicht antworten konnte, und weshalb das Schweigen, das dann zwischen ihnen ausbrach, sie peinigte und die Großmutter sichtlich traurig machte.

Fanny war dem Onkel Jacob Bartholdy nur einmal begegnet. Er hatte ihr Eindruck gemacht, denn er kannte sich in der Musik und in der Malerei gut aus, trug in mehreren Sprachen Gedichte vor und war, wie er von sich sagte, »in der Welt zu Hause«. Vielleicht, weil ihn Großmutter Bella verflucht und verstoßen hatte. Fanny fand es furchtbar, verstoßen zu werden, und verstoßen wurden, nach ihrer Kenntnis, nur Menschen in der Bibel, im Alten Testament.

Seit einiger Zeit brillierte Fanny mit Präludien aus Bachs »Wohltemperiertem Klavier«. Sie hatte sie zuerst mit ihrer Mama, ihrem Klavierlehrer Ludwig Berger und dann mit dem neuen Hauslehrer Stenzel eingeübt und ihren Papa an seinem Geburtstag damit überrascht. Einige jüngere und ältere Personen aus der Verwandtschaft hörten zu. Cousine Rebekka Meyer fand Felix, der nach Fanny auftrat, »engelschön«, Fanny hingegen »etwas stark altklug«, was den Tiefsinn ihres Spiels nicht minderte.

Oma Bella hatte von ihrem gloriosen Erfolg gehört und wünschte, dass sie ihr ebenfalls den Bach vorspielte. »Auswendig«, versicherte Fanny und führte es der Großmutter vor. Wie jedes Mal, wenn sie mit dem ersten Präludium begann, hatte sie den Eindruck, sich auf eine lange und wunderbare Reise zu begeben. Wieder war sie unterwegs und in einer ganz anderen Stimmung. Oma Bellas Klavier sprach anders mit ihr als das zu Haus. Die Zeit zog sich zusammen. Einmal, in der Pause zwischen der 16. Fuge und dem 17. Präludium, rief die Großmutter: Ich habe Lea einen Boten geschickt, dass sie dich etwas später abhole. Fanny nickte und setzte ihren Vortrag fort. Zum Schluss spielte sie die Fuge zur Nummer 24. In h-Moll. Es war ihr Abschiedslied. Mit Schwung drehte sie sich auf dem Klavierschemel zu ihrer Großmutter um. Die saß da, den breitkrempigen Hut auf dem Schoß, den Fanny vorher mit Lust aufprobiert hatte und der ihr so gut stand. Wahrscheinlich möchte sie ihn ihr schenken. In ihren perlgrauen Augen standen Tränen, die sie mit einem Tüchlein abfing. Stockend sagte sie: Es ist ein Wunder, Fanny. Sie erhob sich, legte den Hut achtlos auf den Tisch und kam auf Fanny zu, umarmte sie. Fanny legte den Kopf an ihre Brust und hörte ein aus der Tiefe steigendes Schluchzen.

Weil du mich glücklich gemacht hast, Kind, darfst du dir etwas von mir wünschen, sagte sie über Fannys Kopf weg. Sie drückte sich noch fester an die Großmutter, dachte: Bloß nicht den Hut. Und wünschte, was sie schon eine Weile plagte: Kannst du wieder gut mit Onkel Jacob sein, Großmutter Bella? Kannst du ihm verzeihen und verstößt du ihn nicht mehr?

Das Schluchzen ging in einen Seufzer auf. Die Oma drückte sie noch fester, und Fanny hatte den Eindruck, ihr Wunsch habe die alte Frau erlöst.

[Menü]

6. Etüde mit Gefühlen

Sie können streiten, dass die Fetzen fliegen. Fanny soll, hat Mutter ihr nahegelegt, auf Felix aufpassen. Er sei mitunter unvorsichtig und vorlaut und im Spiel auch ungebärdig.

Fanny passt auf, er widersetzt sich, foppt sie, und wenn er es zu arg getrieben hat, gibt er klein bei, nimmt sie in die Arme und fesselt sie auf diese Weise. Er denkt schnell, lernt schnell, spricht schnell, alles um eine Spur schneller als sie. Und er hat den Vorteil, als Junge die Aufmerksamkeit des Vaters bei jeder Gelegenheit auf sich zu ziehen, gefördert zu werden, obwohl Lea Mendelssohn es durchgesetzt hat, dass beide gleichzeitig und im gleichen Stoff von ihr und auch vom Vater unterrichtet werden.

Felix hat nach zwei Jahren die »Lehr-, Pensions- und Erziehungsanstalt von Dr. Messow« hinter sich, kann, stolz auf Erfolge und pädagogisches Lob, die Anstalt verlassen und sogar einen seiner Lehrer, den Universitätsdozenten Gustav Stenzel, mitbringen: Der wird Hofmeister, Hauslehrer. Ein blonder, dürrer, bleichhäutiger Besserwisser, der bald allen auf die Nerven geht. Nur Felix nicht. Er betet Stenzel an. Fanny schimpft ihn, wenn er seine Zuneigung zu seinem Lehrer übertreibt, Stenzels Papagei. Stenzel sagt, Stenzel meint.

Sagt er und meint er nicht allzu lang. Lea Mendelssohn erträgt die Abhängigkeit ihres Sohnes von Stenzel nicht, ihrem Mann hingegen gefällt es, wenn Felix mit Stenzels Hilfe Wissen häuft. Fanny wehrt sich. Wenn der Lehrer, der sie ja beide unterrichten soll, sich mit Felix in eine Unterhaltung über Reiz und Eigensinn der Tonarten vertieft, schließt er das Mädchen aus. Schon darum ergreift Lea für ihre Tochter Partei und überredet ihren Mann, dass Gustav Stenzel gegen das Geschrei von Felix aus seiner Aufgabe entlassen werde. Ihm folgt, etwas gebeugt und zu einem Bauch neigend, leise sprechend, Carl Wilhelm Ludwig Heyse, firm in Latein und Griechisch, kundig auch in der Musik. Er erkennt die Intelligenz und Begabung beider Kinder und verteilt sein Wissen gerecht.

In der großen Mendelssohnfamilie wird über Fanny und Felix geredet, werden Briefe geschrieben, Voraussagen getroffen, Ahnungen beschworen. Wahrscheinlich wird aus Felix ein berühmter Musiker. Was hingegen aus Fanny werden soll, ist allen Tanten und Onkeln, auch Großmama Bella und den Eltern, klar: Sie wird, wenn auch ein bisschen schief und öfter störrisch, einen Mann finden, der ihr gewachsen ist.

Fanny ist zwölf und Felix acht. Sie gehen miteinander um wie kleine Erwachsene. Es sind erwachsene Erwartungen, die sie sich und anderen erfüllen sollen. Lese ich in den Briefen beider, höre ich sie reden, altklug in Floskeln, nur dann hitzig und unverhohlen, wenn es um ihre Vorlieben geht, um die Spiele im Garten, im Baumhaus, um die Besuche in der Singakademie, um die Frage, wer im Bass oder im Diskant sitzt beim Vierhändigspielen.

Er hat Locken, sie hat keine. Er darf sich mit ihr balgen, sie sich nicht mit ihm.

Hör doch auf, Felix.

Du magst mich nicht.

Doch.

Nein.

In solchen Wortwechseln kommen sie einander nah, spielen mit ihren Ängsten, spielen ihre Gefühle aus.