Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Carl Ueberreuter Verlag GmbH

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

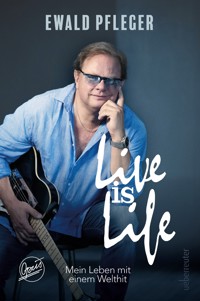

Ewald Pfleger, Gitarrist, Musikproduzent, Autor und Komponist von »Live Is Life« ist Gründungsmitglied der Rockband Opus gibt in seinem Buch nicht nur die Antwort auf die Frage »Live Is Life oder Life Is Live?«. Er erzählt seinen Werdegang vom Kinderdorfkind zum gefeierten Rockstar, über den atemberaubenden Aufstieg von Opus, wie das Lied sein Leben veränderte und er erklärt die eigentliche Bedeutung des Titels »Live Is Life«. Das Buch ist eine spannende Zeitreise durch über vierzig Jahre österreichische Musikgeschichte sowie eine Liebeserklärung ans Musikmachen samt vielen Anekdoten aus der Branche. So zu Beispiel über die erste Aufnahme von »Live Is Life«: Das Lied erlebt auf einem burgenländischen Fußballplatz zuerst ein Hoppala und geht dann von dort aus rund um die Welt. Seit mehr als vierzig Jahren singen Menschen auf allen Kontinenten diesen Ohrwurm. »NaNa Nanana …«

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 319

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danke, dass Sie sich für unser Buch entschieden haben!

Sie wollen mehr über uns & unsere Bücher erfahren, über unser Programm auf em Laufenden bleiben sowie über Neuigkeiten und Gewinnspiele informiert werden?

Folgen Sie

auch auf Social Media

& abonnieren Sie unseren Newsletter

Über das Buch

Ewald Pfleger, Gründungsmitglied der Rockband Opus, Gitarrist, Musikproduzent, Autor und Komponist von „Live Is Life“ erzählt seinen Werdegang vom Kinderdorfkind zum gefeierten Rockstar, über den atemberaubenden Aufstieg von Opus, wie das Lied sein Leben veränderte und er erklärt die eigentliche Bedeutung des Titels „Live Is Life“.

Eine spannende Erinnerungsreise in die große Zeit des Austropop mit Stars wie S.T.S., Wolfgang Ambros, Falco sowie eine Liebeserklärung ans Musikmachen samt vielen Anekdoten. So zum Beispiel über die erste Aufnahme von „Live Is Life“: Das Lied erlebt auf einem burgenländischen Fußballplatz zuerst ein Hoppala und geht dann rund um die Welt.

Seit mehr als vierzig Jahren singen Menschen auf allen Kontinenten diesen Ohrwurm. „Nana Nanana …“

Über die Autoren

Ewald Pfleger, geboren 1955 in Ollersdorf, Burgenland, heute in Graz zu Hause, ist Gitarrist, Songschreiber, Musikproduzent und Gründungsmitglied der Rockband Opus. Aus Pflegers Feder stammt u. a. der Song „Live Is Life“, der im Jahr 1984 veröffentlicht wurde. Im Lauf ihrer Karriere wurden Opus und er mit zahlreichen Awards und Auszeichnungen geehrt, darunter 2021 mit dem „Amadeus“ für sein Lebenswerk, 2022 mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Österreich u. a.

Andy Zahradnik, geboren 1958 in Wien, heute in Kärnten zu Hause, war über 50 Jahre lang in der Musikbranche in unterschiedlichen Positionen tätig. Heute arbeitet er als freier Autor. Er veröffentlichte Bücher über die Musiker Georg Danzer, Peter Cornelius, Ludwig Hirsch, den Komponisten Ralph Siegel sowie zahlreiche Drehbücher für Musik-TV- und Bühnenshows. 2001 wurde er mit dem Amadeus Austrian Music Award als Musikpartner des Jahres ausgezeichnet.

Inhalt

Das Knistern vor dem Intro

Intro

From the beginning

„SMILING“

Die Gründung von Opus 1973

Das Austria Rock Festival in Pinkafeld

Opus-Kommune Rötz 15

Erstes Opus-Album „Daydreams“

Peter Müller und die Glückszahl 11

Mit KGB an der Spitze der Charts

Live Is Life – Part I

Live Is Life – Part II

Live Is Life – Part III

Beim Quotenking Thomas Gottschalk

Heimspiel im Stadion Liebenau Opus & Freunde

We‘re Going to Ibiza

Lateinamerika Part I

Nächste Landung

Hej, hej! – willkommen in Schweden!

Lateinamerika Part II

In Guatemala

Big in the USA

Welcome to Moscow 1987

Neujahrsfest in Moskau

Glückskind?

Nachfolgehit in Sicht?

Rückschläge

Can You Hear It

Andrea und Paul

Ein Traum wurde Wirklichkeit

„Skyland“ und „Time Flies...“

„Menschen für Menschen“

Opus mit vielen Freunden in der Oper

Lipdub-Weltrekord in Kapfenberg

Opus over Europe und am Nordkap

Monaco und der Wunsch des Fürsten

Opus Magnum

Die Hände Gottes

Kooperation mit den Schick Sisters

„L=L“ abseits von Live-Konzerten und Hitparaden

Coverversionen und Bearbeitungen

Der Erfolg von Live Is Life heute

Outro

Meine Diskographie

Gold, Platin und andere Auszeichnungen

Bildnachweis

Das Knistern vor dem Intro

Selbstredend, das Intro gehört Ewald Pfleger, dem Musiker und Autobiografen dieses Werks. Ich für meinen Teil darf Ewald durch sein Buch begleiten, und bevor hier nun bald im Intro die Musik ertönt, erlaube ich mir, noch einige Zeilen voranzuschicken.

Wir, also Ewald und ich, kennen uns seit den späten 1970er-Jahren, und wir beide sind nun seit bald fünfzig Jahren Teil des österreichischen Musikgeschäfts. Ewald als Musiker der Band Opus, ich ein Vierteljahrhundert lang auf der anderen Seite des Tisches, zuerst bei Plattenfirmen, dann bei Medien wie Print und TV und ebenso lange als Buchautor. Damals junge Buam, denen die Welt offenstand, heute glückliche Boomer. Nun kam einer zum anderen.

Schreiben ist vielfach eine einsame Angelegenheit, und gemeinsam ist man halt bei einem Projekt wie dem unseren auch weniger allein. Ewald, der Autor, und ich, ein Begleiter seines Tuns, der sich bewusst vor das Intro setzt. Also so wie die Nadel, die sich langsam auf die Platte senkt und die Rille sucht, auf der dann das Intro zu hören sein wird.

Das Knistern vor dem Hit!

„Live Is Life“ – der Song, der in Ewald Pflegers Leben die Weichen gestellt hat, ist – no na – ein Teil des Titels, und in diesem Zusammenhang darf ich mich auch entsprechend outen. Immer schon, also seit ich schreiberisch tätig bin, kam ich jedes Mal ins Schleudern, ob bei dem Opus-Hit zuerst das V und dann das F stehen soll, oder umgekehrt. In der Prä-Google-Ära habe ich immer mühsam die Single hervorgekramt, um am Cover nachzulesen. Mit Google dann habe ich stets die Erfahrung gemacht, dass sich auch da niemand sicher sein kann, wie es nun wirklich läuft mit dem V und dem F. Zig Varianten wirft die Maschine aus.

Neuerdings reden ja alle von der g’scheiten KI. Also fragte ich diese einmal und das kam dabei heraus: „Life Is Life“ ist ein bekannter Song der österreichischen Band Opus aus dem Jahr 1985. Der Titel „Life Is Live“ könnte sich auf eine Live-Aufnahme oder ein Live-Konzert dieses Songs beziehen. Im Englischen bedeutet „life“ das „Leben“ im Sinne von Existenz, während „live“ sich auf etwas bezieht, das gerade passiert oder in Echtzeit stattfindet, wie eine Live-Übertragung oder ein Live-Konzert.

Na dann. Geben wir der KI noch einige Jahre Zeit, die wir hier nicht aufwenden können. Aber wir haben den Autor, den Songwriter, und der bietet nun über viele Buchseiten Geschichten aus seinem Leben und erzählt auch über seine Sicht der Dinge, also wie es ihm mit der V-oder-F-Frage so geht. Seit Jahren, übrigens. In diesem Sinne viel Freude am Lesen, und Sie werden sehen, dass sich irgendwann dabei der Ohrwurm, dieses Nana-Nanana, einschleicht und nicht aus dem Kopf zu kriegen ist. Ich weiß es, denn mir geht’s genauso.

Ihr Andy Zahradnik

Nachsatz: Bald ist uns der inflationär vorkommende ausgeschriebene Songtitel beim Schreiben ein wenig zu viel geworden. Statt „Live Is Life“ haben wir deshalb im Buch an vielen Stellen das Kürzel „L=L“ eingesetzt, so wie das Ewald seit Jahren praktiziert. Was zuerst als Insider gedacht war, haben wir dann so stehen lassen. Und nun, Vorhang auf für ein Leben mit einem Welthit.

Intro

„Live Is Life“, „Life Is Live“ oder „Life Is Life“?

Servus zusammen. Am 6. Mai feiere ich meinen Siebziger, auch mit diesem Buch, das ich vor einem Jahr zu schreiben begonnen habe und mir selbst zum Geschenk mache. Ich möchte euch gern einladen, mit mir eine virtuelle Reise zu unternehmen, die mein ganzes bisheriges Leben mit vielen wichtigen Stationen umfasst. Aber alles ist unmöglich aufzuschreiben, dafür ist der Platz nicht da, und vieles ist natürlich nur aus meiner Sichtweise geschrieben. Obwohl ich meine Opus-Freunde und -Kollegen und meine Family – Andrea und Paul – bei vielen Details befragen konnte. Herwig, Kusche, Mucky und Erich sind bei einigen Rückblicken helfend eingesprungen und per Zitat im Text erkennbar gemacht. „With A Little Help From My Friends“, wie schon Ringo mit den Beatles sang!

Trotzdem sind natürlich die Geschichten, die wir zum Beispiel mit Opus erlebt haben, aus meinem Blickwinkel erzählt und werden keineswegs einer Vollständigkeit gerecht! Denn ich bin zuallererst Musiker. Ich schreibe Songs seit meiner Jugend und hier mein erstes und wahrscheinlich einziges Buch. Darüber, über die Songs und meine Musik natürlich, wird auf den folgenden Seiten noch viel zu lesen sein.

Ich möchte mich in diesem Buch bei vielen Freunden und Wegbegleitern, die in den Geschichten namentlich vorkommen, aber den meisten Lesern wohl unbekannt sind, für ihre Unterstützung bedanken, aber auch bei jenen, die aus Platzgründen nicht genannt sind, obwohl sie in meinem Leben ebenso wichtig sind.

Songs, Liedstücke, beginnen mit einem Intro. Selbst in der Klassik gibt es diese Introduction, die Einführung in das, was dann danach kommt. Es liegt auf der Hand, dass ich meiner Autobiografie ein Intro davorsetze. Auch aus einem ganz bestimmten Grund, denn nun habe ich auch hier die Gelegenheit, etwas zu erklären, wovon ich anfangs nie ausgegangen wäre, was mich jedoch seit vier Jahrzehnten regelmäßig beschäftigt. Andererseits ist es ja auch sehr lustig, zu sehen, dass dieser Umstand einer der Gründe ist, warum das Lied so lange schon im Gespräch bleibt: Es geht um die bereits erwähnte richtige Schreibweise jenes Hits, der seit 1984 mein Leben und das der Bandmitglieder von Opus nachhaltig prägt. Es geht um das Lied, dessen Titel sich vorne drauf am Buchdeckel findet:

„Live Is Life“!

In drei Wörtern zusammengefasst geht es darin sinngemäß darum, dass für eine Band, für Musikerinnen und Musiker, das Live-Spielen das wahre Leben bedeutet. Auf der Bühne, vor Publikum. Live Is Life. So weit, so klar, und für uns ist das auch logisch gewesen. Könnte man meinen. In Wahrheit kämpfe ich mit nicht gerade wenigen unterschiedlichen Schreibweisen. Eine Lächerlichkeit? Mag sein, dass das auf den ersten Blick so wirkt, aber es geht dabei unter anderem auch um das Urheberrecht, obwohl wir alle Schreibweisen angemeldet haben! Als Songschreiber wünscht man sich, dass der Titel auch richtig geschrieben wird. Eben auch, um den Sinn beizubehalten.

So geht es mir seit mehr als vierzig Jahren, wiewohl ich es immer schon als Nebensache, von der lustigen Seite, gesehen habe, denn ärgern musste ich mich darüber noch nie. Ich selbst werde nicht umsonst von meinen Freunden „Sunny“ gerufen – ein positiv denkender Mensch, der lieber lacht, als grantig ist.

Vielleicht reicht es einfach aus, sich selbst klarzumachen, dass ein Riesenhit ein Riesenhit bleibt, ganz egal, wie und in welcher Schreibweise er daherkommt. Das Wichtigste ist doch wohl, dass alle, die es wollen, laut mitsingen können.

Dass sich das Live und das darauffolgende Life auch bei entsprechend richtiger Aussprache sehr wohl unterscheiden, durften wir in den USA bei einem Auftritt in der weltweit ausgestrahlten Chartshow Solid Gold mit Dionne Warwick und Ray Parker Jr. eindrucksvoll erfahren. Dionne und Ray hatten uns wie folgt anmoderiert: „They had number one hits in almost every corner of the world, here comes Opus with Liiive Is Lifffe“.

Das „Live“ klang bei Dionne ganz stimmhaft und weich, Leeeiiive mit einem langen ei, und das „Life“ mit einem kurzen ei sehr kräftig: Leifffff! Da war uns klar, dass auch die Aussprache beim Singen im Englischen eine größere Rolle spielt, als wir dachten!

However, später im Buch erzähle ich noch mehr von unserer USA- Reise und den Paramount-Studios, aus denen die Show weltweit übertragen wurde, denn jetzt will ich euch lieber alle einladen, euch gemeinsam mit mir an meine ersten siebzig Jahre (ihr erkennt in mir den immer positiv denkenden Menschen) zu erinnern.

Im Übrigen: In nahezu meinem ganzen Leben habe ich Menschen mit du angesprochen und ebenso kam es zurück. Ausnahmen gab es wenige, nur manchmal halt, wenn es ums Geschäft ging, aber das Du war mir immer sympathischer. Ich finde, es menschelt einfach mehr. Gern halte ich das hier auch so. Also, servus und willkommen in einem Leben, wo Live wahrlich Life ist!

From the beginning

Als in Ollersdorf Beat und Pop einzogen

Ollersdorf, Burgenland. The Roaring Sixties.

Sie gehörte bei uns daheim zum täglichen Ritual, diese mit großmütterlicher Liebe, aber doch nachdrücklich ausgesprochene Bitte: „Nicht so laut, Ewald!“ Meine Oma Paula hörte sehr gern Musik aus dem Philips-Radio, welches bei uns oben auf der Kredenz stand. Aber lieber ihre Lieblingslieder auf Regional, wie die „Elisabeth Serenade“, als meine Popsongs auf Ö3. In Wahrheit aber kam sie nicht dagegen an. Ich wollte die Beatles hören, Oma eher nicht. Irgendwann einigten wir uns auf eine gewisse Lautstärke. Um des lieben Friedens willen, denn im Grunde verstand ich mich sehr gut mit unserer Paula, die für uns fünf Kinder alles tat und abwechselnd mit meiner Mutter Zita für uns kochte. Und mit Oma gab es nie auch nur den Hauch einer Meinungsverschiedenheit. Im Gegenteil, ich liebte sie – so wie meine ganze Familie – innig, und Oma durfte für mich alles, sogar die Musik der Beatles nicht mögen.

Unsere Musikgeschmäcker lagen einfach naturgemäß auseinander. Das war wohl in fast allen Familien so, als in den 1960er-Jahren der Pop und die Rockmusik Einzug in die Wohn- und Kinderzimmer hielten. Es konnte für uns heranwachsenden Beatniks einfach nie laut genug sein, bis das Kommando „Dreh bitte leiser!“ den Spaß wieder einschränkte.

Als Sohn von musikalischen Eltern war ich schon als kleiner Bub umgeben von Musik, von Vaters Blasmusik, Mamas Kirchenchor und den Weihnachtsliedern am Heiligen Abend. Bald aber wurde ich vom Radio verführt, wo ab 1967 auf der durch die damalige Rundfunkreform neu zu findenden Frequenz von Ö3 englische und amerikanische Popmusik rauf und runter lief. Im Gasthaus stand eine Musicbox und beim jährlichen Ollersdorfer Waldfest standen Beatbands auf der Bühne.

The Earls aus St. Michael spielten da viele dieser Sixties-Hits, und der kleine Ewald stand direkt vor dem Gitarristen und träumte davon, selbst einmal da oben zu stehen. Zu spielen. Zu singen. Aber es sollte noch einige Jahre dauern, bis dieser Traum anfing, in Erfüllung zu gehen! Die Hits der Beatles, Stones, Bee Gees, Hollies, Beach Boys oder Manfred Mann wurden sonntags ab 20 Uhr in der Disc Parade, dem Vorläufer der Ö3-Hitparade, auf Ö3 präsentiert. Mein Bruder Kurt und ich, wir kippten beide voll in diese musikalische Welt. Die Bands, die Hits, die inspirierten uns sehr. Vater Franz teilte unsere Begeisterung nicht. Er hätte uns lieber später als Musikanten in seiner Blaskapelle gesehen, aber das war nicht unser Plan. Bereits mit zwölf Jahren stand für mich fest, dass ich einmal solche Songs, so wie sie da aus dem Radio kamen, selbst komponieren und spielen würde! Blues, Pop und Rock statt Blechmusik.

Also wünschte ich mir zu Weihnachten eine Gitarre, eine simple „Wanderklampfe“, wie die akustische Westerngitarre damals auch genannt wurde, um die ersten Akkorde zu lernen.

Aber es gab keine Gitarre. Mein Vater schenkte mir ein Akkordeon, mit dem ich dann in der Hauptschule erstmals nach Noten spielen lernte. Unser Musiklehrer Franz Bachkönig, der Papa von Walter, dem späteren Opus-Kollegen, nahm mich unter seine Fittiche. Er tat sein Bestes, doch musikalisch trieb mich anderes an.

Ich bin ein Kind der Musik der 1960er Jahre. Bands wie die Beatles, die Rolling Stones oder die Animals, sie schickten ihre frischen Töne und Texte bis zu uns. Was da geschah, war ein enormer Umbruch im Leben der Generationen. Wir, die Nachkriegskinder, wollten unsere eigene kulturelle Identität. Das war für unsere Eltern und Großeltern nicht leicht zu verstehen, aber für uns war klar: Die dunklen Zeiten sind endgültig vorbei. Stattdessen Frieden und Liebe. Woodstock und alles, was dazugehörte. Abgemildert aber doch, erklang es nicht nur in unserem Radio, sondern stand bereits mitten in unserem Leben und klopfte dann und wann an die Tür.

Die Pflegers, Zita und Franz mit den Kindern Jimmy, Sonja, Hannelore, Kurt und mir. Aufgenommen etwa 1964, und ich bin der rechts außen – der Älteste der fünf Kinder.

Immer wenn mein Cousin Gerhard Bischof aus Wien bei uns zu Besuch war, hatte er seine Westerngitarre mit im Gepäck und brachte mir auf der die ersten Griffe bei. Gerhard war ein besessener Beatles-Fan und spielte in Wien in einer Band, die sich nach dem genialen Beatles-Album „St. Peppers Lonely Hearts Club Band“ benannte und auch bei uns, in Ollersdorf, ein Gastspiel gab. Später, als sie sich schon aufgelöst hatten, erstand ich einiges von ihrem Equipment, denn ich hatte bereits meine erste Band gegründet: Smiling. Doch dazu später mehr.

Mit Gerhard verband mich die Liebe zur Musik der Beatles, die er als die beste Band der Welt bezeichnete, was ich so auch gern unterstreiche. Die Beatles waren in den Sixties eine der wichtigsten Bands für mich, aber auch aus den USA kamen Acts wie die Beach Boys, Simon & Garfunkel, CCR und später Santana hervor, die ich allesamt liebte.

Schon bald wurde ich jedoch durch Rockbands wie Jethro Tull vom Pop der 60er-Jahre abgenabelt – unvergesslich mein allererstes Rockkonzert in der Wiener Stadthalle. Es kam die Zeit der großartigen Gruppen wie Deep Purple, Led Zeppelin, Cream, Toto, Supertramp, Genesis oder Manfred Mann’s Earthband.

All diese Supergruppen und ihre Musik motivierten mich, endlich eine eigene Band zu gründen, und die ersten Ideen dazu entstanden innerhalb meiner Family, gemeinsam mit meinen vier Geschwistern. Bei uns waren alle sehr musikalisch und der Traum einer Geschwister-Band lag nahe, zumal ich mich sehr gut mit ihnen verstand. Trotzdem kam es manchmal zu Streitereien, wo Paula mir den Rat gab: „Ewald, du bist der G’scheitere, und der G’scheitere gibt nach!“ Der Anfang meiner „diplomatischen“ Verhaltensweise, was sich im Laufe der Zeit als Segen herausstellen sollte.

Kurt begann seine Profimusiker-Karriere mit der Klarinette und wurde später auf der Musik-Uni Wien zum klassisch ausgebildeten Fagottisten. Er spielte unter anderem im Radio-Symphonieorchester (RSO) in Wien, wie seine Frau Maria, meine Schwägerin, und unterrichtete des Weiteren in Oberschützen, der Expositur der Musik-Uni Graz.

Meine Schwester Lore sang Jahrzehnte im Ollersdorfer Dreigesang. Unter anderem trat sie bei Franz Poschs ORF-TV-Sendung Mei liabste Weis auf, und auch heute noch singt sie im Kirchenchor.

Bruder Jimmy ist begeisterter Fan von Max Raabe und singt mit großer Begeisterung viele seiner Songs bei Familienfesten und den runden Geburtstagen aller Geschwister, die immer groß gefeiert werden.

Sonja, die Fünfte im Bunde, hat keine musikalische Karriere eingeschlagen, wäre aber sicher als Sängerin in der Geschwisterband zum Zuge gekommen. Die Kelly Family auf burgenländisch? Wer weiß schon, was draus hätte werden können. Jedenfalls kam es anders: Ich entschied mich dazu, ins Kinderdorf Pöttsching zu gehen.

Eine Entscheidung, die ich nie bereuen sollte, vielmehr wurden in Pöttsching die Weichen für mein weiteres Leben gestellt. Aber dazu mehr im nächsten Kapitel.

„SMILING“

Die jüngste Band ÖsterreichsoderDas Kinderdorf rockt!

1968 war das Jahr der Studentenrevolten in Paris, Frankfurt und Berlin.

Die Jugend rebellierte, ging gegen den Krieg in Vietnam auf die Straßen und wehrte sich gegen die Überbleibsel aus den dunklen Jahren.

Sogar in Wien spielte sich an der Uni einiges ab, aber ich bekam davon nichts mit. Es hätte mich wahrscheinlich auch nicht interessiert. Wie auch, ich war ein Kind und bei mir nahm der Lebensweg gerade eine Abzweigung, die mich nach Pöttsching führte, eine Marktgemeinde im Burgenland, in der Nähe von Mattersburg.

Im wilden Jahr 1968 wurde dort ein Kinderdorf eröffnet. Als unser Bürgermeister Wilhelm Holper meine Mutter fragte, ob ich nicht in das Programm für Begabtenförderung eintreten möge, musste ich nicht allzu lange überlegen: Ich war 13 und sah die Möglichkeit, aus unserem kleinen Ort im Südburgenland wegzukommen und die Welt kennenzulernen. Ich wollte raus aus der Enge. Wenn ich englische Popmusik hörte, bekam ich Fernweh. Von klein an liebte ich es, unterwegs zu sein, die Nase im Fahrtwind und die Ohren auf englische Songs ausgerichtet. Ausflüge, Kurzurlaube zur Sommerfrische, wie es damals hieß. Mit den Roten Falken, der Kinderorganisation der SPÖ, ging es nach Seeboden, nach Sauerbrunn oder ins Zeltlager bei der Burg Schlaining. Bis heute liebe ich es, mit der Band oder mit meiner Musik auf Tour zu gehen. Ein Musikant muss raus ins Land! Oder noch besser:

in die Welt!

Bei mir hat sich all das und viel mehr erfüllt! Es ging um Begabtenförderung und dafür wurde diese Einrichtung gegründet. Wir alle –

ein paar Ausnahmen gab es – waren keine sozial verwahrlosten Kinder, sondern stammten aus intakten, oft kinderreichen Familien. Vielfach ging es jedoch darum, dass das Einkommen des Vaters – der seinerzeit in den meisten Fällen derjenige war, der Geld verdienen musste – es schwierig machte, allen Kindern eine adäquate Ausbildung, sprich einen Besuch des Gymnasiums oder ein späteres Studium an der Universität, zu ermöglichen, und da sprang das Kinderdorf unterstützend zur Seite. Mein Aufenthalt war für meine Eltern, bis auf das bisschen Taschengeld, das sie mir zusteckten, umsonst, was auch eine Entlastung für meinen Vater Franz bedeutete, der als Tischlergeselle mit einem Lohn von nur etwa 1.200 Schilling im Monat eine achtköpfige Familie erhalten musste.

Das erste von mir selbst in der Dunkelkammer entwickelte Foto, das ichvom Kinderdorf nach Hause schickte.

Ab 1968 verbrachte ich daher fünf Jahre im Kinderdorf Pöttsching. Diese Zeit war prägend für mein weiteres Leben. Wahrscheinlich wäre vieles für mich nicht so gelaufen, wenn es Pöttsching nicht gegeben hätte.

Unser Kinderdorf bestand damals aus sieben Wohnhäusern, vier Buben- sowie drei Mädel-Häusern und einem Haupthaus, der Zentrale mit der Küche, dem großen Speisesaal, der Bibliothek und den Büros der Heimleitung. Die Häuser umrandeten sternförmig den großen Dorfplatz, auf dem diverse Veranstaltungen stattfanden. Südlich davon waren Grünflächen und ein riesiges Schwimmbad samt Spielplatz und Lagerfeuerstelle.

Und noch etwas gab es da: einen Musikraum, in dem ein großer Flügel stand!

Dieser Flügel war für mich mehr als nur ein Instrument. Das Spielen darauf holte mich von einer Welt in eine andere. In meine eigene Welt. So auch 1973, als ich gerade für die Matura streberte. Ich benutzte diesen Flügel, wann immer mir zwischendurch der Kopf rauchte. Und ich spielte darauf bereits eigene Kompositionen oder bekannte Songs wie „Killing Me Softly“, „You’re So Vain“ und viele mehr.

Doch so toll alles angelegt war und so nett ich auch aufgenommen wurde, so hatte ich anfangs schon Anpassungsschwierigkeiten. Ich war ein 13-jähriger Bub, der sich plötzlich in einer neuen, für ihn ungewohnten Umgebung unter fremden Menschen wiederfand. Kurzum: Ich hatte Heimweh! Doch das verflog bald. Im 1er-Haus, in dem ich wohnte, fand ich bald Freunde, die ähnliche Vorlieben wie ich hatten, und wir wurden uns schnell darüber einig, dass wir den Hobbykeller zum Musikraum umfunktionieren würden. Statt Laubsäge Guitars and Drums. Oder was wir halt so in die Finger bekamen, um Musik machen zu können. Kurzum: Wir gründeten eine Band!

Wir spielten, was angesagt war und was uns gefiel:

Unsere ersten Songs waren „Proud Mary“ von CCR und „Mendocino“ vom Sir Douglas Quintet, gespielt mit zwei Wandergitarren, einer Melodica und ein paar leeren Waschpulvertrommeln als Drums-Ersatz. Die Besetzung war: Rene Tischina als Sänger, Walter „Zwag“ Prchal und ich an den Gitarren, Ali Wentseis am Bass, Walter Deutsch blies die Melodica und spielte später das Keyboard (1972 ersetzte ihn mein Klassenkollege Max Höller) und Sepp Fangl versuchte sich als Schlagzeuger, was ihm dann ganz gut gelang. Der ein paar Jahre später bei uns im 1er-Haus eingezogene Pius Strobl, heute einer der hohen ORF-Manager, hätte sich auf unserem Schlagzeugsessel auch recht bald sehr wohlgefühlt, aber der Platz war, wie bereits erwähnt, besetzt. Wenn ich Pius heute treffe, erzählt er gern diese Geschichte und meint dabei schmunzelnd, dass ich seine Karriere bei Opus verhindert hätte! Ja, Live is Life – oder manchmal auch nicht …

Smiling 1970 – gleich in der vollen Mannstärke als Sextett angetreten: von oben nach unten: Walter Prchal (Gitarre), Walter Deutsch (Keyboard), ich (Gitarre), Ali Wentseis (Bass), Rene Tischina (Gesang) und Sepp Fangl (Schlagzeug).

Jedenfalls gibt es Kreuzungen im Leben, an denen man rein intuitiv einen Weg einschlägt. Ohne groß darüber nachzudenken. Einfach losgehen. Die Band und der Hobbyraum, das war so eine Kreuzung. Es hätte ja auch die Laubsäge werden können! – Wurde es aber nicht, und so war klar, wo dieser Weg später weiter hinführen würde. Nämlich direkt in die entsprechende Schule.

Aber bevor ich im Herbst 1969 ins Musisch-pädagogische Realgymnasium Wiener Neustadt eintrat, absolvierte ich 1968 noch die vierte Klasse in der Hauptschule Neudörfl, gleich neben dem Martini-Hof gelegen, wo ich später, so um 1972, das eindrucksvolle Konzert von Gipsy Love erlebte, Österreichs legendärer Rockband mit den Ausnahmemusikern Karl Ratzer, Harri Stojka und Peter Wolf.

In einem Neudörfler Café besuchten wir ’68 oder ’69 mit unserem Kinderdorf-Erzieher Ferry einen Fünfuhrtee, wo die lokale Beatband Meadows aufspielte. Ferrys Beisein war wichtig, denn wir durften nur mit dem Erzieher bis 19 Uhr ausbleiben, ansonsten drohte ja der „moralische Verfall“. Wer weiß, was wir sonst angestellt hätten, womit wir konfrontiert worden wären, denn 1968 und 1969 galten ja als Jahre der Jugendrevolte … Lange Haare, Hippies, Gammler. Ferry war die vom Kinderdorf mitgeschickte Brandmauer gegen diese „schädlichen Einflüsse“, und er war wunderbar, hatte Verständnis für uns, und allesamt sind wir dann auch wertvolle Mitglieder der Gesellschaft geworden. Sag ich mal so.

So hockten wir mit heißen Ohren im Café in Neudörfl. Dort geigten die Meadows auf, gaben Beatles-, Stones- und Hitparaden-Songs zum Besten, und wir standen sprachlos da, waren auf der Stelle angefixt. Selbst einmal solche Auftritte zu machen, war ab da das große Ziel.

Und das war weiters auch Motivation und Ansporn für mich, selbst das Komponieren und Texten in Angriff zu nehmen, wobei sich in den Sommerferien bald die ersten Ergebnisse einstellten.

Ich verbrachte sie wieder zu Hause in Ollersdorf, lag nach dem (ich gestehe: Schwarz-) Fischen viel am Strembach unten in der Blumenwiese und meine Tagträume drehten sich um eigene Songs und natürlich Bühnenauftritte. In meiner Fantasie nahmen die Dinge Gestalt an. Text. Musik. Publikum. Ich sah es direkt vor mir und es fühlte sich großartig an.

Meine ersten Eigenkompositionen hießen „Play It Again“ und „Bangladesh“, inspiriert von Reggae-Ikone Jimmy Cliff und seinem Hit „Vietnam“. Der Song behandelt bekannterweise den Krieg in Vietnam, der uns, obwohl er weit weg stattfand, immer wieder auch ins Gedächtnis gerufen wurde. Es gab einige Pop- und Rocksongs, die den Vietnamkrieg thematisierten und so auch den Weg zu uns nach Europa fanden. Auf den Straßen wurde demonstriert, aber im Kinderdorf merkten wir nur wenig davon und doch war da eine bestimmte Art der Inspiration. Es war nicht nur Musik der Unterhaltung wegen, vieles davon hatte mehr, enthielt Botschaften, auch wenn ich sie nicht unmittelbar gleich erkennen konnte. Die Musik dieser Jahre zog uns in ihren Bann, doch der Weg zu eigenen Konzerten mit eigener Musik sollte noch ein sehr weiter sein und erst mit Opus Wirklichkeit werden. Vorerst hieß es, richtig viel mit den Kollegen zu proben, Lieder nachzuspielen, in Erfahrung zu bringen, wie man richtige Popsongs komponiert, arrangiert und vor allem gut spielt, singt und interpretiert!

Sehr inspirierend waren auch die Lagerfeuerabende, bei denen uns einer der Erzieher, Karl Rosenlechner, mit seiner Wandergitarre die ersten Protest-Songs oder Lieder von Bob Dylan und Simon & Garfunkel beibrachte: „We Shall Overcome“, „Blowin’ In The Wind“ oder „Hava Nagila“ sangen wir immer wieder mit Begeisterung, und besonders beeindruckend für mich war das Abschlusslied „Auld Lang Syne“, ein altes schottisches Volkslied, das wir auch schon bei den Roten Falken immer auf Deutsch sangen – „Ein schöner Tag zu Ende geht, die Sterne sind erwacht, wir reichen uns die Hände nun und sagen Gute Nacht“.

Noch mehr beeinflusst und Wege aufgezeigt hat uns unser eigener, fürs 1er-Haus verantwortliche Erzieher, der bereits erwähnte Ferdinand „Ferry“ Tieber. Er war ein sehr liebenswerter Mensch, der uns manchmal sehr konsequent die Grenzen aufzeigen musste, uns aber immer wieder unterstützte. Man konnte mit ihm viel unternehmen, denn er lag auf unserer Wellenlänge. Auch Dinge, die offiziell nicht möglich waren, gingen mit Ferry. Er war auch ein Förderer unserer musikalischen Unternehmungen, unserer Band. Und er bemerkte, dass ich der war, der dabei am meisten interessiert und motiviert war. Er erkannte den leidenschaftlichen Musiker in mir. Ferry war es auch, der mir seinen für uns konzipierten Bandnamen vorschlug:

„SMILING“!

Smiling – das klang nach jugendlicher Frische, nach Aufbruchsstimmung und Freude.

Der Name war perfekt, Schritt eins war getan. Schritt zwei war die Suche nach einem Manager, und in dieser Rolle hatte sich auch unser Ferry gesehen. Das war für alle von uns sehr okay, denn wir selbst hatten uns ohnehin noch keinen Namen überlegt und er als unser Manager war mehr als ideal, wo er ja sowieso ständig mit uns zusammen war und wir ihn sehr schätzten!

Wir bauten den Keller (Mit Tageslicht! Ich betone das extra, da die meisten Bands Proberäume hatten, die stickig, dunkel und so gar nicht einladend waren) im 1er-Haus nun endgültig zu einem Proberaum für unsere Band um, besorgten uns haufenweise Eierkartons, mit denen die Wände tapeziert wurden, um eine angenehmere Akustik zu schaffen. So machten es viele angehende Bands und wir nun auch.

Mithilfe von Ferry, unserem Erzieher und Neo-Manager, bekamen wir von der Heimleitung ein Budget zum Kauf von Instrumenten und Anlagen zur Verfügung gestellt. Damit besorgten wir uns Schlagzeug, Keyboard, eine Gesangsanlage von Dynacord, Austrovox-Verstärker und noch diverses anderes, was eine anständige Band ausmacht. Die vorhin erwähnte Band Meadows aus Neudörfl mit Sigi Leyrer (Keyboard) und Reinhard Thiess (Gesang) beschenkte uns zudem mit einem E-Bass und zwei E-Gitarren, einer Höfner Galaxie 176 Deluxe (spielte ich auch noch bei Opus) und einer Hagström. Zusätzlich Mikrofone, Mic-Stands, Kabel und vieles mehr. Das volle Programm.

Das war eine wunderbare Aktion, die uns damals so viel Freude gebracht und bei mir die Schienen in die Zukunft gelegt hat. Eine eigene Band. Alles genau so, wie ich es mir auf der Blumenwiese im warmen Ollersdorfer Sommer erträumt habe.

Heute noch habe ich Kontakt zu Sigi, der ins gleiche Gymnasium in Wiener Neustadt ging, allerdings ein paar Jahrgänge über mir.

Sein Sohn, Christian Leyrer, ist mittlerweile ein guter Freund geworden, der als Mitarbeiter von Barracuda Music auch für das eine oder andere Konzert von uns verantwortlich ist!

SMILING – 1969 am Dorfplatz dezent im Hintergrund, aber die ersten Fans groovten sich schon ein.

Nach etlichen internen Auftritten im Kinderdorf kam es am 25. Oktober 1970 zur ersten Außer-Haus-Livepremiere von Smiling im Gasthaus Halper in Stöttera, einer kleinen Gemeinde in der Region Mattersburg, und unter der Patronanz von Landeshauptmann Kery. Das war schon was, wenn der Landeschef seinen Segen gab.

Bereits am Nachmittag kam ein Team des ORF-TV aus Wien ins Kinderdorf, um einen Kultur-Beitrag über die „jüngste Band Österreichs“ für die Zeit im Bild um 19.30 Uhr zu machen. Nur zur Klarstellung für unsere Leser außerhalb des Landes: Die Zeit im Bild (ZiB) ist die Tagesschau Österreichs. Prime Time! Da hockt das halbe Land vor dem Fernseher.

Wir spielten live „Bye Bye Love“ von Simon & Garfunkel. Ein Song, der bereits 1957 für die Everly Brothers das Tor zur Karriere aufstieß. Im großen Saal des Haupthauses geigten wir vor den versammelten Kindern auf, die gespannt zusahen. Dieser Beitrag, der noch am gleichen Abend ausgestrahlt wurde, ist auch auf unserem Opus-YouTube-Channel zu sehen.

Danach ging es weiter nach Stöttera, wo wir zuerst recht nervös unsere Instrumente und die Anlage checkten. Das Lampenfieber verflog zwar mit zunehmender Spieldauer, trotzdem blieb eine gewisse Anspannung. Nie zuvor spielten wir vor so vielen Leuten. Aber alles ging gut. Das zahlreich erschienene Publikum bejubelte unseren ersten öffentlichen Auftritt, mein Cousin Gerhard kam extra mit seiner Familie aus Wien angereist, Landeshauptmann Theodor Kery hielt eine Einleitungsrede und steckte auch noch einige hundert Schilling in die Spendenbox. Unsere Live-Premiere war somit ein voller Erfolg. Das und gleich auch ein Beitrag in der ZiB. Manager Ferry hatte einen Superjob gemacht und Geld gab’s auch fürs Kinderdorf.

Die Karriere von Smiling lief von 1970 bis 1973 und beschränkte sich auf vielleicht zwanzig oder dreißig Auftritte außerhalb des Kinderdorfes. Bemerkenswert war jener im Zuge eines Ferienlagers im slowenischen Bled, das damals noch Teil Jugoslawiens war, vor etwa 5.000 Kindern. Dann das Open Air am Dach des Freibades von Gresten im niederösterreichischen Mostviertel und etliche Gigs im Burgenland. Besonders erwähnenswert für mich waren dabei die beiden Auftritte in meiner Heimatgemeinde Ollersdorf. Mein Heimspiel. Ich wollte meine Familie, die Verwandten und Freunde beeindrucken – ob das gelang? Ich weiß es bis heute nicht.

Was wir dem Kinderdorf noch zu verdanken hatten, war eine bestimmte Form der Freiheit. Wir wurden selten eingeschränkt und konnten unsere Persönlichkeiten entwickeln, ohne auf Konventionen großartig Rücksicht nehmen zu müssen. In der Schule waren wir daher auch die Exoten, oft mit der wenig schmeichelhaften Bezeichnung Gammler versehen. Lange Haare, poppige Kleidung, Glockenhosen, und schon schwang da immer der Geruch von faul und aufsässig mit. Beides traf auf uns nicht zu. Mit Drogen oder Alkohol hatten wir schon gar nichts am Hut.

Trotz alledem, in der Schule waren wir verschrien, was uns aber auch eine gewisse Aura der Lässigkeit bescherte. Einmal, 1971, stimmten wir in einer Chemiestunde „Da Hofa“ von Wolfgang Ambros an, und die ganze Klasse sang mit, alle konnten den kompletten Text.

„Da Hofa“, das war Popmusik in unserer Sprache. In unserem Dialekt. Das war unsere Musik, die nur wir Jungen verstanden, und die Alten schüttelten die Köpfe. Wolfgang Ambros, gemeinsam mit dem Texter Joesi Prokopetz, die prägten damals eine ganze Generation Heranwachsender. Endlich war da was, das aus Österreich kam und eigenständig klang.

Wir, die Outsider, ähnlich wie die Truppe, die im Musical Hair auftrat und das Jahrzehnt des Wassermanns besang, also die Ära der Freiheit! Skurril hingegen war, dass uns die Leitung des Kinderdorfes den Besuch der Show in der Wiener Stadthalle nicht erlaubte. Grund dafür war nicht etwa, weil der amerikanische Hippiekult nicht ganz in die österreichische Lebenswelt dieser Jahre passte, sondern weil sich da auch einige der Sänger und Schauspieler ihrer Kleider entledigten und nackt auftraten. Man erinnere sich nur an die berühmten Szenen der Festival-Doku über Woodstock. Ein Haufen nackter Hippies wuzelte sich im Gatsch. Die hatten ihren Spaß. Wir durften keine Nackerten in Hair sehen, aus moralischen Gründen, wir hätten wohl auf ewig Schaden nehmen können … Das endgültige Abgleiten in Love, Peace und was auch immer noch damit verbunden war, blieb uns also verwehrt. Hippies wurden wir nicht, was wir aber waren: jugendliche Tramps, unterwegs auf unserem Lebensweg. Der Sonne entgegen. Ich, der im Zeichen des Stiers Geborene, brauchte keinen Wassermann, um meiner Leidenschaft zu folgen!

Mit Smiling lief es dann irgendwann wie mit vielen Bands: Wir trennten uns nach der Schulzeit. Nach der Matura ging jeder von uns seinen eigenen Weg. Aus uns Kindern waren junge Erwachsene geworden, und gern denke ich an die Zeit zurück, über der das Wort „Unbeschwertheit“ schwebt.

Abenteuer hatten wir im Kinderdorf einige erlebt: Zweimal starteten wir ein Schwarzfischen, sogar mit Ferry, unserem Erzieher! Fast das ganze 1er-Haus fuhr des Nachts zu einem Karpfenteich außerhalb von Deutschkreuz und brachte drei, vier prächtige Karpfen nach Hause. Blöd war nur, dass ich im Finstern im Schlamm meine Schuhe verloren hatte ... Doch der Kinderdorf-Koch bereitete die Karpfen hervorragend zu und wir Jungs im 1er-Haus fanden am nächsten Tag auf unseren Tellern ein Spezialmenü vor. Das zweite Mal hatten wir – diesmal die ganze Smiling-Band – an der Erlauf, vor dem Heimathaus von unserem Gitarristen Zwag, kein Glück beim Fischen. Kaum hatte er mit meiner Rolle den Köder im Wasser versenkt, kam die Gendarmerie daher. Mit Blaulicht! Was folgte, war nicht lustig. Ich, und zwar nur ich – die anderen kamen ungeschoren davon – fasste eine einjährige Jugendstrafe aus! Ich war des Verbrechens des Verleihens der Rolle schuldig. Quasi der Bereitstellung der Tatwaffe, ohne die die Untat nicht möglich gewesen wäre. Meine Eltern mussten deswegen zur Verhandlung nach Eisenstadt fahren. Die waren, gelinde ausgedrückt, darüber nicht sehr glücklich. Aber es musste wohl so kommen, denn ich spielte damals ein riskantes Spiel. Über Jahre. Daheim fischte ich im Strembach Weißfische und Forellen und wurde dabei nie erwischt. An der Erlauf war dann Schluss mit lustig. Jugendstrafe wegen Schwarzfischens.

Die Strafe wurde aber nach drei Jahren wegen meiner Unbescholtenheit getilgt. Heute muss ich darüber schmunzeln, aber damals war mir nicht zum Lachen zumute.

Meine schönsten Erinnerungen an das Kinderdorf Pöttsching sind die Ferienreisen ins Ausland, auf die meine Geschwister ein bisschen neidisch waren: Anfangs, nach dem ersten Schuljahr, ging es in den Ferien ins oberösterreichische Traunviertel, nach Windischgarsten. 1970, im Jahr danach, waren wir in Bled am See, im heutigen Slowenien, und anschließend am Meer in Kroatien, zu der Zeit war das noch Jugoslawien. 1971 fuhren wir dann in den rumänischen Badeort Mamaia am Schwarzen Meer, mit Besuch in der Hauptstadt Bukarest, wo wir, ob unserer langen Mähnen, von hunderten Menschen wie Außerirdische angestarrt wurden. Damals war Rumänien noch Teil des sogenannten Ostblocks und lag hinter dem Eisernen Vorhang, dieser nahezu unüberwindbaren und menschenverachtenden Grenze. 1972 folgte dann unsere Abschlussreise, die uns nach Luxemburg führte. Da war auch mein Bruder Kurt mit dabei.

Dem Kinderdorf und seinen engagierten Mitarbeitern habe ich viel zu verdanken. Die Weichen, die damals gestellt wurden, haben meine Zukunft mehr als nur beeinflusst.

Und diese Zukunft, die kam mit Riesenschritten!

Die Gründung von Opus 1973

Juli 1973. Ich war 18 Jahre jung, die glitzernden 70er-Jahre lagen vor mir und die schöne und vor allem prägende Zeit der Kindheit ging zu Ende. Pöttsching blieb für mich unvergessen, aber fortan ging es schnurstracks in die Zukunft, und die klang spannend. Das Musisch-pädagogische Realgymnasium in Wiener Neustadt verließ ich auch nach vier Jahren mit dem Maturazeugnis in der Tasche, und so ging es erstmal für mich wieder zurück in die alte Heimat, nach Ollersdorf. Ferien waren angesagt.

Es sprach sich herum, dass ich wieder daheim sei, und so meldeten sich bald einige Musiker aus der Umgebung bei mir. Sie suchten Verstärkung für ihre Tanzband, aber ich lehnte jedes Mal ab, denn ich wollte wieder eine eigene Band haben. Eine, die ein Programm mit Eigenkompositionen zum Ziel hatte, und da kam schließlich Ulli Holper ins Spiel, meine Cousine zweiten Grades. Sie war zu Besuch und wir redeten, eh klar, über Musik, und dabei erwähnte sie eine neue Band in Stegersbach, die einen Gitarristen suchte.

Das klang schon vielversprechender als das Angebot der Tanzbands und keine zwei Wochen später besuchten Ulli und ich Walter Bachkönig, Kurt René Plisnier und Peter Stipsits im Keller des Wohnhauses meines ehemaligen Musik- und Zeichenlehrers Franz Bachkönig.

Die Jungs spielten mit Begeisterung genau das, was mir musikalisch vorschwebte. Deep-Purple-Titel und auch die Beatles wurden gecovert, und das machte auf mich einen insgesamt guten Eindruck. Ihr Gitarrist war kurz zuvor ausgestiegen und schnell kam das Angebot zu einer gemeinsamen Probe. Walter drückte mir eine Musikkassette in die Hand und wir erinnern uns an dieser Stelle an die kleinen Tonbänder, die sich gern im Kassettenrekorder verwurstelten, woraufhin der Bandsalat dann mühsam mittels Bleistift aufgespult werden musste. Eine Fingerübung, die in unserer Generation wohl die allermeisten beherrschten. Jedenfalls waren auf dieser Kassette ein paar Titel, die ich anhören und für eine erste gemeinsame Session vorbereiten sollte.

Ich lernte die Songs „Smoke On The Water“, „Highway Star“ und „Ain’t She Sweet“ samt den entsprechenden Soli dazu ein, und mit meiner weißen Höfner-E-Gitarre, die ich noch aus Smiling-Zeiten besaß, stand ich bald darauf vor dem Proberaum auf der Matte.

Hier bin ich! Der neue Gitarrist!

Dieses erste Mal verlief sehr stimmig, vielleicht von meiner Seite nicht ganz perfekt, aber die Chemie passte und nach diesem gelungenen Einstieg war ich fix dabei – dachte ich zumindest!