Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

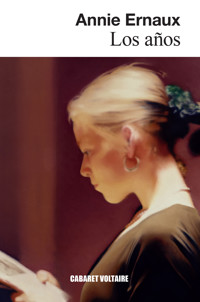

- Herausgeber: Cabaret Voltaire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Anne es una adolescente que, como las demás, intenta comunicarse y comprender el mundo que la rodea. Pero es en vano, porque ni las palabras de sus padres, ni las de Mathieu ―el estudiante al que conoce durante las vacaciones de verano―, ni tan siquiera las bellas y arrebatadas palabras de los libros que lee parecen reflejar la realidad que ella vive, y cada vez se siente más sola. «Para qué quiero que me venga la regla. Mi tía dijo se te ha comido la lengua el gato, Anne, antes eras más habladora. Es más bien su lengua la que ya no hablo. Todo en mí es como un caos, no pega nada con lo que ellos dicen.»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 181

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LO QUE ELLOS DICEN O NADA

ANNIE ERNAUX

Premio Nobel de Literatura 2022

LO QUE ELLOS DICEN O NADA

TRADUCCIÓNLYDIA VÁZQUEZ JIMÉNEZ

CABARET VOLTAIRE

2024

PRIMERA EDICIÓNmayo 2024

TÍTULO ORIGINALCe qu’ils disent ou rien

Publicado por

EDITORIAL CABARET VOLTAIRE S.L.

www.cabaretvoltaire.es

©1977 Éditions Gallimard

©de la traducción, 2024 Lydia Vázquez Jiménez

©de esta edición, 2024 Editorial Cabaret Voltaire SL

IBIC: FA

ISBN-13: 978-84-19047-77-9

PRODUCCIÓN DEL EPUB: booqlab

Dirección y Diseño de la Colección

MIGUEL LÁZARO GARCÍA

JOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA

Esta obra ha recibido una ayuda a la

edición de la Comunidad de Madrid

FOTOGRAFÍAS

Cubierta: Zwei Liebespaare (Dos parejas), 1966 ©Gerhard Richter

Guarda: Annie Ernaux, 1977 ©Sophie Bassouls

Bajo las sanciones establecidas por las leyes,quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorizaciónpor escrito de los titulares del copyright, la reproducción totalo parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico oelectrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusióna través de Internet- y la distribución de ejemplares de estaedición mediante alquiler o préstamo públicos.

LO QUE ELLOS DICEN O NADA

A los granujillas de Éric y David

A veces siento que tengo secretos. En realidad no son secretos, simplemente no quiero hablar de ello, y además estas cosas no se pueden contar a nadie, demasiado raras. Céline sale con un tipo del instituto, del último curso de bachillerato, él la espera en una esquina de Correos a las cuatro de la tarde; al menos ella sí que tiene un secreto de verdad. Yo, si fuera ella, ni me escondería. Pero lo mío es un sinsentido. Solo de pensarlo me siento pesada como una babosa, me gustaría quedarme dormida y despertarme cuando lo entienda todo mejor, tal vez a los dieciocho o veinte años. Tiene que llegar un día en que todo se aclare y encaje, en que lo único que tenga que hacer sea caminar tranquila, de frente, casada, con dos hijos y un trabajo decente; cuéntanos tus sueños para el futuro, un tema para una redacción, saqué buena nota. El futuro…, cuando pienso en todos los años que voy a pasar entre libros, siento un gran hueco en la cabeza, todas esas cosas que aún no sé y que un día deberé escribir y decir. De pequeña me metía en la cama hasta el fondo, adrede, y todo estaba oscuro y calentito. Ahora es igual. Sin embargo, el año pasado solo pensaba en salir del cole y entrar en el insti, es verdad que los profes nos amedrentaban; esas notas, justitas, muy justitas… Lo dicen como quien no quiere la cosa, tranquila y educadamente, pero significa sois un desastre en Mates, vais a palmar en la reválida elemental, solo tenéis que ser un poco más espabilados, no es culpa nuestra. En casa, la otra refunfuñaba, ¡un cuatro en Matemáticas! ¡Te habrás herniado! Si te lo propusieras, le cogerías el tranquillo. ¿O es que quieres acabar en una fábrica? Sé que tiene razón, que, si no hubiera aprobado, no habría entrado en el instituto y me tocaría currar. Aunque cuando en marzo me estuvo dando la lata a cuenta de la orientación escolar, no me gustó, habría preferido que me dejara en paz. Ahora está más tranquila, ya no me queda más remedio que seguir estudiando hasta la reválida superior. No le he aclarado que, si no apruebas quinto de bachillerato, te pueden echar del insti o mandarte a FP, se pasaría el año tocándome las narices. Ellos solo tienen el certificado elemental, pero son mil veces más cargantes que los padres de Céline, que son ingenieros o algo así; es verdad que ellos no necesitan gritar, son el ejemplo mismo del éxito, mientras que, para los míos, que son obreros, tengo que ser lo que digan, no lo que son. No sé si llegaré a ser maestra, ni siquiera sé si sigue apeteciéndome. Y él me tiene harta, siempre mirándome con cara de preocupación, ¡te vas a volver loca a fuerza de leer libros todo el tiempo! La lectura no es su fuerte, solo algún que otro periódico, el Paris-Normandie, un poco de France Soir. A veces, cuando se abstrae, mueve los labios al leer. Tal vez tenga razón, estudiar es muy duro. A principio de curso pensaba que me centraría en los trabajos, en el insti; en mi clase solo conocía a Céline y a un chico de catorce años, inofensivo. Pues de centrarme nada de nada. Me he quedado sin ideas para la redacción de Francés. La profe me echa en cara que soy caótica. En el primer trabajo escribió el tema era bueno, pero te falta esto y aquello; vamos, que había algo que no iba; mejor dicho, que hay algo que no va, nunca seré capaz de abordar ningún tema como es debido; los tiempos verbales, eso es lo que no va, imposible arreglarlo, cambiar nada. Y si solo fuera en las redacciones en clase de Francés. Me veo cayendo en picado y ni siquiera sé cómo llamar a lo que siento. Enamorarme ¿para qué, si no volveré a verlo?, y todos los chicos me tiran para atrás. A veces tengo miedo, no de acabar en una fábrica —se pasan, mis viejos, seguro que encontraría trabajo en una oficina—, sino de no tener ganas de nada, de ser única en mi especie. No eres como las demás, hay que sudar para sacarte dos palabras, con la cantidad de chicas estupendas que hay por ahí que sabrían apreciar lo que hacemos por ti. Siempre comparándome, pero nunca con las mismas chicas… ¿Por qué las otras son tan seguras? Cuando Céline sube delante de mí para ir a clase de Mates, apenas menea la espalda, solo las nalgas y con un movimiento armonioso, no sé si ya habrá…, mientras la sigo me siento como una pulga, tan flaca y sin grandes tetas como ella. Vaya pintas tengo. Me gustaría retroceder al final del curso pasado, a junio, hacía un calor de mil demonios, mi padre decía, después de ver las noticias, el tiempo tendría que cambiar, debería llover, por los huertos. Ayer me vi reflejada en el escaparate de una zapatería, llovía a cántaros, tenía el pelo hecho un churro, se acabaron las vacaciones. Estoy fea con las gafas. Ya no me las quito nunca, me hacen una pequeña mar-ca a cada lado de la nariz, que no paro de tocarme en clase cuando me aburro como una ostra. Ya no me importan esas marcas. Ella está ahí, mirándome como si nada, cuando salgo para el insti; te sientan bien las gafas, muy bien, te dan un aire más serio. En la familia dicen que parezco una maestra, por lo menos ya tengo las gafas. Empecé a quitármelas en junio, casi al final de curso. Al principio me costó acostumbrarme, no reconocía a la gente de lejos, pasaban en medio de una neblina luminosa, como en una televisión en color mal ajustada. El problema es que no podía saludar porque no estaba segura del todo. No quería que me tomaran por una pirada si me equivocaba de cara. También suponía un problema ignorar así a la gente de mi entorno, todo un drama en casa cuando no saludo a un profe, a personas importantes que conocemos de vista, a algún vecino. ¿A qué edad empieza una a decir hola sin pensarlo? En la escuela primaria era aún peor, me cambiaba de acera porque no podía soportarlo; la señora Bachelot, viverista, detrás de su verja, no me miraba nunca, siempre ahí plantada, más tiesa que un palo; yo decía hola, señora, ella no contestaba y después encima me ponía verde. Me sacó de mis casillas, la bruja aquella, le contó a mi madre que me bajaba de la acera justo antes de llegar a la altura de su casa, pero ¿qué se ha creído su hija, la mocosa esa? Me cayó una buena, los Bachelot son sagrados, millonarios, pero no presumen de ser ricos, a mis padres casi les parece normal que tengan mucha pasta porque actúan como si no la tuvieran. Me venía bien no ver a la gente, no llevaba nada debajo del vestido de tirantes, ajustado por arriba y escotado. Si ando demasiado deprisa, la tela se me mete entre las piernas y me tira por detrás, se me marca todo. Siempre quieres lo que no te pega ni con cola, por ese precio podrías haber escogido algo más fresco, más de jovencita, con eso vas llamando la atención. Pero era ella la que me dejaba elegir y luego me echaba la bronca. Es verdad, me daba algo de vergüenza ir así, pero tenía que exhibirme, una no puede ir de cría toda la vida. Con las gafas guardadas en el bolso era capaz de salir a la calle hasta en camisón. En caso de tropezarme con mi madre o con mi padre, siempre podría decir que se me habían ensuciado los cristales y que me las había quitado por eso, hay que estar preparada para defenderse. Curiosa impresión, me parecía estar presentando una colección como en la revista Jours de France, con un público todo ojos, pero borroso, y, con el sudor que me pegaba los muslos, me costaba caminar con naturalidad cuando pasaba por delante de las terrazas de los cafés de la Place de la Poste, y luego, la llegada al cole, los primeros diez metros en el patio, con todos, las chicas también, mirando para ver si realmente tengo pecho. Yo no bajaba demasiado la vista, habrían pensado que me contemplaba a mí misma encantada, y tardaba un rato en ponerme la bata antes de subir al aula. El año pasado no me habría atrevido, no tenía suficiente delantera, pero este año tocaba la reválida elemental, como si un problema me diera derecho a ser más atrevida. Siempre he pensado que no se pueden tener dos miedos a la vez, el más fuerte gana, y era el examen, claro. De hecho, todo se iba al garete, se seguían controlando las ausencias, pero era inútil. Los profes, vaya lerdos, anotando los nombres de los que ya habían hecho novillos definitivamente. Para mí perdieron puntos del todo en junio, sus amenazas no servían de nada, ni siquiera sabían de qué iba exactamente la reválida, las preguntas les sorprenderían tanto como a nosotros, el curso que viene les repetirían a otros estudiantes lo que nosotros sabíamos ahora, que pueden machacar a los alumnos durante un año, dos como mucho, pero luego nosotros chao, pescao. Y es que nosotros avanzamos, ellos no. Me puse a hojear los libros del curso, nunca más haría esos problemas de Mates que tanto me acobardaban en el cole, se acabaron; me sentí envejecida. La hora de estudio transcurría debajo del tilo, en el patio, a causa del calor. Me habría gustado vivir más tiempo ese mes de junio, y era la primera vez que lo pensaba en serio. Me sentía feliz. Lástima de examen, de repaso, podría haber dedicado más tiempo a todo lo que se avecinaba, disfrutarlo. La perspectiva del examen me cortaba bastante. Yo me decía si suspendo, haré cualquier tontería, me acostaré con un tío, de perdidas al río, siempre tuve miedo de morir antes de probar esa experiencia, no habría merecido la pena vivir hasta entonces, toda la infancia de mierda pensando en ello todo el tiempo y luego, paf, nothing. De hecho, si hubiera tenido que morir, en una guerra por ejemplo, me habría tirado al primero que pasara. A los compañeros, o incluso a François, el monitor de sala en el cole. En caso de guerra, vale, pero ellos no darían abasto, y las hay más guapas que yo. El calor me daba ideas pringosas que me avergonzaría compartir con los demás, pero que no me avergonzaba tener, quizá porque pronto acabaría el cole, y cuando te vas de algún sitio puedes pensar con mayor libertad. Nunca me fijé tanto en el cuerpo de mis amigas, en invierno, y eso con todo el curro que se nos venía encima. Las comparaba conmigo: la gordura, el culo, las piernas, el pelo…, mi cuerpo era una mezcla, era igual de alta que Odile, morena como Céline, el pecho, difícil saberlo con los sujetadores. ¿Qué prefería yo, buenas notas o un cuerpo bonito?, las dos cosas es mucho pedir, no se puede tener todo en la vida, cuando el exterior se desarrolla bien es, seguro, en detrimento de la inteligencia, hasta los profes desconfían de las chavalas que están buenas. En junio, Céline se hacía dos coletas, yo me fijaba en su cuello húmedo, y se apoyaba en la pared con los pies separados, daba cosa verla así, con los vaqueros bien ceñidos en el lugar adecuado. Me recordaba a aquel día en que, en la casa de antes, en la Rue Césarine, escondidas en el trastero, ella, con esa risa suya y sus ojillos rasgados, sentada en una caja de cartón, me enseñó su «eso», como lo llamábamos entre nosotras, que era tan diferente del mío como su risa de la mía. Al ver el interior de sus muslos, con la piel erizada por el frío, entendí mi propio misterio, aquello blando, rosa, que se parecía al interior del pico de las gallinas que mi abuela abría a la fuerza para matarlas con las tijeras. Ya le había crecido el primer vello, ¿cuándo me tocaría a mí…?; oye, júrame que me enseñarás una toallita llena de sangre. Pero esa fue Alberte, no Céline. Ahora ya no nos enseñaríamos ni nuestro «eso» ni nada, ni siquiera la tía Rose lo menciona cuando viene a vernos; simplemente, hoy no puedo ir a la piscina; ¡ah!, vale, sí, estás indispuesta. Sin embargo, la primera vez me habría gustado que las demás se enteraran, los chicos no, claro, pero no hubo ocasión. Me sentía a gusto con las chicas de clase a final de curso. Nos poníamos a tomar el sol, muslo contra muslo, fumábamos detrás de los tilos, como si nada nos separase. Para los profes están las que pillan un poco, mucho, la leche, las que son la releche y las pobrecillas a las que no les da para más. No son esas diferencias las que me importan, sino el descaro, la manera de hablar de algunas y otras cosas indefinibles. Había alguna más concreta; los vestidos, por ejemplo; yo solo tuve uno nuevo en junio, pero al cabo de ocho días todo el mundo se había acostumbrado. Si apruebas, te compraré otro. Yo lo habría querido inmediatamente, cuando aún podía lucirlo, porque luego, en vacaciones, siempre un coñazo, ya no merecería la pena. Las vacaciones también suponen un cambio, cuando empiezan y cuando acaban. Céline tenía que ir a Yugoslavia; después, nos olvidamos y todo vuelve a ser como antes. A mí no me gustaría ir a la costa, como decía una chica, qué costa, ni a Yugoslavia. Aún faltan dos años para acabar de pagar la casa. Diez años para pagar tres habitaciones y un huerto, yo tenía entonces casi ocho años, me parece una eternidad de dinero, y encima aún no es nuestra del todo. Además, en un barrio en el quinto pino donde no se ve un alma, no como cuando vivíamos en la Rue Césarine, allí estaba Alberte. Mi padre coge las vacaciones en agosto, vamos a ver a la familia, cien kilómetros como mucho, y, si tiran la casa por la ventana, vamos a pasar un día a la orilla del mar. Qué aburrimiento, la playa, eso es solo para la juventud. Por lo que se ve, aún no formo parte de la juventud. Mi madre iría a echar una mano al café La Petite Vitesse tres días a la semana. No quiere que me vaya sola de vacaciones, ¿y adónde, si puede saberse? Habría apostado lo que fuera a que no me pasaría nada interesante en vacaciones. Lo que más me fastidiaba es que iba a tener que aguantar los rapapolvos de mis padres hasta septiembre. Un presentimiento. Durante el curso, no los ves mucho, tienes mil ocasiones de olvidarte de sus sermones: una clase, un rato con una amiga, la gimnasia, pero ahí era imposible escapar. En el patio del colegio las del primer curso se nos echaban encima. Me recordaba entrando en el edificio y, antes, en la escuela primaria, las mismas tardes polvorientas de final de curso, el recreo que no se acaba nunca, las maestras a lo lejos, imágenes de niña pequeña que cada vez me repelían más. Me entraban ganas de soltarles una buena torta a las mocosas esas de primero cuando se acercaban a tocarnos las narices. Mi madre me abrigaba demasiado cuando estaba en primaria, tenía que andar siempre con un montón de ropa debajo del brazo porque me la iba quitando. Las mayores me agarraban de la mano que no tenía ocupada y me decían vente a jugar al pañuelo, pero dónde dejaba yo todo aquello, ojo que no te roben tus cosas, un día la pañuelera empezó a decir mi número todo el tiempo y la del otro bando no paraba de atraparme, así que perdimos por mi culpa y me sentí fatal. Pero pronto cumpliré dieciséis años y eso ya es otra cosa, la verdad.

La mañana del examen de reválida estaba con las piernas estiradas debajo de la mesa, a la espera de la prueba de Mates; la profe, rubia y con una blusa verde, podría ser una dependienta de Monoprix, que me digan la diferencia, pensamientos tontos que se me pasan por la cabeza en el momento menos oportuno y, después, yupi, me puse a escribir sin parar y se me pasó la mañana volando. Céline, detrás de mí, sudaba la gota gorda, pero soplarle las respuestas era demasiado arriesgado y, además, tampoco me apetecía. El día siguiente, dormí hasta mediodía, después no paraba de preguntarme qué me sucedía. Quizá todo empezó ahí. Ellos estaban comiendo, mi padre cortaba el pan despacio, ella no decía nada, notaba que estaba enfadada por mi culpa, por los quebraderos de cabeza que le daba. A mí me la traía al pairo. Podrían haber sido unos extraños. ¿Nos tomas por unos extraños o qué?, ni siquiera nos cuentas cómo te ha ido, ¡tienes que saber si te ha salido bien o no! Pues no. Se pasan cien pueblos, ¿por qué diablos me dan la tabarra así?, que yo sepa el examen lo he tenido yo, no ellos. El mundo me parecía raro. Ella estaba pelando un huevo duro demasiado caliente cogiéndolo con un trapo de cocina que también utiliza como servilleta durante las comidas, así va más rápido. Los tomates salpicados de trocitos de cebolla me tiraban para atrás. Mi padre puso las noticias de la una, había una conferencia en América, volvía la inflación, continuaba la sequía, se veía venir, a mí todo aquello me parecía insignificante. Lo importante era ese momento, la cocina asfixiante, el motor del frigo que se ponía en marcha de nuevo, mis manos en el hule, las marcas de cuchillo junto a mi plato. Tenía un nudo en la garganta, no por miedo al suspenso, era una birria de examen de reválida sin más, sino por vernos ahí en la mesa y sentir el mundo alrededor como un gran círculo lejos-lejos-lejos y, sin embargo, pegado a mí. Por la tarde fui a la ciudad —siempre decimos eso porque en nuestro barrio no hay tiendas ni nada—, para comprar champú, le dije a mi madre, y es que siempre necesita un motivo para todo. Para forzar al destino, llevé puestas las gafas, diciéndome que así, fea y empollona, seguro que me aprobaban a la primera. Es gracioso, me habría encantado encontrarme con Alberte y decirle que acababa de pasar la reválida. Ella se presentó al examen del certificado elemental con catorce años para hacer luego taquimecanografía y la verdad es que después no nos vimos mucho, tampoco teníamos gran cosa que decirnos. Pensé en ella al pasar por delante de unos viejos urinarios, ese olor a pollo crudo, ese ruido del agua que corre sin parar. ¿Por qué las chicas no podían entrar ahí? Dos pies separados y un pantalón desabrochado nos lo impedían. Tengo ganas, tía, pero qué ganas; menuda era Alberte, hacía como que no se podía aguantar; yo, desde luego, nunca me habría atrevido a meterme sola en un sitio así. Antes de salir, nos asomamos para ver si no pasaba nadie por la acera, los hombres también echan una ojeada antes de abandonar el lugar, fue Alberte quien hizo que me fijara en aquello, siempre tenía un montón de ideas. Pero cuando volvimos a vernos, hace dos años, solo nos dijimos qué tal, ella ya se había puesto a trabajar y puede que también fuera un obstáculo que nos enseñáramos el «toto» de pequeñas. Y me decía que aquellos pensamientos, que nada tenían que ver con la reválida, siempre aparecerían asociados a ese estúpido examen una vez que me dieran las notas. Y luego la farmacia donde me compré el champú, había que ver la cara del dependiente. Yo no pensaba en los chicos. A la vuelta, un trayecto de un kilómetro más o menos, consulté mi propio horóscopo personal, siempre tengo un montón, el de France Soir es falso, seguro, lo hacen para todo el mundo, mientras que los míos me los invento yo. Si me cruzaba con tres coches blancos, me aprobarían sin necesidad de pasar el oral. Pero no recuerdo si los coches decretaron o no que aprobaría el examen. No tenía ganas de volver a casa. Me tomé un café con leche en la cocina, en las redacciones pongo un chocolate bien calentito porque queda mejor. No echaban nada en la tele; además, si me ponía a verla, seguro que ella empezaba a soltarme el rollo de que me había pasado el año delante de la tele, así que no le extrañaba que tal y que cual. En mi cuarto, volví a sentir esa impresión extraña. Había cogido el Femmes d’aujourd’hui