Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

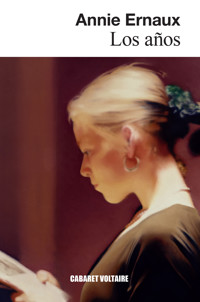

- Herausgeber: Cabaret Voltaire

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

«La otra hija» es una larga carta que Annie Ernaux le escribe a Ginette, la hermana muerta a la que nunca conoció, pero cuya sombra siempre la acompaña desde aquel lejano domingo de agosto de 1950 en el que descubrió accidentalmente su existencia. «Pero tú no eres mi hermana, nunca lo fuiste. No hemos jugado, comido, dormido juntas. Nunca te toqué, nunca te besé. No sé de qué color tienes los ojos. Nunca te he visto. No tienes cuerpo ni voz, solo eres una imagen plana en unas cuantas fotos en blanco y negro. No conservo ningún recuerdo de ti. Llevabas dos años y medio muerta cuando nací yo. Tú eres la criatura del cielo, la niñita invisible de la que nunca se habla, la ausente de todas las conversaciones. El secreto.»

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 59

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LA OTRA HIJA

PRIMERA EDICIÓN noviembre 2023TÍTULO ORIGINAL L'autre fille

Publicado porEDITORIAL CABARET VOLTAIRE [email protected]

© 2011 NiL éditions© de la traducción, 2023 Lydia Vázquez Jiménez© de esta edición, 2023 Editorial Cabaret Voltaire SL

BIC: FAISBN-13: 978-84-19047-21-2Producción del ePub: booqlab

Dirección y Diseño de la ColecciónMIGUEL LÁZARO GARCÍAJOSÉ MIGUEL POMARES VALDIVIA

FOTOGRAFÍASCubierta: S. mit Kind, 1995 © Gerhard RichterInterior: páginas 23 y 82 © derechos reservados, páginas 19, 41, 59 y 74 © colección personal de la autora

Bajo las sanciones establecidas por las leyes, quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización por escrito de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento mecánico o electrónico, actual o futuro -incluyendo las fotocopias y la difusión a través de Internet- y la distribución de ejemplares de esta edición mediante alquiler o préstamo públicos.

LA OTRA HIJA

La maldición de los niños es que creen.

FLANNERY O’CONNORLos violentos lo arrebatan

Es una foto color sepia, ovalada, pegada al cartón amarillento de una carpetilla, muestra a un bebé posando de tres cuartos en unos cojines festoneados, superpuestos. Lleva una camisola bordada, cerrada con una amplia presilla sobre la que va anudado un gran lazo por detrás de los hombros, como una gruesa flor o las alas de una mariposa gigante. Un bebé larguirucho, descarnado, cuyas piernas, separadas, avanzan estirándose hacia el borde de la mesa. Bajo su cabello castaño, recogido en un único rizo sobre su frente abombada, abre los ojos de par en par con una intensidad casi devoradora. Sus brazos, extendidos igual que los de una pepona, parecen agitarse. Se diría que va a dar un brinco. Al pie de la foto, la firma del fotógrafo —M. Ridel, Lillebonne—, cuyas iniciales entrelazadas adornan también la esquina superior izquierda de la carpetilla, muy sucia, con las tapas medio sueltas.

De pequeña, creía —debieron de decírmelo— que era yo. No soy yo, eres tú.

Sin embargo, había otra foto mía, tomada por el mismo fotógrafo, en la misma mesa, con el cabello castaño recogido también en un solo rizo, pero ahí se me veía rolliza, con los ojos hundidos en una carita redonda y una mano entre los muslos. Recuerdo que entonces me intrigó la diferencia, patente, entre ambas fotos.

Para Todos los Santos, voy al cementerio de Yvetot a poner flores en las dos tumbas. La de los padres y la tuya. De un año para otro, se me olvida la ubicación exacta, pero me oriento gracias a la cruz alta y muy blanca, visible desde la alameda central, que corona tu tumba, junto a la de ellos. Deposito en cada una un crisantemo de distinto color, a veces en la tuya un helecho, cuya maceta hundo en la gravilla de la jardinera excavada adrede al pie de la losa.

No sé si se piensa mucho ante las tumbas. Frente a la de los padres, me quedo un momento. Es como si les dijera «aquí estoy» y les mostrara en qué me he convertido un año después, lo que he hecho, escrito, lo que espero escribir. Después paso a la tuya, a la derecha, miro la lápida, siempre leo la inscripción en caracteres dorados, demasiado relucientes, rehechos burdamente en los años noventa por encima de los viejos, más pequeños y ya ilegibles. Por iniciativa propia, el marmolista suprimió la mitad de la inscripción original, optando por dejar debajo de tu apellido y tu nombre esta única mención, seguramente porque le pareció primordial: «Fallecida el Jueves Santo de 1938». Eso fue lo que me sorprendió la primera vez que vi tu tumba. Como la prueba, grabada en piedra, de la elección de Dios y de tu santidad. Llevo veinticinco años viniendo a visitar las tumbas y a ti nunca tengo nada que decirte.

Según el registro civil, eres mi hermana. Llevas el mismo patronímico que yo, mi apellido de soltera, «Duchesne». En el libro de familia de los padres, casi despedazado, en la rúbrica Nacimiento y Fallecimiento de los Hijos del Matrimonio, figuramos la una seguida de la otra. Tú, arriba, con dos sellos del ayuntamiento de Lillebonne (departamento del Sena Inferior); yo, con uno solo —la casilla de mi defunción aparecerá en otro libro de familia oficial, el que da fe de mi reproducción de una familia, con otro apellido.

Pero tú no eres mi hermana, nunca lo fuiste. No hemos jugado, comido, dormido juntas. Nunca te toqué, nunca te besé. No sé de qué color tienes los ojos. Nunca te he visto. No tienes cuerpo ni voz, solo eres una imagen plana en unas cuantas fotos en blanco y negro. No conservo ningún recuerdo de ti. Llevabas dos años y medio muerta cuando nací yo. Tú eres la criatura del cielo, la niñita invisible de la que nunca se habla, la ausente de todas las conversaciones. El secreto.

Siempre has estado muerta. Ya muerta, entraste en mi vida en el verano de mis diez años. Naciste y moriste en un relato, como Bonny, la hijita de Scarlett y de Rhett en Lo que el viento se llevó.

La escena del relato transcurre durante las vacaciones de 1950, el último verano lleno de juegos de la mañana a la noche entre primas, algunas chicas del barrio y las veraneantes de vacaciones en Yvetot. Jugábamos a las tiendas, a los adultos, fabricábamos casas en las numerosas dependencias del patio del bar-tienda de mis padres, con botelleros, cajas de cartón y trapos viejos. Cantábamos por turnos, de pie en los columpios, «Molinero, molinero, no vengas de noche a verme» y «Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde», como en los concursos radiofónicos. Nos escapábamos para ir a coger moras. Los padres nos prohibían andar con chicos so pretexto de que ellos preferían los juegos brutales. Por la noche nos despedíamos más sucias que el palo de un gallinero. Yo me lavaba brazos y piernas feliz, pensando en volver a empezar al día siguiente. Un año después, las chicas se desperdigarán, o se enfadarán, y yo me aburriré y me dedicaré solo a leer.

Me gustaría poder seguir describiendo aquellas vacaciones, alargar la cosa. Hacer el relato de este relato supondrá acabar con las vivencias borrosas, será como revelar un carrete de fotos conservado en un armario desde hace sesenta años y nunca positivado.