11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Nobelpreis für Literatur 2022

Geschichte ihrer selbst, Gesellschaftsporträt, universelle Chronik: Annie Ernaux’ aufsehenerregendes Werk wirkt von Beginn an weit über die französischen Grenzen hinaus. Eine faszinierende Einladung, das eigene Leben zu hinterfragen: »Annie Ernaux zu lesen ist ein Schock, eine Erfahrung, vor allem ist es wichtig.« Der Spiegel

Kindheit in der Nachkriegszeit, Algerienkrise, die Karriere an der Universität, das Schreiben, eine prekäre Ehe, die Mutterschaft, de Gaulle, das Jahr 1968, Krankheiten und Verluste, die sogenannte Emanzipation der Frau, Frankreich unter Mitterrand, die Folgen der Globalisierung, die uneingelösten Verheißungen der Nullerjahre, das eigene Altern. Anhand von Fotografien, Erinnerungen und Aufzeichnungen, von Wörtern, Melodien und Gegenständen vergegenwärtigt Annie Ernaux die Jahre, die vergangen sind. Und dabei schreibt sie ihr Leben – unser Leben, das Leben – in eine völlig neuartige Erzählform ein: »Annie Ernaux ist die Königin der neuen autobiographischen Literatur.« Die Zeit

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 303

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Annie ErnauxDie Jahre

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Die Jahre

»Wir haben nur unsere Geschichte und sie gehört uns nicht einmal.«

José Ortega y Gasset

»Ja. Man wird uns vergessen. Das ist unser Los, das lässt sich nicht ändern. Alles, was wir für ernst, bemerkenswert und wesentlich halten, wird mit der Zeit vergessen sein oder unwichtig erscheinen. Und das Interessante daran ist, dass wir jetzt überhaupt noch nicht wissen können, was man in Zukunft einmal bedeutend und wichtig nennen wird und was gering und lächerlich. (…) Und es kann sich ergeben, dass unser Leben, das uns ganz leidlich erscheint, den Menschen später einmal seltsam, unbequem, unklug, nicht ganz rein, ja vielleicht sogar sündhaft vorkommen wird.«

Alle Bilder werden verschwinden.

die Frau in Yvetot, die sich am helllichten Tag zum Pinkeln hinter die Baracke hockte, in der zeitweilig die Kneipe untergebracht war, weil die eigentliche Kneipe in Trümmern lag, und die dann mit gerafftem Rock den Schlüpfer hochzog und wieder in der Baracke verschwand

das tränenüberströmte Gesicht von Alida Valli, die in Noch nach Jahr und Tag mit Georges Wilson tanzt

die Begegnung mit dem Mann im Sommer 1990, auf einer Straße in Padua, seine an den Schultern angewachsenen Hände, und sofort war die Erinnerung an das Medikament da, das die Ärzte dreißig Jahre zuvor Schwangeren gegen Übelkeit verschrieben hatten, und an den Witz, den sich die Leute später erzählten: Eine werdende Mutter strickt Babywäsche und nimmt dabei Contergan, nach jeder Reihe eine Tablette. Ihre Freundin fragt entsetzt, ob sie denn nicht wisse, dass das Baby ohne Arme geboren werden könne. Sie antwortet: Schon, aber ich kann keine Ärmel stricken

Claude Piéplu, der in der Komödie Et vive la liberté ein Regiment Legionäre anführt, in einer Hand eine Fahne, in der anderen einen Strick mit einer Ziege

die majestätische alte Dame, die an Alzheimer litt und die wie alle Bewohnerinnen des Altersheims eine geblümte Kittelschürze trug, die sich dazu aber eine blaue Stola umlegte und tagein, tagaus erhobenen Hauptes den Flur entlangschritt, als wäre sie die Herzogin von Guermantes im Bois de Boulogne, und tatsächlich sah sie aus wie Céleste Albaret, Prousts Haushälterin, die eines Tages in Bernard Pivots Talkshow aufgetreten war

die Frau auf einer Freiluftbühne, die von mehreren Männern in einen Kasten gesperrt und mit Schwertern durchbohrt wurde – sie kam lebend wieder heraus, weil es sich um einen Zaubertrick mit dem Titel Das Martyrium einer Frau handelte

die Mumien in zerlumpter Spitze, die in der Kapuzinergruft in Palermo an den Wänden hingen

Simone Signorets Gesicht auf dem Plakat von Thérèse Raquin

der Schuh, der sich im Schaufenster des Geschäfts André in der Rue du Gros-Horloge in Rouen auf einem Sockel drehte, und auf dem Rand zog immer wieder derselbe Satz vorbei: Mit Babybotte läuft Ihr Kind schön flott.

der Fremde im Bahnhof Termini in Rom, der die Sichtblende seines Erste-Klasse-Abteils ein Stück heruntergezogen hatte, sodass er nur von der Hüfte abwärts sichtbar war und sein Geschlechtsteil rieb, weil er bemerkt hatte, dass im Zug nebenan junge Frauen aus dem Fenster schauten

der Mann in der Kinoreklame für Paic-Spülmittel, der fröhlich seine schmutzigen Teller zerschmetterte. Eine Stimme aus dem Off sagte streng: »Das ist doch keine Lösung!«, und der Mann blickte in die Kamera und fragte verzweifelt: »Was ist denn dann die Lösung?«

der Strand von Arenys de Mar neben den Bahngleisen, und der Hotelgast, der aussah wie Zappy Max

das Neugeborene, das der Arzt im Krankenhaus Pasteur in Bordeaux wie ein gehäutetes Kaninchen in die Höhe hielt und das eine halbe Stunde später angezogen in seinem Bettchen schlief, auf der Seite liegend, die Decke bis zur Schulter gezogen, eine Hand schaute hervor

Philippe Lemaire, der Schauspieler und Juliette Grécos Ehemann, seine schöne Gestalt

der Vater in der Fernsehwerbung, der sich hinter seiner Zeitung versteckte und es seiner Tochter gleichtun wollte, ein Picorette-Schokobonbon in die Luft warf und vergeblich versuchte, es mit dem Mund aufzufangen

das Haus mit der weinüberwucherten Laube in Venedig, auf dem Zattere-Kai Nummer 90 A, das in den Sechzigerjahren ein Hotel gewesen ist

die Gesichter der Menschen, die vor dem Abtransport ins Konzentrationslager von den Behörden fotografiert worden waren, in einer Ausstellung Mitte der Achtzigerjahre im Palais de Tokyo in Paris, Hunderte von versteinerten Gesichtern

das Plumpsklo im Hof hinter dem Haus in Lillebonne, die Ausscheidungen und das Papier fielen in den Bach und wurden vom plätschernden Wasser davongetragen

all die schummrigen Bilder der ersten Jahre, mit einem Sommersonntag als hellem Fleck, all die Träume, in denen die toten Eltern wieder leben oder man eine fremde Landstraße entlangläuft

das von Scarlett O'Hara, wie sie die Leiche des Nordstaaten-Soldaten, den sie erschossen hat, die Treppe hinunterzerrt – und wie sie auf der Suche nach einem Arzt für Melanie, die in den Wehen liegt, durch die Straßen Atlantas läuft

das von Molly Bloom, die im Bett neben ihrem Ehemann liegt, an ihren ersten Kuss denkt und ja, ja, ja sagt

das von Elizabeth Drummond, die 1952 zusammen mit ihren Eltern auf einer Landstraße in der Nähe von Lurs ermordet wurde

reale oder imaginäre Bilder, die einen bis in den Schlaf verfolgen

Momentaufnahmen, beschienen von einem Licht, das allein ihnen gehört

Sie alle werden mit einem Schlag erlöschen wie zuvor die Millionen Bilder im Kopf der Großeltern, gestorben vor einem halben Jahrhundert, wie die Bilder im Kopf der Eltern, die ebenfalls nicht mehr sind. Bilder, in denen man selbst als kleines Mädchen im Kreise anderer Menschen auftaucht, die gestorben sind, bevor man selbst geboren wurde, so wie in den eigenen Erinnerungen die Töchter und Söhne als Kleinkinder von unseren Eltern in jungen Jahren und unseren Klassenkameraden umgeben sind. Und auch wir werden eines Tages in den Erinnerungen unserer Kinder im Kreise der Enkel stehen, im Kreise von Menschen, die noch gar nicht geboren sind. Wie das sexuelle Verlangen ist auch die Erinnerung endlos. Sie stellt Lebende und Tote nebeneinander, reale und imaginäre Personen, eigene Träume und die Geschichte.

Auch werden sich auf einen Schlag alle Wörter auflösen, mit denen man Dinge, Gesichter, Handlungen und Gefühle benannte, mit denen man Ordnung in die Welt gebracht hat, die das Herz höher schlagen und die Scheide feucht werden ließen.

die Slogans, Graffiti an Häuser- und Klowänden, Gedichte und schmutzige Witze, Titel

Anamnesis, Epigone, Noema, Deontologie, Begriffe, deren Definition man in ein Notizheft schrieb, damit man sie nicht jedes Mal nachschlagen musste

die Formulierungen, die andere ganz selbstverständlich gebrauchten, während man selbst glaubte, man würde sie nie beherrschen, unstrittig ist, eingedenk dessen

die furchtbaren Sätze, die man besser vergessen hätte, die sich einem aber einbrannten, gerade weil man sie verdrängen wollte, du siehst aus wie eine abgehalfterte Hure

die Sätze von Männern im Bett, Mach mit mir, was du willst, ich bin heute Nacht dein Spielzeug

existieren ist trinken ohne Durst

wo waren Sie am 11. September 2001?

in illo tempore sonntags in der Messe

alter Zausel, Rabatz machen, das schießt den Vogel ab!, du Dummerjan! Aus der Mode gekommene Redewendungen, die man eines Tages zufällig wieder hört, kostbar wie ein verlorener und wiedergefundener Gegenstand, und von denen man sich fragt, wie sie die Zeit überdauert haben

die Sätze, die man mit einem bestimmten Menschen verbindet – und mit einer bestimmten Stelle an der N14, weil der Beifahrer diesen Satz gesagt hat, als man gerade dort vorbeifuhr, und später muss man jedes Mal, wenn man dort entlangkommt, an diesen Satz denken, er schießt einem so plötzlich durch den Kopf, wie die Fontänen im Park von Schloss Peterhof hochspritzen, wenn man mit dem Fuß drauftritt

die Grammatikbeispiele, Zitate, Schimpfwörter, Chansons und Sinnsprüche, die man in der Jugend in ein Heft geschrieben hat

Abbé Trublet kompilierte, kompilierte, kompilierte

eine Frau kann nur Ruhm erlangen, wenn sie ihr Glück zu Grabe trägt

daher lebt der beste Teil unseres Gedächtnisses außerhalb von uns, im feuchten Hauch eines Regentages

was haben eine Ehefrau und Dachpappe gemeinsam? Wenn man sie nicht ordentlich nagelt, liegen sie bald beim Nachbarn

ein anständiges Mädchen geht um acht ins Bett, damit es um zehn zu Hause ist

Chansons wie C'était un porte-bonheur un petit cochon avec un cœur / qu'elle avait acheté au marché pour cent sous / pour cent sous c'est pas cher entre nous

mon histoire c'est l'histoire d'un amour

tirlipoter und schmilblick, heiteres Begrifferaten im Radio

(hab ich recht oder stimmt's, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt, zum Bleistift, schauen wir mal, dann sehen wir schon, Einbildung ist auch eine Bildung, tausendmal gehörte Sprüche, weder geistreich noch lustig, sondern nur irritierend flach, Sprüche, die in unserem Familienleben allgegenwärtig waren und die mit der Trennung aus dem Alltag verschwunden sind, die einem aber immer mal wieder herausrutschten, im falschen Moment, in einer unpassenden Situation, außerhalb der Familie, nach all den gemeinsamen Jahren war das im Grunde alles, was von ihm übriggeblieben ist)

die Wörter, bei denen man überrascht ist, wie alt sie schon sind, »mastoc« (massiv, im Sinne von kräftig), Flaubert in einem Brief an Louise Colet, »pioncer« (pennen), George Sand in einem Brief an Flaubert

das Latein und Englisch, das man gelernt hatte, sechs Monate Russisch wegen eines Freundes aus der Sowjetunion, und übrigblieb nur do swidanija ja tebja ljublju choroscho

Lebensende mit drei Buchstaben: Ehe

die Redewendungen, die so abgedroschen sind, dass man sich wundert, wie andere sie überhaupt noch in den Mund nehmen können, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben

O Mutter, begraben fernab des Garten Eden

Auf dem Holzweg sein, auf dem falschen Dampfer sein, schief gewickelt sein, nicht ganz sauber ticken, Redewendungen in ihrer Zeit

Die Männerwörter, die einem zuwider waren, abspritzen, sich einen runterholen

die Begriffe aus Schule und Studium, die einem das Gefühl gaben, über die Komplexität der Welt zu triumphieren. Nach der Prüfung vergaß man sie schneller wieder, als man sie gelernt hatte

die Sätze, mit denen einem Eltern und Großeltern in den Ohren lagen und an die man sich nach ihrem Tod lebhafter erinnerte als an ihre Gesichter, Steck deine Nase nicht in anderer Leute Angelegenheiten

die Namen vergessener Marken, deren Erwähnung einen glücklicher machte als bekannte Marken, Dulsol-Shampoo, Cardon-Schokolade, Nadi-Kaffee, wie eine intime Erinnerung, die man mit niemandem teilen kann

Die Kraniche ziehen

Marianne, meine Jugendliebe

Madame Soleil sieht Ihre Zukunft

Der Welt fehlt es am Glauben an eine transzendentale Wahrheit

All das wird innerhalb einer Sekunde vergehen. Getilgt das von der Geburt bis zum Tod angesammelte Wörterbuch. Stille wird eintreten, und man wird keine Wörter mehr haben, um sie zu sagen. Aus dem offenen Mund wird nichts mehr kommen. Kein Ich, kein Mir, kein Mich. Die Sprache wird die Welt weiter in Worte fassen. Bei Familienfeiern wird man nur noch ein Vorname sein, von Jahr zu Jahr gesichtsloser, bis man in der anonymen Masse einer fernen Generation verschwindet.

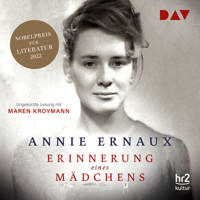

Das ovale sepiafarbene Foto klebt in einem aufklappbaren Umschlag mit goldenem Rand unter dünnem weißem Schutzpapier. Darunter: Ridel, Moderne Fotografie, Lillebonne, (Seine Inférieure), Tel. 80. Ein Kleinkind mit Babyspeck, Schmollmund und einer dunklen Haartolle sitzt halbnackt auf einem Kissen, das auf einem Holztisch liegt. Der verschwommene Hintergrund, die geschnitzte Girlande, das hochgerutschte Spitzenhemd – eine Hand verbirgt die Scheide –, der Träger, der von der Schulter auf den pummeligen Arm geglitten ist, all das erinnert an pausbäckige Engel oder Putten auf alten Gemälden. Vermutlich hat jedes Familienmitglied einen Abzug bekommen, und sie haben prompt versucht herauszufinden, nach welcher Seite das Kind schlägt. Dieses Stück aus dem Familienarchiv – es muss 1941 entstanden sein – kann man nur als ritualisierte Inszenierung einer kleinbürgerlichen Einführung in die Welt lesen.

Ein weiteres Foto vom selben Fotografen – allerdings ist der Umschlag weniger hochwertig und hat keinen Goldrand –, das zweifellos demselben Zweck diente, der innerfamiliären Verteilung, es zeigt ein kleines, etwa vierjähriges Mädchen mit ernster, beinahe trauriger Miene, obwohl sie recht wohlgenährt aussieht, das kurze Haar ist in der Mitte gescheitelt und wird von zwei Spangen mit großen Schleifen zurückgehalten. Die linke Hand ruht auf demselben geschnitzten Louis-seize-Tisch, diesmal ist er jedoch vollständig zu sehen. Das Mädchen wirkt eingeschnürt in Bluse und Trägerrock, der sich über einem leicht geblähten Bauch wölbt, vielleicht ein Anzeichen von Rachitis (circa 1944).

Zwei weitere Fotos mit gezackten Rändern, wahrscheinlich aus demselben Jahr, zeigen dasselbe Mädchen, nur dünner, in einem Rüschenkleid mit Puffärmeln. Auf dem einen schmiegt es sich an eine stämmige Frau in einem gestreiften Kleid, deren Haar zu großen Tollen hochgesteckt ist. Auf dem anderen Foto reckt das Mädchen die linke Faust in die Höhe, ein großer, lässig dastehender Mann in heller Anzugjacke und Bügelfaltenhose hält ihre andere Hand. Beide Fotos wurden am selben Tag aufgenommen, in einem gepflasterten Hof vor einer halbhohen Steinmauer mit Blumenkästen. Über ihren Köpfen hängt eine Leine mit einer einzigen Wäscheklammer.

Nach dem Krieg erwachte bei Familienfeiern, bei Mahlzeiten, die sich endlos in die Länge zogen, die angebrochene Zeit zum Leben, jene Zeit, auf die die Erwachsenen manchmal zu starren schienen, wenn sie uns keine Antwort gaben und ihr Blick sich in der Ferne verlor, jene Zeit, in der man noch nicht gewesen war und in der man nie sein würde, die Vergangenheit. Der vielstimmige Chor der Erwachsenen hob zur kollektiven Erzählung von Ereignissen an, die man nach einer Weile tatsächlich miterlebt zu haben glaubte.

Die Erwachsenen wurden nicht müde, vom Hungerwinter 42 zu erzählen, von der Kälte und den Steckrüben, den Lebensmittelengpässen und Tabakmarken, von den Bomben

vom Lichtschein am Himmel, der den Krieg ankündigte

vom Treck aus Fahrrädern und Pferdekarren nach der Kapitulation, von den Plünderungen

von den Ausgebombten, die in den Trümmern nach Familienfotos und nach ihrem Ersparten suchten

von der Ankunft der Deutschen – jeder berichtete, wogenau, in welchem Dorf, welcher Kleinstadt –, von höflichen Engländern und unverschämten Amerikanern, von den Kollaborateuren, vom Nachbarn, der in der Résistance gewesen war, von der Tochter von XY, der man nach der Befreiung das Haar geschoren hatte

von Le Havre in Trümmern, vom Schwarzmarkt

von der Propaganda

von den Boches, die ihre erschöpften Pferde auf der Flucht bei Caudebec durch die Seine trieben

von der Bäuerin, die in einem Zugabteil voller Deutscher einen fahren ließ und dann lauthals verkündete, »wer nicht hören will, muss fühlen«

Vor einem gemeinsamen Hintergrund von Hunger und Todesangst begannen alle Sätze mit »wir« oder »man«.

Sie unterhielten sich achselzuckend über Pétain, der schon viel zu alt und ziemlich senil gewesen war, als man ihn in Ermangelung einer Alternative zurückgeholt hatte. Sie imitierten das Grollen der V2-Rakete, mimten die ausgestandene Angst, legten in dramatischen Momenten eine Kunstpause ein, »und was jetzt?«, um die Spannung zu steigern.

Obwohl es in den Geschichten um Tod, Gewalt und Zerstörung ging, wurden sie in Hochstimmung vorgetragen, einer Hochstimmung, die widerlegt werden sollte, indem sie hin und wieder den Satz »so was darf nie wieder passieren« einwarfen, mit ernster Stimme, gefolgt von kurzem Schweigen, so als wollten sie das Böse bannen oder hätten wegen der Begeisterung ein schlechtes Gewissen.

Allerdings redeten sie nur über Dinge, die sie selbst gesehen hatten und die beim Essen hervorgeholt werden konnten. Sie hatten nicht genug Vorstellungskraft oder Überzeugung, über Dinge zu reden, von denen sie zwar wussten, die sie aber nicht selbst gesehen hatten. So war weder von den jüdischen Kindern die Rede, die in Zügen nach Auschwitz transportiert worden waren, noch von den Hungertoten, die jeden Morgen im Warschauer Ghetto von der Straße gesammelt wurden, noch von den 10 000 Grad Celsius in Hiroshima. Daher dieses Gefühl, das alle Geschichtsbücher, Dokumentationen und Spielfilme nicht zerstreuen können würden: Die Krematorien und die Atombombe gehörten nicht in dieselbe Zeit wie die Schwarzmarktbutter, der Fliegeralarm und das Ausharren im Keller.

Dann zogen sie Vergleiche zum Großen Krieg, dem von 1914, den die Franzosen, wenn auch unter schweren Verlusten, ruhmreich gewonnen hatten, dem Krieg der Männer. Die Frauen am Tisch hörten respektvoll zu, während die Männer von der Schlacht an der Aisne und von Verdun erzählten, vom Gas und von den Kirchenglocken, die am 11. November 1918 geläutet hatten. Sie zählten die Dörfer auf, die all ihre Söhne an die Front verloren hatten. Sie verglichen die Soldaten im Schlamm der Schützengräben mit den Kriegsgefangenen von 1940, die fünf Jahre lang im Warmen gehockt und nicht einmal die Bomben erlebt hatten. Sie stritten, wer mehr Heldenmut gehabt und wer mehr gelitten hatte.

Dann gingen sie noch weiter in die Vergangenheit zurück und erzählten von der Zeit vor ihrer Geburt, vom Krimkrieg und dem Krieg von 1870, als die Pariser Ratten gegessen hatten.

In den Erzählungen der Vergangenheit gab es nichts als Hunger und Krieg.

Nach dem Essen wurde Ah! le petit vin blanc und Fleur de Paris angestimmt und lauthals der Refrain gegrölt, »Blau-Weiß-Rot sind die Farben des Vaterlandes«. Man schwenkte die Arme im Takt und rief: »Das können uns die Deutschen nicht nehmen.«

Die Kinder hörten nicht zu, sprangen vom Tisch auf, sobald sie durften, und nutzten die Nachsicht der Feiertage für verbotene Spiele, auf den Betten hüpfen und sich kopfüber von der Schaukel hängen. Trotzdem merkten sie sich alles. Im Vergleich zu jener legendären Epoche, deren Episoden – Kapitulation, Flucht vor den Deutschen, Okkupation, Landung der Alliierten, Befreiung – sie erst sehr viel später in die richtige Reihenfolge würden bringen können, kam ihnen die namenlose Zeit, in der sie aufwuchsen, blass vor. Sie bedauerten, dass sie noch nicht oder gerade erst auf der Welt gewesen waren, als Familien in langen Trecks über Land gezogen waren und in Scheunen geschlafen hatten wie fahrendes Volk. Sie entwickelten eine hartnäckige Sehnsucht nach einer Zeit, die sie knapp verpasst hatten. Die Erinnerungen der Erwachsenen weckten eine heimliche Nostalgie für die Kriegsjahre und die Hoffnung, eines Tages selbst einmal etwas Ähnliches zu erleben.

Von dem strahlenden Heldenepos übrig geblieben waren nur die stummen grauen Ruinen der Bunker am Fuß der Steilküste und die endlosen Trümmerlandschaften der Städte. Verrostete Gegenstände ragten aus dem Schutt, ein verbogenes Bettgestell aus Metall. Ausgebombte Ladenbesitzer errichteten neben ihren zerstörten Geschäften Bretterbuden. Blindgänger, die bei der Entminung übersehen worden waren, explodierten den Jungen beim Spielen in den Händen. Die Zeitungen druckten Warnungen: Fassen Sie keine herumliegende Munition an! Die Ärzte nahmen kränklichen Kindern mit empfindlichem Hals die Mandeln heraus, und wenn die kleinen Patienten aus der Äthernarkose erwachten und vor Schmerzen schrien, flößte man ihnen heiße Milch ein. Auf verblassten Plakaten blickte General de Gaulle unter seinem Käppi im Dreiviertelprofil in die Ferne. Am Sonntagnachmittag spielte man Mensch ärgere dich nicht und Schwarzer Peter.

Die frenetische Stimmung nach der Befreiung verflog schnell. Anfangs hatten die Leute nichts anderes im Sinn, als auszugehen, die Welt war voller Bedürfnisse, die sofort befriedigt werden wollten. Man stürzte sich auf alles, was es zum ersten Mal wieder gab, Bananen, Lotterielose, ein Feuerwerk. Die Einwohner ganzer Stadtviertel, von der Großmutter am Arm ihrer Töchter bis zum Säugling im Korbwagen, besuchten den Jahrmarkt, den Fackelmarsch oder den Zirkus Bouglione, wo sie im Gedränge fast zerquetscht wurden. Die Leute pilgerten singend und betend in einer großen Menschentraube die Landstraße entlang, um die Jungfrau von Notre-Dame de Boulogne zu empfangen, und begleiteten sie am nächsten Tag kilometerweit zurück. Ob religiös oder weltlich, jeder Anlass war willkommen, um zusammen draußen zu sein, ganz so, als wollte man weiterhin in der Gemeinschaft leben. Am Sonntagabend kehrten überfüllte Busse vom Meer zurück, auf dem Dachgepäckträger saßen junge Burschen in kurzen Hosen und sangen Lieder. Hunde liefen frei herum und paarten sich mitten auf der Straße.

Doch auch diese Jahre waren irgendwann nur noch eine Erinnerung, goldene Zeiten, die man vermisste, wenn im Radio Je me souviens des beaux dimanches… Mais oui, c'est loin, c'est loin tout ça lief. Nun bedauerten die Kinder, dass sie die Jahre direkt nach der Befreiung nicht bewusst miterlebt hatten, weil sie noch zu klein gewesen waren.

Man wuchs heran, »froh, am Leben und gesund zu sein«, während die Erwachsenen einem einbläuten, nur ja keine unbekannten Gegenstände anzufassen, die irgendwo herumlagen, und sich ständig über die Rationierungen, die Öl- und Zuckermarken, das unverdauliche Maisbrot und den minderwertigen Koks beklagten, »gibt es zu Weihnachten Marmelade und Schokolade?«. Zur Einschulung bekam man eine Schiefertafel mit Griffel und einen Druckbleistift, und auf dem Schulweg lief man an Brachen vorbei, die in Erwartung des Wiederaufbaus vom Schutt befreit und eingeebnet worden waren. Man spielte Fangen, Plumpsack und Ringlein, Ringlein, du musst wandern und sang Bonjour Guillaume as-tu bien déjeuné, warf Bälle gegen die Wand und sang Petite bohémienne toi qui voyages partout, rannte über den Schulhof und rief: »Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein.« Man bekam Krätze und Läuse und musste unter einem Handtuch ausharren, das mit dem Läusemittel Marie Rose getränkt war. Man stand zur Tuberkuloseuntersuchung vor dem Röntgenbus an, kletterte die Stufen hoch und wurde in Mantel und Schal durchleuchtet. Man ließ die erste schulärztliche Untersuchung über sich ergehen und lachte verschämt, als man im Schlüpfer in einem unbeheizten Klassenzimmer stand, das die blaue Flamme, die auf einem Tisch neben der Krankenschwester in einer Schüssel mit Spiritus brannte, nicht wärmen konnte. Bald würde man zum ersten Mal am Tag der Jugend weißgekleidet durch die Stadt ziehen, auf der Rennbahn zwischen Himmel und feuchtem Gras zu Musik aus scheppernden Lautsprechern synchrone Gymnastikübungen aufführen und sich dabei so bedeutungsvoll wie einsam fühlen.

In den Reden hieß es, wir wären die Zukunft.

Bei den Familienessen, bevor es unweigerlich zu Streit und Gebrüll kam, stieg aus dem Chor der Stimmen bruchstückhaft noch eine zweite große Erzählung auf, die mit den Geschichten vom Krieg verwoben war, die Erzählung unserer Herkunft.

Darin erschienen Männer und Frauen, die manchmal keinen anderen Namen trugen als eine Verwandtschaftsbezeichnung, »Vater«, »Großvater«, »Urgroßmutter«, die auf einen Charakterzug oder eine lustige beziehungsweise tragische Anekdote reduziert wurden, die Spanische Grippe, der Schlaganfall oder der Pferdetritt, der sie getötet hatte – und auch Kinder, die bei ihrem Tod jünger gewesen waren als wir, eine Schar von Menschen, denen man nie begegnet war. In den Gesprächen entspannen sich die Fäden einer Verwandtschaft, die jahrelang schwer zu entwirren waren, bis man endlich jeden der einen oder anderen »Seite« zuordnen konnte und wusste, mit wem man blutsverwandt war und mit wem man »nichts zu tun hatte«.

Familienerzählung und gesellschaftliche Erzählung waren eins. Die Stimmen der Erwachsenen umrissen die Räume der Jugend: die Bauernhöfe, wo die Männer seit ewigen Zeiten als Saisonarbeiter und die Frauen als Dienstmädchen gearbeitet hatten, die Fabrik, wo man sich kennengelernt hatte, worauf Verlobung und Hochzeit folgten, die Läden und Geschäfte, in denen diejenigen arbeiteten, die mehr vom Leben wollten. Die Stimmen entwarfen Geschichten, in denen keine persönlichen Erlebnisse vorkamen außer Geburten, Hochzeiten und Todesfälle, keine Reisen außer dem in einer fernen Stadt geleisteten Wehrdienst, Geschichten von einem Dasein, das sich nur um die Arbeit drehte, harte, körperliche Arbeit, und um die Gefahr, dem Alkohol zu verfallen. Die Schuljahre waren eine mythische Vorzeit, ein viel zu kurzes goldenes Zeitalter, in dem der Lehrer wie ein strenger Gott geherrscht und mit dem Eisenlineal auf Finger geschlagen hatte.

Die Stimmen überlieferten ein Vermächtnis aus Armut und Entbehrungen, das aus den Jahren vor dem Krieg stammte, vor den Rationierungen, sie drangen weit in die Vergangenheit zurück, erzählten »von früher«, von Glück und Leid, von Sitten, Gebräuchen und Fertigkeiten:

in Häusern mit Lehmboden wohnen

Holzpantinen tragen

mit einer Lumpenpuppe spielen

die Wäsche mit Aschenlauge waschen

den Kindern ein Säckchen mit Knoblauchzehen neben den Bauchnabel ins Hemd heften, gegen Würmer

den Eltern gehorchen, Schläge auf den Hinterkopf bekommen, »und wehe, man gab Widerworte«

Benannten, was man damals nicht gekannt hatte, was völlig fremd gewesen war, was es einfach nicht gegeben hatte:

Rindfleisch und Orangen

Krankenversicherung, Kindergeld, die Rente mit 65

Urlaubsreisen

Erinnerten an Dinge, auf die man stolz war:

die Streiks von 36, die Volksfront, »vorher war man als Arbeiter einen Dreck wert«

Zum Dessert kehrten wir kleinen Menschen an den Tisch zurück und hörten den schmutzigen Witzen zu, die die Erwachsenen zu dieser späten Stunde erzählten, wenn sie die jungen Ohren vergaßen, den Liedern aus ihrer Jugend, über Paris und die Gosse, leichte Mädchen und Schieber aus den Vororten, Le Grand Rouquin, L'Hirondelle du faubourg, Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, den leidenschaftlichen Liebesliedern, denen sich die Sängerin mit geschlossenen Augen und dem ganzen Körper hingab, Liedern, die den Zuhörern Tränen in die Augen trieben, welche sie mit der Serviette abtupften. Anschließend sollten wir die Anwesenden mit Étoile des neiges rühren.

Es wurden vergilbte Fotos herumgereicht, auf deren Rückseite die Abdrücke der Finger zu sehen waren, die sie bei ähnlichen Anlässen gehalten hatten, verschmierte Kaffee- und Fettflecken von undefinierbarer Farbe. In dem steifen, ernsten Ehepaar und den Hochzeitsgästen, die sich in mehreren Reihen vor einer Mauer aufgestellt hatten, erkannte man weder die Eltern noch sonst irgendwen. Auch in dem Kleinkind unbestimmten Geschlechts, das halb nackt auf einem Kissen saß, sah man nicht sich selbst, sondern jemand anderen, ein Wesen aus einer verstummten, unzugänglichen Zeit.

Bei den sich endlos in die Länge ziehenden Familienessen der Nachkriegszeit, inmitten von Gelächter und Zwischenrufen, »das Leben ist kurz, lasst es uns genießen!«, wiesen uns die Erinnerungen der anderen einen Platz in der Welt zu.

Außer den Erzählungen wurden uns noch andere Dinge überliefert, wie man sich bewegt, sich hinsetzt, lacht, wie man auf der Straße jemandem etwas zuruft, wie man isst, wie man nach etwas greift, Erinnerungen, die in den ländlichen Gegenden Frankreichs und Europas von Körper zu Körper weitergegeben wurden. Dieses auf den Fotos unsichtbare Vermächtnis vereinte die Familienmitglieder, Leute aus der Nachbarschaft und alle, die angeblich so waren wie wir, ungeachtet aller individuellen Unterschiede und der Erwägung, ob sie gute oder schlechte Menschen waren. Ein Repertoire aus Gewohnheiten, eine Summe von Handgriffen, geprägt von einer Kindheit auf dem Feld und einer Jugend in der Werkstatt, denen wiederum andere Kindheiten und Jugenden vorausgegangen waren, bis in längst vergessene Zeiten:

beim Essen schmatzen und die Metamorphose der Nahrung im offenen Mund zur Schau stellen, sich die Lippen mit einem Stück Brot abwischen, den Teller so blank putzen, dass man ihn ungespült in den Schrank hätte räumen können, mit dem Löffel über den Boden der Schüssel kratzen, sich nach dem Abendessen strecken. Sich morgens nur kurz mit dem Waschlappen übers Gesicht fahren und den Rest des Körpers je nach Verschmutzungsgrad waschen, die Hände und Unterarme nach der Arbeit, die Beine und Knie der Kinder an Sommerabenden, den ganzen Körper nur an Feiertagen

kräftig zugreifen, mit den Türen knallen. Alles mit ruppigen Bewegungen tun, ob man ein Kaninchen an den Ohren packt, jemandem einen Kuss gibt oder ein Kind auf seinen Schoß zieht. Bei Streit aus dem Zimmer stürmen und dabei die Stühle umstoßen

große Schritte machen und beim Gehen mit den Armen schlenkern, sich schwer auf einen Stuhl oder in einen Sessel fallen lassen, als alte Frau, dabei die Fäuste in der Kittelschürze ballen und beim Aufstehen mit einer schnellen Bewegung den Rock aus der Poritze ziehen

als Mann ständig etwas Schweres auf den Schultern tragen, einen Spaten, ein paar Bretter, einen Kartoffelsack oder auf dem Rückweg vom Markt ein müdes Kind

als Frau sich die Kaffeemühle zwischen die Oberschenkel oder die Knie klemmen, Flaschen entkorken, einem Huhn den Hals durchschneiden, das Blut in einer Schüssel auffangen

laut und mit aggressiver Stimme sprechen, als müsse man sich gegen die ganze Welt auflehnen und das schon immer.

Die Sprache, ein entstelltes Französisch, vermischt mit Dialekt, war nicht von den polternden Stimmen zu trennen, den in Kittelschürzen und Blaumänner gezwängten Körpern, den gedrungenen Häusern mit Gärtchen, dem Gebell der Hunde am Nachmittag und dem Schweigen vor dem nächsten Wutausbruch, genauso wie das korrekte Französisch und die Grammatikregeln mit der neutralen Aussprache und den weißen Händen der Lehrerin verbunden waren. Diese Sprache ohne Komplimente und Schmeicheleien, eine Sprache des kalten Regens, der grauen Kieselstrände am Fuß der Steilküste, der Nachttöpfe, die man auf dem Misthaufen entleerte, des Weins, den man nach der schweren Arbeit trank, enthielt unzählige Glaubenssätze und Regeln:

am Mond ablesen, wann eine Geburt bevorstand, wann man den Porree pflanzen oder die Kinder zum Würmersammeln schicken musste

je nach Jahreszeit den Mantel und die Strumpfhosen einmotten, die Häsin zum Rammler setzen, Salat aussäen, getreu dem Grundsatz, dass es für alles eine Zeit gibt, eine nicht eindeutig bestimmbare, kostbare Spanne irgendwo zwischen »zu früh« und »zu spät«, in der die Natur einem freundlich gesinnt war, »Kinder und Kätzchen, die im Winter geboren wurden, wuchsen schlechter«, »Märzensonne, kurze Wonne«

wenn man sich verbrannte, eine rohe Kartoffel auflegen oder die Nachbarin holen, die ein Geheimrezept kannte, Wunden mit Urin desinfizieren

kein Brot wegwerfen, denn jedes Korn kommt von Gott

Wie jede Sprache hierarchisierte sie, brandmarkte die »Taugenichtse«, »Faulenzer« und »leichten Mädchen«, die »Lustmolche« und »Bastarde«, lobte die »Tüchtigen« und »anständigen Mädchen«, identifizierte die Angehörigen der »besseren Gesellschaft« und »hohen Tiere« und mahnte, »das Leben wird dich schon zurechtstutzen«.

Beschrieb die vernünftigen Wünsche und Hoffnungen, eine Arbeit, bei der man vor schlechtem Wetter geschützt ist, genug zu essen auf dem Teller, im eigenen Bett sterben

die Grenzen, genügsam sein, keine Flausen im Kopf haben, nicht nach den Sternen greifen

die Angst vor dem Anderswo, vor der Fremde, denn für einen, der nie irgendwo hinfährt, liegen alle Großstädte am Ende der Welt

den Stolz und die Kränkung, »nur weil wir vom Land sind, sind wir noch lange nicht blöd«

Anders als die Eltern blieben wir nicht der Schule fern, um Raps zu säen, Äpfel zu ernten oder Brennholz zu stapeln. Der Schulkalender löste den Rhythmus der Jahreszeiten ab. Die Jahre, die vor uns lagen, gliederten sich in aufeinanderfolgende Klassenstufen, in Zeiträume, die im Oktober begannen und im Juli endeten. Nach den Sommerferien schlug man die gebrauchten Schulbücher, die man von den älteren Schülern übernahm, in blaues Papier ein. Beim Anblick des schlecht ausradierten Namens auf der ersten Seite und der vielen Unterstreichungen im Buch hatte man das Gefühl, ihre Nachfolge anzutreten, und fühlte sich ermutigt, schließlich hatten sie es auch geschafft, sich all dieses Wissen in einem Jahr anzueignen. Man lernte Gedichte von Maurice Rollinat, Jean Richepin, Émile Verhaeren, Rosemonde Gérard auswendig, sang Mon beau sapin roi des forêts und C'est lui le voilà le dimanche avec sa robe de mai nouveau. Man schrieb Diktate nach Texten von Maurice Genevoix, La Varende, Émile Moselly oder Ernest Pérochon und bemühte sich, null Fehler zu haben. Man sagte Grammatikregeln im Chor auf und lernte, was korrektes Französisch war. Zu Hause wechselte man, ohne nachzudenken, in die vertraute Sprache, bei der man nicht auf jedes Wort achten musste, sondern nur darauf, was man sagen durfte und was nicht, jene Sprache, die man im Körper trug, die Sprache der Ohrfeigen, der Kittelschürzen, des Putzmittelgeruchs, der Äpfel, die im Winter auf dem Herd köchelten, des Urinstrahls, der im Eimer landete, der schnarchenden Eltern.

Wenn jemand starb, konnte uns das nichts anhaben.

Das Schwarz-Weiß-Foto eines Mädchens in dunklem Badeanzug auf einem Kieselstrand. Im Hintergrund eine Steilküste. Sie sitzt auf einem flachen Stein, die kräftigen Beine ausgestreckt, die Arme auf den Felsen gestützt, die Augen geschlossen, den Kopf leicht zur Seite geneigt. Sie lächelt. Ein dicker brauner Zopf fällt ihr über die Schulter, der andere verschwindet hinter ihrem Rücken. Offensichtlich imitiert sie die Pose der Filmstars aus Cinémonde oder aus der Werbung für AmbreSolaire-Sonnenmilch und will so ihrem demütigend unreifen Kleinmädchenkörper entfliehen. Auf ihren Schenkeln und Oberarmen zeichnet sich der helle Abdruck eines Kleides ab, ein Hinweis darauf, dass ein Ausflug ans Meer für dieses Kind eine Seltenheit ist. Der Strand ist menschenleer. Auf der Rückseite: August 1949, Sotteville-sur-Mer.

Bald wird sie neun Jahre alt. Sie ist mit ihrem Vater im Urlaub bei einem Onkel und einer Tante, die Seilmacher sind. Ihre Mutter ist in Yvetot geblieben, sie arbeitet im Ladenlokal der Familie, das nie geschlossen hat. Sonst flicht ihr die Mutter das Haar immer zu zwei Zöpfen, windet sie wie einen Kranz um den Kopf und steckt sie mit Spangen und Schleifen fest. Entweder können der Vater oder die Tante die Zöpfe nicht auf diese Weise feststecken oder das Mädchen nutzt die Abwesenheit der Mutter, um die Zöpfe frei baumeln zu lassen.

Schwer zu sagen, was sie denkt, wovon sie träumt, wie sie auf die Jahre seit der Befreiung zurückblickt, woran sie sich erinnert.

Vielleicht trägt sie schon jetzt keine anderen Bilder mehr in sich als die folgenden, Bilder, die ihr für immer im Gedächtnis bleiben werden:

der Umzug in die Stadt, die in Trümmern lag, die läufige Hündin, die vor ihr davongerannt ist

der erste Schultag nach den Osterferien, die vielen fremden Kinder

der Ausflug nach Fécamp mit der Familie mütterlicherseits, der Zug mit den Holzbänken, die Großmutter mit ihrem schwarzen Strohhut, die Cousins, die sich am Kieselstrand ausziehen, ihre nackten Popos

das Nadelkissen in Form eines Holzschuhs, das sie als Weihnachtsgeschenk genäht hat

Pas si bête mit Bourvil

heimliche Spiele, sich Gardinenringe an die Ohrläppchen hängen

Vielleicht fühlt sich ihre bisherige Schulzeit endlos an, die drei Jahre, die immergleiche Anordnung der Bänke, des Lehrerpultes und der Tafel, die Klassenkameradinnen: Françoise C., auf die sie ein bisschen neidisch ist, weil sie mit ihrer Katzenmütze den Clown spielt, einmal hat Françoise sie in der Pause um ihr Taschentuch gebeten, hineingeschnäuzt, es ihr in die Hand gedrückt und ist davongerannt, und sie hat sich mit dem dreckigen Taschentuch in der Manteltasche die ganze Pause lang beschmutzt und gedemütigt gefühlt

Évelyne J., der sie unter dem Pult eine Hand in den Schlüpfer geschoben hat, um die kleine klebrige Kugel zu berühren

F., mit der nie jemand redete, die zur Kur geschickt wurde und die bei der schulärztlichen Untersuchung eine blaue Jungenunterhose mit Kotflecken trug, woraufhin alle Mädchen sie auslachten

die zurückliegenden Sommer, schon sehr weit weg, der heiße, mit ausgetrockneten Brunnen, leeren Wasserspeichern und Nachbarn, die mit Krügen in einer langen Schlange an der Pumpe anstanden, der Sommer, in dem Robic die Tour de France gewann – und der verregnete, in dem sie mit Mutter und Tante am Strand von Veules-les-Roses Muscheln sammelte, sich oben auf der Klippe über eine Felsspalte beugte, in der ein toter Soldat lag, an einem Tag, an dem mehrere Leichen geborgen und auf einem Friedhof bestattet wurden

Vielleicht ist sie aber auch, wie so oft, mit den Geschichten beschäftigt, die sie in der Bibliothèque Verte oder der Semaine de Suzette gelesen hat, gibt sich Gedankenspielen hin und träumt von einer Zukunft, die sie in sich spürt, wenn sie Liebeslieder im Radio hört.

Jedenfalls denkt sie sicher nicht über die Ereignisse aus Politik und Gesellschaft nach, die man später als das Panorama ihrer Kindheit bezeichnen wird, eine Vielzahl von Dingen, die sie am Rande mitbekommt, Vincent Auriol wird Präsident, der Indochinakrieg bricht aus, Marcel Cerdan wird Boxweltmeister, Elf Uhr nachts kommt in die Kinos, die Giftmörderin Marie Besnard steht vor Gericht

Sicher ist nur, dass sie schnell erwachsen werden will. Und dass sie sich an eins nicht erinnert:

wann man ihr zum ersten Mal, zusammen mit anderen vergilbten Fotos, das Bild eines Kleinkindes im Spitzenhemd auf dem Kissen gezeigt und gesagt hatte: »Das bist du«, und sie sich mit diesem pummeligen kleinen Mädchen identifizieren musste, das in einer untergegangenen Zeit ein rätselhaftes Leben gelebt hatte.

Frankreich war groß und setzte sich aus verschiedenen Bevölkerungen zusammen, die sich durch das, was sie aßen, und durch ihre Art zu sprechen voneinander unterschieden. Im Juli fuhren die Teilnehmer der Tour der France durchs ganze Land, und man pinnte in der Küche eine Michelin-Karte an die Wand und verfolgte die Etappen. Das Leben der meisten Menschen spielte sich in einem Umkreis von fünfzig Kilometern ab. Wenn die Gemeinde in der Kirche Segne du Maria, segne mich dein Kind / Dass ich hier den Frieden, dort den Himmel find! anstimmte, wusste jeder, dass »hier« die Kleinstadt bezeichnete, in der man lebte, vielleicht noch das Departement. Die Fremde begann in der nächstgrößeren Stadt. Der Rest der Welt war unwirklich. Die Gebildeten und alle, die diesen Status anstrebten, besuchten Diavorträge von Connaissance du Monde. Alle anderen abonnierten die Sélection duReaders's Digest oder die Zeitschrift Constellation, »die Welt auf Französisch«. Die Postkarte, die ein Cousin, der seinen Wehrdienst in Tunesien leistete, aus Bizerta schickte, versetzte in verträumtes Staunen.