11,99 €

Mehr erfahren.

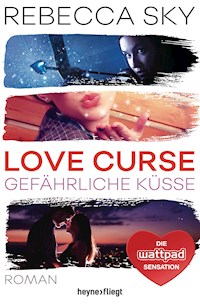

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2019

Als Nachfahrin des Liebesgottes Eros bricht Rachel den Willen und das Herz jedes Jungen, dessen Weg sie kreuzt. Doch als sie Ben trifft, lehnt Rachel sich gegen ihr Schicksal auf: Sie will ihn nicht durch ihre magische Gabe zwingen, sondern aus freien Stücken von ihm geliebt werden. Durch ihr Verhalten gerät die Götterwelt aus den Fugen. Rachels Widersacherin, die mächtige Heda, nimmt sie gefangen. Rachel schwebt in höchster Gefahr. Nur Ben kann sie retten. Aber ist er stark genug, sich allein gegen die erzürnten Götter zu stellen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 407

Ähnliche

Das Buch

Verborgen vor der Welt existiert seit Jahrhunderten eine Gruppe mächtiger Mädchen und Frauen: Als Nachfahrinnen des Liebesgottes Eros besitzen sie die Gabe, jeden Jungen und jeden Mann um seinen Willen zu bringen. Ein einziger Kuss genügt, und ihr Opfer weicht nicht mehr von ihrer Seite, liest ihnen jeden Wunsch von den Lippen ab.

Die junge Liebesgöttin Rachel hat ihr Herz verloren, an Ben. Und sie hat eine gefährliche Entscheidung getroffen: Sie will Ben lieben wie eine Sterbliche und sie weigert sich, ihre Gabe als Eros’ Nachfahrin anzunehmen. Doch damit stellt sich Rachel gegen die seit Ewigkeiten gültigen Gesetze der Götter und ruft Heda, die Tochter von Eros, auf den Plan. Sie lässt Rachel kurzerhand entführen. Damit nicht genug: Um ihren Willen zu brechen, versucht Heda, Ben zu erpressen. Wenn er sich gegen die mächtige Göttin stellt, ist sein Leben in höchster Gefahr. Empfindet er für Rachel genug, um alles für sie zu riskieren?

Die Autorin

Nach ihrem Schulabschluss unternahm Rebecca Sky erst einmal eine Weltreise, die sie in fünf Jahren in 24 Länder führte. Danach war ihr vor allem eines klar: Sie war auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Sie fand es im Schreiben. Ihren ersten Roman Love Curse – Lieben verboten veröffentlichte sie zunächst auf Wattpad – der Beginn einer überwältigenden Erfolgsgeschichte, die sie mit Love Curse – Gefährliche Küsse nun fortschreibt.

REBECCA SKY

LOVE CURSE

GEFÄHRLICHE KÜSSE

ROMAN

Aus dem Amerikanischen

von Sabine Schilasky

Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel Heartstruck: Love Curse 2 bei Hodder Children’s Books, Hachette, London

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2019 by Rebecca Sky

Copyright © 2019 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag,

in der Verlagsgruppe Random House GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Alle Rechte sind vorbehalten.

Redaktion: Diana Mantel

Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München,

unter Verwendung von Motiven von © iStockphoto (jarih) und

© Shutterstock (Kseniia Perminova, Parilov)

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-24614-3V001

Sie sagen, es sei für immer.

Dass ich mehr sei als die Götter

Und dass meine Berührung jeden dazu bringe, alles zu tun.

Sie halten mich in Ketten.

Fürchten meine Macht.

Aber ich kenne die Wahrheit – ihre wahre Furcht …

… sie wollen nicht, dass es endet.

Anakreon, Fragment 413

Wieder einmal schleudert Eros seinen

blutroten Ball nach mir:

Er ruft mich, herauszukommen und zu spielen.

KAPITEL 1

Als Erstes fällt mir der Geruch auf – warm, metallisch und salzig wie Tränen. Das kann nur eines sein. Blut.

Ich liege auf einer Fläche, die hart gegen meinen Rücken drückt; meine Knochen und Gelenke schmerzen, als hätte ich mich seit Tagen nicht bewegt. Und ich habe keine Ahnung, wo ich bin oder was gerade passiert.

Obwohl mein Körper nach Schlaf verlangt, öffne ich mit aller mir noch verbliebenen Kraft die Augen. Ein grelles Licht blendet mich. Blinzelnd will ich die Hände heben, um meine Augen abzuschirmen, doch sie sind gefesselt. Es ist ein richtiger Kampf, auch nur meinen Kopf zu heben und meinen Mund zu bewegen. Die Panik zwingt meine ausgetrockneten Lippen dazu, um Hilfe zu rufen. Es kommt allerdings nur ein heiseres »Hallo?« heraus, das sich anhört, als hätte ich üblen Husten gehabt.

Niemand antwortet.

Meine Haut kribbelt vor Kälte, und ein leises, elektrisches Brummen summt über mir. Bald passen sich meine Augen an, fixieren ein schimmerndes Netzding, das an der Decke hängt und von der Lampe oben erhellt wird. Als ich die Augen verenge, erkenne ich, dass es sich bei dem Netz um Dutzende durchsichtiger Plastikschläuche handelt, gefüllt mit einer glitzernden pastellblauen Flüssigkeit. Ich folge dem Verlauf der Schläuche, bis sie aus meinem Sichtfeld verschwinden. Leider kann ich noch nicht einmal erahnen, wohin sie führen, doch der dumpfe Schmerz in meinen Armen lässt mich befürchten, dass ich an genau diesen Schläuchen hänge. »Was soll das?« Hastig will ich mich aufsetzen, stelle jedoch fest, dass sogar mein Hals festgebunden ist.

»H-Hallo?«, würge ich heraus und schaffe es, meinen Kopf weit genug zu drehen, dass ich einen kleinen Teil eines sterilen Raums sehe, dessen Wände und Decke in der Farbe eines nebelverhangenen Himmels gehalten sind, sowie die obere Kante einer Maschine, aus der noch mehr Schläuche ragen. Das Atmen wird beinahe unmöglich.

Ich zerre an meinen Fesseln, immer wieder, und verdrehe mich dabei, ignoriere aber die Schmerzen, als hinge mein Leben davon ab. Das Letzte, woran ich mich erinnern kann, ist der Friedhof, auf dem mein Begräbnis vorgetäuscht wurde. Ich hatte meine Familie und meine Freunde gesehen, die von mir Abschied nahmen … und ich konnte mitverfolgen, wie die Gabe bei ihnen zu wirken aufhörte. Dann war auf einmal etwas passiert. Nicht nur mit mir, auch mit Eros und Ben. Und dieser seltsame blaugelbe Pfeil fällt auf einmal auch wieder mir ein. Mein Rücken tut weh, als ob es dort einen Bluterguss gäbe, dort, wo er mich getroffen hat. Ich versuche mich zu beruhigen, damit ich wieder auf Hinweise lauschen kann, wo ich sein könnte. Aber mein Herz klopft viel zu laut.

»Hilfe!«, rufe ich, diesmal lauter, und rüttle an den Fesseln um meine Handgelenke. »Ben? Eros?« Immer noch keine Antwort.

Schweißperlen bilden sich auf meiner Stirn. Dass ich sie nicht wegwischen kann, verstärkt das Gefühl der Hilflosigkeit, ähnlich einem rasenden Fluss, der einfach über mich hinwegrauscht. Das Summen der Lampen, ihr künstliches Sonnengelb, das enervierende Gurgeln der Maschine, die blassblaue Flüssigkeit in den Schläuchen, alles wird intensiver, bis es schier überwältigend ist. Ich will an dem, was immer da in mich hereintropft, vorbei in die Ecke des Raums sehen, wo Gelbschimmel in langen Streifen auf den Wänden blüht, so wie der Wasserschaden auf dem Dachboden im New Yorker Stadthaus meiner Eltern. Ein Kloß bildet sich in meinem Hals. Meine Familie. Ich bin an eine Maschine angeschlossen, habe keinen Schimmer, wo ich bin, und meine Familie … Ich ertrage den Gedanken nicht, was mit ihnen passieren könnte.

Wieder zerre ich an meinen Fesseln, will meine Hände befreien. Meine Haut wird wund vom vielen Ziehen. Ich sehe auf einmal Bens rot geschwollene Unterarme vor mir, als ich ihn auf unserer Reise mit den plüschbesetzten Handschellen an die Bootsreling gefesselt hatte. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, muss ich mich bei ihm entschuldigen. Falls es ein nächstes Mal gibt.

Ein sanftes Pochen vertreibt Ben aus meinem Kopf. Die Tür geht auf, und eine kühle Brise, die ein wenig nach Rauch riecht, weht herein. Die Luft um mich herum verwandelt sich mit einem Schlag in Eis. Ich verdrehe meinen Hals in der Zwinge um meinen Hals, versuche etwas zu sehen und frage zögerlich: »Hallo?«

»Du bist wach!«, sagt eine fremde Männerstimme, die ein wenig scheppernd klingt, als würde dieser Mann in eine Blechdose sprechen. Er bewegt sich mit plumpen, unregelmäßigen Schritten und pfeift eine vertraute Melodie, als er sich nähert.

Ich recke meinen Hals und kann den oberen Teil seines Kopfes ausmachen: leuchtend violettes Haar, zu einem Knoten gebunden, der bei jeder seiner Bewegungen wippt. Er bleibt mit dem Rücken zu mir am Bett stehen, ganz in Schwarz gekleidet, und sein langer Mantel ist weniger wie ein klassischer Trenchcoat geschnitten als vielmehr wie ein Laborkittel. Er dreht sich um, beugt sich über mich und betrachtet mich, als sei ich kein lebendiger Mensch, sondern nur ein Objekt, das er gerade studiert. Stirnrunzelnd sehe ich seine fast schon grau wirkende Haut an und die dunklen Ringe um seine kleinen Augen. Es scheint, als hätte er seit Tagen nicht geschlafen, und mich überrascht, wie jung er ist – vielleicht ein oder zwei Jahre älter als ich.

»Wer bist du? Was willst du von mir?«, frage ich.

Er hört auf zu pfeifen und geht um die Liege herum, ohne von seinem Klemmbrett aufzuschauen. »Wie fühlst du dich?«, fragt er in einem Ton, der eher an eine Computerstimme erinnert als an eine menschliche Stimme.

»Was ist los?« Ich rüttle an meinen Fesseln. »Was willst du?« Schmerzhaft drücke ich mit dem Hals gegen den Gurt, um ihn zu sehen, und bemerke noch den Rest eines Augenverdrehens.

Er seufzt. »Heda wird bald hier sein. Sie beantwortet dann all deine Fragen.«

»Heda?«

Kalte Finger umfangen mein Handgelenk, und ich ziehe es zuckend zurück. Mich anzufassen sollte ihm doch eigentlich wehtun. Nein, mir fällt wieder ein, dass ich meine Gabe verloren habe. Dafür hat ja Bens Kuss gesorgt.

Schmetterlinge flattern in meinem Bauch, als sich ein komischer, mir nicht vertrauter Teil von mir selbst meine Kraft zurückwünscht. Dann könnte ich sie auf Kommando aktivieren und nutzen, um diesen Jungen zu verwandeln und dazu zu bringen, alles zu tun, was ich sage. Mit meiner Gabe könnte ich mich leicht aus dieser Lage befreien und Ben suchen. Ich schließe meine Augen und suche in meinem Körper nach irgendwelchen Spuren von der Elektrizität, die einst dort vorhanden war. Doch stattdessen sickert etwas Dunkles, Einsames in mich hinein.

Ich kämpfe mit den Tränen und fixiere die blassen, knochigen Finger an meinem Unterarm, wo die Fingerspitzen auf meinen Puls pressen und dabei unangenehm nah an meine aufgeschürfte Haut kommen. »Weißt du, wo Ben und Eros sind?«, frage ich.

Seine kleinen Augen verengen sich zu Schlitzen. »Du stellst eine Menge Fragen.« Nun lässt er meine Hand los und notiert etwas auf dem Klemmbrett.

»Ich muss wissen, ob es ihnen gut geht.« Ich will mich aufsetzen, werde jedoch von dem Halsriemen zurückgerissen. »Bitte«, huste ich. »Nick einfach, wenn es ihnen gut geht.«

Er starrt mich eine ewige Minute lang an, starr wie eine Statue; nur die vorgewölbten Augen bewegen sich. Angst und Einsamkeit drohen, mich zu verschlingen. Schließlich nickt er so schnell, dass ich es beinahe verpasse. Dann huscht er weg von der Liege und hin zu der Maschine.

Zum ersten Mal atme ich richtig tief ein. Es geht ihnen gut. Wo sie auch sein mögen, was auch mit ihnen passieren mag, wenigstens geht es ihnen gut.

Etwas zupft an meinem Arm, und ein stechender Schmerz durchfährt mich. »Aua!«

Der Junge kommt ans Bett zurück und beginnt jetzt damit, die Schläuche aufzuwickeln. Jede neue Schlinge brennt schlimmer als die davor. Er ignoriert meine Schmerzen und fängt wieder an zu pfeifen. Jetzt erkenne ich den Klassiker »Take Me Out To The Ball Game«. Mir kommt der Song zu heiter vor für diese Situation.

»Hör auf, ja?«, sage ich. »Das tut weh.« Ich strecke mich so gut ich kann, um nachzusehen, was er macht, aber meine Fesseln sind zu festgezogen.

Der Lilahaarige seufzt. »Halt bitte still. Ich löse jetzt deine Kanülen.«

Ich gehorche, auch wenn es bei jedem Schlauch, der aus mir gezogen wird, ein Kampf ist. »Wie viele von denen habe ich in mir?«

»Vier.«

»Vier?«

»Etwas übertrieben, klar«, sagt er. Diese seltsame Beiläufigkeit seiner Worte lässt ihn umso mechanischer wirken. »Eigentlich brauchen wir nur einen. Aber ich mag die Zahl Vier. Vier ist ein Home-Run.«

Ich verkneife mir ein Augenverdrehen ob dieser schrecklichen Baseball-Anspielung.

Er legt einen Schalter um, und das Gurgeln verstummt. Nur noch das Schlurfen seiner Füße, das Summen der Deckenlampen und unser Atmen füllen die Leere, als der letzte Rest schillernde Flüssigkeit die Schläuche hinaufläuft. Obwohl sie im Licht hübsch schimmert, kann ich nichts als Angst empfinden, bevor ich nicht weiß, was zum Teufel sie in mich reinpumpen.

»Was ist das? Diese Flüssigkeit?«

»Heda wird bald hier sein. Dann beantwortet sie deine Fragen.«

»Das hast du schon gesagt. Wer ist Heda?«

Er unterbricht seine Arbeit und blickt herüber. »Hedone.«

Ein Schauer jagt mir durch den Leib. »Hedone? Wie Eros’ Tochter? Die erste Liebesgöttin?«

»Genau die«, antwortet er, schiebt die letzten Schläuche auf seine Schulter, dreht sich dann um und humpelt zur Tür.

»Warte.«

Seine ungleichen Schritte verstummen.

»Kannst du wenigstens meinen Halsriemen lösen?«

Er geht weiter.

»Bitte«, sage ich. Ich hasse es, wie verzweifelt ich klinge. »Ich kann kaum atmen.« Das letzte Mal habe ich mich so gefühlt, als ich auf der Rückbank eines alten Pizzalieferwagens eingequetscht war und zusehen musste, wie meine Mutter verhaftet wurde. So etwas möchte ich nicht noch einmal durchleben.

Er brummt etwas, bevor er zurückkommt. Seine dünnen Finger mühen sich mit meinem Halsband ab, doch zum Glück macht er weiter und murmelt leise vor sich hin, bis der letzte Haken gelöst ist und der Lederriemen lose nach unten hängt.

Ich will mir den Hals reiben, aber das geht nicht. Tonlos ringe ich nach Luft, als die Fesseln aufs Neue in meine wunde Haut schneiden. »Du kannst wohl nicht auch eine Hand losbinden, oder?«

Er sieht mich verärgert an und geht weg. Dabei zieht er das linke Bein nach.

Sobald die Tür zu ist, setze ich mich auf und warte, dass das Schwindelgefühl nachlässt, bevor ich meine Stellung auf dem Stahlbett verändere, um möglichst genug Hebelkraft zu bekommen, dass ich meine Handfesseln lostreten kann. Mit dem Kinn ziehe ich mein Bein hinter meinen Arm und zerre mir dabei prompt einen Muskel. Nun bin ich verdreht und habe noch mehr Schmerzen, kann aber trotzdem kaum Druck auf den Riemen ausüben. Meinen Fuß wieder loszubekommen ist schwierig, allerdings bemerke ich dabei, dass meine linke Hand nicht ganz so fest gefesselt ist wie meine rechte. Ich nutze das aus und versuche, das Riemenende zu erwischen. Gleichzeitig rutsche ich auf der Liege nach unten. Es ist ein einziger Kampf, so weit zu kommen, dass ich den Riemen mit meinen Zähnen erreiche.

Beim Vorbeugen verspanne ich mich noch mehr, und das Leder wird glitschig von den mittlerweile offenen Wunden. Mir fehlen nur noch Zentimeter. Ich beuge mich wieder vor, noch ein Stückchen schneller, und die Bewegungen ähneln einem Sit-up-Training. Im zweiten Versuch kann ich eine Ecke schnappen. Mein Schwung wirft mich allerdings zurück. Der Riemen rutscht weg, und mein Rücken knallt auf die Liege. Einen Moment bleibe ich liegen, um Luft zu holen, meinem Handgelenk eine kurze Pause zu gönnen und meinen Nacken zu strecken, ehe ich es wieder versuche.

Ich ziehe die Fesseln so hoch, wie es geht, und stecke meine gesamte Kraft ins nächste Sit-up. Dann schieße ich nach vorn, schnappe nach dem Riemen und beiße so fest zu, dass meine Kiefer schmerzen. Doch ich weigere mich aufzugeben, bis ich genügend Halt habe, dass ich anfangen kann, den Riemen mit zwei Fingern durch den Haken zu führen. Er lockert sich, und ich kann endlich meine Hand herausziehen.

Aus meinem roten, aufgeschürften Handgelenk sickert die schillernde Flüssigkeit, die auch in den Schläuchen war. Keine Zeit, panisch zu werden. Ich muss Ben und Eros finden, und dann raus hier.

Wo immer »hier« auch sein mag.

Nachdem ich meine andere Hand befreit habe, schwinge ich die Beine von der Liege. Ich habe eine Art blauen Trainingsanzug an. Das Einzige, was mir bekannt vorkommt, sind meine Converse-Turnschuhe. Doch es ist keine Zeit, mich jetzt darum zu sorgen. Also springe ich von der Liege, schwanke einen Moment und bin unsicher, ob meine schmerzenden Beine mein Gewicht halten können. Sie tun es, und auf Zehenspitzen schleiche ich zur Tür, die ich einen Spalt weit öffne. Bei jedem Quietschen der Angeln verziehe ich das Gesicht und linse nach draußen. Da ist noch ein Zimmer, trübe und leer bis auf eine Ansammlung von Geräten, die nicht aussehen, als wären sie für diesen Ort gemacht. Außerdem stehen hier eine Maschine und eine Stahlliege wie die in meinem Zimmer. In der Mitte versperrt mir der Lilahaarige größtenteils die Sicht auf jemanden, der durch eine Kette mit einem gigantischen Metallhaken an der Decke verbunden ist. Die Zehen desjenigen berühren kaum den Boden, und Dutzende Schläuche ragen aus der Person.

Der Junge mit dem violetten Haar lehnt sich zur Seite, um etwas zu greifen, sodass ich bessere Sicht habe. Mir wird übel.

»Eros«, hauche ich und halte mir sofort eine Hand vor den Mund.

Doch der Junge hat mich anscheinend nicht gehört. Er bürstet Eros’ Locken und tupft ihm die Lippen mit einem feuchten Tuch. Dann bückt er sich, um Eros’ Füße zu waschen, und ich habe freien Blick. Die Flüssigkeit in den Schläuchen lässt Eros’ Haut kränklich blau schimmern; sein Bart ist zottelig, sein gebrochener Körper ausgemergelt. Wüsste ich nicht, dass er ein Gott ist, wäre ich niemals auf so eine Idee verfallen. Mich überkommt der Impuls, ihn zum Abendessen mit nach Hause zu nehmen, ihm eine heiße Dusche und saubere Kleidung anzubieten. Fast kann ich die Stimme meiner Mutter hören. »Noch ein Obdachloser?«, würde sie sagen, halb genervt, weil ich wieder einen Fremden nach Hause bringe, aber auch stolz, weil ich das Richtige tue.

Der Junge fragt Eros etwas, und dieser bemüht sich zu antworten, öffnet den Mund, schließt ihn wieder und beschränkt sich auf ein Nicken. Über den violetten Haarknoten hinweg sieht er warnend zu mir. Der Rücken des Jungen versteift sich. Er dreht sich um, folgt Eros’ Blick. Ich kann nirgends hin, deshalb schließe ich die Tür, laufe zu der Liege und versuche, eine meiner Hände wieder festzubinden und die andere zurück durch den Riemen zu schieben.

Die Tür geht auf, und der Lilahaarige sieht herein. Er runzelt die Stirn, kommt zu mir und zieht an dem Riemen, den ich nicht zubekommen hatte. Er rutscht zur Seite.

Der Junge sieht mich prüfend an. »Heda will keine Schwierigkeiten«, sagt er und zieht den Riemen erneut stramm. Das Leder schneidet in meine Haut. Wieder zieht er daran, versucht ihn noch fester zu bekommen, und panisch entwinde ich ihm meinen Arm. Seine Hand rutscht ab, bevor er den Riemen festzurren kann. Das ist meine Chance. Ich ergreife sie und setze mich auf.

Unsere Köpfe knallen zusammen. Der Junge fasst sich an die Stirn und stolpert zurück. Ich achte nicht auf meinen pochenden Schädel und zerre verzweifelt an meiner Hand, doch obwohl er sie nicht völlig festgeschnallt hatte, bewegt sich der Riemen nicht. Ich beuge mich nach unten, will ihn mit den Zähnen packen. Gleichzeitig rappelt sich der Junge wieder auf, wobei er sein linkes Bein in einem unnatürlichen Winkel beugt.

»Was haben wir hier?«, kommt es auf einmal aus Richtung der Tür, die Stimme eisig und schneidend aber doch melodisch.

Ich drehe mich um und sehe eine alte Frau in einer blauen Seidenrobe. Ihr langes, grau meliertes, einst blondes Haar fällt ihr offen über die Schultern. Etwas an ihr kommt mir so vertraut vor. Als sie auf mich zu geschlendert kommt, wehen ihr Haar und ihre Robe wie in einem Windkanal auf, und ich kann mich nicht entscheiden, vor wem ich mehr Angst haben soll: vor ihr oder den beiden maskierten Wachen, von denen eine in grauer und eine in roter Kampfuniform ist. Sie flankieren die Frau und sind mit elektronischen Geräten und schwertähnlichen Waffen ausgerüstet. Mein Herz rast, und ich ziehe die Knie dicht an meine Brust. Dabei wünsche ich mir, meine Hände wären frei und ich könnte mich wirklich verteidigen.

»Heda«, sagt der Lilahaarige, richtet sich hastig auf und zieht sein Bein wieder gerade hin.

Mich durchfährt ein eisiger Schauer. Heda? Wie kann sie Hedone sein, Eros’ Tochter, die Frau, die wir in St. Valentine’s praktisch angebetet haben? Ich habe so viele Porträts von ihr gesehen, jedoch keines, das die alte Frau vor mir dargestellt hätte. Je näher sie kommt, desto weniger lässt sich allerdings ihre Ähnlichkeit mit Eros leugnen – die Gesichtsform, die Augen und ihre Körperhaltung. Dennoch sieht sie nicht wie seine Tochter aus, sondern eher wie seine Großmutter. Das alles ergibt überhaupt keinen Sinn.

Der Junge mit dem violetten Haar verbeugt sich tief, wobei er sein zitterndes Bein festhält. Dann tritt er zur Seite, sodass sie näher an mich herantreten kann. Heda nickt den Wachen zu, und sie bewegen sich vorwärts. Aus diesem Blickwinkel erkenne ich, dass die in Rot eine Frau ist und nur wenig größer als ich. Meine beste Fluchtchance bestünde darin, dass ich sie zu überwältigen versuche. Mir bleiben nur wenige Sekunden, bevor sie bei mir sind, und ich werde auf gar keinen Fall kampflos aufgeben. Bleiben würde bedeuten, dass ich nie herausfinde, was mit Ben und Eros passiert ist. Mit einem weiteren Sit-up fange ich den Riemen ein und beiße fest darauf.

Heda lacht. »Na, du bist aber gelenkig!«

Ich ziehe so sehr, dass mein Kinn bebt. Die rote Wache braucht nur Sekunden, bevor sie neben mir steht. Mit ihren Händen, die in Handschuhen stecken, zieht sie meinen Kopf zurück. Ich werfe mich wild hin und her, doch die andere Wache packt meinen Arm. Bald sind Hand- und Halsfesseln wieder fest und so straff, dass meine Haut beim Schlucken an dem Leder reibt. »Bitte«, sagte ich, »warum tut ihr das?« Ich blicke an den Wachen vorbei zu Heda, die halb auf einem Stahlhocker sitzt, ihr Gewicht fest auf die Füße gestützt, als wolle sie jeden Moment aufspringen und sich auf mich stürzen. Trotz ihres Alters bin ich sicher, dass sie es könnte. Die Art, wie sie mich beobachtet, hat etwas Raubtierhaftes. In mir schrillen sämtliche Alarmglocken.

Heda nickt erneut. Die rote Wache greift nach einer neuen Spule mit Schläuchen und verbindet meine Arme wieder mit der Maschine. Sie ist gröber und hastiger als der Junge mit dem violetten Haar. Mit jedem Schlauch schiebt sich eine Nadel in meine bereits lädierte Haut, und ich muss mich zusammenreißen, nicht zu schreien. Als sie fertig ist, tritt sie hinter Heda zurück.

Der Lilahaarige sagt: »Sie hat noch nichts gegessen. Ihre Kräfte sind …«

»Sie wird es überstehen«, fällt Heda ihm ins Wort. »Ich will eine volle Ladung.«

»Bitte«, krächze ich, »bevor ihr das tut, verratet mir zumindest, ob es Ben gut geht …«

»Ben?«

Ich komme nicht mehr dazu, nach Eros oder meiner Familie zu fragen.

Heda steht von dem Hocker auf. Mit großen Schritten kommt sie auf mich zu und hält ihren Rücken so steif wie meine Nani, wenn ihre Arthritis besonders schlimm ist. Sollte Heda Schmerzen haben, lässt sie es sich allerdings nicht anmerken. Sie bleibt neben der Liege stehen und wendet sich zu der Wache in Grau um. »Gut gemacht«, sagt sie zu ihm. »Jetzt verabschiede dich von Rachel.«

Ich rechne damit, dass der Mann auf seinen Platz neben der roten Wache zurückkehrt. Doch stattdessen hebt er die Hände, die ebenfalls in Handschuhen stecken, und hakt den Kinnriemen seines Helms auf, um ihn abzunehmen. Dunkles Haar fällt um sein Gesicht und rahmt leere Augen ein. Als er mich ansieht, fühle ich mich auf einmal wie in einem Eisklotz gefangen. Alles verschwimmt, und mein Herz setzt aus. Mir wird schlecht.

Die Wache mit dem Helm, die geholfen hatte, mich an diese gruselige Maschine anzuschließen …

Sie ist Ben.

KAPITEL 2

Ich beiße die Zähne zusammen und starre ihn an. »Was habt ihr mit ihm gemacht?«

Heda grinst spöttisch. »Was haben wir denn mit dir gemacht?« Mit einem Nicken bedeutet sie Ben, dass er antworten soll.

»Rachel«, sagt er, und mich erstaunt, dass seine Stimme wie immer klingt. »Sie haben nichts mit mir gemacht.«

»Nein.« Ich drehe den Kopf weg, was durch das enge Halsband so schwierig ist. Ich kann es nicht glauben.

»Sieh mich an, Rachel.«

Ich weigere mich, konzentriere all meine Kraft darauf, nicht zu weinen.

Er seufzt. »Lass es mich erklären.«

Das kann nicht Ben sein. Er würde mir nie wehtun. »Nichts, was du sagst, könnte dein Verhalten hier rechtfertigen.«

»Erzähl es ihr«, sagt Heda und geht um die Metallliege herum, sodass ich nun sie ansehen muss. Ich schließe die Augen, aber auch da ist Bens Gesicht. Wenigstens ist sein Blick in meinem Geist nicht so leer; da ist er klug, nachdenklich und sehr wachsam.

»Rachel«, sagt er leise und legt eine Hand auf meinen Arm. Ich bewege ihn weg, so weit es geht. »Du verstehst das nicht.«

»Stimmt, tue ich nicht.« Ich verdrehe mich zu sehr, und der Lederriemen schürft die dünne Haut an meinem Hals auf. Während ich ganz bewusst atme, um den Schmerz zu ertragen, blicke ich wütend zu ihm auf. Warmes Blut rinnt mein Schlüsselbein hinunter. Das kann nicht derselbe Junge sein, der versprochen hat, sich im Tod an mich zu erinnern und die Ewigkeit mit mir gemeinsam im Elysium zu verbringen. Ich schaue sein Gesicht an, jeden mir so vertrauten Zug. Doch als mein Blick wieder auf seine Augen fällt, kommt er mir wie ein Fremder vor. Diese davor immer so vorherrschende Wachsamkeit, die mir sogar in den schwersten Momenten meines Lebens ein Trost war, ist verschwunden. Der einst starke, selbstbewusste Junge ist nur ein Schatten seiner selbst, schlimmer als zu der Zeit, als die Liebesgöttinnen-Macht seinen Willen geraubt und ihn zu Marissas Marionette gemacht hat. Ich kenne sein Gesicht und seine Mimik wie meine eigene, und so verwirrend es auch ist, sie verraten mir nun, dass dies hier nicht erzwungen ist. Egal, was ihn verändert hatte, es ist seine eigene Entscheidung gewesen.

Wie lange ist unser Kuss her, der unser Leben auf den Kopf gestellt hat? Auf was hat er sich eingelassen?

»Warum?«, frage ich. »Warum tust du das?«

Wieder legt er die Hand auf meinen Arm, und diesmal lasse ich es als Erinnerung an all die Momente zu, in denen ich mich nach seiner Berührung gesehnt habe. Nun kann er mich anfassen, was mich erst recht verwirrt.

Er beugt sich näher zu mir, streicht mir eine Locke aus dem Gesicht. Seine zitternden Finger verharren im Haar hinter meinem Ohr. »Es tut mir leid, Rachel. Du weißt, dass ich dir nie wehtun würde.« Nun senkt er die Stimme noch mehr. »Aber das ist der einzige Weg.« Der einzige Weg wohin?

Trauer spiegelt sich in seinen Augen, weicht jedoch gleich einer festen Entschlossenheit, als versuchte er, mir etwas mitzuteilen, das er nicht laut sagen kann. Und das gibt mir Hoffnung. Irgendwo tief da drinnen ist er immer noch Ben.

Mir ist klar, dass ich nicht nach uns fragen darf. Da war Furcht in seiner Berührung eben zu spüren, als wäre ich eine kaputte Teetasse, deren Scherben wieder zusammengesetzt, aber noch nicht geklebt sind. Er schien weniger zu fürchten, dass er mich zerbrechen, als dass er mich nicht im Ganzen bewahren könnte. Welchen Grund er auch haben mag, Hedas Wache zu mimen, ich muss ihm vertrauen. Ihn jetzt zu fragen wäre sinnlos, weil er mir vor ihnen nicht die Wahrheit sagen kann.

Ich blicke wieder zu Heda, ihrer anderen Wache und dem lilahaarigen Jungen, und auf einmal muss ich fragen, sei es bloß, um auszusprechen, dass es etwas gibt, was mir gehört. »Erinnerst du dich, was du auf dem Friedhof gesagt hast, bevor wir geholt wurden?«

Er schweigt und sieht nur die Schläuche in meinen Armen an. Heda stößt einen spöttischen Laut aus. Jetzt hasse ich sie sogar noch mehr als zu meiner Schulzeit in St. Valentine’s, wo ich alles über sie lernen musste.

Ben atmet langsam aus, wie er es oft tut, wenn er eine Frage beantworten will, über die er ausgiebig nachgedacht hat. Ich sehe wieder zu ihm. Sein Mund ist geschlossen, und seine Augen fragen mich, was ich eigentlich wissen will.

»Meinst du das immer noch ernst?«, frage ich. Was ich nicht sage, was er aber versteht, ist: Liebst du mich noch?

Sein Blick huscht kurz zu Heda, während er an einem der Schläuche nestelt. »Es wird immer einen Teil von mir geben, der das tut. Es ist nur …«

»Nur was?«

Mein harscher Ton lässt ihn zusammenzucken. Mir ist bewusst, dass er nicht offen sprechen kann, doch ich bin frustriert und muss wissen, warum er vorgibt, Heda zu dienen. Ausgerechnet er, der Unsterbliche und deren Nachkommen hasst. Nie würde er einem von ihnen freiwillig helfen. Was hat sich auf einmal geändert?

Ben reckt das Kinn. »Da wir nicht mehr zusammen sein können …«

»Nicht mehr zusammen sein können?«, platze ich panisch heraus. Seine Augen sagen mir, dass das nicht gelogen ist. Er glaubt das wirklich.

»Mich langweilt das alles hier«, unterbricht Heda uns mit einem warnenden Unterton. »Zurück an die Arbeit.«

Ben nickt, betätigt einen Schalter an der Maschine, und die schillernde Substanz füllt aufs Neue die Schläuche.

Ich sehe ihm nach, doch er hält den Kopf gesenkt. Also schaue ich wütend zu Heda. Sie mag mir das hier – was immer es sei – antun, aber ich werde ihr nicht die Genugtuung bereiten, mich vor ihr zu winden. Als sich unsere Blicke begegnen, recke ich trotzig das Kinn. »Verrätst du mir wenigstens, was das für eine Flüssigkeit ist?«

»Es ist verdünntes Ichor«, antwortet sie. Dabei sieht sie verträumt zu den Schläuchen.

»Ichor?« Ich weiß, dass mir der Begriff etwas sagen sollte.

»Das Blut der Unsterblichen«, ergänzt sie eindeutig verärgert, weil ich überhaupt danach fragen muss.

Mir wird eiskalt. Das Letzte, was ich will, ist das Blut der Götter in meinem Körper. Ich konnte es nicht ausstehen, eine Liebesgöttin zu sein, habe es gehasst, dass der Pfeil in meinem Blut meine Berührung zu etwas gemacht hat, das Menschen zwang, mich zu lieben. Alles habe ich verabscheut, was diese Kraft mit mir tat. Und jetzt führen sie Experimente mit mir durch. Eben war ich die Liebesgöttinnen-Fähigkeit losgeworden, da will ich sie gewiss nicht wieder zurück.

Mein Herz rast, und meine Stimme bebt. »Warum pumpt ihr mich mit Ichor voll?«

Heda lacht leise raspelnd. »Dich vollpumpen?«

Ihre Gegenfrage bewirkt, dass sich mir der Magen umdreht.

Sie tätschelt meine Hand. »Anscheinend hat mein Vater dir nicht alles erzählt.« Ihre Finger zittern an meinen; entweder ist ihr kalt, oder sie wartet auf etwas.

Vater?

»Eros?« Unwillkürlich wandert mein Blick zur Tür. »Was hat er mir nicht erzählt?«

Sie geht zu ihrem Hocker zurück, wobei sie beinahe stolpert. Die rote Wache prescht vor und legt einen Arm um sie. Heda lehnt sich an sie, kann sich kaum selbst auf den Beinen halten. Das ist solch ein befremdlicher Widerspruch zu der starken, Furcht einflößenden Frau, die erst vor wenigen Minuten ins Zimmer kam. Ich versuche, zu ihr zu sehen, aber der Riemen gräbt sich nur noch tiefer in meinen Hals, also gebe ich es auf und neige den Kopf wieder nach unten.

»Vielleicht solltest du dir die Schläuche mal genauer ansehen«, sagt Heda, deren Stimme zittert, als sie sich zurück auf den Hocker setzt und nach Luft ringt.

Auch wenn es extrem unangenehm ist, drehe ich den Kopf zur Seite und konzentriere mich auf die Schläuche, die in meinen Körper führen. Winzige Luftbläschen gleiten durch die schimmernde Flüssigkeit. Und jetzt sehe ich, dass sie sich von mir weg und zur Maschine bewegen.

Dieses Zeug läuft nicht in mich herein, sondern aus mir heraus!

»Wie …«

Heda lacht, was sofort in ein Husten übergeht, bevor sie sagen kann: »Erinnerst du dich an die Phiole Ambrosia, die er dir gegeben hat?«

Ich denke an meine erste Begegnung mit Eros zurück, auf dem Feld mit den Skulpturen in Little Tokyo, und an die leuchtend rote Phiole, die er mir damals gegeben hat und die farblich beinahe vollständig mit dem Rot meines Lederhandschuhs verschmolz. Der Tag, als ich den Inhalt inmitten einer aufgebrachten Menge vor der Polizeiwache trank, war derselbe, an dem Ben mir versprach, mich niemals zu vergessen.

»Ja«, antworte ich halb erstickt.

»Ra-chel.« Mein Name ist ein sanftes Wispern, die Stimme so vertraut. Erst als sich Heda, der Lilahaarige und die Wachen zur Tür drehen, wird mir klar, dass es Eros war, der eben meinen Namen gesagt hat.

Heda sieht erst erbost zu dem Jungen, dann zu ihrer Wache in Rot. »Geh und bring ihn zum Schweigen!«

Der Junge hält die Tür auf, steht zwischen den beiden Räumen, als sich die weibliche Wache mit dem elektrischen Schwert in der Hand an ihm vorbeidrängt. Es folgt ein dumpfer Schlag, und Eros stöhnt vor Schmerz. Ich beobachte Ben, und selbst aus meinem Blickwinkel bin ich sicher, dass er zusammenzuckt.

»Und er ist im Aus!«, sagt der Lilahaarige munter, scheint es witzig zu finden, und ich kann nicht beurteilen, ob er von seinem wieder mal lahmen Baseball-Witz verzückt ist oder von der Tatsache, dass Eros verletzt wurde.

»Väter, was?« Heda schüttelt den Kopf, und der Junge grinst. Sie zeigt zu mir. »Kommt sie mit einer vollen Runde klar?«

»Sie hat nichts gegessen«, wiederholt er, neigt den Kopf zur Seite und blinzelt nachdenklich. »Ist ein bisschen früh, aber ihr Blutdruck ist stabil.«

Während sie mein Schicksal besprechen, sehe ich Ben an. Sein Blick ist überall, meidet jedoch meine Richtung.

»Was ist mit der Ambrosia?«, frage ich wieder, weil ich verstehen will, was los ist.

Bens blaue Augen changieren zwischen Wut und Kummer. Es ist eine exakte Spiegelung dessen, was ich bei ihm gesehen habe, als er von dem Autounfall seiner Familie erzählt hat – der ihn zum Waisen machte.

»Dieses Ambrosia«, antwortet Heda. »Es macht dich unsterblich.«

KAPITEL 3

Als sie fort sind, fühlt sich der Raum noch kälter an, und mein Herz schmerzt schlimmer als mein Körper. Bens Blick hat sich in mein Denken eingebrannt. Er hasst Unsterbliche – und ich werde gerade zu einer.

Doch wie er mich angesehen und mein Gesicht berührt hatte … Es kann nicht sein, dass er für Heda arbeitet. Da ist noch mehr. Da muss noch mehr sein.

Sie lassen die Tür zwischen meinem und Eros’ Raum offen, sodass sich sein pfeifendes Atmen mit dem Gurgeln der Maschine und dem Summen der Deckenleuchten vermengt. Ich sehe zu den Schläuchen, in denen hübsches Regenbogenblau wirbelt. Es ist schwer zu glauben, dass das aus mir kommt. Ichor. Mein Blut. Es ist hellblau, nicht rot. Was bedeutet das?

Warme Flüssigkeit rinnt mir über den Hals. Ich stemme mich gegen die Halsfessel und wimmere leise, als das Lederband tiefer in meine Haut schneidet, kann aber hinunter zu meiner Hand sehen. Der Riemen, den Ben so straffgezogen hatte, ist nicht mehr richtig eingerastet. Mir stockt der Atem. Es ist das Zeichen, auf das ich gehofft hatte. Ben hat das sicher absichtlich getan, um mich wissen zu lassen, dass er auf meiner Seite ist, sich jedoch als Insider ausgibt – genau wie er es damals bei der Polizei in New York getan hat, als er ihnen falsche Hinweise zukommen ließ. Und ich werde diesen nicht ungenutzt lassen.

Angestrengt bewege ich meine Finger, bis der Riemen aufgeht und meine Hand frei ist. Dann befreie ich eilig den Rest von mir, bevor ich die Schläuche aus mir herausrupfe. Der Schmerz ist unangenehm, aber ich presse die Lippen zusammen, um nicht zu schreien. Schließlich wische ich mir über den Hals und sehe an meiner Hand pastellblau schimmerndes Blut. Ohne weiter auf die Panik zu achten, die sich in mir regt, wische ich mir die Hand an meinem Oberteil ab und laufe durch die Tür zu Eros.

Er ist so schwach, dass sein Kopf nach unten gekippt ist und ich ihn anheben muss. Ich hoffe, dass er sagen wird, dass es ihm halbwegs gut geht. Doch er bringt nur ein schwaches Nicken zu der Wand zustande, an der die Ketten gesichert sind, die ihn in seiner Hauptkette an der Decke halten. Behutsam lasse ich sein Kinn los, laufe hinüber und ziehe die Ketten vom Haken. Sie gleiten durch die Schlaufe, und Eros sackt zu Boden. Sofort danach prasseln die Ketten auf ihn herunter. Ich eile zu ihm, um mich zu vergewissern, dass ihm nichts passiert ist, ziehe den Haufen Metall von ihm und rolle ihn in eine bequemere Lage, wobei ich gleichzeitig die Schläuche aus seinen Armen ziehe. Sein Blut ist blauer als meines, ein tiefes Königsblau, und die Spiegelungen der Halogenleuchten über uns verursachen Regenbögen, die wie ein seltsames Stroboskoplicht wirken. So hatte ich mir immer das Licht bei einem Schulball vorgestellt, nur fanden in St. Valentine’s keine Schulbälle statt.

»Die … Tür«, bringt er mühsam heraus.

Ich hebe vorsichtig seinen Kopf von meinem Schoß und gehe zu der großen Doppeltür gegenüber der, die unsere beiden Räume verbindet. Sie ist vom selben Blau wie mein Trainingsanzug. Ich ziehe die Kette und den Ring durch die Griffe, um sie geschlossen zu halten. Diese Sicherung wird nicht halten, sollten Heda und die Wachen zurückkommen, aber wenigstens verschafft sie uns ein bisschen Zeit zu überlegen, wie wir Ben helfen können, uns hier rauszuschaffen.

Als die letzte Kette gesichert ist, kehre ich zu Eros zurück und knie mich neben ihn. »Also, deine Tochter«, beginne ich und hebe seinen Kopf wieder auf meinen Schoß. Er biegt seinen Rücken ein wenig durch, sodass mich nur sehr wenig von ihm berührt, als ich seine verklebten blonden Locken aus seiner Stirn streiche und sie aus dem feuchten schwarzen Metallhalsband löse. »Sie ist … anders, als ich erwartet hatte.«

Wohl niemand hätte eine irre ältere Frau als Tochter eines jungen Gotts erwartet, obwohl ich vermute, dass Eros im Grunde ebenfalls nicht mehr jung ist, sondern nur so aussieht.

Fast lacht er, verzieht jedoch sofort das Gesicht vor Schmerz. Erst jetzt bemerke ich, dass die Haut an seinem Hals entzündet ist und Blasen wirft. »Was ist das?«, frage ich und greife nach dem schwarzen Halsband.

Er weicht zurück. »Nein!«

Sein Atem geht schwer, und er keucht, als er sich von mir wegkämpft und sich an einem der Beine der Stahlliege aufstützt. »Anti … magie … Sprach … hemmer.«

»Warum wollen sie nicht, dass du sprichst?«, frage ich, ehe mir einfällt, dass ihm die Antwort Schmerzen bereiten wird. »Antworte lieber nicht.«

Er krallt die Hände in sein schweißdurchnässtes lila Shirt und versucht, sich das Band vom Hals zu reißen. »Wollen …nicht … dass … ich … dir … die … Wahrheit …« Sein Shirt beginnt zu qualmen, und er atmet fauchend aus, ehe er die Hand herunternimmt. Inzwischen erscheinen frisch gesengte Löcher in dem lila Stoff.

»Sie wollen nicht, dass du mir die Wahrheit sagst?«, wiederhole ich. Er nickt und neigt den Kopf nach hinten, um einige Male tief Luft zu holen.

Ich habe so viele Fragen, darf ihm aber nicht mehr zumuten. Selbst wenn er nur nickt, drückt seine Haut gegen das Halsband. Wir müssen es also runterbekommen. Im Geiste gehe ich die Liste der wichtigsten Dinge durch, die hier zu tun sind. Mein Herz sagt mir, dass ich Ben fragen soll, aber ich verlege mich auf: »Also, wie kommen wir hier raus?«

Eros nickt zu der mit Ketten gesicherten Tür und zuckt mit den Schultern.

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir durch diese Tür raus können. Wo sind wir hier überhaupt?«

Er senkt den Kopf, und ich weiß, dass das ein Nein ist. Nun sehe ich zu dem unordentlichen Haufen an Schläuchen, die ich aus ihm herausgezogen habe, und zu der dunkelblauen, durchsichtigen Lache, die sich auf dem Zementboden gebildet hat.

»Wie kann es sein, dass Heda älter ist als du?«

»Altern … Halbgott … nicht ganz unsterblich«, erklärt er mühsam stockend.

Ich fahre zusammen, als er »unsterblich« sagt, als wäre das der schlimmste Ausdruck überhaupt. »Warum hast du das getan? Warum hast du mich mit einer Täuschung dazu gebracht, etwas zu tun, das mich unsterblich macht?«

Ruckartig hebt er den Kopf, und in seinen strahlend blauen Augen spiegelt sich pures Bedauern. Er streicht über meine Hand und hält inne, um Atem zu schöpfen. »Die … einzige … Möglichkeit … zu … retten …«

»Die einzige Möglichkeit, mich zu retten?«, helfe ich ihm und ziehe meine Hand weg. Er weiß, wie ich zu den Liebesgöttinnen stand, denn ich hatte keine Zweifel daran gelassen, dass ich ein normales Mädchen sein wollte, ohne irgendwelche Superkräfte. »Also hast du mich gerettet, indem du mich zu dem einen gemacht hast, das ich wirklich hasse. Ist schon irgendwie pervers.«

Er nickt. »Ich weiß«, flüstert er. »Tut mir leid.«

Ich möchte ihm sagen, dass seine Entschuldigung rein gar nichts ändert.

Eros beobachtet mich, und mir fällt wieder ein, dass er meine Gedanken lesen kann. Was mir jetzt gerade völlig egal ist. Mich interessiert nur, wie wir hier endlich rauskommen können.

»Hast du eine Ahnung, wie wir diesen Halsriemen loswerden?«, frage ich und streiche über die wunde Haut an meinen Handgelenken.

Achselzuckend blickt er zu meiner Wunde. »Wie?«

»Wie ich mich befreit habe?«

Er nickt.

»Weiß ich nicht genau. Ich glaube, Ben hat mir geholfen.«

»Nein«, erwidert er laut und scharf, und gleich ringt er nach Luft vor Schmerz. »Ben hilft nicht.«

Er weiß etwas, und so, wie er mich ansieht, möchte ich es lieber nicht erfahren. Doch er irrt sich, wenn er Ben auf Hedas Seite glaubt.

»Vergiss …« Eros fällt das Sprechen sehr schwer. »Vergiss Ben.«

Ich stehe auf und beginne, auf und ab zu gehen. Eigentlich kann ich Eros nicht trauen. Er hat mich unsterblich gemacht, ohne es mir auch bloß zu sagen. Und ich kann nicht einschätzen, ob er mich aus irgendeinem perversen Grund gegen Ben einnehmen will. Doch ich werde mich nicht gegen Ben wenden, und ich werde herausfinden, wie ich ihm helfen kann, uns hier rauszubringen.

Als Erstes muss ich wissen, was eigentlich los ist und wo wir überhaupt sind.

Im Nebenraum beginnt die Maschine, an die ich angeschlossen war, rot zu blinken. Ich laufe hin und öffne ein Fach, in dem ich einen Plastikkanister halbvoll mit Ichor finde. Was für eine bizarre Vorstellung, dass das alles in mir war und dass mein Blut nicht mehr rot ist.

Ich kehre zu Eros zurück. »Warum ist dein Blut so viel blauer als meines? Liegt es daran, dass du vollkommen unsterblich bist?«

»Ja.« Er beißt die Zähne zusammen. »Und es wäre … dunkler … mächtiger … königlich … ohne dieses Halsband.«

Hinter den verriegelten Doppeltüren sind Stimmen zu hören. Mein erster Impuls ist, mich wieder auf die Liege zu schnallen, aber Eros ist auch nicht mehr an die Decke gekettet, und um beides nachzuholen, bleibt mir keine Zeit.

Jemand rüttelt an der Tür. Ich laufe zu dem Metallhocker und halte ihn wie einen Cricketschläger, während ich langsam zurück zu Eros gehe. Er versucht aufzustehen, muss sich aber an der Liege abstützen.

»Rachel?«, sagt eine vertraute Stimme hinter der Tür.

Das letzte Mal habe ich sie am Telefon gesprochen, als sie gerade mit meinem Cousin Kyle in eine Straßensperre der Polizei gekracht war. Nun weiß ich nicht, ob ich lachen oder weinen soll.

»Marissa?«

»Geht es dir gut?«, fragt sie. »Was versperrt die Tür?«

»Wo sind wir? Was ist hier los, Marissa?«

Es dauert, bis endlich eine Antwort von ihr kommt. »Wir sind in einer Einrichtung des Gremiums«, antwortet sie schließlich.

»In welcher Einrichtung?«, frage ich. Die großen, von denen ich weiß, befinden sind in London und in Griechenland.

»Mach die Tür auf, und ich erkläre dir alles.«

Ich sehe fragend zu Eros, und er schüttelt den Kopf. Damit hat sich jede Hoffnung auf Hilfe zerschlagen. »Warum überrascht es mich nicht, dass du mit Heda und ihren Schlägern unter einer Decke steckst?« Es kostet mich meine gesamte Kraft, mit fester Stimme zu sprechen.

»Schlägern?« Sie seufzt genauso wie früher in St. Valentine’s, bevor sie mir eine ihrer »Genieße die Gabe«-Ansprachen hielt. »Klar ist das alles verwirrend«, fährt sie fort, »aber du musst wissen, dass Heda nicht hier ist, um dir wehzutun.«

»Dann war das Blutabzapfen nur Spaß?«

Marissa räuspert sich. »Sie versucht bloß zu helfen. Bitte, lass mich rein.«

Ich sehe zurück zu Eros, und wieder schüttelt er den Kopf. Doch ich will nun mal wissen, was vor sich geht, und durch Marissa könnte ich es herausfinden.

Also lockere ich die Ketten so weit, um die Tür einen Spalt zu öffnen. Ein Schwall kalter, rauchiger Luft dringt herein.

»Nein … halt …«, krächzt Eros.

Ich beachte ihn nicht und spähe nach draußen. Marissa trägt eine graue Wächteruniform ohne Helm. Ihre Hosenbeine sind unten aufgekrempelt, um die hochhackigen blauen Schuhe zur Geltung zu bringen, die Ärmel sind gleichfalls hochgekrempelt, und sie benutzt eine Schleife als Gürtel. Aber ihr Versuch, diese Kleidung aufzuhübschen, ist gnadenlos gescheitert – sie sieht wie eine schräge Kombination aus einer Wache und einem Gebrauchtwagenverkäufer aus einer Bananenrepublik aus. Sie hält mir ein Tablett mit einer Wasserflasche, einem Apfel und einem Sandwich in Wachspapier entgegen. »Hast du Hunger?«, fragt sie.

Bisher war keine Zeit, um an Essen zu denken, aber da sie es jetzt erwähnt … »Ich könnte etwas essen.«

»Mach die Tür auf, dann bringe ich es hinein.«

»Reich die Sachen einfach durch.«

»Ich muss mich entschuldigen«, sagt sie, anstatt mir das Essen zu geben. »Für die Sache mit Kyle.«

»Mit ›Sache‹ meinst du hoffentlich nicht, dass du meinen schwulen Cousin mit deiner Gabe umgedreht und in dich verliebt gemacht hast.« Deswegen bin ich immer noch rasend wütend auf sie.

»Ich würde mich gerne persönlich entschuldigen«, sagt sie. Wie zum Beweis unserer Freundschaft schiebt sie das Tablett nahe genug zu mir, dass ich nach dem Sandwich greifen kann. Ich stelle den Hocker ab, schnappe das Sandwich, wickle es aus und stelle fest, dass es wie eines von den selbst gemachten Samosas meiner Mutter aussieht, allerdings mit knuspriger Kruste. Ich teile das Brot in zwei Hälften und gebe eine Eros, bevor ich in die andere beiße. »Das schmeckt gut«, sage ich zu Marissa. »Danke.«

»Spanakopita. Ich dachte, das würdest du mögen.«

Das Essen kratzt in meinem ausgetrockneten Hals. Was würde ich jetzt für einen großen Becher von Mas Masala Chai geben! Die Wasserflasche auf dem Tablett ist verlockend, deshalb überlege ich, die Tür zu öffnen. Hinter mir verschluckt Eros sich an seinem Essen.

Ich nicke zu der Flasche. »Gib mir das Wasser.«

»Lass mich rein, und du kannst es haben. Ich muss mich vergewissern, dass du okay bist.«

»Warum? Damit du oder einer von Hedas Schlägern mich wieder an die Maschine fesseln kann? Sieh dir meinen Hals an, Marissa. Sieh dir meine Arme an.« Ich zeige ihr die verblassten Blutergüsse an einem Arm und neige den Kopf nach hinten, damit sie meinen Hals sieht.

Sie ringt nach Luft. »Es tut mir leid, Rachel. Heda hat ihnen gesagt, dass sie dich nicht verletzen dürfen.«

Eros lacht würgend.

Marissa runzelt die Stirn bei Eros’ Lachen und drückt die Tür so weit auf, wie sie kann. »Hast du Eros losgemacht?«, fragt sie besorgt.

Ich stoße gegen die Tür und sie damit zurück. »Warum macht ihr das mit uns?«

»Rachel, bitte.« Marissa lächelt gekünstelt. »Lass mich rein, und ich erkläre alles. Es ist nicht so, wie du denkst.«

Sie hält mich für blöd genug, auf ihre Lügen hereinzufallen. »Ich habe es satt, mir diesen Spruch anzuhören.« Nachdem ich die Ketten wieder strammgezogen habe, gehe ich zu Eros und setze mich neben ihn auf das Metallbett. Dabei ignoriere ich die Ichor-fleckigen Riemen und den durch Schweiß entstandenen Umriss eines Körpers, der sich auf dem Bett abzeichnet. »Verrate mir wenigstens, wie lange ich schon hier bin.«

»Hier drinnen?«, fragt sie vorsichtig. »Ein paar Tage.«

»Und vorher?«

»Weiß ich nicht, Rachel. Sie haben mich endlich kommen lassen, um nach dir zu sehen. Willst du wirklich so unsere gemeinsame Zeit verbringen? Wir müssen über so vieles reden.«

»Klar. Zum Beispiel, wie du der Polizei entkommen bist.«

Da sie nicht antwortet, hake ich nach: »Du wurdest verhaftet, Marissa. Und jetzt bist du plötzlich hier und arbeitest für Heda?«

»Eigentlich« – Marissa späht durch den Spalt – »war das damals gar keine Polizeisperre. Nicht so richtig. Ich meine, war es schon, aber unter der Kontrolle des Gremiums.«

»Was?«, hauche ich und sehe zu Eros, ob er das gewusst hat. Er meidet meinen Blick.

Mir fällt wieder ein, wie ich einmal auf dem unbequemen Chorstuhl im Büro der Mutter Oberin saß und sie mir einen Vortrag über die Bedeutung des Gremiums hielt. »Im Laufe der Jahre hat das Gremium gelernt, dass sie die Götter mithilfe der Liebesgöttinnen leichter kontrollieren können. Jetzt, da sich die Götter nicht mehr in unsere Welt einmischen, hat sich das Gremium der Weltpolitik zugewandt und versucht, Frieden zu verbreiten, indem es Liebesgöttinnen in einflussreichen und strategischen Positionen platziert.« Hatte sie das mit »der Weltpolitik zugewandt« gemeint?

Ich sehe zu Marissas Gesicht, das mir immer noch aus dem Spalt entgegenblickt. »Dann arbeitet das Gremium, das angeblich von den Göttern ernannt wird, um über die Liebesgöttinnen zu herrschen und den Weltfrieden zu wahren, jetzt für Heda?«

Marissa spielt mit ihrem Haar. »Heda hat überall Unterstützer …«

Sie redet weiter, doch meine Gedanken schweifen zu meiner Familie ab, zu meiner Mutter und ihrem Misstrauen gegenüber dem Gremium. Ich versuche, meine Sorge um sie unter Kontrolle zu bringen.

»Super. Was sonst weiß ich nicht? Wo ist meine Familie?«

Marissa verzieht das Gesicht. »Wenn du die Tür aufmachst, erzähle ich dir alles. Ehrlich, Rachel, ich lasse nicht zu, dass dir etwas Schlimmes passiert.«

»Noch Schlimmeres, meinst du?«

Sie kneift die Lippen zusammen. »Heda wollte nie ohne deine Zustimmung Ichor von dir nehmen, aber uns blieb keine Zeit mehr. Sie hatte keine andere Wahl.«

Ich will etwas erwidern, als schwere Schritte zu hören sind, die nach einer ganzen Armee klingen. Eros reißt die Augen weit auf.

Marissa stößt einen stummen Schrei aus, tritt von der Tür zurück und verbeugt sich. »Lass mich rein, sofort«, flüstert sie, ohne den Kopf zu heben. Und ich habe das Gefühl, dass ich auf sie hören sollte. In all den Jahren, die ich Marissa kenne, habe ich sie nie so unterwürfig erlebt wie jetzt. Es ist beinahe, als hätte sie Angst, und wenn ihr die wütenden Predigten der Mutter Oberin in St. Valentine’s oder ein Aufenthalt in einer Arrestzelle der Polizei keine Angst machen konnten, muss es wirklich übel sein, was da kommt.

»Mach auf, bevor sie sich gewaltsam Zugang verschaffen und es zu spät ist!«

KAPITEL 4

Ich lasse den Rest von meinem Spanakopita fallen, greife mir den Hocker und linse durch den Türspalt zu den nahenden Wachen. Die meisten scheinen Frauen zu sein, was nicht verwunderlich ist, da nur Frauen Liebesgöttinnen sein können.