10,99 €

Mehr erfahren.

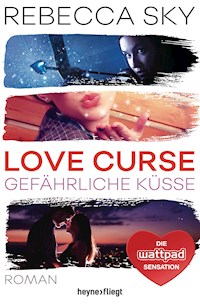

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2018

Stell dir vor, du kannst jeden Jungen, jeden Mann mit nur einem Kuss dazu bringen, sich Hals über Kopf in dich zu verlieben. Von der ersten Berührung an wird er alles für dich tun. Alles. Nur ein Traum? O nein, verborgen vor der Welt existiert seit Jahrhunderten eine Gruppe mächtiger Mädchen und Frauen, die als Nachfahrinnen des Liebesgottes Eros genau diese Gabe besitzen. Und sie nutzen, um die Geschicke der Menschen zu lenken. Eine von ihnen ist die 16-jährige Rachel. Gemeinsam mit ihrer schönen und skrupellosen Freundin Marissa bereitet sie sich auf das Leben als Eros-Nachfolgerin vor. Doch dann trifft sie Ben und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Sie würde ihn so gerne küssen – aber dann wäre er ihr verfallen und könnte sie nicht mehr aus freiem Willen lieben. Als ein uralter Feind von Eros auftaucht und Marissa ausgerechnet Ben zu ihrem nächsten Opfer erwählt, muss Rachel eine schreckliche Entscheidung treffen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 435

Ähnliche

Das Buch

Verborgen vor der Welt existiert seit Jahrhunderten eine Gruppe mächtiger Mädchen und Frauen: Als Nachfahrinnen des Liebesgottes Eros besitzen sie die Gabe, jeden Jungen und jeden Mann um seinen Willen zu bringen. Ein einziger Kuss genügt, und ihr Opfer weicht nicht mehr von ihrer Seite, liest ihnen jeden Wunsch von den Lippen ab.

Eines dieser Mädchen ist die 16-jährige Rachel. Gemeinsam mit ihrer schönen und skrupellosen Freundin Marissa bereitet sie sich in einer speziellen Schule auf das Leben als Eros-Nachfolgerin vor. Doch dann trifft sie den jungen Polizeianwärter Ben und verliebt sich Hals über Kopf in ihn. Sie würde ihn so gerne küssen – aber dann wäre er ihr verfallen und könnte sie nicht mehr aus freiem Willen lieben. Als ein uralter Feind von Eros auftaucht und Marissa ausgerechnet Ben zu ihrem nächsten Opfer erwählt, muss Rachel eine schreckliche Entscheidung treffen …

Die Autorin

Nach ihrem Schulabschluss unternahm Rebecca Sky erst einmal eine Weltreise, die sie in fünf Jahren in 24 Länder führte. Danach war ihr vor allem eines klar: Sie war auf der Suche nach einem neuen Abenteuer. Sie fand es im Schreiben. Ihren ersten Roman »Love Curse« veröffentlichte sie zunächst auf Wattpad – mit überwältigendem Erfolg.

REBECCA SKY

LOVECURSE

LIEBEN VERBOTEN

ROMAN

Aus dem Amerikanischen

von Cornelia Röser

Die Originalausgabe erscheint unter dem Titel The Love Curse:Arrow Heart bei Hodder Children’s Books, Hachette, London

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Copyright © 2018 by Rebecca Sky

Copyright © 2018 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Alle Rechte sind vorbehalten. Printed in Germany

Redaktion: Diana Mantel

Umschlaggestaltung: Das Illustrat, München, unter Verwendung von Motiven von © Sergey Nivens/Shutterstock, © oneinchpunch/Shutterstock und © Subbotina Anna/Shutterstock

Satz: Leingärtner, Nabburg

e-ISBN: 978-3-641-22654-1V002

Es ist deine Gabe.

Es ist mein Fluch.

Deine Berührung bringt Liebe hervor.

Meine Berührung stiehlt.

Du bist ein Kind der Götter.

Ich bin ein Monster.

Und ich bin nicht das einzige …

Anakreon, Fragment 413

Wieder einmal hat Eros (die Liebe) mich wie ein Schmied mit seinem großen Hammer getroffen und mich in den eisigen Strom gestürzt.

KAPITEL 1

Jungen verschwanden. Manchmal vergingen Wochen, bevor sie verwirrt und benommen in einem Park, auf der Straße oder einem Hochhausdach wiederauftauchten. Wurden sie danach von der Polizei befragt, hatten sie keine Ahnung, wie sie dorthin gekommen oder wo sie gewesen waren oder was während ihrer Abwesenheit passiert war. Wenn sie angestrengt genug nachdachten, waren da manchmal verschwommene Erinnerungen an ein Mädchen. Ich aber weiß, was passiert ist. Und ich weiß, wer dafür verantwortlich ist.

Auf dem Rücksitz des Taxis sitzend drehe ich den Ton meines Handys lauter, als gerade in den Nachrichten ein Reporter dem letzten Opfer sein Mikro unter die Nase hält – einem achtzehnjährigen Jungen, den man vor ein paar Stunden unter der Tribüne am Time Square gefunden hat. Er wurde seit zwei Wochen vermisst.

»Ich … weiß nicht«, sagt der Junge. »Ich wollte mit dem Fahrrad zum Einkaufen fahren, und dann bin ich hier aufgewacht.«

Der Reporter klopft ihm auf die Schulter und wendet sich wieder der Kamera zu. »In der jüngsten Serie von Vermisstenfällen fehlt von drei Jungen noch immer jede Spur. Die Polizei bittet jeden, der Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort liefern kann, die Hotline anzurufen.«

In fetter, blinkender Leuchtschrift wird eine Telefonnummer eingeblendet. Es folgen Passbilder der vermissten Jungen mit ihren Namen, Geburtsdaten und der Beschreibung der Kleidung, in der sie zuletzt gesehen wurden. Ich stecke mein Handy zurück in die Tasche und starre aus dem regenüberströmten Fenster – der Anblick des durchnässten New York ist mir lieber als der ihrer Gesichter. Außerdem kann ich nichts an dieser Sache ändern, und im Augenblick muss ich mich um Dringenderes kümmern, mir zum Beispiel eine Entschuldigung für mein Zuspätkommen einfallen lassen.

Als das Taxi auf den Parkplatz einbiegt, fährt es durch eine große Pfütze. Ich rutsche tiefer in den Sitz, um den Zeitpunkt noch etwas hinauszuzögern, in dem mich die Blondine entdecken wird, die gerade um die Ecke stolziert. Diesen Gang kenne ich: die Schultern nach hinten, schnelle, entschlossene Schritte, wie ein professionelles Model.

Sie tippt etwas in ihr Handy, und gleich darauf summt es in meiner Tasche. Ich hole mein Handy heraus, und unser Chat explodiert förmlich vor wütenden Emojis. Die stolzierende Blondine, Marissa Bale, ist für mich das, was einer Freundin am nächsten kommt. Wo ich herkomme, darf man sich seine Freunde nämlich nicht aussuchen – stattdessen werden uns jeweils bestimmte Partnerinnen für unseren Unterricht zugewiesen – »Ausbildungs-Partnerinnen« werden sie genannt oder kurz: A.P.

»Entschuldigung?« Der Fahrer räuspert sich. »Hey, wir sind da.«

Ich seufze, setze mich auf und ringe mir ein angestrengtes Lächeln ab, während mich der Mann im Rückspiegel neugierig beobachtet. Inzwischen hat Marissa mich entdeckt, kommt auf mich zugestürmt und reißt die Tür auf, noch bevor ich mich ganz aufgerichtet habe.

»Hast du eine Ahnung, wie spät es ist?«

»Es hat geregnet«, sage ich, während ich eilig bezahle und aus dem Taxi steige. »Da war es unmöglich, ein Taxi …« Vor lauter Hektik rutsche ich auf dem nassen Gehweg aus und lande auf dem Hintern.

»Stilvoll, Rachel, wirklich stilvoll.« Marissas dunkelblaue Augen verfolgen meine kläglichen Versuche, wieder auf die Beine zu kommen.

Ich werfe ihr einen wütenden Blick zu. »Ein bisschen Hilfe vielleicht?«

Doch stattdessen sieht sie auf die Uhr und rückt ihre knallgoldene Handtasche zurecht.

»Ist das dein Ernst? Daran werde ich dich erinnern, wenn du das nächste Mal was von mir willst.« Ich gebe mir keine Mühe, meinen Ärger zu verbergen.

Meine schwarzen Locken fallen mir jetzt wirr ins Gesicht. Ich streiche eine Strähne zurück und stecke sie wieder in den Pferdeschwanz. Dabei rutscht mir der Rock hoch, und die abgeschnittene Jeans, die ich heimlich daruntergeschmuggelt habe, kommt zum Vorschein.

Marissa verzieht höhnisch die Lippen, als ihr Blick an den Shorts hängen bleibt. Für Marissa muss immer alles todschick sein. »Wirklich, Rachel?«

Kopfschüttelnd wendet sie sich ab, und ich habe Gelegenheit, sie genauer anzusehen. Sie ist etwa fünfzehn Zentimeter größer als ich, auch wenn das Meiste davon den hochhackigen marineblauen Schuhen zu verdanken ist; ihre Größe unterstreicht noch den Eindruck, dass sie sogar in ihrer Schuluniform wie ein Model aussieht. Die weiße Bluse umschmeichelt ihre gertenschlanke Figur, und darüber trägt sie einen makellos gebügelten blauen Blazer mit Goldknöpfen. Der passende Rock reicht ihr genau bis zum Knie, was ihre langen Beine betont. Bei mir dagegen fällt er fast bis auf die Waden.

Seufzend stütze ich mich an der Tür ab, um mir den Schmutz abzuklopfen und den Rock glatt zu streichen. Der Fahrer trommelt ungeduldig auf sein Lenkrad, und das Taxi setzt plötzlich sogar ruckartig ein Stück nach vorn. Bevor ich meine Sachen zusammenraffen kann, wirbelt Marissa mit aufgerissenen Augen zu mir herum.

»Der Typ hetzt dich? Und du hast ihn bezahlt?«

»Schon gut«, sage ich, während ich mir im Rekordtempo die Arme volllade.

Trotzdem will sie jetzt mit entschlossenen Schritten auf die Fahrertür zulaufen, und ich muss meine Tasche fallen lassen, um sie noch schnell am Arm festzuhalten. Vor meinem geistigen Auge sehe ich das Gesicht des Taxifahrers neben denen der drei Jungs in den Nachrichten auftauchen.

»Lass es einfach gut sein«, sage ich und ziehe sie behutsam zurück.

»Ich soll es gut sein lassen?« Marissa reißt die Augen noch weiter auf. »Du kommst seinetwegen zu spät, und das heißt, dass ich zu spät komme.« Sie macht sich von mir los. »Außerdem darf es sich niemand herausnehmen, dich so zu behandeln.«

»Ach, wirklich?« Ich schürze die Lippen zu einem kleinen Lächeln, um ihre Stimmung aufzuhellen.

»Wirklich.« Marissa schlägt gegen die Scheibe des Beifahrerfensters, bevor sie sich zu mir umdreht und hinzufügt: »Niemand, außer mir.«

Ich schüttle den Kopf, als sie den Rücken krümmt wie eine Katze, die sich zum Angriff bereit macht.

Der Taxifahrer sieht an ihr vorbei und fixiert stattdessen mich.

»Ich hole nur noch meine Sachen«, sage ich und schnappe mir hastig meine letzten Unterlagen und Papiere vom Rücksitz. Kaum habe ich die Tür geschlossen, braust der Wagen davon und spritzt dabei Marissas Schuhe nass.

»Igitt. Idiot!« Marissa greift sich einen Umschlag von meinem Unterlagenstapel, knüllt ihn zusammen und schleudert ihn dem Taxi hinterher. Er landet ein paar Schritte weiter in einer Pfütze.

»Das war meine Bewerbung für das Programm für Sozialarbeit.«

Mit verschränkten Armen registriert sie meinen frustrierten Blick. »Und?«

»Und? Es hat mich Stunden gekostet, die auszufüllen.«

»Zeitverschwendung.« Sie quittiert meinen wütenden Blick mit einem Seufzen und bückt sich, um sich die Schuhe abzuwischen. Finster betrachtet sie das schmutzige Wasser an ihren Händen.

»Verschwendung? Es gibt so viele Kinder, die Hilfe brauchen. Gerade du müsstest doch wissen, wie es ist, wenn niemand für einen da ist.«

»Müsste ich das?« Mit einem wütenden Blick hält sie sich an meinem Arm fest und lässt die Hand länger als nötig darauf liegen – garantiert, um sich die Finger abzutrocknen. Ihr Blick fällt auf meinen zerzausten Pferdeschwanz, aus dem sich immer mehr Haarsträhnen lösen. »Du siehst erbärmlich aus.«

»Wie freundlich von dir.« Ich schlage ihre Hand weg, verdrehe die Augen, sortiere den Stapel Unterlagen auf meinem Arm und weiß nicht recht, ob ich jetzt Richtung Schule loslaufen oder auf Marissa warten soll, die aussieht, als würde sie mal wieder zu einem Vortrag ansetzen.

»Wir sind spät dran, schon vergessen?«, sagt sie jedoch nur und läuft mit schnellen Schritten voran in den Park.

Ich zucke die Achseln und eile hinter ihr her.

»Warum bezahlst du den Fahrer überhaupt?«, fragt sie. »Verwandle einfach jemand und mache ihn zu deinem persönlichen Chauffeur. Damit sparst du massig Kohle.«

»Das finde ich nicht richtig.«

»Ach, bitte. Unsere Gabe nicht zu benutzen ist falsch. In New York ist es selbst bei gutem Wetter unmöglich, ein Taxi zu kriegen. Du könntest wenigstens dagegen etwas unternehmen.«

»Wie auch immer.« Ich habe keine Lust darauf, dass aus dem Vortrag über meine Unpünktlichkeit einer über meinen fehlenden Respekt vor unserer Gabe wird. »Wie war dein Abend?«, frage ich stattdessen.

Marissa zieht ihre säuberlich gezupften Augenbrauen nach oben. »Meine Mom hat mir diese Tasche aus London geschickt. Als Belohnung dafür, dass ich im letzten Halbjahr nur Einsen hatte.«

»Aus London?«

Sie macht eine Pause und denkt über die Antwort nach. »Da ist sie mit ihrem neuen Liebhaber im Urlaub.«

Liebhaber ist eine nette Bezeichnung dafür.

»Und?«, fragt sie langsam. »Gefällt sie dir?«

Es ist bestimmt eine hübsche Tasche, nur für meinen Geschmack etwas zu schrill. Aber da schimmert dieses Funkeln in Marissas Augen, das ich schon länger nicht mehr gesehen habe, und ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass es gleich wieder erlischt. »Damit fällst du auf jeden Fall auf.«

Ihr Lächeln erstrahlt. »Und sie passt zu den Knöpfen an meiner Schuluniform. Mom denkt einfach an alles.« Ihre Miene wird weicher, und für einen kurzen Moment wirkt sie fast verletzlich. Dann hakt sie sich bei mir unter, wobei sie mir fast die Bücher aus dem Arm reißt, und lässt sich an meinem Ellbogen durch den Park in Richtung Schule schleifen. Bei jedem Schritt schlägt mir ihre Tasche in die Seite.

Für einen Wochentag ist es ungewöhnlich leer im Central Park, was am morgendlichen Regen liegt. Trotzdem gehen ein paar Leute mit ihren Hunden spazieren, und am Bethesda-Brunnen sitzt ein dunkelhaariger Junge. Irgendwie hat er etwas an sich, wie er sich mit einer Hand die Kopfhörer ans Ohr hält und leise vor sich hin singt, während er in einer Zeitschrift liest. Es scheint ihn kein bisschen zu kümmern, ob jemand das mitbekommt, und um dieses Gefühl beneide ich ihn.

Als wir an ihm vorbeigehen, sieht er hoch. Ich wende den Blick ab, kann aber aus den Augenwinkeln gut erkennen, dass er uns hinterherschaut. Wahrscheinlich checkt er Marissa ab. Das tun sie alle. Trotzdem schießt mir das Blut in die Wangen.

»Wann kommt deine Mom nach Hause?«, frage ich, um mich von dem Jungen abzulenken.

Marissa sieht starr zu Boden und legt einen Schritt zu. »Weiß ich nicht.« Sie räuspert sich. »Aber das eilt nicht, so habe ich die Wohnung wenigstens für mich allein.« Dann reckt sie trotzig das Kinn und streckt ihre Schultern. »Sturmfrei zu haben ist toll.«

Ich zwinge mich zu einem Lächeln. »Grüß sie von mir. Wenn du sie das nächste Mal sprichst.«

Marissa stolpert.

»Vorsicht.« Ich drehe mich zu ihr und lasse sogar meine Bücher fallen, um Marissa aufzufangen.

»Schon gut.« Sie reißt sich von mir los und tritt einen Ordner aus dem Weg. Liniertes Papier wirbelt durch die Gegend.

Seufzend bücke ich mich, um die Blätter aufzusammeln.

»Na toll, jetzt kommen wir erst recht zu spät.« Marissa verschränkt die Arme vor der Brust.

»Du könntest mir wenigstens helfen.« Schließlich kann ich die Sachen nicht einfach liegen lassen. Meine Bewerbung in der Pfütze zu verlieren, das ist eine Sache – aber die Schulbücher und meine Notizen enthalten Informationen, die mir eine Menge Ärger einbringen können, wenn sie in die falschen Hände geraten. Die meisten Seiten habe ich schon eingesammelt, als ich den Blick wieder hebe, um nachzusehen, was Marissa inzwischen tut. Sie wickelt sich gerade eine Haarsträhne um den Finger und bringt das Kunststück fertig, gleichzeitig frech zu grinsen und sich auf die Unterlippe zu beißen. Ich folge ihrem Blick … zu dem Jungen am Brunnen. Natürlich.

Er steht auf, lächelt und macht einen Schritt auf uns zu.

»Er kommt zu uns«, sagt Marissa. Ihre Stimme klingt höher als sonst. Sie streicht sich die Haare glatt, und dann nimmt ihr Gesicht einen ernsten Ausdruck an. »Du solltest ihn aufhalten.«

»Wenn du damit das meinst, von dem ich glaube, dass du es meinst, ist die Antwort: Nein. Wie immer.«

»Wir können doch nicht zulassen, dass er das hier sieht.« Marissa tritt mit dem Absatz gegen den Rücken eines ledergebundenen Buchs, auf dem in goldenen Blockbuchstaben steht: Eros’ Pfeile: Gleichgültigkeit und Betörung. »Wir müssen etwas unternehmen.«

»Ich unternehme etwas«, sage ich und sammle das nächste lose Blatt ein.

Sie reckt das Kinn, was sie noch selbstgefälliger wirken lässt. »Ich habe schon alle Bonuspunkte für Verwandlungen zusammen, und du stehst für dieses Jahr immer noch bei null. Du solltest es wirklich tun. Ist doch keine große Sache.«

»Wahrscheinlich will er uns nur helfen.« Ich deute auf das Durcheinander auf dem Boden, doch Marissa ignoriert den Hinweis. »Er ist keine Bedrohung, und solange wir cool bleiben, gibt es auch keinen Grund, warum er eine werden sollte.«

»Du bist die schlimmste A.P. der Welt«, sagt sie. Ihre Kiefermuskeln treten hervor – das passiert immer, wenn sie wütend ist. Marissa findet, als ihre Ausbildungs-Partnerin müsste ich alles tun, was sie sagt. In Wahrheit muss ich zwar alles mit ihr zusammen machen, aber gut finden muss ich es deshalb nicht.

Der Typ kommt näher. Er geht an Marissa vorbei, schenkt ihr ein höfliches Lächeln und geht weiter in meine Richtung. »Tu es«, formt sie lautlos mit den Lippen, doch ich schüttle entschieden den Kopf und widme mich wieder meinen Unterlagen. Als ich nach einem Blatt Papier greife, bückt sich der Junge und hebt es für mich auf. Beinahe berühren sich unsere Hände.

»Hier«, sagt er. »Lass mich dir helfen.«

Ich lächle ihn an, und mir fallen seine leuchtend blauen Augen auf. Er reicht mir das ledergebundene Buch und lächelt ebenfalls. Schnell drehe ich das Buch um und hoffe sehr, dass er den Titel nicht gelesen hat. Marissa ist schon ein paar Schritte weitergegangen und winkt mir, mich zu beeilen.

Ohne auf sie zu achten jage ich mit einem großen Sprung einem weiteren Blatt Papier mit zu viel verräterischen Informationen hinterher und erwische es mit dem Fuß. Wild flatternd schlägt es über die Schuhspitze meines Converse. Marissa stößt ein Schnauben aus und läuft auf einmal schnurstracks auf den Jungen zu.

»Hi, ich bin Marissa.« Sie streckt ihm die Hand hin.

»Nein! Nicht …«

Zu spät. Sie reißt den Jungen ohne zu zögern an sich und streift seine Lippen mit einem Kuss. Er zuckt zurück, und in seinen Augen sieht man den Kampf gegen die Kräfte, die gerade sein Bewusstsein abspalten und ihn in eine tiefe Trance stürzen. Marissa schreit vor Schmerzen, während sie ihre Gabe benutzt. Eine Hand presst sie sich auf den Bauch, die andere an die Stirn. Doch ich achte nur auf ihr Opfer: darauf, wie starr seine blauen Augen jetzt blicken, wie sein Körper zuckt, wie ihn eine Mischung aus Angst und innerer Befreiung überkommt, als seine Knie unter dem gewaltigen Druck zu zittern beginnen.

Dann renne ich los. Doch bevor ich den Jungen mit den umwerfend blauen Augen erreiche, geben seine Beine nach. Er schlägt hart auf dem gepflasterten Weg auf und windet sich vor unseren Füßen. Und ich kann nur noch daran denken, dass es jetzt vier sind.

Vier vermisste Jungen.

KAPITEL 2

Marissa steigt über die zuckende Gestalt hinweg, streicht sich den Rock glatt und schlendert weiter, als wäre nichts passiert. In Wahrheit ist es ihr völlig egal, dass sie gerade jemandem den Willen geraubt hat. Und das macht mich wütend! Es ist eine Sache, seine A.P. schlecht zu behandeln, aber das – einem Fremden jede Entscheidungsfreiheit zu nehmen –, das ist erbärmlich.

»Du … du kannst ihn nicht einfach da liegen lassen!«

Sie dreht sich um und wirft schwungvoll die blonden Haare zurück. »Sei nicht blöd, Rachel. Er wird mich finden, das tun sie doch immer. Du musst endlich damit klarkommen.«

Ich sehe den Jungen an, der sich in der Embryonalhaltung zusammengekrümmt auf dem Boden hin und her wiegt. Seine Jeansjacke beult sich im Nacken aus, und sein weißes T-Shirt ist mit nassem Staub bedeckt. Um Hilfe rufen kann ich nicht – wenn wir Aufmerksamkeit erregen, laufen wir Gefahr, enttarnt zu werden.

»Warum, Marissa? Warum hast du ihn verwandelt?«

Sie zuckt die Achseln. »Abgesehen vom Offensichtlichen«, sie deutet auf den Stapel schmutziger Blätter und Bücher in meinen Armen, »ist er niedlich … und er hat hübsche Schuhe.«

»Hübsche Schuhe?«

»Typen mit hübschen Schuhen bringen Glück.«

Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich das gerade ausgedacht hat. »Ihm hat es nicht so viel Glück gebracht, oder?«

»Mein Gott, bist du melodramatisch. Es musste getan werden, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Seit Tagen habe ich keinen Typen mehr verwandelt. Hab schon angefangen, mich irgendwie komisch zu fühlen.«

»Du bist komplett durchgedreht.«

Darauf geht Marissa aber gar nicht ein. »Nichts ist besser für dein Ego als eine frische Verwandlung. Sie versuchen so verzweifelt, dir zu gefallen.« Marissa verzieht ihre Mundwinkel zu einer gruseligen Mischung aus Lächeln und Zähnefletschen. »Es gibt nichts Besseres als einen Mann, der alles tut, um mich glücklich zu machen. Solltest du unbedingt auch mal ausprobieren.«

»Hörst du dir eigentlich selbst zu?«

Dass ich sie unterbreche, bringt mir einen wütenden Blick ein. »Vielleicht sollte ich dem hier sagen, dass ich einen will, der fliegen kann, und dann zusehen, wie er von einem Dach springt.«

Ich schaudere. Das kann sie nicht ernst meinen, aber ich habe schon von anderen gehört, die Ähnliches getan haben. Aus Gründen wie diesen hasse ich meine Gabe – wenn man das überhaupt so nennen kann. Gabe erscheint mir als ein makabrer Begriff für das, was wir in Wirklichkeit tun:

Stehlen.

Und vor allem stehlen wir eines: den freien Willen anderer.

Einen Mann zur Liebe zu zwingen erscheint mir nicht erstrebenswert.

Schaudernd kicke ich mit dem Fuß ein paar Steine von dem Jungen weg, damit er sich nicht verletzt. Sonst gibt es nichts, was ich für ihn tun könnte. Er wird so bleiben, bis die Verwandlung abgeschlossen ist.

Marissa atmet langsam aus und wartet darauf, dass ich etwas sage. Und das tue ich: »Ich glaube einfach nicht, dass es richtig ist.«

Aus irgendeinem Grund macht sie das so wütend, dass sie wieder in Richtung Schule losläuft. Als sie ein bisschen Vorsprung hat, dreht sie sich auf dem Absatz zu mir um. »Erst das Taxi und jetzt das!« Dabei rudert sie mit den Armen wie eine dieser aufblasbaren Werbefiguren auf Parkplätzen. Es wäre zum Totlachen, wenn da nicht die speziellen Umstände dieses Streits wären. »Wenn das deine Ich-will-wahre-Liebe-Tirade wird, die habe ich satt! Die Frauen in echten Wahre-Liebe-Situationen würden für das, was wir haben, ihr Leben hergeben. Oder besser gesagt für das, was ich habe: einen Mann, der kein anderes Ziel hat, als mir jeden Wunsch zu erfüllen.«

Ich balle die Fäuste und sehe mich um, ob sie auch niemand gehört hat – oder hören wird, was ich als Nächstes sage. Zum Glück ist der Park noch immer wie ausgestorben. »Wenn Frauen das wirklich wollten, würden sie sich einen Hund anschaffen. Niemand will ein Spielzeug, das einem blind hinterherläuft. Sie wollen jemanden, der ihre schlimmsten Eigenschaften sieht und sie trotzdem liebt.«

»Verdammt, du kannst einen so runterziehen.« Marissa deutet mit dem Kopf hinter sich. »Wenn das, was wir tun, so schlimm ist, warum haben uns die Götter dann diese Gabe verliehen, hm?«

Diese Frage stelle ich mir selbst jeden Tag.

Ich senke den Kopf und schließe die Augen, um den Jungen nicht sehen zu müssen. Warum musste ausgerechnet ich eine Nachfahrin des Gottes der Liebe sein? Warum konnte ich nicht in eine andere Familie hineingeboren werden, ohne dieses Monster-Gen? Obwohl es schmerzhaft ist, öffne ich die Augen und werfe einen letzten Blick auf Marissas Opfer.

In einem hat sie recht: Er sieht gut aus – selbst mitten in diesem Anfall, und das will etwas heißen. Er ist nicht viel älter als ich. Und jetzt ist er Marissas Marionette.

»Hör auf zu maulen«, sagt sie mit einem Blick auf ihr Handy. »In fünf Minuten fängt die erste Stunde an. Wir sollen uns heute Morgen doch eine berühmte Liebesgöttin aus der Geschichte als Vorbild aussuchen, die wir für unser Abschlussprojekt studieren. Ich will da sein, bevor mir jemand Marilyn Monroe wegschnappt.«

Ich zeige auf den Jungen am Boden. »Und was ist mit ihm?«

Marissa verschränkt die Arme vor der Brust und ergreift den Riemen ihrer goldenen Handtasche. »Hast du mir nicht zugehört?« Sie seufzt genervt auf. »Ehrlich, vergiss ihn. Wenn er meine Kräfte ganz absorbiert hat, wird er mich schon finden. Bis dahin muss ich in den Unterricht.« Und mit diesen Worten wirft sie sich die blonden Haare über die Schulter und stolziert davon.

Mein Herz sagt mir, ich sollte hierbleiben, aber es gibt nichts, womit ich dem Jungen helfen könnte. Wem will ich hier etwas vormachen? Marissa hat recht: Ich bin eine Liebesgöttin, und das kann ich nicht ändern, sosehr ich es mir auch wünsche.

Ich renne ihr hinterher, doch mit jedem Schritt, den ich mich weiter von dem willenlosen Jungen entferne, wachsen meine Schuldgefühle. Und verwandeln sich schnell in Wut. Es ärgert mich, dass Marissa über dem Boden zu schweben scheint und ihre goldene Mähne im Takt ihrer Hüften schwingt. Sie bräuchte ihre Kräfte nicht einmal, damit die Männer ihr verfallen. Nein, sie benutzt sie einfach nur aus Faulheit.

Erst kurz vor unserer Klosterschule hole ich Marissa ein. Sie nimmt mich mit einem knappen Nicken zur Kenntnis, bevor sie ihre Rede von vorhin fortsetzt:

»Amor est vitae essentia.« Marissa zeigt auf die geschnitzten Worte in der hölzernen Tür. »Liebe ist die Essenz des Lebens. Bis du dich damit abgefunden hast, Rachel«, fährt sie verächtlich fort, »wirst du nie irgendeine Art von Liebe erfahren. Was wir tun, mag deinen hohen moralischen Ansprüchen nicht genügen, aber es ist unsere Berufung, unsere Bestimmung.«

»Meine Damen«, ertönt auf einmal eine schroffe Stimme aus dem Türbogen. »Sie sind zu spät.«

Ich hebe den Blick und sehe Marissa vor der großen schwarzen Gestalt knicksen und den Kopf senken. »Ja, Mutter Oberin. Entschuldigung.«

Die Frau in Schwarz wendet sich an mich. Sie legt den Kopf schief, wodurch die drahtigen grauen Barthaare unter ihrem Kinn gut sichtbar sind. »Und warum, Rachel?«

»Ehrwürdige Mutter …« Ich unterbreche mich und probiere es ebenfalls mit einem Knicks. Ihrem Blick nach zu urteilen sieht es wohl eher aus wie ein Betrunkener, der versucht ein Plié zu machen. Vorsichtig schaue ich zu Marissa. Wenn ich sie verpetze, könnte ich mir die dringend benötigte Gunst der Nonne erkaufen. Aber mir entgeht nicht, wie verkrampft Marissa sich jetzt an den Träger ihrer Tasche klammert.

»Das Taxi …«, fange ich an, doch Marissa fällt mir ins Wort.

»Ich bin stehen geblieben, um einen Jungen zu verwandeln.«

Mit angehaltenem Atem warte ich darauf, dass die Oberin Marissa anschreit, wie unvorsichtig es sei, ihre Kräfte ohne die Aufsicht eines Lehrers zu benutzen – gerade jetzt, wo die verschwundenen Jungen in den Medien für so viel Aufmerksamkeit sorgen.

Doch stattdessen sagt sie: »Gut«, klatscht in die Hände und hebt die Mundwinkel zu etwas, das ich nur als den Versuch eines Lächelns deuten kann. »Was ist deine aktuelle Verwandlungsspanne?«

»Normalerweise ein paar Tage«, sagt Marisa. »Dann verwandle ich sie entweder noch einmal, oder ich lasse sie frei, je nachdem, was im Unterricht gefordert wird.«

Die Oberin streicht sich über ihre Barthaare. »Das ist schon ganz ordentlich, aber Sie sind eine herausragende Schülerin, und ich habe sehr hohe Erwartungen an Sie. Sie sollten sich bald einige Wochen als Ziel setzen, oder Monate, vielleicht sogar Jahre.«

Ich bin ziemlich sicher, dass mir der Mund offen steht. Die ganze Zeit erzählen uns die Nonnen, wir sollen vorsichtig sein und uns bloß nicht dabei beobachten lassen, wenn wir unsere Gabe benutzen. Und jetzt ermutigt uns die Oberin regelrecht dazu. Kein Wunder, dass die Reporter anfangen, Fragen zu stellen.

Die Oberin legt Marissa die Hand auf die Schulter, sieht dabei allerdings mich an. »Es ist wichtig, dass Sie lernen, Ihre Gabe zu kontrollieren. Eines Tages werden Sie Ihren zukünftigen Partner verwandeln, und dabei darf Ihnen kein Fehler unterlaufen – es muss für immer halten. ›Seid fruchtbar und mehret euch‹, das ist Ihre Pflicht, um das Fortbestehen der Gabe zu sichern, die Ihnen mitgegeben wurde.« Sie nimmt die Hand von Marissas Schulter, lässt mich jedoch nicht aus den Augen. Allmählich begreife ich, warum Marissa keinen Ärger bekommen hat. Die Oberin scheint sich wegen meiner Ablehnung unserer Gabe größere Sorgen zu machen als wegen Marissas übermäßigem und fahrlässigem Einsatz.

Sie lässt den Blick an mir hinunterwandern und begutachtet mein unordentliches Erscheinungsbild. »Gütiger Himmel, welch schlammiges Missgeschick ist Ihrer Uniform widerfahren?« Als sie meine Schuhe sieht, bricht ihre Stimme, und ihre Augen treten richtiggehend hervor. »Haben Sie Ihre Schuhe in weiße Farbe getaucht?«

»Das sind Converse.«

»Die sind für den Minuspunkt verantwortlich, den ich in Ihre Schülerakte eintragen werde.« Sie reckt die Nase in die Luft und zeigt auf die Schuhe. »Ich will diese Dinger nie wieder auf dem Schulgelände sehen.«

»Ja, Mutter Oberin.«

Sie beugt sich näher zu mir. »Und, wie laufen Ihre Studien? Hatten Sie schon eine erfolgreiche Verwandlung?«, fragt sie mit einem Seitenblick zu Marissa.

Man sollte meinen, sie müsste das wissen – so oft, wie ich schon in ihr Büro geschickt worden bin.

Nein, ich hatte noch keine erfolgreiche Verwandlung, und ich habe auch nicht vor, eine zu haben.

Die Oberin räuspert sich. Sie wartet auf meine Antwort.

Ich lasse den Kopf hängen und zupfe an meinem Mantelärmel. Am liebsten würde ich ihr sagen, dass ich vollkommen zufrieden damit bin, meine Fähigkeit niemals einzusetzen. Stattdessen sage ich: »Nein, Mutter Oberin.«

Sie schnalzt mit der Zunge und kommt einen Schritt auf mich zu. Eine schwarze Wand, die mir den Eingang versperrt. »Das macht mir Sorgen, Rachel. Ihre Mutter war eine unserer besten Schülerinnen – ein wahres Kleinod. Es gibt keinen Grund, warum sich Ihre Gabe nicht genauso entwickelt haben sollte.«

Schon wieder dieses Wort: Gabe. Wenn es eine Gabe ist, dann eine sehr blöde.

Es klingelt, und Marissa tritt von einem Fuß auf den anderen.

»Die Damen sollten sich lieber beeilen, damit Sie nicht aus Ihrem Klassenraum ausgeschlossen werden.« Kaum haben diese Worte den Mund der Oberin verlassen, saust Marissa an ihr vorbei und flitzt durch die Tür. Ich ringe mir ein Lächeln ab und folge ihr.

»Rachel«, sagt die Oberin. »Sie möchte ich nach der Schule in meinem Büro sehen. Dringend.«

Ich unterdrücke die aufkommende Nervosität und nicke, bevor ich den Flur betrete. Der Dienstag verspricht schon jetzt der schlimmste Tag der Woche zu werden.

Meine Schuhe quietschen auf dem Boden, als ich durch den Wohntrakt gehe und in den Gang mit den Klassenzimmern einbiege. Marissa ist mir schon ein gutes Stück voraus, und während ich zu den gewölbten Decken aufsehe, an denen eindrucksvolle Szenen aus dem tödlichen Kampf zwischen Engeln und Dämonen dargestellt sind, wird mir klar, dass ich wahrscheinlich in jedem Fall zu spät komme.

Die Flure mit ihren Holzverkleidungen und blau gestreiften Tapeten sind mit Kunstwerken übersät. Hauptsächlich historische Stücke, gerettet aus griechischen Museen, die schließen mussten, aber auch einige eigens angefertigte Arbeiten, so wie die Deckenfresken. Ich nehme mir einen kurzen Augenblick, um mein Lieblingsbild zu betrachten – ein Barockgemälde von Eros, in einer Hand sein magischer goldener Pfeil und in der anderen ein pechschwarzer. Er hat lockige Haare, genau wie ich, aber deutlich hellere Haut und verblüffend blaue Augen. Doch in den Bogen, den er über der Schulter trägt und der mich an diesem Bild besonders fasziniert, ist eine himmlische Kampfszene geschnitzt, ähnlich der an der Gewölbedecke, nur dass anstelle von Engeln und Dämonen die Götter des Olymp gegen die Menschen kämpfen.

Ich renne die Treppe hinauf, immer zwei Stufen auf einmal nehmend, und schlittere direkt vor einer Prozession von Schwestern ins nächste Stockwerk; sie begleiten gerade eine Gruppe Schülerinnen im ersten Jahr zu ihrem Klassenzimmer. Mir tut jedes einzelne dieser Mädchen leid. Eine normale Dreizehnjährige zu sein ist schon schwer genug, aber wir Liebesgöttinnen müssen in diesem Alter erfahren, dass wir eine grässliche Fähigkeit besitzen, dass wir Monster sind und dass alles, was wir über das Leben und uns selbst zu wissen glaubten, eine einzige große Lüge war. Wir werden aus unseren normalen Schulen gerissen und auf andere geschickt, die sich als religiöse Einrichtungen tarnen. Schulen wie St. Valentine’s, die darauf spezialisiert sind, uns in unsere Kräfte und den Umgang damit einzuweisen.

Das erste Jahr besteht aus vielen, vielen Mädchen und ebenso viel Verwirrung, Wut und Tränen – was in der Gruppe vor mir deutlich sichtbar ist. Sie betrachten jeden Zentimeter dieses Flurs und versuchen, diesen neuen Ort, diesen neuen Lebensabschnitt zu begreifen. Die Mädchen gehen in Zweierreihen und müssen die Hände ihrer frisch zugewiesenen Ausbildungs-Partnerin halten.

Die Nonnen bleiben stehen, um mir einen mahnenden Blick zuzuwerfen – schließlich können sie meine Unpünktlichkeit nicht als Beispiel für die Erstklässler gelten lassen. Ich beschleunige mein Tempo – weniger, weil ich Angst hätte, sie zu verärgern, sondern vielmehr, weil ich die stummen Hilfeschreie in den Augen der Mädchen nicht ertragen kann. Das erinnert mich nur daran, wie ausweglos meine Situation ist.

Als ich endlich vor meinem Klassenraum ankomme, ist die große Eichenholztür bereits verschlossen. Ich nehme mir einen Moment Zeit, um meine Uniform glatt zu streichen, auch wenn das nicht viel bringt. Dann läute ich die Glocke, um zu signalisieren, dass im Flur eine verspätete Schülerin wartet.

Ächzend öffnet sich die Tür, und Schwester Anthony Christine späht heraus. Als ihre grünbraunen Augen mich erblicken, lächelt sie herzlich.

»Tut mir leid, dass ich zu spät bin, Schwester, ich war …«

»Sie brauchen nichts zu erklären, Marissa hat mich bereits informiert. Kommen Sie bitte herein und setzen Sie sich.« Sie deutet auf einen Platz in der ersten Reihe. Als ich die Klasse nach Marissa absuche, entdecke ich sie an unserem üblichen Tisch in einer der hinteren Reihen. Sie zuckt kurz die Schultern, bevor sie ihre Sachen auch auf meiner Tischhälfte ausbreitet.

Ich setze mich auf einen anderen Platz, und die Schwester reicht mir ein Blatt Papier. »Die anderen Schülerinnen haben sich bereits ihr Jahresabschlussprojekt ausgesucht. Ich fürchte, für Sie bleiben nur noch Jeanne d’Arc und Königin Guinevere übrig.« Sie sieht mich erwartungsvoll an.

Ich beiße mir in die Wange und wackle mit meinem Bleistift, während ich die Möglichkeiten überdenke. Ehrlich gesagt ist es mir egal, welche historische Liebesgöttin ich für mein Projekt auswähle, aber meine Lehrerin hat ihr ganzes Leben der Aufgabe gewidmet, die Traditionen unserer Vorfahrinnen zu bewahren, und nach meiner Begegnung mit der Oberin gerade eben will ich mit meiner Antwort vorsichtig sein. Wenn ich irgendetwas im Moment nicht gebrauchen kann, sind es noch mehr Minuspunkte – in einem Kurs durchzufallen ist in St. Valentine’s noch schlimmer als irgendwo anders, und ich will die Schule wirklich nicht noch mal ganz von vorne machen müssen.

»Wer wird es nun?« Die Schwester klatscht in die Hände.

»Ich weiß nicht genau. Wen schlagen Sie vor?«

Die Schwester lehnt sich an ihr Pult und verschränkt die Hände im Schoß. Im Schatten ihres Habits sieht sie aus wie eine traurige Puppe. »Hmmm …«, denkt sie laut. »Jeanne hat ihre Gabe benutzt, um den Willen der Männer ihrer Sache zu unterwerfen, und hat dazu beigetragen, einen Krieg zu beenden. Sie hatte kein Interesse an der Liebe an sich. Aber Guinevere machte die Männer glauben, sie wäre die schönste Maid auf der Welt, obwohl sie in Wahrheit ein ganz normales Mädchen war, so wie Sie eines sind.« Die anderen in der Klasse müssen mühsam ein Kichern unterdrücken, aber das macht mir nichts – ich weiß, dass ich keine Marissa bin. Trotzdem kann ich den Reflex nicht unterdrücken, mir über meine wilden schwarzen Locken zu streichen.

Auf mir lasten die Blicke der ganzen Klasse, und das ist zu viel für mich. »Dann nehme ich wohl Jeanne d’Arc«, sage ich, denn ich weiß, dass ich eher eine Kämpferin werde als eine Schönheitskönigin.

»Ausgezeichnete Wahl.« Schwester Anthony Christine macht sich ein paar Notizen in ihren Kalender. Als sie damit fertig ist, steht sie auf, streicht sich ihren Habit glatt und wendet sich an die Klasse. »Meine Damen, nutzen Sie den Rest der Stunde bitte, um Ihre Essays und Präsentationen zu planen. Falls Sie dafür Hilfsmittel benötigen, holen Sie sich von mir eine Genehmigung, bevor Sie in die Bibliothek gehen.«

Ich schlage mein Notizbuch auf und sehe mich um – der Großteil der Klasse hat sich schon an die Arbeit gemacht. Paisley, die neben mir sitzt, beugt sich zu mir. Wir kennen uns auch außerhalb der Schule ein wenig, denn unsere Mütter waren Ausbildungs-Partnerinnen, als sie hier waren, und sind im Laufe der Jahre in Kontakt geblieben. Außerdem sind wir die einzigen beiden Schülerinnen, deren Eltern nicht aus den USA stammen. Meine Mutter kommt aus Indien und mein Vater aus England. Paisleys Eltern kommen aus Südafrika. Sie ist nett, und ich glaube, wir wären echte Freundinnen geworden, wenn die Schulrichtlinien nicht vorschreiben würden, dass wir ausschließlich mit unseren zugewiesenen A.P.s befreundet sein dürfen.

»Hast du gestern Abend Mein Leben als Vampir-Alien gesehen?«, fragt sie. Paisley spricht eine melodischere und wildere Version des britischen Akzents meines Vaters. Sie greift nach ihrer auffälligen Kette, deren Anhänger die Form eines Raumschiffs hat, das aber gleichzeitig mit Vampirzähnen verziert ist. Klingt wild – und so sieht die Kette auch aus.

»Noch nicht.« Ich lächle sie an.

»Oh mein Gott, das musst du unbedingt! Das ist DIE neue Serie über sexy Vampire, die aus dem Weltraum kommen und sich mit Mädchen von der Highschool …«

»Paisley.« Schwester Anthony Christine wirft ihr einen mahnenden Blick zu. »Dass Ihre A.P. heute nicht im Unterricht ist, heißt noch lange nicht, dass Sie Rachel stören dürfen.«

»Ja, Schwester.« Paisley nickt und stützt den Kopf in die Hand.

Es kommt mir vor, als würden Stunden vergehen, bis es endlich klingelt. Ich schaue in mein Notizbuch, wo ich in verschnörkelten Buchstaben immer wieder die Worte »Jeanne d’Arc« und »Kämpferin« geschrieben habe. Leise seufzend packe ich meine Bücher zusammen und mache mich auf den Weg zum nächsten Kurs: »Verwandeln in Theorie und Praxis«. Als ich an Schwester Anthony Christines Pult vorbeikomme, schaut sie mich kurz an, und in ihrem Blick blitzt Missbilligung auf.

»Hey«, ruft Marissa aus dem Flur und liefert mir so eine Ausrede, um schnell an der Schwester vorbei hinauszulaufen. »Ich habe vorhin wirklich Marylin gekriegt! Rita wollte sie sich schon schnappen, aber ich habe sie supergiftig angeschaut.« Marissa hakt sich bei mir unter und plappert weiter, während wir uns auf den Weg zur nächsten Stunde machen. »Sie ist so schnell eingeknickt, dass es schon lachhaft war. Das hättest du sehen sollen!«

Als sie stehen bleibt, um meine Antwort abzuwarten, werden wir im Flur von einem anderen A.P.-Paar überholt. Die beiden stecken kichernd die Köpfe zusammen und quatschen über ihre Projekte. Ich sehe auf und versuche, mich daran zu erinnern, was Marissa gerade gesagt hat.

»Wie schön.« Mühsam ringe ich mir ein Lächeln ab und hoffe, dass das die richtige Antwort war.

»Du hörst mir ja nicht mal zu.« Sie sieht den beiden Mädchen nach, bis sie um eine Ecke biegen.

»Ich gebe mein Bestes …«

»Was?« Sie dreht sich wieder zu mir um und schafft es irgendwie, dieses eine Wort wie eine Waffe zu benutzen.

Ich packe meine Bücher fester. »Erst dieser Junge heute Morgen und dann die Mutter Oberin …«, ich seufze, »ich bin mit den Gedanken heute irgendwo anders.«

Sie verschränkt die Arme. »Manchmal ist es echt ätzend, deine A.P. zu sein!«

Ich bin zu perplex, um etwas darauf zu erwidern. Eigentlich hätte ich gedacht, dass von uns beiden ich diejenige sein würde, die so etwas sagen würde. »Ich wollte nur, dass du dich für mich freust«, sagt sie. »Über die neue Tasche von meiner Mutter, über den heißen Typen, den ich verwandelt habe, über Marilyn. Aber du denkst nur an dich selbst.«

»Ich wollte nicht …«

Mit finsterem Blick wirft Marissa die Haare zurück, dreht sich um und stapft davon, und ich komme mir vor wie die mieseste A.P. aller Zeiten.

Ein normales Mädchen darf ich nicht sein, und als Liebesgöttin bin ich eine Vollkatastrophe.

KAPITEL 3

Vielleicht hat Marissa recht. Vielleicht bin ich wirklich egozentrisch. Ihr sind solche Dinge offenbar wichtig, auch wenn ich nicht begreife, warum. Die letzten drei Jahre war sie in der Schule immer an meiner Seite. Da ist es wohl das Mindeste, dass ich jetzt für sie da bin, wie es jede gute A.P. wäre. Außerdem ist sie irgendwann im Laufe der Zeit mehr für mich geworden als nur eine A.P. – nämlich trotz allem eine wirklich gute Freundin.

»Marissa?«, rufe ich ihr nach. »Warte auf mich, Marissa!«

Als ich hinter ihr in den Klassenraum komme, zucke ich zusammen. Ganz vorne auf einer Bank sitzen nämlich brav die drei Jungen aus den Nachrichten, die seit gestern hier warten sollten. Im Gegensatz zu den ernsten Passbildern, die man im Fernsehen zu sehen bekam, haben sie jetzt ein megabreites Lächeln auf dem Gesicht. Gezwungen. Falsch. Aber trotzdem ein Lächeln.

Als sie die Mädchen, die sie jeweils verwandelt haben, entdecken, werden sie munter und winken ihnen. Paisley geht auf ihr Opfer zu; der Junge hat die gleiche Haarfarbe wie mein Vater. Er stolpert fast über seine eigenen Füße, als er eilig von der Bank aufsteht, um sie zu begrüßen.

»Wie war deine Nacht?«, fragt sie ihn. »Kann ich irgendetwas tun, damit du dich besser fühlst?« Immerhin sorgt sie sich um sein Wohlergehen. Irgendwie.

»Am besten fühle ich mich, wenn ich dich glücklich machen kann«, sagt er mit einem ungeheuer breiten Lächeln.

Ich verdrehe die Augen und wende mich ab, um den Rest ihres Gesprächs nicht mitbekommen zu müssen.

Marissa hat ihre Sachen bereits wieder auf dem Platz neben sich ausgebreitet, also dort, wo ich normalerweise sitze. Ohne auf diese indirekte Botschaft einzugehen lasse ich mich auf meinen Stuhl fallen und fange mir einen ihrer theatralischen Blicke ein.

Ich ringe mir ein Lächeln ab. »Du hast also Marilyn gekriegt, das ist toll. Wie willst du die Präsentation aufziehen?«

Sie verschränkt die Arme und stützt sie auf den Tisch. »Als ob dich das interessieren würde.«

Bevor ich antworten kann, klingelt es, und Schwester Hannah Marie kommt herein.

»Guten Morgen, meine Damen. Ich gehe davon aus, dass Sie hier sind, um etwas zu lernen.« Sie spricht in einem fröhlichen Singsang, was mit größter Wahrscheinlichkeit auf einen unangekündigten Test oder eine praktische Übung schließen lässt. Ich bete zu Gott, dass es keins von beidem ist – aber wenn es schon sein muss, dann lieber der Test. »Schieben Sie die Tische zurück, holen Sie sich ein paar Matten und bilden Sie hier vorne einen Kreis.«

Ich stöhne. Matten bedeuten praktische Übungen. Nach heute Morgen ist das das Letzte, wonach mir zumute ist. Kurz überlege ich, ob ich vorgeben soll, zur Toilette oder ins Krankenzimmer zu müssen. Aber von allen Schwestern liebt Hannah Marie ihre Arbeit am meisten, und ihr Lehreifer hat mir oft genug Nachsitzen eingebracht. Wenn ich nicht schon früher ins Büro der Oberin geschickt werden will, muss ich während der heutigen Lektion wenigstens einen interessierten Eindruck machen.

»Wie sind Sie mit Ihren Aufgaben der letzten Stunde zurechtgekommen?«, fragt Schwester Hannah Marie, die den Blick prüfend durch den Raum gleiten lässt und ihre gedankliche Anwesenheitsliste abhakt, während wir unsere Matten bereitlegen.

Marissa meldet sich als Erste. Sie streift ihre hohen Schuhe ab, stellt sich an den Rand des weichen Schaumstoffs und wartet darauf, dass sie aufgerufen wird.

»Marissa.« Die Schwester nickt ihr zu.

Marissa hebt den Kopf und setzt ihr Miss-Wahl-verdächtiges Strahlen auf. »Ich habe heute Morgen einen Jungen verwandelt. Einen niedlichen.«

Die Klasse bricht in albernes Gekicher aus, und Schwester Hannah Marie klatscht vor Begeisterung über diese Nachricht in die Hände. Ich ringe mir ein Lächeln ab, um nicht fehl am Platze zu wirken.

Sie kommt durch die Reihen auf uns zu. »Was genau ist passiert?«

Marissa nimmt eine aufrechtere Haltung an. »Es schien stärker zu wirken als bei allen anderen, die ich bisher verwandelt habe.« Da liegt ein gewisser Erfolgsdruck in ihrem Blick, eine Sehnsucht nach Perfektion, die mich rasend macht.

»Das sind großartige Neuigkeiten, Marissa«, sagt die Schwester. »Mit Ihren gesammelten Verwandlungspunkten sind Sie auf dem besten Weg zu herausragenden Noten. Wo ist er jetzt?«

Marissas Lächeln fällt in sich zusammen. »Mir wurde noch kein Besucher gemeldet, und es ist schon über eine Stunde her. Sollte er nicht inzwischen hier sein?«

»Bei manchen dauert es länger.«

Ich mag meinen Ohren kaum trauen, wie beiläufig die beiden darüber sprechen, jemandem seinen freien Willen zu rauben. Andererseits sitzen dort vorne vor der Klasse drei Jungen, die darauf warten, für Experimente aufgerufen zu werden. Ich verdrehe die Augen über diese absurde Situation. Schwester Hannah Marie bemerkt das leider und wirft mir einen mahnenden Blick zu, bevor sie sich zur Tafel umdreht und einige Stichpunkte anschreibt.

»Es ist wichtig, dass Sie lernen, die Freisetzung Ihrer Kräfte zu kontrollieren. Bis zu Ihrem Abschluss sollten Sie in der Lage sein, die richtige Dosierung für die benötigte Verwandlungsdauer zu bestimmen. Wenn Sie sich nicht konzentrieren, kann es passieren, dass Sie die Zielperson ›unter-verwandeln‹. Das heißt, zu viel Ihrer Kraft in zu kurzer Zeit kann zu sehr starken, aber kurzen Verwandlungen von nur wenigen Tagen Dauer führen. Wenn Sie Ihre Gabe dagegen konzentrieren, können Sie eine Person für immer verwandeln.« Sie schreibt ihre Aussagen sorgfältig an die Tafel und unterstreicht die wichtigsten Punkte.

Ich kann ein Schaudern nicht unterdrücken. Schließlich kenne ich jemanden, der für immer verwandelt wurde – das ist nicht so glamourös, wie es bei Schwester Hannah Marie klingt.

Die Schwester hört auf zu schreiben, dreht sich um und klatscht in die Hände, um unsere Aufmerksamkeit zu bekommen. Von ihren Händen steigt eine Kreidestaubwolke auf und glitzert im farbigen Licht, das durch die Buntglasfenster hereinfällt. »Mir scheint, Marissa, du hast zu viel von deiner Kraft eingesetzt und den Zielvorgang nicht ausreichend kontrolliert.« Sie dreht sich wieder zur Tafel, schreibt in großen Buchstaben das Wort KONTROLLE und malt einen Kreis darum herum.

»Kann mir jemand aus der Klasse sagen, was Marissa empfunden hat, als sie ihre Gabe in dem Mann freigesetzt hat?«

»Der Teil war echt ätzend«, sagt Marissa und erntet eine weitere Runde Gelächter. Stolz lächelnd setzt sie sich neben mich auf die Matte.

Alle in der Klasse heben die Hand, nur ich nicht. Das bringt mir den nächsten missbilligenden Blick von Marissa ein und natürlich ebenso einen von Schwester Hannah Marie.

Die Schwester zeigt auf Paisley, die ganz in ihrer Nähe auf einer Matte kniet und ein bisschen übereifrig winkt. »Ja?«

Paisley springt auf, wobei ihr ein Knopf von der Strickjacke abspringt. »Es tut weh. Fast so, als wenn einem der Arm eingeschlafen ist oder man von einer Biene gestochen wird. Oder wie Vampirgift.«

Die Klasse kichert, und Schwester Hannah Marie schürzt die Lippen. »Wenn es Vampire gäbe, wäre das bestimmt richtig. Vielen Dank für Ihren Beitrag, Paisley.« Sie sieht zur anderen Seite des Klassenzimmers. »Kann mir jetzt jemand sagen, warum es schmerzt, wenn wir unsere Gabe benutzen?«

Ich weiß die Antwort – ich habe das Lehrbuch gelesen. Dort steht, Eros wollte den Pfeil der Betörung von seiner Mutter Aphrodite fernhalten. Offenbar war Aphrodite nicht damit einverstanden, dass er Psyche heiraten wollte, und Eros hatte befürchtet, sie könnte seinen goldenen Pfeil benutzen, um Psyches Liebe auf einen anderen Mann umzulenken. Deshalb hatte er den Pfeil in Psyche versteckt, während diese schlief. Doch er wusste nicht, dass sie schwanger war – der Pfeil durchbohrte ihr ungeborenes Kind, und seine Kraft übertrug sich dadurch auf die kleine Hedone, seine Tochter. Daher tragen wir als Hedones Nachfahren die Kraft von Eros’ goldenem Pfeil in uns. Aber jedes Mal, wenn wir sie benutzen, spüren wir genau das, was das Baby gespürt hat. Außerdem werden wir darum nicht nur »Liebesgöttinnen« genannt (obwohl wir eigentlich höchstens Halbgöttinnen sind und keine »richtigen« Göttinnen), sondern manchmal auch »Hedoninnen«.

Ich melde mich allerdings nicht, obwohl ich die richtige Antwort wüsste. Es ist eine Sache, diese Geschichte zu lesen, aber eine andere, sie als Wahrheit zu verkünden.

Als niemand antwortet, schreitet Schwester Hannah Marie durch den Mittelgang. »Schlagt euer Buch auf. Eros’ Pfeile, Seite 230.«

Ich ziehe das Lehrbuch unter meinem Stapel Schulsachen hervor. Der Ledereinband ist noch von heute Morgen schmutzig. Bevor ich die gewünschte Seite aufschlage, fahre ich mit dem Finger über den Abdruck, den Marissas Absatz auf dem Einband hinterlassen hat. Auf dem Buch ist ein Farbdruck eines Freskos von Eros zu sehen, der Psyche gerade einen goldenen Pfeil in den runden Bauch steckt, und die Worte AMANFANG. So sind wir in die Welt gekommen – der Ursprung von uns Liebesgöttinnen war ein einziger großer Fehler.

Die Schwester nickt voller Begeisterung. »Das alles geht auf den Pfeil zurück. Liebe zu erschaffen ist ein schmerzhafter Vorgang. All diese Anspannung, die Scham und die gebündelten Gefühle, die der Person eingeflößt werden, das ist wie ein Pfeil, der ein Herz durchbohrt. Genau das spüren Ihre Auserwählten, wenn Sie Ihre Kräfte benutzen. Was Sie spüren, ist die physische Manifestation dessen, was Hedone gefühlt hat, als sie im Mutterleib durchbohrt wurde: Angst, Schmerz, Einsamkeit, die Abwesenheit von Liebe – und dann alle Liebe auf einmal.« Sie macht eine Pause, damit wir ihre Worte auf uns wirken lassen können. »Kann mir eine von Ihnen sagen, warum Eros seinen Pfeil – und damit seine größte Stärke – aufgegeben hat?«

Meine Gedanken schweifen zu dem Eros-Gemälde draußen im Flur. Dass Schwester Hannah Marie mich aufruft, kriege ich erst mit, als Marissa mich in die Seite stößt.

»Ja, Schwester?« Ich reibe mir die Rippen und werfe Marissa einen bösen Blick zu.

Sie zieht die Augenbrauen hoch und flüstert lautlos: Gern geschehen.

»Ich habe gefragt, ob Sie wissen, warum Eros seinen Pfeil versteckt hat«, wiederholt die Nonne.

Obwohl ich es weiß, zucke ich mit den Schultern. Ich habe diese Geschichte schon öfter gehört, als mir lieb ist. An dieser Diskussion möchte ich mich einfach nicht beteiligen.

Die Schwester runzelt die Stirn und tritt einen Schritt zurück, um den Blick über die Klasse wandern zu lassen. »Er gab den Pfeil weg, um mit Psyche zusammenbleiben zu können.« Sie fasst sich ans Herz, der Rosenkranz verschwindet unter den kreidebestäubten Fingern. »Und Sie, die Liebesgöttinnen, sind aus diesem Akt der Liebe hervorgegangen. Eros gab seine größte Macht hin, um seine wahre Liebe zu halten. Ein solches Geschenk von einem Gott ist keine Kleinigkeit, und deshalb lastet eine ungemein große Verantwortung auf Ihnen. Jedes Mal, wenn Sie einen Mann verwandeln, geben Sie damit einen Teil Ihrer Kräfte hin, genau wie Eros.«

Marissas Hand schießt in die Höhe.

»Ja, mein Kind?«

»Verlieren wir unsere Fähigkeit, Männer zu verwandeln, wenn wir zu viel von unserer Kraft auf einmal hergeben?«

Ich lache in mich hinein. Klar, dass sie sich darum Gedanken macht.

»Kein Grund zur Sorge«, sagt die Schwester. »Die Liebe, die Sie von Ihren Schützlingen bekommen, wird Ihre Kraft wieder auffüllen und verstärken. Bei den meisten jungen Liebesgöttinnen blühen die Kräfte erstmalig auf, wenn sie Liebe empfinden oder sich bewusst darum bemühen. Und manche Liebesgöttinnen lernen sogar, die Liebe der Männer auf eine gewisse Art zu erwidern. In diesen Fällen konnten wir einen exponentiellen Anstieg ihrer Kräfte beobachten. In sehr seltenen Fällen können sie Männer sogar durch eine bloße Berührung verwandeln.« Sie lächelt und sieht mich direkt an. »So wie Ihre Mutter, Rachel.«

Unbehaglich rutsche ich auf meinem Stuhl hin und her und wage es nicht aufzusehen, um niemandes Blick zu begegnen. Ich hasse es, wenn jemand über die außergewöhnlich große Begabung meiner Mutter spricht. Fast so sehr, wie ich es hasse, das Kind einer erzwungenen Liebe zu sein. Für einen Moment stelle ich mir vor, wie Jeanne d’Arc mit grimmigem Blick in die Klasse geritten kommt, in roter Schrift das Wort Kämpferin auf dem Rücken, und die Schwester mit ihrem Schwert durchbohrt.

Wieder meldet sich Marissa eifrig. »Wenn ich also einen Jungen liebe, den ich verwandle, werden meine Kräfte vielleicht so stark, dass ich durch bloße Berührung verwandeln kann?«

»Liebe ist die mächtigste Form der Magie«, antwortet die Schwester.

Ich kann das alles nicht mehr hören. »Was wir tun, ist keine Liebe!«, platzt es aus mir heraus – und ich bereue es sofort, als ich Schwester Hannah Maries Gesichtsausdruck sehe.

»Es ist Liebe«, erwidert sie mit eisiger Schärfe. »Erkennen Sie das denn nicht? Die Menge an Liebe, die Sie geben, wird in Ihrem Schützling freigesetzt. Je wahrhaftiger die Absichten sind, umso mehr Kraft wird auf ihn übertragen, umso länger bleibt er verwandelt, und umso stärker können Sie dann Einfluss nehmen.«

Die Klasse bricht in verständiges Gemurmel aus. Dass sie alles unhinterfragt schlucken, macht mich nur noch wütender. Wenn wir wirklich die Nachkommen eines Gottes sind, sollten wir dann nicht das Recht auf eine eigene Kraft haben? Auf etwas Stärkeres, als nur Männer in Marionetten zu verwandeln?

Beim Anblick der Jungen, die vorn in der Klasse warten, lodert Wut in mir auf. »Wer entscheidet über die Absichten? Der eine glaubt vielleicht etwas, das ein anderer für falsch hält.«

Marissa schnappt nach Luft, und der hoffnungsvolle Ausdruck auf Schwester Hannah Maries Gesicht versteinert.

»Ich habe genug von Ihren Zweifeln.« Die Schwester kritzelt etwas auf ein Blatt Papier. Ein langes Etwas, sie schreibt das ganze Blatt voll. Als sie fertig ist, versiegelt sie es mit Wachs von ihrer Altarkerze und legt es auf den Rand ihres Pults. »Bringen Sie diesen Brief der Mutter Oberin, und bleiben Sie in ihrem Büro, bis sie Sie wieder entlässt.«

Ich mache mich ganz langsam daran, meine Sachen zusammenzupacken, und überlege schon, welche Entschuldigung ich meiner Ma präsentieren kann, wenn sie davon erfährt. Das wird sie nämlich. Das tut sie immer.

Marissa beobachtet mich mit einer Mischung aus Mitgefühl und Irritation. Für sie sind solche Dinge wichtig – sie findet ihre Identität darin, eine Liebesgöttin zu sein. Aber ich möchte einfach nur normal sein.

Die Schwester klatscht in die Hände, und der Rest der Klasse wendet sich von mir ab. »Marissa, nehmen Sie Paisley als Partnerin. Sie dürfen mit der ersten Demonstration beginnen.«

Marissa hüpft nach vorn und stellt sich am Rand der Matte auf. Paisley steht mit ausgestreckten Händen und steifen Schultern einige Zentimeter vor ihr, beide Füße fest auf dem Boden. Dann nimmt Marissa Paisleys Hand und drückt behutsam einen Kuss darauf. Sofort rollen Paisleys Augen nach hinten, und ihre Knie fangen an zu zittern, aber die Reaktion ist schwächer als bei dem blauäugigen Jungen im Park. Bei uns selbst wirken die Kräfte der Liebesgöttinnen anders. Deshalb sollen wir zuerst aneinander üben.

Paisley reibt sich kichernd die Hand. »Das war heftig. Fast wäre mir schwarz vor Augen geworden.«

»Sehr gut. Setz dich lieber hin, falls es noch passiert«, sagt die Schwester. »Was hast du gespürt, Marissa?«

»Es tut weniger weh, als einen Jungen zu küssen«, sagt sie. »Aber es macht auch viel weniger Spaß.«

Wieder kichert die Klasse. Selbst die Schwester schmunzelt. Ich unterdrücke den Drang, den Kopf zu schütteln.