Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

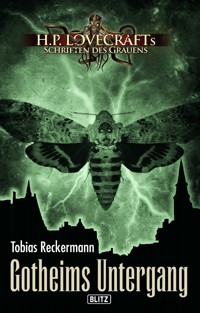

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Was ist das mit der Ur, dass man glauben könnte, ihre eigenen Wasser wälzten sich stromaufwärts? Würde man es bemerken, wenn man sich rückwärts durch die Schichten der Zeit bewegte? An den Fluss und in die Stadt Gotheim zurückzukehren, das bringt Tanja dem grausigen Ursprung ihres Traumas nahe. Die Eisenkleid entrinnt den Fesseln der Schwerkraft, Rumors Fährte endet unter den Weiden, der Jeckel tanzt und jeder Versuch, die Ketten der Geschichte zu sprengen, scheint zum Scheitern verurteilt zu sein. Zuletzt holt sich das Meer alles zurück.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 345

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tobias ReckermannRückkehr nach Gotheim

In dieser Reihe bisher erschienen:

2101 William Meikle Das Amulett

2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens

2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume

2104 Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl Stolzenstein

2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig

2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde

2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur

2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu

2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts

2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo

2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin

2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows

2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim

2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür

2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo

Tobias Reckermann

Rückkehr nach Gotheim

Diese Reihe erscheint in der gedruckten Variante als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2021 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KleudgenTitelbild: Erik R. AndaraUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierInnenillustrationen: Jörg KleudgenSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-923-2Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Während ich diese Worte schreibe, stehen die Fenster in meinem Arbeitszimmer offen. Draußen herrscht seit Wochen der angenehmste Sommer dieses und wahrscheinlich auch des letzten Jahrzehnts; zumindest könnte ich mich an keinen angenehmeren erinnern. Es war seit Wochen nicht zu heiß, trotzdem züngelt eine laue Brise durch die Blätter der Bäume auf den Straßen Wiens und lässt mich die raunende Stimme der Stadt vernehmen. Jede Stadt spricht, wenn man gewillt ist zu lauschen. Jede Stadt besitzt eine Seele, besitzt Gestalt, einen eigenen Willen und Charakter. Jede Stadt ist ein Wesen für sich, ein Genius Loci, der – ebenso wie alle andere Wesen auch – maßgeblich von dem geformt wird, was sich früher dort zugetragen hat, was sich gerade eben dort tut, und auch von allen Ereignissen, die zukünftig noch auf ihrem Gebiet stattfinden werden. Wie würde ich den manifesten Geist Wiens beschreiben? Groß, auf jeden Fall; alt und manchmal etwas hochnäsig, mit der Absicht, einem das auch deutlich zu spüren zu geben. Wien ist am ehesten ein Wesen, das sich in der Vergangenheit am wohlsten fühlt, wo es unübertroffenen Einfluss und Macht und Ansehen genoss, wo es so oft zur – mitunter auch sehr blutigen und brutalen – Drehscheibe der Welt geworden ist. Wien ist eine Stadt, die nur widerstrebend voranblickt. Es ist allerdings auch ein Ort der Schönheit, der Eleganz, der Anmut, ein nach Ästhetik strebendes Wesen, das in seinen fortgeschrittenen Jahren die träge Ruhe des Friedens sehr zu schätzen gelernt hat. Hier halten sich Licht und Schatten die Waage. Ein Geschenk, das man nicht allzu oft findet, bei Genii Locorum dieser Größe und dieser Bedeutung.

Aber genug von Wien. Während es säuselnd in meinem Rücken liegt, hat sich ein anderer Geist in mein Arbeitszimmer geschlichen, dessen Stimme ich ebenso laut und deutlich vernehmen kann wie jene meiner Heimatstadt, obwohl sie nur aus dem aufgeschlagenen Buch am Tisch zu mir dringt: Gotheim die Schwarze. Und die Stimme, mit der sie zu mir spricht, ist nicht zu vergleichen mit dem Sommersäuseln Wiens. Es ist das Quietschen störrischer Zahnräder, die den Puls der Stadt wiedergeben. Es ist das Rumpeln schwerer Eisenbahngarnituren, die in den Zentralbahnhof einfahren, um in ihren Personenwaggons dem Moloch neue Nahrung zu liefern. Es ist das saugende Platschen der Ur, dieses Malstroms, der ölig durch die Äonen strömt. Und wenn man ganz genau lauscht, dann hört man den regelmäßigen Atem des unermesslichen Wesens, das tief unter der Stadt begraben liegt. Der Genius Loci dieser Stadt wurde nicht auf natürlichem Wege geboren. Er wurde herbeizitiert, ans Licht gezerrt, wurde heraufbeschworen und gebunden von Tobias Reckermann, der sich mutig und – machen wir uns nichts vor, wirklicher Mut wird immer aus dem Wahnsinn geboren – mit seinen schriftstellerischen Künsten alles daran setzt, uns vorzuführen, wie weit er zu gehen bereit ist, um uns zu bedeuten, was wirklich gemeint ist, wenn man von Phantastik, wenn man von Weird Fiction spricht. Tobias Reckermann ist kein Grenzstürmer. Grenzen interessieren ihn nicht, die hat er schon vor langer Zeit abgesteckt und hinter sich gelassen. Er ist ein Vermesser der Tiefe, ein Schamane der Leere, er ist jemand, der sich nur mit seiner sezierenden Psyche (wage ich, es Vernunft zu nennen?) und seiner Stimme bewaffnet hinauswagt, ins Unbekannte, um dort die Baumaterialien zu gewinnen, die sein widernatürlicher Riesenhomunculus namens Gotheim braucht, um gedeihen zu können.

Aber wer oder was ist er, der Schöpfer eines so abgrundhaften Gebildes wie Gotheim? Woher beschwört er seine Mechanismen? Für mich ist die Wurzel dafür keinesfalls der pure Nihilismus, der etwa im kosmischen Horror eine grundlegende Motivation darstellt. Hier aber, in Gotheim, wird ganz eindeutig etwas produziert, um es in die Welt zu exportieren. Hier wird konstruktiv an etwas gearbeitet, und sei es nur aus ästhetischen Gründen. Aber widerspricht der Wille, etwas Formschönes (wie immer die Norm für „schön“ in einer Welt, wie in der von Tobias Reckermann beschrieben, auch aussehen soll) schaffen zu wollen, nicht bereits dem Geiste des Nihilismus? Hier ist ein Kollektiv am Werk, kein pures egozentrisches Individuum. Zumindest erlebe ich Gotheim nicht so. Nicht umsonst wird der Umstand, dass Gotheim unablässig im regen Warenaustausch mit der Umgebung steht, immer wieder in den Geschichten rund um das Wesen der Stadt erwähnt. Hier wird etwas erarbeitet, die Welt außerhalb der Stadtmauern mit schwarzen Samen beliefert, die eine Botschaft in sich tragen. Ist es die Verderbtheit, mit der man das Erdenrund beliefert? Nein, ich glaube, auch das ist es nicht, worum es dem Autor solcher Phantasmagorien grundlegend geht.

Ich weiß, dass Tobias Reckermann seine Geschichten gerne mit Munition vergleicht, die er abschießt, um sich – und im Idealfalle auch seine LeserInnen – an den Detonationen zu erfreuen. Ich denke daher, dass ich mit der Ästhetik vielleicht gar nicht so falsch liege. Gotheim ist keine Waffe, die auf Vernichtung aus ist. Es ist ein Konstrukt, das dem dient, was der Motor jeglicher fantastischen Erzählung ist: dem lustvollen Gefühl des Staunens, dem „Sense Of Wonder“. Tobias Reckermann ist dem Mythos verpflichtet, der großen Frage danach, was das Wesen aller Dinge miteinander verbindet. Damit ist Gotheim vielleicht so etwas Ähnliches wie eine kosmische Tauchstation, eine Kapsel, die durch dunkle Dimensionen reist und dabei natürlich befleckt werden musste. Ich selbst vertrete ja die Theorie, dass das Dunkel in unserem Universum um ein Vielfaches größer ist als das Helle. Warum das so sein soll? Kennen Sie Bilder vom Universum? Das Schwarz stellt die Fläche, während das Licht der Sonnen lediglich durch Nadelstiche dazwischen gekennzeichnet wird! Das sollte einem zu denken geben! Dieser tiefste aller Schwarztöne, dieses allumfassende Gefühl des Unterlegenseins, des Verlorengehens, des Unverständnisses, das Überhand zu nehmen droht, aber auch der unerklärlichen Lust daran, derlei schmerzhafte Umstände bezeugen zu dürfen. All das ist lediglich der glanzlose Schlick, der sich bei all den Tauchgängen um jene Maschine angesammelt hat, die Gotheim ist. Sie stößt Löcher durch die Wirklichkeit; und auf der Suche nach Wahrheiten wurde sie besudelt, verschmutzt, mit den dunklen Substanzen getränkt, durch die sie reist. Und genau so gestalten sich auch die Geschichten über sie. Stilistisch kompromisslos taucht Tobias Reckermann in seiner erschreckend lebendigen urbanen Tauchglocke durch das Gefüge, um sich selbst zu suchen, und stößt dabei immer wieder auf die Essenz einer Schwärze, die klar und deutlich auch in allem wuchert, was sich menschliche Zivilisation nennt. Aber das ist eben kein Nihilismus für mich, das ist ein wissenschaftliches Fabulieren, das ist pure Okkult-Philosophie, wie sie sich vielleicht die Ältesten noch am Lagerfeuer zugeraunt haben, während sie in die unerreichbare Schwärze zwischen den Sternen, aber auch die stoffliche Dunkelheit der lichtlosen Erde bei Nacht gestarrt und sich daran erinnert haben, dass diese Schwärze zu ihnen herabsteigt, wenn sie später die Augen zum Schlafen schließen würden. Und es gibt nichts, was sie dagegen unternehmen könnten. Sie können lediglich zu verstehen versuchen. Auch wenn das Scheitern dabei vorprogrammiert ist. Wie sollte der kleinste Teil auf dem kleinsten sonnenbeschienenen Staubkorn des Universums es jemals bewerkstelligen, diese gigantische, diese endlose Abwesenheit von Licht zu verstehen? Mehrere Zeitalter später bereist Tobias Reckermann genau diese Schwärze in seiner artifiziellen Stadt namens Gotheim und widmet sich dieser ältesten aller menschlichen Motivationen: dem Versuch, die Dinge zu verstehen, die zu verstehen uns nicht gegeben ist. Ja, genau so sind wir, wie Menschen. Die pure Neugierde treibt uns vor sich her! Das ist eine unserer besten Charaktereigenschaften, kann gleichzeitig aber auch die schlimmste sein.

Also, liebe Leserinnen und Leser, macht Euch nun bereit für das, was vorausliegt. Wenn die Buchdrucker ihre Pressen anwerfen, um heilige und unheilige politische Pamphlete auf genau denselben Walzen zu vervielfältigen, wenn Menschen vor ihren alten Leben flüchten und sich die Schwarze Stadt ihrer ungnädig annimmt, um sie sich einzuverleiben und zu neuen Backsteinen in ihrer gierigen Struktur zu machen, wenn Krieger, Zauberer, Priester, Journalisten, Monstren und Dämonen, Geschäftsleute und Bürokraten sich durch einen wahren Strudel aus Zeit vereinen, um einen Stadtmoloch zu bevölkern, dann ist man nach Gotheim an der Ur zurückgekehrt. Und hat man erst einmal die Worte gesehen, die Sätze, die ihre Gemäuer bilden, dann verschwimmen ganz schnell die Grenzen zwischen dem Diesseits und dem Jenseits. Diesseits, das ist, wo der laue Sommerwind durch die Blätter fegt, wo man sich jederzeit erheben, das Buch zuklappen und auf die Straßen seiner Heimatstadt fliehen und hoffentlich vergessen kann, in welchen Abgrund man blicken musste. Jenseits, das ist, wo einem der rußige Qualm aus Fabrikschloten entgegenschlägt und den Atem raubt, wo orthodoxe Stadtgläubige mit Schwert, Feuer und grotesker Magie Häretikern nach Leben und Seele trachten, wo die Scheiterhaufen niemals erlöschen, Fließbänder niemals stillstehen und kein Mann, keine Frau, kein Geist, kein Dämon und keine Idee jemals ihre Ruhe findet, wenn die labyrinthhafte Stadt es nicht will.

Aber spielt es letztendlich eine Rolle, wo man sich befindet? Hat man sich erst einmal der Schwarzen Stadt verschrieben, hat Tobias Reckermann erst einmal sein Silbennetz zu weben, seine Stadtkantate zum Besten zu geben begonnen, dann gibt es kein Entfliehen mehr, dann führen ohnedies alle Wege zurück nach Gotheim …

Erik R. Andara

Wien, am 16. Juli 2020

Erster Teil

Wer war der Trommler Komm-nur-mit,

der bleich an unsrer Seite schritt?

Er paukte leis, er paukte laut

auf einer toten Menschenhaut

– Joseph Roth: Wer hat uns in Montur gepreßt

Unter den Gräbern, die Gruben

Unter den Meistern der Zunft der Buchdrucker gibt es ein Geheimnis, das niemals an einfache Gesellen weitergegeben wird. Sollte einmal ein Geselle seine Oberen dabei beobachten, wie sie dieses Geheimnis zelebrieren, so wird er kurz darauf feststellen, am Ende seines Lebens angekommen zu sein. Ist nämlich erst einmal der Deckel gelüftet, strömen alsbald Teufel aus dem Tiegel und verzehren, wen sie ohne hinreichenden Schutz vorfinden, mit Herz und Verstand. Mag das Geheimnis selbst auch verborgen bleiben – wer würde sich erdreisten, es den zahlreichen Lesern zu offenbaren? – in Verbindung steht es jedenfalls mit jener wunderbaren Eigenschaft des Wortes, Vorstellungen zu evozieren und Gedachtes in eine Art von Fleisch zu kleiden, die es ihm erlaubt, zwischen den Geistern der Lebendigen und der Toten einherzugehen.

Wir betrachten die Werkstatt eines Meisters der Schwarzen Kunst: Karl Bellor ist in seinem fünften Jahrzehnt weit fortgeschritten und beschäftigt zwei Gesellen und einen Lehrling an seiner Maschine. Bellor hat sich auf den Druck von Pamphleten spezialisiert und verdient sein Geld großenteils mit politischen Schriften, die ihm aus verschiedensten Redaktionen und privaten Händen zukommen. Es ist eine bewegte Zeit und der Streit der Meinungen tobt mit Inbrunst, sodass sich in Bellors Taschen Auftrag um Auftrag ein kleines Vermögen zu horten beginnt.

Neben diesen täglichen Geschäften kommt ihm von Zeit zu Zeit die Ehre zu, einer Verpflichtung folgend, Seiten von Grimoiren zu drucken, wie sie Meister jener anderen Schwarzen Kunst zu verfassen pflegen, um ihre Kenntnisse des den Blicken der meisten Menschen Verborgenen zu fixieren. Grimoiren, die, in kleinsten Auflagen gefertigt, durch ausgesuchte Hände gehen, in denen Flüsterworte und Inkantationen ihr kodiertes Wesen manifestieren und die, wenn sie nicht an einem frühen Ende ihrer Existenz auf Scheiterhaufen landen, vielleicht dereinst, Jahrhunderte vom Jetzt entfernt, in den Regalen privater Sammler der Zeugnisse okkulter Wissenschaften zueinanderfinden und sich von Seite zu Seite, von Buch zu Buch Geheimnisse zuraunen, zu deren Entdeckung arge Stunden der Erforschung fremder Sphären geführt haben.

An diesem Tag bekommt Bellor Besuch von einem Mann, dessen Haltung aristokratisch, dessen Blick stechend wie der eines Adlers ist. Groß, hager, knochig, mit hoher, bleicher Stirn und langem, schwarzem Haar, gekleidet in einen dunklen Rock. Er trägt einen Stock bei sich, dessen Knauf aus Silber einen Panther darstellt und den er, vor Bellor Aufstellung nehmend, mit einem deutlich vernehmbaren TOCK auf den Boden der Werkstatt stößt. Bellor, im ledernen Kittel und mit hochgekrempelten Ärmeln, neigt den Kopf zum Gruß, bietet dem Gast, der größer ist als er, Aussicht auf seine von Farbe geschwärzte Glatze und spricht mit Worten, die zu sehr dem Unhörbaren angehören, um von den beistehenden Gesellen verstanden zu werden. Der Gast zieht unter dem Rock ein in Leder geschlagenes Manuskript hervor, überreicht es und legt einen ansehnlichen Stapel Silbermünzen obenauf, den er in einer Schoßtasche bereitgehalten hat. Das Treffen ist schon zu Ende, kaum dass es begonnen hat, und der Gast verlässt den Ort schreitend, als vermesse er, indem er sie durchwandert, mit seinen Beinen die Welt.

Der Stapel bedruckten Papiers, den der Besucher eine Woche darauf bei Meister Bellor abholte, war wie zuvor das Manuskript in Leder geschlagen. Von dem Original war bei diesem zweiten Treffen nicht die Rede, schließlich wusste der Auftraggeber, dass es im Laufe der Herstellung des Drucks sich Wort um Wort und Zeile um Zeile aufgelöst und seine Seele zuerst in die bleiernen Lettern, dann über sie in die Druckerschwärze und mit ihnen auf die Fahne versetzt hatte. Am Ende dieses alchymischen Prozesses hatte die Seele des Geschriebenen die Form gewandelt, hatte neues Fleisch gewonnen und mit ihm ein größeres Stück Wirklichkeit. Es verschwand in einer großen Tasche und brütete auf dem Weg, den der Kunde ging, in einem fort, schwelte und flüsterte. Machtvoll und machtlos zugleich war es, gekettet wie ein Kampfhund, bevor sein Herr ihn in die Arena entlässt, um für ihn Blut zu vergießen.

Hätte es sich bei dem Werk um eine Abenteuererzählung, einen Reisebericht, eine gelehrte Abhandlung oder um ausgesuchte Lyrik gehandelt, wäre das nächste Ziel seiner Reise wohl ein Buchbinder gewesen, der das edle Papier in Seiten geschnitten und in weiches Schweinsleder gebunden haben würde, mit Vorblatt und Goldschnitt hätte es alsdann den Weg in die private Bibliothek des Auftraggebers oder in die seines privaten Herrenclubs gefunden. Nicht so in diesem Fall. Die Druckfahne, wie sie war, wurde von ihrem Besitzer über die Schwelle eines Friedhofs getragen, außerhalb der Stadt, außerhalb der Blicke der Lebenden, dort, wo nur Krähen die Nacht beäugten, denn es war bereits Nacht geworden, als der Herr in seiner Kutsche den Ort erreichte. Der Himmel war sternlos, der schweren Rauchwolken wegen, die aus hohen Schornsteinen wehten, die in weitem Umkreis die Szene einrahmten, denn der Friedhof gehörte zu einem Gebiet der Stahlindustrie sowie des Untertagebaus.

Sich den Friedhof als ein Feld einzelner Gräber mit Marksteinen vorzustellen, würde in die Irre führen. Hier waren Reihen lang gezogener Erhebungen zu finden, jede davon zwanzig Meter lang, zwölf davon und jede angefüllt mit mehr als fünfzig Leichen, die nach Grubenunglücken aus den Tiefen geborgen worden waren. Im Leben waren all die Männer, die hier verscharrt lagen, schwarz gewesen, nicht nur von Kohlestaub, sondern von Natur aus. Alle waren an Ketten gelegt während der gefährlichen Arbeit in den Stollen und hatten darum nicht das Weite suchen können, als die Stollen einstürzten. Kein Weg führte in die Freiheit, wenn Eisen einen an Ort und Stelle hielt.

Der Untertagebau selbst verschlang große Mengen der Kohle, die er zu Tage förderte, große Maschinen hoben Tonnen über Tonnen aus dem Dunklen Reich ans Licht der Oberwelt, nachdem die Arbeiter sie Zentner für Zentner aus den tausend Verästelungen der unterirdischen Gänge schlugen und in Loren zum Hauptschacht im Herzen der Anlage schoben. Das geförderte Schwarz wanderte daraufhin auf berghohe Haufen, von wo es wieder lorenweise abtransportiert und in die Feuerschlünde der Industrieanlagen geschüttet wurde. Die Stahlherstellung verschlang jeden Tag tausende Tonnen. Das schlagende Herz der Industrie durfte niemals ohne Brennstoff sein, und hätte man aus den schwarzen Leibern der Toten Kraft ziehen können, so hätte man auch sie verbrannt.

Unser Herr hatte etwas anderes im Sinn. Nach einer langen Reihe schwerer Unglücke, unglücklich sowohl für die Arbeiter, die bei ihnen ums Leben kamen, als auch für die Herren des Stahls und der Kohle, die darum Produktions- und Verdienstausfälle zu beklagen hatten, herrschte in dem Moloch aus Eisen und zu Tage geförderter Dunkelheit großer Mangel an Arbeitern, und dieser musste so schnell wie nur irgend möglich behoben werden. Der Herr also begab sich zwischen nächtlichen Schatten in die Mitte der Toten, zwischen die langen Gräber, und legte sein Machwerk auf die Erde, entzündete eine Reihe schwarzer Kerzen, die er in einem Kreis um das Bündel aufstellte, faltete alsdann kniend den Lederumschlag auseinander. Im Kerzenschein leuchtete das schwere Papier golden, schluckten die gedruckten Buchstaben darauf das Licht wie finstere Gruben und zeichnete sich im Zusammenspiel beider der Sinn der geschriebenen Worte.

Seine Hand erfasste das obere Ende der Fahne, er hob es an und begann, laut vorzulesen. Satz um Satz rollte in seiner das Gebieten gewohnten Stimme, er stand dabei auf, half dem Papier mit wechselnden Händen voran, streckte dabei die jeweils frei gewordene majestätisch über die Gräber hin, erhob seine Stimme, ließ sie dringlich und befehlend werden. Am Ende der Fahne angekommen, gipfelte seine Intonation in donnernden Worten, schnitt er am Rande des letzten Abschnitts den Daumen seiner rechten Hand und ließ nachtdunkles Blut unter die letzten Worte tropfen.

Dann ließ er Papier und Hände sinken und horchte in die Nacht hinein.

In den Gräbern über den Gruben regten sich die Gebeine. Moderndes Fleisch und längst vertrocknete Knochen gehorchten dem Befehl ihres Meisters.

Eine höhere Macht als das bloße Wort ist das Geschriebene und mächtiger noch als das bloß geschriebene Wort ist das, das gedruckt steht. Ein Vertrag ist ein Vertrag. Wenn der Meister zur Arbeit ruft, gilt kein anderes Gesetz, auch nicht, dass Totes in Frieden ruhen soll.

In der Erde wanden sich stöhnend die Kadaver und gehorchten. Sie wandten sich hinab und stiegen aus den Gräbern hinunter in die Gruben, gebunden an Ketten aus Worten, und kehrten zurück zu ihrer Arbeit unter Tage.

Rückkehr nach Gotheim I: Rote Schatten

Die große Bahnhofsuhr grinst wie ein Vollmond, und alles, was ich tun müsste, wäre abzuwarten, bis sie herabkommt, und durch ihr silbernes Tor eine völlig andere Ebene zu betreten. Aber auch ohne das trete ich in eine Welt ein, die anders als meine alte ist. Die Stadt empfängt mich mit ihrem Atem von Alter und Korruption, hüllt mich bereits auf dem Bahnsteig in ihre Sonderbarkeit, die ich wiedererkenne.

Es gibt Fotografien, auf denen zu sehen ist, wie 1914 von genau dort, wo ich aussteige, begeisterte junge Männer in den Krieg ziehen, um in den Jahren bis 1918 ihr Leben in Flandern und der Champagne für den Kaiser zu geben. Es gibt keinen zweiten Ort auf der Welt, an dem die Geister von damals gleichermaßen sichtbar durch die Gegenwart schweben.

Fürs Erste beziehe ich ein Zimmer in einem billigen Hotel in der Nähe des alten Zentralbahnhofs. Aus dem Fenster lässt sich das Ein und Aus der Züge mitverfolgen, und dementsprechend schlafe ich unruhig. Mir rattert die ganze Nacht lang Nah- und Fernverkehr durch den Kopf und bringt meine schon aufgewühlten Gedanken noch mehr durcheinander. Hinter mir liegt ein Leben, das ich nicht liebe und gerne als abgeschlossen betrachten will, vor mir ein neues, von dem ich noch keine genaue Vorstellung habe.

Die sechsstündige Fahrt sitzt mir noch in den Knochen, als ich am Morgen ein kontinentales Frühstück zu mir nehme: billiges Brötchen mit billiger Butter und Marmelade, beides in Plastik verpackt, dazu einen furchtbaren Kaffee, den ich halb geleert stehen lasse, um mir auf der Straße einen besseren zu besorgen.

Mit dem Pappbecher in der einen Hand und einer Zigarette zwischen den Fingern der anderen gehe ich dem Gleisverlauf zunächst folgend in Richtung der alten Innenstadt. Rechter Hand liegt der Fluss und dahinter die Skyline der neuen, die mich kühl berührt, ein fernes Band grau-silbriger Gipfel aus Glas und Beton.

Bei meinem ersten Aufenthalt, mit achtzehn, war die Neustadt noch halbwüchsig neben den älteren Bauten der Ostseite, nur ein Vortasten in die Zukunft. Jetzt überstrahlt sie die alten Viertel, blendet sie aus, wie die Hochhäuser Frankfurts und Londons ihre aus der vorindustriellen Ära stammenden Nachbarn in den Sumpf der Geschichte abdrängen.

Meine Boots treten das Pflaster mit einer Lautstärke, die Passanten sich nach mir umdrehen lässt. Kopfstein wechselt sich mit sprödem Asphalt ab, als gälte eine Regel der Vielstaaterei zwischen ihnen, die sich nicht recht durchschauen lässt. Böge ich in das Gewirr der kleineren Straßen und Gassen zu meiner Linken ab, würde ich mich binnen Kurzem verlaufen, darum halte ich mich zunächst an den Fluss, hebe mir die Exkursionen in den Irrgarten für spätere Tage auf.

Die Novemberkälte beginnt mir zuzusetzen. Ich lösche die Kippe im Pappbecher und versenke ihn im nächsten Mülleimer. Es ist kurz vor neun Uhr, noch zu früh für die meisten Cafés, und es ist noch zu weit zu Fuß zum Armin-Thur-Platz, um den herum ich mich noch etwas zurechtfinden zu können glaube, also steige ich in einen Linienbus, der mich dorthin bringt. Mir brennen die Finger von der Kälte und von meinem Drang zu schreiben. Ich nehme die erste Gelegenheit wahr, mich hinter die Fensterscheibe einer Backstube zu zwängen, und baue mein Notebook auf.

Es sitzt nicht auf dem Felsen. Es ist der Felsen. Aber es ist nicht Fels. Ein fluides Medium füllt die Welt, darin ist es zu Hause. Ein Lidschlag würde es verraten, also blinzelt es nicht. Es ist Chthonikteuthis und sein Feind seit Äonen, die niemand zählt, ist Mycephalos. Chthonikteuthis‘ Glieder sind die Wurzeln des Felsens, der in einer anderen Zeit ein Berg genannt würde, so hoch wie Olympus auf Mars. Dieses Äon ist längst vorüber, doch der Augenblick geht nicht vorbei. Chthonicteuthis blinzelt nicht und Mycephalos hat keine Augen. Mycephalos ist überall, sowohl im Fluidum, als auch in der Erde, die keine Erde ist, sondern Metall. Chthonikteuthis ist der Felsen, aber auch unter der Erde, ist im Metall. Die beiden Kontrahenten haben einander niemals gesehen, wissen aber doch voneinander und sehen den jeweils anderen als ihre Beute an, und als Nemesis.

Poeten zeichnen diese Geschichte über Millennien hinweg auf, ohne die wahre Geschichte zu kennen. Fathach von den Fir Bolg kannte sie, Gilgameshs Dichter kannte sie, Homer auch, und doch kannte sie keiner von ihnen. Ich allein kenne sie wirklich, doch mein Mund und meine Hand sind nicht fähig, sie wiederzugeben. Mein Traum ist die Wahrheit, die ich nicht in die wache Welt tragen kann. Der Traum lässt sich nicht aufzeichnen. Ich schlafe ewig, träume ewig. Ich bin Hekaton. Ich bin dein Dichter.

Chthonikteuthis schließt seine Augen. Der Augenblick endet. Mycephalos siegt. Seine Sporen durchdringen Materie, Raum und Zeit. [Log-File #0-01; nicht zur weiteren Verwendung geeignet]

Nur ein Fingerspiel, doch das sind die ersten Zeilen in meinem neuen Leben.

Was ich in Gotheim suche, ist ein Anknüpfungspunkt an mich selbst, vielleicht eine zweite Chance auf Glück. Mir wird aber schon an diesem kalten Vormittag klar, dass ich mir das einfacher vorgestellt hatte, als es sein wird.

Nach zwei Stunden auf der harten Sitzbank nehme ich mir am Thur-Platz ein Taxi.

Erst wenn man keine Freunde mehr hat, kann man sich neu erfinden. In Gotheim kennt mich niemand mehr, aber ich habe heute vorab vereinbarte Termine in verschiedenen Winkeln der Altstadt wahrzunehmen. Letztere wird ihrem Namen indes längst nicht mehr wirklich gerecht. Die meisten historischen Viertel wurden bereits mehrfach überbaut, lagen im Zweiten Weltkrieg zu großen Teilen in Trümmern und sind danach als Flickwerk aus Alt und Neu wiederauferstanden, sodass ihr ehemaliger Charakter nur als Geist seiner selbst wahrnehmbar bleibt. In einem Gebäude aus den späten Sechzigern hole ich mir, anstatt eine erste Geschäftsvereinbarung zu treffen, eine Absage ein, ärgerlich, wenn auch für mich ohnehin nur ein kleines Honorar dabei hätte herausspringen können. In einem anderen Haus, das in den Achtzigern grundsaniert wurde, empfängt mich anstatt des angekündigten Chefredakteurs dessen Sekretärin, und ich winke noch im Mantel ab und setze die Adresse im Geist auf die Schwarze Liste. Der dritte Termin rettet meine Laune. Die Frau, mit der ich mich verabredet hatte, trägt anstatt einer Geschäftsmaske ihr wahres Gesicht, und wir kommen schnell überein. Ein Dauerengagement, das auch Spesen mit einschließt und als Basis für meine neue Existenz dienen wird.

Warum Leute überhaupt noch auf persönliche Treffen bestehen, anstatt Bewerbungen über Skype oder einfach per E-Mail abzuhandeln, entzieht sich in den meisten Fällen jeder echten Begründung. Man schaut schließlich doch nur in die Papiere, fällt Urteile aufgrund von Reputation, und gibt Leuten kaum die Gelegenheit, sich zu öffnen. In diesem einen Fall ist es anders. Nicole hat ein herzliches Lächeln drauf. Nur aus professioneller Gewohnheit, Distanz zu wahren, lasse ich es sein, sie als mögliche Freundin zu betrachten und auf die Möglichkeit eines privaten Treffens anzuspielen.

Um 15 Uhr sehe ich mir die kleine Wohnung an, die ich gemietet habe. Zwei Zimmer mit Ausblick auf einen dunklen Hinterhof, in einem nur etwas runtergekommenen Mehrparteien-Haus. Nach den Jahren in Hamburg und Berlin war ich wegen des niedrigen Mietpreises zuerst misstrauisch, konnte aber aus der Ferne keinen Haken finden und schlug zu. Jetzt sehe ich die Nachteile deutlich, aber mein Einzug kann sofort stattfinden, und ich bin froh, nur noch einmal in das Hotel zurückkehren zu müssen, eine Nacht dort zu verbringen und am nächsten Tag mit meinem Handgepäck im Touringrucksack und einem auf die Schnelle besorgten Futon mein Lager aufzuschlagen. Schon die Adresse, Totmanngasse 148, ist zum Verlieben, und ich fühle mich, ohne auch nur eine Nacht hier verbracht zu haben, bereits ganz daheim.1

Meine Sachen aus Berlin kommen in der darauffolgenden Woche per Spedition im Sprinter an. Vor allem Bücher, Klamotten, ein bisschen Kram. Bei dem Futon bleibt es, und außer einem Herd und einem Kühlschrank schaffe ich weiter nichts Großes an. Ich wollte zur einfachen Hütte zurück, und die habe ich nun. Es ist Zeit, den Palästen den Krieg zu erklären.

Meine Blogs laufen auf niedriger Flamme weiter, mit Einträgen hier und da, und mein Social Media Standing leidet vorübergehend an Vernachlässigung, aber nur, bis ich die Ummeldung und die ersten Jobs auf die Reihe gebracht habe. Von da an nehmen TS, Turandot und meine kleineren Profile wieder Fahrt auf.

Für Nicole soll ich einen alten SS-Mann interviewen, der Enthüllungen über Gotheims obskure Stadtgeschichte des Fin de Siècle und frühen Zwanzigsten Jahrhunderts versprochen hat. Als Einstieg ist das für mich genau das Richtige, allerdings stellt sich heraus, dass der Mann nicht nur ein Nazi, sondern auch davon abgesehen nicht richtig im Kopf ist. Nicole stimmt mit mir darin überein, nichts von dem Interview zu drucken und stattdessen einige Ansatzpunkte daraus für einen Artikel über politischen Futurismus und großindustrielle Beteiligung an der Herbeiführung der zwei Weltkriege aufzugreifen.

Die Metallpatronen AG, Alen-Stahl und eine Reihe anderer Konzerne haben am Ersten Weltkrieg in großem Stil profitiert. Einige davon sind nach dem Krieg oder nach dem Zweiten aufgelöst worden, andere wurden in den Jahrzehnten danach von größeren Fischen aufgekauft, umstrukturiert, gesundgeschrumpft, wieder abgestoßen und abgewickelt oder sind heute durch Namensänderungen kaum als die alten zu erkennen.

Meine Recherchen kreisen eine Weile lang um ein großes Unglück in den Zwanzigern, ein Chemieunfall, und die daraus resultierende Explosion, die zu den größten der zivilen Geschichte Europas gehörte. Damals ist die Stadt in ihren Grundfesten erschüttert worden.

Solche Ereignisse haben mich immer beschäftigt. Das Zugunglück am Bahnhof von Montparnasse 1895 etwa ließ meine Fantasie Pirouetten drehen, nachdem ich ein Bild von der durch das Gebäude auf die Straße gestürzten Lokomotive auf dem Poster einer Band gesehen hatte. Der brennende Zeppelin auf einem Plattencover übte dieselbe Wirkung auf mich aus. Es sind Ereignisse, die in ihrer Zeit jedem bekannt waren, die aber von der Geschichte überlagert wurden, bis nur noch die wenigsten von ihnen wissen, und man sie mehr zufällig wie Fossilien ausgestorbener Tierarten entdeckt. Im Rückspiegel der Zeit schrumpfen alle Details einer Ära zur Miniaturansicht.

Die Arbeit an dem Artikel hält mich bis in den späten Dezember hinein beschäftigt. Währenddessen lebe ich mich schnell ein. Es gibt keinen Anlass für mich, Berlin hinterherzuweinen, und mir gelingt es leidlich gut, Gedanken an Raffael aus meinem Gehirn zu verbannen. Stattdessen denke ich viel an meine erste längere Beziehung zurück, und fühle mich deswegen, wie bei einem späten Requiem, melancholisch getragen, was zur Stadt und der Jahreszeit perfekt passt. Ich löse mich stückweise auf, verschmelze an meinen Rändern mit den Schemen der Altstadt und werde zunehmend eins mit meiner Umgebung. Ein neuer Backstein im alten Gemäuer.

Für den Anfang genieße ich die neue Anonymität. Im Café zu sitzen, ohne erkannt zu werden, ist wirklich befreiend. Schon nach ein paar Wochen, in denen ich meine Lieblinge unter den Läden ausgemacht habe, fängt es jedoch schon wieder an. Der Barrista lächelt anders, die Frau an der Kasse weiß, welchen Tabak ich rauche. Ein Nachbar nickt mir zu, wenn wir uns über den Weg laufen.

Das Roux ist trotz seiner Hässlichkeit das richtige Viertel für mich. Es gibt mehr kleine Geschäfte als näher beim Thur-Platz. Türkische Lebensmittelgeschäfte, unabhängige Buchhändler, Copy-Shops, Tätowierer – was ich brauche, um mich gut zu fühlen.

Zu den objektiven Nachteilen meiner Wohnung gehört allerdings auch ihre Lage. Die Totmanngasse hat zwar einen schicken Namen, sieht aber auf Street View deutlich besser aus als in Wirklichkeit. Die älteren Gebäude aus den Vierzigern, zu denen meines gehört, besitzen schon kaum Charakter, und die aus den Sechzigern klotzen ganz gesichtslos dazwischen mit ihrem Beton, und das Graffiti auf ihnen ist noch das Interessanteste an ihnen. Allein der Hinterhof ist nett, allerdings ist meine Wohnung dunkel und kalt, obwohl die Heizung ihr Bestes dagegen tut. Vielleicht hätte ich nicht gerade im Winter herziehen sollen. Ich halte mich lieber in Cafés und Kneipen auf, auch tagsüber, zum Schreiben, obwohl draußen alles grau und düster ist und es an manchen Tagen Überwindung kostet, ohne zwingenden Grund aus dem Haus zu gehen. Am ärgsten setzt einem der Wind zu, woran ich mich auch noch von damals erinnere.

Es ist 1998 – lange her. Man hat noch D-Mark im Geldbeutel und macht sich zunehmend Sorgen um den Millenium-Bug. Ich wohne nur ein paar Straßen weiter, näher zum Rondo hin, in einer Wohngemeinschaft. Ich bin achtzehn und Punk. Mein Undercut ist frisch rasiert, und meine langen Haare darüber sind brandrot mit schwarzen Strähnen. Andere aus meiner Klasse machen ihren Zivi in Altenheimen oder als Fahrer für die Malteser, ein paar unternehmen längere Reisen, einige fangen gleich mit dem Studium an oder mit der ersten Ausbildung. Ich habe mir diese Stadt ausgesucht, weil sie alles andere als hip ist. Sie ist nicht Barcelona oder Paris, eher schon Birmingham oder Manchester und genauso berüchtigt.

Mein Viertel ist das Pendant zur Schanze und dem noch alten Kreuzberg. Es ist das Ruß-Viertel – eigentlich Roux –, knapp einen halben Kilometer vom Fluss entfernt, südlich vom Rondo begrenzt, östlich von der Brandkirche und im Norden von der Hauptbahntrasse, wo noch Lagerhallen aus dem 19. Jahrhundert herumstehen, zwischen denen Drogen und billige Muschis vertickt werden, in denen aber auch ein paar Clubs nisten, die den Namen wirklich verdient haben.

Mein soziales Jahr in Gotheim. Es gibt hier eine Gewerkschaft, die es nie bundesweit geschafft hat, immer ein Lokalding gewesen ist. Die Ur-Stahl-Union, so links wie die Wobblies, aber ausschließlich auf die Sparte Schwerindustrie konzentriert. Ich bin im Praktikum in ihrem Büro im Roux. Wem ich daheim davon erzählt habe, hat mich entweder ausgelacht oder einfach gesagt: „Na, das passt zu dir.“ Linke Zecke, ich. Immer gewesen, schon vor der Mittelstufe. Das Praktikum ist trotzdem langweilig, besteht fürs Erste nur aus Büroarbeit, und es gibt in der Stadt viel interessantere Dinge zu tun.

Die alten Lagerhallen, das alte Nordende, sieht mich fast jeden Nachmittag nach einem Gang vorbei an der Brandkirche. Manchmal begleiten mich neu gewonnene Freunde vom USU-Büro aus, oder wir treffen uns dort. Skater rattern über Asphalt, es wird Gras geraucht und Bier getrunken. Irgendjemand hat einen Rucksack voll Sprühdosen dabei, und auf den heruntergekommenen Mauern entstehen ein paar neue Tags und Slogans, ein Cartoon-Gesicht. Wenn jemand laut Musik laufen lässt, ist es Ska- oder Skatepunk. Auf meinem alten, etwas leiernden Walkman ist die Tonart dunkler. Sphinx Atropos, eine Gruftband aus Gotheim. Deren beide Alben hat Manu mir auf ein Tape kopiert. Typisch Industriestadt, ist Gotheim in erster Linie Technoland, wie Manchester und Detroit, aber es gibt auch eine Menge Metal, Black Metal vor allem. Marid Sifr hat ein Konzert am Abend, ziemlich berüchtigt. Außerdem hält sich in Gotheim eine Tradition des Gothic und Dark Wave aus den Achtzigern, vielleicht des Namens wegen. Sphinx Atropos liegen zwischen Joydivision und den alten Nephilim, und Bauhaus. Der Sound kommt bei mir wie von innen heraus. Wahrscheinlich fühle ich mich deshalb in der Stadt so wohl, obwohl ich von den Achtzigern kaum mehr weiß, als was mir Ältere erzählt haben.

Nicole erkennt die kleine Frau mit den großen Stiefeln und dem Glatzkopf und ruft ihr über die Musik zu: „Hey, Tanja!“

Als sie sich zu Nicole umdreht, sieht sie zuerst aus wie jemand, der sich ertappt fühlt, doch dann macht sich ein Lächeln auf ihrem Gesicht breit. „Hey!“, ruft sie zurück.

Die Bassline dröhnt tief, und Nebel wabert in violettem und blauem Licht, Nicole deutet mit dem Finger auf den etwas abgesetzten Bereich neben der Tanzfläche. Sie beide begeben sich dorthin.

Das Arx Atra, in der letzten noch übrig gebliebenen Lagerhalle des alten Nordendes. Ebenerdige Tanzfläche, ein massives DJ-Pult. Die Lämpchen der Plattenspieler leuchten rot. Eine tief angelegte Basslinie, blechern klingender Gitarrensound, monotone Stimmlage des Sängers, hart gespieltes Schlagzeug und Synthesizer. Sphinx Atropos‘ erstes Album, vierter Song. Nicole und Tanja sind beide alt genug, um in den Neunzigern dazu getanzt zu haben. Inzwischen ist die Band die letzte aus der zweiten Gotheimer Gothic-Welle, die noch neues Material herausbringt, und der DJ wechselt zu einem Stück auf der EP von 2013. Der Übergang ist subtil, Fade-Out zu Fade-In, ohne Beat, nur die beinahe gleich bleibende Basslinie, der neu einsetzende Gesang in kaum veränderter Stimme.

Nicole sieht Tanja an, dass sie sich wohlfühlt, den Sound genießt, beim ersten Song mitsingen könnte und beim zweiten aufhorcht.

„Ist das neu?“, fragt Tanja begeistert.

„Von diesem Jahr!“, antwortet Nicole laut, um über die Musik hinweg verstanden zu werden. Beide wippen unwillkürlich zu dem Beat.

Der Song, Red Shadows, hört sich anfangs noch an wie Son of Kane vom zweiten Album, geht nach dem ersten Satz aber in einen schnelleren Rhythmus über, der Gesang wird zu einem Growl mit extra Hall und einem leisen metallischen Echo. Tanja läuft es dabei kalt über den Rücken. Nicole beobachtet, wie ein Ausläufer des Schauders Tanjas Gesicht erreicht, und erinnert sich. Ihr selbst erging es beim ersten Hören nicht anders. Red Shadows, als mehrfach wiederholter Refrain, schabt wie eine Sense über Steine im hohen Gras.

Tanja ruft, teils, um den Spuk abzuschütteln: „Ich habe das Release-Konzert des zweiten Albums hier live gesehen!“

„Ich auch!“, gibt Nicole überrascht zurück.

Also ist es gut möglich, dass sich die beiden Frauen von früher kennen, einander zumindest schon gesehen haben, und womöglich rührt die spontane Vertrautheit zwischen ihnen, die sie beide bereits beim Jobinterview gespürt haben, daher. Es gab damals aber so viele Gesichter, unmöglich, sich an alle zu erinnern, die im weiteren Dunstkreis bei solchen Konzerten oder bei Partys herumstanden oder getanzt haben. In das Arx Atra passen leicht dreihundert Leute hinein.

Später geht Tanja vor die Tür, um zu rauchen, und schaut den Zügen beim Vorbeifahren zu. Nicole hat Freunde getroffen, Tanja vorgestellt, und sich dann mit ihnen zur Bar verschoben. Eigentlich ist es nicht anders als vor so vielen Jahren, denkt Tanja, nur dass man noch drinnen geraucht hat und der Altersquerschnitt im Club niedriger lag. Eine Schwarze Szene gibt es immer noch, und dass Sphinx Atropos doch nicht, wie sie zuerst befürchtet hat, nur einen Schattengeist ihrer alten Form darstellen, sondern dasselbe Gefühl in ihr wie in den Neunzigern, nur eben neu, auslösen, lässt sie sich lebendiger fühlen, als sie es seit Jahren getan hat.

Dann überkommt sie plötzliche Übelkeit, und sie wirft die Zigarette weg, zieht die eiskalte Nachtluft ein, um nicht kotzen zu müssen.

Wieder im Club, sieht Nicole ihr an, dass es ihr nicht gut geht, und fragt sie, was mit ihr los ist.

„Nichts“, antwortet Tanja, „mir ist nur schlecht geworden. Zu viel Tonic im Gin.“

Erinnerung kann einem auflauern und wie ein Heckenschütze aus dem Nichts zuschlagen.

Es ist doch seltsam. Da hat man die Möglichkeit, ganz von vorn anzufangen, und macht doch alles gleich. Dieselbe Musik, derselbe Club, neue Freunde, die die alten sein könnten, in einer Stadt, die man von früher kennt. Ich glaube, es ist ein Trugschluss, dass man sich jemals hinter sich lassen kann. Die Zeit dreht dir einen Strick daraus.

Damals hat Manu etwas gesagt, das mir auf dem Heimweg letzte Nacht wieder eingefallen ist: Manchmal, sagte er, glaube ich, die Ur fließt eigentlich rückwärts. Du kommst hier nicht raus, wenn du einmal ihr Rauschen gehört hast, zieht sie dich immer wieder zurück.

Wir waren beide stoned. Manu hatte ein blaues Auge, weil ihm ein Typ den Spruch auf seinem Hoodie krumm genommen hatte. Arbeitslos und frei. Recht bedacht war das auch ein dummer Slogan. Der Typ war ein Arbeiter aus dem Roux, kein Gymnasiastenklugscheißer wie Manu, hatte sein Feierabendbier ausgetrunken, meinem Freund den Flaschenboden ins Gesicht geschlagen und Arbeit macht frei gerufen. Solche Sachen passierten und sorgten für eine Menge Aufregung. In Gotheim war der Graben zwischen Intellektuellen und Arbeiterschaft immer sehr breit gewesen und ob es uns passte oder nicht, gehörten wir in den Augen der Fabrikarbeiter unweigerlich zu den Snobs. Aber ich glaube, Manu hatte recht. Etwas stimmt mit der Stadt von Grund auf nicht.

Manu, in abgeschnittenen Cargos, ungeachtet der Kälte, trägt noch immer seinen Knieverband von einem Sturz vom Skateboard Anfang Oktober. Immer gut für einen Unfall und Blessuren, Manu, aber trotzdem ein Glückspilz. Seine Freundin, Solveigh, ist ein Engel für ihn und lernt Krankenschwester im Klinikum. Seine Noten sind gut bis sehr gut, obwohl er fast nichts dafür tut. Nur mit Physik und Chemie tat er sich schwer, konnte aber beides abwählen, und Mathematik steht er mit leidlichem Aufwand durch. Einen Tag vor dem Flaschenereignis hat er einen Zwanzigmarkschein gefunden, den wir gemeinsam verkiffen. Anfangs dachte ich, dass er auf mich steht, und war peinlich berührt, als Solveigh auf einmal vor mir stand und mir die Hand entgegenstreckte. Jetzt weiß ich, Manu hält mich für so etwas wie seine große Schwester, und alles ist gut. Witzig, weil er mich um fast zwei Köpfe überragt, aber Manu ist eben ein großes Kind. Von Solveigh sehe ich zu wenig, weil sie ihre Ausbildung extrem ernst nimmt und nach der Arbeit meistens lernt. Beim Konzert am letzten Samstag haben wir viel gelacht. Später in der Nacht saßen wir an der Ur, und sie erzählte mir, wie ihr vorheriger Freund Manu verprügelt hat, bis ihm Blut aus der Nase überall hinspritzte. Warum, wusste niemand so genau, nur dass der Typ ein Wutproblem hatte und Solveigh immer die Einzige gewesen war, die ihn hatte besänftigen können. Nach dieser Sache war es mit den beiden vorbei, und Solveigh kam mit Manu zusammen.

Wenn ich Nicole sehe, muss ich an Solveigh denken. Beide tragen ihr glattes blondes Haar lang und halten ihre Rücken gerade wie Yogis. Manus Freundin mit slawisch hohen Wangenknochen, die andere von schwedischer Schönheit. Nicole ist allerdings größer, eins achtzig oder mehr, und Solveigh war nicht der Typ Frau, um von Krankenschwester auf Redakteurin und Ressortleiterin einer politischen Wochenzeitung umzusatteln.

Meine Freunde in Gotheim. Solveigh ist längst fortgezogen, und Manu – Manu wollte fort. Nur das Abitur abschließen, dann raus aus den Ruinen. Ein Teil seiner Freundschaft zu mir rührte daher, dass ich nicht aus Gotheim stammte, als sei meine Herkunft in irgendeiner Weise exotisch.2

Weihnachten geht vorbei und ich schließe den Artikel ab. Er erscheint Ende des Jahres. Ein großer Bericht, der böse Kommentare nach sich zieht. TS ist jetzt ein Feind des Fortschritts, ein giftiger Punk, ein Idiot und die Wochenzeitung ein unerträgliches Schmierblatt. Den Reaktionen zufolge ist TS offensichtlich ein Mann. Wenn die Herren so schon auf einen Artikel über historische Zusammenhänge reagieren, könnten brisantere Gegenwartsbezüge leicht eine Hexenjagd auslösen.

Die Explosion der Düngemittelfabrik, auf die ich während der Recherchen gestoßen bin, lässt mich nicht los. Ich führe darüber ein langes Gespräch mit Nicole, bei dem sich überraschende Querverbindungen auftun.

Wir sitzen in Nicoles Arbeitszimmer bei ihr zu Hause. Der Kaffee aus ihrem Espressokocher ist rußschwarz und selbst mir zu stark, sodass ich sie ausnahmsweise nach Milch frage, die sie nicht hat, „oh, das tut mir leid!“, also fühle ich mich, als ob ich Erdöl in einen Brennofen nachgieße, der daraufhin Stahl schmelzen könnte. Mit ein paar Zigaretten am offenen Fenster raucht es entsprechend. Der leise Industrial-Sound von Wumpscut im Hintergrund ist sicher kein Zufall.