Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

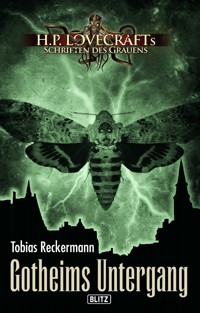

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Lovecrafts Schriften des Grauens

- Sprache: Deutsch

Das Ende steht kurz bevor. Gotheim versinkt in den schwarzen Wassern der Ur. Wer die Wahrheit erkennt, nutzt einen der wenigen noch verbliebenen Fluchtwege aus dem Moloch – und wirft doch einen letzten Blick zurück, um den Untergang zu bezeugen.Im abschließenden Band der Trilogie erweist sich, dass das Schicksal Gotheims bereits seit Jahrzehnten besiegelt war.Nach GOTHEIM AN DER UR und RÜCKKEHR NACH GOTHEIM beschließt Tobias Reckermann mit GOTHEIMS UNTERGANG sein dunkelstes Werk.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 179

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Tobias ReckermannGotheims Untergang

In dieser Reihe bisher erschienen:

2101 William Meikle Das Amulett

2102 Roman Sander (Hrsg.) Götter des Grauens

2103 Andreas Ackermann Das Mysterium dunkler Träume

2104 Jörg Kleudgen & Uwe Vöhl Stolzenstein

2105 Andreas Zwengel Kinder des Yig

2106 W. H. Pugmire Der dunkle Fremde

2107 Tobias Reckermann Gotheim an der Ur

2108 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Xulhu

2109 Rainer Zuch Planet des dunklen Horizonts

2110 K. R. Sanders & Jörg Kleudgen Die Klinge von Umao Mo

2111 Arthur Gordon Wolf Mr. Munchkin

2112 Arthur Gordon Wolf Red Meadows

2113 Tobias Reckermann Rückkehr nach Gotheim

2114 Erik R. Andara Hinaus durch die zweite Tür

2115 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo

2116 Adam Hülseweh Das Vexyr von Vettseiffen

2117 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 2

2118 Alfred Wallon Salzburger Albträume

2119 Arno Thewlis Der Gott des Krieges

2120 Ian Delacroix Catacomb Kittens

2121 Jörg Kleudgen (Hrsg.) Cthulhu Libria Neo 3

2122 Tobias Reckermann Gotheims Untergang

2123 Michael Buttler Schatten über Hamburg

Tobias Reckermann

Gotheims Untergang

Diese Reihe erscheint als limitierte und exklusive Sammler-Edition!Erhältlich nur beim BLITZ-Verlag in einer automatischen Belieferung ohne Versandkosten und einem Serien-Subskriptionsrabatt.Infos unter: www.BLITZ-Verlag.de© 2022 BLITZ-Verlag, Hurster Straße 2a, 51570 WindeckRedaktion: Jörg KaegelmannTitelbild: Mario HeyerUmschlaggestaltung: Mario HeyerLogo: Mark FreierVignette: Jörg KleudgenSatz: Harald GehlenAlle Rechte vorbehaltenISBN 978-3-95719-932-4Dieser Roman ist als Taschenbuch in unserem Shop erhältlich!

„Das Reich endet nie.“

Philip K. Dick: Valis

Vorwort Zugrunde geht Gotheim

Wollte man nach Gotheim reisen, stellte sich wohl zuerst die Frage, wo diese Stadt überhaupt liegt. Nur die wenigsten wissen es, denn nur die wenigsten kennen sie, die Stadt an der Ur, und von den Landkarten sind sie beide – die Stadt und der Fluss – längst verschwunden. Gewiss nur ist, dass Gotheim in Dunkeldeutschland liegt.

Warum aber sollte man überhaupt dorthin gehen wollen? Erst recht jetzt, da sie aller Wahrscheinlichkeit nach nur noch aus Ruinen besteht, sie eher einer Ödnis gleichen dürfte als einer Stadt. So vieles von ihr ist durch den Abfluss der Geschichte verschwunden. Wenn überhaupt kann uns wohl nur eine morbide Faszination dorthin locken.

Und wie sollte man dorthin gelangen? Wohl durch diese Bücher, die über sie geschrieben wurden. Eine bessere Antwort kann ich nicht geben. Schließlich bin ich selbst nie wirklich dort gewesen. Wenn ich aber nie dort gewesen bin, woraus bestehen dann diese Bücher? Für mich ist Gotheim eine Heimsuchung, ein persönlicher Spuk. Ihrem Namen nach möchte man vielleicht auf einen maskierten Helden hoffen, der in ihr für Gerechtigkeit sorgt. Nur hat Gotheim nie einen solchen hervorgebracht. Stattdessen ist sie die Mutter technologischer Wunderdinge einer industriellen Produktion. Fortschritt wird in Gotheim nicht in sozialen Begriffen gemessen, sondern in Werken aus Stahl. Der Urgrund unter Gotheim selbst bringt mechanische Dinge hervor. Welche Heilung man sich auch von solchen erwarten mag, sie dienen den Menschen nicht.

Ihre Bewohner? Wer wollte schon an einem Ort wie diesem wohnen? Nun, ein Teil von mir lebt dort, ob ich es will oder nicht. Die Heimsuchung ist ein dunkler Spiegel. So wie mich die Stadt nicht loslässt, kann auch ich nicht anders, als immer wieder zu ihr zurückzukehren. Mein Geist sucht dieses Zeugnis einer industriellen Gotik heim. Ein Gutteil meiner Gedanken strebt ihr zu, verfängt sich in ihrer Struktur.

Einmal noch muss ich mich ihr zuwenden, um mit ihr fertig zu werden – wenn es gelingt. Ich will dieses Monstrum noch einmal heraufbeschwören und es dann zu den Akten legen – wenn ich es kann.

Tobias Reckermann

Darmstadt, 2021

1. Teil Zeitsturz

Drei Freunde durchschritten gemeinsam den nächtlichen Forst östlich der Stadt. So tief war die Dunkelheit unter den Zweigen, dass jemand viertes sie hätte begleiten können, ohne Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, doch alle drei glaubten, Schritte zu hören, die nicht die ihren waren. Jaroslav, den die anderen beiden Yig nannten, vermeinte sie hinter sich auszumachen. Er selbst ging hinter den Frauen. Natascha, rechts, und Migo auf der linken Seite, hätten jede geschworen, von der jeweils anderen abgesehen ginge noch jemand gleich neben ihnen. Natascha wandte sich im Gehen halb zu Yig um. Er konnte ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen, dachte aber an dasselbe wie sie und zog eine Signalfackel aus der großen Innentasche seines Anoraks. Die Flamme des Bengalos blendete ihn. Er hielt sie auf Armlänge über sich und richtete den Blick in die entgegengesetzte Richtung zum Waldboden. Yigs eigener Schatten tanzte im roten Licht. Niemand sonst.

Weniger gespenstisch erschien Yig die Umgebung dadurch indes nicht, nun da die Stämme der Bäume wie mit Blut begossen aussahen, dichter Rauch ins Unterholz wallte und jede Kontur flackerte. Vor ihnen stieg der Waldpfad zu einem der wenigen Hügel um die Stadt an. Migo ächzte unter dem schwer bepackten Armeerucksack auf ihren Schultern. Vom Fackellicht ermutigt, ging Natascha einige Schritte vorneweg und deutete nach wenigen Minuten auf ein sichtbar gewordenes Stück Nachthimmel. Irrigerweise sah es aus, als reiche der rote Schein des Bengalos bis dort oben. Mattes Rot, das sich gerade so vor sternloser Schwärze ausmachen ließ, hob mächtige Wolken über die Schwelle zur Sichtbarkeit.

Der Bengalo erlosch, Yig hörte Migos schweren Atem, sah Natascha als Scherenschnitt vor dem Stück Himmel. Er brauchte nicht viel Phantasie, um sich ein über ihr aus den Wolken schälendes Auge vorzustellen, eine geschlitzte Pupille und im Dunkeln neben ihm ein ehrfürchtig zu diesem Auge aufsehendes Wesen. Einen der Schleicher mit dem Kopf eines Tiefseefisches und großen Tatzen, die die Freunde im Rußviertel gesehen hatten.

„Kann mir jemand den Scheiß abnehmen?“, fluchte Migo in lautem Flüstern und ließ den zu schwer gewordenen Rucksack zu Boden gleiten. Sie war schmächtig und kaum einen Meter sechzig groß, und hatte trotzdem darauf bestanden, den Hauptteil des Gepäcks zu schleppen. Der um mehr als einen Kopf größere und annähernd doppelt so schwere Yig nahm den Rucksack ohne Kommentar auf eine Schulter und ging an Migo vorbei, die entrüstet schnaufte und für einen Moment mit in die Seiten gestemmten Händen stehen blieb.

Neben dem großen, schweigsamen Jaroslav und der immer so ernsten, so erwachsenen Natascha kam Migo sich oft nicht nur körperlich klein vor und hielt mit Bravado dagegen. Ihr Blick schweifte unter die Zweige. Obwohl der Bengalo ausgebrannt war, schimmerten die Baumstämme rot. Es schien unter dem Blätterdach noch zu flackern, als hätte Yigs Fackel etwas aus dem Dunkel hervorgelockt. Migo schauderte und sie beeilte sich, Yig hinterherzukommen, der seinerseits zu Natascha aufschloss.

Auf ihre Freunde wartend, betrachtete Natascha den sonderbaren Himmel. In ihren Augen schloss sich dort über ihnen etwas, das härter war als eine Wolkendecke. Vielmehr glich es einem Panzer aus Ruß und verkrustetem Blut. Natascha spürte ihre Furcht wieder zu einer wilden Angst anwachsen. Hatte sie noch vor Kurzem an eine rationale Erklärung für alles geglaubt? Noch ließ sich die Angst unterdrücken, mit einem letzten Aufgebot an Vernunft. Allerdings, glaubte Natascha, fehlte nun nicht mehr viel, und die dünne Trennwand zwischen Vernunft und allem anderen müsste zusammenbrechen, und was ihr dann noch als plausibel erschiene, wäre von Phantasterei und Wahnsinn nicht länger zu unterscheiden.

Sie spürte Yigs verlässliche Stärke an ihrer Seite, als er neben sie trat und stehen blieb, um auf Migo zu warten. Natascha wurde vom Anblick des Himmels übel. Sie senkte den Blick, suchte auf dem dunklen Pfad vergeblich nach Halt. Alles Feste der Welt schien sich aufzulösen, was hingegen durchlässig gewesen war – Schatten und Nebel –, nahm die Härte von Felsgestein an. Für einen verrückten Augenblick stellte Natascha sich vor, sie wäre aus ihrem Kopf ausgesperrt. Was sie selbst war, stand draußen vor der geschlossenen Pforte ihres Verstands, einer unzugänglichen Zuflucht vor den Schrecken der kosmischen Nacht.

Yig hielt sie fest. Beinahe wäre sie gestürzt, doch er hatte sie aufgefangen. Migo griff nach ihrer Hand. Natascha spürte die Wirklichkeit ihrer Freunde und die Dinge kehrten zu ihrer Beschaffenheit zurück.

Sie gingen gemeinsam weiter. Wenig später traten sie unter dem Dach der Zweige hervor auf die Hügelkuppe. Ein Kranz freien Geländes umgab den Turm, der wie ein schwarzer Riese in der Nacht zu zwanzig, vielleicht auch fünfundzwanzig Metern Höhe aufragte.

Der im nationalen Höhenflug der 1870er-Jahre aufgeschüttete Reichsberg und der auf ihm errichtete Wilhelmsturm bildeten gemeinsam die höchste Erhebung um Gotheim. Aufgrund der Form seiner Spitze als Pickelhaube und – speziell unter Feministinnen – als Pimmelhut bekannt, sorgte das Bauwerk seit Langem mehr für Erheiterung als für Nationalstolz und als Natascha vorgeschlagen hatte, zu ihm zu gehen, hatte Migo gleich ein paar blöde Witze gemacht. Selbst jetzt ließ sie sich nicht nehmen, eins draufzusetzen, und sagte: „Da ist ja der Schwanz!“ Nur wirkte der Turm unter den stürmischen Wolken schweigend bedrohlich, tatsächlich wie ein behelmter Krieger und selbst in seinem Jahrhundertschlaf wachsam wie ein über die Wipfel spähender Soldat.

Einmal als Ausflugsort für Bürger und Adel gedacht, war der Turm im Stadtwald längst nicht mehr so gut besucht wie bis zum Ende des Kaiserreichs. In den Zwanzigern des vorigen Jahrhunderts hatten ihn bereits nur noch Monarchisten und Angehörige rechter Freikorps als Versammlungsort genutzt, und dann war in Reichweite eines Gewehrschusses eine Chemiefabrik abgebrannt, deren Gift weite Flächen des Stadtwalds bis heute durchtränkte. So sehr sich die Öffentlichkeit von solchen Umständen unbeeindruckt hatte zeigen wollen, dem Gelände haftete nun immer etwas Spukhaftes an, etwas Ungesundes, das sich durch die Luft bis unter die Haut zu stehlen schien. Das große Naherholungsgebiet geriet somit in einen jener toten Winkel öffentlicher Wahrnehmung, in denen sich unbequeme Wahrheiten am besten verschweigen ließen. Wer den Schulterblick wagte – zumeist Umweltschützer, die auf Verseuchung des Grundwassers und Mutationen der Flora und Fauna hinwiesen, und Historiker –, fand sich selbst bald in diese Art Winkel gedrängt. Weder die großen Zeitungen noch das Stadtparlament griffen jemals ernsthaft die Auswirkungen der Katastrophe als Gegenstand für politisches Handeln auf. Auch andere Unliebsamkeiten lagen im Wald begraben, ein Zwangsarbeitslager der SS sowie eine weitverzweigte Untertunnelung zu militärischen Zwecken und Waffendepots, unerforscht unter Jahrzehnte altem Gestrüpp. Man wusste davon in Form halb zu Mythen verblasster Gerüchte, wie auch von Geländespielen, die in den Sechzigern von Wehrsportgruppen im Wald abgehalten wurden, den Fechtereien schlagender Verbindungen und neuerdings wieder stattfindenden Fackelzügen an einschlägigen Jahrestagen – Sedansfeier, des Führers Geburtstag und dergleichen. Kurzum glaubte man zu wissen, dass es sich beim Stadtwald nicht um den sichersten Ort in Stadt und Umgebung handelte. Das war den Freunden auch bewusst, als sie auf die Pickelhaube zugingen.

Yig nahm den Rucksack von der Schulter und griff darin nach dem Brecheisen. Die Eingangstür am Fuß des Turms war seit Jahrzehnten fest verriegelt. Wie beim Schmiere stehen schauten Natascha und Migo sich unwillkürlich um, beobachteten den Waldrand, als Yig das Eisen ansetzte. Ein metallisches Knacken zeugte von Erfolg. Nichts antwortete darauf aus dem Turm oder zwischen den Bäumen heraus. Die drei schlüpften durch den Spalt und Yig entzündete eine weitere Fackel. Diesmal blaues Licht erleuchtete das Innere, einen kleinen Vorraum und den unteren Absatz einer Wendeltreppe. Letzte Restaurationen in den Siebzigern hatten das Bauwerk um die eiserne Tür und einen Betonausguss im Fundament verstärkt. Der Turm mochte ein Innenmaß von drei Metern im Durchmesser haben. Das ließ den Mauern am Fuß eine Dicke von knapp einem Meter, die sich nach oben hinaus nur wenig verjüngte. Wären sie aus Stahlbeton erbaut worden, hätten sie damit den Schutz eines Luftschutzbunkers aus dem Zweiten Weltkrieg geboten, und tatsächlich fühlten sich die Freunde, nachdem Yig hinter ihnen die Tür anlehnte, auch wie in einem Bunker gefangen.

Der Rauch der Fackel stieg vor ihnen die Treppe empor. Sie folgten und stellten fest, dass das Innere des Turms aus nichts weiter als der Treppe bestand. Es gab unterhalb der Aussichtsplattform auch keine Fenster. Oben angekommen, spürten sie kühlen Wind auf den Gesichtern. Yig ließ den Bengalo auf der Treppe liegen, sodass sein Licht von außen nicht zu sehen wäre. Sie selbst waren davon noch nachtblind und erfassten zunächst kaum, was durch die niedrigen Öffnungen unter der Kuppel zu sehen war.

Natascha trat an den Rand der Plattform und schaute in Richtung Westen hinaus, wo die Stadt lag. Über die Baumwipfel hinweg ließ sie sich von hier aus sehen. Gebannt starrte sie auf das sich aus dem Dunkel schälende Bild. Migo und Yig traten neben sie und für ein langes Atemanhalten gab keiner von den dreien ein Geräusch von sich.

Auch als sich ihr Blick klärte, schien es Natascha kaum möglich, den gesamten Anblick vor ihren Augen aufzunehmen. Zu vieles ergab darin keinen Sinn. Noch als Yig im Rucksack nach ihrer Ausrüstung wühlte und die Fotokamera und das Stativ hervorholte, versuchte Natascha vergeblich, ihre Eindrücke zu einem Gesamtbild zusammenzufügen. Von Migo war noch immer kein Laut zu hören. Sie stand nur wie versteinert da.

Migo wusste, dass ihre Freunde gründlicher nachdachten als sie selbst. Natascha auf jeden Fall, aber auch Yig war zu erstaunlich tiefgründigen Einsichten fähig. Ihre eigenen Gedanken blieben dagegen oft an der Oberfläche der Dinge, dafür arbeitete ihr Gehirn schneller. Jetzt versuchte es in fieberhafter Eile, aus dem, was sie sah, schlau zu werden. Zugleich flackerten Eindrücke all dessen, was sie in letzter Zeit erlebt hatte, vor ihrem geistigen Auge.

Ihrem Empfinden nach war Gotheim immer düster gewesen, abgesehen vielleicht von einigen Wochen in den Frühjahren, wenn die Sträucher und Bäume im Thalmann-Park knospten und aus unerfindlicher Richtung sich etwas Frischluft in die Stadt verirrte. Zu jeder anderen Jahreszeit war Gotheim erdrückend, furchtbar heiß in den Sommern, zu Herbstzeiten grau und nasskalt und in Wintern von eisigen Winden geplagt. Selbst die Glastürme der Neustadt wirkten auf Migo nur kalt und abweisend. Seit ihrem Zuzug vor zwei Jahren, als sie eine Stelle als Webdesignerin angetreten hatte, fühlte Migo sich freudlos und auf gewisse Weise schäbig wie die Bausünden der Sechziger- und Siebzigerjahre, die Gotheims Kriegswunden wie notdürftige Bandagen verdeckten. Ihren einheimischen Bekannten und Freunden wie Natascha ging es nicht grundsätzlich anders, was es für Migo ein wenig erträglicher machte, sich in der Stadt immer ein bisschen nackt und wie auf einem Straßenstrich ausgestellt zu fühlen. Sie war damit nicht allein. Die alternative Kultur stemmte sich verbissen und mit notgedrungener Härte und Kompromisslosigkeit gegen den Strom, der Gotheims Wesen bestimmte. Ohne ihre Freunde würde Migo es in der Stadt nicht lange ausgehalten haben, oder sie wäre eine Automatin geworden, unempfindlich, weil abgestumpft der Tradition hingegeben, sich für ein Maschinenleben ausbluten zu lassen.

Und doch war dieses Jahr anders. Spätestens seit den Fastnachtstagen fühlte Migo sich jeden Tag wie alarmiert und gleichzeitig gelähmt, als ob da etwas Großes auf sie alle zukam, unsichtbar, aber spürbar wie die Spannung in der Luft vor einem mächtigen Donnerwetter.

Fastnacht in Gotheim war ein alljährlicher Ausnahmezustand. Verrücktere Tage konnte es kaum geben. Die Stadt geriet aus den Angeln, die Leute soffen wie irre und es kam jedes Jahr zu Randalen und Massenschlägereien, zu Vergewaltigungen und ein paar Morden in dunklen Gassen. Jede Ordnung schien dann ausgesetzt, wenn nicht der große Aderlass übers Jahr in der Bevölkerung aufgestauter Aggression selbst notwendiges Ventil jener übergeordneten Struktur war, die alles zusammenhielt. Natürlich war es Methode, dass sich die Polizei aus beinahe allem, was nicht in Aufstand oder in Orgien und Lynchmobs auf offener Straße ausartete, heraushielt und nur im Nachhinein Scherben auflas und Blutlachen aufwischte. Und wiederum war dieses Jahr anders, war Fastnacht in diesem Jahr selbst für Gotheims Verhältnisse extrem ausgefallen.

Als Natascha Migo zum Umzug abgeholt hatte, war schon die halbe Stadtbevölkerung auf der Straße gewesen. Nach wochenlangem Regen- und Sturmwetter war man den Februar über allenthalben in ausufernde Pfützen geraten, besonders in den Gassen der Altstadt, deren Pflaster so uneben war. Dann trat am Donnerstag vor Rosenmontag die Ur über die Ufer und überflutete weite Teile der Altstadt. Knietief stand nun das Wasser und die Leute gingen trotzdem auf die Straße, weil eben Fastnacht war. Die Flussschifferzunft hatte buchstäbliches Oberwasser und setzte ihre Boote, die in anderen Jahren auf dem Umzug nur getragen oder auf Lafetten gezogen wurden, als Lastkähne für den Transport ein, und zusammen mit Traktoren und höhergelegten Wagen ließ sich die Parade trotz des Hochwassers abhalten. Dabei war zumindest Migo und ihren Freunden wie vielleicht denen unter Gotheims Einwohnern, die am frühen Morgen noch nicht sturzbetrunken waren, klar, wie morbid und lächerlich das aussah. Narren, deren Kostüme bis zur Brust Feuchtigkeit zogen, die Schleppen der Umzugswagen völlig verdreckt. Bis zum Mittag würden wenigstens die Kinder nach Hause gebracht werden, denn spätestens dann würde die ganze Sache wirklich gefährlich. Und das wurde es auch. Rettungskräfte hatten es schon unter normalen Bedingungen schwer, Verletzte und Alkoholvergiftete aus den Massen zu bergen. Obwohl es an diesem Tag nicht regnete, stieg das Wasser noch weiter. Die Ur war ein tückisches Biest, dessen Seitenarme unter dem Pflaster der Altstadt lagen. Nun pumpte die Regenflut der letzten Tage durch diese unterirdischen Kanäle weiteres Wasser in die Stadt, das durchs Pflaster nach oben kam, bis es den Erwachsenen zur Hüfte und noch höher reichte. Die Kellerbars waren längst vollgelaufen, jetzt aber kamen auch bisher noch verschonte Trinkhallen, Kioske und Kneipen in Erdgeschossen dran. Panik kam auf, die noch von Suff und Rauflust verstärkt wurde.

Bis Aschermittwoch zählte die Polizei insgesamt mehr als siebzig Ertrunkene, alle mit hohem Promille-Wert. Wie viele von denen allerdings wirklich Unfällen zum Opfer fielen und bei welchen nicht doch nachgeholfen worden war, würde sich nie mit Sicherheit feststellen lassen. In der Folge dieser Ereignisse brach ein in Gotheims Geschichte beispielloser Shitstorm gegen den Magistrat los. Stadtverordnete traten zurück und sogar der Bürgermeister wankte in seinem Amt, denn obwohl der Umzug offiziell aus Gefahrengründen abgesagt worden war, hatte niemand Sorge dafür getragen, ihn auch tatsächlich zu unterbinden. Die Karnevalsvereine und die Bürger hatten das Verbot ganz einfach ignoriert. Es war nicht die erste Fastnacht bei Hochwasser gewesen, nun aber von allen, über die es verlässliche Opferzahlen gab, die verheerendste.

Die Freunde waren am Rosenmontag nicht lange draußen geblieben. Was sich alles in den Straßen abspielte, bekamen sie nur durchs Fenster oder später in Form eines lückenhaften Mosaiks von Fakten und Halbwahrheiten mit. Die Leerstellen darin blieben indes nicht leer, sondern wurden aus dem Hörensagen mit Gerüchten und ziemlich offensichtlichen Phantastereien aufgefüllt.

Da hieß es unter anderem, man hätte lange Rücken schwimmender Kreaturen gesehen, die sich um die Beine von Feiernden wanden und diese ins Wasser hinabzogen. Auf dem Rondoplatz wurde angeblich eine heidnische Messe gehalten, deren Schilderung mit jeder Wiederholung grässlichere Einzelheiten hinzuwuchsen. Zuerst war es nur der Jeckel, Gotheims Kreuzung zwischen dem Kasperle der Puppentheater und rheinischen Narrenprinzen, der dort auf dem ältesten Platz der Stadt Lotterweiber in Flusswasser taufte. Im Lauf der Forterzählung tauchten dann Unholde aus den Wassern auf, die besagte Frauen unter Beifall der anwesenden Menschenmenge schändeten, und schließlich wurden die Frauen sogar vom Kinn bis zum Schritt mit Sicheln aufgeschnitten, woraufhin sich aus ihren Eingeweiden Schlangen wanden, deren Augen in der Farbe von Schwefel glühten.

Niemand lachte über solche Geschichten. Die Anzahl der Toten und Vermissten war in diesem Jahr einfach zu hoch, um selbst den absurdesten Aberglauben ganz abzutun, der sich in ihnen aus den Fesseln vergangener Jahrhunderte befreite. Die vorzeitliche Mär von der Blut trinkenden Ur als einer gefräßigen Flussgottheit war kraftvoll auferstanden, weil sie eben am besten auszudrücken vermochte, wie es um die Stadt wirklich stand.

Die große Welle der Empörung gegen die Offiziellen hielt nicht viel länger an, als es dauerte, bis die Köpfe von ein paar Sündenböcken im Stadtrat und bei der Polizeiführung rollten, aber es blieb etwas von ihr übrig und auch von dem Gefühl, in diesem Winter sei etwas endgültig zerbrochen, das jene unter der Haut Gotheims verborgenen Kräfte, auf deren Stillhalten die Sicherheit von Generationen fußte, versiegelt hatte.

Das Frühjahr über zogen alle das Genick ein und gingen still ihren Pflichten nach, als könnte man so der Aufmerksamkeit eines allgegenwärtigen Beobachters entgehen und weitermachen, als ob nichts gewesen wäre. Es war dann, als schliche man nur noch, um das, was nun frei war, nicht aufzuwecken. Aber es schlief nicht, und als dann im Sommer die Stürme kamen, Windsbräute, die keinen Regen mit sich brachten und nur die Luft mit elektrischer Spannung aufluden, bis es knisterte, häuften sich auch die nicht länger zu leugnenden Ereignisse. Zu viele wussten mittlerweile aus erster Hand zu berichten.

Niemand wollte im Dunkeln gehen. Die quälende Augustsonne heizte Gotheims Schatten auf. Entweder hing man wie Gammelfleisch in den Wohnungen ab, oder schleppte sich draußen die glühenden Straßen entlang, wo Winde an einem zerrten. Migo konnte vieles von ihrer Arbeit daheim erledigen, aber hin und wieder musste sie in die Firma. Der kürzeste Weg dorthin führte über den Rondo. Bei weniger anstrengendem Wetter würde sie ihn umgangen haben, weil sie sich dort immer beobachtet fühlte. An diesem Tag aber hieß es, Kräfte zu sparen, und so kreuzte sie den kleinen Platz in der Mittagshitze. Die Luft flirrte. Direkt aus dem Zenit herabfallendes Licht zog Schatten unter Halbreliefs an den Hausfassaden senkrecht in die Länge. Die Häuser schwitzten Dunkelheit und darin wimmelte es wie von Ungeziefer. Wo sie am Fuß der Fassaden auf Pflaster trafen, streckten sich die Schatten nach der Mitte des Platzes aus, sie rannen wie flüssiger Teer zwischen den Kopfsteinen entlang. Ein Wispern wie von scharrendem Chitin erhob sich und erfüllte die heiße Luft. Dann sah Migo, dass im Zentrum des Rondo etwas hockte und sie anstarrte. Selbst jetzt, wo sie es sehen konnte, schien es ihr, als ob sich das blendend helle Sonnenlicht um die Form herumbewegte, anstatt auf sie zu treffen und von ihr reflektiert zu werden. Und Migo sah es auch nicht, wie sie sonst Dinge sah, sondern als eine Abwesenheit, die doch voll war und ein Auge besaß. Was auch immer es gewesen sein mochte, war auf unerfindliche Weise im Offensichtlichen getarnt.