3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: p.machinery

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

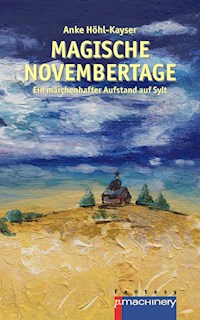

Marie hasst Sylt im November. Sie lebt nach der Trennung ihrer Eltern bei ihrer Großmutter, hat keine Freunde auf der Insel – und es ist auch noch Mistwetter. Da begegnet ihr am Strand der geheimnisvolle Nis, und Marie steckt plötzlich mittendrin in einem Märchen: Die Sylter Sagen von Puken, Zwergen und Meermenschen sind wahr! Doch wer an eine heile Märchenwelt denkt, irrt: Der Zwergenkönig und seine Krieger wollen die Insel von den Menschen zurückerobern. Marie gründet mit ihren neuen Freunden, Nis, dem Puk, der Sylterin Imken und Zwerg Finn dem Dritten eine Widerstandsgruppe. Sie wagen sich in die Tiefen des Zwergenreichs – Wird Marie der Zauber zur Rettung Sylts gelingen?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 221

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Anke Höhl-Kayser

MAGISCHE NOVEMBERTAGE

Ein märchenhafter Aufstand auf Sylt

Fantasy 15

Anke Höhl-Kayser

MAGISCHE NOVEMBERTAGE

Ein märchenhafter Aufstand auf Sylt

Fantasy 15

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

© dieser Ausgabe: Mai 2016

p.machinery Michael Haitel

Titelbild: Noëlle-Magali Wörheide

Layout & Umschlaggestaltung: global:epropaganda, Xlendi

Lektorat: Michael Haitel

Herstellung: global:epropaganda, Xlendi

Verlag: p.machinery Michael Haitel

Ammergauer Str. 11, 82418 Murnau am Staffelsee

www.pmachinery.de

ISBN der Printausgabe: 978 3 95765 024 5

Für Udo, Arndt-Henrik und Frauke, mit denen ich am allerliebsten auf Sylt bin.

»Sylt, ich hasse dich!«

Marie warf ihre Schultasche in hohem Bogen die Treppe hinunter. Sie überschlug sich ein paar Mal, rutschte ein Stück weg und blieb schließlich unten an der Mülltonne hängen. Mülltonne war eigentlich zu viel gesagt, denn es handelte sich um ein Metallgestell mit einem Deckel, in das ein großer Müllsack eingehängt worden war, der wild im Wind flatterte.

Eben dieser Wind blies sich mächtig auf und knallte Marie so ins Gesicht, als habe er ihr eine runtergehauen. Wütend stampfte sie mit dem Fuß auf und streckte ihm die Zunge heraus.

Sie hasste den blöden Wind. Sie hasste den Monat November, und sie hasste überhaupt diese ganze dämliche Insel, nicht nur, weil es hier immer diesen heftigen Wind gab, weil es so kalt und trübe war, weil das Meer den Eindruck erweckte, als wolle es alles und jeden und Marie im Speziellen verschlingen – nein, vor allem, weil diese Insel nicht ihr Zuhause war.

Zuhause war Marie in Bochum, im Ruhrgebiet. Da war sie vor elf Jahren geboren worden, da war sie in den Kindergarten und zur Grundschule gegangen. Da wohnten ihre Freunde. Da lebten ihre Papaoma und der Papaopa. Und ihr Papa.

Nur sie wohnte jetzt nicht mehr in Bochum. Sie musste auf Sylt sein, aus Gründen, die sie selber nicht ganz verstand und die ihr auch niemand richtig erklären wollte.

Papa hatte irgendetwas getan, womit er Mama fürchterlich verletzt hatte. Es hatte einen entsetzlichen Streit mit Geschrei und vielen Tränen gegeben. Anschließend waren Mama und Papa ganz still gewesen und hatten gar nicht mehr miteinander gesprochen. Schließlich hatte Maries Mama mit der Mamaoma telefoniert, und dann war es entschieden: Marie würde mit Mama nach Sylt ziehen. Dort lebte die Mamaoma in einem wunderschönen großen Reetdachhaus. Obwohl sie schon 72 war, arbeitete sie immer noch als Tierärztin in ihrer Praxis, weil der Mamaopa gestorben war und sie sich beschäftigen wollte.

»Ich bin so froh, dass ihr hier seid«, hatte die Mamaoma gesagt, als sie angekommen waren. »Das Haus ist inzwischen viel zu groß für mich allein. Ich kann es nachts schon mit mir sprechen hören. Auch wenn es nette Dinge sind, die es zu mir sagt: Es wird Zeit, dass es wieder mit Leben erfüllt wird.«

Marie war in ihrem Leben schon oft auf Sylt gewesen, in den letzten Jahren aber immer nur in den Sommerferien.

Sie kannte die Insel in freundlichem Sonnenlicht, bei heißen Temperaturen, wo sein erfrischendes Meer zum Baden und Spielen am Strand einlud.

Jetzt, im November, regnete es fast ununterbrochen und es war immer kalt und grau. Sie waren Anfang September angekommen, und Marie schien es, als ob sich die Insel so wie Maries eigene Stimmung immer weiter verdüsterte.

Sie wollte nicht hier sein.

Im Urlaub war es schön hier, da hatte sie sich oft gewünscht, für immer hierbleiben zu können.

Aber wie sagte die Papaoma so oft: »Sei vorsichtig mit deinen Wünschen, manchmal gehen sie in Erfüllung.«

Und jetzt war sie hier und saß fest, allein mit Mamaoma und Mama, ohne Freunde, ohne Papa.

Nun gut, ganz ohne Freunde war sie nicht. Mamaoma war ihre Freundin, sie war immer für sie da, spielte mit ihr Brettspiele und zeigte ihr die geheimsten Orte auf der Insel. Aber die richtigen Freunde fehlten Marie, und Mama fehlte Marie auch, denn mit Mama konnte man im Moment überhaupt nicht mehr reden. Mama lebte ganz in ihrer eigenen Welt. Wenn man das Wort an sie richtete, reagierte sie oft gar nicht, und dann zuckte sie zusammen, als müsse sie sich erst mühsam wieder in der Realität zurechtfinden. Oder sie war sauer.

Marie vermied es inzwischen, sie anzusprechen.

Sie hatte ihr auch nichts zu sagen.

Denn eigentlich war Mama schuld, dass sie nun hier auf Sylt waren. Warum konnte sie Papa nicht verzeihen? Er gab sich doch solche Mühe und rief immer wieder an! Und dann knallte Mama den Hörer meist einfach auf die Gabel, ohne Marie zu fragen, ob sie mit Papa sprechen wollte.

Marie hätte gern mit Papa gesprochen.

Sie hätte ihm gern erzählt, dass die Schule hier schrecklich war. Alles war so langweilig, und die Lehrerin ermahnte sie ständig, nicht aus dem Fenster zu gucken.

Die anderen Kinder lachten sie dann immer aus. Auf dem Schulhof spotteten sie über sie, kicherten hinter ihrem Rücken, und keiner wollte mit ihr spielen.

Sie ließen sie merken, dass sie eine Fremde war und nicht zu ihnen gehörte.

»Aber das will ich auch gar nicht«, brüllte Marie in den Wind und stampfte wieder mit dem Fuß auf. »Zu den Doofen will ich gar nicht gehören! Ich bin schließlich keine Sylterin und das will ich auch überhaupt nicht werden! Sylt ist blöde! Sylt, ich hasse dich!«

Es machte gar nichts, dass sie so brüllte, denn der Strand war menschenleer. Zu dieser Jahreszeit kamen kaum Gäste auf die Insel – kein Wunder, dachte Marie.

Sie packte ihren Ranzen und schleuderte ihn noch einmal über den Strand. Dabei öffnete sich der Druckverschluss und Bücher, Federmappe und Hefte kullerten bunt gemischt hervor.

Marie fing vor Wut an, zu weinen. Sie gab dem Tornister noch einen Tritt, bevor sie sich bückte, um ihr Zeug wieder aufzusammeln. Als sie den Spiegel aufhob, den sie heute für Kunst hatte mitbringen sollen, sah sie sich selbst: ein elfjähriges Mädchen mit schmalem, blassem Gesicht, umrahmt von dunkelbraunen Haaren, mit leuchtend braunen Augen hinter Brillengläsern und einer roten Rotznase. Eigentlich war alles gut, was sie sah, bis auf die Rotznase. Gleich fing sie wieder an zu weinen, obwohl sie wusste, dass es dadurch schlimmer wurde.

Als sie fast alles wieder verstaut hatte, merkte sie, dass der Wind sich ihr Matheheft gegriffen hatte und es über den Strand Richtung Flutkante vor sich hertrieb.

Marie kreischte entsetzt auf. Nicht Mathe! Nur nicht Mathe! Sie hatte so viel Mühe gehabt, die Aufgaben zu lösen und war so froh gewesen, dass sie sie in der Schule schon geschafft hatte!

Sie rannte wie wild hinter dem Heft her, aber der Wind spielte ein Spiel mit ihr. Jedes Mal, wenn sie sich nach dem Heft bückte, verfing er sich wieder in dessen Seiten und trieb es weiter.

Maries Tränen kullerten inzwischen so, dass sie kaum noch etwas sehen konnte. Noch ein Windstoß, und das Heft würde im Wasser landen. Das Meer rollte mit einer großen Brandungswoge gegen den Strand an und –

Ein Junge, schlaksig und groß mit einer grellroten Baseballmütze auf dem Kopf, bückte sich nach dem Heft und hob es mit einer lässigen Bewegung auf.

»Das ist wohl deins«, sagte er trocken und hielt es der schluchzenden Marie hin, die verzweifelt versuchte, wieder Luft zu holen.

»Da-da-danke«, brachte sie mühsam heraus.

»Keine Ursache«, antwortete der Junge. »Sag mal, was machst du hier eigentlich mit deinem Rucksack und dem ganzen Geschrei?«

Marie spürte, dass sie flammend rot im Gesicht wurde. Sie hatte gedacht, niemand würde sie hören …

»Ich – äh«, war das Einzige, was sie sagen konnte.

»Na, ist ja auch egal«, meinte der Junge. »Ist manchmal ganz gut, was in den Wind zu schreien, weißt du. Er behält es für sich. Der Wind ist okay, auch wenn er einem schon mal eine scheuert. Sind so seine Erziehungsmethoden.«

Marie wurde schon wieder wütend.

Was bildete der sich ein, von ihren Sorgen zu wissen?

»Du hast da eine ziemlich uncoole Mütze auf«, antwortete sie spitz. »Was bedeutet das, was da draufsteht? Sylt 11 –, dass du ein elfjähriger Sylter bist? Du siehst aber aus wie mindestens dreizehn.«

Der Junge schaute sie an. Erst jetzt sah Marie, dass er meergraue Augen und strohgelbe Haare hatte. Er war vielleicht nicht ausgesprochen hübsch – nicht Robert-Pattinson-mäßig (den ihre beste Freundin zu Hause so toll fand) –, aber sie fand ihn gut aussehend. Er hatte ein freundliches, offenes Gesicht. Seinem Gesichtsausdruck nach zu schließen, konnte man ihm blind vertrauen. Außerdem bildeten sich lustige Grübchen in seinen Wangen, wenn er lachte, und das tat er ziemlich oft.

»Schon klar«, sagte er mit breitem Grinsen. »Das musste ja jetzt kommen. – Sag mir lieber deinen Namen, In-den-Wind-Schreierin.«

Maries Gesicht war ganz heiß vor Scham. Warum hatte sie das mit der Mütze gesagt? Der Junge war doch so freundlich zu ihr gewesen, und diese Freundlichkeit hatte ihr gut getan. Sie wusste selbst nicht, weshalb sie sich so benahm.

»Ich heiße Marie«, murmelte sie und nahm die Hand, die der Junge ihr entgegenstreckte. »Und du?«

»Ich bin der Nis«, antwortete der Junge.

»Echter Sylter?«, vermutete Marie mit gesenktem Blick.

Nis lachte laut auf. Es klang so lustig, dass Marie unwillkürlich mitlachen musste.

»Waschechter Sylter«, bestätigte er. »Schlimm?«

Zum ersten Mal seit neun Wochen kam Maries Lachen tief aus dem Herzen.

»Nein«, sagte sie. »Überhaupt nicht schlimm.«

»Komm«, sagte Nis. »Ich bring dich nach Hause.«

»Das ist aber noch ein Stück«, erwiderte Marie zweifelnd.

»Wo wohnst du denn?«, wollte Nis wissen.

»In Braderup, am Weißen Kliff«, sagte Marie. »Im Skaarwai. Ich bin hier in Wenningstedt ausgestiegen, weil ich an den Strand wollte.«

»Die Schule ist doch schon seit anderthalb Stunden aus«, wunderte sich Nis. »Macht sich denn niemand Sorgen um dich?«

Marie wurde wieder traurig. Sie zuckte die Achseln.

»Meine Oma hat Sprechstunde, die ist noch gar nicht zu Hause«, antwortete sie. »Und meine Mama – nein, ich glaube nicht, dass meine Mama merkt, wenn ich zu spät komme.«

»Ich denke, das erzählst du mir auf dem Nachhauseweg«, entschied Nis. »Ich bin da nämlich nicht so sicher. Die allermeisten Mamas merken viel, viel mehr, als man denkt.«

Unterwegs zur Bushaltestelle und später im Bus ließ sich Nis alles haarklein erzählen. Marie zögerte erst, aber dann fand sie es einfach wunderbar, sich endlich jemandem anvertrauen zu können.

Nis konnte zwar nicht viel älter sein als sie – höchstens dreizehn – aber er war sehr einfühlsam und ganz anders als die anderen Sylter Kinder, die Marie bisher erlebt hatte.

Er verstand, was Marie sagte.

»Mit meinen Eltern ist es ähnlich«, berichtete er. »Mein Papa fand auf einmal, meine Mama sei zu alt für ihn und hat sich eine neue Freundin gesucht. Na, nicht nur eine, gleich mehrere. Das hat meine Mama schrecklich übel genommen, und es gab schlimme Zeiten.«

»Und jetzt?«, fragte Marie atemlos.

»Ach, das ist schon lange her«, antwortete Nis und winkte ab. »Jetzt streiten sie wenigstens nicht mehr. Meine Mama sagt immer: Irgendwann hört alles auf, und alles wird wieder gut. Ich glaube daran.«

Marie war nicht ganz sicher, ob das stimmte, aber Nis wirkte sehr überzeugend. Deshalb widersprach sie ihm auch nicht. Wärme machte sich in ihrem Inneren breit. Sie wusste zuerst nicht, was das war, aber es fühlte sich gut an. Dann wurde ihr klar, dass sie sich freute.

Sie freute sich über zwei Dinge: Nis kennengelernt zu haben. Und in diesem Moment hier an diesem Ort zu sein.

Anders als erwartet

Nis hatte mit seiner Vermutung recht gehabt. Maries Mama stand völlig aufgelöst vor dem Friesenwall des großen weißen Hauses mit der Jahreszahl 1789 über der Tür, das Mobiltelefon in der Hand, das sie energisch ausschaltete und in die Hosentasche steckte, als sie Marie und Nis kommen sah.

Ihr Gesichtsausdruck war gleichzeitig wütend und erleichtert.

»Verdammt noch mal«, brüllte sie, und im gleichen Atemzug riss sie Marie in die Arme: »Gott sei Dank, Gott sei Dank, du bist wieder da! – Was fällt dir eigentlich ein, mir einen solchen Schrecken einzujagen?«

Marie hatte einen Kloß im Hals, einerseits, weil sie nun wusste, dass sie ihrer Mama nicht gleichgültig geworden war. Andererseits fürchtete sie sich vor Mamas Zorn, den sie in der letzten Zeit sehr oft erlebt hatte.

»Entschuldigung«, mischte Nis sich ein.

Mama fuhr herum und funkelte ihn an.

»Und wer bist du?«, fauchte sie. »Bist du der Grund, weshalb sie erst jetzt nach Hause kommt?«

Nis sah Mama an und zwinkerte mit einem Auge. Einen Moment lang meinte Marie, einen goldenen Funken gesehen zu haben, aber das war ja wohl eindeutig unmöglich.

»Ich bin Nis«, sagte er. »Marie hat sich verlaufen. Sie wollte ein Stück am Meer spazieren gehen und hat den Weg nach Hause nicht mehr gefunden.«

Wow, dachte Marie, das ist aber dreist, das kauft Mama ihm garantiert nicht ab, die weiß doch, dass ich mich hier auskenne.

Aber ihre Mama lächelte auf einmal freundlich und sagte: »Dann ist es ja gut, dass du gekommen bist und sie nach Hause gebracht hast. Kommt rein, ihr zwei, ich habe Grünkohl gekocht. Ihr müsst doch hungrig sein.«

Marie starrte Nis an.

Was hatte der mit Mama gemacht?

Aber Nis grinste nur breit und hielt ihr das Gartentor auf.

Im Sommer blühten wilde Heckenrosen überall im Garten, auf dem Friesenwall und vor dem Haus. Sie verströmten in der Sommerhitze einen wunderbaren, fast betäubenden Duft. Jetzt im Spätherbst waren die Sträucher dunkelbraun und voll leuchtend orangefarbener Hagebutten, die sich die Vögel im Winter holen würden.

Marie fand auf einmal, das sehe wunderschön aus. Vorher hatte sie doch immer gedacht, im November sei auf Sylt alles trostlos?

»Und es hat aufgehört zu regnen«, sagte Nis und zwinkerte ihr zu.

Marie klappte der Unterkiefer herunter.

Konnte er Gedanken lesen?

Gerade als sie ihn das fragen wollte, hielt der Wagen von Mamaoma vor dem Haus.

»Gott sei Dank, das Kind ist wieder da«, rief sie, während sie ausstieg und Marie ganz fest in die Arme nahm. »Deine Mama hatte fürchterliche Angst um dich, meine Süße.«

»Nis hat mich nach Hause gebracht«, antwortete Marie wahrheitsgemäß. Die andere Geschichte wollte sie der Oma dann doch nicht auftischen.

Mamaoma sah Nis an, und einen Moment lang wurden ihre Augen ganz groß vor Verwunderung, so als ob sie sich an etwas erinnere. Aber dann zwinkerte Nis wieder, und Marie glaubte erneut einen goldenen Funken zu sehen. War sie verrückt geworden oder musste sie mal zum Augenarzt?

Mamaoma lächelte und streckte beide Hände aus.

»So ein netter Junge«, rief sie. »Dann komm mal, Nis, ich rieche schon den Grünkohl, den wir uns jetzt schmecken lassen wollen!«

Sie eilte hinter Maries Mama ins Haus. Marie hielt Nis am Arm fest. Jetzt wollte sie es wissen.

»Sag mal, was machst du da eigentlich?«, fragte sie energisch. »Das mit diesem Blinzeln und diesem goldenen Funken? So was gibt es doch gar nicht – oder?«

Nis schaute sie an, und Marie dachte einen Augenblick lang, jetzt werde er wieder zwinkern. Sie kniff die Augen zusammen und versuchte sich zu wappnen.

Dann breitete sich ein Lachen auf Nis’ Gesicht aus.

»Na, du bist mir ja eine«, sagte er. »Und du willst keine waschechte Sylterin sein?«

Als er vor ihr ins Haus ging, hörte sie ihn murmeln: »Brüllt in den Wind und ruft mich. Erkennt einen Puk am Blinzeln, und sagt, sie käme nicht von hier.«

»Was ist ein Puk?«, zischte Marie hinter ihm her, aber er antwortete nicht.

Mama hatte den Esszimmertisch in der guten Stube mit dem alten friesischen Geschirr gedeckt.

Marie mochte Grünkohl nicht, schon deshalb, weil er ein typisches Gericht der Sylter Küche war, aber irgendwie hatte sie jetzt Hunger, und der Geruch ließ ihr das Wasser im Mund zusammenlaufen.

»Richtiger friesischer Grünkohl«, sagte Nis und rieb sich die Hände. »So muss es sein, wenn es kalt wird. Das wärmt von innen.«

»So ein echter Sylter Jung kennt sich natürlich aus«, lachte die Mamaoma und tätschelte Nis die Schulter. »Sag mal, sind wir uns schon mal begegnet? Dein Gesicht kommt mir so bekannt vor!«

Nis sah sie an und blinzelte wieder.

Mamaoma machte einen etwas verwirrten Eindruck, dann nickte sie.

»Muss mich wohl geirrt haben«, meinte sie.

Marie staunte.

»Ich will jetzt wissen, was du da machst«, flüsterte sie.

»Erst essen«, antwortete Nis. »Dann reden. Ist besser so.«

Mama servierte eine dampfende Schüssel Grünkohl. Der Kohl war mit Kartoffeln verstampft, die Kochwurst, der Bauchspeck und der Bratenjus wurden separat dazugestellt.

Nis bekam eine ordentliche Portion auf den Teller, und Mama machte große Augen, als Marie nicht gleich nach dem ersten Löffel abwinkte.

»Ich möchte Wurst und Speck«, sagte sie, und Mama gab ihr überrascht beides auf den Teller.

»So ein Ausflug macht anscheinend hungrig«, kommentierte sie. »Lieber Himmel, wenn ich denke, was für eine Sorge ich hatte! Ich habe sogar schon bei der Polizei angerufen – um Gottes willen, da muss ich mich jetzt rasch melden und sagen, du wärst wieder da! – Ihr esst schon mal, sonst wird es kalt!«

»Nis ist ein schöner Name«, sagte Mamaoma zwischen zwei Löffeln Grünkohl. »Mit einer so guten Bedeutung. Man hört ihn leider nur noch sehr selten. Wie schade, dass eigentlich heute kaum noch ein Sylter – und schon erst recht niemand von außerhalb – weiß, wofür der Name überhaupt steht!«

»Und wofür steht er, Mamaoma?«, fragte Marie eilig und kniff schnell die Augen zusammen, weil Nis sie wieder so komisch ansah.

»Nis ist eine Ableitung des dänischen Namens Niels«, erklärte Mamaoma. »Diese Formen kommen alle vom dänischen Namen Nisse. Ein Nisse ist ein Kobold, eine Art Schutzgeist für Familien oder Orte. Er gibt auf Kinder und Haustiere acht, wenn die Bewohner sie selber gut behandeln. Auf Sylt heißt dieser Kobold Nis Puk. Einmal im Jahr, meist zu Weihnachten – so war es früher Tradition auf Sylt –, wurde jedem Nis Puk eine Schüssel Grütze mit Butter hingestellt. Oh ja, die Butter war dabei ganz wichtig, die liebten die Puken! Die Butter durfte man nicht vergessen. Stellte man nicht den Teller mit Buttergrütze hin, dann wanderte Nis Puk fort, in ein anderes Haus.«

Marie starrte Nis an. Das war doch nicht möglich!

Nis schaufelte ungerührt den Grünkohl in sich hinein und grinste vor sich hin.

»Und woran erkennt man einen Nis Puk?«, fragte Marie atemlos.

»Und ich dachte, du wärst schon zu groß für die alten Sylter Märchen«, lachte die Mamaoma. »Einen Nis Puk erkennt man nicht, er gibt sich einem zu erkennen. Die Erwachsenen können ihn meist gar nicht sehen. Aber man sagt, er trägt eine rote Mütze.«

Marie starrte sprachlos die leuchtend rote Baseballmütze auf Nis’ Kopf an. Er schenkte ihr ein breites Grinsen und tippte an den Mützenschirm. Marie fiel es wie Schuppen von den Augen. Sylt 11 – das war keine Zahl. Es stand für einen Elf – einen Naturgeist.

Ihr neuer Freund war ein Zauberwesen!

Und die Mamaoma merkte nichts! Ebenso wenig die Mama, die nun gerade ihr Telefonat beendet hatte und wieder hereinkam!

Sie saßen alle zusammen am Tisch mit einem Kobold, und außer Marie wusste niemand davon!

»Naja, ich weiß es natürlich auch«, sagte Nis vergnügt und nahm sich noch eine Wurst.

Von Puken, Zwergen und Meermännern

Während des Essens wartete Marie zappelig darauf, endlich aufstehen und mit Nis auf ihr Zimmer gehen zu können.

Aber ihr ganz persönlicher Puk hatte einen gesunden Appetit. Auch als zum Nachtisch Rote Grütze serviert wurde, ein Dessert aus gelierten roten Früchten mit leicht angeschlagener Sahne, von dem Marie normalerweise nicht genug bekommen konnte, langte er noch einmal tüchtig zu. Marie konnte überhaupt nichts mehr essen, sie wurde immer aufgeregter.

Wie oft in seinem Leben begegnete man schon einem Zauberwesen?

Eigentlich überhaupt nicht, dachte sie. Ich kenne jedenfalls niemanden, dem es so ergangen ist.

Sie hatte so viele Fragen an den Hausgeist, und der hörte nicht auf, zu mampfen!

»Marie, nun lass Nis aber in Ruhe essen«, tadelte Mama, der die Ungeduld ihrer Tochter natürlich nicht entgangen war. »Ihr kommt noch früh genug zum Spielen. – Nis, wissen deine Eltern, wo du bist, oder soll ich sie anrufen?«

Marie gab ein leises Quieken von sich. Wie sollte das denn gehen? Wie rief man wohl die Eltern eines Hausgeists an?

Zu ihrer Verblüffung nickte Nis.

»Das wäre sehr nett, Frau Gerber«, antwortete er (keiner außer Marie wunderte sich, woher er Mamas Nachnamen wusste – hier war natürlich auch wieder Magie im Spiel!). Dann sagte er Mama eine Handynummer.

Marie lauschte mit offenem Mund, wie Mama ins Handy sprach.

»Nur damit Sie sich keine Sorgen machen müssen«, sagte sie gerade und lächelte. Anscheinend war die Stimme am anderen Ende der Leitung nett. »Ihr Sohn ist bei uns gut aufgehoben. Wir schicken ihn heim, bevor es zu dämmern anfängt.«

Marie starrte Nis an, der gerade die letzten Früchte und die Sahne von seinem Teller kratzte.

Er grinste wieder. Dann sagte er: »Ich bin fertig. Mann, war das lecker!«

»Dürfen wir aufstehen?«, fragte Marie flehend, und ihre Mama meinte augenzwinkernd: »Darauf wartest du doch schon die ganze Zeit. Ja, steht endlich auf, ihr zwei, und geht spielen!«

Marie packte Nis am Arm und zerrte ihn die enge Stiege hinauf in ihr Zimmer. Zögerliche Novembersonne fiel durch das Fenster in den Raum. Marie war ganz verblüfft. Seit Wochen hatte keine Sonne mehr geschienen. Das war bestimmt auch wieder Nis' Zauberwerk!

»Du hast ein wirklich hübsches Zimmer, weißt du das eigentlich?«, fragte Nis und setzte sich auf Maries Schaukelstuhl vor dem Schreibtisch.

Maries Zimmer unter der Dachschräge des Reetdachhauses war tatsächlich wunderschön. Selbst in ihrem traurigen Zustand war ihr das nicht verborgen geblieben. Die Mamaoma hatte es vor ihrer Ankunft ganz neu eingerichtet. Es hatte ein weißes Bett mit einem von der Decke hängenden Fliegennetz aus blauer Gaze, auf das Muscheln, Fische und Seesterne in allen Farben aufgestickt waren.

Eine Lampe mit blauem Schirm, der sich drehte, tauchte das ganze Zimmer in ein unterseeisches Licht.

Der Boden war mit einem gelben Teppich ausgelegt, der je nach Lichteinfall wie Sand auf dem Meeresgrund aussah.

»Ja, es ist sehr – passend«, erwiderte Marie knapp. Ihr schwirrten tausend Fragen durch den Kopf, und sie wollte mit Nis ganz bestimmt nicht über ihr Zimmer reden, auch wenn sie sich freute, dass es ihm gefiel.

»Ist das wirklich wahr –, dass du ein Elf bist?«, fragte sie mit klopfendem Herzen.

»Die Puken sind Naturgeister, und insofern stammen sie aus der Familie der Elfen«, antwortete Nis. »Ich persönlich halte Elfen für ziemlich abgehobene Wesen, die im Wald leben und schwülstiges Zeug daherreden. Das ist nicht sehr pukisch, wir sind lebensnaher. Nun, wir achten schließlich auch auf euch Menschen, auf eure Häuser und eure Haustiere. Früher haben die Puken den Stall gefegt und das Vieh kuriert. Da wird man nicht leicht abgehoben, und erst recht nicht schwülstig.«

»Mit wem hat meine Mama denn eben eigentlich telefoniert?«, staunte Marie. »Doch wohl nicht mit deinen Eltern, oder?«

Nis zog eine Augenbraue hoch.

»Was ist daran so verwunderlich?«, antwortete er. »Natürlich habe ich Eltern. Und wir Zauberwesen gehen auch mit der Zeit! Mein Papa fährt Auto, und meine Mama – na, das erzähl ich dir später. Natürlich haben meine Eltern auch Handys, ist doch klar. Da ich größtenteils in der Menschenwelt lebe, ist das auch naheliegend. Ich kann Menschen, bei denen ich zu Besuch bin, ja schlecht einen Zaubervers aufsagen, mit dem sie meine Eltern dann herbeirufen sollen, oder?«

Das sah Marie ein.

»Und deine Eltern lassen dich so ganz allein durch die Gegend zaubern?«, fragte sie. »Du bist doch noch so jung – ich meine, wie alt bist du denn eigentlich?«

Nis warf den Kopf in den Nacken und lachte.

»Ich bin zweihundertfünfunddreißig«, antwortete er.

»Mann«, staunte Marie. »Du bist aber echt alt. So siehst du gar nicht aus!«

Nis lachte noch viel mehr.

»Für einen Puk bin ich noch sehr jung«, erwiderte er. »Aber es stimmt schon, ich kann allein zurechtkommen. Ich wohne seit zwölf Jahren in der Menschenwelt und habe noch jede Puk-Aufgabe zur Zufriedenheit aller gelöst.«

Er klang stolz. Marie fand, dass er ein Recht darauf hatte, stolz auf sich zu sein. Sie war sich nicht sicher, ob sie das auch könnte, selbst wenn sie wie Nis zweihundertfünfunddreißig Jahre alt war. Er sah schließlich nicht viel älter aus als sie!

»Und wo wohnst du?«, wollte sie wissen.

Nis machte große Augen.

»Na, hier«, sagte er.

»Wie jetzt?«, fragte Marie verdattert.

»Hier in dem Haus deiner Oma«, antwortete Nis. »Ich bin euer Hausgeist. Ich kenne dich, seit du ein Baby warst. Ich habe an deinem Bettchen gesessen, wenn deine Eltern mit dir die Oma besuchten, und dir Geschichten vom Meermann und seiner Frau erzählt, wenn du nicht schlafen konntest. Ich weiß, dass du dich daran nicht mehr erinnerst, und wir helfen ja auch immer ein wenig dabei nach – aber manchmal finde ich das schon traurig, dass die Menschen so schnell vergessen, wenn es um uns Puken geht.«

Marie konzentrierte sich ganz stark. Da war irgendwas – ein vertrautes Gefühl in ihr bei dem, was Nis da sagte.

»Ich dachte, meine Oma hätte mir die Geschichten vom Meermann erzählt«, sagte sie.

Nis lachte wieder.

»Deine Oma hat dir Märchen vorgelesen«, sagte er. »Die richtig guten, wahren Geschichten erzählen hier auf Sylt immer nur die Puken. Siehst du, du erinnerst dich doch. Bei guten Menschen bleibt immer etwas haften, das haben mir die alten Puken erzählt. Habe ich dich also doch richtig eingeschätzt!«

Marie freute sich sehr, dass er eine so gute Meinung von ihr hatte.

Ihr fiel etwas ein.

»Dann hättest du eben am Strand meinen Namen gar nicht zu fragen brauchen«, stellte sie fest. »Den hättest du wissen müssen! Genau wie du den von Mama und der Mamaoma gewusst hast!«

»Klar wusste ich deinen Namen schon vorher«, sagte Nis, »aber hättest du das nicht komisch gefunden?«

Marie musste ihm recht geben.

Aber sie war noch lange nicht fertig. Es gab noch viel, viel mehr Fragen.

»Du lebst also seit zwölf Jahren in diesem Haus und beschützt es«, sagte sie. »Aber vorher hast du bei deinen Eltern gelebt. Und wo sind deine Eltern jetzt?«

Nis runzelte die Stirn. Zum ersten Mal sah er traurig aus.

»Hab ich was Falsches gefragt?«, wollte Marie erschrocken wissen.

Nis schüttelte den Kopf.

»Nein«, erwiderte er. »Es ist für mich nur nicht so schön, mich daran zu erinnern. Aber für dich tue ich das natürlich gern. – Dazu musst du nur wissen, dass es hier auf Sylt seit einiger Zeit eine Fehde zwischen Puken und Zwergen gibt.«

»Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass es wirklich Zwerge gibt?«, fragte Marie perplex.

Nis sah sie an und grinste.

»Du sitzt einem Puken gegenüber und fragst, ob es Zwerge gibt?«, erkundigte er sich. »Klar gibt es Zwerge. Wir Puken haben unseren Ursprung in den Zwergen. Weißt du, lange bevor Menschen nach Sylt kamen, lebten die Zwerge auf der Insel. Man sagt ihnen nach, dass sie ein lustiges Völkchen waren und gern im Mondschein auf der Heide gesungen haben. Als die Menschen Sylt bevölkerten, zogen sich die Zwerge zurück, und gleichzeitig begannen sie, die Menschen zu bestehlen. Sie holten sich Essen aus den Speisekammern, molken das Vieh, und sie nahmen ihnen ihre neugeborenen Kinder weg. Irgendwann ertrugen die Menschen das nicht mehr, und es kam zu einer großen Schlacht zwischen Syltern und Zwergen auf der Braderuper Heide, in der beide Könige ums Leben kamen: der Zwergenkönig Finn und der Sylter König Bröns. Die Sylter hatten gewonnen, und die Zwerge machten Frieden mit ihnen. Viele wurden zu Puken und folgten den Menschen in ihre Häuser und auf ihre Schiffe, um ihnen zu dienen. Von Klabautermännern auf See hast du sicher schon gehört – auch das sind Puken.«

»Aber dann gibt es ja doch keine Zwerge mehr, sondern nur die Puken«, sagte Marie.

»Leider ist es nicht so einfach«, antwortete Nis. »Die Menschen glauben nicht mehr an uns. Sie stellen uns nicht mehr unsere Grütze mit dem Stückchen Butter hin. Sie behandeln uns weder gut noch schlecht – für sie sind wir gar nicht mehr da. Einerseits ist das in Ordnung, denn die Menschen heutzutage können Magie nicht mehr so akzeptieren wie die Menschen früher. Es würde ihr ganzes Weltbild erschüttern. Ganz oft müssen wir sie deshalb verzaubern, damit sie uns wieder vergessen. Aber andererseits macht es da auch nicht mehr so viel Spaß wie früher, Puk zu sein. Und deshalb gehen immer mehr Puken zurück in ihr Zwergenleben. Es gibt inzwischen eine große Menge von frei lebenden Zwergen. Ihr Reich erstreckt sich überall unter der Insel, die Eingänge sind in den Hünengräbern. Einer im Denghoog in Wenningstedt, ein anderer im Keitumer Harhoog. Und sie treiben wieder ihren Schabernack mit den Menschen, was wir Puken natürlich unbedingt verhindern müssen.«

»Stehlen sie auch wieder Babys?«, fragte Marie entsetzt.

»Nein, so weit ist es noch nicht«, erwiderte Nis, »aber es ist schlimm geworden. Die Zwerge machen es uns Puken sauer, wo sie nur können. Sie entführen Haustiere wie Katzen und Hunde aus den Gärten und verschleppen sie in ihre unterirdischen Wohnungen. Und sie dringen in Häuser ein und nehmen wichtige Sachen fort, die die Menschen brauchen, wie zum Beispiel Führerscheine, Medikamente oder sogar ausgefüllte Steuererklärungen. Niemand begreift, wohin die Sachen verschwunden sind. Manchmal tauchen sie wieder auf. Aber nicht immer.«

Marie erinnerte sich, dass die Mamaoma immer wieder Dinge suchte, wie zum Beispiel ihre Brille oder ihren Medikamentenkoffer. Zwar hatte sie die Sachen bisher immer wiedergefunden, aber oft an den unmöglichsten Stellen. Ob das auch die Zwerge getan hatten?

»Die Zwerge sind Puken, die aus Protest in ihr altes Leben zurückgehen«, sagte Nis. »Deshalb kannst du dir sicher vorstellen, dass sie den Menschen nicht wohlgesonnen sind.«