22,99 €

Mehr erfahren.

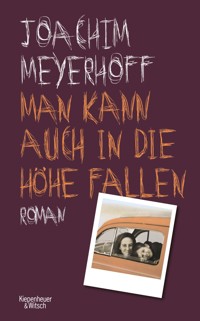

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Alle Toten fliegen hoch

- Sprache: Deutsch

Mit Mitte fünfzig zieht der Erzähler zu seiner Mitte achtzigjährigen Mutter aufs Land, um dort an einem Roman über das Theater mit dem Titel »Scham und Bühne« zu schreiben. Es werden unvergleichliche, ereignisreiche Wochen, in denen er durch die Hilfe seiner Mutter aus einer tiefen Lebenskrise findet. Nachdem er in Wien von einem Schlaganfall aus der Bahn geworfen wurde, hofft Joachim Meyerhoff, durch einen Neuanfang in Berlin wieder Fuß zu fassen. Doch alles kommt anders als gedacht. Die neue Stadt zerrt an den Nerven und die künstlerische Arbeit als Schriftsteller und Schauspieler fällt ihm von Tag zu Tag schwerer. Auf der Geburtstagsfeier seines kleinen Sohnes ereignet sich ein Zwischenfall, der keinen Zweifel daran lässt, dass es so nicht weitergehen kann. Der Erzähler verlässt Berlin und zieht zu seiner Mutter aufs Land, die auf einem herrlichen Grundstück unweit vom Meer ein sehr selbstbestimmtes Leben führt. Mutter und Sohn sind sich immer schon sehr nah gewesen, aber diese gemeinsamen Wochen werden zu einer besonderen Zeit. Der Sohn klinkt sich ein in den Tagesablauf der Mutter, beginnt seinen Theaterroman und andere Geschichten zu schreiben und findet allmählich heraus aus Zorn und Nervosität, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Joachim Meyerhoff

Man kann auch in die Höhe fallen

Alle Toten fliegen hoch. Teil 6

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Joachim Meyerhoff

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Joachim Meyerhoff

Joachim Meyerhoff, geboren 1967 in Homburg/Saar, aufgewachsen in Schleswig, hat als Schauspieler an verschiedenen Theatern gespielt, unter anderem am Burgtheater in Wien, am Schauspielhaus in Hamburg, an der Berliner Schaubühne und den Münchner Kammerspielen. Dreimal wurde er für seine Arbeit zum Schauspieler des Jahres gewählt. 2011 begann er mit der Veröffentlichung seines mehrteiligen Zyklus »Alle Toten fliegen hoch«. Seine Romane wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, zuletzt 2024 mit dem Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Mit Mitte fünfzig zieht der Erzähler zu seiner Mitte achtzigjährigen Mutter aufs Land, um dort an einem Roman über das Theater mit dem Titel »Scham und Bühne« zu schreiben. Es werden unvergleichliche, ereignisreiche Wochen, in denen er durch die Hilfe seiner Mutter aus einer tiefen Lebenskrise findet.

Nachdem er in Wien von einem Schlaganfall aus der Bahn geworfen wurde, hofft Joachim Meyerhoff, durch einen Neuanfang in Berlin wieder Fuß zu fassen. Doch alles kommt anders als gedacht. Die neue Stadt zerrt an den Nerven und die künstlerische Arbeit als Schriftsteller und Schauspieler fällt ihm von Tag zu Tag schwerer.

Auf der Geburtstagsfeier seines kleinen Sohnes ereignet sich ein Zwischenfall, der keinen Zweifel daran lässt, dass es so nicht weitergehen kann. Der Erzähler verlässt Berlin und zieht zu seiner Mutter aufs Land, die auf einem herrlichen Grundstück unweit vom Meer ein sehr selbstbestimmtes Leben führt. Mutter und Sohn sind sich immer schon sehr nah gewesen, aber diese gemeinsamen Wochen werden zu einer besonderen Zeit. Der Sohn klinkt sich ein in den Tagesablauf der Mutter, beginnt seinen Theaterroman und andere Geschichten zu schreiben und findet allmählich heraus aus Zorn und Nervosität, die ihn sein ganzes Leben begleitet haben.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motti

Mit Mitte fünfzig zog ich für mehrere Wochen zu meiner Mutter aufs Land

Mutter isst

Mutter taucht

Mutter heilt

Mutter backt

Mutter hackt Holz

Mutter singt

Mutter macht Mut

Luftnummer nach Mitternacht

Vier Fratzen pro Sekunde

Der verschwundene Koffer

Mutter braucht Geschichten

Der Applaussammler

Schuld und Bühne

Dalmatiner

Mutter mäht

Blackout

Mutter mutiert

Der Beichtstuhl

Mutter klettert zu den Sternen

Ariel im Fahrstuhl

Mutter lacht

Baghira in Ulm

Mutter holt unsere Toten aufs Land

Was ihr wollt, will ich noch lange nicht

Mutter hat eine Idee

Die Fahrradprüfung

Bibi und Tina

Gewitterkälbchen

Mutter wandert

Mutter liest mich

Mutter erntet

Mutter verliebt sich

Mutter hört zu

Mutter und ich

Für alle Enkel meiner Mutter

Alberta, Al und Aaron

Felix, Leonie und Lukas

Man kann auch in die Höhe fallen,

so wie in die Tiefe. Das letztere verhindert

der elastische Geist, das erstere die

Schwerkraft, die in nüchternem

Besinnen liegt.

Friedrich Hölderlin, »Reflexion«

Die Frage ist tagtäglich,

wie komme ich durch einen Trick,

einen tagtäglichen neuen Trick,

durch den Tag.

Thomas Bernhard, »Der Ignorant und der Wahnsinnige«

Mit Mitte fünfzig zog ich für mehrere Wochen zu meiner Mutter aufs Land nach Schleswig-Holstein, wo sie unweit der Ostsee auf einem weitläufigen, ja parkähnlichen Grundstück lebt. Ich redete mir ein, sie bedürfe dringend meines Beistands, dabei war sie kerngesund, offensiv vital, sah mit ihren sechsundachtzig Jahren fantastisch aus und kam bestens allein zurecht.

Ich hingegen war derjenige, der nicht mehr klarkam und dem viele Fäden gerissen waren. Die Bezeichnung »rüstig« war in der Person meiner Mutter zur Vollkommenheit gelangt, wobei sie selbst diese Zuschreibung wenig schätzte, da sie ihrer Eleganz nicht entsprach und ihr »rüstig« zu sehr nach Ritterrüstung und zäher Rentnerin klang.

Ich haderte mit Berlin, der Stadt, in der ich seit fünf langen Jahren versuchte, heimisch zu werden, und ich haderte mit meinem Beruf, der Schauspielerei, die ich über drei Jahrzehnte mit Hingabe, gar mit Obsession betrieben hatte.

Eigentlich hatte ich vorgehabt, die anfänglich gravierenden, dann aber doch glücklicherweise recht glimpflichen Folgen eines Schlaganfalles, der mich in Wien auf dem Zenit meiner Kraft niedergestreckt hatte, durch einen Neuanfang in Berlin – neues Theater, neue Kollegen, neue Stadt, neue Wege – mit Optimismus und Schwung beiseitezufegen. Vergeblich. Jedes meiner Organe schien maßlos enttäuscht von mir zu sein und genug von mir zu haben. Sosehr ich mich auch bemühte, oft wurde ich eine mir völlig wesensfremde Gereiztheit nicht los. Dinge ärgerten mich, die mir früher in Wien, vor dem Schlaganfall, nicht einmal aufgefallen wären. Unordnung machte mich unverhältnismäßig nervös, ungemachte Betten ließen meine Unterlippe erzittern vor Empörung. Geräusche, welcher Art auch immer, Straßenlärm oder Kinderlärm, wurden mir schlagartig zu viel. Es war vorgekommen, dass ich durch eine neben mir plötzlich aufheulende Krankenwagensirene in Tränen ausgebrochen war. In der Berliner U-Bahn hatte ich einen Mann zu Boden gestoßen, der mich mit einer feucht krachenden Niesattacke in mein Genick zu Tode erschrocken hatte. Empört schlug er meine Hand weg, als ich ihm aufhelfen wollte. Auch waren Dinge auf dem neunten Geburtstag meines Sohnes vorgefallen, die mir zu verzeihen allen Beteiligten einiges an Kraft abverlangte. Ohne wirklich zu begreifen, wie es dazu gekommen war, war ich zu einem Nervenbündel geworden, dessen Unausgeglichenheit für die mir nahestehenden Menschen mehr und mehr zur Zumutung wurde. Mein Leben lang hatte ich stets eine warme Hand am Kreuzbein gespürt, die mich voll der Zuversicht mit leichtem Druck vorwärtsgeschoben, mich durch die Zeit manövriert hatte. Jetzt wechselte diese Hand immer öfter ihre Position. Kalt und knöchern, mit gespreizten Fingern, lag sie nun auf meinem Brustbein und verweigerte mir, auch nur einen einzigen Schritt von der Stelle zu kommen. Ich schlief miserabel und vertrug die zig Medikamente nicht, die ich seit meinem Apoplex ohne Wenn und Aber zu schlucken hatte. Von Betablockern gedämpft lag ich Stunde um Stunde in Unterhose auf dem Sofa herum, verlor mich in weinerlichen Introspektionen, streichelte mein Bäuchlein oder starrte auf den Bildschirm eines kleinen EKG-Gerätes für den Hausgebrauch und wartete sehnsuchtsvoll auf die nächste Extrasystole. Angst und Langeweile vertrugen sich ganz ausgezeichnet. Nie hätte ich es für möglich gehalten, dass man wochenlang auf der faulen Haut liegen und derart entspannt vor sich hin implodieren konnte. Die auf dem Sofa verbrachten Stunden nahmen bizarre Formen an, und oft wusste ich nicht mehr, wo ich aufhörte und die Couch begann. Wie ein geschmolzener Käse war ich in jede Ritze des Sofas hineingeflossen, hatte das Sitzmöbel mit mir selbst überbacken. Und doch wollte ich meine Verstimmtheit nicht Depression nennen oder gar Midlifecrisis, denn es waren ja handfeste Probleme, die ich hatte. Seit Wochen hatte ich nichts geschrieben, und das, obwohl sich in meinem Kopf die Geschichten tummelten. Berlin allerdings entpuppte sich als Säurebad, das tagtäglich meine Inspiration zerfraß. In Wien hatte ich stets vor mich hin gesponnen und gedichtet. Wien war für mich immer Schauplatz und Abenteuerspielplatz gewesen, Berlin hingegen meist Kampfplatz. Kein Tag verging in dieser Stadt, da ich nicht angebrüllt, fast überrollt oder zumindest gemaßregelt wurde. Wer in Berlin vor sich hin träumt, gerät schnell in Lebensgefahr.

Mit meinem Sohn hatte ich kürzlich eine Dokumentation gesehen über eine winzige Affenart, die in Baumwipfeln lebt und deren einziger Feind ein Greifvogel ist, der jederzeit durchs Blattwerk auf sie niederstoßen kann. Diese permanente Todesbedrohung hat dazu geführt, dass die Äffchen alle paar Sekunden hektisch nach oben blicken. Ausnahmslos, bei jeder Tätigkeit. Sie fressen, drehen flink die Früchte zwischen den behaarten Fingerchen, doch dann halten sie inne und starren wie ausgestopft für zwei Sekunden in den Himmel. Einzig die Pupillen in den weit aufgerissenen Affenaugen rucken hin und her und scannen das Firmament nach der tödlichen Gefahr ab. Beim Klettern, beim Lausen, ja selbst bei der Paarung stellen sie sich alle Augenblicke tot. Was ist denn das für ein Leben, hatte ich damals gedacht, wenn sogar der Sex davon bedroht wird, dass sich jederzeit Adlerklauen in den Rücken der einander Liebenden bohren könnten. Wenn dann allerdings der Vogel zuschlägt, haben sie trotz ihrer lebenslangen Überwachungspanik keinerlei Chance, lebend davonzukommen.

Hoch oben kreist der Greifvogel und beobachtet die Äffchen tief unter sich in den Wipfeln. Wie ein Gott schwebt er am wolkenlosen Himmel, majestätisch und unantastbar, außerhalb ihrer Welt. Seine Augen sehen alles, was sie tun. All ihre Geschicklichkeit und Aufmerksamkeit ist völlig überflüssig, wenn der Jäger auf sie niedersaust, so erbarmungslos und pfeilschnell bricht er durch die Blätter. Mein kleiner Sohn und ich waren regelrecht erschüttert, als der schreiende Affe, wie ein kleiner Mensch mit den Armen rudernd und mit von Todesangst verzerrtem Gesichtchen, vom Greifvogel entführt, zu einer Astgabel gebracht und mit einem gezielten Schnabelhacker ins Genick getötet wurde.

Tage- und nächtelang wurde ich überfallartig von diesem Bild heimgesucht. Ebenso ansatzlos, wie die Adler niederstießen, hieb nun unvermittelt die Erinnerung an den Affenmord auf mich ein. Die Moral dieser Geschichte konnte eigentlich nur diejenige sein, keine Lebenszeit damit zu verplempern, sich auch nur im Geringsten über irgendetwas Sorgen zu machen.

Auch war mir in Berlin etwas aufgefallen, und seither beobachtete ich es ständig: Viele in dieser Stadt, egal welchen Alters, egal welcher Herkunft, egal zu welcher Uhrzeit, schüttelten ununterbrochen den Kopf. Dieses unaufhörliche Kopfschütteln, dieser Empörungsparkinson, schien alle zu ergreifen, die sich länger dort aufhielten. Jeder war in seiner winzigen Welt zu einem Wackeldackel der Entrüstung geschrumpft. Wien dagegen war hoffnungslos nostalgisch und überschaubar, politisch verkommen und durch und durch verlogen, aber immerhin amüsant. Das lag mir offenbar näher.

So wie der Schlaganfall in Wien mein Sprachzentrum lahmgelegt hatte, so legte die Stadt Berlin mein Schreibzentrum lahm. Mein mich schon seit Kindheitstagen plagender Zwang, alles anzuknabbern, hatte sich in Berlin mit Wucht zurückgemeldet. Die Bügel zweier Brillen hatte ich bis auf den Metalldraht abgekaut, und auch mein Portemonnaie sah aus, als hätte sich ausgiebig ein Nagetier damit beschäftigt. Es war mehrmals vorgekommen, dass ich in einem Café in Charlottenburg oder Schöneberg, in Moabit oder Kreuzberg gesessen hatte und nach Stunden kein einziges Wort geschrieben, dafür aber einen ganzen Bleistift weggemümmelt hatte.

Dabei hatte ich viel zu erzählen. Ich wollte mich zurück ins Theater schreiben, mir meine Theaterbegeisterung schreibend zurückerobern und hatte unzählige Begebenheiten bereits in Stichworten notiert. Von meiner ersten Rolle am Theater in Ulm als Baghira wollte ich berichten, die in einer schwarzsamtigen Katastrophe geendet war, von Ariel, dem Luftgeist, der in einem Fahrstuhl stecken blieb, und von mir als onanierendem Mönch in Dortmund. Ich wollte über Scham schreiben. Nicht Schuld und Sühne sollte das Buch heißen, sondern: Scham und Bühne.

Nicht erzählte Geschichten, wurde mir klar, können sich entzünden und zu einer lebensbedrohlichen poetischen Sepsis führen.

Auch wollte ich von meinem Berliner Leben berichten, von meinen hilflosen Anstrengungen, heimisch zu werden in dieser Stadt, die immerzu rief: »Was willst du eigentlich hier? Du hast hier nichts verloren!« Ich wollte erzählen von der merkwürdigen Aneinanderreihung und Überlappung der zig Katastrophen, die sich, seitdem ich mit Sophie und unserem Sohn, wie man in Wien sagt, »nach Berlin übersiedelt« war, ereignet hatten. Sophie versuchte, mich für die Stadt zu begeistern, blühte auf im neuen Umfeld, doch ich wurde von Tag zu Tag mürrischer. Ich musste weg aus dieser Stadt, musste auch weg von meiner Familie, ja ich wollte mich selbst wie einen tiefsitzenden Splitter aus meinem Umfeld herausziehen. Ich wollte aufs Land zu meiner Mutter, ganz allein, nur sie und ich, um mich dort einer strikten selbstverordneten Kur zu unterziehen: jeden Tag vier Stunden schreiben, von neun bis eins, Mittagspause und dann drei Stunden Gartenarbeit auf dem riesigen Grundstück, anschließend eine Stunde laufen oder schwimmen, totaler Handyentzug, Whisky trinken und lesen. Endlich wieder lesen. Denn ich hatte nicht nur meine Schreibfreude eingebüßt, sondern auch meine Leseleidenschaft war durch die letzten Jahre arg ramponiert worden. Ein sich jäh ausbreitendes und wucherndes Desinteresse an geistigen Dingen hatte mich ergriffen. Kaum ein Buch, das ich zu Ende las, kaum ein Theaterstück, das zu verpassen ich bedauerte, kaum ein Film, der es vermochte, mich von der Couch zu bugsieren. Es ekelte mich an, mit welcher Geschicklichkeit ich mein Handy bedienen konnte, wie viel Lebenszeit ich mit diesem obszön glatten Gerät verbrachte. So ging es nicht weiter, keinen einzigen Tag länger, begriff ich, und da rief ich meine Mutter an.

»Mama«, sagte ich zu ihr, »Überraschung! Ich komme morgen zu dir aufs Land. Ich möchte mich besser um dich kümmern, dir im Garten helfen, versuchen zu schreiben und«, ich bemühte mich, es verheißungsvoll klingen zu lassen, »wahrscheinlich bleibe ich sogar länger.«

Mutter isst

Als der Zug im Bahnhof einfuhr, sah ich meine Mutter bereits auf dem Bahnsteig stehen, lässig an ein Geländer gelehnt. Sie aß etwas, beherzt biss sie ab, trug ein leichtes Sommerkleid, Fähnchen nennt sie diese, und war braun gebrannt wie eh und je. Niemand wäre jemals darauf gekommen, dass sie bereits sechsundachtzig war. Dreißig Jahre älter als ich. Als sie so alt war wie ich jetzt, war ich sechsundzwanzig. Ich habe mit diesem Sechsundzwanzigjährigen nicht mehr viel gemein, aber meine Mutter scheint mir unverändert. Der Fahrtwind des einfahrenden Zuges wirbelte in den leichten Stoff ihres Kleides hinein. Ich stieg aus, sie sah mich, und wir gingen aufeinander zu. Sie kaute und schluckte, wischte sich mit einer Serviette über den Mund, und als wir uns umarmten, hielt sie ein durchgefettetes Papier von uns weg. »Was isst du denn da? Das riecht ja heftig.« »Der Döner hier ist köstlich«, meine Mutter wischte sich mit der Serviette über den Mund, »aber zu viel. Dass der Zug so pünktlich kommt, ist ja auch eher ungewöhnlich. Damit war nicht zu rechnen. Ich hatte gehofft, dass ich noch in Ruhe aufessen kann. Willst du mal beißen?« Sie hielt mir den Döner vor das Gesicht und wedelte damit herum, als würde er so schmackhafter. »Machst du das öfter?«, fragte ich erfreut. »Alleine am Bahnhof einen Döner essen?« »Na klar! Immer, wenn ich jemanden abhole oder hinbringe. Bringen ist allerdings viel besser. Da setze ich mich dann auf eine Bank und trinke ein Bier dazu, und meistens bin ich ja auch heilfroh, wenn jemand wieder weg ist!« Wir umarmten uns so, wie wir uns stets aufgrund des enormen Größenunterschieds umarmten. Meine Mutter legte ihren Kopf auf meine Brust und verharrte bewegungslos für einen innigen Augenblick, als würde sie mein Herz abhorchen. Ihr Haar kitzelte unter meinem Kinn. Gab es das sonst noch irgendwo im Tierreich, dass männlicher Nachwuchs derart die Mütter überragte? Es gibt Fotos von mir und meinen beiden Brüdern, auf denen drei Männer von ein Meter neunzig um eine kleingewachsene zierliche Frau gruppiert sind und es kaum möglich scheint, dass diese Riesen ihre Kinder sein könnten. Der Kopf meiner Mutter, ihr Haar unter meinem Kinn. Ich zog meinen orangen Rollkoffer Richtung Auto über den Parkplatz. Meine Mutter war an mir vorbeigeeilt, drehte sich um und rief: »Nun mach mal, mein lieber Sohn, ich hab noch eine Verabredung.« Den nur zur Hälfte gegessenen Döner wickelte sie in die fettige Serviette ein und legte ihn nach dem Einsteigen neben dem Schaltknüppel ab. Da sie nicht sehr groß ist, stapelt sich meine Mutter stets mehrere Kissen auf den Fahrersitz. Jahrzehntelang hatte sie sich nicht angeschnallt, und erst, als es keine Modelle mehr ohne Warnsignale gab, missmutig damit angefangen. Gurte und meine Mutter hatten schon immer auf Kriegsfuß gestanden. Alle paar Minuten rupfte sie sich diesen von der Brust und holte demonstrativ tief Luft, um alle Mitfahrenden auf das ihr auferlegte Gurtmartyrium aufmerksam zu machen. Meine Mutter fuhr schnell und kannte die Strecke gut, so gut, dass sie, wie ich es sonst nur aus Filmen kannte, viel zu lang zu mir herübersah. »Du siehst aber ganz schön mitgenommen aus, lieber Sohn, ganz blass und ernsthaft. Ich werde dich gut aufpäppeln, und im Garten gibt es wahnsinnig viel zu tun. Die grüne Hölle wartet bereits auf dich.« Wir sausten im roten Kleinwagen über die Landstraße, und ich wurde von ihrem rasanten Fahrstil hin und her geschaukelt. »Was sagt denn deine Familie dazu, dass du so ganz allein zu mir aufs Land kommst?« »Die sind heilfroh, dass sie mich los sind. Ich gehe allen schrecklich auf die Nerven. Ich hab mich schlimm benommen. Erzähle ich dir später.« Ich schwieg eine sanft geschwungene Kurve lang. »Ich bin nicht gut beieinander, Mama.« Welche Auswirkungen es haben würde, das Wort Mama auszusprechen, hatte ich nicht geahnt. Es machte mich schlagartig wehrlos. Die zwei Ms und die zwei As sind wohl die älteste Formel, um lang zurückgehaltene Tränen zu lösen. Die Ms summen in der Nase und den Lippen, die As sind Klagelaute, öffnen die Kehle, und los geht es. Ich ließ mich nach vorne auf das Handschuhfach sinken und schluchzte: »Es ist alles so beschissen, Mama, so unendlich beschissen. Diese ganze Zeit ist so unfassbar mühsam. Nichts passt mehr zusammen. Alles knirscht. Jeder einzelne Tag. Ich hab mich danebenbenommen. Ich hab was Schlimmes gemacht. Ich hasse mich!« Meine Mutter beschleunigte und zupfte mir etwas von der Schulter. »Ach, mein lieber Sohn, das klingt ja dramatisch. Jetzt bist du ja da. Wir gehen heute noch schwimmen. Das wird dich erfrischen. Es gibt nur wenige Feuerquallen dieses Jahr, und ich hab schon Kortison für dich besorgt.« Sie streichelte meine Schulter, sah zu mir herüber und drückte das Gaspedal durch. Das kleine Auto erschrak, legte sich zittrig in die Kurven, wodurch der Restdöner mehr und mehr zu riechen begann. Die Fliehkräfte schienen den Gestank zu ermuntern, sich weiter auszubreiten. Ich hatte beim Umsteigen in Kiel, meinen Cholesterinwerten zum Trotz, aus reiner Nordnostalgie eine riesige Puddingbrezel gegessen. Der Kummer und der Döner, der Pudding und die Kurven, der Gurt, das starke Parfüm meiner Mutter, welches auch das ihrer Mutter, meiner Großmutter, gewesen war – Shalimar –, drehten mir den Magen um. »Mama«, rief ich schluckend, »bitte halt an. Mir wird plötzlich so komisch.« »Komisch? Wovon denn komisch?« »Bitte halt an. Schnell.« »Wo denn? Was machst du denn für Geräusche? Warte, gleich.« Mit viel zu hoher Geschwindigkeit bog sie rechtwinkelig in einen Holperweg ein. Ich hüpfte im Sitz auf und ab, und das Schlaglochballett gab mir den Rest. Der Döner sprang mir auf die Füße. »Halt an!«, schrie ich. »Warte, gleich kannst du raus!«, rief sie zurück, bretterte aber völlig unbeeindruckt weiter über die Piste, Staub wirbelte vom Feldweg auf. »Was tust du denn, Mama?« Ich hielt mir beide Handflächen vor den Mund und versuchte, durch Druck den drohenden Schwall niederzupressen, einen Riegel in meiner Kehle zuzuschieben. Doch es war zu spät. Ich kurbelte die Scheibe hinunter, hielt meinen Kopf aus dem Fenster und übergab mich. Meine Mutter rief: »Um Gottes willen!«, und fuhr Schlangenlinien, um mehreren Schlaglöchern auszuweichen. Das Erbrochene flog teilweise davon, teilweise sauste es vom Gegenwind getrieben über den roten Lack. Ich brüllte: »Stopp! Stopp jetzt!«, und meine Mutter machte eine Vollbremsung, die uns beide katapultartig nach vorne warf. Ich öffnete die Beifahrertür und wankte ein Stück den Feldweg entlang vom Auto weg, ging in die Hocke und übergab mich abermals. Sie kam zu mir, stand neben mir, bewegungslos, und ich spürte ihren Blick im Genick. Ich sah, wie sich ihre rot lackierten Fußnägel in den eleganten hochhackigen Sommersandalen zu Krallen krümmten. Da legte sie mir die Hand auf den Rücken. »Geht’s?« Ich atmete tief ein und aus, gegen die Magenkrämpfe an. »Du hättest doch einfach anhalten können«, stöhnte ich entkräftet. »Es hat so geholpert und gestaubt. Tut mir leid.« »Was?« »Na, dass ich da immer weitergefahren bin.« »Ja, aber warum denn nur, Mama? Die Frage ist doch: Warum?« »Keine Ahnung«, sagte sie heiter, »ich dachte, es kann so schlimm nicht sein.« Als ich aufsah, erstreckte sich vor mir ein Kornfeld. Es war eine wohltuend überschaubare Angelegenheit. Die sommerlich goldgelbe Weite und der blaue Himmel mit den imposanten Haufenwolken. Heimat aus nur drei Zutaten. »Wenn es dir besser geht, würde ich gerne weiterfahren. Hetz dich nicht, ich finde es schön hier, aber ich bin ein bisschen knapp dran.« »Geht gleich wieder, Mama. Hättest du vielleicht einen Schluck Wasser für mich?« »Wasser? Ich trinke kein Wasser. Was ihr immer alle mit diesem permanenten Wassertrinken habt.« »Wo willst du eigentlich so dringend hin?« »Ich muss noch Noten abholen. Ich hab am Sonntag mein Sommerfest der Kantorei. Zwanzig alte Damen kommen da.« Meine Mutter half mir auf, kraftvoll und bestimmt, und ich schlingerte zurück zum Wagen. Plötzlich lachte sie los. »Du lieber Himmel! Wie du aussiehst! Schwarz angezogen und so käseblass. Genauso stelle ich mir den Tod vor, wenn er mich holen kommt. Fehlt nur noch die Sense.« Als ich mich wieder gesetzt hatte, wendete sie nicht etwa auf dem Feldweg, sondern fuhr mit aufjaulendem Motor im Rückwärtsgang auf die Hauptstraße zu. Ein Auto kam mit hoher Geschwindigkeit näher, dennoch schnellte meine Mutter rückwärts vom Feldweg auf die Straße hinaus, schaltete ruckartig in den Vorwärtsgang und sagte, während der Fahrer hinter uns scharf abbremsen musste und wutentbrannt hupte: »Tja, manchmal muss man eben flott sein.« Nach nur wenigen Metern roch ich bereits wieder den Döner zwischen meinen Schuhen. Ich nahm ihn mit spitzen Fingern vom Boden und schleuderte ihn aus dem Fenster, wobei mir ein wenig Dönersoße auf die Hose tropfte. Hinter uns wurde abermals mit Nachdruck die Hupe betätigt. Ich drehte mich um und sah einen Mann, der sich wie wild mit dem Zeigefinger an die Stirn hämmerte. Meine Mutter blickte bereits wieder ewig lange zu mir herüber, was mich mehr und mehr nervös machte, und schüttelte den Kopf über die entsorgte Köstlichkeit. »Sag mal, hast du da etwa gerade meinen Döner aus dem Fenster geworfen?« »Hab ich, Mama, ja das hab ich. Der lag auf der Fußmatte.« Sie machte ein bekümmertes Gesicht, zog wie ein trauriger Clown die Mundwinkel nach unten: »Schon schade«, beklagte sie sich, »ich hatte eigentlich noch Hunger.« »Mein Gott, Mama«, rief ich ängstlich, »würdest du bitte mal auf die Straße gucken und nicht andauernd zu mir.« »Ach weißt du«, säuselte sie, »ich hab dich so lange nicht gesehen. Du bist mir ganz fremd geworden.« »Zu Hause kannst du mich in aller Ruhe betrachten, falls wir da lebend ankommen sollten. Versprochen.« »Keine Zeit. Ich lasse dich nur kurz raus und muss dann gleich weiter.« Wir fuhren durch die Landschaft, durch das hügelige Angeln. »Gab es nicht mal einen Dr. Döhner, als ich klein war?«, fragte ich. »Na selbstverständlich. Dr. Döhner. Der war jahrelang der Leiter der Erwachsenen-Psychiatrie. Ein guter Freund deines Vaters. Wie kommst du denn jetzt auf den?« »Na wegen dem Gestank.« »Was meinst du?« Meine Mutter mochte es nicht, wenn sie etwas nicht augenblicklich begriff. »Na, dein Lieblingsessen vom Bahnhofsimbiss.« »Du meine Güte!«, stöhnte sie. »Die schreibt man doch völlig verschieden: Döner und Döhner.« »Klingen aber gleich.« »Ich dachte, deine Legasthenie hätte sich gebessert. Dr. Döhner schreibt man mit h.« Ich grinste vor mich hin, berührte nur mit den Schuhspitzen die Fußmatte, in deren Rauten sich Fleischsaft gesammelt hatte. Ich verstellte meine Stimme: »›Guten Tag, Dr. Döhner! Was darf’s denn heute sein?‹ ›Lassen Sie mich kurz überlegen: Ich nehm heut mal nen Döner.‹ ›Kommt sofort, Herr Dr. Döhner.‹« Meine Mutter reagierte lange nicht, dann sagte sie trocken: »Na, dir scheint es ja schon wieder besser zu gehen«, und überholte in einer viel zu engen Kurve einen staubenden Mähdrescher. Ich kniff die Augen zusammen ob des waghalsigen Manövers. Ich hatte allmählich genug von dieser Mutter-und-Sohn-Rallye. »Was ist größer als die Freiheitsstatue?«, fragte ich sie und wartete die Antwort nicht ab. »Dein Schutzengel, Mama. Du fährst wie eine besengte Sau.« »Ach was, ich kenn die Strecke so gut. Da kommt selten einer. Und außerdem heißt es nicht ›besengte Sau‹, sondern ›gesengte Sau‹, mein lieber Schriftstellersohn.« Wir bogen in die Sackgasse ein, an deren Ende unser Häuschen lag. In dieses Sträßchen einzubiegen, stimmte mich immer wieder aufs Neue glücklich. »Schau mal da«, forderte mich meine Mutter auf. »Bauer Mommsen hat eine Blumenwiese gesät. Seine Kühe mussten alle geschlachtet werden, die hatten einen Pilz am Euter. Kornblumen und Sonnenblumen. Wunderschön. Blau, Gelb.« Wir kamen an der Stelle vorbei, wo man weit über eine Wiese schauen konnte und jeder aus der Familie etwas langsamer fuhr, um nach Rehen Ausschau zu halten. Sehr verlässlich ästen sie dort, und so auch heute. Eine Ricke mit ihrem nicht mehr ganz jungen Kitz. Wir erreichten unser Haus. Das erst letztes Jahr frisch gedeckte Reetdach, das hell gestrahlt hatte, war bereits wieder ergraut. »Komm, steig aus.« »Halt doch bitte ganz kurz an.« »Steig aus, steig aus. Ich muss weiter.« Wie gut ich das kannte. Schon immer hatte sich meine Mutter schwer damit getan, für jemanden, der einsteigen oder aussteigen wollte, den Wagen kurz vollkommen zum Stehen zu bringen. Egal ob sie mich zum Kindergarten gebracht oder von der Schule abgeholt hatte, immer war ich in das oder aus dem langsam rollenden Fahrzeug gesprungen. So auch heute. Ich lief im Schritttempo hinter dem Wagen her, öffnete den Kofferraum und wuchtete mein Gepäckstück heraus. Sobald ich die Klappe zuschlug, stieg meine Mutter aufs Gas und rief: »Um sechs gibt es Whisky, und um sieben fahren wir ans Meer, dann ist es schön leer.«

Ich ließ meinen Koffer im Hof stehen, da es mir zu mühsam war, ihn über den Kies zu tragen, ging in den Garten und legte mich auf eine der Liegen. Jetzt, in diesem Augenblick, dachte ich, hast du die Stadt, hast du das verhasste Berlin wirklich hinter dir gelassen. Unweit von meinem Liegeplatz war am Stamm eines Kirschbaumes eine metallene Apparatur angebracht, in der eine mehrfach durchlöcherte Zielscheibe steckte, wie ich sie vom Luftgewehrschießen auf Jahrmärkten kannte. Seltsam, dachte ich, während ich mich streckte, wer machte hier Schießübungen, und warum?

Ich wischte mir mit der Hand die Stirn glatt, die sich oft unbemerkt in Falten legte, und drückte mir die Augenlider zu. Nun war ich tatsächlich angekommen. Endlich. Auf dem Land. Bei meiner Mutter.

Mutter taucht

Geweckt wurde ich dadurch, dass meine Mutter neben meinem Ohr die Eiswürfel im Whiskyglas aneinanderklackern ließ. »Oh, ich bin eingeschlafen. Ich bin immer so müde. Weiß gar nicht, warum.« Sie hatte mir, ohne dass ich es gemerkt hatte, Schuhe und Socken ausgezogen und eine Wolldecke über mir ausgebreitet. »Komm, müder Sohn, wir gehen zum Steg. Es ist Whiskyzeit.«

Während wir, einer Familientradition treu ergeben, um achtzehn Uhr am Steg unser Getränk zu uns nahmen, sprach sie schnell und freudig über allerlei nicht länger aufschiebbare Arbeiten. So wie es mir verlässlich zu ihren Lebzeiten bei meinen Großeltern in München ergangen war, so verlässlich erging es mir auch bei meiner Mutter. Nur äußerst selten verspürte ich in Berlin die Lust, einen Whisky zu trinken. Aber sobald ich meiner Mutter auf dem Steg gegenübersaß und sich das Abendlicht in der goldgelben Flüssigkeit fing, war es das beste und einzige aller Getränke. Mein Magen wunderte sich zwar kurz, dass ich ihn, den bisherigen Ereignissen Rechnung tragend, nicht mit Kamillentee beruhigte, gab seinen Widerstand aber relativ rasch auf und entspannte sich. »Auf deine Ankunft. Prosit.«

Hier eine bruchstückhafte Zusammenfassung des darauffolgenden Begrüßungsmonologes meiner Mutter:

»Sieh dir das an, die Gänse haben den ganzen Steg vollgekackt. Wenn das trocknet, braucht man einen Spachtel, um das abzukratzen. Den Schilfstreifen würde ich gerne wegnehmen, damit man vom Haus aus die Wasserfläche sehen kann. Mein Gott, wie rasant dieser Teich zuwächst. Die Jäger waren da und haben versucht, die Marderhunde zu erwischen. Diese Biester fressen mir immer die Gelege der Gänse auf. Das ist nachts ein Höllengeschrei, wenn die kommen, um sich die Eier zu holen. Furchtbare Räuber sind die. Ich bin im Nachthemd raus, um den Gänsen zu helfen, aber da waren die Nester schon wieder leer. Du weißt ja, ich hab hier auf der Wiese seit Jahren immer die gleichen drei Graugänse. Eine Ménage-à-trois. Toll, aber die streiten sich ununterbrochen. Diese Marderhunde können ja auch schwimmen. Die sieht man fast nie. Aber neulich hab ich einen überrascht. Der war total ungepflegt und sah aus wie ein richtiger Verbrecher. Ein zotteliger Kleinkrimineller. Mit frechen Augen hat der mich angegrinst und sich in den Teich gestürzt. Die Jäger haben zwei gefangen. Lebend. Und weißt du, was der alte Mommsen mir gesagt hat, als ich ihn gefragt habe, was sie mit denen machen wollen? Er hat gesagt – der ist ja auch Polizist –, er wollte die mit dem Revolver erschießen, aber die beiden hätten ihn so lieb aus ihren braunen Knopfaugen angeguckt, dass er es nicht übers Herz gebracht habe. Im Auto hat er sie fünfzig Kilometer weggefahren und freigelassen. Jetzt hoffe ich, dass sie nicht zurückfinden. Denn die haben es natürlich schön hier bei mir. Mit den Fischen, den vielen Mäusen und Fröschen, und dann auch noch Gänseeier. Und Kormorane kommen her, immer ganz früh am Morgen. Wenn ich noch schlafe. Das wissen die genau, diese Frühaufsteher. Noch vor dem Reiher kommen die. Aber da hab ich mir jetzt was überlegt. Ich hab mir ein Luftgewehr bei Amazon bestellt. Die werden sich wundern!« Es war unmöglich, meine Mutter zu unterbrechen. Man musste wie neben einem fahrenden Zug herlaufen, Tempo aufnehmen und versuchen, beschleunigte Sätze in ihren Redefluss zu werfen. »Ich hab die Zielscheibe schon gesehen!«, schnellte ich dazwischen. »Bist du wahnsinnig geworden, Mama. Das kannst du nicht machen! Die stehen unter Naturschutz. Das ist streng verboten. Freu dich, dass du Kormorane hier überhaupt siehst.« »Wieso soll ich mich da freuen? Alle hassen die. Die Fischer haben kaum noch was in ihren Netzen. Und mir holen sie die Graskarpfen aus dem Teich.« Meine Mutter setzte ihre schönste Unschuldsmiene auf und prostete mir zu. »Ich übe schon fleißig mit dem Luftgewehr. Ich will die ja auch nur ein bisschen erschrecken. Denen auflauern und dann in ihre Richtung schießen, damit sie sich woanders wohler fühlen.«

Gegen sieben fuhren wir ans Meer. Noch vor wenigen Jahren war die Wiese mit dem Imbisswagen ein gemächlicher Ort, ja das, was man einen Geheimtipp nannte, gewesen. Ich kannte diesen Strand schon seit Kindertagen. Die beiden Männer, die den Imbiss betrieben, taten dies schon seit über dreißig Jahren. Es waren Iraner, ein Brüderpaar, die, wenn es nach Strandtag aussah, jeden Morgen mit ihrem Wagen aus Flensburg kamen. Es waren nur noch wenige Autos da, und auch bei der Einfahrt musste man nach achtzehn Uhr nicht mehr zahlen, was meine Mutter immer unverhältnismäßig freute. Diese drei gesparten Euro versetzten sie verlässlich in Hochstimmung. »Oh, schau mal, was für ein Glück. Wir müssen nicht mehr zahlen. Wie schön, wie schön.« Sie winkte den Imbissbrüdern zu und rief: »Bis gleich!« Beide winkten zurück. »Wieso bis gleich?«, fragte ich. »Ach, ich esse nach dem Schwimmen so gerne eine Currywurst. Die beiden machen die beste Currywurst der Welt!« »Also so langsam mache ich mir über deine Ernährungsangewohnheiten Sorgen, liebste Mutter. Döner am Nachmittag, Currywurst am Abend.« Sie rieb sich den Bauch und verdrehte die Augen. »Schmeckt sooo gut!« Wir gingen zum Meer hinunter. Man sah dem zerwühlten Strand voller Spuren, flach gelegenen, handtuchgroßen Abdrücken und Burgen an, dass er einen intensiven Arbeitstag hinter sich hatte. Der Sand machte einen erschöpften Eindruck auf mich, und auch das Meer schien mir müde zu sein. Seit Tagen hatte ein ablandiger Wind das Wasser fortgedrückt. Die Ostsee in diesem Küstenabschnitt war ein wandlungsfähiges Gewässer. Von trostloser, eiskalter Dümpelsee bis hin zu karibisch türkisem Traum hatte sie so einiges im Meeresrepertoire. »Komm, wir gehen ein Stück«, entschied meine Mutter und stapfte los. »Die Leute sind so faul. Fallen am liebsten direkt aus dem Auto ins Wasser. Gut für uns.« »Aber nicht bis zum FKK-Strand, oder?« »Seit wann bist du denn so verklemmt? Keine Sorge, lieber Sohn, ich werde dir meinen nackten Anblick ersparen.« Wir zogen uns um, und meine Mutter lief rank und schlank ins Meer hinein, tauchte und schwamm auf und davon. Nach wenigen Minuten war sie schon jenseits der Bojen, die den vom DLRG überwachten Teil markierten. Ich ging bis zu den Knien hinein und hielt nach Feuerquallen Ausschau. Mit staksigen Beinen schritt ich wasservogelig ins Tiefere. Da entdeckte ich bereits die erste Qualle, als bedrohlich rotlila Wolke waberte sie heran. Ich wich aus, nur um ein paar Schritte weiter die nächste und dann eine dritte zu sehen. Es war kein gutes Zeichen meiner Vitalkräfte, dass ich mir sicher war, dass mich die Quallen mit Leichtigkeit würden einkreisen und angreifen können. Ich hielt nach meiner Mutter Ausschau, konnte sie aber in der Weite des Meeres nicht entdecken. Die Sonne verschwand hinter einer Wolke, und die Wasseroberfläche verwandelte sich in ein graues Brett. Jegliche Wärme verschwand aus der Luft. Es war, als wäre die komplette Landschaft in einen Tunnel hineingefahren. Ich fror und trat den Rückzug an. Ohne dass meine Badehose nass geworden war, erreichte ich nach mehrminütigem Quallenslalom das rettende Ufer. Kurz setzte ich mich auf ein Handtuch, aber der käsige Farbton meiner haarigen Beine und die Bauchwulst, die das Badehosenband geschluckt hatte, ernüchterten mich derart, dass ich mich rasch anzog, um meinen betrüblichen Anblick vor mir selbst zu verbergen.

Als meine älteste Tochter noch klein gewesen war, hatte sich eine nie zuvor da gewesene Quallenkatastrophe ereignet. Der Wind hatte sich damals schlagartig gedreht, von ablandig zu auflandig, und Wellen brandeten gegen das Ufer. Das kam nicht oft vor an unserem Strand, und meine Tochter und ich waren ins Meer gestürmt. Ich hatte sie geworfen und ihr immer wieder den entscheidenden Schubs gegeben, um den Wellenkamm zu erwischen und im weißen Kronenschaum meterweit mitgetragen zu werden. Doch dann hatte sie plötzlich schwer zu atmen begonnen, und ich brachte sie ans Ufer. Wir waren beide von Pusteln und Schwellungen übersät. Wir mussten damals ins Krankenhaus fahren und bekamen hohe Kortisondosen gespritzt. Der Wartebereich, der lange Krankenhausgang waren voller verquollener Touristen, überall Kinder, die sich wanden und weinten und aus ihren verbrannten Körpern hinauswollten. In der Zeitung stand tags darauf zu lesen, dass der plötzliche Windwechsel die Feuerquallen überrascht habe und diese nicht schnell genug aus der Brandungszone ins offene Meer hätten zurückwabern können. Die Wellen hatten die Plagegeister samt ihren meterlangen Tentakeln zu Zigtausenden Partikeln zerhäckselt und die Ostsee in eine heimtückische Feuersuppe verwandelt. Der gesamte Küstenabschnitt musste tagelang bei herrlichstem Wetter gesperrt werden. Eine Person allerdings ließ sich von solch läppischen Warnungen den Badespaß nicht verderben: meine Mutter. Schön leer heute, hatte sie damals gesagt und sich in die Brandung geworfen.

Wo war sie nur? Erst nach längerem Absuchen der Meeresoberfläche erspähte ich ihren Kopf. War das das Weiß ihrer Haare? Ihr Hinterkopf? Schwamm sie etwa noch immer weiter hinaus? Richtung Dänemark? Hatte sie das im Griff? Bei ablandigem Wind?

Ich hörte die Gänse, noch bevor ich sie sah. Hunderte Gänse zogen unter aufgeregtem Geschnatter in gestaffelten Linien über den Himmel. Ich fragte mich, was es da eigentlich so Wichtiges zu besprechen gab. Wäre es nicht viel angenehmer, in Stille seine Schwingen auszubreiten und die Vogelperspektive zu genießen? Wozu dieses Geschrei? Gab es Streitigkeiten über das Ziel, die Formation oder die Flughöhe? Sie zogen vorbei, ein gigantischer schimpfender Schwarm, und meine Mutter kam dem Ufer wieder näher. Alle Augenblicke verschwand ihr Kopf, wenn sie abtauchte. Es war, als würde ich einen Haubentaucher beobachten. Jedes Mal war ich überrascht, wenn ihr grauer Schopf die Wasseroberfläche durchstieß, wie weit sie sich unter Wasser von meiner Erwartung entfernt hatte. Als sie dem Meer entstieg, sah sie toll aus. Meine Mutter im Abendlicht als Bond Girl. Sie warf die Haare zurück und wrang sie im Nacken mit den Händen aus. »Ach, oh mein Gott! Das war ja herrlich!«, rief sie, schon von Weitem. »Was für ein Traum dieses Meer ist!« »Du warst ja wahnsinnig weit draußen, Mama, ich hab dich kaum noch gesehen.« »Der Anblick der Küste wird immer schöner, je weiter man rausschwimmt. Ich liebe das, wenn es tief wird, dunkel unter mir, und es im Bauch kribbelt. Warst du etwa gar nicht drinnen?« »Da waren überall Feuerquallen. Die haben mich umzingelt und angegriffen.« »Ach, die sind doch nur vorne.« Schmerzlich nahm ich wahr, wie entgegengesetzt die Aggregatzustände unserer Körper waren. Meine Schlaffheit schienen alle Farben zu meiden, während meine Mutter gut durchblutet und rosig erfrischt geradezu strahlte. Ich sah, dass ihr linker Oberschenkel von einer rot geschwollenen Quaddel überzogen war. »Die haben dich erwischt. Oh nein, du hast dich am Bein verbrannt.« »Ach, das bisschen, das ist gut für die Durchblutung! So, kurz aufwärmen und dann gibt es Currywurst.« Sie streifte den Badeanzug ab, griff ihn mit den Zehen des rechten Fußes und schleuderte ihn in meine Richtung. Ich duckte mich und sie lachte. Daraufhin legte sie sich nackt in die bereits kraftloser werdende Abendsonne, schloss die Augen und gab wohlige Laute von sich, während sie sich im Sand mit dem Mutterpo eine Liegemulde zurechtruckelte. Ich ging zum Meeressaum hinunter und machte einen kleinen Spaziergang, suchte vergeblich nach Donnerkeilen, die ich nie fand, bis ich meine Mutter nach mir rufen hörte. Da sie bereits ein künstliches Knie und eine künstliche Hüfte hatte, bereitete ihr das Aufstehen im Sand Probleme. Aber meine Mutter hatte sich, um nicht auf fremde Hilfe angewiesen zu sein, eine geschickte Methode antrainiert, sich in die Vertikale aufzurappeln. Sie rollte sich auf den Bauch, schob sich in den Vierfüßlerstand, streckte die Knie durch und drückte sich mit einem kräftigen Armschub in die Aufrechte. Dieses Manöver dauerte keine zwei Sekunden und sah eher wie eine Turnübung denn wie das Kompensieren ihrer Einschränkungen aus.

Meine Mutter hatte sich eingecremt, ihr Sommerfähnchen übergeworfen und glänzte so intensiv gebräunt wie eine frisch aus dem Stachelpanzer geplatzte Kastanie. Sie hakte sich bei mir ein, und wir stapften zum Imbiss. Die Imbissbrüder packten bereits zusammen, hatten aber auf meine Mutter gewartet. Auf der großen, von der anhaltenden Dürre vertrockneten Wiese standen nur noch drei Autos. »Ich bitte keine Wurst, Mama. Mir ist immer noch ein bisschen komisch.« »Wie du willst. Du weißt gar nicht, was du verpasst.« »Oh doch! Ich weiß genau, was ich verpasse.« Die Currywurst sah eindrucksvoll aus, zentimeterweise eingeschnitten, brutzelig geplatzt, halb übergossen mit dickflüssiger Soße und mit Unmengen von Currypulver bestäubt. Ganz offensichtlich hatte sich der Nachmittag für die Wurst ein wenig in die Länge gezogen. Der Geruch allein ließ mich Abstand nehmen. »Das Bier ist ja herrlich kalt!«, freute sich meine Mutter. »Ich danke euch.« Die Brüder kamen aus dem Wagen heraus und setzten sich zu uns. Jeder ebenfalls mit einer Dose. Sie stießen mit meiner Mutter an und unterhielten sich mit ihr über das Geschäft. Wie gereizt alle seien im Vergleich zu früher, wie oft sich Touristen beschweren würden, wie enthemmt sie beschimpft würden neuerdings, wenn die Pommes nicht mehr heiß seien. Ein Vater, berichtete der eine der beiden, hätte dreist ein neues Eis gefordert, weil dem Kind seines in den Sand gefallen war. Aller drei lachten und tranken synchron. Ich sah meiner Mutter, der nasse Haarsträhnen über die Sonnenbrille fielen, beim Kauen zu, sah, wenn sie lächelte, das Rot der Currysoße über ihre weißen Zähne rinnen.

Mutter heilt

Vor einer Woche war ich in Berlin sechsundfünfzig geworden, und am Abend bekam ich nachträglich mein Geburtstagsgeschenk. Da ich nie wusste, was ich mir schenken lassen sollte, hatte ich mir von meiner Mutter eine einstündige Fußreflexzonenmassage gewünscht. Schon immer hatte ich die schematischen Abbildungen von Fußsohlen gemocht, auf denen die Zonen des Körpers markiert waren. Meine Mutter hatte neben ihrer Hauptbeschäftigung als Krankengymnastin auch viele Patienten gehabt, die auf ihre massierenden Hände schworen. Ich durfte mich auf die Liege legen, sie setzte sich zu mir und sah sich meine Füße an. Sie rümpfte die Nase: »Na, die sehen ja aus, als würdest du im Wald wohnen, die müssen wir erst einmal waschen.« Sie holte einen Eimer warmes Wasser, Seife und eine Bürste. Niemand außer meiner Mutter fasste derart selbstverständlich meine Füße an. Meine Füße waren Eremiten und fristeten ihr Dasein weltabgewandt in Einsiedeleien von Adidas. »Bevor ich dich behandele, schneide ich dir die Fußnägel. Und die Hornhaut muss auch weg. Du müsstest dir mal so eine Hornhautsocke kaufen. Die ist mit einer ätzenden Salbe getränkt. Die trägst du über Nacht, und morgens kannst du dann alles abziehen, was nicht nach Fuß aussieht.« »Klingt verheißungsvoll.«

Den Kirschbaum, unter dem ich lag, hatte ich, wie so viele andere Bäume auf unserem Grundstück, selbst gepflanzt. Bereits vor über zwanzig Jahren, als im Jahre 2000 der Pachtvertrag von Bauer Mommsen zu Ende gegangen und meine älteste Tochter geboren worden war. Es war eine Zierkirsche. Eine seltene Sorte, die auch in den Gärten von Kyoto zu bestaunen ist. Prunus x yedoensis. Ich sah in das Blattgrün hinauf, zuckte mit den Zehen, wenn es zu sehr kitzelte, und erfreute mich am Moment, dachte: Wie gut. Ich liege hier bei meiner Mutter, die auch schon meine winzigen Kinderfüße gehalten hat, unter einem selbst gepflanzten Kirschbaum. Der Baum war gewachsen, die Füße waren gewachsen, meine Mutter war vielleicht ein wenig kleiner geworden, aber wir waren beide noch da. Ich nach meinem Schlaganfall und sie mit sechsundachtzig Jahren. Beides wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Sie raspelte mir mit dem Hornhauthobel an den Fersen herum, trank zwischendurch große Schlucke Rotwein, bürstete und cremte. »So, nun kann die Behandlung beginnen. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag.« Mit den Daumen drückte sie unterschiedliche Stellen. »Hier ist deine Blase, hier deine Lunge.« Ich war überrascht von ihrer Kraft. Sie hatte die Augen geschlossen, sah träumerisch aus, doch in den Daumen diese ungeheure Kraft. Sie ertastete ein Knötchen unterhalb des großen Zehs und drückte darauf herum. »Was ist da, Mama?« »Das ist der Nacken. Bist du oft verspannt?« »Na klar!« »Auch deine Schilddrüse ist da. Isst du genug Jod?« »Keine Ahnung.« »Vielleicht bekommst du einen Kropf.« »Einen Kropf?«, fragte ich augenblicklich besorgt. »Ich wusste gar nicht, dass es so etwas noch gibt.« Der Schmerz war angenehm, kontinuierlich, und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass sich die Verhärtung unter den kreisenden Daumen meiner Mutter aufzulösen begann und ich gleichzeitig Wärme im Nacken spürte. »Mama, mein Genick wird warm!« »Das ist doch gut. So, hier ist deine Wirbelsäule.« Als sie meine Zehen drückte, sirrten Nervensignale durch den Fuß. Die Behandlung der Zehenzwischenräume war kaum auszuhalten, so sehr kitzelte es. Wir lachten, und ich warf mich hin und her, übertrieb ein wenig und verbarg mein Gesicht theatral in der Armbeuge. Sie fand einen Punkt mittig auf der Fußsohle, da, wo sie sich wölbt, der sehr empfindlich war. »Hm, hm«, murmelte sie versunken, »was ist da los?« Sie drückte stärker, und ein stechender Schmerz ließ mich zusammenzucken. Ich wollte meinen Fuß wegziehen, doch sie griff fester zu und bohrte ihre Daumen in die überempfindliche Stelle hinein. Ich rief: »Ahhhh«, und: »Schluss, Mama, da tut es höllisch weh. Was ist denn da?« »Dein Herz, mein lieber Sohn, da ist dein Herz.« Es kam mir so vor, als würden ihre Daumenkuppen durch die Haut in den Fuß eindringen und direkt meine Nerven zerquetschen. Der ganze Fuß verschwand in diesem Schmerz, und in meiner Brust pochte es wild. »Stopp! Bitte, Mama. Hör auf!« »Ich hab es gleich. Reiß dich zusammen!« Ich warf mich hin und her im mütterlichen Daumenschraubstock. »Du spinnst ja!« Ich rollte mich von der Liege, drehte mich im Gras um die eigene Achse und kam frei. Noch während ich fiel, hatte sie weitergedrückt, und fast hätte ich sie von ihrem Gartenstuhl mitgerissen, so sehr hatte sie sich in meinen Fuß gekrallt. »So, jetzt streck dich mal, mach dich ganz lang und atme ruhig.« Behutsam drehte ich den Fuß im Gelenk, hob die Arme über den Kopf. »Und?«, fragte sie mit liebevoller Stimme, schenkte sich vom Rotwein nach. »Geht’s?« Es war eigenartig, ganz deutlich fühlte ich eine lange vermisste Weite in meiner Brust. Die Luft strömte tiefer, das Herz hatte deutlich mehr Raum und die Rippen erweiterte Zwischenräume. »Oh Gott, Mama, das war ja wie ein Exorzismus. Du hast so viel Kraft in den Fingern.« »Das kommt von der Gartenarbeit und vom Holzhacken. So, jetzt kommt der andere Fuß dran.« Ich zuckte zurück, aber meine Mutter war schneller.

Zum Abendessen gab es Wurst, Käse und Schwarzbrot. Bei meiner Familie in Berlin gab es stets warmes Essen am Abend. Oft drei verschiedene Gerichte, da es unvereinbare Unverträglichkeiten und Vorlieben gab. Mir gefiel die schlichte Variante eigentlich viel besser. »So, mein lieber Sohn, ich werde jetzt noch lesen. Du musst dich alleine beschäftigen. Bekommst du das hin?« Ich war mir nicht ganz sicher, aber nickte. »Ich muss für meinen Literaturkreis noch ein Buch durchbekommen. Gefällt mir gar nicht. Eigentlich wollen alle immer nur noch Kitsch. Kitsch und Krimis.« Sie machte sich auf den Weg zum Bad, stieg die Treppe hoch und sprach dabei weiter. »Nebenher lese ich deshalb etwas von Knut Hamsun: August Weltumsegler. Das ist ganz hervorragend. Ich liebe lange Sätze. Du könntest auch mal versuchen, etwas längere Sätze zu schreiben. So wie Thomas Mann. Oder lies Doderer, das würde deinem Wortschatz wirklich guttun. Morgen erzählst du mir bitte ausführlich, warum es dir nicht gut geht und was da in Berlin vorgefallen ist, dass du mir jetzt hier die Ehre erweist. Auch erwarte ich mir einen ausführlichen Bericht darüber, wie es meinem Enkel und Sophie geht.« Meine Mutter musterte mich mit ratloser Freundlichkeit. »Wenn man dich anguckt, wird man schlagartig unglücklich. Aber jetzt komm erst mal an und schlaf gut. Dein Bett hab ich dir frisch bezogen.« Sie blieb auf dem Treppenabsatz stehen. »Es ist so schön, dass du da bist. Ich stelle mir das oft vor. Ich bin wirklich viel allein. Hin und wieder rede ich mit dir, wenn ich dich vermisse. Wenn ich dann wirklich mit dir spreche, fühlt sich das seltsam an. Bis morgen.«

Mutter backt

Als ich später im Bett lag, in demselben Zimmer, in dem ich schon als Kind gelegen hatte, war ich erfüllt von Verlorenheit, aber doch auch von Geborgenheit. Es war ein schöner, abenteuerlicher Tag gewesen mit meiner Mutter. Mein Fuß schmerzte noch immer, die Stelle war so empfindlich wie ein Wundmal. Doch dieser zentrierte Schmerz tat mir gut. Er war nicht diffus, sondern gebündelt und lokalisierbar. Ich schlief schnell ein, obwohl es noch nicht dunkel war. Nachts wurde ich von einem exotisch enervierenden Vogelruf geweckt. Es klang, als würde der Störenfried darunter leiden, sein ganzes Vogelleben lang nur diesen einen Laut von sich geben zu können. Ich suchte mein Handy, nahm den Vogel mit meiner Bird-App auf und analysierte den Ruf. Zu hundert Prozent Kranich, stand da. Kein schlechter Wert, dachte ich. Noch nie hatte ich bei uns an der Ostsee einen Kranich gesehen oder gehört, und dann gleich zu hundert Prozent. Er schien ganz nah zu sein. Nach einer halben Stunde Dauergetröte raffte ich mich auf, ging in den Garten, klatschte mehrmals in die Hände, und der Kranich verstummte. Es dämmerte bereits, und die Luft war von kaum zu beschreibender Frische. Ein Atemgemisch aus Meer, Gras und Morgen. In Berlin war die Luft oft so verbraucht und abgestanden, als hätte die Stadt seit Wochen ihre Unterhose nicht gewechselt, und meine Wetter-App warnte mich jeden Tag aufs Neue mit dem gleichen Satz: Die Luftqualität ist schlechter als gestern zu diesem Zeitpunkt.

Ich holte mir meine noch warme Bettdecke und mein Kopfkissen aus dem Schlafzimmer und legte mich in den Garten auf die Liege. Das am Horizont aufdämmernde Licht löschte Stern für Stern am Firmament.

Am Morgen meines ersten Tages auf dem Land hatte mir meine Mutter zum Frühstück bayerische Rohrnudeln gebacken. Bereits um sechs Uhr hatte sie den Hefeteig geknetet und mehrmals gehen lassen und dann die in den Händen geformten Teigkugeln nebeneinander in die Kastenform gedrückt und mit Butter bestrichen. Dazu gab es selbst gekochtes Brombeergelee und Filterkaffee. Selbst wenn ich mit hundert Jahren in tiefster geistiger Umnachtung vor mich hinvegetieren sollte, der Geruch und der Geschmack von Rohrnudeln würden mich zurück in meine Kindheit schleudern. Ich kaute und schloss die Augen. Das hatte mit sanftem Erinnern nicht das Geringste zu tun. Es war viel mehr eine brutale Entführung in die Vergangenheit, eine Geruchsgeiselnahme mit Geschmacksdetonationen. Ich zog die Form zu mir herüber und schnappte mir zwei weitere Rohrnudeln, da mich plötzlich wie einst die Angst ergriff, meine Brüder und mein gefräßiger Vater würden mir nichts übrig lassen. Heißhunger überwältigte mich, und ich stopfte mich voll mit warmen luftigen Hefewolken, auf denen die Butter schmolz und sich mit dem Brombeergelee vermischte. »Oh Gott, wie gut die geworden sind, Mama!« Meine Mutter legte mir die Schleswiger Nachrichten hin und zog sich eine leichte Jacke über. »Was ist denn mit deinem Gesicht passiert?«, fragte sie, nahm mein Kinn zwischen ihre kräftigen Finger und drehte meinen Kopf hin und her. »Du bist ja total zerstochen. Warum werde ich eigentlich nie gestochen? Noch nie hatte ich auch nur einen einzigen Mückenstich. Nimm Kortison. Ich muss kurz in den Baumarkt ein paar Dinge besorgen. Spulen für meinen Simser. Soll ich dir eine Latzhose kaufen?« Ich nickte amüsiert, sagte mampfend: »Unbedingt.« »Gut, die haben da gerade fantastische Latzhosen. In allen möglichen Farben. Und Thermohemden. Du musst mal raus aus deiner Berliner Totengräberkluft. Verzeih, lieber Sohn, wenn ich das so offen sage, aber du bist, seitdem du in Berlin lebst, richtig alt geworden. Ich finde, so alt wie heute Morgen hast du noch nie ausgesehen.« »Na danke, Mama. Ich werde immer älter und du immer jünger.« Ich blätterte durch die Zeitung, las verschiedene Artikel, die unisono den baldigen Untergang meiner Heimatstadt Schleswig verkündeten. Das Theater war abgerissen, aber nicht wieder aufgebaut worden, die Kaserne geschlossen, die Zuckerfabrik geschlossen, die Psychiatrie so gut wie aufgelöst. Das einst von meinem Vater verwirklichte Klinikum ebenfalls niedergerissen. Die Bevölkerung war von über dreißigtausend auf knapp über zwanzigtausend geschrumpft, die Einkaufsstraße heruntergewirtschaftet und der denkmalgeschützte Bahnhof zu einer Ruine verkommen. Ich sah auf die Uhr. Es war bereits kurz nach neun, und ich wollte nicht gleich schon am ersten Tag an meinem Schreibvorhaben scheitern. Ich deckte den Tisch ab und setzte mich ans Fenster, sah hinaus in den Garten. Meine Mutter hatte mir in einem Telefonat berichtet, dass die seit Kindheitstagen im Garten stehende Regentonne undicht geworden sei. Damals, als das Fass geliefert worden war, hatte es intensiv nach Whisky gerochen. Und die ganze Familie hatte die Köpfe hineingesteckt. Mein Vater hatte betrunken gespielt, und auch meine Brüder und ich hatten so getan, als würde uns der Alkoholdunst die Sinne vernebeln. Lange Zeit hatte es, wenn man in den Garten kam, wie in einer Destille gerochen. Wir gossen die Beete mit dem Whiskywasser aus der Tonne. »Unser betrunkener Garten« wurde zum geflügelten Wort. Ich dachte über dieses massive Fass nach. Fünfzig Jahre lang hatte es gehalten. Hin und wieder waren der Holzstöpsel für das Spundloch erneuert oder die Metallringe zurechtgehämmert worden, aber es hatte zu unser aller Erstaunen nie geleckt. Meine Mutter hatte berichtet, dass es mittlerweile jedoch völlig unberechenbar geworden sei. Nach einem Regenguss sei das Fass mehrere Stunden randvoll, würde sich dann aber schlagartig wieder entleeren. Das einst dionysische Whiskyfass war zum Pflegefall geworden, das das Wasser nicht mehr halten konnte. Sie würde das Fass demnächst verbrennen, kündigte sie an. Wer sich derart unzuverlässig verhielt, habe in ihrem Garten nichts verloren. In den nächsten Tagen würde ich einen letzten Versuch starten, das Fass zu retten. Ich klappte den Computer auf. Ich hatte mir vorgenommen, selbst wenn ich nichts schreiben würde, vor dem Computer auszuharren und die Zeit notfalls einfach abzusitzen. Vielleicht würde ich ja durch die Simulation von Arbeit in tatsächliche Arbeit hineinfinden. Ich hatte gelesen, dass Menschen, die sich vier Wochen lang vorstellen, tief zu tauchen, beim realen Versuch doppelt so weit hinabzugleiten vermögen wie diejenigen, die unvorbereitet ins Wasser hopsen. Ganz nah an diesen Überlegungen lag noch eine andere Frage, die ich mir seit Jahren stellte. Starb es sich leichter, wenn man zeitlebens viel an den Tod gedacht hatte? Würde ich dereinst für meine obsessiven Todesgedanken und das Jahrzehnte währende Totengedenken mit einem sanften Tod belohnt werden? Wohl kaum.

Beim Durchstöbern der Schreibtischschubladen fand ich zwischen einem Haufen abgelegter Blätter und desaströsen Schulzeugnissen einen Text von mir, den ich mit ungefähr neunzehn geschrieben hatte. Ich las ihn und war überrascht, da es eine kleine Parabel war und keine autobiografische Selbstbespiegelung:

Es gab einmal ein Kloster, dessen Mönche seit Hunderten von Jahren hauchzarte Porzellangefäße fertigten, deren Dünnwandigkeit das Licht durchscheinen ließ. Immer weiter hatten die Mönche ihr Können verfeinert, und bis heute ist es vollkommen rätselhaft, wie derart zerbrechliche Gefäße überhaupt geformt, geschweige denn gebrannt werden konnten. Es wurden, was etwas unheimlich ist, Spuren von Knochenmehl in der Textur gefunden, wohl auch pulverisierte menschliche Gebeine. Durch kriegerische Auseinandersetzungen wurde das Kloster von wichtigen Handelsrouten abgeschnitten. Bestimmte Quarze und andere unverzichtbare Bestandteile konnten nicht mehr geliefert werden, und die Keramikproduktion brach zusammen. Da aber das gesamte Leben des Klosters durch Hunderte von Arbeitsschritten der Porzellanherstellung strukturiert war, nahmen die Mönche, nach nur wenigen Wochen des Nichtstuns, auch ohne Materialen ihre Arbeit wieder auf. Auch wussten sie wohl, dass sie ohne die tagtägliche Ausübung der Handgriffe im Nu die unerlässliche Geschicklichkeit einbüßen und ihre Muskeln verkümmern würden. Sämtliche Abläufe wurden wieder aufgenommen, und wie eh und je erfüllte Geschäftigkeit die Klostermauern. Unsichtbare Säcke wurden entladen, unsichtbare Quader zerschlagen, nicht vorhandene Pulver gemörsert und Vasen und Schalen ins Nichts geformt. Henkel aus Luft wurden geklebt und die hochempfindlichen Unsichtbarkeiten glasiert und verziert. Es wurden die Öfen gefeuert und mit langen Zangen die durchsichtigen Meisterwerke aus der Asche gezogen. Mit der in den Fingern und Muskeln erinnerten Sorgfalt. Das Kloster geriet mehr und mehr in Vergessenheit, und im Laufe der Jahre verwandelten sich die Tätigkeiten in immer abstraktere Bewegungsabläufe. Wie einst aus der konkreten Darstellung von Tieren und Pflanzen erst Symbole und schließlich Schrift geworden war, so wurden aus den verschiedenen Arbeitsschritten exakte Choreografien und dann immer freiere Tänze. Nur wer der Keramikkunst kundig war, hätte noch immer in den Bewegungen den ein oder anderen Handgriff erkennen können. Das Ansetzen eines Henkels vielleicht, das Abstreifen des Glasurpinsels oder das Zerschlagen einer Vase aufgrund eines minimal missglückten Details. Da nur Männer im abgelegenen Kloster erlaubt waren, gab es keine Nachwuchstöpfer, und die verbliebenen Mönche mussten mehr und mehr Arbeitsbereiche übernehmen, bis schließlich nur noch eine Handvoll greiser Männer übrig blieb. Wieder verschoben sich die Machtverhältnisse, und eine neue Handelsroute fand schließlich auch den Weg zum Kloster. Eine Delegation der neuen Machthaber klopfte an das schwere Tor. Ein letzter prächtig gelaunter Greis öffnete. Der Mönch bat um Nachsicht, die Reisenden nicht bewirten zu können, er habe zu viel zu tun, und tanzte davon.

Mutter hackt Holz

Ich saß vor dem Computer, leichte Übelkeit vom Rohrnudelrekord stieg in mir auf, und vor dem Fenster schaukelten trostlos drei Meisenknödel im Wind. Vielleicht sollte ich gar nicht so sehr auf eine Eingebung hoffen, überlegte ich, nicht darauf warten, dass sich die in Berlin fester und fester zugezogene Schlinge von alleine lösen würde, sondern mit dem Computer in der Hand wie ein Maler mit der Staffelei über das Land ziehen und nach beschreibungswürdigen Objekten Ausschau halten. Vielleicht war es an der Zeit, mir einzugestehen, in einen Lebensabschnitt der Kontemplation geraten zu sein, in dem ich mich in reinen Betrachtungen neu erfinden musste. Ich verließ das Haus und trödelte über das Gelände, den aufgeklappten Laptop wie eine Reuse zum Abfischen der Welt vor mir hertragend. Ich kam an der geöffneten Stalltür vorbei, ging hinein, setzte mich auf eine dort seit Jahren auf ihren Einsatz wartende haarige Drainageschlange, sah mich um und schrieb: