Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

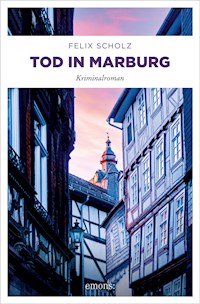

Wenn zwei sich streiten, freuen sich die Lesenden: ein skurriles Ermittlerduo auf Mörderjagd. Ein Foto, drei strahlende Gesichter, im Hintergrund der Marburger Wald. Doch ist unter dem Laub nicht ein weiteres Gesicht zu erkennen – das eines Toten? Bald stellt sich heraus, dass der junge Mann auf dem Bild, dessen Leichnam am Fuß des Spiegelslustturms liegt, ermordet worden ist. Überrascht ist davon allerdings niemand, denn er hatte sich zu Lebzeiten zahlreiche Feinde gemacht. Auf der Suche nach Hinweisen stehen die Kommissare Zassenberg und Momberger vor ihrer größten Herausforderung: Sie müssen ihre Differenzen überwinden, denn nur so haben sie die Chance, dem Täter auf die Spur zu kommen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 431

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Felix Scholz ist studierter Germanist und arbeitet als Lehrer für Integrationskurse in Marburg. Neben vielen Auftritten bei Lesebühnen und Poetry-Slams schreibt er Kinderbücher und Kriminalromane.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2024 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: mauritius images/Jan Wehnert

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-98707-155-3

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.

Für eine Handvoll Euro

1

Nun kam die alte Servierplatte endlich einmal zum Einsatz – allein dafür hatte sich der Abend schon gelohnt. Die aufwendig verzierten Ränder mit dem handgemalten Zwiebelmuster sahen einfach zu hübsch aus, als dass man den ovalen Porzellanteller ein Leben lang im Schrank verstauben lassen konnte. Allerdings war das edle Hochzeitsgeschenk auch zu wertvoll, um es jedes Mal herauszuholen, wenn man gerade eine praktische Unterlage für Ofengemüse brauchte. Nein, diese Platte kam nur zu speziellen Anlässen aus dem Schrank. Und es war ein spezieller Anlass.

Langsam und sorgfältig breitete Bettina Busjäger die dünn geschnittenen Scheiben Kalbfleisch auf dem Teller aus, die sie extra vom Metzger hatte vorbereiten lassen. Sie griff zu der selbst gemachten Thunfischsoße und verteilte sie ganz langsam über dem Fleisch. Ohne den Blick vom Teller zu nehmen, öffnete sie ein Glas Kapern. Mit einer kleinen silbernen Kuchengabel holte sie die dunkelgrünen, salzigen Bällchen aus ihrem Gefängnis und verteilte sie mit mathematischer Präzision auf dem Teller.

»Ich liebe Vitello tonnato«, murmelte sie, ohne sich an jemanden im Raum zu richten. Sie war alleine in der riesigen, blank polierten Küche und hatte sich gänzlich in dem Bild verloren, das die Servierplatte mit dem Gericht darauf bot.

»Was meinst du, Schatz?«, fragte Karsten Busjäger, der gerade durch die Tür gekommen war und die angenehme Einsamkeit durchbrach. Hinter ihm tönte ein Durcheinander verschiedener Stimmen, die sich gegenseitig überlagerten. Als die Tür sich wieder geschlossen hatte, verstummten die Geräusche hinter dicker Eiche und waren nur noch als gedämpftes Rauschen zu vernehmen.

Bettina war kurz erschrocken gewesen, hatte sich aber schnell wieder gefangen. »Schatz!«, kommentierte sie das Eintreten ihres Mannes. »Wie läuft alles?«

»Hervorragend«, antwortete Karsten und schlang beide Arme um seine Frau, die noch immer mit der Feinjustierung der Kapern beschäftigt war. »Allerdings fragen mich alle, wo sich die ungemein hübsche Gastgeberin versteckt hat.«

»Entschuldige!«, sagte Bettina und drehte sich herum. Sie gab Karsten einen Kuss und schlang ihrerseits die Arme um seine breiten Schultern. »Du weißt doch, dass alles perfekt sein muss.«

»Natürlich weiß ich das. Aber zu einer perfekten Party gehört auch meine perfekte Frau.«

»Ich bin gerade fertig«, erklärte Bettina. Sie schnappte sich vorsichtig die Platte mit ihrem Lieblingsgericht darauf. Sie sah ihren Mann von unten an und dann zur Tür. »Wärst du so nett?«

»Natürlich, Schatz!« Er holte gerade aus, um seiner Frau einen sanften Klaps auf den Hintern zu geben, doch Bettina ahnte, was er vorhatte, und warf ihm einen eindeutigen Blick zu.

»Die Platte, Karsten!«, sagte sie mit mahnendem Unterton. »Meine Mutter kann uns keine mehr zur Hochzeit schenken.«

Er nickte verständnisvoll und ging zur Küchentür. Bettinas Mutter war vor einiger Zeit an einem heftigen Schlaganfall gestorben, und die Porzellanmanufaktur gab es auch nicht mehr. Außerdem hatten die beiden natürlich nicht vor, sich noch einmal das Jawort zu geben. Sollte die Platte also zu Bruch gehen, dann wäre die Stimmung im Haus auf Wochen vorbestimmt. Das wussten beide.

Vorsichtig öffnete Karsten seiner Frau die Tür, und schon wurde das Durcheinander der Gespräche wieder intensiver. Im weitläufigen Wohnzimmer unterhielten sich knapp ein Dutzend Menschen, die meisten mit einem Glas Sekt in der Hand und in feinen, wenn auch sommerlich luftigen Zwirn gehüllt.

Die Gäste registrierten gar nicht, dass Bettina noch eine weitere Platte auf den alten Kastanien-Schreibtisch in der Ecke stellte. Die meisten hatten sich schon über die bereits vorhandenen Massen von Antipasti hergemacht, weshalb sie die sorgfältig angerichtete Platte Vitello tonnato unauffällig in das kleine Schlachtfeld schieben konnte, das sie hinterlassen hatten. Mit voller Absicht hatte die Gastgeberin ihr Leibgericht und das Andenken an ihre verstorbene Mutter erst ganz zum Schluss herausgeholt.

Als sie den Teller abgestellt und sichergestellt hatte, dass er nicht vom Tisch fallen konnte, sah sie sich um und atmete einmal tief durch. Bis jetzt war alles gut gegangen, und die meisten Anwesenden schienen sich zu amüsieren. Der größte Teil von ihnen hatte sich um Emily gruppiert, die Tochter der Busjägers. Sie war der Anlass für die Feier, schließlich hatte sie letzte Woche ihren Bachelor in Literaturwissenschaft abgeschlossen.

»Und was macht man damit?«, hörte Bettina jemanden fragen, als sie der Gruppe um ihre Tochter näher kam.

Ganz schlechte Frage, dachte sie, schließlich war sie selbst schon das ein oder andere Mal mit ihrer Tochter über genau dieses Thema aneinandergeraten. Was macht man mit Literaturwissenschaft? Oder anders gefragt: Wie verdient man Geld damit?

Bettina ging zur Kommode, die unter dem Bild der blauen Pferde von Franz Marc stand, das sie beinahe ebenso liebte wie die Servierplatte ihrer Mutter. Auf der Kommode lagen mehrere Flaschen Sekt in einer großen Schüssel mit Eis. Sie schenkte sich ein. Das Glas trank sie auf einen Zug, atmete ein zweites Mal durch und füllte auf.

Mit dem Glas in der Hand ging sie hinüber zu ihrer Tochter und gesellte sich zu der Traube von Menschen, die sie umringte.

»Erst einmal würde ich gerne noch einen Master machen«, erklärte Emily gerade. »Und dann am liebsten in einem Verlag arbeiten. Lektorin wäre super.«

Innerlich verkrampfte Bettina, doch nach außen lächelte sie souverän wie die restlichen Menschen in der Runde. Sie fragte sich, ob andere Menschen aus der Gruppe die Träume von Emily ebenso wenig nachvollziehen konnten wie sie selbst oder ob es die enttäuschten Erwartungen einer Mutter waren, die sie regelmäßig über die Lebensentscheidungen ihrer Tochter grübeln ließen.

Sie sah Emily genauer an, während sie noch einmal an ihrem Sekt nippte. Sie war ihr wie aus dem Gesicht geschnitten: lockiges schwarzes Haar, helle, weiche Haut, schmale Lippen und stechend grüne Augen. Während Bettina jedoch jede Woche mindestens zwei Stunden beim Friseur verbrachte, um ihre wild wuchernden Haare unter Kontrolle bringen zu lassen, ließ Emily ihren Locken einfach freien Lauf. Selbst an diesem wichtigen Abend sah sie aus, als hätte sie den Kopf bei voller Fahrt aus dem Auto gehalten.

»Willst du den Master auch in Marburg machen?«, fragte Emilys Onkel seine ständig grinsende Nichte. »Warum nicht hier bei uns in Frankfurt?«

»Ich weiß noch nicht«, antwortete sie und spielte dabei an einer Strähne herum, die ihr ins Gesicht gefallen war. »Erst einmal möchte ich eine Interrail-Tour machen. Von Portugal nach Kroatien. Danach sehen wir weiter.«

Jedes Mal wenn Emily anfing, von der Reise zu sprechen, zog sich Bettinas Magen zusammen. Zwei Monate mit dem Zug durch Europa, ohne richtige Hotels, ohne Plan, ohne jemanden, der auf sie aufpasste. Ihre Tochter war klein und schmal, die beiden Mitreisenden ebenso. Bettina konnte sich nur zu gut ausmalen, was man im Ausland mit jungen Frauen machte, die alleine auf Reisen waren.

Ein hohes Klirren zog Bettina aus ihren Gedanken zurück in die Realität. Karsten schlug mit einem Löffel gegen sein Sektglas, woraufhin alle Anwesenden ihre Gespräche einstellten und sich wie von unsichtbaren Schnüren gezogen in seine Richtung drehten. Er stand am anderen Ende des Raums neben der breiten Leinwand, die sie für die Party besorgt hatten, und wartete darauf, dass endgültig Ruhe einkehrte.

»Als ich meine Tochter zum ersten Mal in den Armen hielt«, fing er schließlich an, »wusste ich sofort, dass sie etwas Besonderes ist … besonders schleimig!« Auf der Leinwand erschien das Bild eines jungen Karsten Busjäger, der im Kreißsaal ein winziges, noch nicht gewaschenes Baby hielt.

Alle im Raum lachten heiter, und auch Bettina rollte amüsiert mit den Augen. Ihr Mann musste aus allem immer eine kleine Show machen. Zwar mochte sie das an ihm, aber manchmal konnte es auch peinlich werden. In diesem Fall hoffte sie, dass niemand allzu viel Notiz nähme von der knallroten und durchgeschwitzten jungen Mutter im Hintergrund. Auch Emily wandte bereits peinlich berührt den Blick von ihrem Vater ab und schaute auf ihre Füße. Sie mochte es nicht, wenn man sie zum Mittelpunkt des Geschehens machte.

»Doch Emily wurde schnell größer und damit auch die Sorgen ihrer Erzeuger«, fuhr Karsten fort, und das Bild einer sehr jungen Emily mit zwei Gipsbeinen war zu sehen. Wieder lachten alle. Selbst Emily schien von den Erinnerungen an ihren Rollerblade-Unfall amüsiert.

Ihr Vater machte schnell weiter und hakte die wichtigsten Stationen im Leben seiner Tochter ab. Man sah sie mit Schultüte, gewonnenen Pokalen, auf Bühnen, im Urlaub am Strand oder im Schnee und natürlich bei der Abschlussfeier für das Abitur.

Für Bettina fühlte es sich an, als sei der Schulabschluss ihrer Tochter erst ein paar Wochen her. Damals hatten sie eine ähnliche Feier veranstaltet wie an diesem Abend – mit den gleichen Gästen, der gleichen Hintergrundmusik, dem gleichen Essen und natürlich der gleichen Servierplatte, die seitdem kein Tageslicht gesehen hatte. Als Bettina sie nach dieser letzten Party wieder im Schrank verstaut hatte, schien der nächste Anlass noch so weit entfernt. Und doch waren sie nun wieder zusammengekommen, um den ersten akademischen Abschluss ihrer Tochter zu feiern. Ein wenig später als geplant sogar, denn eigentlich hatte Emily zunächst etwas anderes studiert und ein Jahr »verschwendet«, auch wenn dieses Wort immer wieder zu Streitigkeiten innerhalb der Familie führte.

Bettina schlich hinüber zum Vitello tonnato. Zumindest konnte sie jetzt, da die Aufmerksamkeit auf Karsten und die Leinwand gerichtet war, in Ruhe einen Bissen essen. Sie nahm einen kleinen Teller zur Hand und tat sich etwas auf.

»Marburg!«, stöhnte Karsten, als ein Bild der Elisabethkirche auf der Leinwand erschien. »Der Ort, an dem ich meine Tochter verloren habe.« Ironie schwang in seinen Worten mit, und jeder erwartete noch eine Pointe. »Und eine Menge Geld!«, fügte er an und erntete die bisher lautesten Lacher. »Jura war zunächst der Plan. Ganz wie der Papa. Aber so sollte es nicht kommen.« Er machte ein aufgesetzt trauriges Gesicht, und die Gäste unterstützten ihn mit einem übertriebenen »Ohhh …«.

»Nun ist es Literaturwissenschaft geworden«, erläuterte er. »Ganz wie …« Einen Moment später erschien das Gesicht von Marcel Reich-Ranicki auf der Leinwand, allerdings mit den wilden Locken von Emily, die Karsten ein wenig dilettantisch mit Photoshop eingefügt hatte. Das erste Mal erschallte Applaus. Es dauerte eine ganze Weile, bis der Redner fortfahren konnte: »Sei’s drum! Ob nun in meinen oder seinen Fußstapfen. Ich bin sehr stolz auf dich, meine Kleine!«

Er lächelte seine Tochter fröhlich an, und sie lachte zurück. Die beiden hatten sich immer besser verstanden als Emily und Bettina. Vielleicht auch ein Grund dafür, dass ihre Mutter nicht ganz so viel mit der Studienwahl ihrer Tochter anfangen konnte wie Karsten. Sie hatte ganz einfach Angst, dass Emily ein Leben lang auf die finanzielle Unterstützung ihrer Eltern angewiesen sein würde. Ihr Ehemann schien sich darüber überhaupt keine Gedanken zu machen.

Sie stach mit der Gabel in das Kalbfleisch. Es war so zart, dass sie es mit dem Besteckrand zertrennen konnte. Sie führte einen kleinen Happen in den Mund und zerkaute ihn genüsslich.

»Wie dem auch sei …«, fuhr Karsten fort. »In Marburg gibt es eine schöne Tradition.« Er deutete auf die Leinwand, auf der ein hoher, spitz zulaufender Turm aus einem waldigen Hügel herausragte. »Das ist der Spiegelslustturm. Fragt mich nicht, was dieser Name bedeuten soll. Aber erst wenn man seinen Abschluss an der Uni geschafft hat, dürfen Studenten ihn besuchen und diesen Blick genießen.« Noch einmal wechselte das Bild und zeigte eine sonnenbeschienene Altstadt, die sich um einen kleinen Hügel herum angesiedelt hatte. Hoch oben thronte ein gewaltiges Schloss glänzend in der Sonne umgeben vom Grün des Schlossparks. Auch unter dem herrschaftlichen Sitz ehemaliger Fürsten und Grafen erhoben sich mittelalterliche Sandsteinmauern aus dem Fachwerk-Dschungel der Marburger Oberstadt.

»Und weil meine liebe Tochter nun auch zu uns Akademikern gehört, waren wir am letzten Wochenende gemeinsam dort, um den Turm zu besteigen.« Ein weiteres Bild zeigte Emily, Bettina und Karsten nicht auf, sondern vor dem Turm. »Aber er war geschlossen.«

Wieder lachten alle. Bettina lachte nicht. Sie hasste es, sich selbst auf Fotos zu sehen, und fand, wie jedes Mal, dass sie einfach kein Gesicht zum Ablichten hatte. Sie wandte sich ab und widmete sich noch einmal der Servierplatte ihrer Mutter. Eine kleine Portion wollte sie sich noch gönnen. Im Augenwinkel sah sie aber weiter das Bild auf der Leinwand und suchte kritisch nach ihren Schwächen. Dabei fiel ihr Blick jedoch auf etwas anderes. Im nächsten Moment krachte die Servierplatte auf den Boden und zerbrach in tausend Teile. Braune Thunfischsoße verteilte sich auf dem Parkett. Bettina achtete gar nicht darauf.

Die Runde drehte sich kurz herum, um zu sehen, was passiert war, doch Karsten fing ihre Aufmerksamkeit sofort wieder ein. »Scherben bringen Glück«, rief er heiter. »Aber darum kümmern wir uns später. Jetzt soll es um meine Tochter gehen.«

Während er das Glas hob und seine schamvoll errötete Tochter mit fuchtelnden Armen zu sich lotste, ging Bettina von allen unbeachtet auf die Leinwand zu und an ihrem Mann vorbei. »Auf meine Tochter!«, rief der gerade. »Auf Emily!«

Bettina stand nun so nahe an der Leinwand, dass ihr Kopf das Licht des Beamers blockierte und sie ausgerechnet die Stelle, die sie genauer untersuchen wollte, nicht sehen konnte. Etwas ungeschickt suchte sie nach einer Position, in der sie die Leinwand nicht verdeckte und doch nahe genug herankam, um etwas erkennen zu können. Alle starrten in ihre Richtung, doch Bettina nahm weder von den Gästen noch von der zerstörten Platte Notiz. Ihre Augen waren wie gebannt auf die Leinwand gerichtet. Als sie endlich richtig stand und die Stelle im Fotohintergrund unter die Lupe nehmen konnte, blieb ihr beinahe das Herz stehen. Sie nahm die Hand vor den Mund und riss die Augen weit auf.

»Schatz, was ist denn los?«

Doch sie hörte gar nicht richtig hin. Sie starrte in den dunklen Wald hinein, der hinter der abgelichteten Familie Busjäger vermeintlich still und harmlos als Kulisse für ihr Foto gedient hatte. Als sie letzte Woche in Marburg gewesen waren, hatte niemand etwas bemerkt. Aber jetzt sah sie es ganz deutlich: Unter Laub und Zweigen war ein blauer Kapuzenpullover zu erkennen, und dieser rahmte ein graues, lebloses Gesicht ein.

Karsten drehte sich zu ihr. »Schatz? Was ist denn mit deiner Platte?«

Und sie antwortete: »Die Platte ist mir vollkommen egal!«

2

Das 3. Polizeirevier Frankfurt war zur späten Stunde nur spärlich besetzt. Die allerletzten Strahlen der spätabendlichen Sonne fielen in den Raum und wurden dort sofort von grellem Halogenlicht vertrieben. Die Uhr zeigte neun, die Schicht dauerte noch zwei Stunden. An einem Dienstag im August geschah in der Regel nicht allzu viel im Frankfurter Westend. Hin und wieder klingelten die Telefone, und am anderen Ende beschwerten sich erboste Bürger über die grillenden Nachbarn. In den meisten Fällen konnten diese Probleme ohne den Besuch einer Streife geregelt werden, manchmal jedoch mussten sich zwei arme Beamte auf den Weg machen und die aufgeheizten Gemüter beruhigen. Nur selten waren dabei die Beschuldigten diejenigen, mit denen sie die meisten Scherereien hatten, sondern eher die Anrufer. Bisher waren die Telefone aber relativ still geblieben, weshalb sich eine entspannte, fast schon schläfrige Ruhe auf dem Revier ausgebreitet hatte.

Renata Werther saß hinter der provisorischen Theke in der Nähe des Eingangs auf einem Barhocker. Ihr Schreibtischstuhl war nur fünf Meter entfernt und hatte zwei perfekt geformte Mulden in der Form ihres Hinterns, in die sie jetzt gerne hineingleiten würde. Allerdings war die Devise der Chefetage, den Tresen stets besetzt zu halten, weshalb Renata sich noch zwei Stunden den Rücken auf dem Barhocker kaputt sitzen musste.

Um sich abzulenken, durchstöberte sie ihr Handy nach interessanten Neuigkeiten, konnte allerdings keine finden. Auf Facebook waren wie immer nur Fotos von Urlauben zu sehen, die den Betrachtern vorgaukeln sollten, welch unglaubliches Leben andere doch führten; hin und wieder unterbrochen von Essensfotos oder fraglichen politischen Ansichten.

Hätte man all die Nachrichten auf Facebook gelöscht, die nutzlos, schwachsinnig oder schlicht gelogen waren, dachte sich Renata wie so oft, dann würden die meisten Benutzer des Netzwerks nur noch auf einen blau-weißen Bildschirm starren.

Sie wollte gerade auf Instagram nachsehen, ob es dort noch schlimmer war, als die Tür vor ihr krachend aufgestoßen wurde. Wie bei einem Angriff fuhr Renata mit der Hand Richtung Hüfte, wo normalerweise ihre Waffe saß. Aber sie trug sie gerade nicht, und sie wäre auch nicht nötig gewesen. Wer überfiel schon ein Polizeirevier?

Drei Personen eilten durch die Tür. Ein gut gebauter Mann Ende fünfzig und zwei zierliche Frauen mit lockigen Haaren; die eine schon etwas älter, die andere in ihren frühen Zwanzigern. Die ältere hatte Renata sofort fixiert und kam mit schnellen Schritten und leicht irrem Blick auf sie zu.

»Wie kann ich Ihnen –« Weiter kam sie nicht.

»Der Wald!«, rief die schmale Frau und klatschte ihr ein ausgedrucktes Foto auf den Tresen, der bedenklich ins Wanken geriet. »Hier, sehen Sie!« Sie fuchtelte wild mit dem Zeigefinger auf dem Ausdruck herum, ohne dass Renata wirklich etwas erkennen konnte.

»Beruhigen Sie sich bitte!«, versuchte sie zu beschwichtigen, kam aber auch damit nicht weit, denn schon griff ein langer Arm über die Schulter der kleinen Frau und deutete ebenfalls auf das Foto.

»Da!«, brüllte der hochgewachsene Mann, während zwei Kollegen ihre Schreibtische verließen, um ihr Unterstützung zu leisten.

Renata war sich allerdings noch nicht sicher, womit sie es zu tun hatte.

»Sehen Sie doch hin!«, wiederholte der hysterische Mann mit Nachdruck, womit er Renata allerdings auch nicht weiterbrachte.

»Jetzt erst mal ganz langsam!«, beruhigte sie ihn, während zu ihrer Rechten und Linken nun zwei Uniformierte standen. »Was wollen Sie denn eigentlich?«

»Mama, Papa, lasst mich mal machen!«, erklärte die junge Frau deutlich gelassener. Sie schob die beiden selbstbewusst zur Seite und stand nun am nächsten am Tresen. »Guten Tag!«, begann sie noch einmal und versuchte es mit einem Lächeln.

Renata erwiderte es. »Wie kann ich Ihnen denn jetzt helfen?«

»Mein Name ist Emily Busjäger, das sind meine Eltern.« Sie nahm den Ausdruck vom Tresen und erklärte: »Dieses Foto wurde letzte Woche gemacht, als meine Eltern mich besucht haben.« Sie legte es so hin, dass die Beamten auf der anderen Seite es richtig herum sehen konnten. »Als wir uns die Bilder eben angesehen haben, entdeckten wir das hier im Hintergrund.«

Zunächst sah Renata nur einen laubbedeckten Boden umringt von dicken Stämmen eines dunklen Mischwaldes. Doch ein blauer Punkt erregte ihre Aufmerksamkeit. Wegen der schlechten Qualität des Ausdrucks glaubte sie zunächst, nur einen Müllbeutel zu sehen, doch dann schälte sich aus dem Pixelbrei ganz allmählich eine bekannte Struktur heraus: ein menschliches Gesicht.

»Mein Gott!«, flüsterte sie und riss Emily den Ausdruck aus der Hand. »Wie sicher sind Sie, dass es ein Mensch ist?«

»Ich?«, fragte Emily verwirrt. »Ich habe auch nur dieses Foto. Deswegen sind wir ja hier.«

»Natürlich!« Renata reichte das Foto an ihre Kollegen weiter. Aus allen Ecken des Büros strömten nun Beamte in ihre Richtung und wollten erfahren, was los war. Renata versuchte sich derweil mit den dreien auseinanderzusetzen, die für das chaotische Treiben verantwortlich waren: »Wo haben Sie das Foto aufgenommen, Frau …?«

»Busjäger«, wiederholte sie. »Emily Busjäger. Das Foto haben wir in Marburg aufgenommen. Am Spiegelslustturm. Ich kann Ihnen das gerne auf einer Karte zeigen.«

»Nicht nötig. Wir informieren die Kollegen in Marburg. Allerdings werden wir Ihre Aussage schon einmal aufnehmen.«

Emily nickte. »Natürlich. Ich muss morgen aber ohnehin wieder nach Marburg. Ich ziehe um.«

»Trotzdem«, sagte Renata. »Jetzt sind Sie ja hier.« Sie nahm ihren Kollegen das Foto wieder ab und schaute es sich genauer an. »Und Sie haben nichts bemerkt?«

»Nein, letzte Woche haben wir gar nichts gesehen, sondern eben erst. Wir haben eine Party gefeiert und die Bilder auf einer Leinwand gezeigt. Das war …«

»… ein Stimmungskiller«, vollendete Renata den Satz.

»Ja, wir sind alle ziemlich fertig.«

»Das kann ich nachvollziehen.« Sie deutete auf ihren eigentlichen Arbeitsplatz ein paar Meter weiter. »Das ist mein Schreibtisch. Bitte setzen Sie sich doch schon einmal. Ich muss noch ein, zwei Dinge erledigen.«

Während die Busjägers unsicher den Schreibtisch ins Visier nahmen, drehte sich Renata zu ihren Kollegen um – mittlerweile hatte sich ein halbes Dutzend hinter ihr versammelt. »Björn, könntest du die Marburger Kollegen benachrichtigen? Die müssen sofort die Stelle untersuchen. Spiegelslustturm, die wissen sicher, wo das sein soll. Fax ihnen das Bild! Dann müssen sie nicht lange suchen.« Sie überreichte ihm den Ausdruck, und der Beamte schob sich zwischen den anderen hindurch aus ihrem Sichtfeld.

»Maja!«, rief Renata.

Am Ende des Raums erklang ein »Ja?«.

»Komm mal her!« Die neugierigen Kollegen verscheuchte sie wie einen Schwarm Fliegen. »Und ihr kümmert euch um euren eigenen Scheiß!«

Einen Moment später stand eine große rothaarige Frau neben ihr, die von der bisherigen Entwicklung noch nicht allzu viel mitbekommen oder einfach nur ihre Neugier besser im Zaum gehalten hatte. »Was gibt’s, Renata?«

»Hast du eine Ahnung, wo der Kollege Zassenberg gerade steckt?«

»Zaster?«, fragte Maja zurück und zuckte mit den Schultern. »Der ist suspendiert. Weißt du doch.«

»Natürlich weiß ich das«, erklärte Renata. Sie konnte sich noch sehr lebhaft an den Zwischenfall vor drei Wochen erinnern. Philipp Zassenberg, eine Legende in Frankfurt, hatte seine Grenzen einmal zu oft ausgereizt und war mit seinem Vorgesetzten derart aneinandergeraten, dass dieser ihn für zwei Monate in unbezahlten Urlaub geschickt hatte. »Ich weiß aber nicht, wo er gerade ist. Auf seinem Handy habe ich ihn schon seit Tagen nicht erreichen können. Aber du hast doch gewisse …«

»Gewisse was?«, fragte Maja mit weit aufgerissenen Augen. »Was habe ich?«

»Na ja, eine gewisse Vergangenheit mit Zaster.«

»Ja, die habe ich.« Maja hatte schlagartig schlechtere Laune. »Und was soll das jetzt heißen?«

Renata fuhr sich mit den Fingern durch die Haare. »Zaster war doch letztes Jahr bei diesem Fall in Marburg. Weißt du noch? ›Pharma-Drama‹.« Sie wiederholte die eingängige Schlagzeile einer Frankfurter Boulevardzeitung. Wie jeder auf dem Revier wusste, hatte Philipp Zassenberg vor einigen Monaten einen Fall untersucht, der große Wellen in ganz Hessen und sogar darüber hinaus geschlagen hatte. Die Frau eines steinreichen Marburger Professors war ermordet worden. Weil die in ein milliardenschweres Verfahren zur Entwicklung von Impfstoffen involviert gewesen war, hatte es ein gewaltiges Medienecho gegeben. Es war um Industriespionage, rechte Burschenschaften und eine verrückte Dreiecksbeziehung gegangen. Die genauen Zusammenhänge hatte Renata schon wieder vergessen, aber sie wusste, dass der Täter vor Kurzem zu einer lebenslangen Haft verurteilt worden war.

»Ja, ich weiß das alles, Renata. Aber was soll das jetzt?«

»Ich denke, der Chef wird Zaster heute noch reaktivieren. Wir müssen ihn nur finden. Also, kannst du dir vorstellen, wo er steckt?«

Maja atmete deutlich hörbar aus. »Ich habe da so eine Ahnung.«

Eine halbe Stunde später öffnete Maja die Tür von Philipp Zassenbergs Stammkneipe direkt am Frankfurter Hauptbahnhof. Was ihn immer noch in diese Spelunke trieb, konnte sie sich nicht erklären, am Geruch nach Urin und Erbrochenem konnte es jedenfalls nicht liegen. Wohl eher an der mittlerweile verstorbenen Vorbesitzerin.

Als Maja in Uniform den Laden betrat, drehten sich fast alle Köpfe in ihre Richtung. Frauen, die regelmäßig mit Wasser und Seife in Berührung kamen, waren hier eine Rarität. Die meisten Blicke huschten schnell wieder auf die nächstbeste Tischplatte, als sie die Uniform unter dem hübschen Gesicht entdeckt hatten.

Auf zwei Fernsehern im Raum lief gerade ein Spiel der Eintracht gegen Borussia Dortmund. Die Frankfurter lagen mit drei Toren hinten, was die miese Stimmung im Raum erklärte. Es konnte aber auch am aufgeplatzten PVC-Boden, den durchgeriebenen Lederpolstern oder der unheimlich schlechten Luft liegen – Maja war sich nicht sicher.

Als sie Philipp Zassenberg in der hintersten Ecke des Raums entdeckte, starrte der sie mit einer glühenden Zigarette im Mund an. Sein Blick sagte ihr, dass er bereits wusste, dass sie seinetwegen gekommen war.

Sie machte große Schritte durch den Raum und setzte sich wortlos zu ihm an den Tisch. Er sah deutlich schlechter aus als zu der Zeit, als die beiden eine kurze und zumindest für Maja enttäuschende Affäre angefangen hatten. Noch immer war er groß und muskulös, allerdings an der Grenze zur Dicklichkeit. Sein Dreitagebart hatte noch eine Woche obendrauf bekommen und wirkte ungepflegt. Die Haare waren mittlerweile weniger braun als vielmehr matschgrau. Und sein einstmals wacher Blick war müden Augen gewichen – das konnte aber auch am Alkohol liegen. Vor ihm standen ein volles und zwei leere Biergläser.

»Soso«, sagte er und pustete den Rauch seiner Zigarette knapp an ihrem Gesicht vorbei. »Was verschafft mir die Ehre?«

»Hat sich nicht viel verändert hier.« Maja ging nicht auf ihn ein, sondern sah sich noch einmal in der heruntergekommenen Kneipe um. »Wie zu der Zeit, als deine Mutter sie verkauft hat.«

»Der Fernseher ist neu«, erklärte Zassenberg und deutete auf den Flachbildschirm über der Theke. »Kleine Spende von einem unbekannten Polizeibeamten.«

»Wie betrunken bist du?«

Er antwortete nicht, sondern hielt seinen Deckel nach oben, der etwa zu drei Vierteln mit Strichen, Kreisen und Kreuzen bekritzelt war.

»Gar nicht so sehr«, schlussfolgerte sie und legte ihm das Foto vor, mit dem die Busjägers vor einer halben Stunde das Revier in helle Aufregung versetzt hatten. »Ich habe hier was für dich.«

»Ich bin suspendiert«, murmelte Zassenberg in sein Bierglas. »Lass mich damit in Ruhe!«

»Deine Suspendierung wurde aufgehoben.«

»Aufgehoben?« Er lachte und griff zu seinem Bier. »Wieso zur Hölle wurde sie aufgehoben?«

Sie drehte das Foto in seine Richtung und deutete auf das leblose Gesicht im Hintergrund. »Deswegen.«

»Eine Leiche? Bekommt ihr jetzt gar nichts mehr ohne mich geregelt?«

»Es geht nicht darum, was passiert ist, mein lieber Zaster, sondern, wo.«

»Ach ja? Und, wo?« Er nahm einen gewaltigen Schluck.

»In Marburg. Davon schwärmst du doch immer.«

»Vielleicht solltest du ›schwärmen‹ mal im Wörterbuch nachschlagen. Wenn ich links-grüne Propaganda hören will, setze ich mich noch mal in den Zug, ansonsten bekommen mich keine zehn Pferde nach Marburg. Ich verstehe nicht, was die Sache mit mir zu tun hat. Warum wurde deswegen meine Suspendierung aufgehoben?«

»Der Chef kennt dich sehr gut. Er weiß, dass ein neuer Fall in Marburg eine bessere Strafe für dich ist, als dir hier von morgens bis abends den Verstand zu benebeln. Auf seinen Vorschlag hin haben die Marburger Kollegen dich mal wieder als Berater angefordert.«

Zassenberg verschluckte sich beinahe am Bier. Mit dem Handrücken wischte er sich den Schaum aus dem Gesicht und sagte: »Marburg? Momberger? Auf gar keinen Fall!«

3

Am frühen Morgen des nächsten Tages saß Philipp Zassenberg im Zug Richtung Marburg. Er hatte im Bordbistro des ICE Platz genommen und wurde von der jungen männlichen Bedienung, so gut es ging, gemieden. Trotzdem hatte er es geschafft, innerhalb von fünfundvierzig Minuten Fahrt drei große Kaffee mit viel Milch und noch mehr Zucker in sich hineinzuschütten. Außer ihm saß kein anderer Fahrgast im Wagen, was Zassenberg nicht wunderte, denn von Frankfurt aus Richtung Norden bewegte sich der Zug immer mehr in Richtung Bedeutungslosigkeit.

Sie fuhren aus Gießen heraus, der letzten größeren Stadt vor Marburg, und würden bald am Ziel angekommen sein. Danach kamen etwa einhundert Kilometer Wald inklusive vom Menschen bisher unentdeckte Teile der Erde – so vermutete er zumindest. Im Westen, Norden und Osten war die Studentenstadt Marburg ausschließlich von nichtssagenden Käffern umgeben.

Beim Blick aus dem Fenster erkannte Zassenberg genau das: winzig kleine Orte, in denen man jeden Nachbarn mit Vor- und Zunamen sowie einen Großteil der wahrscheinlich ereignisarmen Vita kannte. Hin und wieder schlichen sie mit dem ICE an einer Haltestelle vorbei, die sowohl einem Zug als auch einem Bus hätte dienen können – an der Größe allein war es nicht auszumachen.

Vor Marburg öffnete sich die Landschaft zu breiten Flächen, sorgfältig eingeteilt in gewaltige Quadrate, die von den hiesigen Landwirten bestellt wurden. Dahinter schoben sich die Mittelgebirge immer weiter zusammen und endeten bald im Rothaargebirge zwischen Feen und Elfen, die dort in Ruhe ihrer Tage frönten – jedenfalls erzählte Zassenberg das jedem, der ihn nach seiner Zeit in Marburg fragte.

Vor etwas mehr als einem Jahr hatte es ihn schon einmal in das mittelhessische Städtchen getrieben – damals auf direkten Befehl des hessischen Innenministers. Der Leichnam von Yalda Wegener, einer talentierten Wissenschaftlerin und Aktivistin, war in der Lahn gefunden worden. Sie war mit einem mittelalterlichen Degen durchstoßen worden. Im Grunde sagte diese Art zu töten bereits genug über die Gegend aus, in die er gerade hineinfuhr – auch wenn sich am Ende herausgestellt hatte, dass der Degen gar nicht hauptverantwortlich für das Ableben der jungen Frau gewesen war.

Zassenberg dachte daran zurück, wie er – im Grunde ohne größere Unterstützung durch die Marburger Kollegen – den Fall gelöst hatte. Ohne ihn hätten die Ermittler vor Ort wohl deutlich länger gebraucht, um den Täter zu finden.

Nur Sybille Weigand hatte ihn von sich überzeugen können. Er dachte gerne an die talentierte Polizistin mit dem Charme eines Dorfmädchens. Bill, wie ihre Kollegen sie nannten, hatte etwas auf dem Kasten. Allerdings war sie kaum dreißig und hatte einfach nicht die Kompetenzen, um Ermittlungen auf ihre Art anführen zu können.

Ihr Vorgesetzter Eduard Momberger hätte den Fall zumindest nicht zu einem befriedigenden Ausgang geführt. In dieser Hinsicht war Zassenberg sicher. Sein Verhältnis zu dem linksalternativen Beamten mit seinem bescheuerten Pferdeschwanz war zwiegespalten. Ein Linker bei der Polizei hatte in etwa so viele Erfolgschancen wie ein Einbeiniger beim Marathon. Zwar war der Marburger durchaus kein schlechter Polizist und hatte menschlich gesehen sicher genügend Eigenschaften, die für ihn sprachen, aber er versteifte sich auch viel zu sehr auf seine traditionellen Feindbilder. Beim Mordfall im letzten Jahr hatte er sich sofort auf den reichen Pharmazeuten und den rechten Burschenschaftler gestürzt; nicht weil diese besonders verdächtig gewesen wären, sondern weil er genau das wollte. So waren komplizierte Fälle nicht zu lösen. Dass er den langhaarigen Revolutionsführer trotzdem recht lieb gewonnen hatte, war eine andere Geschichte. Ihn wiederzusehen stand auf seiner Wunschliste dennoch nicht sehr weit oben. Seine positiven Erinnerungen an den Kollegen waren zu großen Teilen der Tatsache geschuldet, dass sie nach dem Abschluss des Falls getrennte Wege gegangen waren. Seine drei Ex-Frauen hatte er ebenfalls weniger gehasst, nachdem er von ihnen geschieden worden war. Dass dies umgekehrt auch für seine Verflossenen galt, bezweifelte er allerdings stark.

Etwas Positives hatte Marburg jedoch zu bieten – oder vielmehr jemanden. Sie war der Grund dafür, dass er etwa alle zwei Minuten einen Blick auf sein Handy warf: Anastasia Kvitova, die alle außer Zassenberg »Nasti« nannten. Sie arbeitete als Bedienung in einer Marburger Studentenkneipe, wo er sie an seinem ersten Abend kennengelernt und von dort mit auf sein Hotelzimmer genommen hatte. Anastasia war schon weit über das traditionelle Studentenalter hinaus, blieb aber trotzdem gerne den studentischen Kreisen verbunden. Sie war eine interessante Mischung aus jugendlicher Unbedarftheit und Erfahrung des mittleren Alters. Eine Frau wie sie fand man in Frankfurt in der Regel nicht. Dem schlechten Einfluss der Großstadt war es geschuldet, dass die anziehende Mischung einer Frau jüngerer und einer Frau mittlerer Jahre zwar von vielen angestrebt, aber von den allermeisten nicht erreicht wurde.

Er hatte ihr vor einer Stunde eine Nachricht zukommen lassen. Doch ihrem Job als Thekenkraft war es geschuldet, dass sie bisher nicht geantwortet hatte. Trotzdem gab er die Hoffnung nicht auf, ihren Namen auf dem Bildschirm aufpoppen zu sehen. Zudem hegte er den Wunsch, für die nächste Zeit bei ihr unterkommen zu können, statt wie beim letzten Mal im Hotel übernachten zu müssen.

Als die Ansage im Zug Marburg ankündigte, fummelte er eine Packung Gauloises aus seiner Hemdtasche, zog einen Glimmstängel heraus und schob ihn sich bereits in den Mundwinkel, bevor der Zug endgültig zum Stehen gekommen war. Die einstündige Nikotinpause auf der Fahrt von Frankfurt nach Marburg war die Grenze dessen, was er ertragen konnte. Neben der Lust auf eine Zigarette dürstete es ihn auch schon am frühen Morgen nach einem Schluck Alkohol. Nach seiner Suspendierung hatte er seinen – wie er es euphemisierte – erstaunlichen Konsum in den letzten Wochen noch einmal deutlich gesteigert und war damit, das wusste er selbst, in einer bedenklichen Zone gelandet. Das erste Bier musste noch bis zum Abend warten.

Er stellte sich vor die Zugtür, an der das hässliche Marburger Bahnhofsviertel vorbeizog. Immer noch besser als in Frankfurt, dachte er sich und wusste, dass es deutlich schöner, fast schon kitschig wurde, je näher man der Marburger Altstadt kam, die sie hier Oberstadt nannten.

Die Tür öffnete sich mit einem lauten Zischen, und Zassenberg hatte seine Zigarette angezündet, bevor seine Füße Marburger Boden betreten hatten. Ihm gegenüber standen zwei Personen und starrten ihn an. Die eine war Sybille Weigand, und die andere hatte ebenfalls eine Zigarette im Mund: Eduard Momberger.

Zwei Stunden zuvor hatten Bill und Momberger beim Frühstück in einem Café in der Nähe des Reviers gesessen. Bill hatte Momberger wie jeden Morgen von zu Hause abgeholt. Sein alter Volvo war seit langer Zeit in der Werkstatt, und das Fahrrad, das er eigentlich mal wieder benutzen wollte, hatte es auch in diesem Sommer nicht ans Tageslicht geschafft. Das hatte zwar zur Folge, dass er schon wieder ein wenig dicker geworden war, aber auch, dass Bill sich als Taxi angeboten hatte. Sie wohnte weder in Mombergers Nähe, noch lag seine Wohnung auf ihrem Arbeitsweg. Offenbar war es ihr einfach ein Bedürfnis, Zeit mit ihm zu verbringen, was er als ausgesprochen angenehm empfand, schließlich hegte er schon seit einiger Zeit gewisse Gefühle für seine clevere Kollegin. Diese waren in ihrer Intensität deutlichen Schwankungen unterworfen und von ihm immer noch nicht endgültig eingeordnet worden. Ob das auf Gegenseitigkeit beruhte, wusste er ebenfalls nicht zu sagen, was die Sache leider noch komplizierter machte. Es sprach allerdings einiges dafür: Bill behandelte ihn auf positive Art anders als die restlichen Kollegen auf dem Revier und suchte häufig seine Nähe. Obwohl es ihrer Karriere nicht sonderlich zuträglich war, versuchte sie zudem immer mit ihm zusammenzuarbeiten. Außerdem – und das konnte Momberger immer noch nicht einordnen – berührte sie ihn jedes Mal sanft an der Schulter, wenn sie sich trafen. Das tat sie ansonsten bei niemandem. Weil er aber bisher nur Pech bei Frauen gehabt und selbst die offensichtlichsten Zeichen falsch gedeutet hatte, war er sich weiterhin unsicher, was Bill anging. Die allmorgendlichen Fahrten in ihrem alten Golf Cabrio genoss er trotzdem genauso wie die gelegentlichen Frühstücke im Café, die sie sich bei genügend Zeit gönnten.

Während Bill ein Croissant in Marmelade tunkte und dazu einen grünen Tee trank, schaufelte Momberger schon das dritte Käsebrötchen in sich hinein. Zu jedem hatte er einen großen Kaffee getrunken.

»Wolltest du nicht abnehmen?«, fragte sie ihn, als er zum vierten Brötchen griff.

Momberger sah sie mit vollem Mund an. »Das ist doch nur Frühstück!«

»Nur Frühstück? Was soll das heißen?«

»Das baue ich doch über den Tag wieder ab.«

»Also isst du abends weniger«, schlussfolgerte Bill, was Momberger zunächst mit peinlichem Schweigen beantwortete.

»Nicht so wirklich«, sagte er.

»Und wie willst du dann abnehmen?« Ihr niederschmetternder Blick ruhte auf der Rundung unter seinem Hemd. »Mit gutem Willen?«

Er schluckte das halbe Brötchen herunter, hauptsächlich um Zeit zu gewinnen. »Na ja«, schmatzte er. »Eigentlich wollte ich mehr Sport treiben.«

»Und was machst du? Laufen?«

Er verneinte.

»Fahrrad?«

Schweigen.

»Muckibude? Rudern? Fußball? Was machst du?«

»Ach, halt den Mund!«, brummte er. »Ich suche mir schon was. Reden wir lieber über dich.«

»Über mich? Was willst du wissen? Hobby? Lieblingsfilm? Höschenfarbe?«

Momberger rollte mit den Augen und driftete in die entsprechende Richtung ab. Innerlich schüttelte er sich, um sich wieder zu sammeln. »Du weißt, was ich meine«, sagte er. »Soll ich nicht doch mal mit dem Chef sprechen?«

»Nein, lass mal!« Sie schüttelte den Kopf, ihre blonden Haare lagen quer in der Luft. »Das haben wir doch schon besprochen.«

Ihr neuer Chef war Wolfgang Plank, ein altgedienter Beamter, der im Grunde seine letzten Dienstjahre auf der Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf absaß. Im Vergleich zu seiner Vorgängerin Renate Fischer, die beim Rennen um die Wahl zum Antichristen auf den vorderen Plätzen lag, war Plank ein Engel. Allein die Tatsache, dass er seinen Job gerne ausübte, führte zu einer deutlich besseren Stimmung auf der Dienststelle. Er war kompetent und hatte einen hervorragenden Ruf in Marburg und darüber hinaus. Zu Mombergers Leidwesen war er aber auch ein Polizist der alten Schule, weshalb er allergisch auf die progressiven Ideen reagierte, die Momberger hin und wieder einbrachte. Trotzdem behandelte Wolfgang Plank ihn im Gegensatz zu Renate Fischer wie einen Menschen und nicht wie einen Fußabtreter. Für ihn war das Leben alles in allem wesentlich angenehmer geworden. Das galt allerdings nicht für Bill. Der alte Haudegen Plank konnte sich nur schwer damit anfreunden, wichtige Positionen mit Frauen zu besetzen, weshalb Bill nach ihrem kometenhaften Aufstieg nun schlechter dastand als noch vor wenigen Monaten. Momberger bot sich immer wieder an, etwas an dieser Entwicklung zu ändern; Bill nahm die Hilfe aus einem ihm unbegreiflichen Grund aber nicht an.

»Warum soll ich nicht mal ein gutes Wort für dich einlegen?«, hakte er nach. »Du hättest schon lange selbst deine ersten Ermittlungen führen sollen. Willst du das nicht?«

»Natürlich will ich das, Momsen!« Sie sah ihn von der Seite an. »Darum geht es auch gar nicht.«

Jeder auf dem Revier wusste, dass Bill beinahe krankhaft ehrgeizig war und es kaum erwarten konnte, endlich den nächsten Karriereschritt zu machen, obwohl sie für ihre dreißig Jahre ohnehin schon erstaunlich weit gekommen war. Momberger konnte und wollte es deswegen nicht in den Kopf, warum sie seine Hilfe immer wieder ablehnte.

»Worum geht es dann?«, fragte er.

»Völlig egal. Futter lieber noch ein Brötchen.«

Er atmete einmal durch, machte innerlich einen weiteren Strich unter der Rubrik »Missverständnisse mit Frauen« und butterte sich dann tatsächlich noch ein Brötchen ein.

Auf dem Tisch summte plötzlich Bills Handy, und Momberger kam nicht umhin, den Namen auf dem Bildschirm zu lesen: »Sascha Cegledi«. Er kannte niemanden, der so hieß, und schaute zunächst in eine andere Richtung, schließlich wollte er nicht neugierig wirken. Doch dann bemerkte er das schmale Lächeln auf Bills Lippen. Nun kam die fiese Fratze der Neugier doch aus ihren Tiefen hervorgekrochen. »Was amüsiert dich?«, fragte er möglichst beiläufig.

»Ach, nur ein alter Schulfreund von mir. Wir haben uns kürzlich bei Facebook gefunden.«

»Ihr habt euch gefunden?« Es bildete sich ein kleiner unangenehmer Knoten in seinem Bauch. »Habt ihr euch denn gesucht?«

»Du weißt schon, was ich meine.« Bill tippte wild mit ihren Fingern auf dem Handy herum. »Wir haben uns ewig nicht gesehen und tauschen uns jetzt ein bisschen aus.«

Ein kurzes Räuspern leitete Mombergers nächste Frage ein. »Hattet ihr … Ich meine …«

»Mein Gott, Momsen! Warum denkst du immer gleich, dass alle Menschen miteinander schlafen, nachdem sie drei Worte miteinander gewechselt haben?«

»Schon gut!« Er versuchte sich mit aufgerissenen Armen zu verteidigen. »Blöde Frage.«

»Allerdings!«, stimmte Bill zu, steckte ihr Handy weg und berührte ihn wieder einmal beiläufig an der Schulter. Schon war der Knoten in seinem Bauch verschwunden.

Im selben Moment meldete sich wieder ein Handy, diesmal das von Momberger. Er holte das alte Klapptelefon aus seiner Hosentasche und fing sich von Bill ein Augenrollen ein. »Kauf dir endlich ein normales Handy, Momsen!«

»Können normale Handys das hier?« Er klappte das Gerät mit einem selten bescheuerten Gesichtsausdruck auf. »Ja?«

Am anderen Ende war Fritz Zaun, ein Kollege vom Revier, der zu viel mehr als Telefondienst nicht zu gebrauchen war. Momberger hörte sich an, was er ihm zu erzählen hatte, und klappte das Handy wieder zu. Anschließend sah er Bill mit einem Blick an, der irgendwo zwischen freudiger Überraschung und ängstlicher Spannung schwankte. »Du glaubst nicht, wen wir vom Bahnhof abholen sollen.«

4

Momberger zuckte kurz zusammen, als er sah, wie Bill und Zassenberg eine Umarmung andeuteten. Sie entschieden sich aber für einen förmlichen Handschlag. Auch er streckte seinem Kollegen die Hand hin. Da fiel ihm auf, dass sie das zuvor nie getan hatten, denn an diese Autopresse von Begrüßung hätte er sich mit Sicherheit alleine wegen der Rechnung vom Orthopäden erinnert.

»Sie sehen gut aus«, sagte er, ohne sich etwas anmerken zu lassen.

Das war natürlich gelogen, denn Zassenberg sah alles andere als gut aus. Seine Augen waren schwarz unterlaufen, der Bart hatte seit mindestens einer Woche keine Klinge mehr gesehen, und auch das Hemd knitterte sich so unschön um den massigen Bauch herum, dass man keine langjährige Erfahrung im Haushalt brauchte, um zu erkennen, dass die letzte Wäsche im Hause Zassenberg schon eine Weile her war.

Die offensichtliche Lüge war dem Belogenen wohl nur zu bewusst, denn er antwortete mit einem mürrischen »Lassen Sie das, Momsen!«. Er nahm einen derart tiefen Zug an der Zigarette, dass der Tabak wie im Zeitraffer verglühte.

»Frau Weigand«, sagte er, und in Mombergers Ohren klang es seltsam ironisch. Als würde man einen Freund beim Nachnamen nennen.

Nachdem er etwa zehn Sekunden lang Rauch ausgestoßen und dann ein zufriedenes Gesicht aufgesetzt hatte, fügte er an: »Sie sind mittlerweile sein Chef, will ich hoffen.«

»Seine Chefin!«, korrigierte Momberger ihn und erntete dafür sofort einen bösen Blick von Zassenberg und ein Kopfschütteln von Bill.

»Noch nicht«, antwortete sie grinsend. »Und Sie sollen mich doch Bill nennen.«

»Er soll was?«, hakte Momberger nach, wurde aber von den beiden geflissentlich ignoriert.

»Ich versuche es«, erklärte Zassenberg, zog noch einmal an der Zigarette und schnippte sie dann ins Gleisbett. »Schön, Sie wiederzusehen … Bill!«

Zassenberg machte die ersten Schritte Richtung Ausgang, Bill lief neben ihm. Momberger folgte einige Schritte dahinter und war bereits zu diesem frühen Zeitpunkt einigermaßen verwirrt. Wieso zur Hölle verstanden die zwei sich auf einmal so gut? Und was sollte das mit »Bill«? Waren die beiden jetzt auch dicke Facebookfreunde, ohne dass Momberger etwas davon mitbekommen hatte? Die sozialen Medien gehörten für ihn als Gegner des großen Geldes genauso zum traditionellen Feindbild wie die restlichen Adressen im Silicon Valley.

»Haben Sie schon etwas Genaueres gehört?«, fragte Zassenberg mit gesenktem Blick auf seine deutlich kleinere Kollegin. Während er die zwei Meter beinahe mit der Stirn reißen konnte, war Bill einen guten Kopf kürzer geraten. »Ich selbst weiß nur, dass gestern Abend eine hysterische Familie auf meiner Dienststelle in Frankfurt aufgeschlagen ist und etwas von einer Leiche im Marburger Wald geschrien hat.«

»Ehrlich gesagt wissen wir noch gar nichts«, antwortete Bill. »Nicht einmal, dass es hier um eine Leiche geht. Uns wurde nur gesagt, dass wir Sie abholen sollen. Unser Dienst beginnt erst in zehn Minuten.«

»Dann sollten wir uns zunächst auf den neuesten Stand bringen, Bill.«

Da war schon wieder dieses »Bill«. Momberger spielte – von den beiden anderen weitestgehend ignoriert – das fünfte Rad am Wagen.

»Momsen?«, fragte Zassenberg mit Blick nach hinten. »Wo steht Ihr Volvo?«

Er schnaufte und erklärte: »In der Werkstatt. Bill fährt.«

»Soso! Ich hoffe doch sehr, Sie haben hier auch noch etwas zu tun.«

Statt auf diese Provokation einzugehen, fragte Momberger: »Was wissen Sie über die Leiche? Und wieso wissen wir nichts darüber?«

Bill kratzte sich an der Nase und meinte: »Wer hatte denn heute Nachtdienst?«

»Ach so«, schlussfolgerte Momberger. Albert Michel, in körperlicher wie zerebraler Struktur das Ebenbild von Fritz Zaun, war in der letzten Nacht für ihr Revier zuständig gewesen und hatte wahrscheinlich gedacht, dass man einen Mordfall erst dann an seinen Vorgesetzten weiterreichen musste, wenn dieser ausgeschlafen und von einem ausladenden Frühstück gesättigt war.

»Dick und Doof?«, fragte Zassenberg, der sich wohl auch noch an die Inkompetenz der beiden Beamten erinnerte.

»Nur einer von beiden. Aber das reicht schon für eine kleine Katastrophe.«

»Na dann, versuchen wir zu retten, was zu retten ist.«

Ein paar Minuten und jeweils eine Zigarette auf dem Parkplatz später betraten sie die Polizeidirektion Marburg-Biedenkopf, die sich wie immer in schönstem Grau und mit abgeranztem Mobiliar präsentierte. Es roch nach miesem Kaffee und ein wenig nach Schimmel. Der breitete sich seit dem letzten Starkregen in der Asservatenkammer aus und war aus Budgetgründen bisher noch nicht entfernt worden. Mitten im Raum saß Fritz Zaun an einem Schreibtisch und schaute verwirrt auf den Bildschirm seines Computers.

Bill und Zassenberg – noch immer weniger unterstützt als verfolgt von Momberger – schritten durch den Raum auf den stark übergewichtigen Beamten zu. Als dieser den hünenhaften Zassenberg erkannte, zogen sich seine Schultern zusammen. Er sah aus wie ein ängstlicher Hund, der wusste, dass Ärger bevorstand. »Herr Zassenberg!«, brachte er hervor. »Ich wusste gar nicht, dass Sie wieder hier sind.«

»Tust du nicht?«, fragte Bill. »Du hast uns doch eben angerufen und gesagt, dass wir ihn abholen sollen.«

»Ach, stimmt ja.« Zaun nickte wild. Zu viel Druck tat seinem allgemeinen Funktionieren nicht gut. »Was kann ich für Sie tun?«

Bill rieb sich bereits die Schläfen, als müsste sie den nahenden Kopfschmerz vertreiben. »Hast du vielleicht etwas von einer Leiche gehört?«

»Leiche? Natürlich! Am Spiegelslustturm.«

»Kaiser-Wilhelm-Turm«, korrigierte ihn Momberger, was von niemandem aufgegriffen wurde.

»Und den Fall wolltest du alleine lösen?«

»Natürlich nicht. Sabine … also die Ex von Mom… ich meine Frau Kaufmann … die Staatsanwältin war schon da. Sie hat bereits alles in die Wege geleitet. Die Spusi und einige Beamte sind seit ein paar Stunden da oben. Frau Kaufmann meinte, ich soll euch Bescheid … oh!« Anscheinend fiel nun endlich der Groschen. »Dann wisst ihr ja noch gar nichts davon.«

Seine drei Gegenüber schüttelten simultan den Kopf.

Bevor jemand etwas sagen konnte, schallte allerdings eine bassige Stimme durch den Raum: »Momberger!« Sie sahen einen glatzköpfigen, leicht dicklichen Mann mit buschigem Vollbart aus einem Büro herausschauen. »Kommen Sie her!«

Bei dem Bärtigen handelte es sich um Wolfgang Plank, den neuen Chef auf dem Revier.

»Wieder ein Arschloch?«, flüsterte Zassenberg. Er selbst war es gewesen, der im letzten Jahr durch seine Beziehungen dafür gesorgt hatte, dass Renate Fischer versetzt worden war. Nach diesem Giftzahn hatte es eigentlich nur bergauf gehen können.

»Deutliche Verbesserung«, erklärte Momberger mit gesenkter Stimme. »Aber sicher nicht perfekt.«

»Wer ist das schon?« Er schaute ins Büro von Wolfgang Plank und klopfte am Türrahmen. »Philipp Zassenberg«, stellte er sich selbst vor. »Ich hoffe, dass die verstopften Leitungen«, er deutete mit dem Daumen über die Schulter Richtung Fritz Zaun, »Ihnen mein Kommen angekündigt haben.«

»Mussten sie nicht«, antwortete Plank, der gerade hinter seinem etwas zu groß geratenen Schreibtisch Platz genommen hatte. »Der Leiter Ihrer Dienststelle hat mich persönlich informiert.« Er nahm sich eine Akte, öffnete sie und blätterte einige Seiten um. »Und gewarnt. Anscheinend ist im Lexikon neben dem Begriff ›Insubordination‹ ein Bild von Ihnen abgedruckt.«

»Ja, aber ich war vorher nicht beim Friseur.«

»Bitte lassen Sie das! Ich habe schon mit diesem Scherzkeks genug zu tun.« Er deutete auf Momberger, der direkt hinter Zassenberg stand und sich natürlich keiner Schuld bewusst war. »Werden wir beide auch Probleme bekommen?«

Zassenberg winkte ab. »Natürlich nicht! Der Chef übertreibt einfach gerne.«

»Dann wurden Sie also nicht für zwei Monate suspendiert, weil Sie ihm im Streit eine Ohrfeige verpasst haben?«

»Ein Ohrfeigchen«, verbesserte ihn Zassenberg und verbildlichte den Diminutiv, indem er etwas sehr Kleines zwischen Daumen und Zeigefinger andeutete. »Wie gesagt: alles Übertreibungen.«

»Ich dulde hier jedenfalls keine Sperenzien dieser Art! Verhalten Sie sich also Ihrer Stellung entsprechend.«

»Wenn es sein muss«, erklärte Zassenberg, als hätte ihn jemand dazu gezwungen, Polizist zu werden.

Momberger wusste, dass Plank zunächst diktatorisch und einschüchternd wirken konnte; allerdings war er an sich kein unsympathischer Mensch, sondern bedacht auf Recht und Ordnung. Solange man sich daran hielt, bekam man keine Probleme – im Grunde war er der perfekte Polizist. Wer sich allerdings mit Recht und Ordnung nicht so gut abfinden konnte – wie etwa Momberger –, geriet unter Umständen durchaus regelmäßig mit ihm aneinander.

»Könnten wir jetzt auf den Fall eingehen?«, fragte Bill irgendwann und löste damit die Spannung im Raum ein wenig. »Wir wissen leider noch gar nichts.«

»Schön, dass Sie fragen«, antwortete Plank und stand auf. Er reichte die Akte – vorbei an Bill und Zassenberg – an Momberger, der sich freute, endlich einmal nicht ignoriert zu werden.

»Ein junger Mann. Liegt wahrscheinlich schon ein paar Tage dort. Frau Kaufmann war bereits vor Ort. Wundert mich immer wieder, dass die Frau in so hohen Tönen von Ihnen spricht, Momberger. Sie hatten doch mal ein Techtelmechtel, oder nicht?«

»Ein Techtelmechtelchen.« Momberger übernahm die Geste von Zassenberg, um zu verdeutlichen, dass er mit der Staatsanwältin nur ein paar Wochen zusammen gewesen war – und das kurz nach dem Abitur. Im Grunde waren sie nur gerne übereinander hergefallen, mehr nicht. Deswegen hatte es nach ihrer Trennung keinen Grund gegeben, dem anderen etwas nachzutragen.

Er klappte die Akte auf und sah das Foto eines bleichen Gesichts, das durch das Blitzlicht der Kamera noch blasser wirkte. Bei der Spurensicherung war man nicht unbedingt darauf bedacht, die untersuchten Leichen möglichst gut aussehen zu lassen. Der Blick der erstarrten Augen ging leicht am Fokus vorbei und schien etwas im Nirgendwo anzusehen. »Wo wurde er gefunden?«

»Am Spiegelslustturm.«

»Sie meinen Kaiser-Wilhelm-Turm!«

»Ja, Momberger.« Plank schnaufte. »Genau der. Jedenfalls wurde die Leiche nicht hier entdeckt, sondern in Frankfurt.« Alle sahen ihn verwirrt an, und er präzisierte die Aussage: »Ich meine, dass sie von jemandem aus Frankfurt auf einem Foto entdeckt wurde, das in Marburg aufgenommen worden ist.«

»Kennen wir die Leiche? Sieht mir schwer nach Student aus.« Momberger sah sich das Foto genauer an und blätterte die weiteren Aufnahmen durch. Als er noch lebendig gewesen war, musste er ein attraktiver Kerl gewesen sein. Dunkelblondes Haar, blaue Augen, ein markantes Kinn und auffällige Wangenknochen. Sein Körper lag unter einer dünnen Schicht Laub und ein paar Ästen, die ihn wohl verstecken sollten. Das hatte nur für eine Weile funktioniert, denn sehr viel länger als eine Woche konnte der Leichnam bei diesem Zustand noch nicht dort liegen.

»Nein, wir kennen die Identität nicht«, erklärte Plank. »Es wurde auch niemand als vermisst gemeldet, der auf die Beschreibung passt.«

»Aha«, murmelte Zassenberg. »Interessant.«

»Was ist interessant?«, fragte Bill, die sicher schon erpicht darauf war, erneut von Zassenbergs reichem Erfahrungsschatz zu profitieren.

»Erinnern Sie sich, was ich Ihnen bei unserem letzten Treffen erklärt habe, Bill?«

Letztes Treffen?, fragte sich Momberger. Was denn für ein letztes Treffen? Damit war doch wohl hoffentlich der letzte Fall gemeint! Oder etwa nicht? Rührte daher auch die plötzliche Vertrautheit der beiden? Er versuchte, ruhig zu bleiben und nicht sofort wie ein eifersüchtiger Zwölfjähriger zu reagieren.

Bill antwortete derweil auf die Frage: »Sie meinen die Relevanz des Bekanntenkreises? Dass man allein aus der Zahl und Art der Freunde darauf schließen kann, welchen Menschen man vor sich hat.«

»Genau das meine ich. Natürlich könnte der junge Mann auch gar nicht von hier kommen. Das wäre auch eine Erklärung für die fehlende Vermisstenmeldung. Aber gehen Sie einmal vom Gegenteil aus. Was sagt es Ihnen dann, dass ihn niemand gesucht hat?«

»Dass er sehr introvertiert war«, antwortete Bill unsicher und fügte an: »Oder ein Arschloch.«

»Und wenn Sie sich das Bild ansehen?« Er riss Momberger die Akte aus der Hand.

Der war zu entnervt von der Art und Weise, wie sie miteinander umgingen, um eine wirkliche Reaktion zeigen zu können.

Bill nahm die Akte entgegen und flüsterte beim Durchgehen der Bilder: »Gezupfte Augenbrauen, teure Kleider, vielleicht sogar gefärbte Strähnchen …«

All das war Momberger nicht aufgefallen, doch er schob es kurzerhand auf die Sensibilität des weiblichen Geschlechts, wofür er sich nur einen Moment später selbst eine innere Ohrfeige verpasste. Ansonsten war er immer der Erste, der andere für ähnlich pauschal getroffene Urteile abstrafte.

»Der junge Mann sieht mir nicht sehr introvertiert aus«, erklärte Bill. »Ich tippe auf Arschloch.«

»Unser Glück«, sagte Zassenberg und zog fragende Blicke auf sich. »Mit Arschlöchern kenne ich mich aus.«