Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

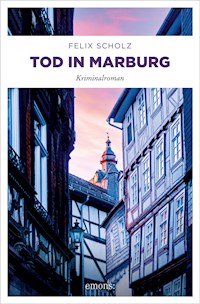

Frankfurter Griesgram ermittelt mit linkem Weltverbesserer unter Marburger Burschenschaften. Eine junge Forscherin steht kurz vor einem bedeutenden Durchbruch in der Impfstoffentwicklung. Doch dann wird sie tot in der Lahn aufgefunden – durchbohrt von einem mittelalterlichen Degen. War Industriespionage das Motiv, oder haben sich die ultrarechten Burschenschaften Marburgs an einer alten Widersacherin gerächt? Die beiden nicht ganz freiwillig zusammenarbeitenden Kommissare Momberger und Zassenberg tauchen tief in die Milieus der Universitätsstadt ein – um am Ende zu einer schockierenden Lösung zu kommen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 369

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Felix Scholz ist studierter Germanist, wissenschaftliche Hilfskraft und Dozent für Deutsch als Fremdsprache an der Philipps-Universität Marburg. Neben vielen Auftritten bei Lesebühnen und Poetry-Slams schreibt er Kinderbücher und Kriminalromane.

Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2022 Emons Verlag GmbH

Alle Rechte vorbehalten

Umschlagmotiv: mauritius images/EyeEm/Winfried Heidl

Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer

Umsetzung: Tobias Doetsch

Lektorat: Christiane Geldmacher, Textsyndikat Bremberg

E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck

ISBN 978-3-96041-905-1

Originalausgabe

Unser Newsletter informiert Sie

regelmäßig über Neues von emons:

Kostenlos bestellen unter

www.emons-verlag.de

Für meine Miete

1

Veränderungen waren, obwohl er das niemals zugegeben hätte, für Eduard Momberger keine schöne Sache. Trotz seiner progressiven, manch einer würde sagen leicht weltfremden Ideale war es ihm persönlich ein Graus, dass sich etwas an seinen gewohnten Abläufen ändern könnte. Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich? Natürlich, nur her mit der Veränderung! Aber er selbst wollte davon doch möglichst ferngehalten werden.

Dementsprechend war es für ihn keine sonderlich angenehme Überraschung, als ihn seine Chefin am frühen Morgen aus dem Bett klingelte. Denn das roch nach Veränderung.

»Momberger?«, fragte die gebieterische Stimme am anderen Ende der Leitung. »Schlafen Sie etwa noch?«

Er räusperte sich und versuchte, so zu klingen, als läge er nicht noch unter der Decke: »Nein, Chefin, bin schon länger wach.«

Seine Stimme machte ihm einen Strich durch die Rechnung, klang sie doch deutlich nach »Ich bin noch nicht wach und werde es auch die nächsten zwei Stunden nicht sein!«.

»Schaffen Sie Ihren Arsch aus dem Bett!«, befahl seine Chefin, und Momberger konnte ihr hageres, bleiches Schlangengesicht vor sich sehen. »Wir haben jemanden gefunden.«

»Ach ja?«, fragte er und versuchte seine Gedanken zu ordnen. »Haben wir jemanden gesucht?«

»Eine Leiche!«, kommentierte seine Chefin seine Gedächtnislücke, und er konnte das Augenrollen deutlich durchs Telefon spüren. »Wir haben eine Leiche in der Lahn gefunden.«

»Unfall?«, wollte Momberger wissen und drückte sich selbst die Daumen.

»Sieht wohl nicht danach aus.«

»Scheiße!«

Morde kamen im kleinen Marburg zwar vor, aber normalerweise nicht allzu häufig. Nachdem ein Zahnarzt vor einem Monat erst seinen Kollegen und dann sich selbst erschossen hatte, war Momberger guter Hoffnung gewesen, dass der nächste Fall noch eine Weile auf sich warten ließe.

»Da ist noch was«, sagte Renate Fischer deutlich leiser.

Das verhieß noch mehr Veränderung.

Nach einer kleinen Pause fügte sie hinzu: »Sie bekommen Unterstützung aus Frankfurt.«

»Bitte, was?«

Frankfurt lag fast hundert Kilometer entfernt und hatte mit Marburg nicht viel mehr zu tun als Nowosibirsk mit Moskau.

»Was zur Hölle haben die aus Frankfurt hier zu suchen?«

Ein heftiges Ausatmen kam bei Momberger wie eine Tonstörung an. »Die Streife ist bereits im Register fündig geworden, während Sie noch in Morpheus’ Armen lagen. Die Tote scheint die vermisste Yalda Wegener zu sein. Sie erinnern sich?«

»Ja, tue ich.«

Vor drei Tagen war Anton Wegener auf der Wache aufgetaucht. Ein steinreicher Professor für Pharmazie und ein hohes Tier der in Marburg ansässigen Behringhöfe, dem größten Pharmakonzern in der Gegend. Er hatte seine Frau als vermisst gemeldet.

»Aber was hat das mit Frankfurt zu tun?«, fragte Momberger verwirrt.

»Wie es scheint, ist Anton Wegener ein enger Freund des hessischen Innenministers. Und der will, dass der Fall so schnell wie möglich aufgeklärt wird.«

Momberger hatte starke Zweifel, dass dies sein Leben einfacher gestalten würde. Deswegen tat er, was er in solchen Situationen immer tat, er versuchte es mit Ironie. »Also hat er mir einen persönlichen Assistenten besorgt, damit ich meine Arbeit effizienter erledigen kann?«

»Jetzt ist nicht die Zeit für Ihre blöden Scherze, Momberger«, erklärte der Giftzahn, wie Momberger seine Chefin zu nennen pflegte. »Sehen Sie zu, dass Sie zum Fundort der Leiche kommen!«

Er gehorchte seiner Vorgesetzten ausnahmsweise aufs Wort. Natürlich nicht, weil er es so wollte, sondern weil er musste. Seit einiger Zeit hatte sie ihn gewissermaßen in der Hand. Renate Fischer wusste, dass er sich für manche Kollegen mehr einsetzte als für andere. Und eine war dabei, für die er sich am ehesten in die Schusslinie geworfen hätte. Seine Chefin – Schnüfflerin, die sie nun mal war – hatte davon Wind bekommen, und nun musste er zusehen, dass es keinen Kollateralschaden gab, wenn er sich mit ihr anlegte.

Er ließ sich die genaue Fundstelle durchgeben, bevor er wortlos auflegte. Anschließend sprang er unter die Dusche und zog sich an. Dabei fiel ihm einmal mehr auf, dass er dringend wieder Sport treiben müsste. Der Gürtel war schon wieder um ein Loch gewachsen. Er sah sich im Spiegel an: Der Bauch war nicht mehr zu verstecken, dabei war er früher immer problemlos schlank geblieben. Seine langen Haare waren auch nicht mehr der Frauenmagnet von einst, vor allem, seit sie vorn etwas ausdünnten.

Momberger seufzte, machte sich einen Zopf und zog sich dann dicker an als noch in den letzten Tagen. Draußen wurde es langsam, aber sicher herbstlich, und so früh am Morgen war es noch recht kalt.

Vor der Tür atmete er die frische Herbstluft ein und sah sich um. Sein winziges Haus, durch Glück und großes Geschick beim Einschmeicheln von seiner Großmutter geerbt, lag auf dem Gegenhang des Marburger Schlosses, das gerade nur schwerlich durch den morgendlichen Dunst zu erkennen war. An sonnigen Tagen thronte es ehrwürdig über der Stadt mit ihren alten Universitätsgebäuden und der spitz aufragenden Elisabethkirche. Von alldem war zu diesem frühen Zeitpunkt wenig zu sehen.

Eduard Momberger trat an seinen alten, ockerfarbenen Volvo Kombi, öffnete die Tür und drehte sich eine Zigarette, bevor er losfuhr. Ein Blättchen Papier, ein schmaler Filter, ein wenig Tabak und natürlich etwas Spucke zum Verkleben des Ganzen, und schon war der Glimmstängel fertig.

Die Leiche war keine zehn Minuten von ihm entfernt gefunden worden. Eigentlich also in fußläufiger Distanz, aber weil er weit oben am Berg wohnte, hätte er später am Tag den ganzen Weg wieder hochlaufen müssen. Fast einmal täglich wünschte er sich einen Aufzug, der ihm die Mühe abnahm. In der Innenstadt gab es sogar zwei davon. Sie verbanden die Unterstadt mit der Oberstadt. Aber wer dort wohnen wollte, brauchte schon eine sehr reiche tote Großmutter.

Wenn seine Knie wieder mitmachten, so redete er sich fast jeden Morgen ein, würde er das Fahrrad aus dem Keller holen. Noch einmal sah er trübselig auf die speckige Rundung, die sich unter seiner Brust auftat. Er seufzte genervt und fuhr dann aus der Einfahrt.

Zur gleichen Zeit saß im Bordrestaurant eines ICE Richtung Marburg Philipp Zassenberg und beobachtete, wie draußen die Wolkenkratzer der Großstadt langsam durch kleinere, erheblich hässlichere Plattenbauten aus der Vorstadt ersetzt wurden und irgendwann ganz verschwanden. Danach starrte er nur noch auf ruhige Dörfer, die hier und da von einem etwas größeren Bahnhof unterbrochen wurden. Die Deutsche Bahn, ohnehin nicht für geniale Verkehrsplanung bekannt, erlaubte sich auf der Strecke zwischen Frankfurt und Marburg die seltsame Eigenart, den ICE auf der Strecke des Regionalverkehrs mitfahren zu lassen – in derselben Geschwindigkeit. Von Express konnte in diesem Fall also keine Rede sein.

Philipp Zassenberg seufzte. Die Aussicht, die nächste Zeit im winzigen Marburg zu verbringen, verhagelte ihm die ohnehin miese Stimmung.

Zassenberg war ein Stadtmensch durch und durch. Er kam aus Berlin, weshalb ihn das etwas kleinere und weniger vielfältige Frankfurt schon manchmal langweilte. Nicht dass er selbst viel auf Vielfalt gegeben hätte – ganz im Gegenteil. Er blieb gern unter seinesgleichen. Abwechslung konnte er im Urlaub genießen, aber nicht im Alltag. Doch er mochte das lebendige Chaos, das in einer Großstadt voller verschiedener Ansichten, Aussichten und Absichten herrschte. Das Chaos, das ihm nicht zuletzt das Konto füllte, schließlich war er als Ordnungshüter der natürliche Feind des Durcheinanders.

Doch nun hatte er das popelige Studentenkaff Marburg aufzusuchen. Ein Ort, so weit entfernt vom Glanz der Großstadt, dass der Mord, den er zu untersuchen hatte, sicherlich das größte Ereignis der letzten Jahre darstellte.

Sein Kaffee bestand vor allem aus Milch und Zucker, und er bestellte gleich noch einen. Der Koffeinschub unterdrückte für einen Moment die Lust auf die nächste Zigarette – die letzte war immerhin schon vierzig Minuten her.

Vor etwas mehr als drei Stunden, es war noch stockfinster gewesen, und im Grunde war er nicht einmal richtig zum Schlafen gekommen, hatte ihn kein Geringerer als der Landespolizeipräsident angerufen und ihn ohne große Erklärungen nach Marburg befohlen. Mit einem Typ dieses Kalibers bekam man es normalerweise nur zu tun, wenn sehr viel Geld im Spiel war. Diesmal schien das allerdings anders zu sein.

Eine halbe Schachtel Gauloises, drei Kaffee und zwei Anrufe später war er halbwegs über die Situation im Bilde gewesen. Anscheinend hatte man eine gewisse Yalda Wegener tot im Fluss gefunden, und wie es das Schicksal nun mal wollte, war die mit einem engen Freund des Innenministers verbandelt. Der hatte den Polizeipräsidenten wach geklingelt, der wiederum hatte sich ohne Umwege den Mordermittler mit der höchsten Aufklärungsquote in Frankfurt herausgesucht und war so auf Zassenberg gekommen.

Geld und Einfluss, die beiden hielten das alte Mühlrad auch weiterhin in Bewegung. Er hatte damit im Grunde kein Problem, schließlich war ihm beides nicht unbekannt. Wenn Geld und Einfluss allerdings dafür sorgten, dass er mit Romanistik-Studenten über das Für und Wider von Plastikverpackungen streiten musste, war seine Bereitschaft zur Toleranz schnell aufgebraucht.

Zassenberg lehnte den Ellenbogen auf den Tisch des ICE-Bordbistros, stützte sein Kinn in die Hand und starrte erneut aus dem Fenster. Sie waren gerade aus Gießen herausgefahren, der nächste Halt war Marburg. Draußen zog ein Bauernhof nach dem anderen vorbei. Der als Hochgeschwindigkeitszug konzipierte ICE fuhr knapp über Schrittgeschwindigkeit und schien auch keine Anstalten zu machen, das in Bälde zu ändern. Wahrscheinlich waren die Schienen in der Gegend noch auf Draisinen und Dampfloks ausgelegt, dachte er im Scherz.

Ohne es zu wollen, sah er sein Spiegelbild im Fenster und war einmal mehr erschrocken darüber, wie alt er in den letzten zehn Jahren geworden war. Mit vierzig hatte ihn noch jeder für dreißig gehalten, und nun war er fünfzig und hätte bald als Rentner durchgehen können.

Drei gescheiterte Ehen, dachte er sich. Die kosten jeweils zehn Jahre.

Er war groß, massiv, aber nicht dick, hatte dichtes Haar und einen Dreitagebart, mit dem man Gurken hätte raspeln können. Der Stress der letzten Jahre zeichnete sich in tiefen Linien in seinem Gesicht ab. Die zwei Schachteln Zigaretten, die er sich am Tag gönnte, taten ihr Übriges.

»Nächster Halt: Marburg«, tönte die Stimme aus dem Lautsprecher. »Ausstieg in Fahrtrichtung links.«

Wie hieß die Tote noch mal? Er sah rasch in seinen Unterlagen nach. Yalda Wegener. Nur gut vorbereitet sein.

2

Momberger stellte den Volvo am Straßenrand ab und lief noch ein Stück bis zur Fundstelle der Leiche. Der Fluss war nicht weit und strömte in rascher Geschwindigkeit Richtung Süden. Umgeben von hohen Bäumen auf Mombergers und eng gebauten Häusern auf der anderen Seite war die Stelle ein beliebtes Fotomotiv. Der Schlossberg lag gegenüber, und das alte Gemäuer schälte sich langsam aus dem kalten grauen Nebel heraus. Darunter konnte man allmählich die märchenhafte Gestalt der Marburger Altstadt erkennen.

Das dröhnende Rauschen des Wehrs durchstach die morgendliche Stille. Die Lahn machte hier einen kleinen, etwa drei Meter tiefen Satz nach unten. Im Strudel des Wasserfalls blieben immer wieder größere Dinge wie Baumstämme hängen, die erst bei der nächsten Überschwemmung weitergetragen wurden.

Er sah sich um. Am breiten Ufer lagen die Studenten normalerweise ab dem frühen Nachmittag und genossen die Geselligkeit. Auch Momberger hatte viele Stunden an den Lahnwiesen verbracht, zu viel Bier getrunken, gekifft und den Fluss genauso wie den Tag an sich vorbeirauschen lassen.

In heißen Sommern lockte die Lahn mit tiefem, kühlem und vor allem sauberem Wasser. Natürlich hatte es in seiner Jugend noch nicht ganz so heiße Sommer gegeben, wie es mittlerweile der Fall war. Ganz zu schweigen davon, dass die Hitze des Tages deutlich besser zu ertragen war, wenn man jung und frei von Verpflichtungen am Flussufer faulenzte. Musste man hingegen in Anzug und Krawatte Kriminalfälle aufklären, sah das Ganze schon anders aus.

Momberger dachte oft an diese Zeiten zurück, denn es war die mit Abstand glücklichste Periode in seinem Leben gewesen. Eine Zeit, in der er noch daran gedacht hatte, die Welt zu verbessern. Je nachdem in welcher Stimmung er gerade war, schüttelte er den Kopf ob seiner damaligen Naivität, oder er ärgerte sich darüber, dass ihm seine einstigen Ideale nun weniger bedeuteten.

Damals, und darüber ärgerte er sich beinahe jeden Tag, hatten die Studenten jedenfalls noch nicht so viel Müll hinterlassen. Die Berge von Einmalgrills, Dosenpfand und Plastiktüten, durch die man mittlerweile jeden Morgen waten musste, um an die Lahn zu gelangen, ließen ihn einmal mehr über die Möglichkeit sinnieren, Menschen vielleicht wieder öffentlich auspeitschen zu lassen. Das eine oder andere Exempel würde sicher für Besserung sorgen.

Aus Richtung Wasser kamen ihm bereits Fritz Zaun und Albert Michel entgegen, die es nur im Doppelpack gab. Die beiden waren ein besonders gutes Argument für höhere Qualitätsansprüche bei der Polizei. Zwar waren die Kommissare herzlich gute Menschen, aber im Grunde für wenig geeignet, das über Kaffeekochen hinausging. Beide waren stark übergewichtig, ungeschickt und vergaßen die einfachsten Dinge. Nur zu zweit waren sie überhaupt in der Lage, den Job eines einzelnen Beamten zur Hälfte zu erfüllen. Dass sie unter Momberger arbeiteten, hatte vor allem mit zwei Dingen zu tun: Auf der einen Seite waren sie zwar selten eine Hilfe, manchmal hatten sie aber genau die richtige Idee zum richtigen Zeitpunkt. Es war wie eine Gabe und funktionierte nur, wenn beide zusammen arbeiteten.

Auf der anderen Seite stand die Tatsache, dass Momberger sich unter seinen übrigen Kollegen nicht immer beliebt gemacht hatte. Zaun und Michel waren also eine kleine Strafe.

»Morgen, Chef!«, begrüßte ihn Albert Michel.

»Morgen, Jungs«, antwortete er und ließ sich von ihnen die Leiche zeigen. Sie war nackt und lag am Ufer der Lahn. Von Weitem sah es so aus, als wäre sie nur beim Sonnenbaden eingeschlafen. Als sie näher kamen, änderte sich dieses Bild drastisch. Die Haut der Toten war dunkel und vom Wasser aufgedunsen. Sie hatte pechschwarze Haare und sah aus wie aus dem Mittleren Osten. Besonders auffällig war eine tiefe Wunde auf ihrer Brust. Es war, als hätte man sie aufgespießt.

»Ein Pärchen hat sie heute Nacht gefunden«, erklärte Zaun. »Sie wollten eigentlich schwimmen gehen.«

»Ein nüchternes Pärchen?«

Momberger wusste, dass die Studenten eher keine Fanta tranken, wenn sie sich auf den Lahnwiesen trafen. An sonnigen Tagen war der kilometerlange Streifen am Fluss die längste Partymeile in Hessen.

»Nicht so richtig. Ich habe ihnen gesagt, dass sie heute Mittag noch einmal aufs Revier kommen sollen. Es war nicht wirklich viel mit ihnen anzufangen.«

»Wollen wir hoffen, dass sie sich noch an etwas erinnern können.«

Momberger kniete sich neben die Leiche. Er sah sich die Wunde auf der Brust genauer an.

»Scheint von einem Messer zu sein. Wann schlagen die Jungs von der Rechtsmedizin hier auf?«

»Sind auf dem Weg. Müssten jede Minute da sein.«

»Und Sabine?«

»Sabine?«, fragte Zaun verwirrt.

»Frau Kaufmann, die Staatsanwältin. Mein Gott, Fritz, das ist doch nicht dein erster Fall.«

»Ach so, Sabine Kaufmann.« Plötzlich bewegten sich die ersten Zahnräder in seinem Verstand. »Mit der Sie zur Schule gegangen sind?«

»Genau die!«

»Mit der Sie nach dem Abi … Sie wissen schon?«

Momberger rollte mit den Augen. »Hat sie sich nun gemeldet oder nicht?«

»Die hatte ich eben kurz am Telefon. Sie meinte, dass sie auf dem Weg ist. Aber Sie wüssten ja schon, was zu tun ist.«

Das hoffte Momberger zumindest. Er sah sich die breite Stichwunde in der Brust noch einmal genauer an.

»Selbstmord können wir auf jeden Fall ausschließen. Einen Unfall noch nicht. Wäre nicht die Erste, die beim Schwimmen in der Lahn ums Leben gekommen ist.«

»Chef?«

»Ja, Michel?«

»Stimmt es, dass wir diesmal auf die Finger geschaut bekommen? Wir haben gehört, es sei jemand aus Frankfurt unterwegs.«

»Sieht danach aus«, murmelte Momberger, während er die Leiche aus verschiedenen Blickwinkeln unter die Lupe nahm. »Wie hieß sie noch gleich? Wegener?«

»Jawohl, Chef.« Michel blätterte in seinen Notizen. »Yalda Wegener. Wird seit drei Tagen vermisst. Und wie ist der Frankfurter so?«

»Knackig und am besten mit Senf«, sagte Momberger, was sowohl Michel als auch Zaun an die Grenzen ihrer cerebralen Belastbarkeit brachte.

»Ich habe keine Ahnung«, warf er noch hinterher. »Ist die Tote Deutsche?«

»Ich dachte, das sollten wir nicht mehr fragen, Chef. Haben Sie uns doch selbst beigebracht.«

»Ihr sollt niemanden wegen seiner Herkunft verdächtigen. Wenn ihr eine Leiche vor euch habt, dann dürft ihr sehr wohl fragen, woher sie kommt. Also?«

Noch einmal sah Michel auf seinen Notizblock. »Hier steht nichts, tut mir leid.«

»Yalda ist ein iranischer Name«, erklärte eine junge blonde Beamtin, die neben ihnen auftauchte. »Ich habe das schon recherchiert.«

»Hey, Bill!«, begrüßte Momberger seine junge Untergebene.

Sybille Weigand war noch nicht allzu lange mit ihrer Ausbildung fertig und hatte doch schon eine steile Karriere hinter sich gebracht. In ihrem Alter wechselte man normalerweise Druckerpatronen oder stellte Strafzettel in der Fußgängerzone aus. In der Mordkommission zu arbeiten, war also eine Ausnahme. Zum Glück für Momberger machte Bills Grips die beiden fehlenden Gehirnhälften von Michel und Zaun mehr als wett.

»Tag, Chef!«, grüßte sie ihn und berührte ihn leicht am Arm. Das tat sie oft, und Momberger wusste nie, was sie damit bezweckte, auch wenn ihm die gelegentlichen Berührungen nicht unangenehm waren, ganz im Gegenteil.

»Hast du noch mehr für mich?«, fragte er sie. »Schon eine Ahnung, was passiert ist?«

»Nicht wirklich. Wir haben die Leiche vor etwa vier Stunden gefunden. Zwei Jungs von der Streife haben sie aus dem Wasser gezogen. Sie wurde ständig wieder vom Wehr nach unten gedrückt. Es bestand die Gefahr, dass sie sich dadurch Wunden zuzieht, die fälschlicherweise mit dem Mord in Verbindung gebracht werden könnten.«

»Du redest schon von Mord?«

»Sieht ganz so aus.« Sie deutete auf die riesige Wunde in der Brust der Leiche.

»Vielleicht wollte sie nackt baden. So wie das Pärchen. Ist irgendwo ausgerutscht, auf etwas Spitzes gefallen und dann bis hierher getrieben.«

»Unwahrscheinlich«, widersprach Bill. »Die Wunde sieht nach einem glatten Einstich aus, wie von einem Messer. Ein spitzer Stein war das kaum. Stimmt es eigentlich, dass wir einem Ermittler aus Frankfurt unterstellt werden?«

»Unterstellt? Jetzt werden wir ihm schon unterstellt? Pass mal auf: Noch ist keine Sau aus Frankfurt hier angekommen, und solange das so bleibt, leite ich die Ermittlungen! Was zur Hölle soll so ein Schnösel von der Eintracht uns hier schon helfen können?«

»Ich bin Hertha-Fan!«, tönte eine Stimme hinter ihnen.

Momberger drehte sich um und sah einen stämmigen Mann mit Zigarette im Mundwinkel auf sich zukommen.

»Und im Gegensatz zu Ihnen habe ich schon einmal einen echten Mordfall gelöst.«

3

»Die Frau ist erstochen worden.«

»Das sehe ich auch«, sagte Zassenberg. »Wie heißen Sie noch gleich?«

»Sybille Weigand.«

»Sind Sie nicht ein wenig zu jung, um mit Leichen herumzuspielen?«

»Entschuldigen Sie?«

»Schon gut.« Zassenberg winkte ab. »War nicht böse gemeint. Sie werden sich schon daran gewöhnen. Und Sie sind hier der Einsatzleiter? Oder besser gesagt: Sie waren es?«

Er streckte Momberger die Hand hin, der sie aber gekonnt ignorierte.

»Immer auf die Hygiene achten, was?«, stichelte Zassenberg.

Momberger steckte die Hände in die Jackentaschen und streckte den Kopf etwas im Nacken, um sich größer zu machen.

»Ich würde es begrüßen, wenn Sie sich zunächst einmal vorstellen könnten.«

Still zog Zassenberg eine Augenbraue nach oben und begutachtete sein Gegenüber etwas genauer. Nach einer unangenehmen Wartezeit meinte er: »Mein Name ist Philipp Zassenberg. Freunde nennen mich Zaster. Sie nennen mich Zassenberg.«

Er zog noch einmal an seiner Zigarette und schnipste sie dann in hohem Bogen in den Fluss.

»Ich bin seit knapp zwanzig Jahren bei der Kripo Frankfurt, tja, und deswegen wohl auch hier gelandet.«

Sybille Weigand sah von Momberger zu Zassenberg und sagte dann amüsiert: »Zwei Berge, das passt doch!«

Die beiden sahen sie verwundert an. Momberger schüttelte den Kopf, und Zassenberg kommentierte ihre Aussage spöttisch: »Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Ihre Einwürfe in Zukunft etwas geistreicher ausfallen würden.«

Mit diesen Worten lief er an den anderen vorbei und sah sich die Leiche aus der Nähe an.

»Sieht aus wie aus dem Mittleren Osten. Stichwunde direkt im Sternum. Da muss man erst mal durchkommen. Sehen Sie das da?« Er drehte sich zu Momberger und deutete auf die Brust der Toten. »Schwere Hämatome im Brustbereich. Die kommen nicht von der Einstichstelle.«

»Vielleicht hat sie sich die im Wasser zugezogen«, mutmaßte Momberger.

Zassenberg sah hinüber zum Wehr, wo Wassermassen über etwa drei oder vier Meter schräg nach unten fielen. »Nicht unmöglich.« Er packte in seine Jackentasche, zückte die nächste Zigarette und steckte sie an. »Normalerweise entstehen nach dem Tod keine größeren Blutansammlungen mehr«, erklärte er dann. »Keine Ahnung, ob das auch gilt, wenn man stundenlang durchgeschleudert wird. Sie sagten, die Medizinmänner tanzen gleich an?«

Kommissarin Weigand, die alle nur Bill nannten, nickte langsam. Offenbar war sie bereits eingeschüchtert von der schroffen Art ihres neuen Vorgesetzten. Momberger sah sie mitleidig an, machte sich aber keine Sorgen deswegen. Bill war niemand, die man so einfach aus dem Konzept bringen konnte.

»Ich denke, warten können Sie drei auch ohne Mami und Papi.« Zassenberg sah Bill, Michel und Zaun an. »In der Zeit könnten Sie mich in mein Hotel fahren. Momberger, richtig?«

Momberger lief kommentarlos Richtung Auto. Zassenberg folgte ihm. Bevor sie ins Auto einstiegen, rief Momberger: »Bill!«

»Ich weiß schon, Chef!«, rief sie zurück. »Klinken putzen und Nachbarn befragen. Ich habe der Wache schon gesagt, dass sie noch ein paar Kollegen herschicken sollen. Und wenn die Staatsanwältin mir auf die Nerven geht, rufe ich dich an. Wie immer.«

Momberger reckte einen Daumen in die Höhe. Natürlich hatte Bill sich nicht aus dem Konzept bringen lassen.

»›Zum Stern‹, sagt Ihnen das was?«, fragte Zassenberg.

»In der Oberstadt, klar sagt mir das was«, antwortete Momberger.

Sie fuhren mit dem alten, verrauchten Volvo durch den morgendlichen Berufsverkehr in der Innenstadt. An einer Ampel in der Nähe der Elisabethkirche mussten sie halten.

»Die E-Kirche«, erklärte Momberger seinem Kollegen und deutete mit dem Finger auf das knapp hundert Meter hohe Bauwerk, als ob man es irgendwie neben den dreistöckigen Gebäuden übersehen könnte. »Knapp achthundert Jahre alt. Gotischer Stil. Gilt als eine der Ersten ihrer Art. Wenn Sie dort die …«

»Ich bin nicht zum Sightseeing hier, Momberger! Erzählen Sie mir lieber, was Sie über die Tote wissen.«

Brüskiert atmete Momberger durch. »Viel haben wir bisher nicht. Ihr Name ist Yalda Wegener. Sie wurde vor drei Tagen von ihrem Mann als vermisst gemeldet.«

»Yalda Wegener«, brummte Zassenberg. »Seltsame Kombination, finden Sie nicht?«

»Wieso seltsam?«

»Iranischer Vorname, deutscher Nachname. Kommt einem nicht alle Tage unter, oder?«

»Hier in Marburg schon.«

»Ach ja«, stöhnte Zassenberg. »Sie sind hier ziemlich rot angehaucht, oder?«

»Sie sagen das, als wäre es ein Verbrechen, ein bisschen weltoffen zu sein.«

Zassenberg lachte laut auf und drehte sich zu seinem Sitznachbarn. »Sie gehören also auch dazu.« Er zog sich erneut eine Gauloises aus der Packung und steckte sie sich ungefragt an. »Ein Linker bei der Polizei, na, die Geschichte will ich hören.«

Zufrieden grinsend schaute er zunächst aus dem Fenster und dann etwas eindringlicher zu Momberger. »Nicht jetzt natürlich. Sie gucken schon so, als wollten Sie mir erzählen, was Sie als Kind im Fernsehen geschaut haben. Wir gehen nachher essen, ich habe ohnehin einiges mit Ihnen zu klären.«

Momberger fragte sich, wie dieser ungehobelte Mensch auf Geheiß des Innenministers in seinem Auto gelandet war. Er schüttelte sich und nahm den Faden wieder auf: »Um auf Ihre Frage zurückzukommen: Die Tote war die Frau von Professor Anton Wegener. Daher die seltsame Namenskombination.«

Er betonte das Wort »seltsam« ganz besonders.

»Professor?«, fragte Zassenberg. »Wofür?«

»Pharmazie. Sein Geld macht er aber an den Behringhöfen. Da scheint er so etwas wie der Messias der Pillen zu sein.«

»Und die Behringhöfe sind?«

»Das hiesige Pharmaunternehmen. Neben der Uni der größte Arbeitgeber der Stadt.«

»Soso.«

Zassenberg schien bereits eine Spur zu verfolgen, obwohl Momberger noch nicht einmal wusste, wer die Tote genau war.

Die Ampel vor ihnen schaltete endlich auf Grün, und sie fuhren an der Elisabethkirche vorbei Richtung Innenstadt. Momberger bog mehrmals ab, und schon befanden sie sich auf einem engen Kopfsteinpflasterweg in Richtung Marburger Oberstadt. Die Straße war gesäumt von alten, meist recht schiefen Fachwerkhäusern, die im Erdgeschoss allesamt ein Geschäft beherbergten. Von diesen hatte zur frühen Stunde allerdings noch keines geöffnet, weshalb sie, vom Hämmern des Kopfsteinpflasters einmal abgesehen, ungestört bergauf fahren konnten.

Nach einigen hundert Metern wurde die Straße noch ein Stück enger, die Häuser noch etwas urtümlicher, und sie fuhren nicht mehr nach oben, sondern geradeaus. Die Straße hatte sich zu einer Art Fachwerktunnel verengt. Kleine Cafés wechselten sich mit urigen Geschäften ab. Jedes Haus schien das andere in seiner Kunstfertigkeit übertrumpfen zu wollen. Hier und da gingen kleine Gassen von der Straße ab und verschwanden schnell wieder im Dunkel der Oberstadt.

Zassenberg sah sich verwundert um. »Das muss ja wie Disneyland für Japaner sein.«

Momberger versuchte, den stereotypen Anklang zu überhören. Er wollte seinem neuen Vorgesetzten nicht noch mehr Anlass zum Verhöhnen seiner progressiven Haltung geben. Er sagte deswegen nur: »Ja, hier gibt es viele Touristen.«

Doch ein »Von überallher« konnte er sich nicht verkneifen.

Sie bogen um die Ecke und kamen auf dem Marktplatz an. Der öffnete die Beengtheit der Oberstadt zu einem größeren Platz. Ein Stück bergab lag das wuchtige alte Rathaus, das sich durch seine jahrhundertealten Sandsteinmauern deutlich von den Fachwerkhäusern abhob. Diese prägten ansonsten das Bild des Marktplatzes. Auf jeder freien Fläche standen bereits Tische und Stühle der umliegenden Bars, Cafés und Restaurants. Dazu gehörte auch das Hotel »Zum Stern«, in dem Zassenberg untergebracht war.

»Warten Sie hier!«, sagte er. »Ich will nur kurz einchecken. Dann können wir weiter.«

»Wo ist eigentlich Ihr Koffer?«

»Hat der Kollege dabei, der mich vom Bahnhof abgeholt hat.«

»Und wieso hat der Sie nicht hierhergefahren?«, fragte Momberger genervt. »Wäre doch naheliegender.«

»Schon. Aber ich wollte mir ein Bild davon machen, mit wem ich es zu tun habe.«

Er schloss die Tür mit einem lauten Wumms und verschwand im Hotel. Momberger atmete tief durch und stieg aus dem Auto. Er setzte sich auf die Motorhaube, drehte sich eine Zigarette und fing an zu rauchen. Beim Blick nach rechts fiel ihm ein Kneipenschild ins Auge: »Trubadix«. Das war in seiner Studentenzeit immer der letzte Anlaufpunkt gewesen. Bilder von durchzechten Nächten schossen ihm in den Kopf. Nur zu genau konnte er sich an den legendären Abend erinnern, als er eine Wette gegen den Besitzer gewonnen hatte und deswegen den Rest des Abends hinter der Theke stehen durfte.

Um was ging es noch einmal in der Wette, fragte er sich. Doch er kam zu keinem anderen Ergebnis, als dass er sich in diese Zeit zurückwünschte.

Einen Moment später trat Zassenberg wieder aus dem Hoteleingang heraus. »Na los! Wir haben zu tun.«

Wie gern hätte Momberger jetzt an der Theke gesessen und ein Bier getrunken.

4

Die Leiche wurde in die Pathologie der Uniklinik gebracht. Polizeibeamte suchten das Ufer der Lahn nach weiteren Hinweisen ab und befragten die zahlreichen Anwohner.

Währenddessen waren Momberger und Zassenberg auf dem Weg zu Anton Wegener. Der wohnte wie Momberger auf dem Ortenberg, der dem Schloss gegenüberlag – allerdings unter vollkommen anderen Bedingungen. Während der Kommissar ein winziges Häuschen bewohnte, das sich kaum von seinen Nachbarn unterschied, beanspruchte Anton Wegener fast einen ganzen Stadtteil für sich.

Obwohl Momberger und Zassenberg bereits durch ein breites Tor gefahren waren, konnten sie das Haus noch nicht erkennen. Ein serpentinenartiger Weg führte zunächst den Hang empor. Es war ein klein wenig, als würde man dem König von Marburg einen Besuch abstatten.

»Hier bin ich auch nicht allzu oft«, erklärte Momberger, während er kritisch aus der Frontscheibe schaute. »Mein Gott, wie viel verdient der Mann?«

»Muss für Sie ja wie ein Schlag in den Magen sein«, stichelte Zassenberg. »Was man hier alles umverteilen könnte.«

»Sie können nörgeln, so viel sie wollen, aber allein das Grundstück ist doch die reine Verschwendung von brauchbarem Wohnraum. Tut mir leid, wenn Sie das anders sehen.«

»Keine Sorge, Momberger. Toll finde ich das auch nicht. Aber ich zahle an drei Ex-Frauen Alimente. Verurteilen Sie mich also nicht, wenn ich ein wenig kritisch auf Umverteilung schaue.«

Momberger sah kurz zur Seite. War da gerade ein wenig Menschlichkeit neben ihm aufgeblitzt? Zumindest kam ihm sein Sitznachbar nun einen Deut sympathischer vor. Damit befand er sich allerdings immer noch am unteren Ende der Skala.

Endlich kam das Haus in Sicht. Es war ein moderner, aus vielen Würfeln zusammengesetzter Bau aus Sandstein und Glas. Er fügte sich ein in eine Gartenanlage, die in ihrer Perfektion beinahe klinisch wirkte. Jedes Blatt schien exakt nach Plan getrimmt, jeder Grashalm einzeln ausgerichtet worden zu sein. Im Rest der Stadt waren schon die ersten Blätter von den Bäumen gefallen, doch hier war nicht ein einziges braunes Pünktchen auf dem Rasen zu erkennen.

Momberger parkte den alten Volvo neben dessen nagelneuem Urenkel, einem brachialen SUV, mit dem man in der Stadt etwa so viel anfangen konnte wie mit einem Handtuch im Bällchenbad.

Beide drückten ihre Zigaretten im vollen Aschenbecher des Wagens aus und öffneten die Türen.

»Reden Sie erst einmal mit ihm«, sagte Zassenberg. »Sie haben ein wenig mehr Ahnung davon, mit wem wir es hier zu tun haben.«

Momberger nickte und drückte die Klingel.

Aus verständlichen Gründen hatte er erwartet, dass ein Diener, Butler oder nubischer Sklave die Tür öffnen würde, es war allerdings Anton Wegener selbst. Dessen Bild hatte er schon häufig in der Lokalzeitung gesehen – medizinische Durchbrüche, Spendenaktionen, Klatsch und Tratsch, er war überall dabei.

»Die Herren von der Kripo, nehme ich an?«, fragte Wegener.

Der Professor war – gerade wenn man seinen erstaunlichen Lebenslauf betrachtete – noch recht jung. Neunundvierzig Jahre, erinnerte sich Momberger. Er wäre allerdings auch für vierzig durchgegangen. Das war der eigentliche Schlag in den Magen. Der Mann war fast zehn Jahre älter als er und sah aus wie sein kleiner, sportlicher Bruder.

»Die Kripo, ganz richtig«, antwortete er. »Mein Name ist Eduard Momberger. Das ist mein Kollege Philipp Zassenberg. Wir möchten Ihnen unser Beileid ausdrücken.«

Zassenberg nickte, um ihm beizupflichten.

»Kommen Sie doch rein«, sagte Anton Wegener und führte sie ins Wohnzimmer.

Momberger war beeindruckt von dem, was er zu sehen bekam. Beeindruckt einerseits, weil ihn der Anblick tatsächlich faszinierte. Allerdings ebenso beeindruckt über die enorme Prunksucht des Professors. Auch Zassenberg machte große Augen, als sich plötzlich die ganze Stadt vor ihm auftat.

Die gesamte Front des Hauses bestand aus riesigen Fenstern, durch die man einen einzigartigen Blick auf Marburg hatte. Und auch wenn Momberger die Stadt eigentlich schon aus allen möglichen Ecken betrachtet hatte, war ihm dieser Anblick bisher verwehrt geblieben.

Das Schloss, in seinen Dimensionen gewaltig, lag gebieterisch auf dem Hügel über der Oberstadt. Aus diesem Blickwinkel wirkte es noch einmal größer, als Momberger es kannte. Er musste sich vorstellen, wie ehrfurchterregend es für einen normalen Menschen im 12. Jahrhundert gewesen sein musste, aus dem Tal zu diesem Monument hinaufzuschauen. Wer hätte sich da nicht klein und machtlos gefühlt – und der Obrigkeit hörig?

Doch Mombergers Blick schaute an der Ungerechtigkeit der Jahrhunderte vorbei und genoss die Schönheit seiner Heimatstadt, die sich an diesem kleinen Hügel potenzierte. An jeder Ecke stachen die historischen Gebäude aus der ohnehin nicht unansehnlichen Altstadt heraus. Darunter lag im schmalen Tal das restliche Marburg zu seinen Füßen.

»Setzen Sie sich doch«, bot ihnen der Professor an und deutete auf ein modernes, kantiges Sofa.

Die beiden Polizisten nahmen Platz. Momberger ignorierte geflissentlich die Tatsache, dass er sich gerade auf ein Sitzmöbel gesetzt hatte, dass gut und gern so viel wert war, wie er in drei Monaten verdiente. Unbequem war es trotzdem.

»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten?«

Beide verneinten das Angebot.

Auch Wegener setzte sich nun in einen Sessel, der dem Sofa gegenüberstand. Er war eine beeindruckende Gestalt. Sein dunkles Haar war dicht und stark, nur an den Schläfen leuchteten ein paar graue Stellen durch. Er war schlank und hatte einen vitalen Gesichtsausdruck.

Ganz anders Momberger und Zassenberg, die sich zusammengenommen schon zwanzig Jahre durch das elende Gequalme gestohlen hatten. Der Jugendlichkeit, die Momberger einmal ausgezeichnet hatte, trauerte er nun hinterher. Gleichzeitig befeuerte er seinen Alterungsprozess mit zu viel Nikotin, Alkohol und schlechter Ernährung – vom Stress im Job ganz zu schweigen. Und es war nicht viel Phantasie vonnöten, um zu erkennen, dass es Zassenberg keinen Deut besser machte. Die beiden schienen dem Professor in allen Belangen unterlegen zu sein. Trotzdem waren sie es, die nun ihn unter die Lupe nehmen würden – und nicht umgekehrt.

»Professor Wegener«, fing Momberger an. »Ich möchte Ihnen noch einmal unser Mitgefühl aussprechen.«

Anton Wegener nickte, sein Gesicht gab aber nur wenig von seinem Innenleben preis.

»Sie haben Ihre Frau bereits vor drei Tagen als vermisst gemeldet.«

»Das stimmt. Sie kommt normalerweise immer spätestens um zehn Uhr nach Hause. Als es bereits eins war, habe ich mir Sorgen gemacht und die Polizei informiert.«

»Können Sie sich vorstellen, wer Ihrer Frau so etwas antun könnte? Hatte sie irgendwelche Feinde? Gab es in letzter Zeit Streit mit jemandem?«

Wegener schüttelte den Kopf.

»Ich kann mir wirklich niemanden vorstellen. Jeder hat sie gemocht. Sie war gesellschaftlich sehr engagiert. Hat viel zurückgegeben.«

»Wer viel gibt, tritt manchmal denen auf die Füße, die nichts abbekommen«, erklärte Momberger. »Können Sie sich vorstellen, dass jemand nicht mochte, was sie tat? Oder wem sie etwas gab?«

»So genau bin ich nicht über ihre Engagements informiert, tut mir leid. Da müssen Sie eine ihrer Freundinnen fragen, fürchte ich.«

»Sie wissen nicht, was Ihre Frau macht?«

»Wir sind beide Arbeitstiere. Ich weiß genau, an welchen Projekten sie mit mir zusammengearbeitet hat. In ihrer Freizeit war sie aber auch gerne ohne mich aktiv.«

Momberger kratzte sich am Kinn, überlegte, noch einmal nachzuhaken, beließ es dann aber dabei. »Dann bräuchten wir die Nummer einer Freundin, wenn Sie die hätten.«

Wegener nickte. »Lasse ich Ihnen zukommen.«

»Ist an diesem Tag etwas anders gewesen als sonst?«, fragte Momberger. »Hat Ihre Frau sich seltsam benommen? Gab es Vorkommnisse, an die Sie sich erinnern?«

»Nein, eigentlich nicht.«

Anton Wegener legte die Ellenbogen auf die Oberschenkel und die Fingerspitzen beider Hände gegeneinander.

»Wir waren in letzter Zeit sehr beschäftigt und von morgens bis abends auf der Arbeit. Für besondere Vorkommnisse fehlte uns beiden eigentlich die Zeit.«

»Sie und Ihre Frau arbeiten also viel zusammen?«

»Ja, so haben wir uns kennengelernt. Sie war eine meiner Studentinnen, hatte Talent für zehn andere. Ich habe sie in mein Team an den Behringhöfen geholt. Wir haben dann schnell gemerkt, dass wir uns auch privat sehr gut verstehen.«

Momberger nickte bedächtig und sah zu seinem Kollegen hinüber. Zassenberg machte allerdings keine Anstalten, sich in die Befragung einzumischen. Er sah sich stattdessen interessiert das teure Inventar an.

»An was genau haben Sie gearbeitet? War das etwas Wichtiges?«

»Ich hoffe, dass alles wichtig ist, was ich mache.« Der Professor lachte verkrampft. »Sonst würde ich erst gar nicht damit anfangen. In den letzten Monaten haben wir an einem Verfahren gearbeitet, das die Entwicklung von Impfstoffen erheblich beschleunigen könnte.«

»Impfstoffe?«, fragte Zassenberg. Sehr plötzlich schien er das Interesse an der Einrichtung verloren zu haben. »Was für Impfstoffe?«

»Hauptsächlich gegen Influenza-Stämme.«

»Also, zum Beispiel Corona?«

»Ganz richtig«, bestätigte ihn der Professor. »Die Pandemie hat sehr viel Geld in Umlauf gebracht. Wir konnten damit endlich so arbeiten, wie wir es schon immer wollten.«

Zassenberg nahm eine Haltung ein, die klarmachte, dass er die Befragung übernahm. »Korrigieren Sie mich, wenn ich falschliege, aber so ein Impfstoff wäre doch Milliarden wert, oder nicht?«

»Natürlich wäre er das. Aber Sie haben mich missverstanden. Wir arbeiten nicht an dem Impfstoff selbst. Es geht uns darum, ein Verfahren zu entwickeln, um in Zukunft schneller Impfstoffe herzustellen. Stellen Sie sich vor, der Impfstoff wäre ein Paket und wir die Post. Und wir versuchen gerade, vom laufenden Boten auf Luftfracht umzustellen.«

»Soso.« Zassenberg nickte. »Aber trotzdem wäre dieses Verfahren doch unheimlich viel wert, oder nicht?«

»Mehr als der eigentliche Impfstoff, würde ich sagen.«

»Und Ihre Frau war an der Entwicklung beteiligt?«

»Sie war neben mir die Einzige, die den Überblick über alles hatte. Sie glauben doch nicht, dass sie deswegen getötet wurde?«

Zassenberg stand auf. »Einen Grund muss es gegeben haben«, murmelte er und starrte aus dem Fenster. »Warum nicht diesen?«

»Gab es Versuche, an die Formel für das Verfahren zu kommen?«, fragte Momberger, woraufhin Wegener etwas herablassend grinste.

»Das ist ein sehr komplexer Prozess. Da gibt es nicht die eine Formel, die alles beschreibt. Aber ja, natürlich wollen alle etwas vom Kuchen abhaben. Industriespionage ist bei uns weitverbreitet. Aber ich glaube nicht, dass jemand deswegen morden würde.«

»Menschen morden schon aus viel geringeren Anlässen«, widersprach Zassenberg und drehte sich vom Fenster weg. »Glauben Sie mir! Können Sie sich vorstellen, wer besonders von Ihrem Verfahren profitieren würde?«

»Da gibt es einige«, antwortete der Professor. »Fragen Sie am besten meinen Assistenten Oliver Belz.«

Er zückte eine Visitenkarte und reichte sie an Momberger.

»Er weiß in dieser Hinsicht wahrscheinlich mehr als ich. Ich versuche immer, den wirtschaftlichen und politischen Aspekt meiner Arbeit möglichst zu ignorieren.«

»Herr Wegener, es tut mir leid, aber wir müssen das fragen.« Zassenberg sah den Professor nun zum ersten Mal wirklich an. »Wo waren Sie, bevor Sie Ihre Frau als vermisst gemeldet haben?«

»In meinem Hobbyzimmer«, antwortete er unaufgeregt. »Ich sammle Mineralien. Meine Familie hat eine lange Tradition in der Geologie. Da war ich bis etwa elf. Danach habe ich eine Weile auf meine Frau gewartet. Als sie nicht kam, bin ich zur Polizei.«

»Zeugen gibt es dafür nicht, oder?«

»Kaum, aber ich bin mir sicher, dass die Überwachungsbänder mich beim Verlassen des Hauses zeigen.«

»Es wäre nett, wenn Sie uns diese Bänder zukommen lassen würden«, sagte Momberger. »Außerdem brauchen wir eine Liste von allen Mitarbeitern, die an dem Verfahren mitgearbeitet haben.«

»Natürlich. Überhaupt kein Problem.«

»Eines noch. Hat Ihre Frau vielleicht ihr Handy daheim gelassen? Wir haben wegen ihres Zustands …«

Zassenberg wusste wohl nicht genau, wie er es ausdrücken sollte.

»Weil sie nackt gefunden wurde, haben wir bei ihr nichts finden können. Keinen Geldbeutel, keine Handtasche und auch kein Handy. Und die letzten Nachrichten von ihr würden uns sicher weiterhelfen.«

»Da muss ich nachsehen. Brauchen Sie es sofort?«

»So schnell wie möglich.« Zassenberg drückte ihm seinerseits eine Visitenkarte in die Hand. »Falls Ihnen doch noch etwas zu dem Abend einfällt.«

Daraufhin machten sie sich auf den Rückweg.

Im Auto war es Momberger, der zuerst das Wort ergriff. »Mann, der Kerl hat ja nicht mal versucht, den trauernden Ehemann zu spielen.«

»Allerdings«, bestätigte ihn Zassenberg und zündete sich eine Zigarette an. »Aber macht ihn das nun besonders verdächtig oder besonders unverdächtig?«

5

Ein mit Fleischwurst vollgepackter Teller rotierte in der Mikrowelle und schien die beiden Polizisten zu hypnotisieren, die davor Wache standen. Das eintönige, einschläfernde Summen verstärkte den Sog, den das Gerät auf die zwei hatte. Albert Michel und Fritz Zaun standen leicht gebeugt vor dem vergitterten Fenster der Mikrowelle und starrten gebannt hinein, sodass man sich kaum vorstellen konnte, dass außer einer Portion Wurst weiter nichts in dem kleinen Kasten zu finden war.

Als das Gerät mit einem lauten »Pling« anzeigte, dass der Inhalt nun wärmer, wenn auch ein wenig formloser war, streckten sowohl Michel als auch Zaun die Hand aus. Kurz sahen sie sich verwirrt an, zogen ihre Hände wieder zurück und wiederholten das Ganze noch einmal. Erst beim dritten Versuch schaffte es Albert Michel, sich zurückzuhalten, und ließ seinen Kollegen die glutheiße Fleischwurst aus der Mikrowelle holen.

Fritz Zaun jonglierte den heißen Teller relativ geschickt durch den Raum, fand dann aber keine Unterlage, wo er ihn hätte abstellen können. Die Folge war, dass er damit durch die Gegend lief. Als er endlich einen freien Tisch gefunden hatte, stellte er den Teller zu nah an der Kante ab, pustete sich auf die Finger und sah verblüfft dabei zu, wie der Teller inklusive der darauf platzierten Fleischwurst erst ins Schwanken geriet und dann zu Boden fiel. Ein lautes »Klirr« ertönte, und der Teller zerbrach in zwei Dutzend Teile, die sich auf dem Boden verteilten.

»Fünf-Sekunden-Regel«, keuchte Zaun und stürzte sich auf die Wurst.

Das alles beobachteten vom anderen Ende des Raums ungläubig Sybille Weigand und die beiden Zeugen, die Yalda Wegeners Leiche gefunden hatten.

»Tut mir leid«, entschuldigte sich die Beamtin, die ein wenig älter als die Studenten war, sich aber bei Weitem nicht so fühlte. Was sie hingegen fühlte, war die peinliche Verlegenheit, die fast immer dann aufkam, wenn man sich als Kollegin von Albert Michel und Fritz Zaun outen musste.

»Die zwei sind zwar ungeschickt, aber gute Polizisten«, verdrehte sie die Wahrheit ein wenig und widmete sich dem eigentlichen Thema. »Also, Frau Ullrich, wie war noch gleich Ihr Vorname?«

»Alicia«, antwortete das dunkelhaarige Mädchen mit den dicken Augenringen. Anscheinend hatte sie letzte Nacht nicht allzu viel Schlaf bekommen. Kein Wunder, wenn man beim Nacktbaden anstatt Erfrischung eine aufgeblähte Leiche fand.

»Und Sie sind?«, fragte Bill mit Blick auf den gut gebauten Studenten, der danebensaß.

Der betrachtete schon die ganze Zeit seine Schuhe und rührte sich auch jetzt nicht.

»Hallo?«, hakte Bill nach.

»Ja?«

Der junge Mann kam ganz offensichtlich noch deutlich schlechter mit dieser Situation zurecht als sein nächtliches Abenteuer. Seine Oberarme sagten »Superman«, doch sein Gesicht schrie »Waschlappen!«.

»Ihr Name?«, fragte Bill noch einmal. »Für das Protokoll.«

»Sören«, murmelte der junge Mann.

»Sören, und weiter?«

»Sören Reitz. Sorry, ich habe heute Nacht kein Auge zugemacht.«

»Dachte ich mir«, sagte Bill, während sie den Namen eintrug.

Als sie wieder aufblickte, konnte sie nicht anders, als sich die beiden elenden Häufchen nackt durchs Wasser springend vorzustellen. Nacktbaden in der Lahn war unter Studenten ein beliebter Zeitvertreib und führte – zumindest im Sommer – jeden Tag zu Anrufen genervter Nachbarn.

Bill selbst hatte nicht studiert und war auch erst vor einigen Jahren nach Marburg gezogen. Sie war in einem der Dörfer im Umland aufgewachsen und hatte nie die Chance gehabt, sich im Evakostüm ins kalte Nass zu stürzen. Durch ihren Heimatort floss nur ein winziger Bach, in dem allenfalls Frösche badeten.

Allerdings war sie sich relativ sicher, dass Eduard Momberger, ihr direkter Vorgesetzter, beinahe alles mitgemacht hatte, was das Studentenleben in Marburg ausmachte: Poetry Slams, Fahrräder klauen, Chomsky lesen und natürlich auch Nacktbaden in der Lahn. Er war in Marburg groß geworden, hatte vor dem Polizeidienst studiert und damals nur wenig ausgelassen. Das hatten ihr zumindest die Vögel gezwitschert.

Bill selbst war deutlich zahmer, hatte das aber auch immer ein wenig bereut. Wenn sie noch einmal von vorn beginnen könnte, würde sie ihrer Polizeilaufbahn ebenfalls ein Studium vorausschicken; einfach, um das Leben auch aus dieser Perspektive erfahren zu können.

Wer jedoch einmal ein reguläres Studium aufgenommen hatte, kam nur sehr selten noch zur Polizei. Studenten und Polizisten hegten einen natürlichen Groll gegeneinander.

»Nun denn«, sagte Bill, die endlich die nackten Körper der beiden Zeugen aus dem Kopf bekommen hatte. »Erzählen Sie doch mal!«

Ihrer Aufforderung folgte allerdings keine Antwort. Die beiden Studenten schauten sich nur kurz verlegen an und rückten dann ein Stückchen vom anderen weg. Bill hatte das schon oft erlebt. Die Taten der letzten Nacht waren am nächsten Morgen nicht mehr witzig und abenteuerlich, sondern eher dumm und peinlich.

»Okay. Dann anders.«

Bill sah die junge Frau an, die die Arme eng vor der Brust verschränkt hatte. Sie war trotz der zerzausten Haare und des verschlafenen Gesichts hübsch anzusehen. Bill konnte dem stämmigen, aber nicht ganz so attraktiven Jungen neben ihr nur zu der Eroberung gratulieren. Die Art, wie sich die beiden voneinander wegdrehten, sagte ihr aber, dass er davon nicht mehr profitieren würde. »Frau Ullrich!«, rief sie.

Die junge Frau schaute auf.

»Überspringen wir doch einfach mal die Sache mit dem Ausziehen. Was ist passiert, als Sie im Wasser waren? Sind Sie geschwommen?«

»Nein«, antwortete sie und schniefte leise. »Wir waren nicht ganz nackt. Kommt das in den Bericht? Schreiben Sie bitte, dass wir noch Unterwäsche anhatten.«

»Das kommt nicht in den Bericht«, erklärte Bill ein wenig amüsiert. »Was das angeht, können Sie sich als voll bekleidet betrachten.«

Frau Ullrich atmete erleichtert durch, was einerseits verständlich, im Angesicht der Lage aber auch etwas pietätlos erschien.

»Also gut«, seufzte sie schließlich und lockerte ihre verkrampfte Haltung ein wenig. »Wir waren nicht schwimmen. Das Wasser war so kalt, also wollten wir eigentlich nur einmal auf dem Wehr entlanglaufen.«

Sie schaute zum jungen Mann neben sich. Es war offensichtlich, dass sie die letzte Nacht bereute. Die Anziehungskraft, die sich zwischen den beiden unter dem Einfluss von Alkohol und wahrscheinlich auch ein paar anderen Dingen ergeben hatte, war verflogen und hatte sich ins Gegenteil verkehrt.