Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neue Stadt

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Deutsch

Eine Begegnung mit Martin Buber (1878-1965): sein Lebensweg, sein Vermächtnis. Informativ und inspirierend zugleich ist diese Hinführung zu Martin Buber, einer der herausragenden Persönlichkeiten des deutschsprachigen Judentums. Sie gibt Einblicke in sein bewegtes Leben und zeichnet die wichtigen Stationen nach - von Wien und Galizien über Deutschland nach Jerusalem. Was der Religionsphilosoph und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels zu sagen hat, ist bis heute aktuell, in vieler Hinsicht zukunftsweisend, ein Zeugnis dafür, was "wirkliches Leben" ist: Begegnung.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 140

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

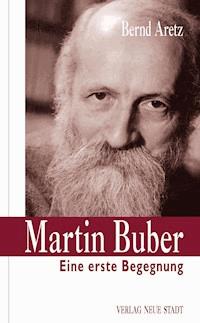

Bernd Aretz MARTIN BUBER

Bernd Aretz

Martin Buber

Eine erste Begegnung

VERLAG NEUE STADT MÜNCHEN · ZÜRICH · WIEN

2015, 1. Auflage © Alle Rechte bei Verlag Neue Stadt GmbH, München Umschlaggestaltung und Satz: Neue-Stadt-Grafik ISBN 978-3-7346-1058-5eISBN 978-3-87996-430-7

www.neuestadt.com

„Nicht das Ich-Sagen soll ich verlernen. Sondern in meinem Ich soll ich lernen, du und wir mitzusagen.“

Klaus Hemmerle

Inhalt

Einleitung

BIOGRAFISCHER GRUNDRISS

Kindheit und Jugend

Faszination Studium

Der Zionismus

Die Liebe seines Lebens

Der Chassidismus

Freundschaft mit Gustav Landauer

Erneuerung des Judentums und erzieherisches Wirken

Ich und Du

Die Verdeutschung der Bibel

Überleben im Antisemitismus

Aufbruch nach Jerusalem

VERTIEFUNGEN

Von der Vergegnung zur Begegnung

Der Weg des Menschen

Der wahre Zaddik

Sehnsucht nach Israel

Hören auf das Wort

Am Du wird der Mensch zum Ich

Mitteilendes Schweigen

Das echte Gespräch

Exkurs: „Ver-anderung“

Das ewige Du

Der verborgene Gott

Jugend und Religion

Neues Vertrauen in Deutschland

Leben mit Gott nach Auschwitz

Judentum und Christentum

Auf der Schwelle zur Ewigkeit

Zeittafel

Einleitung

Am Anfang ist die Beziehung“: Diese Überzeugung äußerte Martin Buber in seinem wegweisenden Buch „Ich und Du“, das im Jahr 1923 erschien. Darin heißt es weiter: „Beziehung ist Gegenseitigkeit. Mein Du wirkt an mir, wie ich an ihm wirke. … Unerforschlich einbegriffen leben wir in der strömenden All-Gegenseitigkeit.“1

Für Buber war das Leben Beziehung, die sich im Zwiegespräch des Menschen mit Gott äußert und darin, dass er den Mitmenschen nicht als Objekt ansieht, sondern als ein geschwisterliches Du, das ihm etwas zu sagen hat. Gesprächspartner, die mit ihm in Kontakt kamen, erzählen, dass der jüdische Philosoph in der persönlichen Begegnung ganz für sein Gegenüber da war. Das bezeugt auch der katholische Theologe und Bibelwissenschaftler Fridolin Stier bei einem Vortrag aus dem Jahr 1960: „Er sitzt vor mir – klein und schmächtig, zurückgelehnt im Sessel, das weiße Haar des Hauptes gelichtet, schütter der helle Bart, kantig modelliert das Gesicht, hager die Arme, die Beine übereinandergeschlagen; aus wachen Augen unter buschigen Brauen hervor blickt er mich an. Es ist kein bloßes Hersehen zu mir, es ist ein Anblicken. Er fasst mich ins Auge, er hat mich im Blick. Sehr gegenwärtig erwirkt er meine Gegenwart. Eine Anwesenheit kommt zustande, bei der das Beieinander sich spannt zum Zueinander.“2

Biografischer Grundriss

Kindheit und Jugend

Martin Buber wurde am 8. Februar 1878 in Wien geboren. Aufgrund der Trennung seiner Eltern kam er als Dreijähriger zu seinen Großeltern nach Lemberg in Galizien, wo er den größten Teil seiner Kindheit und die frühe Jugendzeit verbrachte. Von 1772 bis 1918 gehörte die Stadt zu Österreich-Ungarn, Jahrhunderte zuvor zu Polen, heute liegt sie in der Westukraine. Es war eine traumatische Erfahrung, als dem vierjährigen Martin gewiss wurde, dass seine Mutter nie wieder in die Familie zurückkehren würde. Von dem Moment, als er von einer Spielgefährtin diese bittere Wahrheit beiläufig in einem Satz erfuhr, schreibt er in seinem Buch „Begegnung“: „[Dieser Satz] blieb in mir haften, es verhaftete sich von Jahr zu Jahr immer mehr meinem Herzen, aber schon nach etwa zehn Jahren hatte ich begonnen, es als etwas zu spüren, was nicht bloß mich, sondern den Menschen anging. Später einmal habe ich mir das Wort ‚Vergegnung‘ zurechtgemacht, womit etwa das Verfehlen einer wirklichen Begegnung zwischen Menschen bezeichnet war.“ Selbst als er seine Mutter viele Jahre später traf, erinnerte er sich an dieses Wort: „Als ich nach weiteren zwanzig Jahren meine Mutter wiedersah, die aus der Ferne mich, meine Frau und meine Kinder besuchen gekommen war, konnte ich in ihre noch immer zum Erstaunen schönen Augen nicht blicken, ohne irgendwoher das Wort ‚Vergegnung‘, als ein zu mir gesprochenes Wort, zu vernehmen.“3 Buber nimmt an, dass gerade diese schmerzhafte Kindheit und Jugend ihn zu seinem wichtigsten Thema geführt hat: „Alles wirkliche Leben ist Begegnung.“ So schreibt er: „Ich vermute, dass alles, was ich im Lauf meines Lebens von der echten Begegnung erfuhr, in jener Stunde … seinen ersten Ursprung hat.“4

Die Großeltern nahmen sich des jungen Martin an und hinterließen eine starke Prägung. Der Großvater Salomon Buber, der als Bankdirektor, Mitglied der Handelskammer und Getreidehändler tätig war, wirkte gleichzeitig als ein jüdischer Gelehrter. Er war ein Gelehrter des Talmud, einer, der erklärt, wie die Regeln der Thora für den Alltag immer wieder neu ausgelegt werden sollen, und gab Midraschtexte heraus, die nachbiblische Weisheitstexte und Schriftdeutungen beinhalten. Die genauso wie ihr Mann literarisch gebildete Großmutter Adele vermittelte dem jungen Martin die Liebe zur Literatur. Von ihr lernte er nach eigener Aussage „den Brauch des konzentrierten Lesens“ und „was es bedeutete, etwas wirklich auszusprechen“.

Buber wuchs bei den Großeltern behütet auf. Er erlebte den Luxus einer wohlhabenden Familie, besaß ein eigenes Pferd und hatte sogar einen Reitlehrer. Zunächst unterrichtete ihn sein Großvater zu Hause, bevor er mit zehn Jahren die erste öffentliche Schule besuchte.

Ab dem neunten Lebensjahr verbrachte Martin jeden Sommer auf dem Gut des Vaters, und mit vierzehn Jahren zog er in dessen Haus, das dieser mit seiner neuen Frau in Lemberg bezogen hatte. Seinen Vater, der jahrzehntelang mit Düngemitteln arbeitete, beschreibt er als einen „ganz unsentimentalen und ganz unromantischen Menschen“, der eine tiefe Beziehung zur Natur hatte. Er zeigte ein großes Herz für die Bedürftigen der Gemeinde Lemberg, zu denen er einen „wahren Kontakt“ gehalten habe. Martin Buber schreibt: „Mein Vater war ein elementarer Erzähler. Jeweils im Gespräch, wie es ihn eben des Wegs führte, erzählte er von Menschen, die er gekannt hatte. Was er da von ihnen berichtete, war immer die schlichte Begebenheit ohne alles Nebenwerk, nichts weiter als das Dasein menschlicher Kreaturen und was sich zwischen ihnen begibt.“5

Mit zehn Jahren kam Martin aufs Gymnasium, auf dem in polnischer Sprache unterrichtet wurde. Die verschiedenen Kulturen und Sprachen seines Wohnortes und seiner Familie, die vielen Begegnungen mit den Großeltern und dem Vater prägten das Denken und Handeln des späteren Philosophen. In einer Rückschau auf sein Leben schreibt er: „In Wien geboren, bin ich in der ersten Kindheit in die Hauptstadt der galizischen Provinz gekommen, in der eine eigentümliche Sprachenvielheit mir die Tatsache des Nebeneinanderlebens sehr verschiedener Volkstümer unauslöschlich einprägte. Im großväterlichen wie im väterlichen Haus herrschte die deutsche Rede, aber Straße und Schule waren polnisch, nur das Judenviertel rauschte von derbem und zärtlichem Jiddisch, und in der Synagoge erklang, lebendig wie je, die große Stimme hebräischer Vorzeit. Aber nicht bloß dieser, auch dem deutschen Wort wohnte ein Pathos inne. Das kam daher, dass die Großmutter, Adele Buber, die mich bis ins vierzehnte Jahr erzog, diese Sprache wie einen gefundenen Schatz hütete.“6 Die vier Sprachen beherrschte der Jugendliche routiniert. Auf dem Gymnasium lernte er noch Altgriechisch und Latein, die französische, englische und italienische Sprache eignete er sich ebenfalls an. Seine Sprachkenntnisse halfen Martin Buber als „Mann des Dialogs“ nicht nur bei seinen späteren Übersetzungsarbeiten und zahlreichen Publikationen, sondern auch bei seinen vielfältigen internationalen Kontakten, die er in persönlichen Gesprächen, in seiner Korrespondenz und auf Reisen zeit seines Lebens pflegte.

Die tief religiösen Großeltern prägten den jüdischen Glauben des jungen Martin. Seine Bar-Mizwa, die Feier der religiösen Volljährigkeit, beging der Dreizehnjährige im Februar 1891. Er wählte für seine Rede bei dem Gottesdienst „Die Worte des Glaubens“, ein Gedicht von Friedrich Schiller, das sich an einen Satz aus dem Buch des Propheten Hosea anlehnt und in dem Schiller drei Worte hervorhebt: Freiheit, Tugend, Gott.

Als nun vollwertiges Gemeindemitglied nahm der Jugendliche rege an den Gottesdiensten in der Synagoge teil und verrichtete entschieden seine jüdischen Gebete. Er entdeckte seine Liebe zur Thora, den fünf Büchern Mose, und fand eine tiefe Beziehung zur jiddischen Sprache, die seinen Stil und sein Denken ein Leben lang prägte. Zudem kam Buber in seiner Lemberger Zeit mit dem Chassidismus in Berührung, einer mystisch geprägten jüdischen Frömmigkeitsbewegung, die für ihn später eine große Rolle spielte sollte. Auch wenn er als Schüler in seiner Jugendzeit keinen „spürbaren Judenhass“ erlebte, kritisierte er doch die Zwangsteilnahme der jüdischen Schüler am Morgengebet in der katholischen Schule. Er erlebte das tägliche Ritual als einen „sakralen Vorgang, an dem kein Quäntchen meiner Person teilnehmen konnte und wollte“, bekennt Buber in einem Rückblick. Zwar sei nie versucht worden, die jüdischen Schüler zum Katholizismus zu bekehren, aber die erzwungene Teilnahme am Gebet hinterließ bei dem Jugendlichen einen negativen Nachgeschmack. So schreibt er: „Und doch wurzelt in den Erfahrungen jener Zeit mein Widerwille gegen alle Mission. Nicht bloß etwa gegen die christliche Judenmission, sondern gegen alles Missionieren unter Menschen, die einen eigenständigen Glauben haben.“7

Trotz seiner tiefen Verwurzelung in der jüdischen Religion erlebte der Jugendliche eine Glaubenskrise. Etwa 30 Jahre später bekannte er dem jüdischen Philosophen Franz Rosenzweig in einem Brief, dass er mit 14 Jahren aufgehört habe, „Tefillin zu legen“, das heißt den Gebetsriemen anzubinden, den über 13-jährige männliche Juden beim Morgengebet während der Woche benutzen.8 Statt mit seinem Glauben setzte sich Buber intensiv mit philosophischen Fragen auseinander. Zwei Mal, in Gestalt zweier Bücher, habe die Philosophie „unmittelbar“ in seine Existenz eingegriffen, erklärt er.9 Und zwar sei mit 14 Jahren eine „unbegreifliche Nötigung“ über ihn gekommen, die er folgendermaßen beschreibt: „Ich musste immer wieder versuchen, mir den Rand des Raums oder seine Randlosigkeit, eine Zeit mit Anfang und Ende oder eine Zeit ohne Anfang und Ende vorzustellen, und beides war ebenso unmöglich, ebenso hoffnungslos, und doch schien nur die Wahl zwischen der einen und der anderen Absurdität offen.“ Buber schreibt, dass er sich durch die „Gefahr des Wahnsinnigwerdens in solcher Nähe bedroht“ fühlte, dass er ernsthaft den Gedanken an einen Selbstmord gehegt habe. Die Erlösung fand er in Immanuel Kants „Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik“. Durch dieses Buch habe er verstanden, dass „Raum und Zeit“ nur die Formen seien, „in denen meine menschliche Anschauung dessen, was ist, sich notwendig vollzieht“. Daher sei es also „für alle meine Begriffe ebenso unmöglich zu sagen, die Welt sei dem Raum und der Zeit nach unendlich, als sie sei endlich“. Kants Erklärung beruhigte den Schüler und erlöste ihn von dem Zwang, immer wieder über den Raum und die Zeit nachzudenken, weil er verstand: „Ich durfte denken, dass das Sein selber der raumzeitlichen Endlichkeit und der raumzeitlichen Unendlichkeit gleicherweise entrückt ist, weil es in Raum und Zeit nur erscheint, aber in diese seine Erscheinung nicht selber eingeht.“ Diese Erkenntnis hatte insofern wesentlichen Einfluss auf Bubers Gottesvorstellung, als er verstand, dass das Ewige und das Unendliche weder im gleichen Sinne ausgesagt werden können noch beziehungslos sind. So schreibt er: „Damals begann ich zu ahnen, dass es das Ewige gibt, das etwas ganz anderes ist als das Unendliche, genau ebenso wie es etwas ganz anderes ist als das Endliche, und dass es doch zwischen mir, dem Menschen, und dem Ewigen eine Verbindung geben kann.“10

Faszination Studium

Nachdem er das Gymnasium in Lemberg mit dem Abitur abgeschlossen hatte, begann er im Jahr 1896 sein Studium zunächst in Wien; er setzte es in Leipzig, Berlin und Zürich fort, um dann wiederum in Wien seine Studien mit der Dissertation im Jahr 1904 abzuschließen. Als wissbegieriger Mensch mit vielen Interessen hatte er sich für eine Vielzahl an Studienfächern immatrikuliert, unter anderem in Philosophie, Germanistik, klassischer Philologie, Kunstgeschichte und Psychologie. Die Begeisterung für den Philosophen Friedrich Nietzsche, die ihn schon als 17-jährigen Schüler erfasst hatte, hielt auch in den ersten Studienjahren an; vor allem geriet er in den Bann von Nietzsches Kulturkritik. Aber mehr als das Lernen durch Bücher faszinierte den jungen Studenten in Wien die Art des Studierens, „der geregelte und doch freie Umgang zwischen Lehrer und Schülern, das gemeinsame Interpretieren von Texten … und das mitunter von aller schulmäßigen Geläufigkeit befreite Tauschen von Frage und Antwort“. In diesem erlebten Dialog auf verschiedenen Ebenen erfuhr Buber „die eigentliche Tatsache des Geistes als eines ‚Zwischen‘“, das sich in den Gesprächen in den Seminaren entwickelte.11

Nach seinem ersten Jahr an der Wiener Universität vertiefte er in der Berliner Studentenzeit von Herbst 1899 bis April 1901 bei den Dozenten Wilhelm Dilthey und Georg Simmel seine philosophischen Studien. In dieser Zeit lernte er auch den Sozialisten Ernst Bloch kennen.

In der zweiten Hälfte seines Studiums beschäftigte er sich insbesondere mit den Werken der Mystiker Nikolaus von Kues, Paracelsus, Angelus Silesius und Jakob Böhme. Seine 1904 in Wien abgeschlossene Doktorarbeit mit dem Titel „Zur Geschichte des Individuationsproblems“ gibt von diesen Studien ein bemerkenswertes Zeugnis.

Wesentliche Episoden seiner Studentenjahre spielten sich für Buber aber auch außerhalb der Vorlesungen und Seminare ab. Dazu gehörten die abendlichen Inszenierungen am Wiener Burgtheater. Hier genoss er die Ästhetik der Sprache, ihn begeisterte „das richtig gesprochene Menschenwort“, wenn es „in der echten Gesprochenheit der Sprache“ als Monolog oder Dialog erschien und nicht nur als ein „edles Rezitieren“.12 Während seiner Zeit in Leipzig war es die Musik von Johann Sebastian Bach, die ihn faszinierte und veränderte: „Was dort am stärksten auf mich gewirkt hat, war zweifellos das Hören von Bachs Musik, und zwar Bachs Musik so gesungen und gespielt …, wie Bach selber wollte, dass sie gesungen und gespielt werde. Aber ich würde vergeblich zu sagen unternehmen, ja, ich kann es nicht einmal mir selbst klarmachen, auf welche Weise Bach mein Leben beeinflusst hat; offenbar wurde der Grundton meines Lebens irgendwie modifiziert und erst von da aus auch der Gedanke.“13 Martin Buber, dieser Mensch des Wortes, war zuallererst ein Hörender, einer, der aus einem tiefen Grundton heraus dachte, handelte, sprach.

Der Zionismus – im Dienst am jüdischen Volk

Nachdem Buber nach seinem 15. Lebensjahr lange Zeit „wie ohne Judentum … und ohne Gegenwart des Göttlichen“ gelebt hatte, wandte er sich im Jahr 1898 während seines Studiums in Leipzig dem Zionismus zu und öffnete sich damit auch wieder dem Glauben seiner Väter.

Der Zionismus war eine Ende des 19. Jahrhunderts entstandene jüdische Bewegung, die sich für die Gründung des jüdischen Staates in Israel, für die nationale Autonomie des Judentums, einsetzte. Der Protagonist dieser Idee war der österreichisch-ungarische Journalist und Publizist Theodor Herzl, der seine Ideen in der auf Deutsch geschriebenen Programmschrift „Der Judenstaat“ veröffentlicht hatte. Im Jahr 1897 forderte Herzl auf einem ersten Kongress der Zionisten in Basel „für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina“. Der Hintergrund für die Entstehung von Herzls Zionismus war der europäische Antisemitismus, dessen Hartnäckigkeit und Verbreitung Herzl besser erkannte als viele seiner jüdischen Mitbürger. Er hatte durchschaut, dass die Befreiung von Benachteiligungen durch den Staat und Vorurteilen durch nichtjüdische Mitbürger ebenso wenig gelingen würde wie die vollkommene Assimilation der Juden in die deutsche bürgerliche Gesellschaft. Nach dem ersten zionistischen Kongress gründeten die deutschen Delegierten die „Zionistische Vereinigung für Deutschland“. Bis zum Jahr 1914 schlossen sich in 450 Ortsgruppen etwa 10 000 Mitglieder zusammen. Buber arbeitete begeistert und engagiert mit. Er gründete in Leipzig eine zionistische Ortsgruppe und den Verein jüdischer Studenten. Schon auf dem dritten zionistischen Kongress in Basel war der junge Student als Delegierter dabei.

Der Einsatz des 20-Jährigen für die Schaffung eines jüdischen Staates bedeutete einen Wendepunkt in seinem Leben. Buber griff mit seinem Handeln die Tradition seiner Großeltern wieder auf und machte sich ihren Wunsch zu eigen, ihr Leben und Wirken „in den Dienst des jüdischen Volkes“ zu stellen. Ausdrücklich bekundete er dies im Januar 1900 in einem Geburtstagsbrief an den Großvater: „Ich kann Dir meine Dankbarkeit und meine Liebe nicht besser bezeigen, als wenn ich – auf meinen Gebieten – Deiner Art nacheifere und mein Leben, wie Du, in den Dienst des jüdischen Volkes stelle. Du hast aus der Geistesarbeit der jüdischen Vergangenheit Schätze geholt und verwertet; mir Jungem, der nach der Tat noch mehr als nach der Erkenntnis verlangt, schwebt es vor, an der jüdischen Zukunft mitzuarbeiten und mitzuschaffen.“14

Theodor Herzl, der Buber persönlich kannte, bat ihn im Jahr 1901, die Redaktionsleitung der Zeitschrift „Die Welt“ zu übernehmen, des deutschsprachigen Zentralorgans der Zionistischen Bewegung. Der Student, mittlerweile mit seiner Doktorarbeit beschäftigt, willigte ein.

Im Laufe der Zeit aber wurden die unterschiedlichen Auffassungen der beiden Juden immer deutlicher. Buber nahm einen kulturzionistischen Standpunkt ein und wünschte die geistige und moralische Erneuerung des Judentums. Auf dem Kongress in Basel tat der junge Zionist seine Meinung kund: „Zionismus ist etwas anderes als jüdischer Nationalismus; denn Zion ist mehr als Nation. Zionismus ist Bekenntnis zu seiner Einzigartigkeit. Es ist auch keine bloße an einen geografischen Ort geknüpfte Bezeichnung wie Kanaan oder Palästina, sondern es ist von jeher ein Name für etwas, was an einem geografisch bestimmten Ort werden soll; in der Sprache der Bibel: der Anfang des Königtums Gottes über alles Menschenvolk.“15 Herzl aber vertrat weiterhin seine nationale Denkart des Zionismus und setzte auf das politisch Machbare. So begann eine langsame, aber sichere Entfremdung der beiden Männer. Buber legte die Redaktionsleitung bei „Die Welt“ nieder und zog sich aus der organisatorischen Tätigkeit in der zionistischen Bewegung zurück.