31,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag Philipp von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

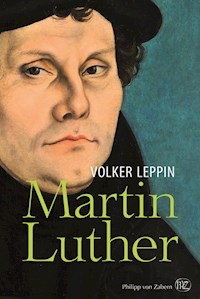

Martin Luther ist in fünf Jahrhunderten zu einer fast mythischen Gestalt der Geschichte geworden. Volker Leppin nähert sich dem Wittenberger Reformator aus neuer, ungewohnter Perspektive: Luther wird weniger als impulsiver Neuerer beschrieben, sondern mehr als Mönch und Theologe, der sich nur langsam von seinem mittelalterlichen Erbe löst. Keine schlagartige Bekehrung steht am Anfang, kein wuchtiger Thesenanschlag, sondern eine Stück für Stück erfolgende Umwandlung des religiösen Denkens. Selten erscheint Luther hier als Gestalter seines Umfeldes. Meist ist er der Getriebene, von seinen Gegnern zur Radikalität provoziert, von Anhängern in Nöte gebracht, und immer wieder auch der Einsame, der 1521/22 auf der Wartburg die Ereignisse beobachtet und kommentiert, der auf der Coburg festsitzt, während seine Gefährten auf dem Reichstag zu Augsburg 1530 um das Schicksal der Reformation kämpfen. Und der gerade darin seine menschliche Größe zeigt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

VOLKER LEPPIN

MARTIN LUTHER

3. Auflage

Impressum

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikationin der Deutschen Nationalbibliografie;detaillierte bibliografische Daten sind im Internet überhttp://dnb.d-nb.de abrufbar.

Das Werk ist in allen seinen Teilen urheberrechtlich geschützt.Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen,Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung inund Verarbeitung durch elektronische Systeme.

Der Philipp von Zabern Verlag ist ein Imprint der WBG.3., durchgesehene und aktualisierte Auflage© 2017 by WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Darmstadt1. Auflage 2006Die Herausgabe des Werkes wurde durchdie Vereinsmitglieder der WBG ermöglicht.Redaktion: Daphne Schadewaldt, WiesbadenSatz: Setzerei Gutowski, WeiterstadtEinbandabbildung: Portrait Martin Luthersvon Lucas Cranach dem Älteren, 1528 © WBG-Archiv.Einbandgestaltung: Jutta Schneider, Frankfurt am Main

Besuchen Sie uns im Internet: www.wbg-wissenverbindet.de

ISBN 978-3-8053-5069-3

Elektronisch sind folgende Ausgaben erhältlicheBook (PDF): 978-3-8053-5078-5eBook (epub): 978-3-8053-5079-2

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Inhalt

Vorwort

Einleitung

I. Der Sohn: zu Höherem bestimmt

1. Herkunft und Familie

2. Schulausbildung in Mansfeld, Magdeburg und Eisenach

3. Universitätsbesuch in Erfurt: erste Studien und Öffnung für die Welt der Humanisten

II. Der Mönch

1. Der Klostereintritt

2. Bei den Augustiner-Eremiten

3. Die Primiz: Abschied und Aussöhnung mit dem Vater

4. Das Theologiestudium

5. Im Dienste des Ordens: die Reise nach Rom

III. Der junge Professor

1. Akademischer Start in Wittenberg: die ersten Vorlesungen und das Predigtamt

2. Der geistliche Vater: Johannes Staupitz

3. „Unsere Theologie und Sankt Augustin“

4. Contra Gabrielem

5. Universitätsreform mit Philipp Melanchthon

IV. Der Reformator

1. Ein reformatorischer Durchbruch?

2. Luder wird Luther: die 95 Thesen

3. Funkenschlag in den Südwesten: die Heidelberger Disputation

4. Eine Angelegenheit von Papst und Reich

5. Vom Gegner zur Einsicht gezwungen: die Leipziger Disputation

6. Der Medienstar: die Formulierung eines reformatorischen Programms 1520

V. Der Prophet

1. Der Bann

2. Die gesellschaftliche Ausgrenzung: der Wormser Reichstag

3. Luthers Patmos

VI. Der Prediger-Bischof von Wittenberg

1. Wittenberger Unruhen und die Rückkehr Luthers

2. Auf dem Weg zur Reform

3. Erste Visitationen: Karlstadt im Visier – der Kampf gegen die „Schwärmer“

VII. Das Kulminationsjahr 1525

1. Der Unpolitische auf dem politischen Parkett: der Bauernkrieg

2. Ehe und Familie

3. Der Streit mit Erasmus

VIII. Die Fürsten handeln

1. Der Speyerer Reichstag 1526 und der Beginn der Reformation

2. Visitationen und Katechismen

IX. Der Reformator am Rande der Reformation

1. Der Streit mit Zwingli und das Marburger Religionsgespräch

2. 1530: Luther wird zum Zuschauer

3. Die Politik hat das Wort: Schmalkaldischer Bund, Wittenberger Konkordie und Religionsgespräche

X. Der alte Professor

1. Auf den Weißen Bergen

2. Die Wiederaufnahme von Ordinationen und Promotionen

3. Abgrenzung im Wittenberger Lager

4. Die Schaffung der eigenen Memoria

XI. Das Lebensende

1. Letzte Wut

2. „Wir sein pettler“

3. Trauer und Monumentalisierung

Anmerkungen

Quellen und Literatur

Register

Personen

Orte

Abbildungsnachweis

Vorwort

Rascher als erwartet und heftiger als erwünscht, hat dieses Buch seine Wirkung entfaltet. Bei den scharfen Abwehrreaktionen, die eine Zeit lang das Bild bestimmten, ist es nicht geblieben. Mittlerweile finden sich differenzierende Auseinandersetzung und vielfach positive Aufnahme – wie etwa in der Feststellung Walter Sparns: „Ist das ‚gedankliche Experiment‘ des Autors gelungen? In vieler Hinsicht darf man das bejahen“ (Marburger Jahrbuch Theologie 21 [2009], 151).

Wenn es denn tatsächlich gelungen ist, so in dem Sinne, dass meine Lutherdeutung zu weiteren, durchaus auch kritischen Fragen und Überlegungen provoziert hat. Will man die breite Diskussion in Tageszeitungen, Zeitschriften und auf Tagungen zusammenfassen, die mein Lutherbuch mit seinem ersten Erscheinen national und international ausgelöst hat, so sind es wohl vor allem drei Themenkomplexe, um die die Debatte kreist: Zunächst geht es um die Frage, wie zuverlässig unser vermeintliches Wissen von Luther ist. Es scheint zunehmend klar: jedenfalls weniger zuverlässig, als man lange Zeit einfach voraussetzte. Der kritische Umgang mit Luthers Selbstdarstellungen in diesem Buch ist nach den Standards wissenschaftlichen Arbeitens wohl unumgänglich – auch wenn man im Einzelfall mit guten Gründen zu anderen Ergebnissen der kritischen Lektüre kommen kann, als ich sie vorschlage. Nicht die Zuordnungen im Einzelnen sind entscheidend, sondern ein methodischer Zugriff, der es erlaubt, sich von über Generationen verfestigten Lutherbildern zu lösen, die mancherorts in der Gefahr sind, steril zu werden. Die Debatte um Gedächtnis und Erinnerung, die die Geschichtswissenschaft seit Jahren bestimmt, dürfte nun auch die Diskussion um Luther erreicht haben, und dies gerade rechtzeitig vor dem großen Jubiläumsjahr 2017. Nur mit entschiedener Quellenkritik wird man auch zu einem lebendigen Lutherbild kommen.

Dass dieser methodische Ansatz mich zu der Einsicht geführt hat, dass Luther tiefer im Mittelalter verwurzelt ist, als manchem recht ist, war ein weiterer kontrovers diskutierter Punkt. Dabei handelt es sich hier wohl um kaum mehr als den sehr normalen Vorgang historischer Einordnung. Selbstverständlich entstammt ein Mensch, der im ausgehenden 15. Jahrhundert aufgewachsen ist, dem späten Mittelalter, ebenso selbstverständlich ist er von ihm geprägt. Und selbstverständlich ist es auch, dass das keineswegs ausschließt, Neues bei ihm zu finden, manchmal sogar radikal Neues – so wie bei Luther etwa den Gedanken des allgemeinen Priestertums, den ich in dieser zweiten Auflage wie in der ersten mit dem Begriff „Umsturz“ beschreibe. Die Transformation, die sich mit ihm und der Reformation insgesamt verbindet, ist nur als komplexes Ineinander von Neuheit und Kontinuität zu erfassen. So hat sich denn auch mittlerweile die Debatte über das Reformationsverständnis insgesamt dahin verschoben, dass die Emphase, mit der die epochale Neuheit der Reformation behauptet wurde, immer stärker zurückgenommen wird – so lässt sich im Einzelfall beobachten, dass ein Autor, der noch vor gut zehn Jahren vehement betonte, dass Kirchenhistoriker mit Nachdruck auf dem Epochen charakter der Reformation beharren müssten, jetzt selbst dazu neigt, die Übergänge fließender zu gestalten. Dabei werden die pragmatischen Einteilungen von Mittelalter und Neuzeit nicht hinfällig, aber es gilt unverändert, dass Luther zwischen beidem steht, so wie auch wiederholt sei, dass er weniger der Begründer einer Epoche war als einer, der durch seine Zeitumstände zu dem gemacht wurde, was er war (349). Dass mir gelegentlich vorgeworfen wurde, dass durch solche Wendungen die Epochenschwelle an die Person Luthers gebunden werde, ist, wie Leserinnen und Leser dieses Buches rasch merken werden, eine Verkehrung: Der Luther, der auf den folgenden Seiten vor- und dargestellt wird, ist wie viele andere Zeitgenossen Teil einer sich wandelnden Welt. Dass dieser Wandel hier anhand einer Person dargestellt wird, gehört zum Genre der Biographie.

Die mit der Frage nach der Epoche verbundenen Schwierigkeiten weisen aber auch auf den dritten Diskussionspunkt von Gewicht: Eine wesentliche Anfrage in vielen Rezensionen war die nach dem Verhältnis von Theologie und Biographie in meiner Lutherdarstellung. Tatsächlich ist die Grundentscheidung, die bei mir für diese Frage leitend war, dass ich Theologie so weit zum Tragen kommen lasse, wie es für ein historisches Verständnis des Wirkens Luthers notwendig ist – ein solches wird man in dem vorliegenden Falle schwerlich ohne Theologie erreichen können. Worum es mir aber in diesem Rahmen nicht ging und gehen konnte, war, Luthers Theologie unter dem Gesichtspunkt ihrer über seine Zeit hinausweisenden Bedeutung zu würdigen. Der Ort dafür ist nicht die Biographie. Das heißt nicht, dass ich eine solche nicht auch für einen Beitrag zum theologischen Gespräch hielte – allein schon die Verflüssigung der Grenzen zwischen spätmittelalterlicher und reformatorischer Theologie erhöht etwa die Gesprächsfähigkeit zwischen den heutigen Konfessionen. Ohne Unterschiede leugnen zu müssen, können auf diese Weise gemeinsame Wurzeln heutigen römisch-katholischen und evangelischen Denkens neu wahrgenommen und bedacht werden. Und eine Erweiterung und Vertiefung des Gesprächs zwischen den Konfessionen wäre nicht der schlechteste Beitrag, den eine Luther-Biographie heutzutage bieten könnte.

Auch dies wird wohl umstritten bleiben. Gleichwohl hat bei allen Differenzen die Debatte um mein Lutherbuch an diesen drei Punkten zu einem höheren Maße an Klarheit beigetragen, und so kann ich für die geäußerte Kritik nur dankbar sein. Der Dank gilt auch für die Hinweise auf kleine Versehen, die mir gelegentlich unterlaufen sind und die ich in dieser Neuausgabe korrigieren konnte. Die Mühe, der sich manche Rezensenten bei der ausführlichen Suche nach Fehlern unterzogen haben, war – auch wenn sich in vielen Fällen vermeintliche Fehler als bloße Deutungsunterschiede oder Irrtümer der Rezensenten selbst erwiesen – also nicht umsonst.

Nicht zuletzt aber gilt der Dank den zahlreichen Leserinnen und Lesern, die mich durch Zuschriften oder direkten Kontakt auf Vortragsreisen haben spüren lassen, dass sie das Anliegen der vorliegenden Biographie, Luther als Menschen seiner Zeit zu erfassen, verstanden und aufgegriffen haben. Ich freue mich, weiter von Ihnen zu hören!

Volker Leppin

Einleitung

„Der Luther meiner Kinderstube galt nahezu als Wiedergänger Jesu, als showstopper der Weltgeschichte von Feuer und Schwert. Von Cranach gemalt, hing er an Vaters Arbeitszimmerwand: wie er aus seiner Kanzel auf den todwund geschlitzten Heiland weist, die Wittenberger Christum lehret, Katharina von Bora freit, seinen Kindern Weihnachtslieder dichtet und das protestantische Pfarrhaus begründet, jene feste Burg, in der nun auch ich sicher wohnen durfte. Dieser Kinderluther war ein Held bis zum Finalsatz seines Lebens: Wir sind Bettler, das ist wahr.“1

Ein Halberstädter Pfarrhaus der sechziger Jahre in der Erinnerung des Journalisten Christoph Dieckmann: Lutherverehrung im geteilten Deutschland des 20. Jahrhunderts bis zum Ikonenhaften, Heldenmythen, sicher zugespitzt, und doch: Solche Sätze machen deutlich, unter welchen Schichten heutige Rekonstruktionen Luther hervorzusuchen haben, wenn sie versuchen, ein einigermaßen angemessenes historisches Verständnis erwecken zu wollen, einen „Luther ohne Goldgrund“ (Gottfried Seebaß)2 zu präsentieren.

Der Historiker des 21. Jahrhunderts3 weiß dabei genau, dass er nicht herausfinden kann, „wie es wirklich gewesen ist“; die Diskussionen über Konstruktion und Rekonstruktion in der Geschichtswissenschaft wird heute niemand mehr ignorieren dürfen. Auch der Lutherbiograph wird nicht behaupten dürfen, er biete nun den wahren, den authentischen Luther, und gerade der Lutherbiograph wird dies nicht tun können. Denn über kaum eine Gestalt aus der Zeit des Mittelalters und der Renaissance ist wohl so viel geschrieben worden wie über den Reformator aus Wittenberg, nicht zuletzt die monumentale, dreibändige Monographie, die Martin Brecht rund um das Jubiläum des 500. Geburtstages Martin Luthers vorgelegt hat und die bis heute in ihrer Detailtreue und in der Fülle des verarbeiteten Materials unübertroffen ist.

Wenn nun eine neue Biographie in der Fülle von Literatur einen eigenen Weg gehen will, so besteht er vor allem in einer Art von gedanklichem Experiment: Jeder Biograph steht vor der Schwierigkeit, dass er einen Gegenstand hat, dessen Bedeutung sich eigentlich erst im Vollzug des gelebten Lebens herausstellt. Und wenn man es nicht mit adeligen Herrscherpersönlichkeiten zu tun hat, die schon durch ihre Herkunft für eine hervorgehobene Stellung vorgesehen waren, hat man es mit einer Gestalt zu tun, die die Rolle, aus der ihre Bedeutung erwächst, erst noch gewinnen muss. Der Sohn eines Kleinunternehmers aus Mansfeld war eben nicht von Anfang an für eine Wirksamkeit als Reformator bestimmt. Der Biograph aber, der sich mit ihm befasst, weiß von der ersten Seite an, dass er es mit dem späteren Reformator zu tun hat. Und wenn er sich Luther als lutherischer Kirchenhistoriker zuwendet, so weiß er auch, dass er seinen eigenen Beruf, seine eigene religiöse Position zu guten Teilen dem Wirken eben dieses Reformators verdankt.

Diese Problemlage wird kein Biograph ganz vermeiden können, aber das Wissen um den besonderen Zugang zum Gegenstand lässt sich doch methodisch umsetzen, und eben hier setzt das angedeutete Experiment an. Luther soll auf den folgenden Seiten so lange wir irgend möglich so gelesen werden, als wüsste man nicht, dass sich mit ihm ein Neuaufbruch in Kirche und Gesellschaft, für manche, wohl allzu hoch gegriffen, sogar eine neue Epoche der Weltgeschichte verbindet. Er soll so lange wie möglich als Mensch des späten Mittelalters verstanden werden, der entdeckt, der gelegentlich sogar auch zögerlich entdeckt, der mit seiner Herkunft nicht brechen will – und am Ende wohl auch nicht ganz mit dieser Herkunft bricht.

Das bedeutet auch: Die autobiographischen Spuren, die Luther selbst legt, sind mit Vorsicht nachzuvollziehen, sie können nicht zur Leitmaxime der Darstellung gemacht werden. Denn der späte Luther, der um seine neue Position weiß, deutet im Blick auf das Vergangene seine frühere Existenz in neuen Kategorien, der Reformator behandelt seine vorreformatorische Existenz nach reformatorischen Maßstäben. Wer ihm darin nicht einfach folgen, nicht einfach seine eigene Memoria nachschreiben will, wird jede dieser Äußerungen kritisch gewichten und hinterfragen müssen. Die tiefstliegende Schicht, unter der der Biograph hindurchtauchen muss, ist die Selbstauslegung seines Gegenstandes selbst: Luthers Selbstdarstellung, wie sie in Briefen, Tischreden und anderen Texten so vielfach begegnet. Den Anspruch, einen authentischen Luther zu gewinnen, wird ein Biograph damit, wie schon einleitend gesagt, kaum erheben dürfen. Aber vielleicht einen Menschen, der in seiner Zeit plausibler Kontur gewinnt als ein Luther, bei dem man, wie es oft geschieht, weniger nach dem Fortwirken des Alten als nach dem Beginn des Neuen sucht, den man unterschwellig schon immer nach den Maßstäben seiner späten, reifen reformatorischen Theologie bewertet.

Aus einem solchen Ansatz ergibt sich nicht nur die Methodik einer kritischen Würdigung der Selbstauslegung Luthers, es ergibt sich auch eine bestimmte Disposition des Stoffes. Diese Biographie stellt sich durchaus bewusst in eine gelegentlich kritisierte Tradition, die dem „jungen“, sich entwickelnden Luther mehr Beachtung zukommen lässt als dem reifen Luther, der nicht mehr reformatorische Entscheidungen vor sich hat, sondern auf ihrer Grundlage agiert.4 Die fünfzehn Jahre zwischen 1505 und 1520 nehmen zusammen etwa ebenso viel Raum ein wie das dann folgende Vierteljahrhundert. Das mag irritieren, irritiert vor allem unter dem theologischen Gesichtspunkt der Suche nach einem Übergang zwischen Luther und der lutherischen Konfession, insofern sich beim späten Luther manches herausbildet, was dann in der lutherischen Orthodoxie prägend wird. Aber die eigentlich spannungsvollen und damit biographisch spannenden Jahre sind doch die frühen Jahre5 des Überganges von der Herkunft zur eigenen Gestaltung. Sie sind die Jahre, an denen das Experiment durchzuführen ist, ob es gelingen kann, Luther statt von seinen Folgen von seinen Wurzeln her zu verstehen.

Wenn mit dieser Verortung die Hoffnung verbunden ist, dass diese Biographie einen eigenen Akzent innerhalb der Lutherbiographik zu setzen vermag, so weiß der Autor eines solchen Werkes doch auch, dass er vielen anderen verpflichtet ist. Es sei hier an erster Stelle die Luther-Biographie von Reinhard Schwarz genannt, der von ähnlichen Fragestellungen ausging und damit vor allem für die Hand von Studierenden ein vorbildliches, knappes Lutherbuch vorgelegt hat. Solche Verstehensversuche vom Mittelalter her wären aber auch nicht vorstellbar ohne die Fülle von Beiträgen zum Verhältnis von Spätmittelalter und Reformation, die in den vergangenen Jahren unsere Kenntnis des spätmittelalterlichen Umfeldes Martin Luthers erheblich erweitert haben. Das Literaturverzeichnis und die Fußnoten weisen aus, wie viel diese Biographie anderen zu verdanken hat. Die Forschungsrichtung, der sie neben dem akademischen Lehrer Gottfried Seebaß folgt, ist in besonderer Weise mit den Namen Berndt Hamm, Helmar Junghans, Ulrich Köpf, Heiko Augustinus Oberman und dem eben schon genannten Reinhard Schwarz verbunden. Von ihnen hat der Autor dieser Biographie gelernt, Luther dort zu suchen, wo er hingehört: am Übergang zwischen Mittelalter und Neuzeit.

I. Der Sohn: zu Höherem bestimmt

1. Herkunft und Familie

„Ich bekenne, dass ich Sohn eines Bauern aus Möhra bei Eisenach bin, bin dennoch Doktor der Heiligen Schrift, des Papstes Feind“.1 Knapp verdichtet Martin Luther in einer Tischrede drei Generationen, die Geschichte eines sozialen Aufstiegs,2 der schon das Elternhaus prägte und in ihm, dem Gelehrten und Reformator, seinen Gipfel fand.3

Bauer in Möhra, wenige Kilometer südlich von Eisenach, war sein Großvater Heine Luder gewesen – Luder: so war die üblichere Schreibweise des Namens, erst später, im Zuge seiner theologischen Entwicklung sollte der Enkel Martin beginnen, seinen Namen mit „th“ zu schreiben. Entsprechend soll er auch im Folgenden bis zu diesem Jahr als Martin Luder gelten.4 Er besaß offenkundig Ansehen und einen geringen, relativen wirtschaftlichen Wohlstand in dem kleinen Dorf, jedenfalls konnte er mit Margarete Ziegler eine Tochter aus der reichsten örtlichen Bauernfamilie heiraten. Das hiesige Erbrecht brachte es mit sich, dass sein Sohn Hans als einer der älteren Söhne nicht erbberechtigt war.5 Schon Luthers Vater also war keineswegs mehr Bauer, sondern schlug einen anderen Weg ein, der geographische und soziale Mobilität bedeutete. Dass dieser Weg zu einem Aufstieg führen sollte, macht schon die Eheschließung klar: Margarete Lindemann6 kam aus einer der angesehensten Eisenacher Familien – und hier gab es, im Unterschied zur bäuerlichen Familie aus Möhra, auch durchaus bereits die Tradition akademischer Studien an der nahe gelegenen Erfurter Universität.7 Das „Bekenntnis“, Sohn eines Bauern zu sein, bedeutet angesichts dessen auch eine gewisse Selbststilisierung. Der familiäre Hintergrund Luthers war durchaus komplex, fern von einer einfachen bäuerlichen Existenz, eher aus einer dynamischen Mischung: der zur Selbständigkeit und Mobilität gezwungene Vater, die aus besseren Kreisen stammende Mutter – das ist nicht das sesshafte Milieu des einfachen Landlebens, sondern das Milieu sozialen Aufstiegs, eben jenes Aufstiegs, den der Sohn später in sich erfüllt sah.

Tatsächlich hatte der Vater, trotz zeitweiliger Schwierigkeiten, wirtschaftlichen Erfolg. Er wandte sich dem Bergbau zu, genau das war auch der Grund für den Umzug in die Grafschaft Mansfeld, wo der Kupferbergbau blühte8 und ein System von Verpachtungen den wegen des Kapitalaufwandes risikoreichen, aber im Erfolgsfall äußerst lukrativen Einstieg in das zukunftsträchtige Geschäft ermöglichte. Als Hans und Margarete Luder aus der Eisenacher Gegend hierher aufbrachen, hatten sie nach einer späteren Erinnerung Luthers bereits einen Sohn,9 der aber früh verstorben zu sein scheint. Am 10. November 1483 wurde ihnen ein weiterer Sohn geboren.10 Als man ihn am folgenden Tag zur Taufe brachte, wurde ihm nach einem verbreiteten Brauch der Name des Tagesheiligen gegeben: Martin. Allein schon diese Namensnennung macht die Tagesangaben einigermaßen gewiss, sehr viel unsicherer ist das Jahr der Geburt.11 Luther selbst, der wie die meisten Zeitgenossen keinen großen Wert auf die genaue Festlegung seines Geburtsjahres gelegt hat, schreibt später einmal, er sei im Jahre 1484 geboren,12 und dies wird vor allem durch seinen Wittenberger Gefährten Philipp Melanchthon unterstützt – nicht zuletzt weil das Jahr 1484 auch eine astrologisch günstige Prognose ermöglichte. Erst nach Luthers Tod hat Melanchthon aufgrund der familiären Tradition das Jahr 1483 als Geburtsjahr favorisiert und so langfristig in das Gedächtnis des Luthertums eingebrannt, dass die Jubiläumsfeierlichkeiten sich bis zum Erweis des Gegenteils weiter um dieses Jahr ranken werden. Historisch bleibt es mit einem Fragezeichen zu versehen.

In Eisleben, der heutigen „Lutherstadt“, ist die Familie nur kurz geblieben, bald erfolgte der Wechsel nach Mansfeld. Hier konnte Hans Luder eine Hütte pachten und wurde damit zu einer Art Kleinunternehmer, dem es oblag, im Auftrag größerer Handelsgesellschaften Rohkupfer zu erwerben und daraus edleres Silber und Kupfer zu gewinnen.13 Dieser Prozess brachte einerseits Abhängigkeiten von den größeren Gesellschaften, andererseits einen enormen Kapitalaufwand mit sich – es handelte sich um erste Formen frühkapitalistischen Wirtschaftens im Bergbau, mit all der damit verbundenen Unsicherheit der sozialen Existenz. Die Arbeit – des Vaters außer Haus, der Mutter in der Haushaltsführung – dürfte alles, was man heute unter „Erziehung“ fassen würde, dominiert haben. Die Berichte Luthers über sein Elternhaus sind spärlich und geben von der emotionalen Situation in der Familie wenig wieder.14 Letztlich reduzieren sie sich für beide Eltern auf Konfliktsituationen. So heißt es vom Vater: „Mein Vater stäubte mich einmal so sehr, dass ich vor ihm floh und dass ihm bang war, bis er mich wieder an ihn gewöhnt hatte“15, und, kaum angenehmer, über die Mutter: „Meine Mutter stäubte mich wegen einer einzigen Nuss bis aufs Blut“16. Dass Luther beides kritisch erinnert und berichtet und auch Folgerungen für die Erziehung der eigenen Kinder anschließt, zeigt, dass solche Erziehungsmaßnahmen auch im 16. Jahrhundert keineswegs nur selbstverständlich waren, und doch lässt sich nicht erkennen, dass das Haus Luder besonders streng gewesen wäre – schon gar nicht, wie beide Zitate zeigen, dass der Vater allein streng gewesen wäre. Es ist die Atmosphäre eines hart arbeitenden und sparenden Elternhauses, die hier erscheint – aber es war kein Haus ohne emotionale Bindung: Kehrseite der Härte war ja die Furcht des Vaters, seinen Sohn zu sehr gestraft zu haben. Sonst wäre ihm nicht bang gewesen, bis er wieder mit dem Sohn versöhnt war. Und man wird es auch nicht als bloßen Topos abtun dürfen, dass Luther nach der Nachricht vom Tod seines Vaters betont, dass er traurig seiner überaus süßen Liebe gedenke, und erklärt, alles, was ihm sein Schöpfer gegeben habe, habe er durch den Vater erhalten,17 denn sein Begleiter auf der Coburg, von wo aus er 1530 dies schrieb, Veit Dietrich, berichtet auch, dass Luther nach Empfang der Nachricht vom Tod seines Vaters lange geweint habe.18 Die verteilten, spärlichen Äußerungen lassen eine wenig sensationelle Bandbreite der Gefühle zwischen Härte und Zuwendung erkennen, kaum ein Satz findet sich, der jenseits allgemeiner Erziehungsvorstellungen der Zeit individuelle Züge aufscheinen ließe.

Luthers Vater Hans Luder. Gemälde von Lucas Cranach d.Ä., 1527.

So reichen die Erinnerungen Luthers an die Eltern weder dazu aus, ein volles Bild seiner Erziehung zu zeichnen, noch auch dazu, ihre Charaktere – über das hinaus, was Cranachs Porträts vermuten lassen – näher zu beschreiben. Gerne wird hier auf einen Bericht Luthers verwiesen, nach dem seine Mutter immer wieder das Lied „Mir und dir ist niemand hold, das ist unser beider schuld“ gesungen habe19 – aber allein schon die Tatsache, dass Luther diesen Spruch selbst als gängiges Diktum voraussetzt,20 zeigt, wie wenig man hieraus erschließen kann. Sicher ist es keine besonders lebenslustige Frömmigkeit, die aus diesen Zeilen spricht,21 aber ob dies allein die Lebenshaltung der Mutter prägte, ist nicht zu erschließen. Nach einer späteren Erinnerung dürfte es im Hause Luder auch einen sachten Antiklerikalismus gegeben haben,22 jedenfalls berichtet Luther 1545, sein Vater habe generell Mönche und Priester verachtet, die sich nur im Kirchenrecht umtäten.23 Diese späte Erinnerung steht zwar auf nicht ganz sicheren Füßen, aber sie besitzt doch eine gewisse Plausibilität, da sie gut zu der Mentalität eines hart arbeitenden Aufsteigers passt, der auf die vergeistigten Mönche und Priester hinabschaute.

Luthers Mutter Margarete, geb. Lindemann. Gemälde von Lucas Cranach d.Ä., um 1527.

Doch selbst wenn ein solcher Antiklerikalismus vorhanden gewesen sein sollte, verhinderte er nicht eine gewisse, unter Umständen freilich sehr rudimentäre, katechetische Grundkenntnis im Hause Luder. Hierfür und für eine daran orientierte Lebensnormierung spricht die scharfe Frage, die Luder und seine Primizgäste im Blick auf seinen gegen den Willen des Vaters – und der in diesem Zusammenhang von Luther nur selten erwähnten Mutter24 – vollzogenen Klostereintritt zu hören bekamen: „Ei, liebe Herren, wisst ihr auch, dass geschrieben steht: ‚Du sollst Vater und Mutter ehren? Oder kennt ihr das Gebot Gottes, die Eltern zu ehren, nicht?“25

Solche positiven Elemente christlicher Erziehung und Normierung erscheinen in den Relikten, die Rückschlüsse auf die elterliche Frömmigkeit zulassen, freilich weniger als Momente einer angstbesetzten Frömmigkeit. Eine starke Rolle scheint im Glauben des Elternhauses der Satan gespielt zu haben: So wie der Vater fürchtete, Martins Entschluss zum Klostereintritt könne durch den Teufel hervorgerufen sein,26 so versicherte Martin selbst seinem Vater später, seit seiner Kindheit habe er geglaubt, in besonderer Weise den Angriffen des Satans ausgesetzt gewesen zu sein.27 Dieser Teufel ist ein real im Leben erfahrbares Gegenüber. Gerne spricht Luther von seinem Kampf mit ihm.28 Solcher Glaube an den kraftvoll ins Leben hineinwirkenden Teufel ist im späten Mittelalter keineswegs ungewöhnlich – und er wird auch den Reformator sein Leben lang begleiten: In einer seiner letzten Schriften schreibt er „Wider das Bapstum zu Rom vom Teuffel gestifft“29. Die Teufelsvorstellungen sind dabei von jener Alternative, die der Vater aufmacht – was der Sohn als Gottes Führung empfindet, könnte Verführung des Teufels sein – nicht ganz fern. Selbst in einer seiner am stärksten um Gelehrsamkeit auf der Höhe der Zeit bemühten Schriften, der gegen den Humanisten Erasmus von Rotterdam gerichteten Ausführung „De servo arbitrio“ von 1525, schildert Luther den Menschen als ein Reittier, das mal von Gott, mal vom Teufel geritten wird.30 Solche hart an Dualismus grenzenden Aussagen haben Heiko Augustinus Oberman zu der treffenden Charakteristik Luthers als „Mensch zwischen Gott und Teufel“ geführt.31 Wenn irgendwo, dann ist hier das Erbe der Frömmigkeit des Elternhauses spürbar – und wohl auch in dem vor allem am Richter im Jüngsten Gericht orientierten schreckerfüllten Christusbild, das Luther später als große Problematik seiner klösterlichen Existenz beschreibt.32 Nach einer beiläufigen Erwähnung im Galaterkommentar der dreißiger Jahre nämlich war er tatsächlich seit seiner Kindheit daran gewöhnt, allein schon beim Hören des Namens Christi zu erschrecken, weil er ihn als Richter angesehen habe.33 Zu einer solchen Verankerung des strengen Christusbildes schon im Elternhaus34 und nicht erst, wie er an anderen Stellen immer wieder suggeriert,35 im Kloster passt auch die Tatsache, dass, wie unten (Kapitel 2) noch näher dargestellt werden wird, gerade die für Luders spirituelle Begleitung im Kloster Zuständigen – der Novizenmeister wie später der Beichtvater Staupitz – von Anfang an dem schreckerfüllten Christusbild ein positives, optimistisches entgegenzustellen suchten. Solche spirituelle Berater zeigen, dass Luthers spätere Behauptung, die Angst vor Christus sei „in papatu“ verbreitet gewesen,36 in dieser Pauschalität kaum zutrifft. Gleichwohl trifft sie einen nicht unerheblichen Teil spätmittelalterlicher Religiosität: Während es einerseits eine Auffassung gab, die in Christus die „nahe Gnade“ erfuhr,37 sprechen Bilder von Christus mit dem Schwert des Gerichts doch auch eine deutliche Sprache von der mit dem Erlöser und Heiland verbundenen Furcht der Menschen vor dem Richterwort. Es scheint diese Tendenz innerhalb der spätmittelalterlichen Frömmigkeit gewesen zu sein, die Luders Elternhaus prägte. Hierfür spricht neben der enormen Prägekraft, die es für Luther hatte, auch die Tatsache, dass ein solches Christusbild, wie noch in einer späten Erinnerung Luthers aufscheint, aufs Beste zu der Satansfurcht des Elternhauses passte38:

„Also ist es eine schädliche Sache, dass man unter dem Papst die Leute gelehrt hat, vor Christus zu fliehen. Ich hörte nicht gern, dass man ihn nannte, weil man mich so unterwiesen hatte, dass ich Genugtuung für meine Sünde leisten müsse und dass Christus am Jüngsten Tage sagen werde: ‚Wie hast du die zehn Gebote gehalten? Wie deinen Stand?‘ Wenn ich ihn gemalt sah, erschrak ich vor ihm wie vor dem Teufel, weil ich sein Gericht nicht ertragen konnte.“39

Es wäre allerdings verengend, die Wirkung des Elternhauses auf Martin Luder nur im Zusammenhang seiner Frömmigkeit zu suchen. Viel wichtiger dürfte ein anderer Bereich gewesen sein, in dem der Sohn zeitlebens Sohn blieb: Jene Aufsteigermentalität, die die Eltern prägt, nimmt er in sein Leben mit. Die Eltern achteten von Anfang an darauf, dass der Sohn eine gute schulische Bildung erhielt – in der Zeit einer „Bildungskonjunktur“ (Dieter Stievermann) für Eltern, die ihrem Kind das Beste wünschten, durchaus nicht überraschend, brauchte man doch allerorten für die Verwaltung des entstehenden modernen Staates gut ausgebildete Fachleute.40 Luder sollte nach dem Wunsch der Eltern einer von ihnen sein, dafür wurde auch der Besuch auswärtiger Schulen in Kauf genommen.

2. Schulausbildung in Mansfeld, Magdeburg und Eisenach

Zunächst besuchte Martin die Schule von Mansfeld, wo er mit seiner Familie ansässig war. Vermutlich wurde er am 12. März41 1491, also mit sieben Jahren, dort eingeschult. Die Unterrichtssprache war Latein, und Hauptinhalt des Unterrichtes waren die sprachlichen Fertigkeiten; sie ordnete man im mittelalterlichen Bildungsgang dem Trivium zu, dem einen Teil der sieben freien Künste (artes liberales) neben dem stärker mathematisch orientierten Quadrivium. Daher spricht man im Blick auf die Schulen, die hierauf vorbereiteten, auch von der „Trivialschule“. Neben diesen vorwiegend grammatikalischen Kenntnissen waren auch elementare Glaubensinhalte – das Vaterunser und das Glaubensbekenntnis – ein wichtiger Bestandteil des Unterrichts.

Die begrenzten schulischen Möglichkeiten des kleinen Mansfeld waren den ehrgeizigen Eltern offenbar zu wenig. 1497 (oder vielleicht schon 1496) wechselte Martin Luder nach Magdeburg, ein Jahr später nach Eisenach.42 Für Magdeburg hatten wohl Empfehlungen gesprochen: Der junge, noch nicht einmal vierzehnjährige Luder stand dort im Kontakt mit Paul Moßhauer,43 der verwandtschaftlich mit Mansfelder Hüttenmeistern verbunden war. Gleichzeitig mit ihm war auch ein Mitschüler aus Mansfeld nach Magdeburg gewechselt.44

Der Schulbesuch in Magdeburg hat dem jungen Luder in vieler Hinsicht eine neue Welt eröffnet.45 Magdeburg gehörte seinerzeit zu den großen, prosperierenden Städten des Reiches – zum ersten Mal hat der Junge aus der Provinz eine bedeutende Stadt kennengelernt. Allerdings darf man diese Eindrücke nicht überschätzen, denn sein Leben war beschützt, fand innerhalb der Stadt in einem eigenen sozialen Sonderbezirk statt.

Darauf verweist insbesondere Luthers spätere Nachricht, er sei „zu den Nullbrüdern in die Schule“ gegangen.46 Das waren die Brüder vom gemeinsamen Leben, also ein Zweig der großen Bewegung der Devotio moderna, die sich im 14. und 15. Jahrhundert in den Niederlanden als geistliche Reformbewegung auf der Basis einer für den Alltag geöffneten spätmittelalterlichen Mystik entwickelt hatte. Ihr Hauptanliegen war eine Durchdringung des Alltags durch die Christus-Nachfolge in einfachem, demütigem Leben. Allerdings ist nicht ganz klar, was Luther mit seiner Nachricht meint, er sei bei diesen Brüdern in die Schule gegangen, da eine Schule der Brüder in Magdeburg nicht belegt ist. Am ehesten lässt sich vermuten, dass Luder bei ihnen Unterkunft gefunden hatte und entsprechend an ihrem Leben teilnahm, den Unterricht aber an der Domschule besuchte.47 Er hätte dann hier zum ersten Mal Erfahrungen mit einer quasi-monastischen Lebensweise gemacht, auch wenn die Brüder nicht als strikter Orden organisiert waren, wohl aber als eine religiöse Lebensgemeinschaft, die in ihrer Strukturierung in vielem dem mönchischen Leben entsprach. Was Luder kennenlernte, hatte also durchaus etwas spezifisch Städtisches, insofern die Devotio moderna eine im Kern städtisch-bürgerliche Bewegung gewesen war, aber prägender dürfte eben diese geistliche Durchdringung des Lebens gewesen sein, die er hier erstmals kennen lernte – und dies gleich in einer Form, die sich in Spannung zu den traditionellen Orden wusste. Mehr als diese etwas kargen Hinweise auf Domschule und Lebenssituation sind aber aus dieser Phase nicht zu gewinnen.

Ebenso wenig weiß man darüber, warum er schon so bald wieder Magdeburg verließ und nach Eisenach wechselte. Am ehesten ist wohl daran zu denken, dass er auf diese Weise wieder in die Nähe der Verwandtschaft kam – rein finanzielle Gründe dürften keine Rolle bei den Abwägungen gespielt haben, denn gerade aus Eisenach berichtet Luther später, dass er sich seinen Lebensunterhalt durch das Singen vor den Häusern der Bürger erworben habe.48 Wie und vor allem wo er in dieser Zeit gelebt hat, ist nicht ganz deutlich. Dass er einmal den Eisenacher Heinrich Schalbe als seinen „hospes“, Wirt, bezeichnet,49 ist nicht zwingend in dem Sinne zu verstehen, dass Luder bei diesem gewohnt habe,50 denkbar ist auch an einen Freitisch,51 also eine Art von Stipendium in Naturalien. Das würde zu der reichen Stiftungstätigkeit Schalbes passen, von der insbesondere die in Eisenach ansässigen Franziskaner profitierten.52 Hierdurch geriet Luder anscheinend erstmals in intensiveren Kontakt mit einem Orden, und wenn er auch später nicht bei den Franziskanern, sondern den Augustiner-Eremiten eintrat, so blieb er doch gewissermaßen in der Familie, denn beides waren Bettelorden. Um Schalbe53 und das Franziskanerkloster hatte sich offenbar ein Kreis von spirituell und geistig interessierten Männern gebildet, der den Namen „Schalbesches Collegium“ trug und mit dem Luder sich so eng verbunden fühlte, dass er erwog, diesen ganzen – vermutlich nicht besonders großen – Kreis 1507 zu seiner Primiz einzuladen.54

In Eisenach lassen sich auch erstmals geistige Einflüsse beobachten, die über das übliche Schulische, wie es ihm wohl durch seinen Lehrer Wigand Güldenapf vermittelt wurde,55 hinausgehen – den gängigen Unterricht erfuhr er in der Georgsschule, also an der zentralen Kirche der Stadt. Prägender war wohl der Kontakt mit Johannes Braun, dem Vikar am Marienstift, der den Eisenacher Schülern ein wenig humanistische Bildung nahe brachte.

3. Universitätsbesuch in Erfurt: erste Studien und Öffnung für die Welt der Humanisten

Im Sommersemester 1501 war das eigentliche Ziel dieser schulischen Ausbildung erreicht: Martin Luder wurde an der Universität Erfurt immatrikuliert.56 Für jemanden aus der Eisenacher Gegend war diese Universität im wahrsten Sinne des Wortes die nächstliegende Möglichkeit: Erfurt war die pulsierende Metropole des Thüringer Gebietes, auch deswegen weil die rechtlich problematische Stellung mit der Zugehörigkeit zum fernen Mainz der Stadt ein großes Maß an Gestaltungsfreiheit gab, wie es sonst eigentlich nur die Reichsstädte besaßen. Die Erfurter Universität, 1392 gegründet, gehörte zu den ältesten Universitäten des Reiches, ihr Nährboden waren die städtischen Schulen gewesen.

Studienbeginn bedeutete im ausgehenden Mittelalter zunächst einmal den Besuch der artes-Fakultät, also ein philosophisches Grundlagenstudium. Hier wurde das Denken nach den Regeln der aristotelischen Philosophie gelernt, ehe man auf einer der höheren Fakultäten – Jura, Medizin oder Theologie – weitere Studien treiben konnte. Der Weg an eine dieser Fakultäten war allerdings ohnehin eher die Ausnahme. Meist begnügte man sich mit dem Erwerb des Baccalaureates nach drei Semestern, um die an der Universität erworbenen Denkfähigkeiten in irgendwelchen Berufsfeldern anzuwenden. Mit der Entscheidung für eine bestimmte Universität und ihre artes-Fakultät war zugleich in der Regel die Entscheidung für eine bestimmte Ausrichtung dieses philosophischen Studiums verbunden: Die spätmittelalterlichen Universitäten im Reich zerfielen aufgrund tief zerklüftender Schulstreitigkeiten in die Via antiqua einerseits, die Via moderna andererseits. Beide Wege hatten sich auf der Basis von Entwicklungen des 14. Jahrhunderts im 15. Jahrhundert formiert. Dabei zeichnete sich die Via moderna vor allem durch einen konsequent sprachkritischen Umgang mit Sprache und Begriffen aus. Mit unterschiedlichen Modellen wurde der Abbildcharakter der Sprache gegenüber der Realität problematisiert, was sich vor allem an der Deutung der Universalien, der Allgemeinbegriffe (wie „Mensch“, „Tier“ oder Ähnliches), festmachte: Im Rahmen der Via moderna konnte man solche Begriffe als bloß begrifflich existent (Konzeptualismus) oder gar als bloß auf willkürlichen Benennungen beruhend (Nominalismus) ansehen, während die Via antiqua davon ausging, dass die darin ausgedrückten Allgemeinheiten tatsächlich in irgendeiner Weise auch in der Realität existierten. Hier berief man sich vor allem auf Thomas von Aquin (1224/5–1274) und andere Lehrer des 13. Jahrhunderts, während die Via moderna insbesondere von Johannes Buridan (vor 1300 – nach 1358) geprägt war. Im ausgehenden 15. Jahrhundert erfuhr allerdings auch ein weiterer früher Vertreter der modernen Philosophie eine starke Renaissance: Wilhelm von Ockham (ca. 1285–1347).57

Dessen neue Betonung ging sogar so weit, dass Luther, der in Erfurt im Rahmen der Via moderna ausgebildet wurde, sich später als jemanden bezeichnen konnte, der der „secten“ der Terministen angehört habe und dessen Lehrer Ockham gewesen sei.58 Vermittelt wurde ihm diese Philosophie, der er aber von Anfang an alles andere als sklavisch verpflichtet war,59 in Erfurt durch Jodokus Trutvetter (gest. 1519) und Bartholomäus Arnoldi von Usingen (ca. 1464–1532). Neben bestimmten materialen Lehren lag der Hauptakzent der Ausbildung in dieser Richtung im Erlernen logischer Denkregeln, die in der spätmittelalterlichen Philosophie aufs Schärfste ausformuliert und durchreflektiert wurden.

Allerdings bestand Luders Erfurter Bildungsweg nicht allein aus dem, was er im offiziellen Studium an der Universität lernen konnte. Hierfür ist eine Notiz des Crotus Rubeanus wichtig, der 1520 an ihn schrieb: „Du warst in unserer Burse ein gut ausgebildeter Philosoph und Musiker“.60 Dies verweist auf zweierlei: die Bedeutung der Burse für die Ausbildung des jungen Studenten und die Bedeutung des Humanismus.61

Die Burse war gewissermaßen das Studentenwohnheim. Luder wohnte vermutlich in der Georgenburse – jedenfalls berichtet mehr als zwanzig Jahre später sein Verwandter Dietrich Lindemann hiervon.62 Das Leben in der Burse hatte etwas Monastisches, war in gewisser Weise dem vergleichbar, was Luder in Magdeburg bei den Brüdern vom gemeinsamen Leben erlebt hatte, die soziale Kontrolle war sehr hoch. Aber sie eröffnete, wie die Bemerkung des Rubeanus zeigt, auch die Möglichkeit zu gemeinsamen literarischen und musischen Bemühungen.

Wenn Crotus Rubeanus hier von Philosophie spricht, so dürfte er nichts anderes meinen als humanistische Orientierung: Er gehörte zu den wichtigsten Vertretern des Humanismus in Deutschland. Die humanistische Bewegung, der es um eine zunächst stark an den philologisch ausgerichteten studia humanitatis orientierte Rückbesinnung auf die vormittelalterliche Antike ging, zeichnete sich durch eine starke interne Vernetzung aus. Man kommunizierte miteinander durch persönliche Besuche oder durch Briefe, und an verschiedenen Orten bildeten sich in diesem Netzwerk gewissermaßen Knoten, an denen sich die Kommunikation besonders verdichtete. Neben den bedeutenden Zentren des Humanismus im Südwesten – etwa Heidelberg oder Schlettstadt – gehörte Erfurt zu den ganz wichtigen Zentren des Humanismus. Seit 1503 scharte Mutianus Rufus, ein Gothaer Kanoniker, in der nahe gelegenen großen Stadt einen Kreis begeisterter Humanisten um sich, der, einige Jahre nach Luders Studium, 1515, auch literarisch bedeutsam hervortrat: in den „Dunkelmännerbriefen“. Darin wurde mit beißendem satirischen Spott für Johannes Reuchlin (1455–1522) Partei genommen, als diesem vorgeworfen wurde, dass er sich für den Erhalt jüdischer Schriften statt ihrer Verbrennung ausgesprochen hatte – zu den Autoren gehörte auch Crotus Rubeanus.

Diesem engeren Kreis gehörte Luder zwar nicht an, denn er lernte Mutianus Rufus erst 1515 kennen, und es herrschte offenkundig keine gegenseitige Sympathie.63 Doch wird man sich Luder in Erfurt schwerlich allein als eifrigen Studenten der scholastischen Philosophie vorzustellen haben, viel eher als jemanden, der den mit dem Charme der oppositionellen Haltung gegenüber der Universität verbundenen Humanismus wenn nicht aufsog, so doch mitbekam und bejahte. Charakteristisch ist sein späterer Bericht, er habe vor dem Klostereintritt alle seine Bücher an den Buchhändler zurückgegeben außer Plautus und Vergil64 – insbesondere letzterer war nicht erst seit Dante der maßgebliche Wegweiser in die Antike und unter Humanisten ebenso wie Plautus hoch geschätzt.

Dass Luder zudem ein begabter Musiker war, vervollständigt das Charakterbild eines Mannes, den man allzu oft nur mit Büchern zu identifizieren geneigt ist. Das Lautespielen hat er in einer intensiven Krisensituation erlernt: Bei einer Reise zu den Eltern hatte er sich selbst versehentlich mit seinem Degen am Bein lebensgefährlich verletzt und damit wohl erstmals für sich selbst die Nähe des Todes erfahren. Während der folgenden Genesungszeit erlernte er das Lautespielen,65 wohl nicht, wie man früher meinte, im Selbststudium, sondern unter Anleitung von Lehrern.66 Die Erinnerungen des Crotus Rubeanus dürften sich also auf die Zeit kurz nach diesem Ereignis beziehen, das Luder im zügigen Fortgang seines Studiums offenbar nicht behinderte.

Als er 1505 den Magister der artes absolvierte,67 hatte er sich also auch bereits ein Stück Eigenständigkeit gegenüber dem System der scholastischen Universität erworben. Er war nun in jungen Jahren bestens ausgebildet und konnte eine der höheren Fakultäten Medizin, Jura oder Theologie beziehen. In den Augen der ehrgeizigen Aufsteiger-Eltern war klar, dass dies in eine Richtung gehen musste, die weiteren Aufstieg garantierte. Und diese Möglichkeit schien am ehesten an der juristischen Fakultät gegeben.

Im Sommersemester immatrikulierte Martin Luder sich also, unterstützt von seinem Vater, der ihm eine große Anzahl von juristischen Büchern schenkte,68 an der Erfurter rechtswissenschaftlichen Fakultät, deren Studienbetrieb am 19. Mai begann. Seine ureigenste Entscheidung dürfte das nicht gewesen sein.

II. Der Mönch

1. Der Klostereintritt

Ende Juni 1505 reiste Martin Luder zu seinen Eltern nach Mansfeld. Über die Gründe dieser Reise ist nichts bekannt, aber spätere Äußerungen Luthers lassen Vermutungen zu. 1521 schreibt er in einem Widmungsschreiben an seinen Vater:

„Es sind nun fast sechzehn Jahre her, seit ich gegen Deinen Willen und ohne Dein Wissen Mönch geworden bin. In väterlicher Sorge wegen meiner Anfälligkeit – ich war ein Jüngling von eben zweiundzwanzig Jahren, d.h. um mit Augustin zu sprechen, in glühender Jugendhitze – fürchtetest Du für mich, denn an vielen ähnlichen Beispielen hattest Du erfahren, dass diese Art zu leben manchem zum Unheil gereicht hatte. Deine Absicht war es sogar, mich durch eine ehrenvolle und reiche Heirat zu fesseln.“1

Es ist besonders der letzte Satz, der einige Spekulationen ermöglicht. Zwar konstruiert Luther keinen ausdrücklichen Zusammenhang zwischen seinem Klostereintritt und den Heiratsplänen des Vaters, aber die zeitliche Zuordnung zeigt doch, dass das Problem im Sommer 1505 virulent gewesen sein muss. Ob der Vater den Sohn eigens nach Hause gerufen hatte, um ihn über die Heiratspläne zu informieren,2 oder ob dieser aus anderen Gründen seinerseits nach Hause gereist war, ist unklar. Ob er die Pläne, Mönch zu werden, schon vor der Reise gehegt hatte? Ob er vielleicht mit dem Gedanken gespielt hatte, von der juristischen Laufbahn zum Theologiestudium zu wechseln? All dies ist aufgrund der spärlichen Notizen nicht mit Sicherheit zu erschließen, aber es spricht doch einiges dafür. Wenn die Absicht des Vaters war, den Sohn durch Heirat zu „fesseln“, so setzt diese Formulierung voraus, dass dem Vater schon deutlich bewusst war, dass der Sohn ein eheloses Leben anstrebte: das eines Klerikers oder eines Mönchs.3 Der Konflikt zwischen den unterschiedlichen Lebensentwürfen, Martins eigenem und dem seines Vaters, war, wie ausgesprochen auch immer, bewusst, und es liegt nahe, anzunehmen, dass eben dies bei jener Reise ins Elternhaus thematisiert wurde. In jedem Falle dürfte der Besuch bei den Eltern mitten im Semester einen konkreten Anlass gehabt haben, der etwas mit einer anstehenden Lebensentscheidung zu tun hatte.

Die Entscheidung fiel aber offenkundig nicht während des Aufenthaltes bei den Eltern – jedenfalls wurde alles, was hier eventuell besprochen und beschlossen wurde, bald durch ein anderes Ereignis überlagert: Luder befand sich am 2. Juli kurz vor Erfurt, in der Nähe des Dorfes Stotternheim.4 Und hier überraschte ihn ein Blitzschlag, offenbar ganz in seiner Nähe. Darauf habe er, so berichtet er viele Jahre später, ausgerufen: „Hilff du, S. Anna, ich wil ein monch werden!“5 Dieses Ereignis ist vielfach nacherzählt worden und hat dem kleinen thüringischen Dörfchen Stotternheim zu einer gewissen Berühmtheit verholfen. Es passt auch bestens zu der Vita eines jungen Bergmannssohnes, war doch die heilige Anna, die Mutter Mariens, gerade unter Bergleuten eine seit kurzem populäre Heilige. Luther selbst berichtet hiervon Jahre später:

„Bej meinem gedencken ist das gross wesen von S. Anna auffkomen, als ich ein knabe von funffzehen jharen wahr. Zuvor wuste man nichts von ihr, sondern ein bube kam und brachte S. Anna, flugs gehet sie ahn, den es gab jederman darzu. Dohehr ist die hehrliche Stadt und kirche auff S. Annabergk ihr zu ehren gebauet worden, und wer nur reich werden wolte, der hatte S. Anna zum Heiligen.“6

Die Bergbaustadt im Erzgebirge, die 1505 durch Herzog Georg den Bärtigen (1500–1539) von Schreckenberge in Annaberg umbenannt worden war, legt noch heute Zeugnis von der seinerzeitigen Begeisterung für die neue Heilige ab, gerade im Sächsischen. Auch der ernestinische Kurfürst Friedrich der Weise (1486–1525) gehörte zu den Anhängern des Kults. Zwar war Anna bereits in der Spätantike als Mutter Mariens bezeugt – das Protoevangelium Jakobi nennt ihren Namen –, doch intensivierte sich ihr Kult im ausgehenden Mittelalter.7 Diese Popularität beruhte wohl vor allem darauf, dass man in ihr eine Heilige vor Augen gestellt bekam, die dazu geeignet war, neben und gegenüber dem asketischen Leben das familiäre Leben positiv wahrzunehmen. Denn in ihrer Person konnte die Legende eine Fülle familiärer Bande zusammenführen: Die Legenda aurea, die Sammlung der wichtigsten Heiligenlegenden des Mittelalters, erzählt im Abschnitt über die Geburt Mariens, dass ihre Mutter Anna – jeweils aufgrund des Todes des Gatten – dreimal verheiratet gewesen sei und jedem der Männer eine Maria geboren habe: so auch dem Joachim in unbefleckter, das heißt von der Erbsünde freier Empfängnis Maria, die Mutter Jesu.8 Die beiden anderen Marien wurden Mütter verschiedener Apostel Jesu, so dass am Ende die zahlreichen Altäre der Sippe der Anna eine Fülle wichtiger biblischer Personen darstellten – und zugleich in entsprechendem Interieur die bürgerliche Drei-Generationen-Familie repräsentierten. Dass darüber hinaus die Bergleute ein besonderes Verhältnis zur heiligen Anna entwickelten, hatte mit der Liturgie ihres Heiligenfestes am 26. Juli zu tun. Als Evangelium wurde hier Mt 13,44–52 verlesen, worin es zu Beginn heißt: „Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker“. Dieses Bild konnten die Bergleute gut auf die Realität ihrer Arbeit beziehen.9 Dennoch wäre es kurzschlüssig, Luthers Worte schnell auf eine entsprechende Prägung seines Elternhauses zu beziehen: In der Mansfeldischen Region war der Annenkult während seiner Kindheit noch nicht heimisch10 und gewiss nicht auf den Bergbau bezogen,11 sicher können wir von einer Kenntnis des Annenkultes erst in seiner Eisenacher Zeit ausgehen,12 im Erfurter Kloster, also nach dem fraglichen Ereignis, scheint er dann regelmäßig Messen für Anna gelesen zu haben.13

Warum sich der junge Student der Rechte also in der Not ausgerechnet an die heilige Anna gewandt haben soll, scheint keineswegs so selbstverständlich zu klären zu sein, wie es auf den ersten Anschein aussehen mag. Gewiss war sie nicht die einzige Heilige, die in einer solchen Situation in Frage kam. Dies wird insbesondere deutlich, wenn man den Bericht ansieht, aus dem hervorgeht, dass Luder in diesem Jahr 1505 keineswegs zum ersten Mal in Todesgefahr war. In einer Tischrede erzählte er am 30. November 1531 von seiner als junger Mann erfahrenen schweren Beinverletzung,14 und seinerzeit rief er in seiner Not: „O Maria, hilff!“15 Die Heilige, die vor dem Tod retten sollte, konnte also bei unterschiedlichen Gelegenheiten jeweils eine andere sein, sei es im tatsächlichen Geschehen, sei es auch in der rückschauenden Erinnerung.

Nun gibt es tatsächlich eine Fülle von Gründen dafür, dass jüngst von Angelika Dörfler-Dierken entschieden und mit guten Gründen in Zweifel gezogen wurde, ob Luder sich an jenem Julitag des Jahres 1505 tatsächlich an die Mutter Mariens gewandt hat.16 Die gewichtigsten Bedenken ergeben sich aus der Tatsache, dass Luther zum ersten Mal im Jahre 1539 in Verbindung mit seinem Klostereintritt die heilige Anna erwähnt, mehr als drei Jahrzehnte nach dem tatsächlichen Geschehen. Das fällt zumindest auf,17 wenn man bedenkt, dass er über die Jahre hinweg mit Auskünften über jenes Ereignis nicht gespart hat, nur fehlte eben stets der Hinweis auf die heilige Anna. Und dieser bietet nun bei seiner ersten Erwähnung 1539 gleich die Gelegenheit für eine gelehrte theologische Assoziation: Gott habe diesen Ausruf hebräisch verstanden, „sub gratia“.18 Tatsächlich verweist der Name Anna, leitet man ihn aus der hebräischen Wurzel cnn ab, auf die gratia, die Gnade, eines der Leitworte von Luthers späterer reformatorischer Theologie. Der Ruf an Anna also hat nach Luther durchaus einen Sinn, der sich freilich erst in der Rückschau erschließt: Luder hat sich schon seinerzeit an die göttliche Gnade gewandt und wurde von Gott gnädig behütet.

Aber eben dieser Zusammenhang aus später und zugleich theologisch so sinnvoller Erläuterung lässt das Geschilderte in Zweifel ziehen. Handelt es sich hier nicht doch eher um eine Art biographische Rekonstruktion?19 Auch andere Äußerungen Luthers zu späteren Etappen seines Lebens lassen diese Frage immer wieder aufkommen, ob der Reformator, wenn er von seinem Leben erzählt, nicht gerade deswegen, weil dieses Leben ihm immer schon göttlich geführtes und gedeutetes Leben ist, dazu neigt, Ereignisse allzu sinnvoll darzustellen, ihnen einen Sinn nicht nur in einer der reinen Faktenebene sekundär aufgesetzten Deutungsebene zuzumessen, sondern diesen Sinn schon in die Erzählung einfließen zu lassen. Schon diese frühe Station seines Lebens lässt diese Fragen aufkommen, und bis auf weiteres wird man der heiligen Anna wohl mit nicht allzu großer Sicherheit eine wichtige Rolle im Leben des jungen Luder zumessen können.

Und doch geschah nicht nichts an jenem 2. Juli. Schon früh gibt es Hinweise auf das Geschehen. Dabei sollte man die ohnehin nur indirekt überlieferte Aussage seines klösterlichen Mitbruders Johannes Natin (ca. 1450–1529), der Luder „als eyn andern Paulum“ pries,20 nicht allzu sehr belasten. Sie ist spät, erst 1530, bezeugt und im Kern typologisch: Der Klostereintritt wurde mittelalterlich generell als conversio verstanden, als eine Bekehrung vom weltlichen zum geistlichen Leben, so dass Paulus als Figur zur Deutung dieses Schrittes nahe lag. Typologisch steckt diese Bekehrung des Apostels auch hinter dem Bericht des oben erwähnten Crotus Rubianus, der am 16. Oktober 1519 in einem Brief an Luther Rückschau auf die gemeinsame Bursenzeit hielt und bedauernd an dessen Fortgang aus der Burse erinnert.21 Dies sei „non sine numine divino“, also nicht ohne Gottes Willen erfolgt, und zwar durch einen himmlischen Blitzschlag („fulmen“). Crotus Rubianus war immerhin direkter Zeuge der unmittelbaren Folgen des Geschehens, erlebte also den plötzlichen Entschluss Luders zu einer Lebenswende. Auch wenn man Anna aus dem Szenario streichen muss, den Blitzschlag und Luders unmittelbar folgenden Entschluss, in das Kloster zu gehen, dürfte es gegeben haben.22 Wenig später berichtet auch Luther selbst davon, in eben dem Widmungsbrief an den Vater zu seiner Schrift „De votis monasticis“, dem wir auch die Information über die elterlichen Heiratspläne verdanken.23 Er erinnert sich an ein Gespräch mit dem Vater, das am Tag nach seiner Primiz, seiner ersten Messfeier, stattgefunden haben dürfte24:

„Du sprachst schon wieder besänftigt mit mir. Da versicherte ich dir, dass ich vom Himmel durch Schrecken gerufen, nicht etwa freiwillig oder auf eigenen Wunsch Mönch geworden sei. Noch viel weniger wurde ich es um des Bauches willen, sondern von Schrecken und der Furcht vor einem plötzlichen Tode umwallt legte ich ein gezwungenes und erdrungenes Gelübde ab.“25

Dieser Bericht von einem frühen Gespräch ist in mancher Hinsicht bemerkenswert. Zum einen bestätigt es, niedergeschrieben 1521, dass es ein äußeres Ereignis war, das Luder zum Klostereintritt bewog. Gemeinsam mit dem Bericht des Crotus Rubianus und den späteren Erzählungen besteht kaum Grund zum Zweifel, dass es sich hier um ein Gewitter und jenen furchtbaren, erschreckenden Blitzschlag handelte. Aber Luther gibt auch Auskunft, was eigentlich daran das Erschreckende war: nicht der Tod an sich, mit dessen Nähe ein mittelalterlicher Mensch zu leben gelernt hatte, sondern der plötzliche Tod. Die Seelsorge des späten Mittelalters hatte sich große Mühe gegeben, den Menschen auf den Tod vorzubereiten. Eine Fülle von Texten des ausgehenden Mittelalters gehört in die Gattung der „ars moriendi“. Diese Schriften von der Sterbenskunst sollten der Bereitung zu einem seligen Sterben dienen. Ihr Hauptanliegen war es, dass der Mensch dem Tod, der letztlich die Begegnung mit Gott und dessen Urteil über den Lebensweg des Menschen mit sich brachte, vorbereitet entgegentrat, durch rechtes Handeln, Meditieren und Beten. Ein plötzlicher Tod bedeutete demgegenüber unbereitetes Sterben, den Fortfall der Möglichkeit, sich und dem Priester noch einmal Rechenschaft über das eigene Leben abzugeben und abschließend die Sterbesakramente zu erhalten. Das war es, was Luder mit Anfang zwanzig fürchtete und das ihn in ein Kloster trieb.

Es war, auch dies geht aus dem Schreiben an den Vater hervor, tatsächlich ein Gelübde, das er ablegte, der heiligen Anna oder Gott selbst gegenüber – dies muss offen bleiben. Aber eben ein Gelübde, das offenbar die Errettung aus dem Gewitter mit dem Weg in das Kloster verband. Es war, auch dies benennt Martin Luther ausdrücklich, ein „gezwungenes und erdrungenes Gelübde“26 und als solches, das musste ihm bewusst sein, nicht bindend. Das mittelalterliche Kirchenrecht wusste sehr wohl zwischen einem aus freiem Entschluss abgelegten Gelübde und einem in der Not herausgepressten Gelübde zu unterscheiden, und nur das erste konnte dauerhaft bindend sein.27 Martin Luder hätte, nachdem er den 2. Juli 1505 überlebt hatte, Gott seinen Dank abstatten können, ohne zur Erfüllung des Gelübdes verpflichtet zu sein.

Dass er genau dies nicht tat, das ist die eigentliche Nachricht von Stotternheim. Nur von hier aus erschließt sich das komplexe Geflecht jener Tage, die man sich noch einmal verdichtet vor Augen stellen sollte: Ein junger Mann reist offenbar aus konkretem Anlass zu seinen Eltern. Es gibt Konflikte, die, so scheint es, den gesamten Lebensentwurf in Frage stellen: Studienpläne, Heiratspläne. Auf der Heimreise gerät er in Not und gelobt in dieser Not Gott oder seinen Heiligen einen Lebensweg, der jedenfalls den Wünschen des Vaters – und aller Wahrscheinlichkeit auch der in diesem Falle als Akteurin kaum in den Blick rückenden Mutter – diametral entgegensteht. Er könnte dieses Gelübde widerrufen und tut es nicht. Eben hierin liegt wohl der Schlüssel zum Geschehen. Das Gelübde stellt für Luder einen idealen Ausweg aus der schwierigen Situation dar, in die ihn die Auseinandersetzung mit dem Vater gebracht hatte. Wenn tatsächlich, wie oben dargelegt, manches dafür spricht, dass der Vater von Plänen des Sohnes, Mönch zu werden, wusste, wollte er ihn doch durch Heirat „fesseln“, so wäre nun eben diese vom Vater problematisierte Überlegung durch das Gelübde plötzlich auf eine ganz neue Entscheidungsstufe gestellt. Der von Crotus Rubianus angesprochene göttliche Wille, ja der Zwang, von dem Luther selbst spricht, sie waren nun leitend, nicht die freie Entscheidung des Sohnes selbst – nun kann Luder, der aller Wahrscheinlichkeit nach schon vor dem Ereignis von Stotternheim den Wunsch hegte, Mönch zu werden, tatsächlich besten Gewissens erklären, dass der Klostereintritt nicht freiwillig erfolgt sei, vielmehr nach Gottes Willen erfolgte. An dieser Selbststilisierung hat Luther dann später noch weitergearbeitet. 1531 erklärte er gar in einer den nachzeichenbaren Konflikten mit dem Vater ganz und gar entgegenstehenden Akzentuierung: „Ich bin nicht gern ein munch worden“28. Der Vater, der die Entscheidung anfocht, stand nun nicht mehr dem Willen des Sohnes gegenüber, sondern dem Willen Gottes. Das aber galt nur dann und so lange, wie das Gelübde als bindend empfunden wurde und tatsächlich Gottes Willen darin gesehen wurde.

Dass der Vater auch hier nicht restlos überzeugt war, macht seine Reaktion deutlich, von der wiederum Martin berichtet: „Möchte es nur nicht eine Täuschung und ein Blendwerk gewesen sein“, soll er zu jener Stotternheimer Berufung gesagt haben,29 sogar auf die Möglichkeit einer Verblendung durch den Teufel verwiesen haben,30 ein Satz, der voraussetzt, dass die göttliche Berufung mit ihren Folgen durchaus akzeptiert wurde, ihre Tatsächlichkeit aber in den Augen des Vaters Zweifeln unterlag. Die Absicherung in Gottes Willen, die Martins Entscheidung für das Klosterleben erfahren hatte, funktionierte also nur begrenzt, aber sie reichte aus, um seine eigene Lebenswende zu motivieren. Für ihn zumindest stand der göttliche Wille offenbar fest – auch wenn die Rückschau feststellen kann, dass dieser göttliche Wille möglicherweise allzu gut zu seinem vorherigen eigenen menschlichen Willen passte.

Vor diesem Hintergrund wird man auch die Plötzlichkeit der Geschehnisse von Stotternheim nicht überschätzen dürften: Hier verdichtete sich momenthaft eine Entwicklung, die sich offenbar beim jungen Martin Luder schon länger abgezeichnet hatte, hier fand eine lang angelegte Krise ihre zunächst befreiende Lösung. Der Weg ging ins Kloster.

2. Bei den Augustiner-Eremiten

Welche Gründe Luder bewogen, unter den zahlreichen in Frage kommenden Klöstern das Augustinerkloster auszusuchen,31 ist nicht sicher zu sagen, zumal nach dem oben Ausgeführten Anna und mit ihr die besondere Pflege der Annenfrömmigkeit, insbesondere durch die 1502 gegründete Annenbruderschaft, wohl ausscheiden muss.32 Die Nähe zur Georgenburse dürfte hierbei eine Rolle gespielt haben, aber wichtiger war wohl die Tatsache, dass es sich hier um einen Orden handelte, der sich in der Region, in der Luder lebte, besonderer Beliebtheit und Anerkennung erfreute. Die sächsischen Landesherren hatten ihn nachhaltig gefördert,33 und dies strahlte auch auf das zu Mainz gehörige Erfurt aus. Zudem gehörte das hiesige Kloster zur strengen Observanz. Der Orden der Augustiner-Eremiten, der sich Mitte des 13. Jahrhunderts gebildet hatte, zählte zur Gruppe der Bettelorden, der Mendikanten.34 Im Unterschied zum traditionellen kontemplativen Mönchtum hatte die Bewegung der Bettelorden oder Mendikanten bei Franz von Assisi ein Selbstverständnis entwickelt, das bewusst nicht-mönchisch war, insofern weniger der asketische Rückzug in die Einöde bestimmend war als die Hinwendung zur zumal städtischen Bevölkerung. Ausdrücklich sprach Franz von einer fraternitas, einer Bruderschaft, im Unterschied zu einer Gemeinschaft von Mönchen. Diese Differenzierung, die das heutige Ordensleben und die heutige Forschung wieder stark hervorhebt, war zu Luders Zeiten freilich verwischt. Er selbst bezeichnet sich in seiner Existenz als Mitglied der Augustiner-Eremiten stets als Mönch und beschreibt in der Rückschau den Gang in den Orden – nach den Lehren der seinerzeitigen Theologen – sogar als Weg in die Einöde.35 Diesem Selbstverständnis folgend, werden im Folgenden auch die Begriffe „Mönch“ und „monastisch“ hierfür verwendet.

Die Augustiner-Eremiten teilten das typische Schicksal der Bettelordensbewegung im ausgehenden Mittelalter. Die Befolgung der Regeln wies im Laufe des späten Mittelalters nämlich nicht immer die Strenge auf, die strenger asketisch orientierte Mönche sich wünschten. So kam es zur Bildung von Reformklöstern strenger Observanz, die sich schließlich auch zu eigenen Kongregationen zusammenschlossen und sich so aus der Gruppe der konventualen Klöster herauslösten.36 Diese Bewegung war insbesondere von dem Generalvikar der Reformklöster, Andreas Proles, gefördert worden, dessen Amt – er hatte es seit 1461 inne – 1503, also kurz vor Luders Klostereintritt, an Johannes von Staupitz übergegangen war.

Staupitz sollte für Luders Entwicklung als Beichtvater und älterer Ratgeber in persönlichen und theologischen Fragen noch eine ganz entscheidende Bedeutung gewinnen (s.u. Kapitel III. 2.), zunächst aber trat er in sein Leben als Ordensoberer.37 Staupitz war 1502 von seinem Jugendfreund, dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen, zur Mithilfe beim Aufbau der neuen Landesuniversität nach Wittenberg berufen worden und hatte dort die theologische Professur inne, die später Luder übernehmen sollte, und war in dieser Funktion zum Generalvikar der Augustinerobservanz und damit zum Oberen von 30 Klöstern gewählt worden. In dieser Funktion hatte er von Wittenberg aus auch mit dem Erfurter Kloster zu tun.

Dieses zeichnete sich nicht nur durch eine besonderes strenge Observanz aus, sondern auch durch herausragende Theologie,38 die an der Grenze zwischen klösterlichem und bürgerlichem Leben verortet war und mit einem treffenden Ausdruck von Berndt Hamm als „Frömmigkeitstheologie“ bezeichnet wird.39 Ihr wichtigster Vertreter in Erfurt war Johannes von Paltz, der das Bemühen um eine Sicherung der Gläubigen in ihren Nöten mit einer strengen Kirchlichkeit verband. Nur kurz nach dem Klostereintritt Luders, in der zweiten Jahreshälfte 1505, verließ er selbst das Kloster und ging nach Mülheim, wo er bereits seit 1493 mit dem Neuaufbau eines Konventes beschäftigt war.40 Aus seinen frömmigkeitstheologischen Schriften gewinnt man gleichwohl einen authentischeren Einblick in die Mentalität der Mönche im Erfurter Schwarzen Kloster und in die Deutung des Klosterlebens durch die Mönche als durch die späteren, durch reformatorische Theologie überformten Rückblicke Luthers. Johannes von Paltz beschrieb das Leben im Kloster als eine via securior: Gerade weil der Mensch selbst schwach und zur Sünde geneigt war, konnte im Kloster ein Weg beschritten werden, der den frommen Mönch zur Gnade führte – und dies auch noch leichter als außerhalb des Klosters, weil, wie Paltz ausführte, etwa sexuelle Enthaltsamkeit leichter auszuhalten sei, wenn man sich ganz enthalte, als wenn man sich nur mäßigen wolle.41

Was immer Luder also zur Wahl des Klosters bewegt haben mochte: Es war eine gute Wahl, die er getroffen hatte. Die Umsetzung seiner Entscheidung nahm nicht viel Zeit in Anspruch. Am 16. Juli lud er einige Freunde zum Abschied zu sich ein,42 und am folgenden Tag, dem Tag des heiligen Alexius,43 klopfte er an die Klosterpforte. In der im Orden vorgeschriebenen Weise musste er zunächst mehrere Monate als Gast des Klosters leben, bis sein Entschluss als gereift akzeptiert werden konnte.44 Die erste Zeit im Kloster war ganz vom Novizenmeister Johann Grevenstein45 bestimmt, der Martin Luder in das Klosterleben einführte. Es fällt auf, dass Luther noch in der Rückschau des Jahres 1532 von ihm erklärt, er sei unter der „verdammten Kutte“ ein wahrer Christ gewesen46 – einer der wenigen Momente, in denen Luther auch im Nachhinein seinem klösterlichen Leben und Umfeld noch Positives abzugewinnen versteht, obwohl die Hauptaufgabe eben dieses Novizenmeisters ja die Einführung in die monastische Existenz und den Klosteralltag war.

Der Novizenmeister mag eine gewisse Sicherheit gegeben haben in einer Zeit, in der auch der Konflikt mit dem Vater noch nicht abgeschlossen war, der zunächst nicht bereit war, den Entschluss seines Sohnes zu akzeptieren. In welchem Maße er darin ein Scheitern der in den Sohn gesetzten Hoffnungen sah, zeigt seine spontane Reaktion: Er schrieb Luder einen zornigen Brief, dessen wichtigste Botschaft wohl die war, dass er von der vornehmen Anrede „Ir“, die er gewählt hatte, seit der Sohn Magister geworden war, wieder zum einfachen „Du“ zurückkehrte.47 Der Sohn war weit zurückgefallen, der erreichte Aufstieg gegenüber dem Kleinunternehmer mit bäuerlichem Hintergrund war zunichte gemacht. Es scheint, dass einerseits die gute Zurede anderer,48 andererseits wohl auch Schicksalsschläge ihn nach und nach bewegt haben, sich für den Weg des Sohnes zu öffnen. Luther berichtet später, zwei seiner Brüder seien damals gestorben und der Vater habe auch seinen Tod gefürchtet, daraufhin habe der Vater seine Einwilligung in das Ordensleben gegeben.49

So konnte Luder seinen Weg ins Kloster weiter gehen. Nach Ende der Prüfungszeit legte er dann die Profess ab. Bedenkt man, wie oft Luthers Weg mit seinen Worten als Suche nach einem „gnädigen Gott“ beschrieben wurde,50 so fallen die Formulierungen dieser Professfeier auf. Der junge Novize wurde gefragt, was er begehre, und hatte zu antworten: „Gottes und Eure Barmherzigkeit“.51 Der Weg ins Kloster war schon Teil des Weges zu dem barmherzigen Gott, dies war die eigentliche Motivation. Und so hat Luder den Weg in das Kloster wohl auch empfunden. Noch in der Rückschau dringt durch, dass jedenfalls das erste Jahr eine spirituelle Beruhigung mit sich brachte. Der Satan war hiernach im ersten Jahr des Priesteramtes und des Mönchtums ganz ruhig.52 Und auch in den folgenden Jahren seines Mönchslebens dringt aus seinen Äußerungen eine hohe innere Bejahung des monastischen Lebens durch. In sehr ruhigem Ton geht er 1515/6 auf die Frage ein, aus welchen Gründen man Mönch werden solle, und betont, das Sprichwort „desperatio facit monachum“, „Verzweiflung macht einen Mönch“, sei in gewisser Weise richtig – gedacht ist wohl daran, dass es in vielen Fällen faktisch zutreffe –, tatsächlich aber mache Verzweiflung eben gerade keinen Mönch, sondern einen Teufel.53 Tatsächlich müsse die Entscheidung für das Mönchtum aus der Liebe, caritas, hervorgehen.54 Es wäre