Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

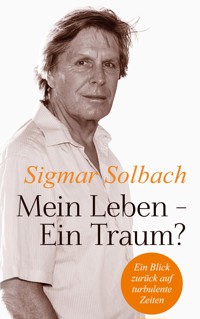

Erleben Sie die inspirierende Lebensgeschichte von Sigmar Solbach – ein Abenteuer voller Höhen und Tiefen. Eine schwere Kindheit und Jugend mit lebensbedrohlicher Krankheit, berufliche Erfolge und bittere Niederlagen bis hin zu gescheiterten Beziehungen prägen die Geschichte des deutschen Autors und Synchronsprechers. Er erzählt von außergewöhnlichen Abenteuern zu Wasser und zu Land, von seiner spirituellen Suche und schließlich von dem großen Glück, der Frau begegnet zu sein, mit der er bis heute glücklich sein Leben teilt. Gewidmet hat der Schauspieler sein Buch den vielen Menschen, die ihm über mehr als fünf Jahrzehnte die Treue gehalten haben.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 232

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Ich möchte dieses Buch meinem Publikum widmen, das mir über so viele Jahre hinweg die Treue gehalten hat.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Prolog

Die Magie des Gänseblümchens

Frühe Kindheit in Salzburg

Zurück in meine Geburtsstadt

Onkel Werner und die übrige Verwandtschaft

Ich will Schauspieler werden

Eine schwere Krankheit

Zurück im Leben

Der Stiefvater

Der Geist ist willig…

Die leidige Schule in Olpe

Ein nagender Zweifel

Die innere Stimme

Ich fasse einen Plan – zunächst vergeblich

Erstes großes Abenteuer

Frühlingserwachen

Im Internat

Ein schwerer Weg

Zurück im Internat und erste Segelerfahrung

Der Deal mit meinem Vater

Ein Studium vor dem Studium

Auf der Schauspielschule

Eine riskante Affäre

Endspurt in der Schauspielschule

Eine wichtige Lektion

Erste Schritte als richtiger Schauspieler

Oberhausen

Jetzt werde ich auch noch Ehemann

Ein wichtiges Telegramm

Der Pausenschock

Ein Fachvertrag in Augsburg

Ich bekomme eine Agentin

Zum ersten Mal in Bad Hersfeld – aber gegen Tiere hast du keine Chance

Ein Anruf mit weitreichenden Konsequenzen

Erste Schritte in eine neue Welt

Jeder Erfolg hat seinen Preis

Der erlösende Anruf

Es gibt kein Zurück

Beim Zahnarzt – und das freiwillig

Ich lerne reiten – und wie

Werde ich das alles schaffen – Versagensängste

Der erste Drehtag

Die Kamera liebt mich – und ich genieße das Drehen

Zurück in Augsburg – hier bleibe ich nicht

In Bonn – mit einem besonderen Vertrag

Das schwarze Loch

Zum ersten Mal im Fernsehen

Ein Straßenfeger

Alles hat zwei Seiten

In München

München-Berlin und zurück

Was mich in Schweden erwarten sollte

Eine Ehe zerbricht

»Die Geheimnisse von Paris«

Zwischen Klinik und Drehort

Mein neues Leben als Junggeselle

Die Arbeit im Dunkeln

Mir fehlt das Theater

Boulevardtheater

Staats-und Stadttheater

Der ›Diener‹ in Berlin

Tourneetheater

Wieder in Bad Hersfeld

Das Traumschiff

Der Tod von Fritz Umgelter

Mehr vom Traumschiff

Warum war ich nicht Traumschiffkapitän

Theater des Westens – »Irma la Douce«

»Es gibt noch Haselnusssträucher« mit Heinz Rühmann

Zum letzten Mal in Bad Hersfeld

Ich bin kein Revoluzzer

Erste Erfahrungen mit einem sogenannten Dickschiff

Ich werde seekrank – muss das denn sein

Der Weltbürger

Was soll ich jetzt machen – ich könnte ja mal studieren

»Das Erbe der Guldenburgs«

Ein Ritterschlag

Einweihung in das Mysterium Hamlet

Die Suche nach Varuna – Vom Traum zum eigenen Schiff

Hamlet

Eine Begegnung fürs Leben

Hinter den Kulissen: Zwischen Spiel und Realität

Eine unerfreuliche Affäre

Ich treffe meinen spirituellen Lehrer

Varuna

Ist Segeln gefährlicher als mein Beruf?

Ich soll »Dr. Stefan Frank« werden – oder doch nur fast?

Jetzt werde ich es tatsächlich – wenn auch zunächst skeptisch

Zeitenwende

Nach Irrungen und Wirrungen endlich privat gelandet

»Ziemlich beste Freunde«

Ich spiele »Georg Friedrich Händel« und mache einen furchtbaren Fehler

Faszination Atlantik

Tue Gutes – und sprich darüber

Was bleibt?

Wenn Bilder erzählen…

Filmografie

Theater/Auswahl

Danksagung

Vita

Vorwort

Ein solches Buch zu schreiben ist kein leichtes Unterfangen. Darum habe ich lange gezögert, mich einer solchen Herausforderung zu stellen.

Ein ganzes Leben mit all seinen Facetten, mit allem Auf und Ab, all den vielen Begegnungen mit angenehmen, aber oft auch unangenehmen Zeitgenossen in einem Buch zusammenzufassen, ist schlicht unmöglich.

Es ist wie ein Blick durchs Schlüsselloch, der nur einen bestimmten Teil im Nebenzimmer freigibt, wobei der Rest des Raumes ein Geheimnis bleibt.

Darum bitte ich um Nachsicht, wenn Sie vielleicht das eine oder andere vermissen, aber auch, wenn jemand sich nicht so gewürdigt sieht, wie er oder sie es möglicherweise verdient hätte.

Ich habe mich bemüht, das aufzuschreiben, was mir wichtig war, ohne alles zu sehr auszubreiten und durch Langatmigkeit unter Umständen Ihre Aufmerksamkeit zu verlieren.

Und so lade ich Sie ein zu einem kleinen Einblick in mein aufregendes Leben – ein Leben ohne Netz und doppelten Boden.

Prolog

Meine Mutter wurde einmal von einer Bekannten gefragt: »Was, Sie wohnen immer noch in einer Mietwohnung, wo Ihr Sohn doch ein berühmter Schauspieler ist?«

Manche Menschen glauben tatsächlich, prominent zu sein, bedeute ein Leben ausschließlich auf der Sonnenseite des Lebens. In Wahrheit aber steht man genauso oft im Schatten wie alle anderen auch und kann nur hoffen, dass die Sonne bald wieder scheint.

Ein Erfolg ist keine Garantie, dass es beim nächsten Schritt auch wieder klappt. So ist das Leben als Schauspieler geprägt von einem permanenten Gefühl der Unsicherheit und je höher man klettert auf der Karriereleiter, umso dünner wird die Luft. Und kein Netz, kein doppelter Boden fängt einen auf, wenn man fällt.

Trotzdem träumen viele Jugendliche von einer Karriere als sogenannter Star. Aber ist es wirklich ein Traum?!

Auf diese Frage bezieht sich der Titel dieses Buches.

Einerseits.

Andererseits sagte schon der griechische Philosoph Platon: »Vielleicht ist das, was wir Leben nennen, ein Traum und das, was wir Traum nennen, das Leben.«

Der spanische Dichter Calderon betitelte im siebzehnten Jahrhundert eines seiner Dramen mit »Das Leben ist ein Traum«.

Und östliche Weisheitslehren wie der Buddhismus sagen, das Leben sei wie ein Traum und der Tod wie ein Erwachen daraus.

Ich kann diese Frage natürlich nicht beantworten, aber ich bin davon überzeugt, ein bisschen mehr Gelassenheit und die Erkenntnis, dass wir nicht der Nabel der Welt sind, würde uns allen guttun.

Wie dem auch sei, ob Traum oder nicht:

Das Leben ist schön und lebenswert.

Die Magie des Gänseblümchens

Norma Stone, alias Eleanor Steingruber, eine gefeierte und umschwärmte Tänzerin am Gärtnerplatztheater in München, saß, wie üblich nach einer Vorstellung, mit ihren Kollegen in der Theaterklause, umlagert von Verehrern mit üppigen Blumenbouquets.

Norma kannte das und war nicht sonderlich beeindruckt. Das änderte sich schlagartig, als sich ein Mann nach vorne drängte, ihr ein einziges Gänseblümchen überreichte, sich umdrehte und wortlos verschwand.

War das nun eine unverschämte Frechheit oder der zwar freche, aber überaus charmante Versuch, auf sich aufmerksam zu machen? Wie auch immer, die beiden wurden ein Paar, und ich verdanke diesem Gänseblümchen zum Teil wohl meine Existenz.

Das Theater wurde ausgebombt, die beiden heirateten und aus Norma Stone wurde Eleanor Solbach, geb. Steingruber, die mit ihrem Mann Werner aus den Wirrnissen der letzten Kriegstage zu seinen Verwandten nach Rothemühle bei Olpe zog.

Ein Ehepaar blieben sie allerdings nicht mehr lange. Zu unterschiedlich waren wohl die Vorstellungen vom gemeinsamen Leben.

Erinnerungen an diese Zeit habe ich keine, aber bis heute halte ich ein eigenartiges Stofftier in Ehren, dass meine Mutter mir aus Kleiderresten, Watte und Knöpfen gebastelt hat. Es heißt Petzi, ist aber nicht eigentlich ein Bär, vielmehr ist es mit seinen langen Schlappohren ein Hase. Fast bis ins Erwachsenenalter teilte Petzi mit mir das Bett und hatte immer ein offenes Ohr für meine vielen Kümmernisse, die mich noch erwarten würden.

Frühe Kindheit in Salzburg

Ich war gerade drei Jahre alt, als die Scheidung meiner Eltern nicht nur eine Ehe, sondern auch meine Zeit in Rothemühle beendete.

Meine Mutter zog mit mir zu ihren Eltern nach Salzburg, lernte einen anderen Mann kennen, heiratete ihn und so hatte ich wieder eine richtige Familie. Eine Illusion, wie sich Jahre später herausstellen sollte.

Ich fühlte mich wohl in dem Haus mit dem großen Garten, in dem man herrlich Verstecken spielen konnte. Gerne erinnere ich mich an Ausflüge in die nahe Glasenbachklamm und an gemeinsame Radtouren mit meinen Eltern und Großeltern. Aber ich erinnere mich auch an erste Anzeichen von Renitenz. Oder war es ein Versuch von Selbstbehauptung? Ich fühlte mich oft ungerecht behandelt und rettete mich dann auf den Balkon mit herzerweichenden Hilferufen an meine Oma, die, wie ich glaubte, in Rufnähe wohnte: »Hhoooooma, hilf mir!«

Es waren aber einige Kilometer.

Auch wenn meine Oma mich ganz sicher geliebt hat, war ich manchmal richtig garstig zu ihr. Ich weiß nicht mehr warum, aber eines Tages sagte ich zu ihr, ich wolle dem Krampus sagen, er solle sie in einen Sack stecken und in der Salzach versenken.

Weit davon entfernt, mir gram zu sein, vermutete sie, ich würde nur nachplappern, wie meine Eltern hinter ihrem Rücken über sie sprechen würden. Sie zog sich beleidigt ins Bett zurück und wechselte tagelang kein Wort mehr mit meiner Mutter.

Das dicke Ende für mich kam wenige Wochen später.

Es war der 6. Dezember und der Nikolaus ging, begleitet vom Krampus, von Haus zu Haus. Schon von Weitem hörte man das schreckliche Rasseln seiner Ketten. Ich litt Todesangst, hatte mir meine Mutter doch aufgetragen, ich solle dem Krampus sagen, was ich meiner Oma von ihm gewünscht hatte.

Unter lautem Gepolter kam das ungleiche Paar in unsere Wohnung. Ich versteckte mich unter dem Sofa. Unter höhnischem Gelächter und furchteinflößendem Kettengerassel zerrte die Gestalt mit den Hörnern, dem rotem Gesicht, dem Zottelpelz und dem Klumpfuß mich hervor, packte mich am Kragen und fragte drohend: »Was soll ich mit deiner Großmutter machen, du Bürscherl?«

Unfähig zu einer Antwort zuckte ich mit den Schultern. Wie konnte er das nur wissen? Ohne langes Federlesen wurde ich umgedreht und schon tanzte die Rute auf meinem Rücken. Pflichtschuldig versprach ich, immer artig zu sein und nach diesem Erlebnis nahm ich mir das auch tatsächlich vor.

Meine Eltern hatten es bestimmt nicht immer leicht mit mir. Wenn ich nicht bekam, was ich wollte, konnte ich sehr trotzig werden.

Einmal wollte ich meine Mutter beim Einkaufen durch Brüllen dazu zwingen, mir eine Süßigkeit mit einem, wie ich fand, wunderschönen Ring zu kaufen.

Natürlich ohne Erfolg, das sei nur was für Mädchen.

Überhaupt kein Argument für mich. Ich brüllte weiter. Meine Mutter packte mich, setzte mich in den Kindersitz auf ihrem Fahrrad und fuhr los.

Ich war so außer mir ob dieses Unrechts, dass ich mich vom fahrenden Fahrrad in den Straßengraben stürzte. Unbeeindruckt fuhr meine Mutter weiter. Sie wollte ein Exempel statuieren. An der nächsten Ecke blieb sie stehen, überzeugt, dass ich meine Aktion abbrechen und reumütig in ihre Arme laufen würde.

Da hatte sie sich gewaltig getäuscht.

Ich brüllte so laut weiter, bis andere Frauen auf mich aufmerksam wurden und das arme Kind bedauerten, dass eine solche Rabenmutter hatte, die sich nicht um es kümmerte.

Meine Mutter war inzwischen zurückgekommen, musste die Schimpftiraden über die böse Mutter mit anhören und brauchte viel Mut, sich als diese auszugeben. Ich bekam meinen Ring und zu Hause eine Tracht Prügel.

Alles in allem aber war es eine glückliche Zeit für mich. Ich hatte meine Großeltern, die mich liebten und verwöhnten, meine Mutter, die zwar streng, aber sehr liebevoll war und einen Stiefvater, der mich, wie es schien, als sein Kind betrachtete.

Eines Tages begann meine Mutter, gemeinsam mit mir englische Vokabeln zu pauken. Mein Stiefvater sollte nämlich in Johannesburg/Südafrika als Diplom-Ingenieur die Zweigstelle einer Firma aus Rothemühle, in der mein Vater bis zur Scheidung gearbeitet hatte und zu der meine Mutter noch immer einen guten Draht hatte, aufbauen. Allerdings wurde dann doch nichts daraus.

Wie anders hätte sich mein Leben entwickelt, wäre ich in Südafrika aufgewachsen!

Aber mir war wohl ein anderer Weg vorgegeben – und mit dem Wissen von heute bin ich froh darüber.

Meine Mutter ließ weiter ihre Beziehung zur Frau des Firmeneigentümers in Rothemühle spielen, und so kam es, dass mein Stiefvater die freigewordene Stelle meines leiblichen Vaters antreten konnte.

Statt nach Johannesburg zogen wir also in meiner Geburtsstadt Olpe.

Zurück in meine Geburtsstadt

Mit einer riesigen Schultüte wurde ich eingeschult.

Kurze Zeit vorher war mir lapidar mitgeteilt worden, dass ich ein Geschwisterchen bekommen würde. Ich bin aus allen Wolken gefallen.

Meine Mutter verschwand für ein paar Tage im Krankenhaus und kam mit meinem Bruder Reinhard wieder zurück. Klar war ich stolz auf ihn, obwohl ich mit dem kleinen Bündel nicht wirklich viel anfangen konnte.

Aber leider änderte sich mein Leben in der Familie im Laufe der Zeit immer mehr. Mein Stiefvater war so vernarrt in sein eigenes Kind, das ich immer mehr zu einem richtigen Stiefkind wurde.

In der Schule machte mich mein Lehrer rasch zu einem Vorzeigeobjekt für andere Kinder. Allerdings nur in einem einzigen Punkt. Bereits nach wenigen Wochen war ich in der Lage, das Märchen »Der süße Brei» fehlerfrei vorzulesen und wurde in die anderen Klassen geschickt, um es auch da vorzutragen. Das blieb dann aber auch die einzige herausragende Leistung für die nächsten Jahre.

Viel lieber als zu lernen, tobte ich mit anderen Kindern herum, vor allem spielte ich begeistert Fußball.

Als Deutschland 1954 Weltmeister wurde, stand mein erster Berufswunsch fest: Tormann in der Nationalmannschaft.

Was ich erst viel später erfahren sollte, war die Tatsache, dass genau an diesem Tag des Triumphs ein kleines Mädchen geboren wurde, dass einmal meine große Liebe und zweite Ehefrau werden sollte.

Die Schule blieb mir eine lästige Pflicht, eine unliebsame Unterbrechung meiner vielen Aktivitäten mit meinen Freunden in den Wäldern, Feldern und Wiesen rund um Olpe.

Ein Höhepunkt in jedem Jahr war der Karneval. Für mich allerdings ergab sich regelmäßig ein Problem. Alle Kinder waren entweder Cowboy oder Indianer – nur ich nicht. Meine Eltern waren strikt gegen dieses ›Krieg spielen‹ wie sie es nannten.

So musste ich Jahr für Jahr in ein albernes Clown Kostüm steigen, mit spitzem Hut und Halskrause. Als ›Waffe‹ hatte ich eine Pritsche, nicht einmal eine klitzekleine Pistole mit Zündplättchen war mir erlaubt. Ich lief also als ›dummer August‹ inmitten einer Horde von grimmigen Kämpfern herum, oftmals zum Gespött unserer Feinde und bedauert von meinen Freunden.

So konnte und sollte es nicht weitergehen. Ich schmiedete einen kühnen Plan.

Ich schrieb mir selbst einen Brief von meinem Großvater, in dem er mir mitteilte, ich sei ja nun groß genug, um die bittere Wahrheit meiner Herkunft zu erfahren.

Mein Urgroßvater sei nach Amerika ausgewandert, habe dort eine Indianersquaw geheiratet, und so würde seitdem in meiner Familie Indianerblut fließen, und eben auch in mir.

Ich solle aber nicht zu traurig darüber sein, denn ein wahrer Indianer sei tapfer und stolz.

Ich rieb mir Zwiebeln unter die Augen, sodass ich recht verheult aussah und rannte mit dem Brief zu meinen Freunden. Um ihm so richtig Glaubwürdigkeit zu verleihen, spielte ich den total Verzweifelten und überließ es meinen Freunden, mich aufzubauen.

Sie hatten einen echten Indianer in ihren Reihen und platzten fast vor Stolz.

Von da an war ich erklärter Experte in allen Fragen des Wilden Westens. Der nächste Fasching kam und ich war uneingeschränkter Anführer meiner Truppe – mit spitzem Hut und Halskrause.

Ein Jahr später bekam ich mein Indianerkostüm.

Onkel Werner und die übrige Verwandtschaft

Aber auch im realen Leben wurde ich über meine wahre Herkunft aufgeklärt. Bis zu meinem zehnten Lebensjahr freute ich mich über üppige Geschenke zu Weihnachten und meinen Geburtstagen von einem gewissen Onkel Werner.

Eines Tages nun wurde mir eröffnet, dieser Onkel sei gar nicht mein Onkel, sondern mein leiblicher Vater. Ich verstand die Welt nicht mehr.

Erst langsam wurde mir die Tragweite dessen bewusst. Vor allem wurde mir verständlich, warum ich mich von meinem Stiefvater immer so lieblos behandelt fühlte.

Erstmals kündigte Onkel Werner, also mein Vater, seinen Besuch an. Er wolle mit mir zu seinen Eltern nach Köln fahren. In unsere Wohnung durfte er nicht, das hatte mein Stiefvater verboten. So ging ich, entgegen meiner sonstigen Art, völlig verklemmt an der Hand meiner Mutter nach draußen.

Eine total verunglückte Begrüßung meiner Eltern und schon saß ich im Auto eines mir eigentlich fremden Mannes. Aber auch mein Vater schien sich nicht sehr wohl zu fühlen. Jedenfalls erinnere ich mich nicht an ein einziges Wort zwischen uns beiden während der knapp zweistündigen Fahrt nach Köln.

Die Ankunft war wie eine Erlösung aus einem fahrenden Gefängnis.

Meine Großeltern empfingen uns sehr freundlich, besonders der Großvater machte gleich einen warmherzigen und liebevollen Eindruck auf mich. Mein Vater verabschiedete sich ohne jegliche Empathie, stieg in sein Fahrzeug und verschwand.

Ich blieb zurück in einer mir völlig fremden Welt.

Zum ersten Mal in meinem Leben war ich in einer richtigen Großstadt. In einer Großstadt allerdings, die noch deutliche Spuren der Zerstörung des Zweiten Weltkrieges zeigte. Die Ruinen der ausgebombten Häuser machten einen tiefgreifenden Eindruck auf mich.

Intuitiv spürte ich, dass wohl nichts in dieser Welt von beständiger Dauer ist. Auf was konnte man sich verlassen, wenn selbst so scheinbar solide Gebäude in Schutt und Asche lagen?

Mein Großvater, dessen Vornamen Hermann man mir als dritten Namen gegeben hatte (der zweite, Hans, stammte vom Vater meiner Mutter), war ein überaus kultivierter Mann. Als einziger von sechs Kindern einer Großbauernfamilie aus Haid in der Nähe von Rothemühle hatte er studieren dürfen und eine Karriere bei der Bahn machen können.

Von ihm, den ich immer nur korrekt gekleidet mit einer Fliege sah, erfuhr ich also von meiner bäuerlichen Herkunft und meiner großen Verwandtschaft auf dem Lande.

Diese Vorstellung gefiel mir sehr und ich habe später immer wieder wundervolle und erlebnisreiche Ferien auf dem Stammhof der ›Solbachs‹ erlebt.

Bis heute fühle ich mich eng verbunden mit all meinen Verwandten und bin stolz auf diese meine Wurzeln in der Scholle. Vielleicht hat gerade das mir dabei geholfen, eine gewisse Bodenständigkeit zu bewahren. Ganz im Gegensatz zu dieser westfälischen Erdenschwere stehen Anlagen, die ich der mütterlichen Seite meiner Herkunft zu verdanken habe.

Eine scheinbare Leichtigkeit des Seins, eine große Herzlichkeit im Umgang miteinander und ein offenbar nie versiegender Humor haben mich von klein auf gefesselt an meiner österreichischen Verwandtschaft.

Erst viel später habe ich erkannt, dass sich dahinter oft eine tiefe Traurigkeit verbirgt, die auch mir so manches Mal zu schaffen machte.

Jedes Jahr war es ein Highlight, wenn die Sommerferien kamen, die Koffer gepackt wurden und wir mit dem Auto in zwei Tagen quer durch Deutschland nach Salzburg fuhren, zu Oma und Opa, zu Onkel und Tanten, zu Cousins und Cousinen.

Besonders freute ich mich immer auf meinen etwa gleichaltrigen Cousin Bernd, mit dem ich regelmäßig unglaublich viel Spaß hatte.

Mit meiner Cousine Gerlinde konnte ich meine langsam erwachende musische Ader ausleben, indem wir zum Beispiel den gesamten »Faust« mit verteilten Rollen lasen und schließlich sogar auf ein Tonband aufnahmen.

Ich will Schauspieler werden

Ja, schon damals keimte der Wunsch in mir auf, einmal Schauspieler zu werden. Ich war zwar noch nie in einem Theater gewesen, hatte noch nie einen Schauspieler leibhaftig gesehen, Fernsehen gab es sowieso noch nicht, und doch hatte ich eine ganz konkrete Vorstellung davon.

Natürlich, meine Mutter hatte mir öfter von ihrer Zeit als Tänzerin am Theater erzählt, es gab auch einige Bilder davon, dennoch ist mir dieser frühe Wunsch bis heute unerklärlich. Gibt es vielleicht doch so etwas wie eine Vorbestimmung, eine zarte Stimme im Inneren, die einem sagt, was zu tun ist?

Ich will nicht spekulieren, aber ich glaube daran. Das Problem ist nur, in uns und um uns herum ist es oft so laut, dass wir die leise Stimme nicht hören.

In meinem späteren Leben habe ich zum Glück gelernt zu meditieren und habe in so manchen sehr schwierigen Situationen in der Stille Wege daraus gefunden.

Eine schwere Krankheit

Ich war gerade eingeschult worden in die Sexta, der ersten Klasse des Gymnasiums, als mich ein gewaltiger Schock traf.

Mit höllischen Kopfschmerzen wachte ich früh morgens auf und schrie mir die Seele aus dem Leib.

Mein kleiner, inzwischen vierjähriger Bruder, mit dem ich ein Kinderzimmer teilte, weckte meine Mutter. Die versuchte, mich mit kalten Lappen und gutem Zureden zu beruhigen. Ich schrie aber so erbarmungswürdig weiter, dass sie schließlich den Notarzt rief.

Schnell war klar, dass ich ein ernstes Problem hatte, und ehe ich mich versah, wurde ich mit Blaulicht ins Krankenhaus gebracht. Auf die Isolierstation!

Niemand durfte zu mir, meine Eltern nicht, meine Freunde nicht, niemand. Nur die Ärzte und Schwestern kamen vermummt in mein Zimmer. Auskunft gaben sie mir keine und so lag ich da und hatte keine Ahnung, was mit mir los war.

Nach ein paar Tagen wurde ich in das letzte Zimmer am Ende des Flures verlegt. Das hatte wenigstens ein Fenster und da es im Erdgeschoss lag, konnte man mich nun indirekt besuchen.

Als erstes sah ich meine Mutter, die mit verheulten Augen vor meinem Fenster stand. Es werde schon alles wieder gut, versuchte sie mir zu versichern, aber was mir fehlte, wollte oder konnte sie mir nicht sagen. Beruhigend war das nicht. Auch alle anderen drucksten nur mit Leidensmienen herum und sahen mich an, als wäre ich schon verloren. Bis ein Nachbar kam und sich verplapperte. Das schreckliche Wort Kinderlähmung lag in der Luft wie Blei. Diese Krankheit war eine Geißel damals, bevor ihr später mit der Schluckimpfung der Stachel gezogen wurde.

Ich wusste, was das für mich bedeuten würde. Ich kannte Kinder, die sich mit Stahlschienen an den Beinen nur mühsam auf Krücken vorwärts schleppten.

Keine rosigen Aussichten für mich, der Bewegung so dringend brauchte wie die Luft zum Atmen.

So vergingen die Tage und Wochen. Ich allein in meinem Zimmer mit meinen düsteren Gedanken. Kontakt mit der Außenwelt hatte ich nur über das Fenster, und die mitleidsvollen Blicke und hilflosen Kommentare der meisten Besucher waren wenig aufbauend. Ich spürte zwar die übergroße Liebe meiner Mutter, aber auch ihre Sorge und Trauer über mein mögliches Schicksal.

Einzig eine alte Ordensschwester bot mir Trost und brachte ein wenig Lebensfreude in mein steriles Zimmer. Wann immer sie ein bisschen Zeit hatte, auch abends, setzte sie sich an mein Bett, lass mir Geschichten vor, erzählte mir vom Leben und vom lieben Gott. Sie war mein Engel in der Dunkelheit. Eines Tages kam sie mit einer überraschenden Neuigkeit in mein Zimmer. Die Ärzte hatten sich geirrt. Es war keine Kinderlähmung, sondern ein Virus in meinem Kopf, eine sogenannte Hirnhautentzündung.

Die Freude darüber wurde von meinem Engel abrupt gebremst. Es handele sich um einen bis dato vollkommen unbekannten Virus und die Ärzte hätten noch keine Idee einer wirkungsvollen Behandlung.

Auf mein drängendes Fragen hin erklärte mir die Schwester mit besorgter Miene, im schlimmsten Fall könne so etwas zu totaler Verblödung führen.

Keine Kinderlähmung, schön, aber das waren ja nun auch keine erfreulichen Aussichten. Ich wusste nicht, ob ich lachen oder weinen sollte – aber Letzteres lag näher. Die Schwester bekam einen strengen Verweis, weil sie zu dieser Information natürlich nicht autorisiert war. Meine Mutter am Fenster versuchte, mich aufzuheitern, aber ihr besorgtes Gesicht strafte sie Lügen.

Ich lag in meinem Bett und um mich abzulenken, zählte ich die Fliegen in meinem Zimmer. Wenn welche fehlten, suchte ich die toten Exemplare und legte sie in ein kleines Kästchen. Meinen Fliegenfriedhof.

Oft kreisten meine Gedanken um die Vergänglichkeit des Lebens und wenn ich in das Kistchen schaute, sah ich, wie die Fliegen immer trockener wurden und schließlich zerfielen.

Die Priester hatten also recht, wir würden wieder zu Staub.

Der Zufall, oder war es vielleicht gar keiner, wollte es, dass unter meinem Zimmer im Keller der Raum war, wo gestorbene Patienten aufgebahrt wurden. Das beflügelte gewaltig meine Fantasie. Unbedingt wollte ich das mal mit eigenen Augen sehen. Und als ich erfuhr, dass ein etwa gleichaltriger Junge, der an einer Blinddarmentzündung gestorben war, da unter mir lag, hatte ich einen etwas verrückten Wunsch.

Ich bestürmte meine Vertraute, den Engel in Weiß, so lange, bis sie mir schließlich half, aus dem Fenster zu klettern und mir die Türe zu der Leichenhalle öffnete.

Da stand ich nun im Schlafanzug in diesem kalten Raum und schaute auf den toten Jungen, der ganz friedlich auf seinem Kissen lag.

Erstaunlicherweise war es kein Grauen, das mich befiel, keine Spur von Angst, vielmehr eine große Stille, eine innere Ruhe und die Erkenntnis, dass es Leben ohne den Tod nicht geben konnte. Es waren zwei Seiten einer Medaille.

Tage-und nächtelang beschäftigte mich dieses Erlebnis, aber es half mir, mit meiner Situation Frieden zu schließen.

Nach zwölf Wochen in der Klinik wurde ich als geheilt entlassen. Gott sei Dank nicht blöder als vorher und mit dem Namen ›meines‹ Virus im Gepäck: »Virus Meningitis Echo 99«.

Der Abschied von meinem Engel im weißen Ordenskleid fiel mir nicht leicht, aber dass meine Mutter mich endlich wieder richtig in ihre Armen schließen konnte und weinte, diesmal vor Glück, war auch für mich der schönste Moment.

Im Gymnasium musste ich noch mal von vorn anfangen, denn trotz Nachhilfe konnte ich den versäumten Stoff nicht aufholen. Aber das Wichtigste für mich war, ich stand wieder mit beiden Beinen und einem klaren Kopf im Leben.

Aber nicht nur auf den Beinen, auch auf Händen konnte ich laufen; wenn ich mich anstrengte bestimmt zwanzig bis dreißig Meter.

Zurück im Leben

Nun war, während ich im Krankenhaus war, eine Familie in unsere Nachbarschaft gezogen, die eine entzückende blonde Tochter in etwa meinem Alter hatte.

Wie eine Prinzessin aus einem Märchen erschien sie mir, und ich verliebte mich in sie. Wie aber sollte ich mich einem solchen Fabelwesen nähern?

Als ich sie vor einem Schaufenster mit Hochzeitskleidern stehen sah, war das der Wink für mich zur Attacke.

Ich schwang mich auf meine Hände und tanzte balzend vor ihr auf und ab.

Zuerst nur aus den Augenwinkeln, dann immer offener, schließlich sogar mit einem Lächeln schaute sie mich an.

»Wie heißt du, woher kommst du, was machst du«, was man halt so fragt.

Die Antwort war ein Schock für mich.

»Ich heiße Kiki, wir kommen aus Hameln, ich schaue mir Hochzeitskleider an.«

»Ach so, aber warum ausgerechnet Hochzeitskleider?«

»Ich bin verlobt mit einem Jungen aus Hameln und wenn wir groß sind, wollen wir heiraten, darum.«

Sie meinte es ernst, ich hatte keine Chance bei ihr. Mein kleines Herz zog sich zusammen und zum ersten Mal im Leben spürte ich den Schmerz verschmähter Liebe.

Ich sann auf Rache.

Wenn Sie mich nicht wollte, war sie selber schuld. Soll sie doch den Jungen aus Hameln heiraten! Ich werde inzwischen Schauspieler, stellte ich mir vor, und eines Tages wird sie mich gemeinsam mit ihrem wahrscheinlich langweiligen Mann sehen und heimlich seufzen: »Ach, und den hätte ich haben können.«

Das beruhigte meine gekränkte Seele und bestärkte mich in meinem Wunsch, Schauspieler zu werden.

Der Stiefvater

Mein Stand in der Familie wurde jedoch immer schwieriger.

Mit Argusaugen wachte mein Stiefvater darüber, dass meine Mutter mich ja nicht bevorzugte, obwohl er selbst genau das mit meinem Bruder tat.

In seinen Augen war ich ein Versager, ein Dummkopf, ein von meiner Mutter verwöhnter Nichtsnutz.

In der Tat verteidigte sie mich immer vehement gegen alle mentalen Angriffe meines Stiefvaters.

Das musste natürlich irgendwann zu Spannungen zwischen den beiden führen und so hing der Haussegen oftmals ganz schön schief.

Eines Abends, meine Mutter war nicht zu Hause, zitierte mein Stiefvater mich ins Wohnzimmer, um mir die Leviten zu lesen. Hinsetzen durfte ich mich nicht. Ich sei schuld an seinem immer schlechter werdenden Verhältnis zu seiner Frau, weil ich mich angeblich bei ihr über ihn ausweinen würde.

Die Folge sei, dass es meiner Mutter immer schlechter gehe, sie krank würde und eventuell meinetwegen Krebs bekommen würde.

Ich musste gewaltig schlucken, denn das war tatsächlich meine einzige große Angst: Dass ich meine Mutter und damit meine moralische Stütze verlieren würde. Aber es sollte noch schlimmer kommen. Er, mein Stiefvater, habe sich nur verpflichtet, bis zu meinem zwölften Lebensjahr Verantwortung für mich zu übernehmen. Und das sei ja nun bald. Wenn ich mich nicht entsprechend betragen würde, würde er mich zu meinem leiblichen Vater oder zu meinen Großeltern nach Köln schicken.

Was für ein Schock!

Wieder im Bett drückte ich meinen Hasenbären Petzi an mich und weinte meinen ganzen Kummer in ihn hinein. Aus Angst vor den Folgen wagte ich nicht, mich meiner Mutter anzuvertrauen und ihr von dem Gespräch, das eigentlich ein Monolog war, zu berichten. Überhaupt vermied ich von da an, ihr meinen Kummer über so manches Unrecht zu zeigen.