19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Verlag Herder

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Mit seiner Musikgruppe KONTAKTE hat Reinhard Horn seit über 50 Jahren die christliche Musikszene geprägt und in dieser Zeit die Kindermusik in Deutschland entscheidend inspiriert. Zigtausende Menschen – große und kleine – hat er berührt und ihre Herzen erreicht – in seinen Konzerten, in seinen über 2000 Liedern, seinen Büchern und Tonträgern. Davon erzählt diese besondere Biografie – angereichert mit vielen Geschichten aus 50 Jahren Musik, mit Begegnungen, mit Statements von Wegbegleiterinnen und Partnern ist sie zugleich eine Zeitansage und ein leidenschaftliches Plädoyer für die Kraft der Musik.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 231

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

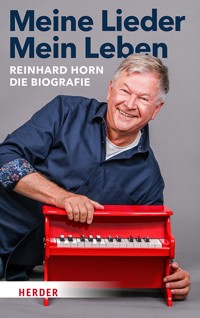

Buchvorderseite

Titelseite

Reinhard Horn

Meine Lieder Mein Leben

Die Biografie

Erzählt von André Lorenz

Impressum

Bildnachweis:

Seite 6: Domradio, Graevenstein; 7: Ute Horn, Werner Horn; 22: privat, Norbert Postert; 23: Tatjana Rhede (2); 46: Ute Horn, Tatjana Rhede; 47: Ute Horn, privat; 66: Ute Horn, Tatjana Rhede; 67: Ute Horn; 78: Daniel Biskup, Ute Horn; 79: Tajana Rhede; 94: Tatjana Rhede (2); 95: Philipp Wachowitz; 106: Ute Horn, ADAC; 107: Philipp Wachowitz; 118: Ute Horn, Tatjana Rhede; 119: Daniel Biskup, Tatjana Rhede; 138: Andreas Braun, Ute Horn; 139: privat; 158: Ute Horn (2); 159: Tatjana Rhede; 174: Ute Horn, Tatjana Rhede; 175: Daniel Biskup; 194: Holger Bockholt, Ute Horn; 195: Carmen Harms; 215: Christian Severin; 218: Christian Severin

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben wir uns in diesem Buch für eine geschlechterneutrale Bedeutung der männlichen Sprachform entschieden. Selbstverständlich sind damit alle Menschen gleichermaßen angesprochen.

© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau, 1. Auflage 2025Hermann-Herder-Str. 4, 79104 FreiburgAlle Rechte vorbehaltenwww.herder.de

Umschlaggestaltung: André Lorenz und Christoph PittnerUmschlagmotiv: © Daniel BiskupGestaltung der Kapitelseiten: Christoph Pittner, Haiming

E-Book-Konvertierung: Daniel Förster

ISBN Print 978-3-451-60161-3ISBN E-Book (EPUB) 978-3-451-83710-4

Inhalt

Vorwort

01.Ich bin klasse

02.Du kannst der erste Ton in einem Liede sein

03.Gemeinsam sind wir stark

04.Singen ist ’ne coole Sache

05.Einfach nur so

06.Ein Segen

07.Was wir zum Leben brauchen

08.Ich hol dich ab vom Ende der Welt

09.Ein Kinderleben lang

10.Auf der Suche

11.Dafür stehn wir auf

12.Aussteigen – Umsteigen – Einsteigen

Nachwort

Danke!

Anhang

Die Songs zu den Kapiteln

Über den Autor

Über das Buch

Vorwort

50 Jahre Lieder und Musik für kleine und große Menschen! Das sind Lieder, die Einzug gehalten haben in die Herzen der Menschen und in unzählige Kitas, Kindergärten, Grundschulen und Kirchengemeinden.

»Ein Segen«, »Zu allen Zeiten«, »Einfach nur so« oder »Ich bin klasse, so wie ich bin« sind zu Ohrwürmern geworden und stärken Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Gut singbare, melodische Lieder zu schreiben mit guten Texten, ist dir bis heute das größte Anliegen! Liebevoll sind deine Textautoren, dein »Wort«, und du bist der »Ton«! Immer das Kind, immer den Menschen im Blick zu haben, immer auf Augenhöhe zu sein – das ist dir wichtig! Und ich war und bin immer die Erste, die den neuen Worten und Tönen lauscht und sie mit Liebe und auch Änderungsvorschlägen in unsere Liederfamilie begleitet. So werden deine Lieder zu deinen und unseren Kindern in unserer großen Liederfamilie, die dann den Weg zu den Menschen finden.

50 Jahre deine Lieder, dein Leben! Die musikalische Reise geht weiter, mit dir, den Worten und Tönen – und uns!

In Liebe,deine Ute

Ich beschreibe gern, höre genau zu, wie Kinder von ihren Grundbedürfnissen erzählen und hoffe, dass sie davon etwas in den Liedern wiederfinden. Ich bin Reinhard sehr dankbar dafür, dass wir uns in dieser Haltung den Kindern gegenüber sehr einig sind.

Susanne Brandt, Autorin und Songtexterin

Die Horns im Jahr 1975: vorne meine Eltern, ich stehe hinten rechts neben meinen Brüdern Werner (li.) und Martin

Mein rotes Klavier

Sofort war klar, unser Herz schlägt für die gleiche Sache: Kindern eine stärkende Kindheit bescheren und die Kraft der Musik dafür nutzen. Schnell wurde auch deutlich: Nicht nur Kinder liegen uns am Herzen, sondern auch den hohen Wert von Familie und Zusammenhalt teilen wir.

Juliane Brachvogel, die nach einem gemeinsamen Projekt mit Reinhard Horn den Chor „SonnenStimmen“ gründete

1Ich bin klasse

Wie mein Vater in den Kärntner Bergen zum Held wurde und warum ich in meinen Kinderkonzerten manchmal sprachlos bin

1964 im Garten mit unserer Hündin Senta und natürlich: in Lederhose!

Das bin ich2021 bei einem Live-Stream-Konzert

Es ist eigentlich ganz schön verwegen, die eigene Lebensgeschichte unter der Überschrift »Ich bin klasse« zu beginnen, ich weiß. Aber ich möchte gleich zu Beginn eine kleine Geschichte dazu erzählen: Konzert in einem Kindergarten. Ich singe wie immer fröhliche Lieder mit den Kindern und freue mich, dass die Kleinen lachen. Und die Erzieherinnen auch. An einer Stelle frage ich: »Wer hat Lust, das nächste Lied mit mir hier vorne am Kinder-Solo-Mikrofon zu singen? ›Nashorn, Elefant & Krokodil‹, wer kennt das?« Ein etwa fünfjähriges Mädchen meldet sich und kommt schweigend zu mir. Wir singen das Lied gemeinsam, das Mädchen macht das toll, Applaus und Danke! Nach dem Konzert kommt eine Erzieherin aus der Gruppe zu mir mit Tränen in den Augen. »Wie haben Sie das nur gemacht, Herr Horn? Das Mädchen hat seit mehreren Wochen nicht mehr gesprochen, kein Wort! Zuhause nicht und im Kindergarten auch nicht. Und jetzt geht sie zu Ihnen nach vorne – und singt! Wir sind völlig erstaunt und überglücklich!«

Das war ich auch. Tief beeindruckt und überwältigt. Diese einzigartige Begebenheit zeigt mir, wozu Kinder in der Lage sind, wenn sie von Musik berührt werden, wenn sie sich singend ausdrücken können, wenn sie trotz aller Widrigkeiten und Probleme tief in sich das Gefühl haben: Ich bin klasse, so wie ich bin.

Deshalb ist »Ich bin klasse« eine gute Überschrift für meine musikalische Arbeit – und zwar nicht nur für Kinder, sondern auch für jeden Erwachsenen: Es ist gut, in sich zu spüren, dass man genau so in Ordnung ist, wie man ist. Zu fühlen, ich bin richtig, ich bin wichtig. Mir ist es immer wichtig, allen Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie ernst zu nehmen, ihr »Ich bin klasse« bewusst wahrzunehmen. Das gilt natürlich für meine Familie, mein erwachsenes Publikum, meine Kolleginnen und Kollegen, die schreiben und Musik machen, meine Auftraggeber, Partner und Produzenten. Aber noch sehr viel mehr gilt es für all die Kinder, die gerade erst ihre Selbstakzeptanz ertasten und für die ich in meinen Konzerten immer gerne eine Atmosphäre geschaffen habe, in der sie Lust verspüren, nach vorne zu kommen und mit mir gemeinsam ein Lied zu singen – auch wenn ihnen sonst die Worte fehlen.

Bestärken statt belehren, bestätigen statt beurteilen, machen lassen statt einfach schnell mal selber machen – das ist oft ein schmaler Grat. Erwachsene haben tausend Gründe und gelernte Verhaltensweisen, Kindern wortwörtlich auf die Sprünge zu helfen. Was ist denn schon dabei, einem Kind den Reißverschluss an seiner Jacke hochzuziehen? Das geht ja auch viel schneller, als im Morgenstress ungeduldig abzuwarten, wenn das Kind sagt: »Ich schaff’ das, ich kriege das hin!« Aber wenn Sie helfen, startet das Kind mit einem Erfolgserlebnis weniger in den Tag. Bestärkt hat mich da vor allem auch die Zusammenarbeit mit Aktion Mensch, für die ich das »Bunte Bande«-Musical »Gemeinsam sind wir stark« geschrieben habe. In einer Strophe des gleichnamigen Titelsongs hatte ich getextet: »Was du allein nicht schaffst, das schaffen wir! Was du allein nicht kannst, ich helfe dir!« Das kam bei der Aktion Mensch nicht so gut an. Das sei genau das, was sie nicht wollten. »Helfen« würde bedeuten, den anderen klein zu machen. Daraufhin änderten wir den Text: »Was du allein nicht schaffst, das schaffen wir, was du allein nicht kannst, ich bin bei dir.« Das hat jetzt eine andere Qualität: Mein Gegenüber ist nicht der Hilfsbedürftige, sondern wird begleitet und gestärkt. Das ist das Entscheidende.

Diesen Zugang habe ich über Professor Armin Krenz kennengelernt. Der bekannte Sozialpädagoge begegnete mir zum ersten Mal auf dem Kongress »Bewegte Kindheit«, auf dem er mir neue Perspektiven über die Entwicklung von Kindern eröffnete. Wir kamen ins Gespräch, woraufhin er eine sehr lobende Rezension über unser Buch »Echte KinderRechte« in einer Fachzeitschrift veröffentlichte. Seither ist Armin Krenz einer der wichtigsten, verlässlichsten wissenschaftlichen Begleiter meiner Arbeit – und ein guter Freund. Und weil er ein so guter Freund ist, darf ich auch eine längere Passage aus seinem Buch »Bildung durch Bindung« (Vandenhoeck & Ruprecht 2012) zitieren, das die Entwicklung von Kindern mit eingängigen Beispielen illustriert:

Kinder, deren seelische Grundbedürfnisse weitgehend befriedigt (= gesättigt) wurden, erlangen eine Einstellung zu sich und gegenüber ihrer Welt, die durch folgende Grundannahmen gekennzeichnet ist:

Ich bin (wer),ich kann (was) bewirken undich habe (etwas Bedeutsames) in mir.

Um es beispielhaft praktisch auszuführen, kann damit gemeint sein:

Ich bin jemand, der

•sich von anderen Menschen und der Welt angenommen, respektiert und geliebt fühlt;

•sich selbst liebt und mit anderen Menschen Freundschaft, Liebe und Glück teilen kann;

•sich hoffnungsvoll auf die Gegenwart einlassen und der optimistisch in die Zukunft schauen kann;

•wertschätzend und sorgsam mit sich selbst, anderen Menschen, Tieren und der Natur umgehen will;

•Lebensfreude empfindet und Verantwortung für sein Leben und die eigene Lebensgestaltung übernehmen kann.

Ich kann

•meine Verhaltensweisen in schwierigen Situationen weitgehend kontrollieren und steuern;

•meine unterschiedlichen Gefühle zulassen und schäme mich nicht meiner Traurigkeiten und Ängste;

•meine belastenden Lebenssituationen erkennen, aufgreifen und durch eigene Handlungsschritte verändern;

•stolz auf meine eigenen Leistungen sein und bin nicht darauf angewiesen, dass andere mich loben;

•Leistungs- und Anstrengungsbereitschaft an den Tag legen, um auch schwierigere Aufgaben selbstständig und zunächst ohne fremde Hilfe zu erledigen;

•mich mit Wahrnehmungsoffenheit und Interesse an neue Herausforderungen heranwagen und mir selbst entsprechende Aufgaben stellen.

Ich habe

•die Sicherheit in mir, die notwendig ist, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen und mich damit bei Aufgabenstellungen auf mich selbst zu verlassen;

•die Neugierde in mir, mein Leben lang dazulernen zu wollen und besitze die Bereitschaft, mich immer wieder dort zu ändern, wo ich merke, dass es bessere Problemlösungswege gibt;

•die Stärke und den Mut, immer wieder dort neue Wagnisse einzugehen, wo es nötig zu sein scheint, sich von alten Pfaden zu verabschieden;

•das Vertrauen, dass Konflikte ohne Machtausübung und andere destruktive Kampfmittel zu regeln sind;

•ein Zuständigkeitsempfinden für Situationen in meinem mittelbaren und unmittelbaren Umfeld, das mich dazu führt, Verantwortung für eine Verbesserung von problematischen Situationen zu zeigen und zu übernehmen.

Diesen Dreiklang aus Selbstvertrauen, Selbstakzeptanz und Selbstwirksamkeit halte ich für ungemein bedeutsam im Blick auf die Entwicklung und Entfaltung der Potenziale von Kindern, und daraus sind dann Susanne Brandts Zeilen und meine Töne geworden: »Ich bin klasse, so wie ich bin! Ja, ich schaff das, ich kriege das hin! Ja, das schaff ich, das krieg ich hin! Ich bin klasse, so wie ich bin!« Wenn das gelingt, dann staunen Eltern und Großeltern, und Kinder strahlen über das ganze Gesicht – wie meine Enkelin Emilia, als sie zwei Jahre alt war.

Unsere Tochter Rebecca schickt uns immer wieder kleine Videos über ihr Familienleben. Zum Beispiel von Emilia, die in der Küche steht und sich die Schuhe ihrer Mutter anziehen will. Ein Klassiker! Emilia versucht es erst im Stehen, aber es klappt nicht. Sie wackelt, schwankt und fällt hin. Problemlösungsstrategie: Emilia setzt sich auf den Boden und zieht die Schuhe im Sitzen an. Es klappt! So weit, so gut. Vorsichtig steht sie auf … wackelt aber sofort wieder, schwankt und fällt hin. Jetzt packt Emilia resolut die Schuhe und marschiert in den Flur. Wahrscheinlich ist ihr eingefallen, wie ihre Mama das immer macht: Sie zieht im Flur die Schuhe an, indem sie sich an der Wand abstützt, erst einen Fuß in den Schuh, dann den anderen. Also wandert Klein-Emilia, zwei Jahre alt, die beiden Schuhe in der Hand, bis zu der Stelle im Flur, wo ihre Mutter immer erfolgreich die Schuhe anzieht, hält sich an der Wand fest, schlüpft erst in einen Schuh – ja! –, dann in den zweiten Schuh – ja!! Und sie bleibt stehen. Man sieht es Emilia an, als meine Tochter sie von vorne filmt: Das habe ich geschafft! Und zwar ganz allein!

Was brauchen Kinder? Wodurch erfahren sie eine Stärkung ihrer Persönlichkeit? Wie lässt sich davon in Liedern etwas so ausdrücken, dass viele Kinder ehrlich mitsingen können – auch wenn sie in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen aufwachsen? Von der Textseite her beschreibe ich gern, höre genau zu, wie Kinder von ihren Grundbedürfnissen erzählen, und hoffe, dass sie davon etwas in den Liedern wiederfinden. Ich bin Reinhard sehr dankbar dafür, dass wir uns in dieser Haltung den Kindern gegenüber sehr einig sind und davon etwas in Liedern gemeinsam umzusetzen versuchen.

Susanne Brandt, Autorin und Songtexterin

Selbstakzeptanz, Selbstvertrauen, Selbstwirksamkeit – darüber hat 60, 70 Jahre zuvor niemand nachgedacht, zumindest nicht in meiner Familie im beschaulichen Lippstadt.

Ich bin: gottesfürchtig und sparsam.

Ich kann: die Familie ernähren.

Ich habe: Arbeit.

Das waren die existenziellen Themen, die meine Eltern durch die gesamten 1950er- und 1960er-Jahre beschäftigten. 1951 hatten sie sich auf einem Schützenfest in Lippstadt kennengelernt, die streng katholische Bauerntochter Emmy, die mit 27 Jahren noch immer nicht vergeben war und für die es höchste Zeit wurde, unter die Haube zu kommen. Vielleicht legte sie jetzt nicht mehr die allerhöchsten Maßstäbe an, vielleicht war es aber auch einfach die ganz große Liebe, als sie meinen Vater traf. Der Molkereiarbeiter Werner hatte zu dieser Zeit schon ein ganz anderes Leben, eine Odyssee hinter sich und war eigentlich ein dreifaches No-Go: aus der Ostzone, geschieden und – was am schlimmsten war – Protestant. Auch das noch!

Mein Vater stammte aus Dessau, dort war er verheiratet und bereits Vater von zwei Söhnen. In den Wirren des Zweiten Weltkriegs verschlug es ihn nach Italien, wo er von Partisanen gefangen genommen wurde. Ihm gelang die Flucht, und er schlug sich bis nach Kärnten durch, immer der Eisenbahnlinie entlang. Irgendwo hatte er sich eine Ölkanne besorgt und einen Schraubenschlüssel, und wenn er Soldaten begegnete, tat er so, als würde er an den Gleisen schrauben, und ölte sie ein bisschen. Auf diese Weise kam er bis ins Drautal, wo er sich auf einer Almhütte versteckte und den Leuten verhängnisvollerweise weismachte, er sei Tierarzt. Denn eines Tages brauchten sie auf einem benachbarten Hof tatsächlich einen Tierarzt. »Du musst mitkommen, unsere Kuh hat was, du kennst dich doch aus«, sagten sie zu meinem Vater, der sich mit Kühen insofern auskannte, als er gelernter Molkereifachmann war. Prüfend begutachtete er also die malade Kuh, trieb seinen Arm mutig bis zum Ellenbogen in den After, rührte im Gedärm herum, bis sich die offenkundige Verstopfung mit Riesengetöse löste und die Kuh schnell wieder auf die Beine kam. Seitdem war mein Vater als »Tierarzt« in den Kärntner Bergen der Held.

Zuhause war er das nicht. Nach Kriegsende verließ er seine Frau und Kinder und machte rüber nach Westfalen. Nach einem bis zu diesem Zeitpunkt an Wendungen reichen Leben war es dann auch kein Problem für meinen Vater, wunschgemäß zu konvertieren und katholisch zu werden, das war die Bedingung für eine Ehe mit meiner Mutter.

Wirtschaftlich stand die Ehe unter keinem guten Stern. Wir hatten ständig Geldsorgen. Jeden Tag. Immer. Meine Eltern hatten ein Haus gebaut – ohne Geld. Mein Vater hatte drei Kinder mit seiner neuen Frau, zwei aus erster Ehe, die er auch noch alimentieren musste. Als Kind sah ich ihn kaum. Um uns durchzubringen, arbeitete er Doppelschichten im Milchwerk. Erst die Morgenschicht, anschließend die Nachmittagsschicht, danach schlief er. Und dann war er wieder weg.

Meine Mutter arbeitete, so viel sie konnte, auf dem elterlichen Bauernhof, damit sie mal eine Wurst, einen Schinken oder vielleicht sogar einen Braten bekam. Sie hielt uns finanziell über Wasser, weil sie das Geld immer genau eingeteilt hatte, bis hin zum Taschengeld für meinen Vater. Aber dabei war sie immer großzügig. Bis zum Ende merkte keiner, wie sehr meine Eltern mit dem Geld zu kämpfen hatten. Fast keiner. Meine Brüder Werner und Martin und ich verschafften uns durchaus einen Überblick über die finanzielle Lage im Hause Horn, und das ging so: Bei uns in der Küche gab es eine kleine silberne Schachtel, in die die Lohntüten gelegt wurden. Ab und zu schauten meine Brüder und ich in die Schachtel: War noch Geld da, war alles gut. Aber meine Mutter trickste uns aus. Auch wenn am Monatsultimo die Kasse leer war, ließ sie immer ein bisschen Geld in der Schachtel, damit wir das Gefühl hatten, es ist noch was da. Wie es genau um die Finanzen unserer Familie stand, dokumentierte meine Mutter fein säuberlich auf einem Block, der seinen festen Platz auf der Fensterbank neben den Gebetbüchern hatte. Als Kind habe ich den tiefen Sinn und die große Bedeutung des Blocks nie verstanden: Es waren halt Zahlen. Zahlen, die akribisch genau zeigten, wie die Schulden weniger wurden und wie viel auf die Seite gelegt werden konnte. Das hat meine Mutter in einer ellenlangen Liste aufgeschrieben. Diese Liste war ihr Halt. Das sichtbare Zeichen, dass es aufwärts geht. Langsam zwar, aber aufwärts.

Und plötzlich kamen meine Eltern Mitte der 1960er-Jahre auf die Idee, dass mein älterer Bruder Werner und ich Klavierunterricht bekommen sollten. Ich war zwar überrascht, aber dennoch bestens vorbereitet: Als ich fünf oder sechs Jahre alt war, hatte ich nämlich ein rotes Miniklavier bekommen mit farbigen Tasten und farbigen Noten. So konnte ich bereits Klavier »nach Farben« spielen. Bis heute weiß ich nicht, wovon meine Eltern den Klavierunterricht bezahlten. Meine Eltern liehen sich zunächst ein altes Klavier und organisierten einen sehr guten Pianisten, der uns bei uns zuhause die ersten Noten und Stücke beibrachte. Als sie merkten, da geht etwas voran, da ist Substanz, kauften sie erstmals ein gebrauchtes Klavier. Sie waren sich damals schon sicher, dass das gut investiertes Geld sei.

Dafür investierten sie in andere Sachen nicht, die Kindern irgendwann wichtig werden, in meinem Fall war es Kleidung. Während meiner Grundschulzeit trug ich fast durchgehend Lederhosen, im Sommer eine kurze und im Winter eine lange. Zu der damaligen Zeit fiel das schon auf, in meiner Klasse und auf der Straße waren Stoffhosen das Beinkleid der Wahl. Meine Eltern blieben jedoch eisern auf dem Standpunkt, dass man Lederhosen im Gegensatz zu Stoffhosen nicht so oft waschen müsse. Einmal abbürsten, und dann ist gut. Gar nicht gut waren die Lederhosen allerdings für meine Selbstakzeptanz und vor allem die Akzeptanz in der Gruppe. Ich wurde oft gehänselt. Es machte mir zu schaffen, wenn die älteren Kinder aus der vierten Klasse mir nachriefen: »Lederhosenkind!«

Damit musste ich allein klarkommen. Da wurde zuhause nichts besprochen, aufgefangen, verändert. Ärger, Streit und Hänseleien regelten wir immer unter uns Kindern, ohne Erwachsene, und der Ort dafür war die Straße. Nach der Schule lebten wir fast nur draußen. Mittagessen, ganz schnell Hausaufgaben, Tür auf, raus zu den anderen zehn oder zwölf Kindern. Wir kickten, krochen in den Kornfeldern hinter unserem Haus herum, bauten dort Labyrinthe, bis der Bauer uns verjagte, und spielten Zirkus bei uns im Garten, eine Vorstellung für die Nachbarskinder, Eintritt fünf Pfennig. Ich war immer der Clown auf glitschigem Parkett. Das war meine Paraderolle, Akrobatik war nicht so meins. Die anderen Kinder konnten an der Teppichstange Felgaufschwung und Felgumschwung – ich nicht. Für mich war das furchtbar. Aber den Clown auf glitschigem Parkett geben, das konnte ich. Der Hund des Nachbarn wurde auch in die Vorstellung eingebaut, und wir brachten ihm Tricks bei, Stöckchen halten zum Beispiel. Meistens gab es auch eine Verlosung, bei der mein Teddybär der Hauptpreis war, aber die Losnummer für den Teddybär existierte nicht.

Einmal im Jahr, meistens im November oder Dezember, wurde auf dem Bauernhof meiner Großeltern geschlachtet, und wir bekamen dann ein ganzes Schwein, von dem wir bis zum Sommer lebten. Zwischen Sommer und der nächsten Schlachtung gab es dann nicht mehr so viel Fleisch, sondern mehr Suppe und Gemüse. Ich durfte beim Schlachten immer helfen, ich fand das toll! Bis das Schwein mit einem Bolzenschuss erlegt war, musste ich noch draußen warten, aber danach gab es kein Halten mehr. Begeistert schabte ich die Borsten von dem toten Schwein, und ich hatte auch ein völlig entspanntes Verhältnis zu Leber- und Blutwurst. Und während sonst im Advent Kerzen, leuchtende Sterne oder Schwibbögen die Fenster der Häuser schmückten, waren es bei uns Leber- und Blutwürste. Das Fenster im Schlafzimmer meiner Eltern war der kälteste Platz im Haus.

Alles in allem, wenn ich so zurückdenke, hatte ich eine wirklich glückliche Kindheit, die nur dadurch getrübt wurde, dass ich nach der Ära der Lederhosen Werners Kleidung auftragen musste. In den späten Sechzigerjahren, als Deutschlands Jugend rebellierte, der Geist von Offenheit und Freiheit auch langsam durch Lippstadt wehte, die Haare länger und die Hosen weiter wurden, musste ich mir in der Schule von den coolen Jungs anhören: »Wie sieht der denn aus?« Ich setzte mich zur Wehr, indem ich meine Haare wachsen ließ, bis meine Eltern schließlich ausriefen: »Wie siehst du denn aus?« So rum war es definitiv besser. Später perfektionierte ich meinen diplomatischen Drahtseilakt zwischen Familie und Freunden immer weiter. Ich hatte herausgefunden, dass man umso besser ankam, je schlechter man angezogen war – mit schlabberigen, langen Pullovern, ausgefransten Hosen, ausgelatschten Schuhen. Um meine Eltern zu schonen, verließ ich jedoch immer in den Sachen meines Bruders das Haus und zog mich im Probenraum meiner Band um, wo das Abend-Outfit schon bereitlag. Vor dem Nachhauseweg musste ich dann das Procedere in umgekehrter Reihenfolge vollziehen und durfte nicht vergessen, die Haare fein säuberlich wieder hinter die Ohren zu legen, das war wichtig.

Wir spürten zu der Zeit lebhaft, dass Veränderungen in der Luft lagen. Bei meinen Eltern ging es eher um Papst und Kardinäle beim Zweiten Vatikanischen Konzil, das sie interessiert verfolgten, bei mir dagegen um Beatles oder Rolling Stones. Es dürfte wenig verwundern, dass ich mich auf die Seite von Paul, John, George und Ringo schlug. »Let it be«, das war meine Welt.

Es ist diese erste Begegnung, die dich diese besondere Verbindung spüren lässt. Eine besondere Verbindung, die Spuren hinterlassen und Biographien prägen wird. Noch genau erinnere ich mich an unser erstes Zusammentreffen in einem Klassenraum einer Schule in Hamburg. Ich, neu in meiner Funktion als Musikpädagogin und pädagogische Leitung an dieser Schule, du für ein musikalisches Projekt vor Ort. Sofort war klar, unser Herz schlägt für die gleiche Sache: Kindern eine stärkende Kindheit bescheren und die Kraft der Musik dafür nutzen. Schnell wurde auch deutlich: Nicht nur Kinder liegen uns am Herzen, sondern auch den hohen Wert von Familie und Zusammenhalt teilen wir.

Juliane Brachvogel, die nach einem gemeinsamen Projekt mit Reinhard Horn den Chor »SonnenStimmen« gründete, der seit 2019 ein eingetragener Verein ist, mit Reinhard als Ehrenmitglied, und dem inzwischen mehr als 70 Kinder im Alter zwischen vier und 17 Jahren angehören

Eine Kindheit zwischen Lederhosen und Leberwurst. Zwischen einem Vater, den ich vor lauter Arbeit kaum je gesehen hatte, und einer Mutter, die mit einer selten gewordenen Mischung aus Sparsamkeit und Großzügigkeit für unser Fortkommen sorgte. Zwischen dem Clown auf glitschigem Parkett und Klavierunterricht, der mein Leben prägen sollte. War mir damals bewusst: »Ich bin klasse«? Sicher nicht. Aber im Rückblick sind damals in meiner Kindheit der Aufbau- und Aufbruchzeit sämtliche Wurzeln gelegt worden, die dafür nötig sind, am meisten wohl ein Sinn für Gerechtigkeit und Optimismus, den mein Vater in seinem wendungsreichen Leben auch besaß und mir wohl weitergegeben hatte. Das Gute in der Welt und bei anderen Menschen zu sehen und dazu beizutragen, es hervorzubringen, klingt als Grundmelodie durch mein ganzes Leben hindurch. »Ja, ich schaff das, ich kriege das hin« – diese Haltung führte mich zur Gründung meiner Band KONTAKTE und auf die großen Bühnen von Kirchen- und Katholikentagen, brachte uns in die Noten- und Textbücher des Neuen Geistlichen Lieds und in Kontakt mit unzähligen wunderbaren Menschen, die meinen Weg kreuzten und meine Arbeit beeinflusst haben. Mit dieser Haltung wuchs eine großartige Familie um Ute und mich, obwohl wir zunächst keine Ahnung hatten, wie genau das geht, Familie. Und ich konnte so viele berührende und bewegende Momente in meinen Konzerten erleben – wie diesen ganz besonderen während eines Weihnachtskonzerts für Kinder vor einigen Jahren.

Es ist ein inklusives Konzert, ich singe für Kinder mit und ohne Beeinträchtigung. Eines der Lieder heißt »Ich wünsche mir zu Weihnacht«, es ist ein gesungener Wunschzettel. Bevor es losgeht, kommt die Lehrerin zu mir und flüstert mir zu, dass eines der Mädchen mit Beeinträchtigung das Lied gerne mit mir solo singen würde, aber sie wäre sich überhaupt nicht sicher, ob es das schaffen würde. Ich frage es also: »Sag mal, wollen wir das Lied zusammen probieren im Konzert? Und wenn du das Gefühl hast, es geht nicht weiter, dann übernehme ich und singe den Rest.« Aber das ist überhaupt nicht nötig: Tatsächlich singt das Mädchen das ganze Lied – und wie schön! Im Publikum ist es ganz still, alle spüren, dass hier etwas ganz Besonderes passiert. Und nach dem letzten Ton rastet das Mädchen aus vor Freude, sie jubelt aus vollstem Herzen, so als wollte sie der ganzen Welt zeigen: Dafür habe ich gekämpft, und jetzt habe ich es wirklich geschafft!

Wegen dieses Moments, des Staunens, der Gänsehaut, der Freudentränen ist es richtig, dass meine Geschichte, die ich erzähle, unter der Überschrift »Ich bin klasse!« beginnt.

Was wir zum Leben brauchen, ist uns allen klar. Für Reinhard gehören auf jeden Fall die Lieder dazu, denn Lieder sind „Seelenproviant“. Und ganz viele Lieder, die meisten würde ich sagen, sind ein Echo des Himmels. Ich sage Danke für die enge Verbindung zwischen Wort und Ton.

Hans-Jürgen Netz,Autor und Songtexter

Hans-Jürgen Netz: Songtexter, Autor und Freund

Was für ein Tag, was für eine Stimmung: Wir spielen den Schlussgottesdienst des Katholikentages 1990 im Berliner Olympiastadion

Wer mit ihm zu tun hat, mit ihm denkt und arbeitet, findet einen Reinhard, der immer voller Ideen und Tatendrang ist, den nichts so leicht aus der Ruhe bringen kann, immer freundlich und zuvorkommend.

Eckart Bücken, Autor und Songtexter

2Du kannst der erste Ton in einem Liede sein

Wie ich die Gruppe KONTAKTE gründete und warum uns Papst Benedikt nicht so mochte

Ute und Michaela, die Frontgirls von KONTAKTE

Ein KONTAKTE-Gruppenbild aus dem Jahr 1976, als wir noch ganz am Anfang standen

Reinhard, du spielst doch Klavier.« Mit dieser lapidaren Feststellung wurde Christoph Fechtelpeter im Herbst 1971 zum vielleicht entscheidenden Wegbereiter meiner musikalischen Karriere. Fechtelpeter war der Kaplan von St. Josef in Lippstadt, und er wollte den Aufbruchsgeist des Zweiten Vatikanischen Konzils in meine Heimatpfarrei holen. Den Geist des Konzils atmeten wir vor allem im Camillo-Torres-Haus, das nach einem kolumbianischen Priester und Befreiungstheologen benannt war. In unserem Jugendheim lebte sein Name weiter, hier fanden allmonatlich die neuen Jugendgottesdienste statt. »Kannst du uns dabei nicht musikalisch begleiten?«, kam der Kaplan zum Punkt. Er kannte mich aus der Gemeinde und über meinen Vater, der im Kirchenvorstand sehr engagiert war, vor allem aber aus der berühmten Nikolausfeier in der Pfarrgemeinde, bei der ich schon einmal Klavier gespielt hatte. Ich sagte ihm zu, und von da an gestaltete ich die Jugendgottesdienste im Camillo-Torres-Haus auf einem fürchterlich verstimmten Flügel.

Kurz darauf bekamen wir den Ritterschlag und durften sonntags in die Kirche umziehen. Jugendgottesdienst in der Pfarrkirche! Das war eine Riesensache! Damit diese Riesensache den Jugendlichen nicht zu Kopf stieg, wurde der Jugendgottesdienst bereits auf 8.45 Uhr terminiert, heute unvorstellbar. Ich spielte auf einer kleinen Hohner-Orgel, die in der damaligen technologie- und zukunftsverrückten Zeit »Elektronen-Orgel« hieß. Auf ihr Manual passten meine beiden Hände gerade so. Daneben stand das Kirchenmikro, in das fünf Jugendliche sangen, jemand spielte Gitarre, und ein Lehrer, der uns so toll fand, dass er unbedingt mitmachen wollte, Trompete. Ihn sah man aber nicht während des Gottesdienstes. Weil seine Trompete so laut war, dass sie unseren Gesang und die anderen Instrumente locker übertönte, spielte er immer aus der Sakristei.

Trotz oder wegen der Trompete – unsere Jugendgottesdienste kamen riesig an bei den Jugendlichen von St. Josef, und Kaplan Fechtelpeter wollte mehr. »Sag mal, Reinhard, kannst du nicht eine Band gründen?« Mit dieser einleitenden Frage entspann sich zwischen uns folgender historischer Dialog.

»Kann ich wohl machen«, sagte ich mit der ganzen rhetorischen Eleganz eines 16-Jährigen.

»Was brauchst du dafür?«

»Einen Gitarristen.«

»Kennst du einen?«

»Ja, kenn’ ich.«

»Was noch?«

»Einen Bassisten.«

»Kennst du einen?«

»Ja, kenn’ ich.«

»Was noch?«

»Einen Schlagzeuger. Ich kenn da einen, der hat zwar noch nie Schlagzeug gespielt, aber der hätte Lust, das zu lernen.«

»Was braucht ihr noch?«

»Instrumente!«

»Kauf ich euch. Sonst noch was?«

»Wir brauchen noch einen Probenraum.«